Lohra

Lohra (mundartlich Luhr) ist eine Gemeinde im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf. Sie zählt knapp 5500 Einwohner, etwas mehr als die Hälfte davon im namensgebenden Ortsteil.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Hessen | |

| Regierungsbezirk: | Gießen | |

| Landkreis: | Marburg-Biedenkopf | |

| Höhe: | 210 m ü. NHN | |

| Fläche: | 49,16 km2 | |

| Einwohner: | 5446 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 111 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 35102 | |

| Vorwahlen: | 06462, 06426 | |

| Kfz-Kennzeichen: | MR, BID | |

| Gemeindeschlüssel: | 06 5 34 013 | |

| Adresse der Gemeindeverwaltung: |

Heinrich-Naumann-Weg 2 35102 Lohra | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Georg Gaul (parteilos) | |

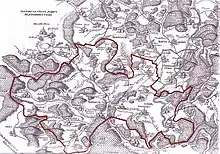

| Lage der Gemeinde Lohra im Landkreis Marburg-Biedenkopf | ||

Karte | ||

Geografie

Geografische Lage

Die Gemeinde Lohra liegt im südwestlichen Teil des Landkreises, etwa 15 km südwestlich von Marburg und ungefähr 20 km nordwestlich von Gießen. Auf dem Gemeindegebiet treffen die nördlichsten Ausläufer des Gladenbacher Berglandes und die südöstlichsten Ausläufer des Rothaargebirges aufeinander. Aus historischem Blickwinkel gesehen, gehört Lohra zum Marburger Land und grenzt im Westen an das Hessische Hinterland.

Nachbargemeinden

Lohra grenzt im Osten an die Gemeinden Weimar (Lahn) und Fronhausen sowie im Norden an die Stadt Gladenbach (alle drei im Landkreis Marburg-Biedenkopf), im Südosten an die Stadt Lollar, im Süden an die Gemeinden Wettenberg und Biebertal (alle drei im Landkreis Gießen) sowie im Westen an die Gemeinde Bischoffen (Lahn-Dill-Kreis).

Gemeindegebiet und Gemeindegliederung

Das Lohraer Gemeindegebiet erstreckt sich mit einer Fläche von 49 km² über das mittlere Salzbödetal und den Versgrund. Die Gemeinde umfasst die Ortsteile:

| Ortsteil | Beschreibung |

|---|---|

| Altenvers | ca. 602 Einwohner; Historische Erwähnungen: Ferse (1196), Virse (1333), Aldenverse (1359), Aldynfers (1442),

Altenfersa (1577), Altenvers (1604) |

| Damm/Etzelmühle | ca. 259 Einwohner; Historische Erwähnungen: Damme (1200/1220), Thammo (1271), Damme (1347), Dampme

(1365), Tamme (1367), Dam (1577), Damm (1604) |

| Kirchvers | ca. 992 Einwohner; Historische Erwähnungen: Ferse (um 1130), Verse (1196), Virse (1333), Kirchferse (1359),

Kirchvers (1604) |

| Lohra | mit ca. 2554 Einwohner der größte und älteste Ortsteil; Historische Erwähnungen: Lare (752/779), in Larer marca

(770), in Lare (1200/1220), Loher (1339), Laer (1490), Lar (1504), Loer (1518), Lohr (1577), Lohra (1604)[2] |

| Nanz-Willershausen | ca. 277 Einwohner; Historische Erwähnungen: Willicheshusen (1200/1220), Wilrizhusen (1232),

Wilherhusen (1272), Willereshusen (1307), de Nandelshusen (1339), Nandulzhusen (1359), Nandilshusen (1374), Nandolshusin (1374), Nandoldeshusen (1377), Nanczhusen (1502) |

| Reimershausen | ca. 140 Einwohner; Historische Erwähnungen: Reymerßhusen (1261), Reymarishusen (1316), Reymershusen

(1320), Reumershusen (1375), Rymershusen (1377), Romershawsen (1524), Reymershausen (1577) |

| Rodenhausen | ca. 242 Einwohner; Historische Erwähnungen: de Rudenhusen (1247/48), Rodehußen (1359), Rodenhausen (1550) |

| Rollshausen | ca. 311 Einwohner; Historische Erwähnungen: de Rolshusen (1256), de Rollishusen (1263), de Rodilshusen

(1355), Rulshusen (1374), Rolhusin (1442), Rultzhusen (1577), Rolshausen (1577) |

| Seelbach | ca. 78 Einwohner; Historische Erwähnungen: Selbach (817), Silbach (1512), Sehlbach (1577), Seelbach (1604) |

| Weipoltshausen | ca. 615 Einwohner; Historische Erwähnung: Wipaldeshusen (1200/1220), Wypoltishusen (1302), Wypulczhusen

(1359/1398), Wypelczhusen (1469), Weibolshausen (1572), Weypoltshausen (1604), Weibelshausen (1708/1710) |

Geschichte

Frühzeit und Antike

Von der frühen Besiedlung der Gegend zeugt das 1931 entdeckte Steinkammergrab von Lohra, das der ausklingenden Jungsteinzeit zuzuordnen ist. Die hier bestatteten Männer, Frauen und Kinder, deren Zahl sich auf ca. 20 Personen belaufen haben muss, wurden überraschenderweise verbrannt. Außerdem war den Toten für ihre Reise ins Jenseits, im Gegensatz zu den anderen Steinkammergräbern in Hessen, reichlich Keramik und andere Alltagsgegenstände mitgegeben worden. Henkelbecher (die aufgrund ihrer Einzigartigkeit auch als „Lohraer Becher“ in die Fachsprache der Archäologie Eingang gefunden haben), Tassen, Schalen, eine Serpentinaxt, ein kleines Steinbeil sowie eine retuschierte Kieselschieferklinge und Bronzeblechstückchen waren im Fund enthalten. Einige Fundstücke werden seit 1931 im Hessischen Landesmuseum in Kassel aufbewahrt.

Bei Altenvers wurden Überreste einer germanischen Siedlung aus der späten römischen Kaiserzeit, gefunden, in der wahrscheinlich Metall verarbeitet wurde. Anhand von Funden kann man die Bewohner der Ansiedlung mit einiger Sicherheit dem elbgermanischen Kulturraum zuordnen.

Frühmittelalter

Bekanntermaßen erstmals erwähnt wird Lohra in einer Eintragung in das Güterverzeichnis der Abtei Fulda in der Mitte des 8. Jahrhunderts und wenig später im Schenkungsbuch des Klosters Lorsch als loco lare:

„Gerbrechti in Larere. Regnante itaque Karolo piissimo rege, presidentque huic loco Gundelando, primo abbate tradiderunt ad Lauresham St. Nazario, Castwich et Gerbrecht, filius eius res suas in pago Logenehe in villis Larere marca (et in Duda marca) scilicet Campos, Prata, aquas aquarumque decursus. 769, Dec. 1. Karlus, Rex, Gundelando, abbas.“

Die deutsche Übersetzung lautet:

„Gerbrechts (Besitz) in Lohra. Unter Regierung Karls, des frommen Königs, und unter der Leitung des ersten Abtes dieses Klosters, Gundeland, haben Kastwich und dessen Sohn Gerbrecht an Lorsch, dem heiligen Nazarius, ihren Besitz im Lahngau, in den Orten Lohra (und in der Duda Mark) geschenkt, und zwar Felder, Wiesen, Wälder, Gewässer und Wasserläufe. 769, Dezember 1. Karl, König, Gundeland, Abt.“

Der Name Lare kann der vorfränkischen Sprachschicht zugeordnet werden und bedeutet möglicherweise „Ort am Wasser“. Welche Ethnien vor der fränkischen Landnahme in Lohra siedelten, ist nicht endgültig gesichert; wahrscheinlich waren es aber Ubier (bis ca. 10 v. Chr.) und danach Chatten.

Im 8./9. Jahrhundert scheint Lohra Gerichtsstätte („Malstatt“) der fränkischen Gaugrafschaft pagus lare (Gau Lohra) gewesen zu sein. Das Gebiet der Gaugrafschaft reichte bis ins Amöneburger Becken und an den Vogelsberg und scheint ungefähr den Raum der späteren Lahn-Ohm-Grafschaft eingenommen zu haben, aus der dann die Grafschaft Ruchesloh hervorging. Gerichtlicher Mittelpunkt dieser Gaugrafschaft war wohl das Flurstück namens Retschloh bei Oberweimar, wo die Gerichtsbarkeit ausgeübt wurde, religiöser Mittelpunkt die Martinskirche in Oberweimar.

Mittelalter

.PNG.webp)

Etwa um 1238 wurde die heutige spätromanische Kirche erbaut. Im Juni 2002 wurde an der nordwestlichen Ecke der Wehrmauer der Kirche der Münzschatz von Lohra gefunden. Er umfasst 483 hochmittelalterliche Silbermünzen und wurde vermutlich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts dort deponiert.

In der Grafschaft Ruchesloh, die 1237 an das Erzstift Mainz gelangte, war Lohra Mittelpunkt eines Gerichts (Gerichte Lohr), das ungefähr den Verser Grund sowie Teile der heutigen Gemeinde Fronhausen umfasste. Allen verwertbaren zeitgenössischen Dokumenten zufolge setzte sich die Grafschaft Ruchesloh aus den Centen in den Gebieten um Amöneburg, Buseck, Ebsdorf, Gladenbach, Homberg (Ohm), Kirchberg (Lahn), Kirtorf, Lohra, Londorf, Merlau und Reizberg (um Niederweimar) zusammen.

Die zwischen 1297 und 1307 von Landgraf Heinrich I. angelegte Innenheege (Mittelhessische Landheegen / Landwehr) folgte der Südgrenze des Gerichtes Lohra bis an die Lahn. Zwischen 1359 und 1374 baute Hessen zusätzlich die Außenheege. Diese Grenzsicherungen wurden zum Schutz gegen kriegerische Übergriffe der Grafen von Nassau auf hessisches Gebiet errichtet.

Lohra niedergebrannt von Nassau

Im Jahre 1366 ließ der Graf von Nassau auf einem Feldzug gegen den hessischen Landgrafen Lohra niederbrennen. Ein Teil der Dorfbevölkerung floh in die Wälder. Die reichsten und angesehensten Dorfbewohner wurden von den Nassauern zusammen mit dem gesamten Vieh verschleppt, um sie dann für ein hohes Lösegeld wieder freizulassen.

Nach dem Tod Philipps des Großmütigen im Jahr 1567 wurde die Landgrafschaft unter seinen Söhnen aufgeteilt und Lohra fiel an Hessen-Marburg.

Als im Dreißigjährigen Krieg schwedische Truppen durch Hessen zogen, brachen für die Dörfer der heutigen Gemeinde harte Zeiten an. Viele Bewohner flohen nach Marburg und fanden auf dem Marburger Landgrafenschloss Zuflucht, während ihre Dörfer von Landsknechten geplündert wurden. Als 1648 der Westfälische Frieden den Dreißigjährigen Krieg beendete und auch der Hessenkrieg zu Ende ging, kam Lohra mit dem nördlichen Teil Hessen-Marburgs zu Hessen-Kassel.

Bei Lohra, an der Gemarkungsgrenze zu Mornshausen, befand sich eine Wasserburg, vermutlich eine Turmhügelburg (Motte), die Burg Offenhausen.

Neuzeit

Infolge des Reichsdeputationshauptschlusses 1803 und der napoleonischen Epoche gehörte Lohra zunächst zur Landgrafschaft Hessen-Kassel, dann von 1806 bis 1813 zum kurzlebigen Königreich Westphalen (in dem es Verwaltungssitz des Kantons Lohra war), und nach dessen Ende wieder zu Hessen-Kassel. Mit dem Niedergang des napoleonischen Kaiserreichs begann aber auch gleichzeitig der Aufstieg Preußens zur Hegemonialmacht in Deutschland. Im Deutschen Krieg von 1866 wurde Kurhessen, und damit die Dörfer der Gemeinde Lohra, von Preußen annektiert und mit dem ebenfalls einverleibten Nassau zur preußischen Provinz Hessen-Nassau umgewandelt.

Noch vor dem Ersten Weltkrieg bahnte sich für Lohra die Wandlung von der landwirtschaftlich geprägten Gemeinde zur Arbeiterwohngemeinde an, ein Prozess, der sich zwischen den beiden großen Kriegen fortsetzte. Die steinigen Ackerböden ergaben nicht mehr ausreichend Ertrag, um die stetig anwachsende Bevölkerung zu ernähren, die Bewohner der Lohraer Ortschaften mussten sich weitere Erwerbstätigkeiten suchen. So fanden viele Frauen Arbeit in der Zigarrenfabrik Rinn & Cloos, die 1916 bzw. 1929 einen Filialbetrieb in Lohra errichtete. Während der Wirren des Zweiten Weltkriegs wurde der Dammer Bahnhof am 12. September 1944 Ziel eines alliierten Fliegerangriffs, der 17 Menschen das Leben kostete. Bomben fielen auch über Lohra, richteten jedoch keinen größeren Schaden an. Am Nachmittag des 28. März 1945 stießen US-amerikanische Truppen durch das heutige Gemeindegebiet in Richtung Marburg vor. Durch die große Anzahl von Heimatvertriebenen aus den deutschen Ostgebieten stieg im Jahre 1946 die Einwohnerzahl übermäßig an; die Flüchtlinge kamen aufgrund mangelnden Wohnraums vorerst bei Einheimischen unter.

In den 1950er Jahren begann nach den Kriegswirren allmählich wieder Normalität Einzug zu halten. Mit der 1200-Jahr-Feier im Jahre 1952 wurde eines der ersten größeren Volksfeste in der Marburger Gegend nach dem Zweiten Weltkrieg begangen.

Im Zuge den Gebietsreformen von 1972 und 1974 bilden die bis dahin selbständigen Gemeinden Lohra, Damm, Nanz-Willershausen, Rodenhausen, Reimershausen, Kirchvers, Altenvers, Weipoltshausen, Rollshausen und Seelbach die heutige Großgemeinde Lohra mit dem Verwaltungssitz im gleichnamigen Ortsteil Lohra. Die Bildung der Großgemeinde kann somit als vorläufiger Höhepunkt eines geschichtlichen Prozesses zu sehen werden, der die historisch zusammengehörenden Orte im südwestlichen Zipfel des Marburger Landes nun auch auf administrativer Ebene vereinte.

Im Jahr 2002 beging Lohra den 1250. Jahrestag der Ersterwähnung mit einer Festwoche.

Am 25. Mai 2009 erhielt das Dorf den von der Bundesregierung verliehenen Titel „Ort der Vielfalt“.

Eingemeindungen

Dass die Großgemeinde Lohra heute als kommunale Gebietskörperschaft existiert, war lange Zeit nicht selbstverständlich. Im Zuge der Gebietsreform in Hessen zogen die Dörfer an Vers und Mittlau zunächst die Bildung einer eigenen Gemeinde vor, welche die Bezeichnung „Verstal“ erhalten sollte. Die Ablehnung dieses Ansinnens durch die hessische Landesregierung und die Entscheidung Rodenhausens, der Gemeinde Lohra beizutreten, bewog nun auch die anderen Orte, sich der neuzubildenden Gemeinde anzuschließen. Versuche von Seiten der Gemeinde Kichvers, der benachbarten Gemeinde Biebertal beizutreten, schlugen fehl, da deren Aufnahmebereitschaft gering und die historische Verbindung mit Lohra ohnehin sehr viel größer war. So wurden am 31. Dezember 1971 zunächst die Gemeinden Damm, Nanz-Willershausen und Rodenhausen auf freiwilliger Basis eingegliedert. Am 1. Juli 1972 kam Reimershausen hinzu. Altenvers, Kirchvers, Rollshausen, Seelbach und Weipoltshausen folgten kraft Landesgesetz am 1. Juli 1974.[3][4]

Territorialgeschichte und Verwaltung im Überblick

Die folgende Liste zeigt im Überblick die Territorien, in denen Lohra lag, bzw. die Verwaltungseinheiten, denen es unterstand:[2][5]

- um 1237 Heiliges Römisches Reich, Grafschaft Ruchesloh, Erzstift Mainz, Gericht Lohra

- ab 1323 Heiliges Römisches Reich, Landgrafschaft Hessen Gericht Lohra (Gericht Lohra bestand aus den Orten Lohra, Nanzhausen, Willershausen, Rodenhausen, Seelbach, Rollshausen, Altenvers, Raimarshausen, Weiboldshausen, Kirchvers, Oberwalgern, Holzhausen, Stedebach und Damm)[6]

- ab 1567: Heiliges Römisches Reich, Landgrafschaft Hessen-Marburg, Gericht Lohra[7]

- 1604–1648: Heiliges Römisches Reich, strittig zwischen Landgrafschaft Hessen-Darmstadt und Landgrafschaft Hessen-Kassel (Hessenkrieg), Gericht Lohra

- ab 1648: Heiliges Römisches Reich, Landgrafschaft Hessen-Kassel, Gericht Lohra

- ab 1686: Heiliges Römisches Reich, Landgrafschaft Hessen-Kassel, Amt Fronhausen, Gericht Lohra

- ab 1806: Landgrafschaft Hessen-Kassel, Amt Fronhausen, Gericht Lohra

- 1807–1813: Königreich Westphalen, Departement der Werra, Distrikt Marburg, Kanton Lohra

- ab 1815: Deutscher Bund, Kurfürstentum Hessen, Amt Fronhausen, Gericht Lohra[8]

- ab 1821: Deutscher Bund, Kurfürstentum Hessen, Provinz Oberhessen, Kreis Marburg[9]

- ab 1848: Deutscher Bund, Kurfürstentum Hessen, Bezirk Marburg

- ab 1851: Deutscher Bund, Kurfürstentum Hessen, Provinz Oberhessen, Kreis Marburg

- ab 1866: Norddeutscher Bund, Königreich Preußen, Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Kassel, Kreis Marburg

- ab 1871: Deutsches Reich, Königreich Preußen, Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Kassel, Kreis Marburg

- ab 1918: Deutsches Reich, Freistaat Preußen, Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Kassel, Kreis Marburg

- ab 1944: Deutsches Reich, Freistaat Preußen, Provinz Kurhessen, Landkreis Marburg

- ab 1945: Amerikanische Besatzungszone, Groß-Hessen, Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Marburg

- ab 1949: Bundesrepublik Deutschland, Land Hessen, Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Marburg

- ab 1974: Bundesrepublik Deutschland, Land Hessen, Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Marburg-Biedenkopf

- ab 1981: Bundesrepublik Deutschland, Land Hessen, Regierungsbezirk Gießen, Landkreis Marburg-Biedenkopf

Gerichte seit 1821

Bis zur Trennung der Rechtsprechung von der Verwaltung (1807–1813 und endgültig 1822) sind die Ämter neben der Verwaltung für die Rechtsprechung (meist Niedere Gerichtsbarkeit bzw. Erste Instanz) zuständig. Mit Edikt vom 29. Juni 1821 wurden in Kurhessen Verwaltung und Justiz getrennt. Nun waren Justizämter für die erstinstanzliche Rechtsprechung zuständig, die Verwaltung wurde von Kreisen übernommen. Der Kreis Marburg war für die Verwaltung und das Justizamt Fronhausen war als Gericht in erster Instanz für Lohra zuständig. Das Oberste Gericht war das Oberappellationsgericht in Kassel. Untergeordnet war das Obergericht Marburg für die Provinz Oberhessen. Es war die zweite Instanz für die Justizämter.[10]

Nach der Annexion Kurhessens durch Preußen wurde das Justizamt Rauschenberg 1867 zum königlich Preußischen Amtsgericht Fronhausen. Im Juni 1867 erging eine königliche Verordnung, die die Gerichtsverfassung in den zum vormaligen Kurfürstentum Hessen gehörenden Gebietsteilen neu ordnete. Die bisherigen Gerichtsbehörden sollten aufgehoben und durch Amtsgerichte in erster, Kreisgerichte in zweiter und ein Appellationsgericht in dritter Instanz ersetzt werden.[11] Im Zuge dessen erfolgte am 1. September 1867 die Umbenennung des bisherigen Justizamtes in Amtsgericht Fronhausen. Die Gerichte der übergeordneten Instanzen waren das Kreisgericht Marburg und das Appellationsgericht Kassel.[12]

Mit Wirkung zum 1. Oktober 1902 wurden Rodenhausen, Seelbach, Rollshausen und Lohra vom Bezirk des Amtsgerichts Fronhausen abgetrennt und dem Amtsgericht Gladenbach zugelegt.[13]

1948 wurden die die bisher zu dem Amtsgerichtsbezirk Gladenbach gehörenden Gemeinden Lohra, Rodenhausen, Rollshausen und Seelbach dem Amtsgerichtsbezirk Marburg zugeschlagen.[14]

In der Bundesrepublik Deutschland sind die übergeordneten Instanzen das Landgericht Marburg, das Oberlandesgericht Frankfurt am Main sowie der Bundesgerichtshof als letzte Instanz.

Einwohnerzahlen

| Quelle: Historisches Ortslexikon[2] | |

| • 1467: | 28 Hausgesesse |

| • 1502: | 34 Hausgesesse |

| • 1577: | 82 Hausgesesse |

| • 1592: | 29 Bauern mit Pflug, 39 Einläuftige, 13 Eigenleute. |

| • 1630: | 67 Hausgesesse (einschließlich 3 Witwen). 3 dreispännige, 13 zweispännige, 14 einspännige Ackerleute, 37 Einläuftige (einschließlich Witwen). |

| • 1681: | 52 hausgesessene Mannschaften |

| • 1838: | 600 Einwohner (Familien: 49 nicht nutzungsberechtigte Ortsbürger, 3 Beisassen) |

| Lohra: Einwohnerzahlen von 1747 bis 2020 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Jahr | Einwohner | |||

| 1747 | 347 | |||

| 1800 | ? | |||

| 1834 | 583 | |||

| 1840 | 616 | |||

| 1846 | 670 | |||

| 1852 | 674 | |||

| 1858 | 664 | |||

| 1864 | 682 | |||

| 1871 | 651 | |||

| 1875 | 714 | |||

| 1885 | 750 | |||

| 1895 | 815 | |||

| 1905 | 854 | |||

| 1910 | 894 | |||

| 1925 | 1.097 | |||

| 1939 | 1.262 | |||

| 1946 | 1.661 | |||

| 1950 | 1.862 | |||

| 1956 | 1.886 | |||

| 1961 | 1.915 | |||

| 1967 | 2.130 | |||

| 1972 | 3.018 | |||

| 1975 | 4.912 | |||

| 1980 | 4.967 | |||

| 1985 | 5.161 | |||

| 1990 | 5.391 | |||

| 1995 | 5.716 | |||

| 2000 | 5.776 | |||

| 2005 | 5.699 | |||

| 2010 | 5.597 | |||

| 2011 | 5.627 | |||

| 2015 | 5.465 | |||

| 2016 | 5.460 | |||

| 2017 | 5.436 | |||

| 2018 | 5.431 | |||

| 2019 | 5.407 | |||

| 2020 | 5.438 | |||

| Datenquelle: Historisches Gemeindeverzeichnis für Hessen: Die Bevölkerung der Gemeinden 1834 bis 1967. Wiesbaden: Hessisches Statistisches Landesamt, 1968. Weitere Quellen: [2][15]; 1972:[16]; ab 1975:[17]; Zensus 2011[18]; ab 2011:[17] Ab 1972 einschließlich der im Zuge der Gebietsreform in Hessen eingegliederten Orte. | ||||

Einwohnerstruktur

Nach den Erhebungen des Zensus 2011 lebten am Stichtag dem 9. Mai 2011 in Lohra 5627 Einwohner. Darunter waren 136 (2,4 %) Ausländer, von denen 60 aus dem EU-Ausland, 46 aus anderen Europäischen Ländern und 28 aus anderen Staaten kamen.[18] Nach dem Lebensalter waren 1035 Einwohner unter 18 Jahren, 2349 zwischen 18 und 49, 1284 zwischen 50 und 64 und 957 Einwohner waren älter.[19] Die Einwohner lebten in 2343 Haushalten. Davon waren 618 Singlehaushalte, 630 Paare ohne Kinder und 843 Paare mit Kindern, sowie 210 Alleinerziehende und 42 Wohngemeinschaften.[19] In 399 Haushalten lebten ausschließlich Senioren/-innen und in 1639 Haushaltungen leben keine Senioren/-innen.[19]

Religionszugehörigkeit

| Quelle: Historisches Ortslexikon[2] | |

| • 1861: | 521 evangelisch-lutherische und 18 jüdische Einwohner |

| • 1885: | 664 evangelische (= 88,53 %), keine katholischen und 52 Christen anderer Konfession (= 6,93 %), sowie 34 Juden (= 4,53 %) |

| • 1961: | 1656 evangelische (= 86,48 %) und 240 römisch-katholische (= 12,53 %) Einwohner |

| • 1987: | 4148 evangelische (= 80,00 %), 487 katholische (= 9,39 %), 552 sonstige (= 10,61 %) Einwohner[20] |

| • 2011: | 3883 evangelische (= 69,00 %), 519 katholische (= 9,21 %), 1226 sonstige (= 21,79 %) Einwohner[20] |

Erwerbstätigkeit

| Quelle: Historisches Ortslexikon[2] | |

| • 1747: | Erwerbspersonen: 3 Müller, 4 Branntweinbrenner, 2 Bender, 1 Rechenmacher, 5 Schneider, 3 Tagelöhner, 4 Tagelöhnerinnen; 2 Juden, die schlachten, 1 Jude, der Geldwechsler und Kleinkrämer ist, 2 Krämer, 1 Fenstermacher, 4 Schmiede, 3 zünftige Leineweber, 2 Schreiner, 2 Wirte, 3 Schweineschneider, 1 Spielmann. 1 Braumeister, 1 Maurer, 1 Bäcker. |

| • 1838: | Familien: 58 Ackerbau, 36 Gewerbe, 17 Tagelöhner. |

| • 1961: | Erwerbspersonen: 213 Land- und Forstwirtschaft, 504 Produzierendes Gewerbe, 109 Handel und Verkehr, 114 Dienstleistungen und Sonstiges. |

Politik

Gemeindevertretung

Die Kommunalwahl am 14. März 2021 lieferte folgendes Ergebnis,[21] in Vergleich gesetzt zu früheren Kommunalwahlen:[22][23][24][25]

| Parteien und Wählergemeinschaften | 2021 | 2016 | 2011 | 2006 | 2001 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | |||

| BfB | Bündnis für Bürgernähe | 44,0 | 14 | 40,8 | 12 | 22,3 | 7 | 26,9 | 8 | 18,2 | 5 | |

| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 22,3 | 7 | 22,0 | 7 | 26,5 | 8 | 29,5 | 9 | 31,1 | 10 | |

| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 21,4 | 6 | 28,2 | 9 | 35,3 | 11 | 38,6 | 12 | 44,7 | 14 | |

| Grüne | Bündnis 90/Die Grünen | 12,4 | 4 | 9,0 | 3 | 11,6 | 4 | — | — | — | — | |

| FWG | Freie Wählergemeinschaft | — | — | — | — | 4,3 | 1 | 5,1 | 2 | 6,0 | 2 | |

| Gesamt | 100,0 | 31 | 100,0 | 31 | 100,0 | 31 | 100,0 | 31 | 100,0 | 31 | ||

| Ungültige Stimmen in % | 3,2 | — | 3,4 | — | 2,9 | — | 2,8 | — | 2,3 | — | ||

| Wahlbeteiligung in % | 56,3 | 54,4 | 55,3 | 51,5 | 58,6 | |||||||

Bürgermeister

Seit dem Jahr 1993 werden in Hessen die Bürgermeister für sechs Jahre direkt gewählt:[26]

Seit April 2006 ist Georg Gaul (parteilos) Bürgermeister der Großgemeinde Lohra. Er wurde am 24. September 2017 mit 74,0 % der Stimmen wiedergewählt.[27]

Partnerschaften

Die Gemeinde Lohra unterhält partnerschaftliche Beziehungen zu:

- Herges–Hallenberg in Thüringen

- Vivonne in der Nähe von Poitiers in Frankreich

- Dziemiany in Polen

Wappen, Flagge und Banner

Im August 1951 wurde der Gemeinde Lohra durch das Hessische Staatsministerium das Recht zur Führung eines Wappens verliehen.[28] Die graphische Gestaltung erfolgte 1951 durch den Heraldiker Ottfried Neubecker.[29]

Wappen von Froschhausen |

Blasonierung: „Geteilt von Gold und Blau, oben ein mit fünf blauen Schindeln bestreuter aus der Teilung wachsender blauer, rotbezungter und rotbewehrter Löwe, unten ein von zwölf goldenen Kreuzchen bewinkeltes goldenes durchgehendes Andreaskreuz.“ |

| Wappenbegründung: Der Löwe steht für die Grafen von Solms, das Andreaskreuz, in geänderter Schildtingierung, für die Herren von Merenberg. Die zwölf goldenen Kreuzchen symbolisieren die zwölf Dörfer der Gemeinde. – Das Wappen erhielt die Gemeinde 1952 im Zuge der 1200-Jahr-Feier. |

Die Flagge der Gemeinde ist zweigeteilt in denselben Farben, wie das Wappen, das auch in der Mitte aufgelegt ist.

Kultur

Ortsspitznamen

Innerhalb des Gebiets der Großgemeinde haben sich im Laufe der Zeit für die einzelnen Ortschaften Spitznamen herausgebildet. In der Regel erzählt man sich mehrere, voneinander abweichende schwankhafte Geschichten, die die Dorfspitznamen erklären. Häufig ist der Ursprung der Necknamen aber nicht mehr bekannt.

- Altenvers → Kuckucke

- Damm → Spatzen (Spatze)

- Etzelmühle → Wasserhühner (Woasserhuiher)

- Kirchvers → Schmierkäselecker (Schmierkäsleacker)

- Lohra → Raben (Roawe)

- Nanzhausen → Hühner (Huiher)

- Reimershausen → Wiesenschnarcher (Wisseschnoarcher)

- Rodenhausen → Rotkehlchen (Ruutbresterche)

- Rollshausen → Wiedehöpfe (Wirrehepch)

- Seelbach → Esel

- Weipoltshausen → Knochenschaber (Knocheschoawer)

- Willershausen → Bärentatzen (Bärndapch)

Dialekt

In den Ortschaften der Großgemeinde werden Varianten des Oberhessischen gesprochen, die sich jedoch von Dorf zu Dorf wieder in Einzelheiten unterscheiden. Als linguistische Einheiten lassen sich die Kirchspiele Lohra (mit Damm und Nanz-Willershausen), Altenvers (mit Reimershausen, Rollshausen und Seelbach) und Kirchvers (mit Rodenhausen und Weipoltshausen) erfassen, in denen zumeist die gleiche Mundart gesprochen wird.

Kulinarische Spezialitäten

Typische Lohraer Gerichte entstammen der einfachen hessischen Küche, werden jedoch heutzutage kaum noch zubereitet. Gerichte wie Möhrengemüse (Miehrngemois), Himmel und Erde (Himmel ean Eard) oder Struppch (Gestampfte Kartoffeln mit Sauerkraut) standen in früheren Zeiten sehr häufig auf dem Speiseplan der Dorfbewohner. Bei Hausschlachtungen wurden die traditionellen Wurstsorten Stracke und Rote (Ruure Worscht) hergestellt.

Heimatlied

Anlässlich der 1200-Jahr-Feier 1952 zur Ersterwähnung des Dorfes im Jahre 752, des ersten größeren Volksfestes nach dem Zweiten Weltkrieg in der Marburger Gegend, wurde das Heimatlied Lohra über’m Wiesengrund von Reinhard Ide komponiert. Der Text stammt von Wilhelm Ide:

- 1. Dunkle Berge, lichte Fluren, bachumglänzter Waldessaum!

- Auf der Kindheit goldnen Spuren schreit ich wie in sel’gem Traum:

- Helle Giebel seh ich ragen, festgefügt und kerngesund,

- Kraftgebälk aus Vätertagen – Lohra überm Wiesengrund.

- 2. Tausend Jahre sind entschwunden, Jahre voller Lust und Leid.

- Tausend Jahre sind Sekunden vor dem Herrn der Ewigkeit.

- Seit der Pflug zum ersten Male Furchen zog durchs braune Land,

- hielt er über unserm Tale segnend seine Vaterhand.

- 3. Heimatkirche, dein Geläute folgt mir nach von Ort zu Ort.

- Seit Jahrhunderten wie heute mahnt es wie ein Vaterwort.

- Fremde zauberische Lieder locken in die Welt hinein.

- Immer wieder, immer wieder klingt die Heimatglocke drein.

- 4. Schutzbereit wie Mutterhände hebt die Linde ihr Geäst.

- Fahrtenglück ist schnell zu Ende, in der Heimat steh ich fest.

- Jugendgold auf stillen Gassen, Hoffnungsgrün in weiter Rund.

- Nie soll mir dein Bild verblassen – Lohra überm Wiesengrund!

Wirtschaft und Infrastruktur

Flächennutzung

Das Gemeindegebiet umfasst 2015 eine Gesamtfläche von 4918 Hektar, davon entfallen in ha auf:[17]

| Nutzungsart | 2011 | 2015 | |

|---|---|---|---|

| Gebäude- und Freifläche | 225 | 228 | |

| davon | Wohnen | 130 | 131 |

| Gewerbe | 10 | 13 | |

| Betriebsfläche | 6 | 4 | |

| davon | Abbauland | 0 | 0 |

| Erholungsfläche | 26 | 28 | |

| davon | Grünanlage | 13 | 14 |

| Verkehrsfläche | 333 | 332 | |

| Landwirtschaftsfläche | 2142 | 2130 | |

| davon | Moor | 0 | 0 |

| Heide | 0 | 0 | |

| Waldfläche | 2144 | 2144 | |

| Wasserfläche | 34 | 44 | |

| Sonstige Nutzung | 8 | 8 | |

Wirtschaftsstruktur

Die Gemeinde Lohra ist Standort vieler Handwerksbetriebe und mittelständischer Unternehmen. Die Landwirtschaft wird mit Ausnahmen allenfalls als Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt und verliert immer mehr an ihrer schon jetzt geringen Bedeutung für den Lohnerwerb. Im Jahr 2006 haben sich Personen aus allen wirtschaftlichen Bereichen der Großgemeinde Lohra zum sog. Wirtschaftsforum Lohra 2020 zusammengeschlossen, um erhöhte Lebensqualität, eine verbesserte Infrastruktur, mehr Zusammenleben und Vernetzung zu erzielen und somit auch aussichtsreichere Zukunftsperspektiven für die Gemeinde Lohra zu schaffen.

Gemeinsam mit der Stadt Gladenbach und der Gemeinde Bad Endbach unterhält die Gemeinde den Interkommunalen Gewerbepark Salzbödetal (IGS) zwischen Lohra und dem Gladenbacher Ortsteil Mornshausen, dessen Errichtung zudem vom Land Hessen mit finanziellen Mitteln unterstützt wurde. Der Spatenstich erfolgte am 5. Februar 2002.

Verkehr

Durch das nördliche Gemeindegebiet verläuft die Bundesstraße 255 zwischen Marburg und Herborn. Die durch die Gemeinde führende Aar-Salzböde-Bahn zwischen Niederwalgern und Herborn wurde zwischenzeitlich stillgelegt.

Seit Einstellung des Schienenverkehrs wird Lohra über die Buslinie 383 von Marburg nach Bad Endbach täglich im Stundentakt (in Stoßzeiten etwas häufiger) angebunden. Von der zentralen Haltestelle Lohra Neue Mitte des Ortsteils Lohra werden die anderen Ortsteile bedient (im Wesentlichen Schulverkehr).

Kommunikation

Seit dem 10. August 2005 gibt es in Lohra ein bundesweit einzigartiges Funk-W-DSL-Verfahren, durch das auch umliegende Gemeinden versorgt werden.[30]

Bildung

In Lohra gibt es zwei und in Kirchvers und Altenvers jeweils einen Kindergarten. Die Kindergärten in Lohra und Kirchvers werden von der Ev. Kirche Kurhessen-Waldeck unterhalten, während die Gemeinde Lohra Träger des Altenverser Kindergartens ist. Zusätzlich gibt es in Kirchvers einen Waldkindergarten.

Zudem verfügt die Gemeinde über eine Grundschule. Weiterführende Schulen wie Gymnasien, Realschulen und Hauptschulen befinden sich in Marburg, Niederwalgern, Gladenbach, Biebertal und Gießen.

Studienangebote kann man im näheren Umkreis an der Philipps-Universität Marburg, der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Technischen Hochschule Mittelhessen (ehemals Fachhochschule Gießen-Friedberg) mit Standorten in Friedberg, Gießen und Wetzlar wahrnehmen.

Töchter und Söhne der Gemeinde

- Heinrich Naumann, Heimatdichter aus dem Ortsteil Nanzhausen

- Walter Schäfer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Hessisch-Thüringischen Landesbank (Helaba)

- Horst Wetterau, Träger der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik

- Werner Waßmuth, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande

Literatur

- Alfred Horst: Die Chronik von Lohra. 1970.

- Karl Huth: Die Gemeinde Lohra und ihre 10 Ortsteile im Wandel der Jahrhunderte. Hrsg.: Gemeindevorstand der Gemeinde Lohra. 1989.

- Berichte der Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen, Heft 5, 1998/1999.

- Niklot Klüßendorf, Wolfgang Korn, Christa Meiborg: Der Münzschatz vom alten Kirchhof in Lohra, Kr. Marburg-Biedenkopf. Wetterauer Brakteaten aus dem späten 13. Jahrhundert. (Archäologische Denkmäler in Hessen, Heft 159). Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden, ISBN 3-89822-159-8.

- Literatur über Lohra nach Stichwort nach GND In: Hessische Bibliographie

Weblinks

- Lohra, Gemeinde, Landkreis Marburg-Biedenkopf. Historisches Ortslexikon für Hessen. In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- Lohra, Landkreis Marburg-Biedenkopf. Historisches Ortslexikon für Hessen. In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- „Lohra-Wiki“ – Wissenswertes rund um die Großgemeinde

Einzelnachweise

- Hessisches Statistisches Landesamt: Bevölkerung in Hessen am 31.12.2020 nach Gemeinden (Landkreise und kreisfreie Städte sowie Gemeinden, Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011) (Hilfe dazu).

- Lohra, Landkreis Marburg-Biedenkopf. Historisches Ortslexikon für Hessen. (Stand: 24. Mai 2018). In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- Gesetz zur Neugliederung der Landkreise Biedenkopf und Marburg und der Stadt Marburg (Lahn) (GVBl. II 330-27) vom 12. März 1974. In: Der Hessische Minister des Innern (Hrsg.): Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen. 1974 Nr. 9, S. 154, § 10 (Online beim Informationssystem des Hessischen Landtags [PDF; 3,0 MB]).

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 402–404.

- Michael Rademacher: Land Hessen. Online-Material zur Dissertation. In: treemagic.org. 2006.

- Georg Landau: Beschreibung des kurfürstenthums Hessen. T. Fischer, Kassel 1842, S. 385 (online bei HathiTrust’s digital library).

- Die Zugehörigkeit des Amtes Fronhausen anhand von Karten aus dem Geschichtlicher Atlas von Hessen: Hessen-Marburg 1567–1604., Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt 1604–1638. und Hessen-Darmstadt 1567–1866.

- Kur-Hessischer Staats- und Adress-Kalender: 1818. Verlag d. Waisenhauses, Kassel 1818, S. 112 f. (online bei Google Books).

- Verordnung vom 30sten August 1821, die neue Gebiets-Eintheilung betreffend, Anlage: Übersicht der neuen Abtheilung des Kurfürstenthums Hessen nach Provinzen, Kreisen und Gerichtsbezirken. Sammlung von Gesetzen etc. für die kurhessischen Staaten. Jahr 1821 – Nr. XV. – August. (kurhess GS 1821) S. 73 f.

- Neueste Kunde von Meklenburg/ Kur-Hessen, Hessen-Darmstadt und den freien Städten, aus den besten Quellen bearbeitet. im Verlage des G. H. G. privil. Landes-Industrie-Comptouts., Weimar 1823, S. 158 ff. (online bei HathiTrust’s digital library).

- Verordnung über die Gerichtsverfassung in vormaligen Kurfürstentum Hessen und den vormals Königlich Bayerischen Gebietstheilen mit Ausschluß der Enklave Kaulsdorf vom 19. Juni 1867. (PrGS 1867, S. 1085–1094)

- Verfügung vom 7. August 1867, betreffend die Einrichtung der nach der Allerhöchsten Verordnung vom 19. Juni d. J. in dem vormaligen Kurfürstentum Hessen und den vormals Königlich Bayerischen Gebietstheilen mit Ausschluß der Enklave Kaulsdorf, zu bildenden Gerichte (Pr. JMBl. S. 221–224)

- Gesetz, betreffend die Abänderung von Amtsgerichtsbezirken vom 22. Juni 1902 (PrGS 1902, S. 227–228)

- Otfried Keller: Die Gerichtsorganisation des Raumes Marburg im 19. und 20. Jahrhundert: ein Beitrag zur Rechtsgeschichte der „Landschaft an der Lahn“. Presseamt der Stadt Marburg, 1982, ISBN 978-3-9800490-5-4, S. 54.

- Gemeindedatenblatt: Lohra. (PDF; 222 kB) In: Hessisches Gemeindelexikon. HA Hessen Agentur GmbH

- Kommunalwahlen 1972; Maßgebliche Einwohnerzahlen der Gemeinden vom 4. August 1972. In: Der Hessische Minister des Inneren (Hrsg.): Staatsanzeiger für das Land Hessen. 1972 Nr. 33, S. 1424, Punkt 1025 (Online beim Informationssystem des Hessischen Landtags [PDF; 5,9 MB]).

- Hessisches Statistisches Informationssystem In: Statistik.Hessen.

- Bevölkerung nach Staatsangehörigkeitsgruppen: Gemeinde Lohra. In: Zensus2011. Statistisches Bundesamt, abgerufen im August 2021.

- Ausgewählte Daten über Bevölkerung und Haushalte am 9. Mai 2011 in den hessischen Gemeinden und Gemeindeteilen. (PDF; 1,8 MB) In: Zensus 2011. Hessisches Statistisches Landesamt, S. 82 und 68.

- Ausgewählte Strukturdaten über die Bevölkerung am 9. Mai 2011 in den hessischen Gemeinden. (PDF; 1,8 MB) In: Zensus2011. Hessisches Statistisches Landesamt, S. 82.

- Ergebnis der Gemeindewahl am 14. März 2021. In: Webauftritt. Hessisches Statistisches Landesamt, abgerufen im April 2021.

- Ergebnis der Gemeindewahl am 6. März 2016. In: Webauftritt. Hessisches Statistisches Landesamt, abgerufen im April 2016.

- Ergebnis der Gemeindewahl am 27. März 2011. In: Webauftritt. Hessisches Statistisches Landesamt, archiviert vom Original; abgerufen im April 2011.

- Ergebnis der Gemeindewahl am 26. März 2006. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Webauftritt. Hessisches Statistisches Landesamt, archiviert vom Original; abgerufen im April 2006.

- Ergebnis der Gemeindewahl am 18. März 2001. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Webauftritt. Hessisches Statistisches Landesamt, archiviert vom Original; abgerufen im April 2001.

- Bürgermeister-Direktwahlen in Lohra. In: Statistik.Hessen. Hessisches Statistisches Landesamt, abgerufen im Januar 2021.

- Bürgermeisterwahl. In: Statistik.Hessen. Hessisches Statistisches Landesamt, abgerufen am 24. März 2021.

- Verleihung des Rechts zur Führung eines Wappens an die Gemeinde Lohra, Landkreis Marburg, Reg.-Bezirk Kassel vom 24. August 1951. In: Der Hessische Minister des Inneren (Hrsg.): Staatsanzeiger für das Land Hessen. 1951 Nr. 37, S. 545, Punkt 852 (Online beim Informationssystem des Hessischen Landtags [PDF; 2,3 MB]).

- Schriftverkehr zwischen Ottfried Neubecker und der Gemeinde Lohra (vertreten durch Hauptlehrer i. R. W. Well), archiviert im Staatsarchiv Marburg, zitiert nach: Bild:Wappen Lohra Auftrag Well 1951.jpg In: lohra-wiki.de.

- Bürgerinitiative DSL für Lohra