Stadtbahn Karlsruhe

Die Stadtbahn Karlsruhe ist ein Zweisystem-Stadtbahnsystem in Karlsruhe und Umgebung. Das Verkehrssystem kombiniert innerstädtische Straßenbahnstrecken mit Eisenbahnstrecken im Umland, erschließt damit die gesamte Region Mittlerer Oberrhein und stellt Verbindungen in Nachbarregionen her. Seit Dezember 2021 verkehren die innerstädtischen Linien teilweise im Tunnel.[3]

Bild | |

| Basisinformationen | |

| Staat | Deutschland |

| Stadt | Karlsruhe (und angrenzende Städte und Gemeinden) |

| Eröffnung | 18. April 1958 |

| Betreiber | AVG und VBK, bis 2019 auch DB |

| Verkehrsverbund | KVV, HNV, VGC, VGF, VRN und VPE |

| Infrastruktur | |

| Streckenlänge | 503,6 km[1] |

| Ehemals größte Streckenlänge |

660 km |

| Spurweite | 1435 mm (Normalspur) |

| Stromsystem | 15 kV, 16,7 Hz Wechselspannung, 750 Volt Gleichspannung |

| Betriebsart | Ein- und Zweirichtungsbetrieb |

| Haltestellen | 363 |

| Tunnelbahnhöfe | 7 |

| Fernbahnhöfe | 13 |

| Betriebshöfe | Karlsruhe-West, Karlsruhe-Gerwigstraße, Ettlingen Stadt |

| Betrieb | |

| Linien | 17 (inkl. Stadtbahn Heilbronn) |

| Fahrzeuge | GT8-80C (21), GT8-100C/2S (32), GT8-100D/2S-M (86), ET 2010 (42), NET 2012 (75) |

| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |

| Statistik | |

| Bezugsjahr | 2012[2] |

| Fahrgäste | 70,4 Mio. pro Jahr |

| Fahrleistung | 18,0 Mio. km |

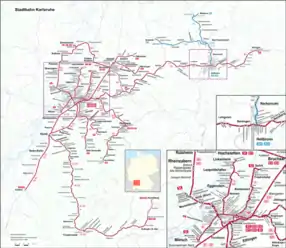

Netzplan | |

| Stand Dezember 2020 | |

Allgemeines

Die Karlsruher Stadtbahn kombiniert die Idee einer leistungsfähigen innerstädtischen Straßenbahn mit einer S-Bahn-artigen Erschließung der Region und überwindet die Systemgrenze zwischen Straßenbahn einerseits und Eisenbahn andererseits. Als Logo wird ausschließlich das grün-weiße S-Bahn-Signet verwendet, der Begriff „S-Bahn“ jedoch nur selten benutzt.

Die Idee, Straßen- und Eisenbahnstrecken miteinander zu verknüpfen, um einen attraktiven Stadt-Umland-Verkehr anbieten zu können, wurde in Karlsruhe schrittweise in den 1980er und 1990er Jahren umgesetzt. Diese als Karlsruher Modell bezeichnete Idee wurde inzwischen auch in anderen europäischen Städten umgesetzt.

Der Betrieb der Karlsruher Stadtbahn erfolgt in Kooperation zwischen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK). Bis Juni 2019 war zusätzlich die Deutsche Bahn (DB) beteiligt, auf die der nicht mehr von Stadtbahnen bediente Abschnitt Pforzheim–Bietigheim-Bissingen der S5 konzessioniert war. Hierfür wurden auch vier eigene Fahrzeuge vorgehalten, die im Pool mit den Wagen der AVG und der VBK verkehrten.

Inzwischen ist das Netz der Karlsruher Stadtbahn 663,4 Kilometer lang. Auf ihm werden mehr als 230 Stadtbahnwagen eingesetzt. Die längste Linie (S4) führte von Achern nach Öhringen und benötigte für diese Strecke von circa 145 Kilometern etwa drei Stunden. Sie wurde aber im Dezember 2016 in Karlsruhe gebrochen, um Auswirkungen von Verspätungen zu begrenzen.

Geschichte

Ältere Planungen

Ernsthafte Bemühungen seitens der Stadt Karlsruhe zur Schaffung eines Netzes von Klein- und Überlandstraßenbahnen zur Erschließung des Umlandes nach Vorbild der Mannheimer OEG lassen sich bis Anfang des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen. Bahnverbindungen gab es schon in der Form der Karlsruher Lokalbahn und der Albtalbahn. Die Karlsruher Lokalbahn führte ihre Meterspurstrecke zwischen Spöck und Durmersheim durch die Stadt, und die Albtalbahn begann am Karlsruher Festplatz. Diese Anstrengungen blieben allerdings bis Mitte des Jahrhunderts aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse ohne dauerhaften Erfolg. Die Stadt hatte aber mit der Straßenbahn Karlsruhe ein erweiterbares Nahverkehrssystem erhalten.

Umspurung der Albtalbahn und Gründung der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft

Am 2. März 1957 wurde der Grundstein für das spätere Stadtbahnnetz gelegt, als ein Vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg, den Städten Karlsruhe und Ettlingen sowie den Landkreisen Karlsruhe und Calw über die Gründung einer Betreibergesellschaft mit dem Ziel der Sanierung der Albtalbahn durch Umbau auf Normalspur und Verbindung mit dem Karlsruher Straßenbahnnetz geschlossen wurde. Daraufhin wurde am 17. April 1957 die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft als Betreibergesellschaft für die 25,8 Kilometer lange Albtalbahn nach Herrenalb und die davon abzweigende 13,9 Kilometer lange Bahnstrecke Busenbach–Ittersbach gegründet. Ihre Konzession als Eisenbahn hatte die AVG von der Albtalbahn übernommen und gehörte damit zu den Nichtbundeseigenen Eisenbahnen. So unterlag sie auch der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung.

Da das Straßenbahnnetz in Karlsruhe normalspurig war, wurde die meterspurige Albtalbahn etappenweise auf Normalspur umgebaut und mit dem Stromsystem der Straßenbahn mit 750 Volt Gleichspannung elektrifiziert. Dabei wurde die Albtalbahn am Albtalbahnhof in Karlsruhe mit dem Karlsruher Straßenbahnnetz verbunden. Damit entfiel das bisherige Umsteigen. Am 18. April 1958 begann der Betrieb mit Gelenktriebwagen des Typs GT8-EP der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft und den Großraumtriebwagen T4-EP der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zunächst bis nach Rüppurr und ab dem 1. September 1961 schließlich auch mit den Gelenktriebwagen GT6-EP der Verkehrsbetriebe Karlsruhe bis nach Herrenalb. Damit konnten die neuen für die Strecke bestellten Fahrzeuge eine direkte Verbindung zwischen dem südlichen Umland und der Karlsruher Innenstadt herstellen. Auch wurde der Fahrplan verdichtet und die tägliche Betriebszeit ausgeweitet. Die Zahl der Fahrgäste stieg daraufhin auf ein Mehrfaches.

Nachdem die Strecke zwischen Busenbach und Ittersbach zunächst meterspurig in Betrieb blieb, wurde am 30. Juni 1966 der Teilabschnitt bis Langensteinbach in Regelspur eröffnet. Zwischen Langensteinbach und Ittersbach wurde eine Buslinie eingerichtet. 1975 wurde auch der restliche Teil bis Ittersbach mit teilweise neuer Streckenführung auf Regelspur umgebaut. Zur Eröffnung dieses Abschnitts wurden vier neue Triebwagen vom Typ GT8-EP (Waggon Union) beschafft. Die sogenannte Ettlinger Seitenbahn zwischen dem Bahnhof Ettlingen Stadt und dem Bahnhof Ettlingen West an der Rheintalbahn wurde 1991 schließlich für Überführungsfahrten ebenfalls elektrifiziert, die Systemwechselstelle befindet sich beim Bahnhof Ettlingen West.

Vorbereitung für den Einsatz breiterer Wagen und Einführung des Begriffs „Stadtbahn“

1975 begannen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe und die Albtal-Verkehrsgesellschaft damit, ihr gemeinsames Netz für den Einsatz von 2,65 Meter breiten Wagen vorzubereiten. Hierzu wurde bei bestehenden Strecken der Gleisabstand erweitert, Neubautrassen waren von Beginn an so ausgebaut. Erster entsprechender Abschnitt war dabei die am 14. November 1975 eröffnete sogenannte Nordbahn zum Haus Bethlehem in der Nordweststadt, den anfangs die Linie 2 bediente. Diese Verbindung wurde bereits 1977 „als Musterbeispiel einer modernen Stadtbahnanlage“ bezeichnet.[4] Zweite modern ausgebaute Strecke war schließlich der erste Abschnitt der damals sogenannten Rheinbahn in die Rheinstrandsiedlung, eröffnet am 18. Oktober 1980. Weiter etabliert wurde der Begriff Stadtbahn schließlich 1983 mit der Inbetriebnahme der ersten Stadtbahnwagen des Typs GT6-80C, die wiederum vom Stadtbahnwagen Typ B der Stadtbahn Rhein-Ruhr beziehungsweise der Stadtbahn Köln abgeleitet war. In Nordrhein-Westfalen wurde der Begriff Stadtbahn bereits in den späten 1960er Jahren eingeführt.

Weitere Gleichstromstrecken ins Umland

Durch den Erfolg der Albtalbahn bestärkt, betrieb die Stadt Karlsruhe seit den 1960er Jahren Planungen, auch das nördliche Umland anzubinden. Als Ende der 1970er Jahre Verhandlungen mit der Deutschen Bundesbahn über die Mitbenutzung der nur noch im lokalen Güterverkehr genutzten Hardtbahn zum Erfolg führten, konnte nach Bau einer Verbindungsstrecke zwischen dem Straßenbahnnetz und der genannten Eisenbahnstrecke 1979 die Linie A nach Neureut verlängert werden, wobei sich deren Fahrzeuge auf zwei Kilometern Länge die Strecke mit den wenigen verbliebenen Güterzügen teilten.

Am 13. Dezember 1986 konnte die Stadtbahn weiter nach Norden bis Leopoldshafen, am 3. Juni 1989 nach Hochstetten sowie am 18. Dezember 1989 zum Forschungszentrum Karlsruhe verlängert werden, wiederum unter Mitbenutzung der vorhandenen Eisenbahngleise (siehe Hardtbahn). Da der verbliebene Güterverkehr mit Diesellokomotiven durchgeführt wurde, verursachte die Elektrifizierung der Strecke mit dem Stromsystem der Straßenbahn keine technischen Schwierigkeiten.

Neben der Linie A entstand zwischen 1989 und 2006 etappenweise durch den Neubau von Strecken in Verlängerung der bestehenden innerstädtischen Straßenbahnlinie 2 im Einzugsgebiet der ehemaligen Lokalbahn die Stadtbahnlinie S2 (Stutensee–Karlsruhe–Rheinstetten). Diese Linie verbindet die nordöstlichen mit den südwestlichen Vororten. Als bauliche Besonderheit weist diese Linie in den Ortskernen von Blankenloch, Forchheim und Mörsch eingleisige Streckenführungen durch die Hauptstraßen der Ortschaften auf. Diese Streckenführung wurde wegen der besseren Erschließungswirkung einer Führung am Ortsrand oder im Tunnel vorgezogen.

Linie B nach Bretten

Während sich die Erschließung der nördlichen und südlichen Nachbargemeinden durch Nutzung der Albtal- und Hardtbahn sowie durch den Neubau von Stadtbahnstrecken realisieren ließ, bestand eine solche Möglichkeit für die westlichen und östlichen Vororte nicht. Daher wurde eine Mitbenutzung der bestehenden DB-Strecken erwogen, die jedoch – zumindest in Teilabschnitten – bereits mit Wechselstrom elektrifiziert waren.

1985 ergab eine durch das Bundesministerium für Forschung geförderte Studie, dass das Karlsruher Straßenbahnnetz an einigen Stellen ohne großen baulichen und finanziellen Aufwand mit dem Netz der Deutschen Bundesbahn verbunden werden konnte. Dazu waren jedoch geeignete Fahrzeuge erforderlich, die sowohl mit der bei der Straßenbahn in Karlsruhe verwendeten Gleichspannung von 750 Volt als auch mit den bei der DB üblichen 15 000 Volt Wechselspannung verkehren konnten.

Da derartige Fahrzeuge damals nicht existierten, entschied man sich, in einen GT6-80C provisorisch einen Transformator mit Gleichrichter und Glättungsdrossel in den Fahrgastraum einzubauen. Gleichzeitig wurde die Verbindungsstrecke zwischen dem Betriebshof West der Verkehrsbetriebe Karlsruhe und der Bahnstrecke Winden–Karlsruhe elektrifiziert und eine Systemwechselstelle eingerichtet. Daraufhin konnte der Stadtbahnwagen 501 am 5. September 1986 den Betriebshof West verlassen und in wenigen Wochen auf Bundesbahngleisen über 1000 Kilometer zurücklegen. Weitere Versuche wurden mit einem alternativen Antrieb aus neu entwickelten Akkumulatoren mit dem Vorderteil (A-Teil) des Straßenbahntriebwagens 151, welches zu einem vierachsigen Batteriebeiwagen umgebaut wurde, zwischen 1987 und 1990 durchgeführt. Diese wurden aber zugunsten der Zweisystemtechnik nicht zur Serienreife entwickelt.

Aufgrund der mit dem Wagen 501 gesammelten Erkenntnisse entwickelte DUEWAG in Zusammenarbeit mit ABB Henschel die Zweisystem-Stadtbahnwagen GT8-100C/2S und lieferte sie ab 1991 aus. Nach Entwicklung dieser Stadtbahnwagen, die sowohl mit dem Stromsystem der Straßenbahn als auch dem der Eisenbahn betrieben, Weichen mit Leit- und Rillenweiten nach Straßen- und Eisenbahnnormen befahren können, die sowohl den Vorschriften der BOStrab als auch der EBO genügen, wurde aufgrund des sehr starken Pendlerverkehrs als erstes die Verbindung Karlsruhe–Wörth geplant. Da die Deutsche Bundesbahn dies jedoch wegen der bereits starken Auslastung der Strecke nicht zuließ, konnte stattdessen nach langwierigen Verhandlungen mit der DB eine Mitbenutzung der Eisenbahnstrecke Karlsruhe–Bretten durch die Karlsruher Stadtbahn vereinbart werden, lange bevor mit der Bahnreform der freie Zugang zur Eisenbahninfrastruktur gesetzlich verankert wurde. Da die neuen Fahrzeuge bereits 1991 geliefert wurden und die Strecke nach Bretten noch nicht fertig war, fuhren sie ein Jahr lang im Vorlaufbetrieb und als Linie B beschildert im Auftrag der DB als Nahverkehrszüge zwischen Karlsruhe Hbf und Pforzheim Hbf.

Am 25. September 1992 konnte schließlich die endgültige Stadtbahnlinie B zwischen Karlsruhe und Bretten-Gölshausen an der Kraichgaubahn in Betrieb genommen werden. Dazu wurden das Straßenbahnnetz und das Eisenbahnnetz durch den Neubau einer Verbindungsstrecke zwischen der Durlacher Allee am Bahnhof Karlsruhe-Durlach und dem Bahnhof Grötzingen verknüpft. Dies gilt als Geburtsstunde des Karlsruher Modells, welches zum Vorbild für viele andere Städte wie zum Beispiel Saarbrücken, Kassel, oder Mulhouse wurde.

Die Stadtbahn wird zum Erfolgsmodell

Die Fahrgastzahlen auf der Strecke der Stadtbahnlinie B verfünffachten sich nach der Eröffnung innerhalb weniger Wochen. Der unerwartet große Erfolg der neuen Stadtbahnlinie Karlsruhe–Bretten führte zu einem beschleunigten Ausbau des Stadtbahnsystems in den 1990er Jahren. Durch Modernisierung und Einbindung weiterer Eisenbahnstrecken entstanden neue Erweiterungsstrecken.

Im Jahr 1994 kam es mit der Gründung des Karlsruher Verkehrsverbundes zu einer Linienreform, und die Stadtbahnlinie A wurde in S1 (nach Bad Herrenalb), S11 (nach Ittersbach) und die Linie B in S4 umbenannt. Gleichzeitig wurden die Stadtbahnlinien S7 nach Baden-Baden (von Karlsruhe Hbf über Durmersheim und Rastatt), die S3 nach Bruchsal (von Karlsruhe Hbf über Weingarten), die S6 nach Rastatt (von Karlsruhe Hbf über Ettlingen-West), die S8 nach Wörth (von Karlsruhe Hbf) sowie die Tangentialverbindung Bretten–Bruchsal als S9 in Betrieb genommen.

1996 wurde die Stadtbahnlinie S3 über Ettlingen-West und Malsch nach Baden-Baden verlängert. Parallel dazu wurde, nachdem eine Rampe zwischen dem Albtalbahnhof und dem Gleisvorfeld des Karlsruher Hauptbahnhofs in Betrieb gegangen war, die Stadtbahnlinie S7 am Albtalbahnhof mit der S4 verbunden und in diese integriert. Ab diesem Zeitpunkt wurde es möglich, aus der Karlsruher Innenstadt ohne Umsteigen nach Baden-Baden zu fahren. Das Stadtbahnnetz wuchs im Jahre 1997 mit der S5 von Wörth über Karlsruhe und Pfinztal nach Pforzheim um eine weitere Stadtbahnlinie. Im gleichen Jahr wurden auch noch die Linien S4 – von Bretten nach Eppingen – und die S3 – von Bruchsal nach Menzingen – verlängert. Ein Jahr später wurde ein neuer Ast der S3 ab Bruchsal in Richtung Odenheim als S31 eröffnet.

Von den Zweisystem-Stadtbahnwagen der zweiten Generation GT8-100D/2S-M, welche ab 1997 ausgeliefert wurden, erhielt die Stadtbahn Karlsruhe auch vier Fahrzeuge in einer „RegioBistro“-Ausführung. Dabei ist der Mittelteil als Bistro mit Panoramaverglasung ausgeführt und fungiert somit als Speisewagen. Besonderheit bei diesen Fahrzeugen ist, dass sie als erste Fahrzeuge überhaupt auch Toiletten eingebaut hatten. Diese Züge sind anders als die übrigen Stadtbahnen in weiß-rot lackiert. In diesen Wagen wurde auf bestimmten im Fahrplan gekennzeichneten Fahrten Speisen und Getränke angeboten. Später wurden sie auch für Sonderfahrten unter anderem in den Schwarzwald eingesetzt.

Die Stadtbahnlinie S4 wurde im Jahr 1999 von Eppingen zum Heilbronner Hauptbahnhof und die S9 von Bretten nach Mühlacker verlängert. Mit der Verlängerung der S5 von Pforzheim nach Bietigheim-Bissingen verließ zum ersten Mal eine Stadtbahnlinie planmäßig das Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbundes.

Stadtbahn als Straßenbahn außerhalb von Karlsruhe

Die Fähigkeit der Fahrzeuge, im Straßenbahnbetrieb zu verkehren, bot auch die Möglichkeit, Ortschaften als solche zu durchqueren. Somit besteht auch für verhältnismäßig kleine Orte im Karlsruher Umland die Möglichkeit, eine Straßenbahn wirtschaftlich zu betreiben. Diese Strecken wurden mit 750 Volt Gleichspannung elektrifiziert und besitzen deshalb eigene Systemwechselstellen. Die Züge verkehren unter der BOStrab als Straßenbahnfahrzeuge.

Im rheinland-pfälzischen Wörth am Rhein entstand 1997 eine vom Wörther Bahnhof abzweigende, neue Strecke für die Stadtbahnlinie S5, die das in der Nachkriegszeit entstandene Wohngebiet Dorschberg erschließt.

Heilbronn war die erste größere Stadt, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machte. Im Jahr 2001 wurde die Stadtbahnlinie S4 als Straßenbahn vom Vorplatz des Hauptbahnhofs über das Stadtzentrum bis zur Haltestelle Harmonie geführt, 2005 bis zum Pfühlpark verlängert, von wo aus sie wieder als Eisenbahn weiterfährt.[5] Somit erhielt Heilbronn, nachdem die Straßenbahn Heilbronn 1955 stillgelegt worden war, nach 46 Jahren wieder ein schienengebundenes innerstädtisches Verkehrsmittel. 2013/2014 erweiterte Heilbronn seine Stadtbahn in Richtung Norden. Hierbei gingen zwei neue Linien in Betrieb, welche an der Haltestelle Harmonie von der Bestandsstrecke abzweigen, bis kurz vor Neckarsulm als Straßenbahn verkehren und sich dann in Bad Friedrichshall Hbf trennen: Die S41 fährt weiter entlang des Neckars bis zum Bahnhof Mosbach-Neckarelz, wo die Züge nach einem Fahrtrichtungswechsel zum Bahnhof Mosbach (Baden) weiterfahren. Die S42 fährt in westlicher Richtung über Bad Wimpfen und Bad Rappenau nach Sinsheim (Elsenz).

Nachdem 2002 die Stadtbahnlinie S6 von Pforzheim nach Bad Wildbad auf der Enztalbahn eröffnet worden war, wurde diese 2003 um eine Straßenbahnstrecke in den Ortskern des Kurortes bis zu dessen Kurpark erweitert.[6] Ähnliche Überlegungen für Innenstadtstrecken als Straßenbahn tauchten auch für die Innenstädte von Baden-Baden, Bruchsal und Rastatt auf, ohne zu Projekte zu reifen.

Erschließung des Nordschwarzwaldes und der Pfalz

Mit der Verlängerung der Stadtbahnlinie S31 von Rastatt über Gaggenau nach Forbach wurde im Jahr 2002 neben der S1, S11 und der S6 eine weitere Strecke in den Schwarzwald verlängert. Ein Jahr später wurde die Linie bis Freudenstadt durchgebunden.

Bei Betriebsstart der S-Bahn RheinNeckar im Dezember 2003 und der S-Bahn-Linie S3 von Speyer über Mannheim und Heidelberg nach Karlsruhe wurde die Karlsruher Stadtbahnlinie S3 in S32 umbenannt, um Verwechslungen zu vermeiden. Im folgenden Jahr wurden die Linien S32 und S4 von Baden-Baden nach Achern verlängert.[7]

2006 wurde die Stadtbahnlinie S2 von Blankenloch über Friedrichstal nach Spöck und die Linien S31 und S41 von Freudenstadt nach Eutingen im Gäu verlängert.[8] Seit 2006 ist zudem im werktäglichen Abendverkehr ein Zugpaar der Stadtbahnlinie S41 über Eutingen hinaus nach Herrenberg verlängert worden.

2010 wurde das Stadtbahnnetz mit der neu elektrifizierten Strecke von Wörth nach Germersheim erweitert.[9] Die beiden Linien haben unterschiedliche Linienäste zwischen Wörth und Karlsruhe: Von Wörth über die Eisenbahnstrecke Winden (Pfalz)–Karlsruhe und den Albtalbahnhof ins Straßenbahnnetz (2010–2019: S51, seither: S52) und über eine Verbindungskurve bei Knielingen auf Straßenbahnstrecken in die Innenstadt (2010–2019: S52, seither: S51).[10] Eine Verbindung von Germersheim nach Bruchsal (Bruhrainbahn) wurde zugunsten der von der S-Bahn RheinNeckar geplanten S-Bahn-Linie S33 nicht realisiert.

Eröffnung des Stadtbahnteilnetzes Heilbronn

Seit der Eröffnung der Heilbronner Innenstadtstrecke und dem folgenden Anstieg der Fahrgastzahlen wurden Pläne zu einer Erweiterung der Durchmesserlinie zu einem eigenen Stadtbahnnetz um weitere Stadtbahnlinien verfolgt.

Im Dezember 2013 wurde die von West nach Ost verlaufende Innenstadtstrecke um einen Nordast erweitert, auf welchem daraufhin die Stadtbahnlinie S42 nach Neckarsulm in Betrieb ging.[11] Mit dieser weiteren Strecke entstand somit die Stadtbahn Heilbronn, welche langfristig noch durch einen Südast erweitert werden sollte.

Ein Jahr später wurde im Dezember 2014 mit der S41 in Richtung Mosbach die dritte Stadtbahnlinie in Heilbronn in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurde die S42 nach Sinsheim erweitert.

Streckennetz

Das Netz der Stadtbahn Karlsruhe umfasst zurzeit (seit dem 11. Dezember 2016) 18 Linien, die die Stadt und ihr Umland mit teils direkt ins Zentrum verkehrenden Zügen bedienen. Dabei nutzen sie die im Folgenden genannten vier verschiedenen Formen von Strecken mit einem großen Anteil eigenen Gleiskörpers und Ampelvorrangschaltung. Der Unterschied resultiert daraus, dass die beiden erstgenannten Strecken als Erweiterung des Karlsruher Straßenbahnnetzes umgesetzt wurden und erst später Strecken der Bundesbahn für neue Linien mitbenutzt wurden.

Einsystemnetz

- als reine Straßenbahnstrecken nach der Betriebsordnung für Straßenbahnen. Diese Strecke ist mit Gleichspannung 750 V elektrifiziert: Stutensee – Karlsruhe – Rheinstetten (Linie S2)

- als Mischform mit eigenen Nebenbahnstrecken der AVG von Bad Herrenalb (Linie S1) bzw. Ittersbach (Linie S11), Straßenbahnteilstrecken im Stadtbereich von Karlsruhe und ehemaligen Bundesbahnstrecken nach Linkenheim-Hochstetten (teilweise mit Neubauabschnitten), die alle mit 750 V Gleichspannung elektrifiziert sind

Zweisystemnetz

- als Mischform mit Straßenbahnteilstrecken mit 750 Volt Gleichspannung in den Stadtbereichen von Karlsruhe, Wörth (Rhein), Bad Wildbad und Heilbronn sowie Mitbenutzung von Eisenbahnstrecken der DB und AVG, die mit Wechselspannung von 15 kV bei 16,7 Hz elektrifiziert sind: Kraichgaubahn (AVG-Pachtstrecke) und weitere DB-Strecken (Linien S4, S41, S42), Pfinztalbahn (AVG und DB) und DB-Strecke nach Germersheim etc. (Linien S5, S51, S52), Enztalbahn (ehem. DB-Strecke, jetzt AVG, Linie S6), Murgtalbahn nach Freudenstadt (AVG-Pachtstrecke, Linie S8), Rheinbahn bzw. Rheintalbahn der DB nach Achern (Linie S7)

- im reinen Eisenbahnbetrieb auf DB- und AVG-Gleisen, die mit Wechselspannung elektrifiziert sind: „BMO-Bahnen“ (AVG) nach Menzingen (Linie S32) und nach Odenheim (Linie S31) zum Karlsruher Hauptbahnhof via Badischer Hauptbahn, Murgtalbahn nach Freudenstadt (AVG-Pachtstrecke, Linie S81), Rheinbahn bzw. Rheintalbahn der DB nach Achern (Linie S71) und Westbahn (DB) Bruchsal – Bretten (Linie S9)

Liniennetz

Übersicht

| Linie | Linienverlauf | Stationen | Befahrene Eisenbahnstrecken | Betreiber |

|---|---|---|---|---|

| S 1 | Hochstetten – Eggenstein-Leopoldshafen – Neureut – Yorckstraße – Marktplatz – Karlsruhe Hbf – Albtalbahnhof – Rüppurr – Ettlingen – Busenbach – Bad Herrenalb | 54 | Hardtbahn, Albtalbahn | AVG, VBK |

| S 11 | Hochstetten – Eggenstein-Leopoldshafen – Neureut – Yorckstraße – Marktplatz – Karlsruhe Hbf – Albtalbahnhof – Rüppurr – Ettlingen – Busenbach – Ittersbach | 56 | Hardtbahn, Albtalbahn, Bahnstrecke Busenbach–Ittersbach | |

| S 12 | Karlsruhe Rheinhafen – Lameyplatz – Yorckstraße – Europaplatz – Kolpingplatz – Albtalbahnhof – Ettlingen – Busenbach – Ittersbach | 27 | Albtalbahn, Bahnstrecke Busenbach–Ittersbach | |

| S 2 | Spöck – Friedrichstal – Blankenloch – Hagsfeld – Tullastraße – Durlacher Tor – Marktplatz – Entenfang – Daxlanden – Rheinstetten | 47 | — | |

| S 31 | Karlsruhe Hbf – Durlach – Bruchsal – Ubstadt Ort – Odenheim | 16 | Rheintalbahn, Katzbachbahn | AVG |

| S 32 | Karlsruhe Hbf – Durlach – Bruchsal – Ubstadt Ort – Menzingen (Baden) | 18 | Rheintalbahn, Katzbachbahn, Kraichtalbahn | |

| S 34 | Bruchsal – Bretten | 10 | Westbahn | |

| S 4 | Karlsruhe Albtalbahnhof – Karlsruhe Hbf – Marktplatz – Durlacher Tor – Tullastraße – Durlach Bahnhof – Grötzingen – Bretten – Eppingen – Heilbronn – Weinsberg – Öhringen-Cappel | 73 | Kraichgaubahn, Bahnstrecke Heilbronn–Crailsheim | AVG, VBK, Stadtwerke Heilbronn |

| S 41 | Heilbronn Hbf/Willy-Brandt-Platz – Harmonie / Kunsthalle – Technisches Schulzentrum – Neckarsulm – Bad Friedrichshall – Neckarelz – Mosbach | 22 | Frankenbahn, Neckartalbahn, Bahnstrecke Neckarelz–Osterburken | AVG, Stadtwerke Heilbronn |

| S 42 | Heilbronn Hbf/Willy-Brandt-Platz – Harmonie / Kunsthalle – Technisches Schulzentrum – Neckarsulm – Bad Friedrichshall – Bad Rappenau – Sinsheim Hbf | 25 | Frankenbahn, Elsenztalbahn | |

| S 5 | Wörth Badepark – Maxau – Knielingen – Lameyplatz – Entenfang – Yorckstraße – Marktplatz – Durlacher Tor – Durlach Bahnhof – Grötzingen – Pfinztal – Pforzheim Hbf | 48 | Bahnstrecke Winden–Karlsruhe, Bahnstrecke Karlsruhe–Mühlacker | AVG, VBK |

| S 51 | Germersheim – Bellheim – Rülzheim – Rheinzabern – Jockgrim – Wörth am Rhein – Maximiliansau – Knielingen Rheinbergstraße – Karlsruhe Entenfang – Europaplatz – Durlacher Tor – Durlach Bahnhof – Grötzingen – Pfinztal (– Pforzheim Hbf) | Bahnstrecke Schifferstadt–Wörth, Bahnstrecke Winden–Karlsruhe | ||

| S 52 | Germersheim – Bellheim – Rülzheim – Rheinzabern – Jockgrim – Wörth am Rhein – Maxau – Karlsruhe West – Karlsruhe Albtalbahnhof – Karlsruhe Hbf – Marktplatz | |||

| S 6 | Pforzheim – Brötzingen – Neuenbürg (Enz) – Höfen (Enz) – Bad Wildbad Bf – Bad Wildbad Kurpark | 19 | Nagoldtalbahn, Enztalbahn | AVG |

| S 7 | Achern – Baden-Baden – Rastatt – Durmersheim – Albtalbahnhof – Karlsruhe Hbf – Marktplatz – Durlacher Tor – Tullastraße | 23 | Rheinbahn, Rheintalbahn | AVG, VBK |

| S 71 | Achern – Baden-Baden – Rastatt – Malsch – Karlsruhe Hbf | 15 | Rheintalbahn | AVG |

| S 8 | (Herrenberg –) Bondorf (bei Herrenberg) – Freudenstadt Hbf – Baiersbronn – Forbach – Rastatt – Durmersheim – Karlsruhe Hbf – Marktplatz – Tullastraße | 65 | Rheinbahn, Murgtalbahn, Bahnstrecke Eutingen im Gäu–Schiltach, Bahnstrecke Stuttgart–Horb | AVG, VBK |

| S 81 | (Bondorf (bei Herrenberg) –) Freudenstadt Hbf – Baiersbronn – Forbach – Rastatt – Malsch – Karlsruhe Hbf | 53 | Rheintalbahn, Murgtalbahn, Bahnstrecke Eutingen im Gäu–Schiltach, Bahnstrecke Stuttgart–Horb | AVG |

Die zwischen Germersheim, Speyer, Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg und Bruchsal bzw. Karlsruhe verkehrenden Linien S4 bzw. S3 und die zwischen Germersheim, Philippsburg, Graben-Neudorf und Bruchsal verkehrende Linie S33 gehören hingegen zur S-Bahn RheinNeckar. In Eppingen und Sinsheim verkehren die Bahnen zusammen mit der Linie S5 und in Neckarelz und Mosbach mit den Linien S1 und S2. Diese werden von DB Regio Mitte mit Triebwagen der Baureihe 425 betrieben.

Im Bahnhof Bietigheim-Bissingen endete bis zum 8. Juni 2019 die Stadtbahnlinie S5 gemeinsam mit der gleichnamigen Linie S5 der S-Bahn Stuttgart.

Linienchronik

| Linie | Verlauf | Bemerkungen |

|---|---|---|

| A |

|

Eilzüge der Linie A wurden mit einem gestrichenen Liniensignal (zusätzlicher roter Diagonalbalken) beschildert, das heißt als Linie A/ |

| B |

|

bis 25.09.1992 Vorlaufbetrieb als Zuggattung Nahverkehrszug (N) im Auftrag der Deutschen Bundesbahn |

| 1 |

|

|

| 2 |

|

|

| S 1 |

|

|

| S 2 |

|

|

| S 3 |

|

über Malsch |

| S 4 |

|

|

| S 5 |

|

|

| S 6 |

|

über Malsch |

| S 6 |

|

|

| S 7 |

|

über Durmersheim |

| S 8 |

|

über Karlsruhe West |

| S 8 |

|

|

| S 9 |

|

|

| S 11 |

|

|

| S 12 |

|

|

| S 31 |

|

|

| S 32 |

|

|

| S 34 |

|

|

| S 41 |

|

|

| S 41 |

|

|

| S 42 |

| |

| S 51 |

|

|

| S 52 |

|

|

| S 71 |

|

über Malsch |

| S 81 |

|

über Malsch |

Fahrzeugeinsatz

Im Karlsruher Stadtbahnnetz kommen zurzeit acht verschiedene Fahrzeugtypen zum Einsatz, wobei die zwei älteren niederflurigen Fahrzeugtypen nur auf der Linie S2 und die NET 2012 auf den Linien S1/S11/S12/S2 zum Einsatz kommen.

| Linie | S 1 / S 11 / S 12 | S 2 | S 31 / S 32 / S 81 | S 34 / S 4 / S 71 | S 5 / S 51 / S 52 / S 7 |

S 6 / S 8 | S 41 / S 42 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fahrzeug- typ |

NET 2012, (GT8-80C) |

NET 2012, GT6-70D/N, GT8-70D/N |

GT8-100C/2S, GT8-100D/2S-M |

GT8-100C/2S, GT8-100D/2S-M, ET 2010 |

GT8-100D/2S-M, ET 2010 |

GT8-100D/2S-M | ET 2010 |

GT6-80C / GT8-80C

Seit 1983 kommen diese Stadtbahnwagen des Karlsruher Bautyps zum Einsatz. Der Fahrzeugpark umfasste 60 Einrichtungswagen, die nur für den Gleichstrombetrieb ausgelegt sind und auf den Linien S1 und S11 verkehren. Dieser Fahrzeugtyp wurde von den Stadtbahnwagen B abgeleitet. Im Frühjahr 2018 begann eine erste größere Verschrottungswelle von 16 Fahrzeugen, nachdem es bereits zuvor zu vereinzelten Ausscheidungen durch Unfälle kam.

Seit dem Fahrplanwechsel im Juni 2019 beschränkt sich der Einsatz der GT8-80C auf die Hauptverkehrszeit. Die GT6-80C werden hingegen gar nicht mehr eingesetzt.

| Hersteller: | Waggon Union / DUEWAG |

| Baujahre: | 1983–1984, 1987, 1989 |

| Wagenlänge: | 28,40 m / 38,41 m |

| Wagenbreite: | 2,65 m |

| Motoren/Leistung: | 2 Gleichstrommotoren zu je 280 kW |

| Stückzahl: | 45 / 40 |

GT8-100C/2S

Für den Mischbetrieb unter Gleich- und Wechselstromoberleitung wurden aus den Gleichstromfahrzeugen achtachsige Zweisystemwagen der Bauart GT8-100C/2S weiterentwickelt, die in 36 Exemplaren zwischen 1991 und 1995 geliefert wurden.

| Hersteller: | DUEWAG |

| Baujahre: | 1991–1995 |

| Wagenlänge: | 37,61 m |

| Wagenbreite: | 2,65 m |

| Motoren/Leistung: | 2 Gleichstrommotoren zu je 280 kW |

| Stückzahl: | 35 |

GT8-100D/2S-M

Als technische Weiterentwicklung entstand 1997 die Nachfolgebauart GT8-100D/2S-M, welche bis 2005 in 86 Exemplaren ausgeliefert wurde und die Fahrzeugnummern 837 bis 922 trägt.

| Hersteller: | Siemens |

| Baujahre: | 1997–2005 |

| Wagenlänge: | 37,6 m |

| Wagenbreite: | 2,65 m |

| Motoren/Leistung: | 4 Drehstrommotoren zu je 127 kW |

| Stückzahl: | 86 |

ET 2010

Im Herbst 2009 bestellten AVG, VBK und die Landkreise Karlsruhe und Germersheim 30 neue Zweisystemwagen des Typs Flexity Swift zur Lieferung im August 2011 mit einer Option auf weitere 45 Wagen. Das Auftragsvolumen belief sich auf 129 Mio. Euro. Geplant war zunächst, die ersten sechs Fahrzeuge Ende 2011 auf der Strecke Wörth–Germersheim fahren zu lassen, 15 Fahrzeuge ab Dezember 2012 auf der Strecke Heilbronn-Nord und die restlichen neun Fahrzeuge ab 2013 im Stadt- und Landkreis Karlsruhe.[12] Die ersten Fahrzeuge trafen im Mai 2012 in Karlsruhe ein. Nach Problemen mit der Zulassung verzögerte sich die Inbetriebnahme und somit konnten die Einheiten erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2013 eingesetzt werden. Im Laufe der Jahre 2017 bis 2018 wurde eine zweite Option mit 12 Fahrzeugen geliefert, 2019 wurde schließlich eine erneute Lieferung über 20 weitere Fahrzeuge vereinbart, die bis Mitte 2021 erwartet werden.

| Hersteller: | Bombardier |

| Baujahre: | 2011–2013 |

| Wagenlänge: | 37,00 m |

| Wagenbreite: | 2,65 m |

| Motoren/Leistung: | 4 Drehstrommotoren zu je 150 kW |

| Stückzahl: | 42 (+20 bestellt) |

GT6-70D/N / GT8-70D/N

Auf der Linie S2 werden Niederflurfahrzeuge aus dem Karlsruher Straßenbahnbestand eingesetzt, da sie von ihrer Charakteristik und Betriebsweise eine Überlandstraßenbahnstrecke ist, wie man sie auch in anderen Betrieben findet.

| Hersteller: | DUEWAG / Siemens |

| Baujahre: | 1995–2005 |

| Wagenlänge: | 29,5 m / 39,5 m |

| Wagenbreite: | 2,65 m |

| Motoren/Leistung: | 4 Drehstrommotoren zu je 127 kW |

| Stückzahl: | 45 / 25 |

NET 2012

Die NET 2012 verkehren seit Dezember 2014 auf der Linie S2 und seit Juli 2017 auf den Linien S1/S11.

| Hersteller: | Vossloh-Kiepe |

| Baujahre: | 2014–2015 |

| Wagenlänge: | 37,2 m |

| Wagenbreite: | 2,65 m |

| Motoren/Leistung: | 4 Drehstrommotoren zu je 125 kW |

| Stückzahl: | 75 |

Ersatzfahrzeugchronik (2010 bis 2014)

Durch die verspätete Lieferung der Zweisystemstadtbahnwagen der dritten Generation (ET 2010) und die Eröffnung der Stadtbahnstrecke nach Germersheim im Jahr 2010 kam es zu Engpässen im Fuhrpark. Dieses Problem löste die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft, indem sie drei Triebwagen der Typs Flexity Link von der Saarbahn anmietete.[13] Diese wurden vom Februar 2010 bis Dezember 2013 auf der Linie S9 eingesetzt.

Da das Mietverhältnis zum Wechsel auf den Winterfahrplan 2013 endete und die ET 2010 immer noch keine EBO-Zulassung erhalten hatten, wurden als Ersatz für die Triebwagen der Saarbahn drei Regio-Shuttle-Dieseltriebwagen von der Prignitzer Eisenbahn GmbH gemietet. Diese Fahrzeuge wurden hauptsächlich auf der Linie S9 eingesetzt und im Dezember 2014 zurückgegeben.

GT8-EP (Waggon Union)

Im Jahr 1975 wurden zur Aufstockung des Fahrzeugbestandes vier weitere Fahrzeuge beschafft, welche neuentwickelt, aber mit den alten Fahrzeugen kuppelbar waren. Sie behielten die Bezeichnung GT8-EP und verkehrten bis 1987 auf der Linie A. Nachdem die Fahrzeuge durch die Wagen GT6-80C und GT8-80C auf der Linie A ersetzt wurden, wurden sie daraufhin im Karlsruher Straßenbahnnetz eingesetzt. Die Wagen 124 und 125 wurden im Jahr 2000 modernisiert und tragen seitdem die Bezeichnung GT8-70C. Unter anderem erhielten sie dabei ausfahrbare Trittstufen, welche einen Einsatz auf der Stadtbahnlinie S2 ermöglichten, zu dem es bis zur Anlieferung weiterer Niederflurwagen in der ersten Hälfte der 00er Jahre regelmäßig kam.

| Hersteller: | Waggon Union |

| Baujahre: | 1975 |

| Wagenlänge: | 27,72 m |

| Wagenbreite: | 2,40 m |

| Motoren/Leistung: | 2 Gleichstrommotoren zu je 150 kW |

| Stückzahl: | 4 |

Barrierefreiheit

Der Karlsruher Verkehrsverbund bietet eine Broschüre mit Informationen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zur Nutzung des Schienenverkehrs im KVV an.[14]

Einsystemnetz

Die Linie S1/S11 war die letzte Linie, die auf kompletter Länge nicht barrierefrei war, da die bis 2017 ausschließlich eingesetzten Fahrzeuge mit einer Fußbodenhöhe von 960 mm diesen Komfort nicht bieten können. Seit dem 19. Juli 2017 werden schrittweise auch auf der Linie S1/S11 mehr NET 2012 eingesetzt. Diese Umstellung ist mit dem 9. Juni 2019 pausiert, da alle Fahrten bis auf Verstärker zur Hauptverkehrszeit mit Niederflurwagen gefahren werden. Die noch fehlenden Fahrzeuge können erst mit Eröffnung des Stadtbahntunnels abgestellt werden,[veraltet] da bis dahin die Linie eine längere Fahrzeit hat und somit insgesamt mehr Fahrzeuge für den Umlauf benötigt werden. Der Bahnhof Bad Herrenalb wurde Ende 2016 umgebaut und ist seitdem als erster im Albtal vollständig barrierefrei nutzbar[15] weitere Haltestellen sollen folgen, denn viele Bahnsteige dieser Linie haben, wie auch Bad Herrenalb vor dem Umbau, eine Höhe von 380 mm nach EBO-Standard, 40 mm höher als die Bahnsteige im Straßenbahnnetz, außerdem fehlen oftmals Blindenleitstreifen und manchmal ausreichende Breiten und stufenfreie Zugänge etc., so dass die Barrierefreiheit aktuell oft nur eingeschränkt ist. Vollständig barrierefrei sind auch schon einzelne Haltestellen des Nordastes nach Hochstetten.

Die Linie S2 bietet vor allem auf dem Nordast an nahezu allen Haltestellen einen barrierefreien Einstieg in Fahrzeuge mit einer Einstiegshöhe von 34 cm. Seit dem 27. Juli 2017 fahren planmäßig nur noch barrierefreie Niederflurwagen auf der S2.

Zweisystemnetz

Die Zweisystemstadtbahnwagen der zweiten (GT8-100D/2S-M) und dritten Generation (ET 2010) ermöglichen im Zweisystembereich an 550 mm hohen Bahnsteigen einen barrierefreien Einstieg, während die Triebwagen der ersten Generation (GT8-100C/2S) mit einer Einstiegshöhe von einem Meter über der Schienenoberkante nur durch Stufen erreichbar sind. Die 550 mm hohen Bahnsteige sind fast durchgehend auf den ab Mitte der 1990er Jahre gebauten Strecken (insbesondere Murgtal, Enztal, Streckenast nach Odenheim, Kraichgaustrecke ab Eppingen) vertreten. Ältere Bestandsstrecken weisen überwiegend Bahnsteighöhen von 760 bzw. 380 mm auf.[16]

Problematisch ist die teilweise gemeinsame Nutzung von Haltestellen mit der S-Bahn RheinNeckar, welche die auf ihre Fahrzeuge angepasste Bahnsteigshöhe von 760 mm nutzt. Dieses Problem wurde durch den Ausbau der Bahnhöfe Karlsruhe-Durlach, Bruchsal, Sinsheim Hbf und Sinsheim Museum/Arena mit zwei verschiedenen Bahnsteighöhen gelöst.

Planungen

Geplant ist so bald wie möglich ein 100 % barrierefreies Stadtbahnsystem zu ermöglichen. Dazu werden die 35 hochflurigen Zweisystemwagen mittelfristig durch Mittelflurwagen mit einer Einstiegshöhe von 550 mm ersetzt und die restlichen Bahnsteige im Zweisystemnetz passend dazu ausgebaut. Die 60 hochflurigen Gleichstromwagen werden dagegen durch niederflurige Fahrzeuge ersetzt, mit denen die schon ausgebauten Haltestellen barrierefrei bedient werden können.[16]

Des Weiteren soll der Umstieg zwischen dem mittelflurig geplanten Zweisystemnetz, dem niederflurig geplanten Gleichstromnetz und dem niederflurigen Straßenbahnsystem in Karlsruhe erleichtert werden. Dazu sind drei zentrale barrierefreie Bahnsteige in voller Länge für beide Systeme im Westen (Mühlburger Tor, schon umgesetzt), Süden (Hauptbahnhof) und Osten (Tullastraße, schon umgesetzt) geplant. Langfristig sollen die Bahnsteige an allen Haltestellen, welche von Straßen- und Stadtbahnfahrzeugen genutzt werden, auf 15 m Länge mit einem 550 mm hohen Bereich bestückt werden. Somit ist das barrierefreie Einsteigen an den ersten zwei Türen der mittelflurigen Zweisystemwagen möglich.

Zukünftige Entwicklung

Planungen zur Erweiterung des Stadtbahnnetzes im Raum Heilbronn werden im Artikel „Stadtbahn Heilbronn“ beschrieben.

Durch den umfangreichen Ausbau des Streckennetzes in den 1990er Jahren konnte inzwischen das gesamte rechtsrheinische Karlsruher Umland erschlossen werden. Einige Planungen, z. B. die innerstädtische Erschließung der Städte Bruchsal, Rastatt, Baden-Baden und Landau (Pfalz) sowie die Verlängerung der Linie S2 nach Durmersheim scheiterten allerdings am politischen Widerstand der jeweiligen Kommunalpolitiker. Der zeitweise geplante Stadtbahnbetrieb zwischen Bruchsal und Germersheim wurde zugunsten einer Integration dieser Strecke in die S-Bahn RheinNeckar aufgegeben.

Auch die linksrheinischen Gebiete konnten bisher nur unzureichend erschlossen werden. Die geringe Bevölkerungsdichte, die stärkere Ausrichtung der Verkehrsströme in Richtung Mannheim/Ludwigshafen sowie die fehlende Fahrleitung der Eisenbahnstrecken in der Südpfalz erschwerten bisher einen weiteren Ausbau des Stadtbahnnetzes.

Umbau des Hauptbahnhofsvorplatzes Karlsruhe

Auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs Karlsruhe liegt eine viergleisige Haltestelle für Straßen- und Stadtbahn. Da die Gleichstrom-Stadtbahn und die Straßenbahn mit Einrichtungswagen verkehren, liegen die Bahnsteige außen an den Gleisen. Dabei dienen die Bahnsteige der inneren Gleise auch als zusätzliche Bahnsteige für die äußeren Gleise, wenn dort Zweisystemzüge halten. In Zukunft sollen die Bahnsteighöhen rechts der haltenden Züge auf 340 mm (die Bahnsteighöhe der Straßenbahn) und links auf 550 mm angehoben werden. Dadurch wird ein stufenloser Zugang in alle modernen Züge möglich.

Auch der Wetterschutz soll im Zuge des Umbaus verbessert werden. Dabei wurde noch nicht entschieden, ob ein großes Dach oder einzelne Bahnsteigdächer gebaut werden sollen.[17]

Anbindung an den Baden-Airpark

Seit vielen Jahren wird eine Anbindung des Regionalflughafens Karlsruhe/Baden-Baden diskutiert. In den 1990er Jahren scheiterte die ursprüngliche Planung einer Strecke durch die Rastatter Innenstadt über Iffezheim und Hügelsheim am politischen Widerstand in Rastatt. Neben der weiterhin diskutierten Streckenführung ab Rastatt mit oder ohne Stadtdurchquerung schlug die Stadt Baden-Baden 2008 eine alternative Streckenführung vom Bahnhof Baden-Baden zum Baden-Airpark vor.[18] In der 2010 veröffentlichten standardisierten Bewertung erreichte diese Anbindung unter fünf Alternativen den besten Kosten-Nutzen-Wert von 1,19, eine der Trassen ab Rastatt über die Eisenbahnstrecke Rastatt–Wintersdorf den Wert 1,03.[19] Da keine Aussicht auf Landesförderung bestand, wurde das Projekt aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen zurückgestellt.[20]

Anbindung von Malsch und Muggensturm an Ettlingen

Zur besseren Anbindung von Bruchhausen, Malsch und Muggensturm an die Stadtzentren von Ettlingen und Karlsruhe war der Bau einer Verbindungsstrecke zwischen der Badischen Hauptbahn bei Bruchhausen und der Albtalbahn bei der Haltestelle Ettlingen-Erbprinz geplant. Dadurch sollte es möglich sein, Stadtbahnzüge von Rastatt über Muggensturm, Malsch, Bruchhausen, Ettlingen-Erbprinz, Rüppurr, Karlsruhe Bahnhofsvorplatz bis in die Karlsruher Innenstadt zu führen. Die in diesem Zusammenhang geplanten zusätzlichen Haltepunkte Muggensturm Badesee und Malsch Süd an der bestehenden Strecke zwischen Rastatt und Bruchhausen wurden von 2009 bis Dezember 2014 errichtet. Aufgrund der geplanten Herausnahme der Verbindungen Karlsruhe–Malsch–Rastatt aus dem Stadtbahnnetz ist eine Realisierung dieser Maßnahme in der ursprünglich geplanten Form nicht mehr möglich.

Stattdessen wird untersucht, ob eine Stadtbahnverbindung zwischen Rastatt und Ettlingen unter Nutzung der bestehenden Verbindungsstrecke Ettlingen-Erbprinz–Ettlingen West möglich ist[21]. Hierzu soll am Bahnhof Ettlingen-West ein zusätzlicher Verbindungsbogen errichtet werden, um direkte Fahrten von Bruchhausen nach Ettlingen Stadt zu ermöglichen.

Spöck–Karlsdorf-Neuthard–Bruchsal sowie Bruchsal–Hambrücken–Waghäusel

Auch eine Verlängerung der S2 über Spöck hinaus bis in die Bruchsaler Innenstadt und von dort weiter in Richtung Waghäusel wurde bis 2012 verfolgt. Eine Standardisierte Bewertung ergab jedoch für alle untersuchten Varianten kein förderwürdiges Nutzen-zu-Kosten-Verhältnis, so dass das Projekt nicht weiter verfolgt wird.[22]

Stadtbahnverbindung Karlsruhe-Mühlburg–Neureut und Hochstetten–Graben-Neudorf

Im Rahmen von Überlegungen zur Reaktivierung weiterer stillgelegter oder nur noch im Güterverkehr betriebener Strecken, wurde das Potential für eine Reaktivierung der Strecke zwischen Karlsruhe-Mühlburg und Neureut sowie ein Wiederaufbau der Strecke zwischen Hochstetten und Graben-Neudorf untersucht. Beide Strecken verfügen über ausreichend Fahrgastpotential, so dass von der Stadt Karlsruhe die Reaktivierung des südlichen Abschnitts und vom Landkreis Karlsruhe der Wiederaufbau des nördlichen Abschnitts weiteruntersucht wird[23]. Auf dem südlichen Streckenabschnitt ist ein 30-Minutentakt zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Neureut/Leopoldshafen vorgesehen.[24]

Ausschreibung einzelner Strecken ab 2019

2015 beauftragte das Verkehrsministerium Baden-Württemberg (MVI) die AVG mit dem Weiterbetrieb der Stadtbahn Karlsruhe von Dezember 2015 bis Dezember 2022.[25] Das vereinbarte Entgelt beträgt 9,62 €/Zkm auf Preisbasis von 2016.[25] Das Netz umfasste seit Dezember 2016 7,9 Millionen Zugkilometer (Zkm) pro Jahr.[25] Für die eingesetzten Fahrzeuge wurde ab Mitte 2017 ein kostenloser Internetzugang per WLAN gefordert.[25] Bei den Fahrten ins Murgtal wurde mindestens eine Toilette pro Zugverband verlangt.[25] Zum Juni 2019 wurden Teile der Linien S5 (zwischen Pforzheim und Bietigheim-Bissingen) und S9 (Bruchsal–Mühlacker) mit jährlich 0,3 Millionen Zugkilometer aus dem Stadtbahnnetz herausgelöst; sie werden seitdem – nach einer Ausschreibung – als Teil der Stuttgarter Netze bedient.[26][25] Auf der S9 verbleiben zwei Zugpaare pro Tag bei der AVG.

Im Februar 2016 vergab auch der Landkreis Karlsruhe die von ihm bestellten Fahrten für den Zeitraum bis Dezember 2022 an die AVG.[27] Dies sind zusätzliche Fahrten auf den Linien im Landkreis sowie die nicht vom Land ausgeschriebenen Linien S1/S11 und S2.[27] Für 108 Mio. Euro fährt die AVG in den sieben Jahren 3,5 Millionen Zugkilometer pro Jahr.[27]

Die Liniengenehmigungen nach Personenbeförderungsgesetz für die Straßenbahnanteile in Karlsruhe laufen noch bis 2025.[27]

Umstrukturierung des Netzes ab 2022

2017 vereinbarten das Land Baden-Württemberg und die AVG eine Umstrukturierung des Stadtbahnnetzes. Hintergrund waren einerseits wettbewerbsrechtliche Vorgaben, die eine Direktvergabe der Stadtbahnleistungen an die AVG ohne vorherige Ausschreibung nur unter bestimmten Voraussetzungen erlauben und andererseits der Wunsch des Landes, langlaufende Stadtbahnverbindungen durch komfortablere, schnellere, größere und kostengünstigere reine Eisenbahnfahrzeuge zu ersetzen. Hierzu wurde das Stadtbahnnetz umgestaltet und in zwei Teilnetze aufgespalten.

- Das Vergabenetz 7a umfasst die Verkehrsleistungen mit Zweisystemwagen. Es umfasst die Linien S4 (außer Eilzüge und Sprinter), S5 (nur Wörth–Pforzheim), S51, S52, S6, S7 (nur Karlsruhe–Baden-Baden) und S8 (nur Karlsruhe–Forbach). Vergabenetz 7a ab 2022 wurde 2019 direkt an die AVG vergeben.[28]

- Zum Vergabenetz 7b gehören die Leistungen mit reinen Eisenbahnfahrzeugen: Die Eilzüge der Linie S4 zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Heilbronn Hauptbahnhof, eine neu zu schaffende stündliche Verbindung Karlsruhe–Rastatt–Achern(–Kehl) (bisher S71), eine stündliche Eilzugverbindung Karlsruhe–Rastatt–Freudenstadt (bisher S81), weitere Züge zwischen Karlsruhe, Rastatt und Forbach sowie zwischen Freudenstadt und Herrenberg (bisher S8 und S81). Die Leistungen wurden im Dezember 2017 vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg ausgeschrieben;[29] dabei durfte sich die AVG aus wettbewerbsrechtlichen Gründen (EU-Verordnung Nr. 1370/2007) nicht beteiligen.[30][31] Im September 2019 wurde die Vergabeentscheidung zugunsten der DB Regio bekannt gegeben.[32]

Die Heilbronner Linien S41 und S42 gehören dem Vergabenetz 7c an und sind von den Änderungen nicht betroffen. Die Linien S1, S11 und S2 sind von den Änderungen ebenfalls nicht betroffen, da die Leistungen auf diesen Linien ausschließlich von kommunaler Seite finanziert werden.

Durch die Umstrukturierung entfällt ca. ein Viertel der bisher mit Zweisystemstadtbahnwagen erbrachten Leistungen zugunsten von Fahrten mit reinen Eisenbahnfahrzeugen. Die Karlsruher Innenstadt wird zukünftig von den Fahrten im Vergabenetz 7b nicht mehr angefahren werden können.

Neue Fahrzeuge ab 2025

Zusammen mit den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK), der Saarbahn, der Schiene Oberösterreich, dem Land Salzburg und der Zweckverband Regionalstadtbahn Neckar-Alb schrieb die AVG im Jahr 2020 unter dem Projektnamen VDV-Tram-Train die Entwicklung und Anschaffung neuer Stadtbahntriebwagen aus. Durch diese Kooperation sollen Kosten in der Entwicklung und Zulassung gespart werden. Von den insgesamt 246 geplanten Einheiten sollen AVG und VBK zusammen 148 übernehmen. Es besteht eine Option über weitere 258 Fahrzeuge, davon 125 für VBK und AVG. Die AVG beschafft Zweisystemwagen, die VBK dagegen reine Gleichstromeinheiten.[33]

Stadler Rail gewann die Ausschreibung im Jahr 2021 mit dem Fahrzeugtyp Citylink. AVG und VBK besitzen mit dem NET 2012 bereits Fahrzeuge dieses Typs. Die Neufahrzeuge der AVG sollen ab 2025, die der VBK ab 2026 geliefert werden.[34]

Das Außen- und Innendesign der neuen Fahrzeuge stammt von der Tricon AG.[35]

Literatur

- Dieter Ludwig, Georg Drechsler: Mit der Stadtbahn auf Bundesbahnstrecken. Artikel aus: ETR Eisenbahntechnische Rundschau Jg.: 40, Nr.8, 1991 Fraunhofer IRB, ISSN 0013-2845.

- Klaus Bindewald: Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft. Weltweit vorbildliches Nahverkehrssystem. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2007, ISBN 978-3-89735-475-3.

- Dieter Höltge: Straßen- und Stadtbahnen in Deutschland. Band 6: Baden. EK-Verlag, Freiburg (Breisgau) 1999, ISBN 3-88255-337-5.

- Klaus Bindewald: Die Albtalbahn: Geschichte mit Zukunft. Von der Schmalspurbahn zur modernen Stadtbahn. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 1998, ISBN 3-929366-79-7.

Weblinks

Einzelnachweise

- KVV Verbundbericht 2019, abgerufen am 6. Dezember 2020

- Geschäftsbericht 2012 der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH. avg.info, Januar 2013, archiviert vom Original am 14. März 2014; abgerufen am 14. März 2014.

- https://bnn.de/karlsruhe/karlsruhe-stadt/karlsruher-stadtbahntunnel-kurz-vor-eroeffnung-letzte-arbeiten-werden-erledigt

- Stadtwerke Karlsruhe –Verkehrsbetriebe (Hrsg.): Verkehrsbetriebe Karlsruhe und Geyer, Wolfram-Christian: 100 Jahre Straßenbahn Karlsruhe. 1877–1977. Karlsruhe 1977. S. 53.

- Triumphzug für die Stadtbahn. stadtbahn-hn.de, 23. Juli 2001, abgerufen am 27. Februar 2014.

- Stadtbahneröffnung Bad Wildbad. umverka.de, 1. März 2006, abgerufen am 27. Februar 2014.

- S4-Linie nach Bühl/Achern. ka-news.de, 8. April 2005, abgerufen am 27. Februar 2014.

- Wiedereröffnung Eutingen im Gäu – Freudenstadt. bahninfo.de, 1. Dezember 2006, abgerufen am 27. Februar 2014.

- Stadtbahn Germersheim-Wörth nimmt den Betrieb auf. ka-news.de, 12. Dezember 2010, abgerufen am 27. Februar 2014.

- Volker Schmitt: Kreis Germersheim: Fahrplan ändert sich am Sonntag In: Die Rheinpfalz, Ausgabe Germersheimer Rundschau, 13. Dezember 2019.

- Splett eröffnet Stadtbahn Heilbronn-Nord. Land Baden-Württemberg, 14. Dezember 2013, abgerufen am 27. Februar 2014.

- Andreas Müller: 30 neue Stadtbahnwagen geordert: Innovation und Komfort. In: Karlsruher Verkehrsverbund (Hrsg.): KVV Magazin. Nr. 61. Karlsruher Verkehrsverbund, Dezember 2009, OCLC 1183390307, ZDB-ID 1234543-X, S. 8.

- Zusatzzug im Schülerverkehr nach Bruchsal. In: Amtsblatt Bretten. 18. Februar 2010, abgerufen am 20. Juni 2020.

- Informationen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs in und um Karlsruhe. kvv.de, archiviert vom Original am 28. Juni 2012; abgerufen am 29. Dezember 2013.

- „Bahnhof ist barrierefrei“, Badische Neueste Nachrichten vom 11. November 2016, abgerufen am 18. Januar 2018 (Memento vom 18. Januar 2019 im Internet Archive)

- Programm der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH zur Gestaltung von Bahnanlagen und Fahrzeugen zur Erreichung möglichst weitreichender Berrierefreiheit gemäß § 2 Abs. (3) EBO. bmas.de, Dezember 2008, abgerufen am 29. Dezember 2013.

- Ideen- und Realisierungswettbewerb Bahnhofplatz Karlsruhe. Stadt Karlsruhe, abgerufen am 7. April 2011.

- Spekulationen um Stadtbahn. ka-news.de, 28. September 2008, abgerufen am 16. September 2009.

- Schienenanbindung Baden-Airpark. ka-news.de, 25. September 2010, abgerufen am 17. Dezember 2010.

- Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg: Feststellungsentwurf: Direktanbindung Baden-Airpark an A 5, Unterlage 1 (Erläuterungsbericht), S. 16 (PDF; 2,1 MB (Memento vom 10. Januar 2019 im Internet Archive)).

- Beschlussvorlage zur Sitzung des Kreistages des Landkreises Karlsruhe vom 16.7.2020 TOP 6. (PDF; 300 KiB) Landkreis Karlsruhe, 17. Juli 2020, abgerufen am 13. Dezember 2021.

- Wie geht es mit der Weiterführung der Stadtbahnlinie S2 weiter? (Memento vom 23. Juli 2012 im Internet Archive)

- Beschlussvorlage zur Sitzung des Kreistages des Landkreises Karlsruhe vom 16.7.2020 TOP 7. (PDF; 300 KiB) Landkreis Karlsruhe, 17. Juli 2020, abgerufen am 13. Dezember 2021.

- Protokoll der Sitzung des Karlsruher Gemeinderats vom 7./8.12.2021. (PDF; 271 KiB) Stadt Karlsruhe, 8. Dezember 2021, abgerufen am 13. Dezember 2021.

- AVG soll Zuschlag für „Stadtbahn Karlsruhe“ (Netz 7 a/b) bekommen. Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg, 9. Dezember 2015, abgerufen am 30. Januar 2017.

- Bernd Klingel: Ausschreibung Stuttgarter Netze: Geplantes Fahrplanangebot. (PDF; 762 KiB) NVBW, 2. Juli 2014, archiviert vom Original am 17. Januar 2016; abgerufen am 17. November 2014.

- Deutschland-Karlsruhe: Öffentlicher Schienentransport/öffentliche Schienenbeförderung: 2016/S 055-092322: Bekanntmachung vergebener Aufträge: Dienstleistungen. 18. März 2016, abgerufen am 30. Januar 2017.

- Landkreis Karlsruhe (Hrsg.): Fortschreibung des Verkehrsvertrages ab Dezember 2022 mit der AVG. November 2019 (landkreis-karlsruhe.de [PDF; abgerufen am 9. Februar 2022]).

- Auftragsbekanntmachung Dienstleistungen, Ministerium für Verkehr, Baden-Württemberg – 23. Dezember 2017

- Bahnverkehr durch Karlsruhe weiterhin umsteigefrei möglich, Pressemitteilung Landesregierung Baden-Württemberg – 24. Juli 2017

- Hintergrunderläuterungen zum Eckpunktepapier, Landesregierung Baden-Württemberg – 24. Juli 2017

- Karlsruher Netze: DB Regio soll Zuschlag für Verkehrsleistungen erhalten. Verkehrsministerium von The Länd, 27. September 2019

- Tram-Train für alle. Albtal-Verkehrs-Gesellschaft, 8. Juni 2020, abgerufen am 23. Februar 2021.

- ÖPNV-Kooperation vergibt vier Milliarden Tram-Train-Auftrag an Stadler. Karlsruher Verkehrsverbund, 17. Januar 2022, abgerufen am 17. Januar 2022.

- Fahrezeugdesign | TRICON AG. Tricon AG, 2019, abgerufen am 23. Februar 2021 (englisch).