Stadtbahn Köln

Die Stadtbahn Köln ist das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in Köln. Sie besteht aus zwölf Linien und verfügt über ein Streckennetz von 198,6 Kilometern, davon verlaufen etwa 28 Kilometer in Tunneln und weitere 5 Kilometer als Hochbahn. Zudem ist die Kölner Stadtbahn über die Eisenbahnstrecken der HGK mit der Bonner Stadtbahn verknüpft. Betreiber der Stadtbahn in Köln sind die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB). Auf den Linien 16 und 18 sind auch Fahrzeuge der SWB Bus und Bahn eingesetzt. Die Züge verkehren regulär in Doppeltraktion. Auf dem gesamten Netz gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS).

Geschichte

Kölner Straßenbahn

Im Jahr 1877 nahmen die ersten Kölner Pferdebahnen den Betrieb auf. Diese Pferdebahn war ein privates Unternehmen, das überwiegend den Verkehr zwischen Köln und den noch nicht eingemeindeten Vororten betrieb. Die erste rein innerstädtische Linie, die „Rundbahn“ wurde erst 1879 von einer zweiten Gesellschaft gebaut (Fusion 1882). Die notwendigen Erweiterungen in die schnell wachsenden Vororte wurden nach Meinung der Stadt Köln allzu langsam vorgenommen und die Investition in die Elektrifizierung wollte das Pferdebahnunternehmen nicht riskieren. Daher übernahm die Stadt zum 1. Januar 1900 die Pferdebahngesellschaft und leitete schnellstmöglich die Elektrifizierung des Netzes ein. Gleichzeitig wurden zahlreiche Streckenäste in die Kölner Stadtteile errichtet. In den engen Straßen der dicht bebauten Innenstadt existierte ein engmaschiges Netz.

Zwischen 1904 und 1912 wurden zudem noch besondere Vorortbahnstrecken in die weiter entfernten Vororte errichtet. Diese verkehrten im dicht bebauten Bereich auf den Gleisen der Straßenbahn und weiter draußen überwiegend auf eigenem Bahnkörper mit vollbahnähnlichem Charakter. Die Vorortbahnen unterschieden sich von den Straßenbahnen bis in die 1960er Jahre durch eigene, meist größere Fahrzeuge und die Linienbezeichnung mit Buchstaben, während die Stadtlinien Nummern hatten.

Bereits 1902 gab es in Köln Überlegungen zum Bau einer Untergrundbahn im ehemaligen Wallgraben um die Kölner Neustadt.[2] 1910–12 griff man das Thema durch weitere Überlegungen und Planungen zum Bau einer U-Bahn im Stadtgebiet wieder auf. Doch folgten aufgrund des Ersten Weltkriegs und seinen Nachwirkungen bzw. der Weltwirtschaftskrise aus diesen Plänen keinerlei Konsequenzen.

Nach der Eingemeindung der Stadt Mülheim am Rhein nach Köln 1914 sollte es noch bis zum Jahr 1933 dauern, bis auch die dortigen Straßenbahnen, die Mülheimer Kleinbahnen, ein Teil der Kölner Straßenbahnen wurden.

Ausbau zur Stadtbahn

Das dichte Straßenbahnnetz, das es in der Vorkriegszeit in der Kölner Innenstadt gegeben hatte, wurde nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg nur teilweise wieder aufgebaut. So wurde der Hauptbahnhof, dessen Verlegung an die Aachener Straße, den Hansaring oder ins rechtsrheinische Köln wiederholt diskutiert wurde, zunächst nur durch eine Stichstrecke mit den die Innenstadt umgebenden Ringstraßen verbunden. Ein direkter Anschluss des Bahnhofs an die zentralen innenstädtischen Plätze, Neumarkt und Heumarkt, fehlte indes. Dies lag zum Teil an den Ausbauplänen Kölns zu einer autogerechten Stadt, in diesem Zusammenhang wurden alte Schienenwege (etwa die Nord-Süd-Durchquerung der Innenstadt) durch Buslinien ersetzt; zum Teil hatte das Vorkriegsnetz aber auch durch viele sehr enge Straßen geführt, in denen die nun beabsichtigte Ertüchtigung des Straßenbahnverkehrs durch den Einsatz breiterer Züge nicht möglich war. Insbesondere das Fehlen der Nord-Süd-Verbindung und einer guten Anbindung des Hauptbahnhofes wurden in der Nachkriegszeit als Manko kritisiert. Ungeklärt war zunächst auch die Anbindung an die rechtsrheinische Stadthälfte, die vor dem Krieg über die Hohenzollern-, die Mülheimer und die Deutzer Brücke erfolgt war; nach dem Krieg wurde beschlossen, die Hohenzollernbrücke ganz dem Eisenbahnverkehr zu widmen und weiter südlich eine neue Rheinbrücke für den innerstädtischen Verkehr zu bauen; erst nach der Eröffnung der Severinsbrücke 1959 war dieses Projekt abgeschlossen, und die Straßenbahnlinien konnten neu geordnet werden.

Schon zuvor, im Jahre 1956, sah der vom Rat der Stadt Köln angenommene Generalverkehrsplan für die Kölner Straßenbahn eine Neubaustrecke vor, die in Nord-Süd-Richtung die Innenstadt in einem Tunnel unterqueren sollte. Der oberirdische Verlauf parallel zur neuen Nord-Süd-Fahrt wurde verworfen, da er an den zentralen Plätzen vorbeigeführt hätte. Der Tunnel war nicht wie in anderen Städten als U-Bahn ausgelegt, sondern als eine in den Untergrund verlegte Straßenbahn, für die der Begriff U-Straßenbahn geprägt wurde. Das bedeutete eine ähnliche Konzeption wie bei Straßenbahnstrecken an der Oberfläche, also enge Kurvenradien, kurze Abstände zwischen den Haltestellen, Verzweigungen auf der gleichen Ebene und für Straßenbahnfahrzeuge geeignete Bahnsteige. Am Ende der Tunnelstrecke sollten die Züge wieder als Straßenbahn oberirdisch verkehren, wenngleich der Ausbau auf eigenem Bahnkörper schon frühzeitig vorangetrieben wurde. Für diese Betriebsart – Tunnel in engen und hoch belasteten Straßen, sonst als Straßen- oder Überlandbahn – wurde später der Begriff Stadtbahn gewählt. Ähnliche Konzepte wurden später in zahlreichen anderen Städten Nordrhein-Westfalens erarbeitet, um Straßenbahn- und Autoverkehr zu entflechten; auch im benachbarten Ausland sind vergleichbare Modelle zu finden (Brüssel, Antwerpen).

Die Bezeichnung Stadtbahn hat sich im Sprachgebrauch der Einwohner Kölns bis heute nicht durchgesetzt, zumal daneben die Begriffe U-Bahn (und zuweilen auch Straßenbahn) offiziell Verwendung finden. So sind unterirdische Haltestellen mit einem großen weißen U auf mittelblauem Grund gekennzeichnet, was an den Begriff U-Bahn denken lässt; der beispielsweise in Düsseldorf gewählte Zusatz „Stadtbahn“ fehlt. Die Kölner sprechen daher überwiegend von U-Bahn, Straßenbahn oder schlicht von der Bahn oder der KVB.

Die Anfänge des Stadtbahnbaus in Köln sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass es zur damaligen Zeit keinerlei Zusagen zur Mitfinanzierung durch Land und Bund gab; schlimmstenfalls hätte die Stadt Köln die Kosten allein aufbringen müssen. Unter diesen Voraussetzungen wurde 1963 mit dem Bau des Innenstadttunnels zwischen Magnusstraße und Dom/Hauptbahnhof begonnen[3] Am 11. Oktober 1968 konnte dieser erste Bauabschnitt in Betrieb genommen werden. Bis 1970 war mit den weiteren Ästen über Neumarkt – Poststr. – Barbarossaplatz, Poststr. – Severinstr. und Dom/Hauptbahnhof - Rampe Turiner Straße der Kern des Tunnel-Streckennetzes in der Innenstadt fertiggestellt. Dabei wurde eine spätere Fortsetzung der Tunnelstrecken baulich bereits vorgesehen. Fast alle in der Folge gebauten Tunnel sind keine neuen Strecken, sondern ersetzten bestehende oder ehemalige Straßenbahnstrecken an der Oberfläche.

Vorteilhaft für den Ausbau zur Stadtbahn waren die – überwiegend rechtsrheinischen – Vorortbahnstrecken, die bereits seit Jahrzehnten überwiegend einen eigenen Bahnkörper besaßen. Zudem waren in Köln die meisten Straßenbahnstrecken schon seit den 1950er Jahren für eine Fahrzeugbreite von 2,5 Meter ausgebaut. Straßenbahnwagen in anderen Städten hatten damals eine Breite von höchstens 2,3 Meter. Die zusätzlichen Zentimeter ermöglichten später in Köln den Einsatz der 2,65 Meter breiten Stadtbahnwagen Typ B auch auf Straßenbahnstrecken, die schrittweise auf Stadtbahnstandard ausgebaut wurden.

Bereits frühzeitig gab es in Köln auch Mischbetrieb zwischen Straßenbahn und Eisenbahn. Nachdem bereits 1898 die Vorgebirgsbahn der Köln-Bonner Eisenbahnen (KBE) über die Luxemburger Straße nach Köln gekommen war, benutzte die 1906 eröffnete Rheinuferbahn am Kölner Rheinufer von Anfang an Gleise der Kölner Straßenbahn. Die 1893 eröffnete Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn (KFBE) wurde 1914 von Meterspur auf Normalspur umgebaut und wird seit der Übernahme durch die KVB 1955 mit nach EBO zugelassenen Straßenbahnfahrzeugen betrieben. Schon gegen Mitte der 1960er Jahre war geplant, die Züge der Rheinufer- und Vorgebirgsbahn in das Stadtbahnnetz zu integrieren. Dafür mussten in der Folgezeit jedoch erst passende Fahrzeuge entwickelt werden, die sowohl den Anforderungen einer Eisenbahn als auch einer teilweise im Tunnel verkehrenden Stadtbahn entsprachen.

Wie in vielen Großstädten mit sich über die Jahrzehnte wandelnden Vorstellungen von einem angemessenen, effizienten Verkehrssystem kann es als für den Kölner Stadtbahnbau charakteristisch angesehen werden, dass die Planungen von wechselnden Anforderungen und Parametern bestimmt waren. Beispielhaft dafür ist die Länge der Bahnsteige. Während die ersten Bahnhöfe für zwei hintereinander haltende 30 m lange Straßenbahnzüge konzipiert waren, machte später das Land Nordrhein-Westfalen seine Bezuschussung von der Eignung für drei – oder teilweise auch vier – zusammengekuppelte Stadtbahnwagen Typ B abhängig. Das führte zu Bahnsteiglängen von bis zu 110 m, wobei die erheblich kürzeren oberirdischen Bahnsteige derzeit maximal eine Doppeltraktion von 58 m Länge ermöglichen. Ebenso änderten sich die Trassierungsparameter: Die Kurvenradien wurden vergrößert, höhengleiche Verzweigungen weitgehend vermieden. Die äußeren Streckenäste des Tunnelnetzes sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h ausgelegt, doch die Abstände zwischen den Haltestellen orientieren sich meist an denen der vormaligen Straßenbahnstrecken, sodass die mögliche Höchstgeschwindigkeit nicht konsequent erreicht werden kann.

Eine Zielplanung für den Endausbau des Netzes, wie z. B. bei den U-Bahnen in Berlin, München oder Nürnberg, gibt es nicht. Gebaut wurden die Strecken in der Reihenfolge, wie es verkehrlich und zur Entlastung der Straßen am günstigsten erschien. So wurde als erster Bauabschnitt nach dem Innenstadttunnel die hoch belastete Neusser Straße in nördlichen Stadtteil Nippes untertunnelt. Etwa gleichzeitig wurde die damals in Bau befindliche Trabantenstadt Chorweiler, ebenfalls im Norden Kölns, an das Netz angeschlossen.

Viele der Rampen, die vom Tunnel zur Oberfläche führen, wurden als Provisorien gebaut, um die spätere Weiterführung des Tunnels vorzubereiten. Die fehlende Zielplanung und die Unsicherheit bezüglich der langfristigen Finanzierung großer Bauvorhaben durch Land und Bund führten dazu, dass es darüber hinaus sehr wenige bauliche Vorleistungen für den Fortbau der Tunnel wie zum Beispiel im Rohbau fertiggestellte Kreuzungsbahnhöfe oder Anschlussstutzen gibt.

Der Mischbetrieb von Straßenbahn- und Stadtbahnfahrzeugen ließ zunächst zwangsläufig nur Seitenbahnsteige mit einer Bahnsteighöhe von maximal 35 cm zu. 1985 wurde mit dem Bau des ersten Streckenabschnitts begonnen, der nur noch für Hochflur-Stadtbahnwagen befahrbar war und Mittelbahnsteige mit einer Bahnsteighöhe von 90 cm aufwies.

Seit dem Sommer 2006 fahren in Köln keine klassischen Straßenbahnwagen mehr. Allerdings beschloss einige Jahre vorher der Stadtrat aus finanziellen und städtebaulichen Gründen, nicht das gesamte Netz für den Betrieb mit den hochflurigen Stadtbahnfahrzeugen umzubauen (die hohen Bahnsteige wurden von der Kölner Bürgerschaft als das Stadtbild störend kritisiert), sondern auf einigen Strecken die niedrigen Bahnsteige dauerhaft beizubehalten, wofür Niederflur-Stadtbahnwagen beschafft wurden. So entschied man sich zu Beginn der 1990er Jahre für eine Trennung des Netzes in einen hochflurigen Bereich, dessen Bahnsteige mittlerweile überwiegend auf 90 cm Höhe ausgebaut wurden, und einen niederflurigen Bereich, der eine Bahnsteighöhe von 35 cm aufweist. Ein erstes Linienbündel wurde 1994 auf Niederflurbetrieb umgestellt, ein weiteres folgte 2003. Dies führte ähnlich wie in anderen Großstädten, in denen ein Straßenbahnsystem schrittweise in ein U- oder Stadtbahnnetz umgewandelt wird (etwa in Teilen des Ruhrgebiets, aber auch in Brüssel), zu dem Kuriosum, dass an einigen Haltestellen (wie z. B. Christophstraße/Mediapark oder Bahnhof Deutz/Messe) die aus einer früheren Bauphase stammenden Rolltreppen nicht auf Bahnsteighöhe enden, sondern man dann noch wahlweise drei Stufen oder eine behindertengerechte Rampe hinab steigen muss, um auf das Bahnsteigniveau zu gelangen. Bei diesen Haltestellen war es ursprünglich beabsichtigt gewesen, sie später auf eine Bahnsteighöhe von 90 cm anzuheben.

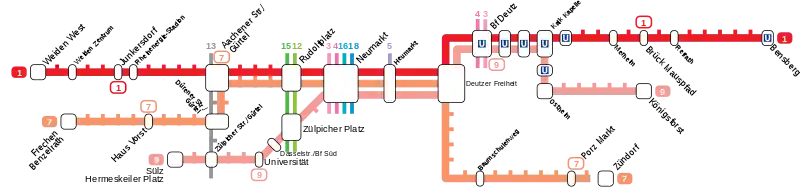

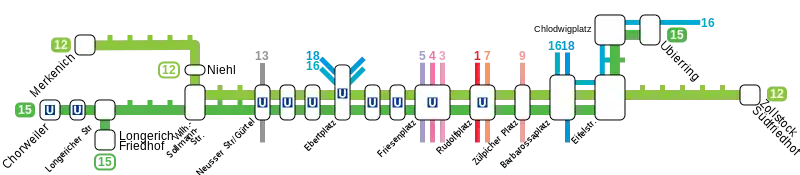

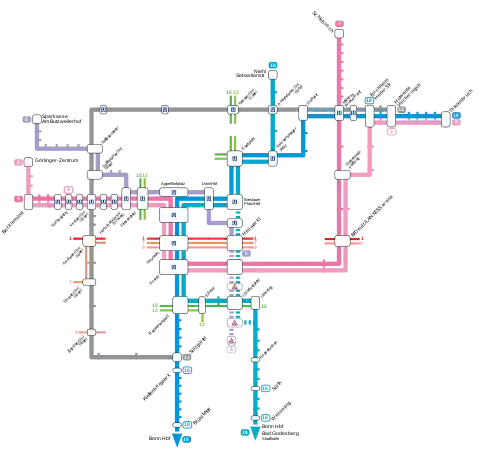

Liniennetz

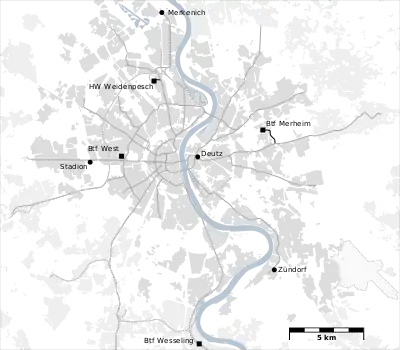

Die Streckenlänge des Liniennetzes wird von der Stadt Köln ("Zahlen, Daten, Fakten", Stand 11. Oktober 2018) mit 199 km angegeben, davon 152 km im Stadtgebiet Köln, weitere 47 km außerhalb (Bergisch Gladbach, Frechen, Rheinufer- und Vorgebirgsbahn bis Stadtgrenze Bonn).

Die heutigen Liniennummern sind größtenteils historisch bedingt; daher ist keine klare Trennung der Nummern nach Hochflur/Niederflur vorhanden, zumal auch die Nutzer beide Systeme nicht als voneinander getrennte Systeme wahrnehmen. Die unten verwendeten Farben entsprechen denen des Liniennetzplans. Fahrplan-Veröffentlichungen und Linienbezeichnungen am Fahrzeug tragen keine Farbkennung.

Tagsüber verkehren werktags alle Linien mindestens im 10-Minuten-Takt, wobei sich auf einigen Innenstadtstrecken drei, auf einem Abschnitt sogar vier Linien überlagern. Auf einzelnen Außenästen, insbesondere außerhalb der Stadtgrenzen, wird ganztägig ein 20-Minuten-Takt angeboten, vormittags werden weitere Außenäste ausgedünnt. Die Linie 18 fährt ganztägig im 5-Minuten-Takt, die Linien 1, 7, 9 und 15 werden in der Hauptverkehrszeit auf Teilstrecken verdichtet. In den Tagesrandzeiten und sonntags wird im 15-Minuten-Takt (auf Außenästen im 30-Minuten-Takt) gefahren. In den Nächten auf Samstag, Sonntag und vor Feiertagen wird auf den meisten Linien ein 30-Minuten-Takt angeboten.

| Verlauf | Länge | Fahrzeit (gesamte Strecke) | mittlere Reisegeschwindigkeit | mittlerer Haltestellenabstand | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Weiden West – Junkersdorf – Müngersdorf – Aachener Str./Gürtel – Rudolfplatz – Neumarkt – Bf Deutz – Kalk – Höhenberg – Merheim – Brück – Refrath – Bensberg Junkersdorf – Brück im Berufsverkehr 5-Minuten-Takt, vormittags 20-Minuten-Takt Brück – Bensberg | 26,5 km 19,9 km in Köln |

56 min | 28,9 km/h 27,1 km/h in Köln | 736 m 710 m in Köln |

| 3 | Görlinger-Zentrum – Mengenich – Bocklemünd – Bickendorf – Bf Ehrenfeld – Bf West – Friesenplatz – Neumarkt – Bf Deutz – Buchforst – Buchheim – Holweide – Dellbrück – Thielenbruch abends sowie sonntags ganztägig nur bis Holweide | 22,1 km | 50 min | 26,3 km/h | 717 m |

| 4 | Bocklemünd – Bickendorf – Bf Ehrenfeld – Bf West – Friesenplatz – Neumarkt – Bf Deutz – Mülheim Wiener Platz – Höhenhaus – Dünnwald – Schlebusch abends sowie sonntagmorgens erst ab Rochusplatz | 21,7 km | 48 min | 28,3 km/h | 775 m |

| 5 | Am Butzweilerhof – Neuehrenfeld – Bf West – Friesenplatz – Dom/Hbf – Rathaus – Heumarkt | 12,3 km | 27 min | 21 km/h | 735 m |

| 7 | Frechen – Marsdorf – Lindenthal – Aachener Str./Gürtel – Rudolfplatz – Neumarkt – Deutz – Poll – Westhoven – Ensen – Porz – Zündorf außer im Berufsverkehr Frechen–Braunsfeld 20-Minuten-Takt (teilweise auch Frechen – Frechen Bf), sonntags Frechen-Moltkestraße 30-Minuten-Takt | 25,8 km 22,0 km in Köln |

62 min | 22,4 km/h 26,4 km/h in Köln | 806 m 956 m in Köln |

| 9 | Sülz – Universität – Bf Süd – Neumarkt – Bf Deutz – Kalk – Vingst – Ostheim – Königsforst im Berufsverkehr an Schultagen 5-Minuten-Takt Universität – Bf Deutz | 16,0 km | 38 min | 25,9 km/h | 727 m |

| 12 | Merkenich – Niehl – Weidenpesch – Nippes – Ebertplatz – Friesenplatz – Rudolfplatz – Barbarossaplatz – Zollstock vormittags 20-Minuten-Takt Merkenich – Niehl | 17,0 km | 44 min | 22,7 km/h | 654 m |

| 13 | Sülzgürtel – Lindenthal – Aachener Str./Gürtel – Bf Ehrenfeld – Neuehrenfeld – Bilderstöckchen – Nippes – Amsterdamer Str./Gürtel – Mülheim Wiener Platz – Bf Mülheim – Buchheim – Holweide Vischeringstr. | 16,2 km | 35 min | 29,5 km/h | 736 m |

| 15 | Chorweiler – Heimersdorf – Longerich – Weidenpesch – Nippes – Ebertplatz – Friesenplatz – Rudolfplatz – Barbarossaplatz – Chlodwigplatz – Ubierring im Berufsverkehr 5-Minuten-Takt Longerich – Ubierring | 15,2 km | 38 min | 24,0 km/h | 705 m |

| 16 | Niehl Sebastianstr. – Amsterdamer Str./Gürtel – Ebertplatz – Dom/Hbf – Neumarkt – Barbarossaplatz – Chlodwigplatz – Ubierring – Bayenthal – Rodenkirchen – Sürth – Godorf – Wesseling – Hersel – Bonn Hbf – Bonn-Bad Godesberg außerhalb der HVZ ab Sürth 20-Minuten-Takt | 45,6 km 19,9 km in Köln |

88 min | 33,4 km/h 29,1 km/h in Köln | 950 m 905 m in Köln |

| 17 | Severinstr. – Chlodwigplatz – Rodenkirchen (– Sürth) mo–fr zwischen 6:45 Uhr und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr bis Sürth | 8,5 km[4] | 15 min | ||

| 18 | Thielenbruch – Dellbrück – Holweide – Buchheim – Bf Mülheim – Mülheim Wiener Platz – Zoo/Flora – Ebertplatz – Dom/Hbf – Neumarkt – Barbarossaplatz – Sülzgürtel – Klettenberg – Hürth – Brühl – Schwadorf – Bornheim – Alfter – Bonn Hbf Buchheim – Klettenberg 5-Minuten-Takt, ab Schwadorf 20-Minuten-Takt | 48,4 km 18,1 km in Köln |

90 min (a)

97 min (b) 81 min (c) 87 min (d) 42 min (e) 44 min (f) |

33,4 km/h 26,5 km/h in Köln | 1008 m 724 m in Köln |

Seit der Liniennetzvereinfachung im August 2007 gibt es planmäßig verschiedene Fahrten, die ihre Liniennummer während der Fahrt wechseln und anschließend auf anderer Linie die Fahrt fortsetzen. Dabei handelt es sich u. a. um fünf Verstärkerzüge morgens von Porz zur Universität sowie Fahrten von Ubierring nach Buchheim und zurück in den Randstunden und sonntags morgens.

Ost-West-Linien (Linien 1, 7, 9)

Das Ost-West-Linienbündel wurde 1994 im Hinblick auf die Lieferung der ersten Niederflur-Stadtbahnwagen gebildet, indem die Linie 9 westlich von Deutz Technische Hochschule ihre heutige Linienführung erhielt. Nach dem Umbau des oberirdischen Knotenpunktes am Neumarkt war die Linie 1 bereits ab 1995 vollständig mit 35 cm hohen Bahnsteigen ausgestattet, die einen stufenlosen Einstieg in die hier eingesetzten Niederflur-Stadtbahnwagen ermöglichen. Auf den übrigen Linien wurden die Haltestellen sukzessive mit Bahnsteigen nachgerüstet: Der Westast der Linie 9 wurde 1998 umgebaut, derjenige der Linie 7 im Jahr darauf. Der Ostast der Linie 7 ist seit 2005 vollständig umgebaut. Mit dem Umbau der Endhaltestelle der Linie 9 in Sülz wurde im Juni 2005 der Ausbau der Ost-West-Linien abgeschlossen.

Nach der Umstellung der Ringe-Linien auf Niederflur konnten nicht alle planmäßigen Niederflurlinien mit passenden Fahrzeugen bedient werden. Während der Auslieferung der Niederflur-Fahrzeuge der Serie K4500 von 2005 bis 2007 wurden deshalb auf einigen Verstärkern der Linie 1 und der damaligen Linie 8 vorübergehend Hochflur-Fahrzeuge eingesetzt. Seit der Lieferung aller Niederflur-Fahrzeuge der Serie K4500 werden auf allen Niederflurlinien nur noch die Niederflur-Fahrzeuge der Serien K4000 und K4500 eingesetzt, selten auch beide Serien in Doppeltraktion. Bei einem temporären Mangel an Niederflur-Fahrzeugen kann es allerdings auch zum Einsatz von Hochflur-Fahrzeugen der Serie K5000 auf der Linie 1 kommen, wie es z. B. im Jahr 2014 mehrmals der Fall war.[5]

Der gemeinsame Abschnitt Neumarkt–Heumarkt–Deutzer Brücke erreicht in Spitzenzeiten mit 30 Zügen pro Stunde und Richtung die gleiche Zugdichte, wie sie der Innenstadttunnel ganztägig aufweist und wird, wenn dieser in einigen Jahren durch die Nord-Süd-Stadtbahn entlastet wird, die am stärksten belastete Strecke im Kölner Stadtbahnnetz sein.

Ringe-Linien (Linien 12 und 15)

Die Ringe-Linien existieren in heutiger Form seit der Fahrplanumstellung am 14. Dezember 2003, als die zweite Stufe des Niederflurkonzepts realisiert wurde. Seitdem verkehrt die Linie 12 anstelle der Linien 17 und 19 über die Ringe anstatt durch den Innenstadttunnel und die Linie 15 hat mit der Linie 18 den Linienast nördlich des Ebertplatzes getauscht. Damit sind die Hochflur- und Niederflur-Netze weitgehend entflochten. Lediglich auf der Gürtelstrecke zwischen Aachener Str./Gürtel und Dürener Str./Gürtel, mit den Linien 7 und 13, und auf der südlichen Ringstrecke von Barbarossaplatz bis Ubierring mit den Linien 15 und 16 verkehren noch Hochflur- und Niederflur-Fahrzeuge im Mischverkehr. Letzterer wird bis zur Inbetriebnahme der Nord-Süd-Stadtbahn beibehalten, danach verbleibt die Linie 15 dort zwischen Eifelstraße und Ubierring als einzige Linie.

Die Umstellung der Ringe-Linien war die „kleinste“ von mehreren untersuchten Varianten zur Ausdehnung des Niederflurnetzes und bot vor allem den Vorteil, dass die wenigsten Haltestellenumbauten notwendig wurden. Wichtigstes Gegenargument war, dass die Ford-Werke als Großabnehmer von Jobtickets Wert auf eine Direktverbindung zum Hauptbahnhof legten, von der sie durch die Führung der Linie 12 über die Ringe abgeschnitten wurden.

Alle Ringe-Linien sind nunmehr vollständig mit 35-Zentimeter-Bahnsteigen ausgestattet. Der Hochbahnsteig an der Haltestelle Hansaring wurde im Herbst 2003 auf 35 Zentimeter zurückgebaut, der Hochbahnsteig an der Endhaltestelle Chorweiler wurde im August 2006 durch Aufschottern der Gleise für Niederflur-Fahrzeuge benutzbar gemacht. Entsprechend werden auf der Linie 12 seit 2003 Niederflur-Fahrzeuge eingesetzt, auf der Linie 15 seit 2006. Der Südast der Linie 12 (Eifelstraße–Zollstock) wurde von Oktober 2006 bis August 2007 mit Mittelbahnsteigen ausgestattet und war während der Bauphase außer Betrieb. Zuvor musste dort vom Straßenniveau aus eingestiegen werden. Dabei wurde die Station Kalscheurer Weg aufgegeben, da sie sich wegen der längeren Bahnsteige als überflüssig erwies.

Hochflur-Netz (Linien 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18)

Als Hochflurnetz werden die übrigen Linien (Linien 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18) des Stadtbahnnetzes zusammengefasst. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie mit klassischen Stadtbahnfahrzeugen bedient werden, deren Fahrzeugboden sich etwa einen Meter über dem Gleis befindet. Für einen stufenlosen Einstieg in diese Fahrzeuge sind entsprechend hohe Bahnsteige erforderlich. Die Außenäste des Hochflurnetzes sind mittlerweile fast vollständig mit solchen Hochbahnsteigen ausgerüstet, Ausnahmen sind die Haltestellen Reichenspergerplatz und Slabystraße auf der Riehler Straße im Norden der Stadt, fast alle Haltestellen der Gürtel-Linie 13 (die einzige Tangentiallinie) und – wegen des Mischverkehrs mit EBO-Fahrzeugen – die Überland-Stationen der Linie 16 zwischen Wesseling und der Bonner Stadtgrenze. Bis 2010 verfügte keine der an der Oberfläche befindlichen Stationen der Linie 5 nach Ossendorf über einen Hochbahnsteig.

Im Innenstadtbereich musste noch lange an nahezu allen Haltestellen von niedrigeren Bahnsteigen über Klappstufen eingestiegen werden. Ein Umbau war meist nicht möglich, da bis Dezember 2003 noch Straßenbahnfahrzeuge mit festen Stufen durch den Innenstadttunnel fuhren. Doch auch hier schreitet der Ausbau mittlerweile voran. Die am stärksten frequentierten Tunnel-Haltestellen Neumarkt und Dom/Hbf wurden 2004 und 2005 auf Hochbahnsteige umgebaut, Anfang Oktober 2006 wurden auch die beiden Stationen Appellhofplatz/Breite Straße und Poststraße auf Hochflurniveau angehoben. Die Haltestelle Breslauer Platz, die im Zuge des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn von August 2007 bis Dezember 2011 ohne Halt durchfahren wurde, weist seit ihrer Wiedereröffnung am 11. Dezember 2011 ebenfalls Hochbahnsteige auf. Noch umzubauen sind die Haltestelle Appellhofplatz/Zeughaus sowie die Bahnsteige der Linien 16 und 18 am Barbarossaplatz.

Die Haltestelle Severinstraße wurde im Zuge des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn mit provisorischen Hochflur-Bahnsteigen aus Holz versehen. Im Januar 2014 wurden die endgültigen Bahnsteige fertiggestellt.[6] Die hier verkehrenden Linien 3 und 4 wurden damit die ersten Hochflurlinien, auf denen die Klapptritte nicht mehr benötigt werden.

Ehemalige Linienführungen

| Linie | Linienführung | von | bis |

|---|---|---|---|

| 1 | Weiden Schulstr. – Junkersdorf – Müngersdorf – Braunsfeld – Rudolfplatz – Neumarkt – Heumarkt – Deutz/Messe – Kalk – Höhenberg – Merheim – Brück – Refrath – Bensberg | 16. Juni 2002 | 27. Mai 2006 |

| Junkersdorf – Müngersdorf – Braunsfeld – Rudolfplatz – Neumarkt – Heumarkt – Deutz/Messe – Kalk – Höhenberg – Merheim – Brück – Refrath – Bensberg | 2. August 1980 | 15. Juni 2002 | |

| Sülz, Hermeskeiler Platz – Universität – Zülpicher Platz – Neumarkt – Heumarkt – Deutz/Messe – Kalk – Höhenberg – Merheim – Brück – Refrath – Bensberg | 19. Oktober 1970 | 1. August 1980 | |

| Bocklemünd – Bickendorf – Venloer Str./Gürtel – Hans-Böckler-Platz – Brabanter Str. – Rudolfplatz – Neumarkt – Heumarkt – Deutz/Messe – Kalk – Höhenberg – Merheim – Brück – Refrath – Bensberg | 12. Juni 1967 | 18. Oktober 1970 | |

| 2 | eingestellt (zwischen Neumarkt und Frechen durch Linie 7 ersetzt) | 30. Mai 1999 | |

| Benzelrath – Frechen – Marsdorf – Lindenthal – Braunsfeld – Rudolfplatz – Neumarkt (– Heumarkt – Deutz – Poll – Porz – Zündorf) | 25. September 1994 | 30. Mai 1999 | |

| Benzelrath – Frechen – Marsdorf – Lindenthal – Braunsfeld – Rudolfplatz – Neumarkt (– Heumarkt – Deutz/Messe – Kalk – Vingst – Ostheim) | 2. August 1980 | 24. September 1994 | |

| Sülz, Hermeskeiler Platz – Universität – Zülpicher Platz – Neumarkt – Heumarkt – Deutz – Vingst – Ostheim | 19. Oktober 1970 | 2. August 1980 | |

| Zollstock, Südfriedhof – Barbarossaplatz – Neumarkt – Dom/Hbf. | 6. Oktober 1969 | 18. Oktober 1970 | |

| Zollstock, Südfriedhof – Barbarossaplatz – Zülpicher Platz – Mauritiuskirche – Neumarkt – Poststraße – Barbarossaplatz – Zollstock, Südfriedhof | 12. Juni 1967 | 5. Oktober 1969 | |

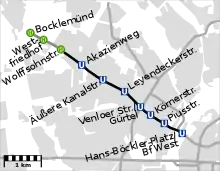

| 3 | Mengenich – Bocklemünd – Venloer Str./Gürtel – Hans-Böckler-Platz – Friesenplatz – Appellhofplatz – Neumarkt – Severinstr. – Bf. Deutz/Messe – Buchheim – Holweide – Dellbrück – Thielenbruch | 16. Juni 2002 | 26. August 2018 |

| Bocklemünd – Venloer Str./Gürtel – Hans-Böckler-Platz – Friesenplatz – Appellhofplatz – Neumarkt – Severinstr. – Bf. Deutz/Messe – Buchheim – Holweide – Dellbrück – Thielenbruch | 19. Oktober 1970 | 15. Juni 2002 | |

| während des U-Bahn-Baus in Ehrenfeld nur ab Venloer Str./Gürtel | 16. September 1989 | 30. Mai 1992 | |

| Bickendorf, Schleife am Erlenweg – Akazienweg – Venloer Str./Gürtel – Hans-Böckler-Platz – Brabanter Str. – Rudolfplatz – Neumarkt – Kleiner Griechenmarkt – Severinsbrücke – Bf. Deutz/Messe – Buchheim – Holweide – Dellbrück – Thielenbruch | 12. Juni 1967 | 18. Oktober 1970 | |

| 4 | Bickendorf, Äußere Kanalstraße – Subbelrather Straße/Gürtel – Hans-Böckler-Platz – Friesenplatz – Appellhofplatz – Neumarkt – Severinstr. – Bf. Deutz/Messe – Mülheim – Höhenhaus – Dünnwald – Schlebusch | 24. Juni 1989 | 30. Mai 1992 |

| Bocklemünd – Subbelrather Straße/Gürtel – Hans-Böckler-Platz – Friesenplatz – Appellhofplatz – Neumarkt – Severinstr. – Bf. Deutz/Messe – Mülheim – Höhenhaus – Dünnwald – Schlebusch | 24. April 1985 | 23. Juni 1989 | |

| Bocklemünd – Venloer Str./Gürtel – Hans-Böckler-Platz – Friesenplatz – Appellhofplatz – Neumarkt – Severinstr. – Bf. Deutz/Messe – Mülheim – Höhenhaus – Dünnwald – Schlebusch | 7. Januar 1975 | 23. April 1985 | |

| Bickendorf, Akazienweg – Venloer Str./Gürtel – Hans-Böckler-Platz – Friesenplatz – Appellhofplatz – Neumarkt – Severinstr. – Bf. Deutz/Messe – Mülheim – Höhenhaus – Dünnwald – Schlebusch | 19. Oktober 1970 | 6. Januar 1975 | |

| Rudolfplatz (Moltkestr.) – Neumarkt – Severinstr. – Bf. Deutz/Messe – Mülheim – Höhenhaus, Neurather Weg; | 8. April 1968 | 18. Oktober 1970 | |

| 5 | Am Butzweilerhof – Ossendorf – Neuehrenfeld – Friesenplatz – Dom/Hbf. – Rathaus | 12/2012 | 12/2013 |

| Am Butzweilerhof – Ossendorf – Neuehrenfeld – Friesenplatz – Dom/Hbf. – Ebertplatz – Reichenspergerplatz | 12/2010 | 12/2012 | |

| Ossendorf – Neuehrenfeld – Friesenplatz – Dom/Hbf. – Ebertplatz – Reichenspergerplatz | 23. Mai 1993 | 12/2010 | |

| Ossendorf – Neuehrenfeld – Friesenplatz – Dom/Hbf. – Ebertplatz – Reichenspergerplatz – Zoo/Flora – Mülheim – Höhenhaus, Neurather Weg | 9. November 1986 | 22. Mai 1993 | |

| Ossendorf – Neuehrenfeld – Friesenplatz – Dom/Hbf. – Ebertplatz – Reichenspergerplatz | 19. Oktober 1970 | 8. November 1986 | |

| Ossendorf – Neuehrenfeld – Friesenplatz – Dom/Hbf. | 11. Oktober 1968 | 18. Oktober 1970 | |

| 6 | eingestellt (ersetzt durch Verdichtung der Linie 15) | 06/2007 | |

| Longerich – Weidenpesch – Nippes – Ebertplatz („6 Nord“) | 10/2006 | 06/2007 | |

| Dom/Hbf – Neumarkt – Barbarossaplatz – Chlodwigplatz – Ubierring („6 Süd“) | 10/2006 | 06/2007 | |

| Longerich – Weidenpesch – Nippes – Ebertplatz – Friesenplatz – Rudolfplatz – Barbarossaplatz – Chlodwigplatz – Ubierring | 09/2002 | 10/2006 | |

| Longerich – Weidenpesch – Nippes – Ebertplatz – Friesenplatz – Rudolfplatz – Barbarossaplatz – Chlodwigplatz – Bayenthal – Marienburg, Südpark | 27.07.1974 | 7. September 2002 | |

| (HVZ: Fordwerke, Ölhafen –) Niehl – Weidenpesch – Nippes – Ebertplatz – Friesenplatz – Rudolfplatz – Barbarossaplatz – Chlodwigplatz – Bayenthal – Marienburg, Südpark | 19. Oktober 1970 | 26. Juli 1974 | |

| 7 | Sülz, Hermeskeiler Platz – Universität – Zülpicher Platz – Neumarkt – Heumarkt – Deutz – Poll – Porz – Zündorf | 2. August 1980 | 29. Mai 1999 |

| Junkersdorf – Müngersdorf – Melaten – Rudolfplatz – Neumarkt – Heumarkt – Deutz – Poll – Porz – Zündorf | 12. Juni 1967 | 2. August 1980 | |

| 8 | eingestellt (ersetzt durch Verdichtung der Linien 7 und 9) | 06/2007 | |

| Universität – Zülpicher Platz – Neumarkt (– Poll – Porz) / (– Bf. Deutz/Messe) | 1999 | 06/2007 | |

| eingestellt | 2. August 1980 | 1999 | |

| Müngersdorf (Stadion) – Melaten – Rudolfplatz – Neumarkt – Heumarkt – Deutz/Messe – Kalk – Höhenberg – Merheim – Brück (– Refrath) | 8. April 1968 | 2. August 1980 | |

| 9 | Chorweiler – Heimersdorf – Longerich – Nippes – Ebertplatz – Dom/Hbf – Neumarkt – Deutz – Kalk – Vingst – Ostheim – Rath-Heumar – Königsforst | 17. November 1973 | 24. September 1994 |

| Chorweiler, Stallagsweg – Heimersdorf – Longerich – Nippes – Ebertplatz – Dom/Hbf – Neumarkt – Deutz – Kalk – Vingst – Ostheim – Rath-Heumar – Königsforst | 18. Mai 1971 | 16. November 1973 | |

| Longerich – Nippes – Ebertplatz – Dom/Hbf – Neumarkt – Deutz – Kalk – Vingst – Ostheim – Rath-Heumar – Königsforst | 19. Oktober 1970 | 17. Mai 1971 | |

| Longerich – Niehl – Fordwerke, Ölhafen (nur im Berufsverkehr) | 12. Juni 1967 | 18. Oktober 1970 | |

| 10 | eingestellt (ersetzt durch Verdichtung der Linie 12) | 26. September 1994 | |

| Zollstock, Südfriedhof – Barbarossaplatz – Rudolfplatz – Friesenplatz – Ebertplatz – Nippes – Niehl – Merkenich | 31. Oktober 1987 | 26. September 1994 | |

| Klettenberg – Barbarossaplatz – Rudolfplatz – Friesenplatz – Ebertplatz – Nippes – Niehl – Fordwerke, Ölhafen | 25. August 1974 | 9. November 1986 | |

| Klettenberg – Barbarossaplatz – Rudolfplatz – Friesenplatz – Ebertplatz – Nippes – Weidenpesch – Longerich | 6. Oktober 1969 | 27. Juli 1974 | |

| 11 | eingestellt (ersetzt durch Linie 18) | 9. November 1986 | |

| Klettenberg – Barbarossaplatz – Neumarkt – Dom/Hbf – Ebertplatz – Mülheim – Höhenhaus, Neurather Weg | 27. Juli 1974 | 9. November 1986 | |

| 12 | Zollstock, Südfriedhof – Barbarossaplatz – Neumarkt – Dom/Hbf. – Ebertplatz – Nippes – Niehl – Merkenich | 18. Oktober 1970 | 12/2003 |

| 13 | Sülzgürtel – Lindenthal – Braunsfeld – Ehrenfeld – Nippes – Riehl – Mülheim – Höhenhaus, Neurather Weg | 23. Mai 1993 | 31. Mai 1997 |

| Sülzgürtel – Lindenthal – Braunsfeld – Ehrenfeld – Nippes – Riehl – Mülheim, Wiener Platz | 25. August 1974 | 22. Mai 1993 | |

| Sülzgürtel – Lindenthal – Braunsfeld – Ehrenfeld – Neuehrenfeld, Takuplatz | 23. Oktober 1972 | 25. August 1974 | |

| Sülzgürtel – Lindenthal – Braunsfeld – Ehrenfeld – Bilderstöckchen, Longericher Str. | 30. September 1963 | 22. Oktober 1972 | |

| 14 | eingestellt | 2003 | |

| KölnMesse – Deutz/Messe – Neumarkt – Dom/Hbf. (Einsatz nur an Messetagen) |

17. Januar 1984 | 27. Mai 2003 | |

| 15 | Thielenbruch – Dellbrück – Buchheim – Mülheim – Ebertplatz – Friesenplatz – Rudolfplatz – Barbarossaplatz – Chlodwigplatz – Ubierring | 25. September 1994 | 13. Dezember 2003 |

| Thielenbruch – Dellbrück – Buchheim – Mülheim – Ebertplatz – Friesenplatz – Rudolfplatz – Barbarossaplatz – Chlodwigplatz – Ubierring – Rodenkirchen – Sürth | 12. August 1978 | 24. September 1994 | |

| Ossendorf – Neuehrenfeld – Friesenplatz – Neumarkt – Severinsbrücke – Deutz – Mülheim – Höhenhaus, Neurather Weg (nur in der HVZ) |

19. Oktober 1970 | 23. Oktober 1972 | |

| Sülz, Hermeskeiler Platz – Universität – Zülpicher Platz – Friesenplatz – Dom/Hbf. | 11. Oktober 1968 | 18. Oktober 1970 | |

| 16 | Bonn-Bad Godesberg – Bonn Hbf – Wesseling – Sürth – Rodenkirchen – Ubierring – Barbarossaplatz – Rudolfplatz – Friesenplatz – Ebertplatz – Niehl, Sebastianstr. | 10/2006 | 6/2007 |

| Bonn-Bad Godesberg – Bonn Hbf – Wesseling – Sürth – Rodenkirchen – Ubierring – Barbarossaplatz – Neumarkt – Dom/Hbf – Ebertplatz – Mülheim – Buchheim, Herler Straße | 1997 | 2003 | |

| Bonn-Bad Godesberg – Bonn Hbf – Wesseling – Sürth – Rodenkirchen – Ubierring – Barbarossaplatz – Neumarkt – Dom/Hbf – Ebertplatz – Mülheim, Wiener Platz | 12. August 1978 | 31. Mai 1997 | |

| Rodenkirchen, Siegfriedstraße – Rheinufer – Ubierring – Chlodwigplatz – Barbarossaplatz – Rudolfplatz – Friesenplatz – Ebertplatz – Mülheim – Holweide – Dellbrück – Thielenbruch | 11. August 1978 | ||

| 17 | eingestellt | 10/2006 | 12/2015 |

| Ubierring – Chlodwigplatz – Barbarossaplatz – Neumarkt – Dom/Hbf – Ebertplatz – Mülheim – Buchheim, Herler Straße (nur abends und am Wochenende) |

12/2003 | 10/2006 | |

| Ubierring – Chlodwigplatz – Barbarossaplatz – Rudolfplatz – Friesenplatz – Ebertplatz – Niehl, Sebastianstraße (nur abends und am Wochenende) |

31. Mai 1997 | 12/2003 | |

| Klettenbergpark – Barbarossaplatz – Neumarkt – Dom/Hbf – Ebertplatz – Reichenspergerplatz | 9. November 1986 | 1992 | |

| 18 | Bonn Hbf – Brühl – Klettenberg – Sülzgürtel – Barbarossaplatz – Rudolfplatz – Friesenplatz – Ebertplatz – Mülheim – Buchheim – Dellbrück – Thielenbruch | 10/2006 | 6/2007 |

| Bonn Hbf – Brühl – Klettenberg – Sülzgürtel – Barbarossaplatz – Neumarkt – Dom/Hbf – Ebertplatz – Nippes – Longerich – Heimersdorf – Chorweiler | 9/1994 | 10/2003 | |

| Bonn Hbf – Brühl – Klettenberg – Sülzgürtel – Barbarossaplatz – Neumarkt – Dom/Hbf – Ebertplatz – Mülheim | 9. November 1986 | 09/1994 | |

| Bonn, Rheinuferbahnhof – Brühl – Klettenberg – Sülzgürtel – Barbarossaplatz Betrieb durch die Köln-Bonner Eisenbahnen |

12. August 1978 | 9. November 1986 | |

| 19 | eingestellt (ersetzt durch Verdichtung der Linie 18) | 5. August 2007 | |

| Klettenberg – Sülzgürtel – Barbarossaplatz – Neumarkt – Dom/Hbf („19 Süd“) | 9. Oktober 2006 | 5. August 2007 | |

| Breslauer Platz – Ebertplatz – Mülheim – Buchheim, Herler Str. („19 Nord“) | 9. Oktober 2006 | 5. August 2007 | |

| Klettenberg – Sülzgürtel – Barbarossaplatz – Neumarkt – Dom/Hbf – Ebertplatz – Mülheim – Buchheim, Herler Str. | 15. Dezember 2003 | 8. Oktober 2006 | |

| Klettenberg – Sülzgürtel – Barbarossaplatz – Rudolfplatz – Friesenplatz – Ebertplatz – Niehl, Sebastianstr. | 31. Mai 1992 | 14. Dezember 2003 | |

| Hürth-Hermülheim – Klettenberg – Sülzgürtel – Barbarossaplatz – Rudolfplatz – Friesenplatz – Ebertplatz – Niehl, Sebastianstr. | 27. September 1991 | 30. Mai 1992 | |

| Hürth-Hermülheim – Klettenberg – Sülzgürtel – Barbarossaplatz – Rudolfplatz – Friesenplatz – Ebertplatz – Nippes – Weidenpesch – Niehl | 9. November 1986 | 26. September 1991 | |

| Brühl Mitte – Brühl Ost – Berzdorf – Wesseling Querbahn, Betrieb durch die Köln-Bonner Eisenbahnen |

12. August 1978 | 31. Mai 1981 | |

| Longerich – Nippes – Ebertplatz – Friesenplatz – Rudolfplatz – Neumarkt – Deutz – Kalk – Vingst – Ostheim – Rath-Heumar – Königsforst | 5. Oktober 1964 | 19. Oktober 1970 | |

| 20 | eingestellt (ersetzt durch Linie 2) | 2. August 1980 | |

| Benzelrath – Frechen – Marsdorf – Lindenthal – Braunsfeld – Rudolfplatz – Neumarkt | 10. Oktober 1969 | 2. August 1980 | |

| Benzelrath – Frechen – Marsdorf – Lindenthal – Braunsfeld – Rudolfplatz – Neumarkt (– Heumarkt – Deutz – Poll)(nur in der HVZ) | 6. Oktober 1969 | 9. Oktober 1969 | |

| Klettenberg – Barbarossaplatz – Rudolfplatz – Friesenplatz – Ebertplatz – Nippes – Niehl – Fordwerke, Ölhafen | 10. Juni 1967 | 8. April 1968 | |

| 21 | Klettenberg – Barbarossaplatz – Rudolfplatz – Friesenplatz – Dom/Hbf. | 11. Oktober 1968 | 5. Oktober 1969 |

| Klettenberg – Barbarossaplatz – Neumarkt – Dom/Hbf. | 6. Oktober 1969 | 18. Oktober 1970 | |

| 23 | Sülzgürtel – Lindenthal – Braunsfeld – Ehrenfeld – Neuehrenfeld – Friesenplatz – Dom/Hbf. | 11. Oktober 1968 | 18. Oktober 1970 |

Betrieb

Grundsätzlich verkehren alle Linien innerhalb des Kölner Stadtgebietes montags bis samstags von ca. 5/6 Uhr (samstags ab ca. 9 Uhr) bis ca. 20 Uhr im 10-Minuten-Takt, wobei die Linien 1, 9 und 15 zur Hauptverkehrszeit auf Teilstrecken auf einen 5-Minuten-Takt verdichtet werden und die Linie 18 ganztägig und auch am Sonntag doppelt so häufig fährt wie die anderen Linien. Die Außenäste der Linien 1 (Brück – Bensberg), 7 (Aachener Straße/Gürtel bzw. Frechen Bahnhof – Frechen-Benzelrath), 12 (Niehl – Merkenich), 16 (Sürth – Bonn) und 18 (Klettenberg – Hürth / Brühl / Bonn) werden werktags teilweise nur im 20-Minuten-Takt bedient. In der Schwachverkehrszeit (nach 20 Uhr sowie sonntags) wird im 15-Minuten-Takt gefahren, spätabends im 30-Minuten-Takt.

Die Stadtbahnlinien auf Kölner Stadtgebiet verkehren montags bis donnerstags in der Regel zwischen 5/6 Uhr morgens und 1 Uhr nachts. In den Nächten vor Samstagen, Sonntagen und Feiertagen besteht auf den Stadtbahnlinien ein Nachtbetrieb im 30-Minuten-Takt, teilweise auch im 15-Minuten-Takt.

Neubauten

Der Beginn des Umbaus der Kölner Straßenbahn auf Stadtbahn-Standard lässt sich nicht auf ein einzelnes Ereignis festlegen. Seit Mitte der 1960er Jahre wurden fast kontinuierlich Tunnelstrecken und einzelne oberirdische Streckenabschnitte gebaut, wobei bei fast jedem Projekt andere Parameter zugrunde gelegt und teilweise sogar zwischen mehreren Bauabschnitten geändert wurden. Entsprechend gab es eine Vielzahl von Gesamtplänen, die selten längere Zeit Bestand hatten. Daher werden in den folgenden Zeilen die Neubauten in chronologischer Reihenfolge behandelt.

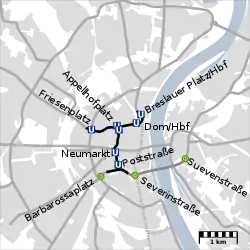

Innenstadttunnel

Der Innenstadttunnel ging zwischen 1968 und 1970 etappenweise in Betrieb. Zunächst wurde der Verkehr auf dem Abschnitt vom Dom/Hauptbahnhof über Appellhofplatz bis zu einer provisorischen Rampe vor dem Friesenplatz aufgenommen, im folgenden Jahr kam der Abschnitt Appellhofplatz–Barbarossaplatz hinzu. An der Station Appellhofplatz entstand ein unterirdisches Gleisdreieck, wobei das Gleis vom Friesenplatz zum Hauptbahnhof die anderen Gleise unterquert. Im Oktober 1970 folgten die Abschnitte Poststraße–Severinsbrücke und Dom/Hauptbahnhof–Breslauer Platz. Hinter der Haltestelle Breslauer Platz wurde eine weitere provisorische Rampe errichtet. Die ebenfalls provisorische Rampe am Barbarossaplatz ist als solche bis heute in Betrieb.

Die Innenstadttunnel wurden als U-Straßenbahnstrecke angelegt. Deshalb weisen sie einige sehr enge Kurven und zwei höhengleiche Verzweigungen am Appellhofplatz und an der Poststraße auf. Aktuell verkehren auf der Strecke drei Linien im 10-Minuten- sowie eine Linie im 5-Minuten-Takt.

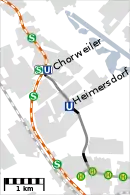

Chorweiler

Der erste von Beginn an U-Bahn-artig ausgebaute Abschnitt ist die Neubaustrecke zum Anschluss der Anfang der 1970er Jahre errichteten Trabantenstadt Chorweiler im Norden Kölns. 1971 erfolgte der Bau des ersten, 2,3 Kilometer langen Teilabschnitts: Auf separatem Bahnkörper zweigt er in Longerich von der bestehenden Straßenbahnstrecke Richtung Norden ab, unterquert die Militärringstraße und überquert die Autobahn A 1 bis zum Tunnelbahnhof Heimersdorf. Etwa 200 Meter dahinter endete die Strecke in einer provisorischen Schleife.

1973 wurde die Strecke, zum Teil in Troglage, größtenteils aber im Tunnel, um einen Kilometer bis zum Endbahnhof Chorweiler verlängert. Hier endet die Strecke in einem mit der S-Bahn-Linie S 11 gemeinsamen Tunnelbahnhof.

Bis 1994 fuhr die Linie 9 mit achtachsigen Straßenbahnwagen vom Typ Duewag GT 8 nach Chorweiler. Im Zuge der Liniennetzreform 1994 übernahm die Stadtbahnlinie 18 von Bonn kommend mit hochflurigen Stadtbahnwagen Typ B. Einige Jahre später wurde zugunsten eines höhengleichen Ein- und Ausstiegs das Bahnsteiggleis um 55 Zentimeter abgesenkt. Ende 2001 wurde beschlossen, das Niederflursystem auf die Ringstrecke und die Streckenäste nach Chorweiler, Merkenich und Zollstock auszuweiten. Um in Chorweiler höhengleiches Ein- und Aussteigen an 35 Zentimeter über Schienenoberkante hohen Bahnsteigen zu ermöglichen, wurde 2006 das Bahnsteiggleis wieder aufgeschottert. Seitdem werden auf der Linie 15, die 2003 ihre nördliche Linienführung nach Thielenbruch mit der Linie 18 tauschte, Niederflur-Fahrzeuge eingesetzt.

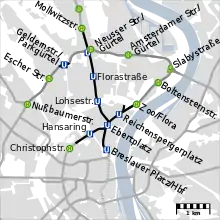

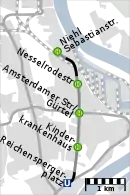

Ebertplatz, Nippes und Gürtel-Hochbahn

1974 kam es zur bislang größten Inbetriebnahme von Tunnelstrecken: Die Strecken vom Breslauer Platz und Hansaring zum Zoo und unter der Neusser Straße mit einem viergleisigen Tunnel-Bahnhof am Ebertplatz. Die Station ist für leistungsfähigen Betrieb ausgelegt. Fast sämtliche Verzweigungen sind höhenfrei ausgeführt. Die beiden Tunnelröhren vom Ebertplatz zum Hansaring verfügen über eine Querverbindung, sodass eine unterirdische Wendeschleife entsteht. Ebenso wurde am Reichenspergerplatz der Tunnelstutzen in Richtung Amsterdamer Straße für die Einrichtung einer Wendeschleife genutzt. Da die Planung der Bundesbahn zum Bau der S-Bahn-Stammstrecke weit fortgeschritten war, wurde der Abschnitt vom Ebertplatz bis hinter die Bahnunterführung am Hansaring mit einbezogen. Hier war ein Haltepunkt der S-Bahn geplant. Ebenso wurde beim Bau der nordöstlichen Anschlüsse zur Nord-Süd-Fahrt der Tunnel für die Stadtbahn gleich mitgebaut.

Neben der Vollendung der Innenstadtstrecke wurde der Bau einer Tunnelstrecke unter der Neusser Straße mit Priorität behandelt. Im Stadtteil Nippes ist die Neusser Straße eine enge Hauptverkehrs- und Einkaufsstraße und die Strecke in den linksrheinischen Kölner Norden war damals der am stärksten frequentierte Streckenabschnitt des ganzen Netzes außerhalb der Innenstadt. Um eine möglichst große Fahrzeitverkürzung aus dem Kölner Norden zu erreichen, wurden unter der Neusser Straße große Haltestellenabstände gewählt, um den Preis einer schlechteren Erschließungswirkung. Aus Kostengründen konnte der Tunnel nur bis zur Haltestelle Mollwitzstraße geführt werden. Ursprünglich war eine unterirdische Führung bis zur Wilhelm-Sollmann-Straße vorgesehen, wo sich die Strecke in zwei Äste teilt. Daher ist die jetzige Tunnelrampe als provisorische Rampe angelegt.

Die damaligen Planungen für den Straßenbau sahen eine baldige Verlängerung des Gürtels als vierspurige Straße von Bilderstöckchen bis zur Mülheimer Brücke vor. Daher wurde auch diese Strecke, überwiegend als Hochbahn, mitgebaut. Die Strecke schließt an der Nußbaumerstraße an die Gürtelstrecke an, die bis dorthin im Mittelstreifen des Gürtels verläuft, und verbindet diese mit der Mülheimer Brücke. Die Bahnstrecke Köln–Neuss wird allerdings im Tunnel unterfahren, hier besteht eine unterirdische Station (Geldernstraße/Parkgürtel) mit Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn. Auf der Zufahrt zur Brücke trifft die Gürtelstrecke auf die im Mittelstreifen der Riehler Straße ebenfalls vollständig kreuzungsfrei ausgebaute Strecke vom Reichenspergerplatz. Um den nötigen Platz zur Überwindung der Höhenunterschiede zu schaffen, kreuzen sich beide Strecken zunächst auf verschiedenen Ebenen im Bereich der Haltestelle Slabystraße, bevor sie zusammengeführt werden.

Deutz/Kalk

Im rechtsrheinischen Köln wurde der erste Stadtbahntunnel in vier Bauabschnitten von den Außenbezirken stadteinwärts in den Jahren 1976 bis 1983 eröffnet. Nachdem in Höhenberg bereits 1964 die Haltestelle Frankfurter Straße in einen Trog verlegt worden war, wurde daran die Rampe zum ersten Tunnelteilstück mit der Station Fuldaer Straße in Betrieb genommen. Der anschließende Tunnel in Kalk, Vingst und Deutz folgte in drei weiteren Bauabschnitten 1980, 1981 und 1983. An der Station Kalk Kapelle fädelt die Strecke von Königsforst kreuzungsfrei ein. Der Abzweig Deutz Fachhochschule wird seit 1994 nur noch als Betriebsstrecke genutzt, um den Betriebshof Merheim an das Hochflurnetz anzubinden. Allerdings werden bei den Aus- und Einrückfahrten von und nach Merheim häufig auch Fahrgäste über diesen Abzweig transportiert. Diese Züge sind oftmals, aber nicht immer, als E-Linie gekennzeichnet.

Zwischen den Haltestellen Deutz Technische Hochschule und Bahnhof Deutz/Messe entstand außerdem eine viergleisige unterirdische Abstellanlage. Die Haltestelle Kalk Post wurde als Zivilschutzanlage ausgelegt.[7] Unter der Haltestelle am Bahnhof Köln Messe/Deutz wurde als Vorleistung für eine damals geplante Tieferlegung der Linien 3 und 4 eine weitere Haltestellenebene im Rohbau erstellt. Da jedoch diese Tunnelstrecke auf absehbare Zeit nicht gebaut wird, wird der Rohbau als Investitionsruine im Kölner Stadtbahnnetz angesehen.

Zeitgleich mit dem Tunnelbau wurde die Deutzer Brücke als Zulaufstrecke derart verbreitert, dass die Stadtbahn eine vollständig vom Individualverkehr getrennte Trasse erhalten konnte.

Der Abzweig Richtung Porz am rechtsrheinischen Brückenkopf wurde beim Bau ebenfalls als Provisorium geplant. In einer weiteren Ausbaustufe sollte die Strecke erst hinter der Haltestelle Deutz Fachhochschule nach Süden abzweigen. Dazu wurden in den Tunnel an dieser Stelle kurze Stutzen eingebaut.

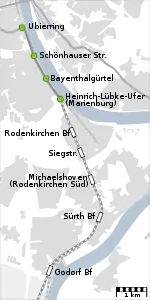

Rheinuferbahn

Seit 1978 ist die Linie 16 eine Überland-Linie: Auf Höhe der Haltestelle Marienburg (heute Heinrich-Lübke-Ufer) zweigt sie von ihrer vorherigen Strecke in den Ortskern von Rodenkirchen auf die Rheinuferbahn der Köln-Bonner Eisenbahnen (KBE) ab, die bis nach Bonn führt. Für den Stadtbahnbetrieb wurde anders als bei der später in Karlsruhe gewählten Lösung die Eisenbahnstrecke auf den Betrieb mit Stadtbahnwagen umgerüstet, anstatt Stadtbahnwagen für den freizügigen Einsatz auf Eisenbahnstrecken zu konstruieren. Allerdings konnte die schon von der KBE mit Gleichstrom betriebene Rheinuferbahn durch Spannungsumstellung (750 V statt 1200 V) und Ergänzen der induktiven Zugsicherung um magnetischen Fahrsperren sowie Umrüsten der Weichen für die schmaleren Radreifen der Stadtbahnwagen umgerüstet werden. Die Strecke wird aber weiterhin als Eisenbahnstrecke nach der EBO betrieben, wobei es auf dem Südabschnitt weiterhin auch Güterverkehr mit Eisenbahnwagen gibt. Über die Linie 16 kamen erstmals Bonner Fahrzeuge ins Kölner Netz, wobei bis 1984 in Wesseling das Fahrpersonal wechselte.

Bereits die KBE hatte 1971 einen neuen Haltepunkt Rodenkirchen Süd (heute Michaelshoven) eingeweiht, 1979 wurde zusätzlich der Haltepunkt Siegstraße in Betrieb genommen. In den 1990er Jahren wurden alle Haltestellen bis Wesseling mit Hochbahnsteigen nachgerüstet, womit dieser Streckenabschnitt nur noch mit Stadtbahnwagen befahren werden kann, da die Bahnsteige in das EBO-Lichtraumprofil ragen.

Für den Stadtbahnbetrieb wurde an der Haltestelle Sürth eine Wendeanlage errichtet. Um diese Wendeanlage mit der Inbetriebnahme des Südabschnitts der Nord-Süd-Stadtbahn im Dezember 2015 zu entlasten, wurde im Herbst 2015 die vorhandene Wendeanlage in Rodenkirchen ausgebaut. Seit 2015 befährt die eigens geschaffene Linie 17 den Teil südlich der Einsturzstelle ab der Umsteigestation Severinstraße, einschließlich des Abzweigs zur zweiten Baustufe südlich der Haltestelle Bonner Wall, bis in den Kölner Süden.

Friesenplatz – Gutenbergstraße

Der Innenstadttunnel wurde 1985 vom Friesenplatz aus verlängert. An der Haltestelle Hans-Böckler-Platz/Bahnhof West, an der es direkte Aufzüge von den Bahnsteigen auf den Bahnsteig des DB-Bahnhofs Köln West gibt, zweigt der Tunnel höhenfrei von der Verlängerung nach Ehrenfeld ab, schwenkt unter dem Inneren Grüngürtel nach Norden und erreicht an der Haltestelle Gutenbergstraße wieder die Oberfläche. Fahrplanmäßig wird der Abschnitt ab der Haltestelle Hans-Böckler-Platz seit Eröffnung von der Linie 5 befahren. Jedoch wurde mit der Eröffnung des Abschnitts die Strecke der Linien 3 und 4 durch Ehrenfeld für den Bau des Tunnels unter der Venloer Straße außer Betrieb genommen. Diese Linien benutzten während der Bauphase den neuen Tunnelausgang und ab Subbelrather Straße/Gürtel eine Umleitungsstrecke, die an der Äußeren Kanalstraße wieder auf die alte Strecke nach Bocklemünd traf.

Vorgebirgsbahn

Wie acht Jahre zuvor die Rheinuferbahn, wurde 1986 auch die Vorgebirgsbahn komplett auf Stadtbahnbetrieb umgestellt. Schon seit der Umspurung und Elektrifizierung in den 1930er Jahren benutzten Straßenbahn und Vorgebirgsbahn zwischen dem Endbahnhof Barbarossaplatz und Klettenberg die gleichen Gleise. In Köln beschränkten sich die Änderungen für den Stadtbahnbetrieb zunächst auf den geänderten Fahrzeugeinsatz und die Stilllegung des KBE-Endbahnhofs am Barbarossaplatz. Umbauten waren nur an der EBO-Strecke, die an der Kölner Stadtgrenze beginnt, notwendig. Bei der Umstellung wurden gleichzeitig die Straßenbahnlinien 10 und 11 durch die Stadtbahn ersetzt, sodass die Wendeschleife Klettenberg in der Folge durch ein Wendegleis ersetzt werden konnte. In den Jahren 1990 bis 1992 wurde der Streckenabschnitt schließlich mit Hochbahnsteigen in Mittellage nachgerüstet, die ohne Gleisverschwenkungen errichtet werden konnten, da die Gleise im Verlauf der Luxemburger Straße einen sehr großen Abstand aufweisen.

Für die Jahre 2018/20 war ursprünglich der Bau eines kurzen Tunnels hinter der Wendeanlage Klettenberg als Unterfahrung der stauträchtigen Kreuzung der Luxemburger Straße mit der Militärringstraße geplant.[8]

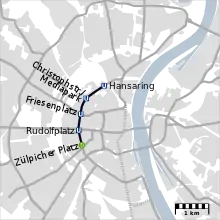

Ringe-Tunnel

Seit Oktober 1987 besteht der Tunnel unter den Ringen. Er schließt am Hansaring an den bestehenden Tunnel vom Ebertplatz an und unterquert am Rudolfplatz die an der Oberfläche verlaufende Ost-West-Strecke. Am Friesenplatz unterquert er den Innenstadttunnel, sodass sich ein Turmbahnhof ergibt. Dies ist die einzige komplett unterirdische Kreuzung in Köln, die wegen der übereinander liegenden Seitenbahnsteige etwas verwinkelt geraten ist. Am Zülpicher Platz mündet der Tunnel an eine ehemals sehr schmale Haltestelle an der Oberfläche, die direkt an einer Gleiskreuzung liegt. Diese Haltestelle wurde im Frühsommer 2006 – zulasten der zweiten Fahrspur für Kfz – etwas verbreitert. Der Umbau war notwendig, da sich aufgrund veränderter Betriebsführungen während des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn viele Umsteigevorgänge verlagerten. Somit wurde das Fassungsvermögen der Bahnsteige an das zu erwartende Fahrgastaufkommen angepasst.

Der Ringe-Tunnel ist der letzte Kölner Stadtbahntunnel, der mit niedrigen Seitenbahnsteigen gebaut wurde.

Die Haltestelle Rudolfplatz und das Zwischengeschoss sind beim Bau des Ringe-Tunnels zugleich als Schutzraum ausgebaut worden.[9]

Im August 1999 war die Haltestelle Christophstraße/Mediapark Schauplatz des schwersten Unfalls der jüngeren Kölner Stadtbahn-Geschichte, als der CitySprinter-Prototyp ungebremst auf einen stehenden Zug auffuhr.

Ehrenfeld

Der Tunnel durch Ehrenfeld wurde in zwei Etappen eröffnet: Seit 1989 ist die Strecke vom Hans-Böckler-Platz bis zur Haltestelle Venloer Straße/Gürtel freigegeben. Neben der Gürtelstrecke wird dort auch eine Verbindung zum DB-Bahnhof Köln-Ehrenfeld hergestellt. In einem zweiten Bauabschnitt wurde 1992 der Stadtbahnbetrieb bis Bocklemünd aufgenommen. In Bocklemünd (zunächst für die Linien 3 und 4 und seit 2002 noch für die Linie 4 Endhaltestelle) besteht die Möglichkeit zum Umstieg in Buslinien an einem Kombibahnsteig.

Der Ehrenfelder Tunnel unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von den bisherigen Tunneln: Erstmals ist eine Tunnelstrecke von vornherein mit Hochbahnsteigen ausgestattet worden, zudem haben die Haltestellen Mittel- statt Seitenbahnsteige. Aus den Erfahrungen mit dem Tunnel unter der Neusser Straße wurden die Haltestellenabstände gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich verkürzt, um eine bessere Erschließung zu erreichen. Als Premiere wurde auf die bislang üblichen Wandfliesen zugunsten einer aufwändigeren Gestaltung verzichtet.

Amsterdamer Straße

Ebenfalls 1992 wurde die Stadtbahnstrecke vom Reichenspergerplatz zur Niehler Sebastianstraße eröffnet. Die Strecke wurde bereits in den 1960er Jahren geplant, sodass Anfang der 1970er Jahre neben einem Tunnelabzweig am Reichenspergerplatz auch ein etwa 300 Meter langer Tunnelabschnitt unter einer Kreuzung und der HGK-Strecke zum Niehler Hafen als Vorleistung gebaut wurde. Da letzterer Tunnel zeitweilig zur Pilzzucht zweckentfremdet worden war, hatte er den Spitznamen Champignon-Tunnel erhalten.

Die übrige Strecke verläuft an der Oberfläche im Mittelstreifen der Amsterdamer Straße und ist großteils mit Rasengleis belegt. Die Bahnsteige sind als Mittelbahnsteige angelegt und wurden für Kölner Verhältnisse sehr aufwändig gestaltet, wobei insbesondere die Oberleitungsmasten Kunstwerke darstellen. Die letzten 300 Meter bis zur dreigleisigen (2 Bahnsteiggleise, 1 Abstellgleis) Endhaltestelle verlaufen neben dem Damm einer sechsspurigen Straße. Ein ca. 1½ Kilometer langer Weiterbau bis zur Strecke nach Merkenich wäre zwar räumlich möglich, ist derzeit aber nicht geplant.

Mülheim

Der im rechtsrheinischen Mülheim am 1. Juni 1997 eröffnete Mülheimer Tunnel beginnt an der Rampe der Mülheimer Brücke, unterquert mit einer Haltestelle den Wiener Platz, verläuft unter der Frankfurter Straße mit Anschluss zum DB-Bahnhof Köln-Mülheim und endet an der Oberfläche in Buchheim. Er ist der erste Stadtbahn-Tunnel in Köln, der mit einer Tunnelbohrmaschine in zwei Röhren unter bebautem Gebiet hindurch gegraben wurde. Der Vortrieb begann in Buchheim im Dezember 1992. Ein Jahr später war die Tunnelbohrmaschine wieder an ihrem Ausgangspunkt angelangt und hatte in der Zwischenzeit zwei Tunnelröhren mit einer Gesamtlänge von 2,5 Kilometern gegraben.

Die Haltestelle Wiener Platz liegt knapp unter der tiefer gelegten Platzfläche, die in die Zwischenebene der Haltestelle übergeht. Über mehrere Oberlichter fällt Tageslicht in die Haltestelle. Die Haltestelle Bahnhof Mülheim liegt deutlich tiefer. Trotzdem reicht die Decke bis kurz unter die Oberfläche, was der Anlage eine markante Gestalt gibt. Vom Stadtbahn-Bahnsteig gibt es einen durchgehenden Aufzug zu den S-Bahn-Gleisen des Bahnhofs.

Bevor diese Strecke gebaut wurde, existierte an der Oberfläche eine Straßenbahnstrecke von der Vischeringstraße zum Wiener Platz. Sie fädelte kurz hinter der Haltestelle Vischeringstraße aus der Trasse Richtung Deutz aus und überquerte kurze Zeit später die Autobahn A 3 auf einer Brücke, ehe sie auf die Bergisch Gladbacher Straße mündete. Die gesamte Strecke bis zum Wiener Platz verlief im Mittelstreifen der Straße, wo sich auch die Haltestellen befanden. Die Strecke hatte drei Haltestellen: Herler Ring, Mülheimer Ring und Montanusstraße. An der Haltestelle Mülheimer Ring befand sich eine zweigleisige Wendeschleife abseits der Straße. Die gesamte Strecke war zweigleisig. Die alte Haltestelle Wiener Platz befand sich an der Oberfläche, ca. 50 Meter nördlich der heutigen, vor der Einmündung der Bergisch Gladbacher Straße in den Clevischen Ring. An dieser Stelle gab es eine zweigleisige Wendeschleife mit Bushaltestelle. Diese ist heute mit einem Parkhaus überbaut. Im weiteren Verlaufes des Clevischen Rings gab es seit 1978 eine zweigleisige Wendeanlage für die Bahnen der Linien 16 und 18.

Bensberg

Die Linie 1 wurde 2000 an ihrem Ostende in Bergisch Gladbach-Bensberg verlängert: Mit einem Tunnel wird die Strecke unter das Zentrum von Bensberg zur neuen unterirdischen Endhaltestelle Bensberg geführt. Die an der Oberfläche vor der Tunneleinfahrt liegende frühere Endhaltestelle, die den Namen Bensberg getragen hatte, wurde in Im Hoppenkamp umbenannt.

Der 487 Meter lange Tunnel beginnt an der alten Haltestelle und führt beinahe eben weiter, während das umgebende Gelände deutlich ansteigt. 242 Meter wurden in bergmännischer Bauweise aufgefahren, das Tunnelportal und die neue Haltestelle wurden in offener Bauweise erstellt. Die neue Haltestelle Bensberg liegt 14 Meter unter der Erdoberfläche. Über der Haltestelle befinden sich zwei Parkdecks einer Tiefgarage.[10] Hinter der Haltestelle befindet sich noch ein kurzer Stutzen, der für eine eventuelle Verlängerung in Richtung Herkenrath vorgesehen ist.

Weiden

Am 16. Juni 2002 wurde der 1956 stillgelegte Streckenabschnitt am Westende der Linie 1 wiedereröffnet: Von ihrem bisherigen Endpunkt Junkersdorf wurde die Linie zur Haltestelle Schulstraße (heute Weiden Römergrab) in Weiden verlängert.

Ein besonderes Problem ergab sich beim Wiederaufbau des Streckenabschnitts, der an der früheren Zentrale des Fernsehsenders RTL vorbeiführt: Um Störungen des Sendebetriebs durch Erschütterungen zu vermeiden, mussten die Schienen auf einem aufwendigen Masse-Feder-System montiert werden.

Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wurde die Linie 1 von Schulstraße zum neu gebauten S-Bahn-Haltepunkt Weiden West abermals verlängert. An ihrem neuen Endpunkt trifft die Linie 1 rechtwinklig auf die Schnellfahrstrecke Köln–Aachen, auf der die Linien S 13 und S 19 insbesondere in Richtung Westen neue Anschlussbeziehungen schaffen. Sinn dieser Maßnahme war es, das RheinEnergieStadion aus beiden Richtungen mit der Stadtbahn erreichbar zu machen: Bisher waren bei Heimspielen des 1. FC Köln in großem Umfang Verstärkungsfahrten zwischen dem Deutzer Bahnhof, Neumarkt und dem Stadion eingesetzt worden. Durch die neue Verbindung zur S-Bahn an der Bonnstraße hoffte man, diese Bedarfsspitzen besser zu bewältigen.

Außerdem entstand an der neuen Endhaltestelle ein Park-and-ride-Platz mit 430 Stellplätzen. Insbesondere im Gegensatz zu dem an der Linie 7 gelegenen P+R-Parkhaus Haus Vorst ist die Anlage unerwartet gut ausgelastet, so dass sie mittlerweile um weitere 250 auf 680 Plätze erweitert wurde.[11]

Butzweilerhof

Die Linie 5 wurde zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2010 an ihrem nordwestlichen Ende um 1,85 Kilometer ins Gewerbegebiet Butzweilerhof verlängert. Um das Projekt möglichst schnell umsetzen zu können, wurde der Bau ohne Zuschüsse des Landes oder der Bundesrepublik von der KVB mit Unterstützung der dort ansässigen Betriebe finanziert. 5 Millionen Euro übernahmen die im Gewerbegebiet Butzweilerhof ansässigen Firmen, die restlichen 13 Millionen trug die KVB.[12]

Die Strecke überquert die Bahnstrecke Köln–Frechen[13] und ist nachfolgend auf der Südseite der Hugo-Eckener-Straße bis zur Haltestelle Alter Flughafen Butzweilerhof an der Ecke Köhlstraße trassiert. Dort zweigt die Strecke von der Hugo-Eckener-Straße ab, verläuft über die Haltestelle IKEA Am Butzweilerhof ins Zentrum von Butzweilerhof mit der Endhaltestelle Sparkasse Am Butzweilerhof.

Zwischen den Sommerferien 2010 und dem Eröffnungstermin wurde nicht nur die Verlängerungsstrecke angeschlossen, sondern auch einige Haltestellen entlang der bisherigen Strecke barrierefrei ausgebaut: Die Haltestellen Takuplatz und Ossendorf wurden aufgegeben, der Neubau der Haltestelle Lenauplatz wurde Richtung Takuplatz versetzt.[14]

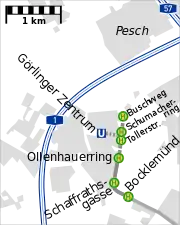

Mengenich

Für die Neubausiedlung Bocklemünd/Mengenich plante man Anfang der 1960er Jahre auch einen Straßenbahnanschluss der Trabantenstadt. Dieser sollte als Verlängerung von der alten Endstelle Bocklemünd aus südlich der Militärringstraße mit einer Überquerung der Militärringstraße mittels einer Brücke geschehen. Als weiterer Verlauf war eine Trasse über den links des Ollenhauerrings gelegenen Grünstreifen bis zum Buschweg neben der Autobahn A 1 geplant. Dort sollte die Strecke in einer Wendeschleife enden. Diese anfängliche Planung wurde zunächst zurückgestellt, später durch die Planung einer Tunnelstrecke zum Görlinger-Zentrum ersetzt und zudem durch den Ausbau der Militärringstraße so gut wie unmöglich gemacht. 2002 wurde die Linie 3 oberirdisch von Bocklemünd nördlich der Militärringstraße bis zur neuen Haltestelle Mengenich Ollenhauerring verlängert. Dies ist die erste Baustufe einer ursprünglich geplanten Verlängerung bis Bocklemünd/Mengenich, Görlinger-Zentrum. Die zweite Baustufe sollte als Tunnel erfolgen. Die 944 Meter lange Verlängerung hätte ca. 45 Mio. Euro gekostet und wurde in der Integrierten Gesamtverkehrsplanung NRW mit einem Nutzen-Kosten-Quotienten von −0,37 bewertet[15], womit keine Möglichkeit auf Landesförderung gegeben war. Stattdessen beschloss der Stadtrat 2006 eine Führung an der Oberfläche, die zwar erheblich kostengünstiger wäre, jedoch nur am Rand der Wohnbebauung entlangführt. Für die mit hoher Priorität verfolgte Verlängerung entlang der Militärringstraße wurden mehrere Varianten erarbeitet, die Haltestellen in Höhe Tollerstraße, Schumacherring oder Buschweg vorsehen und im Laufe des Jahres 2008 zur Bürgerbeteiligung vorgestellt wurden.[16]

Am 6. Februar 2018 erfolgte der symbolische erste Spatenstich auf der Baustellenfläche für die neue Endhaltestelle am Schumacherring für die Hauptarbeiten. Vorausgegangen waren ein Ratsbeschluss zum Bau im September 2009, die Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses im Dezember 2015, die Freiräumung der Trasse ab Anfang 2016 sowie Arbeiten an neuen und vorhandenen Wasserleitungen durch die Rheinenergie und dann im Herbst 2017 die europaweite Ausschreibung der Aufträge.[17]

Die Eröffnung der neuen Endhaltestelle Görlinger-Zentrum fand am 27. August 2018 statt.[18]

Die Eröffnungsfahrt zum Ollenhauerring war zugleich der erste offizielle Einsatz der neuen Stadtbahnwagen des Typs K5000.

Ausbau

Stufenloser Zugang zu Bahnsteigen und Zügen

Neben dem Großprojekt Nord-Süd-Stadtbahn hat für die Kölner Stadtbahn der stufenfreie Einstieg und der barrierefreie Zugang zu allen Bahnsteigen Vorrang. Während die Niederflurlinien bereits seit einigen Jahren an allen Stationen über passende Bahnsteige verfügten, konnte im Hochflurnetz der Umbau der Haltestellen des Innenstadtbereichs wegen des früheren Mischbetriebs von Hochflur- und Niederflurlinien erst 2003 begonnen werden. Die Haltestellen des Innenstadttunnels wurden bzw. werden schrittweise auf Hochbahnsteige umgebaut. Ende Mai 2010 wurden die Linien 3 und 4 zu den ersten vollständig umgerüsteten Hochflurlinien in Köln. Nach dem Umbau der meisten Innenstadt-Haltestellen konzentriert sich das Fehlen von Hochflur-Bahnsteigen nun noch auf die Gürtelstrecke (Linien 5 und 13) und die Linie 16. Eine stark frequentierte und bislang nicht barrierefreie Tunnelhaltestelle ist die Haltestelle Friesenplatz; hier fehlen Aufzüge, um vom Straßenniveau zu den Bahnsteigen zu gelangen. Von insgesamt 352 Haltestellen sind 323 barrierefrei.

| Linie | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Haltestellen | 37 | 31 | 29 | 17 | 33 | 24 | 27 | 23 | 23 | 50 | 8 | 50 | ||||

| … mit Hochflur-Bahnsteigen | – | 31 | 29 | 14 | – | – | – | 10 | [H 1] | – | 40 | 8 | 47 | |||

| … mit Niederflur-Bahnsteigen | 37 | – | – | 3 | [H 2] | 33 | 24 | 27 | 13 | 23 | 10 | [H 3] | – | 3 | [H 4] | |

Zur Erläuterung – gemeint sind folgende Haltestellen:

- Sülzgürtel, Escher Str., Geldernstr./Parkgürtel, Neusser Str./Gürtel, Amsterdamer Str./Gürtel, Mülheim Wiener Platz, Bf Mülheim, Buchheim Herler Str., Wichheimer Str., Holweide Vischeringstr.

- Appellhofplatz/Zeughaus, Subbelrather Str./Gürtel, Nußbaumerstr.

- Reichenspergerplatz, Barbarossaplatz, Eifelstr., Ulrepforte, Chlodwigplatz, Ubierring, Urfeld, Widdig, Uedorf, Hersel

- Slabystr., Reichenspergerplatz, Barbarossaplatz

Ausbau auf der Linie 18 zwischen Brühl und Bonn

Im Februar 2015 hat die Bezirksregierung Köln den zweigleisigen Ausbau zwischen Brühl Mitte und Brühl-Badorf genehmigt, es folgte die öffentliche Ausschreibung.[19] Der Ausbau sollte nach gut drei Jahren Bauzeit in der zweiten Jahreshälfte 2018 in Betrieb genommen werden. Zwischen Brühl-Mitte und Badorf wurde bereits ein zweites Gleis verlegt, das wegen Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des Stellwerks jedoch noch nicht genutzt werden konnte.[20][21][22] Der Ausbau ist im April 2019 fertiggestellt worden.[23]

ÖPNV-Roadmap 2018 und weitere Entwicklungen

Im Rahmen der sogenannten ÖPNV-Roadmap, die im Februar 2018 von der Stadt Köln veröffentlicht wurde,[24] sind acht große Maßnahmen für den Aus- und Neubau des Stadtbahnnetzes festgelegt:

- Ertüchtigung der Ost-West-Achse zum Betrieb mit Langzügen, d. h. insbesondere Verlängerung der Bahnsteige der Linie 1 zum Einsatz von Dreifach-Traktionen, die den steigenden Bedarf auf dieser Strecke auffangen sollen (eine Verdichtung des Fahrplantaktes ist aufgrund der bereits hohen Auslastung momentan kaum möglich); Näheres siehe unten (Ost-West-Stadtbahn)

- Verlängerung der Nord-Süd-Stadtbahn von Arnoldshöhe südlich nach Köln-Meschenich

- Stadtbahnverbindung durch eine neue Linie ausgehend vom Messekreisel in Deutz über das Neubaugebiet Mülheim-Süd nach Stammheim und Flittard; langfristig könnte diese Linie im Norden nach Leverkusen und im Süden nach Porz erweitert werden (diese Linie wäre die erste Stadtbahnlinie Kölns, die nur rechtsrheinisch fährt)

- Verlängerung der Gürtelbahn (Linie 13) bis ans Rheinufer (Bayenthalgürtel), dort Anschluss an die Linie 16

- Bahnsteigverlängerungen für die Stadtbahnlinien 4 und 13

- Verlängerung der Stadtbahnlinie 7 von der jetzigen Endhaltestelle in Zündorf bis zur Ranzeler Straße (Neubaugebiet Zündorf-Süd), danach über Langel und Niederkassel langfristig nach Bonn.

- weitere Projekte, deren Bearbeitung in Abhängigkeit zur jeweils weiteren Entwicklung steht

- weitere betriebliche Ergänzungen im Stadtbahnverkehr.

Ergänzende Pläne und Vorhaben

- Über die ÖPNV-Roadmap hinausgehend kündigten die KVB die Wiedereinführung einer Linie 8 an, die ab 2024 auf bestehenden Gleisen Porz mit Sülz (über Heumarkt – Neumarkt) verbinden und die Linien 7 und 9 entlasten soll.[25]

- Zwei neue Haltestellen der Linie 13 sollen laut einstimmigem Beschluss des Verkehrsausschusses der Stadt Köln vom 1. September 2020[26] an den Kreuzungspunkten Niehler Straße/Gürtel und Boltensternstraße/Gürtel zur besseren Anbindung der Bewohner der Stadtteile Niehl, Riehl und Nippes entstehen.[27]

- Seit 2021 zeichnet sich ab, dass der Anschluss des westlichen Stadtteils Widdersdorf über eine Verlängerung der Linie 4 am sinnvollsten erreicht werden kann; die ebenfalls diskutierte Verlängerung der Linie 1 nach Widdersdorf, die die Stadt Köln zunächst präferierte,[28] soll demnach entfallen. Auch die Möglichkeit einer späteren Verlängerung von Widdersdorf bis zum Bergheimer Stadtteil Niederaußem wird von den beteiligten Kommunen und Landkreisen geprüft.[29]

- Zu Beginn des Jahres 2022 wird gemeldet, dass die Stadt Bergisch Gladbach Interesse hege, eine zurzeit an der Kölner Stadtgrenze in Thielenbruch endende Stadtbahnlinie auf das Gladbacher Stadtgebiet zu verlängern und teilweise über das Gelände der stillgelegten Papierfabrik Zanders bis ins Zentrum Bergisch Gladbachs zu führen. So würde der 1958 mit der Abschaffung der Kölner Vorortbahnlinie Köln – Thielenbruch – Bergisch Gladbach (Linie G) gekappte Anschluss in veränderter Form wiederhergestellt.[30]

- Des Weiteren wird Anfang 2022 bestätigt, dass die Bahnsteige der Linien 4, 13 und 18 auf 60 Meter verlängert werden sollen, damit die Fahrgastkapazität durch den Einsatz längerer Züge gesteigert werden kann.[29][31]

- Die KVB gibt zudem konkrete Planungen bekannt, wonach begleitend zu den oben genannten Verlängerungen von Bahnsteigen bestimmter Linien der Wagenpark erneuert wird, etwa durch den Kauf von 132 Hochflur-Stadtbahnwagen mit einer Länge von rund 30 Metern, von denen jeweils zwei über eine Schnelltrennstelle zu einem durchgängigen Zug mit einer Länge von ca. 60 Metern verbunden werden, sowie von 34 Zwischenmodulen, mit denen 60-Meter-Züge auf 70 Meter verlängert werden können.[32]

- Verschiedene Streckenführungen zur Verlängerung der Linie 7 nach Kerpen sollen in einer Vorstudie untersucht werden.[33]

- Es gibt Planungen einer dritten Stadtbahnverbindung von Köln nach Bonn. Diese neue Linie soll bei Sürth den Rhein überqueren und über Niederkassel nach Bonn fahren. In diesem Rahmen ist auch eine Verlängerung der Linie 7 nach Köln-Langel vorgesehen.[34]

- Eine von der Linie 18 abzweigende Stichstrecke von Hürth-Hermülheim nach Hürth-Mitte (ZOB) ist von der Hürther Verwaltung beschlossen worden.[35]

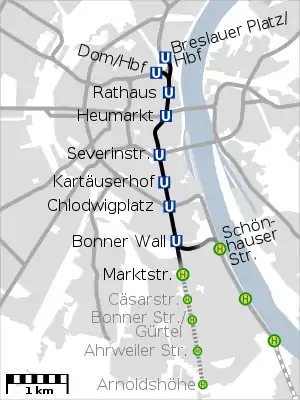

Nord-Süd-Stadtbahn

Die Nord-Süd-Stadtbahn ist das aktuelle Großprojekt, mit dem der Innenstadttunnel entlastet und die Linie 16 beschleunigt werden soll. Der erste Bauabschnitt der Nord-Süd-Stadtbahn wurde in zwei Röhren von der Marktstraße im Süden aus unter archäologisch interessanten Schichten hindurch gebohrt. Zwischen Dom und Philharmonie wurden sie mit den beiden kleineren Tunneln verbunden, die unter den Gleisanlagen des Hauptbahnhofs zum Breslauer Platz führen. Der zweite Bauabschnitt zweigt an der Haltestelle Bonner Wall vom Tunnel der Nord-Süd-Stadtbahn ab, wurde teilweise an der Oberfläche zum Rhein geführt und schließt an der Haltestelle Schönhauser Straße an die bestehende Rheinuferstrecke an. Die Linie 16 wird dadurch deutlich beschleunigt, weil der Umweg über die Ringe bis zum Barbarossaplatz nicht mehr notwendig ist, um in den Innenstadttunnel zu gelangen. Außerdem wird dadurch der Mischbetrieb von Hochflur- und Niederflur-Fahrzeugen auf den südlichen Ringen beendet.

Die Bauarbeiten für die Nord-Süd-Stadtbahn wurden im Wesentlichen in den 2000er Jahren durchgeführt und abgeschlossen. Lange wurde als mögliche Fertigstellung das Jahr 2010 genannt. Am 3. März 2009 jedoch brach für drei bis fünf Minuten Erdreich in die Baugrube des Gleiswechsels am Waidmarkt ein, zwischen den beiden geplanten U-Haltestellen Heumarkt und Severinstraße. In den entstehenden Krater stürzten um 13:58 Uhr das Historische Archiv der Stadt Köln und zwei angrenzende Gebäude, die dadurch zerstört wurden. Zwei Bewohner eines der eingestürzten Nachbarhäuser starben.[36][37]

Dieses schwere Unglück verzögerte die Fertigstellung um viele Jahre. Im Juli 2010 teilte die KVB mit, die vier Kilometer lange Strecke werde frühestens 2015 fertig sein; die Bauarbeiten könnten sich aber auch bis ins Jahr 2017 erstrecken. Die KVB nannte als Ursachen für die lange Bauzeit Ermittlungen nach dem Archiveinsturz und die Bergung von Archivmaterial.[38] Während im Februar 2012 noch von einer vollständigen Inbetriebnahme der Strecke im Jahr 2019 ausgegangen wurde, da sich die Ermittlungen noch weiter hinzogen, war seit 2015 eine Fertigstellung im Jahr 2023 erwartet worden.[39] Im Dezember 2017 gingen die Kölner Verkehrsbetriebe von einer Fertigstellung im Jahr 2025 aus.[40] Nachdem der gerichtlich bestellte Gutachter im Mai 2018 überraschend erklärte, für ihn seien die Untersuchungen zum Einsturz der U-Bahn-Baustelle und des Kölner Stadtarchivs nun abgeschlossen, erschien es möglich, dass die Bauarbeiten am Waidmarkt kurzfristig wieder aufgenommen werden könnten. Dann wäre eine Fertigstellung der durchgehenden Strecke 2022 denkbar gewesen.[41] Allerdings wurde im März 2019 bekannt, dass man nun von einer Eröffnung 2026 bis 2027 ausgeht.[42] Um die fertig gebauten Teile der Strecke bereits vorher nutzen zu können, wurde sie in Teilabschnitten in Betrieb genommen. Im Dezember 2012 wurde die Linie 5 bis zur neuen Haltestelle Rathaus verlängert und seit Dezember 2013 verkehrt sie bis zur nächstfolgenden Haltestelle Heumarkt. Da in diesem Abschnitt des Tunnels ein Gleiswechsel nicht möglich ist, wird nur das Gleis in der westlichen Tunnelröhre genutzt.

Der südliche Teilabschnitt ab Severinstraße wurde am 13. Dezember 2015 als Linie 17 in Betrieb genommen.[43] Ursprünglich war nur ein Einsatz zur Hauptverkehrszeit[44] geplant, jedoch entschied man sich dann doch für einen ganztägigen Betrieb.[45][43] Die Linie 17 führt seitdem über die vier (unterirdischen) Nord-Süd-Stadtbahn-Haltestellen Severinstraße, Kartäuserhof, Chlodwigplatz und Bonner Wall. Von Bonner Wall aus fährt die Linie 17 über die zweite Baustufe an das Rheinufer, wo sie an das bestehende Netz der Linie 16 angeschlossen wird. Dort fährt sie noch bis Rodenkirchen bzw. in der HVZ bis Sürth. Alternativ hätte die Linie 17 ab Bonner Wall auch bis zur letzten Nord-Süd-Stadtbahn-Haltestelle Marktstraße fahren können, die KVB entschied sich jedoch für die effektivere Variante bis Rodenkirchen/Sürth. Seit der Inbetriebnahme 2015 ist die Linie 17 die mit Abstand kürzeste und am wenigsten genutzte Stadtbahnlinie Kölns. Sie ist zudem die einzige Linie, die mit nur einem Waggon fährt. Nach der vollständigen Inbetriebnahme der Nord-Süd-Stadtbahn Ende der 2020er Jahre sollen planmäßig die Linien 5 und 16 auf ihr fahren. Ob es dann noch eine Linie 17 auf dieser Strecke geben wird, ist noch unklar.

Die Bauarbeiten der dritten Baustufe zwischen Marktstraße/Raderberg und Arnoldshöhe/Marienburg sollten Anfang 2016 beginnen und bis Ende 2018 fertigstellt sein. Der Planfeststellungsbeschluss erging im April 2016, wurde jedoch beklagt und der Baustart daher bis zum Zuwendungsbescheid aufgeschoben. Die Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss wurden am 14. Oktober 2017 vom Oberverwaltungsgericht Münster zurückgewiesen, und mit den für den Bau erforderlichen Baumfällungen wurde am 20. Oktober 2017 begonnen.[46] Mit den vorbereitenden Arbeiten wurde im März 2018 durch RheinEnergie begonnen, parallel begannen die Stadtentwässerungsbetriebe im Oktober 2019 mit dem Bau des Stauraumkanals.[47][48] Auf der Bonner Straße haben Anfang Januar 2022 die Bauarbeiten begonnen, um bis 2025 die Bahntrasse bis zum Bonner Verteiler zu verlängern.[29]

Die vierte Baustufe (Ausbau nach Rondorf und Meschenich) befindet sich Anfang 2022 in der konkreten Planung. Im Frühjahr 2022 soll die künftige Trassenführung festgelegt werden.[29]

Ost-West-Stadtbahn

| Ost-West-Stadtbahn (Lange Variante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schon seit den 1970er Jahren wird diskutiert, die Ost-West-Linien im Bereich der Innenstadt in einem Tunnel verlaufen zu lassen. Daher ist das Zwischengeschoss der neuen Haltestelle Heumarkt der Nord-Süd-Stadtbahn so gebaut, dass es die Ost-West-Linien aufnehmen kann. Im Zuge des Baus des Ringe-Tunnels wurde die Haltestelle Rudolfplatz so konstruiert, dass ein späterer Bau einer dritten Ebene aus architektonischer und statischer Sicht möglich ist (Turmbahnhof). Problematisch ist der Neumarkt, weil dort keine Bauvorleistung besteht. So müsste ein neuer Ost-West-Tunnel weit unterhalb des bestehenden Nord-Süd-Stadtbahntunnels gebohrt werden. Nicht weniger kompliziert dürften die Verbindungen zwischen den Bahnsteigen und den Ebenen ausfallen.

Im Februar 2006 fasste der Rat der Stadt Köln den Beschluss, die Planungen für einen Ost-West-Tunnel zu konkretisieren. Dadurch soll der Bahnverkehr beschleunigt sowie Platz für eine Neuordnung des Oberflächenverkehrs geschaffen werden, um beispielsweise den Kfz-Verkehr komplett auf die Südseite des zentralen Neumarktes verlegen zu können und dessen Insellage zu beenden. Die Aufenthaltsqualität für Fußgänger soll so in Teilen der Innenstadt verbessert werden. Für die Streckenführung der Ost-West-Stadtbahn existieren verschiedene Planungsvarianten, die sich in der Länge voneinander unterscheiden:

- kurze Variante: Westrampe Deutzer Brücke bis Hahnenstraße (einschließlich Haltestelle Neumarkt)

- mittlere Variante: Westrampe Deutzer Brücke bis Aachener Weiher (vor der Universitätsstraße) mit Abzweig zur Strecke nach Sülz zwischen Neumarkt und Zülpicher Platz

- lange Variante: Ostrampe Deutzer Brücke bis Melaten mit Abzweig zur Strecke nach Sülz unter der Universitätsstraße oder vor dem Aachener Weiher

Die Planungen für einen Ost-West-Tunnel sind seit Jahren massiver Kritik ausgesetzt, insbesondere weil die Strecken an der Oberfläche bereits einen hohen Ausbaustandard aufweisen. Neben der Partei der Grünen lehnt auch das Forum Kölner Verkehrsinitiativen, in dem u. a. die ökonomischen und ökologischen Verkehrsclubs VCD, ADFC, Pro Bahn und der Arbeitskreis Schienenverkehr im Rheinland organisiert sind, eine unterirdische Führung auf der linksrheinischen Ost-West-Achse aus städtebaulichen und finanziellen Gründen ab. Eine Streckenführung im Tunnel hätte laut den Kritikern in der Praxis kaum Vorteile für den Fahrgast. Aus Sicht vieler Verkehrsexperten wird mit diesem Projekt das überholte Ziel einer autogerechteren Stadt verfolgt. Es wird vielmehr gefordert, die Stadtbahnstrecken an der Oberfläche zu belassen und bei gleichzeitiger massiver Reduzierung der Verkehrsfläche des heutigen Kfz-Verkehrs die freiwerdenden Finanzmittel für den Ausbau anderer ÖPNV-Projekte (siehe unten) in Köln einzusetzen. Als ökonomische und ökologische Alternative zum Ost-West-Tunnel werden etwa Vorrangschaltungen für die Stadtbahn gefordert, die ermöglichen, parallel zum Kfz-Verkehr in den Stationen zu halten, wenn Querverkehr die Kreuzungen passiert, sowie etwa der Ausbau der Haltestelle Neumarkt an der Oberfläche zu einer Doppelhaltestelle mit längeren und breiteren Bahnsteigen, an denen aus Gründen der Zeitersparnis auch zwei Züge hintereinander gleichzeitig abgefertigt werden könnten. Dazu weitere Maßnahmen zur Fahrplanoptimierung mit Fahrtzeitverkürzung für die Fahrgäste. Kritisiert wird zudem, dass ein Ost-West-Tunnel die Kapazitätsengpässe auf der Strecke nicht beheben könnte.