Grosser Rat (Bern)

Der Grosse Rat (fr. Grand Conseil) ist das Kantonsparlament des Kantons Bern und damit dessen gesetzgebende Behörde. Er tritt jährlich zu vier (früher fünf) Sessionen im Berner Rathaus zusammen, welche in der Regel zehn Tage dauern. Die 160 Mitglieder des Rates «werden alle vier Jahre von den Stimmberechtigten an der Urne gewählt» (letztmals am 25. März 2018), und zwar nach dem Proporzwahlrecht.[1]

| Grosser Rat (Bern) | |

|---|---|

| Kanton Bern | Rathaus |

|

|

| Basisdaten | |

| Sitz: | Rathaus in Bern |

| Legislaturperiode: | vier Jahre |

| Erste Sitzung: | 1294 |

| Abgeordnete: | 160 |

| Aktuelle Legislaturperiode | |

| Letzte Wahl: | 25. März 2018 |

| Nächste Wahl: | 2022 |

| Vorsitz: | Hervé Gullotti (SP) |

| Insgesamt 160 Sitze | |

| Website | |

| www.gr.be.ch | |

Aufgaben

Die Amtsperiode des Grossen Rates beginnt mit dem 1. Juni des Jahres der Gesamterneuerungswahlen und dauert vier Jahre, endet also am 31. Mai.

Jährlich tritt der Grosse Rat zu vier Sessionen in Bern zusammen, die in der Regel 10 Tage dauern. Beratungen finden in Deutsch (Mundart oder Schriftdeutsch) und Französisch statt mit der Unterstützung von Simultandolmetschern. In Sitzungen von Kommissionen hingegen wird nicht gedolmetscht; hier sind die deutschsprachigen Ratsmitglieder verpflichtet, Schriftdeutsch zu sprechen. Protokolle werden grundsätzlich in der Sprache der protokollführenden Person verfasst, ein Votum aber stets in der Amtssprache wiedergegeben, in der sie abgegeben wurde.

Der Grosse Rat erlässt Gesetze und Dekrete und genehmigt internationale Verträge sowie interkantonale Verträge, soweit diese nicht in die Zuständigkeit des Regierungsrates fallen.

Er wählt den Grossratspräsidenten, den Regierungspräsidenten, den Staatsschreiber, den Präsidenten von Obergericht und Verwaltungsgericht sowie weitere Gerichtsmitglieder, sofern diese nicht der Volkswahl unterstehen.

Der Grosse Rat ist die oberste Aufsichtsbehörde über den Regierungsrat, Gerichte und Verwaltung. Des Weiteren entscheidet er über Gegenstände, die der Volksabstimmung unterliegen, entscheidet bei Zuständigkeitskonflikten zwischen den obersten kantonalen Behörden und beschliesst Amnestien und Begnadigungen.

Im Gegensatz zu anderen Kantonen gibt es im Kanton Bern kein obligatorisches Finanzreferendum ab Ausgaben einer bestimmten Höhe. Der Grosse Rat kann also frei entscheiden. Vielmehr ist es so, dass im Kanton Bern die Entscheidungsgewalt über neue Ausgaben einmaliger Art bis zur Höhe von 1 Million Franken und neue wiederkehrenden Ausgaben bis zu 200'000 Franken in den Händen des Regierungsrates liegt (Artikel 89 Kantonsverfassung).[2]

Hingegen räumt Artikel 62 ein fakultatives Finanzreferendum ein, welches jedoch erst ab einmaligen Ausgaben von über zwei Millionen Franken oder wiederkehrenden Ausgaben über 400'000 Franken ergriffen werden kann. Ein Referendum gilt im Kanton Bern als zustande gekommen, wenn die schriftliche Zustimmung von 10'000 Stimmberechtigten innerhalb von drei Monaten erfolgt ist.

Nach Artikel 57 der Kantonsverfassung können 30'000 Stimmberechtigte jederzeit eine vorgezogene Neuwahl des Grossen Rates verlangen. Über eine solche Vorlage ist innerhalb von 3 Monaten abzustimmen. Wird die Vorlage angenommen, so sind unverzüglich Neuwahlen durchzuführen.[3]

Geschichte

Ancien Régime (bis 1798)

Der unter dem Vorsitz des Schultheissen tagende bernische Grosse Rat wurde im Rahmen der Verfassungsreform von 1294 geschaffen.[4] Je vier Vertreter der vier Stadtviertel wählten als Wahlmänner (die «Sechzehner») zu Ostern je 50 Mitglieder des Grossen Rats. Die Sechzehner und die Mitglieder des Kleinen Rats gehörten dem Grossen Rat ursprünglich nicht an. Mit dem Grossen Rat schufen die gewerbetreibenden Stadtbürger ein Gegengewicht zu dem durch den städtischen Adel dominierten Kleinen Rat.[5] Jeder Gewählte hatte innert 14 Tagen das bernische Burgerrecht anzunehmen (wenn er es noch nicht besass) und eine Rüstung zu beschaffen.[6] Im 15. Jahrhundert wurde die Mitgliedschaft im Grossen Rat erstmals durch eine Satzung erschwert, indem Berner fünf Jahre, und Eidgenossen zehn Jahre in Bern ansässig sein mussten.[7] Die ursprüngliche Anzahl von 200 Mitgliedern («Rat der Zweihundert») wuchs im Spätmittelalter allmählich an, zeitenweise auf über 300 Mitglieder. Während das Rote Buch die Satzungen der Stadt enthielt, entstand mit den Burgerspunkten die Geschäftsordnung des Grossen Rates. Die Geschäfte des Grossen Rats wurden seit 1526 vom Kleinen Rat vorberaten.[8] 1529 wurde die Satzung erlassen, dass jedes Mitglied des Grossen Rates innerhalb des Stadtbanns ein eigenes Haus besitzen soll, Söhne im Haus ihrer Väter hatten innerhalb eines Jahres eigenen Hausbesitz zu erlangen.[8] Unehelich Geborene durften ab 1557 nicht mehr Einsitz im Rat nehmen.[8] Ab 1530 erhielten alle Mitglieder vier Mütt Dinkel Jahresbesoldung und zwei Batzen Sitzungsgeld.[8]

Bis 1619 wurde der Grosse Rat jährlich ergänzt, im Verlauf des 17. Jahrhunderts erfolgten die Ergänzungswahlen immer seltener, bis schliesslich 1642 beschlossen wurde, eine Wahl nur dann anzusetzen, wenn die Mitgliederzahl unter 200 gefallen sein sollte. Mehr als 300 Mitglieder durften auf keinen Fall mehr gewählt werden.[8] Die 1643 neu geschaffenen Einwohnerkategorien der Ewigen Einwohner (Habitanten) und Hintersässen konnten nicht gewählt werden. Ab 1683 waren nun auch Ledige Männer nach zurückgelegtem 29. Altersjahr wählbar.[9] Dies führte dazu, dass Heiratsstrategien im Vorfeld der Burgerbesatzung (Wahlen) eine bedeutende Rolle zu spielen begannen. Die Töchter («Barettlitöchter») der Sechzehner und Kleinen Räte, welche Nominationen aussprechen durften, waren im Vorfeld der Wahlen heiss umworben. Während die «Burger» im Mittelalter die gesamte Einwohnerschaft der Stadt bezeichnete, meinte der Begriff spätestens in der Neuzeit ausschliesslich die Mitglieder des Grossen Rats. Mit dem Ratsbeschluss vom 8. Mai 1682 erklärte sich der Grosse Rat als Souverän und entriss damit der Burgerschaft die Landesherrschaft.[10] Die Zahl der wahlfähigen Geschlechter wurde durch die Kooptation zunehmend kleiner, was spätestens im 18. Jahrhundert in den nicht regierenden, im Bürgerrecht stehenden Familien zu Missmut führte (s. Henzi-Verschwörung). 1790 wurde beschlossen, dass die Mindestzahl der im Grossen Rat vertretenen Geschlechter 76 betragen soll.[11] Die Wahlen fanden im späten 18. Jahrhundert nur noch alle zehn Jahre oder wenn die Anzahl Grossräte unter 200 gefallen war statt. Dies führte dazu, dass Resignationen (Rücktritte) älterer Ratsmitglieder erkauft wurden.[12] Ein Sitz im Grossen Rat war die Voraussetzung für die Erlangung teilweise lukrativer Amtsstellen. Mit der am 4. März 1798 erfolgten Kapitulation gegenüber Frankreich verlor der Grosse Rat vorübergehend seine Befugnisse.

Helvetik und Mediationszeit

Während der Helvetik gab es ausschliesslich den helvetischen Grossen Rat. Ein Wahlmann pro hundert Einwohner wählte in den Kirchgemeinden acht Abgeordnete für den Kanton Bern.[13]

Durch die Mediationsakte erhielt der 1803 neu geschaffene Kanton Bern wiederum einen eigenen Grossen Rat mit souveräner Gewalt. Der nun 195 Mitglieder umfassende Rat tagte allerdings nur halbjährlich, je drei Wochen.[14] Der Kanton Bern wurde in fünf Wahlbezirke eingeteilt, diese wiederum in 13 Wahlzünfte. Gewählt wurde alle zwei Jahre in einem komplizierten Wahl- und Losverfahren.[14] Wählbar waren alle Burger (Stadt und Land) ab 30 Jahren, die über Grundbesitz oder Wertschriften verfügten. Dies führte dazu, dass die Burger der Stadt Bern mit 121 Abgeordneten stark übervertreten waren. 80 Mitglieder waren bereits vor 1798 im Grossen Rat vertreten.[15]

Frauen im Grossen Rat

Im Kanton Bern stimmten die Männer dem Frauenstimm- und wahlrecht am 12. Dezember 1971 zu, kurz nach der Einführung des nationalen Frauenstimmrechts im Februar. Am 1. Juni 1974 nahmen zum ersten Mal zehn Frauen an einer Session des Berner Kantonsparlaments teil. Zwölf Jahre später wurde mit Margrit Schläppi-Brawand die erste Grossratspräsidentin vereidigt. Seit 2021 wird im Rathaus diesen historischen Veränderungen gedacht.[16]

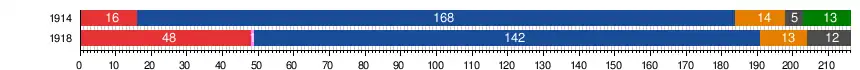

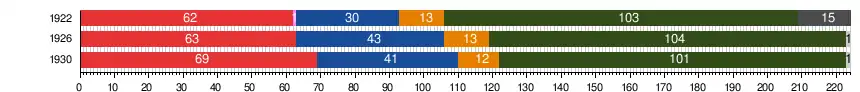

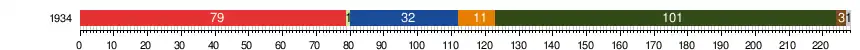

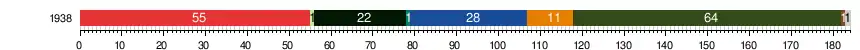

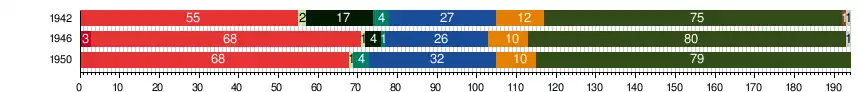

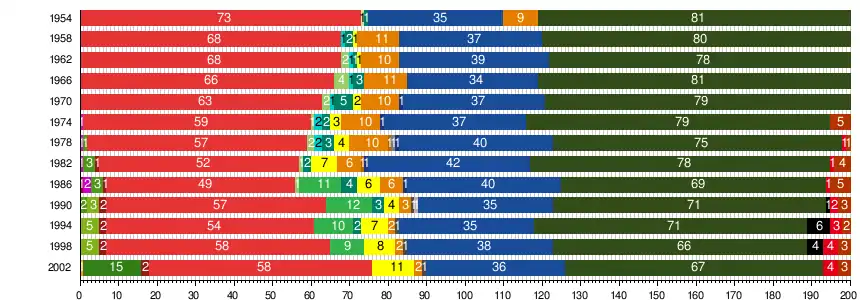

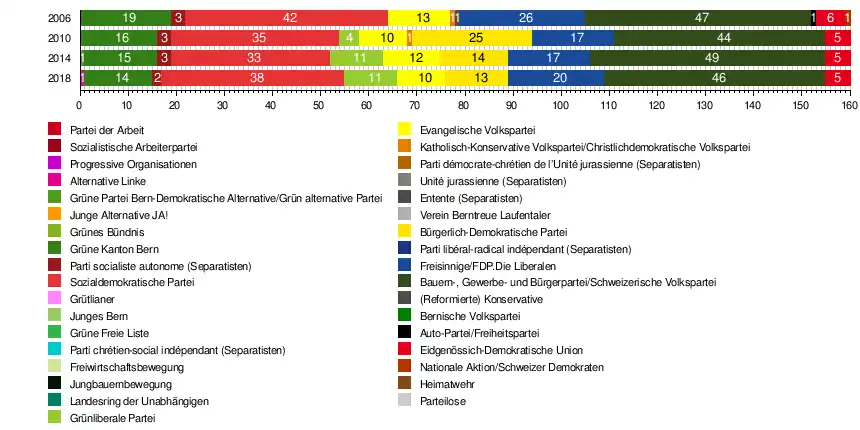

Parteien – Wahlergebnisse seit 1918

Aktuelle Zusammensetzung

Parteiengeschichte

Nach der Verfassungsänderung und Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts 1846 gelangten die Radikalen («Weisse») an die Macht mit rund 180 von 226 Sitzen, unterlagen aber bei den Grossratswahlen 1850 den neu formierten konservativen «Schwarzen» (rund 100 gegenüber 115 Sitzen). 1854 waren die Mehrheitsverhältnisse unklar und unter dem Schlagwort der «Fusion» folgte eine Periode der Annäherung und Zusammenarbeit, die letztlich jedoch in eine ungebrochene Dominanz des Freisinns mündete, auch weil dieser einheitlicher organisiert war als die Konservativen, die aus stadtbernischen Patriziern, jurassischen Katholiken und der rechtspopulistischen Bernischen Volkspartei (ab 1882) bestanden.[17]

Die allmähliche Loslösung der Arbeiterschaft von den Radikalen führte 1888 zur Gründung der Sozialdemokratischen Partei (SP). Die SP konnte sich in den industrialisierten Gebieten des Kantons rasch eine bedeutende Stellung erarbeiten. In der Mitte des 20. Jahrhunderts stellte die Sozialdemokraten jahrzentlang über ein Drittel der Grossratsmitglieder und bildeten damit eine starkes Gegengewicht zur bürgerlichen Mehrheit. Ende der 1960er-Jahre setzte allerdings ein Abwärtstrend ein; seither verliert die SP tendenziell stetig an Gewicht gegenüber anderen Links- und Mitte-Links-Parteien.

Ebenfalls vom Freisinn trennte sich 1918 sich die Bauern- und Bürgerpartei (ab 1921 Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB)), der sich auch die verbliebenen reformierten Konservativen anschlossen. Die BGB wurde ab den Wahlen 1922, die mit der Einführung des Proporzwahlrechts zusammenfielen, dauerhaft stärkste Kraft.[18] In den 1930er-Jahren spaltete sich die Jungbauernbewegung (Bauernheimatbewegung) von der BGB ab, welche eine antizyklische Finanzpolitik verlangte und dazu mit der SP zusammenarbeitete. Die Jungbauern erreichten vorübergehend rund 10 % der Stimmen und Grossratssitze, überlebten den Zweiten Weltkrieg aber nicht. Die BGB wurde 1971 Teil der nationalen Schweizerischen Volkspartei (SVP). In den 1990er-Jahren bildete sie den gemässigten «Berner Flügel» der SVP, welcher sich gegen den zunehmend rechtspopulistischen Kurs der nationalen Partei wehrte. In den 2000er-Jahre setzte sich aber schliesslich auch in der Berner SVP der rechte Flügel durch. Der gemässigte Flügel spaltete sich daraufhin 2008 unter dem Namen Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP) ab. Die BDP ging 2021 in der Partei Die Mitte auf.

Die Katholisch-Konservative Volkspartei (ab 1957 Christlichsoziale Partei, ab 1971 Christlichdemokratische Volkspartei) bestand unabhängig von der BGB fort und hatte ihren Schwerpunkt im katholisch geprägten Nordjura, wo sie in der Jurafrage den Separatismus befürwortete. Seit der Abspaltung des Kantons Jura (1979) und des Laufentals (1994) verlor die CVP ihre Bedeutung weitgehend. Nachdem sie bei ihren beiden letzten Wahlteilnahmen ohne Sitze geblieben war, fusionierte sie 2021 mit der BDP zur Partei «Die Mitte».

Bereits in der Zwischenkriegszeit wurden vereinzelt Vertreter kleinen Mitte-links-Parteien gewählt, die sich zwischen den Blöcken der Bürgerlichen und Sozialdemokraten positionierten, so der Grütlianer (einer SP-Rechtsabspaltung) oder der Freiwirtschafter um Fritz Schwarz. Der von Gottlieb Duttweiler gegründete Landesring der Unabhängigen war während der ganzen Zeit seiner Existenz (von den 1930er- bis zu den 1990er-Jahren) im Grossen Rat vertreten, mit maximal fünf Sitzen erreichte er im Kanton Bern jedoch bei Weitem nicht dieselbe Bedeutung wie etwa in Zürich oder Basel. Im politischen Spektrum ähnlich positionierte sich das Junge Bern, eine in den 1950er-Jahren gegründete Stadtberner Partei, die jeweils auch bei kantonalen (nicht aber nationalen) Wahlen antrat und auch Sitze gewann. Die Evangelische Volkspartei, konnte dagegen, obwohl bereits nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, erst in der Nachkriegszeit auf kantonaler Ebene Fuss fassen.[18]

Im französischsprachigen Kantonsteil spaltete in der Nachkriegszeit die Jurafrage beinahe alle Parteien. Ab 1970 waren daher im Grossrat diverse Listen vertreten, welche die Gründung eines Kantons Jura bzw. nachdem sich dies 1979 realisiert hatte, den Anschluss des verbliebenen Berner Juras an ebendiesen forderten. Am langlebigsten erwiesen sich dabei die separatistischen Sozialdemokraten vom Parti socialiste autonome du Sud du Jura.

Als einzige Partei der faschistischen Frontenbewegung war die Heimatwehr in den 1930er- und 1940er-Jahren mit einigen Sitzen im Berner Grossrat vertreten. Danach sollte es bis 1976 dauern, bis wieder eine Partei rechts der SVP ins Kantonsparlament einziehen konnte, nämlich die Nationale Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat (NA). Im folgenden Vierteljahrhundert stellten die kleinen Rechtsparteien – zu denen neben der NA (seit 1991 Schweizer Demokraten) auch die rechtschristliche EDU sowie die anti-ökologische Auto-Partei gehörten – jeweils mit einer Handvoll Grossratsmitglieder. Den Rechtsruck der SVP überlebte nur die EDU mit ihrer starken Basis in konservativen Freikirchen.

Während der historische Kommunismus im Kanton Bern nie eine Rolle gespielte hatte (nur gerade unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg stellte die PdA während einer Legislatur drei Grossräte), gelangten in der Folge der 68er- und 80er-Bewegung die kleinen Linksaussenparteien POCH, Sozialistische Arbeiterpartei und Demokratische Alternative (DA) in das Kantonsparlament. Aus diesen Kreisen ging 1987 das Grüne Bündnis (GB) hervor. Bedeutender war indes die Freie Liste, später Grüne Freie Liste (GFL), eine Linksabspaltung der FDP um Leni Robert, in der sich eher bürgerlich geprägte Sympathisierende der neuen sozialen Bewegungen sammelten und der sich auch das Junge Bern anschloss. Im Jahr 2006 fusionierten GB und GFL zu den Grünen Kanton Bern. Seit 2014 stellen zudem die links von den Grünen politisierenden Stadtberner Linksaussenpartei eine Grossrätin.

Die Grünliberalen, im Kanton Bern keine Abspaltung von den Grünen, sondern eine Neugründung vorher politisch nicht aktiver Personen, sind seit 2010 im Grossen Rat vertreten, seit 2014 in Fraktionsstärke mit mehr als zehn Mitgliedern.

Mitglieder

Wahlkreise

Gemäss Kantonsverfassung geschieht die Verteilung der Mandate entsprechend der Einwohnerzahl. Für den (französischsprachigen) Berner Jura gilt insbesondere, dass ihm mindestens zwölf Mandate zustehen. Weiter heisst es, dass für die französischsprachige Minderheit im Wahlkreis Biel-Seeland eine angemessene Vertretung sicherzustellen ist. Konkret geregelt wird die Wahlkreisaufteilung im Gesetz über die Politischen Rechte von 2012 (aktualisiert 2014).[23]

Der Kanton war bis zur Wahlkreisreform 2010[24] in acht Wahlbezirke unterteilt. Mit der Reform wurde die Anzahl der Wahlkreise auf neun erhöht, die Grenzen angepasst sowie einerseits die Mindestzahl von zwölf Vertretern für den Wahlbezirk Berner Jura und anderseits der garantierte Anspruch der französischsprachigen Bevölkerung im Wahlbezirk Biel-Seeland gemäss ihrem prozentualen Bevölkerungsanteil festgelegt. Die genaue Zahl an Mandaten je Wahlkreis wird durch Regierungsratsbeschluss festgelegt. Letztmals geschah dies am 15. Mai 2013, basierend auf den Bevölkerungszahlen vom 31. Dezember 2011.[25][26]

| Wahlkreis | Definition | Sitze 2009 | Sitze seit 2013 |

|---|---|---|---|

| Berner Jura | Verwaltungskreis Berner Jura | 12 | 12 |

| Biel-Seeland | Verwaltungsregion Seeland (= Verwaltungskreise Biel/Bienne und Seeland) | 25 | 26 |

| Oberaargau | Verwaltungskreis Oberaargau | 12 | 12 |

| Emmental | Verwaltungskreis Emmental | 15 | 15 |

| Mittelland-Nord | nördlicher Teil des Verwaltungskreises Bern-Mittelland | 20 | 22 |

| Bern | Einwohnergemeinde Bern | 20 | 20 |

| Mittelland-Süd | südlicher Teil des Verwaltungskreises Bern-Mittelland | 22 | 20 |

| Thun | Verwaltungskreis Thun | 17 | 17 |

| Oberland | Verwaltungsregion Oberland (=Verwaltungskreise Obersimmental-Saanen, Frutigen-Niedersimmental und Interlaken-Oberhasli) | 17 | 16 |

Wählbarkeit

Jedes Ratsmitglied ist verpflichtet, sich vereidigen zu lassen. Wer sich weigert, den Eid oder das Gelübde abzulegen, verzichtet auf sein Amt.

Dem Grossen Rat darf nicht angehören, wer gleichzeitig Mitglied im Regierungsrat oder einer kantonalen richterlichen Behörde ist; ebenso sind Angestellte der kantonalen Verwaltung und Mitarbeiter der Finanzkontrolle von einem Amt als Grossrat ausgeschlossen.

Regelung bis Mai 2014

Jedes Ratsmitglied erhält eine Jahrespauschale von 2000 Franken. Für die Teilnahme an den Sitzungen des Grossen Rates, der parlamentarischen Organe, der Ausschüsse und Fraktionen gibt es zudem ein Sitzungsgeld von 170 Franken für einfache, 270 Franken für Doppelsitzungen und 370 Franken für Dreifachsitzungen. Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, erhalten zudem eine Jahrespauschale von 3400 Franken. Für Reisen gibt es eine Aufwandsentschädigung von 70 Rappen pro Kilometer, wobei hier Reise- und Übernachtungsspesen enthalten sind.

Zudem bezieht der Ratspräsident zusätzlich eine Entschädigung von 10000 Franken, der 1. Vizepräsident von 2000 Franken, der 2. Vizepräsident von 1000 Franken. Auch die Vorsitzenden der einzelnen Kommissionen werden zusätzlich entschädigt mit jeweils 5000 Franken pro Jahr. Hinzu kommen noch weitere Entschädigungen für Fraktionspräsidenten und Mitglieder des Büros.

Regelung seit Juni 2014

Die geänderte Fassung der Geschäftsordnung des Grossen Rates sieht eine grundsätzliche Erhöhung der Entschädigungen vor. Jedoch entfällt die bisherige Jahrespauschale für jedes Ratsmitglied.

Neu beträgt das Sitzungsgeld 230 Franken pro Tag. Für jede weitere Sitzung an einem Tag – es werden maximal vier entschädigt – kommen jeweils 100 Franken hinzu. Dazu zählen Sitzungen des Grossen Rates, der Ratsorgane oder deren Abordnungen und der Fraktionen.

Für fraktionslose Mitglieder wird weiterhin eine zusätzliche Jahrespauschale von 3500 Franken gezahlt.

Änderungen gab es zudem bei den jährlichen Entschädigungen für Sonderfunktionen. Der Grossratspräsident erhält weiterhin pauschal 10000 Franken pro Jahr, der 1. Vizepräsident künftig 5000 Franken, der 2. Vizepräsident 3500 Franken. Die weiteren Mitglieder des Ratsbüros erhalten 2500 Franken. Für die Präsidenten der Kommissionen bleibt es bei weiterhin 5000 Franken im Jahr.

Liste der Mitglieder

Stand vom 15. Juni 2018

| Name | Wohnort | Partei/Fraktion |

|---|---|---|

| Ueli Abplanalp | Brienzwiler | SVP |

| Markus Aebi | Hellsau | SVP |

| Verena Aebischer | Riffenmatt | SVP |

| Tabea Bossard-Jenni | Oberburg | EVP |

| Melanie Gasser | Ostermundigen | glp |

| Christa Ammann | Bern | AL/Grüne |

| Madeleine Amstutz | Schwanden-Sigriswil | SVP |

| Daniel Arn | Muri bei Bern | FDP |

| Ueli Augstburger | Gerzensee | SVP |

| Christian Bachmann | Nidau | SP |

| Alfred Bärtschi | Lützelflüh | SVP |

| Antonio Bauen | Münsingen | Grüne |

| Tanja Bauer | Wabern bei Bern | SP |

| Kilian Baumann | Suberg | Grüne |

| Katharina Baumann-Berger | Münsingen | EDU |

| Lydia Baumgartner | Jegenstorf | SP |

| Roland Benoit | Corgémont | SVP |

| Stefan Berger | Burgdorf | SP |

| Melanie Beutler-Hohenberger | Gwatt | EVP |

| Daniel Bichsel | Zollikofen | SVP |

| Christine Blum | Melchnau | SP |

| Beat Bösiger | Niederbipp | SVP |

| Martin Boss | Saxeten | Grüne |

| Thomas Brönnimann | Mittelhäusern | glp |

| Urs Buri | Hasle bei Burgdorf | SVP |

| Marianne Burkhard | Roggwil BE | SP |

| Stefan Bütikofer | Lyss | SP |

| Stefan Costa | Langenthal | FDP |

| Andrea de Meuron | Thun | Grüne |

| Marianne Dumermuth | Thun | SP |

| Samantha Dunning | Biel/Bienne | SP |

| Peter Dütschler | Hünibach | FDP |

| Ueli Egger | Hünibach | SP |

| Martin Egger | Frutigen | glp |

| Beatrice Eichenberger | Biglen | BDP |

| Jakob Etter | Treiten | BDP |

| Karin Fisli | Meikirch | SP |

| Peter Flück | Interlaken | FDP |

| Patrick Freudiger | Langenthal | SVP |

| Ueli Frutiger | Oberhofen | BDP |

| Regina Fuhrer-Wyss | Burgistein | SP |

| Belinda Nazan Walpoth | Bern | SP |

| Tamara Funiciello | Bern | SP |

| Sarah Gabi Schönenberger | Schwarzenburg | SP |

| Peter Gasser | Bévilard | SP |

| Sabina Geissbühler-Strupler | Herrenschwanden | SVP |

| Tom Gerber | Reconvilier | EVP |

| Christine Gerber | Detligen | SVP |

| Peter Gerber | Schüpfen | BDP |

| Thomas Gerber | Hinterkappelen | Grüne |

| Ueli Gfeller | Schangnau | SVP |

| Jan Gnägi | Walperswil | BDP |

| Anne-Caroline Graber | La Neuveville | SVP |

| Johann Ulrich Grädel | Huttwil/Schwarzenbach | EDU |

| Urs Graf | Interlaken | SP |

| Madeleine Graf-Rudolf | Belp | Grüne |

| Michael Ritter | Burgdorf | glp |

| Pierre-Yves Grivel | Biel/Bienne | FDP |

| Christine Grogg-Meyer | Thunstetten | EVP |

| Christoph Grupp | Biel | Grüne |

| Andrea Gschwend-Pieren | Lyssach | SVP |

| Lars Guggisberg | Kirchlindach | SVP |

| Hervé Gullotti | Tramelan | SP |

| Monika Gygax-Böninger | Obersteckholz | BDP |

| Adrian Haas | Bern | FDP |

| Mohamed Hamdaoui | Biel/Bienne | CVP[27] |

| Kornelia Hässig Vinzens | Zollikofen | SP |

| Annegret Hebeisen-Christen | Münchenbuchsee | SVP |

| Andreas Hegg | Lyss | FDP |

| Anita Herren-Brauen | Rosshäusern | BDP |

| Sandra Hess | Nidau | FDP |

| Erich Hess | Bern | SVP |

| Virginie Heyer | Perrefitte | FDP |

| Stefan Hofer | Bern | SVP |

| Natalie Imboden | Bern | Grüne |

| Jürg Iseli | Zwieselberg | SVP |

| Stefan Jordi | Bern | SP |

| Barbara Josi | Wimmis | SVP |

| Marc Jost | Thun | EVP |

| Margrit Junker Burkhard | Lyss | SP |

| Hans Kipfer | Münsingen | EVP |

| Daniel Klauser | Bern | Grüne |

| Etienne Klopfenstein | Corgémont | SVP |

| Thomas Knutti | Weissenburg im Simmental | SVP |

| Manuela Kocher Hirt | Worben | SP |

| Hans-Peter Kohler | Spiegel bei Bern | FDP |

| Vania Kohli | Bern | BDP |

| Michael Köpfli | Bern | glp |

| Samuel Krähenbühl | Unterlangenegg | SVP |

| Samuel Kullmann | Hilterfingen | EDU |

| Raphael Lanz | Thun | SVP |

| Samuel Leuenberger | Trubschachen | BDP |

| Samuel Leuenberger | Bannwil | SVP |

| Anna-Magdalena Linder | Bern | Grüne |

| Ruedi Löffel-Wenger | Münchenbuchsee | EVP |

| Anita Luginbühl-Bachmann | Krattigen | BDP |

| Ursula Marti | Bern | SP |

| Willy Marti | Kallnach | SVP |

| Luc Mentha | Liebefeld | SP |

| Andreas Michel | Schattenhalb | SVP |

| Peter Moser | Biel/Bienne | FDP |

| Werner Moser | Landiswil | SVP |

| Barbara Mühlheim | Bern | glp |

| Moritz Müller | Bowil | SVP |

| Mathias Müller | Orvin | SVP |

| Reto Müller | Langenthal | SP |

| Roland Näf | Muri bei Bern | SP |

| Jean-Luc Niederhauser | Court | FDP |

| Francesco Marco Rappa | Burgdorf | BDP |

| Carlos Reinhard | Thun | FDP |

| Bernhard Riem | Iffwil | BDP |

| Maurane Riesen | Sonceboz-Sombeval | SP |

| Sandra Roulet Romy | Malleray | SP |

| Fritz Ruchti | Seewil | SVP |

| Hans Jörg Rüegsegger | Riggisberg | SVP |

| Andrea Rüfenacht | Burgdorf | SP |

| Peter Salzmann | Mülchi | SVP |

| Hasim Sancar | Bern | Grüne |

| Hans-Rudolf Saxer | Gümligen | FDP |

| Hans Schär | Schönried | FDP |

| Walter Schilt | Utzigen | SVP |

| Meret Schindler | Bern | SP |

| Carlo Schlatter | Thun | SVP |

| Martin Schlup | Schüpfen | SVP |

| Corinne Schmidhauser | Interlaken | FDP |

| Christine Schnegg | Lyss | EVP |

| Sandra Schneider | Biel | SVP |

| Franziska Schöni-Affolter | Bremgarten bei Bern | glp |

| Andreas Schüpbach | Huttwil | SVP |

| Jakob Schwarz | Adelboden | EDU |

| Michel Seiler | Trubschachen | Grüne |

| Peter Siegenthaler | Thun | SP |

| Peter Sommer | Wynigen | FDP |

| Anne Speiser-Niess | Zweisimmen | SVP |

| Ulrich Stähli | Gasel | BDP |

| David Stampfli | Bern | SP |

| Julien Stocker | Biel/Bienne | glp |

| Barbara Streit-Stettler | Bern | EVP |

| Elisabeth Striffeler-Mürset | Münsingen | SP |

| Béatrice Stucki | Bern | SP |

| Barbara Stucki | Stettlen | glp |

| Walter Sutter | Langnau im Emmental | SVP |

| Ernst Tanner | Ranflüh | EDU |

| Marianne Teuscher-Abts | Roggwil | FDP |

| Marc Tobler | Moutier | SVP |

| Casimir von Arx | Köniz | glp |

| Bruno Vanoni | Zollikofen | Grüne |

| Mirjam Veglio | Zollikofen | SP |

| Hans Rudolf Vogt | Oberdiessbach | FDP |

| Nicola von Greyerz | Bern | SP |

| Moussia von Wattenwyl | Tramelan | Grüne |

| Ernst Wandfluh | Kandergrund | SVP |

| Markus Wenger | Spiez | EVP |

| Daniel Wildhaber | Rubigen | SP |

| Daniel Wyrsch | Jegenstorf | SP |

| Fritz Wyss | Wengi | SVP |

| Hannes Zaugg-Graf | Uetendorf | glp |

| Christoph Patrick Zimmerli | Bern | FDP |

| Kurt Zimmermann | Frutigen | SVP |

| Andrea Zryd | Magglingen | SP |

| Ursula Zybach | Spiez | SP |

Siehe auch

- Liste der bis 1798 regimentsfähigen Geschlechter der Stadt Bern

- Kategorie mit Mitgliedern des Grossen Rats vor 1798

- Liste der Mitglieder des Grossen Rats des Kantons Bern 2010, Mitgliederliste Stand 2010

- Liste der Regierungsräte des Kantons Bern

Literatur

- Edgar H. Brunner: Patriziat und Adel im alten Bern. In: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde. Jg. 26 (1964), S. 1–13, DOI:10.5169/seals-244446.

- Karl Geiser: Die Verfassung des alten Bern. In: Festschrift zur VII. Säkularfeier der Gründung Berns 1191–1891. Schmid, Francke & Co., Bern 1891 (Digitalisat).

- Roland Gerber: Gott ist Burger zu Bern. Eine spätmittelalterliche Stadtgesellschaft zwischen Herrschaftsbildung und sozialem Ausgleich. H. Böhlaus Nachfolger, Weimar 2001.

- Beat Junker: Helvetik, Mediation, Restauration: 1798–1830 (= Geschichte des Kantons Bern seit 1798. Band 1). Historischer Verein des Kantons Bern, Bern 1982 (Digitalisat).

- Beat Junker: Die Entstehung des demokratischen Volksstaates 1831–1880 (= Geschichte des Kantons Bern seit 1798. Band 1). Historischer Verein des Kantons Bern, Bern 1990 (Digitalisat).

Weblinks

Einzelnachweise

- Erklärung zum Verhältniswahlrecht

- Verfassung des Kantons Bern (Memento des Originals vom 13. August 2011 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Art. 57 Berner Kantonsverfassung (Memento des Originals vom 13. August 2011 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Geiser 1891, S. 19.

- Gerber 2001, S. 46.

- Geiser 1891, S. 96.

- Geiser 1891, S. 97.

- Geiser 1891, S. 98.

- Geiser 1891, S. 99.

- Brunner 1964, S. 4.

- Geiser 1891, S. 100.

- Geiser 1891, S. 102.

- Junker 1982, S. 24.

- Junker 1982, S. 131.

- Junker 1982, S. 133–134.

- Staatskanzlei: 50 Jahre Frauenstimm- und -wahlrecht im Kanton Bern. In: sta.be.ch. 15. Dezember 2021, abgerufen am 20. Februar 2022.

- Beat Junker: Geschichte des Kantons Bern seit 1798. Band II. Historischer Verein des Kantons Bern, abgerufen am 2. März 2021.

- Beat Junker: Geschichte des Kantons Bern seit 1798. Band III. Historischer Verein des Kantons Bern, abgerufen am 2. März 2021.

- Kanton Bern: nationale und kantonale Wahlen seit 1919. Bundesamt für Statistik, 26. März 2018, abgerufen am 16. April 2020.

- Sitzverteilung und Parteien im Laufe der Zeit. 25. März 2018, abgerufen am 16. April 2020.

- Stefan von Bergen: Sitzverteilung vor und nach der Einführung der Properzwahl vor 100 Jahren. Berner Zeitung, abgerufen am 3. März 2021.

- Neue Zürcher Nachrichten, 4. Mai 1914. Abgerufen am 16. Januar 2023.

- Gesetz über die politischen Rechte, Belex – Gesetzessammlungen des Kantons Bern, abgerufen am 6. Dezember 2016.

- Wahlkreisreform 2010. Änderung der Kantonsverfassung und des Gesetzes über die politischen Rechte (Vernehmlassungsvorlage vom 20.06.2007) (Memento des Originals vom 6. Dezember 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., Kanton Bern, abgerufen am 6. Dezember 2016.

- Regierungsratsbeschluss über die Verteilung der Mandate auf die Wahlkreise für die Grossratswahlen vom 30. März 2014, Regierungsrat des Kantons Bern, abgerufen am 6. Dezember 2016.

- Wahlen (Mitglieder) Grosser Rat. Kanton Bern, abgerufen am 25. August 2021.

- Schweizer Radio und Fernsehen SRF: Politiker wechselt die Partei: Plötzlich ist die CVP wieder im bernischen Grossen Rat vertreten. Abgerufen am 8. Oktober 2019.