Gemünden am Main

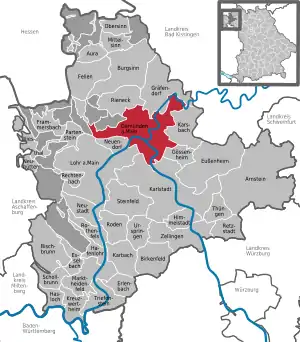

Gemünden am Main [ɡəˈmʏndn̩] (amtlich: Gemünden a.Main) ist eine Stadt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart und ein staatlich anerkannter Erholungsort. Laut Landesentwicklungsprogramm Bayern ist Gemünden am Main als Mittelzentrum ausgewiesen.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Bayern | |

| Regierungsbezirk: | Unterfranken | |

| Landkreis: | Main-Spessart | |

| Höhe: | 160 m ü. NHN | |

| Fläche: | 75,06 km2 | |

| Einwohner: | 10.006 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 133 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 97737 | |

| Vorwahlen: | 09351, 09354, 09357 | |

| Kfz-Kennzeichen: | MSP | |

| Gemeindeschlüssel: | 09 6 77 131 | |

| Stadtgliederung: | 16 Gemeindeteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Scherenbergstr. 5 97737 Gemünden am Main | |

| Website: | ||

| Erster Bürgermeister: | Jürgen Lippert (BfB) | |

| Lage der Stadt Gemünden am Main im Landkreis Main-Spessart | ||

Karte | ||

Geographie

Geographische Lage

Die Stadt liegt etwa 40 Kilometer mainabwärts von Würzburg.

In der Stadt mündet die Sinn in die Fränkische Saale und diese dann in den Main. Aus diesem Grund wird Gemünden am Main auch als „Drei-Flüsse-Stadt“ oder „fränkische Dreiflüssestadt“ bezeichnet. Der Main ändert in Gemünden seine Richtung von Nordwest auf West, um vom Maindreieck, das bei Gemünden endet, ins Mainviereck bei Lohr am Main überzugehen. Im Stadtteil Wernfeld mündet zudem das Flüsschen Wern in den Main. Im Osten liegt das Fränkische Weinland, im Westen der Spessart und im Norden die Rhön. Der topographisch höchste Punkt der Stadt befindet sich im Spessart mit 519 m ü. NHN (Lage) an der Sohlhöhe, am Oberbecken des Pumpspeicherkraftwerkes Langenprozelten, der niedrigste liegt im Main auf 152,4 m ü. NHN (Lage).

Gemünden liegt an der Birkenhainer Straße, einem uralten Handelsweg von Unterfranken ins heutige Rhein-Main-Gebiet und am Fränkischen Marienweg.

Gemeindegliederung

Es gibt 16 Gemeindeteile (in Klammern ist Siedlungstyp und die Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz; Gesamt), Stand 31. Dezember 2013, angegeben):[2][3][4]

- Adelsberg (Kirchdorf, 934; 990)

- Aschenroth (Kirchdorf, 49; 52)

- Gemünden (Hauptort, 4630; 4906)

- Harrbach (Kirchdorf, 129; 131)

- Hofstetten (Pfarrdorf, 414; 430)

- Hohenroth (Dorf, 183; 214)

- Kleinwernfeld (Dorf, 52; 56)

- Langenprozelten (Pfarrdorf, 1949; 2033)

- Massenbuch (Pfarrdorf, 183; 206)

- Neutzenbrunn (Dorf, 74; 89)

- Reichenbuch (Weiler, 21; 23)

- Schaippach (Kirchdorf, 358; 393)

- Schönau (Kirchdorf, 95; 99)

- Seifriedsburg (Kirchdorf, 425; 447)

- Wernfeld (Pfarrdorf, 1004; 1065)

- Zollberg (Einöde)[5]

Name

Etymologie

Der Ortsname stammt dem althochdeutschen Wort gimundi ab, das Flussmündung bedeutet. Dies bezieht sich auf die Mündungen der Sinn in die Fränkische Saale und deren Mündung in den Main.[6] Der Zusatz am Main unterscheidet die Stadt von weiteren gleichnamigen Orten. Ab 1339 wurde zeitweise zwischen Stadt- und Weniggemünden oder Groß- und Kleingemünden unterschieden.

Frühere Schreibweisen

Frühere Schreibweisen des Ortes aus diversen historischen Karten und Urkunden:[6]

|

|

Geschichte

Bis zur Gemeindegründung

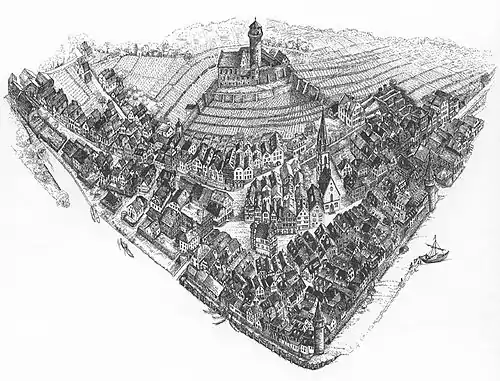

Der Ort wurde 1243 erstmals urkundlich in einem Vertrag zwischen dem Würzburger Bischof Hermann I. von Lobdeburg und Gräfin Adelheid von Rieneck erwähnt. Es wird aber vermutet, dass Gemünden bereits vor 1243 von den Grafen von Rieneck zur Stadt erhoben worden war. Die örtliche Überlieferung geht von einer Fischersiedlung aus, die Ursprung der späteren Stadt war. Im Jahr 1317 erhielt der Graf Ludwig von Rieneck († 1333) von Bischof Gottfried III. von Hohenlohe die Stadt und die Burg Gemünden.[7] Gemünden war Sitz des Amtes Gemünden. Gemünden gehörte ab dem Jahr 1469 endgültig zum Hochstift Würzburg. Ab 1500 war das Würzburger Hochstift ein Teil des Fränkischen Reichskreises. Fürstbischof Rudolf II. von Scherenberg baute es zur Bastion gegen die angrenzenden Territorien Kurmainz und Hochstift Fulda. Im Jahr 1641 stand das teilweise bis vor die Tore Würzburgs plündernde und raubende Heer von Jean Baptiste Budes de Guébriant bei Gemünden.[8] Infolge des Reichsdeputationshauptschlusses 1803 wurde das Fürstbistum Würzburg von Bayern annektiert. Gemünden wurde eine bayerische Kreisstadt.

Das örtliche Kloster Schönau wurde 1189 durch Philipp von Thüngen gegründet. Seit 1699 ein Minoritenkloster, betreuen die Mönche vor allem die Kloster- und Wallfahrtskirche.

Im Zuge der Verwaltungsreformen in Bayern entstand mit dem Gemeindeedikt von 1818 die heutige Gemeinde.

Seit dem Jahr 1326 war in Gemünden nach Daten der Gesellschaft für Leprakunde ein mittelalterliches Leprosorium nachweisbar, dessen Lage als leprosorum iuxta aquam dictam Raemse beschrieben wurde.[9]

19. und 20. Jahrhundert

Der Eisenbahnanschluss erfolgte 1854 mit der Ludwigs-West-Bahn, heute Main-Spessart-Bahn. Gemünden wurde zum Bahnknotenpunkt; 1872 erfolgte die Eröffnung von Gemünden – Elm, 1879 von Gemünden – Schweinfurt und 1884 von Gemünden – Hammelburg.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde während des Novemberpogroms 1938 die Synagoge der Jüdischen Gemeinde in der Plattnersgasse von SA-Männern zerstört. Während des Zweiten Weltkrieges mussten zahlreiche sowjetische Kriegsgefangene Zwangsarbeit in kriegswichtigen Anlagen verrichten.

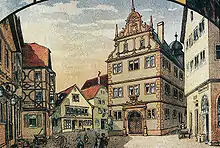

Durch einen alliierten Luftangriff am 16. März 1945 durch amerikanische Jagdbomber und Artillerie-Beschuss am 4. und 5. April 1945 wurden zwei Drittel der Stadt vernichtet. Die flächenhaften Zerstörungen erfassten den gesamten westlichen und mittleren Altstadtbereich, der eine geschlossene Bebauung aus dem 16. und 17. Jahrhundert aufgewiesen hatte (Marktplatz mit Rathaus, Fischmarkt, Badgasse, Kärrnersgasse und Wirthsgasse). Zerstört wurden die Pfarrkirche St. Peter und Paul, der Hexenturm, das Mühltor, das historische Rathaus (nach der Besetzung im April ganz abgerissen), das Adelmann-Haus und das Haus Wurzgarten.[10] Der Wiederaufbau nach Planierung 1946–1950 im Altstadtbereich erfolgte mit schlichten Putzbauten. Die Straßenführungen wurden stark verändert, das Rathaus auf dem Marktplatz wurde nicht wieder aufgebaut. In den 1980er Jahren wurde die Altstadt umfassend erneuert.

Am 1. Juli 1972 wurde der Landkreis Gemünden am Main aufgelöst. Durch die Eingemeindung von 14 neuen Ortsteilen zwischen 1971 und 1978 stieg die Fläche der Stadt um das Siebenfache. Eine Brücke über den Main für eine Straßenverbindung mit den linksmainischen Gemeindeteilen wurde 1974 eröffnet.

Eingemeindungen

Im Zuge der Gebietsreform in Bayern wurden am 1. Januar 1971 die Gemeinden Adelsberg, Hofstetten und Massenbuch eingegliedert. Am 1. Juli 1971 folgten Schaippach und Seifriedsburg und am 1. Januar 1972 kam Harrbach hinzu. Aschenroth wurde am 1. Juli 1972 eingegliedert.[11] Zudem wurden Wernfeld am 1. Januar 1976 und Langenprozelten am 1. Januar 1978 eingemeindet.[12]

Einwohnerentwicklung

Im Zeitraum 1988 bis 2018 stagnierte die Einwohnerzahl, konkret sank sie von 10.133 auf 10.119 um 14 Einwohner bzw. um 0,1 %.

Politik

Stadtrat

Der Stadtrat besteht seit der Kommunalwahl am 15. März 2020 aus 24 Ratsmitgliedern, die sich seit der Wahl folgendermaßen auf die einzelnen Listen verteilen:[13]

| Partei / Liste | Sitze | +/− |

|---|---|---|

| CSU | 5 | − 1 |

| SPD | 4 | ± 0 |

| Freie Wähler – Freie Bürger (FW–FB) | 5 | ± 0 |

| Bündnis für Bürgernähe (BfB) | 5 | + 2 |

| Freie Wählergemeinschaft (FWG) | 2 | − 2 |

| Öko-Kreis | 2 | − 1 |

| Neue Bürgergemeinschaft (NBG) | 1 | + 1 |

| Wahlbeteiligung: 59,33 % (2014: 63,88 %) | ||

Bürgermeister

Erster Bürgermeister ist Jürgen Lippert (Bündnis für Bürgernähe) wurde im zweiten Wahlgang am 30. März 2014 mit 50,5 % der Stimmen gewählt und am 15. März 2020 mit 94,9 % der Stimmen für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt.[14]

Wappen

Wappen von Gemünden am Main |

Blasonierung: „In Blau über einer rot gedeckten silbernen Zinnenmauer mit seitlichen Türmen, offenem Tor und goldenen Torflügeln ein silberner Turm mit zwei Erkertürmchen, alle mit roten Spitzdächern.“[15] |

| Wappenbegründung: Die Stadt Gemünden […] wird 1243 von Graf Ludwig II. von Rieneck (1216 bis 1243) gegründet und war zusammen mit der Scherenburg, die heute noch als Ruine erhalten ist, im Besitz der Grafen von Rieneck. Obwohl der Ort bereits Anfang des 14. Jahrhunderts städtischen Charakter hatte, stammt das früheste bekannte Siegel der Minuskelumschrift zufolge erst aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Seitdem hat sich das Bild nicht wesentlich geändert. Die Farben sind seit 1544 belegt. Zinnenmauer und Tor stellen den Stadtcharakter von Gemünden dar. |

Städtepartnerschaften

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Gemünden am Main ist ein Treffpunkt für Radler und Wanderer, da in dieser „Drei-Flüsse-Stadt“ mehrere überregionale Radwege (Main-Radweg, Main-Tauber-Fränkischer Rad-Achter, Rhön-Sinntal-Radweg, der Wern-Radweg einige Kilometer südlich in Wernfeld) sowie Fernwanderwege (Maintalhöhenringweg, Birkenhainer Straße) zusammenlaufen. Zentrum der nach den schweren Kriegszerstörungen vereinfacht wiederaufgebauten Altstadt ist der Marktplatz mit einer Reihe von Cafés und Restaurants, neuem Rathaus, erneuertem Marktbrunnen und wiederaufgebauter Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul; in der Obertorstraße gibt es noch vereinzelte Fachwerkhäuser.

Museen

Im Huttenschloss Gemünden befindet sich das Film-Photo-Ton Museum, das von einem privaten Verein unterhalten wird. Es finden regelmäßig Filmvorführungen, Vorträge, Ausstellungen sowie Film- und Fotokurse statt.

Musik

Von 2000 bis 2007 wurde im Ort Gemünden jährlich dss Heavy-Metal-Festival Up from the Ground veranstaltet.

Seit Sommer 2013 findet jedes Jahr das Festival Tanzinsel am Schutzhafen statt.

Bauwerke

(Auswahl)

Burgen und Stadtbefestigung

Scherenburg

Auf einem Felsen über dem Stadtkern von Gemünden ragt die Ruine der Scherenburg heraus, auch Schloss Scherenberg genannt, das spätestens seit 1243 – wahrscheinlich aber schon früher – den Grafen von Rieneck gehörte, 1469 jedoch mit dem endgültigen Übergang an Würzburg den Namen des Fürstbischofs annahm. Bis 1598 diente die Burg als Amtskeller. Seit Ende des 18. Jahrhunderts wurde sie nicht mehr genutzt und verfiel. Als Ruine erhalten sind das Burgtor im Südosten, ein Teil der Schildmauer (einst verbunden mit der Stadtmauer zu einer zusammenhängenden Ringmauer), der runde Bergfried (Fledermausquartier und deshalb nicht mehr besteigbar), eine Giebelwand des unterkellerten Palas und davor ein kleiner Zwinger (Aussichtsterrasse über das Main- und Saaletal sowie in den Spessart). Seit den 1990er Jahren finden im Sommer im Innenhof der Burgruine die Scherenburgfestspiele (Freilichtschauspiel) statt.

Slorburg

Schwer zugänglich auf steilem Pfad im Wald oberhalb der Scherenburg befinden sich stark bemooste Grundmauern der älteren Slorburg (Bodendenkmal). Sie stammt aus der Zeit Hermann I. von Lobdeburg und wurde 1243 geschleift, als Würzburg und Rieneck sich vertraglich einigten und ihre Herrschaft teilten.

Stadtbefestigung

Von der Stadtbefestigung sind eines von zwei Stadttoren (das Mühltor), zwei Wehrtürme (Eulenturm und Hexenturm) sowie einige von Wohnhäusern überbaute Mauerreste erhalten bzw. wiederaufgebaut worden. Das Obertor existiert nicht mehr. Am Hexenturm bildet das so genannte „Amtsschreiber-Pförtchen“, überbaut durch Fachwerk, einen Zugang durch die Stadtmauer in die Altstadt.

Sakralbauten

Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul

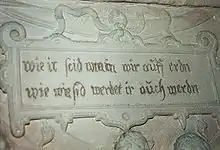

Sie wurde 1488 auf den Mauern der noch älteren Peterskirche im gotischen Baustil errichtet. Sie wurde 1945 bis auf die Grundmauern zerstört; übrig blieb nur das Turm-Untergeschoss. Das heutige Langhaus mit Uhr und Stadtwappen sowie der Turm mit achtseitigem Spitzhelm und vier Ecktürmchen ist eine 1948 vollendete Rekonstruktion. Dieser Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wurde betont schlicht gehalten. Im Inneren gibt es zwei Skulpturen der Heiligen Petrus und Paulus sowie ein monumentales Epitaph von 1601 mit Hinweis auf Simon Hügel. 1956/57 erfolgte die Rekonstruktion des Turmes mit Aufstockung.

Evangelische Christuskirche

Sie wurde 1909/1910 erbaut und befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes. Der asymmetrische Jugendstilbau weist auf der Nordwest-Seite einen kleinen Frontturm auf, der im Widerpart zum zurückgesetzten, deutlich höheren und massiven Glockenturm steht. Das Gebäude erfuhr zwischen 1960 und 2008 mehrere Umbauten und Renovierungen innen und außen.

Dreifaltigkeitskirche

Im Osten der Stadt wurde 1954 die katholische Dreifaltigkeitskirche vom Würzburger Dombaumeister Hans Schädel in Form eines Trapezes mit zum Altarraum hin fallender Decke gebaut. Das moderne Altargemälde (Kreuz mit Korpus) und das Deckengemälde, das die göttliche Dreifaltigkeit in stilisierter Form darstellt, wurden von Georg Meistermann geschaffen.

Kloster der barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz

Weithin sichtbar ist das „Kloster der barmherzigen Schwestern vom heiligen Kreuz“. Die aus Böhmen vertriebenen Provinzschwestern dieses Ordens erbauten hier 1957 mit dem Architekten Hans Beckers ihr neues Provinzhaus Bayern, eine imposante Klosteranlage. Sie beherbergt neben einer Kindertagesstätte sozialpädagogische Einrichtungen. Das ehemalige Mädchenbildungswerk, eine weit über die Grenzen des Landkreises Main-Spessart bekannte Mädchenschule, wird als Theodosius-Florentini-Schule, die auch für Jungen geöffnet wurde, fortgeführt.[16]

Kloster Schönau

Drei Kilometer nördlich der Stadt Gemünden liegt im Tal der fränkischen Saale das Franziskanerkloster Schönau. Es wurde ursprünglich als Zisterzienserinnen-Kloster gegründet.

Huttenschloss

Der einzige Schlossbau der Stadt ist das 300 Jahre alte Huttenschloss auf der rechten (Kleingemündener) Saaleseite. Dies ist nach lokalhistorischer Überlieferung möglicherweise der Teil von Gemünden, der im Teilungsvertrag von 1243 im Besitz der Grafen von Rieneck verblieb. 1711 (Datierung über dem Haupteingang) erbaute der Rieneck’sche Amtmann Christian Stern das dreigeschossige Gebäude mit Ecktürmen und Garten als Rentamt; seine Erben veräußerten es an Ludwig von Hutten zu Stolzenberg; 1726 wurde es Würzburger Besitz unter Fürstbischof Christoph Franz von Hutten. Im Torbogen ist das Wappen von Fürstbischof Georg Karl von Fechenbach angebracht. Das Schloss erfuhr verschiedene Nutzungen (Rentamt, Lager für den Reichsarbeitsdienst und Unterfränkisches Verkehrsmuseum). Heute sind in diesem Bau das Film-Photo-Ton Museum und die Ausstellungsräume des Naturparkes Spessart untergebracht.

Sonstige

Das in den Jahren 1585 bis 1596 im Stil der Renaissance auf dem seinerzeitigen Fischmarkt errichtete Rathaus wurde im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört und nicht wiederaufgebaut. Der Grundriss wurde auf dem Marktplatz nachgezeichnet. Ein Denkmal am ehemaligen Standort erinnert an den historischen Bau.

Der Rathaus-Neubau (an anderer Stelle am Markt) ist zwar ebenfalls ein Giebelbau mit Dachreiter, nicht rekonstruiert wurden jedoch die verlorenen architektonischen Formelemente wie Volutengiebel, Fialen, Halbsäulen und Portal. Vielmehr ist die Fassade mit großen Rechteckfenstern schlicht und schmucklos.

In den 1980er Jahren wurde eine flächendeckende Altstadtsanierung durchgeführt; wenige Fachwerkbauten des 17. und 18. Jahrhunderts – beispielsweise Obertorstraße 2, 8 und 16, Mühltorstraße 4 und 10, Marktplatz 8, Plattnersgasse 8 – konnten wiederhergestellt werden.

Nicht wiederaufgebaut wurden das Adelmann-Haus (ab 1597 als hochstiftlich-würzburgisches Amtshaus errichteter vierstöckiger Fachwerkbau mit Steinerdgeschoss, an der Auffahrt zur Saale-Brücke am Fischmarkt gelegen) und das Haus Wurzgarten am Marktplatz (ehemaliges Halsgericht, erbaut ab 1568 mit Steinerdgeschoss und zwei Fachwerkobergeschossen).

Pumpspeicherkraftwerk

Das Kraftwerk befindet sich in Langenprozelten.

Gedenktafel

An die während des Novemberpogroms 1938 schwer beschädigte und 1945 abgerissene Synagoge erinnert eine Gedenktafel. Ein weiteres Mahnmal, welches an die umgekommenen sowjetischen Zwangsarbeiter erinnert, befindet sich Richtung Rieneck.[19]

Kriegsgräberstätte

Sie befindet sich auf dem Einmalberg Richtung Burgsinn/Jossa. Hier sind 1193 gefallene Soldaten mehrerer Nationen aus den beiden Weltkriegen beigesetzt. Die schlichten Gräber nennen den Namen des Gefallenen; die Gedenkstätte zeigt einen gefesselten Mann in kniender Haltung.

Denkmal am Standort des Alten Rathauses

Auf dem Marktplatz. Bild des Rathauses und Inschrift: „Hier, mitten auf dem Marktplatz, stand das Alte Rathaus der Stadt Gemünden am Main. 1585 bis 1590 unter Fürstbischof Echter erbaut. Gesprengt nach Einnahme der Stadt im April 1945“.

Ehrensäule für Elias Hügel

Dem kaiserlichen Hofsteinmetzmeister Elias Hügel wurde in seiner Geburtsstadt Gemünden am Main 1996 von Ferenc Gyurcsek nach den Plänen von Friedrich Opferkuh eine Ehrensäule errichtet, die dem weitgehend zerstörten Original von 1740 in Kaisersteinbruch nachgebildet wurde. Dies wurde als Zeichen einer guten Zusammenarbeit des „Historischen Vereines Gemünden am Main“ und des „Museums- und Kulturvereines Kaisersteinbruch“ gewertet.

Steinmetzwerkstätte von Meister Antal in Budapest, mit Bildhauer Ferenc Gyurcsek entsteht die Hügel-Säule.

Steinmetzwerkstätte von Meister Antal in Budapest, mit Bildhauer Ferenc Gyurcsek entsteht die Hügel-Säule. Transport der Hügel-Säule von Budapest nach Gemünden, Martin Risser, Ferenc Gyurcsek, Erhard Schenk.

Transport der Hügel-Säule von Budapest nach Gemünden, Martin Risser, Ferenc Gyurcsek, Erhard Schenk. Lagerplatz mit einigen Teilen der Hügel-Säule.

Lagerplatz mit einigen Teilen der Hügel-Säule. Steinmetzmeister Antal winkt aus dem Gemündener LKW.

Steinmetzmeister Antal winkt aus dem Gemündener LKW.

Baudenkmäler

Vereine

- WWC White Water Company Gemünden am Main e. V.: Kanusportverein mit Schwerpunkt Wildwasser/Breitensport.

- Festspielverein der Stadt Gemünden e. V.

- ESV Bavaria Gemünden (Fußball, Triathlon, Schach, Volleyball, Ringen, Turnen, Tischtennis, Darts, Karate)

- FV Gemünden/Seifriedsburg: Fußballverein (ESV Bavaria Gemünden und SV Seifriedsburg)

- TC Gemünden: Tennisverein

Regelmäßige Veranstaltungen

Die Scherenburgfestspiele finden alljährlich im Juli und August im Innenhof der Ruine Scherenburg statt.

Familie Hügel

Die aus Gemünden stammende und dort seit Ende des 16. Jahrhunderts nachgewiesene Familie Hügel brachte bis ins 19. Jahrhundert Steinmetzmeister, Bildhauer und Baumeister von überregionaler Bedeutung hervor. Schwerpunkt ihres künstlerischen Schaffens war jedoch nicht ihre Heimatstadt, sondern bekannte Steinmetzzentren im Wiener Raum.

In den Gemündener Pfarrbüchern ist 1598 die Heirat des Jodocus Hügel eingetragen; das monumentale Epitaph von 1601 in der Pfarrkirche St. Peter und Paul berichtet von Simon Hügel. Es war eine mutmaßlich wohlhabende Familie, denn eine so aufwändige Grabplatte in der Kirche, die von allen gesehen wurde, weist auf einen großzügigen Stifter hin. Johann Franz Hügel heiratete 1659 Margareta Feserin; drei ihrer Söhne – Johann Gallus, Johann Jacob und Elias – erlernten das Steinmetzhandwerk.

Nur der Zweig des Johann Jacob (* 1677) verblieb in Gemünden am Main. Johann Gallus wurde Meister der Eggenburger Steinmetzbruderschaft in Eggenburg, Niederösterreich, Elias lernte das Handwerk im kaiserlichen Steinbruch am Leithaberg, damals Ungarn, heute im Burgenland, wurde bedeutender Hofsteinmetzmeister. Denn nach dem endgültigen Sieg über die Türken in Wien (1683) brach dort eine noch nie dagewesene Bautätigkeit aus und wurde Wien eine Stadt der sie heute noch in weiten Teilen charakterisierenden barocken Architektur, die im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation eine starke Sogwirkung auf Baufachleute – darunter auch die Steinmetze der Familie Hügel – ausübten.

Schreiben des Heinz Ludwig Hügel von 1849

Wolfgang Stein vom Historischen Verein Gemünden überreichte 1998 Helmuth Furch, Obmann des Museums- und Kulturvereines Kaisersteinbruch die Kopie eines Schriftstückes, einen Brief von Herrn Heinz Ludwig Hügel, 1849 geschrieben.[20]

Der Wortlaut (auszugsweise): Würzburg, den 1ten July 1849

- Hochwürden Herr Stadtpfarrer!

Sie haben mich mit einem pfarramtlichen Schreiben vom 27. v. M. beehrt, mit dem Sie mir die Anzeige machten, dass sich bei der der gegenwärtigen Restauration der Kirche zu Gemünden ein Momument meiner Familie herrührend vom Jahre 1600 vorgefunden hat, worüber Sie den Ursprung durch den Stammbaum nachgewiesen haben ..

- Diese Mitteilung über dieses Familien-Denkmal aus der grauen Vorzeit hat mich freudig überrascht. Ich fühle mich als Zweig dieses alten Stammes verpflichtet, die Restaurierung dieses Denkmals auf meine Kosten herstellen zu lassen und ich füge zu der Bewerkstellung das Maximum des angegebenen Kostenbetrags mit 12 Gulden bei.

- Wenn es mit dem übrigen Anstriche der Kirche harmonisiert, ist es in lichter Steinfarbe zu kleiden…

- So bald es mir möglich wird, werde ich es selbsten in Augenschein nehmen, bei welcher Gelegenheit ich mich für nötige Bedürfnisse der Kirche interessieren werde.

- Euer Wohlgeboren Hochwürden ergebenster Diener Heinz Ludwig Hügel[21]

Infrastruktur

Wirtschaft

Gemünden fehlen arbeitsplatzstarke Industrieunternehmen, sodass viele Arbeitnehmer in die Nachbarstädte Lohr und Würzburg auspendeln. Vorwiegend kleinere Industriefirmen und eine Reihe von Einzelhandelsmärkten sowie zwei Pflegeheime sorgen für Arbeitsplätze.

Die Stadt ist durch die bayerische Staatsregierung als Mittelzentrum ausgewiesen.

266 Betriebe mit 2884 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen gab es 2017 im Stadtgebiet. Von der Wohnbevölkerung üben 4018 Personen eine versicherungspflichtige Tätigkeit aus, so dass die Zahl der Auspendler um 1134 Personen höher ist als die der Einpendler.

Im Gewerbegebiet Steinäcker-Weizenäcker im Stadtteil Langenprozelten haben sich vermehrt mittlere Betriebe (Heizöl Gumpp, Getränke Volpert, Euronics xxl tvg etc.) und Verkaufsgeschäfte (u. a. Möbel Berta, Hagebaumarkt, Tegut etc.) angesiedelt. Hier bekommt man nahezu alle Artikel die man zum täglichen Leben braucht. Man könnte es fast als eine kleine „Einkaufsstadt“ bezeichnen.

In der Stadt befinden sich vier Gewerbe- u. Industriegebiete. Diese sind im Einzelnen im Bereich Steinäcker-Weizenäcker im Stadtteil Langenprozelten, an der schwarzen Brücke in Wernfeld und in der Kernstadt die Bereiche Hofweg, und Keßlerbrücke mit den Firmen auf dem ehemaligen Gelände der Fa. Mörtl -jetzt Ziegler sowie der Fa. Hamm und entlang der Wernfelder Str. wo Filialisten angesiedelt sind.

Verkehr

Gemünden war Anfangspunkt des vor dem Ersten Weltkrieg geplanten und aufgegebenen Projektes eines Main-Fulda-Kanals.

Die Stadt ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Die Nord-Süd-Strecke Fulda–Würzburg vereinigt sich am Bahnhof Gemünden (Main) mit der West-Ost-Strecke von Aschaffenburg. Westlich der Stadt überquert die Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg mit der Maintalbrücke Gemünden den Main. Außerdem zweigt in Gemünden die Bahnstrecke Gemünden–Bad Kissingen ab; die Erfurter Bahn verbindet über diese Gemünden mit Schweinfurt. Dazu verbinden vor allem Regionalbahnen der DB AG Gemünden mit den Städten Würzburg und Aschaffenburg. Gemünden ist zudem ein wichtiger Knotenpunkt im Güterverkehr.

Gemünden liegt an der Bundesstraße 26.

Für die Schifffahrt gibt es Anlegemöglichkeiten am Hafen Gemünden am Main.

Soziales und Bildung

Auf dem ehemaligen Hofgut „Hohenroth“ hat sich seit 1978 die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth niedergelassen, die zu SOS-Kinderdorf Deutschland gehört. Knapp 160 behinderte Menschen (Stand: 10/2007) leben dort in Familien, die sie betreuen, und arbeiten in eigenen Werkstätten (Molkerei, Bäckerei, Schreinerei, Schnitzerei und Metallwerkstatt), der Landwirtschaft sowie im Dorfladen. Die Zufahrt nach Hohenroth erfolgt über Rieneck.

2018 gab es nach der amtlichen Statistik

- Acht Kindertageseinrichtung mit 602 genehmigten Plätzen und 484 Kindern

- Vier Volksschulen mit 528 Schülern

- Zwei Realschulen mit 659 Schülern und

- zwei Gymnasien mit 635 Schülern.

Persönlichkeiten

Kernstadt

- Johann Gallus Hügel (1664–1719), Steinmetzmeister

- Elias Hügel (1681–1755), kaiserlicher Hof-Steinmetz- und Kirchenbaumeister des Barock

- Georg Adam Kreß (1744–1788), Schulmeister und Komponist

- Sebastian Mantel (1792–1860), Forstmann

- Joseph Nikolaus von Mantel (1800–1872), Forstmann

- Caspar Haeusler (1854–1938), Offizier und Reichstagsabgeordneter

- Euchar Albrecht Schmid (1884–1951), deutscher Jurist, Schriftsteller und Verleger, der Mitbegründer und Geschäftsführer des Karl-May-Verlags

- Werner Wirsing (1919–2017), Architekt und Hochschullehrer

- Olga Knoblach-Wolff (1923–2008), Malerin und Grafikerin

- Anneliese Lussert (1929–2006), Wirtin zum „Goldenen Engel“, Dichterin

- Hans Michelbach (* 1949), CSU-Politiker, Bürgermeister von Gemünden

- Verena Ballhaus (* 1951), Kinderbuch-Illustratorin

- Nadine Angerer (* 1978), Fußballweltmeisterin, Weltfußballerin des Jahres 2013

- Andreas Kümmert (* 1986), Singer und Songwriter, Gewinner der dritten Staffel der Gesangs-Castingshow The Voice of Germany

Gemeindeteile

- Jakob Mehling (1853–1905), Politiker, Landtagsabgeordneter

Literatur

- Anneliese Lussert, Olga Knoblach-Wolff: Dir sing ich Gemünden mein Lied. Hofmann, 1982.

- Hans Michelbach: Main – Sinn – Saale, Fränkische Landschaft mit den schönsten Städten, Stadtgeschichte Gemünden a.Main. Tykve, Böblingen 1992, ISBN 3-925434-67-4, S. 70 ff.

- Helmuth Furch: Elias Hügel, Hofsteinmetzmeister. 1681 Gemünden am Main – 1755 Kaisersteinbruch. 1992, ISBN 978-3-9504555-2-6.

- Helmuth Furch: In: Mitteilungen des Mus.- u. Kulturvereines Kaisersteinbruch. ISBN 978-3-9504555-3-3.

- Grabsteine der Kaisersteinbrucher Kirche, Familie Hügel. Nr. 1, S. 1–8.

- Anneliese Lussert: Einer zog aus und wurde berühmt (Elias Hügel). Hörbild im Bayerischen Rundfunk, aufgeschrieben in Nr. 22.

- Die Familie Hügel aus Gemünden am Main. Nr. 42, 1996.

- Helmuth Furch: Elias Hügel, Baukünstler. Der Großauftrag der Wiener Karlskirche hat sein Leben bestimmt. Kaisersteinbruch 2005. ISBN 978-3-9504555-6-4.

- Gerd Wolfgang Sievers: 111 Orte im Burgenland, die man gesehen haben muss. Kaisersteinbruch, Die Apotheose des Elias Hügel. .. der berühmteste Steinmetz war ein gewisser Elias Hügel, ein aus Mainfranken stammender Bildhauer. Nr. 38, S. 84 f. Hermann Josef Emons Verlag, 2013. ISBN 978-3-95451-229-4. (mit dem Bild der Raja Schwahn-Reichmann)

Weblinks

- Gemünden. In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Band 7, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig/Wien 1885–1892, S. 76.

- Stadt Gemünden

- Historisch-topographische Notizen

- Gemünden am Main: Amtliche Statistik des LfStat

- Helmuth Furch 1992/2015, Elias Huegel – Hofsteinmetz mit dem Bild : „Apotheose des Elias Hügel“ (PDF; 23,9 MB)

- Stadtgeschichte Gemünden am Main https://stadtgeschichte.museum-huttenschloss.de/

Einzelnachweise

- Genesis Online-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik Tabelle 12411-001 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Gemeinden, Stichtage (letzten 6) (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011) (Hilfe dazu).

- Gemeinde Gemünden a.Main in der Ortsdatenbank der Bayerischen Landesbibliothek Online. Bayerische Staatsbibliothek, abgerufen am 4. April 2021.

- Gemeinde Gemünden a.Main, Liste der amtlichen Gemeindeteile/Ortsteile im BayernPortal des Bayerischen Staatsministerium für Digitales, abgerufen am 7. Dezember 2021.

- Einwohnerzahlen

- Denkmäler – Zollberg 1

- Wolf-Armin von Reitzenstein: Lexikon fränkischer Ortsnamen. Herkunft und Bedeutung. Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken. C. H. Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-59131-0, S. 80 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Christine Demel: Leinach. Geschichte – Sagen – Gegenwart. Gemeinde Leinach, Leinach 1999, S. 116.

- Christine Demel u. a.: Leinach. Geschichte – Sagen – Gegenwart. Gemeinde Leinach, Leinach 1999, S. 160–162 (Das Leinachtal im Dreißigjährigen Krieg 1618–1648), hier: S. 162.

- Mittelalterliche Leprosorien in Bayern, Gesellschaft für Leprakunde 1995, abgerufen 5. Januar 2017 (Memento des Originals vom 6. Februar 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Hartwig Beseler, Niels Gutschow: Kriegsschicksale Deutscher Architektur. Karl Wachholtz-Verlag, Neumünster 2000, ISBN 3-926642-22-X. Band 2, S. 1355, 1358

- Wilhelm Volkert (Hrsg.): Handbuch der bayerischen Ämter, Gemeinden und Gerichte 1799–1980. C. H. Beck, München 1983, ISBN 3-406-09669-7.

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 762.

- Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl des Stadtrats am 15.03.2020. Der Wahlleiter der Stadt Gemünden a.Main, 27. März 2020, abgerufen am 17. November 2020.

- Willkommen in Gemünden a.Main. Stadtverwaltung Gemünden am Main, abgerufen am 27. März 2021.

- Eintrag zum Wappen von Gemünden am Main in der Datenbank des Hauses der Bayerischen Geschichte

- Theodosius-Florentini-Schule

- Main-Post-Artikel zum Zollhaus Zwing

- Geschichte auf der Homepage der Zwing (Memento des Originals vom 12. Oktober 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Dokumentation, Band 1. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1995, ISBN 3-89331-208-0, S. 141 f.

- Ein interessanter Fund im Archiv der Pfarre St. Peter und Paul in Gemünden am Main durch Wolfgang Stein vom Historischen Verein Gemünden.

- Ein interessanter Fund im Archiv. In: Mitteilungen des Museums- und Kulturvereines Kaisersteinbruch Nr. 51, September 1998. S. 70 f. ISBN 978-3-9504555-3-3.