Paulus von Tarsus

Paulus von Tarsus (griechisch Παῦλος Paûlos, hebräischer Name שָׁאוּל Scha’ul (Saul), lateinisch Paulus; * vermutlich vor dem Jahr 10 in Tarsus/Kilikien; † nach 60, vermutlich in Rom) war nach dem Neuen Testament (NT) ein erfolgreicher Missionar des Urchristentums und einer der ersten christlichen Theologen.

Als griechisch gebildeter Jude und gesetzestreuer Pharisäer mit römischem Bürgerrecht verfolgte Paulus zunächst die Anhänger Jesu Christi, dem er zu dessen Lebenszeit nie begegnet war. Seit seiner Bekehrung verstand er sich jedoch als von Gott berufener Apostel des Evangeliums für die Völker (Gal 1,15 f. ). Als solcher verkündete er vor allem Nichtjuden den auferstandenen Jesus Christus. Dazu bereiste er den östlichen Mittelmeerraum und gründete dort einige christliche Gemeinden. Durch seine Briefe blieb er mit ihnen in Kontakt. Diese ältesten erhaltenen urchristlichen Schriften bilden als sogenannte Paulusbriefe einen wesentlichen Teil des späteren NT.

Wesentliches Kennzeichen der paulinischen Theologie ist die Konzentration des christlichen Glaubens auf die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi mit ständigem Bezug auf die Verheißungen des Tanach. Durch die stellvertretende Erfüllung der Tora durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, fand Paulus die Rechtfertigung des Menschen und seine Versöhnung mit Gott aus Gnade begründet. Diese Themen wurden in unterschiedlichen Interpretationen Grundbausteine für die Lehren vieler christlicher Konfessionen.

Orthodoxe Kirchen, die Römisch-katholische Kirche, die Koptische Kirche, die Armenische Apostolische Kirche und die Anglikanische Gemeinschaft verehren Paulus als Heiligen. Die evangelischen Kirchen erinnern mit Gedenktagen an ihn. Seine Briefe haben Kirchenväter und führende christliche Theologen geprägt und damit die europäische Geistesgeschichte stark beeinflusst. Seit der Aufklärung sehen viele Historiker in Paulus den eigentlichen Gründer des Christentums als eigenständige Religion.

Quellen

Im Neuen Testament gibt es ein sogenanntes Corpus Paulinum, das aus 14 Schriften besteht. Davon werden Paulus dreizehn Briefe namentlich zugeschrieben. Für sieben davon – Röm, 1 Kor, 2 Kor, Gal, Phil, 1 Thess, Phlm – gilt auch in der aktuellen historisch-kritischen Forschung seine Autorenschaft als unstrittig.[1] Sie wurden in den Jahren zwischen 50 und 60 n. Chr. verfasst und sind die Hauptquelle für Biografie, Theologie und Missionstätigkeit des Paulus.

Eph, Kol, 2 Thess sowie die Pastoralbriefe (1 Tim, 2 Tim und Tit) erheben ebenfalls den Anspruch, von Paulus verfasst zu sein, sind aber nach Mehrheitsmeinung der historisch-kritischen Forschung später entstandene Pseudepigraphen. Sie bezeugen demnach, dass Paulus in der Region, wo diese Schriften entstanden, als der Apostel schlechthin galt.[2]

Die vierzehnte Schrift des Corpus Paulinum ist der Hebräerbrief. Er nennt im Text keinen Verfasser, und es gibt kein gesichertes Wissen über seinen Autor. Die Zuschreibung an Paulus ist alt und durch Papyrus 46 bereits für den Anfang des 3. Jahrhunderts bezeugt; durchsetzen konnte sich diese Annahme über paulinische Autorenschaft erst im 4. Jahrhundert.[3]

Von den paulinischen Missionsreisen berichtet außerdem die Apostelgeschichte des Lukas (Apg), die üblicherweise um die Jahre 80–90 datiert wird, wenngleich auch deutlich frühere und deutlich spätere Daten vorgeschlagen worden sind. Ihre Angaben müssen laut dem evangelischen Theologen Jürgen Roloff kritisch bewertet werden, um die Selbstaussagen aus den Briefen zu ergänzen und so einen chronologischen Rahmen der Biographie des Paulus zu rekonstruieren.[4] Laut dem evangelischen Theologen Udo Schnelle lassen sich die Angaben der Apostelgeschichte in ihren Grundzügen durch die Briefe bestätigen.[5]

Außerchristliche Quellen zu Leben und Werk des Paulus sind nicht bekannt.

Chronologie

Die Paulusbriefe nennen die Orte ihrer Abfassung nicht und geben auch kaum Hinweise auf die Zeit ihrer Abfassung. Dagegen finden sich einige spärliche biografische Angaben. Die Apostelgeschichte beschreibt die Aufenthaltsorte und Reisewege des Paulus ausführlich, aber ebenfalls ohne genaue Daten. Sie lassen sich daher nur indirekt erschließen. Ausgangspunkt dafür sind zwei externe Fixdaten:

- Laut Apg 18,2 traf Paulus bei seiner Ankunft in Korinth das Ehepaar Aquila und Priszilla, das kürzlich aus Italien eingetroffen sei, weil der römische Kaiser Claudius allen Juden befohlen habe, Rom zu verlassen. Dieses Edikt erwähnt auch der römische Chronist Sueton (Cl 25,4); es wird mit Orosius auf das Jahr 49 datiert.

- Laut Apg 18,12 wurde Paulus später in Korinth dem römischen Prokonsul Gallio vorgeführt. Dieser regierte nach römischen Inschriften vom Frühsommer 51 bis Frühsommer 52. Demnach war Paulus spätestens ab 50 bis maximal Juli 52 in Korinth, also für etwa anderthalb Jahre.

Weil Angaben in den Paulusbriefen einige Stationen der zweiten Missionsreise des Paulus vom Apostelkonzil in Jerusalem (Apg 15,23 ) bis Korinth (Apg 18,1) bestätigen, sind diese weitgehend unstrittig. Aus dem Reiseweg und Aufenthalten von Jerusalem über Antiochia, Syrien, Kilikien (Apg 15,40 ; Gal 1,21 ), Derbe und Lystra (Apg 16,1 ), Phrygien und Galatien (Apg 16,6 ), Philippi (Apg 16,11–12 ; Phil 4,15 ff. ), Thessalonich (Apg 17,1 ; 1 Thess 2,2 ), Beröa (Apg 17,10 ), Athen (Apg 17,15 ; 1 Thess 3,1 ) bis Korinth ergibt sich eine ungefähre Reisedauer von zwei Jahren. Darum wird das Apostelkonzil oft auf das Jahr 48 datiert. Bald darauf folgte nach Gal 2,1–14 der antiochenische Zwischenfall: Dieser wird gemäß Apg 15,35 oft auf den Sommer 48 datiert.

Für die Zeit von der Bekehrung bzw. Berufung des Paulus bei Damaskus bis zum Apostelkonzil geht man von den Angaben in Gal 1,6 bis Gal 2,14 aus. Diese sind jedoch nicht eindeutig. Laut Gal 1,17 hielt sich Paulus nach seiner Berufung in „Arabien“ auf und kehrte dann kurzzeitig nach Damaskus zurück. Laut 2 Kor 11,32f. hatte er sich bei Aretas IV. unbeliebt gemacht; damit ist „Arabien“ als das Nabatäerreich identifiziert, „wie auch klargestellt ist, daß der Apostel sich dorthin wandte, um zu missionieren und nicht, um zu meditieren.“[6]

Laut Gal 1,18 besuchte er „drei Jahre später“ erstmals die Jerusalemer Urgemeinde. Die Angabe wird meist nicht auf den vorangehenden Damaskuskurzaufenthalt, sondern auf die Frist seit der Berufung bezogen, weil Paulus damit seine unabhängige Völkermission begründet. Laut Gal 2,1 hielt er sich längere Zeit in Syrien und Kilikien auf und besuchte Jerusalem „14 Jahre später“ zum Apostelkonzil erneut (manche Theologen beziehen diese Angabe allerdings auf den in Apg 11,30; 12,25 erwähnten Besuch[7]). Weil Gal 1,18 den Zeitabstand zur Berufung betont, wird auch Gal 2,1 nicht auf den Reiseaufenthalt davor, sondern auf die Frist zwischen beiden Jerusalemaufenthalten bezogen. In antiker Zählweise wurde das angebrochene Jahr voll mitgezählt: Aus 48 (Apostelkonzil) minus 13 ergibt sich das Jahr 35 für den ersten Jerusalembesuch. Aus 35 minus 2 ergibt sich, dass Paulus etwa im Jahr 33 Christ wurde und seine Missionstätigkeit begann.

Da Paulus laut Apg 8,3 und Apg 9,1–2 längere Zeit als Christenverfolger in Palästina und Syrien tätig war, wo sich schon christliche Gemeinden gebildet hatten, muss seine Bekehrung einige Jahre nach Jesu Tod geschehen sein. Das angenommene Bekehrungsjahr 33 passt daher zum vermuteten Todesdatum Jesu am 14. Nisan (7. April) des Jahres 30. Jedoch widersprechen einige Angaben der Apg den Eigenangaben der Paulusbriefe. Laut Apg 9,26 reiste Paulus von Damaskus direkt nach Jerusalem, nicht zuerst nach Arabien. Laut Apg 11,27–30 besuchte er Jerusalem vor dem Konzil ein zweites Mal. Diese Widersprüche zu Gal 1,17–18 werden mit dem theologischen Konzept des Lukas erklärt: Er betont die Einheit der werdenden Kirche mit einem sofortigen Kontakt des Paulus zu den Jerusalemer Autoritäten und verwendet auch weitere Jerusalembesuche des Paulus (bei ihm insgesamt fünf) als Kompositionsmittel, das die Ausbreitung des Evangeliums von Jerusalem aus in der Welt illustrieren soll. Wegen dieser idealisierenden Tendenz halten die meisten Exegeten die Eigenangaben des Paulus für zuverlässiger. In Gal 1,21 fehlt ferner die in Apg 13–14 beschriebene Missionsreise von Antiochia aus nach Zypern und einige Landstriche in Kleinasien. Diese Reise halten viele Exegeten dennoch für wahrscheinlich, weil Paulus hier noch als untergeordneter Begleiter des Barnabas erscheint (Apg 14,12 ) und seine Reisen in Gal 1,21 nur grob skizziert, ohne sie auszuführen.

Die in Apg 18,18–23 genannten Zwischenstationen Caesarea und Jerusalem lassen sich kaum mit Eigenangaben des Paulus in Einklang bringen. Als zuverlässige Angaben entnimmt man daraus nur, dass er nach seinem Korinthaufenthalt (50–52) nach Antiochia zurückkehrte und später nach Ephesus aufbrach. Der dortige Aufenthalt wird nach Apg 19,1.8.10 ; Apg 20,31 sicher auf zwei Jahre und neun Monate, also etwa von Sommer 52 bis Frühjahr 55 datiert. Darauf folgte die Kollektenreise durch Makedonien und Achaia, nach der Paulus wieder Korinth besuchen wollte (Apg 19,21 ; 1 Kor 16,5 ). Dort blieb er laut Apg 20,3 rund drei Monate (Anfang 56). Weil Juden seine geplante Weiterreise nach Syrien verhindert hätten, sei er über Makedonien, Philippi, Troas, Assos, Milet und Caesarea nach Jerusalem zurückgekehrt (Apg 20,6 ; vgl. Röm 15,25 ). Dort wurde er durch Claudius Lysias, den Kommandenten der Garnison, inhaftiert und an den Prokurator Marcus Antonius Felix überstellt, als dieser schon einige Jahre im Amt war (Apg 24,10 ). Dessen Amtszeit begann nach römischen Quellen um 52/53. Sein Nachfolger war Porcius Festus (Apg 24,27 ); dieser löste ihn laut Flavius Josephus unter Nero ab, wahrscheinlich um 58. Dies passt zur Amtszeit des Hohenpriesters Ananias nach Apg 24,1 (47–59). Nach seinem Appell an den Kaiser (Apg 25,11 ) wurde Paulus wohl bis Frühjahr 59 nach Rom überführt. Heinz Warnecke vertrat die These, auf der Überfahrt sei das Schiff nicht, wie lange vermutet, auf Malta gestrandet, sondern auf Kefalonia.[8][9][10][11][12] Diese Hypothese wird aber in der Exegese weithin abgelehnt; ein neuer Konsens besteht folglich nicht.[13]

In Rom soll er sich laut Apg 28,30 einige Jahre relativ frei bewegt und gepredigt haben. Vermutet wird daher und wegen 1 Clemens 5,5–7,[A 1] dass er spätestens bei der Christenverfolgung Neros (64) den Tod fand.[14]

| Datum | Ereignis[15] | Brief[4] |

|---|---|---|

| 33 | Berufung bei Damaskus | |

| 35 | erster Jerusalembesuch | |

| 36–47 | Reise nach Tarsus/Kilikien, Antiochia/Syrien; eventuell Zypern, südliches Kleinasien | |

| Frühjahr 48 | Apostelkonzil | |

| Sommer 48 | Zwischenfall in Antiochia | |

| 49/50 | Reise durch Kleinasien und Makedonien | |

| 50–52 | Korinth | |

| 51/52 | Reise nach Antiochia | Erster Thessalonicher |

| 52–55 | Ephesus | 54: Erster und Zweiter Korinther |

| 55 | Troas, Makedonien, Korinth | Galater; Römer |

| Frühjahr 56 | Ankunft in Jerusalem | |

| 56–58 | Gefangenschaft in Cäsarea | |

| 58 | Amtswechsel von Felix zu Festus; Überführung nach Rom | Philipper und Philemon |

| 59 | Ankunft in Rom | |

| 64 | Tod |

Diese Liste nennt nur die verhältnismäßig gesicherten Daten; patristische Notizen von einer Paulusmission in Spanien und von seiner Hinrichtung in Rom unter Kaiser Nero (64) sind umstritten.

Leben

Geburtsjahr

Eine Schätzung des Geburtsjahrs kann von zwei Angaben des Paulus in seinen echten Briefen ausgehen, wobei allerdings eine rhetorische Komponente vorhanden ist:

- In Phlm 9 bezeichnet er sich als „alter Mann“, d. h. über 50 Jahre alt. Dann wäre er um die Zeitenwende geboren.

- In Gal 1,14–15 vergleicht er sich mit seinen Altersgenossen; hier hat man den Eindruck, dass er bei seiner Berufung/Bekehrung ein jüngerer Mann (etwa 20-jährig) war; damit kommt man auf ein Geburtsjahr etwa 10 n. Chr.

Beide Angaben zusammengenommen deuten auf ein Geburtsjahr zwischen 1 und 10 n. Chr.[16]

Herkunft

Nach Apg 22,3 stammte Paulus aus einer Familie von Pharisäern aus Tarsus in der damaligen römischen Provinz Kilikien, einem Landstrich in der heutigen Südtürkei im Grenzgebiet zu Syrien. Diese Hafenstadt war damals ein bedeutendes Handelszentrum mit einer größeren jüdischen Diasporagemeinde, wie es sie in vielen Küstenstädten des Mittelmeerraums gab. „Wir wissen wenig, was es damals bedeutete, ein griechisch sprechender Pharisäer in Kleinasien zu sein.“[17] (Ed Parish Sanders)

Hieronymus gibt mehrere Beispiele dafür, dass Paulus in seinen Briefen einen für Kilikien typischen Koine-Dialekt verwendete, der zur Zeit des Hieronymus noch gebräuchlich war.[18]

Nach der Apostelgeschichte hatte Paulus das Bürgerrecht der Stadt Tarsus (Apg 21,39 ).[19] Von Geburt an war er nach Apg 16,37 ; Apg 22,28 römischer Bürger, ein Recht, das für Tarsus in der frühen Kaiserzeit einem Oberschichtmerkmal gleicht. Denkbar wäre, dass der Vater des Paulus als Freigelassener eines römischen Bürgers das Bürgerrechtsprivileg erworben hatte: für einen Juden ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Die Familie des Paulus hätte etwa von den Römern durch Kriegsgefangenschaft verschleppt und nach Tarsus in die Sklaverei verkauft worden sein können. Laut Hieronymus stammen die Eltern des Paulus aus Gischala in Galiläa, einem der Zentren des Widerstands gegen die Römer während des ersten jüdischen Aufstandes. Eine ursprüngliche Versklavung würde jedenfalls am ehesten den Umstand erklären, weshalb eine pharisäische Familie überhaupt außerhalb des jüdischen Kernlandes anzutreffen war. Das hätte allerdings für die ganze Herkunftsfamilie des Paulus die Frage aufgeworfen, wie sie sich auf Dauer von paganen Kultveranstaltungen fernhalten wollten. Eine Übersiedlung nach Jerusalem hätte hier einen Ausweg geboten.[20] Auf sein Bürgerrecht hat er sich nach Darstellung der Apostelgeschichte später in Konflikten um seine Mission erfolgreich berufen – so zum Beispiel bei seiner Gefangennahme im Tempel in Jerusalem (Apg 21,37–40 ; Apg 22,23–30 ). In seinen Schriften erwähnt er allerdings an keiner Stelle, dass er im Besitz dieser Rechte gewesen sei.[19]

Lukas führt ihn mit dem jüdischen Vornamen Saulus ein (Apg 7,58 ; Apg 8,1.3 ), der von Saul, hebräisch שָׁאוּל, dem ersten König Israels abgeleitet ist. Wie dieser stammte seine Familie aus dem Stamm Benjamin (1 Sam 9,1 ), der als der kleinste der Zwölf Stämme Israels galt. Zur Erklärung des Namens Paulos (griechisch παΰλος, lateinisch paulus oder paullus bedeutet „klein“, Paulus wörtlich „der Kleine“) werden verschiedene Hypothesen diskutiert, darunter, dass „die Namensverleihung mit persönlichen Beziehungen des Vaters des Paulus, etwa mit seinem Patronus, zusammenhängen mag“.[21]

Im Gegensatz zum hebräischen Namen Saul ist Paulus ein Name aus der hellenistisch-römischen Welt.[19] Paulus selbst verwendete in seinen Briefen stets nur diesen Namen.[19]

Lukas spricht beiläufig von „Saulus, der auch Paulus heißt“, erst in Apg 13,9 , als Paulus bei einer Missionsreise im Zusammenhang mit der Bekehrung des Statthalters von Zypern Sergius Paulus den Magier Elymas blendet. Saulus wechselte seinen Namen also nicht wegen seiner Bekehrung und Taufe zum christlichen Glauben, wie es eine verbreitete Meinung (vgl. Apg 13,9 ) und die bekannte Redewendung vom Saulus zum Paulus nahelegen. Juden wählten im fremden Lebensumfeld und in der Diaspora häufig einen zweiten Namen, der für Außenstehende sogleich verständlich war und möglichst ähnlich wie ihr ursprünglicher Name klang.[19] Dass Paulus diesen Brauch übernahm, kann vielleicht als Hinweis darauf gesehen werden, dass er sich als römischer Bürger sicher zu bewegen wusste[19] und dadurch seine Möglichkeiten in der „Verkündigung des Evangeliums“ (vgl. 1 Kor 15,1–4 ) erweitert wurden. Allerdings war der Name Paulus zu dieser Zeit sehr selten, er kam jedoch zum Beispiel bei der patrizischen Gens der Aemilier in Rom häufiger vor.

„Was den Namen ‚Paulus‘ anbelangt, so muss man sagen, daß er bei Römern nicht sehr häufig, bei Nichtrömern jedoch vor allem im griechischen Osten extrem selten war, und bei Juden sonst überhaupt nicht vorkommt.“

Paulus selbst betonte zwar den völligen Wesenswandel, der ihm durch Jesus Christus widerfuhr, brachte diesen aber nicht mit einem Namenswechsel in Verbindung. Er verwahrte sich entschieden dagegen, diesen Wandel als Aufgabe seines Judentums misszuverstehen. Gegenüber innerchristlichen Gegnern hob er seine jüdische Abstammung später immer wieder hervor (zum Beispiel Phil 3,5 ):

„[…] einer aus dem Volk Israel, vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer“

Bildung

Paulus wurde schon in seiner Jugend zu einem Toralehrer ausgebildet. Er war Pharisäer und nahm sein schriftgelehrtes Studium wohl nicht in der jüdischen Diaspora, sondern in Judäa und Jerusalem auf.[19] Obwohl in Tarsus geboren, wuchs er laut Apg 22,3 in Jerusalem auf und wurde dort vom damals berühmten Rabbiner Gamaliel I. unterrichtet. Seine Briefe zeigen sowohl solide Kenntnisse des Tanach als auch hellenistischer Rhetorik, Redeformen und Briefschemata. Seine Schriften gebrauchen viele Begriffe der griechischen Umgangssprache,[23] besonders die der Stoa. Diese Ausdrucksweise wurde im Mittelmeerraum überall verwandt und verstanden.[24] Die Sprache des Paulus ist in hohem Maße von der Septuaginta, der griechischen Übersetzung der heiligen Schrift, geprägt. Gelegentlich hat er auch auf den ihm vertrauten hebräischen Urtext zurückgegriffen.[23] Die Entgegensetzung von Judentum und Hellenismus ist forschungsgeschichtlich überholt; vielmehr lebte Paulus eine für seine Zeit typische Bikulturalität, wie er auch Griechisch und Hebräisch beherrschte (über eine mögliche Kompetenz im Lateinischen, die er für seine anvisierte Reise nach Spanien gebraucht hätte, sind keine Informationen vorhanden).[25]

Vor Bekanntwerden der Schriftrollen vom Toten Meer fehlten für viele Themen der paulinischen Briefe Parallelen des palästinischen Judentums, so dass sein Insistieren auf dem Pharisäersein unverständlich war. Die Qumranrollen ermöglichen es nun, bei Formulierungen wie „Kinder des Lichts“, „Werke der Finsternis“, „Werke des Gesetzes“, „Gerechtigkeit Gottes“ die Vorstellungswelt des Paulus vor ihrem jüdischen Hintergrund zu verstehen.[26]

Paulus grenzte sich später als Christ von der im Diasporajudentum gepflegten Weisheit ab (1 Kor 2,1–4 ). Die von Lukas stilisierte Paulusrede auf dem Areopag (Apg 17 ) wird daher als spätere apologetische Umdeutung genuin paulinischer Kreuzestheologie beurteilt.[27]

Nach jüdischem Brauch lernte Paulus neben seiner Schriftausbildung auch das Handwerk des Zeltmachers (Apg 18,3 ). Mit dieser Tätigkeit verdiente er später als Missionar seinen Lebensunterhalt (1 Thess 2,9 und 1 Kor 4,12 ). So war er nicht darauf angewiesen, Gaben aus den christlichen Gemeinden annehmen zu müssen (Phil 4,14–18 und 1 Kor 9,12–18 ).[24] Er konnte so die vollkommene Unabhängigkeit seiner Predigt wahren und das Evangelium ohne Entgelt verkündigen.[24] Ekkehard und Wolfgang Stegemann betonen, dass der Sozialstatus des Paulus sich nach seinen Selbstzeugnissen völlig anders darstellt als nach der Apostelgeschichte:[28]

- Nach der Apostelgeschichte verfügt er über die finanziellen Mittel, um in Ephesos eine Schule für seine Verkündigungstätigkeit zu mieten, in Rom eine eigene Wohnung. Seine Arbeit in der Werkstatt von Priska und Aquila wirkt mehr wie eine „missionstaktische“ Vorgehensweise.

- Den Briefen zufolge leistete Paulus, vermutlich im Tagelohn, den ganzen Tag und noch vor oder nach Sonnenuntergang (1 Thess 2,9) schwere Arbeit. Seine Leidenserfahrungen mit Mangel an Nahrung und unzureichender Kleidung (z. B. 1 Kor 4,8ff.) passen zu dem, was man über den Alltag antiker Handwerker weiß.

Der historische Paulus war also wohl „ein Mitglied der Unterschicht oberhalb des Existenzminimums.“[28]

Christenverfolger

Wie der Jude Paulus mit den ersten Christen in Berührung kam, geht aus der Apostelgeschichte und den paulinischen Schriften nicht hervor. Den Korinthern berichtet er, dass er die Gemeinde Gottes verfolgt habe (1 Kor 15,9 ). Er erwähnt in aller Offenheit, dass er christliche Gemeinden verfolgt habe, um sie zu zerstören (Gal 1,13 ). Er trat mit Eifer für das jüdische Gesetz ein (Phil 3,5–6 ) und wandte sich mit Feindschaft gegen den Glauben und die Lebensweise der ersten Christen.[29] Er hatte den Versuch unternommen, den christlichen Gemeinden die Möglichkeiten zu nehmen, sich zu bilden und zusammenzufinden.[29]

Paulus vertrat bis zu seiner Bekehrung den Pharisäismus, der verlangte, dass auch Proselyten (zum Judentum übergetretene Nichtjuden) zu beschneiden seien (vgl. Apg 15,5 ). Er verstand sich als „Eiferer für das Gesetz“ (Gal 1,14 ), der dessen Vorschriften auch gegenüber Mitjuden vorbildlich erfüllt habe (Phil 3,6 ). In diesem Streben wurde er ein erbitterter Gegner der hellenistischen Judenchristen, die in der jüdischen Diaspora missionierten und dabei neugetauften Heidenchristen die Befolgung der Tora erleichterten, indem sie auf deren Beschneidung verzichteten.

Laut Lukas war Paulus in Jerusalem Zeuge („Zuschauer und Sympathisant“, so Rudolf Pesch[30]) der tumultuarischen Steinigung des ersten christlichen Märtyrers Stephanus (Apg 7,58 ff. ) in einem Akt der Lynchjustiz. Dieser erschien als Wortführer jener Gruppe von Hellenisten, die in der Jerusalemer Urgemeinde als erste mit der Heidenmission begannen, den Tempelkult ablehnten und dadurch in Konflikt mit der sadduzäischen Priesteraristokratie gerieten.

Paulus schreibt demgegenüber in Gal 1,22 , dass er den Gemeinden Judäas, insbesondere Jerusalems persönlich unbekannt gewesen sei, bis er drei Jahre nach seiner Bekehrung nach Jerusalem gereist sei (Gal 1,18 ). Dies widerspricht der Schilderung bei Lukas, der ihm eine maßgebliche Rolle bei der Verfolgung der Christen zuschreibt (Apg 22,4 ). Paulus’ Anwesenheit bei der Steinigung bleibt somit fragwürdig. Auch scheint das Auftreten eines mit Vollmachten des Hohepriesters ausgestatteten Paulus, der gefangengenommene Christen gefesselt vor das Jerusalemer Tribunal schleppte (Apg 22,5 ), innerhalb der römischen Jurisdiktionsgewalt unwahrscheinlich. Eher betätigte sich Paulus wahrscheinlich im Rahmen der den Synagogengemeinden zugestandenen internen Strafgewalt (Geißelung, Bann).[31]

Berufung oder Bekehrung?

Paulus selbst schildert mehrmals Erscheinungen Jesu (Gal 1,15–19 ; Phil 3,7–12 ; 1 Kor 15,8–9 ; 2 Kor 4,1.5–6 ). Gott habe schon vor seiner Geburt entschieden, Paulus seinen Sohn zu offenbaren und ihn zum Völkerapostel zu berufen (Gal 1,15 ). Er betont, er sei seinem Auftrag drei Jahre lang gefolgt und habe erst dann die Jerusalemer Urgemeinde besucht (Gal 1,17–19 ). Es spricht einiges dafür, dass er dort die schon fixierte urchristliche Bekenntnisformel mit der Liste der Auferstehungszeugen übernahm, die er in 1 Kor 15,3–7 zitiert und in Vers 8 durch seine eigene Berufungsvision ergänzt.[32]

Paulus stellt sich aufgrund seiner Berufungserscheinung also in die Reihe der Auferstehungszeugen, von denen ihm die Augenzeugen bei seinem ersten Jerusalembesuch berichteten. Der formelhafte Ausdruck ōphthē (ὤφθη ‚gesehen wurde‘, ‚erschien‘) verweist auf Visionen, die wie in der jüdischen Apokalyptik als von Gott offenbarte Vorwegnahme endzeitlicher Ereignisse erfahren und weitergegeben wurden (zum Beispiel Dan 7,1–14 ). Denn Paulus schloss hier sein berühmtes Kapitel über die Totenauferstehung an, einen Glauben, den er mit Pharisäern, Zeloten und Essenern teilte.

Gottes Berufung, die Erkenntnis Jesu Christi als Sohn Gottes, der besondere Auftrag zur Völkermission und die Gewissheit der endzeitlichen Totenerweckung bildeten für Paulus also eine untrennbare Einheit. Er betonte daher, dass das von ihm verkündete Evangelium „nicht menschlicher Art“ sei (Gal 1,11 ), sondern eine unmittelbar von Gott geoffenbarte Botschaft.[33]

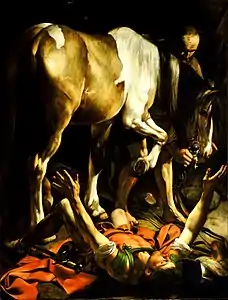

Die Apostelgeschichte schildert die Berufung des Paulus (Apg 9,1–18 ), das „Damaskuserlebnis“, als Bekehrung des Christenverfolgers. Paulus hört auf dem Weg nach Damaskus – von einem himmlischen Licht umstrahlt – die Stimme Jesu, der ihn fragt, warum er ihn verfolge. Er verliert daraufhin sein Sehvermögen, wird nach Damaskus geführt, dort von seiner Blindheit geheilt und lässt sich taufen. Paulus selbst zeichnet das Erlebnis in einer biographischen Notiz in Gal 1,15–16 nicht als Bekehrungserlebnis, sondern betont die Offenbarungs- und Berufungserfahrung.[34]

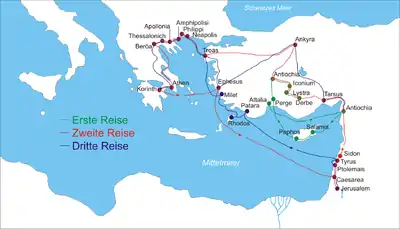

Missionsreisen

Gemäß seinem Selbstverständnis als Völkerapostel, d. h. als mit der Mission unter Nichtjuden Beauftragter, wollte Paulus das Evangelium Jesu Christi so weit wie möglich ausbreiten. Er und seine Begleiter lebten als Wandermissionare, die „in einer gewissen (apokalyptischen) Eile und Rastlosigkeit“ (Norbert Brox) möglichst große Gebiete erreichen wollten, indem sie darin jeweils die größeren Städte ansteuerten. Die neu gegründeten Gemeinden waren dann weitgehend sich selbst überlassen, weil die Missionare fortzogen, um anderswo Gemeinden zu gründen.[35]

Die Apostelgeschichte berichtet von mehreren Reisen des Apostels, die üblicherweise in „Missionsreisen“ eingeteilt werden, was aber der Darstellung der Apostelgeschichte nicht ganz entspricht.

In der „ersten Missionsreise“ besuchte er nach Darstellung der Apostelgeschichte zusammen mit Barnabas und dessen Neffen Zypern sowie anschließend die Heimat des Prokonsuls Sergius Paul[l]us,[36] dessen Familie in Antiochia bei Pisidien beheimatet war. Durch Verfolgungen gezwungen, reiste er auch noch in weitere Städte und kehrte schließlich mit Barnabas nach Antiochia am Orontes zurück. Historisch ist für diese von der Apg als eine einzige Reise stilisierte Lebensphase ein Zeitraum von 12 bis 13 Jahren anzunehmen; weder sind Briefe des Paulus aus dieser Zeit bekannt, noch äußerte er sich später brieflich dazu (mögliche Ausnahme: Gal 1,21).[37]

Die „zweite Missionsreise“ bestand aus einer Reise zu den in der ersten Reise gegründeten Gemeinden in Galatien[38] und anschließend nach Griechenland, einem längeren Aufenthalt in Korinth und dann einer Reise nach Jerusalem und Antiochia am Orontes. Letztere beschreibt Lukas nur kurz, diese Reise bildet zusammen mit dem Anfang der „dritten Missionsreise“ einen kurzen Bericht über eine Reise von Korinth in den Osten und zurück nach Ephesus, das auf der Hinreise kurz besucht wurde. Während der zweiten Missionsreise schrieb Paulus den ersten Thessalonicherbrief, der folglich seine älteste erhaltene Schrift darstellt.[39][40]

Die „dritte Missionsreise“ bestand vor allem aus einem dreijährigen Aufenthalt in Ephesus. Daran schloss sich eine Rundreise durch Griechenland an sowie eine Reise nach Jerusalem, bei der offenbar eine in den Briefen des Paulus erwähnte Kollekte überbracht werden sollte (was aber von Lukas nicht erwähnt wird). Die Pläne von Paulus sahen eine Weiterreise nach Rom und von dort die Mission des westlichen Mittelmeerraumes bis Hispanien vor (Röm 15,22 f. ). In Jerusalem wurde er jedoch von den römischen Behörden verhaftet und nach längerem Hin und Her nach Rom überstellt, wo er vermutlich das Martyrium erlitt.

Ein Vergleich mit den Paulusbriefen zeigt, dass Paulus vermutlich noch weitere, in der Apostelgeschichte nicht erwähnte Reisen unternommen hat. Über Details können aber nur Vermutungen angestellt werden.

Auf seinen Reisen wurde Paulus von anderen begleitet; die Paulusbriefe und die Apostelgeschichte nennen unter anderem Barnabas, Timotheus, Titus, Erastus und Silas. Ziel der Missionsreisen war der Aufbau christlicher Gemeinden. Sobald diese in der Lage waren, sich selbständig zu organisieren, reiste Paulus in die nächste Stadt. Die christlichen Gemeinden in den städtischen Zentren wurden zum Ausgangspunkt weiterer Missionen im Hinterland. Paulus hielt Briefkontakt mit den wichtigen Gemeinden; in den Briefen vertiefte er die christliche Glaubenslehre und ging auf Probleme und aktuelle Fragen ein.

Leiden und Verfolgung

Paulus beschreibt in seinen Briefen öfter persönliches Leiden, das er als Folge seiner Christusverkündigung deutet. Er stieß demnach bei Juden und Nichtjuden immer wieder auf starke Ablehnung, die bisweilen zu „Aufruhr“ führte: So überlebte er diverse körperliche Auseinandersetzungen, Steinigungsversuche und Strafgeißelungen (vgl. 2 Kor 11,24 f. ; Apg 14,19 ). Dies könnte ihn dauerhaft körperlich beeinträchtigt haben.[41] Als römischer Bürger hätte er Misshandlungen vermeiden können; entweder ist die Information der Apostelgeschichte über dieses Bürgerrecht als unhistorisch zu beurteilen, oder Paulus verschwieg seinen sozialen Status, weil er für Christus leiden wollte; möglicherweise hätte man ihm auch nicht geglaubt: „Einen ständig in der Tasche zu tragenden Personalausweis gab es damals noch nicht.“[42]

Gal 4,15 könnte auf ein Augenleiden hinweisen. In 2 Kor 12,7 spricht Paulus von einem „Stachel im Fleisch“ und „Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen muss, damit ich mich nicht überhebe“. Mit altgriechisch σκόλοψ skólops ist einerseits der Pfahl gemeint, andererseits jede Art von „lästigen Fremdkörpern“, z. B. Splitter, Dorn, Stachel.[43] Dies wird von vielen Exegeten als Hinweis auf eine Krankheit verstanden, die anfallartig mit heftigen, stechenden Schmerzen auftritt. Die Vorschläge lauten: chronische rheumatische Erkrankung, Arthrose, Depression, Epilepsie, Malaria, Augenmigräne.[44] Ulrich Heckel schlägt Trigeminusneuralgie vor.[45] Weitgehend gestützt auf die biblische Beschreibung der Bekehrung des Paulus (Apg 9,1–9 ), stellt Hartmut Göbel fest, dass die Kriterien für eine Migräne (IHS-Code 1.1) erfüllt seien:[46]

- Dauer von 4–72 Stunden bei unbehandeltem Verlauf (Paulus war drei Tage krank);

- Pulsierender Schmerz (siehe oben: „mit Fäusten schlagen“);

- Tagesaktivität erschwert (Paulus musste geführt werden);

- Verstärkung bei normaler körperlicher Aktivität (Paulus legte sich hin);

- Übelkeit, Erbrechen (Paulus fastete);

- Photo- und Phonophobie (Wahrnehmung blendenden Lichts).

Seine unstete Lebensweise, besonders die weiten Reisen, habe Triggerfaktoren für Migräneanfälle geliefert.[46]

Vielleicht spielt Paulus in 2 Kor 12,7 mit dem Stichwort „Stachel“ auf die Septuaginta an: „Da wird es im Hause Israel keinen Dorn der Bitternis mehr geben und keinen Stachel des Schmerzes von denen, die rings um sie wohnen und sie in ihrer Ehre gekränkt haben.“[47] In diesem Text, der antiken griechischen Übersetzung von Ez 28,24 , geht es nicht um Krankheit, sondern um eine unangenehme, durch persönliche Angriffe entstandene Situation.

Gefängnisaufenthalte

Paulus befand sich mehrmals in Gefangenschaft. Zwei seiner Briefe sind während eines Gefängnisaufenthalts abgefasst (Philipperbrief, Philemonbrief). Die Apostelgeschichte erwähnt eine kurzzeitige Gefangenschaft in Philippi (Apg 16,23 ), und einen längeren Aufenthalt in Jerusalem und Caesarea. Da die Römer keine längeren Gefängnisstrafen kannten, sondern nur Untersuchungshaft und sehr kurze Aufenthalte wie in Philippi, ist es unwahrscheinlich, dass sich Paulus noch ein weiteres Mal länger in Gefangenschaft befand.[48] Aus 2 Kor 1,8 f. sollte deshalb besser kein Gefängnisaufenthalt herausgelesen werden,[49] und andere Stellen in den Paulusbriefen beziehen sich wohl auf die Gefangenschaft in Caesarea bzw. in Rom.

Im Römerbrief, dem letzten der echten Paulusbriefe, zeigte sich Paulus besorgt darüber, dass er bei seiner geplanten Reise nach Jerusalem zur Übergabe einer Kollekte an die dortige Urgemeinde von Juden verfolgt, aber auch von Judenchristen abgelehnt werden könnte (Röm 15,30 ff. ). Wie schon beim Apostelkonvent, bei dem ihm diese Kollekte für die Genehmigung seiner Heidenmission auferlegt worden war, wollte Paulus offenbar für die Vollendung seines Lebenswerks, die lange geplante Mission auch im Westen des römischen Reichs, die persönliche Zustimmung der Urgemeindeleiter einholen. Seine Sorge war seit seiner Abreise aus Korinth begründet (Apg 20,3 ): Damals wählte Paulus mit seinen Begleitern den Landweg über Makedonien und bestieg ein Schiff nach Palästina erst in Kleinasien, um einem geplanten Anschlag seiner jüdischen Gegner zu entgehen (Apg 20,14 ). Die persönliche Übergabe der Geldsammlung sollte den Zusammenhalt von Juden- und Heidenchristen festigen, der durch den zunehmenden Druck des palästinischen Judentums auf die Urchristen und die Abwendung mancher Heidenchristen von ihren jüdischen Wurzeln gefährdet war.

Gefangennahme und römischer Prozess

Seiner Befürchtung gemäß wurde Paulus in Jerusalem von Diasporajuden angeklagt, er habe einen Nichtjuden mit in den Tempel gebracht: Darauf stand nach der geltenden sadduzäischen Toradeutung die Todesstrafe, die die Römer bei solchen religiösen Vergehen zuließen. Anlass dieser Beschuldigung war eine Auslösungszeremonie für Nasiräer, die Paulus nach jüdischer Sitte bezahlen wollte, um den Juden seine Treue zum Judentum zu demonstrieren. Um ihn vor jüdischer Lynchjustiz zu schützen, griff die römische Wache ein und nahm ihn in Schutzhaft (Apg 21,27–36 ). Nach einer mehrjährigen rechtlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf Paulus den römischen Statthaltern die Christusbotschaft verkündete und als römischer Bürger an den Kaiser appellierte (Apg 25,9 ff. ), wurde er schließlich gefangen nach Rom gebracht, um dort seinen Rechtsanspruch vorzutragen.

Über das Ende des Paulus berichtet die Apostelgeschichte nichts. Lukas nutzte den Zusammenhang, um von ihm gestaltete dramatische Gerichtsszenen und Paulusreden (Apg 20–25) in die Darstellung einzufügen. Deren Zielrichtung ist unter heutigen Exegeten umstritten.[50] Vielleicht reiste Paulus nach seiner Freilassung tatsächlich nach Hispanien.[51]

Vermuteter Märtyrertod in Rom

Nach einer zuerst im 1. Clemensbrief (Anfang des 2. Jh.) mitgeteilten Notiz soll Paulus ebenso wie Petrus den Märtyrertod erlitten haben.[52] In den Ende des 2. Jh. entstandenen Paulusakten[53] heißt es, er sei in Rom unter Kaiser Nero durch das Schwert hingerichtet worden. Möglicherweise fand er im Zuge von Neros Christenverfolgung im Jahr 64 den Tod.[54] Eine Kreuzigung wäre ihm dann als römischem Bürger erspart geblieben.

Sein Grab soll sich in Rom unter der Kirche Sankt Paul vor den Mauern befinden. Der italienische Archäologe Giorgio Filippi will es im Juni 2005 wiedergefunden haben. Ausgrabungen unter der Basilika unter der Führung von Vatikan-Archäologen brachten einen römischen Sarkophag hervor. Zuvor hatte man angenommen, das Grab sei bei einem Großbrand der Basilika 1823 zerstört worden.[55] Die gefundenen Knochenreste wurden 2009 durch Radiokohlenstoffdatierung auf das erste bis zweite Jahrhundert datiert. Zudem wurden in dem steinernen Sarkophag mit Gold verzierte purpurne Leinen und blauer Stoff entdeckt.[56]

Theologie

Die Theologie des Paulus ist in seinen Briefen ausgeführt (insbesondere im Römerbrief und im Galaterbrief). Er übernahm den Glauben der Jerusalemer Urgemeinde, dass Jesus von Nazaret der in der jüdischen Tradition erwartete Messias (altgriechisch Χριστός Christós, deutsch ‚der Gesalbte‘) und Menschheitserretter sei. Im Unterschied zu Jesus stellte Paulus nicht den himmlischen Vater, sondern den auferstandenen Heilsbringer und Mittler Jesus Christus ins Zentrum seiner Verkündigung. Er lehrte, Gott habe mit der Hingabe seines Sohnes auch die unreinen heidnischen Völker in seinen Bund aufgenommen, aber im Unterschied zum „Volk des ersten Bundes“ nur aus Gnade. Zur Annahme dieser Liebesgabe sei einzig der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus notwendig. Die Befolgung der jüdischen Tora sei den gläubigen Heiden erlassen. Zugleich seien sie jedoch dem erwählten Gottesvolk unterstellt. Er legte damit den Grundstein für die Abspaltung des Heidenchristentums vom Judentum.[57]

Grundzüge

Nach Udo Schnelle stehen Transformation und Partizipation im Mittelpunkt paulinischer Theologie: Gott habe den gekreuzigten Jesus von Nazareth nicht im Status des Todes und der Gottferne belassen, sondern ihm den neuen Status der Gottgleichheit verliehen. Diese Linie kann dann weiter in die Vergangenheit ausgezogen werden: Jesus hatte bereits präexistent dieses Gottnähe, gab sie aber auf, ging den Weg zum Kreuz und kehrte in die Gottnähe zurück. Der Mensch kann nach Paulus an der Transformation des Christus vom Tod zum Leben partizipieren.[58]

Wer den Satz bejahe: Christus ist „für mich“ gestorben (Gal 2,20 ), gehöre zur Gruppe der Erlösten. Deshalb lehnt Paulus auch die Übernahme der jüdischen Gesetze (Beschneidung unter anderem) ab. Denn nicht durch Einhaltung von Gesetzen, sondern durch den Glauben an die Rettungstat Christi werde der Mensch erlöst. Dies bedeutet nicht, dass Paulus alle Gesetze frei gibt; stattdessen existiert für ihn ein „Gesetz Christi“ (Gal 5 ; Röm 13 ), das jeder Gläubige erfülle.[59]

Entscheidend für das Verständnis der paulinischen Theologie ist die unbedingte Naherwartung der Endzeit. Gott wird diejenigen erretten, die sich dem Glauben an die Heilstat Christi zuwenden. Damit ist religionsgeschichtlich eine wichtige Wandlung erfolgt: Als Jude war Paulus der Überzeugung, dass derjenige errettet wird, der das jüdische Gesetz vollständig beachtet. Seit seiner Berufung zum Heidenapostel setzt Paulus einen vollständig anderen Akzent: Nicht mehr die Befolgung der Gesetze errettet, sondern der Glaube. Man muss also nicht mehr Jude sein, um errettet zu werden.[60] Daraus folgt für Paulus ein dringender Auftrag: Alle, auch die Heiden, müssen darüber informiert werden. Es geht Paulus darum, dass alle Menschen die Botschaft hören, dass sie der Glaube an Christus errettet.

Damit wollte Paulus nicht das Judentum auflösen. Ihm ging es allein darum, die Nichtjuden, im damaligen Sinne die Heiden, zu retten. Paulus ließ den Vorrang des Judentums weiterhin bestehen (Röm 9–11 ). Aber die Nichtjuden waren eben seit dem Christusereignis in den Kreis der Erretteten mit aufgenommen, sofern sie den Glauben annehmen (Gal 3–5 ).

Eschatologie

Wer an die Heilstat Christi glaubt, der ist nach Paulus gerecht vor Gott. Den Glaubenden ist die Errettung sicher. Dabei handelt es sich für Paulus um eine völlig neue Existenz, die der glaubende Mensch erhält (1 Kor 15 ). Schon im Diesseits vom Heiligen Geist beeinflusst, kann der Glaubende nach dem Tod die Auferstehung erwarten, die als Gemeinschaft mit Christus unter Ablegung des „Fleisches“ zu verstehen ist. Gegenwärtig steht also bereits der glaubende Christ durch den Heiligen Geist in Verbindung mit Gott; für die Zukunft steht die vollendete Erlösung aus.[61] In Christus sind die Glaubenden in den neuen Äon eingegangen (Röm 6 ), was sich für den einzelnen Christen in der Gabe des Geistes äußert (Röm 8,23 f. ). Trotzdem bleibt der einzelne Christ in seiner Sterblichkeit dem alten Äon verhaftet, kann jedoch in der eschatologischen Hoffnung auf grundlegende Neuerung leben (Röm 8,29 ), die mit der Wiederkehr Christi Einzug halten wird für alle Glaubenden und die gesamte Schöpfung Gottes.[61]

Das Heilsgeschehen

Paulus betonte im Römerbrief (3,27–28 ), dass der Glaube an das Handeln Gottes in Christi Tod und Auferstehung unabhängig von der Befolgung der Gesetze bzw. unabhängig von guten Handlungen vor Untergang und Tod rettet. Die Bedeutung des Glaubens an Jesus Christus wird ebenfalls in Gal 2,16 , Phil 3,8-14 und Röm 5,1 hervorgehoben. Paulus stellt an mehreren Stellen allerdings auch die aus dem Glauben sich ergebenden praktisch-ethischen Folgen dar (z. B. Gal 5,6 ).

Paulus ist überzeugt, dass Christus „für uns“ gestorben ist. Da Gott nichts veranlasst, was nicht notwendig ist, muss dieser Tod Christi notwendig gewesen sein. Er war notwendig für die Erlösung der Menschen. In diesem Sinne ist des Apostels Aussage „aus dem Gesetz wird niemand gerecht“ zu verstehen: Die Erlösung des Menschen ist allein durch den Glauben an die Heilstat möglich. Aus dem Gesetz allein heraus ist sie nicht möglich. Denn wäre sie so möglich, wäre der Tod Christi nach solcher Ansicht nicht notwendig gewesen.

Die in der paulinischen Theologie zentrale Frage nach der Rechtfertigung aus dem Glauben wird auch am Beispiel Abrahams (Gal 3,6–14 ) exemplifiziert, der von Gott im Alten Testament als Beispiel eines Gerechten gerühmt wird. Jedoch wird das jüdische Gesetz erst später eingeführt. Für Paulus ist Abraham das Beispiel dafür, dass man vor Gott gerecht wird, auch ohne das jüdische Gesetz. Das Gesetz hat vor allem die Funktion eines Schutzes vor der Sünde. Mit der Sendung Christi aber ist die Macht der Sünde gefallen, und Christus ist die Erfüllung der Heilsverheißung an Abraham.

In der gegenwärtigen theologischen Forschung ist die genaue Bedeutung des paulinischen Ausspruchs „aus Werken des Gesetzes wird niemand gerecht“ allerdings stark umstritten. Hatte Luther noch gemeint, Paulus drücke damit aus, dass jeder Versuch, das Gesetz zu erfüllen, eine Art Selbstgerechtigkeit wäre, so wird heute eher angenommen, Paulus wolle auf die Nichtigkeit des Gesetzes für die Heilserlangung hinweisen: Egal, ob ich das Gesetz erfülle oder nicht, bedeute dies nichts für das Heil. Alternativ werden folgende Thesen vertreten:

- Das Gesetz hat keine Heilsfunktion mehr, weil es jetzt Christus gibt (so Ed Parish Sanders).

- Das Gesetz hat keine Heilsfunktion, weil Gott auch nichtjüdische Gläubige unter dem Heil wissen will (so James Dunn).

- Das Gesetz hatte noch nie Heilsfunktion (so Michael Bachmann).[62]

Ethik

Paulus ist der Meinung, dass das von Gott gegebene Gesetz nicht zur Erlösung führen kann. Dennoch ist es für Paulus ein gutes, heiliges und gerechtes Gesetz. Denn durch den Akt des Glaubens ist der Mensch befreit von der Macht der Sünde und befähigt, das Gesetz Christi zu erfüllen. Grundlage des Gesetzes ist das Liebesgebot Christi. Keine Grundlage hingegen sind äußerliche Rituale wie Beschneidung.[63]

Ehe und Sexualität

Paulus lehnt sexuelle Freizügigkeit und Prostitution, die ihm im reichen Korinth begegnet ist, als „Unzucht“ ab. Der Verkehr mit einer Dirne beschmutze den eigenen Leib, der als Tempel Gottes über den Tod hinaus der allerhöchste Wert und damit schutzbedürftig sei (1 Kor 6,13 ). Damit richtet er sich gegen die, die sich auf griechische Ideale beziehen und meinen, „alles ist mir erlaubt“, und hält dagegen, „aber nicht alles ist nützlich“. Der Unzucht könne keine Sonderstellung zugewiesen werden. Wie die Ehe, die gottgewollte Einheit von Mann und Frau, vereinige auch außerehelicher sexueller Verkehr zu einem Leib und beschmutze damit den Leib Christi (1 Kor 6,16 ).

Wer sich nicht wie der unverheiratete, vielleicht verwitwete[64] Paulus der Sexualität ganz enthalten könne, solle eine Ehe eingehen, um sich von der Unzucht abzuwenden (1 Kor 7,2 ). Paulus betont den Wert der Ehe als in der Schöpfung vorgesehener Einheit, die ein Teil des Leibes Christi ist. Beide Partner verfügen über den gemeinsamen Leib und sind damit voneinander abhängig (1 Kor 7,4 ), wobei der Mann das Haupt der Frau sei, gleich wie Christus das Haupt des Mannes (1 Kor 11,3 ). Bestehende Ehen mit Ungläubigen werden von ihm nicht abgelehnt, weil der „unheilige“ Partner vom gläubigen Partner gerettet werden könne (1 Kor 7,12–14 ). Scheidungen lehnt Paulus anhand des Ehescheidungsverbotes Jesu ab, außer, die Initiative geht vom nicht-christlichen Partner aus (sog. Paulinisches Privileg, 1 Kor 7,15 ). Die Erhaltung der Einheit Ehe hat bei Paulus oberste Priorität. Ist die Scheidung jedoch vollzogen, solle eine Versöhnung erreicht werden oder die Frau ehelos bleiben (1 Kor 7,10 f. ).

Ehelosigkeit sei eine Begabung, die nicht jedem Menschen möglich sei. Wer diese Begabung besitze, müsse jedoch die Chance ergreifen und sich nicht von Widerständen abhalten lassen (1 Kor 7,7 ff. ), wie dies zur Zeit Paulus’ gerade gegen unverheiratete Frauen der Fall war. Dies gelte auch für die Witwen, die dem Zwang zur Wiederverheiratung nicht nachkommen müssten. Es könne jedoch auch die Ehe eine Begabung sein.[65]

Rezeption und Nachleben

Bedeutung, Wirkung, Kritik

Paulus wird von allen christlichen Konfessionen als herausragender Verkünder der Lehre Jesu angesehen und geachtet, vor allem im Protestantismus. Seine christozentrische Lehre und das Absehen von den jüdischen Ritualvorschriften leiteten die Loslösung des neuen Glaubens vom Judentum und die Ausbildung einer eigenständigen, schließlich weltumspannenden Religion ein. Aus diesem Grund wird Paulus seit den Anfängen der wissenschaftlichen Bibelkritik im 18. Jahrhundert von vielen Philosophen und Theologen als eigentlicher Gründer des Christentums, sozusagen als „erster Theologe“ betrachtet. Aus dieser Sicht ist er nicht nur eine der einflussreichsten Gestalten der Kirchengeschichte, sondern einer der wirkmächtigsten Denker der Weltgeschichte überhaupt.

In der Nachfolge der paulinischen Lehre entwickelten unter anderem Augustinus von Hippo (4./5. Jh.), Martin Luther (15./16. Jahrhundert) und Karl Barth (19./20. Jahrhundert) ihre Theologie. Andererseits ist Paulus mindestens seit der frühen Neuzeit ein häufiges Ziel von Kritik, die ihm vorwirft, die Lehre Jesu verfälscht zu haben. So sieht etwa Friedrich Nietzsche in Paulus einen Verfälscher der Frohen Botschaft des „Himmelreichs“ im Herzen hin zu einer Hoffnung auf ein Dasein nach dem Dasein: „Ein Gott für unsere Sünden gestorben; eine Erlösung durch den Glauben; eine Wiederauferstehung nach dem Tode – das sind alles Falschmünzereien des eigentlichen Christenthums, für die man jenen unheilvollen Querkopf (Paulus) verantwortlich machen muß.“[66] „Der ‚frohen Botschaft‘ folgte auf dem Fuss die allerschlimmste: die des Paulus. In Paulus verkörpert sich der Gegensatz-Typus zum ‚frohen Botschafter‘, das Genie im Hass, in der Vision des Hasses, in der unerbittlichen Logik des Hasses. Was hat dieser Dysangelist Alles dem Hasse zum Opfer gebracht! Vor allem den Erlöser: er schlug ihn ans ein Kreuz. Das Leben, das Beispiel, die Lehre, der Tod, der Sinn und das Recht des ganzen Evangeliums – Nichts war mehr vorhanden, als dieser Falschmünzer aus Hass begriff, was allein er brauchen konnte. Nicht die Realität, nicht die historische Wahrheit!“[67]

In der katholischen Kirche gilt der hl. Paulus als Schutzpatron der Theologen und Seelsorger, Weber, Zeltwirker, Korbmacher, Seiler, Sattler und Arbeiterinnen sowie der katholischen Presse. Er wurde auch um Regen und Fruchtbarkeit der Felder, wie auch gegen Furcht, Ohrenleiden, Krämpfe und Schlangenbisse angerufen.[68]

Zum Gedenken an das 2000. Geburtsjahr des Apostels rief Papst Benedikt XVI. ein Paulusjahr aus, das er am 28. Juni 2008 gemeinsam mit dem Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomäus I., in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern eröffnete.

In seinem 3. Bibel-Comic Antityp zeichnet und zeigt der deutsche Comicautor Ralf König 2010 ein ganz anderes, eigenes Bild vom Apostel Paulus und interpretiert die Geschichte des bekehrten Pharisäers vollkommen neu.

Gedenktag und Patronate

Sein römisch-katholischer, orthodoxer, armenischer, koptischer und evangelischer Gedenktag ist der 29. Juni, Peter und Paul (zusammen mit Petrus). Ein besonderer Gedenktag in der römisch-katholischen, der anglikanischen und einigen evangelischen Kirchen ist Pauli Bekehrung, der 25. Januar. Zahlreiche Paulskirchen sind dem Patrozinium des hl. Paulus geweiht oder nach ihm benannt.

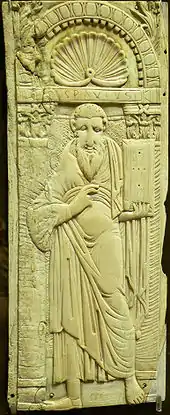

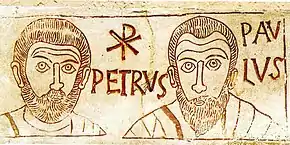

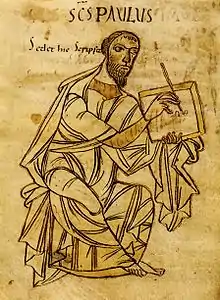

Ikonografie

Da zeitgenössische Bildnisse oder Porträts des Paulus fehlten, entwickelte man seine Ikonografie auf Basis antiker Darstellungskonventionen für einen Philosophen (Tunica und Himation, Kodex oder Schriftrolle). Wie bei Petrus wurden auch bei Paulus bereits auf den frühesten Abbildungen die Gesichtszüge individualisiert: länglich-schmales Gesicht, Stirnglatze mit dunklem Haarkranz, geteilter oder gesträhnter Bart wie bei antiken Philosophen.[69][70]

In den apokryphen Paulusakten aus dem 2. Jahrhundert findet sich eine Personenbeschreibung, die vermutlich auf die Ikonographie eingewirkt hat:

„Er sah aber Paulus kommen, einen Mann klein von Gestalt, mit kahlem Kopf und krummen Beinen, in edler Haltung mit zusammengewachsenen Augenbrauen und ein klein wenig hervortretender Nase, voller Freundlichkeit; denn bald erschien er wie ein Mensch, bald hatte er eines Engels Angesicht.“

Um 320 hielt der Kirchenvater und Geschichtsschreiber Eusebius von Caesarea fest:[72]

„Wir haben auch die Bilder der Apostel Paulus und Petrus und sogar das Bild Christi selbst in Farben gemalt gesehen. War es doch zu erwarten, dass die Alten sie als ihre Retter ohne Überlegung gemäß ihren heidnischen Gewohnheiten auf solche Weise zu ehren pflegten.“

Zu den ältesten Bildnissen des Apostels Paulus gehören insbesondere Darstellungen der hll. Petrus und Paulus auf dem Boden eines frühchristlichen Goldglases des 4. Jahrhunderts in den Vatikanischen Museen,[73] Paulus mit Petrus in den Domitilla-Katakomben um 350, das Paulusbildnis in der Katakombe der Heiligen Marcellinus und Petrus aus dem 4. Jahrhundert und das Paulus-Fresko in der Paulus-Grotte bei Ephesus aus dem 4.–5. Jahrhundert.[74]

Auch in den folgenden Jahrhunderten bis heute haben zahlreiche Künstler Paulusbilder gemalt. Erst vom 13. Jahrhundert an findet sich die Darstellung mit dem Schwert, dem Attribut für sein Martyrium.[75] Im Jahr 1567 schuf Pieter Bruegel d. Ä. das Gemälde Die Bekehrung des Paulus; etwa 100 Jahre später (1661) malte Rembrandt neben anderen Paulusbildern auch ein Selbstporträt als Apostel Paulus.[76] Alle künstlerischen Darstellungen folgen mehr oder weniger streng den seit der Spätantike zum Paulus-Bildnis entwickelten Gestaltungskonventionen und erheben nicht den Anspruch, realistische Details zur Physiognomie des Apostel Paulus ins Bild zu setzen.

Galerie

Domitilla-Katakomben, Rom, um 350

Domitilla-Katakomben, Rom, um 350 Katakombe der Heiligen Marcellinus und Petrus, Rom, 4. Jahrhundert

Katakombe der Heiligen Marcellinus und Petrus, Rom, 4. Jahrhundert Grabplatte aus der Hippolyt-Katakombe, Rom, 4. Jahrhundert

Grabplatte aus der Hippolyt-Katakombe, Rom, 4. Jahrhundert Chorbogen-Mosaik in San Vitale, Ravenna, 6. Jahrhundert

Chorbogen-Mosaik in San Vitale, Ravenna, 6. Jahrhundert Mosaik im Mausoleum der Galla Placidia, Ravenna, um 450

Mosaik im Mausoleum der Galla Placidia, Ravenna, um 450 Miniatur in St. Galler Handschrift der Paulusbriefe, 1. Hälfte 9. Jahrhundert

Miniatur in St. Galler Handschrift der Paulusbriefe, 1. Hälfte 9. Jahrhundert Byzantinisches Elfenbeinrelief, Detail, 6.–7. Jahrhundert

Byzantinisches Elfenbeinrelief, Detail, 6.–7. Jahrhundert Giulio mit St. Peter mit Schlüssel und Evangelium und St. Paul mit Schwert und Evangelium

Giulio mit St. Peter mit Schlüssel und Evangelium und St. Paul mit Schwert und Evangelium

Musikalische Bearbeitung

Vor allem in der Renaissance- und Barockzeit schufen Komponisten Werke zum Thema Saulus – Paulus:

- Motette Saule, Saule für 8 Stimmen von Giaches de Wert

- Symphoniae sacrae III (1650): Saul, Saul, was verfolgst du mich? SWV 415 von Heinrich Schütz

Aber auch in der Moderne gibt es Kompositionen, z. B.

- Motette The Conversion of Saul von Z. Randall Stroope

Ein ganzes Oratorium zum Thema Paulus schufen:

- Felix Mendelssohn Bartholdy: Paulusoratorium, op. 36 (1836)

- Siegfried Fietz

Werke im Genre Musical und Oper:

- Birgit Minichmayr schrieb für KISI – God’s singing kids das 2009 in Wien uraufgeführte Musical Paulus

- Für Adonia (Jugendorganisation) schrieb Markus Heusser 2010 das Musical Paulus

- Oper San Paolo von Sidney Corbett nach dem Fragment eines Drehbuches von Pier Paolo Pasolini

Film

- 1951: Im amerikanischen Spielfilm Quo Vadis wird die Figur des Paulus von dem Schauspieler Abraham Sofaer dargestellt.

- 1952: Der französische Kinofilm Der Weg nach Damaskus (Regie: Max Glass, Originaltitel Le chemin de Damas) beschreibt Paulus’ Damaskuserlebnis.[77]

- 1952: Im amerikanischen Spielfilm Das Gewand wird die Figur des Paulus von dem Schauspieler Jeff Morrow dargestellt.

- 2000: Die TV-Verfilmung Die Bibel – Paulus (Originaltitel San Paolo) hatte in Italien Premiere und erschien in etlichen weiteren Ländern.

- 2018: Paulus, der Apostel Christi (USA) erzählt von den letzten Tagen des Apostels.

Literatur

Gesamtdarstellungen

- Klaus Dorn: Paulus. Geschichte – Überlieferung – Glaube. Schöningh / UTB, Paderborn 2019, ISBN 978-3-8252-5107-9.

- Fik Meijer: Paulus – Der letzte Apostel. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2015, ISBN 978-3-8053-4920-8.

- Klaus Berger: Paulus. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-47997-7.

- Oda Wischmeyer (Hrsg.): Paulus. Leben – Umwelt – Werk – Briefe. UTB / Francke, Tübingen/Basel 2006, ISBN 3-8252-2767-7.

- Wolfgang Fenske: Paulus lesen und verstehen. Ein Leitfaden zur Biographie und Theologie des Apostels. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2003, ISBN 3-17-017817-2.

- Eduard Lohse: Paulus. Eine Biographie. Beck, München 2003, ISBN 3-406-49439-0.

- Udo Schnelle: Paulus. Walter de Gruyter, Berlin 2003, ISBN 3-11-015164-2.

- Gerd Lüdemann: Paulus, der Gründer des Christentums. Zu Klampen, Springe 2001, ISBN 3-934920-07-1.

- Nicholas Thomas Wright: What Saint Paul Really Said. Eerdmans, Cambridge 1997, ISBN 0-8028-4445-6.

- Joachim Gnilka: Paulus. Apostel und Zeuge. Herder, Freiburg im Breisgau 1996, ISBN 3-451-26377-7.

- Ed Parish Sanders: Paulus. Eine Einführung. Reclam, Stuttgart 1995, ISBN 3-15-009365-1.

- Hermann-Josef Venetz, Sabine Bieberstein: Im Bannkreis des Paulus. Hannah und Rufus berichten aus seinen Gemeinden. Würzburg 1995, ISBN 978-3429016746.

- Günther Bornkamm: Paulus. 7. Auflage, Kohlhammer, Stuttgart 1993, ISBN 3-17-012467-6.

- Jürgen Becker: Paulus. Der Apostel der Völker. Mohr, Tübingen 1989, ISBN 3-16-145500-2.

Theologie

- Johannes Fried: Jesus oder Paulus. Der Ursprung des Christentums im Konflikt. C. H. Beck, München 2021, ISBN 978-3-406-76406-6.

- Karl Lehmann, Eduard Lohse: Paulus, Lehrer der Kirche. Bistum Mainz, Mainz 2009, ISBN 978-3-934450-41-7.

- Schalom Ben-Chorin: Paulus. Der Völkerapostel in jüdischer Sicht. Gütersloher VA, Gütersloh 2006, ISBN 3-579-05345-0.

- Alfred Suhl: Paulus und seine Briefe. Beiträge zur paulinischen Theologie. Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2005, ISBN 3-460-03054-2.

- Walter Schmithals: Paulus, die Evangelien und das Urchristentum. Brill, Leiden 2004, ISBN 90-04-12983-9.

- Wolfgang Fenske: Die Argumentation des Paulus in ethischen Herausforderungen (= Studien zur Umwelt des Neuen Testaments. Band 26). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004, ISBN 3-89971-164-5.

- Jacob Taubes: Die politische Theologie des Paulus. Vorträge. Fink, München 2003, ISBN 3-7705-2844-1.

- Alain Badiou: Paulus. Die Begründung des Universalismus. Sequenzia, München 2002, ISBN 3-936488-00-2.

- Claudia Janssen: Paulus. Umstrittene Tradition, lebendige Theologie; eine feministische Lektüre. Christian Kaiser, Gütersloh 2001, ISBN 3-579-05318-3.

- Gerd Theißen: Psychologische Aspekte paulinischer Theologie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993, ISBN 3-525-53566-X.

- Hans Hübner: Die Theologie des Paulus und ihre neutestamentliche Wirkungsgeschichte. In: Biblische Theologie des Neuen Testaments Band 2, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993, ISBN 3-525-53587-2.

- Georg Eichholz: Die Theologie des Paulus im Umriss. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1991, ISBN 3-7887-0527-2.

- Walter Schmithals: Die theologische Anthropologie des Paulus. Kohlhammer, Stuttgart 1980, ISBN 3-17-005559-3.

- Ernst Käsemann: Gottesgerechtigkeit bei Paulus. In: Exegetische Versuche und Besinnungen. Auswahl. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1964, ISBN 3-525-53574-0, S. 181–193.

- Ernst Benz: Paulus als Visionär (= Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse. Jahrgang 1952, Band 2).

Missionsreisen und Tod

- Stefan Heid (Hrsg.): Petrus und Paulus in Rom. Eine interdisziplinäre Debatte. Herder, Freiburg im Breisgau 2011, ISBN 978-3-451-30705-8.

- Alois Prinz: Der erste Christ. Die Lebensgeschichte des Apostels Paulus. Beltz & Gelberg, Weinheim 2007, ISBN 978-3-407-81020-5.

- Friedrich W. Horn: Das Ende des Paulus. Historische, theologische und literaturgeschichtliche Aspekte. Walter de Gruyter, Berlin 2001, ISBN 3-11-017001-9.

- Paul Imhof, Martin Bertel: Paulus auf Reisen. Abenteuerliche Entdeckungen auf den Spuren des Apostels. Pattloch Verlag, Augsburg 1995, ISBN 3-629-00103-3.

- Rainer Riesner: Die Frühzeit des Apostels Paulus. Studien zur Chronologie, Missionsstrategie und Theologie. Mohr, Tübingen 1994, ISBN 3-16-145828-1.

Romanhafte Darstellungen

- Theißen, Gerd: Der Anwalt des Paulus, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2017, ISBN 9783579085401.

Weblinks

- Literatur von und über Paulus von Tarsus im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Paulus von Tarsus in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Michael Bachmann: Paulus. In: Peter von Möllendorff, Annette Simonis, Linda Simonis (Hrsg.): Historische Gestalten der Antike. Rezeption in Literatur, Kunst und Musik (= Der Neue Pauly. Supplemente. Band 8). Metzler, Stuttgart/Weimar 2013, ISBN 978-3-476-02468-8, Sp. 735–750.

- Wolfgang Weiß: Paulus. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 7, Bautz, Herzberg 1994, ISBN 3-88309-048-4, Sp. 45–57.

- Druckschriften von und über Paulus von Tarsus im VD 17.

Biografie und Theologie

- Kaufmann Kohler: Saul of Tarsus. In: Isidore Singer (Hrsg.): Jewish Encyclopedia. Funk and Wagnalls, New York 1901–1906.

- Georg Plasger: Paulus (Reformierte Bibelkunde)

- Jörg Sieger: Quellenlage zum Leben und zur Mission des Paulus. Fa. joerg-sieger.de, Karlsruhe, abgerufen am 22. August 2020.

- Linksammlung (Memento vom 19. November 2009 im Internet Archive) zu Paulus

- Herbert Frohnhofen: Auswahlbibliographie aktueller Literatur zur ekklesiologischen Bedeutung von Wirkung und Theologie des Paulus

- Peter Pilhofer: Paulus – Leben und Werk, Vorlesungsskript, Erlangen 2006

Einzelnachweise

- Konrad Schmid, Jens Schröter: Die Entstehung der Bibel. Von den ersten Texten zu den heiligen Schriften. C.H.Beck, München 2019, S. 338.

- Konrad Schmid, Jens Schröter: Die Entstehung der Bibel. Von den ersten Texten zu den heiligen Schriften. C.H.Beck, München 2019, S. 338 f.

- Konrad Schmid, Jens Schröter: Die Entstehung der Bibel. Von den ersten Texten zu den heiligen Schriften. C.H.Beck, München 2019, S. 346.

- Jürgen Roloff: Paulus. In: Evangelisches Kirchenlexikon. Band 3. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1992, Sp. 1089.

- Udo Schnelle: Paulus. Leben und Denken. Verlag Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2014, ISBN 978-3-11-030158-8, S. 32 (abgerufen über De Gruyter Online).

- Ernst Axel Knauf: Die Arabienreise des Apostels Paulus. In: Martin Hengel, Anna Maria Schwemer: Paulus zwischen Damaskus und Antiochien: die unbekannten Jahre des Apostels (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. Band 108). Mohr Siebeck, Tübingen 1998, S. 465ff., hier S. 469.

- Beispielsweise von Frederick Fyvie Bruce: The Acts of the Apostles: The Greek Text with Introduction and Commentary. 3rd edition, Grand Rapids, Michigan: 1990, S. 330f, sowie Witherington, Ben: The Acts of the Apostles. A Socio-Rhetorical Commentary. Grand Rapids 1998, ISBN 0-8028-4501-0.

- Agnes Seppelfricke: Paulus war nie auf Malta. In: Die Zeit. 23. Dezember 1988, abgerufen am 8. Oktober 2018 (Artikelanfang frei abrufbar).

- Heinz Warnecke, Thomas Schirrmacher: Paulus im Sturm. Über den Schiffbruch der Exegese und die Rettung des Apostels auf Kephallenia. 2. Auflage. VTR, Nürnberg 2000, ISBN 3-933372-29-1 (183 S.).

- Heinz Warnecke: Die tatsächliche Romfahrt des Apostels Paulus. 2. Auflage. Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1989, ISBN 3-460-04271-0 (164 S.).

- Holy Metropolis of Cephalonia: St. Paul the Apostel, Bericht über drei internationale Konferenzen 1993, 1996 und 1999 hierzu mit weiteren Argumenten, abgerufen am 8. Oktober 2018.

- A. Warsberg: Ithaka. Wien 1887; Heinz Warnecke: Paulus im Sturm. VTR, 2000, S. 115 f.; Heinz Warnecke: Die tatsächliche Romfahrt des Apostels Paulus (= Stuttgarter Bibelstudien. Band 127). Stuttgart 2/1989 (1/1987).

- Jens Börstinghaus: Sturmfahrt und Schiffbruch: zur lukanischen Verwendung eines literarischen Topos in Apg 27,1-28,6. Mohr Siebeck, Tübingen 2010, S. 440–442.

- Udo Schnelle: Einleitung in das Neue Testament. 3. Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1999, ISBN 3-8252-1830-9, S. 33–43.

- Udo Schnelle: Einleitung in das Neue Testament. Göttingen 1999, S. 43.

- Dietrich-Alex Koch: Geschichte des Urchristentums: Ein Lehrbuch. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, S. 203, Anm. 36.

- E. P. Sanders: Paulus. Reclam, Stuttgart 1995 (2005), S. 17.

- Thomas Schumacher: Zur Entstehung christlicher Sprache. Eine Untersuchung der paulinischen Idiomatik und der Verwendung des Begriffes πίστις (= Bonner biblische Beiträge. Band 168). V&R unipress GmbH, Göttingen 2012, ISBN 978-3-89971-944-4, S. 120 (eingeschränkte Vorschau bei Google Books).

- Eduard Lohse: Paulus: eine Biographie. Kapitel I.2.: Die Herkunft. C.H. Beck, München 1996, ISBN 3-406-40949-0, S. 18 ff.

- Ekkehard W. Stegemann, Wolfgang Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Judentum und die Christusgemeinden in der mediterranen Welt. Kohlhammer, Stuttgart 1995, S. 257.

- Martin Hengel: Paulus und das antike Judentum: Tübingen-Durham-Symposium im Gedenken an den 50. Todestag Adolf Schlatters (19. Mai 1938); Mohr Siebeck 1991, ISBN 3-16-145795-1, S. 198; die weitere bis dahin wichtigste Literatur ist dort verzeichnet.

- Martin Hengel, Ulrich Heckel: Paulus und das Antike Judentum (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. Band 58). Mohr Siebeck, 1991, ISBN 978-3-16-145795-1, S. 475 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Eduard Lohse: Paulus: eine Biographie.Kapitel VI.2.: Die Bildung. C.H. Beck, München 1996, ISBN 3-406-40949-0, S. 22 ff.

- Eduard Lohse: Paulus: eine Biographie. Kapitel I.3.: Die Bildung. C.H. Beck, München 1996, ISBN 3-406-40949-0, S. 18 ff.

- Esther Kobel: Paulus als interkultureller Vermittler. Brill, Leiden 2019, S. 215–222.

- Daniel Stökl Ben Ezra: Qumran. Die Texte vom Toten Meer und das antike Judentum. Mohr Siebeck, Tübingen 2016, S. 333.

- Günter Bornkamm: Paulus S. 33; 84 f.

- Ekkehard W. Stegemann, Wolfgang Stegemann: Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Judentum und die Christusgemeinden in der mediterranen Welt. Kohlhammer, Stuttgart 1995, S. 258–260.

- Eduard Lohse: Paulus: eine Biographie. Kapitel III. Die Verfolgung der Gemeinde Gottes. C.H. Beck, München 1996, ISBN 3-406-40949-0, S. 43 ff.

- Rudolf Pesch: Die Apostelgeschichte (= Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament), Teilband 1: Apg 1–12, Studienausgabe, Neukirchener Verlag und Patmos, Neukirchen-Vluyn / Ostfildern 2012, S. 264–266, Zitat S. 266.

- Günther Bornkamm: Paulus. 4. Auflage. Kohlhammer, Stuttgart [u. a.] 1979, ISBN 3-17-005637-9, S. 38 f.

- „Zuletzt von allen ist er auch von mir, einer Missgeburt, gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe.“ 1 Kor 15,8 .

- Udo Borse: Der Brief an die Galater (= Regensburger Neues Testament). Pustet, Regensburg 1984, S. 56.

- Vgl. Günther Bornkamm: Paulus. 1. Auflage. W. Kohlhammer, Stuttgart, 1969, S. 40.

- Norbert Brox: Kirchengeschichte des Altertums. Patmos, 6. Auflage Düsseldorf 1998, S. 18.

- Zu möglichen Identifizierungen des Sergius Paullus siehe Alexander Weiß: Sergius Paullus, Statthalter von Zypern. In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Band 169, 2009, S. 188–192 (Online).

- Klaus Dorn: Paulus: Geschichte - Überlieferung - Glaube. Schöningh, Paderborn 2019, S. 51–53.

- Und nach vielen Auslegern auch in die Landschaft Galatien, die weiter nördlich lag.

- Apg 18,18–23 ; Apg 19,1 , dazwischen ist noch ein Bericht über Apollos eingeschoben.

- Klaus Dorn: Paulus: Geschichte - Überlieferung - Glaube. Schöningh, Paderborn 2019, S. 78–84, Zusammenfassung S. 84.

- Martin Hengel: Paulus und Jakobus (= Kleine Schriften. Band 3.) Mohr Siebeck, Tübingen 2002, S. 459.

- Martin Hengel: Paulus und Jakobus (= Kleine Schriften. Band 3.) Mohr Siebeck, Tübingen 2002, S. 85.

- Walter Bauer: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur. 6., völlig neu bearbeitete Auflage hrsg. von Kurt und Barbara Aland. Walter de Gruyter, Berlin / New York 1988, Sp. 1511.

- Walter Klaiber: Der zweite Korintherbrief: Die Botschaft des Neuen Testaments. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2012, S. 230.

- Ulrich Heckel: Der Dorn im Fleisch. Die Krankheit des Paulus in 2 Kor 12,7 und Gal 4,13f. In: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 84/1-2 (1993), S. 65–92.

- Hartmut Göbel: Die Kopfschmerzen: Ursachen, Mechanismen, Diagnostik und Therapie in der Praxis. Springer, 3. Auflage Berlin / Heidelberg 2012, S. 161.

- Wolfgang Kraus, Martin Karrer (Hrsg.): Septuaginta Deutsch. Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2009, S. 1393.

- Die lange Haft in Caesarea war Untersuchungshaft, die laut Apg mit einer Verschleppung seines Prozesses durch korrupte Beamte und wohl auch seine Gegner zusammenhing. Zu den Hintergründen siehe auch Brian Rapske: Paul in Roman Custody (= The Book of Acts in its First century Setting. Band 3). Eerdmans [u. a.], Grand Rapids, Mich. 1994, ISBN 0-8028-2435-8.

- Das bezieht sich wohl auf Apg 19,23ff und nicht auf einen juristischen Prozess.

- Heike Omerzu: Die Apologetik der Apostelgeschichte auf dem Prüfstand. In: Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft. 18, 2006, S. 27 f.

- Als wahrscheinlich eingeschätzt von Martin Hengel, Anna Maria Schwemer: Jesus und das Judentum. Mohr Siebeck, Tübingen 2007, S. 10, 602 f.

- 1 Clem 5,5–7. Die Stelle wird – spätestens seit der Diskussion bei Beyschlag: Clemens Romanus, Tübingen 1956, 306–328 – einhellig als Bericht eines Märtyrertods gelesen, vgl. zum Beispiel Udo Schnelle: Paulus, S. 429 ff.; H. Löhr: Zur Paulus-Notiz in 1 Clem 5,5–7. In: F. W. Horn: Das Ende des Paulus, S. 206 ff., jeweils mit Angabe weiterer Literatur.

- Acta Pauli 11,3 / Martyrium Pauli 3.

- Einen Überblick über die Forschungsdebatten ermöglichen die einschlägigen Beiträge in F. W. Horn: Das Ende des Paulus.

- Paulusgrab freigelegt. In: Radio Vatikan. 5. Dezember 2006, abgerufen am 8. Dezember 2019.

- can/dpa/Reuters: Knochenreste im Grab des Apostel Paulus entdeckt. In: Spiegel Online. 28. Juni 2009, abgerufen am 8. Dezember 2019.

- Auch zum Folgenden siehe Jürgen Roloff: Paulus. In: Evangelisches Kirchenlexikon. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1986, Bd. 3,Sp. 1093–1096.

- Udo Schnelle: Paulus: Leben und Denken. Walter de Gruyter, Berlin / New York 2003, S. 463–465.

- Udo Schnelle: Paulus: Leben und Denken. Walter de Gruyter, Berlin / New York 2003, S. 302f. Anm. 44.

- Udo Schnelle: Paulus: Leben und Denken. Walter de Gruyter, Berlin / New York 2003, S. 302–304.

- Jürgen Roloff: Paulus. In: Evangelisches Kirchenlexikon. Band 3. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1992, Sp. 1096.

- Michael Bachmann: Christus „das Ende des Gesetzes, des Dekalogs und des Liebesgebots“? In: Ders., Von Paulus zur Apokalypse – und weiter: exegetische und rezeptionsgeschichtliche Studien zum Neuen Testament. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011, S. 181–184.

- Günther Bornkamm: Paulus. In: Religion in Geschichte und Gegenwart. 3. Aufl. Bd. V, directmedia, Berlin 2004, Sp. 182–189.

- Joachim Jeremias: War Paulus Witwer? In: Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft. 25 (1926), S. 310–312.

- Heinz Külling: Ehe und Ehelosigkeit bei Paulus: eine Auslegung zu 1. Korinther 6,12-7,40. Theologischer Verlag Zürich, 2008.

- Friedrich Wilhelm Nietzsche: Der Wille zur Macht. I – Kapitel 13, 169 (projekt-gutenberg.org).

- Nietzsche, Friedrich: Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum, Kapitel 42.

- Werner Williams-Krapp: Paulus. Deutsche Legenden. In: Verfasserlexikon. Band VII, Sp. 386 f.

- Lexikon für Theologie und Kirche (LThK). Band 7. Herder, Freiburg 2006, Sp. 1508 f.

- Martin Lechner: Paulus. In: Wolfgang Braunfels (Hrsg.): Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI). Band 8, Herder, Freiburg 2004, Sp. 140 f.

- Übersetzung: Wilhelm Schneemelcher: Neutestamentliche Apokryphen. 6. Auflage. Band II, S. 216.

- Kirchengeschichte (Eusebius), 7. Buch, Kap. 18 (unifr.ch).

- Wieczorek / Stefan Weinfurter (Hrsg.): Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt. Ausstellungskatalog der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim. Schnell & Steiner, Regensburg 2017, S. 118f. mit Abb.

- Abbildung paulusjahr.info/24; s. auch paulusjahr.info/26.

- Karl Künstle: Paulus, Apostel. In: Ikonografie der Heiligen. 1926, S. 487–490; Reclams Lexikon der Heiligen und Biblischen Gestalten. 8. Auflage. Stuttgart 1996, S. 467.

- H. Perry Chapman: Rembrandt’s self-portraits. S. 121.

- Eintrag auf kino.de, abgerufen am 8. Dezember 2019.

Anmerkungen

- Erster Brief des Klemens an die Korinther, 5. Kapitel, Vers 5–7: „Wegen Eifersucht und Streit hat Paulus den Beweis seiner Ausdauer erbracht. 6. Siebenmal gefesselt, vertrieben, gesteinigt, Herold (des Evangeliums) im Osten und Westen, holte er sich den herrlichen Ruhm seines Glaubens. 7. Er hatte Gerechtigkeit der ganzen Welt gelehrt, war bis in den äußersten Westen vorgedrungen und hatte vor den Machthabern sein Zeugnis abgelegt, so wurde er weggenommen von dieser Welt und ging ein in den heiligen Ort, das größte Beispiel der Geduld.“