Doge von Venedig

Der Doge [ˈdoːʒə], abgeleitet von lateinisch Dux (Führer, Anführer, Fürst) war das auf Lebenszeit regierende Staatsoberhaupt der Republik Venedig zwischen dem 8. Jahrhundert und 1797.

Ursprünglich war der Doge ein lokaler Stellvertreter des Exarchen von Ravenna, der wiederum der Statthalter des Byzantinischen Kaisers in Oberitalien war. Mit der Emanzipation Venedigs von Byzanz wurde der Doge zum Herrscher eines sich zunehmend verselbstständigenden Staatsgebildes, des Dukats. Als erster Doge galt lange Paulicius, in der venezianischen Historiographie meist Paoluccio Anafesto genannt, doch gilt heute Ursus (Orso Ipato) als erster Doge. Zu Anfang des 9. Jahrhunderts wurde der Sitz des Dogen von Malamocco nach Rialto und damit in das heutige Historische Zentrum verlegt; Residenz war der Dogenpalast.

Mehrfach kam es zu Versuchen, eine Dynastie zu errichten. Wichtigstes Mittel war dabei die Wahl eines Sohnes des herrschenden Dogen zum Mitdogen; von Bedeutung war aber auch die Heiratspolitik. Diese Versuche endeten erst im 11. Jahrhundert. Im 12. Jahrhundert wurde der Volksversammlung das Recht der Dogenwahl entwunden. Ein kompliziertes Wahlverfahren sorgte wiederum für einen Ausgleich zwischen den nunmehr dominierenden Familien. Ab dieser Zeit wurden die Machtbefugnisse des Staatsoberhauptes nach und nach eingeschränkt, so dass er in der Neuzeit zum bloßen Repräsentanten der Adelsrepublik wurde.

Manche Dogen wurden im Laufe der Zeit als bloße Usurpatoren nicht zu den Dogen gezählt, einer später aus den Dogenlisten entfernt, weil er zugleich Patriarch war. Die Diskussion über die Frage, ob die Mitdogen mitgezählt werden, meistens Söhne, manchmal Brüder von regierenden Dogen, insbesondere dann, wenn sie vor dem Ableben ihrer Väter, bzw. Brüder selbst starben und daher nie allein herrschten, ist noch im Fluss.[1] Zu den 118, bzw. 120 anerkannten Dogen kommen bis ins frühe 13. Jahrhundert einige wenige Stellvertreter, die als Vizedogen bezeichnet wurden. Die Gesamtzahl der gegen Ende der Republik nicht (mehr) als Dogen anerkannten Herrscher beträgt 15, hinzu kommen die im 8. Jahrhundert insgesamt vier, bzw. fünf jeweils ein Jahr lang herrschenden Magistri militum. Der letzte Doge Ludovico Manin dankte am 12. Mai 1797 ab, nachdem sich der Große Rat angesichts des Vormarsches Napoleons zuvor selbst aufgelöst hatte.

Begriff

Abgeleitet ist die Bezeichnung von einem Begriff der römischen Verwaltung. Ab dem 4. Jahrhundert war dux die Bezeichnung für den obersten militärischen Befehlshaber einer Grenzprovinz.

Wandlungen im Zuschnitt des Amtes, Titulatur

Der Doge vereinigte sowohl militärische als auch richterliche Funktionen, so dass das Amt im frühen Mittelalter eine fast uneingeschränkte Macht besaß. Hierzu gehörten auch mindestens drei Versuche, eine Dynastie zu bilden, nämlich durch die Großfamilien der Galbaio, Particiaco und Candiano. Die Erhebung eines Mitdogen wurde, um diesen Weg zu einer Dynastiebildung zu verlegen, 1032 untersagt. 1122 wurde erstmals ein „Vizedoge“ als Stellvertreter für den manchmal mehrere Jahre abwesenden, eigentlichen Dogen erhoben; letztmals geschah dies 1202. Zur Einschränkung seiner Macht wurden dem Dogen verschiedene Kontrollorgane, später der Rat der Zehn zur Seite gestellt. Letzterer war so etwas wie die oberste Kontrollinstanz. Spätestens von da an war das Amt des Dogen eher repräsentativer Natur, der Doge geradezu die Verkörperung Venedigs. 1501 wurden eigene Inquisitoren eingesetzt, deren Aufgabe nur darin bestand, das Amtsgebaren des verstorbenen Dogen zu untersuchen. Diese hießen inquisitori del doge defunto. Mit- oder Vizedogen wurden nicht mehr erhoben, Kontakte zu auswärtigen Herrschern wurden erschwert, ebenso die wirtschaftliche Tätigkeit.

Neben dem Titel dux führten die Dogen eine Reihe anderer Titel, die das Verhältnis zu anderen Mächten widerspiegelten. So führten sie vielfach byzantinische Titel, wie Hypathos (Ipato), was etwa dem Konsul entspricht. Maurizio Galbaio (764–787) führte den Titel magister militum, consul et imperialis dux Veneciarum provinciae, er sah sich also noch als einen Dogen einer kaiserlichen Provinz. Giustiniano Particiaco führte nur noch den Titel eines imperialis hypatus et humilis dux Venetiae ohne die Nennung einer zum Kaiserreich gehörigen Provinz. Der Status der Unterordnung verschwand unter Übertragung byzantinischer Ehrentitel. Der Zusatz Dei gratia (durch die Gnade Gottes) kam erst im 11. Jahrhundert durchgängig in Gebrauch.[2]

Angesichts der ungarischen Expansion Richtung Adria beanspruchte vielleicht schon Vitale Falier (1084–1096), sicher aber Vitale Michiel I. (1096–1102), den Titel eines dux Croatiae, womit der Titel dux Venetiae atque Dalmatiae sive Chroaciae et imperialis prothosevastos lautete. Nach der um 1350 entstandenen Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano adiudicata[3] führte der Doge Domenico Morosini darüber hinaus als Erweiterung seiner Titulatur atque Ystrie dominator, nachdem Pula auf Istrien sich 1150 hatte unterordnen müssen. Allerdings trägt diesen Titel nur eine einzige Urkunde aus dem Jahr 1153: et totius Ystrie inclito dominatori.[4]

Spätestens ab 1205, nach der Eroberung des Byzantinischen Reiches und der Errichtung des Lateinischen Kaiserreiches, erhielt der Doge den Titel Dei gratia gloriosus Venetiarum, Dalmatiae atque Chroatiae dux, ac dominus quartae partis et dimidie totius imperii Romaniae – er war also nicht nur ruhmreicher Doge der Venezianer, von Dalmatien und Kroatien, sondern darüber hinaus Herr von drei Achteln des Römischen Kaiserreiches, das spätere Historiker Byzanz nannten. Diesen Titel nahm als erster Marino Zeno an, Podestà der Venezianer in dessen Hauptstadt Konstantinopel. Erst danach wurde der Titel, der vielfach dem Führer der Eroberungsflotte Enrico Dandolo zugeschrieben wurde, von seinem Nachfolger Pietro Ziani übernommen. Noch Enrico Dandolo hatte vom Kaiser den Titel eines protosebastos erhalten.

Ab 1358, als Venedig seine Ansprüche auf die im Titel erscheinenden Gebiete an der östlichen Adriaküste aufgab, wurde der Titel auf Dei gratia dux Veneciarum et cetera scheinbar reduziert, eine Regelung, die bis 1797 Bestand hatte.[5]

In diese Richtung entwickelte sich seit dem 14. Jahrhundert, insbesondere seit Andrea Dandolo, das Amt fort, denn der Doge, der allen wesentlichen Gremien vorsaß, wurde zunehmend zu einem Visionär des göttlichen Planes und zur Verkörperung der besonderen Beziehung Venedigs zu Gott.[6]

Wahlverfahren

Das Verfahren der Dogenwahl, ein Recht, das bis 1172 bei der Volksversammlung lag, wurde im Laufe der Zeit immer komplizierter. Genügten 1172 bei der Wahl des ersten, nicht von der Volksversammlung gewählten Dogen Sebastiano Ziani, noch zwölf Wahlmänner, so brauchte man bei der Wahl seines Nachfolgers schon ein vierzigköpfiges Wahlkollegium. Nachdem es bei einer Dogenwahl zu einem Patt gekommen war, da beide Kandidaten je 20 Wähler auf sich vereinigten, wurde per Los entschieden, was zu einem tödlichen Konflikt und jahrzehntelangen Auseinandersetzungen zwischen den beteiligen Familien führte. Daher wurde vor der nächsten Wahl ihre Zahl auf 41 erhöht.

Die Sorge der Familien, es könnte einer unter ihnen die Herrschaft an sich reißen und nach dem Muster anderer italienischer Städte oder früherer Dogen eine Familiendynastie durchsetzen, führte zu einem komplizierten Verfahren, mit dem man Wahlmanipulationen ausschließen wollte.

Das Wahlsystem war daher eine Mischung aus Zufallsentscheidung durch das Los und einer öffentlichen, freien und sorgfältig durchgeführten Beratung und Beschlussfassung.

Wählbar waren Mitglieder des Großen Rates, in dem sich der erwachsene, männliche Adel regelmäßig zu Wahlen und Abstimmungen versammelte. Von ihnen deponierte jeder eine Loskugel in einer Urne. Auf dem Markusplatz wurde ein etwa zehnjähriger Knabe, der Ballottin, ausgesucht, der aus der Urne 30 Loskugeln zog.

- 30 Kugeln wurden durch Los auf 9 reduziert. Diese 9 Verbliebenen wählten 40.

- 40 wurden durch Los wieder auf 12 reduziert. Diese 12 wählten 25.

- 25 wurden durch Los auf 9 reduziert. Diese 9 wählten 45.

- 45 wurden durch Los auf 11 reduziert. Diese 11 wählten 41.

- Diese 41 nominierten den Dogen zur Billigung durch die Versammlung (nach Frederic C. Lane).

Das Quorum für die Wahl des Dogen lag bei 25 Stimmen. Der Ballottin gehörte nach der Wahl zum Gefolge des Dogen.

Der Doge wurde stets auf Lebenszeit gewählt. Dieser konnte zwar von der Signoria abgesetzt werden, es war ihm aber verboten zurückzutreten.

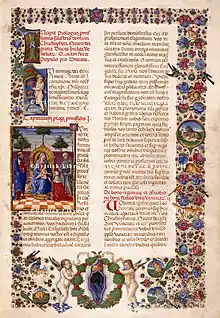

Kleidung

Seit dem 14. Jahrhundert trug der Doge mit dem Corno Ducale eine besondere Art der Kopfbedeckung. Der Corno ist eine steife Kappe mit einer hornartigen Spitze und einem kronenartigen Metallring. Er wird einerseits auf die Kopfbedeckung der Fischer, andererseits auf den „Herzogshut“ zurückgeführt. Unter dem Corno trug er die Cuffia, eine Mütze aus feinem Leinen. Die Krönungskappe Zogia war aus Brokat und mit Edelsteinen geschmückt, während der übliche Corno aus weniger kostbarem Material hergestellt wurde.

Die private Kleidung entsprach der Alltagskleidung eines venezianischen Nobile. Die Dogaressa, die Ehefrau des Amtsinhabers, trug eine kleinere Kappe.

Krönung

Bei der Krönung trug der Doge über einem langen Untergewand, der dogalina, die mit einem schmalen Gürtel mit goldener Schnalle gegürtet wurde, einen weiten Umhang mit einem pelerinenartigen Kragen aus Hermelinfell, dem bavaro. Zum Gewand des Dogen mit Stehkragen gehörten die auffallenden Knöpfe, die campanoni d’oro.

Begräbnisstätten

_-_Monumento_del_doge_Tommaso_Mocenigo_-_Pietro_Lamberti_e_Giovanni_di_Martino_da_Fiesole.jpg.webp)

Fast alle Gräber von Dogen befinden sich in venezianischen Kirchen, in San Zanipolo allein 27. Das Grab von Enrico Dandolo befindet sich allerdings in der Hagia Sophia in Konstantinopel.

Liste der Dogen von Venedig

Die folgende Liste führt als nummerierte Dogen diejenigen Herrscher auf, die gegen Ende der Republik als solche anerkannt wurden. Nicht nummeriert erscheinen hingegen die in den Quellen genannten Herrscher der Frühzeit Venedigs, die im 17. und 18. Jahrhundert keine Anerkennung mehr als Dogen fanden.

Die ab Mitte des 14. Jahrhunderts zunehmend staatlich kontrollierte Historiographie akzeptierte nur diejenigen als Dogen, die entweder allein oder gemeinsam mit einem Mitdogen geherrscht hatten; waren diese Mitdogen schon zu Lebzeiten des Dogen gestorben, dann wurden sie gleichfalls nicht in die Dogenlisten aufgenommen. Dies galt, etwa im Fall des Petrus Particiaco oder des Leachim, auch dann, wenn ein solcher Mitdoge in Urkunden oder den frühen Quellen ausdrücklich als „dux“ bezeichnet wurde. Auch wurden als Dogen akzeptierte Herrscher noch Jahrhunderte später aus dem „Dogenkatalog“ entfernt, wie etwa Orso Orseolo, der Patriarch von Grado, der von 1026 bis 1027 als Doge herrschte. „Einige der ältesten Geschichtsschreiber setzten den Patriarchen in die Reihe der wirklichen Regenten, die neueren, welchen es unbegreiflich scheint, daß ein Patriarch ihr Volk regieret habe, haben ihn aus diesem Verzeichnisse ausgelassen“, schrieb dazu Johann Friedrich LeBret. Diese Entscheidung führt LeBret in einer Fußnote auf Lorenzo De Monachis (1351–1428) zurück, dessen Chronik zwischen 1421 und 1428 entstand.[7] Im Frühmittelalter, zwischen etwa 780 (Giovanni Galbaio) und dem ausdrücklichen Verbot von 1032, wurden mindestens elf Mitdogen erhoben, die nicht zu den 120 Dogen gezählt wurden. Hinzu kamen zwischen 1122 und 1205 drei Vizedogen, die ihre Väter ausdrücklich in Venedig bis zu deren Rückkehr vertraten.

Nicht zu den Dogen zählen außerdem vier der fünf Magistri militum des 8. Jahrhunderts, jedoch wird Marcello Tegalliano dazugerechnet, der in keiner der frühen Quellen als Dux bezeichnet wird, sondern dort nur als Magister militum erscheint.[8] Die moderne Forschung akzeptiert meist die ersten beiden Dogen nicht mehr als Amtsinhaber. Marcello wird heute genauso wenig zu den Dogen gezählt, wie sein angeblicher Vorgänger Paoluccio Anafesto (Paulicius), an dem die venezianische Geschichtsschreibung und auch die allgemeine Historiographie lange als erstem Dogen festhielt.

Die Herrschaftszeiten der frühen Dogen sind vielfach ungesichert und haben sich überwiegend erst im Zuge der Traditionsbildung so etabliert, wie sie in der Tabelle aufgeführt sind.

| Nummerierung | Name | Regierungszeit | Kommentar |

|---|---|---|---|

| 1. | Paulicius | 697–717 | legendär, Historizität umstritten |

| 2. | Marcellus (Magister militum) | 717–726 | in den Quellen ausschließlich Magister militum, nicht Dux, Historizität umstritten |

| 3. | Orso Ipato | 726–737 | wahrscheinlich erster Doge |

| – | Dominicus Leo | 737–738 | erster der fünf Magistri militum |

| – | Felix Cornicula | 738–739 | zweiter der fünf Magistri militum |

| 4. | Diodato Ipato | 742–755 | etwa 739–740 dritter der fünf Magistri militum, später Doge |

| – | Julianus Hypathus | 740–741 | vierter der fünf Magistri militum |

| – | Johannes Fabriciacus | 741–742 | letzter der fünf Magistri militum |

| 5. | Galla | 755–756 | einziger Doge, dem keiner der sonst üblichen Familiennamen zugeordnet wurde, geblendet; von manchen Historikern nicht als Doge anerkannt |

| 6. | Domenico Monegario | 756–764 | mit Unterstützung des Langobardenkönigs Desiderius zum Dogen gewählt; zwei jährlich wechselnde Tribunen, geblendet |

| 7. | Maurizio Galbaio | 764–787 | gilt noch explizit als kaiserlicher (byzantinischer) Dux, stirbt eines natürlichen Todes |

| 8. | Giovanni Galbaio | 787–804 | erster Dogensohn, der durch seinen Vater (ohne Wahl) zum Mitdogen erhoben wurde; flieht ins Frankenreich |

| – | Mauritius (II.) | ?–804 | zweiter Dogensohn, der durch seinen Vater zum Mitdogen erhoben wurde |

| 9. | Obelerio Antenoreo | 804–809 | Belagerung durch Pippin, Putschversuch um 829, dabei getötet, letzter Verfechter einer Hauptstadt Malamocco gegen Rialto |

| – | Beatus | ?–809 | Bruder und Mitdoge des Obelerius, † 811 in Zara, ihm wird gelegentlich der Umzug nach Rialto zugeschrieben |

| – | Valentinus | ?–809 | Bruder und Mitdoge des Obelerius, durfte womöglich nach dem Sturz seiner Brüder in Rialto bleiben |

| 10. | Agnello Particiaco | 809–827 | Verlegt nach gängiger Deutung die Residenz nach Rialto, wo sie bis 1797 verbleibt, stirbt eines natürlichen Todes |

| 11. | Giustiniano Particiaco | 827–829 | überlebt als (5.) Mitdoge (ab 809?) seinen Vater Agnellus und folgt ihm daher im Amt, 2. Versuch einer Dynastiebildung |

| - | Agnellus (II.) | 809?–820? | Sohn und Mitdoge seines Vaters Justinianus (Giustiniano); stirbt in Konstantinopel |

| 12. | Giovanni I. Particiaco | 829–837 | folgt seinem Bruder Iustinianus im Amt, siegt über Obelerius, wird von Caroso vertrieben, nach dessen Tod zurückberufen; beendet sein Leben nach Absetzung im Kloster |

| – | Caroso | 832 | stürzt als byzantinischer Tribun Giovanni I. Particiaco, ernennt sich zum Dogen, wird jedoch nach 3 oder 6 Monaten geblendet |

| – | Ursus Particiacus | 832 | regiert die Stadt kurzzeitig zwischen dem Sturz Carosos und der Rückkehr des Johannes Particiacus, von Andrea Dandolo als „rector“ bezeichnet |

| 13. | Pietro Tradonico | 836–864 | unterbricht die Reihe der Particiaco-Dogen, von Verschwörern ermordet |

| – | Johannes Tradonicus | 836–863 | Sohn und Mitdoge des Petrus Tradonicus, wird in einer Urkunde des Jahres 855 als „gloriosus dux Veneciarum“ bezeichnet; stirbt im Jahr vor der Ermordung seines Vaters |

| 14. | Orso I. Particiaco | 864–881 | erstes Verbot des Sklavenhandels, das jedoch ohne Wirkung bleibt, stirbt eines natürlichen Todes |

| 15. | Giovanni II. Particiaco | 881–887 | einer von vier Söhnen Orsos I., versucht wegen Krankheit mehrfach zurückzutreten, empfiehlt Pietro Candiano als Nachfolger; mit ihm endet die Particiaco-Dynastie, 1. Zerstörung Comacchios |

| – | Petrus | um 885 | (8.) Mitdoge und jüngster Bruder Giovannis II. Particiaco |

| – | Ursus | bis 887 | Mitdoge, tritt gemeinsam mit seinem älteren Bruder Giovanni II. Particiaco zurück |

| 16. | Pietro I. Candiano | 887 | erster Doge, der außerhalb des venezianischen Territoriums im Kampf stirbt |

| 17. | Pietro Tribuno | 887–912 | Abwehr der Ungarn, Bau einer Stadtmauer, „eigentlicher Stadtgründer“ |

| 18. | Orso II. Particiaco | 912–932 | fast keine Quellen, Verträge mit nachkarolingischen Herrschern |

| 19. | Pietro II. Candiano | 932–939 | dritter Versuch einer Familie, nach den Familien Galbaio und Particiaco, eine Dynastie durchzusetzen, 2. Zerstörung Comacchios |

| 20. | Pietro Particiaco/Badoer | 939–942 | Wurde gelegentlich als Pietro II. gezählt, als Petrus (s. o.) noch als Doge mitgezählt wurde;[9] keinerlei Quellen für Jahre 933–942 |

| 21. | Pietro III. Candiano | 942–959 | Handelsblockade gegen Aquileia, Kampf gegen slawische Piraten, bürgerkriegsartige Verhältnisse im Kampf mit seinem Sohn (und Nachfolger) |

| 22. | Pietro IV. Candiano | 959–976 | stürzt seinen Vater, erheiratet Besitz im Reich, Leibwache, Sturz der Candiano, größter Stadtbrand (976), Zerstörung des Archivs |

| 23. | Pietro Orseolo | 976–978 | flieht in ein Kloster nach Katalonien, 1731 heiliggesprochen |

| 24. | Vitale Candiano | 978–979 | erreicht von Kaiser Otto II. Verlängerung der Privilegien, zieht sich ins Kloster zurück |

| 25. | Tribuno Memmo | 979–991 | Kompromisskandidat zwischen Candiano und Orseolo, Wiederaufbau der 976 zerstörten Stadt, bürgerkriegsartige Verhältnisse und ottonische Sperre, geht ins Kloster |

| 26. | Pietro II. Orseolo | 991–1009 | gilt als bedeutendster Doge der venezianischen Frühzeit, freundschaftliche Beziehungen zu den Kaisern, Expansion in der Adria, Eheprojekt seines Sohnes Johannes mit Byzanz, erstes Handelsprivileg (992) |

| – | Giovanni Orseolo | 1002–1008 | Mitdoge seines Vaters Pietro II. Orseolo (984–1008), byzantinisches Eheprojekt, stirbt mitsamt seiner Familie an „Pest“ |

| 27. | Ottone Orseolo | 1009–1026 | jüngerer Bruder Giovanni Orseolos, nach dessen Tod 1008 Mitdoge, heiratet Tochter des Königs von Ungarn, Verschlechterung des Verhältnisses zum Römisch-deutschen Reich, wird gestürzt, flieht nach Konstantinopel; wird zurückberufen, stirbt aber auf der Rückreise |

| – | Orso Orseolo | 1026–1027 | Patriarch von Aquileia, bis ins 15. Jahrhundert in Dogenlisten; beruft Ottone zurück |

| 28. | Pietro Centranigo/Barbolano | 1026–1032 | Kompromisskandidat der Gegner des Domenico Flabanico, Verlust der wichtigsten Handelsprivilegien, fortgesetzter Streit mit Aquileia, abgesetzt, flieht nach Konstantinopel |

| – | Domenico Orseolo | 1032 | erlangt im Handstreich den Dogensitz, wird aber schon am nächsten Tag gestürzt, flieht nach Ravenna, wo er wenig später stirbt |

| 29. | Domenico Flabanico | 1032–1043 | Ende der Versuche, eine Erblichkeit des Dogats durchzusetzen; Erhebung zu Mitdogen wird 1032 untersagt (insgesamt waren es 11) |

| 30. | Domenico I. Contarini | 1043–1071 | Morgenländisches Schisma (1054) |

| 31. | Domenico Silvo | 1071–1084 | erlangt das erste große Handelsprivileg in Byzanz (1082) von Kaiser Alexios I. |

| 32. | Vitale Falier | 1084–1096 | erlangt 1084 bedeutendes Handelsprivileg im Römisch-deutschen Reich von Heinrich IV. |

| 33. | Vitale Michiel I. | 1096–1102 | Flottenzug im Gefolge des I. Kreuzzuges |

| 34. | Ordelafo Falier | 1102–1118 | 1111 Erneuerung der Privilegien im Reich, 1116 Besuch Kaiser Heinrichs V. in Venedig, kommt bei Kämpfen bei Zara ums Leben |

| 35. | Domenico Michiel | 1118–1130 | Kreuzzug von 1122–1125; erzwingt 1126 die Erneuerung des 1118 ausgesetzten Handelsprivilegs von Byzanz |

| – | Leachim | 1122–1125 | Sohn des Domenico Michiel, vertritt ihn 1122 bis 1125 als „Vizedoge“ (davor etwa elf „Mitdogen“) |

| – | Domenico Michiel (Vizedoge) | 1122–1125 | Vertritt gemeinsam mit Leachim 1122 bis 1125 den Dogen Domenico Michiel als „Vizedoge“ |

| 36. | Pietro Polani | 1130–1148 | Schwiegersohn des Dogen Domenico Michiel |

| 37. | Domenico Morosini | 1148–1156 | Seine Macht wird durch eine Eidesleistung eingeschränkt, hinzu kommen einflussreiche Berater; die Erblichkeit des Dogenamtes wird endgültig unterbunden. |

| 38. | Vitale Michiel II. | 1156–1172 | Krieg gegen Byzanz; Epidemie und militärische Katastrophe. |

| – | Lunardo Michiel | 1171–1172 | Sohn Vitale Michiels II., bleibt 1171 als Vizedoge in Venedig, als der Vater die Flotte in die Ägäis führt. |

| 39. | Sebastiano Ziani | 1172–1178 | erster Doge, der nicht von der Volksversammlung (arengo, concio) gewählt wurde |

| 40. | Orio Mastropiero | 1178–1192 | Der Einfluss der iudices geht zurück, der Kleine Rat avanciert zu Lasten des Dogen zum Machtkern. |

| 41. | Enrico Dandolo | 1192–1205 | 1202–1204 Vierter Kreuzzug unter Dandolos Führung, 1203 und 1204 Eroberung Konstantinopels |

| – | Ranieri Dandolo | 1202–1205 | Sohn Enrico Dandolos, den er als Vizedoge ab 1202 in Venedig vertritt |

| 42. | Pietro Ziani | 1205–1229 | Gewinnt die Herrschaft über die Venezianer in Konstantinopel zurück, sichert Kolonialreich, zunehmende Verschriftung der Herrschaft |

| – | Teofilo Zeno | 1229[10] | Stellvertreter f. Pietro Ziani bis zur Wahl des neuen Dogen |

| 43. | Jacopo Tiepolo | 1229–1249 | Sicherung des Kolonialreichs, Gründung langlebiger Verfassungsorgane |

| 44. | Marino Morosini | 1249–1252 | seit seiner Wahl wählen 41 statt 40 Elektoren den Dogen, um ein Patt zu vermeiden; Domini de nocte |

| 45. | Renier Zen | 1253–1268 | erster Krieg gegen Genua (1257–1270), Kampf um Konstantinopel (ab 1261) |

| 46. | Lorenzo Tiepolo | 1268–1275 | Ende des Krieges mit Genua, Rückkehr nach Konstantinopel, Förderung der Handwerkerkorporationen und Händler |

| 47. | Jacopo Contarini | 1275–1280 | Einfluss des Dogen wird weiter eingeschränkt, seine Wirtschaftstätigkeit beendet, Dogen heiraten möglichst nur noch Venezianerinnen |

| 48. | Giovanni Dandolo | 1280–1289 | erste Goldmünze eingeführt, Aufstand auf Kreta (1283–1299) |

| 49. | Pietro Gradenigo | 1289–1311 | Serrata des Großen Rates, zunehmende Abriegelung gegen Aufsteiger, Exkommunikation wegen des Krieges um Ferrara, Rat der Zehn |

| 50. | Marino Zorzi | 1311–1312 | Bereitet den Frieden mit Rom vor, Frieden mit Padua |

| 51. | Giovanni Soranzo | 1312–1328 | Abgesehen von der Belagerung Zaras eine friedliche Epoche |

| 52. | Francesco Dandolo | 1328–1339 | Beendet Krieg um Ferrara gegen den Papst, Erwerb von Treviso und Beginn der Festlandseroberung |

| 53. | Bartolomeo Gradenigo | 1339–1342 | Aufgrund entsprechender Erfahrungen wird Dogen nach ihm die Vergabe von Staatsposten an Verwandte untersagt, ebenso wie Handelsgeschäfte |

| 54. | Andrea Dandolo | 1343–1354 | schreibt maßgebliche Geschichte Venedigs, Pest, Krieg gegen Genua, Herrschaftsverdichtung |

| 55. | Marino Falier | 1354–1355 | wird nach einer angeblichen oder tatsächlichen Verschwörung enthauptet und verfällt der „Verdammung der Erinnerung“ (condamnatio memoriae). |

| 56. | Giovanni Gradenigo | 1355–1356 | Friedensschluss mit Mailand und Genua, Beginn des Krieges um Dalmatien (bis 1358) |

| 57. | Giovanni Dolfin | 1356–1361 | Abtretung Dalmatiens an Ungarn, Finanzkrise, Kämpfe innerhalb des Patriziats |

| 58. | Lorenzo Celsi | 1361–1365 | Aufstand auf Kreta; stirbt während der Rat der Zehn gegen ihn ermittelt |

| 59. | Marco Cornaro | 1365–1368 | bereits vom 17. bis 21. April 1355 Vizedoge |

| 60. | Andrea Contarini | 1368–1382 | Vierter Krieg gegen Genua, Triest fällt an Österreich |

| 61. | Michele Morosini | 1382 | stirbt an der Pest |

| 62. | Antonio Venier | 1382–1400 | endgültiger Gewinn Trevisos, Ausweitung des Handels nach Nordwesteuropa |

| 63. | Michele Steno | 1400–1413 | Rückgewinnung des 1358 verlorenen Dalmatien, Eroberung der Terraferma |

| 64. | Tommaso Mocenigo | 1414–1423 | Festlandsmacht in Oberitalien; wendet sich gegen Expansionspolitik |

| 65. | Francesco Foscari | 1423–1457 | Hauptbetreiber der Expansionspolitik in Oberitalien |

| 66. | Pasquale Malipiero | 1457–1462 | |

| 67. | Cristoforo Moro | 1462–1471 | |

| 68. | Niccolò Tron | 1471–1473 | |

| 69. | Nicolò Marcello | 1473–1474 | |

| 70. | Pietro Mocenigo | 1474–1476 | |

| 71. | Andrea Vendramin | 1476–1478 | |

| 72. | Giovanni Mocenigo | 1478–1485 | |

| 73. | Marco Barbarigo | 1485–1486 | |

| 74. | Agostino Barbarigo | 1486–1501 | |

| 75. | Leonardo Loredan | 1501–1521 | |

| 76. | Antonio Grimani | 1521–1523 | |

| 77. | Andrea Gritti | 1523–1538 | |

| 78. | Pietro Lando | 1538–1545 | |

| 79. | Francesco Donà | 1545–1553 | |

| 80. | Marcantonio Trevisan | 1553–1554 | |

| 81. | Francesco Venier | 1554–1556 | |

| 82. | Lorenzo Priuli | 1556–1559 | |

| 83. | Gerolamo Priuli | 1559–1567 | |

| 84. | Pietro Loredan | 1567–1570 | |

| 85. | Alvise Mocenigo I. | 1570–1577 | |

| 86. | Sebastiano Venier | 1577–1578 | |

| 87. | Nicolò da Ponte | 1578–1585 | |

| 88. | Pasquale Cicogna | 1585–1595 | |

| 89. | Marino Grimani | 1595–1605 | |

| 90. | Leonardo Donà | 1606–1612 | |

| 91. | Marcantonio Memmo | 1612–1615 | |

| 92. | Giovanni Bembo | 1615–1618 | |

| 93. | Nicolò Donà | 1618 | |

| 94. | Antonio Priuli | 1618–1623 | |

| 95. | Francesco Contarini | 1623–1624 | |

| 96. | Giovanni I. Cornaro | 1625–1629 | |

| 97. | Nicolò Contarini | 1630–1631 | |

| 98. | Francesco Erizzo | 1631–1646 | |

| 99. | Francesco Molin | 1646–1655 | |

| 100. | Carlo Contarini | 1655–1656 | |

| 101. | Francesco Cornaro | 1656 | |

| 102. | Bertuccio Valier | 1656–1658 | |

| 103. | Giovanni Pesaro | 1658–1659 | |

| 104. | Domenico II. Contarini | 1659–1675 | |

| 105. | Niccolò Sagredo | 1675–1676 | |

| 106. | Alvise Contarini | 1676–1684 | |

| 107. | Marcantonio Giustinian | 1684–1688 | |

| 108. | Francesco Morosini | 1688–1694 | |

| 109. | Silvestro Valier | 1694–1700 | |

| 110. | Alvise Mocenigo II. | 1700–1709 | |

| 111. | Giovanni II. Cornaro | 1709–1722 | |

| 112. | Alvise Mocenigo III. | 1722–1732 | |

| 113. | Carlo Ruzzini | 1732–1735 | |

| 114. | Alvise Pisani | 1735–1741 | |

| 115. | Pietro Grimani | 1741–1752 | |

| 116. | Francesco Loredan | 1752–1762 | |

| 117. | Marco Foscarini | 1762–1763 | |

| 118. | Alvise Mocenigo IV. | 1763–1779 | |

| 119. | Paolo Renier | 1779–1789 | |

| 120. | Ludovico Manin | 1789–1797 | übergibt die Stadt an Napoleon, der sie an Habsburg weiterreicht: Ende der Republik Venedig |

Literatur

- Şerban Marin: Dominus quartae partis et dimidiae totius imperii Romaniae: The Fourth Crusade and the Dogal Title in the Venetian Chronicles' Representation, in: Quaderni della Casa Romena di Venezia 3 (2004) 119–150.

- Gino Benzoni (Hrsg.): I Dogi, Electa, Mailand 1982.

- Claudio Rendina: I Dogi. Storia e segreti. Dalle 120 biografie dei serenissimi di Venezia rivivono retroscena e intrighi della Repubblica del Leone tra patrizi, mercanti, patriarchi e dogaresse in una millenaria epopea italiana, Newton Compton, Rom 1984 (Quest’Italia 66, ZDB-ID 433075-4).

- Andrea Da Mosto: I Dogi di Venezia, Giunti, Florenz u. a. 2003 (Neuauflage der Ausgabe von 1939, veraltet).

- Giorgio Ravegnani: Il doge di Venezia, Bologna, Il Mulino, 2013. ISBN 978-88-1524464-2

- Giorgio Ravegnani: Insegne del potere e titoli ducali, in: Lellia Cracco Ruggini, Massimiliano Pavan, Giorgio Cracco, Gherardo Ortalli (Hrsg.) Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, Bd. I: Origini–Età ducale, Rom 1992, S. 828–846. (online)

- Eugenio Musatti: Storia della promissione ducale, Tipografia del Seminario, Padua 1888 (Abschnitte II bis V, nämlich Le promissioni ducali, S. 45–92 und I freni del potere, S. 93–124 sowie Le nuove restrizioni, S. 125–155 und schließlich Gli ultimi tempi, S. 156–214). (Digitalisat)

Weblinks

- Coins of the Duchy to Venice (Münzen der Dogen)

Anmerkungen

- So etwa Thomas F. Madden in seinem Opus Venice. A New History, das 2012 erschien (S. 26), der ausdrücklich die Gesamtzahl von 118 Dogen nennt.

- Maurizio Viroli: As if God existed. Religion and Liberty in the History of Italy, Princeton University Press, 2012, S. 31.

- Roberto Cessi, Fanny Bennato (Hrsg.): Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano adiudicata, Padua 1964.

- Vittorio Lazzarini: I titoli dei Dogi de Venezia, in: Nuovo Archivio Veneto, n. s. 5 (1903) 271–313 (online).

- Suzanne Mariko Miller: Venice in the East Adriatic: Experiences and Experiments in Colonial Rule in Dalmatia and Istria (c. 1150–1358), Diss., Stanford University, 2007, S. 139.

- Debra Pincus: Hard Times and Ducal Radiance. Andrea Dandolo and the Construction of the Ruler in Fourteenth-Century Venice, in: John Jeffries Martin, Dennis Romano (Hrsg.): Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State, 1297–1797, Johns Hopkins University Press, 2000, S. 89–136.

- Gemeint ist die durch Muratori edierte Chronik des Laurentius de Monachis, das Chronicon de rebus Venetis ab U.C. ad annum MCCCLIV, Venedig 1758, Buch IV, S. 77 (Digitalisat).

- Die Zählung ist erst gegen Ende der Republik stabilisiert worden. So zählt noch Piero Giustinian († 1576) in seinem Opus Dell'historie venetiane di Pietro Giustiniano nobile veneto. Di nuouo riuedute, & ampliate, nelle quali si contengono tutte le cose notabili, occorse dal principio della fondatione della città, sino all'anno 1575, Lodouico Auanzo, 1576, S. 9 (Digitalisat); ebenso in der Auflage Gio. Battista Brigna, 1671, S. 12, Tradonico als 12. Dogen.

- Francesco Zanotto: Il Palazzo ducale di Venezia, Bd. 4, Venedig 1861, S. 46 f. (Digitalisat).

- 26. Februar – 6. März.