Woiwodschaft Pommerellen (1919–1939)

Die Woiwodschaft Pommerellen (polnisch Województwo pomorskie) war eine Verwaltungseinheit der Zweiten Republik Polen von 1922 bis 1939. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand sie abermals von 1945 bis 1950.

| Województwo pomorskie Woiwodschaft Pommerellen | ||

|---|---|---|

| ||

| Symbole | ||

| ||

| Basisdaten | ||

| Staat | Polen | |

| Hauptstadt | Toruń (Thorn) (1920–1939) | |

| Fläche | 1921: 16.386 1939: 25.683 | |

| Einwohner | 935.663 (1921) 1.086.140 (1931) 1.884.400 (1939) | |

| Gebietskörperschaft mit gewähltem Landtag und Selbstverwaltung im Rahmen der Zweiten Republik Polen. Karte unten mit den Woiwodschaftsgrenzen vom 31. März 1938. | ||

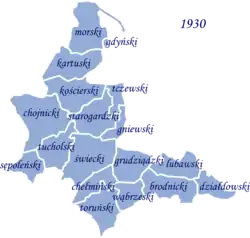

Land- und Stadtkreise im Jahre 1930 | ||

Bezeichnungen

Die offizielle polnische Bezeichnung war Województwo pomorskie (deutsch Pommersche Woiwodschaft oder Pommerellische Woiwodschaft).[1] Pomerellen ist eine Verkleinerungsform von Pommern, für das auch der Begriff Kleinpommern verwendet wird. In englisch und lateinisch wird Pomerellen zu Pomerelia, in französisch zu Pomérélie. Sowohl Pommern wie auch Pommerellen wird in polnisch zu Pomorze. Im Deutschen wurde die Woiwodschaft jedoch immer mit der zeitgenössischen Bezeichnung der Region Pommerellen benannt.[2]

Die Kurzbezeichnung Pommerellen wurde in der Zwischenkriegszeit sowohl von der deutschen wie auch von der polnischen Seite für das Gebiet der Woiwodschaft Pommerellen (województwo pomorskie) benutzt.

Nach erheblicher Erweiterung im Rahmen der polnischen Gebietsreform am 1. April 1938 hieß die Woiwodschaft offiziell Województwo Wielkopomorskie, d. h. dann sinngemäß im damaligen deutschen Sprachgebrauch Großpommerellische Woiwodschaft oder Woiwodschaft Großpommern. Nach der deutschen Besetzung Polens erhielt sie 1945 wieder die alte Bezeichnung Woiwodschaft Pommerellen. 1950 wurde sie zur Woiwodschaft Bydgoszcz, die in verschieden großen Gebietsausdehnungen bis 1999 existierte.

Seit der Gebietsreform 1999 führt wieder eine Woiwodschaft den Namen Województwo pomorskie, die in deutsch als Woiwodschaft Pommern bezeichnet wird. Sie nimmt wesentliche Teile des Gebietes der ehemaligen Woiwodschaft Pommerellen ein.

Geographie

Pommerellen setzte sich aus drei verschiedenen Teilen zusammen:

- dem eigentlichen Pommerellen westlich der Weichsel, im Wesentlichen deckungsgleich mit der Kaschubei,

- der Weichselniederung südlich der Freien Stadt Danzig, auch ehemals Teil des ostpommerschen Samboridenherzogtums,

- dem Culmer Land östlich des Flusses.

Ab dem 1. April 1938 wurden weite Teile Kujawiens beiderseits des Weichsellaufs im südlichen Teil der Woiwodschaft hinzugefügt und die Woiwodschaft fortan als Großpommern oder seltener als Großpommerellen[3] bezeichnet.

Im nördlichen Pommerellen westlich Danzigs finden sich viele Seen im Wechsel mit bewaldeten Hügeln – u. a. der 329 m hohe Turmberg –, weshalb dieses Gebiet als Kaschubische Schweiz bekannt ist. Ganz im Norden befindet sich die Küste, damals der einzige territoriale Zugang Polens zur See. Das eigentlich kleine Küstengebiet hatte eine mit 74 km relativ lange Küstenlinie, da die lange Putziger Nehrung ein großes Stück des Küstenverlaufs ausmachte. Im Südwesten des Gebiets, das damals zur Woiwodschaft gehörte, finden sich ausgedehnte Wälder der Tucheler Heide.

Flüsse, meist Nebenflüsse der Weichsel, im Gebiet sind die Brahe, Ferse, Radaune, Rheda und Schwarzwasser westlich der Weichsel und Drewenz und Ossa östlich davon im Culmer Land. Dessen Böden – wie auch die der Weichselniederung – gelten als fruchtbar.

Die Gebiete, die anschließend die Woiwodschaft ausmachen würden, wurden nach dem Inkrafttreten des Friedensvertrags von Versailles am 10. Januar 1920 von deutschem Militär und anderen Hoheitsträgern geräumt. Sie umfassten ostpreußisches Gebiet mit Soldau (Działdowo) und 32 kleineren Gemeinden (ab 10. Januar geräumt) sowie die westpreußischen Gebiete der mittleren Weichselniederung und die Kaschubei, diese wurden bis 20. Januar 1920 an Polen übergeben. Außerdem kam im Nordwesten ein sehr kleines Gebiet (6,64 km², 224 Einw., 1910) der preußischen Provinz Pommern dazu.

Im Westen grenzte die Woiwodschaft an den pommerschen Regierungsbezirk Köslin und die 1922–1938 bestehende preußische Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen, im Südwesten an die Woiwodschaft Posen, im Südosten an die Woiwodschaft Warschau (Land), im Osten an die ostpreußischen Regierungsbezirke Allenstein und Westpreußen, im Nordosten an die Freie Stadt Danzig und im Norden an die See, einmal an die Danziger Bucht der offenen Ostsee und – von ihr getrennt durch die Putziger Nehrung – an die Putziger Wiek. Da der straßen- und schienengebundene Verkehr zwischen Pommern und Ostpreußen das polnische Gebiet (Groß-)Pommerellens passieren musste, nannte man dieses Gebiet auch Polnischer Korridor.

Die Grenze zur Woiwodschaft Warschau (Land) war zunächst identisch mit der ehemaligen deutschen Grenze zu Russisch Polen. Durch die Gebietsreform mit Wirkung ab 1. April 1938 kam aber der Kreis Powiat Działdowski mit Działdowo (Soldau) von der Woiwodschaft Pommerellen an die Woiwodschaft Warschau-Land. „An die Woiwodschaft Pommerellen wurden Kreise aus der Woiwodschaft Posen (województwo poznańskie) und der Woiwodschaft Warschau (województwo warszawskie) angegliedert.“[4] Die Woiwodschaft Warschau gab im Gegenzug die kujawischen Kreise Powiat Lipnowski, Powiat Nieszawski, Powiat Rypiński und Powiat Włocławski an Pommerellen ab.

Von Seiten der Woiwodschaft Posen kamen vier Kreise und zwei kreisfreie Städte hinzu, und zwar Bydgoszcz (Bromberg) und Inowrocław (Inowrazlaw/Hohensalza) sowie die Kreise Powiat Bydgoski, Powiat Inowrocławski, Powiat Szubiński und der Powiat Wyrzyski. Dadurch wurde Pommerellens Fläche und Bevölkerung erheblich vergrößert. Dem trug auch die Namensänderung in Großpommerellen Rechnung. Ab April 1938 umfing das Woiwodschaftsgebiets damit 25.683 km². Zur Übersicht aller Kreise und kreisfreien Städte sieh die Liste der Land- und Stadtkreise.

Bevölkerung und Sprachen

Die Bevölkerung im Gebiet der Woiwodschaft verteilte sich im Wesentlichen auf die Gruppen der Polnisch-, Kaschubisch- und Deutschsprachigen. Der Gebrauch des Jiddischen, fast ausschließlich durch Juden, war bis 1918 zu Gunsten des Deutschen stark zurückgegangen, hatte aber durch jiddische Zuwanderung aus dem österreichischen und russischen Teilungsgebiet Polens bis 1931 wieder zugenommen mit 1.822 Muttersprachlern.[5] Dabei waren 1931 gut 95 % der jiddischsprachigen Juden, die übrigen ohne oder mit anderem religiösen Bekenntnis.[5] Tatsächlich waren sehr viele Einwohner Pommerellens mehrsprachig, insbesondere durch den vorherrschenden Gebrauch des Deutschen in Schule und Verwaltung – sowie meist auch in der Wirtschaft – hatten alle Einwohner mehr oder minder gute Deutschkenntnisse.

Die lange Dominanz des Deutschen in vielen Lebensbereichen hatte – als politisch auch intendierte „Macht des Faktischen“ – dazu geführt, dass viele Menschen und ganze Haushalte, die vorher eine andere Sprache bevorzugten, im Laufe ihres Lebens zum Deutschen als meist gebrauchter Sprache wechselten, so dass sie in der Tat zweisprachig waren.

Diese Entwicklung und generell das Zusammenleben der verschiedensprachigen Einwohner Pommerellens führte zu vielen Ehen zwischen Personen unterschiedlicher sprachlicher Ausrichtung. Bei 10 % aller 1910 geschlossenen Ehen in Deutschland mit einem polnischsprachigen Ehepartner betrachtete sich der andere Partner nach eigener Einschätzung als deutschsprachig.

Der Konflikt der Menschen um die Identitäten wurde vor und nach 1918 aufgeladen durch den Nationalismus verschiedener Verbände und des jeweiligen Staates, der sich dabei hoheitlicher Machtmittel bediente (seitens des deutschen Staats z. B. bis 1918: Ansiedlungskommission).

1919 zählte das Gebiet, das im folgenden Jahr die Woiwodschaft bilden würde, etwa 955.000 Einwohner. Davon waren 433.000 Polnisch-, 412.000 Deutsch- und 120.000 Kaschubischsprachige. Gemäß dem Territorialprinzip des Staatsbürgerrechts waren – abgesehen von niedergelassenen Ausländern, denen der Staat den Aufenthalt verweigern konnte – bis 1920 alle Einwohner Deutsche. Mit der Restituierung des polnischen Staates gab es auch wieder eine polnische Staatsangehörigkeit. In Abweichung vom starren Territorialprinzip wurde den Betroffenen in Artikel 297b des Versailler Vertrags die Möglichkeit eingeräumt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu behalten.

Kam es bis 1918 zur systematischen Benachteiligung Polnischschprachiger, änderten sich nun die Vorzeichen. Der polnische Staat entwickelte eine staatliche Nationalitätenpolitik, die sich in der Woiwodschaft Pommerellen v. a. gegen Deutschsprachige richtete.[6] Die Zahl der Deutschsprachigen ging in der Folge bis 1931 auf 105.000 Personen zurück.[7]

Allerdings gab es auch Polen, die ehemals Deutsche waren, die erfolgreich Karriere machten. Zum Beispiel Joseph von Unruh, vormals Offizier der kaiserlichen Marine, baute die Polnische Marine wesentlich mit auf und erlangte – zum Konteradmiral aufgestiegen – als Józef Unrug Berühmtheit.

Nach der territorialen Vergrößerung der Woiwodschaft Pommerellen zur Woiwodschaft Großpommerellen am 1. April 1938 betrug die Bevölkerung 1.884.400 Einwohner.[8] Zwar waren weitere Optanten ausgewandert, auch waren kujawische Kreise ohne nennenswertes deutschsprachiges Element hinzugekommen, doch eben auch Gebiete entlang der Noteć (Netze), wo auch Deutschsprachige lebten. So veränderten sich die Zahlen mit 88 % Polnisch- und Kaschubischsprachigen (oder ca. 1.658.000) gegenüber 10,1 % Deutschsprachigen (oder etwa 190.000).

Selbstverwaltung, Staatsverwaltung und Gliederung

Die pommersche Woiwodschaft war eine der Woiwodschaften mit ausgeprägter Selbstverwaltung. In dieser Frage waren die Woiwodschaften unterschiedlich organisiert. Neben der weiter gehenden Autonomie wie in Polnisch Schlesien gab es die Woiwodschaften Pommerellen und Posen mit eigenem gewähltem Landtag (sejmik wojewódzki), dessen Abgeordnete die Woiwodschaftsregierung (wydział wojewódzki) wählten.[9] Diese übte dann zusammen mit dem von der Zentralregierung eingesetzten Woiwoden die Selbstverwaltung aus.

_2010-07-17_024.jpg.webp)

Im Vertrag von Versailles (28. Juni 1919) – mit Wirkung ab 10. Januar 1920 – verpflichtete sich das Deutsche Reich das spätere Gebiet der Woiwodschaft ohne Volksabstimmung an Polen abzutreten. Bei der offiziellen Gründung der Woiwodschaft am 12. August 1919 unterstand ihr späteres Gebiet noch deutscher Verwaltung. Hauptstadt wurde Thorn, welches das deutsche Militär am 18. Januar 1920 räumte. In der enthusiastischen Stimmung nach der Staatsgründung zelebrierten Polen um Józef Haller im Fischerstädtchen Puck (Putzig) am 10. Februar 1920 „die Vermählung Polens mit der See“, woran sich Forderungen anschlossen, eine polnische Seemacht aufzubauen.

Die Preußische Gemeindeordnung blieb für die Woiwodschaft Pommerellen weiter geltendes Recht. Die Woiwodschaft war unterteilt in Landkreise (powiaty). Jedem powiat stand ein Starost vor, mit einer Starostei als Landratsamt. Bis 31. März 1938 gliederte sich die Woiwodschaft in 18 Landkreise und drei kreisfreie Städte (Gdynia erst seit 1926). Ab 1. April waren es dann fünf kreisfreie Städte und 23 Landkreise. Ferner gab es noch 64 kreisangehörige Städte und 234 Gemeinden, die teils noch in Scholtiseien mit je eigenem Sołtys (Schuldheiß) unterteilt waren.

Wirtschaft

Bis 1920 wenig industrialisiert dominierten in weiten Teilen der Woiwodschaft Land- und Forstwirtschaft. 1937 bedeckten Wälder 26,7 % des Woiwodschaftsgebiets, womit der Prozentsatz über dem polnischen Durchschnitt von 22,2 % lag. Die bestehende Infrastruktur galt dagegen im Vergleich zum vormaligen Russisch Polen als gut. Das Bahnnetz im Woiwodschaftsgebiet – mit einer Dichte von 11,4 km pro 100 km² – maß 1.887 km Gesamtlänge, und damit lag die Woiwodschaft Pommerellen auf dem zweiten Platz im Land. Auch die Bevölkerung galt als gut ausgebildet, so lag die Rate der Analphabeten in der Woiwodschaft bei 8,3 %, was weit unter dem polnischen Durchschnitt von 23,1 % im Jahre 1931 lag.

Die Woiwodschaft Pommerellen galt als eine der reichsten und bestentwickelten der Zweiten Republik Polen. Das Bruttolohnniveau war im ehemals deutschen Gebiet höher als sonst in Polen. Das Bruttoniveau lag nicht nur höher, weil die Gewerkschaften bis 1914 in der Tarifpolitik erfolgreich höhere Löhne erreicht hatten als in Russisch Polen.

Zudem erhöhten die obligatorischen Sozialabgaben für die 1891 geschaffene Sozialversicherung den Bruttolohn. Die Unternehmen in Deutschland, die ja selber steigende Lohnabschlüsse in Tarifverträgen vereinbart hatte und die staatlich erhobenen Sozialabgaben hinnehmen mussten, hatten ihre Produktion auf nur noch solche Waren und Dienstleistungen umgestellt, deren Verkauf im vor 1914 weithin globalisierten Binnen- wie Weltmarkt ausreichende Erlöse einbrachten, um die Kosten der in Deutschland teuren Ressource Arbeit wieder einzubringen.

Da die Sozialversicherung in den Woiwodschaften, deren Gebiet ehemals zu Deutschland gehörte, beibehalten wurde, blieb der Bruttolohn auch in Pommerellen höher als in andern Teilen Polens. In den andern Woiwodschaften entstand dann mit dem Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ab 1934 ein vergleichbares Versicherungswesen.

Pommerellische Unternehmen, die schon vor 1914 erfolgreich Produkte erzeugten, die trotz hohen Arbeitskosten mit Gewinn abgesetzt werden konnten, reüssierten in ihren Produktbereichen auch jetzt gegenüber Unternehmen anderswo in Polen. Bis zu den Zollkriegen stand pommerellischen Unternehmen auch der vorher stark bediente deutsche Binnenmarkt ohne Zollschranken weiter offen. Ihre relativ teureren und hochwertigen Produkte fanden auf dem deutschen Markt besseren Absatz, weil dort die Verbraucher angesichts der zunächst noch höheren Realeinkommen hochwertige Produkte auch kauften.

An der polnischen Küste bestanden 1920 zwei kleinere Häfen in Puck (Putzig) und Hel (Hela). Zwar war Danzig als Mandatsgebiet des Völkerbundes und polnisches Zollanschlussgebiet konstituiert worden, um wieder als polnischer Seehafen zu dienen, ohne – mit Rücksicht auf die deutschsprachige Mehrheit der Danziger – zu Polen selbst zu gehören. Doch nach den Erfahrungen während des Polnisch-Sowjetischen Krieges erschien Danzig der Republik Polen als unverlässliche Verbindung zum weltweiten Seeverkehr. Großbritannien und Frankreich hatten Polen mit Waffenlieferungen unterstützt, um mit der Sowjetunion den Kommunismus zu schlagen. Die Schauerleute in Danzig hatten aber teilweise das Löschen der Rüstungsgüter bestreikt, um der jungen Sowjetunion, dem vermeintlichen Arbeiterstaat, die Front von immer neuen gegen sie gerichteten Waffen freizuhalten.

Dieses streikbedingte Waffenembargo war für Polen im Krieg bedrohlich; deshalb beschloss die Republik im eigenen Küstenabschnitt einen leistungsfähigen Hafen aufzubauen. Drei Monate nach der Feier der „Vermählung Polens mit der See“ in Putzig beauftragte Vizeadmiral Kazimierz Porębski, 1916/17 Konteradmiral der russischen Kriegsflotte und seit 1919 Abteilungsdirektor für Seeangelegenheiten im polnischen Verteidigungsministerium, den Ingenieur Tadeusz Wenda (1864–1948), den günstigsten Standort für den Bau eines Kriegshafens ausfindig zu machen. Wenda empfahl im Juni 1920 Gdynia (Gdingen) als geeigneten Ort. Die polnische Regierung wählte noch im Winter 1920 Gdingen, und Wenda lieferte ebenfalls noch im selben Jahr den Entwurf für einen Kriegs-, einen Handels- und einen Fischereihafen. Der Bau wurde begonnen, und am 29. April 1923 eröffneten Polens Präsident Stanisław Wojciechowski und Premier Władysław Sikorski den provisorischen Kriegshafen und einen geschützten vorläufigen Liegeplatz für Fischereischiffe.

Ans polnische Binnenland wurde Gdynia durch eine 1933 fertiggestellte neue Bahnstrecke, die sogenannte Kohlenmagistrale, angeschlossen, wodurch sich die Nutzung des bisherigen, teils über Danziger Staatsgebiet verlaufenden Bahnanschlusses Gdynias umgehen ließ.

Religion und Kultur

Der überwiegende Teil der Einwohner, v. a. die kaschubisch- und polnischsprachigen, bekannte sich zum römischen Katholizismus. Die zuständige Diözese war damals das Bistum Kulm mit Sitz in Pelplin. Das Konkordat zwischen Polen und dem Vatikan von 1925 machte die Römisch-katholische Kirche zur Staatskirche.[10]

Die Protestanten waren meist deutschsprachig und die meisten evangelischen Kirchengemeinden gehörten bis in die frühen 1920er Jahre zur unierten Evangelischen Landeskirche der älteren Provinzen Preußens, die in Kirchenprovinzen untergliedert war. Unter den 84.622 Protestanten der altpreußischen Union hatten 1931 90 % Deutsch und 9,7 % Polnisch als Muttersprache, unter den 5.931 Lutheranern (Altlutheraner und Mitglieder der Evangelischen Kirche des Augsburgischen Bekenntnisses (A.B.) in Polen zusammen) war die Muttersprache zu 68 % Deutsch und zu 31 % Polnisch, bei den 4.052 Reformierten zu 81 % Deutsch und zu 18 % Polnisch.[5] Die Kirchenprovinz Westpreußen erstreckte sich nach den Grenzziehungen von 1920 über drei Staaten. Die evangelischen Gemeinden im Gebiet der Freien Stadt Danzig, wo auch das westpreußische Konsistorium seinen Sitz hatte, formierten sich neu als Landessynodalverband der Freien Stadt Danzig und blieben Kirchenprovinz der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union, wie die altpreußische Landeskirche seit 1922 hieß.

Dadurch verloren die evangelischen Gemeinden im polnisch gewordenen Teil der Kirchenprovinz Westpreußen ihr Zentrum, denn außerhalb Danzigs und des Weichseldeltas lebten Protestanten in Pommerellen meist in der Diaspora.[11] Da die polnische Regierung einer grenzüberschreitenden evangelischen Kirche ablehnend gegenüberstand, hatte sich die Kirchenprovinz Posen – ohne die bei Deutschland verbliebenen Gemeinden im Norden und Westen der ehemaligen politischen Provinz – unter Generalsuperintendent Paul Blau als Unierte Evangelische Kirche in Polen (Ewangelicki Kościół Unijny w Polsce) selbständig gemacht. Das Konsistorium in Poznań (Posen) diente auch weiterhin der Verwaltung im Rahmen der neuen Kirche. Blau gewann die pommerellischen evangelischen Kirchengemeinden dafür, sich ebenfalls dieser Kirche anzuschließen. Damit umfasste die Unierte Evangelische Kirche in Polen alle evangelischen Gemeinden, die zur Landeskirche in Preußen gehört hatten, außer den 17 evangelischen Gemeinden in Ostoberschlesien, die 1923 die Unierte Evangelische Kirche in Polnisch Oberschlesien gründeten.[10] Das Gemeinde- und Kirchenleben wurde zunächst durch die Abwanderung vieler Deutschsprachiger erschwert, die in Verwaltung, Bildungswesen oder Verbänden ihre Stellungen verloren hatten, da sie nicht ausreichend Polnisch sprachen oder neue Organisationen mit neuen polnischsprachigen Personen an die Stelle der alten traten.

Trotz der geforderten Trennung von der altpreußischen Kirche blieb die staatliche Anerkennung der Unierten Evangelischen Kirche in Polen aus. Zudem bereiteten die polnischen Behörden deutschsprachigen Polen, die an einer deutschen Universität evangelische Theologie studieren wollten, Passschwierigkeiten. Die Unierte Evangelische Kirche in Polen baute daraufhin 1921 eine eigene theologische Schule und ein Predigerseminar auf. Die Zusammenarbeit mit dem Danziger Landessynodalverband blieb eng, da der polnische Staat bei Reisen in die Freie Stadt keine Probleme bereitete.

In Bromberg sammelte sich mit dem Zuzug aus andern Teilen Polens auch eine polnischsprachige Gemeinde der Evangelischen Kirche A.B. Auch an anderen Orten gründeten sich Gemeinden der Evangelischen Kirche A.B., die, soweit vor Ort vorhanden, oft in den Gotteshäusern der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Westpolen (Kościół Ewangelicko-Luterski w Polsce Zachodniej) Gastrecht eingeräumt bekamen. Diese Kirche hatten 1920 jene Kirchengemeinden der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Preußen gebildet, die nach 1919 zu Polen kamen.

Laut Zensus von 1931 waren 1,6 % der damals 1.080.138 Einwohner der Woiwodschaft Juden (3.447), die alle in Diaspora lebten.[5] Die Juden teilten sich ethnisch in drei Gruppen, 50 % mit Jiddisch, 27 % mit Polnisch und 19 % mit Deutsch als Muttersprache.[5]

Als wichtiges Museum für den kaschubischen Raum besteht in Wdzydze Kiszewskie am Weitsee seit 1906 das auf Initiative der Eheleute Theodora und Isidor Gulgowski eröffnete älteste Freilichtmuseum Polens Kaszubski Park Etnograficzny (Kaschubischer Ethnographischer Park).

Angezogen vom enthusiastischen Werk Gdynia zum Hafen für Polen auszubauen, weilten manche Künstler in dieser pommerellischen Stadt, so z. B. der ermländisch-polnische Komponist Feliks Nowowiejski und der Schriftsteller Stefan Żeromski. 1921 verfolgte Żeromski aufmerksam den Bau des vorläufigen Kriegshafens und des Liegeplatzes für Fischer. Inspiriert von diesen Arbeiten schrieb er den Roman Wiatr od morza (Der Wind von See her), worin er von dem noch nicht Bestehenden, wie es sich bald erweisen sollte, ein überraschend getreues Bild des werdenden Hafens und der werdenden Stadt Gdingen lieferte.

Geschichte

1922 wurde die Woiwodschaft Pommerellen in der Zweiten Polnischen Republik gebildet. Hauptstadt wurde Toruń (Thorn). Fast alles Gebiet der Woiwodschaft gehörte bis 1920 zu Westpreußen (Prusy Zachodnie), bis 1772 zu Königlich Preußen (Prusy Królewskie), bis 1454/1466 zu Ordens-Preußen (Prusy Zakonne) und davor zu Pommerellen, die alle vier die Vorgeschichte der Woiwodschaft bildeten.

Am 1. April 1938 wurde sie als Woiwodschaft Großpommerellen territorial erheblich erweitert.

Faktische Auflösung der Woiwodschaft im Zweiten Weltkrieg

Am 22. August 1939 erklärte Adolf Hitler den versammelten Vertretern der Wehrmacht den beabsichtigten archaischen Charakter des bevorstehenden Krieges: „Unsere Stärke ist unsere Schnelligkeit und unsere Brutalität. Dschingis Khan hat Millionen Frauen und Kinder in den Tod gejagt, bewußt und fröhlichen Herzens. Die Geschichte sieht in ihm nur den großen Staatengründer. Was die schwache westeuropäische Zivilisation über mich sagt, ist gleichgültig. Ich habe Befehl gegeben – und ich lasse jeden füsilieren, der auch nur ein Wort der Kritik äußert –, daß das Kriegsziel nicht im Erreichen von bestimmten Linien, sondern in der physischen Vernichtung des Gegners besteht. So habe ich, einstweilen nur im Osten, meine Totenkopfverbände bereitgestellt mit dem Befehl, unbarmherzig und mitleidslos Mann, Weib und Kind polnischer Abstammung und Sprache in den Tod zu schicken. Nur so gewinnen wir den Lebensraum, den wir brauchen. Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier?“[12]

Am 23. August 1939 verschworen Deutschland und die Sowjetunion sich im Deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt gegen Polen. Auf Befehl Konteradmiral Unrugs verließen die polnischen Torpedozerstörer ORP Błyskawica, ORP Grom und ORP Burza im Rahmen der Operation Peking am 30. August 1939 Gdingen in Richtung Großbritannien. Sie und ihre polnischen Besatzungen blieben auch nach der kompletten Eroberung des Landes durch Deutsche und Sowjets am 6. Oktober 1939 im Einsatz.

Mit dem deutschen Einmarsch ab 1. September 1939, der das Gros der Woiwodschaft binnen weniger Tage überrollte, endete die Existenz dieser Verwaltungseinheit de facto. Mit der sowjetischen Invasion ab dem 17. September kam nicht etwa die benötigte Hilfe, sondern die zweite annexionistische Großmacht und beschleunigte den polnischen Zusammenbruch. Gleich mit dem Einmarsch begann neben dem kriegsbedingten Töten, das von Hitler befohlene systematische Morden.

Zunächst wurden auf Befehl Hitlers v. a. Angehörige der polnischen Intelligentsia, vielfach einschließlich Ehepartnern und Kindern, ermordet. Diesen Massakern fielen bis Jahresende etwa 60.000 Polen zum Opfer, darunter 7.000 jüdische Polen.[13] Aber auch die Patienten der Provinzial-Irrenanstalt Konradstein wurden am 22. September 1939 sämtlich ermordet, die Anstalt in ein deutsches Kriegslazarett umgewandelt.

Bis 6. Oktober 1939 verteidigte das polnische Militär die Republik zu Lande.[14] In Großpommerellen kapitulierte die letzte polnische Landstellung am 1. Oktober, während der Kampf zur See und die Ausbildung dafür bis 1945 fortgesetzt werden konnte. Bis zum 19. September 1939 hielten polnische Marinesoldaten unter Stanisław Dąbek (* 28. März 1892, † 19. September 1939 in Gdingen-Oxhöft) die Marineakademie Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej auf der Oxhöfter Kämpe.[15] Am 1. Oktober 1939 ergab sich Konteradmiral Unrug in Hel (Hela) – der letzten gehaltenen pommerellischen Landstellung – den deutschen Eroberern, die die Stadt am 2. Oktober 1939 übernahmen.[16]

Dem Woiwoden Władysław Raczkiewicz gelang die Flucht nach Britannien, wo er der neu gebildeten polnischen Exilregierung angehörte. Polens Regierung kapitulierte nicht. Außer militärischen Übergabeabkommen, demnach polnische Einheiten sich deutschen ergaben, kam es zu keiner Vereinbarung zwischen deutschen und polnischen Regierungsvertretern.

„Während des Zweiten Weltkrieges wurde Pommerellen dem Reichsgau Danzig-Westpreußen angegliedert.“[17] Das Gebiet der Woiwodschaft wurde in neue besatzungsamtliche Verwaltungsgebiete und -strukturen überführt. Da Polen weder kapituliert noch territorialen Änderungen zugestimmt hatte, blieben diese Akte einseitige deutsche Willkür ohne völkerrechtliche Anerkennung. Bis Ende 1939 wurden etwa 90.000 Polen, darunter viele jüdische, aus dem Annexionsgebiet der Woiwodschaften Posen und Großpommerellen ins Besatzungsgebiet Generalgouvernement vertrieben, bis 1945 sollten es noch 900.000 Vertriebene werden.

Widerstand während der Besatzungszeit

In Pommerellen bildete sich die von der Armia Krajowa (Heimatarmee) unabhängige Tajna Organizacja Wojskowa «Gryf Pomorski» (TOW; Geheime Militärorganisation „Pommerscher Greif“). Es kam „1943 zu einer existenziellen Krise, ausgelöst durch den Mord am Kommandanten der Organisation, Józef Gierszewski. Der Anschlag … ging von Józef Dambko aus, einem Rivalen Gierszewskis um die Führung von »Gryf« und vehementer Gegner einer Vereinigung mit der Heimatarmee. Der Mord, begangen von einem kaschubischen Verschwörer mit Wissen der Führung, und der eskalierende Konflikt schädigten den Ruf des Widerstandes … und führte außerdem zum Austritt von Oberst Josef Wrycz [korrekt: Józef Wrycza] aus der Organisation, der dort bis zu diesem Zeitpunkt uneingeschränkte Autorität genossen hatte.“[18]

Restitution der Woiwodschaft ab März 1945

Ab Ende Januar nahm die Rote Armee das Woiwodschaftsgebiet ein und noch während Kampfhandlungen gegen deutsche Besatzer in der Woiwodschaft anhielten, nahm ihre Verwaltung die Amtsgeschäfte wieder auf. Im Zuge des Wiederaufbaus polnischer Verwaltungsstrukturen, die Woiwode Henryk Świątkowski ab dem 2. Februar 1945 in Thorn vorantrieb, lebte die Woiwodschaft Großpommerellen am 14. März 1945 zunächst in ihren alten Grenzen wieder auf.[17] Świątkowski verlegte die Hauptstadt am 2. März nach Bromberg. Am 7. April wurden die nördlichen Kreise Stadt Gdynia, Powiat Kartuski, Powiat Kościerski, Powiat Morski, Powiat Starogardzki und Powiat Tczewski – ausgegliedert und mit dem ehemaligen Völkerbundmandatsgebiet der Freien Stadt Danzig zur neuen Woiwodschaft Danzig vereinigt.[17] Die verkleinerte Woiwodschaft hieß jetzt wieder Pommerellen.

Die Versailler Grenzen waren jetzt faktisch aufgehoben, so dass neue, anders geformte Einheiten gebildet werden konnten. Am 25. September 1945 waren östlich-südöstliche Gebiete der ehemaligen preußischen Provinz Pommern der Woiwodschaft angegliedert.[19] „Die Kreise Schlochau / Człuchów und Flatow / Złotów befanden sich nur bis zum 28. Mai 1946 in der Woiwodschaft Pommerellen, danach wurden sie in die Woiwodschaft Stettin / Szczecin eingegliedert.“[20] 1950 gab es einige kleinere Veränderungen entlang der Woiwodschaftsgrenzen und einen neuen Namen. Er lautete ab Anfang 1950 nach der Hauptstadt Woiwodschaft Bydgoszcz.[17]

Die Sowjets befreiten die Einwohner Pommerellens von Verfolgung und Nachstellungen durch die Nazis. Doch bauten sie sogleich ihren eigenen Verfolgungsapparat auf. Der NKWD verschleppte gleich nach dem Einmarsch Deutschsprachige und Polnischsprachige, v. a. solche, die als Volksdeutsche gelistet waren, und solche, die für Gegner des Kommunismus, Anhänger der Exilregierung oder der Armia Krajowa gehalten wurden, in Lager.

Derweil strebten viele der während der Besatzungszeit Deportierten und Geflohenen heimwärts. Durch Kriegszerstörung waren öffentlich nutzbare Verkehrsmittel rar, so dass Rückkehrer oft zu Fuß reisten. Aber auch nicht wenige Warschauer kamen aus ihren Vertreibungs- und Zufluchtsorten nach Pommerellen, v. a. nach Bromberg, Gdingen und Thorn, deren ziviler Baubestand weitgehend intakt geblieben war. Am 11. Februar gründeten geflohene und vertriebene Ordinarien der Universität Wilna und der Technischen Universität Lemberg auf Initiative Świątkowskis die Universität Thorn.[21]

In der Zweiten Jahreshälfte 1945 übergab der NKWD die meisten Lager in polnische Hände – v. a. an den Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UB, Sicherheitsdienst) und die Milicja Obywatelska (MO, Bürgermiliz). „Beide Organe haben die Deutschen und die der Deutschen Volksliste angehörenden Polen, ebenso die Angehörigen der Widerstandsbewegung (Heimatarmee/ Armia Krajowa) festgenommen und eingesperrt.“[22]

Der NKWD behielt aber die Hauptlager in Ciechanów (Zichenau) und Grudziądz (Graudenz) sowie je ein weiteres in Posen und im ostbrandenburgischen Landsberg an der Warthe als Abgangsort der Deportationen in den Osten.[23] Das Lager Zichenau wurde am 1. Februar 1945 eingerichtet. … Die Quellen des Lagers nennen die Zahl der Internierten. Demnach waren dort fast 6000 Polen, Deutsche und Vertreter anderer Nationen eingesperrt und wurden von dort in die Sowjetunion deportiert.

Am 8. Februar 1945 ging der erste Transport mit 1005 Inhaftierten ab. Davon waren 336 Deutsche, darunter 38 Frauen. 156 der Deutschen waren Kriegsgefangene, als deren Verhaftungsgrund angegeben wurde, dass sie deutsche Soldaten seien.[24] Allerdings ist die Aktenüberlieferung lückenhaft.

Liste der Land- und Stadtkreise der Woiwodschaft

Bei Kreisen, die am 1. April 1938 und 7. April 1945 von der Woiwodschaft abgetreten bzw. ihr angeschlossen wurden, steht dies dabei. Die hier verlinkten polnischen Kreise (powiat = Landkreis, miasta na prawach powiatu = Stadt im Range eines Kreise) sind die heutigen Kreise gleichen Namens, deren Grenzen heute nicht notwendigerweise gleich den damaligen sind.

- Städte im Range eines Kreises (Angabe der Fläche und Einwohnerzahl, Stand: 1931)

- Bydgoszcz (Bromberg), 75 km² mit 117.200 Einwohnern – ab 1. April 1938 zur Woiwodschaft Großpommerellen

- Gdynia (Gdingen), 66 km² mit 38.600 Einwohnern (1931), 115.000 Einwohner (1939) – ab 10. Februar 1926 als kreisfreie Stadt aus dem Powiat Wejherowski ausgegliedert; am 7. April 1945 zur neuen Woiwodschaft Danzig

- Grudziądz (Graudenz), 28 km² mit 54.000 Einwohnern

- Inowrocław (Inowrazlaw/Hohensalza), 37 km² mit 34.400 Einwohnern – ab 1. April 1938 zur Woiwodschaft Großpommerellen

- Toruń (Thorn), 59 km² mit 61.900 Einwohnern

- Landkreise (powiaty)

- Powiat Brodnicki, 913 km² mit 56.300 Einwohnern, Sitz: Brodnica (Strasburg an der Drewenz)

- Powiat Bydgoski, 1 334 km² mit 58.100 Einwohnern, Sitz: Bydgoszcz (Bromberg) – ab 1. April 1938 zur Woiwodschaft Großpommerellen

- Powiat Chełmiński, 738 km² mit 52.800 Einwohnern, Sitz: Chełmno (Culm)

- Powiat Chojnicki 1.854 km² mit 76.900 Einwohnern, Sitz: Chojnice (Konitz)

- Powiat Działdowski, Sitz: Działdowo (Soldau) – ab 1. April 1938 zur Woiwodschaft Warschau

- Powiat Gniewski, Sitz: Gniew (Mewe) – ab 1. April 1932 zum Powiat Tczewski

- Powiat Grudziądzki, 758 km² mit 42.800, Sitz: Grudziądz (Graudenz)

- Powiat Inowrocławski, 1.267 km² mit 67.500 Einwohnern, Sitz: Inowrazlaw – ab 1. April 1938 zur Woiwodschaft Großpommerellen

- Powiat Kartuski, 1.302 km² mit 68.700 Einwohnern, Sitz: Kartuzy (Karthaus) – am 7. April 1945 zur neuen Woiwodschaft Danzig

- Powiat Kościerski, 1.162 km² mit 51.700 Einwohnern, Sitz: Kościerzyna (Berent in der Kaschubei) – am 7. April 1945 zur neuen Woiwodschaft Danzig

- Powiat Lipnowski, 1.535 km² mit 104.500 Einwohnern, Sitz: Lipno – ab 1. April 1938 zur Woiwodschaft Großpommerellen

- Powiat Lubawski, 833 km² mit 53.600 Einwohnern, Sitz: Lubawa (Löbau in Westpreußen)

- Powiat Morski (Seekreis), 1.281 km² mit 79.900 Einwohnern, Sitz: Gdynia (1927–1928), Wejherowo (Weyhersfrey/Neustadt in Westpreußen) (ab 21. März 1928) – am 1. Januar 1927 gegründet und am 7. April 1945 zur neuen Woiwodschaft Danzig

- Powiat Nieszawski, 1.278 km² mit 117.900 Einwohnern, Sitz: Aleksandrów Kujawski, bis 1. April 1932 aber in Nieszawa (Nessau) – ab 1. April 1938 zur Woiwodschaft Großpommerellen

- Powiat Nowomiejski, Sitz: Nowe Miasto Lubawskie (Neumark in Westpreußen)

- Powiat Pucki, ? km² mit ? Einwohnern, Sitz: Puck – 31. Dezember 1926 aufgelöst und dem neuen Powiat Morski zugeordnet

- Powiat Rypiński, 1.188 km² mit 84.900 Einwohnern, Sitz: Rypin – ab 1. April 1938 zur Woiwodschaft Großpommerellen

- Powiat Sępoleński, 681 km² mit 31.600 Einwohnern, Sitz: Sepolno Krajenskie (Zempelburg)

- Powiat Starogardzki, 1.127 km² mit 71.800 Einwohnern, Sitz: Starogard Gdański (Preußisch Stargard) – am 7. April 1945 zur neuen Woiwodschaft Danzig

- Powiat Szubiński, 917 km² mit 47.800 Einwohnern, Sitz: Szubin (Schubin) – ab 1. April zur Woiwodschaft Großpommerellen

- Powiat Świecki, 1.533 km² mit 88.000 Einwohnern, Sitz: Świecie (Schwetz)

- Powiat Tczewski, 716 km² mit 67.400 Einwohnern, Sitz: Tczew (Dirschau) – am 7. April 1945 zur neuen Woiwodschaft Danzig

- Powiat Toruński, 864 km² mit 52.300 Einwohnern, Sitz: Toruń (Thorn)

- Powiat Tucholski, 1.039 km² mit 41.200 Einwohnern, Sitz: Tuchola (Tuchel)

- Powiat Wąbrzeski, 673 km² mit 49.900 Einwohnern, Sitz: Wąbrzeźno (Briesen)

- Powiat Wejherowski, 1.281 km² mit 85.400 Einwohnern, Sitz: Wejherowo – 31. Dezember 1926 aufgelöst und dem neuen Powiat Morski (nördliches Kreisgebiet) und dem Powiat Kartuski (übriges Kreisgebiet) zugeordnet

- Powiat Włocławski, 1.325 km² mit 147.800 Einwohnern, Sitz: Włocławek – ab 1. April 1938 zur Woiwodschaft Großpommerellen

- Powiat Wyrzyski, 1.101 km² mit 64.900 Einwohnern, Sitz: Wyrzysk (Wirsitz) – ab 1. April 1938 zur Woiwodschaft Großpommerellen

Woiwoden

| von | bis | Woiwode |

|---|---|---|

| 19. Okt. 1919 | 2. Jul. 1920 | Stefan Łaszewski |

| 2. Juli 1920 | 24. Mär. 1924 | Jan Brejski |

| 24. Okt. 1924 | Aug. 1926 | Stanisław Wachowiak |

| Aug. 1926 | Okt. 1926 | Mieczysław Seydlitz |

| 12. Okt. 1926 | 4. Juli 1928 | Kazimierz Młodzianowski |

| 28. Aug. 1928 | 18. Nov. 1931 | Wiktor Wrona-Lamot |

| 18. Nov. 1931 | 14. Juli 1936 | Stefan Kirtiklis |

| 16. Juli 1936 | 30. Sep. 1939 | Władysław Raczkiewicz |

| 30. Sep. 1939 | 1941 | Vakanz |

| 1941 | 1944 | Antoni Antczak, als Delegat des Rządu dla Pomorza (Rat für Pom.), Sitz: Warschau |

| 1944 | 2. Feb. 1945 | Vakanz |

| 2. Feb. 1945 | 14. Apr. 1945 | Henryk Świątkowski |

| 14. Apr. 1945 | 31. Okt. 1945 | Kazimierz Pasenkiewicz |

| 15. Nov. 1945 | 10. Apr. 1948 | Wojciech Wojewoda |

| 14. Apr. 1948 | 24. Mai 1950 | Ignacy Kubecki |

Literatur

- Der Große Brockhaus: Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden. 21 Bände. Völlig neubearb. 15. Auflage. F. A. Brockhaus, Leipzig 1928–1935, Band 14: Osu–Por, Artikel: Polen. S. 687–702 und Artikel: Pommerellen, poln. Woiwodschaft. S. 740.

- Walter Hubbert: Die Ackerwirtschaft in Posen und Pommerellen. Diss. Techn. Hochsch. Danzig, 1932.

- Mały rocznik statystyczny 1939 (Kleines Statistisches Jahrbuch für 1939). Nakładem Głownego Urzędu Statystycznego, Warschau 1939.

- Hugo Rasmus: Pommerellen, Westpreußen 1919–1939. Herbig, Berlin/München 1989.

- Gerhard Renn: Die Bedeutung des Namens „Pommern“ und die Bezeichnungen für das heutige Pommern in der Geschichte (= Greifswalder Abhandlungen zur Geschichte des Mittelalters, Band 8). Greifswald 1937.

- Witold Stankowski: Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen, Westpreußen (1945–1950): Durchsicht und Analyse der polnischen Archivalien [Einheitssachtitel: Obozy dla Niemców w Polsce na przykładzie Pomorza Gdańskiego (1945–1950); dt.] Historische Forschungen. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen Bonn 2001, ISBN 3-88557-207-9.

- Walther Threde (Hrsg.), Peter Nasarski (Hrsg.): Polen und sein preußischer Streifen 1919–1933 – Die Deutsche Volksgruppe in Posen und Pommerellen. Westkreuz, Berlin/Bonn 1983.

- Wojewodschaften Pommerellen und Danzig (Westpreußen) [Einheitssachtitel: Województwo pomorskie, województwo gdańskie; dt.] Einl., Ausw. und Bearb. der Dokumente durch Ingo Eser und Witold Stankowski, erschienen als Teil 4 von: Włodzimierz Borodziej (Hrsg.): Unsere Heimat ist uns ein fremdes Land geworden … (= Quellen zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, Band 4, Tl. 4). Verlag Herder-Institut, Marburg an der Lahn 2004, ISBN 3-87969-315-3.

Siehe auch

Einzelnachweise

- Im Polnischen wird der lokale Bezug für Woiwodschaftsnamen in adjektivische Form gegeben.

- Der Große Brockhaus: Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden: 21 Bde., völlig neubearb. 15. Auflage. F. A. Brockhaus, Leipzig 1928–1935, Band 14: Vierzehnter Band Osu–Por, Artikel: Pommerellen, poln. Woiwodschaft. S. 740.

- Die Region am Unterlauf der Weichsel in der Zeit on 1920 bis 1945. In: Westpreußische Gesellschaft. Abgerufen am 18. September 2021.

- Witold Stankowski: Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen, Westpreußen (1945–1950): Durchsicht und Analyse der polnischen Archivalien [Einheitssachtitel: Obozy dla Niemców w Polsce na przykładzie Pomorza Gdańskiego (1945–1950); dt.] Historische Forschungen. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn 2001, ISBN 3-88557-207-9, S. 18.

- Vgl. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r: Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe: Województwo pomorskie/Le deuxième recensement général de la population du 9 décembre 1931: Logements et ménages, population, professions: Voïévodie de Pomorze, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (Hrsg.), redigiert von Edward Szturm de Sztrem (1885–1962), Warschau: Główny Urząd Statystyczny, 1938, Tablica 10. Ludność według wyznania i płci oraz języka ojczystego / Population d'après la confession et le sexe, ainsi que d'après la langue maternelle.

- Ernst Opgenoort (Hrsg.): Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens (4 Teile in 5 Bänden). Herausgegeben im Auftrag der Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung. Institut Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg 1994–1998 (=Einzelschriften der Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung; Nr. 10), Teil III: Von der Reformationszeit bis zum Vertrag von Versailles 1807–1918. ISBN 3-932267-09-5, S. 132.

- Ernst Opgenoorth (Hrsg.): Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens (4 Teile in 5 Bänden). Herausgegeben im Auftrag der Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung. Institut Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg 1994–1998 (Einzelschriften der Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung; Nr. 10), Teil III: Von der Reformationszeit bis zum Vertrag von Versailles 1807–1918. ISBN 3-932267-09-5, S. 133.

- Einwohnerzahlen nach dem Zensus von 1931 errechnet, exclusive der Bevölkerung des abgegebenen Kreises, sowie inklusive der neu hinzugekommenen Kreise.

- Andere Woiwodschaften hatten entweder nur den Woiwoden (Woiwodschaft Krakau, Woiwodschaft Polesien und Woiwodschaft Wolhynien) oder einen nicht gewählten und zudem nur beratenden Ausschuss aus Vertretern der woiwodschaftsangehörigen Kreise. Cf. Polen. In: Der Große Brockhaus: Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden. 21 Bände. Völlig neubearb. 15. Auflage. F. A. Brockhaus, Leipzig 1928–1935, Band 14: Osu–Por, S. 687–702, hier S. 693.

- Polen. In: Der Große Brockhaus: Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden. 21 Bände. Völlig neubearb. 15. Auflage. F. A. Brockhaus, Leipzig 1928–1935, Band 14: Osu–Por, S. 687–702, hier S. 695.

- Die evangelischen Gemeinden im bei Deutschland verbliebenen Regierungsbezirk Westpreußen schlossen sich der Kirchenprovinz Ostpreußen an. Die evangelischen Gemeinden im bei Deutschland gebliebenen Südwesten Westpreußens bildeten 1923 die neue Kirchenprovinz Grenzmark Posen-Westpreußen.

- Walter Bußmann (Hrsg.): Akten zur deutschen auswärtigen Politik: Reihe D (1937–1945), 13 Bände. Band 7: Die letzten Wochen vor Kriegsausbruch: 9. August bis 3. September 1939. S. 171.

- Dieter Pohl: Verfolgung und Massenmord in der NS-Zeit 1933–1945. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2003, ISBN 3-534-15158-5, S. 49. Derselbe: Holocaust: Die Ursachen, das Geschehen, die Folgen. Herder, Freiburg im Breisgau 2000, ISBN 3-451-04835-3, S. 36.

- Die letzte polnische Landstellung überhaupt übergab General Franciszek Kleeberg am 6. Oktober 1939 nach der Schlacht bei Kock.

- Die Marineakademie nahm am 26. November 1939 ihre Ausbildungstätigkeit in Plymouth wieder auf.

- Willi Schultz: Linienschiff Schleswig-Holstein: Flottendienst in drei Marinen. Überarb. und erg. 2. Auflage. Koehler, Herford 1992, ISBN 3-7822-0502-2, S. 199 ff.

- Witold Stankowski: Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen, Westpreußen (1945–1950): Durchsicht und Analyse der polnischen Archivalien [Einheitssachtitel: Obozy dla Niemców w Polsce na przykładzie Pomorza Gdańskiego (1945–1950); dt.] Historische Forschungen. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn 2001, ISBN 3-88557-207-9, S. 17.

- Janusz Marszalec: Leben unter dem Terror der Besatzer und das Randverhalten von Soldaten der Armia Krajowa. In: Bernhard Chiari (Hrsg.): Die polnische Heimatarmee: Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg (= Beiträge zur Militärgeschichte, Militärgeschichtliches Forschungsamt Potsdam; Band 57). Herausgegeben im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes. Oldenbourg, München 2003, ISBN 3-486-56715-2, S. 325–354, hier S. 342 (Hinzufügung in eckigen Klammern und Auslassungen nicht im Original).

- Witold Stankowski: Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen, Westpreußen (1945–1950): Durchsicht und Analyse der polnischen Archivalien [Einheitssachtitel: Obozy dla Niemców w Polsce na przykładzie Pomorza Gdańskiego (1945–1950); dt.] Historische Forschungen. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn 2001, ISBN 3-88557-207-9, S. 63.

- Witold Stankowski: Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen, Westpreußen (1945–1950): Durchsicht und Analyse der polnischen Archivalien [Einheitssachtitel: Obozy dla Niemców w Polsce na przykładzie Pomorza Gdańskiego (1945–1950); dt.] Historische Forschungen. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn 2001, ISBN 3-88557-207-9, S. 28.

- Bis 1951 entstand zudem noch eine separate Technische Universität in Bromberg.

- Witold Stankowski: Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen, Westpreußen (1945–1950): Durchsicht und Analyse der polnischen Archivalien [Einheitssachtitel: Obozy dla Niemców w Polsce na przykładzie Pomorza Gdańskiego (1945–1950); dt.] Historische Forschungen. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn 2001, ISBN 3-88557-207-9, S. 32.

- „Aus den sowjetischen Quellen, soweit sie im Zentralen Militärarchiv in Warschau (Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie) vorhanden sind, ergibt sich, dass aus den genannten sowjetischen Deportationslagern insgesamt 20 863 Personen in die Sowjetunion deportiert wurden. Die Zahl der Deutschen lag mit 12 148 Personen bei über der Hälfte.“ Witold Stankowski: Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen, Westpreußen (1945–1950): Durchsicht und Analyse der polnischen Archivalien [Einheitssachtitel: Obozy dla Niemców w Polsce na przykładzie Pomorza Gdańskiego (1945–1950); dt.] Historische Forschungen. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn 2001, ISBN 3-88557-207-9, S. 31.

- Witold Stankowski: Lager für Deutsche in Polen am Beispiel Pommerellen, Westpreußen (1945–1950): Durchsicht und Analyse der polnischen Archivalien [Einheitssachtitel: Obozy dla Niemców w Polsce na przykładzie Pomorza Gdańskiego (1945–1950); dt.] Historische Forschungen. Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn 2001, ISBN 3-88557-207-9, S. 30.