Bahnradweg Hessen

Der BahnRadweg Hessen ist einer der Radfernwege in Hessen. Er führt auf ehemaligen Bahntrassen durch den Vogelsberg und die Rhön, dabei nutzt er zum großen Teil bereits länger bestehende Radwege. Zwischen Hanau und Hartmannshain im Vogelsberg bietet er zwei Alternativrouten. Die eine nutzt den Vulkanradweg über die ehemalige Vogelsbergbahn und die andere führt entlang von Main und Kinzig zum Vogelsberger Südbahnradweg auf der alten Trasse der gleichnamigen Strecke. Unter Nutzung der hessischen Radfernwege führt die Route über Fulda und den Milseburgradweg, wieder eine ehemalige Bahntrasse, in die Rhön. Durch das Ulstertal wird eine weitere stillgelegte Bahnstrecke erreicht. Über der Trasse der ehemaligen Hersfelder Kreisbahn endet der Radweg in Bad Hersfeld. Die Route über den Vulkanradweg hat eine Länge von 240 km und die Alternativroute eine Länge von 250 km. Der Aufstieg in den Vogelsberg über den Vulkanradweg hat nicht mehr als 3 % Steigung, setzt angesichts seiner Länge aber eine geeignete Grundkondition voraus.

| BahnRadweg Hessen | |

|---|---|

| |

| Gesamtlänge | 310 km |

| Lage | |

| Karte | |

| Link auf Karte und Höhenprofil | |

| Startpunkt | Hanau |

| Zielpunkt | Bad Hersfeld |

| Bodenbelag | überwiegend asphaltiert |

| Höhendifferenz | 100 m bis 580 m ca. 1700 Hm Steigung |

| Schwierigkeit | leicht – mittel |

| Verkehrsaufkommen | gering |

| Anschluss an | Main-Radweg, R1, R2, R7, D-Route 9, Rhönradweg |

| ADFC-Zertifizierung | 4 von 5 Sternen/ Beschreibung ADFC Klassifikationen |

| Webadresse | bahnradweg-hessen.de |

Der Bahnradweg Hessen ist vom ADFC im September 2012 als Qualitätsradroute mit vier von fünf Sternen zertifiziert worden.[1]

Übersicht der Orte auf der Strecke

Start: Hanau (Hbf)

Hauptroute:

- Nidderau, (Vulkanradweg): Altenstadt(Bf), Glauburg(Bf), Ortenberg, Gedern

Alternativroute:

- (R3): Langenselbold (Bf), Gelnhausen (Bf), Wächtersbach (Bf), (Vogelsberger Südbahnradweg): Birstein

Gemeinsam:

- (Vulkanradweg): Hartmannshain, Grebenhain, Ilbeshausen-Hochwaldhausen, Herbstein, Lauterbach(Bf), Wartenberg, Bad Salzschlirf (Bf), Schlitz, (Fulda-Radweg): Pfordt, Kämmerzell, Fulda (Bf), (Milseburg-Radweg): Götzenhof, Hofbieber, Hilders, (Ulsterradweg): Tann, Schleid, Geisa, Buttlar, Pferdsdorf, Unterbreizbach, Philippsthal (Werra), (Solztalradweg): Ransbach, Schenklengsfeld, Sorga, Bad Hersfeld (Bf)

Charakteristik

ADFC-Angaben

Der ADFC nennt den Hessischen Bahnradweg von hervorragender Qualität und gibt dazu an:

Für die Variante über den Vulkanradweg:

Gesamtlänge 219 km mit 1875 Hm Steigungen und 1781 Hm Gefälle.

Rennradgeeignet ca. 62 %, für den Rest wird ein Tourenrad empfohlen.

Schwierigkeit: ca. 50 % leicht (0–2 %); 48 % mittel (2–6 %); Rest sportlich (> 10 %).

Verkehrsbelastung: „keine bis geringe“; < 1 % hohe.

Er empfiehlt 35 % der Strecke als kindergeeignet.

Für die Variante über den Vogelsberger Südbahnradweg:

Gesamtlänge 223 km mit 1839 Hm Steigungen und 1623 Hm Gefälle.

Rennradgeeignet ca. 60 %, für den Rest wird ein Tourenrad empfohlen.

Schwierigkeit: ca. 60 % leicht (0–2 %); 38 % mittel (2–6 %); Rest sportlich (> 10 %).

Verkehrsbelastung: „keine bis geringe“; < 1 % mittlere.

Er empfiehlt 25 % der Strecke als kindergeeignet.

Charakter der Etappen

Abschnitt Hanau – Glauburg:

- Der 31,6 km lange Abschnitt führt größtenteils über separate Radwege mit gut zu befahrender Verbunddecke. Ausnahme ist die wenig befahrene Kreisstraße vor Eichen (ca. 1 km). Er weist wenig Höhenunterschiede auf (250 Hm Steigungen/ 230 Hm Gefälle). Es gibt einen nennenswerten Anstieg zur Hohen Straße und einen kurzen Anstieg nach dem Ortsausgang Windecken.

Abschnitt Glauburg – Schlitz:

- Der 85 km lange Abschnitt führt über Radwege mit Feinasphalt, ruhige Ortsstraßen und an einigen Stellen über straßenbegleitende Radwege. Der Aufstieg in den Vogelsberg erfolgt auf dem Vulkanradweg, einer ehemaligen Bahntrasse und hat daher nur moderate Steigung. Bis Gedern nur geringe Steigung dann bis Hartmannshain mäßig bis 3 %. Hier ist die höchste Stelle des Abschnitts. Insgesamt hat der Abschnitt 690 Hm Steigungen und 587 Hm Gefälle.

Abschnitt Schlitz – Hilders: 57 km Steigungen 689 Höhenmeter; Gefälle 495 Höhenmeter.

- Der 87 km lange Abschnitt führt über befestigte bzw. asphaltierte Radwege. Teils über eigens angelegte Wege, teils über Wirtschaftswege. In Fulda erfolgt die Streckenführung teilweise über ruhige Nebenstraßen. Hinter Fulda wird die Route über den durchgängig asphaltieren Milseburgradweg geführt. Auf ihm geht es mit nur geringer Steigung in die Rhön. Hier befindet sich der 1173 m lange Milseburgtunnel. In ihm herrschen Temperaturen von 8 bis 10 °C und er bleibt offiziell[2] von November bis März zum Schutz von Fledermäusen gesperrt. In der Praxis ist die Sperrung abhängig vom Ruhebedarf der Fledermäuse und kann bis Mitte April andauern. Beispielsweise wurde 2009 der Tunnel erst am 19. April wieder eröffnet. Insgesamt hat der Abschnitt 689 Hm Steigungen und 495 Hm Gefälle.

Abschnitt Hilders – Philippsthal:

- Dieser 37 km lange Abschnitt führt größtenteils über ruhige Nebenstraßen und ausgebaute Radwege mit Asphalt oder Feinschotter. Die Teilstrecken Tann – Motzlar sowie Geisa – Buttlar verlaufen straßenbegleitend an der B278. Nach Wenigentaft gibt es an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze einen ca. einen Kilometer langen unbefestigtes bzw. geschotterten Weg. Zwischen Räsa und Philippsthal ist am Ulsterufer ein kurzes Stück unbefestigt. Der Abschnitt verläuft mit dem Ulstertal abfallend fast ohne Steigungen. Insgesamt hat der Abschnitt 689 Hm Steigungen und 495 Hm Gefälle.

Abschnitt Philippsthal – Bad Hersfeld:

- Dieser 28 km lange Abschnitt ist durchgehend asphaltiert. Die Route wird über eigens angelegte oder straßenbegleitende Radwege, wenig befahrenen Straßen und eine ehemalige Bahntrasse geführt. In der ersten Hälfte gibt es einige mäßige Steigungen und Abfahrten, der zweite Teil ist weitgehend eben. Insgesamt hat der Abschnitt 249 Hm Steigungen und 240 Hm Gefälle.

Fuldaradweg Bad Hersfeld – Lauterbach als Rundweg

- Dieser 50 km lange Abschnitt nutzt den Fuldaradweg R1 bis kurz vor Schlitz. Danach abbiegen auf den R7a und ab Schlitz dem Abschnitt Glauburg – Schlitz in Gegenrichtung folgen. Die Etappe führt über meist asphaltierte eigene bzw. straßenbegleitende Radwege und Nebenstraßen. Bis Schlitz gibt es nur geringe Höhenunterschiede danach leicht hügelig. Insgesamt hat der Abschnitt 336 Hm Steigungen und 253 Hm Gefälle.

Alternativroute Hanau – Hartmannshain

- Dieser 67 km lange Abschnitt kann entweder als alternative Anfahrt für sportlich ambitionierte Radler oder für die Rückfahrt auf einer Rundtour genutzt werden. Zwischen Hanau und Wächtersbach auf dem R3 flach im Kinzigtal, auf dem Vogelsberger Südbahnradweg dann auf 32 km ein Höhenunterschied von 565 m mit bis zu 10 % Steigung bzw. Gefälle zwischen Birstein und Hartmannshain. Der untere Abschnitt zwischen Wächtersbach und Birstein verläuft auf der ehemaligen Trasse der Vogelsberger Südbahn. Insgesamt hat der Abschnitt Richtung Hartmannshain 760 Hm Steigungen und 265 Hm Gefälle.

Streckenbeschreibung

Die Streckeinteilung folgt dem durch die Region Vogelsberg Touristik GmbH herausgegebenen Tourenguide. Die Angaben über Entfernungen und Höhenprofile wurden dem Radroutenplaner Hessen[3] entnommen.

Hanau – Glauburg

Wasserturm in Hanau-Kesselstadt

Wasserturm in Hanau-Kesselstadt Ehemaliges Kurgebäude in Wilhelmsbad

Ehemaliges Kurgebäude in Wilhelmsbad Historisches Obertor in Mittelbuchen

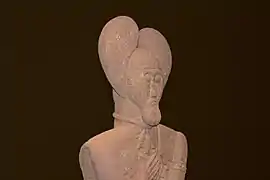

Historisches Obertor in Mittelbuchen Keltenfürst am Glauberg

Keltenfürst am Glauberg

Länge 31,6 km; Steigungen 250 Höhenmeter, Gefälle 230 Höhenmeter.

Der BahnRadweg Hessen startet am Schloss Philippsruhe in Hanau-Kesselstadt auf dem Hessischen Radfernweg R3 direkt am nördlichen Mainufer. Der Bahnhof Hanau-West liegt zwei Kilometer entfernt. Vom Startpunkt führt die Route über die Burgallee zum historischen Wilhelmsbad wo sich das Hessische Puppenmuseum befindet. Nach der Umfahrung des Geländes führt die Route neben der Kesselstädter Straße durch ein Waldgebiet, quert die A66 und erreicht nach 7 km Hanau-Mittelbuchen. Der weitere Weg führt leicht hügelig vorwiegend über Wirtschaftswege durch die Felder ins Gemeindegebiet von Nidderau zur B45. Straßenbegleitend führt der Weg über 34 Höhenmeter zum Wartbaum, eine über 400 Jahre alten Linde, an der „Hohen Straße“. Diese historische Handelsstraße Frankfurt am Main – Leipzig war eine wichtige Ost-West-Verbindung. Heute verläuft hier die Regionalparkroute Hohe Straße. Nach einer Abfahrt nach Windecken im Tal der Nidder ist aus dem Ort noch einmal eine Steigung zu überwinden, bevor durch die Niddaauen der Bahnhof von Nidderau-Eichen nach 12 km erreicht wird. Weiter im Tal der Nidder läuft die Route nach Höchst an der Nidder, wo der Vulkanradweg startet. Auf ihm führt die Route weiter und nach ca. 6 km Altenstadt. Am Weg sind jetzt in regelmäßigen Abständen Kunstobjekte aufgestellt. Bis zum Bahnhof des Etappenzieles Glauburg sind es jetzt noch 7 km. Bis dahin wird noch die A 45 gequert und die Ortschaft Altenstadt-Lindheim passiert. In Glauburg lohnt sich ein Abstecher zum Glauberg mit dem Archäologischen Park „Keltenwelt am Glauberg“. Er ist über den Radweg die Keltenrouten in 1,6 km Entfernung und ca. 85 Höhenmetern zu erreichen. Das neu errichtete Museum soll auf der Basis alter und neuer Forschungen zum Glauberg Einblicke in verschiedene Facetten keltischer Kultur zeigen. Im Ort gibt es das Glauberg-Museum dessen Prunkstücke eine Kopie der Keltenfürstenstatue, sowie eine Fotodokumentation ausgegrabenen keltischen Fürstengräber sind.

Glauburg – Schlitz

Vulkanradweg am ehemaligen Bahnhof Selters

Vulkanradweg am ehemaligen Bahnhof Selters Burg Lißberg

Burg Lißberg Blick auf Herbstein vom Radweg

Blick auf Herbstein vom Radweg Vulkanradweg hinter Herbstein

Vulkanradweg hinter Herbstein Schloss Eisenbach

Schloss Eisenbach Historischer Stadtkern von Schlitz

Historischer Stadtkern von Schlitz

Länge 85 km; Steigungen 690 Höhenmeter; Gefälle 587 Höhenmeter.

Kurz nach dem Beginn der Etappe in Stockheim verläuft sie Route auf der Trasse der ehemaligen Vogelsbergbahn. Diese folgt weiter dem Niddertal und über den ehemaligen Bahnhof von Selters wird nach 6 km und den ersten 35 Höhenmetern Ortenberg erreicht. Danach führt der Weg vorbei an Eckartsborn, auf der gegenüberliegenden Nidderseite, nach Lißberg mit seiner Burg aus dem 12. Jahrhundert. Den Wehrturm der Burg das Krautfass ist vom Radweg zu erkennen. Nach dem Ort verengt sich das Tal und die Route führt am Waldrand bis Hirzenhain, wo weitere 7 km mit 100 Höhenmetern Steigung zu bewältigt sind. In Hirzenhain kann Sonntags das Eisenkunstguss-Museum besucht werden. Es gewährt einen Überblick zur Eisengewinnung und -verarbeitung in Hirzenhain, sowie eine Einführung zur Geschichte des Eisenkunstgusses im 19. Jahrhundert. Aus dem Niddertal führt die Route durch den Ort Merkenfritz, Hochwald und Wiesen nach Gedern. Womit weiter 7 km und 100 Höhenmeter zurückgelegt sind. Der Radweg schraubt sich langsam in langen Serpentinen mit schönen Aussichtspunkten hinauf nach Ober-Seemen, taucht dann in ein ausgedehnter Waldgebiet ein und erreicht nach 14 km und 288 Höhenmetern in Hartmannshain den höchsten Punkt des Vulkanradweges. Hier trifft auch die Alternativstrecke mit dem Vogelsberger Südbahnradweg auf den Vulkanradweg. Es folgt eine angenehme 7 km lange Abfahrt mit 156 Höhenmetern durch vorwiegend freies Wiesengelände die kurz hinter Crainfeld endet. Fast flach führt die Strecke auf dem zu Teil hochgelegenen Bahndamm 7 km durch Wiesen und Felder zur Ortschaft Ilbeshausen-Hochwaldhausen und noch einmal 6 km zum Abzweig nach Herbstein. Die auf einer Bergkuppe gelegene Kleinstadt bietet vom Radweg ein schönes Bild. Das seit 2000 staatlich anerkannte Heilbad mit Thermalquelle ist vor allem durch den Fastnachtsbrauch des Herbsteiner Springerzugs bekannt. Der Vulkan Terme mit warmem magnesiumreichen fluorhaltigen Calcium-Natrium-Sulfat-Heilwasser verdankt die Stadt den Titel Heilbad. Die Route hat jetzt fallende Tendenz und nach 6 km und 50 Höhenmeter tiefer bietet sich ein schöner Blick auf das Schloss Eisenbach. Das sich im Privatbesitz befindliche Schloss ist nicht öffentlich Zugänglich aber der zugehörige Schlosspark kann betreten werden. Der Eisenbach begleitet jetzt den Radweg und teils durch Wiesen teils durch Wald führt die jetzt stetig fallende Route nach 5 km und 100 Höhenmeter Gefälle ins historische Zentrum von Lauterbach. Am Stadtrand von Lauterbach stößt Hessischen Radfernweg R7 auf den Vulkanradwegs und damit auch auf den BahnRadweg. In der historischen Altstadt mit ihrem Fachwerkensemble gibt es das Hohhaus-Museum im Barockschlösschen Hohhaus im ehemaligen Palais der Freiherren Riedesel zu Eisenbach, den Ankerturm als einziger erhaltener Turm der ehemaligen Stadtmauer und Wahrzeichen der Stadt sowie die Ev. Stadtkirche von 1768 zu sehen. Aus der Stadt führt zusätzlich noch der Hessische Radfernweg R2 leicht bergab neben der Bundesstraße 254 bis ins 4 km entfernte Wartenberg-Angersbach. Hier biegen die Radrouten nach Links ab und folgen dem Tal der Lauter, dem Flüsschen dem Lauterbach seinen Namen verdankt. Der Weg verläuft zwischen Wiesen und Weiden im Tal der Lauter, vorbei an der Ruine Wartenberg und dann kurz bergauf zum Südhang des Gackenberges. Mit leichtem Gefälle geht es dann flussabwärts ins 5 km entfernte Bad Salzschlirf. Der Kurort bietet neben seinen Kuranlagen einen historischen Ortskern. Nahe dem Ursprung des Flüsschens Schlitz aus Lauter und Altefeld biegt die Route links Richtung Norden ab, während der R2 weiter in den Kurort hinein läuft. Flussabwärts im Tal der Schlitz verläuft die Route erst am Waldrand später durch offenes, manchmal von Ackerflächen durchzogenes Wiesengelände. Nach 9,4 km und passieren er Ortschaft Nieder-Stoll wird die ca. 50 Höhenmeter tiefer gelegene Stadt Schlitz, mit ihrem hochgelegenen historischen Ortskern, erreicht.

Schlitz – Hilders

Dom St. Salvator zu Fulda

Dom St. Salvator zu Fulda Schloss Bieberstein aus Langenbieber

Schloss Bieberstein aus Langenbieber Milseburg

Milseburg Blick in den beleuchteten Milseburgtunnel

Blick in den beleuchteten Milseburgtunnel

Länge 57 km Steigungen 689 Höhenmeter; Gefälle 495 Höhenmeter.

Der Bahnradweg führt weiter durchs Tal der Schlitz und erreicht nach gut 2 km das Fuldatal mit dem begleitenden Hessischen Radfernweg R1. Im Fuldatal geht es die nächsten 10 km fast flach flussaufwärts, teils am Waldrand, teils durch Wiesen und Felder. Es folgen einige kleine Anstiege mit 10 bis 20 Höhenmetern, bevor nach weiteren 5 km die Türme des Fuldaer Doms zu sehen sind. Die restlichen 5 km zum Domvorplatz in Fulda verlaufen dann wieder eben. Vor Fulda geleitet der Radweg ein Stück die B254 und verläuft dann am Stadtrand, bevor er durch den Gartenring zusammen mit dem Hessischen Radfernweg R3 das Zentrum der Bischofsstadt erreicht. Fulda bietet eine ganze Reihe von Sehenswürdigkeiten; unter anderen den Dom, das Stadtschloss mit Park und Orangerie, das Paulustor, sowie das Barockviertel und viele Kirchen. Das Touristenbüro biete für einen ca. einstündigen Rundgang einen Audioguide an. Der BahnRadweg läuft jetzt zusammen mit dem R3 bis zur hessisch-, thüringischen Grenze hinter Tann. In einem Bachtal verlässt die Route die Stadt und erreicht nach 5 km die A7. Auf einem Kilometer gewinnt der Weg dabei 55 Höhenmeter. Ab hier in Götzenhof nutzt die Route den Milseburgradweg, der auf der Trasse der ehemaligen Rhönbahn verläuft. Die ehemaligen Haltepunkte der Bahnstrecke sind heute mit Schutzhütten ausgestattet. Die Route verläuft erst eben und dann mit leichter Steigung (ca. 2 %) und erreicht nach 17 km den Milseburgtunnel. Der Weg durch Wiesen und Felder folgt dabei dem Lauf der Bieber und passiert die Orte Almendorf, Melzdorf, Wiesen, Niederbieber und Langenbieber. Dabei sind das Barockschloss Bieberstein und die Milseburg, auf der höchsten Erhebung der südlichen Rhön, vom Radweg aus zu erkennen. Nach Niederbieber gewinnt der Weg in einer langen S-Schleife durch ein Waldgebiet weiter an Höhe bevor er den Tunneleingang erreicht. Der beleuchtete Tunnel hat eine Länge von 1173 m und ist nur vom 15. April bis zum 31. Oktober geöffnet[4]. Daher gibt es eine 4 km lange Umfahrungsstrecke, auf der allerdings ca. 150 Höhenmeter überwunden werden müssen. Der Tunnel endet vor dem Örtchen Oberbernhards an der ehemaligen Station Milseburg. Der R3 zusammen mit dem Milseburgradweg und dem BahnRadweg verlaufen noch 7 km und ca. 150 Höhenmeter abfallend durch ein offenes Bachtal mit den Orten Rupsroth und Eckweisbach bis zum Weiler Aura der zur Stadt Tann gehört. Hier biegt der Milseburgradweg nach Süden Richtung Hilders ab, wo er nach 2 km endet. Dafür stoßen hier der Rhönradweg und der Ulstertalradweg zur Route.

Hilders – Philippsthal

Ehemaliger Bahnhof Pferdsdorf

Ehemaliger Bahnhof Pferdsdorf Abraumhalde in Philippsthal

Abraumhalde in Philippsthal Klosterkirche Schloss Philippsthal

Klosterkirche Schloss Philippsthal Torbogenhaus Schloss Philippsthal

Torbogenhaus Schloss Philippsthal

Länge 37 km Steigungen 111 Höhenmeter; Gefälle 315 Höhenmeter.

Der weiter Weg führt größtenteils auf der alten Trasse der ehemaligen Ulstertalbahn durch das Ulstertal mit offenem Wiesen- und Ackergelände abfallend Richtung Norden. Nach ca. 9 km wird die 43 Höhenmeter tiefer gelegene Stadt Tann mit ihrem renovierten Stadttor sowie Schloss Tann erreicht. Der BahnRadweg verläuft dann weiter zusammen mit den Radwegen: R3, Ulstertalradweg und Rhönradweg noch ca. 5 km bis zur hessischen Grenze, wo der R3 endet. Die anderen Radwege folgen weiter der Ulster Richtung Geisa in Thüringen. Hinter Tann führt die Route Weg erst links uns dann rechts neben der B278 auf separaten Radweg nach Motzlar, danach links der Bundesstraße und vor dem Lauf der Ulster auf Wirtschaftswegen Richtung Schleid und Geisa das 6 km hinter der Landesgrenze liegt. Von Geisa aus kann ein 3,5 km langer Abstecher (350 Höhenmeter Anstieg) zum Mahn-, Gedenk- und Begegnungsstätte Point Alpha, dem ehemaligen Beobachtungsstützpunkte der US-Streitkräfte an der innerdeutschen Grenze, unternommen werden. Auch in der Stadt gibt es zu diesem Thema ein Museum. Hinter Geisa verläuft die Route ca. 5 km neben der Bundesstraße bis zur Ortschaft Buttlar auf dem ehemaligen Bahndamm der Oechsenbahn, einem Teilstück der Ulstertalbahn. Am ehemaligen Bahnhof von Wenigentaft informieren Hinweisschilder über den sogenannten Ulstersack. Hier wurde durch die ehemalige Zonengrenze die Bahnlinie für beide Seiten unterbrochen was zu einigen politischen Besonderheiten führte (siehe Geschichte der Ulstertalbahn). Richtung Norden ist bereits die riesige weiß-graue Abraumhalde der Kaliwerke in Philippsthal zu sehen. In Buttlar wird die Nähe der Bundesstraße verlassen und Strecke wird ca. 9 km weiter über die ehemalige Bahntrasse in Ulsternähe, vorbei an den ehemaligen Bahnhöfen von Pferdsdorf und Räsa einem Ortsteil von Unterbreizbach, geführt. Der Ort wird dominiert durch die Abraumhalde des hier ansässigen Kaliwerks. Ab hier führt die Route 3 km neben der für den Güterverkehr noch aktiven Bahnstrecke bis zum Etappenziel Philippsthal an der Werra, das wieder auf hessischem Gebiet liegt. Hier endet der Ulsterradweg während der Rhönradweg die gemeinsame Route verlässt und die Werra aufwärts führt. Dagegen trifft die Route auf den Werra-Radweg, dem sie über 3,7 km folgt bevor sie diesen über die Werrabrücke im Ortsteil Heimboldshausen wieder verlässt. Auf dem Rhönradweg stößt man nach ca. 500 m auf das Schloss Philippsthal, in dessen Torbogenhaus sich ein Grenzmuseum zur ehemaligen Innerdeutschen Grenze befindet.

Philippsthal – Bad Hersfeld

ehem. Haltepunkt Lampertsfeld

ehem. Haltepunkt Lampertsfeld Altstadt Bad Hersfeld

Altstadt Bad Hersfeld

Länge 28 km; Steigungen 219 Höhenmeter; Gefälle 240 Höhenmeter.

Der erste Stück der Teilstrecke bis Schenklengsfeld führt über ruhige Nebenstraßen und Wirtschaftswege. Entlang der B62 verlässt die Route Heimboldshausen und führt zusammen mit dem Solztalradweg links auf die Straße Richtung Ransbach. Mit leichter Steigung (ca. 2 %) wird das Werratal verlassen. Erst geht es entlang eines Bachtals mit Wiesen und Baumgruppen bis Ausbach und dann durch Ackerflächen nach Ransbach. Die Hochfläche erlaubt einen guten Überblick auf die durch den Kalibergbau geprägte Landschaft. Kurz hinter dem Ort, 10 km hinter Heimboldshausen, ist der höchste Punkt erreicht und es geht jetzt 4 km und 55 Höhenmeter abwärts bis Schenklengsfeld ins Tal der Solz. Ab Ortsausgang nutzt die Route einen separaten Radweg auf der ehemaligen Trasse der Hersfelder Kreisbahn. Den Windungen des Flüsschens folgend geht es vorwiegend durch Wiesengelände bis zu dessen Mündung in die Fulda nördlich von Bad Hersfeld. Nach 14 km erreicht die Route den 136 m tiefer gelegene Bahnhof von Bad Hersfeld mit einer Infotafel. Hier ist das Ende des BahnRadwegs erreicht. Unterwegs passiert man beim Hermannshof eine historische Wassermühle, vor Sorga trifft der Hessische Radfernweg R7 auf die Route, die Autobahn A4 wird unterquert und mit dem Fuldatal folgt die Route dem Hessischen Radfernweg R1.

Alternativroute über den Vogelsberger Südbahnradweg

Altstädter Rathaus, Hanau

Altstädter Rathaus, Hanau Obermarkt, Gelnhausen

Obermarkt, Gelnhausen Lokdenkmal in Birstein

Lokdenkmal in Birstein Schlosses Birstein

Schlosses Birstein

Strecke Hanau – Hartmannshain am Vulkanradweg:

Länge 67 km; Steigungen 760 Höhenmeter; Gefälle 265 Höhenmeter.

Die Alternativroute folgt vom Start am Schloss Philippsruhe in Hanau-Kesselstadt dem Hessischen Radfernweg R3. An der Kinzig-Mündung verlässt der Radweg den Main und führt in der Nähe des Flüsschens durch Hanau. Der Weg führt nur wenige Meter am Hanauer Goldschmiedehaus, dem ehemaligen Rathaus am Altstädter Markt, vorbei. Danach folgt er der Kinzig bevor er diese zusammen mit der Schnellstraße Richtung Süden in ein Waldgebiet verlässt. Die Route kreuzt die A66 und folgt weiter der Straße (jetzt Leipziger Straße) bis zum Stadtrand von Erlensee, der ca. 17 km hinter Schloss Philippsruhe liegt. Die Route verläuft jetzt durch das breite Kinzigtal meist zwischen Fluss und Autobahn A66. Dabei wechseln sich Wälder, Felder und Wiesen ab. In Langenselbold hat man die Möglichkeit entweder der Route durch die Stadt zu folgen oder alternativ die Beschilderung südlich an der Stadt vorbei zu nutzen. Nach ca. 22 km ist dann die Kaiserpfalz in Gelnhausen erreicht. Es lohnt sich der Barbarossastadt mit dem sehenswerten Unter- und Ober-Markt, sowie der Marienkirche mit ihrer bewegten Baugeschichte, einen Besuch abzustatten. Nach Gelnhausen folgt der Bahnradweg noch dem R3 bis Wächtersbach, hier biegt er nach 14 km auf den gut ausgebauten Vogelsberger Südbahnradweg Richtung Vogelsberg ab. Nach den ersten noch flachen ca. 7 km wir Hellstein erreicht, wo er Aufstieg durch ein Waldgebiet nach Birstein mit den ersten 90 Höhenmetern auf gut 3 km beginnt. Hier kann das Schloss besichtigt werden. Außerdem befindet sich hier ein Lokdenkmal, das an die ehemalige Bahnstrecke erinnert. Nach weiteren zwei Kilometern und 43 Höhenmetern über Wiesengelände wird der Ortsteil Unterreichenbach mit dem sogenannten Vogelsberger Dom erreicht. Abwechselnd durch Wiesen und kurze Waldstücke führt die Route weiter nach oben in die ca. 12 km entfernte und 200 m höher liegende Ortschaft Lichenroth. Dabei hat die Route fast die gesamte Höhe auf den ersten 12 km gewonnen. Bis zum Vulkanradweg in Hartmannshain sind es dann noch einmal 6 km und 150 Höhenmetern vorwiegend durch Wiesengelände und die Ortschaft Völzberg.

Der Hessische BahnRadweg als Rundtour

Es ist möglich den Hessischen BahnRadweg zusammen mit dem Fuldaradweg zu einer 400 km langen Rundtour zu kombinieren. Vom Start in Hanau wird den Abschnitten „Hanau – Glauburg – Schlitz – Hilders – Philippsthal – Bad Hersfeld“ bis zum Ende des Hessischen Bahnradwegs gefolgt, ab Bad Hersfeld dann dem Fulda-Radweg R1 bis zum Abzweig nach Schlitz (R7) und von hier der bekannte Strecke Schlitz – Lauterbach. Danach zurück auf den Vulkanradweg bis Hartmannshain wo der Vogelsberger Südbahnradweg startet. Von hier weiter über die beschriebene Alternativstrecke nach Gelnhausen und zurück zum Ausgangspunkt Hanau. Ab Bad Hersfeld empfiehlt der Tourenguide der „Vogelsberg Touristik GmbH“ die Etappeneinteilung:

- Bad Hersfeld – Lauterbach (ca. 50 km)

- Lauterbach – Birstein (ca. 51 km)

- Birstein – Hanau (ca. 56 km).

Anschlussradwege

- Der BahnRadweg Hessen und der Hessische Radfernweg R3 nutzen von Schloss Philippsruhe in Hanau nach Wächtersbach (Alternativroute) und von Fulda nach Tann die gleiche Strecke.

- Zwischen Hanau und Altenstadt kreuzen die Regionalparkrouten Rundroute und Hohe Straße den BahnRadweg.

- Der Deutsche Limesradweg kreuzt die Alternativroute bei Erlensee im Main-Kinzig-Kreis und die Hauptroute des BahnRadwegs in Altenstadt.

- Zwischen Wächtersbach und Hartmannshain nutzen der Vogelsberger Südbahnradweg und die Variante des BahnRadwegs dieselbe Route. Damit stellt er eine 35 km lange Verbindung zwischen dem Vulkanradweg im Vogelsberg mit dem Kinzigtal her.

- Zwischen Hartmannshain und Bad Salzschlirf laufen Gipfeltour, die Verbindung zwischen Hoherodskopf und Wasserkuppe, und der BahnRadweg über 40 km auf der gleichen Strecke.

- Der Hessische Radfernweg R7 trifft kurz vor Lauterbach auf den BahnRadweg und begleitet ihn bis Schlitz. Er verbindet Werra und Taunus über den Vogelsberg.

- Der Hessische Radfernweg R2 trifft in Lauterbach auf den BahnRadweg und begleitet ihn bis Bad Salzschlirf bevor die beiden Routen in Fulda erneut aufeinander treffen. Der R2 (Die Vier-Flüsse-Tour), startet in Biedenkopf und führt über 202 km durch die Flusstäler von Lahn, Lauter, Lüder und Fulda nach Sinntal im Spessart.

- Hinter Schlitz an der Fulda trifft der Bahnradweg auf den Hessischen Radfernweg R1 (Fulda-Radweg) und die D-Route 9. Der R1 führt über 250 km von den Höhen der Rhön entlang der Fulda bis Bad Karlshafen an der Weser. Die D-Route 9 Weser-Romantische Straße führt von der Nordsee über Bremen, Kassel, Fulda und das Taubertal nach Füssen im Allgäu (1.197 km).

- Die regionale Themenroute Milseburgradweg ist zwischen Fulda und Hilders Teil des BahnRadweg.

- Zwischen Tann und Philippsthal verlaufen BahnRadweg, Rhönradweg und Ulstertalradweg auf derselben Strecke.

- In Philippsthal trifft der Bahnradweg auf den Werra-Radweg und erneut auf den hessischen R7.

- Die regionale Themenroute Solztalradweg ist von Philippsthal bis Bad Hersfeld, über die ehemalige Trasse der Hersfelder Kreisbahn, Teil des BahnRadwegs.

Bahn- und Busanbindung

Beide Endpunkte der Route sind über den Bahnhof Hanau West und den Bahnhof Bad Hersfeld an das Netz der Deutschen Bahn angebunden. Darüber hinaus bestehen mehrere Anschlussmöglichkeiten bis zum Beginn des Vulkanradwegs zur Niddertalbahn auf der Strecke Frankfurt – Glauburg-Stockheim ab Bahnhof Nidderau. Die Alternativroute hat bis Wächtersbach mehrere Anschlussmöglichkeiten zur Bahnstrecke Frankfurt–Göttingen. Im weiteren Verlauf bestehen wieder Bahnanschlüsse auf dem Abschnitt Lauterbach – Bad Salzschlirf an der Vogelsbergbahn wo die Linie RB 35 zwischen Gießen und Fulda verkehrt. Danach besteht erst wieder mit dem Bahnhof Fulda Anschluss an das Bahnnetz. Im letzten Abschnitt des BahnRadwegs durch die Rhön bestehen vor Bad Hersfeld keine aktiven Personenbahnhöfe mehr. (Siehe auch Abschnitt Übersicht der Orte)

Mit dem Vogelsberger Vulkan-Express bestehen von 1. Mai bis zum 28. Oktober 2012, samstags, sonntags und an Feiertagen Beförderungsmöglichkeiten mit dem Radlerbus entlang des Vulkanradwegs und des Vogelsberger Südbahnradwegs. Darüber hinaus gibt es Busanbindungen zwischen Fulda und Hilders vom Mai bis September an Sonn- und Feiertagen mit dem RhönRadbus, der einen Anhänger für den Fahrradtransport mit sich führt. Er verkehrt im Zweistundentakt zwischen Fulda und Gersfeld und hat unter anderem Haltestellen in Langenbieber, und Hilders. Nach Hilders gibt es keine Haltestellen mehr.

Landschaft, Kultur und Sehenswürdigkeiten

Nach dem Start in Hanau führt der Hauptweg zuerst zum historischen Wilhelmsbad und dann durch die Kulturlandschaft der Wetterau zum Beginn des Vulkanradwegs. Unterwegs kreuzt der historischen Handelsweg „Hohen Straße“. Sie führte als wichtige Ost-West-Verbindung von Frankfurt am Main nach Leipzig. Es folgen die Hinterlassenschaften der Kelten mit der Ausgrabung eines reich bestücken Fürstengrabes bei Glauburg. Über den Vulkanradweg durch den südlichen Vogelsberg erreicht die Route bei Hartmannshain ihren Scheitelpunkt. Dort lag an der 1906 eingeweihten Strecke der Oberwaldbahn der höchste Bahnhof Hessens. Hierher führt auch die Alternativroute die durch das breite Kinzigtal mit seinen ausgedehnten Wiesen startet. In ihm lässt die nahe Autobahn immer noch die nahe Stadtregion ahnen. Weiter führt die Alternativroute in die Barbarossastadt Gelnhausen mit der Kaiserpfalz, den beiden Marktplätzen und der sehenswerten Marienkirche. Immer noch nahe der Autobahn A60 führt der Radweg weiter durchs Kinzigtal bis Wächtersbach. Dort beginnt der Aufstieg über den Vogelsberger Südbahnradweg durch Wiesen, Wälder und Felder in die Vogelsberger Naturlandschaft, unterbrochen von Birstein mit seinem Schloss und dem sogenannten „Vogelsberger Dom“ im Ortsteil Unterreichenbach. Bei Hartmannshain treffen sich dann die beiden Varianten und führen vorbei an Herbstein mit seinem hochgelegenen historischen Ortskern und Thermalbad, sowie Schloss Eisenbach durch die Täler von Eisenbach und Lauter ins mittelalterliche Städten Lauterbach. Links der Strecke erstreckt sich der Naturpark Vulkanregion Vogelsberg und rechts der Strecke gibt es schöne Ausblicke ins Vogelsberger Hügelland. Danach geht es durch die Täler von Lauter und Schlitz vorbei am Kurstädten Bad Salzschlirf in die Stadt Schlitz mit seinem auf einem Hügel gelegenen mittelalterlichen Ortskern. Hier liegen Marktplatz, gotische Stadtkirche und die Burg mit dem Hinterturm (36 m Höhe), welcher in der Adventszeit zur „größte Kerze“ der Welt umfunktioniert wird und per Aufzug befahrbar ist.

Durchs weite, flache Tal der Fulda führt der Weg dann weiter in die Stadt Fulda. Die Barock- und Bischofsstadt Fulda ist sicher ein kultureller Höhepunkt auf dem Bahnradweg. Von den vielen Kirchen ist der Dom St. Salvator zu Fulda sicher die bekannteste. Daneben können das Stadtschloss und viele barocke Gebäude besucht werden. Nach verlassen von Fulda durchquert der Bahnradweg das ländliche Gebiet der Rhön und erklimmt über den Milseburgradweg auf einer stillgelegten Bahnstrecke deren Höhen. Die 1890 in Betrieb genommene Strecke diente zum Transport von Braunkohle aus dem Bergwerk Melpers, der Anbindung von Steinbrüchen an das Schienennetz, als auch der Förderung des Rhön-Tourismus. Mit Blick auf die Bergkuppen der Rhön und charakteristischen Silhouette der Milseburg wird der 1173 m lange Milseburgtunnel erreicht. Im Winter muss eine Umfahrung genutzt werden, da der Tunnel zum Schutz der Fledermäuse gesperrt ist. Vor Hilders wechselt der Radweg auf die Trasse der ehemaligen Ulstertalbahn. Die zwischen 1891 und 1909 erbaute Strecke sollte helfen, das Ulstertal wirtschaftlich zu beleben. Nach 1945 wurde sie infolge der innerdeutschen Teilung stillgelegt. Über das Rhönstädten Tann mit Schloss, historischem Ortskern und den renovierten Stadttor von 1563 wird die hessisch-thüringische Landesgrenze erreicht. Der Talname “Ulster” soll auf hier siedelnde Mönche zurückzuführen sein, die das an ihrer Siedlung vorbeifließende Gewässer nach ihrer Heimatprovinz in Nordirland benannt haben. Das Gebiet an der Landesgrenze ist geprägt vom Kalisalzbergbau und wird daher „Land der weißen Berge“ genannt. Bei Philippsthal wird dann die Werra erreicht. Hier kann Schloss Philippsthal besichtigt werden. Die barocke Residenz der Landgrafen von Hessen-Philippsthal wurde von 1685 bis 1735, auf der Basis des im Zuge der Reformation aufgehobenen hersfeldischen Klosters Kreuzberg, errichtet. Aus dem Werratal hinaus folgt der BahnRadweg auf dem Solztalradweg teilweise der Trasse der ehemaligen Hersfelder Kreisbahn und erreicht mit der Hersfelder Senke, die hier durch den Zusammenfluss der Fulda und der Haune gebildet wird, den Endpunkt des BahnRadwegs in Bad Hersfeld. Die Festspiel- und Kurstadt Bad Hersfeld ist überregional vor allem durch die seit 1951 alljährlich stattfindenden Bad Hersfelder Festspiele bekannt. Diese werden in der Stiftsruine abgehalten. Sie gilt als die größte romanische Kirchenruine Europas.

Sehenswürdigkeiten

Marienkirche Hanau

Marienkirche Hanau Gebrüder Grimm Denkmal in Hanau

Gebrüder Grimm Denkmal in Hanau Museumsgebäude am Glauberg

Museumsgebäude am Glauberg Kaiserpfalz Gelnhausen

Kaiserpfalz Gelnhausen Marienkirche Gelnhausen

Marienkirche Gelnhausen Hexenturm in Gelnhausen

Hexenturm in Gelnhausen Ankerturm Lauterbach

Ankerturm Lauterbach Schrittsteine über die Lauter

Schrittsteine über die Lauter Markt von Schlitz

Markt von Schlitz Hinterturm in Schlitz

Hinterturm in Schlitz Burgenblick in Schlitz (Adventsschmuck)

Burgenblick in Schlitz (Adventsschmuck) Hochaltar des Fuldaer Doms

Hochaltar des Fuldaer Doms Adelspalais im Barockviertel Fulda

Adelspalais im Barockviertel Fulda Altes Rathaus in Fulda

Altes Rathaus in Fulda Paulustor in Fulda

Paulustor in Fulda Stadttor in Tann

Stadttor in Tann Gedenkstätte Point Alpha

Gedenkstätte Point Alpha Ostseite der Werrabrücke Vacha

Ostseite der Werrabrücke Vacha Stiftsruine mit Stadtkirche Bad Hersfeld

Stiftsruine mit Stadtkirche Bad Hersfeld Ältestes Fachwerkhaus von 1452 in Bad Hersfeld

Ältestes Fachwerkhaus von 1452 in Bad Hersfeld

- Hanau die Brüder-Grimm-Stadt liegt an der Mündung der Kinzig in den Main. An bedeutenden Sehenswürdigkeiten bietet die Stadt:

- In der Altstadt das Deutsche Goldschmiedehaus (ehemals Altstädter Rathaus), die Marienkirche, Nebengebäude des ansonsten zerstörten Stadtschlosses Hanau und der Schlossgarten Hanau in der Altstadt;

- In der Neustadt die Wallonisch-Niederländische Kirche, Gründungsort des Deutschen Turnerbundes, das Brüder-Grimm-Nationaldenkmal, unmittelbar vor dem Neustädter Rathaus

- In den Außenbezirken: das Schloss Philippsruhe am Mainufer mit Historischem Museum Hanau und einem Papiertheater-Museum sowie die historische Kuranlage Wilhelmsbad

- Die Gemeinde Glauburg steht ganz im Zeichen des Keltenfürsten, dessen Grabanlage auf dem nahen Glauberg rekonstruiert wurde und heute zu besichtigen ist. Dort wurde auch eine lebensgroße Stele eines keltischen Kriegers gefunden der sogenannte „Fürst vom Glauberg“.

- Im Ort gibt es das „Glauberg Museum“. Dessen Schwerpunkt ist die Siedlungsgeschichte verschiedener neolithischer Kulturen, der Eiszeit, sowie des Zeitraums zwischen Kelten und Hochmittelalter zur Zeit der Staufer. Vom Glauberg werden eine Kopie des „Fürsten vom Glauberg“ sowie Fotodokumentationen über die Ausgrabungen der Fürstengräber gezeigt. Das Museum hat allerdings nur am Sonntagnachmittag geöffnet.

- Auf dem Glauberg gibt es die Keltenwelt am Glauberg. Sie besteht aus einem Archäologischen Park und einem Museum. Durch den Park führt ein Rundweg, der die 7000-jährige Besiedlungsgeschichte des Glaubergs zeigt. Neben der Rekonstruktion eines keltischen Fürstengrabhügels mit Teilen einer Prozessionsstraße ist der Nachbau eines keltischen Kalendariums zu sehen. Das Museum zeigt seit 2001 in einer Dauerausstellung die herausragenden Funde vom Glauberg. Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag ganztägig geöffnet.

- Die Barbarossastadt Gelnhausen ist Kreisstadt des Main-Kinzig-Kreises. Mit langgestrecktem Unter- und Obermarkt, fünf erhaltenen Tortürmen und Teilen der alten Stadtbefestigung hat sich die frühere Reichsstadt ihr mittelalterliches Gepräge erhalten. Die Stadtgründung von Gelnhausen erfolgte im Jahr 1170 durch Kaiser Friedrich I. (Barbarossa), was ihr den heute geläufigen Beinamen einbrachte. An besonderen Sehenswürdigkeiten bietet die Stadt:

- Die Kaiserpfalz (auch „Barbarossaburg“ genannt) wurde gleich nach der Stadtgründung südöstlich von Gelnhausen auf einer Kinziginsel gebaut. Sie war eine der kleineren Pfalzbauten Friedrichs I.

- Der Hexenturm ist ein original erhaltener Geschützturm aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. In der ersten Zeit seines Bestehens hatte er den Namen Fratzenstein. Seinen heutigen Namen erhielt er dadurch, dass während der Hexenverfolgungen dort vermeintliche Hexen eingekerkert wurden.

- Die Marienkirche in Gelnhausen ist die ehemalige Kirche des Prämonstratenserstifts Langenselbold. Sie stammt vermutlich aus dem späten 12. Jahrhundert und wurde 1223 das erste Mal urkundlich in einem Schutzbrief des Papstes Honorius III. für das Kloster Selbold erwähnt.

- In Birstein gibt es Schloss Birstein, seit 1517 die Residenz der Fürsten von Isenburg-Birstein, sowie den „Vogelsberger Dom“ im Ortsteil Unterreichenbach.

- Lauterbach biete viele Fachwerkhäuser im historischen Ortskern, insbesondere um den Marktplatz. Der Ankerturm ist der einzige erhaltene Turm der Stadtbefestigung. Schrittsteine ermöglichen an einer seichten Stelle die Überquerung der Lauter zu Fuß. Dort befindet sich auch das Bronzedenkmal des „Lauterbacher Strolch“, ein 1905 kreiertes Wahrzeichen der Stadt. Das Denkmal zeigt einen lockigen Jungen, der mit Regenschirm und einem nackten Fuß unterwegs ist. Seine Entstehung verdankt der „Strolch“ dem Lauterbacher Strumpflied („In Lauterbach hab' ich mein' Strumpf verlor'n“). Im Ortsteil Fischborn, in Sichtweite des Vulkanradwegs liegt Schloss Eisenbach. Es ist das heute noch bewohntes Hauptschloss der Riedesel Freiherrn zu Eisenbach. Der zugehörige Park ist öffentlich zugänglich. Die Anlage besteht aus einer alten Kernburg und einer durch einen Graben getrennten Vorburg und stammt in seiner heutigen Form aus dem 16. Jahrhundert. Von der ursprünglichen Burg sind neben der Ringmauer der fünfeckige Bergfried und Mauerteile in der Kernburg erhalten.

- Die Stadt Schlitz wurde 812 erstmals urkundlich erwähnt. Durch ihre fünf Burgen ist sie über Hessen hinaus bekannt und wird daher auch als „Romantische Burgenstadt Schlitz“ bezeichnet. Eine Besonderheit bildet der sog. Burgenring – der Innenstadtbereich der Stadt Schlitz, der auf einem Hügel liegend, mit seiner Ansammlung von Burgen, Türmen, Herrenhäusern, der Stadtkirche und vielen Fachwerkhäusern ein gut erhaltenes, geschlossenes historisches Ensemble darstellt. Sehenswert sind unter anderem

- die Ev. Stadtkirche (ehem. St. Margarethen), wurde 812 als dreischiffige, romanische Säulenbasilika geweiht

- der Marktplatz mit seinen Fachwerkhäusern

- der Hinterturm den man per Aufzug befahren kann und der einen sehr guten Blick auf die gesamte Altstadt ermöglicht. In der Adventszeit wird er in die größte „Kerze“ der Welt verwandelt. Dabei wird er in ein rotes seidenes Tuch gehüllt und erhält eine Kerzenspitze aus mehreren hundert Glühbirnen.

- Burg Seeburg (beim Stadtteil Hartershausen)

- Schloss Hallenburg war die Residenz der Grafen von Schlitz und ging aus einem Hofgut hervor. Das spätbarocke Schloss wurde in den Jahren 1706–1712 erbaut. 1954 schenkte die gräfliche Familie das Schloss mit Schlosspark der Stadt Schlitz.

- Fulda war Sitz des Klosters Fulda, ist Barock- und Bischofsstadt mit Bischofssitz des gleichnamigen Bistums. Wahrzeichen der Stadt ist der Fuldaer Dom St. Salvator. Die Stadt bietet eine ganze Reihe von Sehenswürdigkeiten. Unter anderen:

- Das Vonderau Museum ist nach dem Heimatforscher Prof. Joseph Vonderau benannt. Hier befinden sich zahlreiche Fundstücke aus vorgeschichtlicher Zeit, des Weiteren auch Stücke aus der keltischen Besiedlung des Fuldaer Raumes. Bestandteil des Museums ist ein Planetarium.

- Das Deutsche Feuerwehr-Museum in Fulda-Neuenberg zeigt auf 1.600 m² Ausstellungsfläche die Geschichte des deutschen Feuerlöschwesens.

- Neben dem Dom St. Salvator viele weiter Kirchen. Beispielsweise die Stadtpfarrkirche St. Blasius, die Heilig-Geist-Kirche und die Severikirche

- Das Stadtschloss mit Park und Orangerie

- Barocke Gebäude sind das Paulustor, das Alte Rathaus, die Alte Universität und der Adelspalast.

- Der staatlich anerkannte Luftkurort Tann liegt im mittleren Tal der Ulster. Sehenswert sind unter anderem

- das sanierte Stadttor von 1557

- der Stadtbrunnen von 1710

- das Elf-Apostel-Haus (ältestes Bürgerhaus vom Anfang des 16. Jahrhunderts)

- die Sankt-Nikolaus-Kirche von 1741

- die Schlossanlagen der Freiherren von und zu der Tann vom Anfang des 16. und 18. Jahrhunderts

- auf dem Marktplatz steht seit 1900 ein Standbild des Generals Ludwig Samson Arthur von und zu der Tann-Rathsamhausen.

- Geisa ist vor allem bekannt durch den Point Alpha, einer Mahn-, Gedenk- und Begegnungsstätte, auf dem ehemaligen Beobachtungsstützpunkte der US-Streitkräfte an der innerdeutschen Grenze. Darüber hinaus gibt es einige interessante Gebäude in der Stadt wie

- die Katholische Stadtpfarrkirche St. Philippus und Jakobus, erbaut in den Jahren 1489 bis 1504

- das in neugotischen Stil erbaute Rathauses auf der südöstlichen Ecke des Marktplatzes

- das durch den Fuldas Fürstabt Adalbert von Schleifras 1700 bis 1714 errichtete Schloss. Sein Wappen markiert das Eingangsportal. Es liegt auf dem Geisaer Gangolfiberg neben dem Amtsgericht.

- das 1540 erbaute Amtsgerichtsgebäude diente zu Beginn als Kellerei und Kornspeicher. Unter den Fürstäbten Placidus von Droste (1678–1700) und Konstantin von Buttlar (1714–1726) wurde es zum Amtshaus und Gerichtssitz umgebaut. Heute befindet sich im Amtsgerichtsgebäude die Artenschutzstation Rhön und das Heimatmuseum Geisa mit eigenem Grenzmuseum.

- Philippsthal (Werra) ist eine Gründung des Benediktiner Ordens und wird im Jahre 1191 in einem Schutzbrief des Papstes Coelestin III. an die Abtei Hersfeld das erste Mal erwähnt. Sehenswert ist das Schloss Philippsthal. Die barocke Residenz der Landgrafen von Hessen-Philippsthal wurde von 1685 bis 1735, auf der Basis des im Zuge der Reformation aufgehobenen hersfeldischen Klosters Kreuzberg, errichtet. Das Schloss hat drei Flügel, die sich um einen trapezförmigen Innenhof gruppieren. Das Torbogenhaus im Osten war der repräsentative Haupteingang zum Schloss, da nur etwa zwei Kilometer flussaufwärts, über die alte Werrabrücke Vacha, die verkehrsreiche Handelsstraße Via Regia zwischen Frankfurt und Leipzig vorbeiführte. Das Torbogenhaus mit seinem Mansarddach wurde 1734 gebaut. Hier befand sich bis 1998 eine Informationsstelle des Grenzzolldienstes. Danach brachte man hier das Grenzmuseum unter. Hauptgebäude war der drei Stockwerke hohe Südflügel. Hier befindet sich heute das Rathaus der Marktgemeinde Philippsthal. Der Bau verläuft etwa 50 Meter nach Osten, wo er sich am nördlichen Seitenschiff der ehemaligen Klosterkirche anlehnt. An die Anlage angeschlossen ist ein Schlosspark mit Orangerie.

- Bad Hersfeld die Festspiel- und Kurstadt Bad Hersfeld überregional vor allem durch die seit 1951 alljährlich stattfindenden Bad Hersfelder Festspiele bekannt. Diese werden in der Stiftsruine abgehalten, die als die größte romanische Kirchenruine Europas gilt. In der Altstadt gibt es 216 denkmalgeschützte Gebäude. An der westlichen Seite der Altstadt befindet sich die Ruine der Stiftskirche. Im Klosterbezirk steht auch der Katharinenturm, in dem die Lullusglocke, die älteste datierte Glocke Deutschlands, hängt. Im Zentrum der Altstadt steht die gotische Stadtkirche, ihr Kirchturm aus dem 14. Jahrhundert ist das Wahrzeichen der Stadt. Auf dem Marktplatz stehen viele Patrizierhäuser aus gotischer Zeit stehen (unter anderem die alte Münze). Sie wurden in der Zeit der Renaissance umgebaut und zeugen mit ihren Giebeln wie die gegenüberliegenden Fachwerkhäuser von der letzten Baublüte des Hersfelder Klosters.

Literatur

- BikeLine Radtourenbuch BahnRadweg Hessen Entlang stillgelegter Bahntrassen durch Vogelsberg und Rhön,1:50.000, Verlag Esterbauer, ISBN 978-3-85000-270-7

- Radkarte Wetteraukreis 1:50.000, Kreisausschuss des Wetteraukreises, ISBN 978-3-00-026968-4

- Kompakt Spiralo-Radführer Rhönradweg, 1:50.000, Bielefelder Verlagsanstalt (BVA), ISBN 978-3-87073-403-9

- Kompakt Spiralo-Radführer Fulda-Radweg, 1:50.000, Bielefelder Verlagsanstalt (BVA), ISBN 978-3-87073-419-0

- BahnRadweg Hessen – Auf Bahntrassen von Bad Hersfeld bis Hanau. Kompakt-Spiralo 1:50.000, BVA Bielefelder Verlag 2011, ISBN 978-3-87073-480-0

Weblinks

- Milseburg-Radweg, Ulsterradweg und Solztalradweg In: www.achim-bartoschek.de.de

- Bahnradweg Hessen In: www.bahntrassenradwege.de

- Bahnradweg Hessen In: Radroutenplaner Hessen.

- Broschüren mit detaillierter Beschreibung In: www.bahnradweg-hessen.de

Quellen

- Wikipediaseiten und Webseiten der Ortschaften an der Route. Abgerufen im Juli 2012

Einzelnachweise

- Dariusz Hopek: Bahnradwege, Bahnradrouten. In: radwege-in-deutschland.de. Abgerufen am 16. Oktober 2018.

- Radwanderkarte 2009 des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landentwicklung, Referat Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Wiesbaden

- Bahnradweg Hessen. In: radroutenplaner.hessen.de. 25. April 2017, abgerufen am 16. Oktober 2018.

- Milseburgradweg. Gemeinde Hilders, abgerufen am 11. August 2019.