Bad Belzig

Bad Belzig [baːt ˈbɛlt͜sɪç] (bis 2010 Belzig) ist die Kreisstadt des Landkreises Potsdam-Mittelmark im Land Brandenburg. Bad Belzig ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Städte mit historischen Stadtkernen“ des Landes Brandenburg. Seit dem 5. Dezember 2009 darf Bad Belzig sich offiziell „Staatlich anerkanntes Thermal-Soleheilbad“ nennen. Zum 1. März 2010 wurde die Änderung des Namens von Belzig in Bad Belzig rechtswirksam.[2] Das Stadtgebiet ist identisch mit dem von 1992 bis 2003 existierenden Amt Belzig.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Brandenburg | |

| Landkreis: | Potsdam-Mittelmark | |

| Höhe: | 88 m ü. NHN | |

| Fläche: | 236,07 km2 | |

| Einwohner: | 11.096 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 47 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 14806 | |

| Vorwahlen: | 033841, 033846 (Dippmannsdorf, Fredersdorf, Groß Briesen, Klein Briesen, Lütte, Ragösen, Verlorenwasser), 033847 (Egelinde, Hohenspringe, Werbig) | |

| Kfz-Kennzeichen: | PM | |

| Gemeindeschlüssel: | 12 0 69 020 | |

| Stadtgliederung: | 4 Stadtteile und 14 Ortsteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Wiesenburger Straße 6 14806 Bad Belzig | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Roland Leisegang (parteilos) | |

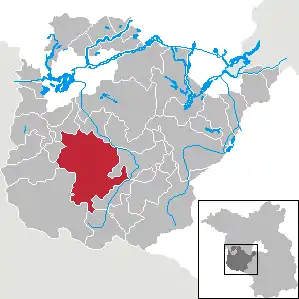

| Lage der Kreisstadt Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark | ||

Karte | ||

Geografie

Lage

Die Stadt liegt innerhalb des Naturparks Hoher Fläming und weist mit dem Hagelberg (200 m) innerhalb des Stadtgebietes eine der höchsten Erhebungen im Norddeutschen Tiefland auf. Rund drei Kilometer talabwärts entlang des Belziger/Fredersdorfer Bachs beginnen am Ortsteil Fredersdorf die Belziger Landschaftswiesen, die eine flache und vegetationsarme Niederungslandschaft im Baruther Urstromtal bilden. Das rund 7600 Hektar umfassende siedlungsfreie Gebiet gehört zum Naturpark Hoher Fläming und ist seit dem 1. Juli 2005 mit einem Teil von rund 4500 Hektar als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Es bildet zudem eines der letzten Refugien für die Großtrappe in Deutschland. Flüsse im Stadtgebiet sind die Temnitz und das Verlorenwasser. Nebenfluss der Temnitz ist der Bullenberger Bach, des Verlorenwassers der Briesener Bach.

Im heutigen Stadtgebiet, nordwestlich der Kernstadt zwischen Weitzgrund und Verlorenwasser, war der geographische Mittelpunkt der DDR.

Klima

Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Bad Belzig lag im Jahr 2020 bei 11,5 Grad, der Jahresniederschlag bei 473 mm. Die maximale Temperatur betrug 36,4 Grad, die minimale −6,7 Grad.[3]

Nachbargemeinden

Bad Belzig grenzt an die Gemeinden Golzow, Planebruch, Brück, Planetal, Rabenstein, Wiesenburg, Görzke, Gräben und Wollin.

Stadtgliederung

Die Stadt Bad Belzig umfasst das Gebiet der (Kern-)Stadt mit dem Gemeindeteil Weitzgrund sowie die Gebiete der 14 Ortsteile:[4][5]

- Bergholz

- Borne

- Dippmannsdorf

- Fredersdorf

- Groß Briesen mit dem Gemeindeteil Klein Briesen

- Hagelberg mit dem Gemeindeteil Klein Glien

- Kuhlowitz mit dem Gemeindeteil Preußnitz

- Lübnitz

- Lüsse

- Lütte

- Neschholz

- Ragösen

- Schwanebeck

- Werbig mit den Gemeindeteilen Egelinde, Hohenspringe und Verlorenwasser

Die Kernstadt von Bad Belzig gliedert sich in vier Stadtteile:

- Altstadt

- Kurparksiedlung

- Klinkengrund

- Gewerbegebiet Seedoche

Dazu kommen die Wohnplätze Bullenberg, Forsthaus Rothebach, Grützdorf, Kleesenmühle/Obermühle, Neue Mühle, Ölschlägers Mühle, Röderhof, Springbachmühle, Waldsiedlung, Wenddoche und Wühlmühle.[5]

Geschichte

Vom Mittelalter bis 1900

.jpg.webp)

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Belzig im Jahr 997 als Belizi (wohl aus altpolabisch *Bělotici ‚Siedlung der Sippe des Bělota‘).[6] Nach dem Tod von Graf Baderich, Herr über Belzig (um 1251), ging die Grafschaft an das Herzogtum Sachsen über. 1406 brandschatzten die magdeburgischen Bischöfe das Belziger Gebiet, dabei wurden auch die Stadt und die Burg teilweise zerstört. Danach wurde die Stadt teilweise erweitert und die Burg wieder neu aufgebaut. Von 1423 bis 1815 gehörte Belzig zum Amt Belzig-Rabenstein im sächsischen Kurkreis. Martin Luther predigte im Jahr 1530 in der Marienkirche. Nach ihm soll auch die Lutherlinde benannt sein, welche sich in Belzig an der Friedhofsmauer des Gertraudenfriedhofs befand. Die Stadt wurde während des Schmalkaldischen Krieges 1547 von spanischen Truppen erneut teilweise zerstört. Etwa hundert Jahre später (1636) wurde die Stadt unter der Burg im Dreißigjährigen Krieg erneut von Kriegswirren heimgesucht und von schwedischen Söldnern fast gänzlich zerstört. Am 6. Juni 1665 wurde Hedwig Rösemann als Hexe zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt und hingerichtet. Im Jahr 1702 erhielt Belzig die vollen Stadtrechte.

Während der Befreiungskriege im Jahr 1813 fand bei Belzig die Schlacht bei Hagelberg statt. Durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses wurde das bislang zu Sachsen gehörende Belzig im Jahr 1815 Preußen zugesprochen und 1818 Kreisstadt des Kreises Zauch-Belzig im Regierungsbezirk Potsdam der Provinz Brandenburg.

Von 1900 bis 1949

Die Lungenheilstätte (heute Reha-Klinik) wurde 1900 fertiggestellt. Die Einrichtung für kranke Kinder konnte im Januar 1903 eröffnet werden.[7] Elektrifiziert wurde Belzig im Juli 1909.[8] Das Dorf Sandberg unterhalb der Burg bis Jaegers Hintermühle (Kirchhofstraße) wurde im Jahre 1914 eingemeindet. Im Jahre 1934 wurde die Munitionsfabrik Roederhof errichtet. Dazu kam mit Kriegsbeginn südlich der Lübnitzer Straße ein Zwangsarbeitslager für 1500 Frauen und Männer vorwiegend aus Osteuropa. 1943 wurde ein KZ-Außenlager des KZ Ravensbrück mit 750 weiblichen Häftlingen errichtet, die in der örtlichen Munitionsfabrik arbeiten mussten. Kranke wurden zur Ermordung nach Ravensbrück zurückgebracht. Von 1939 bis 1945 wurde die Stadt Sitz der größten deutschen Funkstation für drahtlose Nachrichtenübertragung.

In der Nacht zum 1. Mai 1945 floh Bürgermeister Otto Witte (NSDAP) mit seinem Anhang nach Westen. Danach gelang unter Leitung des Lehrers Arthur Krause, auf einer Bürgerversammlung von mehreren Hundert Einwohnern am 2. Mai das Hissen weißer Fahnen sowie die Entwaffnung der HJler zu beschließen. In der Nacht zum 3. Mai zogen die letzten Soldaten der Wehrmacht von der Burg ab. Tagsüber erreichten die ersten sowjetischen Soldaten die Stadt und zogen weiter, erst am 4. Mai gelang Arthur Krause die offizielle Übergabe der Stadt an den sowjetischen Kommandanten.[9]

Von 1950 bis heute

Ab 1952 war Belzig Kreisstadt des Kreises Belzig im neugebildeten DDR-Bezirk Potsdam. Im April 1953 konnte die zuvor anderweitig untergebrachte Stadtverwaltung das Rathaus wieder beziehen[9]. Im Jahr 1959 wurde Weitzgrund ein Gemeindeteil von Belzig. 1972 brannte durch Fahrlässigkeit das Rathaus.

In Bad Belzig war zu DDR-Zeiten die „Zentralschule der Gesellschaft für Sport und Technik Etkar André“ ansässig. Dort wurden hauptamtliche Mitarbeiter der Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) für Tätigkeiten im westlichen Ausland ausgebildet. Hierzu gehörte auch das Anwerben weiblicher Spione („Romeo-Schule“).[10]

Im Zuge der Ämterbildung im Land Brandenburg schlossen sich zunächst 14 Gemeinden (Borne, Bergholz, Dippmannsdorf, Fredersdorf, Groß Briesen, Hagelberg, Kuhlowitz, Lübnitz, Lüsse, Lütte, Neschholz, Ragösen, Schwanebeck und die Stadt Belzig) aus dem damaligen Kreis Belzig zu einer Verwaltungsgemeinschaft, dem Amt Belzig, zusammen. Der Minister des Innern des Landes Brandenburg erteilte am 24. Juni 1992 seine Zustimmung zur Bildung des Amtes Belzig.[11] Als Zeitpunkt des Zustandekommens des Amtes wurde der 30. Juni 1992 festgelegt. Das Amt hatte seinen Sitz in der Stadt Belzig (heute Bad Belzig). Am 20. Oktober 1992 wurde zudem noch die Gemeinde Werbig dem Amt Belzig zugeordnet.[12] Im Jahre 1993 wurde durch Fusion dreier Kreise der Landkreis Potsdam-Mittelmark gebildet und Belzig Kreisstadt. Am 31. Dezember 2002 erfolgte die Eingliederung der Gemeinden Bergholz, Borne, Dippmannsdorf, Fredersdorf, Groß Briesen, Kuhlowitz, Lübnitz, Lüsse, Lütte, Neschholz, Ragösen und Werbig in die Stadt Belzig.[13] Zum 23. Oktober 2003 wurden schließlich auch die Gemeinden Hagelberg und Schwanebeck per Gesetz in die Stadt Belzig eingegliedert und das Amt Belzig aufgelöst.[14] Die Gemeinde Hagelberg erhob Kommunalverfassungsbeschwerde beim Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, die teils verworfen, im Übrigen zurückgewiesen wurde.[15] Die Stadt Belzig wurde amtsfrei. Die ehemaligen amtsangehörigen Gemeinden sind heute Ortsteile der Stadt Bad Belzig.[4]

Seit dem Jahr 1995 ist Belzig staatlich anerkannter Luftkurort und wurde mit der 2002 eröffneten SteinTherme (2009 rekonstruiert) ein Thermal-Solebad. Am 18. Mai 2005 wurde das Hofgarten-Kino und am 12. September 2005 eine Umgehungsstraße (B 102 bzw. B 246) östlich der Stadt eröffnet. Seit dem 5. Dezember 2009 ist Belzig ein staatlich anerkanntes Heilbad. Mit Wirkung vom 1. März 2010 trägt die Stadt den Namen Bad Belzig.[2]

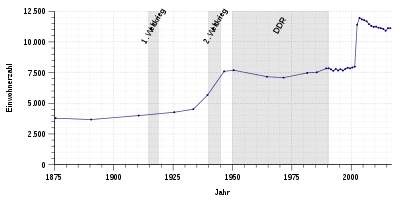

Bevölkerungsentwicklung

|

|

|

|

|

Gebietsstand des jeweiligen Jahres, Einwohnerzahl[16][17][18]: Stand 31. Dezember (ab 1991), ab 2011 auf Basis des Zensus 2011

Das starke Bevölkerungswachstum im Jahr 2002 ist auf die Eingemeindung von zwölf ehemals selbstständigen Gemeinden zurückzuführen, das Wachstum im Jahr 2003 auf die Eingemeindung weiterer zwei Gemeinden (siehe oben im Abschnitt "Geschichte"). Das Jahr 2003 markiert auch den Höchststand der Bevölkerungszahl Bad Belzigs mit knapp 12.000 Einwohnern.

Politik

Stadtverordnetenversammlung

Zur Stadtverordnetenversammlung von Bad Belzig gehören 22 Mitglieder und der hauptamtliche Bürgermeister. Die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 führte zu folgendem Ergebnis:[19]

| Partei/Wählergruppe | Stimmenanteil | Sitze |

|---|---|---|

| SPD | 23,2 % | 5 |

| Wählergruppe „Wir vom Dorf“ (WvD) | 14,2 % | 3 |

| CDU | 13,9 % | 3 |

| Grüne | 11,5 % | 3 |

| Die Linke | 9,4 % | 2 |

| Freie Wählergemeinschaft Bad Belzig (FWBB) | 7,2 % | 2 |

| AfD | 6,0 % | 1 |

| Gewerbeverein für Belzig (GFB) | 4,3 % | 1 |

| Wählergruppe „Bürgerbündnis Bad Belzig“ | 4,1 % | 1 |

| NPD | 3,2 % | 1 |

| Gesamt | 100 % | 22 |

| Wahlbeteiligung | 61,9 % | |

Bürgermeister

- 1990–2008: Peter Kiep (SPD), gelernter Rundfunkmechaniker, wurde als Parteiloser auf der SPD-Liste bei der ersten freien Kommunalwahl mit großer Mehrheit gewählt. Er konnte sein Amt krankheitsbedingt nur bis 2006 ausüben und erlag am 3. Oktober 2013 einer schweren Krankheit.[20]

- 2008–2016: Hannelore Klabunde-Quast (parteilos)[21] hatte bereits ab 2006 die Vertretung Kieps übernommen. Sie wurde am 28. September 2008 als erste Frau in das Bürgermeisteramt der Stadt gewählt.

- seit 1. Dezember 2016: Roland Leisegang (parteilos) wurde am 9. Oktober 2016 in einer Stichwahl mit 65,4 % der gültigen Stimmen für eine Amtszeit von acht Jahren[22] zum Bürgermeister der Stadt gewählt.[23] Er war von 1980 bis 2012 Schlagzeuger der Rockband Keimzeit.[24]

Wappen

Das Wappen wurde am 4. November 1992 genehmigt.

Blasonierung: „In Blau ein silberner, runder Turm mit zwei Zinnenkränzen, zwischen denen ein schwarzes Kreuz sichtbar ist, mit einer goldbeknauften grünen Kuppel und mit einer offenen Pforte rechts unten. Davon rechts gelehnt ein neunfach schwarz-golden geteilter und mit grünem Rautenkranz schrägrechts belegter Schild.“[25]

Städtepartnerschaften

Bad Belzig unterhält eine Städtepartnerschaft zur niedersächsischen Gemeinde Ritterhude im Landkreis Osterholz.

Sehenswürdigkeiten und Kultur

In der Liste der Baudenkmale in Bad Belzig und in der Liste der Bodendenkmale in Bad Belzig stehen die in der Denkmalliste des Landes Brandenburgs eingetragenen Kulturdenkmale.

Bauwerke

- Burg Eisenhardt mit imposantem Bergfried („Butterturm“, der kurz nach der Burg Eisenhardt gebaut wurde, begehbar, Aussicht) und Museum

- Sankt-Briccius-Kirche, Saalkirche aus dem 12. Jahrhundert im Bereich der Vorburg der Burg Eisenhardt. Sie ist dem heiligen Brictius von Tours geweiht. Im Innern befinden sich ein Altarretabel sowie eine Kanzel aus dem 17. Jahrhundert. Der Turm befindet sich nicht, wie üblich, im Westen des Bauwerks, sondern über dem Altarraum im Osten.

- Historischer Stadtkern mit

- Marienkirche: romanisch als kreuzförmige Saalkirche in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut, im Süden zwei spätgotische Anbauten und eine zweistöckige Sakristei. Der Schlussstein über dem Westeingang besagt, dass Luther am 14. Januar 1530 in der Kirche predigte. In der Marienkirche befindet sich auch das Brandenburgische Orgelmuseum.[26]

- Rathaus: Im 16. Jahrhundert als Verwaltungsgebäude errichtet, 1636 abgebrannt, 1671 einfach aufgebaut, 1912 repräsentativ geschweifter Giebel im Renaissancestil angebaut, 1972 abgebrannt und Ruine abgetragen, 1988 bis 1991 in Anlehnung an die historische Form neu erbaut

- Reißigerhaus: 1728 am Kirchplatz als Schulhaus mit Lehrer- und Kantorenwohnung erbaut, Geburtshaus des Hofkapellmeisters Carl Gottlieb Reißiger

- Superintendentur: 1678 am Kirchplatz über einem mittelalterlichen Keller erbaut

- Kursächsische Postmeilensäule im ehemaligen Ortsteil Sandberg (Standort Bahnhofsstraße 16, Originalteile im Burgmuseum)

- Roger Loewig Haus – Museum und Gedenkstätte

- Fläming-Gymnasium, denkmalgeschützt

- Historischer Gertraudenfriedhof mit Gertraudenkapelle, einem spätgotischen Feldsteinbau aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die zunächst als Herberge für Kranke und Bedürftige diente. Sie wird im 21. Jahrhundert als Friedhofskapelle genutzt. Im Innern befinden sich einige Reste der Wandmalereien aus der Bauzeit der Kirche.

- Belziger Teufelsstein mit „des Teufels Handabdruck“ an der Kirchhofstraße vor dem Gertraudenfriedhof

- Hofgarten-Belzig (Kino und Veranstaltungsort)

- SteinTherme

- Gutshaus Glien in Hagelberg

- Bockwindmühle in Borne

- Denkmäler auf dem Hagelberg zur Erinnerung an die Schlacht bei Hagelberg 1813

- Kunstwanderweg Hoher Fläming, 2007 eröffnet

- Rummel „Steile Kieten“ unweit des Bahnhofes

Mühlen

Die Belziger Mühlen spiegeln eine lange Tradition wider.[27] Der Belziger Lumpenbach führte seine Wasser an der Obermühle (Kleesen) vorbei, bevor er in den Belziger/Fredersdorfer Bach mündete. Am Belziger Bach standen fünf Mühlen: die Schlossmühle (Dorno), die Mittelmühle (Engemann), die Hintermühle (Jaeger) in der Nähe des Mühlenhölzchens, die Walkmühle und die Neue Ratsmühle (heute Finsterwalder). In der Hintermühle befinden sich heute die Mischfutterwerke Belzig. Durch den Springbach wurden zwei Mühlen angetrieben, die Springbachmühle (Hannemanns Mühle) und Oelschlägers Mühle. Die Springbachmühle wurde 1998 nach altem Vorbild restauriert. Gelände und Mühlteich wurden ebenfalls wiederhergestellt.

Park

- Der Kurpark liegt am Rande von Bad Belzig und schließt die Steintherme ein. Unterhalb findet man den Anglerteich. Im Sommer finden hier Veranstaltungen statt.

Mahnmale und Gedenkstätten

- Gedenkstätte für das KZ-Außenlager, seit 1965 mit Gedenkstein, seit 1980 mit detaillierter Informationstafel zu den beiden Lagern (siehe Geschichte)

- Mahnmal auf dem Gertraudenfriedhof (1965) zum Gedenken an 98 umgekommene Zwangsarbeiterinnen und ihre 38 Kinder (die tatsächlichen Zahlen liegen wahrscheinlich höher)

- Gedenkstein für die italienischen Opfer der Zwangsarbeit (1994) auf dem Gertraudenfriedhof

- Denkmal für antifaschistische Widerstandskämpfer vor dem Postamt

- Gedenkstein für die Geschwister Scholl vor der Grundschule „Geschwister Scholl“ am Weitzgrunder Weg

- Findling zum Gedenken an den ermordeten Widerstandskämpfer Bruno Kühn in einer Grünanlage unterhalb der Gesamtschule

- Gedenkstein für Belaid Baylal (Todesopfer rechtsextremer Gewalt) in der Lübnitzer Straße[28]

Regelmäßige Veranstaltungen

- Jeden Sonntag 11 Uhr Stadt- und Burgführung ab Tourist-Information Bad Belzig, Marktplatz 1 (ganzjährig)

- Konzert der Gruppe Keimzeit auf dem Hof der Burg Eisenhardt im Juli

- Burgfestwoche mit Altstadtfest in der letzten Augustwoche

- Jugendkulturwoche der Städte und Gemeinden Bad Belzig, Wiesenburg/Mark, Brück, Niemegk und Ziesar

- Burgenlauf am zweiten Sonntag im Oktober (seit 1977)[29]

- Monatliche Veranstaltungen von April bis Dezember im Kleinkunstwerk Bad Belzig.[30]

Wirtschaft und Infrastruktur

Wirtschaft

Die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark in der Niemöllerstraße (altes Landratsgebäude) und am Papendorfer Weg (Erweiterungsbauten) ist der große Arbeitgeber in dem ehemaligen Ackerbürgerstädtchen. Schon als Sitz der Kreise Zauch-Belzig (1818–1952) und Belzig (1952–1993) war daher die Verwaltung wichtig für die ansonsten eher ländlich geprägte Umgebung.

Ansonsten prägen Handwerk und mittelständische Betriebe die Wirtschaftsstruktur. Der Einzelhandel ist bis auf wenige Ausnahmen in der Stadt Bad Belzig konzentriert. Super-, Discount- und Baumärkte sind eher an den Ausfahrtsstraßen zu finden. Kleinteiliger Einzelhandel prägt nach wie vor die historische Altstadt. In wenigen Ortsteilen befinden sich noch kleine Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien und Fleischereien. Ein weiterer wichtiger Arbeitgeber in der Stadt ist das Kreiskrankenhaus Bad Belzig.

Der Gewerbepark Seedoche an der B 246 am Ortsausgang in Richtung Brück ist mit ca. 17 Hektar der einzige der Stadt. Die Auslastung ist bis heute (mit ca. 7 ha) nicht zufriedenstellend. Das seit 1993 bestehende Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) „Fläming“ soll hinsichtlich Existenzgründung, Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung neue Impulse in die Region bringen oder diese dort halten.

Als wirtschaftliches und soziales Modellprojekt versteht sich das ZEGG (Zentrum für Experimentelle Gesellschaftsgestaltung), das sich 1991 im Norden der Stadt angesiedelt hat.

Tourismus

„Bad Belzig“ hieß das Ziel der seit 1990 forcierten Stadtentwicklungspolitik. Somit spielen der Tourismus und die Entwicklung von Gastronomie und Hotellerie eine zunehmende Rolle für die Wirtschaft der Stadt und ihrer Umgebung. Die Burg "Eisenhardt", das Heimatmuseum der Burg, die SteinTherme und der Kurpark, das Freizeitzentrum mit Freibad im Sommer, der Kurpark und die Reha-Klinik bilden die Eckpfeiler dieser Infrastruktur. Eine Tochtergesellschaft der Stadt, die Kur- und Freizeit GmbH, betreibt die SteinTherme. Die Touristinformation am Marktplatz wird seit 2013 wieder von der Stadtverwaltung betrieben (vorher Kur- und Freizeit GmbH). Im Jahr 2012 war der Fläming mit Bad Belzig als zentralem Ort Austragungsort des Deutschen Wandertages.

Verkehr

Bad Belzig liegt an der Bundesstraße B 102 zwischen Brandenburg an der Havel und Jüterbog sowie an der B 246 zwischen Wiesenburg und Beelitz. Die B 102 führt als Ortsumgehungsstraße an der Stadt vorbei. Die nächstgelegene Autobahnanschlussstelle (AS 5) ist Niemegk an der A 9 (Berlin–München). Sie befindet sich etwa neun Kilometer südöstlich.

Der Bahnhof Bad Belzig liegt an der Bahnstrecke Berlin–Dessau. Stündlich verkehren Regional-Express-Züge der Linie RE 7 (Airport-Express) von Dessau über die Berliner Stadtbahn und den Bahnhof Flughafen BER – Terminal 1-2 nach Wünsdorf-Waldstadt.

Bis 2003 endeten die Züge der Brandenburgischen Städtebahn von Neustadt (Dosse) über Rathenow und Brandenburg an der Havel an einem Bahnsteig mit eigenem Empfangsgebäude auf der Südseite des Bahnhofs. Bis 1962 fuhren die Personenzüge (nach Richtungswechsel) noch weiter nach Treuenbrietzen.

Weiterhin ist Bad Belzig ein zentraler Knotenpunkt des Busverkehrs im Südwesten des Kreises Potsdam-Mittelmark. Durch die Regiobus Potsdam-Mittelmark ist Bad Belzig mit vier PlusBus- sowie weiteren Regionalbuslinien angebunden. Die Stadt verfügt über einen Busbahnhof, von dem Linien die kleinen Orte des Hohen Flämings erschließen. Stündliche Busverbindungen bestehen auch nach Brandenburg an der Havel, Potsdam und Lutherstadt Wittenberg.

Durch Bad Belzig verlaufen der Europäische Fernwanderweg E11 (Niederlande – Masuren), die Deutsche Alleenstraße und der Europaradweg Euroroute R1 (Calais – Sankt Petersburg).

Südlich des Ortsteils Lüsse gibt es den Segelflugplatz Lüsse und östlich des Dorfs Mörz (Teil der Gemeinde Planetal) einen kleinen Sportflugplatz.

Presse

Die in Potsdam erscheinende Märkische Allgemeine unterhält in Bad Belzig die für den südwestlichen Landkreis Potsdam-Mittelmark zuständige Lokalredaktion „Fläming-Echo“.

Rundfunk

In Weitzgrund steht ein Sendemast der Deutschen Telekom.

Bildung

- Grundschule „Geschwister Scholl“

- kleine Grundschule Dippmannsdorf

- Krause-Tschetschog-Oberschule Belzig

- Fläming-Gymnasium

- Schule am grünen Grund: Förderschule für geistig und körperlich Behinderte

- Musikschule

- Kreisvolkshochschule

- Freie Schule Fläming

Öffentliche Einrichtungen der Stadt

- Museum Burg Eisenhardt

- Stadtbibliothek Bad Belzig

- Turnhalle „Karl Liebknecht“

- Puschkin-Turnhalle

- Albert-Baur-Mehrzweckhalle

- Heinrich-Rau-Stadion

- Freibad Bad Belzig

- Steintherme Bad Belzig

Persönlichkeiten

Ehrenbürger

- Arthur Krause, Lehrer (seit 4. Mai 1965)

- Erich Tschetschog (1899–1973), katholischer Pfarrer (seit 4. Mai 1965)

- Věra Koldová, tschechische Widerstandskämpferin im KZ-Außenlager Belzig[31] (seit 23. Januar 1985)

- Helga Kroening (1915–2004), Direktorin und Chefärztin der Chirurgie des Belziger Kreiskrankenhauses (seit 3. Oktober 1990)

- Gerhard Dorbritz (1926–2015), Bürgermeister 1960–1970, Ortschronist (seit 2006)

- Thea Labes (1937–2011), Kantorin der Belziger Marienkirche (seit 2007)

Söhne und Töchter der Stadt

- Moritz Goltz (1495–1548), Buchhändler und Verleger

- Johann Friedrich August Clar (1768–1844), Radierer und Kupferstecher

- August Gottlob Eberhard (1769–1845), Dichter und Schriftsteller

- Carl Gottlieb Reißiger (1798–1859), Komponist und Hofkapellmeister in Dresden

- Friedrich August Reißiger (1809–1883), Komponist und Organist in Norwegen

- Maximilian Meichßner (1875–1954), Theologe, Superintendent in Wittenberg

- Georg Hellmuth Neuendorff (1882–1949), Reformpädagoge

- Hans Lobbes (1896–?), Polizeibeamter und SS-Führer

- Joachim Herrmann (1932–2010), Prähistoriker, geboren in Lübnitz

- Jürgen Busche (* 1944), Journalist

- Volker Reiche (* 1944), Comic-Zeichner

- Günter Baaske (* 1957), Politiker (SPD), langjähriger Minister der Landesregierung Brandenburg

- Marina Erdmann (* 1958), Schauspielerin und Schauspiellehrerin

- Norbert Leisegang (* 1960), Musiker

- Bernd Metzke (* 1966), Handballspieler

- Frank Tempel (* 1969), Politiker (Die Linke), seit 2009 Mitglied des Bundestages

- Jörg Reiff-Stephan (* 1971), Ingenieur, Unternehmer und Hochschullehrer

- Wiebke Drenckhan (* 1977), Physikerin

- Matthias Rudolph (* 1982), Fußballtrainer und -spieler

- Felix Holzner (* 1985), Fußballspieler

- Marvin Sommer (* 1991), Handballspieler

- Willy Weyhrauch (* 1994), Handballspieler

- Fabian Wiede (* 1994), Handballspieler

Weitere mit der Stadt verbundene Persönlichkeiten

- Samuel Selfisch (1529–1615), Verleger und Buchhändler aus Wittenberg, Besitzer einer Papiermühle in Belzig

- Jacob Wächtler (1638–1702), Superintendent 1687–1702

- Christian Ernst Mussigk (1671–1724), Superintendent 1702 bis 1724

- Traugott August Seyffarth (1762–1831), Superintendent 1812 bis 1822

- Gottlob Ludwig Rabenhorst (1806–1881), Botaniker, Apothekerlehre in Belzig

- Antonie Stemmler (1892–1976), Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, Landrätin im Landkreis Zauch-Belzig

- Elly Schürmann (* um 1924), Krankenschwester, in Belzig tätig, vom Internationalen Roten Kreuz ausgezeichnet

- Karl-Heinz Pahling (1927–1999), Streikführer in Niemegk und Belzig beim Volksaufstand des 17. Juni 1953

- Roger Loewig (1930–1997), Zeichner und Maler, lebte in Bad Belzig

- Frank-Michael Pietzsch (* 1942), Politiker (CDU), war als Arzt in Belzig tätig

- Wam Kat (* 1956), Koch, lebt in Bad Belzig

- Dirk-Alexander Grams (* 1957), Maler, lebt im Ortsteil Werbig

- Nell Zink (* 1964), US-Autorin, lebt in Bad Belzig

Literatur

- Peter Feist: Burg Eisenhardt in Belzig. Kai Homilius Verlag, Berlin 1995, ISBN 3-931121-03-8, (Leseprobe)

- Felix Theodor Mühlmann: Wanderung durch die Geschichte der Stadt Belzig, des Schlosses Eisenhardt und der Umgegend. Belzig 1870 (Digitalisat)

- John Shreve: Kriegszeit. Das ländliche Deutschland 1914–1919, Belzig und Kreis Zauch-Belzig. Bebra-Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-95410-045-3.

Weblinks

- Stadt Bad Belzig

- Tourismus in Bad Belzig

- SteinTherme Bad Belzig

- Lübnitz in Der Landschleicher vom 13. Mai 2018

- Bergholz in Der Landschleicher vom 21. März 2021

Einzelnachweise

- Bevölkerung im Land Brandenburg nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden 31. Dezember 2020 (PDF-Datei; 950 KB) (Fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahlen) (Hilfe dazu).

- Änderung des Namens der Stadt Belzig. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 12. Februar 2010. Amtsblatt für Brandenburg - Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg, 21. Jahrgang, Nummer 8, 3. März 2010, S. 375 PDF (Memento vom 24. Dezember 2015 im Internet Archive)

- Bad Belzig Wetter. Jahresübersichten. In: badbelzig-wetter.de. Abgerufen am 27. März 2021.

- Hauptsatzung der Stadt Bad Belzig vom 22. November 2010 (Memento vom 1. Februar 2014 im Internet Archive)

- Dienstleistungsportal der Landesverwaltung des Landes Brandenburg - Stadt Bad Belzig

- Manfred Niemeyer (Hrsg.): Deutsches Ortsnamenbuch. De Gruyter, Berlin 2012, ISBN 978-3-11-018908-7, S. 56.

- Linke Spalte, 5. Absatz: Kinder-Heilstätte für tuberkulöse Kinder Belzig, Vossische Zeitung, 6. Januar 1903.

- [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11531994/60889/Bei-der-Elektrifizierung-vor-Jahren-waren-andere-Orte.html Seite nicht mehr abrufbar], Suche in Webarchiven: [http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11531994/60889/Bei-der-Elektrifizierung-vor-Jahren-waren-andere-Orte.html „Mit Strom wurde es hell“] Märkische Allgemeine Zeitung, 13. Juni 2009

- Kriegsende 1945, aus der Broschüre Belzig - 150 Jahre Kreisstadt, veröffentlicht 1965 vom Rat der Kreisstadt Belzig, Redaktion Gerhard Dorbritz, Erwin Krüger, Walter Gellert und Fritz Lindner; zitiert nach Helga und Günter Kästner: Chronik der Stadt Bad Belzig 1934-1945, Treibgut Verlag 2016, S. 246–252.

- Andreas Austilat: Sein Deckname war Wolfi. In: Der Tagesspiegel Online. 30. März 2017, ISSN 1865-2263 (tagesspiegel.de [abgerufen am 29. September 2018]).

- Bildung der Ämter Brück, Belzig und Wiesenburg. Bekanntmachung des Ministers des Innern vom 24. Juni 1992. Amtsblatt für Brandenburg - Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg, 3. Jahrgang, Nummer 52, 24. Juli 1992, S. 950

- Zuordnung der Gemeinde Werbig zum Amt Belzig. Bekanntmachung des Ministers des Innern vom 12. Oktober 1992. Amtsblatt für Brandenburg - Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg, 3. Jahrgang, Nummer 84, 2. November 1992, S. 1944

- Eingliederung der Gemeinden Bergholz, Borne, Dippmannsdorf, Fredersdorf, Groß Briesen, Kuhlowitz, Lübnitz, Lüsse, Lütte, Neschholz, Ragösen und Werbig in die Stadt Belzig. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 13. Juni 2002. Amtsblatt für Brandenburg - Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg, 13. Jahrgang, Nummer 28, 10. Juli 2002, S. 646 PDF

- Viertes Gesetz zur landesweiten Gemeindegebietsreform betreffend die Landkreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming (4.GemGebRefGBbg) vom 24. März 2003. Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg, I (Gesetze), 2003, Nr. 5, S. 73

- Kommunales Verfassungsbeschwerdeverfahren der Gemeinde Hagelberg wegen Eingemeindung der Gemeinde Hagelberg (Amt Belzig) in die Stadt Belzig, VfGBbg: 162/03, Beschluss vom 24. Juni 2004, S-Nr.:1103

- Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis 2005. Landkreis Potsdam-Mittelmark. S. 14–17

- Bevölkerung im Land Brandenburg von 1991 bis 2017 nach Kreisfreien Städten, Landkreisen und Gemeinden, Tabelle 7

- Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Statistischer Bericht A I 7, A II 3, A III 3. Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg (jeweilige Ausgaben des Monats Dezember)

- Ergebnisse der Kommunalwahl am 26. Mai 2019

- Bad Belzig trauert um Peter Kiep In: Märkische Allgemeine, 4. Oktober 2013

- Kommunalwahlen im Land Brandenburg am 28.09.2008. Bürgermeisterwahlen, S. 11

- Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, § 74

- Ergebnis der Bürgermeisterstichwahl am 9. Oktober 2016

- Bad Belzig: Ex-Keimzeit-Drummer Leisegang neuer Bürgermeister. In: MAZ-online, 10. Oktober 2016

- Wappenangaben auf dem Dienstleistungsportal der Landesverwaltung des Landes Brandenburg

- Einzigartige Kostbarkeiten

- Geschichte der Belziger Mühlen

- Belaid Baylal. 08. Mai 1993 auf www.todesopfer-rechter-gewalt-in-brandenburg.de

- Webseite des Belziger Burgenlaufes

- Webseite des Kleinkunstwerkes Bad Belzig

- Belzig - Eine Station unseres Leidensweges.