Liste der Baudenkmäler in Bad Reichenhall

Auf dieser Seite sind die Baudenkmäler in der oberbayerischen Großen Kreisstadt Bad Reichenhall zusammengestellt. Diese Tabelle ist eine Teilliste der Liste der Baudenkmäler in Bayern. Grundlage ist die Bayerische Denkmalliste, die auf Basis des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes vom 1. Oktober 1973 erstmals erstellt wurde und seither durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege geführt wird. Die folgenden Angaben ersetzen nicht die rechtsverbindliche Auskunft der Denkmalschutzbehörde. [Anm. 1]

Ensembles

Alte Saline

Aktennummer E-1-72-114-9

Die Alte Saline in Bad Reichenhall bildet als in sich geschlossene bauliche Anlage mit ihrer einheitlichen Fassadengestaltung in neuromanischen Formen zusammen mit den sie umgebenden Abstandsflächen zur Feuersicherheit ein architektonisch und funktional zusammengehöriges Ensemble.

In der Nacht vom 8./9. November 1834 brach in einem Sudhaus des Vorgängers der Alten Saline ein Brand aus, der schnell auf das gesamte Stadtgebiet übergriff und von 302 Häusern in der Stadt nur 24 verschonte. Die Tatsache, dass die Sudhäuser zum Teil in direkter Nachbarschaft zu Wohnhäusern gestanden hatten, begünstigte das schnelle Ausgreifen der Flammen. Um die ständige Bedrohung durch die befeuerten Anlagen für die Zukunft so weit wie möglich einzudämmen, waren sowohl eine räumliche Zusammenfassung der Produktionsstätten als auch großzügige Sicherheitsabstände innerhalb der Saline und zu den benachbarten Wohnquartieren beim Wiederaufbau notwendig. König Ludwig I. wünschte eine größere Feuersicherheit, erhöhte Hygiene und eine bessere Verkehrsführung. Zudem sollte die Anlage dem Repräsentationsbedürfnis entsprechen, war doch das monopolisierte Salinenwesen eine der wichtigsten Einnahmequellen des Königreichs und hierin bildet Bad Reichenhall das Herzstück. Bei der Umsetzung seiner Wünsche stellte er eine Aufbauhilfe in Höhe von 10.000 Gulden in Aussicht.

Der Bau der Salinenverwaltung, der Beamtenstock, hatte Priorität und konnte ab 1837 innerhalb von zwei Jahren fertig gestellt werden. Die Verhandlungen mit privaten Grundstückseigentümern zur Arrondierung des übrigen Baugrundes dauerten bis 1839 an. Die Bauarbeiten zogen sich schließlich aufgrund des knappen Bauetats in mehreren Abschnitten von 1839 bis 1851 hin. Die Brunnen in den beiden Innenhöfen der Anlage kamen erst 1859 dazu. Den Namen Alte Saline trägt sie seit 1926, als der Betrieb an diesem Ort mit der Eröffnung der neuen und heute noch in Betrieb befindlichen Neuen Saline außerhalb der historischen Altstadt verlegt und schließlich 1929 endgültig eingestellt wurde.

Für die Gesamtplanung war vermutlich der Architekt, Ingenieur und Direktor der königlichen Bergwerks- und Salinenadministration Friedrich von Schenk verantwortlich, der den mitwirkenden Architekten Joseph Daniel Ohlmüller und Friedrich von Gärtner vorgesetzt war. Auf von Schenk gehen wohl die Entwürfe der Mehrzahl der Gebäude, vor allem der Produktionsstätten, zurück. Ohlmüller als Spezialist für neugotische und neuromanische Sakralbauten gestaltete höchstwahrscheinlich nur die Brunnhauskapelle, eine Mitwirkung beim Hauptbrunnhaus und an gestalterischen Elementen der technischen Gebäude wird vermutet. Gärtner übernahm nachweislich die Planung des Beamtenstocks.

Die Anlage ist axial, symmetrisch und hierarchisch aufgebaut. Der zentral gelegene Eingangshof ist nach Art eines Cour d'honneur angelegt und in vier rechteckige Grünflächen unterteilt. An seiner nördlichen und südlichen Seite wird er von Sudhäusern und Salzmagazinen eingerahmt. Auf seiner Ostseite steht das dominierende und hierarchisch alles überragende Brunnhaus mit seiner erhöht stehenden Salinenkapelle St. Rupertus. Im Norden und Süden der Anlage gibt es jeweils einen von weiteren Produktionsgebäuden gerahmten Innenhof mit einem achteckigen Brunnen in der Mitte mit Statuen der Heiligen Virgilius und Rupertus, die beide traditionell als Schutzpatrone mit dem Reichenhaller Salinenbetrieb verbunden sind. Gegenüber dem Haupteingang zum Brunnhaus, auf der anderen Seite der Salinenstraße im Westen der Anlage, steht der Beamtenstock, das ehemalige Verwaltungsgebäude der Alten Saline. Beide Eingänge dieser hierarchisch an oberster Stelle stehenden Gebäude – Brunnhaus und Beamtenstock – liegen in einer repräsentativen Achse. Im Osten stößt die Anlage auf den felsigen Gruttenstein, auf dem die Bergreserve errichtet wurde und der Feuerwachtturm aus dem frühen 19. Jahrhundert – als letztes Überbleibsel aus der Zeit vor dem Stadtbrand von 1834 – erhalten geblieben ist.

Die zwischen Saline und Beamtenstock gelegene und den alten Straßengrundriss überlagernde Salinenstraße wurde als breite baumbestandene Paradestraße angelegt und kreuzt die Achse Brunnhaus-Beamtenstock im rechten Winkel. Sie diente der Repräsentation als zentrale Erschließung der Alten Saline, war als Teil der Handelsstraße von Salzburg nach Innsbruck der wichtigste Transportweg durch die Stadt und fungierte als Feuerschneise gegenüber der restlichen Stadtbebauung. Nördlich und südlich der Anlage wurden der Obere und Untere Lindenplatz als Abstandsflächen für den Brandschutz angelegt.

Sämtliche Gebäude der Anlage besitzen an ihren Schauseiten eine für die Zeit ungewöhnlich aufwendige Fassadengestaltung mit den bewussten architektonischen Kontrasten aus den Ziegeloberflächen gegenüber den scharf geschnittenen Profilen aus Naturstein bei den Werksgebäuden und glattem Marmor beim Brunnhaus mit der Kapelle. Die abgewandten Rückseiten der Gebäude zum Gruttenstein sowie das Bergreservoir zeigen unverkleidet das darunter liegende Bruchsteinmauerwerk. Die höchste künstlerische Ausstattung erfuhr das Brunnhaus mit der Salinenkapelle, die nach dem Vorbild romanischer Kirchen gestaltet wurde. Als ideelles Zentrum der Anlage steht sie weithin sichtbar auf einem Felsen des Gruttensteins. Das rundbogige Stufenportal als Zugang des Brunnhauses und der Kapelle wurde mit rotem und weißem Marmor versehen und folgte damit Vorbildern ostbayerischer und Salzburger Kirchenbaukunst. Architektonisch berief man sich hier ganz dem Zeitgeist entsprechend auf Vorbilder romanischer Baukunst. Der Beamtenstock dagegen wurde als Verwaltungsbau absichtlich mit einer blendend weißen, nüchtern erscheinenden Verputzung versehen, im Gegensatz zu den übrigen der Produktion dienenden Gebäuden.

Die gesamte Anlage hat sich trotz ihrer über 150-jährigen Geschichte und der Bombardierung Bad Reichenhalls im Zweiten Weltkrieg außerordentlich gut erhalten. Brunnhaus und Kapelle haben nahezu unverändert die Zeiten überdauert. Auch die Bepflanzung der Abstandsflächen Oberer und Unterer Lindenplatz sowie die Platanenallee in der Salinenstraße sind zum Teil noch aus der Erbauungszeit der Anlage, mindestens jedoch 100 Jahre alt. Es gab nur kleinere Überformungen und Umbauten: Vermutlich schon in den 1920er-Jahren wurden Überdachungen an den Innenhof-Zugangstoren zu den Werksgebäuden entfernt, die Abdrücke sind heute noch erkennbar. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Mittelteil des Beamtenstocks auf einer Breite von etwa drei Fensterachsen durch eine Fliegerbombe zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte in den ersten Nachkriegsjahren als detailgetreue Rekonstruktion. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der nördliche Innenhof für einige Dekaden als Parkplatz genutzt und verlor dementsprechend seine gärtnerische Anlage. Einige Gebäude erfuhren eine neue Nutzung, so waren ein Supermarkt und ein Möbelhaus im nordwestlichen Werksgebäude an der Salinenstraße untergebracht.

Die Umgrenzung des Areals der Alten Saline erfolgt zum einen aus gestalterischen und zum anderen aus funktionalen Zusammenhängen. Brunnhaus mit Kapelle, Beamtenstock, Werksgebäude und Bergreserve bilden eine zeitgleiche architektonische Einheit als Repräsentationsanlage eines der wichtigsten bayerischen Industriezweige seiner Zeit. Die Feuersicherheit war beim Bau jedoch mindestens genauso wichtig. Daher zählen auch der aus dem frühen 19. Jahrhundert stammende Feuerwachtturm, die breite Salinenstraße mit ihrer Platanenbepflanzung sowie die beiden Abstandsflächen in Form baumbestandener Plätze zu dem Ensemble, da sie funktional und gesamtplanerisch untrennbar mit der Alten Saline verbunden sind.

Obere Stadt

Aktennummer E-1-72-114-8

Das Ensemble umfasst den Bereich um den Florianiplatz, der vom Oberen Lindenplatz, der Tiroler Straße, der Sebastianigasse, der Peter-und-Paul-Gasse und der Gruttensteingasse begrenzt wird. Hier befindet sich einer der ältesten Siedlungskerne Bad Reichenhalls. Während die Tiroler Straße nach Südwesten auf das ehemalige Tiroler Tor zuführt, leitet der Florianiplatz im Südosten gassenartig zum Peter-und-Paul-Turm und zum ehemaligen Peter-und-Paul-Tor. Die Häuser, die den großen Stadtbrand von 1834 unbeschadet überstanden haben, reichen teils in das 16./17. Jahrhundert zurück. Sie sind in charakteristischer Alt-Reichenhaller Bauweise meist giebelständig mit verputzten Fassaden und vorkragenden Flachsattel- oder Schopfwalmdächern errichtet. Während die Tiroler Straße und die Westseite des Florianiplatzes eine geschlossene Bebauung aufweisen, lockern Versprünge im Fassadenverlauf der Ostseite des Florianiplatzes und kleine Verbindungswege zur unregelmäßiger angelegten Gruttensteingasse die städtebauliche Struktur auf.

Poststraße

Aktennummer E-1-72-114-4

Das Ensemble umfasst den nord-südlich gerichteten Zug im Abschnitt zwischen der Spitalkirche am Nordrand der Altstadt und dem Rathausplatz im Süden. Die leicht gewundene, wechselnd breite Straße bildete sich im hohen Mittelalter als Hauptachse des Kaufmannsviertels der aufstrebenden Salzstadt heraus. Die Wohnstätten der Salinenarbeiter lagen dagegen im äußersten Süden der Stadt, die sich aus einem vielgestaltigen frühmittelalterlichen Siedlungskomplex bei den Solequellen und Sudstätten entwickelt hatte. Die besonderen Charaktere der beiden verschiedenen Viertel haben sich im Grundriss und Aufriss bis heute erhalten (vgl. Ensemble Obere Stadt); der Südteil der Poststraße südlich des Rathausplatzes hat allerdings infolge des Luftangriffs auf Bad Reichenhall sein historisches Bild verloren und gehört nicht zum Ensemble.

Die Straße erweitert sich vor der gotischen Aegidienkirche zu einem kleinen Platz, in welchem der älteste Marktplatz der zunächst königlichen, dann salzburgischen, schließlich nach schweren Auseinandersetzungen mit dem Erzbischof seit dem 13. Jahrhundert herzoglich bayerischen Stadt gesehen wird. Im Norden ergibt sich eine Gabelung des Straßenzuges, zwischen dessen beiden Zweigen inselartig die schon 1144 erwähnte kleine Johanneskirche liegt. Die romanische Apsis dieser späteren Spitalkirche und die westlich davon noch aufragende mittelalterliche Stadtmauer dokumentieren die ältesten historische Strukturen in diesem ehemals vom Salzburger Tor abgeschlossenen Bereich.

Mit dem 1981 vollzogenen Abbruch des im Jahr 1414 gestifteten Spitalgebäudes wurde der jahrhundertelange bauliche und funktionelle Zusammenhang von Spital und Kirche beseitigt; seitdem stellt die vor der Kirche entstandenen Freifläche eine Störung im Ensemble dar. Ebenso störend wirkt sich ein Neubau gegenüber der Spitalkirche aus, der 2016 seitens der Stadt Bad Reichenhall als Untere Denkmalschutzbehörde genehmigt wurde und das Haus mit alter Fassade an der Poststraße 56 ersetzt.

Das Straßenbild wird im Übrigen von Baukörpern bestimmt, die nach dem großen Stadtbrand von 1834 neu erbaut oder erneuert worden sind. Es handelt sich um drei- bis viergeschossige Wohn- und Geschäftshäuser, Amtsbauten und Gasthäuser, deren flache Dächer im Straßenbild noch wirksam werden. Die gegliederten Fassaden zeigen Formen des Klassizismus und der Neurenaissance.

Kurviertel

Aktennummer E-1-72-114-2

Das Ensemble umfasst mit der Mackstraße sowie dem Abschnitt der Salzburger Straße zwischen den Querachsen von Rinck- und Mozartstraße jenen Bereich des Kurviertels, in dessen Bebauung mit Kurpensionen und Badehotels, aber auch mit reich gestalteten Pensionsvillen der Gründerzeit und der Jahrhundertwende sich die Blüte Reichenhalls als königlich bayerisches Staatsbad noch in größerem Zusammenhang dokumentiert. Die in offener Bauweise errichteten, von Hausgärten umgebenen Bauten sind durch Risalite, Erker und Veranden stark plastisch gegliedert, an den Straßenkreuzungen durch turmartige Eckausbildungen und -erker auch städtebaulich akzentuiert. In stilistischer Hinsicht dominieren Neurenaissance- und Neubarockformen, aber auch Jugendstildetails lassen sich beobachten.

In ihrer Konzeption und Bebauung verkörpert die Mackstraße einen besonders charakteristischen Straßenzug der Zeit um 1900. Unmittelbar nördlich an den Kurpark anschließend, trägt die Straße mit ihrer Baumbepflanzung den Charakter einer Promenade. Die Gebäude, hauptsächlich Kurpensionen und Badehotels, sind in offener Bauweise, leicht zurückgesetzt in die Hausgärten, angeordnet. Die Baukörper sind zumeist voluminöser als im Bereich der Salzburger Straße, aber gleichfalls individuell in historisierenden Formen gestaltet. Im Norden bildet das 1993 in enger Anlehnung an den ursprünglichen Bauplan von 1865/66 neu errichtete Gebäude Mozartstraße 3 den Blickabschluss.

Der früher entstandene Neubau Rinckstraße 8 nimmt dagegen auf die vornehme historische Konzeption des Viertels keine Rücksicht und stört im Ensemble.

Im südlichen, nahe dem ältesten Badehotel Axelmannstein gelegenen Teil der Salzburger Straße, der alten Verbindung zwischen Reichenhall und dem Kloster St. Zeno, ist der schlichte Typ der Kurpensionen des ausgehenden 19. Jahrhunderts nur noch in einem Beispiel vertreten. In nördlicher Richtung schließen sich die reicher gestalteten Pensionsvillen der Gründerzeit und der Jahrhundertwende an.

Rathausplatz

Aktennummer E-1-72-114-5

Der in der Mitte der Stadt gelegene Platz entstand wohl im 12. oder 13. Jahrhundert als Marktplatz. Er legt sich als Rechteck an das Ensemble Poststraße an und wurde bis 1834 von dem Bau des alten Rathauses aus dem 15. Jahrhundert beherrscht, das seine Mitte besetzte.

Nach dem Stadtbrand von 1834 und der Beseitigung des zerstörten Gebäudes erfuhr der Platz eine Neugestaltung. Das alte, in gotisierenden Formen gehaltene Rathaus wurde 1851 durch Hans Lukas, einem Schüler Friedrich von Gärtners,[1] vollendet. Das Verwaltungsgebäude, das auch neues Rathaus genannt wird, ersetzte das Arnschinkhaus, das in den 1920er Jahren völlig ausbrannte. Das alte Rathaus im Westen und das neue Rathaus im Süden, ein bemerkenswerter Beitrag der 1930er Jahre im Stil der Inn-Salzach-Bauweise, rahmen den Platz ein. An der Nordseite begrenzen bürgerliche Bauten mit Walmdächern und gegliederten Fassaden der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der Südwestecke der mächtige Bau des Bürgerbräus den Platz, der sich nach Osten weit gegen die Salinenbauten des 19. Jahrhunderts öffnet.

In die Mitte des Rathausplatzes wurde 1904 der Wittelsbacherbrunnen gesetzt, der die Wirkung des Platzbildes steigert.

Baudenkmäler nach Gemeindeteilen

Bad Reichenhall

| Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Adolf-Schmid-Straße 3 (Standort) |

Hotel-Pension Erika | Reich gegliederter dreigeschossiger Neurenaissancebau mit Loggien und flachem Walmdach, 1896–1898 von Johann Pittoni | D-1-72-114-242 |  weitere Bilder |

| Alte Saline 1 bis 14 (Standort) |

Alte Saline | Um drei Höfe geordnete monumentale Anlage aus vier Sudhäusern, Nebengebäuden und dominierendem Hauptbrunnenhaus im mittleren, nach Westen geöffneten Hof, Rohziegelmauerwerk mit Nagelfluhgliederungen, gotisierende und romanisierende Formen, erbaut 1841 bis 51 nach Plan von Daniel Ohlmüller; in der Maschinenhalle originale technische Einrichtung erhalten

Brunnhauskapelle, überhöht im Hauptbrunnenbau, gleichzeitig, Ausstattung unter anderem von Joseph Schwarzmann; mit Ausstattung Brunnenanlagen in den Höfen, Mitte 19. Jahrhundert von Michael Johann Rudholzner Einfriedung der Anlage durch eiserne Zäune, Mitte 19. Jahrhundert Hauptbrunnenschacht, 1507/09 von Erasmus Grasser angelegt, mit Inschrifttafel, Grabenbachstollen 1532, weitere Stollen und Schächte, ausgemauert, meist 18./19. Jahrhundert, im Karl-Theodor-Stollen marmornes Reliefbild des Kurfürsten von Roman Anton Boos, 1791 |

D-1-72-114-127 |  weitere Bilder |

| Anton-Winkler-Straße 3; Heilingbrunnerstraße 2a; Heilingbrunnerstraße 2b;

Heilingbrunnerstraße 2c; Heilingbrunnerstraße 2d; Ludwigstraße 10; Ludwigstraße

12a; Ludwigstraße 20; Nähe Forstamtstraße; Nähe Gmainer Straße; Nähe

Nikolaiweg; Nähe Peter-und-Paul-Gasse; Nähe Poststraße; Nähe Sebastianigasse;

Nähe Tiroler Straße |

Stadtmauer | Ummauerung der Stadt im 13. Jahrhundert, vollendet 1275, die Ummauerung von Schloss Gruttenstein, 13. Jahrhundert, ehemals mit der Stadtbefestigung verbunden (vgl. Schloßweg)

Von ehemals 9 Toren und Pforten keine, von ehemals 14 Befestigungstürmen der Peter-und-Paul-Turm und der Pulverturm erhalten – siehe Peter-und-Paul-Gasse 2a und Pfannhauserweg Turmreste bei Poststraße 7/9 – siehe dort Restliche Stadtmauerzüge Angerl 1–4, Anton-Winkler-Straße 1, 3, 5, Florianiplatz 20, 21, 22, 24, Forstamtstraße, Getreidegasse 5, Kirchgasse, Nikolaiweg, Poststraße 3, 5, 7, 9, Schloßweg, Sebastianigasse 2, 4, 6, Tiroler Straße 13, 15, 17, 19 erhalten – siehe jeweils dort Lage der Ummauerung: Anton-Winkler-Straße 3; Heilingbrunnerstraße 2a; Heilingbrunnerstraße 2b; Heilingbrunnerstraße 2c; Heilingbrunnerstraße 2d; Ludwigstraße 10; Ludwigstraße 12a; Ludwigstraße 20; Nähe Forstamtstraße; Nähe Gmainer Straße; Nähe Nikolaiweg; Nähe Peter-und-Paul-Gasse; Nähe Poststraße; Nähe Sebastianigasse; Nähe Tiroler Straße |

D-1-72-114-228 |  weitere Bilder |

| Anton-Winkler-Straße 5 (Standort) |

Gartenpavillon | Zugehöriger gusseiserner Gartenpavillon, Ende 19. Jahrhundert | D-1-72-114-42 |  |

| Auf dem Predigtstuhl; Südtiroler Platz 1; Südtiroler Platz 2 (Standort) |

Predigtstuhlbahn mit Berghotel | 1927/28 nach dem System Bleichert-Zuegg erbaute Seilschwebebahn mit zwei zwölfeckigen „Pavillon“-Gondeln für Pendelbetrieb, zwei Tragseilen und je einem Zug- und Gegenseil, über drei Betonstützen steil geführte Seilstrecke von ca. 2400 m mit maximaler Spannweite von fast 1000 m

Bauliche Anlagen in modern-sachlichen Formen nach Entwurf von Wilhelm Kahrs: Talstation, gegen den Berg gerichteter Pultdachbau mit betoniertem Drahtseilschacht und Spanngewichtsraum; Bergstation, größtenteils aus Eisenbeton, mit maschineller Ausstattung und Steuerungseinrichtungen; Angeschlossen dreigeschossiger Hotelbau, auf abgewinkeltem Grundriss mit Speisesaal, Tagesgaststätte und auf Betonpfeilern vorgelagerter Aussichtsterrasse, 1935 erweitert Zugehörig Dienstwohngebäude bei der Talstation, zweigeschossiger Putzbau mit Krüppelwalmdach, und segmentbogig angelegter Garagentrakt |

D-1-72-114-251 |  weitere Bilder |

| Bahnhofstraße 25 (Standort) |

Kronen-Apotheke | Verkaufsraum (Offizin) der ehemaligen Kronen-Apotheke, im erdgeschossigen Anbau der ehemaligen Villa Traunfeld, errichtet 1902, mit hierzu angefertigter Ladeneinrichtung in reichen historisierenden Formen und darauf bezogener Raumgestaltung; mit Ausstattung | D-1-72-114-308 |  weitere Bilder |

| Bahnhofstraße 35 (Standort) |

Postamt | In zwei Trakte unterteilter Blankziegelbau mit Lisenengliederung in Haustein und Rundbogenfenstern, Eingangsportikus und Walmdach, um 1880 | D-1-72-114-232 |  |

| Nähe Bahnhofstraße (Standort) |

Bismarckbrunnen | Brunnen mit Büste Otto von Bismarcks, von Theodor Haf, 1896 | D-1-72-114-230 |  |

| Bahnhofplatz (Standort) |

Zentaurenbrunnen | Mit Zentaur, nach Entwurf von German Bestelmeyer, 1910.

Gestiftet von Alfred Nathan. |

D-1-72-114-229 |  |

| Dreifaltigkeitsgasse 1, 2 (Standort) |

Wohnhaus | Zweigeschossiger biedermeierlicher Walmdachbau, im Kern mittelalterlich, Teilung des Anwesens und Erneuerung Dachtragwerk nach Stadtbrand von 1834. | D-1-72-114-341 |  |

| Dreifaltigkeitsgasse 3 (Standort) |

Wohnhaus | Zweigeschossiger Massivbau mit einseitig abgewalmtem Satteldach, Stuckmedaillon mit Marienkrönung, 18. Jahrhundert | D-1-72-114-237 |  |

| Dreifaltigkeitsgasse 4 a und 4 c (Standort) |

Wohnhaus | Zweigeschossiger Bau mit Flachsatteldach und Torbogen, im Kern 17. Jahrhundert | D-1-72-114-236 |  |

| Dreifaltigkeitsgasse 8 (Standort) |

Wohnhaus | Zweigeschossig mit vorkragendem Flachsatteldach, 17./18. Jahrhundert | D-1-72-114-2 |  |

| Dreifaltigkeitsgasse 9 (Standort) |

Wohnhaus | Zweigeschossig mit vorkragendem Flachsatteldach, 18. Jahrhundert | D-1-72-114-3 |  |

| Fallbacherstraße 1 (Standort) |

Ehemalige Salinenwerkstätte | Stattlicher zweigeschossiger Putzbau mit Rundbogenfenstern und flachem Walmdach, 1837 | D-1-72-114-4 |  |

| Florianiplatz (Standort) |

Florianibrunnen | Brunnen, Gusseisenschale mit Figur des heiligen Florian, um 1870/90 | D-1-72-114-22 |  weitere Bilder |

| Florianiplatz 2 (Standort) |

Wohnhaus | Dreigeschossiger Eckbau mit Flachsatteldach, mehrfach gebrochene Fluchten, wohl 16./17. Jahrhundert | D-1-72-114-8 |  weitere Bilder |

| Florianiplatz 3; Florianiplatz 5 (Standort) |

Sichlerhaus | Wohnhaus, mit Flachsatteldach, in Firstlinie geteilt, bezeichnet mit dem Jahr 1672; Nr. 3 mit außerordentlicher Mauerstärke, im Kern mittelalterlich | D-1-72-114-9 |  weitere Bilder |

| Florianiplatz 8 (Standort) |

Wohnhaus | Traufseitig, mit Flachsatteldach, im Kern wohl spätmittelalterlich, Fassade um Mitte 19. Jahrhundert | D-1-72-114-11 |  weitere Bilder |

| Florianiplatz 10 (Standort) |

Wohnhaus | Dreigeschossig, mit Flachsatteldach, 17./18. Jahrhundert, Fassade um 1860/80 | D-1-72-114-13 |  weitere Bilder |

| Florianiplatz 15 (Standort) |

Wohnhaus | Flachsatteldach, Anfang 19. Jahrhundert | D-1-72-114-15 |  weitere Bilder |

| Florianiplatz 16 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus, ehemaliges Doppelhaus | Dreigeschossig, mit Flachsatteldach, 17./18. Jahrhundert, Fassade mit kunstvoller Eingangstür und Ladenprospekt um 1860/80 | D-1-72-114-16 |  weitere Bilder |

| Florianiplatz 18 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus, ehemaliges Dreifamilienhaus | Mit Flachsatteldach, 17./18. Jahrhundert, erneuert um Mitte 19. Jahrhundert, Fassadenbemalung von Lothar Korvin von 1935, biedermeierliche Eingangstüren | D-1-72-114-18 |  weitere Bilder |

| Florianiplatz 19 (Standort) |

Stuck-Tondo | Marienkrönung, wohl 18. Jahrhundert; im Giebel | D-1-72-114-19 |  weitere Bilder |

| Friedrich-Ebert-Allee 6 (Standort) |

Kurpension Carola | Zweigeschossiger mehrgliedriger Bau mit Neurenaissance-Putzgliederung, Flachsatteldach, Belvedere-Türmchen und eisernen Balkons, 1895 | D-1-72-114-24 |  |

| Friedrich-Ebert-Allee 12 (Standort) |

Ehemalige Kurpension | Dreigeschossiger Bau mit Mezzanin und Neurenaissance-Putzgliederung, Mittelrisalit mit Helmabschluss, Eisenbalkons, Ende 19. Jahrhundert | D-1-72-114-25 |  |

| Frühlingstraße 8 (Standort) |

Villa Rein, Kurpension | Mit Schweifgiebel-Risalit, Eckerkertürmchen, Mansarddach und Balkons im Jugendstil, bezeichnet mit dem Jahr 1898 | D-1-72-114-26 |  |

| Fürschlachtweg 1 (Standort) |

Wohnhaus, sogenanntes Geisterhäusl | Freistehender kleiner, verputzter Walmdachbau mit Lisenengliederung, Anbauten verschindelt, bezeichnet mit dem Jahr 1791 | D-1-72-114-27 |  |

| Getreidegasse 4 (Standort) |

Ehemaliger Getreidespeicher | Zweiflügelige Anlage mit zwei Geschossen und flachem Walmdach, ältester Teil des Baus bezeichnet mit dem Jahr 1539, seit 1967 Sitz des Heimatmuseums | D-1-72-114-28 |  weitere Bilder |

| Glück im Winkel 1 bis 20 (Standort) |

Siedlungsanlage Glück im Winkel | Kleine Siedlungsanlage der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Bad Reichenhall, erbaut 1919–1925 durch Karl Burkhart; westlich Reihe von erdgeschossigen Wohnhäusern mit Zwerchgiebeln sowie vorgelagerten kleinen Hausgärten und Holzschuppen

Nördlich größeres Wohnhaus als Abschluss im alpenländischen Heimatstil Östlich drei aufgelockerte Gruppen von erdgeschossigen Wohnhäusern, ähnlich denen der Westseite |

D-1-72-114-30 |  weitere Bilder |

| Goethestraße 19 (Standort) |

Kurpension Villa Innocentia | Malerischer Eckbau, zweieinhalbgeschossig, mit Flachsatteldächern, Eckerkerturm, Neurenaissancegliederungen, Loggien, Veranden, eisernen Balkons, von Jakob Dürk, 1900

Gartenhaus, zweigeschossiger Flachsatteldachbau mit Laubsägearbeiten im Giebelfeld, gleichzeitig, mit Anbau der Loggien, erstes Viertel 20. Jahrhundert Gartenanlage mit eisernem Einfriedungszaun |

D-1-72-114-31 |  |

| Gruttensteingasse 1 (Standort) |

Wohnhaus | Giebelständiger zweigeschossiger Flachsatteldachbau mit Kniestock. Bezeichnet mit dem Jahr 1526, im Kern älter. | D-1-72-114-301 |  |

| Gruttensteingasse 2 (Standort) |

Wohnhaus | Putzbau mit Schopfwalmdach, bezeichnet mit dem Jahr 1846, im Kern wohl älter | D-1-72-114-32 |  |

| Gruttensteingasse 4 (Standort) |

Wohnhaus | Putzbau mit Satteldach, mit Nr. 2 zusammenhängend, um Mitte 19. Jahrhundert, im Kern wohl älter | D-1-72-114-33 |  |

| Gruttensteingasse 5 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus | Flachsatteldach, im Erdgeschoss Gewölbe und Holzbalkendecke, 16./17. Jahrhundert. | D-1-72-114-34 |  |

| Gruttensteingasse 6 (Standort) |

Wohnhaus | Dreigeschossiger Flachsatteldachbau, Kelleranlage und aufgehendes Mauerwerk mittelalterlich, mit gewölbtem Flur, Aufstockung und Umbau, 19. Jahrhundert, Holzlege mit Pultdach, 1881 | D-1-72-114-302 |  weitere Bilder |

| Hallgrafenstraße 2 (Standort) |

Ehemaliger Schlachthofturm | Mehrgeschossiger Turm des ehemaligen Schlachthofes in barockisierendem Jugendstil, 1906 | D-1-72-114-323 |  weitere Bilder |

| Heilingbrunnerstraße 3; Heilingbrunnerstraße 5 (Standort) |

Heilingbrunnerschule, Schulgebäude | Dreigeschossiger Gruppenbau, modern-historisierend, mit Walmdächern, Erkertürmen, Dachreiter, rückwärts angeschlossener Turnhalle, 1907/08 von Johann Miller | D-1-72-114-36 |  weitere Bilder |

| Hubertusstraße 1 (Standort) |

Institut der Englischen Fräulein | Zweigeschossiger Neurenaissancebau mit Zwerchhaus und vorstehenden Flachsatteldächern, von J. A. Müller, 1895; heute Kindergarten

Salettl, erdgeschossiger Satteldachbau mit offenen Holzarkarden und reichen Holzsägearbeiten, spätes 19. Jahrhundert |

D-1-72-114-38 |  |

| Hubertusstraße (Standort) |

Garten des Stifts | Ehemaliger Klostergarten, 18. Jahrhundert, heute Außenbereich des Kindergartens;

Gartenpavillon, zweigeschossiger oktogonaler Bau mit Welscher Haube und Putzgliederung, 17./18. Jahrhundert; Mit alter Einfriedungsmauer und Torpilastern des 18. Jahrhunderts |

D-1-72-114-46 |  weitere Bilder |

| Im Angerl 1 (Standort) |

Wohnhaus | Dreigeschossiger Putzbau mit Flachsatteldach, im Kern 17./18. Jahrhundert, Teil der Stadtmauer, 13. Jahrhundert | D-1-72-114-241 |  |

| Klosterstraße 1 (Standort) |

Ehemaliger Propsteistock des Augustiner-Chorherrenstifts St. Zeno, seit 1852 Institut der Englischen Fräulein | Östlicher Trakt, zweigeschossiger Bau mit Schopfwalmdach, erbaut 1737, erneuert nach Brand 1789

Östlich angebaut eingeschossige Turnhalle mit Flachdach und Neurenaissancegliederungen, um 1900 Westlicher Trakt, zweigeschossiger Bau mit Schopfwalmdach, Verbindungstrakt zu Klosterstraße 1 und große Hofdurchfahrt, erbaut 1737, erneuert nach Brand 1789 |

D-1-72-114-44 |  weitere Bilder |

| Klosterstraße 3 (Standort) |

Stiftsgebäude des ehemaligen Chorherrenstifts, seit 1852 Institut der Englischen Fräulein | Viergeschossige Trakte um zwei Innenhöfe, mit Walmdächern, 1789, mit älterem Kern, im Erdgeschoss des nordöstlichen Hofs der romanische Kreuzgang; mit Ausstattung | D-1-72-114-45 |  weitere Bilder |

| Klosterstraße 6 (Standort) |

Wohnhaus, ehemaliges Forstamtsgebäude und Dienstwohnhaus, ehemaliges Kloster- und Hofrichterhaus | Zweigeschossiger massiver Satteldachbau mit Kniestock, Quergiebel und Balkon, im Kern wohl 17. Jahrhundert, Umbau Ende 19. Jahrhundert | D-1-72-114-319 |  |

| Kurfürstenstraße 16 (Standort) |

Villa Elvira | Zweigeschossiger Satteldachbau mit hohem Kniestock und gusseisernen Balkonen an den Giebelseiten, nach Plänen von Franz Gollinger 1882 errichtet; Nutzung als Fremdenpension im frühen 20. Jahrhundert | D-1-72-114-313 |  weitere Bilder |

| Kurstraße 6 (Standort) |

Staatliches Kurhaus | Mehrgliedrige neubarocke Anlage, Eingangshalle mit Schweifgiebel, flankiert von Türmen, Mansarddächer und repräsentative Freitreppenanlage, von Max Littmann, 1900; mit Bahnhofstraße 14 | D-1-72-114-49 |  weitere Bilder |

| Kurstraße 6; Salzburger Straße 7 1/2 (Standort) |

Kurgarten | Königlicher Kurgarten, nach Plänen von Carl von Effner, 1868–1878;

Freiluftinhalatorium, sog. Gradierhaus, schlossartiger, langgestreckter Bau mit Mittel- und Seitenpavillons, zentrale Reisigwand mit offenen, beidseitig umlaufenden Wandelgängen, reich gestalteter Holzständerbau mit erdgeschossiger Betonrahmenkonstruktion, nach Plänen von Eugen Drollinger, in historisierender Formensprache, 1909-10, rekonstruiert 1982; Trink- und Wandelhalle, langgestreckter Bau mit zentraler Rotunde und kürzerem, L-förmig abgewinkeltem Flügel, in neubarocker Formensprache, nach Plänen von Eugen Drollinger, 1912, Trinkbrunnen, von Franz Bürgerling, 1927. |

D-1-72-114-50 |  weitere Bilder |

| Kurstraße 15 (Standort) |

Evangelisch-lutherische Kirche | Neugotisch, mit Spitzturm, von Ludwig Hoffstadt, 1877–1881; mit Ausstattung | D-1-72-114-47 |  weitere Bilder |

| Leitererweg 2; Nähe Luitpoldbrücke; Triftmeisterweg 8a; Triftmeisterweg 10a; Holzfeldweg (Standort) |

Ehemalige Triftanlagen | Bestandteile der Saalachtrift mit ehem. Triftwehr, weitverzweigten Resten von Triftkanälen, Holzgärten und Uferbefestigungen, auf das Mittelalter zurückgehende ehem. hölzerne Anlagen, im 18. und 19. Jh. erneuert, ausgebaut und mit großen Quadern aus Untersberger Marmor befestigt;

Triftwehr, teils ausgemauertes und in mehreren Stufen reguliertes Wehr in der Saalach mit Zuleitung in den Triftkanal, teils mit Ufermauern aus Untersberger Marmor; mit ehem. Schleusen und Auslässen in die Holzgärten, 18./19. Jh.; lange Ufermauern aus Marmorquadern, bez. 1774, mit zwei ehemaligen Schleusen am ehemaligen Triftbach |

D-1-72-114-6 |  weitere Bilder |

| Liebigstraße 3 (Standort) |

Etagenvilla | Eckbau, dreigeschossiger Walmdachbau mit Mezzanin und nordöstlichem Risalit, gusseiserne Balkone an der Westseite, im Stil der Neorenaissance, um 1900 nach Plänen des Baumeisters Hackbichler | D-1-72-114-261 |  |

| Liebigstraße 5 (Standort) |

Wohnhaus | Eckbau, mit zwei neubarocken Schweifgiebeln und Schweifgiebelrisalit, rückwärts Turm mit Laterne, 1896 von Georg Lindner, München, erbaut | D-1-72-114-51 |  |

| Loferer Straße 33 (Standort) |

Trafostation | Erdgeschossiger Putzbau mit Mansarddach und Dachhäuschen in neubarocken Formen, 1913 | D-1-72-114-52 |  |

| Ludwigstraße 9 (Standort) |

Kur-Apotheke | Dreigeschossiger stattlicher Eckbau mit Walmdach, spätklassizistische Fassadengliederung, nach 1835 erbaut

Mit erdgeschossigem Ladenanbau |

D-1-72-114-54 |  weitere Bilder |

| Ludwigstraße 10 (Standort) |

Café Reber, Wohn- und Geschäftshaus | Dreigeschossiger Walmdachbau, mit Neurenaissance-Putzgliederungen, 1861/62 | D-1-72-114-55 |  weitere Bilder |

| Ludwigstraße 12 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus | Zweigeschossig mit Mezzanin, spätklassizistische Fassade mit reicher Gliederung, 1868 | D-1-72-114-56 |  |

| Ludwigstraße 22 (Standort) |

Ehemaliges Zolleinnehmer-, Wacht- und Rathaus (bis 1851), dann erste Zeitungsdruckerei Bad Reichenhalls | Kubischer Eckbau im Stil der Maximilianszeit, heutige Fassade 1856/57 | D-1-72-114-57 |  |

| Ludwigstraße 28 (Standort) |

Kurpension und Geschäftshaus | Dreigeschossig, stuckierte Fassade, hölzerne vorkragende Hochlaube, Gusseisenbalkons und schmiedeeiserne Balkons im Jugendstil, 1863 und 1902 | D-1-72-114-58 |  |

| Luitpoldbrücke; Saalach (Standort) |

Luitpoldbrücke | Vierbogig, verschiedenfarbiges Steinmaterial, an den Brückenköpfen Kandelaberlampen, 1889/90 | D-1-72-114-40 |  weitere Bilder |

| Luitpoldstraße 12 (Standort) |

Villa | Palaisartiger Neubarockbau mit Mansarddach, Giebelrisaliten, Loggien, Balkons, 1900

Mit Garteneinfriedung, Eisenzaun im Jugendstil |

D-1-72-114-59 |  |

| Luitpoldstraße 15 (Standort) |

Villa Meta | Mit Mansarddach, Eckerker und Balkons, Neurenaissancegliederung, von A. Strammer und R. Mall, 1895 | D-1-72-114-60 |  |

| Luitpoldstraße 17 1/2 (Standort) |

Kurpension St. Peter | Großer Eckbau mit Eckerkerturm und Giebelrisaliten mit Schopfwalmdächern, Zierfachwerk, Neurenaissance- und Heimatstilformen, von A. Strammer, 1898

Eiserner Gartenzaun |

D-1-72-114-61 |  |

| Luitpoldstraße 27 (Standort) |

Kurpension | Mit drei Giebelrisaliten, Eckerkerturm, Flachsatteldächern mit Vorstand, Neurenaissance-Putzgliederung, von Jakob Dürk 1898; nahezu identisch mit Luitpoldstraße 29 und Goethestraße 19 | D-1-72-114-63 |  |

| Luitpoldstraße 29 (Standort) |

Kurpension | Mit drei Giebelrisaliten, Eckerkerturm, Flachsatteldächern mit Vorstand, Neurenaissance-Putzgliederung, von Jakob Dürk, 1899; siehe auch Luitpoldstraße 27 und Goethestraße 19 | D-1-72-114-64 |  |

| Mackstraße 4 (Standort) |

Villa Palmina | Mit Erkerturm, Zwerchgiebel, Neurenaissance-Putzgliederung und eisernen Balkons, um 1900 | D-1-72-114-66 |  |

| Mackstraße 7 (Standort) |

Kurpension | Große viergeschossige Anlage mit Mezzaningeschoss, darüber kräftiges Traufgesims und Dachbalustraden, Putzgliederungen, in Neubarock und Jugendstil, mehrgeschossige Balkons, von Jakob Dürk, 1905 | D-1-72-114-68 |  |

| Maximilianstraße 2 (Standort) |

Gartenwohnhaus | Zweigeschossiger Walmdachbau mit polygonalem Mittelerker auf Säulenstellung, 1910/11 von Dominikus Böhm

Vorgelagerter Garten, axial angelegt mit vertieftem Parterre und Brunnen |

D-1-72-114-246 |  |

| Maximilianstraße 8 (Standort) |

Kurpension Laxenburg | Eckbau, asymmetrisch mit Giebelrisaliten, Erkerturm, Loggien mit eisernen Balkons, um 1900

Eiserner Gartenzaun |

D-1-72-114-69 |  |

| Maximilianstraße 9 (Standort) |

Ehemalige Kurpension Villa Charlott | Malerisch gruppierter Bau in Ecklage, zweigeschossig über hohem Sockel, mit polygonalem Erkerturm, Quergiebelrisaliten mit vorkragenden Schopfwalmdächern, barockisierender Putzgliederung und reich verzierten hölzernen Balkonbrüstungen, von Curt Kleditsch, 1904 | D-1-72-114-234 |  weitere Bilder |

| Maximilianstraße 10 (Standort) |

Villa | Villa, repräsentativer und malerisch gruppierter Bau in Ecklage, dreigeschossig mit Walm- und Satteldächern über hohem Sockel mit polygonalem Eckerkerturm, Risaliten, Belvedereturm und Putzgliederung, in historisierender Formensprache, nach Plänen von Baumeister C. Hochbichler, 1899, Umbau zum Erholungsheim der Diakonissenstation von Neuendettelsau, nach Plänen von Baumeister Franz Schubert, 1912;

schmiedeeiserne Einfriedung, gleichzeitig. |

D-1-72-114-328 |  weitere Bilder |

| Mozartstraße 5 (Standort) |

Villa | Neubarocker Mansarddachbau mit Sprenggiebelrisalit und seitlichem Erkerturm, von Josef Adlmannseder, München, bezeichnet mit dem Jahr 1903

Nebengebäude, Traufseitbau mit seitlichen Giebelrisaliten, originellem unverputztem Schlackenmauerwerk, Zierfachwerk im Obergeschoss und hölzerner Galerie, gleichzeitig |

D-1-72-114-71 |  |

| Mozartstraße 10 (Standort) |

Kurpension | Eckbau mit Mansarddach, Volutengiebelrisaliten, Eckerkerturm mit Zwiebelhelm und barockisierendem Putzdekor, um 1900 | D-1-72-114-72 |  weitere Bilder |

| Nikolaiweg 3 (Standort) |

Katholische Stadtpfarrkirche St. Nikolaus | Dreischiffige romanische Basilika mit Stützenwechsel, nach 1188 erbaut, Emporeneinbau 1515–1522, neuromanische Erneuerung unter Erweiterung des Langhauses nach Westen und Errichtung der Turmfassade 1861–1864; mit Ausstattung | D-1-72-114-238 |  weitere Bilder |

| Oberer Lindenplatz 1 (Standort) |

Wohnhaus | Eckbau mit Flachsatteldach und Putzgliederungen, Anfang 19. Jahrhundert | D-1-72-114-74 |  |

| Oberer Lindenplatz 2 (Standort) |

Wohnhaus | Mit Flachsatteldach, im Kern 17./18. Jahrhundert | D-1-72-114-75 |  |

| Oberer Lindenplatz 3 (Standort) |

Wohnhaus | Mit Satteldach und Putzgliederungen, 1866, im Kern älter | D-1-72-114-76 |  |

| Ottilienstraße 1 (Standort) |

Villa, ehemaliges Sommerhaus | Zweigeschossiger Walmdachbau mit Souterrain und Mezzanin, Putzgliederung und Eckloggien, historisierend, 1905/06 erbaut

Nebengebäude mit Pultdach, straßenseitige Einfriedung |

D-1-72-114-247 |  |

| Paepkestraße 4 (Standort) |

Villa Agnes | Erdgeschossiger neubarocker Mansarddachbau mit Zwerchgiebel und Erkervorbau, von Jakob Dürk, 1922; bildet mit Nr. 6, 8, 10 eine Anlage, zu der auch die Kuranstalten Paepkestraße 12 und Traunfeldstraße 11 gehören | D-1-72-114-78 |  |

| Paepkestraße 6 (Standort) |

Villa | Erdgeschossiger neubarocker Mansardwalmdachbau mit Zwerchgiebel, von Jakob Dürk, 1923; bildet mit Nr. 4, 8, 10 eine Anlage, zu der auch die Kuranstalten Paepkestraße 12 und Traunfeldstraße 11 gehören | D-1-72-114-79 |  |

| Paepkestraße 8 (Standort) |

Villa | Erdgeschossiger neubarocker Mansardwalmdachbau mit Zwerchgiebel und Loggien, von Jakob Dürk, 1922; bildet mit Nr. 4, 6, 10 eine Anlage, zu der auch die Kuranstalten Paepkestraße 12 und Traunfeldstraße 11 gehören | D-1-72-114-80 |  |

| Paepkestraße 10 (Standort) |

Villa | Erdgeschossiger neubarocker Mansardwalmdachbau mit Zwerchgiebel und Erkervorbau, von Jakob Dürk, 1924

Rückgebäude, erdgeschossiger Mansardwalmdachbau mit Zwerchhaus und Blendbogen, bildet mit Traunfelstraße 11 eine Einheit, wohl erstes Viertel 19. Jahrhundert; bildet mit Nr. 4, 6, 8 eine Anlage, zu der auch die Kuranstalten Paepkestraße 12 und Traunfeldstraße 11 gehören |

D-1-72-114-81 |  |

| Paepkestraße 12 (Standort) |

Kuranstalt Excelsior | Mansardwalmdachbau mit Giebelrisalit und Loggien, neubarock, von Jakob Dürk, 1925; nahezu identisch mit Traunfeldstraße 11 – siehe auch Paepkestraße 4, 6, 8, 10 | D-1-72-114-82 |  |

| Peter-und-Paul-Gasse 2 a (Standort) |

Peter-und-Paul-Turm | Wehrturm der Stadtbefestigung, Quadermauerwerk, wohl 13. Jahrhundert; als Wohnung ausgebaut | D-1-72-114-21 |  weitere Bilder |

| Pfannhauserweg 2 (Standort) |

Feuerwachtturm | Oberteil verschindelt, 19. Jahrhundert; mehrfach erneuert und als Wohnhaus ausgebaut | D-1-72-114-142 |  weitere Bilder |

| Pfannhauserweg 3 (Standort) |

Schloss Gruttenstein | 1219 erbaut, Erneuerungen nach Zerstörungen von 1266, 1585, 1644; unregelmäßig um einen Hof geordnete Wohn- und Wirtschaftsbauten mit Schopfwalm- und Satteldächern, meist 16./17. Jahrhundert, Torbau und Wehrmauer, spätmittelalterlich | D-1-72-114-143 |  weitere Bilder |

| Pfannhauserweg (Standort) |

Pulverturm | Errichtet um 1275, ehemaliger Wachtturm der Stadtbefestigung mit Resten der Stadtmauer und des Verteidigungsgrabens | D-1-72-114-144 |  weitere Bilder |

| Poststraße 11 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus | Dreigeschossiger Walmdachbau mit Erker, nach 1834, Fassadenbemalung von Lothar Korvin um 1925 | D-1-72-114-85 |  weitere Bilder |

| Poststraße 13 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus | Dreigeschossiger langgestreckter Trakt mit Rundbogenfenstern, im Stil Friedrich von Gärtners, nach 1834 | D-1-72-114-87 |  weitere Bilder |

| Poststraße 15 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus | Dreigeschossig, im Kern 15.–17. Jahrhundert; Keller, Erdgeschoss, Obergeschosse und Treppenläufe gewölbt; sog. Kernstockhaus | D-1-72-114-89 |  |

| Poststraße 16 (Standort) |

Ehemaliges Bäckerhaus, jetzt Wohn- und Geschäftshaus | Dreigeschossig mit Tonnengewölbe und Vorschussmauer, im Kern 15. Jahrhundert, klassizistische Fassade des 19. Jahrhunderts | D-1-72-114-90 |  weitere Bilder |

| Poststraße 17 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus | Dreieinhalbgeschossiger Eckbau, spätklassizistisch, nach 1834 (lange Zeit F. A. Wassermann's Nachf.); sog. Birnböcksches Eckhaus | D-1-72-114-91 |  |

| Poststraße 18; Aegidigäßchen (Standort) |

Katholische Kirche St. Ägidien | Einschiffige Anlage, 1159, ausgebaut im 15. Jahrhundert, im Untergeschoss mehrere gewölbte Räume, nach Stadtbrand von 1834 wieder aufgebaut, Turm neu erbaut 1979/80; mit Ausstattung

Zugehörig zwei Übergänge mit Schwibbögen mit Galerie über das Ägidigäßchen |

D-1-72-114-92 |  weitere Bilder |

| Poststraße 19 (Standort) |

Ehemaliges altes Amtshaus der Salinenverwaltung, ehemaliges Amtsgericht, jetzt Polizeiinspektion | Dreigeschossiger Walmdachbau in zwei Flügeln, Wiederaufbau mit klassizistischer Fassade nach 1834 | D-1-72-114-93 |  |

| Poststraße 25 (Standort) |

Ehemaliges Finanzamt | Dreigeschossig mit rustiziertem Erdgeschoss und Eckrustika, im Rundbogenstil Friedrich von Gärtners, nach 1834 | D-1-72-114-97 |  |

| Poststraße 37 (Standort) |

Katholische Spitalkirche St. Johannes | Einschiffiger romanischer Bau, vor 1144, spätgotischer Ausbau 1481, Inneres barockisiert zweites Viertel 18. Jahrhundert, Erneuerung nach Stadtbrand von 1834; mit Ausstattung | D-1-72-114-99 |  weitere Bilder |

| Poststraße 38 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus | Dreigeschossig mit Vorschussmauer, im Kern spätmittelalterlich, mit parallel liegenden, in der Höhe versetzten gewölbten Räumen im ersten Obergeschoss, 15.–17. Jahrhundert, straßenseitiger Teil und Fassade wohl Ende 18./Anfang 19. Jahrhundert erneuert, Dachwerk um 1950 verändert | D-1-72-114-309 |  |

| Poststraße 50 (Standort) |

Gasthaus | Großer viergeschossiger Eckbau mit ausladendem Traufgesims, um Mitte 19. Jahrhundert | D-1-72-114-101 |  |

| Poststraße 52 (Standort) |

Wohnhaus | Dreigeschossig, mit Vorschussmauer, im Kern wohl 17./18. Jahrhundert | D-1-72-114-102 |  |

| Poststraße 54 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus | Dreieinhalbgeschossig, mit Putzgliederungen und Fensterläden, um Mitte 19. Jahrhundert | D-1-72-114-103 |  |

| Rathausplatz (Standort) |

Wittelsbacherbrunnen | Säulenfigur, am Sockel vier Löwenfiguren, 1904 von Karl Killer | D-1-72-114-112 |  weitere Bilder |

| Rathausplatz 1 (Standort) |

Altes Rathaus | Dreigeschossig, mit flachem Walmdach, Dachreiter über flachem Mittelrisalit und neugotischen Details, 1849–1851 erbaut, 1924 Erneuerung und Freskenschmuck | D-1-72-114-105 |  weitere Bilder |

| Rathausplatz 3 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus | Dreigeschossiger Eckbau, 1863, erweitert 1889, Umbau 1924 durch Karl Böhm; sog. Kaufmann-Moralt-Haus | D-1-72-114-107 |  |

| Rathausplatz 4 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus | Dreigeschossiger Walmdachbau, nach 1834, Fassade im barockisierenden Jugendstil um 1900, Eingangstür in Neurenaissanceformen, Ende 19. Jahrhundert | D-1-72-114-108 |  |

| Rathausplatz 8 (Standort) |

Neues Verwaltungsgebäude | Dreigeschossig mit waagrechter Vorschussmauer, 1937/38 im Stil der Inn-Salzach-Bauweise von Raimund Thoma erbaut | D-1-72-114-110 |  |

| Reichenbachstraße 2 (Standort) |

Sogenannter Salinenstadel | Großer Giebelbau in unverputztem Quadermauerwerk, im Stil der Bauten der Alten Saline, 1852–1858 | D-1-72-114-113 |  |

| Riedelstraße 1 (Standort) |

Wohnhaus | Eingeschossiger Mansardwalmdachbau mit halbrundem Säulenportikus, 1922/23 von Friedrich Schubert | D-1-72-114-253 |  |

| Riedelstraße 2 a; Riedelstraße 2 b (Standort) |

Ehemalige Kurpension Haus Eden | Großer dreigeschossiger Eckbau mit Mezzanin, übergiebelte Risalite, Eckerkerturm, Balkons und Karyatidenfiguren, neubarock, 1900 | D-1-72-114-114 |  |

| Riedelstraße 4 (Standort) |

Kurpension, Gästehaus Steiermark | Eckbau mit Eckerkerturm, verschiedenen Giebelrisaliten, Loggien und Balkone, Neurenaissance, bezeichnet mit dem Jahr 1900 | D-1-72-114-115 |  |

| Riedelstraße 5a (Standort) |

Ehemaliges Städtisches Krankenhaus | Hauptgebäude, sogenannter Schachnerbau. Langgestreckter Walmdachbau in modern-sachlichen Formen, dreigeschossig über hohem Sockelgeschoss, durch turmbekrönten Querbau mit Eingangshalle, Haupttreppenhaus und Kapelle asymmetrisch geteilt

Östlich niedrigeres, durch Verbindungsgang angeschlossenes Nebengebäude mit Walmdach Erbaut 1928–1930 nach Plänen von Richard Schachner |

D-1-72-114-245 |  weitere Bilder |

| Rinckstraße 6 (Standort) |

Villa Romana, ehemalige Arztvilla | Eckvilla, mit Loggien, Eisenbalkons und Balusterbrüstungen über dem Dach, spätklassizistisch, Ende 19. Jahrhundert, 2005/2006 im Rahmen einer Generalsanierung um ein Geschoss und Dachwohnung aufgestockt | D-1-72-114-118 |  |

| Rinckstraße 11 (Standort) |

Kurpension Villa Toskana | Dreigeschossig mit Risaliten, flachem Walmdach, Neurenaissance-Putzgliederungen und Eisenbalkons im Jugendstil, um 1900; vgl. Ensemble Kurviertel (Mackstraße und Salzburger Straße) | D-1-72-114-120 |  |

| Rinckstraße 14 (Standort) |

Kurpension Villa Morgenroth | Dreigeschossiger Eckbau mit Eckerkerturm, flachem Dach, eisernen mehrgeschossigen Balkons, Ende 19. Jahrhundert | D-1-72-114-122 |  |

| Rosengasse 2 (Standort) |

Wohnhaus | Zweigeschossig mit Krüppelwalmdach, nach 1834, im Kern älter, Torbogen 18. Jahrhundert | D-1-72-114-124 |  weitere Bilder |

| Salinenstraße 1 (Standort) |

Beamtenstock der Alten Saline | Dreigeschossiger Trakt zu 25 Achsen, im Rundbogenstil, 1836–1839 von Friedrich von Gärtner erbaut | D-1-72-114-126 |  weitere Bilder |

| Salzburger Straße 4 (Standort) |

Kurhotel Axelmannstein | Spätmittelalterlicher Adelssitz, nach Brand von 1834 als erstes Badehotel Reichenhalls (Sole- und Molkenkuranstalt Achselmannstein) 1846 fertiggestellt, Erweiterung 1851/52, umfassender Ausbau zum internationalen Grandhotel, viergeschossiger barockisierender Mansarddachbau um Innenhof, repräsentative parkseitige Schauseite mit Risaliten, eingezogenen Balkonen, Belvedere und vorgelagerter Terrasse, nach Plänen des Baugeschäfts Dürk, 1909/11;

nordöstlich über Hochbrücke angeschlossen ehemalige Remise und Stall, 1852, Umbau zum Cafè-Restaurant, neubarocker Bau mit Volutengiebel und breitem Balkon, von Lincke und Vent, 1894; große Parkanlage aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, erweitert 1872; Wandelhalle, Kolonnaden mit Mittelrisalit und Eckpavillons, gartenseitig offener Arkadengang, 1872/73; rechtwinklig angeschlossen Geschäftspavillons und Ladenzeile entlang der Salzburger Straße, 1872/73. Jahrhundert; Denkmal für Hotelier Ernst Rinck, Porträtrelief von Ferdinand von Miller, 1896; Carolusbrunnen, grottenartige Anlage mit Relief und Inschrift, wohl 1919. |

D-1-72-114-129 |  |

| Salzburger Straße 7 (Standort) |

Staatlich-städtisches Kurmittelhaus | Vierflügelanlage um zwei Innenhöfe, in modern-sachlichen Formen errichtet, Mosaike mit figürlichen und geometrischen Darstellungen, Eingangsrisalit mit Portal und Plastiken, von Max Littmann, 1927/28 | D-1-72-114-48 |  weitere Bilder |

| Salzburger Straße 17 (Standort) |

Arztvilla | Zweigeschossiger Walmdachbau mit Mittelrisalit und Dreiecksgiebel, reduziert neubarock, 1913 von Franz Zell;

Bauzeitliche Einfriedung |

D-1-72-114-248 |  |

| Salzburger Straße 18 (Standort) |

Kurpension Villa Vakuna | Mit Eckerkerturm, Neurenaissance-Putzgliederung und mehrgeschossigen Balkons, bezeichnet mit dem Jahr 1902 | D-1-72-114-132 |  |

| Salzburger Straße 20 (Standort) |

Villa Hortensia | Zweigeschossiger Neurenaissancebau mit Mezzanin, Schweifgiebel, Eckerkerturm und Balkonen, 1902;

schmiedeeiserne Einfriedung, gleichzeitig. |

D-1-72-114-133 |  weitere Bilder |

| Salzburger Straße 21 (Standort) |

Gasthof Hofwirt | Stattlicher dreigeschossiger Bau mit Mansard-Halbwalmdach, Fassade 1827, im Kern älter;

Salettl, eingeschossiger massiver Satteldachbau mit Zierfachwerkgiebel und Vordach, 1917, rückwärtiger Anbau 1921; Wirtsgarten, 1917 |

D-1-72-114-134 |  weitere Bilder |

| Salzburger Straße 28 (Standort) |

Villa Karg | Vornehmer klassizistischer Gruppenbau mit Giebelrisaliten und Belvedereturm, Eingang mit eisernem Vordach, Terrasse mit eisernem Pavillon, 1869

Mit Parkanlage, sogenannter Karlspark, gleichzeitig |

D-1-72-114-135 |  weitere Bilder |

| Salzburger Straße 32 (Standort) |

Pfarrkirche St. Zeno | Ehem. Augustiner-Chorherren-Stiftskirche, dreischiffige romanische Basilika mit halbrundem Chorschluss, Baubeginn um 1136, Fertigstellung und Weihe 1228, nach schweren Brandschäden wiederaufgebaut und Umbau zur gotischen Pfeilerbasilika durch Baumeister Peter Inntzinger, 1518–1520, Barockisierung von 1640 im 19. Jahrhundert entfernt;

mit Ausstattung |

D-1-72-114-136 |  weitere Bilder |

| Salzburger Straße 34 (Standort) |

Friedhof St. Zeno | Alter Teil, ummauert, 19. Jahrhundert, mit Grabdenkmälern des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts

Kriegerdenkmal, nach 1871 Grabsäule für Johannes Nepomuk Peter, gotisierend, 1904 |

D-1-72-114-137 |  weitere Bilder |

| Salzburger Straße 50 (Standort) |

Ehemaliges Klosterlehen, Bauernhaus | Einfirsthof, zweigeschossiger Flachsatteldachbau, frühes 19. Jahrhundert, im Kern wohl noch 17. Jahrhundert | D-1-72-114-138 |  |

| Salzburger Straße 58 (Standort) |

Bauernhaus | Massiv, mit Flachsatteldach und Widerkehr, 18. Jahrhundert | D-1-72-114-141 |  |

| Sebastianigasse 1 (Standort) |

Wohnhaus | Eckbau, dreigeschossig, mit Flachsatteldach und Flacherker, 18./19. Jahrhundert, im Kern älter | D-1-72-114-147 |  |

| Tiroler Straße 3 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus | Mit Flachsatteldach, dreigeschossig, im Kern 17./18. Jahrhundert, Fassade um Mitte 19. Jahrhundert | D-1-72-114-151 |  |

| Tiroler Straße 7 (Standort) |

Wohnhaus | Dreigeschossig, mit Flachsatteldach, spätgotischer Torbogen, modern bezeichnet mit dem Jahr 1532 | D-1-72-114-155 |  |

| Tiroler Straße 9 (Standort) |

Wohnhaus | Dreigeschossig, mit Flachsatteldach, Erdgeschoss gewölbt, im Kern 16./17. Jahrhundert, Äußeres um Mitte 19. Jahrhundert | D-1-72-114-157 |  |

| Traunfeldstraße 3 (Standort) |

Landhaus | Eingeschossiger Satteldachbau mit Quergiebel, durch unterschiedliche Traufhöhen asymmetrisch gestaltet, mit Erker und kleinem, rechtwinklig angeschlossenem Wirtschaftsteil, 1924 von Karl Burghardt | D-1-72-114-252 |  |

| Traunfeldstraße 11 (Standort) |

Kurheim Metropol | Villenartiger Mansardwalmdachbau mit Giebelrisalit und Loggien, neubarock, von Jakob Dürk, 1928

Rückgebäude, erdgeschossiger Mansardwalmdachbau mit Zwerchhaus und Blendbogengliederung, bildet mit Paepkestraße 10 eine Einheit, wohl erstes Viertel 20. Jahrhundert; vgl. die zugehörigen Gebäude Paepkestraße 4, 6, 8, 10, 12 |

D-1-72-114-164 |  |

| Traunfeldstraße 13 (Standort) |

Ehemaliges Prinzregent-Luitpold-Militärerholungsheim | Langgestreckter repräsentativer Putzbau, zweigeschossig über hohem Souterrain, mit seitlichem Portal, Mansardwalmdächern und längsseitigem Terrassenvorbau, darauf aufgestützt höherer Mittelbau mit Loggien, in neubarocken und Spätjugendstilformen, 1913–1915 von Baurat Heinrich Hertlein;

seitliche Pavillons, gleichzeitig |

D-1-72-114-249 |  |

| Triftmeisterweg 4 (Standort) |

Ehemalige Gipsmühle | Erdgeschossig, mit schindelgedecktem Krüppelwalmdach, 1835 | D-1-72-114-165 |  |

| Triftmeisterweg 6 (Standort) |

Ehemaliges Triftmeister-Übersteherhaus | Zweigeschossig, mit Krüppelwalmdach, 1754 | D-1-72-114-166 |  |

| Unterer Lindenplatz (Standort) |

Kriegerdenkmal | Löwe auf gemauertem Sockel mit flankierenden Brunnenbecken, Rotmarmor, nach Entwurf des Bildhauers Franz Bürgerling, 1923. | D-1-72-114-169 |  weitere Bilder |

| Waaggasse 6 (Standort) |

Wohnhaus | Dreigeschossiger Traufseitbau mit Durchfahrt, Fassade klassizistisch, nach 1834 | D-1-72-114-171 |  weitere Bilder |

| Weißstraße 2 (Standort) |

Villa | Dreigeschossiger Mansarddachbau mit polygonalem Eckerkerturm, Eisenbalkone und barockisierender Putzgliederung, 1903/04 | D-1-72-114-244 |  weitere Bilder |

| Wisbacherstraße 2 (Standort) |

Kurpension | Kubischer Bau mit vornehmer spätklassizistischer Wandgliederung, Giebelrisaliten und Loggien, Obergeschoss mit Zierfachwerk, vorstehende flache Dächer, 1869 von Franz Fuchsreiter, Eisenbalkons im Jugendstil Anfang 20. Jahrhundert

Parkanlage mit eiserner Einfriedung, gleichzeitig |

D-1-72-114-172 |  |

| Wisbacherstraße 6 (Standort) |

Hotel Pfleger | Viergeschossiger Kurpensionsbau, mit vorkragenden Schopfwalmdächern, Turmrisalit, hölzernen Balkons und barockisierender Putzgliederung, 1899 von Franz Fuchsreiter

Gartenpavillon, Holzbau, gotisierend |

D-1-72-114-173 |  |

| Wittelsbacherstraße 2 (Standort) |

Schinderkapelle | Mit Zeltdach, 1749; mit Ausstattung | D-1-72-114-174 |  weitere Bilder |

| Wittelsbacherstraße 9 (Standort) |

Kurpension Haus Glücksburg | Palaisartig, mit Mansarddach und Zwerchgiebeln, neubarock, mit Balkons und farbigem reichen Jugendstil-Fassadenstuck, von Karl Böhm, 1904 | D-1-72-114-175 |  |

| Wittelsbacherstraße 11 (Standort) |

Ehemalige Arztvilla | Malerisch-asymmetrisch gegliedert durch Quergiebelrisalit mit Ziererker, Terrassenvorbauten und Fachwerktürmchen über dem nördlichen Eingang, nach Plänen von Anton Wilcke, um 1897/98 | D-1-72-114-243 |  |

Karlstein

| Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Amerangholz (Standort) |

Turmruine Amerang | Ruine der ehemaligen Turmburg Amerang, erbaut um die Mitte des 12. Jahrhunderts, vermutlich 1262 durch Herzog Heinrich XIII. zerstört. | D-1-72-114-193 |  |

| Amerangholz; Gebersberg; Gfällgraben; In Seebichl; Karlsteiner Hofholz; Kugelbacher Holz; Kugelbachweg 8; Nähe Brunnhaus; Seeleite; Thumseestraße 41; Thumseestraße 51; Unternesselgraben (Standort) |

Soleleitungsweg | Die Soleleitung wurde zwischen 1613 und 1619 angelegt, um überschüssige Sole aus Reichenhall in einer Filialsaline in Traunstein und später zusätzlich in Rosenheim zu verarbeiten. 1810 erneuert und bis Rosenheim verlängert, stillgelegt 1958. | D-1-72-114-190 |  weitere Bilder |

| Bruckthal 13 (Standort) |

Kaser der Zwieselalm; Bergunterkunft, sog. Kaiser-Wilhelm-Haus | Kaser der Zwieselalm, erdgeschossiger Satteldachbau mit verbrettertem Giebel, 18. Jahrhundert; Kaiser-Wilhelm-Haus, zweigeschossiger massiver Pultdachbau, 1897; 1386 m Höhe. | D-1-72-114-192 |  |

| Kugelbacher Holz (Standort) |

Amalienruhe | Aussichtskanzel und Andachtsstätte, sogenannte Amalienruhe bzw. Amalienhöhe. Einseitig geöffneter Kapellenbau mit Satteldach und Inschriftentafel, 1908 | D-1-72-114-320 |  weitere Bilder |

| Kugelbachweg (Standort) |

Kugelbachalm | Erdgeschossiger unverputzter Bau aus Bruchstein, 17./18. Jahrhundert, im Innern gewölbt, marmorne Fenster- und Türgewände stammen vermutlich von der Burg Amerang | D-1-72-114-191 |  |

| Nähe Bruckthalweber (Standort) |

Zugehörige kleine Hofkapelle | Neugotisch, errichtet Ende 19. Jahrhundert | D-1-72-114-176 | |

| Nähe ehemalige Seebachmühle (Standort) |

Seebachkapelle | Wegkapelle, Massivbau mit vorkragendem Glockendach und Stuckornamenten, an der Fassade bezeichnet mit dem Jahr 1608 | D-1-72-114-189 |  |

| Pankrazberg, Schmalschlägerstraße (Standort) |

Burgruine Karlstein | Vor 1150 errichtete Höhenburg der Peilsteiner, Ausbau der Anlage zum Schloss im 16. und 17. Jahrhundert,

Reste der Schildmauer mit Torbogen vor 1150; Reste der romanischen Burgkapelle St. Andreas aus dem 12. Jahrhundert; Rest des Bergfrieds aus dem frühen 13. Jahrhundert |

D-1-72-114-182 |  weitere Bilder |

| Schmalschlägerstraße 15; Kirchweg nach St. Pankraz; Nähe

Schmalschlägerstraße; Pankrazberg |

Katholische Wallfahrtskirche St. Pankraz | Barocker Saalbau mit eingezogenem Chor über älterem Vorgängerbau, von Lorenzo Sciasca, 1687–1689; mit Ausstattung

zugehörige Treppenanlage mit kleiner Lourdesgrotte, 17. Jahrhundert vorgelagertes Steinkreuz auf Volutensockel, frühes 20. Jahrhundert |

D-1-72-114-178 |  weitere Bilder |

| Schmalschlägerstraße 16 (Standort) |

Bauernhof Palfner | Im Kern 17. Jahrhundert, Dachstuhl bezeichnet mit dem Jahr 1888

Ehemaliges Waschhaus mit verbrettertem Obergeschoss, 19. Jahrhundert |

D-1-72-114-179 |  |

| Schmalschlägerstraße 17; Nähe Schmalschlägerstraße (Standort) |

Ehemaliges Forsthaus, sogenanntes Schlössl | Aus Steinen der Burg Karlstein errichtet, im Kern 17. Jahrhundert, Ausbau zur Villa durch Albert Schmid 1898

Zweigeschossiger Bau in neubarocker Formensprache mit Schopfwalmdach und Dachreiter sowie Ecktürmchen und Mittelrisaliten mit Balkonen und Loggien zugehörige parkartige Gartenanlage mit schmiedeeiserner Einfriedung ebenfalls von 1898 Stallgebäude mit angeschlossenem Hühnerstall, bezeichnet mit dem Jahr 1757 Holzstadel mit Tonnengewölbe, errichtet nach 1900 Rauchhaus, erdgeschossiger Satteldachbau, bezeichnet 1899 |

D-1-72-114-180 |  weitere Bilder |

| Thumseestraße 33 (Standort) |

Gasthof Kaitl | Bestehend aus zwei zweigeschossigen Häusern in baulicher Verbindung, Putzgliederung mit mehreren Freskokartuschen, nördlicher Gebäudeteil mit Mansardwalmdach, Ende 19. Jahrhundert, südliches mit Schopfwalmdach, bezeichnet mit dem Jahr 1755 | D-1-72-114-184 |  |

| Thumseestraße 46 (Standort) |

Brunnhaus Fager | Brunnhaus der ehemaligen Soleleitung Reichenhall-Traunstein

Zweigeschossiger Putzbau mit Halbwalmdach bezeichnet mit dem Jahr 1800 Nebengebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite in gleicher Art, doch erdgeschossig, wohl ebenfalls 1800 errichtet |

D-1-72-114-186 |  |

| Thumseestraße 51 (Standort) |

Brunnhaus Seebichl | Brunnhaus der ehemaligen Soleleitung Reichenhall-Traunstein

Mit Halbwalmdach, bezeichnet mit dem Jahr 1797 |

D-1-72-114-187 |  weitere Bilder |

| Thumseestraße 58 (Standort) |

Gasthaus Moserwirt | Breitgelagerter Bau mit geschlepptem Flachsatteldach, im Kern 16./17. Jahrhundert; Dach und Bemalung modern | D-1-72-114-188 |  |

Kirchberg

| Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Am Schroffen 5 (Standort) |

Großer Grenzstein Bayern/Salzburg | Bezeichnet mit dem Jahr 1574 | D-1-72-114-195 |  |

| Hirschmühlenweg 2 (Standort) |

Wohn- und Geschäftshaus | Ehemalige Mühle, sog. Mittermühle, heute Wohn- und Geschäftshaus, zweigeschossiger Bau mit Schopfwalmdach, im Kern wohl 18. Jahrhundert, Fassade mit Putzgliederungen und Heiligenbild im Giebel aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts

rückwärtig angeschlossener erdgeschossiger Anbau mit Pultdach, Ende 19. Jahrhundert |

D-1-72-114-194 |  |

| Thumseestraße 2 d (Standort) |

Fremdenheim Tannenburg | Charakteristischer Pensionsbau, dreigeschossig mit vorkragendem Flachwalmdach, Giebelrisalit, Zierfachwerk und Fensterumrahmungen in historisierenden Formen, erbaut um 1870/80 | D-1-72-114-196 |  |

| Thumseestraße 3 (Standort) |

Villa Pankraz | Zweigeschossiger asymmetrischer Bau über hohem Sockel mit Eckturm, Zwerchhaus und seitlichen Walmdachrisaliten, alle Dächer mit Überstand, Ende 19. Jahrhundert | D-1-72-114-197 |  |

| Thumseestraße 11 (Standort) |

Kirchberg-Schlössl | Barocke Anlage mit Zwerchhaus, Ecktürmchen und Fassadenstuck, bezeichnet mit dem Jahr 1723, im Kern wohl älter

Angeschlossene Hauskapelle St. Anna, 1725; mit Ausstattung |

D-1-72-114-198 |  weitere Bilder |

| Thumseestraße 23 (Standort) |

Ehemaliges Dienstwohngebäude des Saalachkraftwerks | Freistehender zweigeschossiger Bau mit abgewalmtem Dach in Quer- und Längsrichtung, barockisierend, erbaut 1910 | D-1-72-114-250 |  |

| Thumseestraße 25 (Standort) |

Saalachkraftwerk | Wasserkraftwerksanlage, primär zur Bahnstromerzeugung im Zuge der Elektrifizierung der Bahnstrecken Freilassing–Bad Reichenhall und Bad Reichenhall–Berchtesgaden 1910–1913 errichtet, mit späteren technischen Ergänzungen;

zugehörige Bauten:

|

D-1-72-114-233 |  weitere Bilder |

Marzoll

| Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Römerstraße 54 (Standort) |

Ehemaliges Bauernhaus | Mittertennbau mit einseitig abgeschlepptem Satteldach, 18. Jahrhundert | D-1-72-114-200 | |

| Schloßberg 2 (Standort) |

Schloss Marzoll | Quadratischer dreigeschossiger Bau mit runden Ecktürmen, ehemals mit Grabendach, erbaut im dritten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts, innere Ausbauten 17./18. Jahrhundert, gotisierende Erneuerung des Äußeren durch Zinnenaufsätze, 1838/40; mit Ausstattung

Torhaus, zweigeschossiger Walmdachbau, 16./17. Jahrhundert Wirtschaftsgebäude, eingeschossiger, unverputzter Satteldachbau, 16./17. Jahrhundert Restlich erhaltene Schlossgartenmauern |

D-1-72-114-201 |  weitere Bilder |

| Schloßberg 6 (Standort) |

Katholische Pfarrkirche St. Valentin | Langhaus romanisch, 1142, spätgotischer Ausbau 1437, Barockisierung 1744/48; mit Ausstattung

Friedhof, Grabstätten der Familie Frh. v. Malsen, acht gotisierende Denkmäler, Ende 19. Jahrhundert Totenleuchte, spätgotisch, 15. Jahrhundert, mit Erinnerungstafeln an die Feldzüge 1805, 1809, 1813 |

D-1-72-114-202 |  weitere Bilder |

| Schloßberg 9 (Standort) |

Ehemaliges Pfarrhaus | Verputzter Massivbau mit Schopfwalmdach, wohl Anfang 19. Jahrhundert | D-1-72-114-203 |  |

| Schloßberg 11 (Standort) |

Ehemalige Schule, jetzt Pfarrhaus | Zweigeschossiger Walmdachbau mit Segmentbogenfenstern, 1834 | D-1-72-114-204 |  |

| Untersbergstraße 7 (Standort) |

Bauernhaus | Zweigeschossig mit Flachsatteldach und Widerkehr, Wohnteil mit Giebellaube, barocken Putzgliederungen, gewölbtem Fletz und Marmorportal, bezeichnet „1614“ | D-1-72-114-205 |  |

| Untersbergstraße 10 (Standort) |

Ehemaliges Bauernhaus | Einfirsthof, sehr breit gelagerter Wohnteil, ehemaliger Stallteil ausgebaut zu Wohnungen, Flachsatteldach, 18. Jahrhundert | D-1-72-114-206 |  |

| Untersbergstraße 18 (Standort) |

Bauernhaus | Zweigeschossig mit Flachsatteldach und Widerkehr, Wohnteil verputzt, mit Giebellaube, Tür- und Fenstergewände in Sandstein, bezeichnet mit dem Jahr 1683

Kruzifix Mitte 18. Jahrhundert |

D-1-72-114-207 |  |

| Untersbergstraße 19 (Standort) |

Ehemaliges Bauernhaus | Zweigeschossig mit Flachsatteldach und Widerkehr, Wohnteil mit Putzgliederung, Tür- und Fenstergewände in Sandstein, 17./18. Jahrhundert, Wirtschaftsteil zu Wohnungen ausgebaut | D-1-72-114-208 |  |

| Untersbergstraße 55 (Standort) |

Kruzifix | Kruzifix mit Arma Christi, Holz, farbig gefasst, um 1900. | D-1-72-114-329 | |

| Untersbergstraße 59; Untersbergstraße 59 a (Standort) |

Ehemaliges Bauernhaus | Zweigeschossig mit Schopfwalmdach und Putzgliederungen, Wirtschaftsteil ausgebaut, bezeichnet mit dem Jahr 1845 | D-1-72-114-209 |  |

Nonn

| Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Nonn 21 (Standort) |

Flatscherbauer | Einfirsthof, stattliche zweigeschossige Anlage mit Schopfwalmdach und Putzgliederung, Anfang 19. Jahrhundert, Giebelbalkone nachträglich | D-1-72-114-211 |  |

| Nonn 38 (Standort) |

Mesnerbauer | Ehemaliges Bauernhaus, zweigeschossiger Einfirsthof mit Hochlaube, bezeichnet mit dem Jahr 1688 | D-1-72-114-212 |  |

| Nonn 44 (Standort) |

Katholische Kirche St. Georg | Saalbau mit romanischen und gotischen Langhausmauern aus dem 12. Jahrhundert, Chor spätgotisch aus dem 15. Jahrhundert, barocker Ausbau und Dachreiter von 1751; mit Ausstattung;

Außenkanzel um 1600; Friedhof mit Ummauerung und Rundbogenportal, 16./17. Jh.; Mariensäule von 1895 nach Entwurf von Paul Sayer, gegossen von Ferdinand von Miller d. J. |

D-1-72-114-210 |  weitere Bilder |

| Nonn 46, Nähe Fallnsteiner (Standort) |

Brechlbad | Brechlbad, erdgeschossiger Bau aus verputztem Bruchsteinmauerwerk mit weit vorkragendem Satteldach, wohl Anfang 19. Jahrhundert | D-1-72-114-213 | |

| Nonn 49 (Standort) |

Lacknerbauer | Zweigeschossiger Einfirsthof mit Flachsatteldach und Hochlaube, im Kern wohl 17. Jahrhundert | D-1-72-114-214 |  |

| Nonn 76 (Standort) |

Fellnerhof | Bauernhaus, Wohnteil zweigeschossiger Satteldachbau, im Kern 18. Jahrhundert, Überformung und Ausbau mit Dacherneuerung und Quergiebel um/nach 1920

Östlich angeschlossen großer gewölbter Stallbau, Ende 19. Jahrhundert |

D-1-72-114-307 |  |

| Nonn 81 (Standort) |

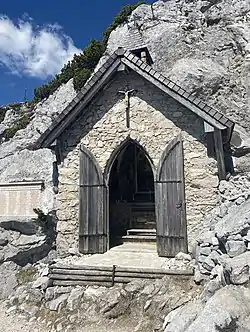

Staufenkapelle | Satteldachbau mit Dachreiter, aus Bruchsteinmauerwerk, in den Fels gehauen, 1929; mit Ausstattung | D-1-72-114-334 |  weitere Bilder |

| nähe Nonn 81, Hochstaufen (Standort) |

Gipfelkreuz auf dem Hochstaufen | Gipfelkreuz, schmiedeeisern, 1853 aufgestellt; auf 1771 m Höhe | D-1-72-128-32 |  |

| Nonn 82 (Standort) |

Villa Lamprechtshof | Zweigeschossige Anlage mit vorstehendem Flachsatteldach, hölzernem doppelgeschossigen Balkonvorbau und Neurenaissance-Putzgliederung, Ende 19. Jahrhundert | D-1-72-114-215 |  |

| Nonn 83 (Standort) |

Villa Buchhof | Vornehmer palaisartiger Mansarddachbau, auf einem Hügel gelegen, von Architekt Böhm aus Bad Reichenhall 1929 erbaut, im Kern altes Bauernanwesen | D-1-72-114-216 |  |

| Nonn 100 (Standort) |

Tagweinerhof | Satteldachbau mit beidseitiger Wiederkehr, Wohnteil zweigeschossig mit Kniestock und Putzgliederung, breiter Giebel- und kurzer Hochlaube, erbaut 1906 | D-1-72-114-306 |  |

| Nonn 103 (Standort) |

Finderlhof | Einfirsthof, zweigeschossiger Satteldachbau mit Rundbogen-Türgewände und Putzgliederung, Giebellauben und Marienmedaillon, bezeichnet mit dem Jahr 1841 | D-1-72-114-217 |  |

Schwarzbach

| Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |

|---|---|---|---|---|

| In Schwarzbach (Standort) |

Kapelle zum Gasthof Roider gehörig | Mit Schopfwalmdach und Dachreiter, bezeichnet mit dem Jahr 1600; mit Ausstattung | D-1-72-114-219 |  |

| Rainthalstraße 35 (Standort) |

Ehemaliger Gasthof Roider | Breitgelagerter freistehender Bau mit Walmdach, im Kern 18. Jahrhundert | D-1-72-114-218 |  |

| Reichenhaller Straße 90 (Standort) |

Ehemaliges Bauernhaus | Ehemals mit Schopfwalmdach, im Giebelfeld Blechbild mit Heiligem Georg, wohl Anfang 19. Jahrhundert | D-1-72-114-220 |  |

Thumsee

| Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Im Obernesselgraben, am Soleleitungsweg (Standort) |

Kapelle St. Antonius | Verputzter Bau mit Walmdach von 1827 | D-1-72-114-222 |  |

| St 2101 (Standort) |

Soleleitungsweg Reichenhall-Traunstein | Die Soleleitung wurde zwischen 1613 und 1619 angelegt, um überschüssige Sole aus Reichenhall in einer Filialsaline in Traunstein und später zusätzlich in Rosenheim zu verarbeiten. 1810 erneuert und bis Rosenheim verlängert, stillgelegt 1958. | D-1-72-114-223 |  |

| Thumsee 1 (Standort) |

Seewirt | Ehemalige Villa Pachmayr, jetzt Gasthaus Seewirt am Thumsee. Zweigeschossiger Kreuzgiebelbau mit vorstehenden Flachsatteldächern über Zierbalken und -fachwerk, umlaufende Loggia, 1873 | D-1-72-114-221 |  weitere Bilder |

Weißbach

| Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Reichenhaller Straße 40 (Standort) |

Wohnhaus | Zweigeschossig mit Putzgliederungen, gotisierendem Portal und Flachsatteldach, bezeichnet mit dem Jahr 1897

Quer gestellter, gegliederter Wirtschaftsteil, südlich mit eingeschossigem Werkstattgebäude, um 1900 Westlich villenähnlicher Wohnbau als Kopfbau, um 1900 |

D-1-72-114-225 |  |

| Tumpenstraße 11 (Standort) |

Gasthaus Obermühle | Stattlicher Bau mit Putzgliederungen und Schopfwalmdach, Türgewände bezeichnet mit dem Jahr 1818

Hofkapelle St. Anna, an der Nordseite des Nebengebäudes (Tumpenstraße 11b), 1760; mit Ausstattung Eingemauerte Rotmarmorsäule mit Madonnenfigur an nordwestlicher Hausecke von Tumpenstraße 11 b, um 1420 Stallgebäude, Ostseite unverputzt, nordseitig mit kleinem Sichtziegelbau, bezeichnet mit dem Jahr 1879 Gartensalettl, Holzbau, Ende 19. Jahrhundert; im Wirtsgarten |

D-1-72-114-226 |  weitere Bilder |

Forst St. Zeno

| Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Schlegelalm (Standort) |

Schlegelalm | Kaser der Unteren Schlegelalm, erdgeschossiger, überkämmter Blockbau auf Bruchsteinsockel, Flachsatteldach mit Scharschindeldeckung, im Kern wohl 19. Jh.; 1295 m Höhe. | D-1-72-114-330 |  weitere Bilder |

Ehemalige Baudenkmäler

In diesem Abschnitt sind Objekte aufgeführt, die früher einmal in der Denkmalliste eingetragen waren.

| Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Bad Reichenhall Fallbacherstraße 2 (Standort) |

Ehemaliges Salinen-Kunstmeister-Haus | Putzbau mit Halbwalmdach und niedrigem Anbau, bezeichnet mit dem Jahr 1766 | D-1-72-114-5 |  |

| Bad Reichenhall Rinckstraße 5 (Standort) |

Kurpension Maria Theresia | Dreigeschossiger Eckbau mit neubarocker Fassade, Zwerchgiebeln und Balkons, bezeichnet mit dem Jahr 1904 | D-1-72-114-117 |  |

Abgegangene Baudenkmäler

In diesem Abschnitt sind Objekte aufgeführt, die früher einmal in der Denkmalliste eingetragen waren, jetzt aber nicht mehr existieren.

| Lage | Objekt | Beschreibung | Akten-Nr. | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Bad Reichenhall Salzburger Straße 59 (Standort) |

Bauernhaus | Zweigeschossig mit Flachsatteldach, im Giebel barocke Fresken, 18. Jahrhundert

Ende 2011 abgebrochen |

D-1-72-114-140 |  |

Siehe auch

Anmerkungen

- Diese Liste entspricht möglicherweise nicht dem aktuellen Stand der offiziellen Denkmalliste. Letztere ist sowohl über die unter Weblinks angegebene Verknüpfung als PDF im Internet einsehbar als auch im Bayerischen Denkmal-Atlas kartographisch dargestellt. Auch diese Darstellungen geben, obwohl sie durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege täglich aktualisiert werden, nicht immer und überall den aktuellen Stand wieder. Daher garantiert das Vorhandensein oder Fehlen eines Objekts in dieser Liste oder im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht, dass es gegenwärtig ein eingetragenes Denkmal ist oder nicht. Außerdem ist die Bayerische Denkmalliste ein nachrichtliches Verzeichnis. Die Denkmaleigenschaft – und damit der gesetzliche Schutz – wird in Art. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) definiert und hängt nicht von der Kartierung im Denkmalatlas und der Eintragung in die Bayerische Denkmalliste ab. Auch Objekte, die nicht in der Bayerischen Denkmalliste verzeichnet sind, können Denkmäler sein, wenn sie die Kriterien nach Art. 1 BayDSchG erfüllen. Bei allen Vorhaben ist daher eine frühzeitige Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege nach Art. 6 BayDSchG notwendig.

Literatur

- Wilhelm Neu, Volker Liedke: Oberbayern. Hrsg.: Michael Petzet, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (= Denkmäler in Bayern. Band I.2). Oldenbourg, München 1986, ISBN 3-486-52392-9.

Weblinks

- Denkmalliste für Bad Reichenhall (PDF) beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege

- Bad Reichenhall im Bayerischen Denkmal-Atlas

Einzelnachweise

- Johannes Lang: Geschichte von Bad Reichenhall. Ph.C.W. Schmidt, Neustadt/Aisch 2009, ISBN 978-3-87707-759-7, S. 565