Lonnerstadt

Lonnerstadt ist ein Markt im Landkreis Erlangen-Höchstadt (Mittelfranken, Bayern) und ein Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt an der Aisch.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Bayern | |

| Regierungsbezirk: | Mittelfranken | |

| Landkreis: | Erlangen-Höchstadt | |

| Verwaltungsgemeinschaft: | Höchstadt an der Aisch | |

| Höhe: | 288 m ü. NHN | |

| Fläche: | 22,71 km2 | |

| Einwohner: | 2094 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 92 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 91475 | |

| Vorwahl: | 09193 | |

| Kfz-Kennzeichen: | ERH, HÖS | |

| Gemeindeschlüssel: | 09 5 72 139 | |

| Marktgliederung: | 4 Gemeindeteile | |

| Adresse der Marktverwaltung: |

Schulstr. 17 91475 Lonnerstadt | |

| Website: | ||

| Erste Bürgermeisterin: | Regina Bruckmann (Freie Wähler) | |

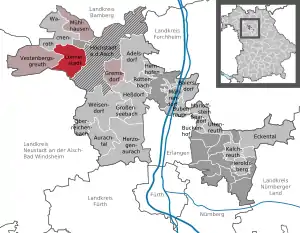

| Lage des Marktes Lonnerstadt im Landkreis Erlangen-Höchstadt | ||

Karte | ||

Geografie

Topografie

Der Hauptort liegt an der Kleinen Weisach, die als rechter Zufluss in die Aisch mündet. Ihr Verlauf ist weitestgehend identisch mit der östlichen Gemeindegrenze. Das Gemeindegebiet besteht größerenteils aus Acker- und Grünland, im Westen wie im Norden hat es Anteil an größeren, zusammenhängenden Waldgebieten. Das Relief ist flachhügelig mit Höhenunterschieden von 270 m ü. NHN an der Aisch bis 356 m ü. NHN beim Roten Berg.[2]

Gemeindegliederung

Die Gemeinde hat vier Gemeindeteile (in Klammern ist der Siedlungstyp angegeben):[3][4]

- Ailsbach (Dorf)

- Fetzelhofen (Dorf)

- Lonnerstadt (Hauptort)

- Mailach (Dorf)

Nachbargemeinden

Nachbargemeinden sind (im Norden beginnend im Uhrzeigersinn):

Wachenroth, Höchstadt an der Aisch, Uehlfeld, Vestenbergsgreuth

Geschichte

Bis zur Gemeindegründung

Lonnerstadt wurde am 5. Oktober 910 erstmals urkundlich erwähnt. König Ludwig IV. (genannt das Kind) bestätigte verschiedene Kauf- und Tauschgeschäfte des Eichstätter Bischofs Erchanbald mit Adeligen aus dem Raum Eichstätt. (MGH DD Die Urkunden Zwentibolds und Ludwig des Kindes Nr. 74/5) Da Ludwig IV. zehn Tage später im nur 25 Kilometer entfernten Forchheim urkundete, wird das Urkundenfragment, von dem nur Eschatokoll und Regest erhalten sind, allgemein als echt betrachtet.[5][6] Lonnerstadt liegt zusammen mit Mailach, Uehlfeld und Wachenroth in einer Ansammlung von Orten mit vorfränkisch-thüringisch geprägten Namen innerhalb eines dann in der Folge fränkisch und teilweise slawisch beeinflussten Ortsnamengebiets. Dies deutet, zusammen mit der Tatsache, dass Lonnerstadt die Urpfarrei des gesamten mittleren Aischgrunds von Uehlfeld über Höchstadt an der Aisch bis Medbach war, auf ein hohes Alter des Ortes hin. Der Kirchenpatron St. Oswald weist auf die erste Welle der angelsächsischen Mission um 720 hin. So sind zum Zeitpunkt der urkundlichen Erstnennung eine Kirche und ein adeliger Herrenhof mit Zubehör sicher anzunehmen. Die Kirche von Lonnerstadt wird gelegentlich als Slawenkirche aus der Zeit der Slawenmission Karls des Großen bezeichnet, dürfte jedoch älter sein als diese um 780 in Auftrag gegebenen Kirchen. Wachenroth und Mühlhausen im Tal der Reichen Ebrach sind jedoch gut als von Lonnerstadt abgetrennte Slawenkirchen vorstellbar.

Um 1003 erscheint Lonnerstadt mit anderen Orten der Umgebung in einer Schenkung des Markgrafen Heinrich/Ezilo von Schweinfurt an das Kloster Fulda, vermutlich eine als Schenkung verschönte Zwangsabtretung nach dessen gescheitertem Aufstand gegen König Heinrich II.[7] Es ist aber, wie alle anderen genannten Orte, nicht bei Fulda verblieben; vielmehr scheint im 11. und 12. Jahrhundert Lonnerstadt im Besitz oder zumindest unter der Gerichtshoheit der Grafen von Höchstadt gestanden zu haben.[8] Nach dem Aussterben des letzten Grafen, Hermann von Stahleck, der in die Familie der Staufer eingeheiratet hatte und von seinem königlichen Schwager Konrad III. 1142 zum Pfalzgrafen bei Rhein ernannt worden war, kamen Höchstadt und sein Umland 1156 an das Hochstift Bamberg. Dieses hatte durchgehend die hohe Gerichtsbarkeit über Lonnerstadt. Eine Urkunde von 1135, in der Graf Goswin von Höchstadt als Zeuge auftrat, zeigt, dass auch die Würzburger Bischöfe dort Besitz an Grund und Leibeigenen hatten.[9] Im 12. und 13. Jahrhundert erschienen örtliche Adelige als Ministerialen der Bamberger Kirche. Die bis heute erhaltene evangelische St.-Oswald-Kirche wurde über einem älteren Kern erbaut, der Turmunterbau der Chorturmkirche im 14./15. Jahrhundert, das Turmobergeschoss mit Zwiebelhaube 1715–17, das Langhaus 1835/36.

Der Dreißigjährige Krieg traf Lonnerstadt hart, da es an einer strategisch günstigen Stelle gelegen war: Von 1619 bis 1629 diente es unterschiedlichen Truppen immer wieder als Quartier, 1631 fielen schwedische Truppen ein, 1632 plünderten und brandschatzten die kroatischen Söldner Tillys den Ort.[10]

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Lonnerstadt 95 Anwesen. Das Hochgericht übte das bambergische Centamt Höchstadt aus. Die Dorf- und Gemeindeherrschaft hatten das Kastenamt Höchstadt, die nürnbergische Landesalmosenamt-Vogtei Lonnerstadt und der Amtsknecht der würzburgischen Amtskellerei Schlüsselfeld. Das Kastenamt Höchstadt jedoch beanspruchte diese für sich alleine. Grundherren waren das Kastenamt Höchstadt (11 Güter, 3 Gütlein, 1 Sölde, 4 Häuser, 2 Schenkstätten, 1 Häuslein), die Vogtei Lonnerstadt (3 Höfe, 18 Sölden), der Nürnberger Eigenherr von Imhoff (2 Güter), Brandenburg-Bayreuth (Kasten- und Jurisdiktionsamt Dachsbach: 1 Schenkstätte; Klosteramt Frauenaurach: 1 Dreiviertelhof, 1 Halbhof, 1 Viertelhof, 6 Güter, 2 Häuser, 1 Mühle), die Amtskellerei Schlüsselfeld (6 Höfe, 18 Sölden), die Schönborn’sche Herrschaft Pommersfelden (1 Wirtshaus, 1 Gut, 1 Sölde), das Rittergut Vestenbergsgreuth (5 Güter) und die Pfarrei Höchstadt (1 Hof, 1 Sölde). An gemeindlichen Gebäuden gab es 1 Sölde und 1 Haus.[11]

1802 kam Lonnerstadt an das Kurfürstentum Bayern mit Ausnahme der Nürnberger Untertanen, die erst 1806 an Bayern fielen. Im Rahmen des Gemeindeedikts wurde 1808 der Steuerdistrikt Lonnerstadt gebildet, zu dem Ailsbach und Fetzelhofen gehörten. Mit dem Zweiten Gemeindeedikt (1818) entstanden zwei Ruralgemeinden:

- Fetzelhofen mit Ailsbach

- Lonnerstadt

Die Gemeinde Lonnerstadt war in Verwaltung und Gerichtsbarkeit dem Landgericht Höchstadt zugeordnet und in der Finanzverwaltung dem Rentamt Höchstadt. In der freiwilligen Gerichtsbarkeit unterstanden 2 Anwesen den Freiherren von Imhoff (bis 1823), 5 Anwesen dem Patrimonialgericht Vestenbergsgreuth (bis 1848) und 3 Anwesen dem PG Pommersfelden (bis 1848).[12] Ab 1862 gehörte Lonnerstadt zum Bezirksamt Höchstadt an der Aisch (1939 in Landkreis Höchstadt an der Aisch umbenannt) und weiterhin zum Rentamt Höchstadt (1919 in Finanzamt Höchstadt umbenannt, 1929–1972: Finanzamt Forchheim, seit 1972: Finanzamt Erlangen). Die Gerichtsbarkeit blieb beim Landgericht Höchstadt (1879 in das Amtsgericht Höchstadt an der Aisch umgewandelt), von 1959 bis 1973 war das Amtsgericht Forchheim zuständig, seitdem ist es das Amtsgericht Erlangen. Die Gemeinde hatte ursprünglich eine Gebietsfläche von 11,008 km².[13]

Eingemeindungen

Im Zuge der Gebietsreform in Bayern wurde am 1. Januar 1972 die Gemeinde Fetzelhofen eingegliedert.[14] Mailach kam am 1. Mai 1978 hinzu.[15]

Einwohnerentwicklung

Gemeinde Lonnerstadt

| Jahr | 1987 | 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Einwohner | 1608 | 1724 | 1828 | 1908 | 1958 | 1987 | 1998 | 2010 | 2013 |

| Häuser[16] | 458 | 645 | 650 | 652 | |||||

| Quelle | [17] | [18] | [18] | [18] | [18] |

Ort Lonnerstadt (= Gemeinde Lonnerstadt bis 1972)

| Jahr | 1827 | 1840 | 1852 | 1855 | 1861 | 1867 | 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1919 | 1925 | 1933 | 1939 | 1946 | 1950 | 1952 | 1961 | 1970 | 1987 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Einwohner | 820 | 934 | 942 | 900 | 908 | 913 | 904 | 895 | 952 | 923 | 885 | 859 | 815 | 837 | 811 | 817 | 755 | 818 | 793 | 1173 | 1104 | 1062 | 1003 | 972 | 1193 |

| Häuser[16] | 175 | 163 | 160 | 160 | 173 | 202 | 330 | ||||||||||||||||||

| Quelle | [19] | [20] | [20] | [20] | [21] | [20] | [22] | [20] | [20] | [23] | [20] | [20] | [24] | [20] | [20] | [20] | [25] | [20] | [20] | [20] | [26] | [20] | [13] | [27] | [17] |

Politik

Marktgemeinderat

Der Marktgemeinderat von Lonnerstadt hat vierzehn Mitglieder, dazu kommt noch der Bürgermeister.

| CSU – Bürgerblock | SPD und UBL Lonnerstadt | FW | Freie Wählergruppe Ailsbach | Wählergemeinschaft Fetzelhofen | Gesamt | |

| 2020 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 Sitze |

(Stand: Kommunalwahl am 15. März 2020)

Bürgermeister

Bei der Kommunalwahl vom 15. März 2020 wurde Regina Bruckmann (Freie Wähler) zur Ersten Bürgermeisterin gewählt.[28]

Wappen und Flagge

- Wappen

Wappen von Lonnerstadt |

Blasonierung: „In Rot eine gestielte goldene Hopfendolde.“[29] |

| Wappenbegründung: Die Hänge entlang der Weißach eignen sich mit ihren Lehmböden hervorragend für den Hopfenanbau. Darauf weist die Hopfendolde im Wappen, die in einem Siegel und einem Signet mit den Initialen des Ortsnamens aus dem 17. Jahrhundert als Bild überliefert ist. 1819 legte man die Feldfarbe Rot fest. Das Wappen geriet in Vergessenheit. Seit 1954 wird es wieder geführt. |

- Flagge

Die Gemeindeflagge ist rot-weiß.[30]

Verwaltung

Die Gemeinde ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt an der Aisch.

Baudenkmäler

Bodendenkmäler

Wirtschaft und Infrastruktur

Die Gemeindesteuereinnahmen betrugen im Jahr 1999 umgerechnet 837.000 €, davon waren umgerechnet 153.000 Gewerbesteuereinnahmen (netto).

Wirtschaft

1998 gab es nach der amtlichen Statistik im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 6, im produzierenden Gewerbe 84 und im Bereich Handel und Verkehr 38 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort. In sonstigen Wirtschaftsbereichen lag dieser Wert bei 44 Personen. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort gab es 675. Im verarbeitenden Gewerbe gab es keine, im Bauhauptgewerbe 4 Betriebe. Zudem bestanden im Jahr 1999 73 landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von 1777 Hektar, davon waren 1253 Hektar Ackerfläche und 521 Hektar Dauergrünfläche.

Verkehr

Die Bundesstraße 470 verläuft über Mailach nach Uehlfeld (5 km südwestlich) bzw. über Höchstadt und Gremsdorf zur Anschlussstelle 80 der A 3 (6 km östlich). Die Kreisstraße ERH 18 verläuft nach Unterwinterbach (2,8 km westlich) bzw. die B 470 kreuzend nach Sterpersdorf (2 km südöstlich). Eine Gemeindeverbindungsstraße verläuft nach Höchstadt zur Staatsstraße 2763 (2 km östlich).[2]

Tourismus

Lonnerstadt gehört zur Naturregion Naturpark Steigerwald. Der Aischtalradweg von Rothenburg nach Bamberg führt durch Lonnerstadt. Es gibt eine Bierstraße, die mehrere Brauereien in der Umgebung verbindet.

Kultur

Im Januar 1862 wurde der Gesangverein Markt Lonnerstadt 1862 gegründet und ist somit der älteste Verein der Gemeinde.[31][32]

Bildung

Lonnerstadt hat folgende Einrichtungen:

- Eine Kindertagesstätte mit 2 Krippengruppen und 3 Regelgruppen

- Eine Grundschule mit ca. 100 Schülern

(Stand 2020)

Persönlichkeiten

- Christoph Riegel (1648–1714), Kupferstecher, Buchhändler und Verleger

Literatur

- Johann Kaspar Bundschuh: Lonnerstadt. In: Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Franken. Band 3: I–Ne. Verlag der Stettinischen Buchhandlung, Ulm 1801, DNB 790364301, OCLC 833753092, Sp. 395–396 (Digitalisat).

- Georg Daßler (Hrsg.): Landkreis Höchstadt a. d. Aisch. Vergangenheit und Gegenwart. Verl. f. Behörden u. Wirtschaft Hoeppner, Aßling-München 1970, DNB 457004320, S. 95–98.

- Hanns Hubert Hofmann: Höchstadt-Herzogenaurach (= Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken. I, 1). Kommission für Bayerische Landesgeschichte, München 1951, DNB 452071143 (Digitalisat).

- Georg Paul Hönn: Lonerstadt. In: Lexicon Topographicum des Fränkischen Craises. Johann Georg Lochner, Frankfurt und Leipzig 1747, S. 36 (Digitalisat).

- Franz Krug (Hrsg.): Der Landkreis Erlangen-Höchstadt. Verlag für Behörden u. Wirtschaft, Hof (Saale) 1979, ISBN 3-921603-00-5, S. 150–154.

- Wolf-Armin von Reitzenstein: Lexikon fränkischer Ortsnamen. Herkunft und Bedeutung. Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken. C. H. Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-59131-0, S. 133.

- Pleikard Joseph Stumpf: Lonnerstadt. In: Bayern: ein geographisch-statistisch-historisches Handbuch des Königreiches; für das bayerische Volk. Zweiter Theil. München 1853, S. 593 (Digitalisat).

Weblinks

- Markt Lonnerstadt

- Lonnerstadt in der Topographia Franconiae der Uni Würzburg, abgerufen am 27. September 2019.

- Lonnerstadt: Amtliche Statistik des LfStat

Einzelnachweise

- Genesis Online-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik Tabelle 12411-001 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Gemeinden, Stichtage (letzten 6) (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011) (Hilfe dazu).

- Lonnerstadt im BayernAtlas

- Gemeinde Lonnerstadt in der Ortsdatenbank der Bayerischen Landesbibliothek Online. Bayerische Staatsbibliothek, abgerufen am 27. September 2019.

- Gemeinde Lonnerstadt, Liste der amtlichen Gemeindeteile/Ortsteile im BayernPortal des Bayerischen Staatsministerium für Digitales, abgerufen am 29. November 2021.

- Oktober 910 – ein König kommt ins Aischtal. Ausstellung des Heimatmuseums Höchstadt an der Aisch 2010. Internetversion unter: Rubrik „Ausstellungen“ (Memento des Originals vom 4. Juni 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Nach W.-A. v. Reitzenstein: Lexikon fränkischer Ortsnamen, S. 133, wurde der Ort bereits um 900 als „Lonrestat“ erstmals urkundlich erwähnt. Das Bestimmungswort des Ortsnamens ist der Personenname Lōnheri.

- Der Aufstand des Grafen Ezzilo, Veröffentlichung des Heimatvereins Höchstadt 2003. Internetversion unter: Rubrik „Aufsätze“ (Memento des Originals vom 4. Juni 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Neue Überlegungen zur Ezziloschenkung. Veröffentlichung des Heimatvereins Höchstadt 2006. Internetversion unter: Rubrik „Aufsätze“ (Memento des Originals vom 4. Juni 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Die Grafen Goswin und Hermann von Stahleck in der schriftlichen Überlieferung. Veröffentlichung des Heimatvereins Höchstadt 2007. Internetversion unter: Rubrik „Aufsätze“ (Memento des Originals vom 4. Juni 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- F. Krug (Hrsg.): Der Landkreis Erlangen-Höchstadt, S. 151 = G. Daßler (Hrsg.): Landkreis Höchstadt a. d. Aisch, S. 97 f.

- Hanns Hubert Hofmann: Höchstadt-Herzogenaurach (= Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken. I, 1). Kommission für Bayerische Landesgeschichte, München 1951, DNB 452071143, S. 73 f. (Digitalisat).

- Hanns Hubert Hofmann: Höchstadt-Herzogenaurach (= Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken. I, 1). Kommission für Bayerische Landesgeschichte, München 1951, DNB 452071143, S. 132 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern, Gebietsstand am 1. Oktober 1964 mit statistischen Angaben aus der Volkszählung 1961. Heft 260 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München 1964, DNB 453660959, Abschnitt II, Sp. 680 (Digitalisat).

- Wilhelm Volkert (Hrsg.): Handbuch der bayerischen Ämter, Gemeinden und Gerichte 1799–1980. C. H. Beck, München 1983, ISBN 3-406-09669-7, S. 484 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 711.

- Es werden nur bewohnte Häuser angegeben. 1818 werden diese als Feuerstellen bezeichnet, von 1871 bis 2017 als Wohngebäude.

- Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.): Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern, Gebietsstand: 25. Mai 1987. Heft 450 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München November 1991, DNB 94240937X, S. 335 (Digitalisat).

- LfStat: Lonnerstadt: Amtliche Statistik. In: statistik.bayern.de. S. 6 und 12, abgerufen am 19. Oktober 2019.

- Karl Friedrich Hohn (Hrsg.): Geographisch-statistische Beschreibung des Ober-Mainkreises. J. Dederich, Bamberg 1827, S. 131 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis : Die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns in der Zeit von 1840 bis 1952 (= Beiträge zur Statistik Bayerns. Heft 192). München 1954, DNB 451478568, S. 146, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00066439-3 (Digitalisat).

- Joseph Heyberger, Chr. Schmitt, v. Wachter: Topographisch-statistisches Handbuch des Königreichs Bayern nebst alphabetischem Ortslexikon. In: K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Bavaria. Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern. Band 5. Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, München 1867, Sp. 874, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10374496-4 (Digitalisat).

- Kgl. Statistisches Bureau (Hrsg.): Vollständiges Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern. Nach Kreisen, Verwaltungsdistrikten, Gerichts-Sprengeln und Gemeinden unter Beifügung der Pfarrei-, Schul- und Postzugehörigkeit … mit einem alphabetischen General-Ortsregister enthaltend die Bevölkerung nach dem Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1875. Adolf Ackermann, München 1877, 2. Abschnitt (Einwohnerzahlen vom 1. Dezember 1871, Viehzahlen von 1873), Sp. 1046, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00052489-4 (Digitalisat).

- K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern. Nach Regierungsbezirken, Verwaltungsdistrikten, … sodann mit einem alphabetischen Ortsregister unter Beifügung der Eigenschaft und des zuständigen Verwaltungsdistriktes für jede Ortschaft. LIV. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1888, Abschnitt III, Sp. 991 (Digitalisat).

- K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichnis des Königreichs Bayern, mit alphabetischem Ortsregister. LXV. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1904, Abschnitt II, Sp. 1039 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichnis für den Freistaat Bayern nach der Volkszählung vom 16. Juni 1925 und dem Gebietsstand vom 1. Januar 1928. Heft 109 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München 1928, Abschnitt II, Sp. 1073 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern – Bearbeitet auf Grund der Volkszählung vom 13. September 1950. Heft 169 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München 1952, DNB 453660975, Abschnitt II, Sp. 924 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern. Heft 335 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München 1973, DNB 740801384, S. 173 (Digitalisat).

- Marktgemeinderat. Gemeinde Lonnerstadt, abgerufen am 10. September 2020.

- Eintrag zum Wappen von Lonnerstadt in der Datenbank des Hauses der Bayerischen Geschichte

- Lonnerstadt. In: kommunalflaggen.eu. Abgerufen am 6. Juli 2020.

- Hörlin, Rainer: Lonnerstadt. Auf den Spuren der Vergangenheit eines fränkischen Marktfleckens und seiner Umgebung. Ipsheim 2009, S. 293.

- Gesangverein Markt Lonnerstadt 1862. Abgerufen am 10. März 2020.