Hemhofen

Hemhofen ist eine Gemeinde im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Bayern | |

| Regierungsbezirk: | Mittelfranken | |

| Landkreis: | Erlangen-Höchstadt | |

| Höhe: | 318 m ü. NHN | |

| Fläche: | 6,75 km2 | |

| Einwohner: | 5379 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 797 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 91334 | |

| Vorwahl: | 09195 | |

| Kfz-Kennzeichen: | ERH, HÖS | |

| Gemeindeschlüssel: | 09 5 72 130 | |

| Gemeindegliederung: | 2 Gemeindeteile | |

| Adresse der Gemeindeverwaltung: |

Blumenstraße 25 91334 Hemhofen | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Ludwig Nagel (CSU) | |

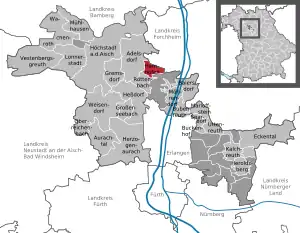

| Lage der Gemeinde Hemhofen im Landkreis Erlangen-Höchstadt | ||

Karte | ||

Geographie

Lage

Hemhofen bildet mit Zeckern im Norden und Röttenbach (bei Erlangen) im Süden eine geschlossene Siedlung. Diese liegt etwa elf Kilometer nordwestlich von Erlangen. Sie ist umgeben von Wäldern, wie dem Markwald, und Weiherplatten.[2]

Gemeindegliederung

.jpg.webp)

Die Gemeinde hat zwei Gemeindeteile (in Klammern ist der Siedlungstyp angegeben):[3][4]

Nachbargemeinden

Die Nachbargemeinden sind Adelsdorf, Heroldsbach und Röttenbach.

Geschichte

Bis zur Gemeindegründung

Der Ort wurde 1348 als „Hemhouen“ erstmals urkundlich erwähnt. Das Bestimmungswort des Ortsnamens ist der Personenname Hemo. Eine Person dieses Namens ist als Gründer der Siedlung anzunehmen.[5] Die Siedlung entstand wohl schon um 1000. Laut dem Evangelischen Pfarrbuch, einer von Pfarrer Friedrich Konstantin Kraußold gefertigten allgemeinen Beschreibung des gesamten Kirchenwesens in der evangelisch-lutherischen Pfarrei Hemhofen, findet sich der Vermerk „Hemhofen wird schon im Jahre 1062 erwähnt“. Der Sage nach stand früher hier ein Schafhof. Die Gutsherrschaft nahm allerlei Leute in Dienst. So entstand das Dorf Hammelhof und durch Zusammenziehung der ersten Silben Hemhofen. Obwohl noch weitere Deutungen des Ortsnamens zur Auswahl stehen, wie z. B. Hemhofen von Allweyer von Heimenhofen (Familienname), von Hof des Hemo bzw. Hemmo, von Hof der Hemma und von Heimhof (Haus-Heim), halten die Einwohner noch heute an dieser Sage fest. Pfarrer Kraußold schreibt zum Thema Deutung des Ortsnamens weiter: „Zu dieser Auffassung (Hemhofen von Hammelhof) kommt man auch durch Bundschuh, der im Geographischen Lexikon für Franken 1800, 2. Band, Spalte 567, über Hemhofen schreibt: ‚Der Ort bestand ehehin nur aus einigen Bauernhöfen und einer Schäferei‘“.

Hemhofen war lange Zeit ein protestantisches Pfarrdorf, wobei die Reformation von der Nachbargemeinde Röttenbach ausging. So sollen im Schloss zu Röttenbach, das im Bauernkrieg 1525 zerstört wurde, seit 1362 die Truchsesse von und zu Pommersfelden Wohnung bezogen haben. Diese Truchsesse (Hofbeamte) nahmen im 16. Jahrhundert den evangelischen Glauben an und so wurden auch ihre Untertanen in Hemhofen und Röttenbach evangelisch. Die Gegenreformation des Bamberger Fürstbischofs 1628 zeigte nur in Röttenbach Erfolg, Hemhofen blieb weiterhin evangelisch.

1650 ging Hemhofen als Hochzeitsgabe des Truchseß von Pommersfelden an seine Tochter bei ihrer Vermählung mit Philipp Graf zu Pappenheim in dessen Besitz über. Nach dem Tod des Grafen und durch Wiedervermählung kam Hemhofen 1660 zunächst in den Besitz des Freiherrn von Töstelberg. Dieser begann 1715 mit der Erbauung des Schlosses von Hemhofen, das er am 11. Juli 1722 zusammen mit den dazu gehörenden Ländereien an die Familie Winkler von Mohrenfels verkaufte. Wolfgang Christoph Winkler von Mohrenfels (1659–1729) wurde durch Kaiser Joseph I. im Jahre 1709 in den Adelsstand erhoben. Er hatte es durch Energie und Wissen zu bedeutendem Wohlstand gebracht.

Den von dem Freiherrn von Jöbstel(s)berg erworbenen Grundbesitz gestaltete er zu einem Familienfideikommiss, dessen Urkunde aus dem Jahre 1723 datiert. Diese Urkunde erfuhr 1731 die Bestätigung der kaiserlichen Kanzlei in Wien. Wolfgang Christoph von Mohrenfels beendete den Bau des Schlosses, aber erst unter seinem Sohn Georg Christoph (1709–1748) gediehen das Schloss und seine Nebengebäude zu ansehnlicher Größe und Schönheit. Das Hemhofener Schloss diente auch lange Zeit der evangelischen Gemeinde als Gotteshaus, denn die Freiherren Winkler von Mohrenfels stellten sofort nach Übernahme des Schlosses Schlossprediger in ihre Dienste, die zugleich Hauslehrer der adeligen Familie waren.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Hemhofen 77 Anwesen (1 Schloss, 1 Amtshaus, 1 Schlosspredigerhaus, 1 Amtsdienerhaus, 1 Schäferhaus, 1 Brauhaus mit 2 Felsenkellern, 1 Mühle, 15 Güter, 10 Tropfgüter, 31 Wohnhäuser, 11 Tropfhäuser, 1 Fallhütte, 1 Ziegelhütte). Das Hochgericht übte die Winklerische Herrschaft Hemofen im begrenzten Umfang aus. Es hatte ggf. an das bambergische Centamt Forchheim auszuliefern. Die Dorf- und Gemeindeherrschaft sowie die Grundherrschaft über alle Anwesen hatte die Herrschaft Hemhofen.[6]

Die Zuständigkeit über das bambergische Rittermannslehen Hemhofen der Winkler von Mohrenfels wurde im preußisch-bayerischen Hauptlandesvergleich 1803 an das seit 1792 preußische Fürstentum Bayreuth abgetreten, mit dem es im Frieden von Tilsit 1807 an Frankreich fiel und 1810 an Bayern verkauft wurde.

Im Rahmen des Gemeindeedikts wurde der Ort dem 1811 gebildeten Steuerdistrikt Röttenbach zugeordnet. Mit dem Zweiten Gemeindeedikt (1818) wurden der Steuerdistrikt und die Ruralgemeinde Hemhofen gebildet, zu der Zeckern gehörte.[7] Diese war in Verwaltung und Gerichtsbarkeit dem Landgericht Herzogenaurach zugeordnet und in der Finanzverwaltung dem Rentamt Erlangen. In der freiwilligen Gerichtsbarkeit und der Ortspolizei unterstand der ganze Ort dem Patrimonialgericht Hemhofen (bis 1848). Am 1. Oktober 1847 wurde die Finanzverwaltung vom Rentamt Herzogenaurach übernommen.[8] Ab 1862 gehörte Hemhofen zum Bezirksamt Höchstadt an der Aisch (1939 in Landkreis Höchstadt an der Aisch umbenannt) und weiterhin zum Rentamt Herzogenaurach (1919 in Finanzamt Herzogenaurach umbenannt, seit 1929 Finanzamt Erlangen). Die Gerichtsbarkeit blieb beim Landgericht Herzogenaurach (1879 in das Amtsgericht Herzogenaurach umgewandelt), seit 1959 ist das Amtsgericht Erlangen zuständig. Die Gemeinde hatte ursprünglich eine Gebietsfläche von 4,804 km².[9]

20. und 21. Jahrhundert

Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden Vertriebene und ältere Leute eine Bleibe im Schloss. Das vor wenigen Jahren weitgehend renovierte Gebäude wird heute für Festivitäten, wie Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, oder Messen wie Gartenlust und Rosenmesse genutzt.

Im Oktober 1984 wurde Hemhofen im Landkreis-Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden als schönste Ortschaft im Landkreis Erlangen-Höchstadt ausgezeichnet.

Im Jahre 2005 feierten Hemhofen und Zeckern gemeinsam den 650. Geburtstag (1355–2005).

Eingemeindungen

Im Zuge der Gebietsreform in Bayern wurde am 1. Juli 1971 die Gemeinde Zeckern eingegliedert.[10]

Einwohnerentwicklung

Gemeinde Hemhofen

| Jahr | 1987 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Einwohner | 4278 | 5127 | 5122 | 5113 | 5193 | 5171 | 5191 | 5244 | 5367 | 5295 | 5298 |

| Häuser[11] | 1094 | 1430 | 1457 | 1471 | 1483 | ||||||

| Quelle | [12] | [13] | [13] | [13] | [13] | [13] | [13] | [13] | [13] | [13] | [13] |

Ort Hemhofen (= Gemeinde Hemhofen bis 1971)

| Jahr | 1818 | 1840 | 1852 | 1855 | 1861 | 1867 | 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1919 | 1925 | 1933 | 1939 | 1946 | 1950 | 1952 | 1961 | 1970 | 1987 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Einwohner | 538 | 634 | 636 | 675 | 642 | 643 | 623 | 591 | 598 | 601 | 593 | 606 | 572 | 554 | 533 | 617 | 639 | 666 | 660 | 1036 | 1048 | 1037 | 1151 | 1401 | 2770 |

| Häuser[11] | 84 | 112 | 115 | 112 | 121 | 131 | 185 | 717 | |||||||||||||||||

| Quelle | [14] | [15] | [15] | [15] | [16] | [15] | [17] | [15] | [15] | [18] | [15] | [15] | [19] | [15] | [15] | [15] | [20] | [15] | [15] | [15] | [21] | [15] | [9] | [22] | [12] |

Konfessionsstatistik

Gemäß dem Zensus 2011 waren 45,0 % römisch-katholisch, 31,9 % der Einwohner evangelisch und 23,1 % waren konfessionslos, gehörten einer anderen Glaubensgemeinschaft an oder machten keine Angabe.[23] Ende Dezember 2021 waren von den 5683 Einwohnern 37,0 % (2101) katholisch, 25,5 % (1452) evangelisch und 37,5 % (2130) waren konfessionslos oder gehörten einer anderen Glaubensgemeinschaft an.[24]

Politik

Gemeinderat

Der Hemhöfner Gemeinderat hat 20 Mitglieder zuzüglich des Ersten Bürgermeisters.

Wahlergebnisse

| Parteien / Wählergemeinschaften | % 2020[25] |

Sitze 2020 |

% 2014[26] |

Sitze 2014 |

% 2008[27] |

Sitze 2008 |

% 2002[28] |

Sitze 2002 | |

| CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern | 37,6 | 7 | 38,1 | 8 | 31,7 | 6 | 30,9 | 6 |

| SPD | SPD Bayern | 13,5 | 3 | 23,1 | 5 | 27,6 | 6 | 34,1 | 7 |

| FW | Freie Wähler Bayern | 21,8 | 4 | 16,3 | 3 | 28,7 | 6 | 22,1 | 5 |

| Grüne | Bündnis 90/Die Grünen Bayern | 19,5 | 4 | 11,9 | 2 | – | – | – | – |

| AW | Allgemeine Wählerschaft | 7,6 | 2 | 10,6 | 2 | 11,9 | 2 | 9,6 | 2 |

| gesamt | 100,0 | 20 | 100,0 | 20 | 100,0 | 20 | 100,0 | 20 | |

| Wahlbeteiligung in % | 65,7 | 65,4 | 71,5 | 73,8 | |||||

Bürgermeister

Ludwig Nagel (CSU) wurde am 15. März 2020 mit 56,6 % der Stimmen gewählt.[29]

Wappen und Flagge

- Wappen

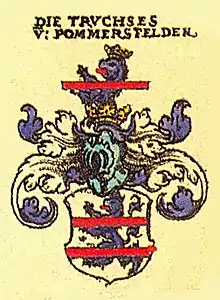

Wappen von Hemhofen |

Blasonierung: „In Silber auf goldenem Dreiberg ein unbekleideter Mohr, im linken oberen Eck in rotem Schildchen eine silberne Saufeder.“[30]

Die Gemeinde Hemhofen führt das Wappen seit 1978. |

| Wappenbegründung: Das im Jahre 1977 von den Hemhofener Gemeindevätern beschlossene Ortswappen erinnert mit dem im Mittelfeld stehenden Mohren an die Freiherren Winkler von Mohrenfels, der Spieß, die sogenannte Schweinsfeder, weist auf die Herren von Stiebar hin, der Mitte des 17. Jahrhunderts die Herren von Zeckern, des heutigen Ortsteils von Hemhofen waren. |

- Flagge

Die Gemeindeflagge ist weiß-rot.[31]

Gemeindepartnerschaften

Hemhofen unterhält seit dem 4. Juli 2009 eine Gemeindepartnerschaft mit der rumänischen Gemeinde Obereidisch (Ideciu de Sus).[32]

Infrastruktur

Die Gemeinde ist ein bevorzugtes Wohngebiet für Pendler nach Erlangen.

Baudenkmäler

- Jüdischer Friedhof: Im Gemeindeteil Zeckern befindet sich ein Jüdischer Friedhof. Mit 15.169 m² ist er einer der größten und ältesten Friedhöfe Bayerns – ein Kulturdenkmal. Bei Dokumentationen in den Jahren 1970 und 1979 wurden 1.522 Gräber gezählt, auf denen noch etwa 800 Grabsteine standen. Geschätzt wird, dass auf dem Friedhof etwa 6000 Juden beerdigt wurden.

Verkehr

Beide Gemeindeteile werden von der Staatsstraße St 2259 durchquert, die von der Bundesstraße 470 im Norden nach Erlangen verläuft. Die Kreisstraße ERH 35 verläuft westlich nach Heppstädt.[2]

In den 2000er Jahren wurde diskutiert, die RB 24 (Hirtenbachtalbahn) von Forchheim nach Zeckern zu reaktivieren. Seit 2006 steht fest, dass die Bahnstrecke nicht mehr in Betrieb genommen wird. Die Bahn hat im Jahr 2008 mit dem Abbau der eingleisigen Strecke von Höchstadt/Aisch bis Forchheim begonnen und sie bis zum Jahreswechsel 2009 vollständig entfernt. Damit erübrigt sich auch bis auf weiteres eine Anbindung Hemhofens an die Stadt-Umland-Bahn Erlangen wie in den 1990ern verschiedentlich geplant.

Durch Hemhofen verläuft der Fernwanderweg Rangau-Randweg.

Literatur

- Ingomar Bog: Forchheim (= Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken. I, 5). Komm. für Bayerische Landesgeschichte, München 1955, DNB 450540367, S. 59 (Digitalisat).

- Johann Kaspar Bundschuh: Hemhofen. In: Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Franken. Band 2: El–H. Verlag der Stettinischen Buchhandlung, Ulm 1800, DNB 790364298, OCLC 833753081, Sp. 567 (Digitalisat).

- Georg Daßler (Hrsg.): Landkreis Höchstadt a. d. Aisch. Vergangenheit und Gegenwart. Verl. f. Behörden u. Wirtschaft Hoeppner, Aßling-München 1970, DNB 457004320, S. 76.

- Hanns Hubert Hofmann: Höchstadt-Herzogenaurach (= Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken. I, 1). Kommission für Bayerische Landesgeschichte, München 1951, DNB 452071143, S. 143 (Digitalisat).

- Georg Paul Hönn: Hemhofen. In: Lexicon Topographicum des Fränkischen Craises. Johann Georg Lochner, Frankfurt und Leipzig 1747, S. 27 (Digitalisat).

- Franz Krug (Hrsg.): Der Landkreis Erlangen-Höchstadt. Verlag für Behörden u. Wirtschaft, Hof (Saale) 1979, ISBN 3-921603-00-5, S. 108.

- Wolf-Armin von Reitzenstein: Lexikon fränkischer Ortsnamen. Herkunft und Bedeutung. Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken. C. H. Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-59131-0, S. 99.

- Pleikard Joseph Stumpf: Heinhofen. In: Bayern: ein geographisch-statistisch-historisches Handbuch des Königreiches; für das bayerische Volk. Zweiter Theil. München 1853, S. 589 (Digitalisat).

Weblinks

- Gemeinde Hemhofen

- Hemhofen: Amtliche Statistik des LfStat

- Hemhofen in der Topographia Franconiae der Uni Würzburg, abgerufen am 27. September 2019.

Einzelnachweise

- Genesis Online-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik Tabelle 12411-001 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Gemeinden, Stichtage (letzten 6) (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011) (Hilfe dazu).

- Hemhofen im BayernAtlas

- Gemeinde Hemhofen in der Ortsdatenbank der Bayerischen Landesbibliothek Online. Bayerische Staatsbibliothek, abgerufen am 27. September 2019.

- Gemeinde Hemhofen, Liste der amtlichen Gemeindeteile/Ortsteile im BayernPortal des Bayerischen Staatsministerium für Digitales, abgerufen am 29. November 2021.

- W.-A. v. Reitzenstein: Lexikon fränkischer Ortsnamen, S. 99.

- I. Bog: Forchheim, S. 59.

- Adreß- und statistisches Handbuch für den Rezatkreis im Königreich Baiern. Kanzlei Buchdruckerei, Ansbach 1820, S. 49 (Digitalisat).

- H. H. Hofmann: Höchstadt-Herzogenaurach, S. 143.

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern, Gebietsstand am 1. Oktober 1964 mit statistischen Angaben aus der Volkszählung 1961. Heft 260 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München 1964, DNB 453660959, Abschnitt II, Sp. 679 (Digitalisat).

- Wilhelm Volkert (Hrsg.): Handbuch der bayerischen Ämter, Gemeinden und Gerichte 1799–1980. C. H. Beck, München 1983, ISBN 3-406-09669-7, S. 484 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Es werden nur bewohnte Häuser angegeben. 1818 werden diese als Feuerstellen bezeichnet, von 1871 bis 2017 als Wohngebäude.

- Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.): Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern, Gebietsstand: 25. Mai 1987. Heft 450 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München November 1991, DNB 94240937X, S. 334 (Digitalisat).

- LfStat: Hemhofen: Amtliche Statistik. In: statistik.bayern.de. S. 6 und 12, abgerufen am 26. Oktober 2019.

- Alphabetisches Verzeichniß aller im Rezatkreise nach seiner durch die neueste Organisation erfolgten Constituirung enthaltenen Ortschaften: mit Angabe a. der Steuer-Distrikte, b. Gerichts-Bezirke, c. Rentämter, in welchen sie liegen, dann mehrerer anderer statistischen Notizen. Ansbach 1818, S. 38 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis : Die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns in der Zeit von 1840 bis 1952 (= Beiträge zur Statistik Bayerns. Heft 192). München 1954, DNB 451478568, S. 146, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00066439-3 (Digitalisat).

- Joseph Heyberger, Chr. Schmitt, v. Wachter: Topographisch-statistisches Handbuch des Königreichs Bayern nebst alphabetischem Ortslexikon. In: K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Bavaria. Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern. Band 5. Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, München 1867, Sp. 876, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10374496-4 (Digitalisat).

- Kgl. Statistisches Bureau (Hrsg.): Vollständiges Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern. Nach Kreisen, Verwaltungsdistrikten, Gerichts-Sprengeln und Gemeinden unter Beifügung der Pfarrei-, Schul- und Postzugehörigkeit … mit einem alphabetischen General-Ortsregister enthaltend die Bevölkerung nach dem Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1875. Adolf Ackermann, München 1877, 2. Abschnitt (Einwohnerzahlen vom 1. Dezember 1871, Viehzahlen von 1873), Sp. 1049, urn:nbn:de:bvb:12-bsb00052489-4 (Digitalisat).

- K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichniss des Königreichs Bayern. Nach Regierungsbezirken, Verwaltungsdistrikten, … sodann mit einem alphabetischen Ortsregister unter Beifügung der Eigenschaft und des zuständigen Verwaltungsdistriktes für jede Ortschaft. LIV. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1888, Abschnitt III, Sp. 994 (Digitalisat).

- K. Bayer. Statistisches Bureau (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichnis des Königreichs Bayern, mit alphabetischem Ortsregister. LXV. Heft der Beiträge zur Statistik des Königreichs Bayern. München 1904, Abschnitt II, Sp. 1043 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Ortschaften-Verzeichnis für den Freistaat Bayern nach der Volkszählung vom 16. Juni 1925 und dem Gebietsstand vom 1. Januar 1928. Heft 109 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München 1928, Abschnitt II, Sp. 1077 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern – Bearbeitet auf Grund der Volkszählung vom 13. September 1950. Heft 169 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München 1952, DNB 453660975, Abschnitt II, Sp. 923 (Digitalisat).

- Bayerisches Statistisches Landesamt (Hrsg.): Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern. Heft 335 der Beiträge zur Statistik Bayerns. München 1973, DNB 740801384, S. 173 (Digitalisat).

- Hemhofen Religion, Zensus 2011

- Gemeinde Hemhofen Ortsportrait Zahlen Fakten Religionszugehörigkeit, abgerufen am 12. Februar 2022

- Ergebnis der Kommunalwahl 2014

- Ergebnis der Kommunalwahl 2008

- Ergebnis der Kommunalwahl 2002

- Bürgermeisterwahl. In: Statistik.Bayern. Bayerisches Landesamt für Statistik, abgerufen am 18. April 2021.

- Eintrag zum Wappen von Hemhofen in der Datenbank des Hauses der Bayerischen Geschichte

- Hemhofen. In: kommunalflaggen.eu. Abgerufen am 4. Juli 2020.

- Gemeinde Hemhofen – Partnergemeinde. Abgerufen am 26. Mai 2018 (deutsch).