Heimatvertriebener (Bundesvertriebenengesetz)

Als Heimatvertriebene werden nach der Legaldefinition in § 2 des Bundesvertriebenengesetzes von 1953 Vertriebene bezeichnet, die am 31. Dezember 1937 oder bereits einmal vorher ihren Wohnsitz in dem gesetzlich bestimmten Vertreibungsgebiet hatten. Darunter fallen Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Volksdeutsche, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Ostgebiete des Deutschen Reiches, das Sudetenland und alte Siedlungsgebiete in Ost- und Südosteuropa verlassen mussten und bis 1993 im Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland Aufnahme fanden.

Rechtliche Stellung in Deutschland

In den amtlichen Bevölkerungsstatistiken wurde als Heimatvertriebener gezählt, wer am 1. September 1939 in den deutschen Ostgebieten (Gebietsstand 31. Dezember 1937), im Saargebiet oder im Ausland wohnte, letztere nur mit deutscher Muttersprache. Weil die Staatsangehörigkeit volksdeutscher Vertriebener zur Zeit der Zählungen von 1946 und 1950 ein unzuverlässiges Kriterium darstellte, wurde bei ihnen stattdessen die Muttersprache als Kriterium verwendet. Die Zuordnung für nach dem 1. September 1939 geborene Kinder wurde in der Regel nach dem Wohnsitz des Vaters getroffen (im Freistaat Bayern allerdings nach der Flüchtlingseigenschaft der Mutter).

Das Lastenausgleichsgesetz vom August 1952 unterschied nicht, wer als „Vertriebener“ gilt und welcher Vertriebene als „Heimatvertriebener“. Die Begriffsdefinition aus dem Lastenausgleichsgesetz wurde im Bundesvertriebenengesetz (BVFG) vom 19. Mai 1953 erstmals neu formuliert. Der Begriff des Heimatvertriebenen und seine Rechtsstellung wurden darin geregelt. Es enthält eine Rechtsdefinition des Begriffs „Heimatvertriebener“, deren Unterscheidungsmerkmal der Wohnsitz des Vertriebenen am 31. Dezember 1937 war. Nur wer vor 1938 bereits in den Vertreibungsgebieten wohnte, konnte nun geltend machen, aus seiner Heimat vertrieben worden zu sein.

§ 2 BVFG in der ursprünglich geltenden Fassung lautete:

- Heimatvertriebener ist ein Vertriebener, der am 31. Dezember 1937 oder bereits einmal vorher seinen Wohnsitz in dem Gebiet desjenigen Staates hatte, aus dem er vertrieben worden ist (Vertreibungsgebiet); die Gesamtheit der Gebiete, die am 1. Januar 1914 zum Deutschen Reich oder zur Österreichisch-Ungarischen Monarchie oder zu einem späteren Zeitpunkt zu Polen, zu Estland, zu Lettland oder zu Litauen gehört haben (Memelgebiet), gilt als einheitliches Vertreibungsgebiet.

- Als Heimatvertriebener gilt auch ein vertriebener Ehegatte oder nach dem 31. Dezember geborener Abkömmling, wenn der Ehegatte oder bei Abkömmlingen ein Elternteil als deutscher Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger am 31. Dezember 1937 oder bereits einmal vorher seinen Wohnsitz im Vertreibungsgebiet gehabt hat.

Diese Definition unterscheidet sich von der des Vertriebenen in § 1 BVFG, der Personen umfasst, die ihren Wohnsitz nicht bereits am Stichtag 31. Dezember 1937 im Vertreibungsgebiet hatten.[1]

Rechte und Vergünstigungen nach dem BVFG in seiner ursprünglichen Fassung konnten nur Heimatvertriebene in Anspruch nehmen, die im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in West-Berlin ihren ständigen Aufenthalt hatten, außerdem Sowjetzonenflüchtlinge.

Ältere amtliche Terminologie

Während die 1953 erstmals eingeführten gesetzlichen Begriffe eine relativ klar umrissene juristische Bedeutung haben, die sich beispielsweise in den Flüchtlingsausweisen A, B oder C auswirkt, werden in älteren amtlichen Aktenbeständen die Begriffe „Flüchtling“ oder „Vertriebener“ meistens synonym und für alle Personen verwendet, die von Umsiedlung, Evakuierung, Flucht und Vertreibung betroffen waren. Eingeschlossen sind auch nach dem Abschluss der Vertreibungen aufgenommene Aussiedler, oft auch Evakuierte, Fremdarbeiter, Ausländer, und Displaced Persons. Während die Volkszählungen von 1946 und 1950 als Kriterium den Wohnsitz vom 1. September 1939, also bei Kriegsbeginn, verwenden, zeigt die Palette der Begriffe mit Bezeichnungen wie „Ostrückwanderer“, „Rückkehrer“ oder „Rückwanderer“, dass die Thematik von Flucht und Vertreibung im engen Zusammenhang steht mit den während des Krieges vom Deutschen Reich durchgeführten Umsiedlungen deutscher Bevölkerungsgruppen in Ost- und Südosteuropa.[2] Im vereinfachenden Begriffspaar „Flucht und Vertreibung“, das heute meistens benutzt wird, ist die Vielfalt der Zuwanderungsgründe nicht mehr sichtbar.

Flucht und Vertreibung

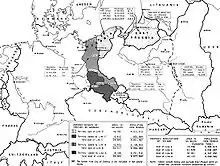

Noch vor der erzwungenen Migration der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße-Grenze, der Tschechoslowakei, aus Ungarn und aus anderen Siedlungsgebieten in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa flohen am Ende des Zweiten Weltkriegs Hunderttausende in den Westen.[3]

Bereits ab Herbst 1944 setzten sich große Flüchtlingsströme aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Ostbrandenburg, seit 1945 auch aus dem annektierten Sudetenland in Bewegung. Die Flucht wurde von deutschen Behörden angeordnet oder erfolgte aus Angst vor den Gefahren der näherrückenden Kriegsfront wie Bombardierungen oder Artilleriebeschuss. Berichte und Gerüchte über Massaker, Massenvergewaltigungen und Plünderungen in bereits von der Roten Armee oder Partisanenverbänden erreichten Gebieten taten ein Übriges.

Im Oktober 1944 begannen sogenannte wilde Vertreibungen durch die ortsansässige nichtdeutsche Bevölkerung, besonders in Gebieten mit deutschen Minderheiten wie etwa auf dem Balkan oder in der Slowakei. Neusiedler kamen an, die zuvor oft selbst vertrieben worden waren. Das Potsdamer Abkommen vom August 1945 legte schließlich fest, dass die Ausweisung der Deutschen „in ordnungsgemäßer und humaner Weise“ zu erfolgen habe. Es markiert den Zeitpunkt des offiziellen Übergangs von individueller und wilder Flucht zur organisierten und planmäßigen Vertreibung und Zwangsumsiedlung. Damalige amtliche Schätzungen gingen von 13–14 Millionen Flüchtlingen aus dem Gebiet östlich von Oder und Neiße im Zeitraum von Januar 1945 bis Juli 1946 aus.[4]

Zwischen 1944 und 1948 mussten 11.900.000 Deutsche ihre Heimat verlassen:[5]

| Herkunftsgebiet | Flüchtlinge und Vertriebene |

|---|---|

| Ostbrandenburg | 400.000 |

| Ostpreußen | 1.960.000 |

| Pommern | 1.430.000 |

| Posen, Westpreußen, Danzig, Baltikum | 1.160.000 |

| Schlesien | 3.200.000 |

| Sudetenland | 3.000.000 |

| Jugoslawien, Rumänien, Ungarn | 760.000 |

Flüchtlinge und Vertriebene im Westen

Die alliierten Planungen orientierten sich am Übereinkommen von Potsdam und sahen Aufnahmequoten für die einzelnen Besatzungszonen vor. Eingewiesen wurde vornehmlich in die britische und amerikanische Zone. Frankreich hatte an der Potsdamer Konferenz nicht teilnehmen dürfen und verweigerte die Aufnahme der organisierten Transporte in seine Zone bis 1948.

1946 verboten die Westalliierten politisch orientierte Vereinigungen der Flüchtlinge und ließen nur noch kulturelle zu. Als 1948 die Kommunisten die Herrschaft in der Tschechoslowakei übernahmen, lockerten sie das Koalitionsverbot schrittweise, weil nun nicht mehr die Assimilierung der Flüchtlinge Priorität hatte, sondern im Ost-West-Konflikt die antikommunistische Einstellung der meisten Vertriebenen hoch im Kurs stand. Für kurze Zeit gab es in Westdeutschland ein Notparlament der Vertriebenen in eigener Regie. Der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten verfolgte als Interessenvertretung wirtschaftliche und sozialpolitische Ziele und kandidierte bei Landtags- und Bundestagswahlen.

In den Landsmannschaften der Vertriebenen bildete die gemeinsame Herkunft das verbindende und tragende Element. In Deutschland wurde als Dachorganisation der Heimatvertriebenen der Bund der Vertriebenen gegründet. Er umfasst 21 Landsmannschaften, worunter die mitgliederstärksten die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Schlesische Landsmannschaft sind. Nach Gründung der Bundesrepublik fanden jährliche Bundestreffen der Vertriebenenverbände statt. Bekannt sind ihre großen Pfingsttreffen. In der Charta der deutschen Heimatvertriebenen von 1950 verzichteten diese auf Rache und Vergeltung.

In Österreich fanden etwa 430.000 Vertriebene Aufnahme. Hier entstand bereits im Jahr 1945 der Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs. Ende der 1940er Jahre stand die Entschädigung des verloren gegangenen Besitzes durch den so genannten Lastenausgleich im Vordergrund des politischen Engagements der Organisationen, in denen Flüchtlinge und Vertriebene sich zusammengeschlossen hatten. Deutschland und Österreich erließen 1952 bzw. 1956 Lastenausgleichsgesetze.

Aufnahme in Deutschland

Aufnahme der 11.935.000 Vertriebenen in der Bundesrepublik Deutschland und DDR (1950):

| Land | Besatzungs- zone |

Anzahl | Anteil der | |

|---|---|---|---|---|

| Vertriebenen (in D) |

Wohn- bevölkerung | |||

| Baden-Württemberg | FBZ/ABZ | 862.000 | 7,2 % | 13,5 % |

| Bayern | ABZ | 1.937.000 | 16,2 % | 21 % |

| Brandenburg | SBZ | 581.000 | 4,9 % | 23 % |

| Bremen | ABZ | 48.000 | 0,4 % | 8,6 % |

| Hamburg | BBZ | 116.000 | 1 % | 7,2 % |

| Hessen | ABZ | 721.000 | 6 % | 16,5 % |

| Mecklenburg-Vorpommern | SBZ | 981.000 | 8,2 % | 45 % |

| Niedersachsen | BBZ | 1.851.000 | 15,5 % | 27 % |

| Nordrhein-Westfalen | BBZ | 1.332.000 | 11,2 % | 10 % |

| Ost-Berlin | SBZ | ? | ? | 6 % |

| Rheinland-Pfalz | FBZ | 152.000 | 1,3 % | 5 % |

| Sachsen | SBZ | 781.000 | 6,5 % | 14 % |

| Sachsen-Anhalt | SBZ | 961.000 | 8,1 % | 23 % |

| Schleswig-Holstein | BBZ | 857.000 | 7,2 % | 33 % |

| Thüringen | SBZ | 607.000 | 5,1 % | 20,5 % |

| West-Berlin | ABZ/FBZ/BBZ | 148.000 | 1,2 % | 6,9 % |

Das sind 1950 zusammen 11.935.000, davon 3.911.000 in der DDR und 8.024.000 in der Bundesrepublik

(später als 1950 gekommene Vertriebene und SBZ/DDR-Flüchtlinge sind nicht enthalten).[6]

Das Saarland war 1950 autonom und wirtschaftlich an Frankreich angeschlossen, es wird daher nicht aufgelistet.

Baden-Württemberg war 1950 noch nicht gegründet; die ehemaligen Länder Württemberg-Baden (ABZ), Württemberg-Hohenzollern (FBZ) und Südbaden (FBZ) gingen in ihm auf.

Die niedrigen Zahlen in den französisch besetzten Gebieten rühren daher, dass in der Französischen Besatzungszone zunächst keine Vertriebenen aufgenommen wurden; das änderte sich erst 1949 mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland.

Siehe auch

Literatur

- Mathias Beer: Flucht und Vertreibung der Deutschen. Voraussetzungen, Verlauf, Folgen. C.H. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-61406-4.

- Detlef Brandes: Der Weg zur Vertreibung 1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum „Transfer“ der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen. 2., überarb. und erw. Aufl., Oldenbourg, München 2005, ISBN 3-486-56731-4.

- Detlef Brandes, Holm Sundhaussen, Stefan Troebst (Hrsg.): Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts. Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2010, ISBN 978-3-205-78407-4.

- Dieter Blumenwitz: Flucht und Vertreibung. Carl Heymanns Verlag, Köln 1987.

- Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (Hrsg.): Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa[7]

- Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße. 2 Bände in 3 Teilbänden Bonn (1954);

- Das Schicksal der Deutschen in Ungarn. Bonn 1956;

- Das Schicksal der Deutschen in Rumänien. Bonn 1957;

- Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei. 2 Bände, Bonn 1957;

- Das Schicksal der Deutschen in Jugoslawien. Bonn 1961;

- Ortsregister, 1963.

- Felix Ermacora: Die sudetendeutschen Fragen. Rechtsgutachten. Langen-Müller Verlag, München 1992, ISBN 3-7844-2412-0. (Eintrag in der Deutschen Digitalen Bibliothek)

- Wolfgang Fischer: Heimat-Politiker? Selbstverständnis und politisches Handeln von Vertriebenen als Abgeordnete im Deutschen Bundestag 1949–1974. Droste Verlag, Düsseldorf 2010, ISBN 978-3-7700-5300-1.

- Hans Henning Hahn, Eva Hahn: Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichte. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2010, ISBN 978-3-506-77044-8.

- Dierk Hoffmann, Marita Krauss, Michael Schwartz (Hrsg.): Vertriebene in Deutschland – Sondernummer. Interdisziplinäre Ergebnisse und Forschungsperspektiven, Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, München 2000, ISBN 3-486-64505-6.

- Grzegorz Hryciuk/Małgorzata Ruchniewicz/Bożena Szaynok/Adrzej Żbikowski: Atlas Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung. Ostmitteleuropa 1939–1959. Polen, Deutsche, Juden, Ukrainer. Warschau 2009.

- Erika Steinbach: Die Macht der Erinnerung. 2. überarbeitete und ergänzte Auflage, Universitas-Verlag, München/Wien 2011, ISBN 978-3-8004-1495-6.

- Tadeusz Bialecki u. a.: Stettin/Szczecin 1945–1946, Dokumente – Erinnerungen, Dokumenty – Wspomnienia. Hinstorff, Rostock 1994, ISBN 3-356-00528-6.

- Ray M. Douglas: ‘Ordnungsgemäße Überführung’. Die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aus dem Englischen übersetzt von Martin Richter, C.H. Beck, München 2012, ISBN 978-3-406-62294-6.

- Christian Lotz: Die Deutung des Verlusts. Erinnerungspolitische Kontroversen im geteilten Deutschland um Flucht, Vertreibung und die Ostgebiete (1948–1972). Köln 2007.

- Brunnhilde Scheuringer: 30 Jahre danach. Die Eingliederung der volksdeutschen Flüchtlinge und Vertriebenen in Österreich, Braumüller, 1983, ISBN 3-7003-0507-9.

- Norman M. Naimark: Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. Harvard University Press, Cambridge 2001.

- Alfred-Maurice de Zayas: Die Nemesis von Potsdam. Herbig Verlag, München 2005.

- Alfred M. de Zayas: Heimatrecht ist Menschenrecht. München 2001, ISBN 3-8004-1416-3.

- Steffen Prauser, Arfon Rees: The Expulsion of the “German” Communities from Eastern Europe at the End of the 2nd World War. European University Institute, Florenz 2004.

Weblinks

- Dokumentation der Bundeszentrale für politische Bildung

- Dokumentation des Deutschen Historischen Museums

- Staatsminister für Kultur und Medien – Vermittlung und Förderung deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa

- Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE)

- Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung (SFVV)

- Vertreibung der Deutschen aus der Grafschaft Glatz (Schlesien)

- Michael Schwartz: Vertriebene im doppelten Deutschland. Integrations- und Erinnerungspolitik in der DDR und in der Bundesrepublik, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 2008, S. 101–151

- Karl Wilhelm Fricke: Mythos der Integration? Deutsch-deutsche Vertriebenenpolitik im Vergleich, FAZ, 7. Juni 2005

- Literatur zu Ankunftserfahrungen, Integrationsprozessen und Erinnerungen von deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, abgerufen am 30. Januar 2017

Einzelnachweise

- Walter Ziegler: Flüchtlinge und Vertriebene, Historisches Lexikon Bayerns, 6. September 2011.

- Mathias Beer: Flüchtlinge und Vertriebene im deutschen Südwesten nach 1945. Eine Übersicht der Archivalien in den staatlichen und kommunalen Archiven des Landes Baden-Württemberg, Thorbecke, Sigmaringen 1994, ISBN 3-7995-2502-5, S. 16.

- Vgl. Arnd Bauerkämper: Deutsche Flüchtlinge und Vertriebene aus Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa in Deutschland und Österreich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In: Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, hrsg. v. Klaus J. Bade, Pieter C. Emmer, Leo Lucassen, Jochen Oltmer. Paderborn/München 2007, 2., erw. Aufl. 2008, S. 477–485.

- Behörde oder Selbsthilfe. In: Die Zeit. Nr. 34, 10. Oktober 1946, ISSN 0044-2070 (zeit.de [abgerufen am 25. Oktober 2017]).

- Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 20. September 2015, Nr. 38, S. 26.

- Jochen Oltmer: Zwangswanderungen nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Deutschland Archiv Online, hrsg. von der Bundeszentrale für politische Bildung, 15. März 2005.

- Zur Zusammensetzung der Autorengruppe vgl. Bernd Faulenbach: Einführung in die Dokumentation. (Memento vom 5. Februar 2012 im Internet Archive)