Geschichte der Naturwissenschaften

Die Geschichte der Naturwissenschaften umfasst die Entwicklung der empirischen und systematischen Erforschung der Natur von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart. Zu ihr gehört auch das gesellschaftliche Umfeld, in dem Wissenschaft praktiziert wurde, der Transfer von Wissen in andere Kontexte und ihre Wirkung auf die Gesellschaft.

Das menschliche Erkennen der Natur führte oft zu einem Verwenden der Natur (Naturbeherrschung). Das Potential dazu nahm im Laufe der Geschichte stark zu – somit verstärkte sich auch die Einschätzung eines Fortschrittes in der Naturerkenntnis. Aus einem solchen Erfolgsbewusstsein heraus wird Geschichte geschrieben; historische Reflexion ist somit an sich schon ein Indiz für das Bewusstsein, auf dem betreffenden Gebiet viel erreicht zu haben. Die dementsprechende Darstellung konzentrierte sich auf richtig/falsch/erster – d. h. welche Sichtweise war richtig oder falsch (jeweils aus heutiger Einschätzung), wer erkannte etwas schon oder noch nicht, und vor allem: Wer war der erste (Priorität). Eine solche geradlinige Darstellung wird heute als zu vereinfachend kritisiert.

Im Rahmen der Wissenschaftsgeschichte bedeutet Entdecken ein Vermitteln: Der Entdecker erfasst das Neue an dem von ihm Beobachteten oder theoretisch Erschlossenen, und er veröffentlicht das von ihm Erkannte, macht es somit der Mitwelt zugänglich. So gilt z. B. für Europäer nicht der erste Mensch, der vor Jahrtausenden Amerika betrat, als Entdecker Amerikas, sondern derjenige, durch den die Existenz Amerikas den Europäern bekannt wurde.[1]

Forschungsfeld und Abgrenzung

Mit Geschichte der Naturwissenschaften wird oft auch die Erforschung dieser Geschichte bezeichnet – gemäß der Doppelbedeutung des Wortes „Geschichte“. Zur Erforschung und Darstellung der Geschichte der Naturwissenschaften sowie der anderen Wissenschaften → siehe den Hauptartikel Wissenschaftsgeschichte. Dieser Artikel hier behandelt das Geschehen selbst.

Genauere Angaben zur Geschichte der Astronomie, Geschichte der Physik usw. siehe die betreffenden Artikel – sowie überhaupt die Artikel zu den einzelnen Naturforschern. In diesem Überblicksartikel hier geht es also nicht um viele – ohnehin an den genannten Orten nachzulesende – Einzelheiten, sondern um Querverbindungen und allgemeine Einsichten.

Die Geschichte der Naturwissenschaften hat zahlreiche Berührungen zur Geschichte der Mathematik, der Medizin und der Technik. Diese Disziplinen werden aber auseinandergehalten. Mathematik kann in allen wissenschaftlichen Disziplinen angewandt werden, ist aber eine „reine“ Wissenschaft. Zur Geschichte der Medizin und Geschichte der Ingenieurwissenschaften gehört nicht nur wissenschaftliche Forschung, sondern auch deren praktische Anwendung. Schon deshalb ist eine getrennte Behandlung naheliegend.

Naturwissenschaften im Altertum

Eine wichtige Voraussetzung für die Naturforschung war die Sesshaftigkeit von Menschen. Sie entdeckten einfache Gesetzmäßigkeiten in Naturvorgängen wie den Wechsel der Jahreszeiten oder die periodischen Bewegungen der Himmelskörper. Eine recht genaue Bestimmung der Sonnen- und Sternpositionen sowie der Mondphasen belegen viele der sogenannten Kalenderbauten, wie etwa Kreisgrabenanlagen, Sonnentempel und zahlreiche Megalithanlagen. So wurden beispielsweise die Tore von Kreisgrabenanlagen an der exakten Position ausgerichtet, die der Sonnenaufgang der Wintersonnenwende von der Mitte der Anlage markiert. Wichtige Daten wie Neumonde, Tag-und-Nacht-Gleiche sowie die Winter- und Sommersonnenwende wurden erfasst und hatten in vielen Frühkulturen kultische Bedeutung. Die Entwicklung verschiedener Kalendersysteme durch astronomische Beobachtung kann als eine der ersten und wichtigsten wissenschaftlichen Errungenschaften früher Zivilisation eingeordnet werden.

Mesopotamien und Ägypten

Ein nachhaltig effektiver Ackerbau wurde besonders in Flussregionen des Orients möglich, weshalb sich aus Siedlergemeinschaften größere Städte bildeten. Mit einer beruflichen Differenzierung entstand ein von Priestern und Beamten geführter Verwaltungsapparat, der für die Organisation von Aufgaben Schriftsysteme entwickelte. Diese waren jedoch recht komplex und bestanden aus Tausenden von Zeichen, sodass nur die Elite lesen und schreiben lernen konnte.

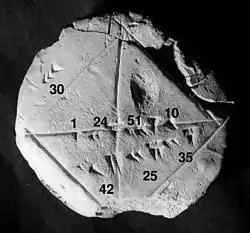

Von großer Bedeutung waren die Entwürfe verschiedener Zahlensysteme und Einheiten, um Gewichte, Entfernungen, Winkel, Zeiten, Geldmengen und andere Größen zu beschreiben. Die Sumerer und Babylonier benutzten das sogenannte Sexagesimalsystem mit der Basiszahl 60, weil diese viele ganze Teiler hat. So wurde schon damals eine Stunde in 60 Minuten zerlegt. Für die Berechnung von Flächeninhalten (wie etwa Felder) und Rauminhalten verwendeten sie Multiplikationstabellen. Des Weiteren beherrschten sie einfache Bruchrechnungen und lösten quadratische und kubische Gleichungen mit Hilfe von Wurzeltafeln.[2] Für die zeitliche Orientierung verwendeten sie den Mondkalender. Seit etwa 700 v. Chr. führten die Babylonier systematisch genaue Beobachtungen der bekannten Planeten durch und erfassten ihre Positionen relativ zu den Fixsternen algebraisch. Jedoch entwickelten sie aus ihren Daten keine geometrische Vorstellung eines Weltsystems, sondern dachten sich die Erde als eine von Wasser umgebene Scheibe, die von einer Himmels-Halbkugel überwölbt ist.[3]

Die Ägypter waren in den Bereichen Astronomie und Mathematik nicht so weit fortgeschritten wie die Babylonier, waren ihnen aber im Bereich der Medizin überlegen. Durch die Abzählung der Tage zwischen den alljährlichen Nilüberschwemmungen und deren Mittelung im Laufe der Jahre ergab das Sonnenjahr in ihrem Kalender 365 Tage. Sie stellten sich die Welt quaderförmig vor, deren flacher oder etwas gewölbter Himmel von vier Bergspitzen an den Ecken des Festlands gehalten wurde. Im Bereich der Medizin wurde die Krankheit für einen dämonischen Geist gehalten, den es durch Verabreichung von Arzneimitteln zu vertreiben galt. Trotz dieser mythischen Vorstellungen gab es um die Zeit 1600 v. Chr. schon die Beschreibung von etwa 47 Krankheiten mit ihren Symptomen, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten.[4]

In Babylon und Ägypten nahmen die Priester, die gleichzeitig auch Beamte waren, naturwissenschaftliche Aufgaben wahr und hielten ihre Erkenntnisse vor allem in den Bereichen Astronomie, Mathematik und Medizin schriftlich fest. Jedoch entstand in der gelehrten Tradition im Laufe der Jahrhunderte die Neigung, sich auf die Aneignung und Deutung dieser alten Schriften zu beschränken und auf mögliche Fortschritte zu verzichten. Zur Tradition des Handwerks (z. B. im Bereich Metallerzeugung) bestand eine tiefe Kluft, sodass die Chance einer gegenseitigen Befruchtung vertan wurde. Die Handwerker gaben ihre Fertigkeiten durch Vorzeigen und mündliches Erklären weiter.[5]

Im 2. Jahrtausend v. Chr. kam es neben den beiden Hochkulturen der Ägypter und Babylonier zu zwei sehr wichtigen Neuerungen: der Alphabetschrift und der Eisenverarbeitung. Wahrscheinlich waren es die Phönizier, die als erste eine Schrift mit etwa nur 30 Zeichen, basierend auf Lauten der Aussprache, entwickelten. Dadurch konnten auch Menschen außerhalb der elitären Klassen das Lesen und Schreiben lernen. Gleichzeitig verbreitete sich das in Kleinasien entwickelte Verfahren zum Schmelzen von Eisenerz in dem Vorderen Orient und dem Mittelmeerraum. Das Ende der Bronzezeit war gekommen. Völker, die Seehandel praktizierten, profitierten von der Eisenerzeugung und gingen auf diese Weise von der Steinzeit direkt in die Eisenzeit über.[6]

Griechische Kultur

Die griechische Kultur profitierte durch den Seehandel von einem regen Austausch an Wissen zwischen den umliegenden Zivilisationen. Das von anderen Völkern übernommene Wissen und eigene Naturbeobachtungen wurden zuerst zwar vorwiegend mythologisch gedeutet, jedoch entstand im Laufe der Jahrhunderte in der Naturphilosophie eine Orientierung an der Mathematik. Man versuchte zuerst hauptsächlich Aussagen über das „Wesen“ der Natur und das dynamische Prinzip allen Wirkens zu treffen und dessen Ursprung (arché) oder Urstoff zu finden. Anaximenes vermutete beispielsweise die Luft als Ursubstanz und argumentierte, dass alle anderen Stoffe verschiedene Erscheinungsformen der selbigen seien. Durch Verdichtung der Luft entstehen Wind, Wolken, daraus Wasser und bei noch stärkerer Kompression Erde und Stein.[7] So soll jede beobachtete Einzelsubstanz als eine Art Aggregatzustand des einen Urstoffs erklärt werden (materialer Monismus). Ein weiteres Beispiel ist die Vier-Elemente-Lehre von Empedokles, der dynamische Prozesse zwischen den vier „Elementen“ Feuer, Luft, Wasser und Erde beschreibt, aus denen die ganze wahrnehmbare Welt zusammengesetzt sei. Entscheidend ist dabei nicht nur die objektive Beschreibung, sondern die Ursache hinter der Entfaltung und Wandlung der Natur (Metaphysik).

Obwohl sich die Argumentationsweise der damaligen Naturphilosophen größtenteils von der heutigen Wissenschaftsmethodik unterscheidet, wurden schon damals die wichtigsten Denkrichtungen beschritten. Die Philosophen Leukipp, Demokrit und später Epikur entwickelten die Ansicht des Atomismus, die von der Unteilbarkeit der elementaren Bestandteile (Atome) des Universums ausgeht.[8] Auf diese Weise sollte Vielfalt und Komplexität durch Reduktion auf Weniges seine Erklärung finden. Demgegenüber ordnet Aristoteles mit dem Konzept der sogenannten Übersummativität der Gesamtheit einen größeren Gehalt zu als der Summe seiner Teile.[9] Dieses Paradigma stützt sich auf die Beobachtung, dass ein System nicht vollständig aus den Eigenschaften seiner Einzelteile erklärt werden kann (Emergenz) und wird heute als Holismus bezeichnet. Die Auseinandersetzung mit dieser und zahlreichen anderen Fragestellungen damaliger Zeit ist bis heute von großer Bedeutung für die Wissenschaftstheorie.

Die Kugelgestalt der Erde wurde schon im 6. Jahrhundert v. Chr. von den Pythagoreern vermutet und durch stichhaltige Argumente von Aristoteles in seinem Werk Über den Himmel begründet. Aus den bekannten Abläufen der Himmelskörper wurde ein geometrisches Weltsystem entwickelt, das die Bewegungen der Sonne, des Mondes, der Planeten und des Fixsternhimmels auf getrennten Sphären um die Erde beschreibt.[10] Damit konnten Sonnen- und Mondfinsternisse veranschaulicht und andere astronomische Phänomene erklärt werden. Aristarchos von Samos – der im Gegensatz zur aristotelischen Schule ein heliozentrisches System vertrat – schätzte durch Winkelmessungen die relativen Abstände von Sonne und Mond ab. Eratosthenes konnte durch präzise Winkelmessung und geometrische Überlegungen schon im 3. Jahrhundert v. Chr. den Umfang der Erde zu 250000 Stadien (Größenordnung etwa 40.000 km) bestimmen.[11] Das geozentrische Weltbild wurde von Claudius Ptolemäus durch die Epizykeltheorie erweitert und ermöglichte so eine komplizierte, aber dafür recht genaue Beschreibung der Mechanik bekannter Himmelskörper. Das ptolemäische Weltbild dominierte fast 1500 Jahre, bis zu den Anfängen moderner Naturwissenschaft in Europa.

China und Indien

In China waren Philosophie und Technik weitgehend voneinander getrennt. Die Gelehrten betrachteten praktische Arbeit – und somit auch Experimente – als erniedrigend.[12] Das war generell so in Gesellschaften, in denen die Landwirtschaft stark dominierte – im Unterschied zu Gesellschaften, die intensiv Handel betrieben.[13] Dieser war in China zwar bedeutend, aber jene Produkte, die große Bedeutung erlangten, wurden verstaatlicht.[14]

Ab etwa 400 v. Chr. gab es zuverlässige astronomische Beobachtungen, die zum Positionsbestimmen von 800 Sternen führten.[15] Die beobachtende Astronomie wurde aber nur algebraisch betrieben, sie blieb getrennt von spekulativer Kosmologie sowie von geometrischen Konzepten.[16] Empirische Beobachtungen und umfassende theoretische Vorstellungen konnten einander also nicht befruchten.[17]

Die chinesische Vorstellung von den beiden Kräften Yin und Yang (weiblich passiv bzw. männlich aktiv) wurde in der Alchemie einflussreich. Diese hatte eine Blütezeit während der Han-Dynastie (etwa 200 v. Chr. – 200 n. Chr.); die Alchemie suchte nach dem Elixier der Unsterblichkeit. Ein wichtiges damals entstandenes Lehrbuch war der Kanon der Medizin, der den Menschen als Mikrokosmos betrachtete, analog zum Universum; außerdem wurde damals die Arithmetik in 9 Abschnitten überarbeitet.

Die Chinesen kannten den Magneten und Schießpulver, außerdem Papier und Druck. Gedruckt wurde mittels Blockdruck, d. h. Holztafeldruck (jeweils eine ganze Seite). Im 11. Jahrhundert n. Chr. wurden bewegliche Lettern aus Ton eingeführt, sie setzten sich aber nicht durch, da es bei der großen Zahl der chinesischen Schriftzeichen kaum eine Erleichterung brachte.

Nach der Herrschaft der Mongolen war der Verkehr mit China erleichtert – vgl. die Erkundungen von Marco Polo (um 1300) aus Venedig.

In Indien entstand ein dezimales Zahlensystem, außerdem – vor Beginn unserer Zeitrechnung – eine alphabetische Schrift, die für die heilige Schrift der Veden verwendet wurde.

Naturwissenschaften im Mittelalter

Islamische Welt

In Bagdad wurde 825 n. Chr. das Haus der Weisheit (Bagdad) gegründet, eine Akademie, in der zahlreiche Übersetzungen antiker Texte angefertigt, aber auch eigene Forschungen gemacht wurden. Unter anderem wurde der Erdumfang neu bestimmt und ein astronomisches Observatorium errichtet. Einflussreich für die Alchemie war Dschābir ibn Hayyān. Er betonte die Erfahrung (einschließlich mystische), und er benutzte die Waage.[18]

Das Papiermachen wurde aus China übernommen. 1005 wurde in Kairo ein „Haus der Wissenschaft“ begründet. Dort lehrte Al-Haitham, der u. a. in der Optik forschte und Vergrößerungsgläser entwickelte.

Im Kalifat von Córdoba im heutigen Spanien entwickelte sich eine fruchtbare interkulturelle Wissenschaft. In Córdoba wurde 970 n. Chr. eine Bibliothek und eine Akademie gegründet, und um 1080 n. Chr. wurden die Toledaner Tafeln (das waren astronomische Tabellen mit Angaben zu den künftigen Planeten-Positionen) veröffentlicht. Ebenfalls in Córdoba wirkte Averroes.

Europas handwerkliche Tradition

Die Germanen betrieben eine Dreifelderwirtschaft. Diese effektive Bewirtschaftung führte zu einem Nahrungsmittel-Überschuss und darum zu Wohlstand, der für mehrere Unternehmungen eingesetzt wurde: um Dome zu bauen oder Universitäten zu gründen.[19] Auch die Entwicklung der Hanse (Lübeck wurde 1243 gegründet) ist ein Beleg für Wohlstand.

Im 13. Jahrhundert wurde der Kompass bekannt, und die Erzeugung von Papier kam über die Araber nach Italien und um 1400 nach Deutschland. Dort erfand Johann Gutenberg vor 1450 ein Lettern-Gießinstrument. Und auch das Schießpulver wurde bekannt. Buchdruck und Feuerwaffen bewirkten um 1500 n. Chr. einen vergleichbaren Umbruch wie die Verbreitung von Alphabet und Eisen um 1000 v. Chr.[20]

Ab etwa 1400 begannen Handwerker und Baumeister, ihre Methoden aufzuschreiben, während sie diese zuvor nur mündlich weitergaben. Um 1500 gab es bedeutende Künstler-Ingenieure (wie Leonardo da Vinci), die aber noch wenig spezialisiert waren und deswegen trotz ihrer Kreativität keine starken Auswirkungen auf die naturwissenschaftliche Forschung hatten.

Europas wissenschaftliche Tradition

Nach dem Abschluss der „ersten Phase“ der Rückeroberung von Spanien (1085 n. Chr.) wurde Toledo Hauptstadt Spaniens sowie Sitz des Erzbischofs. Es kam dort zu vielen Übersetzungen aus dem Arabischen ins Lateinische (z. B. vom Almagest des Ptolemäus). Auch Sizilien wurde zurückerobert, und Kaiser Friedrich II. förderte Übersetzungen, etwa der biologischen Texte von Aristoteles sowie der arabischen Alchemie. Die astronomischen Alfonsinischen Tafeln entstanden um 1260 n. Chr. durch jüdische Gelehrte.

Leonardo Fibonacci schrieb nach 1200 das Buch der Rechenkunst (Liber abbaci) und erläuterte darin die „novem figurae indorum“ (neun Ziffern der Inder).

Die ersten „Voll-Universitäten“ entstanden im 12. Jahrhundert in Bologna, Paris und Oxford. Der Begriff universitas bezeichnete ursprünglich eine handwerkliche Zunft; ab dem 13. Jahrhundert wurde damit nur noch eine gelehrte Vereinigung bezeichnet, nämlich eine universitas magistrorum et scholarium. An der vorbereitenden „artistischen Fakultät“ wurden die „artes liberales“ unterrichtet (unterteilt in Trivium und Quadrivium). An den drei höheren Fakultäten (der theologischen, juridischen und medizinischen) konnte ein Doktorat erworben werden.

Die Dominikaner Albertus Magnus und Thomas von Aquin in Köln integrierten Aristoteles in die katholische Theologie (scholastischer Aristotelismus); dadurch wurde der Neuplatonismus der Kirchenväter verdrängt.

Im Rahmen der Alchemie wurde experimentiert; die dabei entwickelten Vorstellungen waren aber spekulativ: durch die Vereinigung von männlichem Schwefel mit weiblichem Quecksilber sollten Metalle erzeugt werden. Für die Anatomie war das Sezieren von Leichen wichtig, dieses erfolgte jedoch durch den Barbier (Chirurg), während der Arzt selbst nicht aktiv wurde, sondern lediglich – für Studenten – erläuterte. Im Spätmittelalter kam es aber allmählich zu Wechselwirkungen zwischen Handwerkern und Gelehrten.

Die naturwissenschaftliche Revolution in der frühen Neuzeit Europas

Im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit bewegte sich die Naturforschung im Spannungsfeld zwischen Tradition und Empirie. Die Forscher standen vor der Frage, inwieweit sie das überlieferte, tradierte Wissen übernehmen sollten, und inwieweit eigene empirische Untersuchungen und darauf gegründete Theorien aussichtsreich waren. Die Tradition wurde oft an den antiken Autoritäten Aristoteles oder Ptolemäus festgemacht, aber auch an Aussagen der Bibel. Mit der zunehmenden Wertschätzung neuer, überprüfbarer empirischer Ergebnisse verband sich manchmal die Polemik, andersdenkenden Forschern übertriebenes Festhalten an der Tradition (als Grund für deren von der eigenen Position abweichende Meinungen) zu unterstellen.[21] Die von Johannes Gutenberg entwickelte Technik des maschinellen Buchdrucks spielte ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine Schlüsselrolle für die Verbreitung neuer Erkenntnisse und die kritische Auseinandersetzung mit ihnen.

Kosmologie und Physik

Darstellungen der Geschichte der Naturwissenschaften beschreiben die Zeit ab etwa 1500 n. Chr. viel intensiver als die Jahrhunderte davor – das ist ein Hinweis auf die allgemeine Einschätzung eines deutlichen Anstieges von Erkenntnissen um diese Zeit. Eine wichtige Voraussetzung dafür war die Annäherung von gelehrter und handwerklicher Tradition.

Ab etwa 1540 erschienen in mehreren Disziplinen bahnbrechende Grundlagenwerke. Ab etwa 1600 taucht in den Titeln mancher naturwissenschaftlicher Bücher das Wort „neu“ auf (Kepler, Bacon, Galilei) – ein Hinweis auf ein verändertes Bewusstsein: Das Alte wird als unbefriedigend eingeschätzt, darum musste etwas Neues entworfen werden.

Mit Nikolaus Kopernikus’ Werk Über die Umschwünge der himmlischen Kreise von 1543 wurde langsam die Ansicht publik, dass die Erde eine tägliche Bewegung um sich selbst und eine jährliche Bewegung um die Sonne vollzieht. Kopernikus wollte an zwei antiken physikalischen Grundsätzen festhalten, nämlich an der Kreis- und Gleichförmigkeit sämtlicher Bewegungen am Himmel. Er strebte also eine Verbesserung durch einen konsequenten Rückgriff auf die antike Tradition an.[22] 1551 erschienen die Preußischen Tafeln der Planetenpositionen vom Kopernikus-Anhänger Erasmus Reinhold – durch die Verbreitung dieser Tabellen wurde auch das heliozentrische System bekannter.

Beobachtungen von Tycho Brahe stellten die antike Trennung zwischen verschiedenen Sphären in Frage: 1572 bemerkte er eine Supernova, 1577 einen Kometen. Mit Hilfe vieler genauer Beobachtungen Brahes (etwa der Marsbahn) entdeckte Johannes Kepler die Ellipsenform der Planetenbahnen, veröffentlicht in seinem Buch Astronomia Nova (1609).

William Gilbert untersuchte den Magnetismus (1600). Francis Bacon erläuterte die empirische Vorgangsweise ausführlich in seinem Buch Novum Organum scientiarum (1620). Sein Ausspruch „Wissen ist Macht“ verweist auf seine pragmatische Zielsetzung. Er beschrieb verschiedene Vorurteile, die unser Erkennen trüben. Er sah menschliches Wissen als kumulativ an – damit wandte er sich von der früheren Einstellung ab, dass alles Wesentliche bereits in der Bibel oder bei antiken Autoren wie Aristoteles enthalten sei.

Ein anderer Anhänger des heliozentrischen Weltsystems war Galileo Galilei. Er wurde wegen seines offensiven Propagierens (Dialogo) in einen kirchlichen Prozess verwickelt (1633). Für die Physik war seine Grundlegung zweier neuer Wissenschaften (due nuove scienze) wichtig (1638), nämlich der Mechanik (Festigkeitslehre) und der Lehre von den örtlichen Bewegungen (d. h. freier Fall und Wurf).

Ab ungefähr 1600 verselbständigte sich die naturwissenschaftliche Methode, die Wechselbeziehung zwischen Empirie und Tradition – und wurde eine Selbstverständlichkeit. Die Verbindung zwischen gelehrter und handwerklicher Tradition musste nicht immer wieder neu gewonnen werden, etwa durch günstige gesellschaftliche Verhältnisse.

So wie Bacon in England die empirische Richtung stärkte, so beeinflusste René Descartes Frankreich durch seine rationalistische Orientierung. In seinem Buch Discourse de la methode (1637) beschrieb er die mathematische Methode als Mittel richtigen Vernunftgebrauchs und wissenschaftlicher Wahrheitsfindung. Der Titel seines anderen Buches, Principia philosophiae (1644), wurde später von Newton aufgegriffen. Descartes wirkte und publizierte in den liberaleren Niederlanden.

Im Jahr 1685 kam es in Frankreich zur Ausweisung der Hugenotten (Protestanten), die als Wirtschaftstreibende in anderen Ländern gerne aufgenommen wurden. Religiöse Vorstellungen flossen manchmal in die Naturforschung ein. Die „Minimal-Prinzipien“ beruhten auf der Vorstellung eines umsichtigen Schöpfers, der nicht umständlich agiert. Das finden wir bereits bei Bischof John Wilkins, der das heliozentrische System befürwortete und zeigte, wie es sich mit biblischen Texten vertrug: A Discourse concerning a New world and another Planet (1640). Nach Pierre de Fermat wählt das Licht stets den Weg mit kürzest möglicher Zeit, und später (1744) stellte Pierre Maupertuis das „Prinzip der kleinsten Wirkung“ auf. Wilkins versuchte auch, eine umfassende wissenschaftliche Sprache zu entwickeln: Essay towards a Real Character and a Philosophical Language (1668).

1660 wurde die Royal Society in London gegründet. Sie hatte ungefähr 100 Mitglieder und gab erstmals eine wissenschaftliche Zeitschrift heraus: Philosophical Transactions. Diese Zeitschrift erschien regelmäßig und konnte Beiträge zu unterschiedlichen Themen im Rahmen der Naturforschung aufnehmen. Damit war es nicht mehr nötig, ein ganzes Buch zu publizieren, wenn man eine Entdeckung bekanntmachen wollte – es genügte nun oft ein kleinerer Aufsatz. Ähnliche wissenschaftliche Gesellschaften folgten, nämlich 1666 die Académie in Paris und 1700 die Akademie in Berlin.

Solche Akademien wählten auch ausländische Mitglieder – das war für diese eine besondere Auszeichnung. Dabei fällt auf, dass sowohl die Pariser Akademie als auch die Londoner Royal Society relativ deutlich mehr protestantische als katholische ausländische Mitglieder hatten, nämlich verglichen mit den Bevölkerungsgrößen der jeweils in Frage kommenden Länder. Möglicherweise begünstigte die weniger autoritäre Haltung in protestantischen Gesellschaften eine kreative Naturforschung, vielleicht lag es auch an einem „empiristischen Individualismus“ (jeder Einzelne soll selbst die Wahrheit erkennen: Die religiöse durch Bibellesen, die naturwissenschaftliche durch Experimente …). Insbesondere durch die Untersuchung, welchen Kirchen die Mitglieder der Royal Society im 17. Jahrhundert angehörten, kam der amerikanische Soziologe Robert King Merton 1938 zu dem Schluss, dass die naturwissenschaftlich-technologische Revolution des 17. und 18. Jahrhunderts im Wesentlichen von Protestanten, hauptsächlich englischen Puritanern und deutschen Pietisten, getragen wurde (Merton-These).[23][24]

Zur Royal Society gehörten auffallend viele christliche „Nonkonformisten“ – wie z. B. Isaac Newton, ein Unitarier. Sein Hauptwerk Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) erinnert im Titel an ein Werk von Descartes. Der Begriff „Philosophie“ wurde damals noch sehr umfassend verstanden, „Naturphilosophie“ bezeichnete das, was wir heute „Naturlehre“ nennen. Newton vereinigte die Erkenntnisse von Galilei über die Beschleunigung und von Kepler über die Planetenbahnen, er entwarf eine Erde und Himmel umfassende Mechanik (dieses Wort bezog er auf die Bewegung von Körpern).

Eine wichtige Erkenntnis war, dass das sich – für den menschlichen Augenschein – blitzschnell ausbreitende Licht doch eine endliche Geschwindigkeit hat. Der Däne Ole Rømer erkannte das 1676 aufgrund der Verzögerung der Verfinsterung der Jupitermonde, die sich dann ergab, wenn die Erde vom Jupiter weiter entfernt ist. Für den Erdbahn-Durchmesser benötigt das Licht 22 Minuten. Daraus berechnete der Holländer Christiaan Huygens eine Lichtgeschwindigkeit von 212.000 km pro Sekunde; nach modernen Messungen sind es rund 300.000 km pro Sekunde.

Medizin und Chemie

Im Bereich der Anatomie verfasste der aus Brüssel stammende und in Padua lehrende Mediziner Andreas Vesalius ein Grundlagenwerk – gedruckt in Basel, wie viele andere Werke. Sein Werk hieß De humani corporis fabrica (1543). Dazu hatte Vesal selbst, als ausgebildeter Arzt, Leichen seziert. Ein anderer wichtiger Arzt war William Harvey, der 1628 den großen Blutkreislauf beschrieb.

Ein weiterer Arzt war bemerkenswert: Theophrast von Hohenheim, genannt Paracelsus. Sein Doktorat in Medizin erhielt er in Ferrara – um 1500 galten die oberitalienischen Universitäten noch als wissenschaftliche Hochburgen; ihre Bedeutung nahm aber in den folgenden Jahrhunderten ab. Paracelsus war oft unterwegs, durch seine provokante Art konnte er nirgends lange bleiben, auch nicht im toleranten Basel. Dort wurde er 1527 Stadtarzt und konnte deshalb an der Universität eine Vorlesung halten – er hielt sie in deutscher Sprache, während damals (und später) die Unterrichtssprache Latein war. Sein Anliegen war eine Umorientierung der Alchemie: Anstatt die Golderzeugung oder die Herstellung eines Elixiers der Unsterblichkeit anzustreben, sollte sie dem Arzt bei der Herstellung wirksamer Medikamente helfen. Paracelsus hatte nur wenig publiziert, aber durch sein Wirken – wohl auch durch beeindruckende Heilungserfolge – wurde er geradezu zum Mythos, und ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod wurde bereits die erste umfassende Ausgabe seiner Schriften herausgegeben, ab 1589 in Basel (in der neuesten Druckausgabe umfassen seine medizinischen Schriften 14 Bände, seine theologischen und religionsphilosophischen Schriften 8 Bände – also ein enormer Gesamtumfang!).

Die Chemie entstand aus der Alchemie, und sie löste sich von deren ursprünglichen Zielen. Robert Boyle ging es darum, die elementaren Substanzen – eben die „Elemente“ – herauszufinden: Sceptical Chymist (1661).

Bis zur praktischen Anwendung von Chemie oder Physik war es ein langer Weg – dazu war langwierige Grundlagenforschung nötig.

Angewandte Naturwissenschaft

In den angewandten Bereichen Navigation und Kartographie gab es wichtige Entwicklungen. Beim Versuch, (Hinter-)Indien über das Meer zu erreichen, segelte Christoph Kolumbus im spanischen Auftrag nach Amerika (1492), und meinte dort die Bewohner Indiens (deswegen „Indianer“ genannt) gefunden zu haben. Eine wesentliche Voraussetzung für diese Entdeckung war ein Fehler, nämlich der von Ptolemäus zu niedrig angesetzte Wert für den Erdumfang. Bei dem korrekteren Wert von Eratosthenes hätte es wohl niemand gewagt, von Europa aus nach Ostasien zu segeln. Ergebnis der durch Kolumbus ausgelösten Entdeckungsfahrten war ein Aufschwung für Handel und Handwerk, aber nicht so sehr in Spanien und Portugal, sondern vor allem in den Niederlanden und England. Diese Regionen wurden dann auch für die Naturforschung wichtig – wie sich ganz generell ein starker Handel positiv auf die Naturforschung auswirkte. Das Befahren großer Meere machte entsprechende Weltkarten erforderlich. Dabei stellte sich das Problem der Projektion der gekrümmten Erde auf eine ebene Karte. Eine gute Lösung dafür gelang Gerhard Mercator (1569), dessen winkeltreuer Entwurf die Navigation erheblich erleichterte.

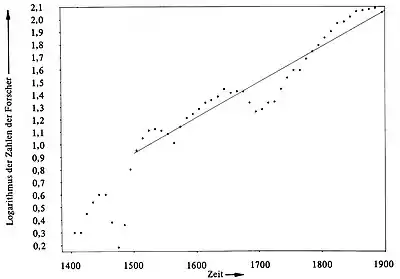

Systematisieren zahlreicher Einzelerkenntnisse im 18. Jahrhundert

Um 1700 verlangsamte sich die Erforschung der Natur. Manche Historiker sehen das als Folge der Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648).[26] Andere Historiker beobachten eine Stagnation erst um 1700[27] oder danach, besonders deutlich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.[28][29] Diese Eindrücke wurden statistisch bestätigt und präzisiert, indem Zeittafeln wichtiger naturwissenschaftlicher Entdeckungen ausgewertet wurden. Dabei zeigt sich, abweichend von der Zunahme der Zahl der Entdeckungen ab ungefähr 1500, ein etwa ein halbes Jahrhundert breites „Tal“ mit einem Tiefpunkt um 1705.[30][31] Die Ursachen dieser Stagnation sind nicht klar; eine Überlegung sieht darin eine kurzzeitige Auswirkung der davorliegenden, durch Isaac Newton bewirkten naturwissenschaftlichen Revolution.[32]

In Großbritannien wirkten auffallend viele christliche „Nonkonformisten“ als Naturforscher. Individuelle oder institutionelle Abweichungen boten wohl manche Chancen zur Weiterentwicklung der Naturforschung. Moderne Universitätsgründungen hatten eher die Möglichkeit zu grundlegenden Umstellungen. Die 1694 gegründete Universität in Halle stellte auf Vorlesungen in deutscher Sprache um. Für einen leichteren Zugang zu den Ergebnissen der Wissenschaft sorgten auch umfangreiche Lexika, in denen naturwissenschaftliche Kenntnisse mit berücksichtigt waren, z. B. die Encyclopaedia Britannica, die erstmals 1771 in Edinburgh erschien.

Der Entwicklung der Dampfmaschine (James Watt) ging ein Erforschen des Luftdrucks voraus. Blaise Pascal behandelte die Hydrostatik (1653), die Lehre der unbewegten, insbesondere der strömungsfreien Flüssigkeiten und Gase. Robert Boyle stellte fest, dass bei Gasen Druck und Volumen umgekehrt proportional sind. Otto von Guericke begründete die Vakuumtechnik; er stellte u. a. fest, dass Vakuum von Licht durchdrungen wird, nicht aber von Schall.

Der Astronom Nevil Maskelyne bemerkte, dass die Beobachtungsergebnisse eines Assistenten systematisch abwichen – dadurch wurde bewusst, dass es bei der menschlichen Wahrnehmung individuelle Unterschiede gibt.

Der Musiker Wilhelm Herschel vertiefte sich immer mehr in sein Hobby Astronomie; er schliff Spiegel-Teleskope und durchmusterte den Fixsternhimmel. Dabei entdeckte er einen neuen Planeten: Uranus (1781). Nachdem die anderen fünf, mit freiem Auge sichtbaren Planeten bereits seit Jahrtausenden bekannt waren, wurde deren Zahl nun erstmals erweitert.

Für verschiedene Disziplinen wurde die statistische Methode wichtig, die Carl Friedrich Gauß entwickelte, nämlich das passende Legen einer Ausgleichsgeraden bei streuenden Daten: Er entwickelte eine Mittelung durch seine Methode der kleinsten Quadrate (1809).

Die Chemie bemühte sich um eine Klärung des Verbrennungsvorganges. Georg Ernst Stahl sprach von „Phlogiston“ (1703) und meinte damit fettige Erde, die beim Erhitzen entweicht. Diese Phlogistontheorie war fruchtbar, aber letztlich eine Sackgasse, aus der erst die Entdeckung des Sauerstoffs durch Carl Scheele und Joseph Priestley herausführte. Auf dieser Basis entwarf Antoine Laurent de Lavoisier sein Buch Traité élémentaire de Chimie (1789). Er bezog bei seinen quantitativen Überprüfungen auch die Gase mit ein und stellte fest, dass das Gesamtgewicht bei der Verbrennung erhalten bleibt.

In der Botanik und in der Zoologie gelang es Carl Linné, eine akzeptierte Systematik zu entwerfen: Systema Naturae (10. Auflage von 1758).

In der Embryologie erreicht William Harvey wichtige Einsichten. Er erkannte, dass Leben immer aus einem Ei entsprang („omne vivum ex ovo“). Karl Ernst von Baer entdeckte 1827 das Säugetier-Ei. Er unterschied in der Tierwelt vier verschiedene Entwicklungs-Weisen: Ein Wirbeltier entwickelt sich bilateral, ein Gliedertier zentral, ein Weichtier spiral, und ein Strahltier radial.

Für die Paläontologie wurden die Untersuchungen von Georges Cuvier wichtig. Indem er die Korrelationen, d. h. die Wechselbeziehungen zwischen Organen, mit bedachte, konnte er auch fragmentarisch erhaltene Fossilien rekonstruieren (insgesamt etwa 150 Säugetier-Arten). In seinem Buch Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes (1812) rechnete er mit mindestens vier Katastrophen der Vergangenheit, als deren letzte (vor etwa sechstausend Jahren) er die Sintflut sah.

Um 1800 erfasste die Fortschritts-Idee viele Themen, angefangen vom Universum und den Lebewesen (Jean Baptiste Lamarck) bis zur Zivilisation und zum Menschen (Joseph Priestley).

Herausbildung naturwissenschaftlicher Fächer im 19. Jahrhundert

In Deutschland kam es zu einigen folgenreichen Maßnahmen: 1810 begann die neue Universität in Berlin ihren Betrieb. Dort wurde auch die Habilitation als Überprüfung der Lehrbefähigung von Dozenten eingeführt, ab ungefähr 1820, allmählich auch von anderen Universitäten übernommen. Vom Universitätslehrer wurde vor allem die Fähigkeit zu selbständiger wissenschaftlicher Forschung erwartet. Bei den erfolgreichen Naturforschern im 19. Jh. war der Beruf eines Universitätslehrers der Normalfall, anders als früher. Zur Förderung von Begegnung und Kommunikation der Forscher wurde 1822 auf Initiative von Lorenz Oken die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte gegründet.

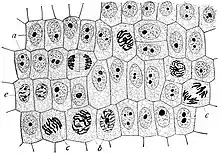

Deutsche Naturforscher im 19. Jh. hatten eine Vorliebe für Teilchentheorien. Sie erkannten die Bedeutung der Zelle als Grundbaustein aller Lebewesen. Matthias Schleiden stellte fest, dass sich jede Pflanze aus einer Zelle entwickelt und aus Zellen zusammengesetzt ist (1838). Theodor Schwann übertrug diese Einsicht auf alle Tiere, und Rudolph Virchow erkannte, dass jede Krankheit aus einer Zelle entspringt.

In der Geologie gab es zwei starke Strömungen: Erstens die „Vulkanisten“ (oder Plutonisten), die in der Vergangenheit der Erde eher allmählich wirkende Kräfte am Werk sahen; zweitens die „Neptunisten“, die eher mehrere große Katastrophen als Ursache für die gegenwärtige Erdgestalt sahen. Ein bedeutender Vertreter der Neptunisten war Abraham Gottlob Werner, der an der Bergakademie in Freiberg in Sachsen lehrte, und durch seinen Unterricht großen Einfluss hatte. Als er 1817 starb, gab ein Schüler Werners System der Mineralogie als Buch heraus. Ein wichtiger Vertreter der Vulkanisten war Charles Lyell mit seinem Hauptwerk Principles of Geology, being an Attempt to explain the Former Changes of the Earth’s Surface by Reference to Causes now in Operation (ab 1830). Dieser Buchtitel erinnert an Newtons Hauptwerk Principia mathematica.

Auch der Titel des Hauptwerkes von Jean Baptiste Lamarck ist aufschlussreich: Philosophie Zoologique (1809), denn er nannte seine Theorie der Zoologie (noch immer) eine „Philosophie“. In den folgenden Jahrzehnten verengte sich der Begriff „Philosophie“, und die einzelnen naturwissenschaftlichen Fächer gewannen ein schärferes, eigenständiges Profil. Lamarcks Evolutionstheorie gewann Beachtung. Die zur Evolution nötigen Veränderungen führte er erstens auf eine innere Entwicklungskraft zurück, zweitens auf eine „Vererbung erworbener Eigenschaften“ (diese Ansicht hieß in der Folgezeit „Lamarckismus“). Der Gebrauch oder Nichtgebrauch von Organen sollte erbliche Veränderungen bewirken, ebenso Verletzungen.

Auch Charles Darwin war gewissermaßen Lamarckist, d. h., die Variabilität versuchte er u. a. damit zu erklären. Darüber hinaus berief er sich auf die Erfahrungen von Tierzüchtern, die innerhalb einer Art enorme rassische Unterschiede erzielten. Darwin meinte, dass derartige Unterschiede allmählich zur Bildung neuer Arten führen würden, er versuchte also, die Bedeutung des Artbegriffs zu verringern. Zur Variabilität kam die Selektion: Besonders günstige Varianten sollten eine größere Überlebens-Chance haben. Der ausführlichere Titel seines Werkes gibt bereits einen treffenden Eindruck vom Inhalt: On the Origin of the Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (1859). Demgegenüber war der Titel des Aufsatzes von Gregor Mendel (Augustinermönch in Brünn) wenig aussagekräftig: Versuche über Pflanzenhybriden (1866). Darin berichtete er über die Kreuzung bei Erbsen und die dabei erkennbar gewordenen Vererbungsregeln (Uniformität, Segregation, Neukombination der Erbfaktoren). Dieser Aufsatz blieb zwar nicht unbekannt, wurde aber nicht in seiner Bedeutung erfasst – bis diese Regeln im Jahr 1900 wiederentdeckt wurden. Für die theoretische Ausgestaltung der Evolutionstheorie wurde August Weismann wichtig: In seinem Buch Das Keimplasma (1892) begründete er den Neo-Darwinismus; er argumentierte gegen Lamarckismus, es sollte also keine Rückwirkung auf die Gene geben.

Die Atomtheorie wurde von John Dalton in die Chemie eingeführt, vor allem durch sein Buch New System of Chemical Philosophy (1808); allerdings gewann sie in den folgenden Jahrzehnten noch keine große Bedeutung. Das Periodensystem der Elemente (1869, Dmitri Mendelejeff) erwies dann den großen Wert der Atomtheorie. Die Jahrzehnte um 1800 wurden als „heroisches Zeitalter der Geologie“ bezeichnet, denn die Geologen stießen auf zahlreiche neue Minerale; infolgedessen gelang es Chemikern, ca. 30 neue Elemente zu identifizieren (während die Liste von Lavoisier erst 23 chemische Elemente enthielt). Henri Antoine Becquerel entdeckte die Radioaktivität (1896); die theoretische Chemie und die theoretische Physik kamen immer näher zusammen durch ihr gemeinsames Thema Atombau sowie chemische Bindung.

Das Wellenmodell des Lichts war von Christiaan Huygens begründet worden. Thomas Young maß die Wellenlänge des Lichts, und Hippolyte Fizeau die Lichtgeschwindigkeit mit Hilfe eines rotierenden Zahnrades (1849). Der nach Christian Doppler benannte Dopplereffekt (1842) besagt, dass die Frequenz der Schwingung abnimmt, wenn sich die Quelle entfernt (das gilt sowohl für Schall als auch für Licht).

In mehreren Schritten wurde erkannt, dass Elektrizität und Magnetismus in mancher Hinsicht einander ähneln (und einander anregen können); außerdem wurden weitere Erscheinungen als vergleichbar erkannt (etwa Licht). William Gilbert hatte erkannt, dass neben Bernstein (was bereits in der Antike bekannt war) durch Reibung auch anderes Material elektrisch geladen wird (z. B. Glas oder Schwefel). Benjamin Franklin erkannte 1749, dass der Blitz elektrisch geladen ist. Die Leitfähigkeit animalischer Nerven erkannte Luigi Galvani anhand von Frosch-Schenkeln (1789). Hans Christian Oersted zeigte 1820 die magnetischen Wirkungen des elektrischen Stroms. Clerk Maxwell entwarf eine elektromagnetische Theorie des Lichts.

Das 18. Jh. war nicht nur die Zeit der Phlogistontheorie gewesen, sondern auch die Zeit des „Wärmestoffs“. Zuvor war Wärme bereits als Bewegung der kleinsten Teile der Materie gedeutet worden. Dann gewann die Vorstellung vom Wärmestoff Verbreitung – darunter verstand man eine gewichtslose Substanz, die einen kälter werdenden Gegenstand anscheinend verlässt. Im 19. Jh. wurde diese Vorstellung jedoch aufgegeben. Der Arzt Julius Robert Mayer konnte 1842 Wärme und mechanische Energie ineinander umrechnen. Rudolf Clausius sprach 1865 von Entropie (Energie, die nicht mehr für Arbeit eingesetzt werden kann), die insgesamt im Laufe der Zeit stets zunimmt.

Um 1800 kam es zur Industriellen Revolution: Es wurden Werkzeugmaschinen hergestellt, die imstande waren, genormte Maschinenteile anzufertigen. Lange Zeit entwickelte sich die Technik, ohne wissenschaftliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Erfahrung und Ausprobieren führten zu manchen Verbesserungen. Erst im späten 19. Jh. begannen Techniker, wissenschaftliche Methoden anzuwenden – was im 20. Jh. das Leben der Menschheit radikal umwandelte.

Friedrich Wilhelm Bessel gelang es 1838, eine Fixsternparallaxe zu beobachten. Damit war endgültig die jährliche Bewegung der Erde bewiesen.

In der Chemie kam es durch Justus von Liebig zu einer folgenreichen Anwendung: Dem Ackerboden sollten fehlende Nährstoffe zugeführt werden, durch chemische Kunstdünger aus Kali und Phosphat-Salzen. Die Mikrobiologie wurde durch Louis Pasteur begründet. Bekannt ist noch heute das Verfahren des „Pasteurisierens“ (Abtöten von Keimen durch kurzes Erhitzen). Er machte auch klar, dass es keine „Spontanzeugung“ gibt; es gilt generell: „vivo ex vivo“. Die Mikrobiologie konnte auch Krankheitserreger identifizieren: Robert Koch entdeckte den Tuberkelbazillus sowie den Cholera-Bazillus.

Aufgrund der zahlreichen naturwissenschaftlichen Entdeckungen im 19. Jahrhundert erlangte die naturwissenschaftliche Methodik des Beobachtens und Erkennens besonderes Ansehen. Man meinte, dass sich auch die Geisteswissenschaften an den naturwissenschaftlichen Methoden orientieren sollten.[33]

Die Verwissenschaftlichung der Lebenswelt im 20. Jahrhundert

In den Jahrzehnten um 1900 kam es im Bereich der Biologie und Physik zu Entwicklungen, die mit den Begriffen moderne Biologie und moderne Physik bezeichnet werden. Nicht verwechselt werden sollte dies mit dem Begriff der modernen Naturwissenschaft, der für die Entwicklungen seit der frühen Neuzeit steht.

Für die Biologie und ihre praktische Anwendung wurde die Untersuchung von Zellen bedeutsam, insbesondere der Keimzellen. Und wie Vererbung funktionierte, war auch für die Geschichte der Evolutionstheorie ein wichtiges Thema. Zur Untersuchung von Zellen waren Elektronenmikroskope wertvoll: Sie wurden seit den 1930er Jahren entwickelt und haben ein Auflösungsvermögen bis auf etwa 0,1 Nanometer. Ein Lichtmikroskop schaffte eine Auflösung bis auf 200 Nanometer (etwa die halbe Wellenlänge des Lichts). Durch Färben des Zellkerns konnten Vorgänge besser unterschieden werden.

Thomas Hunt Morgan war Begründer einer Genetikerschule in den USA. Er verwendete die Taufliege (Drosophila melanogaster) für Experimente, da diese nur vier Chromosomen hat und sich bereits in zwölf Tagen entwickelt.

Die mechanischen Erklärungen von Leben wurden oft als unzureichend empfunden und zusätzliche Kräfte (wie z. B. eine Lebenskraft) zur Erklärung herangezogen – etwa von Hans Driesch, der seine Position im Sinne eines Vitalismus’ im Buch Philosophie des Organischen (1909) darlegte.

Der Lamarckismus konnte experimentell nicht überzeugend bestätigt werden, dennoch wurde er von manchen Biologen vertreten. In der Sowjetunion passte er gut zur Hoffnung, durch eine Veränderung der Umwelt bessere Menschen hervorzubringen. Dort wurde von Stalin und Chruschtschow der Lyssenkoismus unterstützt – wider die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der Biologie.

Im 19. Jahrhundert stellte man sich ein Medium für die Ausbreitung des Lichts vor, den Äther. Versuche zu dessen Nachweis schlugen umfassend fehl und führten zu Widersprüchen innerhalb der klassischen Physik. Dadurch ergab sich die Notwendigkeit einer grundlegenden Umstellung im physikalischen Weltbild, was zur Relativitätstheorie Albert Einsteins führte: Die spezielle Relativitätstheorie (Zur Elektrodynamik bewegter Körper, 1905) sowie die allgemeine Relativitätstheorie (Grundgedanken der allg. Relativitätstheorie, 1915).

Eine ebenfalls grundlegende Umstellung ergab sich durch die Quantenhypothese. Max Planck erkannte, dass die Energie eines Quants direkt proportional der Frequenz der Strahlung ist (1900). Es konnte eine Verbindung zur Atomtheorie hergestellt werden. Um sich Gestalt und Funktion eines solchen Atoms vorzustellen, brachte Nagaoka Hantarō den Vergleich mit der Astronomie ein: Die Elektronen bewegen sich (wie auf Planetenbahnen) um den Atomkern. Die Zahl der Elektronen entsprach der Ordnungszahl im Periodensystem. Elektromagnetische Strahlung (eben in Quanten) gab es nur, wenn ein Elektron von einer Bahn auf eine andere wechselt (Niels Bohr). Das anschauliche Planetenmodell wurde bald durch quantenmechanische Modelle (siehe Orbitalmodell) ersetzt (ab 1925). Louis de Broglie sagte 1925 voraus, dass Materie ebenso wie Strahlung sowohl Teilchen- als auch Wellen-Eigenschaften besitzt (Welle-Teilchen-Dualismus).

1919 beschoss Ernest Rutherford Stickstoff mit Alphateilchen und erreichte dabei die erste künstliche Transmutation. Ende 1938 machten Otto Hahn und sein Assistent Fritz Straßmann in Berlin Experimente auf der Suche nach Transuranen und entdeckten dabei mit radiochemischen Methoden die Kernspaltung, die Anfang 1939 von Lise Meitner und ihrem Neffen Otto Robert Frisch erstmals physikalisch-theoretisch gedeutet wurde. Im Herbst 1939 publizierten Niels Bohr und John A. Wheeler eine umfassende Theorie der Kernspaltung. Enrico Fermi und seinem Team gelang 1942 die erste Urankettenreaktion.

Die Astrophysik drang – mit besseren Fernrohren – tiefer ins Universum vor, um dessen Aufbau besser zu erfassen. Unsere Milchstraße wurde als geschlossenes System von Sternen (wie der Sonne) mit einem Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren erkannt. 1917 wurde auf Mount Wilson (in Pasadena, Kalifornien) ein Spiegelteleskop mit einer Öffnung von über 2,5 Metern (100 Zoll) Durchmesser gebaut.

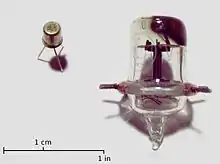

Nachdem der glühelektrische Effekt (Glühemission, heute Edison-Richardson-Effekt genannt) schon im 19. Jahrhundert bekannt war, wurde 1904 von John Ambrose Fleming die erste Vakuumdiode konstruiert. 1906 erfanden unabhängig voneinander Robert von Lieben und Lee De Forest mit der Lieben- und der Audionröhre die ersten verstärkenden Elektronenröhren. Diese verhalfen der Entwicklung der Telekommunikation zu einem Schub und bildeten rund ein halbes Jahrhundert lang das Rückgrat der Elektronik.

Julius Edgar Lilienfeld (1925), Oskar Heil (1934) und Heinrich Welker (1945) beschrieben Konstruktionen, die Vorläufer der Feldeffekttransistoren waren. 1947 konstruierten William B. Shockley, John Bardeen und Walter H. Brattain den ersten Bipolartransistor aus Germanium. Werner Jacobi (1949) und Jack Kilby (1958) konstruierten Schaltungen aus mehreren Transistoren auf einem gemeinsamen Substrat, Robert Noyce folgte 1959 mit der ersten monolithischen Schaltung: Die integrierte Schaltung war erfunden, Grundlage der Mikroelektronik.

1948 veröffentlichte Claude E. Shannon seine Arbeit A Mathematical Theory of Communication und lieferte damit den theoretischen Unterbau der Datenübertragung und somit eine der Grundlagen des Informationszeitalters.

Gegenwart

Die bewertende und auswählende Geschichtsschreibung zögert oft, sich den letzten Jahrzehnten zuzuwenden, da überzeugendes Bewerten und Auswählen erst in einigem zeitlichen Abstand möglich sind. Soweit eine Darstellung doch versucht, bis zur Gegenwart heranzuführen, ähnelt sie dabei einer Zeittafel, und begnügt sich oft mit dem Auflisten zahlreicher einzelner Entdeckungen. Das Erkennen der großen Linien und der bedeutenden Durchbrüche bleibt der Nachwelt überlassen.

Literatur

- Hendrik Floris Cohen: The Scientific Revolution. A Historiographical Inquiry, University of Chicago Press 1994 (über die Ursachen der Entstehung der modernen Naturwissenschaft)

- Alistair C. Crombie: Von Augustinus bis Galilei. Köln-Berlin 1964 (Übersetzung von The History of Science. From Augustine to Galileo. New York 1995, 1. Aufl. 1959)

- Ludwig Darmstaedter, René du Bois-Raymond: 4000 Jahre Pionierarbeit in den exakten Wissenschaften (nach Jahren sortiert), Berlin 1904, online bei archive.org

- Karen Gloy: Das Verständnis der Natur. C. H. Beck, München 1995. Bd. 1. Die Geschichte des wissenschaftlichen Denkens. ISBN 3-406-38550-8

- J. L. Heilbron (Hrsg.): The Oxford Companion to the History of Modern Science, Oxford University Press, Oxford-New York 2003.

- Albert Heinekamp, Dieter Mettler (Hrsg.): Magia naturalis und die Entstehung der modernen Naturwissenschaften. Symposion der Leibniz-Gesellschaft Hannover, 14. u. 15. Nov. 1975. Wiesbaden 1978 (= Studia Leibnitiana. SH. 7).

- Arne Hessenbruch: Reader's Guide to the History of Science. Fitzroy Dearborn, London-Chicago 2000.

- Lars Jaeger: Die Naturwissenschaften: Eine Biographie, Springer, Heidelberg 2015, ISBN 9783662433997

- Pearl S. Kibra: Studies in Medieval Science. London 1984.

- John Krige, Dominique Pestre (Hrsg.): Companion to Science in the Twentieth Century, Taylor & Francis, New York 2003, ISBN 9789057021725.

- Stephen F. Mason: Geschichte der Naturwissenschaft in der Entwicklung ihrer Denkweisen. GTN, 3. Aufl. 1997; engl. Orig.: A History of the Sciences, 1962 (noch immer aktuelle Gesamtdarstellung zum Thema)

- R. C. Olby, G. N. Cantor, J. R. R. Christie, M. J. S. Hodge (Hrsg.): Companion to the History of Modern Science. London-New York 1990.

- R. Rashed (Hrsg.): Encyclopedia of the History of Arabic Science. 3 Bände. London/ New York 1996.

- George Sarton: A guide to the history of science. Ronald Press, New York 1952 (dt.: Das Studium der Geschichte der Naturwissenschaften. Klostermann, Frankfurt/M. 1965, 92 S.)

- Karl-Heinz Schlote (Hrsg.): Chronologie der Naturwissenschaften. Der Weg der Mathematik und der Naturwissenschaften von den Anfängen in das 21. Jahrhundert. Im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-8171-1610-1 (Download [PDF; 10,2 MB; abgerufen am 16. Mai 2021]).

- Rudolf Schmitz, Fritz Krafft: Humanismus und Naturwissenschaften. Boppard 1980 (= Beiträge zur Humanismusforschung. Band 6).

- Michel Serres (Hrsg.): Elemente einer Geschichte der Wissenschaften. Frankfurt/M. 1994; frz. Orig. Éléments d’histoire des sciences. Paris 1989 (keine Gesamtdarstellung, sondern umfangreiche 22 Einzelstudien).

Weblink

- www.sciencetimeline.net (englisch)

Einzelbelege

- Zur Bedeutung der Kommunikation siehe Franz Stuhlhofer: Lohn und Strafe in der Wissenschaft. Naturforscher im Urteil der Geschichte. Böhlau, Wien 1987, Kap. II,2 und III,4.

- Stephen Mason: Geschichte der Naturwissenschaft in der Entwicklung ihrer Denkweisen. GTN, 3. Aufl. 1997, S. 20

- Mason: Geschichte, S. 23f

- Mason: Geschichte, S. 27f.

- Zur Kluft zwischen Gelehrten und Handwerkern siehe Mason: Geschichte, S. 28f.

- Zum Übergang zur Eisenzeit siehe Mason: Geschichte, S. 29–31.

- Mason: Geschichte, S. 33.

- Mason: Geschichte, S. 40.

- Aristoteles: Metaphysik (Aristoteles) Buch 8. 6. 1045a: 8–10.

- Mason: Geschichte, S. 49.

- Mason: Geschichte, S. 66.

- Joseph Needham: Wissenschaftlicher Universalismus. Über Bedeutung und Besonderheit der chinesischen Wissenschaft. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1979, S. 152.

- Über Handel als Voraussetzung für das Entstehen der modernen Naturwissenschaft siehe Needham: … chinesischen Wissenschaft. S. 80, 157, 164.

- Zur Kluft zwischen Philosophie und Technik siehe Mason: Geschichte, S. 88, 91 (über den Handel S. 108).

- Zur Astronomie in China siehe Colin A. Ronan: The Shorter Science and Civilisation in China. An abridgement of Joseph Needham's original text. Vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge u. a. 1981, S. 67–221.

- Die Geometrie war in China nur schwach, siehe Needham: ... chinesischen Wissenschaft. S. 122.

- Mason: Geschichte, S. 97f.

- Jim al-Khalili: Im Haus der Weisheit. S.Fscher, Frankfurt 2010.

- Mason: Geschichte, S. 128f.

- So beurteilt von Mason: Geschichte, S. 132f.

- Franz Graf-Stuhlhofer: Tradition(en) und Empirie in der frühneuzeitlichen Naturforschung. In: Helmuth Grössing, Kurt Mühlberger (Hrsg.): Wissenschaft und Kultur an der Zeitenwende. Renaissance-Humanismus, Naturwissenschaften und universitärer Alltag im 15. und 16. Jahrhundert (= Schriften des Archivs der Universität Wien; 15). V&R unipress, Göttingen 2012, S. 63–80.

- Fritz Krafft (Hrsg.): Große Naturwissenschaftler. Biographisches Lexikon. Düsseldorf 1986, S. 88–91 (über Copernicus).

- I. Bernard Cohen (Hrsg.), Puritanism and the Rise of Modern Science: the Merton Thesis, Rutgers University Press, 1990, ISBN 0-8135-1530-0

- Piotr Sztomka, Robert K. Merton, in George Ritzer (Hrsg.), Blackwell Companion to Major Contemporary Social Theorists, Blackwell Publishing, 2003, ISBN 1-4051-0595-X

- Franz Stuhlhofer: Unser Wissen verdoppelt sich alle 100 Jahre. Grundlegung einer „Wissensmessung“. In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. 6, 1983, S. 169–193, dort 180: eine Auswertung der Lebenszeiten der von Fritz Krafft, Adolf Meyer-Abich (Hrsg.): Große Naturwissenschaftler. Biographisches Lexikon. Frankfurt/Main 1970, ausgewählten 298 Forscher.

- Etwa Rudolf Burckhard: Geschichte der Zoologie. Leipzig 1907, S. 58: „… Verwüstung Mittel- und Nordeuropas durch den Dreißigjährigen Krieg, wodurch die wissenschaftliche Produktion auf Jahrzehnte stillgelegt war …“, oder Paul Walden: Chronologische Übersichtstabellen zur Geschichte der Chemie. Berlin u. a. 1952, S. VI.

- Mason: Geschichte der Naturwissenschaft, 1997, S. 360: „… Stagnation in der Naturforschung, die sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts bemerkbar zu machen begann …“

- So Mason: Geschichte der Naturwissenschaft, 1997, S. 334: „die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts stellt sich uns verglichen sowohl mit der vorangegangenen als auch mit der folgenden Periode als eine recht unergiebige Epoche der Geschichte des wissenschaftlichen Denkens dar.“

- Ähnlich John Desmond Bernal: Science in History. Vol. 2; er benennt Chapter 8.1 folgendermaßen: „The Early Eighteenth-Century Pause 1690–1760“.

- Franz Stuhlhofer: Unser Wissen verdoppelt sich alle 100 Jahre. Grundlegung einer Wissensmessung. In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. 6, 1983, S. 169–193, insb. S. 183. DOI:10.1002/bewi.19830060117

- Derselbe Tiefpunkt auch bei J. C. Sheldon: A Cybernetic Theory of Physical Science Professions: The Causes of Periodic Normal and Revolutionary Science between 1000 and 1870 AD. In: Scientometrics 2, 1980, S. 147–167.

- Derek de Solla Price: Ups and Downs in the Pulse of Science and Technology. In: Sociological Inquiry 48, 1978, S. 3f, nennt das Tief um 1700 „a post-Scientific Revolution slump“.

- Gerhard Otto Oexle: Naturwissenschaft und Geschichtswissenschaft. Momente einer Problemgeschichte. In: Gerhard Otto Oexle (Hrsg.): Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft. Einheit – Gegensatz – Komplementarität. Göttingen 1998, S. 99–151.