Wörth am Main

Wörth am Main (amtlich: Wörth a.Main) ist eine Stadt im unterfränkischen Landkreis Miltenberg. Außer dem Hauptort gibt es keine weiteren Gemeindeteile.[2][3]

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Bayern | |

| Regierungsbezirk: | Unterfranken | |

| Landkreis: | Miltenberg | |

| Höhe: | 126 m ü. NHN | |

| Fläche: | 15,88 km2 | |

| Einwohner: | 4772 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 301 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 63939 | |

| Vorwahl: | 09372 | |

| Kfz-Kennzeichen: | MIL, OBB | |

| Gemeindeschlüssel: | 09 6 76 169 | |

| Stadtgliederung: | 1 Gemeindeteil | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Luxburgstr. 10 63939 Wörth a.Main | |

| Website: | ||

| Erster Bürgermeister: | Andreas Fath (Freie Wähler) | |

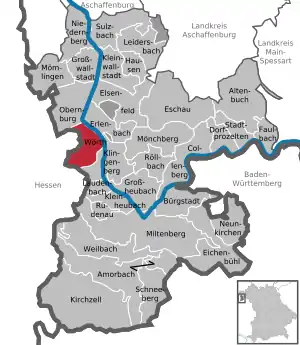

| Lage der Stadt Wörth a.Main im Landkreis Miltenberg | ||

Karte | ||

Geografie

Geographische Lage

Wörth liegt im Nordwesten Bayerns südlich von Aschaffenburg und liegt im Maintal, eingebettet zwischen den Hügeln von Odenwald und Spessart. Die Stadt befindet sich im Bereich des Mainvierecks am linken Mainufer, direkt gegenüber der Stadt Erlenbach am Main. Weitere Nachbargemeinden sind im Norden Obernburg am Main und im Süden Klingenberg am Main und im Westen die hessische Odenwaldgemeinde Lützelbach (Gemeindeteil Seckmauern).

Die Fläche der Gemarkung von 15,89 km² gliedert sich in Wald (9,20 km²), Landwirtschaftsfläche (4,50 km²), Siedlungs- und Verkehrsfläche (1,80 km²), sowie Wasserfläche (0,29 km²).[4] Der Baumbestand des Stadtwaldes enthält einen relativ hohen Anteil an Kieferngewächsen wie Kiefern (44 %), Lärchen (8 %), Fichten (6 %) und Douglasien (4 %). Als Laubbäume sind etwa 28 % Buchen, 7 % Eichen, sowie 2 % Edellaubhölzer und sonstige Laubbäume enthalten.[5]

Der topographisch höchste Punkt der Stadtgemarkung befindet sich mit 398 m ü. NHN am Nordhang des Schabelsberges, südwestlich von Wörth, der niedrigste liegt im Main auf 116,5 m ü. NHN.

Geologie

Wörth am Main gehört geologisch zum Südwestdeutschen Stufenland. Vor etwa 240 bis 250 Millionen Jahren (Trias) lag der Bereich des heutigen Unterfrankens nur einige Breitengrade nördlich des Äquators. Das Gebiet befand sich in einem flachen, teilweise überfluteten Becken in dem sich Sande und Tone ablagerten, die von mächtigen Flüssen aus den umliegenden Gebirgen herantransportiert wurden. Daraus bildete sich im Laufe der Jahrmillionen der für diese Gegend typische Buntsandstein. Das eher aride Klima der damaligen Zeit führte zu insgesamt lebensfeindlichen Bedingungen, so dass sich im Buntsandstein nur wenige Fossilien befinden. Im Laufe der folgenden Jahrmillionen bildeten sich mächtige Schichten aus Muschelkalk und Keuper über dem Buntsandstein.[5]

Erst seit dem mittleren Jura (vor etwa 170 Millionen Jahren) wurde Unterfranken Festland. Im Zusammenhang mit der Auffaltung der Alpen im Tertiär (bis vor etwa 40 Mio. Jahren) stellten sich die Erdschichten schräg. Der Buntsandstein wurde angehoben und die darüber angeordneten Deckschichten zum großen Teil durch Erosion abgetragen. Die Oberfläche der heutigen Landschaft bildete sich während der letzten Eiszeit durch Solifluktion (Bodenfließen), Frost (Frostschuttdecken), An- und Abschwemmungen von Flüssen und Bächen und Lössaufwehungen.[5]

Klima

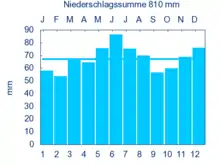

Das Klima ist warm und trocken. Mit relativ kurzen Wintern und feuchtkühlen Sommern herrscht eine subatlantische Klimatönung vor. Die mittlere Jahresniederschlagsmenge lag zwischen 1961 und 1990 mit 810 mm knapp unter dem Bayerischen Durchschnitt von 850 mm. Insbesondere ist die Niederschlagsmenge geringer als in den angrenzenden Mittelgebirgen Odenwald und Spessart. Mit 210 bis 220 Tagen ist die Vegetationsperiode recht lang.[4]

Name

Etymologie

Ursprüngliche hatte Wörth den Namen Erlebach. Zur Unterscheidung vom auf der anderen Mainseite liegenden, heutigen Erlenbach am Main wurde ein Namenszusatz hinzugefügt, so dass der Ort zeitweise den Namen Erlebach auf’m Wörth trug. Dem späteren Namen liegt das althochdeutsche uuerid (für Flussinsel; verwandt mit Werder) zugrunde.[6] Der heutige Zusatz am Main unterscheidet es von weiteren gleichnamigen Orten.

Die gleiche Namenswurzel steckt im Ortsnamen Wertheim.

Frühere Schreibweisen

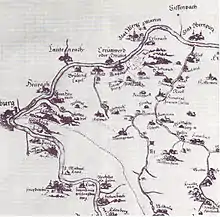

Frühere Schreibweisen des Ortes aus diversen historischen Karten und Urkunden:[6]

|

|

Geschichte

Bis zur Gemeindegründung

Römische Soldaten haben vermutlich schon in der Zeit Kaiser Domitians (81 – 96 n. Chr.) ein einfaches Holz-Erde-Kastell und später ein massives Steinkastell in Wörth errichtet.

Zur römischen Vergangenheit → Kastell Wörth.

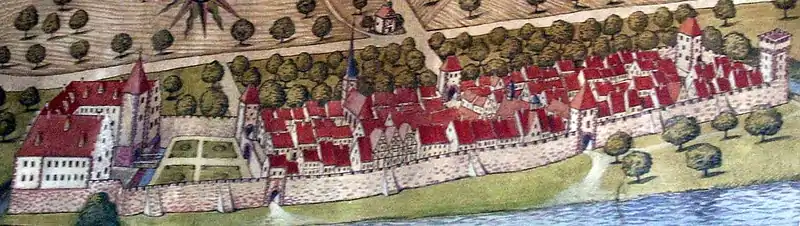

In fränkischer Zeit, seit dem 6. Jahrhundert, war Wörth ein Zentrum königlicher Herrschaft und mit der Kapelle St. Martin im heutigen Friedhof Ausgangspunkt christlicher Missionierung für das Odenwaldhinterland. Die Stadt wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts von den Herren von Breuberg unter der Oberherrschaft der Erzbischöfe von Mainz am heutigen Standort neu gegründet. Im Jahr 1291 wird sie erstmals urkundlich als Stadt Werde erwähnt.

Nachdem im Jahre 1803 die Herrschaft der Mainzer Erzbischöfe zu Ende gegangen war, wurde Wörth in der Rheinbundakte vom 12. Juli 1806 zusammen mit einigen umliegenden Orten links des Mains dem Großherzogtum Baden zugeteilt. Nach Abschluss des Vertrages stellte sich jedoch heraus, dass die territorialen Veränderungen nicht überall sinnvoll waren, und Wörth wurde in einem Tauschvertrag schon am 6. Oktober 1806 dem Großherzogtum Hessen zugeordnet. Eine bedeutende politische Veränderung war der Übergang der Stadt an das Königreich Bayern im Jahr 1816. Im Zuge der Verwaltungsreformen in Bayern entstand mit dem Gemeindeedikt von 1818 die heutige Gemeinde.

Verwaltungsgeschichte

Im Jahr 1862 wurde das Bezirksamt Obernburg gebildet, auf dessen Verwaltungsgebiet Wörth lag. Wie überall im Deutschen Reich wurde 1939 die Bezeichnung Landkreis eingeführt. Wörth war nun eine der 35 Gemeinden im Landkreis Obernburg am Main. Mit der Auflösung des Landkreises Obernburg kam Wörth am 1. Juli 1972 in den neu gebildeten Landkreis Miltenberg.

Schifffahrt, Holzhandel und Schiffbau

Die ältesten Aufzeichnungen im Stadtarchiv, welche die Ausübung des Schifferberufes in Wörth nachweisen, reichen auf das Jahr 1513 zurück.[7] Wörth entwickelte sich immer mehr zu einem regional bedeutenden Zwischenhandelsplatz speziell für den Holzumschlag. Dieses ist sicherlich mit eine Konsequenz der strategischen Lage der Stadt am Rande des Odenwalds. Viele Schiffer waren zu dieser Zeit zugleich Holzhändler.

Auch für den Bau von Holzschiffen war eine günstige Ausgangssituation geschaffen, denn Baumaterial und Handel lagen vor Ort. Der Schiffbau ist seit 1652 auf verschiedenen Plätzen urkundlich nachgewiesen, teilweise wird von drei Werften berichtet.[7] Gebaut wurden hölzerne Mainschiffe, Schelchen und kleinere Nachen. Diese Tradition fand erst im Jahr 1918 ein Ende, nachdem die letzte verbliebene Schiffswerft aus Platzgründen auf die gegenüberliegende Mainseite nach Erlenbach am Main wechselte.[7]

Veränderungen der Stadt durch das Hochwasser

Das ursprüngliche Stadtgebiet von Wörth wurde direkt am Main, einer der Hauptachsen des mittelalterlichen Fernverkehrs, gebaut. Der Fluss brachte Arbeit und Geld, Macht und Steuergelder, Trinkwasser und Nahrung. Wörth war durch sein leicht erhöhte Lage am Flussrand durch die Stadtmauer und die Gräben zwar leicht gegen Überfälle und Plünderungen zu schützen, dadurch aber immer wieder dem Hochwasser ausgesetzt.

Am 29. Februar 1784 stieg der Main auf die höchste nachweisbare Marke von 8,6 Meter über normal. Die Stadt wurde überflutet, und die Anzahl der Bewohner reduzierte sich im Folgejahr um 112 Einwohner. Sie waren an Seuchen gestorben, geflohen oder weggezogen. In der Chronik heißt es: „Die Häuser wurden so vom Eis, das in der stadt herumflos, beschädigt, und die Burger durch diesen überlas des wassers so verdrüssig, dass man beschlos, unser stadt zu verlasen und ein neues Ort auser der Landstrasen […] zu bauen.“ Von Emanuel Herigoyen[8] entworfene Pläne für eine neue Stadt wurden aber von den Mainzer Erzbischöfen abgelehnt. Das Wasser sank, und die 929 restlichen Bürger verblieben in ihren Häusern.[9]

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gab es drei weitere große Hochwasser zwischen 7 und 8 Metern über Normal. Die schlimmste Katastrophe war jedoch das ungewöhnlich frühe Winterhochwasser im November und Dezember 1882. Das Wasser gefror in den Wänden, und die Wohnungen blieben den gesamten Winter über nass und kalt. Der Magistrat schrieb einen erneuten Bittbrief nach Würzburg. Der damalige Regierungspräsident Unterfrankens Graf von Luxburg forderte die Beseitigung aller Anwesen im Hochwassergebiet und die Erbauung eines neuen Wörths auf vor Hochwasser sicherem Gelände oberhalb der Stadtmauern.[9]

Die bayerische Regierung sicherte finanzielle Unterstützung zu, und das königliche Bauamt Aschaffenburg plante die neue Stadt mit rechtwinkligen Straßen und einem kreisrunden Marktplatz in der Mitte. Der gesamte neue Stadtteil „Neu-Wörth“ wurde aus vier verschiedenen Häusertypen aus rotem Buntsandstein in nur zwei Jahren erbaut. Von Bürgern der Altstadt beteiligten sich aber nur 119 Personen am Umzug. Von den 215 Häusern der Altstadt wurden nach der Umsiedlung so nur 116 abgerissen. Es entstand Platz für Gärten und Handwerksbetriebe. Ein Verbot regelte, dass keine neuen Häuser in der Altstadt gebaut werden dürften. Im Jahr 1885 wurde die Schule in den neuen Stadtteil verlegt, und drei Jahre später wurde auch die neue Kirche St. Nikolaus in „Neu-Wörth“ fertiggestellt.[9]

Im Jahre 1998 wurde nach längerer Planung mit dem Bau einer Hochwasserschutzmauer begonnen. Die Altstadt wird nun durch die 2001 fertiggestellte, 550 Meter lange Hochwasserschutzwand aus Stahlbeton geschützt. Sie verläuft entlang der alten Stadtmauer und ist durchschnittlich drei Meter hoch. Dort, wo sie die alte Stadtmauer ersetzt, wurde die neue Schutzwand wieder durch Steine der alten Mauer verblendet. In fünf Abschnitten, in denen die Stadtmauer ein Teil von denkmalgeschützten Gebäuden bildete, wurde die Schutzwand unsichtbar ins Gebäudeinnere verlegt, so dass die historische Ansicht der Stadtbefestigung weitgehend erhalten blieb. In anderen Bereichen ist die Schutzwand in Sichtbeton ausgeführt. In dem mittleren Teil des Schutzsystems ist die Hochwasserschutzwand von der Häuserfront abgerückt und bildet eine höher gelegene Aussichtsplattform.[9]

Verschließbare Schutztore aus Stahl, Klappen und mobile Dammbalken aus Aluminium können im Notfall zum Einsatz kommen, um die Stadt vor hohen Wasserständen zu schützen. Zusätzlich zur Schutzwand wurde ein unterirdisches Schutzsystem aufgebaut, das die Altstadt vor steigendem Grundwasser bewahren soll, das unterirdisch unterhalb der Mauer durchgedrückt wird. Der Drainagekanal hinter der Schutzwand kann bis zu vier Kubikmeter Wasser pro Sekunde abpumpen. Im Norden der Stadt bildet eine Geländeauffüllung mit Kleingartenanlagen den Abschluss des insgesamt 1100 Meter langen Schutzsystems.[9] Das Projekt erhielt 2008 den Sonderpreis des rheinkollegs 2008 – „Hochwassersicheres Planen und Bauen“.[10]

Einwohnerentwicklung

Im Zeitraum 1988 bis 2018 stieg die Einwohnerzahl von 4009 auf 4683 um 674 Einwohner bzw. um 16,8 %. 2000 hatte der Stadt 5023 Einwohner. Quelle: BayLfStat

Politik

Stadtrat

Die Kommunalwahl vom 15. März 2020 führte zu folgendem Ergebnis:[11]

Die SPD trat zusammen mit den Grünen an.

Bürgermeister

Der Bürgermeister gehört ebenfalls dem Gemeinderat an und führt dort den Vorsitz.

Im März 2014 wurde der 1979 geborene Andreas Fath (Freie Wähler) im zweiten Wahlgang zum Ersten Bürgermeister gewählt; 2020 wurde er mit 76,75 % wiedergewählt.

Amtsvorgänger Erwin Dotzel (CSU) hatte das Amt drei Jahrzehnte bekleidet.[12]

Europawahl

Bei der Europawahl 2019 in Wörth errangen die CSU 37,07 %, die SPD 13,04 %, die Grünen 17,35 %, die AfD 7,70 % und Sonstige 14,19 % der Stimmen.[13]

Wappen

|

Blasonierung: „Geviert durch ein schmales rotes Kreuz; 1: in Rot eine goldene Krone, 2 und 3: in zwei Reihen silbernes und blaues Feh, 4: rot.“[14] |

| Wappenbegründung: Das Wörther Stadtwappen entspricht damit dem Wappen der Herren von Cronberg im Taunus, die im frühen 17. Jahrhundert die Stadtherrschaft ausübten. Die Krone ist kennzeichnend für die Hauptlinie der Familie, den sogenannten „Kronenstamm“. |

Städtepartnerschaft

Am 16. Juni 2006 wurde die Städtepartnerschaft mit Honfleur in Frankreich offiziell begründet. Am 29. April 2007 erfolgte die Gegenunterzeichnung der Partnerschaftsurkunde im Wörther Schifffahrtsmuseum.

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Museum

Das Schifffahrts- und Schiffbaumuseum ist in der ehemaligen St. Wolfgangskirche untergebracht. Es dokumentiert die historische Entwicklung der Binnenschifffahrt und des Schiffbaus am Main. Zahlreiche Exponate sind eng verknüpft mit der Schifferstadt. Eine kleine Außenstelle im Bürgerhaus informiert über die Römer in Wörth.

Bauwerke

Altstadt

Die Altstadt ist geprägt von der mittelalterlichen Stadtbefestigung und vielen historischen Denkmälern und Fachwerkhäusern.

Der Tannenturm aus dem 15. Jahrhundert bildet den nördlichen Abschluss der mainseitigen Stadtmauer, die inzwischen als gleichzeitige Hochwasserschutzmauer ausgebaut wurde. Der Tannenturm ist auch unter der Bezeichnung Hexenturm bekannt.

Das Obere Tor bildete im Südwesten einen landseitigen Zugang zur Stadt und wurde Mitte des 15. Jahrhunderts in Stein erbaut. Danach wurde das Tor mehrfach durch Kriege beschädigt und erneuert. Entgegen verbreiteter Auffassung ist das Mauerwerk aus dem 15. Jahrhundert weitestgehend erhalten und das obere, außen aus Fachwerk, innen aus Stein bestehende Stockwerk und das Dach sind ebenfalls noch spätmittelalterlich.[15] Der letzte Wiederaufbau von 1751 hat wohl nur die Durchfahrtsöffnung zur Altstadt betroffen. Über der äußeren Durchfahrt ist ein Wurferker mit Wappen zu erkennen.[16]

Innerhalb der Stadtmauern befand sich seit dem späten 13. Jahrhundert ein kurmainzisches Schloss. Es war im 17. Jahrhundert zeitweise Residenz der Familie von Cronberg und wurde ebenfalls durch mehrere Kriege zerstört. In der Folge des schweren Mainhochwassers von 1784 verfiel das aufgegebene Schloss und ist heute in seinen Resten weitgehend von einem Firmengelände überbaut. Nur noch ein Turm mit Renaissanceportal im Herzen des Fabrikgeländes erinnert noch heute an die Geschichte.[16]

Besonders sehenswert ist in der Altstadt das Bürgerhaus (früher Rathaus) aus dem Jahr 1600. Das Steingebäude besitzt ein Renaissanceportal und enthält die ehemalige Marktfalle. Obergeschoss und Giebel wurden 1673 neu aufgesetzt (Bauinschrift). Im ersten Stockwerk des Gebäudes befindet sich der alte Sitzungssaal, der heute für verschiedene öffentliche Anlässe der Stadt und für standesamtliche Trauungen Verwendung findet. Im zweiten Stockwerk ist ein kleines Museum mit einer Sammlung von römischen Fundstücken aus dem Bereich des Wörther Kastells zu sehen.

Das Mainufer außerhalb der Stadtmauer wurde im Rahmen des Baus der Hochwasserschutzmauer neu angelegt.

Stadtzentrum

Stadtzentrum Schlossturm

Schlossturm.JPG.webp) Oberes Tor

Oberes Tor Tannenturm (um. 1450) als Teil der Stadtmauer

Tannenturm (um. 1450) als Teil der Stadtmauer Bürgerhaus (Altes Rathaus)

Bürgerhaus (Altes Rathaus) Straßenzug in der Altstadt

Straßenzug in der Altstadt Schiffsliegestelle und Schiffermast

Schiffsliegestelle und Schiffermast

„Neu-Wörth“

- Neustadt mit Wohngebäuden aus Buntsandstein, in der Anzahl einmalig im Freistaat Bayern, 1883–85

- Kernbereich mit Rathaus (1885), ehemalige Schule, Pfarrzentrum, Bahnhof (1876), Berufsfachschule (1790), ehem. Pfarrhaus, Wendelinuskapelle (1780) und Hofgut (1795), ehem. Neustadt-Wirtshaus

Kirchen

Auf dem heutigen Friedhofsgelände am Nordrand der Stadt befindet sich der Standort der ersten Pfarrkirche St. Martin, deren Ursprung bis in die Zeit der Christianisierung des Untermains im 6. Jahrhundert zurückreicht und das Zentrum einer fränkischen Siedlung bildete. Im späten 13. Jahrhundert verlagerte der Mainzer Erzbischof das Stadtgebiet immer weiter zum Main hin. 1668 lag die Kirche St Martin von der Siedlung getrennt allein auf einem Feld. Trotz der Errichtung einer neuen Kirche im Stadtgebiet, blieb St. Martin auch weiterhin bis 1763 offiziell Pfarrkirche. Vom „ursprünglichen“ Kirchengebäude ist heute nur noch der fast quadratische Ostchor (um 1400) mit Rippenkreuzgewölbe erhalten. Das Langhaus und der Kirchturm wurden 1789 wegen Baufälligkeit abgerissen. Heute dient die St. Martinskapelle als Friedhofskapelle.[17] Im Jahr 2014 wurde die Kapelle, nach Planung von Architekt Helmut Becker (1935–2017) aus Klingenberg, renoviert und dient nun seit April 2015 als Urnenbestattungskapelle, auch Kolumbarium genannt.

Die zweite Kirche in Wörth war die St. Wolfgangskirche deren erste Erwähnung auf das Jahr 1328 zurückgeht. Zur ältesten Bausubstanz der heutigen Kirche zählen die unteren Stockwerke des heutigen Turmes aus dem 14./15. Jahrhundert. Der spitze Turm der Kirche stammt jedoch aus dem Jahr 1631. Das eigentliche Langhaus wurde 1729 abgerissen und zwischen 1730 und 1749 im barocken Stil wieder aufgebaut. Der Bau der dritten Pfarrkirche St. Nikolaus führte 1903 zur Aufgabe und Profanierung der Kirche durch die Diözese Würzburg. Die Kirche wurde zwischen 1986 und 1991 zum Schifffahrts- und Schiffbaumuseum umgebaut.[17]

Die Wendelinuskapelle wurde im Jahr 1780 von dem Wörther Pfarrer Johannes Zöller in seinem eigenen Garten an der oberen Waisenhausstraße erbaut. Der Verlauf der Mauern folgt den damaligen Grundstücksgrenzen, was zu einem eigenartigen, nicht rechtwinkligen Grundriss führte. Finanziert wurde der einfache Bau nur durch Spenden und Stiftungen. Seit 1954 wird die Kapelle durch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Erlenbach-Wörth beziehungsweise Klingenberg-Wörth genutzt. Die im Besitz der Stadt Wörth befindlichen Kapelle wurde 1974 und 2006 renoviert.[18]

Die St.-Nikolaus-Kirche entstand im Rahmen der Stadtverlegung auf hochwasserfreies Gebiet im Jahre 1898. Sie wurde aus Rotsandstein im Stil einer romanischen Basilika erbaut. An der Nordseite ist an der Außenwand eine überlebensgroße Ölberggruppe aus Sandstein angebracht. Die Innenausstattung ist überwiegend zeitgenössisch, aber auch ältere, wertvolle Kunstschätze sind zu bewundern. Im Querschiff befindet sich ein spätgotischer Flügelaltar (Wörther Altar) aus der Zeit um 1470. Am Chorbogen befindet sich eine geschnitzte Kreuzigungsgruppe (1528). Das „Kümmernisbild“ stammt von Jakob Conrad Bechtold aus dem Jahre 1730.[19][20]

Friedhofskapelle St. Martin (um 1400)

Friedhofskapelle St. Martin (um 1400) ehemalige St. Wolfgangskirche (heute Museum)

ehemalige St. Wolfgangskirche (heute Museum) Wendelinuskapelle (1780)

Wendelinuskapelle (1780) Pfarrkirche St. Nikolaus (1898)

Pfarrkirche St. Nikolaus (1898)

Sonstiges

In Wörth befindet sich das Bodendenkmal eines Römerkastells (Numeruskastell) an einer Stelle, an der die ältere Linie des Neckar-Odenwald-Limes auf die Mainlinie des Obergermanischen Limes trifft. Es stammt aus dem 1./2. Jahrhundert und ist nur durch schwache Bodenwellen im Gelände erkennbar.

Auf einer Anhöhe der Stadt, dem sogenannten „Galgenbuckel“, befindet sich das 1753 erbaute Denkmal eines Galgens. Es erinnert an die einstigen Hochgerichtsbarkeitsrechte der Stadt. Der Galgen war ein letzter Versuch, die Gerichtsrechte wiederzuerlangen, kam jedoch nie zum Einsatz. Vom Galgen blieben die zwei 7 m hohen, runden Sandsteinsäulen erhalten[21], die vom Miltenberger Baumeister Johann Martin Schmidt errichtet wurden.[22]

Freizeit- und Sportanlagen

Wörth liegt im bayerischen Bereich des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald. Im Wörther Stadtwald (1000 ha) sind Wanderwege mit einer Gesamtlänge von über 50 km ausgeschildert. Am Ufer des Mains führt der gut ausgebaute Main-Radweg vorbei, der eine ausgedehnte Radtour von der Quelle des Mains bzw. bis zur Rheinmündung ermöglicht.

Für die sportliche Betätigung existieren in Wörth zwei Fußballplätze, eine Schulsporthalle, einen Sportpark mit Indoor Soccer, Tennis, Badminton und Volleyball, ein Schulhallenbad und ein Schützenhaus. In der Nähe des Galgendenkmals befinden sich verschiedene Sport- und Freizeiteinrichtungen wie Bolzplatz, Tischtennis, Inliner- und Skateboardplatz, sowie ein Spielplatz mit der Grillhütte.

- Campingplätze Mainaue und Mainruh

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr

Die Bundesstraße 469 führt direkt an Wörth am Main vorbei. Die Stadt ist von Norden über die Ausfahrt Lützelbach/Wörth und von Süden über die Ausfahrt Klingenberg/Wörth zu erreichen. Die mehrspurig ausgebaute B469 erlaubt eine schnelle Anbindung an die Autobahn Würzburg – Frankfurt (BAB 3).

Die Stadt hat einen Haltepunkt an der Bahnstrecke Aschaffenburg–Miltenberg. Diese Station mit P+R-Parkplatz an der eingleisigen Bahnstrecke wird von Regionalbahnen bedient, die Regional-Expresse halten hingegen nur in Klingenberg und Erlenbach. Das Empfangsgebäude aus Buntsandstein stammt aus dem Jahre 1876 und wird privat genutzt. Außerdem besteht Anschluss an die Buslinien 67 (Haingrund–Wörth–Klingenberg)[23] und 86 (Schneeberg–Amorbach–Glanzstoffwerke) der Verkehrsgesellschaft Untermain.

Wörth ist außerdem über die Bundeswasserstraße Main zu erreichen. Eine eigene Schiffsliegestelle eignet sich auch für große Binnenschiffe. Am Ufer des Mains befindet sich der Main-Radweg von den Quellen nach Mainz-Kastel.

Radwanderwege

Durch das Stadtgebiet entlang des Mains führen folgende Radwanderwege:

- Der 225 km lange 3-Länder-Radweg führt als Rundweg durch das Dreiländereck von Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Entlang von Mümling, Neckar und Main erkundet die Route den Odenwald.

- Der Deutsche Limes-Radweg führt von Bad Hönningen durch Westerwald, Taunus und Odenwald zum 818 Kilometer entfernten Regensburg und orientiert sich dabei am historischen Verlauf des Obergermanisch-Raetischen Limes.

- Der Main-Radweg führt von den beiden Quellen des Mains entlang des Flusses bis zu dessen Mündung in den Rhein bei Mainz. Er hat eine Gesamtlänge von etwa 600 Kilometern.

- Die D-Route D5 (Saar-Mosel-Main). Sie führt über 1.021 Kilometer von Saarbrücken über Trier, Koblenz, Mainz, Frankfurt am Main, Würzburg und Bayreuth bis zur tschechischen Grenze.

Öffentliche Einrichtungen

Die Stadtbibliothek Wörth a. Main ist ein Gemeinschaftseinrichtung der Stadt Wörth a. Main und der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus. Sie besteht seit 1979 und hat einen Bestand von etwa 8000 Medien (Stand: 2009). Die Einrichtung wird von einem ehrenamtlichen Büchereiteam geleitet und betrieben.[24]

Bildung

In Wörth am Main gibt es die beiden Kindertagesstätten „Kleine Strolche“ und „Rasselbande“, die beide als Kinderkrippe und Kindergarten genutzt werden.

Die Volksschule Wörth am Main ist eine Grund- und Hauptschule mit Ganztagesbetreuung in Form der offenen Ganztagesschule. Etwa 350 Schüler und Schülerinnen besuchen die Schule. Davon sind etwa 220 der Grundschule und etwa 135 der Hauptschule zuzuordnen (Stand: 2010). Im Jahr 2010 nutzten 126 Schülerinnen und Schüler das Angebot der offenen Ganztagesschule.[25]

Die Theresienschule war eine Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Sozialpflege. Hier wurden fast 200 Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu schulischer und beruflicher Bildung gegeben. Die Schule wurde 1858 von den Armen Schulschwestern als Rettungsanstalt für Mädchen gegründet. Drei Jahre später wurde sie offiziell zur Heimvolksschule. Im Jahr 1954 wurde sie zur Haushaltungsschule und 1983 zur Berufsfachschule. Seit 2003 hatte der Caritasverband die Trägerschaft übernommen. In der Geschichte ist die Schule und des Internates auch als Mädchenheim oder Mädcheninternat Wörth bekannt. Der Schulbetrieb wurde mit Ablauf des Schuljahres 2011/2012 eingestellt.[26]

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Johann Michael Fleischmann (1701–1768), Typograf und Schriftgießer

- Erna Morena (1885–1962), Filmschauspielerin

- Karl Franz Wolfstetter (1940–1991), Naturforscher im Bereich der Botanik

Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben

- Adam Haus (1836–1895), Pfarrer in Wörth ab 1871, Reichstags- und Landtagsabgeordneter

- Hans Storm (1848–1886), praktischer Arzt in Frammersbach und Wörth, Sohn von Theodor Storm

Kurioses

In den 1840er Jahren herrschte eine Hungersnot in Wörth und Umgebung. Die Bettelei nahm zu und der Diebstahl häufte sich, denn viele Väter konnten ihre Familien nicht mehr ernähren. 1847 hat die Stadt eine „Suppenanstalt“ für die Bedürftigen eingerichtet. In den Nachbarorten erhielten die Wörther Burschen dann den Spitznamen „Bettelsuppenfresser“.

Die Wörther werden in ihrem Ortsnecknamen auch noch „Schlackschisser“ genannt. In der Vergangenheit hatten die Wörther immer mit dem Mainhochwasser zu kämpfen. Immer wieder wurde die Altstadt überflutet, die Straßen und Abtritte standen unter Wasser, da muss ein arglistiger Erlenbacher einen Wörther beobachtet haben, wie er seine Notdurft durch das Fenster (schlack) verrichtete.[27]

Literatur

- Geschichte der Theresienschule Wörth: Arme Schulschwestern verlassen Wörth von der Pfarrei St. Nikolaus, abgerufen am 28. August 2010

- Anton Rottmayer (Hrsg.): Statistisch-topographisches Handbuch für den Unter-Mainkreis des Königreichs Bayern. Sartorius’sche Buchdruckerei, Würzburg 1830, S. 513–514 (Digitalisat).

- Werner Trost: Wörth am Main. Chronik einer fränkischen Kleinstadt. 4 Bände. Wörth 1987–1999

- Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg, Stadt Wörth am Main: Lebensqualität durch Hochwasserschutz, Alt-Wörth – Stadtteil mit Zukunft

Weblinks

Einzelnachweise

- Genesis Online-Datenbank des Bayerischen Landesamtes für Statistik Tabelle 12411-001 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Gemeinden, Stichtage (letzten 6) (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011) (Hilfe dazu).

- Wörth a.Main in der Ortsdatenbank der Bayerischen Landesbibliothek Online. Bayerische Staatsbibliothek

- Gemeinde Wörth a.Main, Liste der amtlichen Gemeindeteile/Ortsteile im BayernPortal des Bayerischen Staatsministerium für Digitales, abgerufen am 6. Dezember 2021.

- Internetseite der Stadt Wörth am Main: Allgemeine Daten zur Stadt, abgerufen am 2. Juni 2011

- Internetseite der Stadt Wörth am Main: Informationen zu Wörther Wald und Geologie, abgerufen am 2. Juni 2011

- Wolf-Armin von Reitzenstein: Lexikon fränkischer Ortsnamen. Herkunft und Bedeutung. Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken. C. H. Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-59131-0, S. 247 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Internetseite der Stadt Wörth am Main: Wörther Geschichte, abgerufen am 2. Juni 2011

- Im Zeichen der Schifffahrt. Spessartprojekt, abgerufen am 15. Juni 2015.

- Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg, Stadt Wörth am Main: Lebensqualität durch Hochwasserschutz, Alt-Wörth – Stadtteil mit Zukunft

- Hochwasserschutz Wörth am Main, Rheinland-Pfalz-Preis des rheinkollegs 2008 - "Hochwassersicheres Planen und Bauen" (Sonderpreis). Abgerufen am 20. Juli 2010.

- Wahl des Stadtrats am 15. März 2020, Stadt Wörth a.Main, Gesamtergebnis

- http://www.main-echo.de/regional/kreis-miltenberg/art4001,2999021

- Europawahl 2019 auf wahlen-in-mil.de.

- Eintrag zum Wappen von Wörth am Main in der Datenbank des Hauses der Bayerischen Geschichte

- G. Ulrich Großmann: Der Fachwerkbau in Deutschland. 5. Auflage. DuMont-Verlag, Köln 2004.

- Bernhard Peter: Galerie: Photos schöner alter Wappen Nr. 924, Wörth am Main: Oberes Tor, abgerufen am 9. September 2010

- Stadt- und Kirchengeschichte (Memento vom 22. Januar 2012 im Internet Archive), Katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus Wörth am Main, abgerufen am 7. Dezember 2010.

- Internetseite der Ev. Trinitatisgemeinde Klingenberg/Wörth: Beschreibung der Wendelinuskapelle, abgerufen am 7. Dezember 2010

- Maintouren: 3.08 Wörth am Main, abgerufen 21. Dezember 2010

- Kirchengeschichte St. Nikolaus (Memento vom 22. Dezember 2007 im Internet Archive), Katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus Wörth am Main, abgerufen am 20. Dezember 2010.

- Werner Trost: Wörth am Main. Chronik einer fränkischen Kleinstadt. Band 4. Wörth 1999

- Trost, Werner in SPESSART 1/2014

- Günstig unterwegs im Stadtbus Wörth (Memento vom 12. Februar 2013 im Webarchiv archive.today), abgerufen am 9. September 2010

- Internetauftritt der Stadtbibliothek Wörth am Main, abgerufen am 2. Juni 2011

- Internetauftritt der Volksschule Wörth am Main, abgerufen am 2. Juni 2011

- Theresienschule (Memento vom 3. August 2012 im Webarchiv archive.today), abgerufen am 2. Juni 2011

- Werner Trost Stampes, Worzelköpp und Staffelbrunzer Lkr. Miltenberg 2003