Brensbach

Brensbach ist eine Gemeinde im südhessischen Odenwaldkreis.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Hessen | |

| Regierungsbezirk: | Darmstadt | |

| Landkreis: | Odenwaldkreis | |

| Höhe: | 175 m ü. NHN | |

| Fläche: | 23,18 km2 | |

| Einwohner: | 4963 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 214 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 64395 | |

| Vorwahl: | 06161 | |

| Kfz-Kennzeichen: | ERB | |

| Gemeindeschlüssel: | 06 4 37 003 | |

| Adresse der Gemeindeverwaltung: |

Ezyer Straße 5 64395 Brensbach | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Rainer Müller (SPD) | |

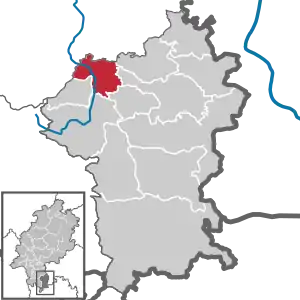

| Lage der Gemeinde Brensbach im Odenwaldkreis | ||

Karte | ||

Geografie

Brensbach liegt im nördlichen Odenwald im Gersprenztal.

Nachbargemeinden

Brensbach grenzt (im Uhrzeigersinn) im Norden an die Stadt Groß-Bieberau, an die Stadt Reinheim und die Gemeinde Otzberg (alle Landkreis Darmstadt-Dieburg), im Osten an die Gemeinde Höchst und die Stadt Bad König, im Süden an die Gemeinden Brombachtal und Reichelsheim und im Westen an die Gemeinden Fränkisch-Crumbach (alle Odenwaldkreis) und Fischbachtal (Landkreis Darmstadt-Dieburg).

Gemeindegliederung

Die Gemeinde gliedert sich nach der Hauptsatzung in die sechs Ortsbezirke Affhöllerbach (mit Kilsbach), Brensbach (mit Mummenroth), Höllerbach, Nieder-Kainsbach (mit Stierbach), Wallbach und Wersau (mit Bierbach und Hippelsbach).[2]

Geschichte

Vor- und Frühgeschichte

Der bisher älteste Beleg für die Anwesenheit von Menschen im Bereich des heutigen Ortsgebietes von Brensbach, stellen mehrere Hügelgräber in der Flur "Oberwald" dar, die im Jahr 1851 vom damaligen Revierförster Hoffmann ausgegraben und rudimentär dokumentiert wurden. Seinen Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass mehrere Grabbeigaben aus Bronze sichergestellt und an die Grafschaft Erbach übergeben wurden. Die von Hoffmann beschriebenen Artefakte, sowie Form und Größe der Grabhügel selbst, lassen die Annahme zu, dass sie aus der mittleren Bronzezeit stammen und somit etwa 3500 Jahre alt sind.

Der älteste Siedlungsbeleg Brensbachs wurde im Jahr 1950 entdeckt. Bei Erdarbeiten im Zuge eines Hausbaus in der heutigen Karl-Schäfer-Straße, stieß man auf eine eisenzeitliche Abfallgrube. Keramikscherben von über 40 Gefäßen unterschiedlichster Größen und Formen, sowie eine Spinnwirtel konnten damals gesichert werden. Die Funde datieren in die Eisenzeit um 450 vor Christus, als keltische Stämme der sogenannten Laténekultur weite Teile Mitteleuropas besiedelten. Die Funde wurden dem damaligen Kreismuseum in Dieburg übergeben.

Auch die Römer hinterließen während der Besatzung des Odenwaldes in Brensbach ihre Spuren. Im Bereich des heutigen Schlachthofs wurden in den 1960er Jahren vom Historiker Winfried Wackerfuß die Grundmauern eines römischen Wohnhauses freigelegt. Umfangreiche Scherbenfunde von römischer Gebrauchs- und Edelkeramik aus diesem Bereich, sowie eine im Jahr 2020 entdeckte römische Silbermünze, sind im Brensbacher Dorfmuseum ausgestellt. Der Ursprung des Brensbacher Flur- und Straßennamens "Römerberg" ist vermutlich ebenfalls in dieser Epoche zu suchen.

Mittelalter bis 18. Jahrhundert

Die älteste erhaltene Erwähnung von Brensbach als Brendisbach stammt von 1223.[3]

Ab 1257 wurden Angehörige des Adelsgeschlechtes von Brensbach urkundlich genannt. Sie gehörten vermutlich schon ab 1214 mit Fridericus de Ertbach zu den Burgmannen von Schloss Erbach und erhielten von der Herrschaft Erbach die für sie namensgebenden Lehen zu Brensbach mit dem Ritter Friedrich von Brensbach zwischen 1255 und 1257.[4] Im Jahre 1266 trat Friedrich von Brensbach in einer Urkunde als Zeuge für die Schenken von Erbach auf.[5] Das wappenführende Geschlecht mit den drei Ringen im Schrägrechtsbalken gehörte somit bis zu deren Ausgehen um 1414 zu den Dorfherren von Brensbach. Bedingt durch eine gleichartige Wappenführung ist von einer Verwandtschaft der Herren von Brensbach zu den Herren von Echter auszugehen. Vermutet wird wohl auch zu Recht, dass das „Echtersche Haus, noch mit alten Mauern umgeben“ zu Brensbach der alte befestigte Herrensitz von Vorfahren der nach diesem Odenwalddorf benannten Herren von Brensbach und der Echter gewesen sein dürfte.[6]

Die Lehensherrschaft über das Dorf übte das Kloster Fulda aus. Im Jahre 766 bekam das Kloster Fulda den Besitz der Umstädter Mark von Pippin dem Jüngeren geschenkt. Hier entstand auch das Dorf Brensbach. Das Kloster Fulda gab seinen Besitz je zur Hälfte als Lehen an die Herrschaft Hanau und die Grafen von Grafschaft Katzenelnbogen, wodurch das Kondominat Umstadt mit einem gemeinsamen Zentgericht entstand.

Ab 1427 besaß dann die Kurpfalz die Hälfte des Kondominats. Im Landshuter Erbfolgekrieg besetzte die Landgrafschaft Hessen das Gebiet und übte bis 1521 die alleinige Herrschaft über das ehemalige Kondominat Umstadt aus. Auf dem Reichstag zu Worms wurden die Verhältnisse neu geordnet. Die Herrschaft Hanau verließ das Kondominat und wurde dafür mit den Ortschaften Harpertshausen, Kleestadt, Langstadt und Schlierbach sowie 12.000 fl. abgefunden. Die Landgrafschaft Hessen und die Kurpfalz erhielten das Kondominat je zur Hälfte. Zwischen 1648 und 1803 übten, bedingt durch die hessischen Landesteilungen, die Herrschaft über die hessische Hälfte des Kondominats Hessen-Darmstadt, Hessen-Kassel und Hessen-Rheinfels zu unterschiedlichen Teilen aus. Teile des Dorfes Brensbach befanden sich aber mindestens seit dem Jahr 1223 als Lehen im Besitz der Grafen von Erbach. 1443 erhielt Schenk Philipp von Erbach den pfälzischen Teil von Pfalzgraf Ludwig IV. Dorf, die Vogtei und Untergericht mit allem Zubehör als fuldisches Lehen. Die Erbacher Grafen blieben im Besitz des halben Dorfes, nach 1806 durch die Rheinbundakte als Standesherren, als der Ort an das Großherzogtum Hessen fiel. Die andere Hälfte stand den hessischen Staaten, ab 1705 der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt zu.

Die „Hohe Gerichtsbarkeit“ über Brensbach übte das Zentgericht Umstadt aus, während sich die „Niedere Gerichtsbarkeit“ die hessischen Landgrafen und die Grafen von Erbach teilten.

Im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) dürfte auch Brensbach hohe Verluste zu beklagen gehabt haben.[7] Das Gebiet zwischen Rhein und Bergstraße blieb 10 Jahre von den Spaniern besetzt, bis sich diese 1631 vor den anrückenden schwedischen Truppen zurückzogen. Der Schrecken diese Krieges war aber noch lange nicht vorbei. Nach der katastrophale Niederlage der Evangelischen bei Nördlingen am 6. September 1634 zogen sich die Schwedischen Truppen 1635 von der Bergstraße zurück. Letztlich veranlasste der katholische Sieg bei Nördlingen Frankreich, an der Seite der nun geschwächten Schweden in den Dreißigjährigen Krieg einzugreifen. Mit dem Schwedisch-Französischen Krieg begann ab 1635 das blutigste Kapitel des Dreißigjährigen Krieges. Aus der Region berichten die Chronisten aus jener Zeit: „Pest und Hunger wüten im Land und dezimieren die Bevölkerung, sodass die Dörfer öfters völlig leer stehen“.[8]

Von Napoleon zu den Weltkriegen

Das ausgehende 18. und beginnende 19. Jahrhundert brachte Europa weitreichende Änderungen. Infolge der Napoleonischen Kriege wurde das Heilige Römische Reich (Deutscher Nation) durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 neu geordnet und hörte mit der Niederlegung der Reichskrone am 6. August 1806 auf zu bestehen.

In der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt wurde mit Ausführungsverordnung vom 9. Dezember 1803 das Gerichtswesen neu organisiert. Für das Fürstentum Starkenburg wurde das „Hofgericht Darmstadt“ als Gericht der zweiten Instanz eingerichtet. Die Rechtsprechung der ersten Instanz wurde durch die Ämter bzw. Standesherren vorgenommen. Damit war für den hessischen Anteil an Beedenkirchen das Amt Lichtenberg zuständig. Übergeordnet war das Oberappellationsgericht Darmstadt. Damit hatten die Zent Umstadt und das mit ihr verbundene Zentgericht endgültig seine Funktion eingebüßt. Die übergeordnete Verwaltungsbehörde war der „Regierungsbezirk Darmstadt“ der ab 1803 auch als „Fürstentum Starkenburg“ bezeichnet wurde.[9]

Unter Druck Napoleons wurde 1806 der Rheinbund gegründet, dies geschah mit dem gleichzeitigen Reichsaustritt der Mitgliedsterritorien. Dies führte am 6. August 1806 zur Niederlegung der Reichskrone, womit das alte Reich aufhörte zu bestehen. Am 14. August 1806 wurde die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, gegen Stellung hoher Militärkontingente an Frankreich und den Beitritt zum Rheinbund, von Napoleon zum Großherzogtum erhoben, anderenfalls drohte er mit Invasion. Durch die Rheinbundakte fiel auch der noch verbliebene erbachische Anteil Brensbachs an Hessen. Nach der endgültigen Niederlage Napoléons regelte der Wiener Kongress 1814/15 auch die territorialen Verhältnisse für Hessen und bestätigte die Grenzen des Fürstentums Starkenburg.

1816 wurden im Großherzogtum Provinzen gebildet und das vorher als „Fürstentum Starkenburg“ bezeichnete Gebiet, das aus den südlich des Mains gelegenen alten Hessischen und den ab 1803 hinzugekommenen rechtsrheinischen Territorien bestand, in „Provinz Starkenburg“ umbenannt. Am 17. Dezember 1820 wurde das Großherzogtum mit der Einführung der „Verfassung des Großherzogtums Hessen“ eine konstitutionelle Monarchie, in der der Großherzog aber noch große Machtbefugnisse hatte. Die noch bestehenden standesherrlichen Rechte wie Niedere Gerichtsbarkeit, Zehnten, Grundzinsen und andere Gefälle blieben aber noch bis 1848 bestehen.

1821 wurden im Rahmen einer umfassenden Verwaltungsreform die Ämter in den Provinzen Starkenburg und Oberhessen des Großherzogtums aufgelöst, ihre Aufgaben auf neu gegründete Landratsbezirke und Landgerichte aufgeteilt. Dabei kam Brensbach zum Landratsbezirk Reinheim. Diese Reform ordnete auch die Verwaltung auf Gemeindeebene neu. Brensbach erhielt eine eigene Bürgermeisterei. Entsprechend der Gemeindeverordnung vom 30. Juni 1821 gab es einen gewählten Ortsvorstand, der sich aus Bürgermeister, Beigeordneten und Gemeinderat zusammensetzte.[10] Staatliche Schultheißen wurden nicht mehr eingesetzt.

Die Statistisch-topographisch-historische Beschreibung des Großherzogthums Hessen berichtet 1829 über Brensbach:

»Brensbach (L. Bez. Reinheim) luth. Pfarrdorf, liegt 2 St. von Reinheim, an der Gersprenz und an der von Darmstadt nach Erbach ziehenden Chaussee und gehört dem Grafen von Erbach-Erbach. Man findet 167 Häuser und 1079 Einw., die bis auf 4 Reform. und 1 Kath. alle lutherisch sind. Unter den Handwerkern sind 12 Schneider, 13 Schuhmacher, 11 Leineweber, 9 Bäcker, 7 Sattler, 9 Schmiede etc. Jährlich werden 5 Märkte gehalten. Eine römische Straße von Heidelberg kommend, zog in der Nähe vorüber nach Frankfurt. Im Oberwald liegen 8 Hügel, die für römische Grabmäler gehalten werden. Nach diesem Dorfe nannte sich ein adeliges Geschlecht: von Brensbach, nach dessen Aussterben die Echter von Mespelsbrunn hier ansäßig erscheinen. Der Ort gehörte zum Oberhof Umstadt, und war ein altes fuldisches, nachher von diesem Stift verkauftes pfälzisches Lehen. Churpfalz belehnte Hessen und Erbach mit diesem Orte; so erhielt 1398 Schenk Eberhard von Erbach den Kirchsatz als ein Lehen von dem Pfalzgrafen Ruprecht, und 1532 wurden die Schenken mit der Vogtei und dem Gerichte, so weit sein Antheil ist, von der Pfalz belehnt, welches wenigstens im Jahr 1722 erneuert wurde. Erbach erkannte diese Lehenseigenschaft ohne Widerspruch an, Hessen suchte aber solche streitig zu machen. Das Vogteigericht besassen Hessen und Erbach in abgetheilten Gassen und Wohnungen. Die obere Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtsfällen wurde sowohl von Churpfalz als Hessen angesprochen; die Cent- oder peinlichen Fälle hingegen wurden von beiden gemeinschaftlich behandelt. Im Jahr 1803 kam der pfälzische Antheil an Hessen, so wie der Erbachische Antheil 1806 unter Hess. Hoheit; jedoch wurden 1827 die Jurisdiktion und Polizeigerechtsame von Hessen an den Grafen von Erbach-Erbach abgetreten.«[11]

1832 wurden die Verwaltungseinheiten weiter vergrößert und es wurden Kreise geschaffen. Brensbach wurde dem Kreis Dieburg zugeordnet. 1842 wurde das Steuersystem im Großherzogtum reformiert und der Zehnte und die Grundrenten (Einnahmen aus Grundbesitz) wurden durch ein Steuersystem ersetzt, wie es in den Grundzügen heute noch existiert.

Im Neuestes und gründlichstes alphabetisches Lexicon der sämmtlichen Ortschaften der deutschen Bundesstaaten von 1845–48 findet sich folgender Eintrag:

»Brensbach b. Reinheim. – Dorf mit evangelischer Pfarrkirche, hinsichtlich der Katholischen zur Pfarrei Hering gehörig. – 167 H. 1079 E. – Großherzogthum Hessen – Provinz Starkenburg. – Kreis Dieburg. – Landgericht Lichtenberg. – Hofgericht Darmstadt. – Das Dorf Brensbach, dem Grafen von Erbach Erbach gehörig, liegt 2 Stunden von Reinheim, an der Gersprenz und an der von Darmstadt nach Erbach führenden Chaussee. Es werden hier jährlich 5 Jahrmärkte gehalten. Ein Theil des Ortes gehörte der Pfalz, welcher im J. 1803, und im J. 1806 auch der Erbachsche Antheil, unter hessische Hoheit gekommen ist.«[12]

Infolge der Märzrevolution 1848 wurden mit dem „Gesetz über die Verhältnisse der Standesherren und adeligen Gerichtsherren“ vom 15. April 1848 die standesherrlichen Sonderrechte endgültig aufgehoben.[13] Darüber hinaus wurden in den Provinzen, die Kreise und die Landratsbezirke des Großherzogtums am 31. Juli 1848 abgeschafft und durch „Regierungsbezirke“ ersetzt, wobei die bisherigen Kreise Dieburg zum Regierungsbezirk Dieburg zugeschlagen wurden. Bereits vier Jahre später, im Laufe der Reaktionsära, kehrte man aber zur Einteilung in Kreise zurück und Brensbach wurde wieder Teil des Kreises Dieburg.[14]

Die im Dezember 1852 aufgenommenen Bevölkerungs- und Katasterlisten[15] ergaben für Brensbach[16]: Marktflecken an der Gersprenz mit 1191 Einwohnern. Die Gemarkung besteht aus 2249 Morgen, davon 1555 Morgen Ackerland, 258 Morgen Wiesen, 355 Morgen Wald. Zu Brensbach gehören noch der Hof Hummenroth und die Bauersmühle.

In den Statistiken des Großherzogtums Hessen werden, bezogen auf Dezember 1867, für den Marktflecken Brensbach mit eigener Bürgermeisterei, 188 Häuser, 1093 Einwohnern, der Kreis Dieburg, das Landgericht Reinheim, die evangelische Pfarrei Brensbach mit dem Dekanat in Reinheim und die katholische Pfarrei Herig des Dekanats Dieburg, angegeben. Durch die Bürgermeisterei wurde auch der Weiler Mummenroth (3 Häuser, 16 Einw.) verwaltet.[17]

1870 provoziert der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck durch die sogenannte Emser Depesche den Deutsch-Französischen Krieg, in dem das Großherzogtum Hessen als Mitglied des Norddeutschen Bundes an der Seite Preußens teilnahm. Noch vor dessen offiziellem Ende am 10. Mai 1871 traten die süddeutschen Staaten dem Norddeutschen Bund bei und am 1. Januar 1871 trat dessen neue Verfassung in Kraft, mit der aus dem Norddeutschen Bund nun das Deutsche Reich wurde. Auf deutscher Seite forderte dieser Krieg ca. 41.000 Tote.[18] Mit dem Reichsmünzgesetz gab es Deutschland nur noch eine Währung, die Mark mit 100 Pfennigen als Untereinheit.

Zeit der Weltkriege

Am 1. August 1914 brach der Erste Weltkrieg aus und setzte im ganzen Deutschen Reich der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ein Ende. Als nach der deutschen Niederlage am 11. November 1918 der Waffenstillstand unterschrieben wurde, hatte auch Brensbach viele Gefallene und Vermisste zu beklagen, während der Krieg insgesamt rund 17 Millionen Menschenopfer kostete. Das Ende des Deutschen Kaiserreiches war damit besiegelt, und die unruhigen Zeiten der Weimarer Republik folgten. In der Zeit von 1921 bis 1930 wurden in Deutschland 566.500 Auswanderer gezählt, die versuchten, den schwierigen Verhältnissen in Deutschland zu entfliehen.

Im Jahr 1927 wurde Gemarkungsgröße für Brensbach mit dem Weiler Mummenroth mit 591,8 ha angegeben.[19] Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler Reichskanzler, was das Ende der Weimarer Republik und den Beginn der Nationalsozialistischen Diktatur bedeutete. Die hessischen Provinzen Starkenburg, Rheinhessen und Oberhessen wurden 1937 nach der 1936 erfolgten Auflösung der Provinzial- und Kreistage aufgehoben. Zum 1. November 1938 trat eine umfassende Gebietsreform auf Kreisebene in Kraft. In der ehemaligen Provinz Starkenburg wurde einige Orte aus dem Kreis Dieburg in den Kreis Darmstadt verlagert. Brensbach verblieb aber in Kreis Dieburg, der lediglich in Landkreis Dieburg umbenannt wurde. Am 1. September 1939 begann mit dem Einmarsch deutscher Truppen in Polen der Zweite Weltkrieg, der in seinen Auswirkungen noch weit dramatischer war als der Erste Weltkrieg und dessen Opferzahl auf 60 bis 70 Millionen Menschen geschätzt wird. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges in Europa erreichen die amerikanischen Verbände Mitte März 1945 den Rhein zwischen Mainz und Mannheim. Am 22. März überquerte die 3. US-Armee bei Oppenheim den Rhein und besetzte am 25. März Darmstadt. In den ersten Stunden des 26. März 1945 überquerten amerikanische Einheiten bei Hamm und südlich von Worms den Rhein von wo sie auf breiter Front gegen die Bergstraße vorrücken. Am 27. März standen die amerikanischen Truppen in Lorsch, Bensheim und Heppenheim und einen Tag später waren Aschaffenburg am Main sowie der westliche und nördliche Teil des Odenwaldes besetzt. Der Krieg in Europa endete mit der bedingungslosen Kapitulation aller deutschen Truppen, die am 8. Mai 1945 um 23:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Kraft trat. Brensbach hatte 93 gefallene oder vermisste Soldaten in diesem Krieg zu beklagen.[20]

Das Großherzogtum Hessen war von 1815 bis 1866 ein Mitgliedsstaat des Deutschen Bundes und danach ein Bundesstaat des Deutschen Reiches. Es bestand bis 1919, nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Großherzogtum zum republikanisch verfassten Volksstaat Hessen. 1945 nach Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich das Gebiet des heutigen Hessen in der amerikanischen Besatzungszone und durch Weisung der Militärregierung entstand Groß-Hessen, aus dem das Bundesland Hessen in seinen heutigen Grenzen hervorging.

Nachkriegszeit und Gegenwart

Wie die Einwohnerzahlen von 1939 bis 1950 zeigen hatte auch Brensbach nach dem Krieg viele Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten zu verkraften.

Im Jahr 1961 wurde die Gemarkungsgröße mit 592 ha angegeben, davon waren 112 ha Wald.[21]

Im Zuge der Gebietsreform in Hessen wurde am 1. Februar 1971 die bis dahin selbständige Gemeinde Affhöllerbach in die Nachbargemeinde Nieder-Kainsbach auf freiwilliger Basis eingegliedert. Am 1. August 1972 kamen kraft Landesgesetz die Gemeinden Höllerbach, Nieder-Kainsbach, Wallbach und Wersau zu Brensbach,[22] das gleichzeitig aus dem Landkreis Dieburg in den Odenwaldkreis umgegliedert wurde.[23] Für den Ortsteil Brensbach wurde, wie für die anderen eingemeindeten ehemals eigenständigen Gemeinden, ein Ortsbezirk mit Ortsbeirat und Ortsvorsteher nach der Hessischen Gemeindeordnung eingerichtet.[24]

Territorialgeschichte und Verwaltung im Überblick

Die folgende Liste zeigt im Überblick die Territorien, in denen Beedenkirchen lag, bzw. die Verwaltungseinheiten, denen es unterstand:[21][25][26]

- vor 1803: Heiliges Römisches Reich, je zur Hälfte (Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, Obergrafschaft Katzenelnbogen, Amt Lichtenberg) und (pfälzisches Lehen der Grafschaft Erbach-Erbach, Amt Reichenberg) (Kondominat Umstadt)

- ab 1803: Heiliges Römisches Reich, Kondominat Umstadt (kurpfälzer Anteil an Hessen)

- ab 1806: Rheinbund, Großherzogtum Hessen, Fürstentum Starkenburg, Amt Lichtenberg

- ab 1815: Deutscher Bund, Großherzogtum Hessen, Provinz Starkenburg, Amt Lichtenberg

- ab 1821: Deutscher Bund, Großherzogtum Hessen, Provinz Starkenburg, Landratsbezirk Reinheim (Trennung zwischen Justiz (Landgericht Lichtenberg) und Verwaltung)

- ab 1832: Deutscher Bund, Großherzogtum Hessen, Provinz Starkenburg, Kreis Dieburg

- ab 1848: Deutscher Bund, Großherzogtum Hessen, Regierungsbezirk Dieburg

- ab 1852: Deutscher Bund, Großherzogtum Hessen, Provinz Starkenburg, Kreis Dieburg

- ab 1867: Großherzogtum Hessen, Provinz Starkenburg, Kreis Dieburg

- ab 1871: Deutsches Reich, Großherzogtum Hessen, Provinz Starkenburg, Kreis Dieburg

- ab 1918: Deutsches Reich, Volksstaat Hessen, Provinz Starkenburg, Kreis Dieburg

- ab 1938: Deutsches Reich, Volksstaat Hessen, Landkreis Dieburg (Im Zuge der Gebietsreform 1938 wurden die drei hessischen Provinzen Starkenburg, Rheinhessen und Oberhessen aufgelöst.)

- ab 1945: Amerikanische Besatzungszone, Groß-Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, Landkreis Dieburg

- ab 1949: Bundesrepublik Deutschland, Land Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, Landkreis Dieburg

- ab 1972: Bundesrepublik Deutschland, Land Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, Odenwaldkreis

Gerichte seit 1803

In der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt wurde mit Ausführungsverordnung vom 9. Dezember 1803 das Gerichtswesen neu organisiert. Für das Fürstentum Starkenburg wurde das „Hofgericht Darmstadt“ als Gericht der zweiten Instanz eingerichtet. Die Rechtsprechung der ersten Instanz wurde durch die Ämter bzw. Standesherren vorgenommen. Damit war für Brensbach das Amt Lichtenberg zuständig. Das Hofgericht war für normale bürgerliche Streitsachen Gericht der zweiten Instanz, für standesherrliche Familienrechtssachen und Kriminalfälle die erste Instanz. Übergeordnet war das Oberappellationsgericht Darmstadt. Die Niedere Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt blieb aber noch bis 1848 bei den Standesherren, wurden in deren Namen aber von der Landesherrschaft ausgeübt.

Mit Bildung der Landgerichte im Großherzogtum Hessen war ab 1821 das Landgericht Lichtenberg das Gericht erster Instanz, zweite Instanz war das Hofgericht Darmstadt. Es folgten:[21]

- ab 1848: Landgericht Reinheim (Verlegung nach Reinheim), zweite Instanz: Hofgericht Darmstadt

- ab 1879: Amtsgericht Reinheim, zweite Instanz: Landgericht Darmstadt

- ab 1968: Amtsgericht Darmstadt mit der Auflösung des Amtsgerichts Reinheim, zweite Instanz: Landgericht Darmstadt

Anlässlich der Umsetzung des Gerichtsverfassungsgesetzes im Großherzogtum mit Wirkung vom 1. Oktober 1879, wurden die Landgerichte aufgehoben und durch Amtsgerichte an gleicher Stelle ersetzt. In Reinheim war nun also das Amtsgericht Reinheim zuständig.[27]

Mit einer Änderung der Gerichtsorganisation 1968 sollten die Amtsgerichte ihren Sitz in der Kreisstadt haben, was zur Auflösung des Amtsgerichts Reinheim und der Zuordnung von Brensbach zum Amtsgericht Dieburg führte. In Folge der Gebietsreform in Hessen wechselte Brensbach in den Odenwaldkreis und zum 1. Juli 1973 in Amtsgerichtsbezirk von Michelstadt. Dem Amtsgericht Michelstadt übergeordnet ist das Landgericht Darmstadt. Im weiteren Instanzenzug sind das Oberlandesgericht Frankfurt am Main sowie der Bundesgerichtshof übergeordnet.

Einwohnerstruktur

Nach den Erhebungen des Zensus 2011 lebten am Stichtag dem 9. Mai 2011 in Brensbach 5123 Einwohner. Darunter waren 231 (4,5 %) Ausländer von denen 135 aus dem EU-Ausland, 77 aus anderen Europäischen Ländern und 19 aus anderen Staaten kamen.[28] Die Einwohner lebten in 2152 Haushalten. Davon waren 565 Singlehaushalte, 625 Paare ohne Kinder und 708 Paare mit Kindern, sowie 206 Alleinerziehende und 48 Wohngemeinschaften.[29]

Einwohnerzahlen

| • 1633: | 168 Einwohner[21] |

| • 1800: | 568 Einwohner[30] |

| • 1806: | 812 Einwohner, 119 Häuser[31] |

| • 1829: | 1079 Einwohner, 167 Häuser[11] |

| • 1867: | 1110 Einwohner, 192 Häuser[17] |

| Brensbach: Einwohnerzahlen von 1800 bis 2020 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Jahr | Einwohner | |||

| 1800 | 812 | |||

| 1806 | 1.079 | |||

| 1829 | 1.079 | |||

| 1834 | 1.096 | |||

| 1840 | 1.204 | |||

| 1846 | 1.249 | |||

| 1852 | 1.191 | |||

| 1858 | 1.093 | |||

| 1864 | 1.126 | |||

| 1871 | 1.134 | |||

| 1875 | 1.178 | |||

| 1885 | 1.170 | |||

| 1895 | 1.184 | |||

| 1905 | 1.150 | |||

| 1910 | 1.153 | |||

| 1925 | 1.069 | |||

| 1939 | 1.089 | |||

| 1946 | 1.444 | |||

| 1950 | 1.480 | |||

| 1956 | 1.247 | |||

| 1961 | 1.409 | |||

| 1967 | 1.531 | |||

| 1970 | 1.565 | |||

| 1972 | 3.970 | |||

| 1975 | 4.155 | |||

| 1980 | 4.514 | |||

| 1985 | 4.733 | |||

| 1990 | 4.997 | |||

| 1995 | 5.299 | |||

| 2000 | 5.519 | |||

| 2005 | 5.398 | |||

| 2010 | 5.162 | |||

| 2011 | 5.123 | |||

| 2015 | 5.041 | |||

| 2020 | 4.963 | |||

| Datenquelle: Historisches Gemeindeverzeichnis für Hessen: Die Bevölkerung der Gemeinden 1834 bis 1967. Wiesbaden: Hessisches Statistisches Landesamt, 1968. Weitere Quellen: [21]; 1972:[32]; Hessisches Statistisches Informationssystem[33]; Zensus 2011[28] Ab 1972 einschließlich der im Zuge der Gebietsreform in Hessen eingegliederten Orte. | ||||

Einwohnerstruktur

Nach den Erhebungen des Zensus 2011 lebten am Stichtag dem 9. Mai 2011 in Brensbach 5123 Einwohner. Nach dem Lebensalter waren 831 Einwohner unter 18 Jahren, 288 zwischen 18 und 49, 1200 zwischen 50 und 64 und 1005 Einwohner waren älter.[29] Unter den Einwohnern waren 231 (4,5 %) Ausländer von denen 139 aus dem EU-Ausland, 73 aus anderen Europäischen Ländern und 25 aus anderen Staaten kamen.[28] Bis zum Jahr 2020 erhöhte sich die Ausländerquote auf 7,2 %.[33] Die Einwohner lebten in 2160 Haushalten. Davon waren 579 Singlehaushalte, 627 Paare ohne Kinder und 708 Paare mit Kindern, sowie 204 Alleinerziehende und 42 Wohngemeinschaften. In 399 Haushalten lebten ausschließlich Senioren/-innen und in 1455 Haushaltungen leben keine Senioren/-innen.[29]

Religionszugehörigkeit

| • 1829: | 1074 lutherische (= 99,54 %), 4 reformierte (= 0,37 %) und ein katholischer (= 0,09 %) Einwohner[11] |

| • 1961: | 1187 evangelische (= 84,24 %), 199 katholische (= 14,12 %) Einwohner[21] |

| • 1987: | 3448 evangelische (= 74,2 %), 668 katholische (= 14,4 %), 529 sonstige (= 11,4 %) Einwohner[34] |

| • 2011: | 2963 evangelische (= 57,8 %), 677 katholische (= 13,2 %), 1483 andere (= 28,9 %) Einwohner[34] |

Kirchengeschichte

Ursprünglich gehörte Brensbach zur Kollatur Fulda, später Erbach und dem Archidiakon Montat. Verwaltet wurde Brensbach vom Archidiakonata St. Peter und Alexander in Aschaffenburg sowie dem Landkapitel Montat. Seit 1387 wird eine Pfarrei in Brensbach erwähnt. Zum Kirchspiel gehörten noch die Orte Nieder-Kainsbach und Mummenroth. 1443 wurde Schenk Konrad von Erbach mit dem Kirchensatz durch den Pfalzgrafen belehnt. Im 16. Jahrhundert treten die Grafen von Erbach zum lutherischen Glauben über und seit 1526 hat Brensbach einen evangelischen Pfarrer.[21]

Politik

Gemeindevertretung

Die Kommunalwahl am 14. März 2021 lieferte folgendes Ergebnis,[35] in Vergleich gesetzt zu früheren Kommunalwahlen:[36][37][38]

| Parteien und Wählergemeinschaften | % 2021 |

Sitze 2021 |

% 2016 |

Sitze 2016 |

% 2011 |

Sitze 2011 |

% 2006 |

Sitze 2006 |

% 2001 |

Sitze 2001 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 49,8 | 12 | 44,5 | 11 | 50,2 | 13 | 57,1 | 14 | 63,0 | 20 | |

| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 25,8 | 7 | 31,7 | 8 | 31,7 | 8 | 42,9 | 11 | 37,0 | 11 | |

| UWG-Brensbach | Unabhängige Wählergemeinschaft Brensbach | 24,4 | 6 | 23,7 | 6 | 18,1 | 4 | — | — | — | — | |

| Gesamt | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 25 | 100 | 31 | ||

| Wahlbeteiligung in Prozent | 55,6 | 55,3 | 52,9 | 51,6 | 57,1 | |||||||

Bürgermeister

Die Bürgermeister der selbständigen Gemeinde Brensbach waren bis 1964 ehrenamtlich tätig. Im Rahmen der Gebietsreform in Hessen 1972–1977 wurden die heutigen Ortsteile eingemeindet. Seit dem Jahr 1993 werden in Hessen die Bürgermeister für sechs Jahre direkt gewählt.[39]

Erster Bürgermeister der so neu geschaffenen Gemeinde, die den Namen des größten Ortsteils beibehielt, war Willi Riedel. Der seit 2014 amtierende Rainer Müller (SPD) wurde am 1. März 2020 mit 61,0 % der Stimmen wiedergewählt.[40]

| Amtszeit | Name | Partei |

|---|---|---|

| 1892–1923 | Martin Friedrich | parteilos[41] |

| 1922–1937 | Georg Wilhelm Schanz | parteilos[42] |

| 1937–1941 | Georg Philipp Daab II. | NSDAP[43] |

| 1941–1945 | Philipp Trinkaus | NSDAP[44] |

| 1945–1948 | Leonhard Hofmann | parteilos[45] |

| 1948–1952 | Leonhard Weber | parteilos[46] |

| 1952–1966 | Georg Groh II. | parteilos[47] |

| 1966–1966 | Andreas Göttmann | parteilos[48] |

| 1966–1972 | Gerhard Schütz | parteilos[49], später CDU[50] |

| 1972–1997 | Willi Riedel | SPD[51] |

| 1997–2014 | Hans-Georg Stosiek | SPD[52] |

| seit 2014 | Rainer Müller | SPD[53] |

Wappen und Flagge

Wappen

Wappen von Brensbach |

Blasonierung: „In silbernem Schild unten ein blauer Bach, darüber schwebend eine von 5 sechszackigen Sternen begleitete rote züngelnde Flamme.“[54]

Das Wappen wurde durch den Heraldiker Georg Massoth, nach alten Gerichtsiegeln, gestaltet. Die Bedeutung des Wappens spiegelt sich im Namen Brensbach wider: Im Sternenglanz sah der namensgebende Bach der Legende nach aus, als würde er brennen. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass dies bei Sonnenuntergang so aussah, da die Strahlkraft der Sterne zu gering ist. |

Flagge

Die Flagge wurde der Gemeinde am 12. Juni 1978 durch das Hessische Innenministerium genehmigt und wird wie folgt beschrieben:

„In rot-weißem Flaggentuch im oberen Drittel aufgelegt das Gemeindewappen.“[55]

Partnerschaften

Die Gemeinde Brensbach unterhält seit 1978 partnerschaftliche Beziehungen zu der französischen Gemeinde Ézy-sur-Eure.

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Kulturdenkmäler

- Die Burgruine Schnellerts befindet sich in der südlichsten Ecke des Gemeindegebiets, unweit der Grenze zu den Gemeinden Brombachtal und Reichelsheim.

- Die Evangelische Pfarrkirche St. Markus (erbaut 1503 bis 1527) bildet zusammen mit dem evangelischen Gemeindehaus (der Alten Schule von 1811) und dem klassizistischen Pfarrhaus den Ortsmittelpunkt. Der Kirchhügel ist als architektonischer und geschichtlicher Mittelpunkt des Dorfes ein Kulturdenkmal als Gesamtanlage.

Natur und Schutzgebiete

Südöstlich des Ortes befindet sich das Naturschutzgebiet „Bruch von Brensbach“. Als Natura2000-Gebiet sind die „Grünlandbereiche östlich von Brensbach“ (FFH-Gebiet 6219-301) geschützt, welche aus mehreren Teilflächen im Osten und Norden bestehen. Im Westen gehört in der Gemarkung Wersau ein Teil des Waldes zum ausgedehnten Natura2000-Gebiet „Buchenwälder des Vorderen Odenwaldes“ (FFH-Gebiet 6218-302).[56]

Persönlichkeiten

- Karl Schäfer (1849–1915), Heimatdichter und Sänger

- Eduard Anthes (1859–1922), Prähistoriker und Denkmalpfleger

Literatur

- Wolfram Becher: Anmerkungen zum Versuch einer genealogischen Übersicht der adeligen Familie „Echter“ (von Mespelbrunn) im Vergleich mit den mutmaßlichen verwandten Familien „von Brensbach“, „von Weckbach“, „von Eicholzheim“, „von Schöllenbach“, „von Hochhausen“ („Ruppel“), „von Freienstein“, „Rauch“ und „Unglaube“. In: Der Odenwald 31, 1984, S. 86–96.

- Literatur über Brensbach nach Stichwort nach GND In: Hessische Bibliographie

- Literatur von und über Brensbach im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Weblinks

- Internetauftritt der Gemeinde Brensbach

- Brensbach, Odenwaldkreis. Historisches Ortslexikon für Hessen. In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- Brensbach, Stadtgemeinde, Odenwaldkreis. Historisches Ortslexikon für Hessen. In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- Recherche nach Kulturdenkmälern in Brensbach (60 Datensätze)

- Informationen zu der Gemeinde Brensbach. In: Hessisches Gemeindelexikon. HA Hessen Agentur GmbH, 2016, abgerufen am 18. Februar 2018.

Einzelnachweise

- Hessisches Statistisches Landesamt: Bevölkerung in Hessen am 31.12.2020 nach Gemeinden (Landkreise und kreisfreie Städte sowie Gemeinden, Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011) (Hilfe dazu).

- Hauptsatzung vom 24. August 2017. (PDF; 50 KB) Gemeinde Brensbach, S. 2 § 5, abgerufen im Mai 2019.

- Quelle dafür ist ein entsprechender Nachtrag im Codex Eberhardi bezüglich eines Lehens des Schenken Gerhard I. von Erbach, der vom Hessischen Staatsarchiv Darmstadt 2004 entsprechend gewertet wurde (Georg Dascher: Brensbach – Die Geschichte des Dorfes und seiner Bewohner. Berg-Druck, Spachbrücken 2005, S. 13).

- Thomas Steinmetz: Die Schenken von Erbach, Sonderheft 3 aus Der Odenwald, Verlag Breuberg Bund, 2000, Seiten 94–95, ISBN 3-922903-07-X

- Die Abschrift der Originalurkunde findet sich bei (OBER-)MOSSAU, JOHANNITERHAUS: Sammlung von sieben Urkundenabschriften der Zeit von 1255 bis 1401 (HStAD Bestand C 1 A Nr. 21). In: Archivinformationssystem Hessen (Arcinsys Hessen). (Digitalisat der Urkunde).

- Wolfgang Martin in: Aschaffenburger Jahrbuch, Band 13/14, ISBN 3-87965-052-7, hierin: Urkunden des Reichsgräflich Ingelheimischen Archivs, S. 17.

- Dreißigjähriger Krieg. In: Website Fischbachtal. Abgerufen im Februar 2020.

- Zeittafel Bieblis. Gemeinde Biblis, abgerufen im Januar 2020.

- Heinrich Karl Wilhelm Berghaus: Deütschland seit hundert jahren: abth. Deütschland vor fünfzig jahren. Voigt & Günther, 1862, S. 358 ff. (Online bei Google Books).

- M. Borchmann, D. Breithaupt, G. Kaiser: Kommunalrecht in Hessen. W. Kohlhammer Verlag, 2006, ISBN 3-555-01352-1, S. 20 (Teilansicht bei google books).

- Georg Wilhelm Justin Wagner: Statistisch-topographisch-historische Beschreibung des Großherzogthums Hessen: Provinz Starkenburg. Band 1. Carl Wilhelm Leske, Darmstadt Oktober 1829, OCLC 312528080, S. 24 f. (Online bei google books).

- Johann Friedrich Kratzsch: Neuestes und gründlichstes alphabetisches Lexicon der sämmtlichen Ortschaften der deutschen Bundesstaaten. Teil 2. Band 1. Zimmermann, Naumburg 1845, OCLC 162810696, S. 196 (Online bei google books).

- Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1848, S. 237–241

- Verordnung, die Eintheilung des Großherzogtums in Kreise Betreffend vom 12. Mai 1852. In: Großherzoglich Hessisches Ministerium des Inneren (Hrsg.): Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1852 Nr. 30. S. 224–229 (Online bei der Bayerischen Staatsbibliothek digital [PDF]).

- Wolfgang Torge: Geschichte der Geodäsie in Deutschland. Walter de Gruyter, Berlin, New York 2007, ISBN 978-3-11-019056-4, S. 172 (Teilansicht bei google books).

- Ph. A. F. Walther: Das Großherzogthum Hessen: nach Geschichte, Land, Volk, Staat und Oertlichkeit. G. Jonghaus, Darmstadt 1854, DNB 730150224, OCLC 866461332, S. 292F (Online bei google books).

- Ph. A. F. Walther: Alphabetisches Verzeichniss der Wohnplätze im Grossherzogtum Hessen. G. Jonghaus, Darmstadt 1869, OCLC 162355422, S. 16 (Online bei google books).

- Verlustlisten der deutschen Armee im Feldzug 1870/71. In: Onlineprojekt Gefallenendenkmäler. Archiviert vom Original am 6. Mai 2015; abgerufen im Februar 2020.

- Wilhelm Müller: Hessisches Ortsnamensbuch: Starkenburg. Hrsg.: Historische Kommission für den Volksstaat Hessen. Band 1. Selbstverlag, Darmstadt 1937, DNB 366995820, OCLC 614375103, S. 87–89.

- Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen, 2. Weltkrieg. In: Online Projekt Gefallenendenkmäler. Abgerufen im Februar 2020.

- Brensbach, Odenwaldkreis. Historisches Ortslexikon für Hessen. (Stand: 9. Juni 2018). In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- Gesetzes zur Neugliederung des Landkreises Erbach (GVBl. II 330–16) vom 11. Juli 1972. In: Der Hessische Minister des Innern (Hrsg.): Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen. 1972 Nr. 17, S. 224, § 8 (Online beim Informationssystem des Hessischen Landtags [PDF; 1,2 MB]).

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 357 und 359.

- Hauptsatzung. (PDF; 50 kB) § ? In: Webauftritt. Gemeinde Brensbach, abgerufen im Februar 2020.

- Michael Rademacher: Land Hessen. Online-Material zur Dissertation. In: treemagic.org. 2006.

- Grossherzogliche Centralstelle für die Landesstatistik (Hrsg.): Beiträge zur Statistik des Großherzogtums Hessen. Band 1. Großherzoglicher Staatsverlag, Darmstadt 1862, DNB 013163434, OCLC 894925483, S. 43 ff. (Online bei google books).

- Verordnung zur Ausführung des Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes und des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze vom 14. Mai 1879. In: Großherzog von Hessen und bei Rhein (Hrsg.): Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt. 1879 Nr. 15, S. 197–211 (Online beim Informationssystem des Hessischen Landtags [PDF; 17,8 MB]).

- Bevölkerung nach Staatsangehörigkeitsgruppen: Brensbach. In: Zensus2011. Bayerisches Landesamt für Statistik, abgerufen im Mai 2015.

- Ausgewählte Daten über Bevölkerung und Haushalte am 9. Mai 2011 in den hessischen Gemeinden und Gemeindeteilen. (PDF; 1,8 MB) In: Zensus 2011. Hessisches Statistisches Landesamt, S. 38 und 88.

- Hessen-Darmstädter Staats- und Adresskalender 1800. Im Verlag der Invaliden-Anstalt, Darmstadt 1800, S. 127 (Online in der HathiTrust digital library).

- Hessen-Darmstädter Staats- und Adresskalender 1806. Im Verlag der Invaliden-Anstalt, Darmstadt 1806, S. 134 (Online in der HathiTrust digital library).

- Kommunalwahlen 1972; Maßgebliche Einwohnerzahlen der Gemeinden vom 4. August 1972. In: Der Hessische Minister des Inneren (Hrsg.): Staatsanzeiger für das Land Hessen. 1972 Nr. 33, S. 1424, Punkt 1025 (Online beim Informationssystem des Hessischen Landtags [PDF; 5,9 MB]).

- Hessisches Statistisches Informationssystem In: Statistik.Hessen.

- Ausgewählte Strukturdaten über die Bevölkerung am 9. Mai 2011 in den hessischen Gemeinden. (PDF; 1,8 MB) In: Zensus2011. Hessisches Statistisches Landesamt, S. 132.

- Ergebnis der Gemeindewahl am 14. März 2021. In: Webauftritt. Hessisches Statistisches Landesamt, abgerufen im April 2021.

- Ergebnis der Gemeindewahl am 6. März 2016. In: Webauftritt. Hessisches Statistisches Landesamt, abgerufen im April 2016.

- Ergebnis der Gemeindewahl am 27. März 2011. In: Webauftritt. Hessisches Statistisches Landesamt, abgerufen im April 2011.

- Ergebnis der Gemeindewahl am 26. März 2006. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Webauftritt. Hessisches Statistisches Landesamt, archiviert vom Original; abgerufen im April 2006.

- Bürgermeister-Direktwahlen in Brensbach. In: Statistik.Hessen. Hessisches Statistisches Landesamt, abgerufen im Januar 2021.

- Bürgermeisterwahl. In: Statistik.Hessen. Hessisches Statistisches Landesamt, abgerufen am 24. März 2021.

- Friedrich, Martin In: Archivinformationssystem Hessen (Arcinsys Hessen).

- Georg Wilhelm Schanz In: Archivinformationssystem Hessen (Arcinsys Hessen).

- Einwohnerbuch für den Kreis Dieburg / Ausgabe 1938 GenWiki des Vereins für Computergenealogie. Abgerufen am 31. August 2020.

- Philipp Trinkaus In: Archivinformationssystem Hessen (Arcinsys Hessen).

- Leonhard Hofmann In: Archivinformationssystem Hessen (Arcinsys Hessen).

- Leonhard Weber In: Archivinformationssystem Hessen (Arcinsys Hessen).

- Georg Groh II. In: Archivinformationssystem Hessen (Arcinsys Hessen).

- Andreas Göttmann In: Archivinformationssystem Hessen (Arcinsys Hessen).

- Gerhard Schütz In: Archivinformationssystem Hessen (Arcinsys Hessen).

- Wahlergebnisse Webseite des CDU-Gemeindeverbands Brensbach, Abgerufen am 31. August 2020.

- SPD dankt Willi Riedel für fast vier Jahrzehnte Engagement. In: Webauftritt SPD Brensbach vom 27. Januar 2006.

- Bürgermeister Hans-Georg Stosiek hört mit 65 auf. (Memento vom 20. März 2017 im Internet Archive) In: ECHO-Online vom 5. Juli 2013.

- Rainer Müller wird neuer Bürgermeister von Brensbach. In: Webauftritt SPD Brensbach vom 3. Februar 2014.

- Wappen Brensbach In: Archivinformationssystem Hessen (Arcinsys Hessen).

- Genehmigung einer Flagge der Gemeinde Brensbach, Odenwaldkreis vom 12. Juni 1978. In: Der Hessische Minister des Inneren (Hrsg.): Staatsanzeiger für das Land Hessen. 1978 Nr. 27, S. 1249, Punkt 794 (Online beim Informationssystem des Hessischen Landtags [PDF; 5,6 MB]).

- Karte der Schutzgebiete der Gemeinde Brensbach. natureg.hessen.de, abgerufen am 5. Mai 2021.