Tschaikowski-Wettbewerb

Der Internationale P. I. Tschaikowski-Wettbewerb (nach Pjotr Iljitsch Tschaikowski, russisch Международный конкурс имени П. И. Чайковского) ist einer der weltweit bedeutendsten Musikwettbewerbe, insbesondere im Fach Klavier und für zahlreiche Preisträger Startpunkt einer internationalen Karriere. Weitere Wettbewerbskategorien sind Violine, Violoncello und Gesang. Der Tschaikowski-Wettbewerb wird seit 1958 ausgetragen und findet alle vier Jahre in Moskau und seit 2011 zeitgleich in Sankt Petersburg statt.

Geschichte

Wettbewerbskategorien

Der erste Wettbewerb wurde 1958 für Klavier und Violine durchgeführt. 1962 kam die Kategorie Violoncello hinzu, 1966 die Sparte Gesang, unterschieden nach Frauen- und Männerstimmen. 2019 wurde der Wettbewerb um die Disziplin Blasinstrumente, geteilt nach Holz- und Blechblasinstrumente erweitert.

Tschaikowski-Wettbewerb 1958

Gewinner der 1. Klavierkonkurrenz 1958 war der US-Amerikaner Van Cliburn. Cliburn setzte sich gegen 47 Pianisten aus 19 Ländern durch und erhielt neben 25.000 Rubel Preisgeld, damals ca. 26.000 Deutsche Mark, die Goldmedaille aus den Händen des Wettbewerbs-Vorsitzenden Dmitri Schostakowitsch und auf dem Preisträgerkonzert einen Dankeskuss von Nikita Chruschtschow.[1][2] „Ein Kuss des sowjetischen Präsidenten an einen amerikanischen Künstler – das war in Zeiten des Kalten Krieges natürlich eine Sensation“ und „markierte seinerzeit den Anfang“ des kulturellen „Tauwetters“ mit „zahlreichen transnationalen Konsequenzen und bestärkte unter anderem die Ansicht, Musik kenne keine nationalen oder politischen Grenzen“.[3][4][5] Cliburn wurde bei seiner Heimkehr in New York mit einer Konfettiparade geehrt.[6]

Gewinner der ersten Violinkonkurrenz wurde Waleri Klimow, Jury-Vorsitzender war Dawid Oistrach.[7]

„Olympische Spiele der Musik“

In den Folgejahren entwickelte sich der Wettbewerb neben dem Chopin-Wettbewerb in Warschau zu der renommiertesten Konkurrenz und wurde aufgrund der musikalischen Maßstäbe als „Olympische Spiele der Musik“ bezeichnet – trotz gelegentlicher Mutmaßungen über „Günstlingswirtschaft“ aufgrund der vielen sowjetischen Goldmedaillisten.[8][9][10]

Die Preisträger, von einer internationalen Jury hochklassiger Musiker gewählt, rückten in den Fokus der Öffentlichkeit durch die weltweite Berichterstattung – Ausgangspunkt einer internationalen Karriere für die Violisten Wiktor Tretjakow, Gidon Kremer, Viktoria Mullova, Jennifer Koh, die Cellisten David Geringas, Nathaniel Rosen, Antonio Meneses, den Opernsänger Jewgeni Nesterenko, die Mezzosopranistin Jelena Obraszowa und die Sopranistin Deborah Voigt.

Besondere Aufmerksamkeit kam den Goldmedaillisten der Sparte Klavier zu, „denen der Sieg die Türen zu den Konzertsälen der Welt öffnete“ – insbesondere für die sowjetischen Pianisten Wladimir Aschkenasi, Grigori Sokolow, Andrei Gawrilow, Michail Pletnjow, Boris Beresowski aber auch für John Ogdon, John Lill und Barry Douglas.[11] Die Bedeutung des Goldmedaillengewinns aus Musikersicht erläuterte ein Teilnehmer zu Beginn des Klavierwettbewerbs 1990 im Dokumentarfilm The IX International Tchaikovsky Competition: „einer von uns wird in zwei Wochen ein weltbekannter Pianist sein“.

Schleichender Bedeutungsverlust ab 1990

Der Wettbewerb 1990 fand unter erschwerten Bedingungen statt, es standen wegen fehlender finanzieller Mittel nicht genügend Übersetzer und Versorgungseinrichtungen für die Wettbewerbsteilnehmer zur Verfügung. Aufgrund eines generalisierten Musikerstreiks in Moskau konnten für die musikalische Begleitung der Wettbewerbsteilnehmer keine qualifizierten Orchester aufgeboten werden. Zudem wurden nach dem Wettbewerb Bestechungsversuche der Juroren und Vorteilsnahme öffentlich.[12]

Nach der Auflösung der Sowjetunion wurde der Wettbewerb von der Russische Föderation unter der Obhut des Russischen Kulturministeriums fortgeführt. 1994 vergab die Jury, bestehend aus ehemaligen Preisträgern des Wettbewerbs in den Sparten Klavier, Violine und Violoncello keine ersten Preise mit der Begründung, die Teilnehmer hätten insgesamt nicht das Niveau ehemaliger Kandidaten.[13] 1998 wurde die Klavier-Jury offen der Korruption verdächtigt, da in die Finalrunde des Wettbewerbs vier Schüler eines Jurors und Moskauer Konservatorium-Professors gewählt wurden.[14]

„Misswirtschaft, mangelnde Finanzierung und sehr fragwürdige Juryentscheidungen“ führten zu einem Ansehensverlust und ließen den Wettbewerb „aus dem Blickwinkel der internationalen Musiköffentlichkeit schwinden“.[15] Norman Lebrecht bemerkte 2002 infolge: „Das bedeutendste am Tschaikowski-Wettbewerb von 2002 war der erstaunliche Bedeutungsverlust“.[16]

Der Wettbewerb 2006 wurde wegen der gleichzeitig stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft auf 2007 verschoben. Durch eine Änderung des Bewertungssystems und der Beteiligung mehrerer internationalen Juroren versuchte der Veranstalter dem über die Jahre beeinträchtigten Ruf entgegenzutreten.[17]

Reformen ab 2011

Der Tschaikowski-Wettbewerb steht seit 2011 unter der Schirmherrschaft von Waleri Gergijew.[18] Gergijew trat mit dem Mandat an, das Prestige des Wettbewerbs durch mehr Transparenz wiederherzustellen und zudem die Karriere der Preisträger anschließend durch Konzertangebote zu fördern.[9] Er verpflichtete eine internationale Jury aus hochklassigen Musikern und rekrutierte als Generalmanager Richard Rodzinski. Rodzinski, ehemaligen Direktor des Internationalen Van Cliburn-Klavierwettbewerbs, änderte das Punktevergabesystem und reformierte die Wettbewerbsbedingungen. Seit 2015 haben alle Preisträger die Möglichkeit, sich drei Jahre von den Künstleragenturen Opus3 und Intermusica vertreten zu lassen.[19]

2011 fand der Tschaikowski-Wettbewerb, an dem 122 Musiker aus 29 Ländern teilnahmen,[20] erstmals gleichzeitig in Moskau und Sankt Petersburg statt und wurde via Live-Übertragung im Internet einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.[15][21]„Mehr als zehn Millionen Menschen in 179 Ländern verfolgten weltweit den Webcast“ zum Wettbewerb 2015.[22]

Der Wettbewerb 2019 wurde um die Sparten Holzblas- und Blechblasinstrumente erweitert. Durch eine Vorauswahl wurde aus insgesamt 954 Bewerbern aus 58 Nationen 228 Teilnehmer aus 36 Ländern ausgewählt.[23][24] In der Sparte Klavier starteten 25 Kandidaten, im Violine-Wettbewerb 23 und in der Violoncello-Konkurrenz 25 Musiker. In der der Kategorie Gesang je 30 Teilnehmer nach Geschlecht, in den Holzbläser-Wettbewerben 48 und in den Blechbäser-Wettbewerben 47 Konkurrenten. In der Kategorie Klavier, Violine und Violoncello wurde die Zweiteilung der zweiten Runde, die 2011 eingeführt worden war, gestrichen, um die Wettbewerbsdauer auf insgesamt 14 Tage zu verkürzen. Die Juryzusammensetzung der Sektionen blieb im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Bewerbe während der gesamten Dauer konstant. Alle Wettbewerbsleistungen waren der Öffentlichkeit via Live-Webcast, der von 15 Millionen Zuschauern aus ca. 200 Ländern aufgerufen wurde, zugänglich.[25]

Deutsche Preisträger

Erster deutscher Preisträger der Klavierkonkurrenz war 1966 der Dresdner Pianist Peter Rösel mit einem sechsten Platz und 2007 errang Benjamin Moser den fünften Platz. In der Sparte Violoncello gewann Georg Faust 1982 die Bronzemedaille und Kerstin Feltz belegte 1986 den siebten Platz. 1990 wurde der Saarländer Gustav Rivinius mit der Goldmedaille ausgezeichnet, Guido Schiefen belegte den fünften Platz. Die Silbermedaille ging 2002 an Johannes Moser, Claudius Popp war Drittplatzierter und Danjulo Ishizaka errang den vierten Platz, 2011 wurde Norbert Anger ebenfalls Viertplatzierter. In der Kategorie Violine wurde Latica Honda-Rosenberg 1998 mit der Silbermedaille ausgezeichnet, Nicolas Koeckert errang 2002 den fünften Platz, 2007 erhielt Yuki Manuela Janke die Silbermedaille und 2015 war Clara-Jumi Kang Viertplatzierte. Der Oboist Juri Vallentin errang 2019 den sechsten Platz in der erstmals durchgeführten Holzblasinstrumente-Konkurrenz.

Bewerbung, Reglement, Preise und Austragungsorte

Zugelassen sind Instrumentalisten zwischen 16 und 32 Jahre, das Mindestalter der Kategorie Gesang beträgt 19 Jahre. Die Bewerbung zum Tschaikowski-Wettbewerb erfolgt durch das Einreichen eines Tonträgers mit einem 50-minütigen Musikbeitrag für Instrumentalisten und einem 20-minütigen für Sänger. Ein Gremium lädt daraufhin Kandidaten zu einem Auswahlverfahren vor Ort,[20] durch das letztlich die Wettbewerbs-Teilnehmer ermittelt werden.[26] Der Wettbewerb führt in allen Disziplinen über drei Runden, die Leistungen werden von einer international besetzten Jury aus anerkannten Musikern und Musikpädagogen der einzelnen Sparten bewertet.

Preisträger des Tschaikowski-Wettbewerbs sind alle Kandidaten, die die Finalrunde mit den sechs Wertungsstufen der Kategorie Klavier, Violine und Violoncello, die acht Ränge der Holzbläser- sowie der Blechbläserkonkurrenz bzw. die vier Preisränge des Gesangs-Wettbewerbs erreichen. Der Erstplatzierte jeder Kategorie erhält eine Goldmedaille, dann folgen Silber- und Bronzemedaillen sowie Auszeichnungen – Diploma genannt.

Aus den Goldmedailleträger der verschiedenen Sparten kann bei überragender Leistung in der Wettbewerbshistorie durch den Grand Prix ein Gesamtsieger ermittelt werden. Die Medaillen- und Auszeichnungsränge sind mit Preisgeldern dotiert. Der Gewinner des Grand Prix erhält die höchste Zuwendung.

| Preisgelder 2019 | 1. Platz/Goldmedaille | 2. Platz/Silbermedaille | 3. Platz/Bronzemedaille | 4. Platz/Diplom | 5. Platz/Diplom | 6. Platz/Diplom | 7. Platz/Diplom | 8. Platz/Diplom | Grand Prix |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| US-Dollar | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 100.000 |

Ab 2019 wird in der Sektion Gesang zusätzlich der mit 15.000 US-Dollar dotierte Dmitri Chworostowski-Gedächnispreis vergeben.[23]

Der Wettbewerb findet in Sankt Petersburg in den Sparten Violoncello, Gesang, für die Holzblasinstrumente Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott und die Blechblasinstrumente Horn, Trompete, Posaune und Tuba statt. Der Klavier- und Violinwettbewerb wird in Moskau ausgetragen. Austragungsorte in Moskau sind der Rachmaninow-Konzertsaal und der Große Saal des Moskauer Konservatoriums, das Tschaikowski-Konzerthaus und der Konzertsaal Sarjadje. In Sankt Petersburg findet die Konkurrenz im Mariinski-Theater, der Kaiserlichen Hofkapelle, im Großen und Kleinen Konzertsaal der Philharmonie und im Konzertsaal Repino statt.

Veranstaltungsort des Preisträgerkonzerts, das in der Regel den Medailleträgern vorbehalten ist, war bis 2015 der Große Saal des Moskauer Konservatoriums und ist seit 2019 der Konzertsaal Sarjadje. Seit 2011 findet zusätzlich ein Preisträgerkonzert im Mariinski-Theater in Sankt Petersburg statt.

Preisträger

Klavier

Cliburn 1958

Cliburn 1958 Aschkenasi 1962

Aschkenasi 1962.jpg.webp) Sokolow 1966

Sokolow 1966 Gawrilow 1974

Gawrilow 1974 Pletnjow 1978

Pletnjow 1978

| Jahr | 1. Preis/Goldmedaille | 2. Preis/Silbermedaille | 3. Preis/Bronzemedaille | weitere Preisträger (Auswahl) | Bemerkungen |

|---|---|---|---|---|---|

| 1958 | 8 Wertungsstufen mit 9 Preisträgern | ||||

| 1962 | 8 Wertungsstufen mit 9 Preisträgern; Ränge 7 & 8 nicht vergeben | ||||

| 1966 | 8 Wertungsstufen mit 10 Preisträgern ;Rang 8 nicht vergeben | ||||

| 1970 | 6 Wertungsstufen mit 7 Preisträgern; Rang 6 nicht vergeben | ||||

| 1974 | 6 Wertungsstufen mit 9 Preisträgern | ||||

| 1978 | 6 Wertungsstufen mit 9 Preisträgern | ||||

| 1982 | nicht vergeben | 8 Wertungsstufen mit 10 Preisträgern; Ränge 1 & 8 nicht vergeben | |||

| 1986 | 8 Wertungsstufen mit 12 Preisträgern | ||||

| 1990 | 6 Wertungsstufen mit 8 Preisträgern; Ränge 5 & 6 nicht vergeben | ||||

| 1994 | nicht vergeben | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern; Ränge 1 & 6 nicht vergeben | |||

| 1998 | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern | ||||

| 2002 | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern; Ränge 4 & 6 nicht vergeben | ||||

| 2007 | nicht vergeben | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern Rang 1 nicht vergeben | |||

| 2011 | Grand Prix |

6 Wertungsstufen mit 5 Preisträgern; Rang 6 nicht vergeben | |||

| 2015 | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern Ränge 5 & 6 nicht vergeben | ||||

| 2019 | Grand Prix |

6 Wertungsstufen mit 7 Preisträgern Ränge 5 & 6 nicht vergeben | |||

- Mit Lucas Debargue nahm 2015 als Viertplatziertem erstmals ein Nicht-Medaillengewinner auf Einladung des Juryvorsitzenden an den Preisträgerkonzerten teil.

- Tianxu An erhielt 2019 zusätzlich „den Ehrenpreis für ‚Gelassenheit und Mut‘“,[27] da er sich in der letzten Runde entgegen seinen Vorgaben mit der Rhapsodie über ein Thema von Paganini von Rachmaninow statt mit dem 1. Klavierkonzert von Tschaikowski als erstem Stück seiner finalen Wettbewerbsleistung mit dem Staatlichen Akademischen Russischen Sinfonieorchester „Jewgeni Swetlanow“ unter dem Dirigat von Wassili Petrenko konfrontiert sah.[28]

Liste der Juroren der Tschaikowski-Wettbewerbe Klavier

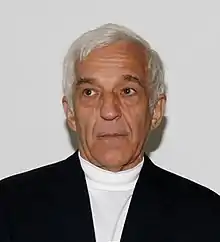

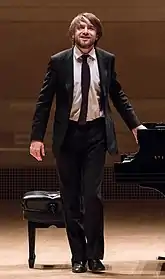

Maslejew 2015

Maslejew 2015 Trifonow 2011

Trifonow 2011 Mazujew 1998

Mazujew 1998 Beresowski 1990

Beresowski 1990 Douglas 1986

Douglas 1986

Violine

Kremer 1970

Kremer 1970

| Jahr | 1. Preis/Goldmedaille | 2. Preis/Silbermedaille | 3. Preis/Bronzemedaille | weitere Preisträger (Auswahl) | Bemerkungen |

|---|---|---|---|---|---|

| 1958 | 8 Wertungsstufen mit 8 Preisträgern; | ||||

| 1962 | 8 Wertungsstufen mit 10 Preisträgern; Rang 8 nicht vergeben | ||||

| 1966 | 8 Wertungsstufen mit 10 Preisträgern; Rang 7 nicht vergeben | ||||

| 1970 | 8 Wertungsstufen mit 8 Preisträgern; Ränge 7 & 8 nicht vergeben | ||||

| 1974 | nicht vergeben | 8 Wertungsstufen mit 9 Preisträgern; Rang 8 nicht vergeben | |||

| 1978 | 8 Wertungsstufen mit 9 Preisträgern; Ränge 6, 7 & 8 nicht vergeben | ||||

| 1982 | 8 Wertungsstufen mit 7 Preisträgern; Ränge 5, 7 & 8 nicht vergeben | ||||

| 1986 | 8 Wertungsstufen mit 9 Preisträgern; Rang 5 nicht vergeben | ||||

| 1990 | 8 Wertungsstufen mit 9 Preisträgern; Rang 8 nicht vergeben | ||||

| 1994 | nicht vergeben | 6 Wertungsstufen mit 8 Preisträgern; Rang 1 nicht vergeben | |||

| 1998 | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern | ||||

| 2002 | nicht vergeben | 6 Wertungsstufen mit 7 Preisträgern | |||

| 2007 | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern | ||||

| 2011 | nicht vergeben | 6 Wertungsstufen mit 5 Preisträgern; Ränge 1 & 6 nicht vergeben | |||

| 2015 | nicht vergeben | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern Ränge 1 & 6 nicht vergeben | |||

| 2019 | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern Rang 5 nicht vergeben | ||||

Violoncello

Geringas 1970

Geringas 1970

| Jahr | 1. Preis/Goldmedaille | 2. Preis/Silbermedaille | 3. Preis/Bronzemedaille | weitere Preisträger (Auswahl) | Bemerkungen |

|---|---|---|---|---|---|

| 1962 | 6 Wertungsstufen mit 8 Preisträgern | ||||

| 1966 | 6 Wertungsstufen mit 8 Preisträgern | ||||

| 1970 | 6 Wertungsstufen mit 7 Preisträgern | ||||

| 1974 | 8 Wertungsstufen mit 8 Preisträgern; Ränge 5 & 7 nicht vergeben | ||||

| 1978 | 8 Wertungsstufen mit 8 Preisträgern; Ränge 7 & 8 nicht vergeben | ||||

| 1982 | 8 Wertungsstufen mit 8 Preisträgern | ||||

| 1986 |

|

8 Wertungsstufen mit 13 Preisträgern; Rang 6 nicht vergeben | |||

| 1990 | 8 Wertungsstufen mit 11 Preisträgern; Rang 8 nicht vergeben | ||||

| 1994 | nicht vergeben | nicht vergeben | nicht vergeben | 6 Wertungsstufen mit 3 Preisträgern; Ränge 1, 2, 3 & 5 nicht vergeben | |

| 1998 | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern; Rang 5 nicht vergeben | ||||

| 2002 | nicht vergeben | 6 Wertungsstufen mit 7 Preisträgern; Rang 1 nicht vergeben | |||

| 2007 | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern | ||||

| 2011 | 6 Wertungsstufen mit 5 Preisträgern; Rang 6 nicht vergeben | ||||

| 2015 | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern | ||||

| 2019 | 6 Wertungsstufen mit 6 Preisträgern | ||||

Gesang

Obraszowa 1970

Obraszowa 1970 Nesterenko 1970

Nesterenko 1970

| Jahr | 1. Preis/Goldmedaille Frauen |

weitere Preisträger Frauen (Auswahl) |

1. Preis/Goldmedaille Männer |

weitere Preisträger Männer (Auswahl) |

Preisträger insgesamt Frauen/Männer |

|---|---|---|---|---|---|

| 1966 | 4 / 6 | ||||

| 1970 | Thomas Thomaschke (5. Platz) | 6 / 10 | |||

| 1974 | nicht vergeben | 7 / 8 | |||

| 1978 | nicht vergeben | 7 / 5 | |||

| 1982 | 7 / 6 | ||||

| 1986 | 6 / 6 | ||||

| 1990 | 7 / 7 | ||||

| 1994 | Grand Prix |

5 / 3 | |||

| 1998 | 5 / 4 | ||||

| 2002 | 6 / 4 | ||||

| 2007 | 4 / 4 | ||||

| 2011 | 4 / 2 | ||||

| 2015 | Grand Prix |

4 / 4 | |||

| 2019 | 5 / 4 | ||||

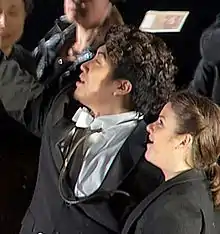

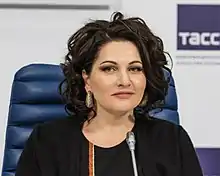

Park Jong-Min 2011

Park Jong-Min 2011 Tsymbalyuk 2007

Tsymbalyuk 2007 Gersmawa 1994

Gersmawa 1994 Burtschuladse 1982

Burtschuladse 1982

Holzblasinstrumente

Blechblasinstrumente

Repertoire der Wettbewerbe

Klavier

Der Klavierwettbewerb besteht aus drei Runden für die unterschiedliches Repertoire vorgegeben ist. Je Runde besteht die Möglichkeit, aus mehreren Werken zu wählen:

Runde I (40–50 Minuten)

- ein Präludium mit dazugehöriger Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach

- eine Sonate eines Wiener Klassikers (Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven oder Muzio Clementi)

- eines oder mehrere Werke von Pjotr Iljitsch Tschaikowski

- jeweils eine Etüde von Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow, Frédéric Chopin und Franz Liszt

Runde II, Etappe I (50–60 Minuten)

- eines oder mehrere Werke eines oder mehrerer russischen Komponisten (M. Balakirew, A. Glasunow, N. Medtner, M. Mussorgski, N. Mjaskowski, S. Prokofjew, S. Rachmaninow, A. Skrjabin, R. Schtschedrin, D. Schostakowitsch, I. Strawinsky, P. Tschaikowski)

Finale (Unlimitiert)

- zwei Klavierkonzerte mit Orchester, davon eines von Pjotr Iljitsch Tschaikowski und eins nach Wahl

Violine

Der Klavierwettbewerb besteht aus drei Runden für die unterschiedliches Repertoire vorgegeben ist. Die zweite Runde muss ein Werk eines russischen Komponisten enthalten.

Runde I (40–50 Minuten)

- das Adagio und die Fuge aus der Sonate III C-Dur BWV 1005 oder die Partita II d-Moll BWV 1004 von Johann Sebastian Bach

- Capriccio Nr. 24 aus den 24 Capricci op. 1 und eine weitere aus op. 1 von Niccolò Paganini

- Valse-Scherzo C-Dur op. 34 ohne Orchester von Pjotr Iljitsch Tschaikowski

- weitere Stücke nach Wahl

Runde II (50–60 Minuten)

- Sonate nach Wahl von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Edvard Grieg, César Franck, Claude Debussy, Maurice Ravel, Richard Strauss, Béla Bartók, Sergei Prokofjew, Dmitri Schostakowitsch oder Bohuslav Martinů

- eine virtuoses Stück nach Wahl

- ein Werk von Fritz Kreisler oder die Melancholische Serenade op. 26 mit Orchester von Pjotr Tschaikowski oder eine Romanze von Sergei Rachmaninow

Finale (Unlimitiert)

- zwei Violinkonzerte

- das Violinkonzert D-Dur op. 35 von Pjotr Tschaikowski

- entweder das Violinkonzert Nr. 3, Nr. 4 oder Nr. 5 von Wolfgang Amadeus Mozart

Violoncello

Der Wettbewerb besteht aus drei Runden, für die unterschiedliches Repertoire vorgegeben ist.

Runde I (40–50 Minuten)

- ein Präludium und eine Sarabande aus den Suiten 3. 4. 5 oder 6 für Violoncello von Johann Sebastian Bach

- Pezzo capriccioso h-Moll op. 62 von Pjotr Tschaikowski (ohne Orchester)

- eine Caprice aus den 12 Capricci op. 25 von Alfredo Piatti (ohne Nr. 1)

- eine Komposition eigener Wahl

Runde II (50–60 Minuten)

- eines Sonate von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms oder Bohuslav Martinů

- Kompositionen nach eigener Wahl

Finale (Unlimitiert)

- Orchesterkonzert Rokoko-Variationen A-Dur op. 33 von Pjotr Tschaikowski

- ein Violoncello-Konzert nach Wahl

Filme (Auswahl)

- The IX International Tchaikovsky Competition. Dokumentarfilm (1990), 126 Min., Regie: Bill Fertik, Produktion: Robert Dalrymple Productions und KCET. Erstsendung am 25. Dezember 1990 auf Public Broadcasting Service.[29]

Weblinks

Einzelnachweise

- Cliburn.In einem anderen Land. Der Spiegel, 3. Juni 1059, abgerufen am 8. November 2018.

- Westermanns Monatshefte, Jahrgang 1966, Band I mit Heft 1 – 6, George-Westermann-Verlag, Braunschweig.

- Joachim Kaiser: Sprechen wir über Musik. Eine kleine Klassik-Kunde. Siedler Verlag, 2012, S. 176 (Volltext in der Google-Buchsuche).

- Anastassia Boutsko: Weg von der Romantik, hin zur Moderne. Deutschlandfunk, 2. Juli 2011, abgerufen am 8. November 2018.

- Iriye Akira und Jürgen Osterhammel (Hrsg.): Geschichte der Welt 1945 bis heute: Die globalisierte Welt. Verlag C.H.Beck, 2013, S. 955 (Volltext in der Google-Buchsuche).

- Jeffrey Brown: Van Cliburn Reflects on 1958 Tchaikovsky Competition. PBS NewsHour, 11. April 2008, abgerufen am 7. Juli 2015 (englisch).

- Irina Murawjewa: Конкурс Чайковского: с чего все начиналось (Tschaikowski-Wettbewerb: Wie alles begann). Rossijskaja gaseta, 22. Juni 2019, abgerufen am 22. Juni 2019 (russisch).

- John J. O’Connor: Moscow’s Musical Competition. The New York Times, 3. Dezember 1986, abgerufen am 11. November 2018 (englisch).

- International Tchaikovsky Competition. Return of the Tchaik. Rhinegold Publishing, 3. Dezember 2014, abgerufen am 11. November 2018 (englisch).

- Lisa McCormick: Performing Civility: International Competitions in Classical Music (Cambridge Cultural Social Studies). Cambridge University Press, 2015, S. 299 (Volltext in der Google-Buchsuche).

- Eva Blaskewitz: Tschaikowsky-Wettbewerb. KlassikInfo.de, abgerufen am 9. November 2018.

- Allan Kozinn: Review/Television; Backstage at the Tchaikovsky Music Competition. The New York Times, 25. Dezember 1990, abgerufen am 11. November 2018 (englisch).

- Alessandra Stanley: Musical Tradition of Acrimony. The New York Times, 2. Juli 1994, abgerufen am 11. November 2018 (englisch).

- Raymond Stults: Scandal at Tchaikovsky. The Moscow Times, 4. Juli 1998, abgerufen am 11. November 2018 (englisch).

- Eva Blaskewitz: Relaunch einer Berühmtheit. Tendenz steigend: Eindrücke vom 14. Internationale Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau und St. Petersburg. (Nicht mehr online verfügbar.) KlassikInfo.de, archiviert vom Original am 8. Juli 2015; abgerufen am 7. Juli 2015. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Norman Lebrecht: Where has the competition gone? La Scena Musicale, 3. Juli 2002, abgerufen am 11. November 2018 (englisch).

- Matthew Westphal: Moscow’s Tchaikovsky Competition Concludes with No Gold Medal for Piano; Houston Grand Opera Studio Member Takes Vocal Honors. Playbill, 2. Juli 2007, abgerufen am 11. November 2018 (englisch).

- Tom Service: Everything to play for at the Tchaikovsky competition. The Guardian, 20. September 2011, abgerufen am 11. November 2018 (englisch).

- Hazel Davis: All change at the International Tchaikovsky Competition. Rhinegold, 12. Februar 2015, abgerufen am 11. November 2018 (englisch).

- PM und KIZ: XIV. Internationaler Tschaikowsky Wettbewerb mit 122 Musikern aus 29 Ländern. Neue Musikzeitung, 15. März 2011, abgerufen am 8. November 2018.

- Eleonore Büning: Er ist Zar, sein Wille geschehe. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. Juli 2011, abgerufen am 16. Dezember 2015.

- Irina Murawjowa: Tschaikowsky-Wettbewerb: Musik auf höchstem Niveau. In: Russia Beyond the Headlines. Rossijskaja gaseta, 3. Juli 2015, abgerufen am 16. November 2018 (englisch).

- BWW News Desk: The Contestants Of The First Round Of The XVI International Tchaikovsky Competition Announced. Broadway World, 21. Mai 2019, abgerufen am 18. Juni 2019 (englisch).

- Anastassia Boutsko, Raoul Mörchen: Tschaikowsky-Wettbewerb „Das Aushängeschild der russischen Kultur“. Deutschlandfunk, 1. Juli 2020, abgerufen am 2. Juli 2019.

- The 16th International Tchaikovsky Competition announces the results. Gramophone, 28. Juni 2019, abgerufen am 3. Juli 2019 (englisch).

-

.svg.png.webp) The International Tchaikovsky Competition: Battle of the Keys. In: YouTube. RT Documentary, 21. September 2015, abgerufen am 8. November 2018 (englisch).

The International Tchaikovsky Competition: Battle of the Keys. In: YouTube. RT Documentary, 21. September 2015, abgerufen am 8. November 2018 (englisch). - Tatjana Rexroth: Der Tschaikowsky-Wettbewerb: Spielt das Orchester ein anderes Stück, muss der Pianist schnell reagieren. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Juli 2019, abgerufen am 30. September 2020.

- Chris O’Reilly: Alexandre Kantorow wins at the 16th International Tchaikovsky Competition. In: Presto Classical. PrestoMusic.com, 28. Juni 2019, abgerufen am 30. September 2020 (englisch).

- Hohn Henken: TV Review : 'Tchaikovsky': Vivid Human Drama. Los Angeles Times, 25. Dezember 1990, abgerufen am 11. November 2018 (englisch).