Nationalsozialistischer Weihnachtskult

Der nationalsozialistische Weihnachtskult zielte darauf, die NS-Ideologie auf deutsche Weihnachtsbräuche zu übertragen. Die nationalsozialistische Propaganda sollte den Einfluss des christlichen Glaubens auf die Volksgemeinschaft zurückdrängen.[1] Nach Ansicht des Psychologen Wilfried Daim sollte anstelle Jesu Christi Adolf Hitler die Rolle des Messias und Welterlösers einnehmen.[2] Der nationalsozialistische Weihnachtskult verband patriotische, „jugendbewegte“ und völkische Weihnachtsmystik,[3] vermeintlich aus der germanischen Mythologie entliehene Symbolik[3][4] sowie übersteigerte Mütter-[5] und Heldenglorifizierung.[6]

Die germanisierte Ausdeutung der Weihnacht stand zu Beginn besonders im Interesse germanophiler Kreise innerhalb der SS, des Amts Rosenberg und der Volkskunde. In der Vorkriegszeit beeinflusste das Propagandaministerium über das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes das Weihnachtsfest. Es wurde vor der Bevölkerung als „Fest des ganzen Volkes […] über Klassen, Stände und Konfessionen hinweg“ inszeniert.[3] Während des Zweiten Weltkrieges vereinnahmte die nationalsozialistische Führung das Weihnachtsfest für die Kriegspropaganda. Der Versand von Feldpostpäckchen, die Produktion und Ausstrahlung von sogenannten Weihnachtsringsendungen im Rundfunk sowie die Ausrichtung von Weihnachten als Fest der Helden- und Totenverehrung gehörten zum festen Bestandteil in diesen Jahren.

Trotz aller Bemühungen gelang es in weiten Teilen der Bevölkerung nicht, das traditionelle christliche Weihnachtsfest zu verdrängen.

Weihnachten und die Interpretation im Nationalsozialismus

Die Verehrung der Sonne und des wiederkehrenden Lichtes im ausgehenden Monat Dezember geht auf Traditionen in prähistorischer Zeit zurück.[7] Die jahreszeitlichen Wendepunkte (Sonnenwende) schlugen sich entsprechend in Ritus und Mythologie nieder. Die Sonne hatte essentielle Bedeutung für das irdische Überleben. Die Sommersonnenwende trug einen Aspekt des Todes und der Vergänglichkeit in sich. Dem gegenüber standen die längerwerdenden Tage nach der Wintersonnenwende, die Leben und Auferstehung verkörperten.[8] Es ist jedoch umstritten, wie groß die Rolle der Sonnenwende in der nordischen und späten germanischen vorchristlichen Mythologie war.[7] Bemerkenswert ist, dass im „abendländischen“ Kulturkreis der Sonne das männliche Prinzip zugeordnet war, jedoch hier im germanischen Sprachraum eine Ausnahme besteht, welche die Sonne dem weiblichen Ursprung zurechnet.[8] Die Germanen sollen das Julfest mit Feuer- und Lichtsymbolik zur Wintersonnenwende gefeiert haben.[8][9] Historisch belegbare schriftliche Zeugnisse sind nur wenige bekannt, überwiegend in Form von Kalenderstäben mit Runenzeichen.[10]

Lange Zeit hielt man das christliche Weihnachtsfest („die Geburt der wahren Sonne“ Jesus Christus) für eine Überprägung des römisch-heidnischen Kaiserkults und des Kults zu Ehren des Gottes Sol. Dass Kaiser Aurelian den 25. Dezember im dritten Jahrhundert zum reichsweiten „dies natalis solis invicti“ erklärt hat, ist in der jüngsten Forschung umstritten. Heute geht man von einer parallelen Entwicklung aus. Der Tag der Wintersonnenwende wurde wahrscheinlich durch die Christen zuerst besetzt, da kein paganes Hochfest zu diesem Zeitpunkt stattfand. Für das Jahr 354 ist die erste gesicherte Erwähnung des heidnischen Festes „Sol invictus“ in der Stadt Rom nachweisbar.[11] Furius Dionysius Filocalus beschrieb im Chronograph von 354 diesen 25. Dezember als das Datum der Geburt von Jesus Christus.[12] Die Entwicklung der Feste zu Ehren des jeweiligen Gottes hatte die gleichen neuplatonisch-solarmythologischen Wurzeln und sie standen in engem Austausch. Beide Seiten assoziierten sich mit der „neu entstehenden Sonne“ zur Wintersonnenwende.[11]

Im frühen Mittelalter adaptierten christliche Missionare germanische Bräuche und Rituale wie etwa den Lichterbaum zur Wintersonnenwende. Sie taten dies nicht wegen der Faszination für das germanische Brauchtum. Sie glaubten, das Ziel der Missionierung, die Christianisierung, sei leichter zu erreichen, wenn die Bräuche der Bevölkerung in ihre Religion eingebunden würden.[13] Im deutschen Sprachraum wurde Weihnachten zum ersten Mal auf der „Bairischen Synode“ erwähnt und 813 auf der Mainzer Synode eingeführt.[14]

In der Zeit des Nationalsozialismus versuchten die NS-Ideologen diese christliche Diktion des Weihnachtsfestes zurückzudrängen. Die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe und das Amt Rosenberg suchten nach historischen und archäologischen Belegen für die Deutung germanischer Riten und Mythen. Eine nationalsozialistische „Ersatzreligion“[Anm. 1] sollte das Ziel der gesamten ideologischen Arbeit sein. In dieser Auffassung ist man sich aber nicht einig.[15] In die äußere Form der nationalsozialistischen Feiern übernahm man christliche Kultformen und -rituale. Das Erlebnis, „das das Herz höher schlagen ließ“, sollte den durchschnittlichen Volksgenossen gewinnen. Deshalb wurde die Feiergestaltung für die Formung des nationalsozialistischen Staates sehr wichtig.[16]

Mit der Durchdringung des Alltags durch neue Feiern, Symbole und Mythen und mit der Umdeutung der in der Bevölkerung verankerten religiösen Festbräuche zielten die nationalsozialistischen Feiergestalter darauf, über eine emotionale Bindung nationalsozialistisches Gedankengut und Werte zu vermitteln.[17] Hitlers führender Ideologe Alfred Rosenberg ließ in die Feiern, seiner Anschauung nach, Anleihen aus dem germanischen Sonnenkult einfließen[18] und band okkulte sowie theosophische Elemente in das neu zu entwickelnde Volkstum und dessen Brauchtum ein.[19] Zur Verknüpfung dieses neuen Glaubens mit christlichen Traditionen benutzte Rosenberg eine bewusst eingeführte nationalsozialistische Sprache, die an die sakrale Kirchensprache angelehnt war. Diese Sprache griff Elemente der kirchlichen Liturgie auf.[20] Verbreitung fand beispielsweise das sogenannte „nationalsozialistische Glaubensbekenntnis“ und das „Sieg Heil!“ (Hitlergruß) als Anlehnung an das in der Liturgiefeier gebräuchliche „Amen!“.[21]

Nach nationalsozialistischer Darstellung hatten Christen und Juden das Weihnachtsfest den Deutschen „geraubt“. In Publikationen leitete man, historisch nicht belegbar, Weihnachten aus dem germanischen Julfest her.[Anm. 2] Man suchte die „angebliche Mischung“ zu trennen. Diese gewollte „Regermanisierung“ wurde nicht von allen Parteimitgliedern getragen.[Anm. 3][Anm. 4]

Weihnachten zwischen Säkularisierung und Sakralisierung

Der neuen Verweltlichung im Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland ging die Jugendbewegung der 1920er Jahre voraus. Diese oft bündische Jugend feierte Sonnenwenden und entzündete an weithin sichtbaren Plätzen große Feuer. Im Rahmen der fortschreitenden Sakralisierung der nationalsozialistischen Ideologie sollte das Weihnachtsfest christlicher Prägung als Wintersonnenwende und „Bekenntnisfeier für Volk und Führer“ zelebriert werden.[22]

Das NS-Regime stand religiösen Überzeugungen meist kritisch und ablehnend gegenüber. Aber nur Alfred Rosenberg, als einziger NS-Politiker der ersten Garde, trat am 15. November 1933, also nach der Machtübernahme, aus der Kirche aus.[23] Die Macht der Kirche konnte nicht ausgeblendet werden, denn der christliche Glaube war in großen Bevölkerungsteilen fest verankert.[Anm. 5] Der Anteil der Mitglieder christlicher Kirchen in der Zeit des Nationalsozialismus, also die Mitgliedszahl der beiden christlichen Konfessionen, lag zu Anfang wie am Ende bei nahezu 95 Prozent. Bei der Volkszählung 1939 bezeichneten sich von den verbleibenden 5 Prozent etwa 3,5 Prozent als „gottgläubig“ und zirka 1,5 Prozent meinten glaubenslos zu sein. Zur Restgruppe von rund 0,1 Prozent (86.423 Personen) zählten sich Personen, die „Angehörige einer Kirche, Religionsgesellschaft oder religiös-weltanschaulichen Gemeinschaft“ waren. Darin war auch die „deutschgläubige Bewegung“ enthalten.[24] Mit der Einführung des Begriffs „gottgläubig“ 1936 wurde versucht, eine religiöse Identifikationsformel für Nationalsozialisten jenseits der Kirchen und sonstigen Glaubensgemeinschaften zu schaffen.

Insbesondere Adolf Hitler hatte ein gespaltenes Verhältnis zur Kirche,[25] ohne klare Vorstellungen über eine zukünftige deutsche Religion.[Anm. 6][26] Er hielt es für das Beste, man ließe das Christentum langsam verklingen. Zugleich war ihm bewusst, würde er die Kirche mit Gewalt beseitigen, würde das Volk nach Ersatz schreien.[27] Den Platz der Kirchen sollte nach Vorstellung der Machthaber zukünftig die „deutsche Volksgemeinschaft“ einnehmen.[28] Aber Hitlers Getreue Rosenberg, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Bernhard Rust, Baldur von Schirach und weitere Parteigenossen, die einen Anspruch auf ideologische Mitwirkung erhoben und die „deutsche Religion“ gestalten wollten, stritten sich ohne „brüderlichen Grundton“.[26]

Überhöhung Hitlers

Bereits 1930, nach Erlangung der Regierungsbeteiligung in Thüringen,[Anm. 7] suchten die Nationalsozialisten etwa das Schulsystem umzugestalten. Mit Gesetz vom 16. April 1930 sollten an den Schulen regelmäßig Gebete in ihrem Sinne[Anm. 8] abgehalten werden.[29] Später wurde in den Medien und in der Kinder- und Jugendarbeit zunehmend das Bild Adolf Hitlers als „gottgesandter“ und „gottgewollter“ Messias aufgebaut,[30][31] der mit „Gottes Hilfe“ zum Führer der deutschen Nation aufgestiegen sei.[32] Die Bevölkerung schloss in ihre Gebete und Fürbitten nun Hitler explizit ein.[Anm. 9] Rudolf Heß, der Stellvertreter Hitlers, äußerte im Jahr 1934: „Wir können dieser Stunde der Gemeinschaft der Deutschen auf der Welt keinen anderen Abschluß geben, als dass wir unser Gedenken dem Manne zuwenden, den das Schicksal bestimmt hat, Schöpfer eines neuen deutschen Volkes zu sein – eines Volkes der Ehre. Das Geschenk, das wir Deutsche auf der Welt Adolf Hitler erneut zur Weihnacht bringen, ist: Vertrauen. Wir legen ihm von neuem unser Schicksal in die Hände als Dank und Gelöbnis zugleich.“[33]

Das Weihnachtsfest hatte bei der Überhöhung Adolf Hitlers eine wichtige Funktion.[34] Staatliche Stellen wurden darin eingebunden. So stempelte die Reichspost zu Weihnachten 1937 beispielsweise in Anlehnung an den Vers „Christ der Retter ist da!“ aus „Stille Nacht, heilige Nacht“ Briefmarken mit der Aufschrift: „Unser Führer der Retter ist da!“ ab.[5]

Die Deutsche Weihnacht von 1933 bis 1945

Zur Etablierung der Festbräuche wie des nationalsozialistischen Weihnachtsfests diente ab Januar 1934 das „Amt des Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Erziehung der NSDAP“ unter Alfred Rosenberg. Die „Mittelstelle für Fest- und Feiergestaltung“ koordinierte die Propaganda verschiedener Organisationen und Dienststellen. Die „nationalsozialistischen Feiergestalter“ sollten die christliche Prägung des Weihnachtsfestes allmählich zurückdrängen und durch das „Fest der Volksgemeinschaft unter’m Lichterbaum“ – die Deutsche Weihnacht – als Siegesfeier der „nationalen Wiedergeburt“ ersetzen.[35] Zwischen Rosenberg und Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels gab es dabei bis 1942 Kompetenzstreitigkeiten über die weltanschauliche Zielsetzung der Umgestaltung des Weihnachtsfestes.[36] Rosenberg wollte als Ersatz für christliche Glaubensinhalte einen neuen Mythos erschaffen, nämlich den der „germanisch-deutschen Religionserneuerung“.[37]

Die Weihnachtssammlungen des Winterhilfswerks (WHW)

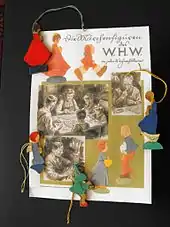

Angesichts der Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre sah sich die damalige Regierung unter Reichskanzler Heinrich Brüning im Winter 1931 erstmals veranlasst, eine landesweite Sammelaktion durchzuführen, um die Notstände in der Bevölkerung zu lindern.[38] Die nationalsozialistische Führung erkannte früh das Potential dieser Sammelaktion für propagandistische Zwecke. Bereits 1933 wurde das Winterhilfswerk dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, geleitet durch Joseph Goebbels, unterstellt. Später organisierte es die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt.[39] Die Kampagnen mit ihren Haus- und Straßensammlungen appellierten an die „Solidarität mit den notleidenden Volksgenossen“. Die Verantwortlichen bemühten die christliche Bevölkerung, in Nächstenliebe zu spenden. Die ständig wechselnden Motive auf Türplaketten und Abzeichen,[40] die an der Kleidung getragen oder außen an der Wohnungstüre angebracht wurden, übten psychologischen Druck auf diejenigen aus, die sich der Sammelaktion zu entziehen versuchten. Sie gaben somit Auskunft über die Spendenbereitschaft eines jeden. Gleichzeitig appellierten die Abzeichenserien auch an die Sammelleidenschaft. Insbesondere Kinder band das WHW so in die Sammelaktionen ein.[41] Zudem wurden Briefmarken von der Reichspost mit Anlehnung an das Winterhilfswerk emittiert, die Philatelisten ansprechen sollten.[Anm. 10] Daneben gab es diverse weitere Einnahmen durch eigens veranstaltete Sportwettkämpfe, „Opferschießen“, Theaterveranstaltungen, Konzerte und Sammeldosen in Geschäften. Die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädel organisierten die Aktionen mit. Jugendliche waren dadurch veranlasst, sich an den Straßensammlungen kurz vor Weihnachten zu beteiligten.

Besonders notleidende Regionen in Deutschland stellten Weihnachtsabzeichen für das Winterhilfswerk her. Beispielsweise fertigte man Holzfiguren für den Weihnachtsbaum im Erzgebirge. Glasbläser in Gablonz an der Neiße und Lauscha in Thüringen fertigten Glasschmuck, Glasabzeichen und Glasfiguren für das Fest.[Anm. 11] Zunächst waren die meisten Motive der Abzeichen aus der Natur, der Heimat und dem Brauchtum entlehnt, später kamen auch Motive mit Runen, Standarten und Waffengattungen hinzu.

Die Winterhilfswerks-Sammelaktionen fanden jeweils von Oktober bis März statt. Die Medien beteiligten sich durch breite Berichterstattung. Meist unterstützten prominente Künstler öffentlichkeitswirksam die Sammlungen.[42] Bedeutung hatte das Winterhilfswerk auch in der Kriegszeit, in der durch die „Wollsammlung“ den Soldaten warme Kleidung gespendet wurde.[Anm. 12]

Die Deutsche Weihnacht von 1933 bis Ausbruch des Zweiten Weltkriegs

Unmittelbar nach der Machtübernahme fanden jährlich über 30.000 Feiern zur NS-Volksweihnacht mit Bescherung und Speisung für bedürftige Mitbürger an öffentlichen Orten statt. Ab 1934 verlegte man diese Veranstaltungen in große Hallen.[43] Die öffentlichen Weihnachtsfeiern für „bedürftige Volksgenossen“ organisierte der Reichsarbeitsdienst, die Wehrmacht, die NS-Frauenschaft und das Winterhilfswerk. Die Zielsetzung bestand darin, die Deutsche Volksweihnacht zu etablieren und so eine positive Einstellung zu den nationalsozialistischen Massenorganisationen zu fördern.[35] Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt gab zu Weihnachten Wunschzettel an Bedürftige aus.[44] Fast ausschließlich private Spender unterstützten so mehrere Millionen Bedürftige und kinderreiche Familien zu Weihnachten.[45] Das Deutsche Frauenwerk und andere nationalsozialistische Frauen- und Jugendorganisationen veranstalteten in der Vorweihnachtszeit bis 1938 Treffen. Die Beteiligten „bastelten“ und versandten Weihnachtsgaben für Volksgenossen in den östlichen Gauen und dem Saarland.[46]

Die nationalsozialistische Herrschaft versuchte in den ersten Jahren die Verwendung christlicher Symbole in der Öffentlichkeit zu beschränken. Durch Verordnungen und amtliche Richtlinien[Anm. 13] – wie 1936 im Rahmen der Schaufensterwerbung – sollte eine Verdrängung erreicht werden.[Anm. 14] Aufgrund der Irritationen in der Bevölkerung relativierten beziehungsweise revidierten die Machthaber jedoch schon nach wenigen Wochen solche Maßnahmen.[47] Nachdem die Verbannung der christlichen Symbolik gescheitert war, begann man verstärkt, christliche Traditionen und Symbole aus dem germanischen Brauchtum herzuleiten.[47] Die Propaganda beschuldigte die Kirche offen, Weihnachten für ihre eigenen Zwecke manipuliert zu haben. In Druckschriften, wie „Deutsche Weihnacht“, „Deutsche Kriegsweihnacht“ oder im Kalender „Vorweihnachten“, wird in Texten auf die Entartung des ursprünglich germanischen Lichtfestes eingegangen, eine behauptete „Entartung durch das Christentum“.

„Als wir Kinder waren, erlebten wir es als Fest der schenkenden Liebe, und wir vernahmen Legenden aus fernem jüdischen Land, die uns zwar eigenartig, von fremden Zauber umglänzt erschienen, uns aber doch zutiefst fremd und unverständlich blieben. Lichtsucher waren unsere Vorfahren, die in die Dunkelheit spähten, um die rettende Botschaft des Lichtes wahrzunehmen. Unser Weihnachten! Gewiß gibt es ein Erberinnern unserer Rasse, aus dem heraus die leidenschaftlichen Sehnsüchte unserer Vorfahren in uns wieder lebendig und gegenwärtig werden. […] So wurde von Urzeiten her das Weihnachtsfest die Feier jubelnden Trotzes gegen die kalte und tötende eisige Winternacht. Die Sonnenwende brachte den Sieg des Lichtes! […] Diese Gewißheit vermittelten unsere Vorfahren und keine astrologischen Könige aus dem ‚Morgenlande‘! […] Mögen die Anderen in überschwänglichen und verworrenen ‚Gefühlen‘ lebensfernen ‚Botschaften‘ lauschen, wir verkünden der Welt die Forderung des Gesetzes, unter dem wir angetreten sind […] Freiheit auf Erden!“[48]

Nachdem in den ersten Jahren des Nationalsozialismus aus Elementen der patriotischen und bündischen Jugendbewegung und völkischen Weihnachtsmystik ein nationalsozialistischer Weihnachtskult entstanden war, bildete der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges einen Wendepunkt in der propagandistischen Nutzung des Weihnachtsfestes.[49]

Kriegsweihnachten

Während der Kriegsweihnachten 1939 bis 1944 bemühten sich die „nationalsozialistischen Feiergestalter“, die Verbundenheit von Soldaten verschiedener Frontabschnitte und Heimat herauszustellen.[50] Mit der Befürchtung, dass die Bevölkerung in Kriegszeiten verstärkt Trost im religiösen Glauben suchen würde, versuchte die nationalsozialistische Führung Einfluss auf die Weihnachtsfeier in der Familie auszuüben.[49] Aufgrund der langen Trennung von Mitgliedern vieler Familien und der Verluste von Familienangehörigen herrschte oft eine gedrückte Stimmung.[50] Man rief neue Rituale ins Leben, z. B. das „Totengedenken“ innerhalb der familiären Weihnachtsfeier.[51][52] Einige bis dahin eingeführte Weihnachtsriten passte man der Kriegssituation an. Andere, wie die Wintersonnenwendfeier, wurden ganz ausgelassen.[53] Die Propaganda stilisierte während der letzten Kriegsjahre das Weihnachtsfest zu einem kultischen Fest der Totenverehrung.[34] Dies ist im Text des 1943 millionenfach gedruckten Buches „Deutsche Kriegsweihnacht“ veranschaulicht.[Anm. 15] Zeitgleich nutzte die Propaganda das Weihnachtsfest, um die angebliche Überlegenheit der deutschen Kultur zu demonstrieren.[Anm. 16]

„Kriegsweihnachten! Gerade jetzt erkennen wir die letzten Werte unserer Rasse, die im jubelnden und trotzigen Aufstand gegen die Dunkelheit gegen den Zwang, gegen jeden unwürdigen Zustand sich zur befreienden Tat erhebt.“[54]

Weihnachten in der Heimat

.jpg.webp)

Bedingt durch den Arbeitskräftemangel infolge der Einberufung der Männer zum Wehrdienst trugen die Frauen vielfach die gesamte Verantwortung. Besonders in den letzten Kriegsjahren war die Beschaffung von Lebensmitteln desaströs. Daher improvisierten die Familien, um dennoch ein „gelungenes“ Weihnachtsfest verbringen zu können. In den ersten Kriegsjahren war die Versorgungslage der deutschen Bevölkerung trotz der Einführung von Lebensmittelkarten, Reichskleiderkarten und Bezugsscheinen mehr oder weniger zufriedenstellend. Dies wird zurückgeführt auf eine systematische Ausplünderung der besetzten Gebiete.[55] Ab 1941 wurde die Versorgungslage im Reichsgebiet zunehmend kritischer. Die gefühlsmäßige Stimmung der Weihnachtszeit ausnutzend, wurde wenige Tage vor Weihnachten ein Aufruf zur Spende von Woll-, Pelz- und Wintersachen vom Reichspropagandaministerium gestartet.[56] In den letzten Kriegsjahren wurden Lebensmittelmarken wochenlang aufgespart, um sie in Weihnachtssonderzuteilungen gegen Lebensmittel eintauschen zu können.[57] Alltagsgegenstände, die für Weihnachten oft Verwendung finden – wie Kerzen – wurden von Jugendlichen und Frauen in gemeinsamen Bastelabenden aus Wachsresten hergestellt.[58]

Infolge der zahlreichen Luftangriffe, der Zerstörungen der Wohngebäude, der Evakuierungen und der kriegsbedingten Todesfälle glückte es kaum noch, ein friedliches Weihnachtsfest zu feiern. Resignation und Sarkasmus überkam die Bevölkerung.[59] In den letzten Kriegsjahren verbrachten die Familien aufgrund der nahezu täglichen Überflüge von Bomberstaffeln der Alliierten oft viel Zeit in Luftschutzbunkern. Auch den heiligen Abend verbrachte die Bevölkerung zunehmend im Bunker.[60]

Seitens der nationalsozialistischen Propaganda wurde die „Deutsche Mutter“ als das Pendant zum „Deutschen Kriegshelden“ inszeniert.[61][Anm. 17]

Weihnachten an der Front

Der Inszenierung der Weihnachtstage an der Front wurde von den Propagandakompanien der einzelnen Truppenteile besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Aufwendig gestaltete Bild- und Filmreportagen in der Deutschen Wochenschau, der Frontschau und den Monatsbildberichten der NSDAP sollten ein möglichst perfekt inszeniertes, harmonisches Bild von den Weihnachtsfeiern an der Front vermitteln.[62] Wirkungsvoll wurde in allen Berichten der Weihnachtsbaum als das deutsche Symbol der Weihnacht in Szene gesetzt, ganz gleich, ob an der Afrika-Front oder in U-Booten.

Gleichzeitig wurden romantisierende und verklärte Vorstellungen vom Leben an der Front medienwirksam in die Heimat gesendet.[63] Unzählige Berichte über – in der Realität nur selten stattgefundene – „Bastelabende“ für Weihnachtsgeschenke, die in Bunkern, Unterständen und an der Front abgehalten worden seien, wurden im Filmen und Zeitschriften verbreitet.[64]

Für einzelne Truppenteile, aber auch für Verbände der SS gaben die Propagandakompanien spezielle Weihnachtsgedenkschriften (z. B. „Weihnachtsfeiern der Kameradschaft“) heraus. Medienwirksam und mit hohem technischen Aufwand[Anm. 18] gab man in den ersten Kriegsjahren verwundeten Soldaten die Möglichkeit, „sprechende Feldpostbriefe“ zu versenden.[65] Wie schon im Ersten Weltkrieg gab es zu Weihnachten an der Front Fraternisierung zwischen den Kriegsgegnern. Beispielsweise fanden sich im Winter 1940/41 trotz des Krieges verfeindete Kämpfer zu Heiligabend etwa zu einer provisorischen Weihnachtsandacht zusammen.[66]

Einen großen Raum in der Berichterstattung nahmen Erinnerungsberichte über „Weihnachten im Felde 1914–17“ ein. Zahlreiche Texte, Feldpostbriefe und Gedichte, die in dieser Zeit entstanden waren, wurden in den Weihnachtspublikationen des Hauptkulturamtes der Reichspropagandaleitung der NSDAP erneut veröffentlicht.[67] Das Gedicht Soldatenweihnacht im Weltkrieg.[Anm. 19] des Schriftstellers Walter Flex, der 1917 gefallen war und von den Nationalsozialisten in besonderer Weise verehrt wurde, ist eines der prominentesten Beispiele für das Aufgreifen des Mythos der Soldatenweihnacht aus dem Ersten Weltkrieg.[68] In fast allen Weihnachtsbüchern wurde die Ansprache eines Kavallerie-Kommandeurs Binding aus dem Jahr 1915 unter dem Titel Deutsche Art ist es, Weihnacht zu feiern vorangestellt.[Anm. 20]

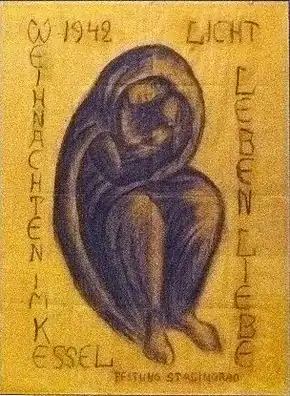

Mit der Änderung der militärischen Lage, die an der Ostfront besonders deutlich wurde, nahmen die Zweifel am Krieg zu. Um die Kampfmoral der Truppen aufrechtzuerhalten, rückte ab 1942 die Propaganda andere Ziele in den Vordergrund. Anstatt der Gewinnung von „Lebensraum im Osten“ geriet nun die Verteidigung der Heimat und der Schutz der Familie in den Mittelpunkt. Die Weihnachtsschriften der Wehrmacht trugen mit großem Pathos dieses Anliegen vor. Sogar Weihnachten selbst wurde zum schützenswerten Gut erklärt, das es zu verteidigen galt.[Anm. 21] Die Luftwaffenführung griff Weihnachten 1942 zu ungewöhnlichen Maßnahmen, um die Kampfmoral der in Stalingrad eingeschlossenen Truppenteile zu heben: dem Abwurf fertig mit Lametta, Sternen und Glocken geschmückter künstlicher Weihnachtsbäume.[69]

Bindeglied Feldpost zwischen Heimat und Front

Um die Einheit der Volksgemeinschaft, die enge Verbindung zwischen der Front und der Heimat, zu demonstrieren, wurde von staatlicher Seite ein besonderes Augenmerk auf eine funktionierende Feldpost gelegt.[70] Kinder wurden in der Schule aufgefordert, Briefe an den Vater „im Felde“ zu schreiben. Besonders in der Weihnachtszeit wurde der Versand der Weihnachtspäckchen von zahlreichen Massenorganisationen an „Heimabenden“ organisiert und in einem gewissen Maße auch überwacht. Die Maße der Feldpostpäckchen waren in der Regel genormt und durften ein Kilogramm Gewicht nicht überschreiten, zeitweilig wurde das zulässige Gewicht auf 100 g gesenkt, was die Angehörigen vor eine besondere Herausforderung stellte.[71]

Das Vorbereiten und Versenden von Feldpostpäckchen, unterstützt durch prominente Künstlerinnen, wurde medienwirksam in der Deutschen Wochenschau und in zahlreichen Bildreportagen in Szene gesetzt.[72] Auch die Bescherung von Soldaten im Lazarett durch Kinder oder Jungmädel gehörte zu den bevorzugten Motiven der weihnachtlichen Berichterstattung.[73]

Zahlreiche überlieferte Feldpostbriefe und Augenzeugenberichte zeichnen jedoch ein ganz anderes Bild vom Ablauf der „Weihnachtsfeiern an der Front“.[34] Besonders nach 1942, als sich die militärische Lage entscheidend geändert hatte, mehrten sich Berichte, dass die Soldaten an der Front von der Kommunikation mit der Heimat und den Familien abgeschnitten waren. Briefe und Feldpostpäckchen kamen verspätet oder gar nicht mehr an, und vielfach war die Versorgungslage katastrophal, was zu einer zunehmenden Demoralisierung in der kämpfenden Truppe besonders an diesen Feiertagen führte.[74]

Weihnachtsansprachen von Joseph Goebbels

Reichspropagandaminister Joseph Goebbels führte als alljährliches Weihnachtsritual die Rundfunkansprache ein. Die Reden zur Deutschen Volksweihnacht spiegelten stets die aktuelle Lage wider. Im Verlauf des Krieges wandelte sich die Weihnachtsansprache mit dem Charakter von Weihnachten, anfangs war es das besinnliche Fest in der Familie, später das „Fest des nationalen Heldengedenkens“. Die Ansprache zu Weihnachten 1939 richtete sich vor allem an die aus dem „Saargebiet Evakuierten“ und die ins „Reich umgesiedelten Baltendeutschen“ als die „Träger der großartigsten und modernsten Volkswanderung der neueren Geschichte.“[75] 1940 schwor Goebbels das deutsche Volk auf Opferbereitschaft und Verzicht ein und sprach: „Darum wollen wir bei diesem Kriegsweihnachtsfest den Kopf hoch tragen und uns als deutsche Menschen und Mitglieder einer großen Volksfamilie fühlen, die ein späteres nationales Glück umso mehr verdient, je bereitwilliger sie die Beschwernisse der Gegenwart auf sich nimmt. Es war seit jeher der tiefere Sinn des Weihnachtsfestes, nicht so sehr den Frieden als Beglückung zu empfinden als vielmehr für den Frieden zu arbeiten und zu kämpfen.“[76] 1941 stand die Weihnachtsansprache ganz im Zeichen eines sich ständig steigernden, überhöhten Führerkultes. Goebbels rief das Volk auf, Hitler als Garant für den Sieg zu folgen.[Anm. 22]

Einen Tag vor Heiligabend 1942 scheiterte der Ausbruch der deutschen Truppen aus dem Kessel von Stalingrad. Der Untergang der 6. Armee war spätestens seit diesem Tage unvermeidbar. Die Moral und Versorgungslage der eingeschlossenen Truppenverbände war Weihnachten 1942 katastrophal.[77] Von den schätzungsweise 195.000 eingekesselten deutschen Soldaten sollten über 165.000 die Schlacht oder die anschließende Gefangenschaft nicht überleben.[78] Unter dem Eindruck der sich dramatisch ändernden militärischen Lage hielt Goebbels am Weihnachtsabend eine pathetische Ansprache. In den Folgejahren ließ das Propagandaministerium deren Wortlaut in unzähligen Weihnachtsveröffentlichungen wiederholt abdrucken. Goebbels beschwor in dieser Rede die deutschen Tugenden als die Voraussetzungen für den Endsieg. Weihnachten stilisierte er zum Fest des Heldengedenkens und zum Tag einer schicksalhaften Entscheidungsschlacht der Rasse.[34]

„Unsere Toten sind überhaupt die einzigen, die heute zu fordern haben, und zwar von uns allen, an der Front wie in der Heimat. Sie sind die ewigen Mahner, die Stimmen unseres nationalen Gewissens, das uns ständig antreibt, unsere Pflicht zu tun.

Die Mütter, die Trauer um ihre verlorenen Söhne tragen, mögen beruhigt sein. Sie haben ihre Kinder nicht umsonst unter Schmerzen geboren und unter Sorgen erzogen. Sie führten als Männer und Helden das stolzeste und tapferste Leben, das ein Sohn des Vaterlandes führen kann, und krönten es mit dem heroischesten Abschluß, mit dem man es überhaupt zu Ende bringen vermag. Sie opferten sich, damit wir im Lichte stehen […] Umfangen von der hohen Nacht der klaren Sterne schauen wir gläubig und voll Vertrauen in die Zukunft. Das freie kommende Jahrhundert strahlt uns, wie der Dichter sagt, in königlicher Ferne an. Es fordert Kampf und Opfer von uns. Aber eines Tages wird es sich uns beugen. Das ist nur noch eine Sache der Zeit und der Geduld, des Mutes und des Fleißes, des Glaubens und des Vertrauens, der Stärke unserer Seelen und der Tapferkeit unserer Herzen.“[79]

Der Sicherheitsdienst der SS reflektierte in geheimen Lageberichten „Meldungen aus dem Reich“ über die Stimmung in der Bevölkerung, die die Weihnachtsansprachen Goebbels auslöste. Am 29. Dezember 1942 beschrieb die Meldung, dass die Rede durch ihre „sachliche Würde und Feierlichkeit“ besonders den Frauen gefallen habe. Gleichzeitig berichtete die Meldung, dass durch Luftalarme im Westen zu Heiligabend das Gefühl der „Geborgenheit der Heimat“ nicht aufkommen wollte.[80]

Am 24. Dezember 1943, zehn Monate nach der Sportpalastrede, in der Goebbels gegen die Kriegsmüdigkeit der Deutschen aufgrund der sich nun vermehrt einstellenden militärischen Niederlagen rhetorisch anzukämpfen versuchte, stellte er seine Weihnachtsansprache im Rundfunk unter den Leitsatz: „Neugeburt der politischen Welt“. Die letzte Weihnachtsansprache am 27. Dezember 1944 wurde bereits nicht mehr im gesamten Deutschen Reich im Rundfunk übertragen, da sich seit Oktober 1944 erste deutsche Großstädte schon nicht mehr im Herrschaftsbereich der Nationalsozialisten befanden. Durchsetzt von Durchhalteparolen und der Einschwörung auf den Glauben an den Endsieg, stellte Goebbels diese Weihnachtsrede unter den Kernsatz „Kampf der harten Herzen“.

Weihnachtsringsendungen

Um das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen der Heimat und allen Frontabschnitten zu stärken, wurde von 1940 bis 1943 über den Rundfunk am Heiligabend die sogenannte Weihnachtsringsendung ausgestrahlt.[81] Das logistisch aufwendige Hörfunkprogramm des Großdeutschen Rundfunks musste Monate vorher zwischen der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, den verschiedenen Wehrmachtdienststellen und Propaganda-Kompanien sowie der Reichspost koordiniert werden. Es wurde Wochen vorher geprobt, zum Teil aufgezeichnet.

Bereits im ersten Kriegsjahr 1939 strahlte der Rundfunk ein speziell gestaltetes Programm am Heiligabend aus. Hierfür gab es Schaltungen, unter anderem nach Weimar und München. Rudolf Heß und Joseph Goebbels hielten Weihnachtsansprachen. Während der Sendung übermittelte man im Programm Weihnachtsgrüße an die Frontabschnitte. Zwischen den festen Beiträgen sendeten die Verantwortlichen weihnachtliche und volkstümliche Musikbeiträge.[82]

Die Weihnachtsringsendungen ab 1940 besaßen eine Art „Live-Charakter“. Hinsichtlich der Authentizität und der Live-Schaltungen bestehen jedoch Zweifel.[83] Im Jahr 1942 hatte die Sendung einen besonderen Dialogcharakter zwischen dem Studiosprecher und zahlreichen Außenstationen.[Anm. 23] Der Hörfunk suggerierte eine Live-Schaltung zwischen allen Frontabschnitten. Die Soldaten an der Front tauschten Grüße mit der Heimat aus. Die Zuhörer wünschten sich „spontan“ Weihnachtslieder, die dann von allen Fronten gemeinsam gesungen wurden.[84] Die letzte Weihnachtsringsendung wurde 1943 produziert. Am Heiligabend 1944 fielen die Schaltungen zu den Frontabschnitten aufgrund der militärischen Lage weg. Wegen der Zerstörung vieler Rundfunksendeanlagen[85] fehlten die technischen Möglichkeiten, um eine solche aufwendige Schaltung vorzunehmen, zumal sich die Front schon teilweise auf dem Reichsgebiet befand.

Es sind nur wenige Tondokumente der Weihnachtsringsendungen überliefert (komplette Sendung 1940 sowie Teile von 1942 und 1943). Aus zahlreichen zeitgenössischen – wenn auch quellenkritisch zu betrachtenden – Berichten geht hervor, dass diese Sendungen die beabsichtigte Wirkung nicht verfehlten.[86] Die vom Sicherheitsdienst der SS angefertigten Stimmungsbilder „Meldungen aus dem Reich“ verzeichneten – bei aller historischen Vorsicht – eine durchaus positive Resonanz in der deutschen Bevölkerung.[87] Die Strategie der Weihnachtsringsendungen war propagandistisch, findet sich allerdings nicht in den „Kategorien einer rhetorisch-manipulativen Propagandakonzeption“ klassischer Art.[88] Die heutige medienwissenschaftliche Literatur betrachtet die insgesamt vier Sendungen daher als eine Mischung aus Kriegspropaganda, NS-Ideologie und weihnachtlichem Brauchtum.[89]

Weihnachtsbräuche

Die Wintersonnenwendfeier

- Sonnenwendfeiern

Sonnenwendfeiern wurden seit Beginn des 20. Jahrhunderts als wichtiges gemeinschaftsstiftendes Element und emotionalisierendes Ritual von der deutschen bürgerlichen Jugendbewegung, wie beispielsweise dem Wandervogel und später der Bündischen Jugend ausgerichtet.[90] Die Sonnenwendfeiern nahmen eine zentrale Stellung im nationalsozialistischen Festkalender ein.[91] Wie bei anderen Ritualen und Festen auch bedienten sich die nationalsozialistischen Ideologen sakraler Elemente.[92] Den zelebrierten Sonnenkult leiteten die Gestalter vermeintlich aus der germanischen Mythologie ab.[93] In den ersten Jahren inszenierten hauptsächlich Ortsgruppen der NSDAP, der Schutzstaffel, der Hitlerjugend und des Bundes Deutscher Mädel die Sonnenwendfeiern. Ab 1935 zentralisierte man die Veranstaltungen. Und nach 1937 erlangten sie, wie im Berliner Olympiastadion, Massencharakter.[94] Nach Interpretation der Feiergestalter sollte die Wintersonnenwendfeier als Fest des „wiederaufsteigenden Lichts“ Weihnachten neu interpretieren.[95] Auch der Ablauf wurde dabei mit Richtlinien durchorganisiert.[96] Mit Kriegsbeginn wurde der Richtlinie 1939 der Zusatz „Im Kriege während der Verdunkelungsvorschriften nicht durchführbar“ beigefügt.[97]

- Ablauf von Sonnenwendfeiern

Der folgende Auszug aus einer derartigen Richtlinie beschreibt den Ablauf (Ersichtlich sind dabei die sakralen Parallelen zu kirchlichen Prozessionen und Gottesdiensten):[98][Anm. 24]

„Schweigemarsch zur Feuerstätte. Aufstellung im Viereck, offen nach der Rauchseite. Fackelträger entzünden die Fackeln und treten an den Holzstoß.

- Fanfaren

- Scharlied (‚Und wenn wir marschieren‘ – ‚Heilig Vaterland‘ oder andere)

- Entzünden des Holzstoßes durch die Fackelträger. Vorher kann ein Feuerspruch gesprochen oder ein Fackelschwingen bzw. ein Fackelreigen gemacht werden.

- Scharlied (‚Flamme empor‘)

- Kurze Ansprache des Hoheitsträgers oder des Einheitsführers

- Weihelied (‚Wir treten zum Beten‘, ‚Deutschland heiliges Wort‘, allenfalls Trommelwirbel)

- Kranzwurf mit Sprüchen

- Kurze Zeit der Besinnung

- Schlußwort

- Führerehrung – Deutsche Hymnen

Der Abmarsch geschieht als Fackelzug. An der Feuerstätte bleibt eine Feuerwache zurück“.[98] Das Entzünden von Fackeln und Feuer sollte emotionalisieren. Den Höhepunkt bildete das Anfachen von strohumwickelten Sonnenrädern, die meist anschließend zu Tal gerollt wurden.[99] Auch die inhaltliche Ausgestaltung der Ansprache war vorgegeben. Zur Auswahl standen „Wintersonnenwende in Glaube, Sitte und Brauch“ oder „Wintersonnenwende und Julfest“. Häufig bildete das pathetische Lied Siehe, es leuchtet die Schwelle von Baldur von Schirach einen Bestandteil.[100] Die Jugendorganisationen gaben als Erinnerung an die Feierstunden Abzeichen aus, die an den Uniformen getragen wurde.[101]

Die aufwendigen Inszenierungen sollten Identität stiften. Diese Wirkung verfehlte das Fest insbesondere bei den Jugendlichen nicht.[102]

- „Heimholung des Feuers“

Im Sinne der „nationalsozialistischen Feiergestalter“ lag in der Ausrichtung von Sonnenwendfeiern die Bildung eines Kontrasts zu den eher beschaulichen und traditionellen Festen im Familienkreis. Um auch die häuslichen Weihnachtsfeiern zu indoktrinieren und symbolisch das Sonnenwendfeuer in die Familien zu tragen, wurde ab 1939 ein neues Ritual initiiert: „Die Heimholung des Feuers“.[102] Vom Wintersonnenwendfeuer sollten mit Fackeln die Kerzen am zentralen Weihnachtsbaum des Ortes, dem „Tannenbaum des Volkes“, angezündet werden.[35][103] Am Heiligen Abend sollten die Kinder das Feuer für den heimischen Tannenbaum holen. Symbolisch sollte somit von einer zentralen Feuerstelle das Licht der Erneuerung in jede Familie getragen werden.[104] Jedoch fand dieser Brauch in der Bevölkerung – nicht zuletzt wegen der kriegsbedingten Verdunkelungsmaßnahmen[105] – kaum Verbreitung.[102]

Weihnachten als Fest der allgemeinen Mutterschaft

Jesus Christus, der für viele gläubige Menschen das Sinnbild des langersehnten Erlösers ist, passte nicht in die Ideologie der Nationalsozialisten, für die es selbst nur Adolf Hitler gab, den Erlöser und Retter am „Tage der Befreiung“.[30] Das Evangelium wurde in der nationalsozialistischen Weihnachtsliteratur durch Märchen wie das des Kindleins in der goldenen Wiege[106] und Frau Holle als Hüterin des ungeborenen Lebens und Lebensmutter verdrängt.[5][107]

„Da hat man nun der Deutschen Mutter den Jesusknaben untergeschoben und die herzinnigen Wiegenlieder umgedichtet auf die Krippe in Bethlehem in Palästina.“[108]

Nach einigen Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft wurde unverhohlen und offen gegen die christliche Weihnachtsgeschichte polemisiert und diese durch eine Darstellung ersetzt, die neben den verwurzelten biblischen Gestaltungselementen, wie beispielsweise der Krippe, auch Elemente aus deutschen Märchen enthielt.[35] Ab 1938 wurde Frau Holle in diesen Weihnachtsgeschichten zunehmend als „Lebensmutter“ stilisiert und auf die germanische Göttin der Liebe und Ehe Freya zurückgeführt.[109]

Das Weihnachtsfest wurde bereits in den ersten Jahren des Nationalsozialismus zum „Fest der allgemeinen Mutterschaft“, der „Mutternacht“ erhoben,[35] die deutsche Mutter als Gottesmutterersatz stilisiert.[34] Zu diesem Zweck stiftete die NSDAP Weihnachten 1938 das Ehrenkreuz der deutschen Mutter (Mutterkreuz), das an kinderreiche Mütter, ausschließlich an die mit einem Ariernachweis, verliehen wurde.[110]

Die Mutterschaft als „Keim“ für die reine arische Rasse, bestehend aus Müttern und Soldaten,[111] wurde glorifiziert und in unzähligen Gedichten und Schriften verklärt, wie z. B. in Werdende Bauernmutter oder im weit verbreiteten Gedicht Mütterweihnacht:

„So seh’n wir in der Weihenacht auf Erden

Die Mütter hell im Glanz der Sterne und der Kerzen stehn,

sie mussten still durch Nacht und Not und Schmerzen gehn,

auf dass dem Volk von Morgen Mütter und Soldaten werden.“[112]

Während des Krieges wurden die Frauen in der Weihnachtszeit zur wichtigsten Zielgruppe der nationalsozialistischen Propaganda, weil auf ihnen in einem besonderen Maße die psychologische Last des Krieges lag.[113]

Vorweihnachten, der nationalsozialistische Weihnachtskalender

Mit der Zurückdrängung der christlichen Weihnachtsbräuche aus dem offiziellen Sprachgebrauch und wegen des kriegsbedingten Papiermangels[114] fiel auch der traditionelle Adventskalender weitgehend der Zensur zum Opfer, christliche Motive wurden durch Märchen- und Tierfiguren ersetzt.[115] Aufgrund seiner großen Beliebtheit wurde der Adventskalender der Kinder durch einen Kalender Vorweihnachten ersetzt, herausgegeben vom Hauptkulturamt in der Reichspropagandaleitung der NSDAP.[116]

Neben einer Auswahl an Märchen und nationalsozialistischen Weihnachtsliedern, Bastelanleitungen für hölzernen Weihnachtsbaumschmuck in Form von Runen und Sonnenrädern, sogenannten Weihnachtsgärtlein und Klausenbäumen aus Kartoffeln, Backanleitungen für Sinngebäck[117] enthielt der Kalender auch eine klare Ausrichtung auf militärische Inhalte, wie zum Beispiel das Blatt Wir bauen Schneebunker und Schneemänner[118] oder Kinder malen (Motivvorschlag 1942: brennende russische Panzer und zerstörte englische Schiffe).[119] Einen großen Raum nahm inhaltlich die Auslegung der sogenannten Ahnen- und Sippenforschung[120] und Herleitung der Bedeutung von Runen und Sinnbildern[121] ein.

Der Kalender Vorweihnachten erschien in den Jahren 1942[122] und 1943[123] mit fast identischem Inhalt. Die Gestaltung der Kalenderblätter wurde jedoch der jeweiligen militärischen Situation an der Front angepasst. Während 1942 das Kalenderblatt „Noch 1 Tag bis Weihnachten“ mit einer Ziergirlande versehen war, in der alle Frontabschnitte vom Atlantik über Afrika, den Osten bis nach Norwegen verzeichnet waren, wurde 1943 aufgrund des veränderten Frontverlaufs dieses Element retuschiert. Auch der Begleittext wurde der militärischen und politischen Lage angepasst: Die Streichung des Begriffes Großdeutsches Reich im Kalender 1943 dokumentiert die veränderte militärische Lage an den Fronten.

In den Jahren des Krieges wie des Friedens darfst | In den Jahren des Krieges wie des Friedens darfst |

Dekoration

In zahlreichen Familien- und Frauenzeitschriften wurden traditionell in der Vorweihnachtszeit Bastelanleitungen für Weihnachts- und Tischschmuck verbreitet. In den massenhaft aufgelegten Publikationen aus dem Hauptkulturamt der Propagandaleitung der NSDAP, den Kalendern Vorweihnachten und den Almanachen Kriegsweihnachten, die zu Beginn des Krieges herausgegeben wurden, wurde nun bevorzugt für eine naturalistische Weihnachtsdekoration geworben, die einem angeblich germanischen Ursprung entlehnt worden war.[125]

Aus Tannen- und Buchsbaumzweigen, Äpfeln, Nüssen, Holzscheiben und Kartoffeln wurden Kerzenhalter gebastelt,[126] die häufig mit germanischen oder nordischen Symbolen versehen wurden. Zu den bevorzugt beworbenen Dekorationsgegenständen zählten z. B. der sogenannte Klausenbaum bestehend aus Kartoffeln und Tannenzweigen[127] und die Julleuchter, die mit germanischen Symbolen dekoriert wurden. Darüber hinaus wurde der klassische Adventskranz aus Tannengrün zu einem grünen Kranz in Form einer Swastika mit einer zentralen Kerze „modifiziert“.[125]

In der SS standen einige Führungspersönlichkeiten okkultistischen Ideen und dem Germanenkult nahe, trotz der 1933 erfolgten offiziellen Einstufung okkultistischer Vereinigungen als staatsfeindliche Sekten.[128] Ab 1938 wurde den Angehörigen der SS von Heinrich Himmler ein sogenannter Julleuchter und ein Julteller als Weihnachtsgabe überreicht.[35] Diese aus gebranntem Ton bestehenden, mit Runen und altgermanischen Sinnbildern verzierten Kerzenleuchter wurden größtenteils für die SS-eigene Porzellanmanufaktur Allach[129] in den Konzentrationslagern Dachau und Neuengamme in großen Stückzahlen gefertigt. Neben den Julleuchtern aus Keramik waren zahlreiche Modelle aus Holz, meist mit einer zentralen Sonnenscheibe oder anderen Motiven aus der germanischen Mythologie, weit verbreitet.

Sonnwendkranz und Märchengarten

Der traditionelle Adventskranz, der auf eine evangelische Tradition des 19. Jahrhunderts zurückgeht,[130] sollte nach den Vorstellungen der Feiergestalter durch den „Sonnwendkranz“ – meist mit Sonnenrad- oder Wikinger-Motiven – oder den „Lichterkranz“ ersetzt werden.[131] Die Kerzen auf dem Kranz symbolisierten nicht mehr die vier Adventssonntage, sondern als „Wünschelichter“[122] die vier Jahreszeiten. Passend zum Anzünden der „Wünschelichter“ wurden nun Lichtersprüche vorgetragen,[34] die in entsprechenden Weihnachtsheften „vorgeschlagen“ wurden. Auch die in vielen Familien über Generationen vererbte Weihnachtskrippe war nun nicht mehr zeitgemäß und sollte einer Waldlandschaft mit Tiermotiven aus Holz oder Pappe weichen, die unter dem Namen Weihnachtsgärtlein oder Märchengarten beworben wurde.[132] Gleichzeitig erschienen zahlreiche Publikationen, in denen die Weihnachtsgeschichte verunglimpft wurde: Die anbetenden Hirten wurden als volkstümliche Gruppe dargestellt,[133] die „zur Wintersonnenwende blasend durch die Fluren zog.“[134] Anstelle der traditionellen Weihnachtsgeschichte wurden nun zumeist Märchen vorgetragen. Dabei nahm die Geschichte um Frau Holle eine zentrale Stellung ein, neue romantisierende Märchen wie „Weihnachten im Walde“ von Hildegard Rennert wurden mit großem medialem Aufwand verbreitet,[135] um die Akzeptanz des „Märchengartens“[136] als Ersatz für die Weihnachtskrippe zu erhöhen.

Lichtersprüche

Neben der „Heimholung des Feuers“ wurde von den Nationalsozialisten versucht, mit der Einführung der Lichtersprüche[34] einen weiteren neuen Brauch in die Ausgestaltung der familiären Feste der Deutschen Weihnacht zu integrieren, um im Krieg der Gefahr der Kriegsverdrossenheit entgegenzuwirken.[137] Beim Anzünden der Wünschelichter am Sonnwendkranz wurden Verse rezitiert, die in den Kalendern „Vorweihnachten“ als Beispiele vorgegeben wurden[138] und stets eine Verbindung zwischen Heimat und der Front herstellen sollten.

Vater:

Die Sonne ist durchs Jahr gerollt,

jetzt ist sie schwach und klein.

Doch bald wird sie mit ihrem Gold

groß und voll Wärme sein.

So schmücken wir den Sonnwendkranz

für seinen neuen Lauf

und stecken ihm mit hellen Glanz

vier rote Wünschelichter auf:

Erstes Kind:

Ich bringe mein Licht der Mutter dar,

sie sorgt für uns Kinder das ganze Jahr.

Zweites Kind:

Mein Licht soll für alle Leute brennen,

die heute nicht Weihnachten feiern können.

Drittes Kind:

Ich bringe mein Licht für alle Soldaten,

die tapfer die Pflicht für Deutschland taten.

Viertes Kind:

Mein Wünschelicht sei dem Führer geschenkt,

der immer an uns und Deutschland denkt.

„Die Kinder können auch noch mehr Sprüche sagen, die Mutter selbst vor Weihnachten machte und die Kinder lehrte. Sie können sich auf liebe Angehörige, auf die Heimat oder den vielleicht abwesenden Vater beziehen.“[138]

Jultanne

Der geschmückte Christbaum galt lange Zeit als das Symbol der deutschen Weihnacht.[139] Der meist vererbte Christbaumschmuck mit Engeln, glitzernden Kugeln, Lametta, Engelshaar und Christbaumspitzen wurde nun als altmodischer Kitsch bezeichnet.[140] Der Weihnachtsbaum wurde während des Nationalsozialismus, wissenschaftlich nicht begründet, als ein Ableger der germanischen Weltesche angesehen[139] und zum „Symbol der deutschen Weihnacht“ stilisiert.[141] Gleichzeitig wurden Vorschläge unterbreitet, wie der „artgerechte deutsche“ Lichterbaum, die Jultanne, zu gestalten sei: Äpfel, Nüsse und selbstgebackenes Sinngebäck wurden ergänzt durch Laubsägemotive von Tieren und germanischen Symbolen, Runen oder gekauftem Julschmuck.[142] Der Jul- oder Weihenachtsschmuck ähnelte den traditionellen Christbaumkugeln – allerdings mit aufgeprägten Runen, Hakenkreuzen und zahlreichen germanischen Symbolen. Ab 1934 war das Hakenkreuz offiziell als Weihnachtsschmuck zugelassen.[143] In der Vorweihnachtszeit wurde die Sammelaktion „Schmuck für den Weihnachtsbaum“ durchgeführt, bei der Sammelfiguren des Winterhilfswerkes für den Lichterbaum verkauft wurden.[144] Die gläserne Christbaumspitze wurde durch selbstgebastelte „Sonnenräder“[145] ersetzt, als Christbaumständer dienten häufig hölzerne Gestelle in Form von Radkreuzen.

In einigen Haushalten wurde auch der mit Buchsbaum, Äpfeln und Nüssen und germanischen Symbolen verzierte Julbogen aufgestellt, der auf den noch heute traditionell in Nordfriesland im Nordwesten Schleswig-Holsteins verbreiteten Jöölboom (auch Friesenbaum genannt) zurückgeht.[146] Der von den Nationalsozialisten propagierte Julbogen wurde häufig mit selbstgebackenen oder hölzernen germanischen Sinnzeichen, Nornen und vier Kerzen dekoriert. Die Form des Bogens soll das Sinnbild des Sonnenlaufs darstellen und die Symbole der Fruchtbarkeit, des Lichts und des neuen Lebens vereinigen. Vorschläge zur Herstellung und Dekoration derartiger Julbögen wurden in vielen Frauenzeitschriften, wie beispielsweise der NS-Frauenwarte, verbreitet.[147]

Sinngebäck

Die nationalsozialistische Beeinflussung erstreckte sich auch auf die Herstellung des NS-Festtagsgebäckes.[148] Der allseits beliebte und traditionelle Christstollen und die Weihnachtsplätzchen in Form von Herzen, Sternen und Tannenbäumen sollten zunehmend Gebildbroten mit neuen Motiven weichen, wie Runen, Sinnbildern, Jahres- und Sonnenrädern sowie germanischen Tiersymbolen[102][117] aus der Mythologie, wie dem Juleber oder dem Julhirsch. In zahlreichen Publikationen, wie der NS-Frauen-Warte,[149] Rezeptblättern des „Zeitgemäßen Haushaltes“, in Weihnachtsbüchern und „Vorweihnachtskalendern“, aber auch von bekannten Backzutatenherstellern wurden entsprechende Rezepte für derartige Gebäcke verbreitet und die germanischen Sinnbilder erklärt. Besonders – unter anderem in der Deutschen Wochenschau[72] – beworben wurde das Sinngebäck in Form von Sieg- und Odal-Runen sowie Jahresrädern,[150] die in erster Linie nicht zum Verzehr, sondern als Schmuck des Julbogens und für den artgerechten Weihnachts- oder Lichterbaum bestimmt waren. Selbst die handwerkliche Tätigkeit zur Herstellung von Backwaren wurde zu einer spirituellen Handlung verklärt:

„Das ist kein gewöhnlicher Pfefferkuchen mehr. Das hat irgendwie einen heimlichen Sinn. Darum darf man die Zeichen nicht dutzendweise mit der Blechform ausstechen. Mit der Hand muss man formen und andächtig muss es geschehen.“[151]

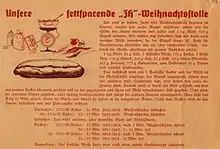

Während der Vorweihnachtszeit im Krieg wurden ständig neue „zeitgemäße“ Rezepte in den Frauen- und Familienzeitschriften verbreitet. Neben lange haltbaren und nahrhaften Weihnachtsgebäckrezepten für das Feldpostpäckchen wurden Vorschläge unterbreitet, wie man ohne beziehungsweise mit geringem Einsatz von Fett und Zucker Gebäck, wie Kriegsstreuselkuchen, Graupen-Krokant[152] oder Honigkuchen ohne Fett,[153] herstellen konnte.

Während des Krieges wurde der Herstellung von Weihnachtsgebäck von den nationalsozialistischen Ideologen in Bezug auf die Moral der kämpfenden Truppe ein hoher Stellenwert beigemessen.[154] Der Reichsausschuss für Volkswirtschaftliche Aufklärung veröffentlichte daher im Zuge der immer schlechter werdenden Versorgungslage zahlreiche Behelfsrezepte und Surrogate. Auch die Hersteller von Backzutaten veröffentlichten ihre abgewandelten Rezepte häufig mit einem ideologischen Vorwort, in dem die Wertigkeit der häuslichen Tätigkeit der Frauen dem Kriegseinsatz der Männer gleichgestellt wurde.[Anm. 25] Sonderzuteilungen für Lebensmittel kurz vor Weihnachten sollten im Krieg gewährleisten, dass die häusliche Weihnachtsbäckerei auch bei angespannter Versorgungslage durchgeführt werden konnte.[155]

Der Sunnwendmann

Eine der zentralen Symbolfiguren des christlichen Weihnachtsfestes ist St. Nikolaus in seiner Funktion als Gabenbringer. Der besonders bei Kindern als Wohltäter und Überbringer von Geschenken verehrte Heilige wurde von den Nationalsozialisten auf eine christliche Auslegung des germanischen Gottes Wodan reduziert,[34][156] der auf einem weißen Pferd über die Erde reitet und die Wintersonnenwende ankündigt. Die Figur des heiligen Nikolaus wurde folglich von einer etwas finsteren Gestalt aus dem Sprachgebrauch verdrängt, die als Schimmelreiter, der Rauhe Percht, der deutsche Knecht Ruppricht[35] beziehungsweise der Weihnachtsmann oder Sunnwendmann bezeichnet wurde. In vielen Gegenden waren diese eher furchteinflößenden Gestalten als Begleiter von St. Nikolaus im Brauchtum in Erscheinung getreten[157] und nahmen unter den neuen ideologischen Vorgaben eine wesentlich zentralere Stellung ein.

Die nationalsozialistischen Volkskundler stützten sich insbesondere auf die Darstellung des Knecht Ruprecht in Jacob Grimms Werk Deutsche Mythologie.[158] Sie verknüpften völkische NS-Symbolik mit germanisch-heidnischer Mythologie, Volksbrauchtum und einer pseudo-religiösen Anlehnung, um die Akzeptanz der neuerschaffenen Figur des Gabenbringers zu steigern.[159] Der Nikolaustag, der 6. Dezember, wurde im offiziellen Sprachgebrauch ab 1940 in „Ruprechtstag“ umbenannt.[160] In zahlreichen Weihnachtsbüchern wurde die Figur des St. Nikolaus regelrecht verhöhnt und der Weihnachtsmann als der „echte Wohltäter“ in Szene gesetzt.[Anm. 26]

Weihnachtslieder

Viele deutsche Weihnachtslieder haben eine sehr alte Tradition und gehen auf Gesänge zurück, die während der Festgottesdienste gesungen wurden. Ursprünglich in Latein wurden viele in mittelalterlicher Zeit teilweise oder ganz übersetzt, zum Beispiel In dulci Jubilo – Nun singet und seid froh. Eine andere Wurzel der Weihnachtslieder, wie z. B. von Joseph, lieber Joseph mein, liegt im Weihnachtsbrauch des symbolischen „Kindelwiegens“ des Jesuskindes in der Krippe,[161] der vor allem in mittelalterlichen Frauenklöstern üblich war. Die traditionellen christlichen Weihnachtslieder waren tief im Gedankengut der Menschen verankert und wurden bei allen weihnachtlichen Feierlichkeiten gesungen.

Die nationalsozialistischen Ideologen versuchten, die Weihnachtslieder systematisch durch Umtexten zu „entchristlichen“ und zu „germanisieren“[162] und biblische oder religiöse Bezüge zu eliminieren; allenfalls „Gott“ wurde als religiöse Chiffre genannt. Einige von ihnen, wie Tochter Zion, freue dich, Du lieber heiliger frommer Christ oder Zu Bethlehem geboren, wurden bei offiziellen Feiern durch die Zensur direkt verboten.[163] Als „unbedenklich“ hingegen erschienen den Machthabern O Tannenbaum und Morgen, Kinder, wird’s was geben. Andere, wie Stille Nacht, heilige Nacht oder die weiter unten aufgeführten Stücke, wurden „umgedichtet“ und teilweise völlig sinnentstellt.[35] Trotz intensiver Verbreitung der neuen Liedtexte über die Massenmedien und auf Großveranstaltungen konnten sie sich besonders im familiären Kreis nicht gegen die traditionellen Weihnachtslieder durchsetzen.

Neue Weihnachtslieder

Neue, ganz in der nationalsozialistischen Ideologie verwurzelte „Weihenachtslieder“ wurden massiv im Rundfunk, in Schulen und auf Weihnachtsfeiern der Massenorganisationen verbreitet.[164] Zu den häufig gespielten, neuen Weihnachtsliedern zählen In dieser klaren Sternennacht, Tal und Hügel sind verschneit,[165] Der Schnee ist leis gesunken und Weihnacht der Soldaten.[166] Die meisten der nationalsozialistischen Weihnachtslieder waren durch eine schwülstige Lyrik mit übersteigertem Pathos gekennzeichnet.[133]

Das bekannteste unter ihnen, Hohe Nacht der klaren Sterne (1936),[167] stammt von Hans Baumann, der sich bei den Nationalsozialisten bereits 1932 mit dem Lied der Deutschen Arbeitsfront, Es zittern die morschen Knochen, einen Namen gemacht hatte. Nach 1945 nur noch selten rezipiert, wurde es von Heino auf einem 2003 erschienenen Weihnachtsalbum nochmals aufgelegt.[168]

Andere Weihnachtslieder, die während des Nationalsozialismus entstanden, fanden auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin Verbreitung. Dazu zählt das 1936 im HJ-Liederblatt 65 erstmals erschienene Weihnachtslied Bald nun ist Weihnachtszeit.[169]

Manipulierte Weihnachtslieder

Von einigen traditionellen Liedern, wie beispielsweise Es ist ein Ros entsprungen, existierten gleich mehrere Neudichtungen, die bei offiziellen Feiern gesungen wurden, im familiären Kreis aber wenig Verbreitung fanden. Selbst das bekannteste deutsche Weihnachtslied Stille Nacht, heilige Nacht wurde 1942 umgedichtet: aus dem „trauten hochheiligen Paar“ wurde nun der „strahlende Lichterbaum“ und „Christ, in deiner Geburt“ wurde zu „Werdet Lichtsucher all!“ umgeschrieben. Eines der umgedichteten Weihnachtslieder, das ursprünglich als Aargauer Sterndrehermarsch bekannt wurde, hat sich bis in die Gegenwart[170] in einer leicht abgewandelten Fassung der Umdichtung von Paul Hermann (1939) im Liedgut erhalten. Die folgende Gegenüberstellung veranschaulicht einige dieser Umdichtungen.

| katholisches Kirchenlied (1599)[171] | Umdichtung 1942[172] | Umdichtung 1943[173] |

|---|---|---|

Es ist ein Ros entsprungen | Uns ist ein Licht erstanden | Nun leuchtet’s in den Herzen |

| Urfassung 1837[174] | Umdichtung 1943[133] |

|---|---|

Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all’! | Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch her |

| Urfassung 1895[175] | Umdichtung 1943[133] |

|---|---|

3. Bald ist heilige Nacht, | 3. Sonne steiget empor |

| Aargau 1902[176] | Umdichtung 1939[177] |

|---|---|

Es ist für uns eine Zeit angekommen, | Es ist für uns eine Zeit angekommen, |

| 1818[178] | Umdichtung 1942[179] |

|---|---|

Stille Nacht, heilige Nacht! | Stille Nacht, heilige Nacht |

Exkurs: Weihnachtsgeschenke 1933 bis 1945

Weihnachtsgeschenke spiegeln in einem hohen Maße die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wider. Bei Erwachsenen standen in den ersten Jahren des Nationalsozialismus Alltagsgegenstände, wie Küchengeräte, Bekleidung, Dekorationsgegenstände für die Wohnung, Bücher und häufig auch Süßwaren und Wein oder Spirituosen, auf dem Wunschzettel. Mitte der 1930er wurde zu Weihnachten verstärkt auch ein Volksempfänger geschenkt,[180] unter Bedürftigen und Kriegsbeschädigten auch finanziert aus Mitteln der Dr. Goebbels-Rundfunkspende (bis 1942: 150.000 Apparate).[181]

Neben den traditionell verbreiteten Weihnachtsgeschenken für Kinder wie Gesellschafts- und Brettspielen, Musikinstrumenten, Büchern, Kleidung, Puppen und Puppenzubehör für Mädchen und technischem Spielzeug und Sportgeräten für Jungen war ab Mitte der 1930er Jahre die Tendenz zu erkennen, dass der Anteil an Kriegsspielzeug in den Weihnachtskatalogen der Kaufhäuser und Spielwarengeschäften und den Zeitungsreklamen zunahm.[182] Neben Festungen, Panzern, Zinnsoldaten und Elastolinfiguren in Jungvolk-, HJ-, SA- und SS-Uniformen wurde in Spielzeugkatalogen unter anderem auch der „Wagen des Führers“ der Firma Tippco beworben.[183] Neben kämpfenden und militärischen Figuren wurde eine große Auswahl an Staffage- und Ausrüstungsgegenständen bereitgestellt, die ein Bild vom Soldatentum vermitteln sollte, das nicht nur von Kampf, sondern auch von Kameradschaft und Fürsorge geprägt war.[184]

Bereits 1933 wurde der „Reichsverband der Deutschen Spielwaren-, Korbwaren- und Kinderwagenhändler“ gegründet,[185] der neben traditionellen Spielwaren zunehmend auch Spielzeug anbot, das eine nationalsozialistische Prägung besaß. In Zeitungen wurden neben der traditionellen Weihnachtsreklame ab Mitte der 1930er Jahre Anzeigen für den Kauf von Abonnements für die Reichszeitung Die HJ – das Kampfblatt der Hitler-Jugend oder Das Deutsche Mädel als Weihnachtsgeschenk geschaltet.[186] Auf dem Wunschzettel Jugendlicher standen in dieser Zeit auch Ausrüstungsgegenstände oder Teile für eine Uniform der Hitlerjugend oder des Bundes Deutscher Mädel.[187]

Das nationalsozialistische Erziehungsziel, die Verbreitung der nationalsozialistischen Ideologie möglichst in allen öffentlichen und privaten Lebensbereichen,[188] zeigt sich auch in der Auswahl der bevorzugt beworbenen Spielzeuge. Während die Mädchen traditionell mit Puppen, nationalsozialistisch und volkstümlich dekorierten Puppenstuben[189] und entsprechendem Zubehör auf ihre zukünftige Mutterrolle vorbereitet wurden, führte man die Jungen bereits Mitte der 1930er Jahre spielerisch an den Waffendienst heran.[190]

Aktuelle politische Ereignisse wurden in Brett- und Kartenspielen aufgegriffen und propagandistisch aufgearbeitet, wie beispielsweise das Brettspiel Reichsautobahnen im Bau. Anlässlich der „Rückkehr der Ostmark“ und des Sudetenlandes 1938 ins Reich erfolgte die Markteinführung des Brettspieles Reise durch Großdeutschland.[191]

Weihnachtsprospekt, Ende 1930er Jahre

Weihnachtsprospekt, Ende 1930er Jahre.jpg.webp) Brettspiel ca. 1940

Brettspiel ca. 1940 Deckel einer Taschenuhr umgearbeitet zu Schmuck, Weihnachten 1944

Deckel einer Taschenuhr umgearbeitet zu Schmuck, Weihnachten 1944 Blumenvase umgearbeitet aus einer Granatenhülse, Weihnachten 1944

Blumenvase umgearbeitet aus einer Granatenhülse, Weihnachten 1944

Während des Krieges wurden militärische Themen bei der Gestaltung des Spielzeuges insbesondere von Spielwarenunternehmen, die „arisiert“ wurden, wie von den Nürnberger Unternehmen J.W.Spear & Söhne und Tipp & Co. aufgegriffen. Dazu gehörten insbesondere Feldzüge der Wehrmacht, wie der Seekrieg gegen England im Brettspiel Wir fahren gegen Engeland (1940), Bomben auf England (1940), das Wehrschach (1938)[192] oder das „Adler Luftverteidigungsspiel“.[193]

Ziel der zunehmenden Militarisierung des Spielzeuges war eine gezielte Indoktrination der Kinder und Jugendlichen sowie eine Vorbereitung auf den zukünftigen Kriegseinsatz.[194] Selbst die nationalsozialistische Rassenpolitik sollte spielerisch bereits Acht- bis Zwölfjährigen vermittelt werden, wie exemplarisch das Brettspiel Juden raus oder die antisemitischen Kinderbücher aus dem Stürmer-Verlag Der Giftpilz und Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid – Ein Bilderbuch für Groß und Klein zeigen.[195]

Während des Krieges veränderten sich auch die Weihnachtsgeschenke der Bevölkerung. Viele Betriebe wurden auf kriegswichtige Produktion umgestellt, Konsumgüter und Spielzeug wurden kaum noch produziert.[196] 1943 wurde ein Verbot zur Produktion von Spielwaren verhängt.[197] Zahlreiche Zeitschriften enthielten nun Rubriken mit Anleitungen zum Basteln von Weihnachtsgeschenken aus „Resten“[198] und Materialien aus der Natur.[199] Kleidungsstücke wurden umgearbeitet, Stoffreste beispielsweise zu Puppenkleidung vernäht.[200] Um den Mangel an käuflichem Spielzeug, Weihnachtsdekoration und Kerzen zu kompensieren, wurden an sogenannten „Heimabenden“ der Hitlerjugend, des Bundes Deutscher Mädel oder des NS-Frauenwerkes Weihnachtsgeschenke gebastelt[201] und Tauschbörsen für Kleidung und Alltagsgegenstände eingerichtet.[202]

Die Umarbeitung von ungewöhnlichen Materialien, wie beispielsweise Geschosshülsen und kaputten Gebrauchsgegenständen, zu Geschenken war kennzeichnend für die letzten Kriegsweihnachten.[203] In Zeitschriften wurden in der Vorweihnachtszeit Werbeanzeigen abgedruckt, in denen die Kundschaft für ein bestimmtes Produkt auf die Zeit nach dem Krieg vertröstet wurde.[Anm. 27]

Resonanz in der deutschen Bevölkerung

Von den nationalsozialistischen Feiergestaltern wurde offiziell betont, dass die nationalsozialistischen Weihnachtsfeiern nicht das Ziel hatten, den Einfluss der Kirchen zu verdrängen. Die Kongruenz des Ablaufes und der Ausgestaltung der Veranstaltungen zu kirchlichen Feiern und der datumsmäßigen Überschneidung belegen jedoch, dass das Ziel verfolgt wurde, das Weihnachtsfest zu säkularisieren und den Einfluss der Religion im öffentlichen und privaten Leben zurückzudrängen.[204] In großen Teilen der deutschen Bevölkerung waren die Religion und die christlichen Traditionen fest verankert.[28]

Welchen Einfluss die nationalsozialistische Propaganda auf die Feiergestaltung in den Familien besaß, lässt sich kaum feststellen.[Anm. 28] Viele Erhebungen beruhen auf der Auswertung von Zeitzeugenberichten. Während die öffentlichen Sammlungen und Weihnachtsfeiern zumindest in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft ein Zusammengehörigkeitsgefühl in breiteren Bevölkerungskreisen – besonders unter den Jugendlichen – erzeugen konnten,[205] verfehlten andere von den Feiergestaltern initiierte Rituale ihre Wirkung. Insbesondere die umgedichteten Weihnachtslieder fanden im privaten Kreise außerhalb der Massenveranstaltungen keine nennenswerte Verbreitung.[133] Eine Ausnahme bildet dabei das Lied „Hohe Nacht der klaren Sterne“, das auf allen Massenveranstaltungen und im Rundfunk zwar weit verbreitet wurde,[206] jedoch das bekannteste Weihnachtslied Stille Nacht nicht ersetzen konnte.[207] Dieser Umstand zeigte sich unter anderem bei der Gestaltung der Weihnachtsausgaben der Deutschen Wochenschau und der Weihnachtsringsendungen. Verbundenheitsstiftend wurde hier meist als musikalische Untermalung[208] bzw. als Abschluss der Sendung[209] auf das beliebte Weihnachtslied Stille Nacht – im Originaltext – zurückgegriffen.

Viele von der Reichspropagandaleitung initiierte Vorschläge zur Gestaltung der Deutschen Weihnacht wurden selbst in den nationalsozialistischen Massenmedien nur sehr untergeordnet eingesetzt, stattdessen wurde auf traditionelle Weihnachtssymbole zurückgegriffen. Insbesondere der traditionelle Weihnachtsbaum mit Kerzen und Lametta ließ sich nicht durch den nationalsozialistischen Lichterbaum mit Holzschmuck in Form von Runen ersetzen. Selbst in den vom Reichspropagandaministerium herausgegebenen Almanachen Deutsche Kriegsweihnacht, in denen für den nationalsozialistischen Weihnachtsschmuck geworben wurde, wurde eine Fotografie Heinrich Hoffmanns abgedruckt, die Adolf Hitler vor einem lamettageschmückten Weihnachtsbaum zeigt.

Auch die Ersatzrituale, wie die „Heimholung des Feuers“ und der „weihnachtliche Totenkult“, konnten sich in der Bevölkerung nicht durchsetzen. Als ein Grund dafür wird angesehen, dass während des Krieges viele Deutsche wieder Zuflucht im Glauben gesucht haben und auch viele öffentliche Veranstaltungen (Wintersonnenwendfeier, Bescherungen in der Volksgemeinschaft u. a.) aufgrund der kriegsbedingten Beeinträchtigung nicht durchgeführt werden konnten.[210] Besonders während des Krieges folgte die deutsche Bevölkerung verstärkt der christlichen Friedensbotschaft und suchte Trost und Halt in der Religion.[211]

Die Wirkung von ideologisch beeinflusstem Spielzeug und Kinderbüchern auf die nationalsozialistische Erziehung kann nur schwer eingeschätzt werden.[212] Militärisches Spielzeug gehörte traditionell bei Jungen auch bereits vor 1933 zu den bevorzugten Weihnachtswünschen.[213] Besonders zu Beginn und während der ersten Kriegsjahre nahm der Anteil von kriegsbezogenem und ideologisch beeinflusstem Spielzeug zu, bis die Spielwarenproduktion 1943 kriegsbedingt zum Erliegen kam. Zeitzeugen können sich noch zahlreich an das Vorhandensein derartiger Spiele und Bücher im Haushalt erinnern.[214]

Trotz intensiver Bemühungen der nationalsozialistischen Ideologen, das christliche Weihnachtsfest zu säkularisieren, gelang es nicht, bei weiten Teilen der Bevölkerung Weihnachten als das „Fest der wiedererwachenden Natur“ einzuführen.[215] Nur ein geringer Teil der Bevölkerung nahm die neugeschaffenen Weihnachtsrituale an.[51] Der Führerkult, der auch in der Weihnachtszeit eine wichtige Rolle bei der Feiergestaltung spielte, war im Hinblick auf die Massenwirkung das erfolgreichste Instrument der NS-Propaganda.[216]

Literatur

Quellen

- Alexander Boss: Feierbuch der deutschen Sippe. 1. Auflage. Widukind-Verlag, Berlin 1941.

- Wilhelm Beilstein: Lichtfeier, Sinn, Geschichte, Brauch und Feier der deutschen Weihnacht. 5. Auflage. Deutscher Volksverlag, München 1942, DNB 572212011.

- Karl-Heinz Bolay: Deutsche Weihnachten: Ein Wegweiser für Gemeinschaft und Familie. 1. Auflage. Widukind-Verlag, Berlin 1941.

- Hauptkulturamt der Reichspropagandaleitung der NSDAP: Vorweihnachten. Hrsg.: Thea Haupt. F. Eher Nachf., München 1942.

- Hauptkulturamt der Reichspropagandaleitung der NSDAP: Vorweihnachten. Hrsg.: Thea Haupt. F. Eher Nachf., München 1943.

- Hauptkulturamt der Reichspropagandaleitung der NSDAP: Deutsche Kriegsweihnacht. F. Eher Nachf., München 1941.

- Hauptkulturamt der Reichspropagandaleitung der NSDAP: Deutsche Kriegsweihnacht. F. Eher Nachf., München 1942.

- Hauptkulturamt der Reichspropagandaleitung der NSDAP: Deutsche Kriegsweihnacht. F. Eher Nachf., München 1943.

- Mathilde Ludendorff, Erich Ludendorff: Weihnachten im Lichte der Rasseerkenntnis. Ludendorffs Verlag, München 1936.

- Helmuth Miethke: Wintersonnenwende, Weihnachtsbaum und Weihnachtsmann. In: Treuhilde – Blätter für deutsche Mädel. Band 47, Nr. 5. Berlin, S. 66–68.

- Gerhard Müller: Weihnacht der Deutschen. Aus Geschichte und Brauchtum zur Weihnachtszeit. Greiser, Rastatt 1945.

- Hans Niggemann: Feste und Feiern deutscher Art: Weihnachten. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1934.

- Carl Schütte: Feste und Feiern deutscher Art: Weihnachten. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1934.

- Paul Zapp: Germanisch-deutsche Weihnacht: Vorschläge und Anregungen zur Julfestgestaltung. Gutbrod, Stuttgart 1934.

Darstellungen

- Judith Breuer, Rita Breuer: Von wegen Heilige Nacht – Das Weihnachtsfest in der Politischen Propaganda. 1. Auflage. Verlag an der Ruhr, Mülheim an der Ruhr 2000, ISBN 3-86072-572-6, S. 63–163.

- Nadja Cornelius: Genese und Wandel von Festbräuchen und Ritualen in Deutschland von 1933 bis 1945. In: Kölner ethnologische Beiträge. Band 8, 2003, ISSN 1611-4531.

- Richard Faber, Esther Gajek: Politische Weihnachten in Antike und Moderne – Zur ideologischen Durchdringung des Fest der Feste. Königshausen & Neumann, Würzburg 1997, ISBN 3-8260-1351-4.

- Michael Fischer: Vater steht im Feld und hält die Wacht: Die Schrift Deutsche Kriegsweihnacht als Mittel der Propaganda im Zweiten Weltkrieg. In: Michael Fischer (Hrsg.): Lied und populäre Kultur/Song and Popular Culture. Band 50/51, 2005, ISSN 1619-0548, S. 99–135.

- Doris Foitzik: Rote Sterne, Braune Runen – Politische Weihnachten zwischen 1870 und 1970 (= Intern. Hochschulschriften. Band 253). Waxmann, Münster 1997, ISBN 3-89325-566-4.

- Frauengruppe Faschismusforschung: Mutterkreuz und Arbeitsbuch: Zur Geschichte der Frauen in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. 2. Auflage. Fischer, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-596-23718-1.

- Birgit Jochens: Deutsche Weihnacht: Ein Familienalbum 1900–1945. 6. Auflage. Nicolai, Berlin 2011, ISBN 978-3-87584-603-4.

- Walther Hofer: Der Nationalsozialismus, Dokumente 1933–1945. 50. Auflage. Fischer Bücherei, Frankfurt am Main 2011, ISBN 978-3-596-26084-3.

- Kerstin Merkel, Constance Dittrich: Spiel mit dem Reich – Nationalsozialistische Ideologie in Spielzeug und Kinderbüchern. Harrassowitz, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-447-06303-6.

- Heinz Müller: Miniatur-Broschüren des Winterhilfswerkes WHW/KWHW u. a. 1937–1944. Hrsg.: Sammlerkreis Miniaturbuch e.V. Stuttgart 1997.

- Uwe Puschner, Clemens Vollnhals: Die völkisch religiöse Bewegung im Nationalsozialismus. Eine Beziehungs- und Konfliktgeschichte. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012, ISBN 978-3-525-36996-8.

- Michael Salewski, Guntram Schulze-Wegener: Kriegsjahr 1944: Im Großen und Kleinen. In: Historische Mitteilungen (Beiheft). Band 12. Stuttgart 1995, ISBN 978-3-515-06674-7.

- Rudolf Simek: Lexikon der germanischen Mythologie (= Kröners Taschenausgabe. Band 368). 3., völlig überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2006, ISBN 3-520-36803-X.

- Josef Thomik: Nationalsozialismus als Ersatzreligion – Die Zeitschriften „Weltliteratur“ und „Die Weltliteratur“ als Träger nationalsozialistischer Ideologie. Einhard, Aachen 2009, ISBN 978-3-936342-73-4.

- Klaus Vondung: Magie und Manipulation. Ideologischer Kult und politische Religion des Nationalsozialismus. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1971.

- Ingeborg Weber-Kellermann: Das Weihnachtsfest – eine Kultur- und Sozialgeschichte der Weihnachtszeit. C. J. Bucher, München / Luzern 1987, ISBN 3-7658-0273-5, S. 232.

- Knut Schäferdiek: Germanisierung des Christentums? In: Der Evangelische Erzieher. Band 48. Frankfurt am Main / Berlin / München 1996, S. 333–342.

- Dominik Schrage: „Singt alle mit uns gemeinsam in dieser Minute“ – Sound als Politik in der Weihnachtsringsendung 1942. In: Daniel Gethmann, Markus Stauff (Hrsg.): Politiken der Medien. sequenzia 11. Diaphanes, Zürich / Berlin 2005, ISBN 3-935300-55-7, S. 267–285 (lmz-bw.de [PDF; 166 kB; abgerufen am 5. Juni 2017]).

- Bernhard Welte: Ideologie und Religion. In: Franz Böckle, Franz-Xaver Kaufmann, Karl Rahner, Bernhard Welte in Verbindung mit Robert Scherer (Hrsg.): Christlicher Glauben in moderner Gesellschaft. Band 21. Herder, Freiburg / Basel / Wien 1980, S. 79–106.

Weblinks

- Michael Fischer: Hohe Nacht der klaren Sterne (2007). In: Populäre und traditionelle Lieder. Historisch-kritisches Liederlexikon

- Tondokument – Schlussteil der Weihnachtsringsendung 1942 (4:45 Minuten; MP3; 2,3 MB) auf Homepage des „Rundfunkmuseums der Stadt Fürth“

- Der sprechende Feldpostbrief. In: Deutsches Rundfunkarchiv. Dezember 2002, archiviert vom Original am 21. Juni 2006.

- Daniel Huber: Führers Weihnachten. 20 Minuten, 26. Januar 2010, archiviert vom Original am 16. Januar 2013 (Rezension der Ausstellung in Köln, mit mehreren Abbildungen).

- Weihnachten 1941 Hitler feiert im privaten Kreis (Filmaufnahme)

- Bericht der Deutschen Wochenschau 1942 Ein zusammenfassender Propagandabericht über Weihnachten 1942, hinterlegt mit den „neuen“ Weihnachtsliedern, wie „Hohe Nacht der klaren Sterne“

- Philipp T. Haase: Wie Karlsruhe die Volksweihnacht feierte“ – Nationalsozialistischer Weihnachtskult in Baden 1936. Kommission „Geschichte der Landesministerien in Baden und Württemberg in der Zeit des Nationalsozialismus“, Heidelberg, 21. Dezember 2015

- Sven Felix Kellerhoff: So feierte Adolf Hitler Weihnachten. In: Welt Online. 25. Dezember 2018.

- Stefanie Oswalt: Nazi-Propaganda Weihnachten unter dem Hakenkreuz, Beitrag vom 14. Dezember 2014 in der Sendung Religionen von Deutschlandfunk Kultur

Zitate und Anmerkungen

- Die Schaffung einer Ersatzreligion ist in der Forschungsliteratur umstritten. Siehe: „Hier ist sehr deutlich der Anspruch formuliert, nicht Ersatzreligion zu sein, sondern etwas, das die Religion als Stifterin von Lebenssinn ersetzt, ein Religionsersatz, der in der Praxis gleichwohl ohne kultische Überhöhung nicht auskam.“ S. 347. – Und: „Insbesondere im Kontext des Nationalsozialismus ist der Begriff der politischen Religion in den letzten Jahren wieder verstärkt diskutiert worden.“ (vor 2012) „Zum Wesen einer Religion gehört der Glaube an die Existenz einer übernatürlichen Macht, eine Jenseitsvorstellung, eine Heilslehre und anderes mehr, was wir im Nationalsozialismus nicht finden.“ In: Ernst Piper: Der Nationalsozialismus steht über allen Bekenntnissen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012, S. 344.

- „Viel problematischer und auf alle Fälle politischer ist dann das, was im Umfeld der Völkischen und damit auch der Nazis aufgekommen ist: daß die Christen, und die Christen sind dann nur ein Sonderfall von Juden, den Deutschen, den Germanen das Weihnachtsfest geraubt hätten. In seiner ursprünglichen Form habe es sich bei diesem um das ‚Julfest‘ gehandelt, jedenfalls um die Wintersonnenwende: das Fest, an dem Wotan mit den toten Kriegern in Form der ‚Wilden Jagd‘ durch die Lüfte zieht. Und dieses ursprüngliche Fest müsse restauriert, das enteignete, jüdisch-christlich gewordene Weihnachtsfest regermanisiert werden.“ In: Richard Faber im Gespräch mit Johannes Wendt: Politische Weihnacht in Antike und Moderne. In: Richard Faber, Brigitte Niestroj, Peter Pörtner (Hrsg.): Philosophie, Kunst und Wissenschaft. Denkschrift für Heinrich Kutzner. Königshausen & Neumann, Würzburg 2001, ISBN 3-8260-2036-7, S. 197.

- „Zu unserem Schaden verstand es eine fremde Weltanschauung sich gerade dieses innigsten deutschen Festes zu bemächtigen und ihm fremdes Gedanken- und Ideengut zu unterschieben, so dass wir heute in der klaren Erkenntnis einer deutschen Weltschau das Echte und Unechte scheiden und sichten müssen“. In: Karl-Heinz Bolay: Deutsche Weihnachten – Ein Wegweiser für Gemeinschaft und Familie. Widukind-Verlag, Berlin 1941, S. 6.

- Führerhauptquartier 14. Oktober 1941 zu Gast Reichsführer SS H. Himmler; Hitler äußert: „Man darf der Masse das eine nicht nehmen, solange sie das andere nicht schon besitzt. Das Bessere muß vielmehr bereits von ihr Besitz ergriffen haben, bevor – worauf es ankommt – das wenige Gute in ihrer Vorstellung verblaßt. Es ist ein Irrtum zu glauben, ein Neues brauchte, um ein Altes abzulösen, nur an das Alte herangerückt zu werden. Es erschien mir unsagbar töricht, einen Wotanskult wieder erstehen zu lassen. Unsere alte Götter-Mythologie war überholt, war nicht mehr lebensfähig, als das Christentum kam. Es verschwindet immer nur, was reif ist unterzugehen!“ In: Heinrich Heim, Werner Jochmann (Hrsg. und kommentiert): Adolf Hitler – Monologe im Führerhauptquartier 1941–1944. Sonderausgabe. Orbis Verlag, München, 2000 (Original erschienen bei Albrecht Knaus Verlag, Harburg 1980), S. 84.

- Der Glaube ist schwerer zu erschüttern als das Wissen […] Wer die breite Masse gewinnen will, muss den Schlüssel kennen, der das Tor zu ihrem Herzen öffnet. In: Adolf Hitler: Mein Kampf. München 1925, S. 227, zitiert in: Klaus Morgenroth (Hrsg.): Hermetik und Manipulation in Fachsprachen. G. Narr Verlag, Tübingen 2000, ISBN 3-8233-5360-8, S. 152.

- Anm. 17: Die von Hermann Rauschning, Gespräche mit Hitler, Zürich 1940, S. 51, wiedergegebenen Äußerungen über die Umbildung kirchlicher Bräuche und Feste in germanisch-nationalsozialistischem Gewand beziehen sich wiederum nur auf Organisations- und Regiefragen und deren massenpsychologische Wirksamkeit. Sie deuten allerdings bereits in die Richtung, die später vor allem von der Schutzstaffel der NSDAP eingeschlagen wurde mit Feiergestaltung und von Himmler für verdiente Gefolgsleute persönlich gestifteten „Jul-Leuchtern“. In: Friedrich Zipfel: Kirchenkampf in Deutschland 1933–1945. Walter de Gruyter, Berlin 1965, S. 8.

- Thüringen nahm eine Vorreiterrolle ein S. 1; In der politisch und wirtschaftlich angespannten Phase (der 30er Jahre) kam es am 8. Dezember 1929 zu Landtagswahlen. Die NSDAP erhielt 11,3 Prozent der Stimmen, nicht zuletzt wegen Ablehnung des Young-Plans, der Sympathien einbrachte S. 28; Am 23. Januar 1930 erste Regierungsbeteiligung der NSDAP S. 30 In: Nico Ocken: Hitlers „Braune Hochburg“ – Der Aufstieg der NSDAP im Land Thüringen (1920–1930). Diplomica, Hamburg 2013.

- „Schulgebete beinhalteten Redewendungen wie ‚Deutschland erwache‘, ‚schenk uns des Heilands heldischen Mut‘ oder ‚Mach uns frei von Betrug und Verrat.‘“ In: Nico Ocken: Hitlers „Braune Hochburg“ – Der Aufstieg der NSDAP im Land Thüringen (1920–1930). Diplomica, Hamburg 2013, S. 32.

- „Führer, mein Führer, von Gott mir gegeben /Beschütz und erhalte noch lange mein Leben!/Hast Deutschland gerettet aus tiefster Not,/Dir danke ich heute mein täglich Brot./Bleib lang noch bei mir, verlaß mich nicht,/Führer, mein Führer, mein Glaube, mein Licht.“ In: Amrei Arntz: Advent und Weihnachten im Nationalsozialismus – 2. Teil: Nationalsozialistische Weihnachten – Fest- und Feiergestaltung der „Deutschen Weihnacht“. In: hans-dieter-arntz.de. 29. Dezember 2009, abgerufen am 30. März 2012.

- Briefmarken mit dem Motiven des Winterhilfswerks