Nikolaus von Myra

Nikolaus von Myra (altgriechisch Νικόλαος Μυριώτης Nikólaos Myriṓtēs; * zwischen 270 und 286 in Patara; † 6. Dezember 326, 345, 351 oder 365[1]) ist einer der bekanntesten Heiligen der Ostkirchen und der lateinischen Kirche. Sein Gedenktag, der 6. Dezember, wird im gesamten Christentum begangen und ist mit zahlreichen Bräuchen verbunden.

Nikolaus wirkte in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als Bischof von Myra in der kleinasiatischen Region Lykien, damals Teil des römischen, später des byzantinischen Reichs, heute der Türkei. Sein griechischer Name Nikólaos (aus νίκη und λαός) bedeutet „Sieg des Volkes“ und war bereits in vorchristlicher Zeit gebräuchlich.

Historische Person

Über das Leben des historischen Nikolaus gibt es nur wenige belegte Tatsachen. Myra in Lykien, mittlerweile Demre, ist ein kleiner Ort etwa 100 km südwestlich von Antalya in der heutigen Türkei. Im 4. Jahrhundert war der Ort Bischofssitz, die Einwohner sprachen Griechisch. Berichte über Nikolaus’ Leben stammen z. B. von Andreas von Kreta (um 700) und von einem Mönch Johannes aus dem Studitenkloster in Konstantinopel, das im 5. Jahrhundert gegründet wurde. Nach übereinstimmenden Überlieferungen wurde Nikolaus zwischen 270 und 286 in Patara geboren, einer Stadt in Lykien. Der Überlieferung zufolge wurde er mit 19 Jahren von seinem Onkel Nikolaus, dem Bischof von Myra, zum Priester geweiht und dann Abt des Klosters Sion in der Nähe von Myra. Während der Christenverfolgung 310 wurde er gefangen genommen und gefoltert. Sein ererbtes Vermögen verteilte er unter den Notleidenden. Dies wird auch von den besser bezeugten Bischöfen des 4. Jahrhunderts Ambrosius von Mailand und Basilius von Caesarea berichtet und gilt dort als historische Tatsache. Um Nikolaus ranken sich dazu verschiedene Legenden.

Der heilige Andreas von Kreta und Johannes vom Studitenkloster berichteten, Nikolaus habe am Konzil von Nicäa teilgenommen und dort seinen Widersacher Arius geohrfeigt. Deshalb sei er zuerst verhaftet, gegen Ende des Konzils aber rehabilitiert worden. Nikolaus ist nicht in der Unterzeichner-Liste von Nicäa enthalten, die allerdings unvollständig überliefert ist. Andererseits gehört Bischof Theognis von Nicäa, den Nikolaus laut Andreas beim Konzil von der katholischen Sichtweise überzeugt haben soll, zu den historisch belegten Unterzeichnern. Von den insgesamt bekannten 16 Teilnehmerlisten des Konzils ist Nikolaus von Myra sechsmal als Teilnehmer des Konzils von Nizäa vermerkt.[2]

Reliquien

Nach der Evakuierung der Stadt Myra und vor ihrer Eroberung durch seldschukische Truppen 1087 raubten süditalienische Kaufleute die Reliquien aus der Grabstätte des Heiligen in der St.-Nikolaus-Kirche in Demre und überführten sie ins heimatliche Bari. Die Reliquien befinden sich in der eigens errichteten Basilika San Nicola. Die Stadt feiert jedes Jahr zu Ehren des Heiligen vom 7. bis 9. Mai, dem vermutlichen Tag der Ankunft der Reliquien in Bari, ein Fest. Die Statue des heiligen Nikolaus wird in einer Prozession von der Basilika bis zum Hafen, begleitet von über 400 Personen in historischen Kostümen, getragen. Auf einem Boot umrundet man dann damit die Bucht. Die türkische Nikolaus-Stiftung fordert allerdings die Reliquien des Heiligen zurück.

In Deutschland gibt es Reliquien des Heiligen Nikolaus von Myra in Worms und in Assmannshausen (einem Stadtteil von Rüdesheim am Rhein). Im Wormser Dom gibt es eine im Jahre 1058 geweihte Nikolauskapelle mit einer Nikolaus-Reliquie und in Assmannshausen befindet sich in der Pfarrkirche Heilig Kreuz eine Nikolaus-Reliquie. Dort startet alljährlich seit über siebzig Jahren eine Schiffsprozession zu Ehren des Schutzpatrons der Fahrensleute auf dem Rhein zum Nikolauskapellchen, welches gegenüber dem Binger Mäuseturm liegt.[3] Das Nikolauskapellchen stammt aus dem Jahre 1903.[4]

In der Schweiz befindet sich eine Nikolaus-Reliquie in Freiburg im Üechtland in der Bistums-Kathedrale St. Nikolaus. In der Heiliggrabkapelle wird eine Handreliquie des heiligen Nikolaus gezeigt mit dem Hinweis: 'la main qui bénit' - die segnende Hand, daneben Reliquien des heiligen Petrus Canisius ('la main qiu écrit' - die schreibende Hand) und des heiligen Nikolaus von der Flüe ('la main qui prie' - die betende Hand).[5]

Als Zeichen kirchlicher Gemeinschaft und Freundschaft wurde im Februar 2006 ein Teil der Freiburger Nikolaus-Reliquien dem orthodoxen Metropolit Filaret von Minsk und Sluzk zur Verehrung in der Heilig-Geist-Kathedrale von Minsk, Belarus übergeben.[6]

Rankensarkophag in Myra mit aufgebrochener Seitenwand

Rankensarkophag in Myra mit aufgebrochener Seitenwand Wallfahrtskirche San Nicola in Bari, Italien

Wallfahrtskirche San Nicola in Bari, Italien Grabstätte in der Krypta der Basilika San Nicola

Grabstätte in der Krypta der Basilika San Nicola

Anatomische Untersuchungen

Im Zuge der Renovierungsarbeiten an der Basilika San Nicola in den 1950er Jahren wurde am 5. Mai 1953 das Grabmal des Nikolaus', das seit der Reliquientranslation 1087 als ungeöffnet galt, geöffnet und eine erste Bestandsaufnahme der Gebeine gemacht. Vorgefunden wurde ein am Grabende ausgerichteter Schädel und verstreut liegende Knochen im teilweise zersplitterten und kleinfragmentierten Zustand, was mit der hastigen Ausräumung des alten Grabes in Myra und der Überführung durch darin unerfahrene Seeleute erklärt wird (siehe auch Abschnitt Reliquien): Zum Zeitpunkt der Grabniederlegung im 11. Jahrhundert müssten die Knochen bereits über 700 Jahre alt gewesen sein. Am 7. Mai 1957 fand dann eine ausführlichere forensische Untersuchung durch Luigi Martino unter Aufsicht einer päpstlichen Sonderkommission statt. Es wurde festgestellt, dass es sich um die Überreste eines 72 bis 80 Jahre alten Mannes handelt, der 167 cm groß war. Die Untersuchung des Skeletts ergab verschiedene Befunde. Der Verstorbene litt unter schwerer chronischer Arthritis an der Wirbelsäule und am Becken. Zudem zeigte sich am Schädelknochen eine Verdickung, die möglicherweise chronische Kopfschmerzen verursachte.[7] Jahre später erhielt der Pathologe Franco Introna Fotos und Skizzen dieser Untersuchung und wertete sie mit modernen wissenschaftlichen Methoden aus. Dabei konnte er erkennen, dass das Skelett nicht vollständig ist, der Schädel aber weitestgehend intakt geblieben ist und sich nur am linken Unterkiefer eine Lücke befindet.[8] Diese Ergebnisse verwendete die Anthropologin Caroline Wilkinson, um das Gesicht des historischen Nikolaus zu rekonstruieren. Sie erkannte bei den Modellierungsarbeiten eine Asymmetrie der Nase, was möglicherweise auf einen Nasenbeinbruch zurückzuführen ist.[9] Der Discovery Channel stellte in der Dokumentation Das wahre Gesicht des Heiligen Nikolaus die Forschungsergebnisse vor.[10] Im Jahr 2014 aktualisierte Caroline Wilkinson ihre Arbeit mithilfe eines technisch verbesserten Gesichtsrekonstruktionverfahrens an der School of Art and Design der Liverpool John Moores University.[11][12]

Legenden

Nikolaus’ Wirken hat zu vielfältigen Legendenbildungen beigetragen, die im Laufe der Jahrhunderte dazu führten, dass er als einer der wichtigsten Heiligen angesehen wurde. Die Legenden basieren allerdings nicht nur auf dem Leben des Bischofs von Myra, sondern auch auf denen eines gleichnamigen Abtes des Klosters Sion bei Myra, der später Bischof in Pinara war und 564 starb.[13]

Mitgiftspende

Ein verarmter Mann beabsichtigte, seine drei Töchter zu Prostituierten zu machen, weil er sie mangels Mitgift nicht standesgemäß verheiraten konnte. Nikolaus, noch nicht Bischof und Erbe eines größeren Vermögens, erfuhr von der Notlage und warf in drei aufeinander folgenden Nächten je einen großen Goldklumpen durch das Fenster des Zimmers der drei Jungfrauen. In der dritten Nacht gelang es dem Vater, Nikolaus zu entdecken, ihn nach seinem Namen zu fragen und ihm dafür zu danken. Aufgrund dieser Legende wird der Heilige oft mit drei goldenen Kugeln oder Äpfeln als ikonografischem Heiligenattribut dargestellt.[14]

Stillung des Seesturms

In Seenot geratene Schiffsleute riefen in ihrer gefährlichen Lage den heiligen Nikolaus an. Ihnen erschien ein mit Wunderkräften ausgestatteter Mann und übernahm die Navigation, setzte die Segel richtig und brachte sogar den Sturm zum Abflauen. Daraufhin verschwand der Mann wieder. Als die Seeleute in der Kirche von Myra zum Dank für ihre Rettung beteten, erkannten sie den Heiligen und dankten ihm. Wegen dieser und ähnlicher Erzählungen wurde Nikolaus zum Patron der Seefahrer.[15]

Kornwunder

Während einer großen Hungersnot erfuhr der Bischof von Myra, dass ein Schiff im Hafen vor Anker lag, das Getreide für den Kaiser in Byzanz geladen hatte. Er bat die Seeleute, einen Teil des Kornes auszuladen, um in der Not zu helfen. Sie wiesen zuerst die Bitte zurück, da das Korn genau abgewogen beim Kaiser abgeliefert werden müsse. Erst als Nikolaus ihnen versprach, dass sie für ihr Entgegenkommen keinen Schaden nehmen würden, stimmten sie zu. Als sie in der Hauptstadt ankamen, stellten sie verwundert fest, dass sich das Gewicht der Ladung trotz der entnommenen Menge nicht verändert hatte. Das in Myra entnommene Korn aber reichte volle zwei Jahre und darüber hinaus noch für die Aussaat.[15]

Stratelatenwunder

Nikolaus lernte drei oströmische Feldherren (griech. στρατηλάτης, stratelates, Feldherr) kennen, die er zu sich nach Myra einlud. Sie wurden Zeugen, wie der Bischof drei unschuldig zum Tod Verurteilte vor der Hinrichtung bewahrte, indem er dem Scharfrichter das Schwert aus der Hand riss. Zurück in Byzanz wurden die drei Feldherren Opfer einer Intrige und selbst zum Tod verurteilt. Im Kerker erbaten sie die Hilfe des heiligen Nikolaus, der daraufhin dem Kaiser und dem Intriganten im Traum erschien. Zutiefst erschrocken veranlasste der Kaiser die unverzügliche Freilassung der Feldherren.[16]

Heimführung eines verschleppten Kindes

Ein Mann, der den heiligen Nikolaus um Hilfe bitten wollte, dass ihm endlich ein Kind geboren werde, traf den Bischof nicht mehr lebend an, sondern kam gerade noch zur Bestattung. Er nahm ein Stück des Leinens, auf dem der Heilige lag, als Reliquie mit. Am 6. Dezember des folgenden Jahres bekam das Ehepaar tatsächlich einen Sohn. Das Kind wurde jedoch an seinem siebten Geburtstag von Arabern nach Babylonien entführt. Wiederum genau ein Jahr später wurde das Kind, das seither als Sklave arbeiten musste, von einem Wirbelwind erfasst und genau vor der Nikolauskirche abgesetzt, in der die Eltern für die Rückkehr des Jungen beteten.[17]

Wannen- und Säuglingswunder

Nikolaus soll bereits als Säugling so fromm gewesen sein, dass er an den Fastentagen der Woche, mittwochs und freitags, die Brust der Mutter nur einmal nahm. Als er das erste Mal gebadet werden sollte, stand er angeblich bereits aufrecht ohne fremde Hilfe in der Wanne.[18]

Bekehrung eines Juden durch das Nikolausbild

Ein sehr reicher Jude, der von den Wundertaten des Heiligen gehört hatte, ließ sich ein Heiligenbild anfertigen und befahl diesem, während seiner Abwesenheit über seine Schätze zu wachen. Trotzdem wurde seine Habe von Dieben gestohlen. Der Jude, verbittert über den Raub, machte dem Bildnis schwere Vorwürfe und strafte es mit Stock- und Peitschenhieben. Der heilige Nikolaus erschien daraufhin den Dieben und kündigte ihnen den Tod am Galgen an, wenn sie die Habe nicht zurückbrächten. Erschrocken gaben die Diebe das gestohlene Gut zurück und berichteten dem Juden von ihrer Erscheinung. Tief beeindruckt ließ sich der Jude taufen.[19]

Bekämpfung der Diana

Da in der Umgebung von Myra viele noch immer an die alten römischen Götter glaubten, ließ Nikolaus einen der Diana geweihten Baum umschlagen. Erbost über die Zerstörung ihres Heiligtums stellte die Göttin griechisches Feuer her, das sie in Gestalt einer frommen Frau Seeleuten übergab, die zu Schiff nach Myra pilgerten. Sie sollten bei ihrer Ankunft die Wände der Kirche mit dem Öl bestreichen. Nicht wissend, dass griechisches Feuer auf Wasser und Steinen brennt, nahmen die Pilger das Öl mit. Unterwegs kreuzte ein kleines Boot mit Nikolaus an Bord ihren Kurs. Der Heilige warnte die Pilger und forderte sie auf, das Öl ins Meer zu gießen. Sie gehorchten, und plötzlich stand die gesamte Wasseroberfläche in Flammen. Als die Pilger in Myra ankamen, erkannten sie den Mann in dem Boot wieder und dankten ihm für die Errettung.[20]

Rettung des ertrunkenen Sohnes

Ein Vater pilgerte mit seinem Sohn nach Myra, um der Kirche einen wertvollen Kelch zu stiften. Bei genauer Überlegung erschien ihm der Kelch zu wertvoll, und er ließ einen billigeren anfertigen. Während der Überfahrt nach Myra bat der Vater den Sohn, mit dem ersten Kelch etwas Wasser aus dem Meer zu schöpfen. Bei diesem Versuch fiel der Sohn über Bord und verschwand in den Wellen. Als der Vater schließlich, in Myra angekommen, den zweiten Kelch auf den Altar der Nikolauskirche stellen wollte, fiel die Gabe immer wieder herunter. Plötzlich stand der verschollene Sohn mit dem ersten Kelch in der Kirche und berichtete, dass der heilige Nikolaus ihn gerettet habe. Daraufhin stiftete der Vater beide Kelche.[21]

Bestrafung und Begnadigung eines Betrügers

Ein Christ lieh von einem Juden Geld und versprach, es rechtzeitig zurückzuzahlen. Dieser Verpflichtung kam er allerdings nicht nach und die beiden gingen vor Gericht. Um einen Meineid zu umgehen, ließ sich der Christ einen Trick einfallen: Er füllte das geliehene Geld in einen hohlen Stock. Während des Schwurs bat er den Juden, den Stock so lange zu halten. Er schwor daraufhin, dass er das Geld bereits zurückgegeben habe. Der Jude gab den Stab zurück und blieb geprellt. Als die beiden nach Hause gingen, wurde der Christ von einem vorbeifahrenden Wagen überfahren und starb. Bei dem Unfall zerbrach der Stock, und der Jude erkannte die Arglist. Die umstehenden Leute forderten den Juden auf, sich nun das Geld zu nehmen, da der Christ seine gerechte Strafe erhalten habe. Voll Mitleid entgegnete der Jude, dass er das Geld nur nehmen werde, wenn der heilige Nikolaus den Christen wieder zum Leben erwecke. Tatsächlich erhob sich darauf der meineidige Christ wieder, und der Jude ließ sich taufen.[22]

Auferweckung der getöteten Scholaren

Drei Scholaren wurden in Myra von einem Gastwirt, bei dem sie auf dem Weg zu ihrem Studienort Athen logierten, aus Habgier getötet. Der Mörder zerstückelte die Leichen und pökelte die Teile in einem Salzfass ein. Durch einen Engel erfuhr der heilige Nikolaus von der Untat, ging zu dem Gastwirt und sagte ihm die Tat auf den Kopf zu. Anschließend erweckte der Heilige durch seine Fürbitte bei Gott die Scholaren wieder zum Leben.[23]

Erweckung eines Jungen

Ein Mann feierte jedes Jahr dem heiligen Nikolaus zu Ehren ein Fest. An einem Abend bat der Teufel, verkleidet als Pilger, an der Tür um ein Almosen. Als der Sohn das Almosen geben wollte, stand der Pilger nicht mehr an der Tür. Der Sohn eilte ihm bis zu einem Kreuzweg nach. Daraufhin zeigte der Pilger sein wahres Gesicht und erwürgte den Jungen. Als der Vater von der Tat erfuhr, beklagte er sich bei dem Heiligen und fragte, ob das der Lohn für seine Verehrung sei. Da kehrte der Sohn wieder ins Leben zurück.[24]

Quellenwunder am Grab

Bei der Grablegung des heiligen Nikolaus entsprang am Kopfende des Sarkophags eine Quelle mit Salböl und am Fußende eine mit Wasser.[25]

Heutzutage ist der Ritus der Erhebung der Santa manna Teil der alljährlichen Feiern in Bari zum Gedenken an die Reliquientranslation.[26] Denn die Manna, jene Flüssigkeit, die sich im ursprünglichen Grab des Heiligen in Myra bildete, entsteht auch im Reliquiengrab in der Krypta der Basilika in Bari. Es gibt dafür verschiedene Bezeichnungen: italienisch manna, lateinisch oleum (Öl) oder unguentum (Salböl), griechisch myron (Duftsalböl), russisch miron (Salböl). Im Jahr 1925 wurde die Flüssigkeit von der Universität in Bari chemisch analysiert und stellte sich als ziemlich reines Wasser heraus. Es werden im Wesentlichen zwei Erklärungen vertreten: Während die einen von einem echten Wunder sprechen, weil die Reliquien das Jahr über verschlossen liegen und nur am 9. Mai mit der Atmosphäre in Kontakt kommen, vertreten andere die Meinung, es handle sich um eine natürliche Kondensation. Zwar bestätigen Gläubige, sie hätten durch die Manna Trost und Hilfe erfahren; dennoch wird dieser Kult nicht propagiert oder gefördert, damit der Unterschied zwischen Erlebnissen privaten Glaubens und allgemeingültigen verpflichtenden Lehren erhalten bleibt.

Gewonnen wird die Manna am Jahrestag der Translatio, am Abend des 9. Mai. In einer feierlichen Messe des Erzbischofs der Diözese Bari-Bitonto wird der Heilige Geist angerufen, damit das Mannawunder sich ereigne. Der Rektor der Kirche entnimmt dem Reliquiengrab die Flüssigkeit, hebt dann die Ampulle empor und bietet sie der Verehrung durch die Gläubigen dar. Die Manna gilt als Unterpfand des Schutzes für die Stadt und die Pilger durch den Heiligen.

Etwa ein halber Liter oder wenig mehr wird dabei dem Grab entnommen. Später wird die Manna in große Behälter mit Weihwasser gegossen und daraus füllt man die kleinen Behältnisse, die im Devotionalienladen der Basilika angeboten werden. Trotz dieser Verwässerung der Manna gilt die Flüssigkeit als eine Art Reliquie, weil sie mit den Gebeinen des Heiligen in Kontakt gekommen ist.

Gläserne Fläschchen mit entsprechender Bemalung und Beschriftung sind in der Volkskunst Süditaliens verbreitet.

Namensvarianten

Der heilige Nikolaus ist unter anderem auch mit folgenden Namen bekannt: Nikolo und Nikló (Altbayern, Österreich), St. Niklas (Österreich, Südtirol), Samichlaus, Santichlaus oder Santiglaus (Schweiz), Zinniklos, Kleeschen (Luxemburg), Sunner Klaas oder Sunner Klaus (Norddeutschland), Tsenter Kloas (Niederrhein), Sint Nicolaas oder Sinterklaas (Niederlande und Flandern), Sint Niklaas (Belgien), Saint Nicholas (England und Irland), Niilo (Finnland, Schweden), Santa Claus (Nordamerika), San Nicola (Italien), Saint Nicolas (Frankreich), San Nicolás (Spanien), São Nicolau (Portugal und Brasilien), Sveti Nikolaj (Slowenien), Sveti Nikola (Kroatien), Święty Mikołaj (Polen), Святой Николай/Swjatoi Nikolai (Russland), Άγιος Νικόλαος/Ágios Nikólaos (Griechenland), Szent Miklós (Ungarn), Свети Николай/Sweti Nikolaj (Bulgarien), Свети Никола/Sveti Nikola (Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Mazedonien), Святий Миколай/Swiatyj Mykolaj (Ukraine), Sfantul Nicolae (Rumänien)

Auf die slawischen Varianten von Nikolaus gehen auch die Familiennamen Nikolai, Nikolić und Nikolaj zurück.

Verehrung

In einigen orthodoxen Landeskirchen wird der 6. Dezember nach dem julianischen Kalender gefeiert, dies entspricht dem 19. Dezember des gregorianischen Kalenders.

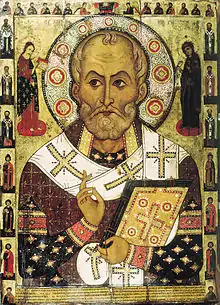

In der orthodoxen Kirche ist die Verehrung seit dem 6. Jahrhundert belegt, als Kaiser Justinian um 550 in Konstantinopel eine dem Nikolaus geweihte Kirche errichtete. In der Russisch-Orthodoxen Kirche ist Nikolaus neben Christus und Maria mit Kind die dritte große Ikone auf der Ikonostase der Gotteshäuser gewidmet. Andere orthodoxe Kirchen zeigen dort meist Johannes den Täufer. Auch bei den Serben wird der Nikoljdan am 19. Dezember gefeiert.

Die Russisch-Orthodoxe Kirche feiert neben dem Hauptfest am 6. Dezember am 9. Mai auch die Reliquientranslation nach Bari und gedenkt am 29. Juli in der Liturgie der Geburt des Heiligen.

Im frühen 8. Jahrhundert erreichte der Kult Italien, das damals noch enge Beziehungen zum oströmisch-byzantinischen Reich unterhielt, und erlangte bald große Popularität. In den deutschsprachigen Raum kam der Nikolauskult im 10. Jahrhundert, vermutlich durch Theophanu, die byzantinische Frau Ottos II., vielleicht aber auch im Zusammenhang mit den Italienzügen der damaligen ostfränkisch-deutschen Herrscher. Besonders die Adelsfamilie der Ezzonen (Ezzo hatte Theophanus Tochter Mathilde geheiratet) stiftete zahlreiche Nikolauskirchen, etwa in Brauweiler oder Klotten, und förderte so die Ausbreitung des Nikolauskultes im Rheinland. Durch die Entführung der vermutlichen Gebeine des Heiligen von Myra nach Bari im 11. Jahrhundert, die europaweit wahrgenommen wurde, und mit der Welle der Stadtgründungen durch Kaufleute im 12. und 13. Jahrhundert, die oft um eine genossenschaftliche Nikolaikirche entstanden, erfolgte eine weitere Verbreitung.

Fest

Das Fest des heiligen Nikolaus ist in den meisten Ländern kein gesetzlicher Feiertag. In Luxemburg haben die Kinder der Vor- und der Grundschule (bis zum zwölften Lebensjahr) schulfrei.

Aus anderen Gründen arbeitsfrei ist der 6. Dezember in Finnland, das sich am 6. Dezember 1917 für unabhängig erklärt hat und diesen Tag als Nationalfeiertag begeht, und in Spanien, wo die Verfassung am 6. Dezember 1978 ratifiziert wurde (Día de la Constitución).

Schutzpatronate

Nikolaus ist unter anderem der Schutzpatron von Völkern wie Russen, Kroaten und Serben sowie von Regionen wie Lothringen und Süditalien. So gibt es in Bari eine dem Heiligen geweihte Basilika und er ist hier Stadtpatron. Die zahlreichen Legenden führten dazu, dass er von vielen weiteren Gruppen als Schutzheiliger auserwählt wurde,[27] von Berufen wie Seefahrer, Binnenschiffer, Kaufmann, Rechtsanwalt, Apotheker, Metzger und Bäcker, von Getreidehändlern, Dreschern, Pfandleihern, Juristen, Schneidern, Küfern, Fuhrleuten und Salzsiedern. Nikolaus ist Patron der Schüler und Studenten, Pilger und Reisenden, Liebenden und Gebärenden, der Alten, Ministranten und Kinder und auch von Dieben, Gefängniswärtern, Prostituierten und Gefangenen. Aus dem Schutzpatronat für die Kinder leitet sich das heutige Brauchtum ab.

Wegen des Patronats bei Seefahrern, Binnenschiffern und Händlern ist der heilige Nikolaus von der Deutschen Hanse und vielen darin organisierten Städten zum Schutzheiligen bestimmt worden. Der soziale Status und politische Rang der handelnden Berufsgruppen und ihre vorreformatorischen Stiftungen in die Nikolaikirchen sowie die Angliederung ihrer Bruderschaften und karitativen Hospitäler an diese haben dazu geführt, dass sie oft zu bürgerlichen Hauptkirchen der Städte wurden und auch unabhängig von der Reformation das Patrozinium behielten.

Patrozinien

Die erste dem heiligen Nikolaus geweihte Kirche in Norddeutschland war eine Nikolaikirche in Billerbeck (vor 800). Das Nikolaus-Patrozinium gibt es bei vielen ursprünglich von Seefahrern gebauten Kirchen in fast allen deutschen, baltischen und russischen Küsten- und Hansestädten, aber auch im Binnenland bei Gotteshäusern, die an Flüssen oder in ehemaligen Kaufmannsvierteln stehen, z. B. in Leipzig (Nikolaikirche, St. Nikolai oder St. Nicolai oder auch St. Nikolaus in Wipperfürth). Auch die Kreuzkirche in Dresden war ursprünglich eine Nikolaikirche. Im Jahr 973 wurde in Süddeutschland die erste Kirche dem heiligen Nikolaus geweiht, die Nikolauskapelle in Kempten.

Brauchtum

Nikolaus als Geschenkebringer

Der Gedenktag des Heiligen ist mit vielen Bräuchen verbunden. Einige hingen ursprünglich mit der Perikopenordnung der Kirche zusammen. Am 6. Dezember war verbindlich die Perikope vom Gleichnis von den anvertrauten Talenten Mt 25,14–30 vorgesehen. Der bekannte Brauch der Befragung der Kinder durch den Nikolaus, ob sie denn auch brav und fromm gewesen seien, geht auf dieses Gleichnis zurück.

Der Einlegebrauch, das Füllen der Schuhe in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember oder Ähnliches, basiert auf der Legende von den drei Jungfrauen, die nachts vom heiligen Nikolaus beschenkt wurden. Ursprünglich war der Nikolaustag auch der Tag der Weihnachtsbescherung. In einigen Ländern ist er dies auch heute noch. Erst infolge der Ablehnung der Heiligenverehrung durch die Reformation wurde die Bescherung in vielen Ländern auf Weihnachten verlegt, und infolgedessen wurde Nikolaus als Gabenbringer mancherorts vom Christkind abgelöst. Durch dieses wechselseitige Verhältnis hat sich im 19. Jahrhundert das US-amerikanische Brauchtum um den Weihnachtsmann Santa Claus entwickelt, die heute weltweit dominierende, merkantil bestimmte Rezeption des heiligen Nikolaus.

In mittelalterlichen Klosterschulen gab es den Brauch, dass die Kinder sich am Nikolaustag einen „Kinderbischof“ aus ihren Reihen wählen durften. Nach dem Prinzip der „verkehrten Welt“ predigte er den Erwachsenen und durfte ihr Verhalten tadeln. An einigen Orten blieb er bis zum 28. Dezember, dem Tag der unschuldigen Kinder, im „Amt“.

„Schiffchensetzen“ nennt man den seit dem 15. Jahrhundert bekannten Brauch, aus Papier oder anderem Material Nikolausschiffe zu basteln, in die der Heilige seine Gaben legen soll. Hintergrund für diesen Brauch dürfte das Schifferpatronat sein. Auch heute noch befindet sich auf vielen Handelsschiffen ein Bildnis des heiligen Nikolaus. Das Nikolausschiffchen wurde später durch Stiefel, Schuh oder Strumpf abgelöst, zu denen später noch der Gabenteller kam. Im Salzburger Land gab es dafür den Nikolausgarten. Kinder stellen am Vorabend des Nikolaustages Schuhe, Stiefel oder Teller vor die Tür oder hängen Strümpfe vor den Kamin, damit der Heilige sie auf seinem Weg durch die Nacht mit Nüssen, Mandarinen, Schokolade, Lebkuchen usw. füllen kann. Außerdem gibt es morgens oft ein aus Hefeteig gebackenes Gebildbrot.

In vielen Erzählvarianten beschenkt und lobt der heilige Nikolaus die guten Kinder, während er die bösen tadelt und durch Schläge mit einer Birkenrute bestraft. Welche Kinder im letzten Jahr gut und welche böse waren, liest er in seinem „goldenen Buch“. Viele Eltern laden einen ehrenamtlichen oder bezahlten Nikolaus ein, den Kindern zu Hause eine derartige „Predigt“ zu halten, die jedoch stets mit einer Bescherung endet.

In Luxemburg gibt es bis heute üblicherweise Geschenke zum 6. Dezember und weniger zu Weihnachten.

Nikolaus und seine Begleitung

Als furchteinflößende Gehilfen bekam der heilige Nikolaus in verschiedenen Ländern Begleiter zur Seite gestellt. Diese gehen vermutlich auf den Satansmythos, vorchristliche römische Saturnalien und Panverehrung, germanisches oder vielleicht im Alpenraum auch vorbairisches Brauchtum zurück und stellen „das gezähmte“ und auch „das projizierte Böse schlechthin“ dar.[28] Teilweise fand auch eine Aufgabenübertragung statt, so ist in dem Gedicht von Theodor Storm der Begleiter der Gabenbringer.[29]

In ganz Österreich, Altbayern und Südtirol, Ungarn, Tschechien, Teilen Norditaliens und Kroatiens sowie im rumänischen und serbischen Banat kommt der Nikolaus (Nikolo) am Abend vor dem Nikolaustag mit dem Krampus oder regional auch mehreren Krampussen (Kramperln). Während der Nikolaus die Kinder, die das Jahr über brav waren, mit Geschenken belohnt, rasselt der Krampus mit Ketten und erschreckt die Kinder, die böse waren. Der Krampus ist eine eigenständige Figur des Brauchtums, die entfernt mit den Perchten verwandt ist, aber nur als Gefolge des Nikolaus vorkommt. Die Krampusse selbst jagen schon am Vorabend, dem 5. Dezember (Krampustag), wie eine Wilde Jagd durch die Dörfer (Krampuslauf), noch ungezähmt vom Nikolaus vor dessen Erscheinen.

Im südlichen Allgäu findet an den Abenden vor dem Nikolaustag (genauer: 4. bis 6. Dezember) ein ähnliches Brauchtum statt, das Klausentreiben. Beim Schweizer Klausjagen (Chlausjagen) am 5. Dezember, wird umgekehrt, besonders farbenprächtig im schwyzerischen Küssnacht, der „Samichlaus“ durchs Dorf getrieben.

In den Gemeinden des Berchtesgadener Landes sind ähnlich derbe und wilde Erscheinungsformen als Einkehrbrauch in der Adventszeit, insbesondere am 5. und 6. Dezember geläufig. Hier bilden sich in der Regel um den Nikolaus Kramperl- oder in Stroh gekleidete Buttnmandl-Gruppen (=Bassen) samt ihren sie schützenden, wendigeren Gankerln. Ihnen allen sind um die Hüfte Kuhglocken umgehängt – den Buttnmandln besonders große und den Gankerln die kleinsten –, sodass sie beim Laufen für ein anhaltend durchdringendes Geläut sorgen. In den Teilen des Landkreises Berchtesgadener Land nördlich davon wie in Bad Reichenhall und dem Rupertiwinkel treiben Perchten nicht nur um die Nikolauszeit, sondern wie im benachbarten österreichischen Alpenraum über mehrere Wochen in den Rauhnächten ihr Unwesen.

Die Gruppe aus Nikolaus und Begleitern (Krampus, Engel, Körbelträger usw.) wird im oberdeutschen Brauchtum als Pass oder Bass bezeichnet. Andere Gestalten sind der Bartl und der Klaubauf, als weibliche Figuren in Bayern die Butzenbercht und das hessische Fraache (Frauchen, kleine Frau). Im Berchtesgadener Land gibt es auch das Nikoloweibl, während im Krampusgebiet ein Engel den weiblichen Gegenpart spielt.

Im nördlichen und mittleren deutschen Sprachraum, allgemein auch im protestantischen Einflussgebiet, wird der Nikolaus nicht von Krampussen, sondern vom Knecht Ruprecht begleitet, der ursprünglich wohl ebenfalls eine Perchtenfigur war; regional kommt Knecht Ruprecht auch anstatt des Nikolaus.

In den Niederlanden ist der Zwarte Piet (Schwarze Peter) der Helfer von Sinterklaas. Andere Figuren sind Schimmelreiter im früheren Ostpreußen, Bullerklas im Norddeutschen, Beelzebub, Pelzebock oder Hans Muff im Rheinland, Hans Trapp im Elsass, Housecker im Luxemburgischen, Père Fouettard in Frankreich, Rupelz (Rüpelz) in Deutschlothringen, Pelznickel am Mittelrhein, Klaus im Allgäu und Schmutzli in der Deutschschweiz. Manche ähneln teilweise der Ruprechtsgestalt, andere bilden den Übergang zum Krampusbrauch. Im südlichen Raum gesellen sich mit dem alemannischen Kinderfresser (Chindlifrässer) und der bayerischen Butzenbercht auch Schiachperchtenfiguren zu Nikolaus und Ruprecht und bilden passenartige Gruppen.

Eine Ausnahme stellt der Pelzmärtel in Franken dar, der, in ähnlicher Erscheinung, dem heiligen Martin gleichgesetzt wird und am 11. November, dem Martinstag, kommt – diese Figur tritt in Nachbarregionen auch als Nikolausbegleiter auf.

Geschenkesammeln

Ein weiterer Brauch ist als Heischebrauchtum verbreitet. Am Abend des 6. Dezember verkleiden sich Kinder als Nikolaus und ziehen von Haus zu Haus. Die Bewohner versuchen zu erraten, wer sich unter der Nikolausverkleidung verbirgt, und geben anschließend einen kleinen Geldbetrag oder Süßigkeiten mit auf den Weg. Um Kassel heißt das Glowesabend (Klausabend = Nikolausabend), im Siegerländer Platt auch „Kloas“.

In der Stadt Bremen findet am späten Nachmittag des 6. Dezember das sogenannte Sunnerklauslaufen (Nikolauslaufen) statt, bei dem verkleidete Kinder von Ladengeschäft zu Ladengeschäft gehen, einen (plattdeutschen) Spruch aufsagen und um Süßigkeiten bitten.[30]

Weiteres Brauchtum

Deutschland

Seefahrerbräuche mit dem Nikolaus als Schutzpatron der Seefahrer gibt es als Klaasohm-Brauch auf der Insel Borkum (5./6. Dezember, in Verbindung mit dem Geschenkebringer) im Zusammenhang mit der Heimkehr der Fischer.

In Missen-Wilhams findet seit 2013 jedes Jahr Anfang Dezember ein internationales Nikolaus-Treffen statt. Die Nikolaus-Darsteller ziehen durch das Dorf zur Pfarrkirche. Am Ende des Gottesdienstes werden sie mit einer Nikolaus-Reliquie gesegnet und für ihren Dienst ausgesendet. Im Anschluss treffen sie sich zu einem Erfahrungsaustausch. 2016 wurde aus diesem Treffen die Nikolaus-Bruderschaft Missen gegründet.[31]

Frankreich

Im lothringischen Wallfahrtsort Saint-Nicolas-de-Port wird seit dem Jahr 1090 eine aus Bari stammende Fingerreliquie gehütet. Seit über 760 Jahren finden dort Prozessionen zu Ehren Nikolaus' statt.

Niederlande

In den Niederlanden und Teilen des Emslandes kommt Sinterklaas bereits Mitte November mit dem Schiff „aus Spanien“, der ehemaligen Kolonialmacht der Niederlande nach Kaiser Karl V. Das Schiff legt jedes Jahr in einem anderen Hafen an, und Sinterklaas geht gemeinsam mit dem Zwarten Piet durch die Hafenstadt und andere Großstädte. Seit 2001 wird täglich im Rahmen einer fiktiven Nachrichtensendung namens „Sinterklaasjournaal“ durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Niederlande über die Geschehnisse rund um Sinterklaas berichtet. Der eigentliche Nikolausabend, der Pakjesavond, wird am 5. Dezember begangen. Insbesondere für Kinder findet die Bescherung am Pakjesavond statt, und erst in letzter Zeit vereinzelt am Heiligabend.

Österreich

In Gams bei Hieflau (Ennstal/Gesäuse, Steiermark) findet am 21. Dezember der Thomasnikolo statt. Der Nikolaus wird dabei vom Apostel Thomas, ersetzt; das sonstige Brauchtum (Sackträger, die Nikolofrau, der Greis, die Thomashutzn (eine Vogelgestalt) und einige „normale“ Krampusse) ähnelt den Berchtesgadener Bräuchen.[32]

Schweiz

Neben dem Nikolausbrauchtum um den 6. Dezember oder zu Weihnachten gibt es in einigen reformierten Gebieten der Schweiz, wie in Appenzell Ausserrhoden, im Berner Oberaargau und im Zürcher Oberland, auch um Neujahr, den Silvesterklaus. Dabei wurde das Heiligenbrauchtum mit dem Neujahrsbrauchtum verknüpft.

In Freiburg im Üechtland, Schweiz, findet jedes Jahr am ersten Samstag im Dezember das traditionelle St.-Nikolaus-Fest mit einem Umzug statt. Der heilige Nikolaus ist der Schutzpatron dieser Stadt und auch die Kathedrale ist ihm geweiht.

In Basel präsentieren seit 1998 jeweils am ersten Samstag im Dezember etwa fünfzig Harley-Fahrer, als Nikoläuse verkleidet, ihre aufwändig geschmückten Motorräder, fahren im Konvoi durch die Stadt und schenken Kindern Säckchen mit Erdnüssen und Süßigkeiten.[33] Sie sammeln Geld zugunsten der Stiftung Theodora, die Clown-Besuche für kranke Kinder in Spitälern organisiert. Ähnliche Paraden mit wohltätigem Hintergrund finden auch in Zürich statt.

Bauernregeln

Bauernregeln zum Nikolaustag[34] lauten beispielsweise:

„Regnet es an Nikolaus,

wird der Winter streng, ein Graus.

Trockener St. Nikolaus,

milder Winter rund ums Haus.“

„Fließt zu Nikolaus noch Birkensaft,

kriegt der Winter keine Kraft.“

„St. Nikolaus

spült die Ufer aus.“

Rezeption in der Kunst

Ikonographie

Der heilige Nikolaus wird in der lateinischen Kirche traditionell im Gewand eines katholischen Bischofs mit Mitra, Krummstab und in Messgewand oder Pluviale, oft auch mit Pallium, dargestellt. Die Farbgebung rot-weiß war in vielen Gebieten üblich, andernorts gold-weiß. Seltener wird Nikolaus mit einem Buch, drei goldenen Kugeln, drei Broten oder drei Äpfeln als Attributen dargestellt. Die Ikonen der Ostkirche zeigen ihn gewöhnlich im Bischofsornat (meist mit Y–förmigem Pallium und ohne Kopfbedeckung), mit Evangelienbuch und Lehr- oder Segensgestus.

Eine der ältesten und berühmtesten Vitenikonen des Heiligen befindet sich in der Pinacoteca Metropolitana di Bari. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist nahezu unversehrt. Als Zentralbild zeigt sie den Heiligen, umrahmt von 16 Abbildungen biographisch-legendarischer Episoden, von denen lediglich die vierzehnte und fünfzehnte zerstört sind.

Heraldik

Die Wappendarstellungen des heiligen Nikolaus zeigen meist die jeweils regionale Bischofstracht und weitere Heiligenattribute.

Wappen des Landkreises Cuxhaven

Wappen des Landkreises Cuxhaven

Wappen von Gaugrehweiler

Wappen von Gaugrehweiler Wappen von Impfingen (Stadtteil von Tauberbischofsheim)

Wappen von Impfingen (Stadtteil von Tauberbischofsheim) Nikolaus im Wappen von Liptovský Mikuláš

Nikolaus im Wappen von Liptovský Mikuláš(59)_Nord-France.svg.png.webp) Wappen von Mardyck (Nord)

Wappen von Mardyck (Nord) Wappen von Melverode (Stadtteil von Braunschweig)

Wappen von Melverode (Stadtteil von Braunschweig) Niederbuchsiten (Kanton Solothurn)

Niederbuchsiten (Kanton Solothurn) Wappen von Waal

Wappen von Waal Wappen von Weiding (Landkreis Schwandorf)

Wappen von Weiding (Landkreis Schwandorf) Wappen von Zepfenhan

Wappen von Zepfenhan Wappen des ehemaligen Landkreises Land Hadeln

Wappen des ehemaligen Landkreises Land Hadeln Der heilige Nikolaus mit den Zeichen der Flößer und Schiffer im Wappen des ehemaligen Dorfes Reinhausen

Der heilige Nikolaus mit den Zeichen der Flößer und Schiffer im Wappen des ehemaligen Dorfes Reinhausen Wappen der Gemeinde Ebermannsdorf als Sinnbild für den Ortsteil Pittersberg

Wappen der Gemeinde Ebermannsdorf als Sinnbild für den Ortsteil Pittersberg Weizengarben, Bischofsstab und die drei Kugeln als Attribute des heiligen Nikolaus im Wappen der Gemeinde Geldersheim

Weizengarben, Bischofsstab und die drei Kugeln als Attribute des heiligen Nikolaus im Wappen der Gemeinde Geldersheim_zank.gif) Wappen von Hussinetz

Wappen von Hussinetz Wappen der Gemeinde Reinach in Basel-Landschaft

Wappen der Gemeinde Reinach in Basel-Landschaft Wappen der Gemeinde Naters im Wallis

Wappen der Gemeinde Naters im Wallis

.svg.png.webp) Wappen von Sint-Niklaas in Flandern

Wappen von Sint-Niklaas in Flandern

Musik

- Eine Reihe von volkstümlichen Nikolausliedern wird traditionell bei Nikolausfeiern gesungen, darunter:

- Lasst uns froh und munter sein (aus dem Hunsrück)

- Nikolaus du guter Gast

- Den heiligen Bischof Sankt Nikolaus (Gesangbuch des Nikolaus Beuttner, 1602)

- An Nikolai Festtag (Wangen, 14. Jahrhundert)

- Sankt Nikolaus, du Vorbild (Fuglauer Nikolauslied von Rupert Ruggenhofer)

- Auch eine Reihe neuer geistlicher Lieder und anderer moderner Werke knüpfen in jüngerer Zeit an diese Tradition an:

- Dich rufen wir St. Nikolaus (Josef Guggenmos/Martin Gotthard Schneider)

- Als Nikolaus Bischof von Myra war (Lieselotte Holzmeister/Richard Rudolf Klein)

- Lieber heiliger Nikolaus (Heinz Martin Lonquich)

- Sankt Nik’laus, lieber Nikolaus (Thomas A. Friedrich)

- Sankt Nik’laus komm in unser Haus (Heinz Lau)

- Von dem Komponisten Placidus von Camerloher ist eine Nikolaus-Kantate erhalten.

- Benjamin Britten vertonte die Geschichte von Nikolaus in seiner Kantate Saint Nicolas.

- Felicitas Kukuck komponierte zur 800-Jahr-Feier der St.-Nikolai-Kirche in Hamburg die Kantate Wer war Nikolaus von Myra? Wie ein Bischof seine Stadt aus der Hungersnot rettete und vor Krieg bewahrte.

- Freddy Quinn vertonte und sang Georg Buschors St. Niklas war ein Seemann

Literatur

Fachlexika und Biografien

- Werner Mezger: Nikolaus. In: Walter Kasper (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche. 3. Auflage. Band 7. Herder, Freiburg im Breisgau 1998, Sp. 859 f.

- Hans Georg Thümmel: Nikolaus von Myra. In: Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG). 4. Auflage. Band 6, Mohr-Siebeck, Tübingen 2003, Sp. 334–335.

- Annemarie Brückner: Nikolaus von Myra. In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 24, de Gruyter, Berlin/New York 1994, ISBN 3-11-014596-0, S. 566–568. (abgerufen über De Gruyter Online)

- Klaus Guth: Nikolaus von Myra. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 6, Bautz, Herzberg 1993, ISBN 3-88309-044-1, Sp. 915–920.

- Lothar Heiser: Nikolaus von Myra. Heiliger der ungeteilten Christenheit. Paulinus, Trier 1978, ISBN 3-7902-1448-5.

- Roman Mensing: Nikolaus von Myra. Patmos, Düsseldorf 2001, ISBN 3-491-70343-3.

Belletristik

- Jürgen Jesinghaus: Nikolaus, der Mann aus Myra. universal frame, Zofingen 2008, ISBN 978-3-9522981-7-6.

Legenden und Brauchtum

- Peter Bahn: Nikolaus und Weihnachtsmann – Die winterlichen Gabenbringer. (= Begleitpublikation zur gleichnamigen Sonderausstellung im Museum im Schweizer Hof in Bretten, 24. November 2016 bis 15. Januar 2017). Museum im Schweizer Hof, Bretten 2016, ISBN 978-3-928029-61-2, S. 8–16.

- Manfred Becker-Huberti: Der heilige Nikolaus. Leben, Legenden und Bräuche. Greven-Verlag, Köln 2005, ISBN 3-7743-0371-1.

- Fabian Brand, Esther Schulz: Das Nikolaus-Buch. Wissenswertes zum Fest. Herder, Freiburg 2017, ISBN 978-3-451-37711-2.

- Alois Döring (Hrsg.): Faszination Nikolaus – Kult, Brauch und Kommerz. Klartext, Essen 2001, ISBN 978-3-89861-032-2.

- Oswald Adolf Erich, Richard Beitl, Klaus Beitl: Wörterbuch der deutschen Volkskunde. (= Kröners Taschenausgabe. Band 127). 3. Auflage. Kröner, Stuttgart 1974, ISBN 3-520-12703-2, S. 599–603.

- Martin Hallinger: Der Nikolaus und seine Buttnmandl. Plenk, Berchtesgaden 2004, ISBN 3-927957-59-3.

- Patrik Hof: Wie der Nikolaus die Herzen der Menschen eroberte. In: P.M. History 12/2006. Gruner + Jahr, Hamburg 2016, ISSN 2510-0661, S. 6–13.

- Alfred Läpple: Kleines Lexikon des christlichen Brauchtums. Pattloch, Augsburg 1996, ISBN 3-629-00679-5, S. 171–173.

- Thomas Ludewig (Hrsg.): Christkind, Weihnachtsmann & Co. – Kulturgeschichtliches zu den weihnachtlichen Gabenbringern. (= Begleitpublikation zur gleichnamigen Sonderausstellung im Clemens Sels Museum Neuss, 29. November 2007 bis 27. Januar 2008). Clemens Sels Museum, Neuss 2007, ISBN 978-3-936542-35-6, S. 70–84.

- Dominik Meiering, Stefan Lesting (Hrsg.): Nikolaus-Handbuch. BDKJ Köln, Köln 2015, ISBN 978-3-00-050681-9.

- Karl Meisen: Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande. Schwann, Düsseldorf 1931 (Nachdruck, Schwann, Düsseldorf 1981, ISBN 3-590-32202-0).

- Werner Mezger: Sankt Nikolaus. Zwischen Kult und Klamauk. Schwabenverlag, Ostfildern 1993, ISBN 3-7966-0723-3.

- Helga Mondschein: Der heilige Nikolaus. Geschichten & Legenden. St. Benno, Leipzig 2004, ISBN 3-7462-1729-6.

- Gertrude Sartory, Thomas Sartory: Der Heilige Nikolaus – Die Wahrheit der Legende. Herder, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 1981, ISBN 3-451-07897-X.

- Chlaus. In: Schweizerisches Idiotikon. Band 3, Huber, Frauenfeld 1892, Spalte 687–698.

- Heiko Völker: Der heilige Nikolaus im Lande Hadeln. Wie der Heilige Nikolaus in das Wappen des Landkreises Cuxhaven kam. In: Männer vom Morgenstern, Heimatbund an Elb- und Wesermündung e. V. (Hrsg.): Niederdeutsches Heimatblatt. Nr. 791. Nordsee-Zeitung, Bremerhaven, November 2015, S. 2–3 (PDF; 1,5 MB).

Weblinks

- Informationswebsite über Nikolaus von Myra des Bonifatiuswerks

- Nikolaus von Myra. In: Heiligenlexikon.de

- „Du lieber heiliger Nikolaus“ – Ein Kinderbescherer im Lauf der Jahrhunderte. In: Brauchtum.de

- Steffen Zimmermann, Markus Schüppen: Das ist der heilige Nikolaus. In: Katholisch.de, 28. Februar 2015

- Christoph Landolt: Nikolaus, Christkind, Weihnachtskind, Neujahrkind, Mutti, Pelzer & Santa Claus. In: Wortgeschichte vom 19. Dezember 2013, hrsg. von der Redaktion des Schweizerischen Idiotikons

- Sankt Nikolaus – Wundertäter von Myra (Memento vom 18. Dezember 2005 im Internet Archive). In: ZDF.de, 12. Dezember 2005

- Nikolaus von Myra. In: Website des Zentrums St. Nikolaus für das Studium der Ostkirchen an der Universität Freiburg (Schweiz)

- Nikolaus von Myra – mehr als ein „Freund der Kinder“ – Interview mit Manfred Becker-Huberti (Video bei YouTube, 13:30 Min.)

- Literatur von und über Nikolaus von Myra im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Einzelnachweise

- Unterschiedliche Angaben für Geburts- und Sterbejahr je nach Quelle

- Gerardo Cioffari: San Nicola. La vita, i miracoli, le leggende (= Studi e testi. Band 12). Bari 2006, S. 22.

- https://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bingen/bingen/mit-dem-nikolaus-auf-dem-rhein-bei-bingen-unterwegs_20834560.

- https://www.rheingau-echo.de/nachrichten/region/ruedesheim/nikolaus-hat-zeiten-not-gestellt-id50424.html

- https://www.kirche-heute.ch/blog/freiburg-zeigt-reliquien-von-drei-heiligen/

- https://www.unifr.ch/news/de/2537

- Anatomical Examination of the Bari Relics. In: StNicholasCenter.org. Abgerufen am 6. Dezember 2017 (englisch).

- Die Wahrheit des wilden Nikolaus. In: BZ-Berlin.de. 5. Dezember 2009, abgerufen am 6. Dezember 2017.

- Das wahre Gesicht des heiligen Nikolaus. In: TV.ORF.at. Abgerufen am 6. Dezember 2017.

- TV-Tipp: Discovery Channel rekonstruiert „Ur-Weihnachtsmann“. In: Digitalfernsehen.de. 21. November 2007, abgerufen am 6. Dezember 2017.

- The Real Face of St. Nicholas. In: StNicholasCenter.org. Abgerufen am 6. Dezember 2017 (englisch).

- Father Christmas: Saint Nicholas' face revealed. In: BBC.com. 6. Dezember 2014, abgerufen am 24. Dezember 2019 (englisch).

- Zum Ganzen siehe: Gerhard Müller (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie. Band 24. de Gruyter, Berlin / New York 1994, S. 566–568; Engelbert Kirschbaum (Hrsg.): Lexikon der christlichen Ikonographie. Band 8. Herder, Freiburg i.Br. u. a. 1979, S. 45 ff.

- Richard Benz (Übersetzung): Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. 10. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, S. 26 f.

- Richard Benz (Übersetzung): Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. 10. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, S. 28.

- Richard Benz (Übersetzung): Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. 10. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, S. 29–31.

- Richard Benz (Übersetzung): Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. 10. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, S. 34.

- Richard Benz (Übersetzung): Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. 10. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, S. 26.

- Richard Benz (Übersetzung): Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. 10. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, S. 32 f.

- Richard Benz (Übersetzung): Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. 10. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, S. 28 f.

- Richard Benz (Übersetzung): Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. 10. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, S. 33 f.

- Richard Benz (Übersetzung): Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. 10. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, S. 32.

- Nach Gerhard Müller (Hrsg.): Theologische Realenzyklopädie. Band 24. de Gruyter, Berlin/New York 1994, S. 567, entstand diese Legende in Frankreich, vgl. Karl Meisen: Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abendlande. 1931.

- Richard Benz (Übersetzung): Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. 10. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, S. 33.

- Richard Benz (Übersetzung): Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine. 10. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, S. 31.

- Die folgenden Einzelheiten sind den Abschnitten „Sagro di Maggio“ und „La Manna di San Nicola“ der Homepage der Basilica San Nicola in Bari entnommen: basilicasannicola.it (abgerufen am 8. Dezember 2014).

- Manfred Becker-Huberti: Feiern, Feste, Jahreszeiten. Lebendige Bräuche im ganzen Jahr. Herder Verlag Freiburg-Basel-Wien 1998, ISBN 3-451-27702-6, S. 59.

- Walter König. Interview. Hedwig Kainberger: Das lustige Spiel mit dem Bösen. In: Salzburger Nachrichten. 12. Dezember 2009, Kultur, S. 11 (Artikelarchiv).

- Theodor Storm: Knecht Ruprecht im Projekt Gutenberg-DE

- Kaya Leimann: Nikolauslaufen durch die Stadtteile. In: weser-kurier.de. 5. Dezember 2011, abgerufen am 6. Dezember 2017.

- Bruderschaft vom Hl. Nikolaus von Myra. In: allgaeuernikolaus.jimdo.com. Abgerufen am 6. Dezember 2017.

- Thomasnikolo. In: steiermark.com. 5. Dezember 2011, abgerufen am 6. Dezember 2017.

- Harley-Niggi-Näggi Event (Memento vom 7. Dezember 2017 im Internet Archive)

- Nikolaus von Myra im Ökumenischen Heiligenlexikon