Liepāja

Liepāja (deutsch Libau, russisch Лиепая) ist eine Hafenstadt an der Ostsee im Westen Lettlands. Mit 76.535 Einwohnern (Stand: 1. Juli 2018) ist sie die drittgrößte Stadt Lettlands.[2]

| Liepāja (dt. Libau) | |||

|---|---|---|---|

|

| ||

| Basisdaten | |||

| Staat: | |||

| Verwaltungsbezirk: | Republik-Stadt Liepāja | ||

| Koordinaten: | 56° 31′ N, 21° 1′ O | ||

| Einwohner: | 76.535 (1. Jul. 2018) | ||

| Fläche: | 60,4 km² | ||

| Bevölkerungsdichte: | 1.267 Einwohner je km² | ||

| Höhe: | 7 m | ||

| Stadtrecht: | seit 1625 | ||

| Webseite: | www.liepaja.lv | ||

| Postleitzahl: | 3401, 3402, 3405, 3407, 3411, 3414, 3416, 3430[1] | ||

| ISO-Code: | LV-LPX | ||

| |||

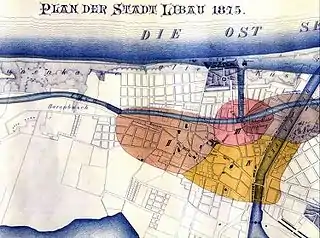

Geschichte

Mittelalter

Die Stadt entstand aus einem kleinen kurischen Dorf an der Mündung der Lyva. Erstmals erwähnt wird der Ort als „Lyva“ im Jahre 1253.[3] Als kleiner unbefestigter Hafenort im Staatsgebilde des Livländischen Ordens wurde Liwa (diese Schreibweise hatte sich im 14. Jahrhundert durchgesetzt) mehrmals von den Litauern niedergebrannt. Im Hafen von Liwa wurden im 15. Jahrhundert Holz, Fleisch, Fisch und Butter umgeschlagen. Doch blieb Liwa hinter den konkurrierenden Häfen Memel und Windau zurück.[4]

Frühe Neuzeit

Infolge der Reformation entstanden in Libau zwei lutherische Gemeinden. Die eine Gemeinde (St. Anna) bildeten die Evangelischen lettischer Sprache, die andere (Trinitatis) die Evangelischen deutscher Sprache.[5] 1560 wurde Libow als Teil der Komturei Grobiņa für fast 50 Jahre (bis 1609) an Preußen verpfändet.[6] In dieser Zeit stieg die Bevölkerungszahl unter anderem durch Zuwanderung aus Deutschland. Die Verleihung des Stadtrechts erfolgte 1625 durch Herzog Friedrich von Kettler von Kurland und Semgallen.[7] König Sigismund III. Wasa von Polen-Litauen bestätigte als Suzerän des Herzogs die städtischen Rechte im Jahr darauf.

Mitte des 17. Jahrhunderts wurde mit dem Bau der Hafenanlage begonnen. In den Nordischen Kriegen litt Libau weniger unter Zerstörung als unter Kontributionszahlungen an die durchziehenden Heere und mehreren Pestepidemien.[8] 1698 zerstörte ein Großbrand den Großteil der Holzgebäude der Stadt. Der Großen Pest von 1708 bis 1714 fiel ein Drittel der Bürger zum Opfer.[9]

Von 1697 bis 1703 wurde der Handelskanal zum Libauer See in Betrieb genommen. Der Hafen befindet sich bis heute an der verbreiterten Mündung des Kanals und war ab 1730 auch für große Schiffe befahrbar.

19. Jahrhundert

Libau fiel 1795 mit dem Herzogtum Kurland an das Russische Kaiserreich und gehörte fortan zum Gouvernement Kurland. Für Russland hatte die Stadt wegen ihres eisfreien Hafens große militärische und wirtschaftliche Bedeutung. Es lebten 4548 Einwohner in der Stadt. Nach mehr als hundert Friedensjahren waren es 1914 bereits 94.000. Im 19. Jahrhundert bekam Libau Eisenbahnanschluss (1869/1876) und wurde ein bedeutendes Industriezentrum. 1899 wurde hier die erste elektrische Straßenbahn im Baltikum eröffnet. In diesem Jahr wurde auch mit dem Ausbau des Kriegshafens (siehe Karosta) als strategische Flottenbasis begonnen. Von 1906 bis 1914 bestand direkter Schiffsverkehr nach New York. Durch den Hafen Libaus kamen unter anderem mehrere hunderttausend Auswanderer.

20. Jahrhundert

Der Erste Weltkrieg begann für die Libauer am 2. August 1914 mit der Beschießung des Hafens durch ein deutsches Kriegsschiff. Am 7. Mai 1915 besetzten deutsche Truppen Libau infolge der Schlacht um Schaulen. Durch Zwangsevakuierung ins Landesinnere und wirtschaftlichen Niedergang waren Ende 1915 nur noch 43.600 Einwohner in der Stadt. Nach dem Kriegsende besetzten die Roten Lettischen Schützen und die Rote Armee fast das ganze lettische Territorium und gründeten die Lettische Sozialistische Räterepublik mit Pēteris Stučka an der Spitze. Die lettische provisorische Regierung, die vom Volksrat in Riga proklamiert worden war, floh Anfang 1919 nach Libau, wo Schiffe der britischen Flotte ankerten. Außerdem befanden sich noch die Vertreter der Entente sowie Soldatenrat und das Generalkommando der deutschen Truppen in der Stadt. Am 16. April 1919 fand hier ein Putschversuch einer kleinen Einheit der Baltischen Landeswehr statt, in dessen Folge ein Regierungskabinett mit dem protestantischen Pastor Andrievs Niedra als Ministerpräsidenten gebildet wurde. Der Ministerpräsident der provisorischen Regierung Kārlis Ulmanis lebte daraufhin bis zum 27. Juni 1919 auf dem Schiff „Saratow“, das unter englischem Schutz im Hafen ankerte.

Der Verkehr im Hafen sank nach 1920 auf ein Zwölftel des früheren Umfangs. Von wirtschaftlicher Bedeutung waren die Anbindung an die Eisenbahnstrecke nach Jelgava (1929) und die Gründung des Freihafens (1931). Es entstanden auch kulturelle Einrichtungen wie Oper (1922) und Philharmonie (1927).

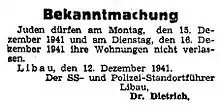

Anfang 1940 wurden in Liepāja 15.000 Soldaten der Roten Armee stationiert. Im Sommer folgte die förmliche Besetzung des Landes. Allein am 14. und 15. Juni 1941 wurden um die 2000 Stadtbewohner nach Sibirien deportiert. Nach der Eroberung Liepājas durch deutsche Truppen am 29. Juni 1941 war die Stadt bis zum 9. Mai 1945 deutsch besetzt. Die meisten der über 7000 jüdischen Einwohner wurden bei den Massakern in Liepāja durch Wehrmacht und SS bei sogenannten Geiselerschießungen umgebracht, über 3000 davon vom 15. bis 17. Dezember 1941 in Šķēde.[10]

1944 und 1945 war der Hafen neben Windau wichtigste Verbindung der eingeschlossenen Heeresgruppe Kurland. Viele zehntausende Einwohner flohen per Schiff vor der Roten Armee. Nach 1945 bestand das Kriegsgefangenenlager 349 für deutsche Kriegsgefangene.[11]

Zwischen 1945 und 1990 wurden von der sowjetischen Führung Industrie- und Fischereibetriebe eingerichtet. Der Hafen diente als Stützpunkt der Sowjetischen Marine. Während des Kalten Krieges wurde die norddeutsche Stadt Flensburg zum projektierten atomaren Ziel des sowjetischen U-Boot-Stützpunktes von Liepāja.[12]

Bis 1974 hatte die Stadt wieder 100.000 Einwohner. Von diesen waren mehr als die Hälfte aus der Sowjetunion angeworbene Familien.

Sehenswürdigkeiten

Sehenswert sind die Innenstadt mit dem alten Speicherviertel, der breite und feinsandige Dünenstrand an der Ostsee sowie

- die evangelische St.-Anna-Kirche (Einweihung 1587) mit ihrem monumentalen holzgeschnitzten Altaraufsatz von 1697, einem Meisterwerk der Barockzeit

- die evangelische Dreifaltigkeitskathedrale (Einweihung 1758), ein Wahrzeichen der Stadt in der Nähe des Rosenplatzes. Die Orgel der Dreifaltigkeitskirche war nach dem Umbau im Jahre 1885 durch Barnim Grüneberg noch bis 1912 die größte der Welt mit 131 Registern, vier Manualen und mehr als 7.000 Pfeifen. Sie gehört auch heute noch zu den größten in Europa.

- die katholische St.-Josephs-Kathedrale in der Nähe des Alten Marktplatzes, Erstbau von 1762, heutige neuromanische Basilika 1894–1900

- die orthodoxe Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit, erbaut 1867

- das Stadtviertel Karosta (Kriegshafen) mit:

- der orthodoxen Kathedrale St. Nikolai, errichtet 1901–1903

- dem historischen Militärgefängnis, das über hundert Jahre von den wechselnden Landesherren genutzt wurde. Das Gebäude beinhaltet heute ein Museum und eine Herberge. Alle Räume sind im Originalzustand erhalten oder werden nach und nach wieder instand gesetzt.

- der Festung (neun Teile, zwei davon am Kriegshafen)

- der Manege

- zahlreichen seit dem Abzug des sowjetischen Militärs leerstehenden alten Gebäuden

- der Konzertsaal Großer Bernstein (Lielais dzintars), Eröffnung im Oktober 2015

Bistum Liepāja

Liepāja ist Sitz des römisch-katholischen Bistums Liepāja sowie eines gleichnamigen evangelisch-lutherischen Bistums. Beide erstrecken sich über das Gebiet von Kurland (lett.: Kurzeme).

Verkehr

- Durch die Stadt verläuft zwischen Ostsee und Libauer See der Handelskanal, der teilweise auch als Hafen dient.

- Es besteht eine Fährverbindung nach Travemünde. Seit 2021 verkehrt die „Stena Vinga“ täglich.[13]

- Ins Landesinnere und ins nahe Litauen bestehen Fernbusverbindungen.

- Seit dem 15. Februar 2010 wird die Eisenbahnverbindung nur noch am Freitag/Sonntag (Riga–Liepāja) bzw. Samstag/Montag (Liepāja–Riga) angeboten.

- Liepāja besitzt ein aus einer Strecke bestehendes Straßenbahnsystem, das in den letzten Jahren saniert wurde. Im Mai 2013 wurde eine Verlängerung in den Bezirk Ezerkrasts 2 in Betrieb genommen.

- Der Flughafen Liepāja (LPX) liegt 8 km östlich der Stadt auf einem 217 ha großen Gelände und ist seit dem 26. Mai 2016 nach Renovierung wieder geöffnet.[14] Die Abmessung des Runway ist 2002 × 40 m. Seit 2017 bietet Air Baltic regelmäßige Flüge zwischen Liepāja und Riga an.

Wirtschaft

Ab 1995 erblühte die Wirtschaft wieder. Hauptexportgüter sind Stahlwaren, Möbel und Textilien. Zurzeit gewinnt der Dienstleistungssektor stetig an Bedeutung.

Der Hafen von Liepāja steht beim Güterumschlag an dritter Stelle der lettischen Häfen (hinter Riga und Ventspils). Im Jahre 2016 wurden in Liepāja 9 % der lettischen Importe und Exporte über See umgeschlagen.[15]

Die Kunstgewerbeschule von Liepāja gehört zu den wenigen Ausbildungsstätten weltweit, an denen Wissen über die künstlerische Verarbeitung von Bernstein vermittelt wird. Auch einige der an der Rekonstruktion des Bernsteinzimmers im Katharinenpalast in Puschkin beteiligten Kunsthandwerker und Künstler haben diese Schule besucht.

Partnerschaften

Liepāja pflegt mit folgenden Städten und Gemeinden partnerschaftliche Beziehungen:

|

|

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der StadtNach Geburtsjahr geordnet

Mit Liepāja verbunden

|

Klimatabelle

| Liepāja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Klimadiagramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Liepāja

Quelle: wetterkontor.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Literatur

in der Reihenfolge des Erscheinens

- Alexander Wegner: Geschichte der Stadt Libau. Verlag Rudolf Puhze, Libau 1898; Nachdruck: v. Hirschheydt, Hannover-Döhren 1970, ISBN 3-7777-0870-4.

- Lettland (Südlivland und Kurland). In: Hans Feldmann, Heinz von zur Mühlen (Hrsg.): Baltisches historisches Ortslexikon. Band 2. Böhlau Verlag, Köln, Wien 1990, ISBN 3-412-06889-6, S. 344–346.

- Sigurds Rusmanis, Ivars Vīks: Kurzeme. In: Izdevniecība Latvijas Enciklopēdija, Riga 1993, ISBN 5-89960-030-6, S. 22–34 (Stadtgeschichte und Erläuterungen zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten, lettisch).

- Arthur Hoheisel: Die Libauer Ratslinie von 1597 bis 1889. In: Baltische Ahnen- und Stammtafeln. Sonderheft 18. Köln 1998. S. 29–58.

- Edward Anders: Jews in Liepaja, Latvia, 1941–1945. A memorial book. Anders Press, Burlingame 2001.

- Uļa Gintnere: Liepāja laikmetu dzirnavās. Kurzemes Vārds, Liepāja 2005, ISBN 9984-9190-4-8.

- Imants Lancmanis: Libau. Eine baltische Hafenstadt zwischen Barock und Klassizismus. Böhlau, Köln 2007, ISBN 978-3-412-02806-0.

Weblinks

- Libau, Kurland (Lettland) und die Deutschbalten – Beiträge zur baltischen Geschichte und Genealogie (mit einer Fülle von Quellen zur Geschichte der Stadt Libau / Liepāja)

- Libau-Tor auf Langeoog

Einzelnachweise

- Postleitzahl PLZ Liepāja, Lettland – GeoPostcodes. Abgerufen am 22. Juli 2018.

- Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās (= Einwohnerzahlen der Selbstverwaltungsbezirke Lettlands), Stand: 1. Juli 2018 (lettisch), S. 1, abgerufen am 5. Januar 2019.

- Imants Lancmanis: Libau. Eine baltische Hafenstadt zwischen Barock und Klassizismus. Böhlau, Köln 2007, S. 4.

- Imants Lancmanis: Libau. Eine baltische Hafenstadt zwischen Barock und Klassizismus. Böhlau, Köln 2007, S. 6.

- Lettland (Südlivland und Kurland). In: Hans Feldmann, Heinz von zur Mühlen (Hrsg.): Baltisches historisches Ortslexikon. Band 2. Böhlau Verlag, Köln, Wien 1990, ISBN 3-412-06889-6, S. 346.

- Imants Lancmanis: Libau. Eine baltische Hafenstadt zwischen Barock und Klassizismus. Böhlau, Köln 2007, S. 8–9.

- Imants Lancmanis: Libau. Eine baltische Hafenstadt zwischen Barock und Klassizismus. Böhlau, Köln 2007, S. 9.

- Imants Lancmanis: Libau. Eine baltische Hafenstadt zwischen Barock und Klassizismus. Böhlau, Köln 2007, S. 22.

- Imants Lancmanis: Libau. Eine baltische Hafenstadt zwischen Barock und Klassizismus. Böhlau, Köln 2007, S. 23.

- Margers Vestermanis: Ortskommandantur Libau, erschienen in Vernichtungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, Zweitausendeins, 1995, ISBN 3-86150-198-8, S. 241 ff.

- Kurt W. Böhme: Die deutschen Kriegsgefangenen in sowjetischer Hand. Eine Bilanz (= Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges, herausgegeben von Erich Maschke, Bd. 7). Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld 1966, S. 79.

- Andreas Oeding, Broder Schwensen, Michael Sturm: Flexikon. 725 Aha-Erlebnisse aus Flensburg! Flensburg 2009, Artikel: Bunker

- Tägliche Abfahrten: Lübeck und Lettland noch enger verbunden. In: hl-live.de. 16. August 2021, abgerufen am 16. August 2021.

- Liepāja Airport – Home. Abgerufen am 20. Mai 2017 (englisch).

- Latvian Business Guide, Ausgabe 2018, S. 33.