Kamień Pomorski

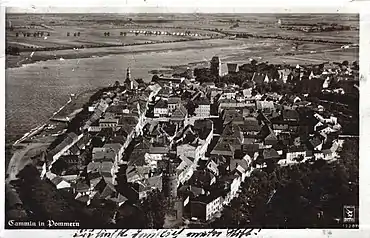

Kamień Pomorski [ˈkamʲɛɲ pɔˈmɔrski], deutsch Cammin in Pommern (abgekürzt Cammin i. Pom., auch Kammin), ist eine Stadt in polnischen Woiwodschaft Westpommern. Sie ist Sitz des Powiat Kamieński. Die Stadt ist ein staatlich anerkannter Kurort.

| Kamień Pomorski | |||

|---|---|---|---|

|

| ||

| Basisdaten | |||

| Staat: | Polen | ||

| Woiwodschaft: | Westpommern | ||

| Powiat: | Kamień Pomorski | ||

| Fläche: | 10,75 km² | ||

| Geographische Lage: | 53° 58′ N, 14° 46′ O | ||

| Höhe: | 10 m n.p.m. | ||

| Einwohner: | 8677 (31. Dez. 2020)[1] | ||

| Postleitzahl: | 72-400 | ||

| Telefonvorwahl: | (+48) 91 | ||

| Kfz-Kennzeichen: | ZKA | ||

| Wirtschaft und Verkehr | |||

| Straße: | DW 103 Kamień Pomorski ↔ Trzebiatów | ||

| DW 107 Dziwnówek ↔ Parłowko | |||

| Eisenbahn: | PKP-Strecke 407: Wysoka Kamieńska–Kamień Pomorski | ||

| Nächster int. Flughafen: | Stettin-Goleniów | ||

| Gmina | |||

| Gminatyp: | Stadt- und Landgemeinde | ||

| Gminagliederung: | 39 Ortschaften | ||

| 21 Schulzenämter | |||

| Fläche: | 208,57 km² | ||

| Einwohner: | 14.217 (31. Dez. 2020)[1] | ||

| Bevölkerungsdichte: | 68 Einw./km² | ||

| Gemeindenummer (GUS): | 3207033 | ||

| Verwaltung (Stand: 2008) | |||

| Bürgermeister: | Bronisław Karpiński | ||

| Adresse: | Stary Rynek 1 72-400 Kamień Pomorski | ||

| Webpräsenz: | www.kamienpomorski.pl | ||

Geographie

Lage

Die Stadt liegt in Hinterpommern am Camminer Bodden (Zalew Kamieński), einer Ausbuchtung der in die Ostsee mündenden Dievenow (Dziwna). Die Höhe der Stadt über dem Meeresspiegel beträgt 17 m. Bis zur Ostsee und dem Badeort Dziwnówek (Klein Dievenow) sind es 10 km, nach Stettin etwa 70 km.

Geschichte

Von den Ursprüngen im 12. bis zum 16. Jahrhundert

Im Jahr 1107 wurde ein Slawischer Burgwall der Wenden erwähnt.[2] Als Anfang des 12. Jahrhunderts Polenherzog Bolesław III. Schiefmund Pommern eroberte, um es zu christianisieren, holte er zu diesem Zweck Bischof Otto von Bamberg in das Land. In diesem Zusammenhang wurde 1124 Cammin erwähnt, als sich Otto dort im Juni aufhielt, um die Slawen zu taufen. 1128 unternahm Otto mit Unterstützung des späteren römisch-deutschen Kaisers Lothar III. eine weitere Missionsreise nach Pommern, in deren Rahmen er sich erneut in Cammin aufhielt. Der zwischen 1121 und 1135 regierende Pommernherzog Wartislaw I. hatte seine Residenz in Cammin – der Ort war also der erste bekannte Sitz eines pommerschen Herzogs. Im Zusammenhang mit der Gründung des Klosters Stolpe wurde 1153 als dessen Ordinator der Bischof Adelbertus von Cammin genannt.

Das Bistum Cammin wurde erst nach der Unterwerfung Hinterpommerns durch Heinrich den Löwen im Jahr 1175 mit Bischof Konrad I. von Salzwedel offiziell gegründet. Zu dieser Zeit ließ Herzog Kasimir I. den Dom St. Johannis errichten. Brandenburgische Truppen zerstörten 1273 die Ortschaft, die ein Jahr später unter Beteiligung niederdeutscher Einwanderer westlich der Burg wieder aufgebaut wurde und der 1274 der pommersche Herzog Barnim I. das lübische Stadtrecht verlieh.[3] Die deutschen Zuwanderer besiedelten die Ratswiek, die frühere wendische Siedlung, neu. 1308 wurde die Stadt einschließlich des Doms infolge kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen dem Markgrafen Waldemar von Brandenburg und Herzog Bogislaw von Pommern-Wolgast teilweise zerstört; Waldemar der Große ersetzte dem Camminer Bischof Heinrich von Wacholz 1309 den entstandenen Schaden.[4] Die Herzöge Otto I., Barnim III. und Wartislaw IV., Herrscher über Pommern-Wolgast, verkauften am 16. August 1321 die Stadt für 8.000 Mark an den Camminer Bischof Konrad IV. Im Kampf gegen die im Land marodierenden Raubritter und Plünderer wurde Cammin 1417 Mitglied des Wehrbündnisses ostpommerscher Städte gegen „Schinder, Räuber und Bodenstülper“. 1418 wurde Pommernherzog Bogislaw VIII. in Cammin beigesetzt. Nach Einführung der Reformation 1535 in Pommern wurde 1545 der Stettiner Kanzler Bartholomäus Suawe erster evangelischer Bischof. Seit 1556 verwalteten die pommerschen Herzöge das Bistum Cammin, bis es 1648 als ein weltliches reichsunmittelbares Fürstentum an Kurbrandenburg fiel.

17. bis 19. Jahrhundert

Nach dem Dreißigjährigen Krieg kam Cammin zu Schwedisch-Pommern. 1679 erhielt es Brandenburg im Frieden von Saint-Germain. 1650 verzichtete der letzte Titularbischof von Cammin, Herzog Ernst Bogislaw von Croy, gegen eine Abfindung zugunsten des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg auf seine Rechte am Bistum. Als Anfang des 18. Jahrhunderts Cammin vom sogenannten Sundzoll befreit wurde, ließen sich viele Kaufleute aus Lübeck, Rostock und Stralsund in der Stadt nieder.

Nach dem Wiener Kongress gehörte Cammin zur preußischen Provinz Pommern und wurde 1818 Kreisstadt des Landkreises Cammin. Am 5. August 1845 erschien die erste Nummer der Camminer Kreiszeitung, einer Wochenzeitung für den gesamten Landkreis. Sie hatte das Format 18 × 20 cm (B × H) und wurde vom Verlagshaus G. A. Domine & Co. herausgegeben und gedruckt, das 1840 in Cammin gegründet worden war und das gleichzeitig eine Buchhandlung und eine Leihbibliothek betrieb. Ab April 1848 übernahm die Firma H. L. Behrendt & Co., die ebenfalls eine Buchhandlung führte, Redaktion, Druck und Verlag. Behrendt erhielt die Erlaubnis, das Blatt ab 1. April 1848 in Allgemeine Pommersche Zeitung umzubenennen. Danach erschienen in Cammin noch weitere Lokalzeitungen.[5]

1848 waren im Hafen von Cammin vier Handelsschiffe beheimatet.[6]

In das Jahr 1874 fiel die Jubelfeier des sechshundertjährigen Bestehens Cammins als deutsche Stadt, in das Jahr 1879 die Jubelfeier der zweihundertjährigen Verbindung mit der Brandenburg-Preußischen Monarchie.[7]

Von 1876 bis 1913 war Cammin bei den Wahlen zum Preußischen Abgeordnetenhaus und zum Reichstag (Deutsches Kaiserreich) eine Hochburg der Deutschkonservativen Partei, die oft mehr als die Hälfte der Stimmen erhielt.

Aufgrund einer 1882 entdeckten Solequelle und eines benachbarten Moors wurde Cammin im Jahr 1882 zum Kurort. Badehäuser und Unterkünfte entstanden. Die Salzquelle lag in 600 m Tiefe, wies einen Salzgehalt von 4,5 % und eine Temperatur von 20 °C auf. Die Kurgebäude haben den Zweiten Weltkrieg überdauert, und der Kurbetrieb wurde noch 2010 weitergeführt.

Seit dem 20. Jahrhundert

Um 1900 gab es in Cammin vier evangelische Kirchen, eine Synagoge, eine Realschule mit privaten Oberklassen (untergebracht in der Domschule), ein Lehrerseminar, ein adliges Fräuleinstift, Krankenhäuser, das Sol- und Moorbad, eine Eisengießerei, eine Maschinenfabrik, eine Färberei, eine Dachsteinfabrik, eine Zementwarenfabrik, eine Bierbrauerei, Viehmärkte, Schifffahrt-Unternehmen, Fischhandel und weitere Betriebe. Cammin war Sitz des Landratsamts, eines Amtsgerichts und eines Finanz- und Zollamts.

Um 1900 erhielt Cammin ein Elektrizitätswerk in der Feldstraße, wo Gleichstrom-Generatoren den elektrischen Strom erzeugten. Später bezogen die Einwohner den Strom vom Märkischen Elektrizitätswerk, wobei die Weiterleitung an das Stadtnetz über Umformer und mit Hilfe von Gleichrichtern erfolgte. 1902 wurde ein Schlachthof eröffnet; im Jahr 1927 fanden dort beispielsweise 460 Schlachtungen statt. Im Jahr 1905 wurde ein Wasserwerk mit Wasserturm in Betrieb genommen, das 1927 eine Jahresförderung von 106.500 Kubikmetern hatte. Im Jahr 1905 wurde außerdem eine Flussbadeanstalt an der Dievenow eröffnet. 1910 wurde die Kanalisation ausgebaut und eine Kläranlage in Betrieb genommen, die nach dem biologischen Fällverfahren arbeitete. Im Jahr 1927 bestand die Straßenbeleuchtung aus 96 elektrischen Lampen.[8]

An der Dievenow (Bodden) verfügte die Stadt über einen Hafen mit einem Bollwerk von 450 m Länge. Im Jahr 1927 wurden dort 165 ankommende und 136 ausgehende Schiffe gezählt, bei einem Umschlag von 8.626 Tonnen Fracht.[9] Hochseeschiffe konnten den Hafen wegen mangelnder Tiefe der Dievenow-Mündung nicht anlaufen.

In der Reichspogromnacht plünderten Anhänger des Nationalsozialismus jüdische Geschäfte und zerstörten sie auch teilweise. Die Synagoge wurde 'arisiert' und dient seitdem als Wohngebäude. Der jüdische Friedhof überdauerte die Zeit des Nationalsozialismus, wurde aber Anfang der 1960er Jahre eingeebnet und zu einer Grünanlage umgestaltet. Am 31. März 2008 enthüllte die Gemeinde einen Gedenkstein zur Erinnerung an den Friedhof, nachdem eine Gedenktafel nur wenige Tage nach dem Anbringen im Juni 1996 zerstört worden war.[10][11]

Während des Zweiten Weltkrieges wurden in Cammin Evakuierte aus der jetzigen Partnerstadt Lünen (Westfalen) einquartiert. Gegen Ende des Krieges fanden am 5. und 6. März 1945 an der Dievenow und in Cammin schwere Kampfhandlungen statt.[12] Dabei wurde das Stadtzentrum von Cammin zu 60 Prozent zerstört. Anschließend besetzte die Rote Armee die Stadt. Nach Kriegsende wurde Cammin zusammen mit ganz Hinterpommern von der Sowjetunion der Verwaltung der Volksrepublik Polen unterstellt. Soweit sie nicht bereits geflohen war, enteignete die örtliche polnische Verwaltungsbehörde die gesamte ansässige Bevölkerung; vertrieb oder siedelte sie später aus. So wurden am 23. Juni 1945 morgens früh in einer Überraschungsaktion etwa 1200 Menschen von den Polen aus den Wohnungen geholt, zu einem Sammelplatz am Camminer Damm an der Wegkreuzung Soltin/Grabow getrieben und von dort aus in einem Fußmarsch über Fritzow und die Dievenow zum Flugplatz Dievenow gebracht. Es durfte nur Handgepäck mitgenommen werden. Von dort aus zog der Treck weiter über Misdroy, Swinemünde, Wolgast und Züssow in die Stadt und den Landkreis Anklam, wo der Hauptteil am 5. Juli 1945 ankam.[13]

Unter polnischer Verwaltung erhielt Cammin die Bezeichnung Kamień Pomorski. Es begann nun die Zuwanderung polnischer Migranten, darunter sogenannter Bug-Polen, die aus den von der Sowjetunion annektierten Gebieten östlich der Curzon-Linie kamen, insbesondere aus dem heutigen Litauen. Die Stadt erhielt ein Ausbildungszentrum der Polnischen Marine. In den 1960er Jahren ließ die Verwaltung einen Teil der zerstörten Gebäude wieder aufbauen und neue Wohnsiedlungen errichten. Bei einer Brandkatastrophe in einem Obdachlosenheim kamen am 13. April 2009 mindestens 21 Menschen ums Leben, darunter sechs Kinder. 21 Personen wurden verletzt.[14][15][16]

Bevölkerung

| Jahr | Anzahl Einwohner | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1720 | unter den Einwohnern befanden sich zwei jüdische Familien[10] | |

| 1740 | 1022 | [17] |

| 1752 | u. a. 23 Juden[10] | |

| 1782 | 1914 | davon 29 Juden[18] |

| 1791 | 1838 | davon 29 Juden[19] |

| 1794 | 1870 | davon 29 Juden[18] |

| 1802 | 1899 | [20] |

| 1810 | 2124 | [20] |

| 1812 | 1969 | davon 25 Katholiken und 27 Juden,[18] 15 jüdische Familien[10] |

| 1816 | 1965 | davon 25 Katholiken und 28 Juden[18] |

| 1821 | 2324 | in 393 Privatwohnhäusern[20] |

| 1831 | 2886 | davon 14 Katholiken und 45 Juden[18] |

| 1843 | 3486 | davon 13 Katholiken und 57 Juden[18] |

| 1852 | 4736 | davon 23 Katholiken und 81 Juden[18] |

| 1861 | 5178 | davon 18 Katholiken und 112 Juden[18] |

| 1868 | 5247 | am 1. Januar, darunter neun Katholiken und 102 Juden[21] |

| 1871 | 5261 | am 1. Dezember, darunter 5140 Evangelische, 23 Katholiken, ein sonstiger Christ, 97 Juden;[22] nach anderen Angaben 152 Juden[10] |

| 1875 | 5498 | [23] |

| 1880 | 5856 | [23] davon 158 Juden[10] |

| 1890 | 5681 | davon 19 Katholiken und 83 Juden[23] |

| 1900 | 5911 | [24] |

| 1905 | 5923 | [25] |

| 1925 | 5660 | davon 80 Katholiken und 36 Juden,[26] nach anderen Angaben 5640 Einwohner[23] |

| 1933 | 5848 | [23] davon 67 Juden (1932/33)[10] |

| 1939 | 6070 | [23] |

| 2009 | 9124 | [27] |

Kultur

Bauwerke

- Kathedrale: Die spätromanische / frühgotische Kirche St. Mariae und St. Johannes Baptist wurde 1175 begonnen und 1385 vollendet. Nach der Reformation diente sie 1535 bis 1945 der evangelischen Gemeinde der Stadt als Gotteshaus, seit 1946 wird sie von der polnischen katholischen Gemeinde genutzt. Das heutige Westwerk ersetzte erst 1936 eine neugotische Frontturmfassade aus dem 19. Jahrhundert. Die gut erhaltene und wohlklingende Orgel erklingt regelmäßig zu Konzerten. Das Orgelgehäuse von 1669 stammt von Michael Birgel.

- Rathaus: Das spätgotische Gebäude steht inmitten des Marktplatzes. Seine Ursprünge gehen auf die Mitte des 14. Jahrhunderts zurück. Das Gebäude wurde nach dem Zweiten Weltkrieg restauriert. Sein Ostgiebel (Eingangsseite) entstand ursprünglich im 15. Jahrhundert, sein Westgiebel am Ende des 16. Jahrhunderts.

- Fachwerkhaus: Das alte Gebäude mit Mansarddach, ehemals Hoefs genannt, stammt aus dem 17. Jahrhundert und steht am Marktplatz gegenüber dem Rathaus.

- Bautor: Das spätgotische Burgtor aus dem 14. Jahrhundert mit Zinnenkranz ist 36 m hoch. Von der oberen Plattform aus bietet sich eine Fernsicht über den Camminer Bodden. Die Innenräume beherbergen im 21. Jahrhundert ein mineralogisches Museum.

- Bischofshaus (Buddenhaus): Das neben dem Dom stehende Gebäude wurde um 1300 erbaut. Es diente als Wohnsitz der Bischöfe von Cammin, neben der 1385 erbauten Körliner Bischofsburg. 1568 ließ Johann Friedrich das Bischofshaus im Stil der Renaissance umbauen, ebenso die Körliner Burg; in Köslin ließ er von 1569 bis 1574 ein Renaissance-Schloss errichten; die beiden Bischofsschlösser wurden später zerstört. Das Bischofshaus wurde als katholisches Kulturzentrum und Historisches Museum der Region Kamień Pomorski genutzt, bis das Museum in ein neues Gebäude umzog.[28]

- Dekanat (Kleisthaus): Das neben dem Dom stehende Gebäude wurde für die niedere Geistlichkeit erbaut.

- Nikolaikirche: Die Kirche wurde um die Wende des 16. Jahrhunderts erbaut, die Kanzel stammt aus dem 17. Jahrhundert. Das Gebäude wurde nach dem Zweiten Weltkrieg restauriert.

Politik

Städtepartnerschaften

Gemeindegliederung

Die Gmina Kamień Pomorski ist eine Stadt-und-Land-Gemeinde.

Zu ihr gehören:

- eine Stadt:

- Kamień Pomorski (Cammin i. Pom.)

- 29 Ortsteile (Schulzenämter):[29]

- Benice (Benz)

- Buniewice (Bünnewitz)

- Buszęcin (Büssenthin)

- Chrząstowo (Granzow)

- Chrząszczewo (Gristow)

- Dusin (Düssin)

- Górki (Görke)

- Grabowo (Grabow)

- Grębowo (Grambow)

- Jarszewo (Jassow b. Cammin)

- Jarzysław (Julianenhof)

- Kukułowo (Kucklow)

- Miłachowo (Milchow)

- Mokrawica (Mokratz)

- Płastkowo (Plastichow)

- Połchowo (Polchow)

- Rarwino (Rarwien)

- Rekowo (Reckow)

- Rozwarowo (Ribbertow)

- Rzewnowo (Revenow)

- Sibin (Zebbin)

- Skarchowo (Scharchow)

- Śniatowo (Schnatow)

- Stawno (Stäwen)

- Strzeżewo (Stresow)

- Szumiąca (Königsmühl)

- Trzebieszewo (Tribsow)

- Wrzosowo (Fritzow)

- Żółcino (Soltin)

- übrige Ortschaften:

- Borucin (Marquardsmühl)

- Borzysław (Emilienhof)

- Chrząszczewko (Neu Gristow)

- Ducino (Düssin)

- Ganiec (Gahnz)

- Giżkowo (Gieskow)

- Kukań (Ludwigsbau)

- Radawka (Raddack)

- Rzewnówko (Klein Revenow)

- Strzeżewko (Klein Stresow)

- Świniec (Schwenz)

Verkehr

1892 erhielt Cammin eine Eisenbahnverbindung nach Stettin. Heute hat die Stadt einen Bahnhof für Nahverkehrszüge an der Bahnstrecke Wysoka Kamieńska–Trzebiatów, die hier endet. Daran grenzt ein Busbahnhof an. Zwischen diesem Busbahnhof und dem Busbahnhof in Świnoujście (Swinemünde), der sich an der Ostseite des Hafens neben der Anlegestelle der Bielek-Autofähre befindet, pendeln öffentliche Busse, die die Strecke entlang der Ostseeküste (Landstraße 102) über die Ortschaften Międzyzdroje (Misdroy), Kołczewo (Kolzow), Miedzywodzie (Heidebrink), Dziwnowek (Wald Dievenow) und Dziwnów (Dievenow) nehmen. Auch von Goleniów (Gollnow) aus kann Kamień Pomorski mit dem Bus erreicht werden.

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Adrian Sickermann (16. Jahrhundert), baute neue Orgel für den Dom, siehe Zickermann (Orgelbauer)

- Johann Hieronymus Staude (1615–1663), deutscher Orientalist

- Adam Bogislaus Rubach (1652–nach 1717), deutscher Jurist, brandenburgischer Resident in Danzig

- Albrecht Immanuel Driesenthal (1724–1781), deutscher evangelischer Theologe

- Adolf Asher (1800–1853), deutscher Buchhändler, Antiquar, Verleger und Bibliograph

- Hermann von Schmidt (1811–1873), preußischer Polizeidirektor und Landrat

- Franz San-Galli (1824–1908), preußisch-russischer Unternehmer

- Carl Wilhelm Emil Quandt (1835–1911), deutscher evangelischer Pfarrer, zuletzt 1. Direktor des Predigerseminars in Wittenberg

- Hermann Textor (1838–1906), war Regierungs- und Baurat, sowie Technischer Direktor in der fünfköpfigen Direktion der Lübeck-Büchener Eisenbahn-Gesellschaft

- Johannes Meinhold (1861–1937), deutscher evangelischer Theologe, Professor in Bonn

- Karl Bernhard Bamler (1865–1926), deutscher Meteorologe, Lehrer und Pionier des Freiballonfahrens

- Werner Gercke (1885–1954), deutscher Verwaltungsbeamter

- Edwin Renatus Hasenjaeger (1888–1972), deutscher Kommunalbeamter, Oberbürgermeister von Stolp, Rheydt und Mülheim an der Ruhr

- Ernst Münter (1899–1983), deutscher Sportwissenschaftler

- Klaus Uebe (1900–1968), deutscher Generalmajor

- Günter Spielmeyer (* 1925), deutscher Jurist, Richter am Bundessozialgericht

- Klausjürgen Wussow (1929–2007), deutscher Schauspieler

- Uwe Johnson (1934–1984), deutscher Schriftsteller

- Martin Weyer (1938–2016), deutscher Organist und Musikwissenschaftler

- Jochen Hoefs (* 1939), deutscher Geochemiker und Mineraloge

- Dietrich Becker (* 1940), deutscher Maler

- Michael Gramberg (1942–2020), deutscher Fernsehjournalist

- Rainer Klebba (1943–2012), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

- Erland Erdmann (* 1944), deutscher Kardiologe

- Sebastian Murawski (* 1994), polnischer Fußballspieler

Weitere mit Cammin verbundene Personen

- Otto von Bamberg (um 1060–1139), verkündete hier das Christentum

- Wartislaw I. (um 1100–vor 1148), Pommernherzog, erhob Cammin 1123 zu seiner Hofstadt

- Ewald Georg von Kleist (1700–1748), erfand 1745 in Cammin die elektrische Verstärkungsflasche

- Ernst von Köller (1841–1928), war 1868–1887 Landrat des Kreises Cammin

Literatur

- Gustav Kratz: Die Städte der Provinz Pommern – Abriss ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunden. Berlin 1865 (Nachdruck 1996 durch Sändig Reprint Verlag, Vaduz, ISBN 3-253-02734-1), S. 58–66 (books.google.de).

- Stadt und Kreis Cammin. In: Unser Pommerland, Jg. 8, H. 10–12

- Hasso von Flemming-Benz: Der Kreis Cammin. Holzner, Würzburg 1970, S. 32–88: Stadt Cammin.

- Staatsarchiv Stettin – Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahr 1945 (bearbeitet von Radosław Gaziński, Pawel Gut und Maciej Szukała). Verlag Oldenbourg, München 2004, ISBN 3-486-57641-0, S. 300–302.

- Heinrich Berghaus: Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen. Teil II, Band 6: Kreise Kamin und Greifenberg, Anklam 1870, S. 133–228 (books.google.de).

Weblinks

Einzelnachweise

- Population. Size and Structure by Territorial Division. As of December 31, 2020. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF-Dateien; 0,72 MB), abgerufen am 12. Juni 2021.

- Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der deutschen Länder. Die deutschen Territorien und reichsunmittelbaren Geschlechter vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 6., vollständig überarbeitete Auflage. C. H. Beck, München 1999, ISBN 3-406-44333-8, S. 113 (Online).

- Heinrich Gottfried Philipp Gengler: Regesten und Urkunden der Verfassungs- und Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter, Erlangen 1863, S. 446. und S. 981–982.

- Johann Jakob Sell: Geschichte des Herzogtums Pommern von den ältesten Zeiten bis zum Tode des letzten Herzogs, oder bis zum Westfälischen Frieden 1648. Band 2, Berlin 1819, S. 268 ff.

- Flemming-Benz, S. 82–83.

- E. Wendt & Co. (Hrsg.): Übersicht der Preußischen Handelsmarine. Stettin Januar 1848, S. 4 (online [abgerufen am 4. Juni 2015]).

- Heinrich Berghaus: Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen. Teil II, Band 6: Kreise Kamin und Greifenberg, Anklam 1870, S. 138.

- Hasso von Flemming-Benz: Der Kreis Cammin. Holzner, Würzburg 1970, S. 86–87.

- Flemming-Benz, S. 87.

- Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum – Cammin (Hinterpommern); abgerufen am 20. Juni 2016.

- A memorial obelisk in the cemetery in Kamień Pomorski – Kurzdokumentation über den Gedenkstein für den ehemaligen jüdischen Friedhof auf sztetl.org; englisch/polnisch; abgerufen am 20. Juni 2016.

- Flemming-Benz, S. 544 ff.

- Flemming-Benz, S. 560.

- Kamień Pomorski >> 21 ofiar pożaru hotelu Prezydent ogłosił 3-dniową żałobę narodową. radio.lublin.pl, 13. April 2009, abgerufen am 17. April 2009.

- Die Pommersche Zeitung. Nr. 17/2009, S. 5.

- Basler Zeitung, 14. April 2009, S. 36.

- Flemming-Benz, S. 42.

- Gustav Kratz: Die Städte der Provinz Pommern – Abriss ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunden. Berlin 1865, S. 63.

- Christian Friedrich Wutstrack (Hrsg.): Kurze historisch-geographisch-statistische Beschreibung von dem königlich-preußischen Herzogtum Vor- und Hinterpommern. Stettin 1793, S. 431 und Übersichtstabelle auf S. 736.

- Alexander August Mützell und Leopold Krug: Neues topographisch-statistisch-geographisches Wörterbuch des preussischen Staats. Band 5: T–Z, Halle 1823, S. 304–311, Ziffer 297.

- Heinrich Berghaus: Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen. Teil II, Band 6: Kreise Kamin und Greifenberg, Anklam 1870, S. 144–145.

- Königliches Statistisches Bureau: Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Pommern und ihre Bevölkerung. Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. December 1871 bearbeitet und zusammengestellt. Band 3: Die Provinz Pommern, Berlin 1874, S. 60–61, Ziffer 1.

- Michael Rademacher: Cammin. Online-Material zur Dissertation. In: treemagic.org. 2006.

- Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage. 10. Band, Biographisches Institut, Leipzig und Wien 1907, S. 520.

- Der Kleine Brockhaus. 5. Auflage. Band 1, Leipzig 1911, S. 304.

- Der Große Brockhaus. 15. Auflage. 3. Band, Leipzig 1929, S. 610.

- Ludność – Stan i struktura w przekroju terytorialnym. (PDF) Główny Urząd Statystyczny, Stand 31. Dezember 2009 (WebCite (Memento vom 23. Juni 2010 auf WebCite))

- Bischofshaus (Memento vom 24. Dezember 2016 im Internet Archive), Europäische Route der Backsteingotik

- Wykaz sołtysów bei bip.kamienpomorski.pl.