Parkplatz

Ein Parkplatz, auch Parkfläche genannt, ist eine öffentlich zugängliche Fläche, auf der Straßenfahrzeuge geparkt werden können. Damit zählt er zu den Anlagen für den ruhenden Verkehr. In der Alltagssprache wird der Begriff synonym für alle Formen der Unterbringung von parkenden Fahrzeugen verwendet. Auch werden einzelne Stellplätze, Parkstände oder eine Parklücke als Parkplatz bezeichnet.

Öffentliche Parkplätze sind Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur. Gestaltung, Kapazität und Nutzung von Parkplätzen beeinflussen den Gesamtverkehr und den Charakter eines Siedlungsgebietes, daher sind sie auch für die Stadtplanung interessant. Die Anlage von Parkplätzen fällt in den Aufgabenbereich der Verkehrsplanung, die Benutzung wird – sofern es sich nicht um nichtöffentlichen Privatgrund handelt – durch Straßenverkehrs-Ordnungen geregelt. Die Verfügbarkeit von Parkplätzen ist der Gegenstand des öffentlichen Parkraummanagements. Dazu gehören etwa Parkleitsysteme sowie Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung, z. B. die Erhebung von Parkgebühren oder Anwohnerparken.

Begriffe

Allgemein gehört der Parkplatz zu den Abstellflächen wie auch die Parkposition im Luftverkehr. Es handelt sich um Nutzflächen, die zum Zwecke des Parkens von Fahrzeugen dienen.

Im Straßenverkehrsrecht ist ein Parkplatz eine Fläche im öffentlichen Raum, auf dem das Parken z. B. durch eine Beschilderung oder Markierung erlaubt ist.

In der Straßenplanung ist ein Parkplatz eine ebenerdige, nicht überdachte, öffentlich zugängliche und von der Straße abgesetzte Fläche, die vor allem dem Abstellen von Fahrzeugen dient.[1] Ein Parkplatz besteht aus den einzelnen Parkständen, den Zufahrtswegen und möglichen zusätzlichen Einrichtungen, z. B. Parkscheinautomaten. Die Verbindungswege innerhalb eines Parkplatzes heißen Fahrgassen.[2] Im Gegensatz zu Parkhäusern und Garagen werden die Fahrzeuge auf einem Parkplatz unter freiem Himmel abgestellt, ansonsten unterscheiden sich die Begriffe und Parkflächenanlagen kaum.[2]

Parkflächen auf Privatgrund außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche sind Stellplätze[1] und unterliegen anderen Regelungen als öffentliche Parkplätze. Der genaue Rechtsbegriff und die entsprechenden Vorgaben sind in den Stellplatzverordnungen festgelegt.

Alle Parkflächen innerhalb eines Gebiets werden zusammen als Parkraum bezeichnet.[1] Die übergeordnete Betrachtung und Beeinflussung von Parkraum, dessen Verfügbarkeit und Bewirtschaftung ist die Aufgabe des Parkraummanagements.[3]

Unterschiede zwischen Parkplätzen

Parkflächen können sehr unterschiedlich gestaltet sein. Die Umsetzung wird im Einzelfall von vielen Dingen, wie etwa dem verfügbaren Platz, den Geldmitteln, der angestrebten Nutzung oder den rechtlichen Vorschriften, bestimmt. Die folgende Aufzählung unterteilt Parkflächen nach verschiedenen Betrachtungsweisen. Diese Zuordnung ist aber nicht immer eindeutig, daher können zu einem Parkplatz mehrere der Kategorien gleichzeitig passen. Zum Beispiel könnte eine Parkfläche in der Nähe eines Bahnhofs sowohl als P+R-Parkplatz und als Kundenparkplatz für Geschäfte dienen. Außerdem könnte es dort separate Flächen für Autos, Motorräder und Fahrräder geben.

Einteilung nach Lage im Straßennetz

Parkflächen sind immer mit dem Straßennetz verbunden. Nach der Art der Anbindung kann zwischen Parkplätzen im engeren Sinne und Parkflächen im Straßenraum unterschieden werden.

Abgesetzte Parkplätze

Parkplätze außerhalb des öffentlichen Straßenraums sind über eine eigene Zufahrt erreichbar. Aus dem verfügbaren Platz und den Nutzungsanforderungen ergeben sich verschiedene Aufteilungen der Parkfläche, wenn überhaupt eine Aufteilung markiert ist. Die Art der parkenden Fahrzeuge, die Fahrzeugaufstellung und Breite der Fahrgassen bestimmen vornehmlich die Anzahl der verfügbaren Parkstände oder Stellplätze. Parkplätze können verschiedene Beläge haben, solange die Oberfläche ausreichend befahrbar ist. Häufig werden auch Grünflächen und Bäume in die Gestaltung der Parkplätze integriert, um die parkenden Fahrzeuge zu beschatten und die Flächen zu gliedern.[2]

Parkflächen entlang von Straßen

Ausgewiesene Parkflächen an Straßen ohne eigene Zuwege werden Parkstreifen genannt.[1] Die Flächen sind Teil des Straßenquerschnitts, sie können an den Fahrbahnrändern, auf dem Mittelstreifen, sowie teilweise oder vollständig auf Gehwegen[4] ausgewiesen werden. Auch bei Parkstreifen wird zwischen verschiedenen Arten der Fahrzeugaufstellung unterschieden. Kurze Parkstreifen, die von Grünflächen, Bäumen oder Bordsteinen eingegrenzt werden, nennt man Parkbuchten,[1] Parktaschen oder Parkhäfen (vor allem im Berliner Raum[5][6]). Um eine bessere Raumnutzung der Parkstreifen zu erreichen, werden die einzelnen Parkstände häufig durch Fahrbahnmarkierungen gekennzeichnet.

Ist an einer Straße kein Parkstreifen ausgewiesen, ist das Parken in Deutschland nach § 12 StVO an dem rechten Fahrbahnrand bei Beachtung der Situation erlaubt. In verkehrsberuhigten Bereichen dagegen darf nur innerhalb der vorgesehenen Flächen geparkt werden.[7]

Als Ladezone werden Flächen im öffentlichen Raum bezeichnet, die zum Be- und Entladen von Lieferfahrzeugen dienen.[1] Neben den Parkständen können Ladezonen auch Flächen vom Absetzen der Ladung[2] und Rangierflächen[1] umfassen.

Parken in Schrägaufstellung an einer Straße in Port Said, Ägypten

Parken in Schrägaufstellung an einer Straße in Port Said, Ägypten Verschiedene Parkstreifen für Autos in Wettingen

Verschiedene Parkstreifen für Autos in Wettingen Parkende Autos am Straßenrand in Flores, Guatemala

Parkende Autos am Straßenrand in Flores, Guatemala Parkstreifen für Motorräder in Spanien

Parkstreifen für Motorräder in Spanien Ladezone in Paris, ausgeführt als Parkbucht

Ladezone in Paris, ausgeführt als Parkbucht

Parkflächen für verschiedene Fahrzeuge

Auf einer Parkfläche kann es Parkstände bzw. Stellplätze für verschiedene Arten von Fahrzeugen geben. Meist wird durch Markierungen und Schilder deutlich, welche Fahrzeuge wo parken sollen.

Autoparkplatz

Parkplätze für Pkw sind sicherlich die häufigste Art von Parkplätzen. Autoparkplätze gibt es überall, wo Menschen mit dem Auto unterwegs sind. Weltweit gibt es verschiedene Maße für Pkw-Parkstände, für die Größenermittlung kann ein Bemessungsfahrzeug herangezogen werden. In Deutschland sind bei neu angelegten Parkplätzen die folgenden Größen üblich:

| Aufstellung | Breite | Länge | Quelle |

|---|---|---|---|

| Parkstand in Längsaufstellung | 2,00 m regulär

2,30 m bei Begrenzungen |

5,70 m für Rückwärtseinparken

6,70 m für Vorwärtseinparken |

EAR[2] |

| Parkstand in Schräg- und Senkrechtaufstellung | 2,50 m regulär

2,85 m bei einseitigen Begrenzungen 2,90 m bei beidseitigen Begrenzungen |

5,00 m | EAR[2] |

| Private Stellplätze | 2,30 m – 2,50 m | 5,00 m | * |

Manche Pkw-Parkstände sind anders ausgestattet oder beschildert, um besondere Bedürfnisse zu erfüllen. So gibt es etwa:

.jpg.webp)

- Behindertenparkplätze, deren Parkstände etwas breiter sind, um mit einem Rollstuhl an das Auto fahren zu können.

- Parkplätze mit Ladesäulen für Elektroautos.

- Frauenparkplätze, die oft nah an Ausgängen in Parkhäusern liegen.

Lkw-Parkplatz

Speziell ausgewiesene Lkw-Parkplätze kommen besonders an Autobahnen vor.

Fahrradparkplatz

Fahrräder werden meist so abgestellt, dass sie angelehnt und angeschlossen werden können. Deshalb sind Parkflächen für Fahrräder oft mit Anlehnbügeln, Vorderradhaltern oder ähnlichen Einrichtungen ausgestattet.

Busparkplatz

Busparkplätze sind insbesondere im Umfeld von Bahnhöfen, Flughäfen, größeren Hotelanlagen, von Sportstadien, Tagungs- und Kongresszentren, von kulturellen Einrichtungen, touristischen Attraktionen oder Sehenswürdigkeiten erforderlich. In vielen touristisch erschlossenen Städten werden daher spezielle Busparkplätze ausgewiesen.

Motorradparkplatz

Motorradparkplätze sind oftmals innenstadtnahe kleine Parkflächen (meist nur 2 bis 15 Parkstände) die durch ein Schild oder eine Markierung für Motorräder (auch mit Beiwagen) und Kleinkrafträder bzw. Mofas freigegeben sind.

Einteilung nach Nutzung

Unabhängig von ihrer Anlage oder Gestaltung können Parkplätze auch nach besonderen Nutzungen unterteilt werden. Die Bezeichnungen werden nicht immer einheitlich verwendet.

Kunden-, Gäste- oder Besucherparkplatz

Diese Parkplätze werden oft von Unternehmen auf privatem Grund betrieben. Dennoch können sie Teil der öffentlichen Verkehrsfläche sein, wenn sie frei zugänglich sind.[8] Die Parkflächen können für die Dauer des Einkaufs oder des Besuchs genutzt werden, oft auch kostenlos. So können die Menschen bequem in der Nähe ihres Ziels parken und müssen nicht nach einer Parkmöglichkeit suchen. Meist sind die erlaubten Nutzungszeiten begrenzt und die Zufahrten mit Schranken versehen. Die Benutzung außerhalb der Geschäftszeiten ist nicht explizit erlaubt, wird aber häufig toleriert.

In Deutschland lassen Supermärkte, Möbelhäuser oder Krankenhäuser ihre Parkplätze zunehmend von privaten Parkraumbewirtschaftern überwachen. Diese stellen Automaten auf, verlangen Parkscheiben oder stellen durch Parksensoren[9] eine Überschreitung einer maximalen Parkdauer fest. Bei Übertretung der vorgesehenen Regeln wird kein Bußgeld, sondern eine Vertragsstrafe zwischen dem Supermarkt (bzw. Möbelhaus, Krankenhaus usw.) und dem Falschparker erhoben. Eine Forderung darf höchstens doppelt so hoch sein wie ein entsprechendes Bußgeld, sonst ist sie nach § 307 BGB unwirksam. Wird einer Zahlungsaufforderung nicht nachgekommen, erfolgt eine Halterabfrage. Manche Supermärkte zeigen bei nachträglichem Vorzeigen des Kassenbons eigene Kunden gegenüber Kulanz. Die Zahl der Halterabfragen stieg von etwa 53.000 im Jahr 2010 auf 260.000 im Jahr 2016.[10] Parkraumbewirtschafter sind befugt, ein Fahrzeug abschleppen lassen.[11] Die Parkraumbewirtschafter erklären, es würden Fremdparker diszipliniert. Der Parkraumbewirtschafter Park & Control nimmt nach Medienangaben auch Kunden „systematisch ins Visier“; das Unternehmen hat diesbezüglich erklärt, 25 % der Forderungen würden „anstandslos storniert“.[12] Angesichts von Beschwerden haben einige Auftraggeber ihren Vertrag mit dem Parkraumbewirtschafter gekündigt.[9]

Parkplätze als Teil von Rastplätzen und Rasthöfen

Autobahnrasthöfe und Rastplätze (umgangssprachlich auch Autobahnparkplätze genannt) sind Anlagen an Autobahnen und sonstigen Fernstraßen, an denen die Reisenden rasten können.[1] Um die Fahrzeuge dort abstellen zu können, müssen in ausreichender Anzahl Parkplätze vorhanden sein. An Rastanlagen können die Verkehrsteilnehmer ihren Ver- und Entsorgungsbedürfnissen nachkommen sowie Ruhepausen einlegen. Zur Ausstattung von Rastplätzen gehören oft Bänke und Mülltonnen, manchmal gibt es auch Sanitäranlagen oder einen Kinderspielplatz. Sind zusätzliche zusätzlich Einrichtungen wie eine Tankstelle oder eine Restauration an den Rastplatz angeschlossen, spricht man von einem Autobahnrasthof.

Park-and-Ride-Parkplatz

Diese Parkplätze dienen der Verknüpfung von Individualverkehr und öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie liegen in der Nähe von Bahnhöfen, Flughäfen und Nahverkehrshaltestellen, damit die Menschen dort zwischen dem privaten Fahrzeug und dem öffentlichen Verkehr wechseln können. Dabei sollte die Distanz zwischen Parkplatz und Haltestelle möglichst kurz sein.[13] Parkplätze für Fahrräder mit der gleichen Funktion werden Bike-and-Ride-Anlagen genannt.[1] Eine Weiterentwicklung der Park-and-Ride-Anlagen sind die Mobilitätsstationen, an denen gemeinschaftlich genutzte Fahrzeuge (Carsharing, Bikesharing etc.) geparkt werden können.[14] Kiss-and-Ride-Anlagen sind in der Regel keine Parkplätze, da die Fahrzeuge dort nur kurz halten.

Mitfahrparkplatz

An Mitfahrparkplätzen können Fahrgemeinschaften sich treffen, aufeinander warten oder Fahrzeuge abstellen.

Wanderparkplatz oder Wandererparkplatz

In Deutschland werden so Parkplätze bezeichnet, die vor allem für den Wandertourismus gedacht sind. Sie liegen meist außerhalb von Siedlungen in Naherholungsgebieten oder touristisch interessanten Regionen. Durch das Anlegen solcher Parkplätze an wichtigen Punkten des Wanderwegnetzes soll das Parken z. B. an Straßenrändern verhindert werden. Die Parkplätze sind oft Ausgangspunkte für Wanderwege, Autofahrerrundwanderwege führen auch wieder zum gleichen Parkplatz zurück. Wanderparkplätze verfügen häufig über Mülltonnen, um Vermüllung zu vermeiden. Weitere typische Ausstattungen sind Bänke oder Informationstafeln. Das Schild Wanderparkplatz wurde erstmals unter dieser Bezeichnung am 7. April 1967 im Verkehrsblatt des Bundesverkehrsministeriums veröffentlicht.[15] Mit der Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung von 1992 kam es zur Umbenennung in Wandererparkplatz.[16] Diese Bezeichnung ist bis heute im amtlichen Sprachgebrauch verpflichtend,[17] in der Alltagssprache werden die Anlagen auch weiter Wanderparkplatz genannt.[18]

Temporärer Parkplatz

Gibt es für Veranstaltungen keine ausreichenden Parkflächen, werden oft provisorische Parkplätze z. B. auf Wiesen oder Feldern eingerichtet. In der Regel sind diese Flächen nicht oder nur in geringem Maße befestigt, des Weiteren fehlen Parkflächenmarkierungen. Bei Großveranstaltungen werden manchmal die Autos über speziell eingerichtete Leitsysteme auf verfügbare Flächen gelenkt.

Parkzone

Eine Parkzone ist ein ausgewiesenes Gebiet, in dem abweichende Regeln zum Parken gelten. So wollen die Städte Einfluss auf die Nutzung der Parkflächen nehmen (Parkraummanagement). Die genauen Regelungen unterscheiden sich je nach Stadt und Land. Manche Städte, z. B. Prag,[19] Sofia, Essen[20] oder Barcelona[21] weisen auch mehrere Parkzonen mit verschiedenen Regeln und Tarifen aus. Parkzonen werden häufig mit dem Anwohnerparken kombiniert.

Deutschland

Nach § 13 StVO muss in einer Parkzone die Ankunftszeit mit einer Parkscheibe angegeben werden, die vorgegebene Parkdauer darf nicht überschritten werden. Zusätzlich können Parkgebühren erhoben werden.

Die Beschilderungen für eine Parkzone entwickelten sich aus der Parkverbotszone und den blauen Zonen. Inzwischen sind zwei Schilder möglich, die Parkraumbewirtschaftungszone und die eingeschränkte Halteverbotszone. In Kombination mit Zusatzzeichen können so alle Parkregelungen umgesetzt werden.[22]

Österreich

In Österreich gibt es Kurzparkzonen oder blaue Zonen, in denen das Parken nur für eine bestimmte Zeit erlaubt ist. Dort kann das Parken entweder kostenlos (dann nur mit Parkscheibe) oder kostenpflichtig sein.[23]

Schweiz

_01.jpg.webp)

Die Parkzonen in der Schweiz heißen Blaue Zone, sie sind mit einer blauen Markierung gekennzeichnet. Dort dürfen Fahrzeuge werktags zwischen 8 und 18 Uhr mit einer Parkscheibe für eine Stunde parkieren.[24]

Niederlande

Auf Parkflächen mit einer blauen Markierung ist das Parken nur mit Parkscheibe erlaubt.[25]

Wirkungen

Parkplätze entstanden als Begleiterscheinung einer zunehmend mobilen und motorisierten Gesellschaft. In einer autogerechten (Stadt-)Landschaft benötigen alle Einrichtungen Pkw-Parkplätze in der Nähe, damit sie mit dem Auto erreichbar sind. Für viele Unternehmen mit Publikumsverkehr waren und sind Parkplätze daher ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Auswirkungen dieser Entwicklung werden mit der Verkehrswende zunehmend kritisch betrachtet. Der Verkehrsforscher und Aktivist Hermann Knoflacher meinte dazu:

„Die Lösung der Verkehrprobleme erfolgt beim Menschen und dem ihm Nächstliegenden – dem Parkplatz.“[26]

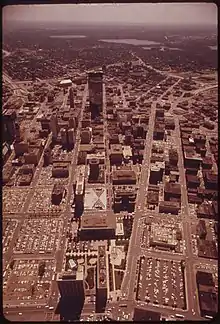

In Deutschland sind private Pkw durchschnittlich etwa 95 % des Tages, also über 23 Stunden pro Tag, auf Parkflächen abgestellt.[27] Ähnliche Zahlen lassen sich auch in anderen Ländern beobachten.[28] Dadurch werden erhebliche Teile des Verkehrsraums für Parkplätze benötigt. In Hannover belegen Parkflächen über 15 % des Stadtgebiets, damit ist der Anteil dort in Deutschland am größten.[29] Parkplätze beeinflussen so sichtbar das Stadtbild, oft werden sie als unschön und störend wahrgenommen. Durch ihre großen asphaltierten Flächen wirken Parkplätze auch als Wärmeinseln.[30] In großen Städten wird der Interessenkonflikt um Parkplätze besonders deutlich, da die öffentlichen Flächen begrenzt groß sind, aber intensiv genutzt werden. Interessenverbände wie der ADFC werben beispielsweise dafür, dass Städte ihre Pkw-Parkplätze nicht kostenlos anbieten, um mehr Platz für den Radverkehr zu schaffen.[31]

Verfügbarkeit von Parkraum

Für alle Wege, die mit einem privaten Fahrzeug (also im Individualverkehr) zurückgelegt werden, wird mindestens ein Parkplatz am Endpunkt der Fahrt benötigt.[32] Dabei bevorzugen die Menschen kurze Wege vom Ausgangspunkt zum Fahrzeug und vom Fahrzeug zum Zielort.[33] Freie, möglichst günstig gelegene und kostengünstige Parkplätze sind aus dieser Sicht ideal. Die Verfügbarkeit von Parkplätzen ist auch für die Attraktivität und Nutzung der Verkehrsmittel ein entscheidender Faktor.[34]

Parknachfrage und Parkraumangebot

Die Verfügbarkeit von Parkraum wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Sind die Parkflächen in einem Gebiet häufig ausgelastet oder überlastet, spricht man von (hohem) Parkdruck, umgangssprachlich auch von Parkplatzknappheit oder Parkplatznot. Eine Folge kann eine zunehmende Zahl von falsch parkenden Fahrzeugen sein.[35]

Die Nachfrage nach Parkraum von den verschiedenen Ansprüchen der Nutzung, dem Parkverhalten, abhängig. Diese wird wiederum von der Art der umliegenden Gebäude beeinflusst, in einem Wohngebiet überwiegt z. B. die Nachfrage der dort lebenden Menschen. Die Parknachfragen unterscheiden sich vor allem in der Parkdauer und der Häufigkeit der Parkvorgänge. Man kann folgende Nutzungsgruppen nach dem Parkverhalten unterscheiden:

- Bewohner parken sehr lang (Dauerparker), oft verlassen die Fahrzeuge das Wohngebiet tagsüber.[36]

- Im Berufs- und Ausbildungsverkehr parken die Menschen häufig für mehrere Stunden, meist aber nicht nachts.[37]

- Im Einkaufs- und Erledigungsverkehr sind die Parkzeiten sehr kurz, die Nachfrage ist von den Öffnungszeiten der umliegenden Einrichtungen abhängig.[38]

- Der Liefer- und Wirtschaftsverkehr benötigt vor allem Flächen nah an seinen Zielen, die Parkdauer ist eher kurz.[39]

- Besucherverkehr ist stark von der Art der besuchten Veranstaltung oder Einrichtung abhängig.[40]

Das Parkraumangebot umfasst alle Parkflächen eines Gebiets mit den dort geltenden Konditionen. Es kann verändert werden, indem entweder neue Parkplätze geschaffen oder bestehende Parkflächen rückgebaut werden. Außerdem können durch die Form der Bewirtschaftung Parkplätze effizienter genutzt werden.[41]

Parkplatzsuche

Die Suche nach einem freien Parkplatz verursacht Kosten in Form von Treibstoffkosten, Gesundheitsschäden, Umweltschäden und Zeitverlust sowie Frust. In einem kleinen Geschäftsviertel von Los Angeles werden jährlich 180.000 l Benzin nur für die Parkplatzsuche verbraucht, welche dabei zu 730 t CO2 verbrannt werden. Der Parkplatzsuchverkehr macht laut dem ehemaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt 40 % des Verkehrsaufkommens in den Städten aus.[42] Laut einer Studie im Auftrag des Forschungsvereinigung Automobiltechnik wird jährlich in Deutschland insgesamt etwa 560 Millionen Stunden lang nach einem Parkplatz gesucht.[43] In extremen Fällen wie 2019 in Los Angeles stritten sich zwei Menschen anderthalb Stunden lang um eine freie Parklücke.[44]

Beeinflussung durch Parkraummanagement und Parkraumkonzepte

Unter dem Oberbegriff Parkraummanagement werden mehrere Maßnahmen zusammengefasst, mit denen kommunale Verwaltungen die Verfügbarkeit von Parkraum beeinflussen können. Ein Plan zur Festlegung solcher Maßnahmen wird auch Parkraumkonzept genannt. Durch Parkraumkonzepte soll der Pkw-Verkehr in Städten auf andere Verkehrsmittel verlagert und verträglicher gemacht werden.[45] Die wesentlichen Einflussmöglichkeiten sind

- die Parkraumbewirtschaftung

- die langfristige Steuerung des Parkraumangebots, sowohl

- die Beeinflussung der Parknachfrage durch Leit- und Informationssysteme[46]

Gelegentlich wird mit Parkraummanagement auch nur auf die Bewirtschaftung und Angebotssteuerung gemeint.[47]

Informationssysteme und Parkleitsysteme

Durch Informationssysteme soll der Autoverkehr zu freien Parkplätzen geleitet werden, um die Parkplatzsuche zu verkürzen und den Parkraum effizienter zu nutzen. Die Informationen können über Schilder, digitale Anzeigen oder internetbasierte Systeme verbreitet werden. Viele Städte in industrialisierten Ländern besitzen ein solches Parkleitsystem für freie Parkhaus-Stellplätze. Amerikanische Städte, voran San Francisco, planten ab Herbst 2008, nicht nur die Stellplätze in Parkhäusern, sondern auch in kostenpflichtigen Parkbuchten (zunächst 6.000 von 24.000) zu erfassen. Die Belegung soll auf Anzeigetafeln angezeigt sowie über das Handy oder Navigationssystem abrufbar sein.[48] Auch in Schweizer Städten existieren ähnliche Systeme. So sind beispielsweise in der Stadt Zürich diverse Parkhäuser und auch öffentliche Parkplätze im Parkleitsystem erfasst. Dieses ist vor Ort (mittels Anzeigetafeln), online sowie per Handy abrufbar.[49]

Umnutzungen

Öffentliche Parkplätze sind Teil des städtischen Raumes, der durch die öffentliche Hand umgestaltet werden kann. Heute werden Pkw-Parkplätze mit im Sinne einer nachhaltigen, sanften Mobilität nicht mehr nur positiv gesehen. Daher werden immer wieder Parkflächen verkleinert oder umgenutzt, z. B. als Grünfläche, Aufenthaltsfläche, für einen Busfahrstreifen oder einen Radweg. Solche Maßnahmen sind oft umstritten, weil Gewerbetreibende oder dort wohnende Menschen Nachteile für sich sehen.[50][51][52]

Im Zuge von Aktionen wie dem Parking Day werden Parkflächen für eine begrenzte Zeit umgenutzt. Damit soll auf den Platz aufmerksam gemacht werden, den Autoparkplätze in einer Stadt beanspruchen.[53] Parklets sind hingegen meist dauerhaft angelegte kleine Parks auf ehemaligen Pkw-Parkständen.

Planung und Bau

Situation in Deutschland

Für den Entwurf von neuen öffentlichen Parkplätzen gelten in Deutschland die Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR).

Beschilderung und Markierung

International hat sich, etwa durch internationale Verträge wie das Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen, das Parkplatzschild mit dem Buchstaben „P“ (in Lateinamerika auch oft auch „E“) in weißer Farbe auf blauem Hintergrund durchgesetzt. Ebenfalls weit verbreitet ist das runde Parkverbotszeichen mit roter Umrandung und einem diagonalen roten Balken auf blauem Grund. Die genauen Ausführungen, Bedeutungen und Anwendungen können aber trotzdem international verschieden sein. In einigen Ländern, wie z. B. den Vereinigten Staaten oder Brasilien werden auch grundsätzlich andere Schilder verwendet.

Positive und negative Beschilderung

Parkflächen können sowohl positiv mit Parkplatzschildern als auch negativ durch Parkverbote definiert werden.[54]

- Positiv-Beschildungen in verschiedenen Ausführungen

Schild „Parkieren gestattet“ in der Schweiz und in Liechtenstein

Schild „Parkieren gestattet“ in der Schweiz und in Liechtenstein Österreichisches Hinweisschild „Parken“

Österreichisches Hinweisschild „Parken“ Hinweisschild „Parken“ in Indonesien

Hinweisschild „Parken“ in Indonesien Schild „Parken erlaubt“ in Chile

Schild „Parken erlaubt“ in Chile Schild „Parken erlaubt“ in Brasilien

Schild „Parken erlaubt“ in Brasilien Schild „Parken ohne Einschränkungen erlaubt“ in Australien

Schild „Parken ohne Einschränkungen erlaubt“ in Australien

- Negativ-Beschildungen (Parkverbot) in verschiedenen Ausführungen

%252C_StVO_1992.svg.png.webp) Vorschriftzeichen „Eingeschränktes Haltverbot“ in Deutschland

Vorschriftzeichen „Eingeschränktes Haltverbot“ in Deutschland.svg.png.webp) Schild „Parken verboten“ in Finnland

Schild „Parken verboten“ in Finnland Schild „Parken verboten“ in Südkorea

Schild „Parken verboten“ in Südkorea Parkverbotsschild in den Ländern der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika

Parkverbotsschild in den Ländern der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika Parkverbotsschild in Irland

Parkverbotsschild in Irland Schild „Nicht Parken“ in den Vereinigten Staaten

Schild „Nicht Parken“ in den Vereinigten Staaten

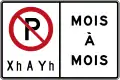

Parkschilder und Parkverbotsschilder mit zusätzlichen Einschränkungen, Zusatzzeichen

In fast allen Ländern gibt es Schilder, die die Nutzung der Parkflächen genauer regeln. Im einfachsten Fall weisen zusätzliche Pfeile die Richtung aus, für die die Beschilderung gilt. In manchen Ländern gibt es Zusatzzeichen bzw. Zusatztafeln, die z. B. zusammen mit Parkplatzschildern oder Parkverbotszeichen angebracht werden können und so die Geltung präzisieren. Häufig vermitteln die Schilder Informationen zu

- der Wirkungsrichtung (vom Standort des Schildes aus gesehen)

- der Parkdauer

- dem Zeitraum der Nutzung

- der Art der Nutzung

- der Art der Fahrzeuge

- der Parkraumbewirtschaftung

- den Ausnahmeregelungen

- etc.

Belgisches Schild für einen Lkw-Parkplatz

Belgisches Schild für einen Lkw-Parkplatz.svg.png.webp) Parkverbot an ungeraden Tagen, hier aus Belarus

Parkverbot an ungeraden Tagen, hier aus Belarus Japanisches Schild zum Parken in Schrägaufstellung

Japanisches Schild zum Parken in Schrägaufstellung.svg.png.webp) Behindertenparkplatz auf der linken Seite mit 30 Minuten Höchstparkdauer – Schild aus Neuseeland

Behindertenparkplatz auf der linken Seite mit 30 Minuten Höchstparkdauer – Schild aus Neuseeland

Britisches Schild mit positiver und negativer Wirkung und verschiedenen Einschränkungen

Britisches Schild mit positiver und negativer Wirkung und verschiedenen Einschränkungen%252C_StVO_2017.svg.png.webp) Deutsches Zusatzzeichen „Gebührenpflichtig“

Deutsches Zusatzzeichen „Gebührenpflichtig“

Zonenbeschilderung

Parkzonen werden entweder durch ein Schild oder eine Markierung am Anfang und Ende der Zone oder durch andersfarbige Parkflächenmarkierungen definiert.

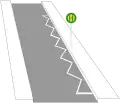

Markierungen

Straßenmarkierungen werden ebenfalls zur Kennzeichnung von Parkflächen oder Parkverbotsflächen genutzt. Je nach Land und Zone können die Markierungen nur in Verbindung mit Verkehrszeichen oder auch alleine einen Parkplatz oder ein Parkverbot definieren.

Markierung eines Taxistands in der Schweiz und in Liechtenstein – dort gilt ein Parkierungsverbot für private Pkw.

Markierung eines Taxistands in der Schweiz und in Liechtenstein – dort gilt ein Parkierungsverbot für private Pkw. Grenzmarkierung für Parkverbote in Deutschland

Grenzmarkierung für Parkverbote in Deutschland Parkverbotslinie in der Schweiz und in Liechtenstein

Parkverbotslinie in der Schweiz und in Liechtenstein Markierung durch verschiedene Farben des Pflasters, hier bei einem Behindertenparkplatz in Indonesien

Markierung durch verschiedene Farben des Pflasters, hier bei einem Behindertenparkplatz in Indonesien Motorradparkplatz in Bad Wildungen mit markiertem Piktogramm, gepflasterten Begrenzungen und einem Schild mit Zusatzzeichen

Motorradparkplatz in Bad Wildungen mit markiertem Piktogramm, gepflasterten Begrenzungen und einem Schild mit Zusatzzeichen

Deutschland

- Verschiedene Darstellungen für ein Parkplatzschild in Deutschland

Zeichen 299:

Zeichen 299:

Grenzmarkierung für Halt- oder Parkverbote Zeichen 314:

Zeichen 314:

„Parken“ Zeichen 315-55:

Zeichen 315-55:

Parken auf Gehwegen Zeichen 317:

Zeichen 317:

Wandererparkplatz Zeichen 316:

Zeichen 316:

Parken und Reisen Zeichen 316-50:

Zeichen 316-50:

Parken und Mitfahren Zeichen 314.1:

Zeichen 314.1:

Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone Zeichen 229:

Zeichen 229:

Taxenstand Ausfahrt zu einem Autobahnparkplatz

Ausfahrt zu einem Autobahnparkplatz Zeichen 314-50:

Zeichen 314-50:

Parkhaus, Parkgarage

Je nach Art und Funktion des Parkplatzes kann das Schild durch Zusatzschilder (etwa Bewohnerparken) ergänzt werden oder in abgewandelter Form verwendet werden.

- Exemplarische Darstellung möglicher Zusatzzeichen

Zeichen 1040-32:

Zeichen 1040-32:

2 Stunden nur mit Parkscheibe Zeichen 1044-10:

Zeichen 1044-10:

nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung%252C_StVO_1992.svg.png.webp) Zeichen 1044-30:

Zeichen 1044-30:

nur für explizit aufgeführte Parkausweisnummer Zeichen 1050-33:

Zeichen 1050-33:

Elektrofahrzeuge%252C_StVO_2017.svg.png.webp) Zeichen 1053-31:

Zeichen 1053-31:

nur mit Parkschein%252C_StVO_2017.svg.png.webp) Zeichen 1053-32:

Zeichen 1053-32:

gebührenpflichtig%252C_StVO_2017.svg.png.webp) Zeichen 1060-31:

Zeichen 1060-31:

Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen

Trivia

Ein öffentlicher Parkplatz unter Straßenlaternen wird scherzhaft auch als „Laternengarage“ bezeichnet[55] – er gilt als „besser“, weil diebstahlsicherer.

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

- Forschungsgesellschaft für das Straßen- und Verkehrswesen - Querschnittsausschuss Begriffsbestimmungen: Begriffsbestimmungen - Teil: Verkehrsplanung, Straßenentwurf und Straßenbetrieb. Ausg. 2012 Auflage. FGSV-Verlag, Köln 2012, ISBN 978-3-86446-024-1 (fgsv-verlag.de [PDF; abgerufen am 16. Oktober 2019]).

- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Arbeitsgruppe Straßenentwurf: EAR 05 - Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs. FGSV-Verlag, Köln 2012, ISBN 978-3-7812-1632-7.

- Uta Bauer, Martina Hertel, Robert Sedlak: Parkraummanagement lohnt sich! Leitfaden für Kommunikation und Verwaltungspraxis. Hrsg.: Agora Verkehrswende. Februar 2019, S. 7–9 (agora-verkehrswende.de [PDF]).

- FUSS e.V.: Legalisiertes Gehwegparken. Abgerufen am 9. November 2019.

- Elmar Schütze: Parking Day-Flashmob: Vorgarten-Idyll im Parkhafen. 20. September 2013, abgerufen am 9. November 2019.

- Motorradfahrer prallt gegen Pkw. 18. Februar 2019, abgerufen am 9. November 2019.

- Anlage 3 StVO 2013 - Einzelnorm. Abgerufen am 28. Oktober 2019.

- Anwendung der StVO-Regeln und der StVG-Normen auf Parkplätzen und in Parkhäusern. Abgerufen am 9. November 2019.

- Lidl: Böses Erwachen für Kundin - So erklärt es der Discounter. In: merkur.de. 20. Januar 2020, abgerufen am 18. Oktober 2021.

- Strafzettel auf dem Supermarktparkplatz – Wie ahnungslose Kunden abkassiert werden. In: Vorsicht Verbraucherfalle. ARD, 18. Dezember 2017, abgerufen am 18. Oktober 2021.

- „Strafzettel“ auf dem Supermarktparkplatz. In: adac.de. 13. April 2021, abgerufen am 18. Oktober 2021.

- Martin Becker: Die große Abzocke am Parkplatz: So werden Kunden systematisch ins Visier genommen. In: merkur.de. 18. Dezember 2017, abgerufen am 22. Januar 2020.

- Arbeitsteam P + R des VDV-Planungsausschusses: Konzeption, Planung und Betrieb von P + R. Hrsg.: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Februar 1993, S. 28 ff.

- Verkehrsclub Deutschland: Mobilitätsstationen. 24. September 2019, abgerufen am 4. November 2019.

- Verkehrszeichen für Wanderparkplätze. In: Verkehrsblatt 1967, Nr. 128, S. 298.

- Verkehrsblatt, 1, 1992, S. 188.

- Verkehrszeichen des Verkehrszeichenkatalogs – Liste der amtlichen Bezeichnungen. (PDF; 76 kB) Bundesanstalt für Straßenwesen, April 2017, abgerufen am 19. November 2018.

- Wanderparkplatz, der. In: Duden. Abgerufen am 19. November 2018.

- Helena Šulcová: Parkplatznot in Prag! Mitteldeutscher Rundfunk, 17. Juni 2019, abgerufen am 26. November 2019.

- Stadt Essen: Parkzonen und Parkgebühren. Abgerufen am 23. November 2019.

- Alles, was man über das Parken in Barcelona wissen muss. In: ShBarcelona. 22. März 2016, abgerufen am 23. November 2019.

- Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, Ressort Verkehr (Hrsg.): Die Verkehrsschau. München 2017, S. 63 f. (adac.de [PDF]).

- Parken in Wien und Österreich: Bestimmungen & Information. Abgerufen am 23. November 2019.

- Adrian Küpfer, Maria Kressbach: Parkieren in der blauen Zone: So geht’s richtig. Schweizer Radio und Fernsehen SRF, 4. April 2018, abgerufen am 23. November 2019 (Schweizer Hochdeutsch).

- Auswärtiges Amt: Niederlande: Reise- und Sicherheitshinweise. Abgerufen am 23. November 2019.

- Knoflacher, Hermann: Stehzeuge - Fahrzeuge : der Stau ist kein Verkehrsproblem. Böhlau, Wien 2001, ISBN 3-205-98988-0, S. 10.

- infas, DLR, ivt (Hrsg.): Mobilität in Deutschland 2017 - Ergebnisbericht. Bonn Februar 2019, S. 76 (mobilitaet-in-deutschland.de [PDF]).

- Martin Randelhoff: Die größte Ineffizienz des privaten Pkw-Besitzes: Das Parken. In: Zukunft Mobilität. 25. März 2016, abgerufen am 16. November 2019.

- Parkende Pkw: In diesen Städten rauben Autos den meisten Platz. 8. Oktober 2016, abgerufen am 16. November 2019.

- Auf Parkplatzsuche? Städte entwickeln neue intelligente und grüne Lösungen. In: URBAN HUB. 31. Januar 2018, abgerufen am 26. November 2019.

- ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e V: 21.09. Park(ing) Day – ADFC: „Parken muss deutlich teurer werden!“ 21. September 2018, abgerufen am 7. Dezember 2019.

- Apel, Dieter, Lehmbrock, Michael: Stadtverträgliche Verkehrsplanung : Chancen zur Steuerung des Autoverkehrs durch Parkraumkonzepte und -bewirtschaftung. Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin 1990, ISBN 3-88118-162-8, S. 28.

- Stadt Regensburg - Stadtplanungsamt: Strategiekonzept Parken in der Innenstadt. (PDF) Mai 2017, S. 8 f., abgerufen am 11. November 2019.

- Paul Widmer: Einfluss des Parkierungsangebots auf das Verkehrsverhalten. (PDF) Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten, 15. Januar 2019, abgerufen am 11. November 2019.

- Apel, Dieter, Lehmbrock, Michael: Stadtverträgliche Verkehrsplanung : Chancen zur Steuerung des Autoverkehrs durch Parkraumkonzepte und -bewirtschaftung. Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin 1990, ISBN 3-88118-162-8, S. 23 f.

- Parkverhalten der Bewohner. Forschungs-Informations-System für Mobilität, Verkehr und Stadtentwicklung, 11. Oktober 2018, abgerufen am 13. November 2019.

- Parkverhalten des Berufs- und Ausbildungsverkehrs. Forschungs-Informations-System für Mobilität, Verkehr und Stadtentwicklung, 11. November 2018, abgerufen am 13. November 2019.

- Parkverhalten des Einkaufs- und Erledigungsverkehrs. Forschungs-Informations-System für Mobilität, Verkehr und Stadtentwicklung, 6. März 2019, abgerufen am 13. November 2019.

- Parkverhalten des Liefer- und Wirtschaftsverkehrs. Forschungs-Informations-System für Mobilität, Verkehr und Stadtentwicklung, 11. November 2018, abgerufen am 13. November 2019.

- Parkverhalten des Besucherverkehrs. Forschungs-Informations-System für Mobilität, Verkehr und Stadtentwicklung, 11. November 2018, abgerufen am 13. November 2019.

- Beeinflussung des Parkraumangebots. Forschungs-Informations-System für Mobilität, Verkehr und Stadtentwicklung, 14. Januar 2019, abgerufen am 15. November 2019.

- Dr. Gerald Schneider, Hubert Obermaier, Markus Peherstorfer: Autobranche in „ganz schwerem Fahrwasser“. Interview im Straubinger Tagblatt am 09.09.2017. In: Straubinger Tagblatt. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 9. September 2017, archiviert vom Original am 30. Juli 2018; abgerufen am 11. November 2019.

- Prognos AG: Auskunft über verfügbare Parkplätze in Städten. In: Forschungsvereinigung Automobiltechnik (Hrsg.): FAT-Schriftenreihe. Nr. 271. VDA, 2015 (vda.de [PDF; abgerufen am 11. November 2019]).

- Elisabeth Kochan: Sie filmt den sturen Kampf um eine Parklücke – Anderthalb. Stunden. Lang. In: Watson. 4. April 2019, abgerufen am 11. November 2019.

- Apel, Dieter, Lehmbrock, Michael: Stadtverträgliche Verkehrsplanung : Chancen zur Steuerung des Autoverkehrs durch Parkraumkonzepte und -bewirtschaftung. Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin 1990, ISBN 3-88118-162-8, S. 58 f.

- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.): Leitfaden Parkraumbewirtschaftung. Dezember 2004, S. 3 f. (berlin.de [PDF; abgerufen am 9. November 2019]).

- Parkraummanagement. Stadt München - Referat für Stadtplanung und Bauordnung, abgerufen am 9. November 2019.

- ??? (Nicht mehr online verfügbar.) Ehemals im Original; abgerufen am 16. November 2016. (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) ZDF 22. Juli 2008

- Parkleitsystem Stadt Zürich, pls-zh.ch

- Britta Bielefeld: „Existenzgefährdend“: 78 Parkplätze sollen weg – Innenstadt-Händler sind sauer. In: Göttinger Tageblatt. 17. Oktober 2019, abgerufen am 7. Dezember 2019.

- Bert-Christoph Gerhards: Parkplätze fallen weg: Anwohner kritisieren Umgestaltung von Rheindorfer Platz. In: Kölner Stadt-Anzeiger. 20. November 2018, abgerufen am 7. Dezember 2019.

- Anna Schmatz: In Stuttgart-Ost fallen 35 Parkplätze weg: Anwohner sauer über Busspur. In: Bild. 26. Oktober 2019, abgerufen am 7. Dezember 2019.

- Home - PARKingDay Berlin. Abgerufen am 7. Dezember 2019.

- Parkverbot sorgt für Zwist mit Behörde. In: Rheinpfalz. 25. Juli 2016, abgerufen am 5. November 2019.

- Laternengarage, Duden, abgerufen am 4. Juli 2011.

.jpg.webp)