2. Stoßarmee

Die 2. Stoßarmee (russisch 2-я ударная армия) war eine von fünf während des Zweiten Weltkrieges aufgestellten Stoßarmeen der Roten Armee. Sie ging Ende Dezember 1941 aus der Umbenennung der 26. Armee hervor und kämpfte bis Ende 1944 im Bestand der Wolchow- und Leningrader Front, bevor sie zur 2. Weißrussischen Front transferiert wurde. Sie nahm unter anderem an den Ladoga-Schlachten, der Leningrad-Nowgoroder Operation, der Baltischen Operation und der Schlacht um Ostpreußen teil und blieb anschließend bis Januar 1946 in Mecklenburg stationiert, bevor sie im April 1946 aufgelöst wurde. Sie blieb in besonderer Erinnerung durch die Schlacht am Wolchow Anfang 1942, bei der ihr Oberbefehlshaber Andrei Wlassow gefangen genommen wurde, der anschließend für die Deutschen die Russische Befreiungsarmee aufstellte.

|

2. Stoßarmee | |

|---|---|

Hoheitsabzeichen der Streitkräfte der UdSSR | |

| Aktiv | 24. Oktober 1941 bis April 1946 |

| Staat | |

| Streitkräfte | RA 1941–1946 CA 1946 |

| Teilstreitkraft | Landstreitkräfte (im Sinne von Heer) |

| Typ | Großverband |

| Unterstellte Truppenteile |

mehrere Divisionen diverse selbständige Brigaden, Regimenter und Bataillone |

| Standort | 1946 Schwerin in Mecklenburg |

| Kommandeur | |

| Wichtige Kommandeure |

siehe Liste |

Geschichte

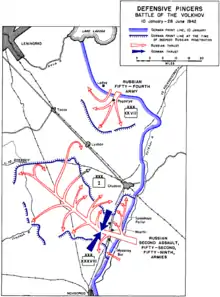

Die 2. Stoßarmee wurde am 25. Dezember 1941 durch Umbenennung der 26. Armee (1. Formation) im Raum nördlich des Ilmensees an der Wolchow-Front aufgestellt. Ihre Nachbarn waren links die 52. Armee und rechts die 59. Armee. Am 7. Januar 1942 begann sie eine Operation zur Überschreitung des Wolchow mit dem Ziel, tief in den Rücken der Leningrad belagernden Truppen der Heeresgruppe Nord zu gelangen und diese zum Abbruch der Leningrader Blockade zu zwingen (Schlacht am Wolchow, in der russisch/sowjetischen Militärgeschichtsschreibung als Ljubaner Operation bekannt). Erst nach mehrtägigen Kämpfen gelang die Bildung eines Brückenkopfes am westlichen Ufer des Flusses, der bis Ende Januar gesichert werden konnte, und die Unterbrechung der Bahnlinie Leningrad–Nowgorod. Im März 1942 wurde die auf Ljuban durchgebrochene Armee durch deutsche Gegenangriffe am Wolchow von der eigenen Front isoliert, musste aber auf höheren Befehl in ihren erreichten Stellungen ausharren, bevor sie im April 1942 den Befehl zum Rückzug aus dem Kessel erhielt. Allerdings konnten sich lediglich bis zu 16.000 Mann bis Ende Juni durch die Linien der Deutschen bzw. die zeitweilig geschaffenen Korridore durchschlagen, der Rest fiel oder geriet in Gefangenschaft.

Ab Mitte Juli 1942 wurde die praktisch komplett vernichtete Armee aus Resten und neu zugeführten Verstärkungen im Raum südlich des Ladogasees neu aufgestellt. Ab dem 8. September 1942 wurde die immer noch stark geschwächte Armee in die Erste Ladoga-Schlacht geworfen. Sie musste schon Ende des Monats wieder aus den Linien gezogen werden und wurde erneut neu zusammengesetzt. Bis Dezember 1942 wuchs sie wieder auf eine Stärke von rund 165.000 Mann, über 2000 Geschützen und mehr als 200 Panzern an. Ihr nächster Einsatz erfolgte in der Zweiten Ladoga-Schlacht im Januar 1943 (in der russischen Militärgeschichtsschreibung Operation Iskra). Bis Ende des Monats konnte durch die Vereinigung der 67. Armee und der 2. Stoßarmee im Raum nördlich Sinjawino ein schmaler Korridor nach Leningrad geöffnet werden. Eine Einnahme der Höhen von Sinjawino, die im Februar 1943 versucht wurde, scheiterte jedoch. Den Rest des Jahres 1943 verbrachte die Armee überwiegend im Stellungskrieg.

Ende Oktober 1943 wurde das Armeehauptquartier heimlich in Vorbereitung auf eine Angriffsoperation aus dem Brückenkopf von Oranienbaum westlich von Leningrad aus der Front gezogen und auf dem Seeweg dorthin verlegt. Im Zuge der Krasnoje Selo-Ropschaer Operation brach die 2. Stoßarmee ab dem 14. Januar 1944 aus dem Oranienbaumer Brückenkopf aus und erreichte schon eine Woche später den Zusammenschluss mit der 42. Armee der Leningrader Front südöstlich von Ropscha. Dies war der Auftakt zur Leningrad-Nowgoroder Operation der Leningrader und Wolchow-Front, in deren Verlauf bis Anfang März die Heeresgruppe Nord aus dem Leningrader und Kalininer Gebiet auf die „Panther-Stellung“ zurückgeworfen und die Leningrader Blockade endgültig beendet wurde. Es folgte bis Sommer 1944 die Teilnahme an der Schlacht um den Brückenkopf von Narva. Die Stadt und das Hinterland von Narva konnten Ende Juli im Zusammenwirken mit den Truppen der 8. Armee zurückerobert werden. Bis Anfang September folgten vergebliche Versuche, die deutsche „Tannenbergstellung“ zu überwinden. Anschließend wurde die Armee in Vorbereitung auf die Baltische Operation auf die Südwestseite des Peipussees verlegt.

Am 17. September ging die 2. Stoßarmee im Rahmen der Tallinner Operation aus ihren Stellungen östlich von Tartu zum Angriff über und erreichte innerhalb weniger Tage den Zusammenschluss mit der aus dem Raum Narva vorrückenden 8. Armee in Raum Rakvere. Bis Ende des Monats war das gesamte festländische Estland wieder in sowjetischem Besitz.

Um den Jahreswechsel 1944/45 wurde die 2. Stoßarmee zur 2. Weißrussischen Front transferiert, wo sie am Narew im Raum Różan versammelt wurde. Ab dem 14. Januar griff sie im Rahmen der Mlawa-Elbinger Operation in Richtung Nordwesten an und erreichte am 26. Januar Marienburg. Am 10. Februar konnte Elbing eingenommen werden. Im Zuge der Schlacht um Ostpommern fiel am 11. März Dirschau an die Armee, die ihren Vormarsch auf Danzig fortsetzte, das am 30. März eingenommen wurde. Eine Woche später begann der Abmarsch an die Oder, wo die Armee in Raum Stettin eingesetzt wurde. Ab Ende April nahm die Armee an der Stettin-Rostocker Operation der 2. Weißrussischen Front teil und eroberte Anklam, Stralsund sowie die Inseln Wollin, Usedom und Rügen.

Nachkriegsperiode

Nach dem Kriegsende wurde die Armee als Teil der Gruppe der Sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland mit Hauptquartier in Schwerin in Mecklenburg stationiert. Das Armeehauptquartier wurde Anfang 1946 aus Deutschland abgezogen und im April zum Hauptquartier des neuen Archangelsker Militärbezirks umgebildet.

Befehlshaber

- Grigori Grigorjewitsch Sokolow – 25. Dezember 1941 bis 10. Januar 1942

- Nikolai Kusmitsch Klykow – 10. Januar bis 16. April 1942

- Andrei Andrejewitsch Wlassow – 16. April bis 1. Juli 1942

- Nikolai Kusmitsch Klykow – 24. Juli bis 2. Dezember 1942

- Wladimir Sacharowitsch Romanowski – 2. Dezember 1942 bis 23. Dezember 1943

- Iwan Iwanowitsch Fedjuninski – 24. Dezember 1943 bis April 1946

Literatur

- Вторая ударная в битве за Ленинград. Лениздат, 1983.

- Юлий Квицинский: Генерал Власов: Путь предательства. Современник, 1999. ISBN 5-270-01284-7.

- Григорий Севастьянов: Мои воспоминания и размышления.

- Военный энциклопедический словарь. Воениздат, 1984.