Zeche Lothringen

Die Zeche Lothringen war ein Steinkohlen-Bergwerk im Bochumer Stadtteil Gerthe.

| Zeche Lothringen | |||

|---|---|---|---|

| Allgemeine Informationen zum Bergwerk | |||

| |||

| Abbautechnik | Untertagebau | ||

| Informationen zum Bergwerksunternehmen | |||

| Betreibende Gesellschaft | Gewerkschaft Lothringen / Eschweiler Bergwerksverein | ||

| Betriebsende | 1967 | ||

| Nachfolgenutzung | Schacht 6 als Wetterschacht für Zeche Mont Cenis und Zeche Erin bis 1980 | ||

| Geförderte Rohstoffe | |||

| Abbau von | Steinkohle | ||

| Geographische Lage | |||

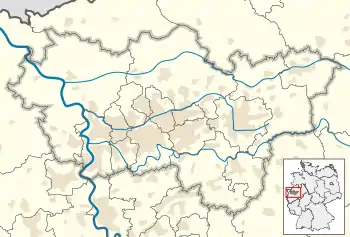

| Koordinaten | 51° 31′ 7″ N, 7° 16′ 57,6″ O | ||

| |||

| Standort | Gerthe | ||

| Gemeinde | Bochum | ||

| Kreisfreie Stadt (NUTS3) | Bochum | ||

| Land | Land Nordrhein-Westfalen | ||

| Staat | Deutschland | ||

| Revier | Ruhrrevier | ||

Schachtanlagen

Das Bergwerk besaß insgesamt sechs Schächte. Die Schächte 1, 2 und der Wetterschacht (später Schacht 6 genannt) befanden sich in an der Lothringer Straße:

- Schacht 1: 1872 Teufbeginn, 1967 stillgelegt, 51° 31′ 7″ N, 7° 16′ 57,63″ O

- Schacht 2: 1895 Teufbeginn, 1967 stillgelegt, 51° 31′ 7,1″ N, 7° 16′ 53,69″ O

- Wetterschacht 6: 1884 Teufbeginn, 1980 stillgelegt, 51° 31′ 9,4″ N, 7° 16′ 56,25″ O

- Schacht 3 (an der Ostwaldstraße): 1901 Teufbeginn, 1966 stillgelegt, 51° 31′ 20,84″ N, 7° 17′ 44,2″ O

- Schacht 4 (im Ortsteil Hiltrop zwischen Hiltroper Straße und Dietrich-Benking-Straße): 1910 Teufbeginn, 1967 stillgelegt, 51° 30′ 37,08″ N, 7° 15′ 12,96″ O[1]

- Schacht 5 (zwischen 1/2/6 und 4 am Castroper Hellweg): 1913 Teufbeginn, 1915 Förderbeginn – jedoch bald nur noch Seilfahrt, 1957 stillgelegt, 1968 verfüllt 51° 30′ 43,2″ N, 7° 16′ 7″ O

Die Schachtanlagen waren allesamt über Werkseisenbahn-Verbindungen zwischen dem Bahnhof Dortmund-Bövinghausen und dem Bahnhof Bochum-Nord (über eine Verbindungsbahn zu den Stahlwerken Bochum[2]) erschlossen.[3]

Geschichte

Aus der 1872 durch Fritz Funke, F. W. Waldthausen und Johann Wilhelm Schürenberg gegründeten Gewerkschaft Lothringen[4] entwickelte sich allmählich ein Montan-Konzern in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Die Bergbau-AG Lothringen war in den 1920er-Jahren über Beteiligungen und Interessengemeinschaften mit der Chemische Werke Lothringen GmbH (Bochum), der Essener Steinkohlenbergwerke AG (Essen), der Henschel & Sohn AG (Kassel), der Hanomag (Hannover), der Westfalenbank AG (Bochum) und der Wintershall AG (Kassel) verbunden. Seit 1957 war der Eschweiler Bergwerksverein (EBV) Mehrheitsaktionär.

Bei einer Schlagwetterexplosion am 8. August 1912 kamen in 350 Meter Tiefe 115 Bergleute ums Leben. Sicherheitsmängel und unzureichende Wetterführung waren die Ursache für das Unglück. Kaiser Wilhelm II. hielt sich wegen der 100-Jahr-Feier von Krupp gerade im Ruhrgebiet auf und besuchte kurzentschlossen die Zeche, um den Überlebenden zu kondolieren. Hierzu gibt es ein Historiengemälde.[5] In der Zeit des Nationalsozialismus 1933–1945 wurden auf dem Gelände der Zeche Lothringen Zwangsarbeiterlager errichtet, um den erforderlichen Bedarf an Arbeitskräften zu sichern.

1960 wurde die Zeche Graf Schwerin übernommen und der Schacht 1 von Lothringen zum Zentralförderschacht ausgebaut. Auf dem Höhepunkt der Kohlekrise in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre begann die Bergbau-AG Lothringen, sich komplett aus dem Steinkohlenbergbau zurückzuziehen. Die Zechen wurden größtenteils an den Eschweiler Bergwerks-Verein (EBV) verkauft. Dieser führte die Zechen nun fort oder legte sie still, wenn die Restlebensdauer nicht mehr ausreichend erschien. Am 1. Januar 1967 wurde das Verbundbergwerk Lothringen/Graf Schwerin stillgelegt. Ein Teil des Grubenfeldes kam an die Zeche Erin, die ebenfalls durch den EBV aufgekauft worden war.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde mit dem Bau von Arbeiterwohnungen begonnen, um die erforderliche Belegschaft heranzuziehen und festzuhalten.

Die 1922 eingeweihte Imprägnieranlage auf dem Gelände von Schacht V, in der vorwiegend Bahnschwellen mit Teeröl imprägniert und Konstruktionshölzer kyanisiert wurden, ist dagegen noch bis Ende 1992 betrieben worden, zuletzt von einer Tochter der Pfleiderer GmbH.[6][7]

Mit Seppel wurde von der Zeche Lothringen das letzte deutsche Grubenpferd im August 1966 nach über Tage transportiert. Es erhielt sein Gnadenbrot in Lüdinghausen.[8]

Die Schächte wurden verfüllt und die Tagesanlagen abgebrochen. Die Kokerei bei Graf Schwerin 1/2 wurde noch bis 1975 betrieben. Der Wetterschacht 6 war noch bis 1980 in Betrieb.

Seit 1997 beschäftigt sich der Projektkurs "Kohlegräberland" in Gerthe mit der Aufarbeitung historischer Ereignisse rund um die Zeche Lothringen und den Stadtteil Gerthe.

Heutiger Zustand

Von der Schachtanlage 1/2/6 an der Lothringer Straße sind das Verwaltungsgebäude, die Maschinenhäuser und die Gebäude der Ammoniakfabrik in sehr gutem Zustand erhalten. Die abgedeckten Schächte 1 und 2 sind vor den Maschinenhäusern zu sehen. Der Schacht 6 steht neben dem Verwaltungsgebäude am Eingang.

Auf der Schachtanlage 3 an der Oswaldstraße stehen noch die Markenstube, das Verwaltungsgebäude, das Schalthaus, die Kaue und einige Baracken vom ehemaligen Gefangenenlager. Der verfüllte Schacht ist nur noch an einem Schild zu erkennen.

Von der Schachtanlage 4 ist außer einer Seilscheibe nichts mehr vorhanden. Nördlich des ehemaligen Schachtes entstehen Wohnhäuser. Auf dem Rest des Geländes ist ein Gewerbepark entstanden. Der durch die Kokerei belastete Boden wurde zu zwei Hügeln zusammengeschoben und versiegelt.[1]

Die Schachtanlage 5 befindet sich am Castroper Hellweg. Hier stand bis 2011 noch das Maschinenhaus mit dem verfüllten und abgedeckten Schacht und zwei andere Gebäude und Kessel in einem sichtbar schlechten Zustand. Das Gelände war eingezäunt und nicht zugänglich. Anfang des Jahres 2011 wurde mit der Sanierung der erheblichen Altlasten begonnen, um Gewerbe ansiedeln zu können.

Literatur

- Evelyn Kroker, Michael Farrenkopf: Grubenunglücke im deutschsprachigen Raum. Katalog der Bergwerke, Opfer, Ursachen und Quellen. 2. erweiterte Auflage, Bochum 1999, ISBN 3-921533-68-6.

- Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. Daten und Fakten von den Anfängen bis 1997. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Deutsches Bergbau-Museum, Bochum 1998, ISBN 3-921533-62-7. (= Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Band 74.) / 3. überarbeitete und erweiterte Auflage unter dem Titel: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. Daten und Fakten von den Anfängen bis 2005. Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9. (= Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, Band 144.)

Bilder

Bochum, Zeche Lothringen

Bochum, Zeche Lothringen

Rückseite Verwaltungsgebäude

Rückseite Verwaltungsgebäude Maschinenhaus

Maschinenhaus

Weblinks

Einzelnachweise

- Bebauungsplan Nr. 393aI, Stadtplanungs- und Bauordnungsamt der Stadt Bochum (PDF, 3,80 MB)

- Zeche Lothringen in Bochum-Gerthe

- Gerhard Knospe: Werkeisenbahnen im deutschen Steinkohlenbergbau und seine Dampflokomotiven, Teil 1 - Daten, Fakten, Quellen. 1. Auflage. Selbstverlag, Heiligenhaus 2018, ISBN 978-3-9819784-0-7, S. 581–583.

- deutsche-biographie.de: Grimberg, Heinrich; abgerufen am 9. Mai 2016

- Kaiser Wilhelm II. bei seiner Kondolenz auf der Zeche

- Sabine Vogt: EGR entwickelt...Neues Gewerbe in Gerthe. WAZ, 24. Juni 2010, abgerufen am 8. Januar 2012.

- Stadt Bochum: Begründung für den Bebauungsplan 759 Gewerbegebiet Gerthe Süd. (PDF; 471 kB) Stadt Bochum, 24. Juni 2010, abgerufen am 8. Januar 2012.

- Ulrike Gilhaus: Kumpel auf vier Beinen - Grubenpferde im Ruhrbergbau. LWL-Industriemuseum stellt neues Buch über das Leben der Vierbeiner unter Tage vor. LWL-Industriemuseum, abgerufen am 4. März 2012 (Buchbesprechung): „„Seppel“ war das letzte Grubenpferd“