Schweizer Wanderwege

Die Schweizer Wanderwege (vormals Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege, Abkürzung SAW) ist die Dachorganisation der kantonalen Wanderwegvereine der Schweiz sowie Liechtensteins. Unter dem Namen Wanderland Schweiz sind die Wanderwege auch Teil des Projekts SchweizMobil. Die Schweiz verfügt über ein Netz von einheitlich markierten Wanderwegen von einer Länge von über 65'000 km (2019), davon 14'000 km Hartbelag und 21'000 km Bergwege.

| Schweizer Wanderwege | |

|---|---|

Logo der Schweizer Wanderwege | |

| Sportart | Wandern |

| Gegründet | 1934 |

| Präsidentin | Adèle Thorens Goumaz |

| Vorstand | Simon Stadler, Jürg Balsiger, Michele Passardi, Damian Tomaschett |

| Verbandssitz | Bern |

| Homepage | https://www.schweizer-wanderwege.ch/ |

Aufgaben und Fakten

Die SAW unterstützt die kantonalen Wanderwegvereine, koordiniert die Anlage der Kantons- und Landesgrenzen überschreitenden Wanderwege und legt einheitliche Kriterien zur Wegmarkierung fest. Zur Zeit (2019) umfasst das schweizerische Wanderwegnetz eine Gesamtlänge von über 65'000 km. Seit 2008 werden die Wanderwege der SAW zusammen mit SchweizMobil verwaltet. Durch SchweizMobil ist die Steigerung des Tourismus in der Schweiz beabsichtigt. Da die Schweizer Wanderwege ein wichtiger Bestandteil Schweizer «Touristensportarten» sind, werden sie in SchweizMobil eingegliedert, um dadurch auch genauere Einteilungen und Nummerierungen der Wanderwege zu erzielen → Signalisation (weiter unten).

In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Landestopografie werden Wanderkarten im Massstab 1:50'000 produziert, und vier Mal jährlich wird die Zeitschrift «Wanderland Schweiz» herausgegeben.

Fakten für 2020: 80 % der Schweizer Bevölkerung benutzten das Wanderwegnetz, wovon mehr als die Hälfte (57 Prozent) regelmässig wandert. Die kantonalen Wanderwegorganisationen haben insgesamt 49'391 Mitglieder. Jährlich helfen 1'500 Freiwillige beim Unterhalt des Wegnetzes und der rund 50'000 Wegweiser, der jährlich rund 800 Franken pro Kilometer Wanderweg kostet.[1]

Signalisation

Wanderweg-Kategorien

Es werden folgende Weg-Kategorien unterschieden:

Wanderwege

Wanderwege stellen keine besonderen Anforderungen. Steile Passagen werden mit Stufen überwunden und Absturzstellen werden mit Geländern gesichert.

Markiert werden Wanderwege durch gelbe Wegweiser, gelbe Richtungspfeile und gelbe Rhomben.

Kulturwege

Kulturwege (Themenwanderwege) stellen keine besonderen Anforderungen.

Markiert werden Kulturwege durch braune Wegweiser, braune Richtungspfeile und braune Rhomben.

Bergwanderwege

Bergwanderwege sind überwiegend steil und schmal und teilweise exponiert, besonders schwierige Passagen sind aber mit Seilen oder Ketten gesichert. Feste Schuhe mit griffiger Sohle, der Witterung entsprechende Ausrüstung und das Mitführen topografischer Karten werden vorausgesetzt.

Markiert werden Bergwanderwege durch gelbe Wegweiser mit weiss-rot-weisser Spitze, weiss-rot-weisse Richtungspfeile und weiss-rot-weisse Farbstriche.

Alpinwanderwege

Alpinwanderwege führen teilweise durch wegloses Gelände, über Schneefelder und Geröllhalden und können auch kurze Kletterstellen enthalten. Bauliche Vorkehrungen und Sicherungen können nicht erwartet werden. Zusätzlich zur Ausrüstung für Bergwanderwege werden Höhenmesser und Kompass, für Gletscherüberquerungen Seil und Pickel vorausgesetzt. Routenführerliteratur wird empfohlen.

Markiert werden Alpinwanderwege durch blaue Wegweiser mit weiss-blau-weisser Spitze, weiss-blau-weisse Richtungspfeile und weiss-blau-weisse Farbstriche.

Winterwanderwege

Winterwanderwege sind Wanderwege, welche nur während der Wintermonate signalisiert werden. Sie stellen keine besonderen Anforderungen, doch ist auf Schnee mit Rutschgefahr zu rechnen.

Im Rahmen von SchweizMobil wurden die Winterwanderwege in der Schweiz einheitlich mit rosaroten Wegweisern und rosaroten Pfosten markiert.[2]

Hindernisfreie Wege

Inzwischen gibt es speziell markierte Wege, die auch für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Sie sind (wie die lokalen Wanderwege) mit einer dreistelligen Nummer, zusätzlich aber mit einem Rollstuhlsymbol gekennzeichnet. Derzeit sind es 76 Wege mit Nummern zwischen 146 und 992.

Beschilderung

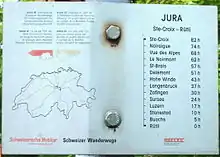

Die Wegweiser für Wanderwege sind einheitlich «gelb», für Bergwanderwege «weiss/rot/weiss» und für alpine Bergrouten mit erhöhten Anforderungen «weiss/blau/weiss» markiert. 2008 wurden die Wanderwege in der Schweiz neu signalisiert. Die Routen wurden neu nummeriert, nationale Routen erhielten eine einstellige und regionale Routen eine zweistellige Nummer. Lokale Wanderwege erhielten einen Namen oder eine dreistellige Nummer.

Es werden verschiedene Typen von Wegweisern unterschieden:

- Ein Hauptwegweiser gibt auf einem weissen Feld den Standort und die Standorthöhe an und auf gelben Pfeilen die Ziele mit Marschzeiten, wobei das nächstgelegene Ziel einer Route oben angeordnet ist, das weiter entfernte Routenziel unten. Auf einer Wegweisertafel können mehrere Routen angezeigt werden, sie werden durch einen horizontalen Strich voneinander getrennt.

- Bei Verzweigungen sind nur die verschiedenen Ziele ohne Marschzeiten aufgeführt.

- Bei Weggabelungen wird der Wanderweg durch einen gelben Wegweiser «Wanderweg», durch ein gelbes Rautenschild oder eine aufgemalte gelbe Raute markiert, bei Bergwanderwegen durch weiss-rot-weisse Streifen.

Die Zeitangaben der Wegstunden sind für die ganze Schweiz einheitlich: der offizielle Rotsockentrott rechnet mit 4,2 km pro Stunde mit Zu- und Abschlägen je nach Steigung oder Gefälle, wobei Pausen nicht eingerechnet sind.

Die internationalen Wanderwege erhalten zusätzlich das Logo des Weges (wie auf dem Bild rechts zu sehen ist), hier beispielsweise das Logo der ViaJacobi (Jakobsweg).

In Ergänzung zur bestehenden Signalisation werden gelbe Richtungszeiger mit grünen Routenfeldern für die Kennzeichnung von nationalen, regionalen und lokalen Routen montiert. Diese Art der Signalisation wird bei den Velorouten bereits seit mehreren Jahren angewendet.

Durch die Einteilung möchte man das Planen der Wanderer erleichtern. Für eine nationale Route wird etwa einen Monat benötigt, regionale Routen sind für zwei bis drei Tage gedacht, lokale Routen sind an einem Tag zu bewältigen. Als Highlights werden Abschnitte bezeichnet, deren Attraktionsfaktor durch eine schöne Aussicht oder die Lage an einem See stark verbessert wird.

Beispiele für Wanderwege

Nationale Wanderwege

Sieben nationale Routen[3] mit einstelliger Nummer durchqueren einen grossen Teil der Schweiz, und ihre Ausgangspunkte und Ziele liegen meist im grenznahen Bereich.

- 1. Via Alpina (früher «Alpenpassroute»): Vaduz–Montreux (20 Tage)

- 2. Trans Swiss Trail: Porrentruy–Mendrisio (32 Tage)

- 3. Alpenpanorama-Weg (früher Trans Swiss Trail 2): Rorschach–Genf (29 Tage)

- 4. ViaJacobi (Teil der Jakobswege): Rorschach/Konstanz/Luzern–Genf (20 Tage)

- 5. Jura-Höhenweg: Dielsdorf–Nyon (18 Tage)

- 6. Alpenpässe-Weg: Corviglia–St-Gingolph (39 Tage)

- 7. ViaGottardo: Basel–Gotthard–Chiasso (20 Tage)

Regionale Wanderwege

65 regionale Routen (mit zweistelliger Nummer[4]) führen über mehrere Kantone. Beispiele:

- 22. Kulturspur Appenzellerland: Degersheim – Rheineck

- 24. Thurweg: Wildhaus – Wattwil – Bischofszell – Rüdlingen

- 25. Senda Segantini: Savognin – Samedan

- 26. Ostschweizer Wein-Route: Schaffhausen – St. Gallen

- 27. Swiss Tour Monte Rosa: Saas-Fee – Grächen (Balfrin-Höhenweg) – Zermatt (Europaweg)

- 30. Via Valtellina: Gargellen – Tirano

- 33. Via Albula/Bernina: Thusis – Preda – Tirano

- 34. Klettgau-Rhein-Weg: Hallau – Randen – Schaffhausen

- 35. Walserweg Graubünden: San Bernardino – Brand im Vorarlberger Montafon

- 36. Chemin du vignoble: Martigny – Leuk

- 37. Berner Voralpenweg: Gstaad – Spiez

- 39. Aletsch-Panoramaweg: Blatten, Belalp – Bellwald

- 40. Via Sbrinz: Stansstad – Ponte (I)

- 43. Via son Giachen: Müstair – Amsteg

- 45. Nationalpark-Panoraweg: Scuol – Müstair – Zernez

- 47. Zürich-Zugerland-Panoramaweg: Zürich – Zug

- 48. Toggenburger Höhenweg: Wildhaus–Wil SG (~ 87 km; 5 Tage)

- 49. Vier-Quellen-Weg: Oberalppass – Furkapass

- 50. Via Spluga: Thusis – Chiavenna

- 51. Furka-Höhenweg (Urschner Höhenweg): Oberwald – Andermatt

- 52. Sentiero Lago di Lugano: Lugano (Magliaso) – Mendrisio

- 53. Bernina-Tour: Poschiavo – Maloja

- 55. Via Suworow: Airolo – Ilanz

- 56. Lötschberg-Panoramaweg: Kiental – Fafleralp

- 57. Obwaldner Höhenweg: Pilatus Kulm – Stanserhorn

- 58. Chemin des Bisses

- 59. Sentiero Cristallina: Bignasco – Airolo

- 60. ViaRhenana: Kreuzlingen – Schaffhausen – Eglisau – Basel

- 63. Schwyzer Höhenweg: Küssnacht – Einsiedeln

- 64. ViaSett: Chur – Chiavenna

- 65. Grenzpfad Napfbergland: Langenthal – Napf – Brünigpass

- 72. Prättigauer Höhenweg: Landquart – Klosters

- 79. Thurgauer Panoramaweg: Amriswil – Bischofszell – Wil

- 84. Zürichsee-Rundweg: Zürich, Bürkliplatz – Horgen – Richterswil – Etzel – Pfäffikon SZ – Tuggen – Schmerikon – Rapperswil – Stäfa – Küsnacht – Zürich, Bürkliplatz

- 85. Senda Sursilvana (Vorderrheintal): Andermatt – Chur (5 Tage)

- 86. Rheinfall—Zürcher Oberland: Schaffhausen – Wattwil (Ricken)

- 87. Via Engiadina: Maloja – Vinadi (10 Tage)

- 88. Nidwaldner Höhenweg: Stanserhorn – Niederbauen

- 90. Via Stockalper: Brig – Gondo

- 98. Waldstätterweg: Brunnen – (Vierwaldstättersee) – Rütli

- 99. Weg der Schweiz: Rütli – (Urnersee) – Brunnen

Lokale Wanderwege

290 lokale Routen (teilweise mit dreistelliger Nummer[5]) stellen einen herausragenden Wanderweg eines Ortes / einer Region dar. Beispiele:

- 159. Höhenweg Almagelleralp

- 180. Zauberwasser-Weg Grächen

- 182. Fafleralp-Rundweg

- 185. Turtmanntaler Aussichtsweg

- 186. 5-Seenweg Zermatt

- 193. Randa Hängebrückenweg

- 221. Tour du Lac de Moiry

- 353. Eiger Trail

- 564. Kapellenweg Engelbergertal

- 566. Felsenweg Bürgenstock

- 569. Benediktusweg

- 570. Nidwaldner Zentrumsweg

- 573. Walenpfad

- 574. Vier-Seen-Wanderung

- 587. Wildheupfad

- 590. Höhenweg Maderanertal

- 595. Höhenweg Schächental

- 599. ViaUrschweiz

- 676. Pazolastock-Rheinquelle-Weg

- 702. Schijenfluh Umrundung

- 726. Sentiero Lagh dal Mat

- 735. Walserweg Safiental

- 757. Alte Averserstrasse

- 766. Aroser-Weisshorn-Weg

- 787. Silvretta Gletscherpfad

- 796. Via Panoramica Val Bregaglia

- 806. Gletscherweg Morteratsch

- 816. Braunwald Panoramaweg

- 827. Gratweg Stoos

- 829. Mythenweg

- 831. Rigi Scheidegg-Weg

- 931. 5-Seen-Wanderung (Pizolhütte – Gaffia)[6]

- 988. Geologischer Wanderweg Alpstein

Schräg geschriebene Nummern erscheinen nicht als Wegsymbol.

Hindernisfreie Wege

76 hindernisfreie Routen (alle mit dreistelliger - verschieden von lokalen Routen - Nummer und Rollstuhlsymbol). Beispiele:

Weitere Wanderwege

- Ämtlerwäg

- Appenzeller Witzweg: Heiden – Walzenhausen[15]

- Bärentrek (Berner Oberland): Meiringen – Gsteig

- Barfussweg Jakobsbad - Gontenbad[16]

- Biberpfad: Tössegg – Rüdlingen

- Fricktaler Höhenweg[17]

- Gottardo-Wanderweg: Altdorf – Schöllenen & Airolo – Giornico

- Gsponer Höhenweg: Gspon – Kreuzboden

- Kulturweg der Alpen: St-Gingolph – Müstair (40 Tage)

- Lötschentaler Höhenweg[18] entspricht der vierten Etappe der regionalen Route 56.

- Planetenweg Uetliberg: Uetliberg – Felsenegg – Buchenegg

- Sternwege zum Rütli[19]

- St. Galler Brückenweg

- Strada Alta Leventina (Tessin): von Airolo nach Biasca (3 Tage)[20]

- Via Alta Vallemaggia (16 oder 17 Tage)

- Wildbeobachtungspfad Emmetten[21]

Historische Transitwege

- Via Spluga von Thusis über den Splügenpass nach Chiavenna (4 Tage)

Internationale Wanderwege

- Der europäische Wanderweg E1 durchquert die Schweiz von Konstanz nach Lugano.

- Die Via Alpina respektive der rote und der grüne Weg der Via Alpina durchqueren die Schweiz oder schlängeln sich der Grenze zu Österreich und Italien entlang.

- Der Jakobsweg (ViaJacobi), der die Schweiz von Konstanz/Rorschach nach Genf durchquert, ist Teil des europäischen Netzes der Jakobswege.

- Die Via Francigena führt zwischen Sainte-Croix und Grossem St. Bernhard durch die Schweiz.

Geschichte

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Wandern durch Natur und Bergwelt auch unter der Schweizer Bevölkerung populär. Mit dem Aufkommen des Autos gerieten die Wanderer auf den Strassen jedoch zunehmend in die Defensive. Nach einer Schulreise über die Klausenpassstrasse regte daher der Lehrer Johann Jakob Ess (1889–1968) die Schaffung von speziellen Wanderrouten an. Mit der steigenden Anzahl dieser Routen stieg jedoch auch die Vielfalt ihrer Signalisationen. Daher gründete 1933 wiederum Ess, diesmal zusammen mit dem damaligen Sekretär der Stiftung Pro Juventute und des Bunds der Schweizer Jugendherbergen, Otto Binder, die Zürcherische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege. Ein Jahr später, 1934, folgte die Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege (SAW). Bereits am Gründungstag wurde ein für die ganze Schweiz einheitlicher Wegweiser – gelbe Tafeln, schwarze Schrift – festgelegt.[22]

Im Jahre 1972 scharte der ETH-Professor Hugo Bachmann verschiedene Persönlichkeiten um sich, um dafür zu sorgen, «dass dem Menschen zu Fuss die Wege erhalten bleiben, und dass er wieder vermehrt seine Wege bekommt: menschenwürdige, sichere Wege, ohne Verkehrsgefährdung, Lärm und Abgase, Fusswege und Wanderwege. Damit wir die Umwelt nicht nur als Automobilisten befahren, sondern auch als Fussgänger erleben können.»

Um dieses Ziel erreichen zu können, mussten die Wanderwege in der Bundesverfassung verankert werden[23]. Dazu lancierten sie eine Volksinitiative. Die «Volksinitiative zur Förderung der schweizerischen Fuss- und Wanderwege» wurde 1974 mit 123'000 gültigen Unterschriften eingereicht. Die Initiativgruppe formierte sich in der Folge als Verein unter dem Namen ARF – Arbeitsgemeinschaft Rechtsgrundlagen für Fuss- und Wanderwege (heute Fussverkehr Schweiz). Die Volksinitiative der ARF wurde vom Bundesrat abgelehnt. Dank zähem Lobbyieren und grossem persönlichen Einsatz der ARF-Mitglieder erreichte der Verein, dass das Parlament 1978 einem Gegenvorschlag zustimmte. Die Initiative wurde zu Gunsten des Gegenvorschlags zurückgezogen.

In der Volksabstimmung vom 18. Februar 1979 wurde der Gegenvorschlag mit 78 % Ja-Stimmen vom Volk gutgeheissen. Alle Kantone, ausser dem Kanton Wallis, nahmen den Gegenvorschlag an.[24] Darauf basierend setzte der Bundesrat im Jahr 1987 das vom Parlament verabschiedete Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege sowie die Verordnung über Fuss- und Wanderwege in Kraft. Gestützt darauf hat das Bundesamt für Strassen (ASTRA) im Jahr 2005 Regeln für die einheitliche Signalisierung der Wanderwege erlassen. Dabei wurden die bereits bestehenden Regelungen weitgehend übernommen, neu ist aber auch die einheitliche Verwendung der Schrift Astra Frutiger Standard auf den Wegweisern verbindlich vorgeschrieben. Viele Wegweiser sind heute aber in Helvetica beschriftet. Nach langen Verhandlungen hielt das ASTRA zwar an seiner Forderung fest, legte die Übergangsfrist aber so fest, dass sie die zu erwartende natürliche Lebensdauer der meisten Schilder übersteigt, so dass diese Regelung keine zusätzlichen Kosten verursachen wird.

Zu Ehren von Jakob Ess wurde von 1972 bis 1978 am Pfannenstiel ein Wanderweg angelegt. Am 13. September 1978 wurde beim Vorderen Pfannenstiel durch den Meilemer Gemeinderat ein Gedenkstein enthüllt. 1962 verlieh die Medizinische Fakultät der Universität Zürich Jakob Ess die Würde eines Ehrendoktors. Ess stammte aus einer Bauernfamilie aus dem thurgauischen Dorf Neuwilen. Von 1924 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1955 unterrichtete er an der Sekundarschule Meilen.[25]

Auszeichnungen

- 2012 Freiwilligenpreis der Schweizerischen Gemeinnützige Gesellschaft für das innovative Corporate Volunteering-Projekt und die beispielhafte Freiwilligenarbeit.

Siehe auch

- Liste von Aussichtstürmen in der Schweiz

- Kulturwege Schweiz

- Fridolin Stocker, Initiant der Radiowanderungen, Zentralpräsident der Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege von 1959 bis 1964

Weblinks

- Offizielle Website Schweizer Wanderwege

- Offizielle Website Wanderland Schweiz

- Ausführliche Führer der nationalen Routen

- Wanderland Schweiz auf swisshiking.ch

- www.wandersite.ch private Website mit Schweizer Wandertipps: Tageswanderungen, Mehrtagestouren, Winterwanderungen, Trekkingtouren

- www.gelbezeiten.ch private Website mit Fotos von Wanderwegweisern mit Zeitangaben

- www.travelita.ch private Website mit Fotos und Berichten zu Wanderungen in der Schweiz

- www.phototraveler.ch private Website mit Fotos, Berichten und Informationen zu verschiedenen Wanderungen in der Schweiz

- SchweizMobil:

Einzelnachweise

- Zeitschrift Gönnerinfo «amirando» 2019, S. 3: Unser Wirken im Fokus, Herausgeber Schweizer Wanderwege

- Homepage: SchweizMobil Winter

- Nationale Wanderrouten, auf myswitzerland.com, abgerufen am 25. Dezember 2020

- Wanderwegnetz und Wegweisung, auf schweizmobil.ch, abgerufen am 25. Dezember 2020

- Informationen zum Wandern, auf myswitzerland.com, abgerufen am 25. Dezember 2020

- 5-Seen-Wanderung, auf «SchweizMobil»

- Rigi-Chänzeli-Weg, auf «SchweizMobil»

- Luzerner Seeuferweg, auf «SchweizMobil»

- Engelberger Rundweg, auf «SchweizMobil»

- Urnersee-Uferweg, auf «SchweizMobil»

- Rigi-Panoramaweg, auf «SchweizMobil»

- Albisgrat-Höhenweg, auf «SchweizMobil»

- Rheinfall-Rundweg, auf «SchweizMobil»

- Bodensee-Uferweg, auf «SchweizMobil»

- Appenzeller Witzweg: Heiden - Walzenhausen, auf wandersite.ch

- Jakobsbad - Gontenbad - Appenzell - Weissbad - Wasserauen, auf wandersite.ch

- Fricktaler Höhenweg, auf wandersite.ch

- Lötschentaler Höhenweg, auf wandersite.ch

- 1991 wurden zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft zehn Sternwege auf bestehenden Wanderwegen von den Landesgrenzen zum Rütli erarbeitet.Wandersite: Sternwege zum Rütli, abgerufen am 4. Dezember 2008

- Strada alta Leventina, auf wandersite.ch

- Wildbeobachtungspfad Emmetten: Niederbauen - Fulberg - Langhütte - Stockhütt, auf wandersite.ch

- www.schweizer-wanderwege.ch Internetauftritt von Schweizer Wanderwege, früher SAW

- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Artikel 88 - Fuss- und Wanderwege

- Fussverkehr.ch: Geschichte

- 1978 die Ehrung: Jakob Ess-Weg, auf pfannenstiel.ch