Wil SG

Wil ist eine Stadt und politische Gemeinde im Kanton St. Gallen. Sie hat einen kleinstädtischen Charakter und ist ein wichtiges Zentrum für den Westen des Kantons und das Toggenburg. Wil zählte Ende 2020 24'132 Einwohner. Mit 74'550 Einwohnern (gemäss BFS 2020) bildet die Agglomeration Wil den zweitgrössten Ballungsraum der Ostschweiz. Seit dem 1. Januar 2013 gehört die ehemalige politische Gemeinde Bronschhofen zur Stadt Wil. Während mehr als 500 Jahren residierten die St. Galler Fürstäbte im Hof zu Wil, weshalb die Stadt auch Äbtestadt genannt wird.

| SG ist das Kürzel für den Kanton St. Gallen in der Schweiz und wird verwendet, um Verwechslungen mit anderen Einträgen des Namens Wil zu vermeiden. |

| Wil | |

|---|---|

Wappen von Wil | |

| Staat: | |

| Kanton: | |

| Wahlkreis: | Wil |

| BFS-Nr.: | 3427 |

| Postleitzahl: | 9500 Wil SG 9512 Rossrüti 9552 Bronschhofen |

| UN/LOCODE: | CH WIL |

| Koordinaten: | 721481 / 258568 |

| Höhe: | 571 m ü. M. |

| Höhenbereich: | 506–767 m ü. M.[1] |

| Fläche: | 20,82 km²[2] |

| Einwohner: | 24'132 (31. Dezember 2020)[3] |

| Einwohnerdichte: | 1159 Einw. pro km² |

| Ausländeranteil: (Einwohner ohne Schweizer Bürgerrecht) | 29,5 % (31. Dezember 2020)[4] |

| Stadtpräsident: | Hans Mäder (CVP) |

| Website: | www.stadtwil.ch |

Luftaufnahme vom 20. Juni 2018 Luftaufnahme vom 20. Juni 2018 | |

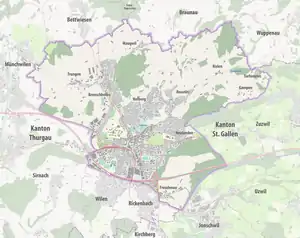

| Lage der Gemeinde | |

Karte von Wil Weitere Karten  Stadt Wil | |

Geschichte

-LBS_H1-014513.tif.jpg.webp)

Im Jahre 754 wird Wil zusammen mit den nahegelegenen Ortschaften Rickenbach und Züberwangen in der Henauer Urkunde erstmals urkundlich erwähnt.[5] 1226 schenkten die Grafen von Toggenburg die Stadt dem Kloster St. Gallen.

Im Jahre 1292 überfielen die Habsburger die Stadt Wil und brannten sie nieder. Die Bewohner waren gezwungen, nach Schwarzenbach überzusiedeln, welches drei Kilometer südlich von Wil liegt. 1301 gaben die Habsburger Wil dem Kloster St. Gallen zurück. Dafür wurde Schwarzenbach geschleift.

Seit 1226 blieb Wil unbestrittenes Eigentum der Fürstäbte von St. Gallen – unterbrochen nur von einer Episode, als die aufständischen Appenzeller 1407 die Stadt für kurze Zeit übernahmen.

1451 ging der Fürstabt ein Bündnis mit den eidgenössischen Orten Zürich, Luzern, Glarus und Schwyz ein, wodurch Wil zum Sitz der eidgenössischen Amtmänner wurde.

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sorgte Fürstabt Ulrich Rösch (1463–1491) durch die Bewilligung zusätzlicher Wochenmärkte für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Heute ist eine Strasse in Wil nach ihm benannt.

Zwischen 1525 und 1531 fand die Reformation auch in Wil ihre Anhänger. Mit dem Sieg der katholischen Orte in der Schlacht bei Kappel wurde diese Entwicklung 1531 wieder rückgängig gemacht. Die Herrschaft der Äbte ging erst 1798 zu Ende, als die Alte Eidgenossenschaft zusammenbrach und sich in der Folge das Fürstenland für unabhängig erklärte.

Wil war in der Helvetischen Republik von 1798 bis 1803 Teil des Kantons Säntis und eine selbständige Gemeinde. Im Jahre 1803 kam die Stadt zum neu gegründeten Kanton St. Gallen. Seit 1831 war sie auch Bezirkshauptort. Heute ist Wil Hauptort des gleichnamigen Wahlkreises.

Am 28. September 1855 wurde Wil durch die Sankt Gallisch-Appenzellische Eisenbahn bahnmässig erschlossen. 1984 erhielt Wil den Wakkerpreis für die integrale bauliche Erhaltung der Altstadt.

Der lokale Fussballclub FC Wil war 2002 bis 2004 in der höchsten Liga, der Super League, und wurde 2004 Schweizer Cupsieger.

Am 3. Juli 2011 beschlossen die Stimmbürger von Wil und Bronschhofen mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 63,2 bzw. 78,3 Prozent die Fusion zu einer neuen politischen Gemeinde Wil auf den 1. Januar 2013.[6]

Am 4. November 2012 wurde Susanne Hartmann (CVP), obwohl nicht von ihrer Partei unterstützt, zur ersten Stadtpräsidentin von Wil gewählt. Susanne Hartmann war die erste Frau im Kanton St. Gallen, die eine Stadt präsidieren durfte.[7] Per 1. Juni 2020 wurde Susanne Hartmann in den Regierungsrat des Kantons St. Gallen gewählt. Als neuer Stadtpräsident wurde auf den 1. Januar 2021 Hans Mäder (CVP) gewählt.

.jpg.webp)

Religion

_in_Wil_SG.jpg.webp)

Wil liegt in einer traditionell katholischen Region. Bei der Volkszählung im Jahr 2018 gaben 41,4 % an, der römisch-katholischen Konfession anzugehören, 17,6 % der evangelisch-reformierten und 41 % einer anderen oder keiner Glaubensgemeinschaft.[8]

Neben den grossen, öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen – die römisch-katholische Bevölkerung gehört zum Bistum St. Gallen, die evangelisch-reformierte zur Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St. Gallen – finden sich in Wil auch freikirchliche Gemeinden wie die Siebenten-Tags-Adventisten, die Gemeinde von Christen, die Freie Christengemeinde, die Freie evangelische Gemeinde und die Neuapostolische Kirche Schweiz. Weiter gibt es in Wil eine islamische Gemeinde. 2006/2007 gab es eine Kontroverse um den Bau eines Minarettes durch die die islamisch-albanische Gemeinde; das Baugesuch für ein Minarett in Wil wurde abgelehnt.

Sehenswürdigkeiten

- Hof zu Wil (Äbteschloss, 12. Jh. ff)

- Stadtweier[9] und Kulisse der Altstadt

- Katholische Kirche St. Nikolaus (15. Jahrhundert)

- Katholische Kirche St. Peter (um 1500, Schiff 1887) mit Liebfrauenkapelle (um 1500)

- Hofplatz[10]

- Baronenhaus[11]

Politik

Stadtparlament (Legislative)

Im Zuge der Vereinigung mit Bronschhofen wurde auf die Wahlen 2012 ein separater Wahlkreis Bronschhofen mit insgesamt neun Sitzen geführt. Die Gesamtzahl der Sitze im Stadtparlament erhöhte sich daher auf 45. Auf die Erneuerungswahlen 2016 hin wurde die Sitzzahl auf 40 reduziert.

| Partei | 2008 | 2012[12] | 2016[13] | 2020[13] |

|---|---|---|---|---|

| CVP | 13 | 13 | 9 | 8 |

| SVP | 7 | 7 | 9 | 9 |

| FDP/Jungfreisinnige | 7 | 8 | 8 | 8 |

| SP/Juso | 5 | 8 | 6 | 7 |

| Grüne/Junge Grüne | 6 | 5 | 6 | 6 |

| glp | 1 | 3 | 1 | 1 |

| EVP | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Total | 40 | 45 | 40 | 40 |

Stadtrat (Exekutive)

- Hans Mäder, CVP (neu), Stadtpräsident, Departement Dienste, Integration und Kultur; Finanzen und Verwaltung.

- Dario Sulzer, SP (bisher), Vizestadtpräsident, Departement Gesellschaft und Sicherheit.

- Andreas Breitenmoser, parteilos (neu), Departement Versorgung und Energie.

- Ursula Egli-Seliner SVP (neu), Departement Bau, Umwelt und Verkehr.

- Jigme Shitsetsang, FDP (neu), Departement Bildung und Sport.[14]

Wirtschaft und Tourismus

Industrie

Nebst vielen mittleren, kleinen und kleinsten Firmen sind in Wil einige grössere, grosse, teils international ausgerichtete Firmen, auch im Bereich Industrie, angesiedelt. Über die Region hinaus bekannte Unternehmen sind beispielsweise Stihl & Co, Larag AG, Camion-Transport, Brändle AG, Heimgartner Fahnen AG, Schmolz+Bickenbach oder Kindlimann AG.

Der sekundäre Wirtschaftssektor macht in Bezug auf die Mitarbeitendenzahlen den kleineren Anteil der Wiler Wirtschaft aus – in diesem Sektor sind rund 3'100 Personen beschäftigt, während es im tertiären Sektor rund 10'600 Beschäftigte sind. Im primären Sektor sind lediglich rund 80 Personen beschäftigt. Damit weicht dieses Verhältnis von demjenigen des Kantons St. Gallen ab:[16] Gemessen an der Beschäftigung ist die kantonale Wirtschaftsstruktur stark durch den primären (Land- und Forstwirtschaft) und den sekundären Sektor (Industrie und verarbeitendes Gewerbe, Ver- und Entsorgung, Bau, Bergbau) geprägt.

Tourismus

Die Altstadt gilt als die besterhaltene der Ostschweiz. Sehenswert ist die Sicht vom Stadtweier hinauf zur östlichen Altstadt-Silhouette. Das fehlende «h» im Name des Stadtwei(h)erst wurde mittlerweile direkt vor Ort angebracht.[17] Die Fussgängerpromenade vom Schwanenkreisel Richtung Altstadt ist der Ort, an dem es die meisten Ladengeschäfte gibt. Immer samstags findet in den Gassen der Altstadt ein Markt statt. Am 8. Juli 2006 wurde ein 37 m hoher Aussichtsturm, der Wiler Turm, auf dem Hofberg eingeweiht; eine Holzkonstruktion mit doppelter Wendeltreppe und drei X-Stützen.

Wanderwege

Rund um Wil sind über 180 Kilometer Wanderwege ausgeschildert. Seit 2013 führt der knapp 33 Kilometer lange «Weg rund um Wil» rund um das Gemeindegebiet der Stadt.[18]

In Wil endet der 87 Kilometer lange Toggenburger Höhenweg, der in fünf Etappen von Wildhaus über Arvenbüel, Atzmännig und Mühlrüti nach Wil führt.

In der Nähe von Wil, bei Schwarzenbach, verläuft der Thurweg, ein Wanderweg, der entlang der Thur von Wildhaus nach Rüdlingen im Kanton Schaffhausen verläuft.

Verkehr

Wil ist im Fürstenland der Verkehrsknotenpunkt für Schiene und Strasse. Es liegt an der Hauptverkehrsachse St. Gallen-Zürich.

Der Bahnhof Wil liegt an den Bahnstrecken St. Gallen–Winterthur, Wil–Weinfelden sowie Wil–Wattwil (Toggenburgerbahn) der Schweizerischen Bundesbahnen. Das ausführende Eisenbahnverkehrsunternehmen auf diesen Strecken ist im Regionalverkehr die Regionalbahn Thurbo. Vom Nebenbahnhof fährt die schmalspurige FWB nach Frauenfeld.

Die von Genf kommende Autobahn A1/E60 und die Hauptstrasse 7 aus Basel verbinden Wil mit St. Gallen; die Hauptstrasse 16 aus Kreuzlingen ist der Weg ins Toggenburg nach Wattwil und Wildhaus. Weitere von Wil abgehende Hauptstrassen führen nach Fischingen im Hinterthurgau und Bürglen bei Weinfelden.

Schulen

Die Volksschule in der Stadt Wil umfasst mehrere Primarschuleinheiten und Oberstufen. Zusätzlich bestehen auf der Sek II-Stufe das Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil und die Kantonsschule Wil. Die 2004 erbaute Kantonsschule Wil ist auch wegen ihrer innovativen Holzarchitektur bekannt. Neben den staatlichen Bildungsangeboten gibt es in Wil verschiedene Privatschulen.

Kultur

Das Kulturangebot in der Stadt Wil ist vielfältig. Wichtige Lokalitäten für kulturelle Angebote sind die Tonhalle, die Kunsthalle und das Stadtmuseum. Daneben verfügt Wil über eine Stadtbibliothek und auch über eine Ludothek.

Hofchilbi

Jährlich findet in der Wiler Altstadt die «Hofchilbi» statt. 1540 wurde unter Abt Diethelm Blarer von Wartensee, die grosse, noch heute vorhandene Kapelle, an den Hof angebaut und am 25. Juli eingeweiht. Diese Kirchweihe wurde bis zum Jahre 1722 jährlich als «Hofchilbi» begangen. In Anbetracht der schlechten Zeiten wurde daraufhin der festliche, weltliche Teil abgesetzt. 1972 entschloss sich die Hofbrauerei Wil, den Brauch wieder aufleben zu lassen. Seither findet dieses Fest alljährlich statt, organisiert vom KTV Wil Handball.

In der ältesten Urkunde, die Wil erwähnt, wird am 6. August 754 über die Schenkung der Güter des freien Bauern Rotbald an das Kloster St. Gallen berichtet. Als Lehenzins für diese Güter wurden vereinbart, dass alljährlich unter verschiedenen Naturalien, wie Korn und Schweinen, auch 30 Eimer Bier abzuliefern seien. Die «Hofchilbi» nimmt diese Tradition auf, indem dieser Bierzins den Einwohnern von Wil ausgeschenkt wird. Nach heutigem Mass entsprechen 30 Eimer Bier ca. 1'125 Litern. Diese werden an die Festbesucher der «Hofchilbi» verkauft. Der erwirtschaftete Erlös dieses ehemaligen Freibiers fliesst – unter anderem – in die Kasse der Stiftung Hof zu Wil.

Openair «rockamweier»

Alljährlich Mitte Juni findet am Wiler Stadtweier das zweitägige openair rockamweier mit freiem Eintritt statt. 2001 das erste Mal organisiert, findet es mittlerweile über die regionalen Grenzen hinaus Anklang. Es spielten schon Musikgrössen wie Popa Chubby aus den USA oder Lazuli aus Frankreich am Festival.

Gare de Lion

Alteingesessen unter dem Namen Remise Wil bekannt und im Jahr 2008 renoviert, wird in der Nähe des Bahnhofs ein Kulturlokal unter dem Namen Gare de Lion betrieben, das von Konzerten über Theater bis hin zu Lesungen vielerlei anbietet.

Städtepartnerschaft

Wil unterhält eine Städtepartnerschaft mit Groß Döbern, Polen seit 1992.

Persönlichkeiten

Töchter und Söhne der Stadt

- Max Peter Ammann (* 1929), Filmregisseur

- Adrian Bodmer (* 1995), Tennisspieler

- Moreno Costanzo (* 1988), Fussballspieler

- Paul Eisenring (1924–2016), Politiker und Chefredaktor

- Kurt Felix (1941–2012), Fernsehmoderator von Teleboy und Verstehen Sie Spaß?

- Marco Hämmerli (* 1985), Super League-Fussballer

- Johann Baptist Hilber (1891–1973), Musiker, Komponist, Chorleiter

- Johann Nepomuk Idtensohn (1827–1892), Priester und Bibliothekar

- Daniel Imhof (* 1977), Fussball-Nationalspieler (Kanada)

- Otmar Kunz (ca. 1530–1577), Abt von St. Gallen

- Fritz Münch (1903–1993), Gewerkschaftsfunktionär und Präsident des St. Galler Kantonsrates

- Joachim Opser (ca. 1548–1594), Abt von St. Gallen

- Fabian Schär (* 1991), Fussball-Nationalspieler

- Anna Sutter (1871–1910), Opernsängerin

- Dominikus Tschudi (1597–1654), Abt von Muri

- Kurt Widmer (* 1940), Sänger und Gesangspädagoge

- Michel Zeiter (* 1974), Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär

- Alex Zülle (* 1968), Radrennfahrer

Hier wohnhafte Persönlichkeiten

- Yvonne Gilli (* 1957), ehemalige Nationalrätin (GP)

- Barbara Gysi (* 1964), Nationalrätin (SP)

- Jan January Janczak (* 1938), Maler, Filmemacher, Illustrator, Plastiker, Glasmaler

- Karin Keller-Sutter (* 1963), Bundesrätin (FDP)

- Hans Leutenegger (* 1940), Schauspieler und Bobfahrer

- Johann Georg Müller (1822–1849) Architekt, Maler und Dichter

- René Oberholzer (* 1963), Schriftsteller und Performer

- Lukas Reimann (* 1982), Nationalrat (SVP)

- Dani Wyler (* 1952), Sportkommentator

Hier verstorbene Persönlichkeiten

- Ulrich Rösch (1426–1491), Abt des Klosters St. Gallen

- Placidus Bridler (1613–1679), Benediktinerpater, Theologe und Kirchenrechtler, 1661 bis 1678 Statthalter von Wil

Trivia

Die automatische Korrekturfunktion des Textverarbeitungsprogramms Word macht aus dem Namen der Stadt immer "Will".

Literatur

- Oliver Schneider, Verena Rothenbühler: Stadt auf dem Land. Wil vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. VSG Verlagsgenossenschaft St. Gallen, St. Gallen 2020, ISBN 978-3-7291-1178-3.

Weblinks

Einzelnachweise

- BFS Generalisierte Grenzen 2020. Bei späteren Gemeindefusionen Höhen aufgrund Stand 1. Januar 2020 zusammengefasst. Abruf am 17. Mai 2021

- Generalisierte Grenzen 2020. Bei späteren Gemeindefusionen Flächen aufgrund Stand 1. Januar 2020 zusammengefasst. Abruf am 17. Mai 2021

- Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie, Geschlecht und Gemeinde, definitive Jahresergebnisse, 2020. Bei späteren Gemeindefusionen Einwohnerzahlen aufgrund Stand 2020 zusammengefasst. Abruf am 17. November 2021

- Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie, Geschlecht und Gemeinde, definitive Jahresergebnisse, 2020. Bei späteren Gemeindefusionen Ausländeranteil aufgrund Stand 2020 zusammengefasst. Abruf am 17. November 2021

- StiASG, Urk. Bremen 7. Online auf e-chartae, abgerufen am 25. Juni 2020.

- Bär und Schnecke heiraten nach achtjähriger Hochzeitsvorbereitung, Thurgauer Zeitung, 31. Dezember 2012, abgerufen am 13. Mai 2016.

- Eine Frau mischt Stadt und Kanton auf Artikel auf Tagblatt Online, 5. November 2012

- https://www.sg.ch/ueber-den-kanton-st-gallen/statistik/themen/B01/wohnbevoelkerung.html abgerufen am 4. Juni 2020

- So die Schreibweise in Wil selbst, nicht etwa «Stadtweiher».

- Benno Ruckstuhl, Hans Peter Mathis, Hans Wechsler, Werner Warth: Der Hofplatz zu Wil (= Schweizerische Kunstführer. Nr. 806/807, Serie 81). Hrsg. Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK. Bern 2007, ISBN 978-3-85782-806-5.

- Bernhard Anderes: Wil, Baronenhaus (= Schweizerische Kunstführer. Nr. 332). Hrsg. Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte. Bern 1983, ISBN 978-3-85782-332-9.

- http://www.wilerzeitung.ch/ostschweiz/stgallen/wil/wv-wi/SP-und-FDP-sind-die-Wahlsieger;art119831,3136463

- Erneuerungswahl der MitgliWahl der 40 Mitglieder des Stadtparlaments.Listenergebnisse. In: www.stadtwil.ch. Abgerufen am 26. September 2016.

- Stadtrat. In: stadtwil.ch. Abgerufen am 10. Januar 2021.

- Nationalratswahlen 2019: Stärke der Parteien und Wahlbeteiligung nach Gemeinden. In: Ergebnisse Nationalratswahlen 2019. Bundesamt für Statistik, 2019, abgerufen am 4. Juni 2020.

- Statistikamt Kanton St. Gallen. Abgerufen am 16. September 2019.

- Wiler Nachrichten Wie das «h» in den Weier kam. Abgerufen am 19. September 2019.

- Wanderwege in und rund um Wil. Stadt Wil, abgerufen am 4. Juni 2020.