Lychen

Die uckermärkische Stadt Lychen [lyːçən] ist ein inmitten des Naturparkes Uckermärkische Seen gelegener staatlich anerkannter Erholungsort im Landkreis Uckermark im Norden Brandenburgs. Lychen führt die Zusatzbezeichnung Flößerstadt.[2] Durch ihre Lage im Neustrelitzer Kleinseenland ist sie ein beliebtes Urlaubsziel.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Brandenburg | |

| Landkreis: | Uckermark | |

| Höhe: | 60 m ü. NHN | |

| Fläche: | 111,98 km2 | |

| Einwohner: | 3154 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 28 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 17279 | |

| Vorwahlen: | 039888, 033087 (Schleusenhof Regow) | |

| Kfz-Kennzeichen: | UM, ANG, PZ, SDT, TP | |

| Gemeindeschlüssel: | 12 0 73 384 | |

| Stadtgliederung: | 4 Ortsteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Am Markt 1 17279 Lychen | |

| Website: | ||

| Bürgermeisterin: | Karola Gundlach | |

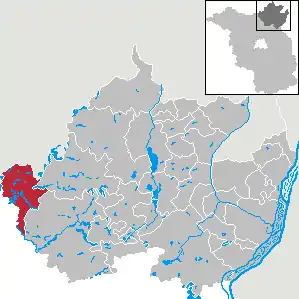

| Lage der Stadt Lychen im Landkreis Uckermark | ||

Karte | ||

Geografie

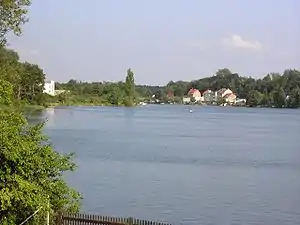

Naturräumlich ist Lychen Teil des Neustrelitzer Kleinseenlandes. Die Stadt liegt zwischen sieben uckermärkischen Seen: Wurlsee, Großer Lychensee, Nesselpfuhl, Stadtsee, Oberpfuhl, Zenssee, Platkowsee. Das Stadtgebiet umfasst noch weitere Seen wie den Großen Küstriner See oder den Mellensee. Im Süden hat Lychen Anteil am Waldgebiet Himmelpforter Heide mit dem ehemaligen Truppenübungsplatz Tangersdorf; das Gebiet gehört zum Naturschutzgebiet Kleine Schorfheide. Über die Woblitz ist Lychen mit der Oberen Havel-Wasserstraße, über den Küstriner Bach mit der Feldberger Seenlandschaft verbunden. Im Norden grenzt das Gebiet Lychens an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, im Westen an den Landkreis Oberhavel.

Stadtgliederung

Laut ihrer Hauptsatzung[3] gliedert sich die Stadt Lychen (neben dem Kern der Stadt) in drei Ortsteile und Gemeindeteile:[4]

- Ortsteil Rutenberg mit dem bewohnten Gemeindeteil Eichhof

- Ortsteil Retzow mit den bewohnten Gemeindeteilen Kastaven, Sähle und Wurlgrund

- Ortsteil Beenz mit den bewohnten Gemeindeteilen Marienheim und Stabeshorst.

Zur Kernstadt Lychen gehören die Gemeindeteile Küstrinchen, Seeberg, Tangersdorf und Türkshof.

Dazu kommen noch die Wohnplätze: Am Großen Lychensee, Ausbau Lüder, Beenzer Ausbau, Beenzhof, Birkental, Bohmshof, Brennickenwerder, Collinshof, Drei Seen, Dünshof, Fegefeuer, Georgenhöhe, Heckenhaus, Hinterfeld, Kolbatzer Mühle, Kuckuckswerder, Langes Werder, Lexoshof, Lindenhof, Marienhof, Mückenfang, Punskuhl, Reiherhals, Sängerslust, Schleusenhof Regow, Schlüßhof, Schreibermühle, Seeblick, Süßer Grund, Tonkünstlerheim, Vorderfeld, Wuppgarten und Zenshaus.[4]

Geschichte

Anfänge

Die urkundliche Ersterwähnung erfolgte im Jahr 1248 als in Liechen. Die Schreibweise Lychen gilt für 1299 als nachgewiesen. Erste Funde einer Besiedlung des Lychener Gebiets stammen aus der Mittleren Steinzeit. Im Zuge der Völkerwanderung (5.–6. Jahrhundert) siedelten sich Slawen an. Ihre Siedlungen legten sie auf Inseln und Halbinseln an und errichteten Fluchtburgen, wie z. B. den Burgwall (jetziges Hotel „Lindenhof“) auf einer Halbinsel im Wurlsee.

Markgraf Johann I. gründete 1248 die Stadt. Sie bekam eine sechs Meter hohe Stadtmauer und drei Tortürme, von denen das Fürstenberger Tor und das Stargarder Tor nur noch in einigen Teilen erhalten sind. Im Jahr 1976 stürzte bei einem starken Sturm der Stargarder Torturm zusammen. Infolge kriegerischer Auseinandersetzungen fiel Lychen 1302 an Mecklenburg. 150 Jahre später eroberte der Markgraf Johann von Brandenburg die Stadt zurück und sie kam nach dem Frieden zu Wittstock wieder zu Brandenburg. Der Dreißigjährige Krieg (1618–1648) und zwei Großfeuer (1648 und 1732) vernichteten mehrmals fast die gesamte Stadt. Während des Siebenjährigen Krieges (1756–1763) kam Lychen unter schwedische Besetzung.

Teile des heutigen Stadtgebietes waren im Mittelalter Besitz des Klosters Himmelpfort. Linow gehörte 1299 zur Erstausstattung des Klosters und fiel nach 1342 wüst. 1307 kamen Rudow und Tangersdorf in den Besitz des Klosters und fielen nach 1342 ebenfalls wüst. Rutenberg war seit 1309 teilweise, und seit 1317 vollständig im Besitz des Klosters.

19. Jahrhundert bis heute

Die Eröffnung der Bahnstrecke Britz–Fürstenberg im Jahre 1899 brachte eine wirtschaftliche Entwicklung Lychens mit sich. Bis 1910 wurden eine Poststation, Apotheke, Bahnhof und Kapelle errichtet. 1901 erhielt Lychen die erste Telefonverbindung nach Templin und 1903 eine eigene Zeitung – die Lychener Zeitung. Besonders durch die Gründung der Heilstätten entstanden Arbeits- und Ausbildungsplätze beim Bau, in der Druckerei, der Wäscherei, der Haushaltsschule, auf dem Geflügelhof, in der Gärtnerei und im Kurhotel, und Lychen entwickelte sich zum Luftkurort. Anfang der 1930er Jahre verzeichnete Lychen die höchste Zahl an Übernachtungen von Sommergästen in der Provinz Brandenburg. Die Heilstätten betreuten rund 1000 Patienten und beschäftigten 380 Lychener Einwohner.[5]

1923 erfolgte die Abtrennung der Ortschaften Hardenbeck, Rosenow und Warthe vom Amtsgerichtsbezirk Lychen.[6]

Im Februar 1934 wurden vom NS-HAGO Schilder mit der Aufschrift Deutsches Geschäft herausgegeben. Beim Deutschlandflug vom 13. bis 14. Juni 1938 landeten und starteten über 100 Flugzeuge in Rutenberg.

In der „Reichskristallnacht“ wurde der Friedhof der seit dem 15. Jahrhundert im Ort ansässigen Jüdischen Gemeinde in der Stargarder Straße hinter dem Stadttor geschändet und zerstört. In der Firma Heinze und Blankert aus Berlin, die ab 1939 Teile für Granatzünder und MG-Munition herstellte, arbeiteten täglich 20 bis 25 Häftlinge aus dem KZ Ravensbrück. 1942 kaufte die Stadtgemeinde das Gelände des Jüdischen Friedhofs und gestaltete es als kleine Grünanlage. An die Verwüstung des Friedhofs erinnert seit 1970 ein Gedenkstein, den die Jüdische Landesgemeinde Mecklenburg aufstellen ließ. Zusätzlich ließ die Stadtverwaltung eine Gedenktafel am unteren Zugang anbringen, der das Geschehen lebendig hält. Die große Eiche auf dem Hügel wird darin besonders erwähnt.[7]

1957 wurde Tangersdorf nach Lychen eingemeindet.[8] Von 1968 bis 1990 befand sich südwestlich von Lychen das Sonderwaffenlager Himmelpfort. Dieses ehemalige Kernwaffendepot der Streitkräfte der Sowjetunion wird auch als Lychen II bezeichnet.

Im Zuge der Ämterbildung 1992 im Land Brandenburg schlossen sich die Gemeinden Beenz, Retzow, Rutenberg und die Stadt Lychen am 10. Oktober 1992 zum Amt Lychen zusammen.[9] Das Amt hatte seinen Sitz in der Stadt Lychen. Seit 1996 ist Lychen Staatlich anerkannter Erholungsort. Am 31. Dezember 2001 wurden Beenz, Retzow und Rutenberg in die Stadt Lychen eingegliedert und das Amt Lychen aufgelöst.[10] Seitdem sind Beenz, Retzow und Rutenberg Ortsteile der Stadt Lychen.

Seit dem 11. Oktober 2008 führt die Stadt Lychen die Zusatzbezeichnung Flößerstadt,[2] die aber zunächst nicht Bestandteil des amtlichen Namens war. Die amtliche Bestätigung durch das Innenministerium Brandenburgs erfolgte erst am 23. Mai 2013, was die Stadt dazu berechtigt, die Zusatzbezeichnung auch auf den Ortseingangsschildern zu führen.[11]

Lychen und seine heutigen Ortsteile gehörten von 1817 bis 1952 zum Landkreis Templin (bis 1947 in der preußischen Provinz Brandenburg, 1947–1952 im Land Brandenburg). Von 1952 bis 1993 waren sie Teil des Kreises Templin (bis 1990 im DDR-Bezirk Neubrandenburg; 1990–1993 wieder im Land Brandenburg). Seit der Kreisreform in Brandenburg im Jahr 1993 gehört Lychen zum Landkreis Uckermark.

Sanatorium Hohenlychen

1903 gründete Gotthold Pannwitz die Heilanstalten Hohenlychen als Volksheilstätten des Volksheilstättenvereins vom Roten Kreuz zur Bekämpfung von Tuberkulose, zunächst zur Behandlung erkrankter Kinder. Nach schrittweiser Erweiterung wurde 1912 die Abteilung XIV, das Kaiserin-Auguste-Viktoria-Sanatorium gebaut und 1913 ein Krankenhaus.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Heilanstalt unter Leitung von Karl Gebhardt zunächst zu einer orthopädischen Klinik und dann zu einem Krankenhaus der Waffen-SS umgestaltet. Hier arbeitete unter anderem der Lungenfacharzt Kurt Heißmeyer, der ab Juni 1944 im KZ Neuengamme Menschenversuche an sowjetischen Kriegsgefangenen vornahm und im November 1944 zwanzig jüdische Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren aus Auschwitz mit Tuberkulose infizierte.[12]

Betriebsferienlager

Zu DDR-Zeiten unterhielten etliche Betriebe in Lychen Ferienobjekte und Betriebsferienlager für ihre Betriebsangehörigen und deren Kinder, so beispielsweise am Zenssee der VEB Walzwerk Finow und das VEB Kraftfahrzeugwerk „Ernst Grube“ (Werdau) und der VEB Lacke und Farben Berlin im Ortsteil Tangersdorf.

Bevölkerungsentwicklung

|

|

|

|

|

Gebietsstand des jeweiligen Jahres, Einwohnerzahl[13][14][15] Stand 31. Dezember (ab 1991), ab 2011 auf Basis des Zensus 2011

Politik

Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung besteht aus 16 Stadtverordneten und der hauptamtlichen Bürgermeisterin. Die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 führte zu folgender Sitzverteilung:[16]

| Partei / Wählergruppe | Sitze |

|---|---|

| Lychen tut gut | 7 |

| Schön hier – Gemeinsam für Lychen | 4 |

| CDU | 3 |

| SPD | 2 |

Bürgermeister

- 1998–2002: Dieter Sommerfeld (SPD)[17][18]

- 2002–2016: Sven Klemckow (Die Linke)

- seit 2016: Karola Gundlach

In der Bürgermeisterwahl am 28. Februar 2010 wurde Klemckow mit 74,5 % der gültigen Stimmen in seinem Amt bestätigt.[19] Die Stadtverordnetenversammlung versetzte ihn zum 31. Januar 2016 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand.[20]

In der Bürgermeisterstichwahl am 26. Juni 2016 wurde Karola Gundlach mit 58,0 Prozent der gültigen Stimmen für eine Amtszeit von acht Jahren[21] zur neuen Bürgermeisterin gewählt.[22]

Wappen

Das Wappen wurde am 2. Juni 1993 genehmigt.

Blasonierung: „In Rot über blau-silbernem Wellenschildfuß eine silberne Burg, mit zwei pyramidenförmigen bezinnten Türmen, belegt mit je einem schwarzen Fenster, und einer torlosen bezinnten und gequaderten Mauer dazwischen; darüber schwebend zwischen zwei sechsstrahligen silbernen Sternen ein silberner Schild mit goldbewehrtem rotem Adler.“[23]

Die Burg soll die Stadtmauer mit ihren Türmen symbolisieren. Die Wellen stellen die Seen um Lychen dar. Da Lychen zur Mark Brandenburg gehörte, wurde der Adler in das Wappen aufgenommen. Die Sterne im Wappen erinnern daran, dass im 14. Jahrhundert in Lychen Münzen geprägt wurden, auf denen der Markgraf von Brandenburg zwischen Sternen dargestellt war.

Sehenswürdigkeiten

In der Liste der Baudenkmale in Lychen stehen die in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenen Baudenkmale.

- Evangelische Stadtkirche St. Johannes, in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts als frühgotischer Feldsteinbau errichtet

- Rathaus, 1748 anstelle eines Vorgängerbaus im Barockstil errichtet und nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut

- Mittelalterliche Stadtmauer, 1302–1304 aus Feldsteinen erbaut, große Teile sind erhalten, darunter Reste des Stargarder Tores, des Templiner Tores und des Fürstenberger Tores

- Schreibermühle, hier war in den 1920er Jahren ein von Elsa Brändström gegründetes Heim für ehemalige Kriegsgefangene untergebracht

- Flößereimuseum im ehemaligen Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, hier wird eine der früheren wirtschaftlichen Grundlagen Lychens gewürdigt

- Kirchenruine im Ortsteil Retzow, gotische Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert

- Besucherzentrum des Naturparks mit einer Ausstellung zur geologischen Entstehung und zur Besiedlungsgeschichte der nordwestlichen Uckermark[25]

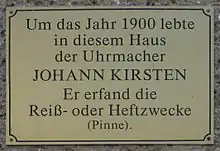

- Heimatstube im Gebäude einer ehemaligen Reißzweckenfabrik mit Einblicken in die Stadtgeschichte (2012 eröffnet)

- Denkmal für Johann Kirsten, er erfand 1903 in Lychen die Reißzwecke.[26]

Darüber hinaus gibt es in der Stadt eine katholische und eine neuapostolische Kirche, eine Freilichtbühne, den Malerwinkel und das Cohrs Stift.

Tourismus

Mit dem Boot erreicht man Lychen von Berlin oder Hamburg über die Havel, durch die Woblitz und den Großen Lychensee. Große Teile der Lychener Umgebung sind Bestandteil des Naturparks Uckermärkische Seenlandschaft. Daher dürfen einige Seen, wie beispielsweise der Wurlsee, nicht mit Motorbooten befahren werden, der Küstrinchener Bach darf bei niedrigem Wasserstand nicht befahren werden, sonst nur bis zur ersten Schleuse (bei Fegefeuer). Lychens Gewässer bieten diverse Möglichkeiten des Wassersports, wie Schwimmen, Tretboot-, Dampfer-, Floß- oder Solarbootfahrten. Die etwa 4 × 2 m großen Solarkatamarane SOL 10, die im Nesselgrund stationiert sind, haben eine Motorleistung von 550 W (0,75 PS) bei einer Geschwindigkeit von 5 km/h (rund 2,7 Knoten) und sind ohne Sportbootführerschein nutzbar. Die Solarzellen dienen zugleich als Verdeck.[27]

Auch Draisinenfahrten, Kremserfahrten, Wanderungen in der Natur oder Radtouren sind möglich. Der Uckermärkische Radrundweg führt durch Lychen (mit Anbindung an den Radfernweg Berlin-Kopenhagen). Jedes Frühjahr ist Lychen Gastgeber des Lychener Seenlaufes über eine Strecke von 30 Kilometern.

Lychen barrierefrei

Es gibt zwei asphaltierte, bedingt barrierefreie Rundwege von unterschiedlicher Länge mit Hinweistafeln in Form von überdimensionalen Reißzwecken, welche auf Interessantes sowie auf behindertengerechte Toiletten und Steigungsgrade der Wege verweisen. Das Fahrgastschiff Möwe und das Touristenfloß Pläätz sind für Gäste in Rollstühlen befahrbar. Auf der Strecke Fürstenberg–Lychen gibt es rollstuhlgerechte Draisinen, einer der Kremser in Lychen ist mit einer Rampe ausgestattet. Nahe der Dampferanlegestelle am Stadtsee sind in der Appartementanlage Sonnenhof zwei barrierefreie Ferienwohnungen zu finden.

Wirtschaft und Infrastruktur

Wirtschaft

In früheren Jahrhunderten gehörte die Flößerei zu den wichtigsten Erwerbszweigen der Stadt. Dabei wurde nicht nur Nutzholz zu Flößen zusammengefügt und in oft wochenlanger Arbeit vor allem zu größeren Bauvorhaben gebracht, sondern auf den Flößen transportierten die Menschen auch andere nicht verderbliche Waren.

Mit Gründung der Heilstätten im 20. Jahrhundert[28] entwickelte sich der Tourismus zu einer wichtigen wirtschaftlichen Basis der Stadt.

Weiterhin haben sich die Bauwirtschaft mit verschiedenen Gewerken der Bauplanung und Bauausführung, die Fischerei mit Fischräucherei und Fischhandel (im Ortsteil Beenz und am Großen Lychensee), verschiedene therapeutische Praxen, Autohandel, Pkw- und Lkw-Service, Holzhandel, Grünanlagenservice, Computerservice, Bootsservice und -verkauf und weitere Firmen in Lychen angesiedelt.

Verkehr

In Lychen kreuzen sich die Landesstraßen L 15 (Fürstenberg/Havel–Boitzenburg) und L 23 (Feldberg–Templin).

Die Bahnstrecke Fürstenberg–Templin mit Bahnhöfen in Lychen, Hohenlychen und Tangersdorf wird nach ihrer Stilllegung seit 1996 touristisch als Strecke für Fahrrad-Draisinen genutzt. Die Anbindung an Fürstenberg/Havel, Templin und weitere umliegende Orte wird heute mit den Linienbussen der UVG sichergestellt.

Die Schleuse Regow befindet sich bei Kilometer 42,6 der Oberen Havel-Wasserstraße beim Schleusenhof Regow.

Vereine

- Lychen United (Freizeitsport)

- SV Germania Lychen (Fußball)

- SV Berolina Lychen (Handball, Leichtathletik)

- Seglerverein Lychen 1990 e. V.

- Lychener SV (Billard)

- Pferdesportverein (Reiten)

- Lychener Seen Lauf Verein

- Schützengilde 1822

- Flößerverein Lychen

- Freiwillige Feuerwehr

- Tourismusverein

- Hilfe für Osteuropa

- Arbeitsförderverein

- Heilstätten Hohenlychen

- Wasser auf die Mühle[29]

- Förderverein Lychen Museum e.V.

Persönlichkeiten

Ehrenbürger

- 1838 Albert August Christoph Reinhard, Pfarrer[30]

- 1910 Julius Lilienfeld, Stadtverordnetenvorsteher, Hotelbesitzer[31]

- 1914 Sigmund Cohrs (1845–1924), Mäzen des Kindersanatoriums

- 2011 Gotthold Pannwitz (1861–1926): Arzt und Gründer der Lungenheilstätte Lychen

Söhne und Töchter der Stadt

- David Franck (1682–1756), Historiker, Schulrektor und Prediger

- Erika Pannwitz (1904–1975), Mathematikerin

- Bern Carrière (1921–2015), Psychiater

- Heinz Kluth (1921–1977), Soziologe

- Rolf Ebert (1926–2013), Physiker, Universitätsprofessor

- Freia Hoffmann (* 1945), Musikwissenschaftlerin

- Hans-Christoph Blumenberg (* 1947), Filmkritiker, Drehbuchautor und Filmregisseur

- Uwe Jähnichen (* 1962), Maler, Bildhauer, Galerist[32][33]

Persönlichkeiten mit Verbindungen zur Stadt

- Siegmund Cohrs (1845–1924), Kommerzienrat, Unterstützer der Victoria-Louise-Kinderheilstätte und Sponsor der Cohrs-Stiftung, stiftete 5000 Mark an die Stadt Lychen zur Errichtung einer Kinderhilfseinrichtung. 1914 bekam er die Ehrenbürgerschaft durch die Stadt Lychen, die 1939 nach seinem Tode erlosch.

- Johann Kirsten (um 1900), gilt als Erfinder der Reißzwecke, lebte in Lychen

- Karl Rätsch (* 1935), Bildhauer, lebt seit 1974 in Lychen[34]

- Klaus Voormann (* 1938), Musiker und Grafiker, (enger) Freund der Beatles, lebte als Kind zeitweilig in Lychen. In einem Interview betonte er, dass er keine Beziehung zu seiner Geburtsstadt Berlin habe, da seine Kindheitserinnerungen in Lychen lägen.

- Henryk Wichmann (* 1977), Politiker (CDU), von 2009 bis Ende Januar 2019 Mitglied des Landtages Brandenburg, wohnt in Lychen

Literatur

- Lieselott Enders: Historisches Ortslexikon der Mark Brandenburg. Teil VIII: Uckermark. Weimar 1986, ISBN 3-7400-0042-2.

Weblinks

Einzelnachweise

- Bevölkerung im Land Brandenburg nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden 31. Dezember 2020 (PDF-Datei; 950 KB) (Fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahlen) (Hilfe dazu).

- Lychen ist nun Flößerstadt. In: Märkische Allgemeine. 13. Oktober 2008, S. 5.

- Hauptsatzung der Stadt Lychen vom 6. Juli 2009 PDF (Memento vom 3. Dezember 2013 im Internet Archive)

- Stadt Lychen Dienstleistungsportal der Landesverwaltung Brandenburg

- Entwicklungspotentialstudie Heilstätten (Memento vom 26. August 2014 im Internet Archive) der LEG des Landes Brandenburg (2000), abgerufen am 22. August 2014.

- 1923 (Memento vom 26. August 2014 im Internet Archive), abgerufen am 22. August 2014.

- Information von der Gedenktafel, Stand August 2013.

- Beitrag zur Statistik Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis 2005 19.15 Landkreis Uckermark (PDF)

- Bildung des Amtes Lychen. Bekanntmachung des Ministers des Innern vom 6. Oktober 1992. In: Amtsblatt für Brandenburg – Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg. 3. Jahrgang, Nummer 82, 26. Oktober 1992, S. 1918.

- Eingliederung der Gemeinden Beenz, Retzow und Rutenberg in die Stadt Lychen. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 10. Dezember 2001. In: Amtsblatt für Brandenburg – Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg. 12. Jahrgang, 2001, Nummer 52, Potsdam, den 27. Dezember 2001, S. 902, (PDF)

- Mitteilung des Innenministeriums Brandenburg

- Hans Waltrich: Zur Geschichte der Heilanstalten vom Roten Kreuz in Hohenlychen.

- Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis 2005. Landkreis Uckermark, S. 18–21.

- Bevölkerung im Land Brandenburg von 1991 bis 2017 nach Kreisfreien Städten, Landkreisen und Gemeinden, Tabelle 7

- Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Statistischer Bericht A I 7, A II 3, A III 3. Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg (jeweilige Ausgaben des Monats Dezember)

- Ergebnis der Kommunalwahl am 26. Mai 2019

- Ergebnisse der Kommunalwahlen 1998 (Bürgermeisterwahlen) für den Landkreis Uckermark (Memento vom 15. April 2018 im Internet Archive)

- Bürgermeister von Lychen. In: Neue Lychener Zeitung. 28. Mai 2014, S. 12.

- Bürgermeisterwahl 2010. Endergebnis. In: daten2.verwaltungsportal.de. Abgerufen am 9. Januar 2022.

- Lychens Bürgermeister soll in den Ruhestand gehen. In: Nordkurier. 22. September 2015.

- § 74 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes

- Ergebnis der Bürgermeisterstichwahl am 26. Juni 2016

- Wappenangaben auf dem Dienstleistungsportal der Landesverwaltung des Landes Brandenburg

- Stadt Lychen – Partnerstädte, abgerufen am 15. Oktober 2017.

- Besucherzentrum (Memento vom 26. Oktober 2013 im Internet Archive), abgerufen am 22. August 2014.

- Ein Denkmal für den Erfinder der Reißzwecke. In: Potsdamer Neueste Nachrichten. 30. August 2003.

- Solarboote auf der Webseite der Fa. Knopf-Solardesign, abgerufen am 24. August 2014.

- Einrichtung einer Tuberkulose-Kinder-Heilstätte in Lychen, betrieben vom DRK, In: Vossische Zeitung. 22. Juni 1902. Abruf 20. Januar 2021.

- Uwe Werner, Tomas Morgenstern: Flöße, Reißzwecken, Vereinsfahnen. Die Stadt Lychen ist reich an Symbolen und Traditionen - zu letzteren zählt das Vereinsleben. In: Neues Deutschland. 30. Juli 2018, S. 12.

- Lychener Chronik, abgerufen am 22. August 2014.

- Lychener Stadtchronik. Zehn Jahrzehnte im 20. Jahrhundert PDF

- Katrin Bischoff: Auf der schiefen Bahn. In: Berliner Zeitung. 7. Februar 2009

- uwe-jaehnichen beim kulturserver-brandenburg.de; abgerufen am 13. Februar 2011

- Karl Rätsch Kulturserver des Landes Brandenburg; abgerufen am 13. Februar 2011