Liste der Gerechten unter den Völkern aus Österreich

Die Liste der Gerechten unter den Völkern aus Österreich enthält Österreicher, die für die Rettung von Juden während der Zeit des Nationalsozialismus von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt wurden.

Hintergrund

Seit 1953 werden durch den Staat Israel Menschen als Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet, die zwischen 1933 und 1945 große persönliche Risiken in Kauf nahmen und dabei ihr Leben in Gefahr brachten, um von der Deportation in Arbeits- oder Vernichtungslager bedrohte Juden zu schützen. In Yad Vashem wird im Garten der Gerechten unter den Völkern für jede Person eine Plakette angebracht, für die frühen Geehrten wurde zudem in der Allee der Gerechten unter den Völkern jeweils ein Baum gepflanzt, dies ist inzwischen jedoch aufgrund Platzmangels selten geworden.

Zum 1. Jänner 2020 betrug die Zahl der Gerechten insgesamt 27.712, darunter befinden sich 112 Österreicher.[1][2]

Aufgrund der großen Anzahl an Personen ist die Liste nach Nationalitäten aufgeteilt. Für andere Nationen siehe Liste der Gerechten unter den Völkern.

Liste

Neben dem Namen sowie den Geburts- und Sterbedaten der jeweiligen Person enthält die Liste Spalten zum Ort, in dem die Rettungsaktionen schwerpunktmäßig stattfanden, eine kurze Beschreibung der Taten, für die die Person geehrt wurde sowie das Jahr der Auszeichnung.

| Name | Geboren | Gestorben | Ort | Grund der Ehrung | Jahr |

|---|---|---|---|---|---|

| Otto Beneschek | Białystok | Als Mitglied einer Widerstandsgruppe und Leiter einer Textilfabrik versorgte Beneschek seine jüdischen Arbeiter mit großen Mengen Nahrung und Brennholz, die diese mit ins Ghetto Białystok nehmen und dort an Bedürftige verteilen konnten. Ab Februar 1943 versteckte er wiederholt Juden vor der drohenden Deportation in seiner Wohnung auf dem Fabrikgelände und brachte diese anschließend in die Wohnung von Artur Schade oder zur jüdischen Untergrundbewegung.[3] | 1996 | ||

| Christa Beran | 1922 | Wien | Sie übergab einen Teil ihrer Papiere einer aus einem Arbeitslager geflüchteten Jüdin, die unter Berans Identität die NS-Zeit überlebte. Beran selbst meldete ihre Papiere bei der Polizei als verloren.[4] | 1985 | |

| Therese Beran | Wien | Therese Beran und die im gleichen Haus lebende Mary Sokoup versteckten ab dem Jahr 1942 bis Kriegsende die Jüdin Berta Spinrad.[5] | 2015 | ||

| Maria Böhm | Wien | Maria Böhm versteckte ab Mai 1942 bis Kriegsende zusammen mit Franziska Cechal und Anna Kucher die vor der bevorstehenden Deportation geflohene Rosalia Wasserstein.[6] | 1984 | ||

| Oswald Bosko | 23. Feb. 1907 | 18. Sep. 1944 | Ghetto Krakau | Als Polizist im Krakauer Ghetto tolerierte Bosko die Flucht von Deportation bedrohten Ghettobewohnern. Ende 1942 schmuggelte er Kinder und Frauen aus dem Ghetto und brachte sie in eine Fabrik von Julius Madritsch. Auch nach Auflösung des Ghettos im März 1943 überführte er verbliebene Ghettobewohner, die sich in Kellern versteckt hatten, in Madritschs Fabrik. Von dort konnten sich die meisten Geretteten außer Landes in Sicherheit bringen. Bosko wurde aufgrund seiner Rettungsaktionen hingerichtet.[7] | 1964 |

| Wanda Bottesi | 26. Sep. 1923 | 2. Nov. 2008 | Innsbruck | Wanda Bottesi versteckte im Sommer 1944 die beiden von der Verschickung in ein KZ bedrohten Jüdinnen Lorraine Justman-Visnicki und Mirjam Fuchs in ihrer Wohnung, während ihr Bekannter Anton Dietz gefälschte Papiere besorgte.[8] | 1980 |

| Friederike Buchegger | Wien | Gemeinsam mit Edeltrud Posiles, Alois und Josephine Kreiner und ihrer Schwester Charlotte Fritz versteckte Friederike Buchegger drei Männer, darunter der Verlobte von Posiles, mehrere Jahre lang in ihrer und anderen Wohnungen und versorgte sie mit Nahrungsmitteln. Zudem erreichte sie, dass die Akten einer Ermittlung wegen „Rassenschande“ gegen Edeltrud Posiles vernichtet wurden.[9] | 1978 | ||

| Franziska Cechal | Wien | Franziska Cechal versteckte ab Mai 1942 bis Kriegsende zusammen mit Anna Kucher und Maria Böhm die vor der bevorstehenden Deportation geflohene Rosalia Wasserstein.[10] | 1984 | ||

| Moritz Daublebsky-Sterneck | 29. Feb. 1912 | 10. Jan. 1986 | Borčice (Slowakei) | Daublebsky-Sterneck verhalf als Soldat mehrmals Juden – vor allem Zwangsarbeitern – zur Flucht; Ab Mitte 1944 versteckte er zwei jüdische Frauen in seinem Haus. Nachdem Dorfbewohner davon Wind bekamen, begleitete er die beiden Frauen persönlich über eine bewachte Brücke in Richtung ihres Heimatortes, um durch seine Anwesenheit als Soldat eine Kontrolle der Papiere der beiden Frauen durch die deutschen Besatzer zu verhindern. Die beiden Frauen wurden später in ein KZ deportiert, nur eine von beiden überlebte.[11] | 1977 |

| Karl Dickbauer | 26. Okt. 1891 | 16. Dez. 1976 | Innsbruck | Dickbauer war im Polizeigefängnis Innsbruck für die Zusammenstellung von Transporten in den Osten zuständig. Als fünf von Wolfgang Neuschmidt in der Gefängnisküche beschäftigte Frauen in Konzentrationslager deportiert werden sollten, konnte Dickbauer nach Intervention von Neuschmidt und Erwin Lutz den Abtransport der Frauen vorerst verhindern. Später beteiligte sich Dickbauer an der Organisation der Flucht der Frauen aus dem Gefängnis.[12] | 1980 |

| Anton Dietz | 28. Dez. 1888 | 1. Jan. 1960 | Innsbruck | Dietz plante gemeinsam mit Karl Dickbauer die Flucht von vier polnischen Jüdinnen aus dem Innsbrucker Gefängnis, bevor diese nach Bergen-Belsen deportiert werden konnten und besorgte ihnen Papiere, die sie als polnische Fremdarbeiterinnen auswiesen.[13] | 1980 |

| Reinhold Duschka | 19. Jan. 1900 | Wien | Duschka versteckte Regine Kraus und deren Tochter Lucia (spätere Heilman) während des gesamten Zweiten Weltkriegs; bis Anfang 1944 in seiner Werkstatt, nachdem diese durch Luftangriffe zerstört worden war, in seinem Sommerhaus.[14] | 1990 | |

| Fritz (Friedrich) Edelmann, Brigitte Edelmann, Brigitta Edelmann |

10. Jan. 1900 1903 |

10. Aug. 1977 1924 |

Thondorf (Steiermark) | Vater Fritz Edelmann versteckte zwei Monate lang (von Anfang 1945 bis Kriegsende) gemeinsam mit seiner Frau Brigitte und seiner Tochter Brigitta acht von einem Todesmarsch geflohene Häftlinge in einer Scheune und versorgte sie mit Nahrung.[15] | 1993 |

| Anna Ehn | 1931 | Wien | Anna Ehn versorgte das jüdische Mädchen Ilona Friedman in Wien längere Zeit mit Nahrungsmitteln und holte deren nach einem Luftangriff verwundete ältere Schwester aus einem SS-Spital, pflegte sie gesund und rettete sie so vor dem Abtransport in ein Vernichtungslager.[16] | 1978 | |

| Gottfried von Einem | 24. Jan. 1918 | 12. Juli 1996 | Berlin | Gottfried von Einem engagierte unter Decknamen den untergetauchten jüdischen Berliner Musiker Konrad Latte als Korrepetitor bei den Proben zu einem Ballett, versorgte ihn mit Lebensmittelkarten und einem Ausweis der Reichsmusikkammer.[17] | 2002 |

| Fritz Fasching, Mitzi Fasching |

Lahnsattel (Niederösterreich) | Das Geschwisterpaar rettete 1945 zusammen mit seiner Mutter Maria Fasching mehrere Kundschafter der Roten Armee vor der Verhaftung und Ermordung durch die Nationalsozialisten, darunter auch die aus Russland stammende Jüdin Maria Sabeschinsky.[18] | 1991 | ||

| Maria Fasching | 1902 | 22. Okt. 1980 | Lahnsattel (Niederösterreich) | Maria Fasching versteckte 1945 gemeinsam mit ihren Kindern Mitzi und Fritz mehrere Kundschafter der Roten Armee auf ihrem Dachboden und rettete sie so vor der Verhaftung und Ermordung durch die Nationalsozialisten. Unter den Versteckten befand sich auch die aus Russland stammende Jüdin Maria Sabeschinsky.[18] | 1991 |

| Maria Fasching | 1897 | 2. Apr. 1945 | Baden (Niederösterreich) | Maria Fasching versteckte Hans Posiles ab Juni 1942 bei sich zu Hause. Posiles und Fasching starben kurz vor Kriegsende bei einem Luftangriff.[19] | 1978 |

| Ilse Focke | 1909 | 1976 | Zagreb | Ilse Focke aus Hall in Tirol rettete ihren Wiener Freund Manek Willner/Ernst Beschinsky, indem sie ihn vier Jahre in ihrer Wohnung in Zagreb versteckte.[20] | 2020 |

| Maria Forsthofer, Georg Forsthofer |

1895 1890 |

1977 1969 |

Persenbeug-Gottsdorf | Maria Forsthofer und Georg Forsthofer versteckten in Persenbeug-Gottsdorf Tibor Schwarz.[21] | 2019 |

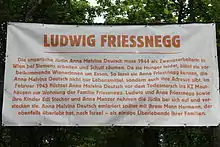

| Anna Friessnegg, Ludwig Friessnegg |

1899 1897 |

1965 1966 |

Wien | Anna und Ludwig Friessnegg waren die Eltern der Helferinnen Anna Manzer und Edi Stecher. Sie versorgten die von diesen versteckte Jüdin Melvine Deutsch mit Lebensmitteln und versteckten sie zeitweise in ihrer Wohnung.[22] | 1984 |

| Charlotte Fritz | 19. Juli 1918 | 23. Sep. 2003 | Wien | Charlotte Fritz verleugnete gegenüber der Gestapo, dass ihr jüdischer Schwager bei ihr wohnte, ließ mit Hilfe eines Wiener Polizeibeamten die Akte, die ihren Schwager als Juden auswies, vernichten und organisierte für dessen drei Brüder in Wien Unterkünfte.[23] | 1978 |

| Marianne Golz-Goldlust | 30. Jan. 1895 | 8. Okt. 1943 | Prag | Golz-Goldlust gehörte einer Widerstandsgruppe an, die Juden zur Flucht aus Prag verhalf, indem sie gefälschte Ausweise und Reisedokumente besorgte, und brachte das Barvermögen von Flüchtigen außer Landes.[24] | 1988 |

| Maria Grausenburger | 20. Apr. 1901 | 22. Dez. 1973 | Grafenwörth | Maria Grausenburger versteckte bei zwei Gelegenheiten dieselbe jüdische Flüchtlingsfamilie auf ihrem von ihr allein bewohnten Bauernhof und verschaffte ihr unter falschen Angaben Papiere, die sie als geflüchtete ungarische Faschisten auswiesen.[25] | 1978 |

| Karl B. Gröger | 7. Feb. 1918 | 1. Juli 1943 | Amsterdam | Gemeinsam mit Coos Hartogh, Leendert Barentsen, Cornelius Roos u. a. gab Karl Gröger in den Niederlanden eine Zeitschrift heraus, die bewaffneten Widerstand gegen die Besatzung propagierte. Gemeinsam mit einer Widerstandsgruppe um Gerrit van der Veen verübte er am 27. März 1943 einen Anschlag auf das Einwohnermeldeamt von Amsterdam, bei dem Papiere vernichtet wurden, die für die Organisation von Deportationen der jüdischen Bevölkerung nötig waren. Gröger wurde dafür drei Monate später hingerichtet.[26] | 1986 |

| Lambert Grutsch | 16. Apr. 1914 | 16. Apr. 1995 | Jerzens | Der wehruntaugliche Kranfahrer Lambert Grutsch lernte in einer Kantine in Krakau die polnische Jüdin Helena Horowitz kennen. Ihr war die Flucht aus dem Krakauer Ghetto gelungen und sie arbeitete unter falschem Namen als Kantinenkraft der STUAG Bau-AG. Sie bat Lambert Grutsch, sie in sein Heimatdorf nach Tirol mitzunehmen, da sie Angst vor Entdeckung durch die Nazis hatte. Grutsch nahm sie mit nach Jerzens und versteckte sie auf dem heimatlichen Bauernhof. Nach dem Krieg wanderte Helene Horowitz in die USA aus.[27] | 2002 |

| Anna-Maria Haas | 9. März 1909 | 1996 | Wien | 1938/39 versteckte Anna-Maria Haas eine Familie mehrere Monate lang in ihrer Wohnung; von 1939 bis Kriegsende versorgte sie zwei im Untergrund lebende Freunde mit Nahrungsmitteln sowie deren im Versteck geborenes Kind zusätzlich mit Milch.[28] | 1982 |

| Irene Harand | 7. Sep. 1900 | 2. Feb. 1975 | Wien und USA | Irene Harand war Mitbegründerin der „Weltbewegung gegen Rassenhass und Menschennot“, die unter dem Namen „Harand-Bewegung“ bekannt wurde. Sie verhalf nach ihrer Flucht in die USA österreichischen Juden zu Visa für die USA, wodurch mehr als 100 Menschen vor der nationalsozialistischen Verfolgung fliehen konnten.[29] | 1967 |

| Edith Hauer | 1913 | 2004 | Wien | Edith Hauer bewahrte 1942 ihre Freundin Monika Taylor, Tochter eines jüdischen Vaters und einer nichtjüdischen Mutter, vor der Verhaftung durch die Gestapo, indem sie sie erst an verschiedenen Plätzen in Wien versteckte und später außerhalb der Stadt in Sicherheit brachte. Hauer war in der Widerstandsbewegung aktiv, besorgte Juden gefälschte Dokumente und half ihnen bei der Flucht ins Ausland.[30] | 1998 |

| Aloisia Hoffmann | 30. März 1898 | Amsterdam | Aloisia Hoffmann, die Betreiberin eines Cafés in Amsterdam, versteckte in ihrer Wohnung über dem Lokal eine jüdische Familie: Barend de Hond, seine Frau Duifje, ihren Sohn Abraham und Barends Mutter Judith.[31] | 2016 | |

| Olga Holstein | 1886 | 28. März 1962 | Wien | Holstein lebte zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Lydia Matouschek in einer Wohnung, die sie mehrfach Juden als Versteck zur Verfügung stellten. Als sich Edeltrud Bechers Verlobter Walter Posiles in Wien versteckte, halfen ihm die Zwillingsschwestern, u. a. besorgte Holstein einen Arzt, der Posiles im Versteck behandelte.[32] | 1978 |

| Johann und Franziska Horrak | 1900 1902 |

12. Jan. 1982 5. April 1985 |

Wien | Das Wiener Ehepaar Johann und Franziska Horrak nahm 1942 die als Jüdin von der Deportation bedrohte Gertrude Wolf in seine Kleinwohnung auf. Nachbarn gegenüber wurde sie als kränkliche Cousine aus der Provinz ausgegeben, Gertrude Wolf konnte so bis zum Kriegsende in Wien überleben.[33] | 2013 |

| Danuta Kleisinger | 29. Mai 1924 | 27. Aug. 2017 | Warschau | Danuta Kleisinger schmuggelte Nahrung und Geld ins Warschauer Ghetto. Als drei Juden 1943 von dort fliehen konnten, versteckte Kleisinger sie zusammen mit ihrem Mann Ewald drei Wochen lang in ihrer Wohnung und besorgte gefälschte Dokumente, die es ihnen ermöglichten, nach Wien zu fliehen. Dort unterstützten Ewald Kleisingers Eltern die Flüchtlinge bis zum Kriegsende.[34] | 1966 |

| Ewald Kleisinger | 11. Juni 1912 | 25. März 2000 | Warschau | Gemeinsam mit seiner späteren Frau Danuta versteckte Ewald Kleisinger 1943 drei aus dem Warschauer Ghetto geflohene Juden in seiner Wohnung. Nachdem Danuta den Flüchtlingen gefälschte Dokumente besorgt hatte, stellte Ewald Kleisinger ihnen Reisedokumente aus, die sie als arbeitswillige Landarbeiter auswiesen. So konnten diese nach Wien fliehen, wo Kleisingers Eltern sie bis zum Kriegsende unterstützten.[34] | 1966 |

| Ludwig Knapp | Weitra (Niederösterreich) | Als Verwalter eines Sägewerks wurden Ludwig Knapp 24 ungarische Juden zur Zwangsarbeit zugeteilt, von denen elf zu alt oder zu krank für den Arbeitseinsatz waren. Knapp versorgte sie alle über das vorgesehene Maß hinaus mit Lebensmitteln, sorgte für beheizte Unterkünfte, medizinische Versorgung und erträgliche Arbeitsbedingungen. Die Vorbildfunktion Knapps führte auch bei anderen Zwangsarbeitern des Ortes zu einer menschlicheren Behandlung. Als Knapp den Befehl erhielt, die ihm anvertrauten Juden der Deportation nach Theresienstadt auszuliefern, versorgte er sie mit Proviant und drängte sie zur Flucht in die umliegenden Wälder. Anschließend zeigte er die Flüchtlinge an, die daraufhin entsendeten Suchtrupps schickte er in die falsche Richtung. Einige zur Flucht unfähige Personen versteckte er weiterhin in seinem Haus. Alle Zwangsarbeiter überlebten, auch nach Kriegsende unterstützte Knapp sie finanziell.[35] | 1968 | ||

| Maria Knapp | Weitra (Niederösterreich) | Als Frau von Ludwig Knapp, dem Verwalter eines Sägewerks, war Maria Knapp an der Rettung von 24 dem Betrieb zugeteilten ungarischen Zwangsarbeitern beteiligt, die sie u. a. mit Lebensmitteln und Kleidung versorgte.[35] | 1968 | ||

| Alois Kreiner, Josephine Kreiner |

1898 1901 |

14. Aug. 1961 30. Jan. 1974 |

Wien | Das Ehepaar Alois und Josephine Kreiner nahm den tschechischen Juden Ludwig Posiles für mehrere Jahre in der Dachkammer ihrer Wohnung auf. Sie besaßen eine Weingroßhandlung und beschäftigten ihn bei Tag in ihrem Geschäft. Ihren Kunden gegenüber gaben sie Posiles als „arischen“ Verwandten aus. Das Ehepaar Kreiner teilte mit Ludwig, was es hatte, bezahlte ihn für seine Arbeit und schickte immer wieder Lebensmittel an Posiles’ Brüder Walter und Hans, die in anderen Wohnungen versteckt waren.[36] | 1978 |

| Anna Kuchar | Wien | Anna Kuchar versteckte ab Mai 1942 bis Kriegsende zusammen mit Franziska Cechal und Maria Böhm die vor der bevorstehenden Deportation geflohene Rosalia Wasserstein.[37] | 1984 | ||

| Otto Kuttelwascher, Mina Kuttelwascher | Wien | Das Ehepaar Mina und Otto Kuttelwascher nahm die Tochter ihrer ehemaligen jüdischen Nachbarn bei sich auf, die so das Naziregime überlebte.[38] | 1980 | ||

| Arthur Lanc, Maria Lanc |

1907 1911 |

20. Mai 1995 15. Nov. 1995 |

Gmünd | Das Ehepaar Lanc sammelte Kleider, Lebensmittel, Medikamente und Säuglings- und Kinderwäsche für 1700 ungarische Juden, die in einem Getreidespeicher eingesperrt waren. Artur Lanc zweigte zudem gemeinsam mit dem Tierarzt Krisch ihnen zugeteilte Arzneimittel für die Juden ab und war drei Juden behilflich, aus einem Lager in Gmünd (Niederösterreich) zu fliehen. Die Lancs versteckten die drei auf dem Dachboden der Weißgerberei Weißensteiner in Hoheneich.[39] | 1986 |

| Hermann Langbein | 18. Mai 1912 | 24. Okt. 1995 | KZ Auschwitz | Langbein war u. a. in Auschwitz interniert, wo er ab Ende 1942 Mitglied der internationalen Widerstandsbewegung im Lager war. Als Privatsekretär des Chefarztes des Lagers, Eduard Wirths, nahm er wiederholt Einfluss auf diesen, um ihn zu menschlicheren Verhaltensweisen zu überreden, u. a. wurden in der Folgezeit die Hygieneverhältnisse im Lager verbessert, zudem erhielten jüdische Gefangene Arbeit im Häftlingskrankenhaus. Im Jänner 1944 verhinderte Langbein durch Einflussnahme auf Wirths die geplante Ermordung 1800 jüdischer Männer. Nach dem Krieg war Langbein Mitbegründer des Internationalen Auschwitz Komitees und wesentlich für das Zustandekommen der Auschwitzprozesse verantwortlich.[40] | 1967 |

| Erwin Leder | 1914 | 1997 | Sluzk | Als verantwortlicher Arzt in einem Gefangenenlager verbesserte Erwin Leder die Lebensbedingungen der Lagerinsassen wesentlich, verbesserte Hygiene, die medizinische Situation und die Versorgung mit Lebensmitteln und senkte so die Zahl der Toten um über 90 %. Von der Ermordung bedrohte Juden und Kommunisten wurden unter seiner Verantwortung im Krankenhaus des Lagers versteckt, Leder übergab ihnen die Papiere von an Krankheiten Verstorbenen, um sie so vor der Überstellung in KZs zu bewahren. Mit Hilfe zweier jüdischer Frauen schmuggelte Leder Hilfsgüter in das Ghetto der Stadt, außerdem warnte er die dort lebenden Juden vor drohenden Verhaftungen.[41] | 1999 |

| Gisela Legath, Frieda Legath, Martin Legath |

Deutsch Ehrensdorf | Frieda, Gisela und Martin Legath versteckten gemeinsam zwei von einem Todesmarsch geflohene ungarische Juden, die sich hilfesuchend an sie gewandt hatten, zwei Monate lang in einem Getreidesilo und versorgten sie mit dem Lebensnotwendigen. Als die beiden versteckten Männer von einem Soldaten der Wehrmacht entdeckt wurden, erreichte Gisela Legath, dass diese nicht verhaftet, sondern als Arbeitskräfte auf ihrem Anwesen eingesetzt wurden.[42] | 1994 | ||

| Franz Leitner | 12. Feb. 1918 | 20. Okt. 2005 | KZ Buchenwald | Aufgrund seiner Aktivitäten in der Kommunistischen Partei war Franz Leitner von September 1939 bis zur Befreiung 1945 in Buchenwald inhaftiert und dort führendes Mitglied des Lagerwiderstandes. 1943 wurde er zum Leiter des Kinderblocks (Baracke 8) ernannt. In dieser Funktion verbesserte er die Lebensbedingungen der internierten Kinder wesentlich. U. a. sorgte er für die Zuteilung leichterer Arbeiten an die Kinder, den Arbeitseinsatz in geschlossenen Gebäuden statt draußen, die Befreiung vom Appell, eine verbesserte Nahrungsmittel- und Kleidungsversorgung und die Einrichtung einer Untergrundschule. Obwohl der Kinderblock nur für politische Gefangene, nicht aber für Juden gedacht war, gelang es der Untergrundbewegung ab Herbst 1944 wiederholt jüdische Kinder, die für die Deportation nach Auschwitz vorgesehen waren, in den Block zu schmuggeln. Leitner sicherte deren Überleben u. a. durch Falschaussagen gegenüber der SS und Bestechung von Wachposten.[43] | 1999 |

| Ella Lingens | 18. Nov. 1908 | 30. Dez. 2002 | Wien, KZ Auschwitz | Ella Lingens versteckte während der Reichspogromnacht zehn Juden in ihrem Zimmer; ab 1941 unterstützte sie gemeinsam mit ihrem Mann Kurt wiederholt jüdische Bekannte, bspw. indem sie ihnen bei der Flucht half. Sie versteckte eine junge Jüdin 1941/42 mehrere Monate lang in ihrer Wohnung, versorgte sie mit Nahrung und ermöglichte ihr mit Hilfe der Identität ihrer Haushälterin Arztbesuche und eine notwendige Operation. Nach Denunziation durch einen Bekannten, der vorgab, bei der Flucht zweier jüdischer Ehepaare helfen zu wollen, wurde Ella Lingens gemeinsam mit dem befreundeten Karl Motesiczky im Herbst 1942 nach Auschwitz deportiert. Dort wurde sie als Ärztin eingesetzt und bewahrte in dieser Funktion einige jüdische Häftlinge vor der Ermordung in den Gaskammern. Nach einem Todesmarsch von Auschwitz nach Dachau erlebte Ella Lingens dort das Kriegsende.[44] | 1980 |

| Kurt Lingens | 31. Mai 1912 | Wien | Ab 1941 unterstützte Kurt Lingens gemeinsam mit seiner Frau Ella wiederholt jüdische Bekannte, bspw. indem er ihnen bei der Flucht half. Zudem versteckten sie eine junge Jüdin 1941/42 mehrere Monate lang in ihrer Wohnung, versorgten sie mit Nahrung und ermöglichten ihr mit Hilfe der Identität ihrer Haushälterin Arztbesuche und eine notwendige Operation. Nach Denunziation durch einen Bekannten, der vorgab, bei der Flucht zweier jüdischer Ehepaare helfen zu wollen, wurde Kurt Lingens festgenommen und mit einer Strafeinheit an die russische Front geschickt.[44] | 1980 | |

| Balthasar Linsinger | 15. Juli 1902 | 20. Okt. 1986 | Großarl | Linsinger gab eine ihm bekannte jüdische Familie aus Salzburg als Familie aus, die in Wien aufgrund des Bombenkrieges ihre Wohnung verloren habe und beherbergte sie bis zum Kriegsende bei sich.[45] | 2010 |

| Erwin Lutz | Innsbruck | Lutz war Polizist und arbeitete 1944 als Küchenchef im Innsbrucker Gefängnis und rettete zusammen mit dem Innsbrucker Kriminalpolizisten Rudolf Moser fünf polnische Jüdinnen vor der Deportation in ein Konzentrationslager, indem er seine Vorgesetzten überzeugte, die Papiere der Mädchen verschwinden zu lassen und sie für den Dienst in seiner Küche einzusetzen. Als 1945 der Befehl eintraf, alle Insassen des Gefängnisses ins KZ Bergen-Belsen zu transportieren, plante er die Flucht der Mädchen aus dem Gefängnis. Zwei der fünf Polinnen gelang die Flucht und er bot ihnen als ersten Zufluchtsort seine eigene Wohnung an.[46] | 1980 | ||

| Gustav Mach | Bruck an der Leitha | Gustav Mach versteckte sechs ungarische Juden und versorgte sie mit Lebensmitteln.[47] | 2016 | ||

| Julius Madritsch | 4. Aug. 1906 | 11. Juni 1984 | Krakau, Tarnów | Madritsch war Leiter zweier Textilfabriken nahe dem Krakauer Ghetto, später eröffnete er zudem Fabriken in den Ghettos in Krakau und Tarnów. Er beschäftigte so viele Juden wie möglich (darunter zu großen Teilen ungelernte Arbeiter) und sorgte – u. a. zusammen mit seinem Fabrikleiter Raimund Titsch – für humane Arbeitsbedingungen sowie erhöhte Nahrungsmittelrationen. Zusammen mit Oswald Bosko verhalf er wiederholt Juden zur Flucht aus dem Ghetto Warschau und schmuggelte Nahrung hinein. Als Madritsch 1942 von der bevorstehenden Deportation der Kinder aus dem Ghetto nach Auschwitz erfuhr, schmuggelten sie die Kinder ihrer Arbeiter in die Fabriken, von dort wurden sie außer Landes gebracht oder bei polnischen Familien versteckt. Auf dieselbe Weise wurden auch hunderte jüdische Familien gerettet, die sich bei der „Auflösung“ des Ghettos in Kellern und Bunkern auf dem Ghettogelände versteckt hatten. 1943 verlegte Madritsch seine Fabrik in ein Zwangsarbeiterlager, da es den bei ihm beschäftigten Juden nicht mehr gestattet war, das Lager zu verlassen. Als auch dieses Lager aufgelöst wurde, scheiterten alle Bemühungen von Madritsch und Titsch, ihre Arbeiter durch die Einstufung ihrer Fabriken als „kriegswichtige Produktionsstätten“ vor der Deportation zu bewahren; nur ungefähr hundert Personen konnten in der Munitionsfabrik von Oskar Schindler untergebracht werden.[48] | 1964 |

| Anna Manzer | Wien | Anna Manzer ist die Tochter der ebenfalls als Gerechte ausgezeichneten Ludwig und Anna Friessnegg. Sie versteckten eine von einem Transport ins KZ Mauthausen geflohene, ihnen unbekannte Jüdin bis zur Befreiung.[22] | 1984 | ||

| Lydia Matouschek | 1892 | 9. Dez. 1963 | Wien | Matouschek lebte zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Olga Holstein in einer Wohnung, die sie mehrfach Juden als Versteck zur Verfügung stellten. Als sich Edeltrud Bechers Verlobter Walter Posiles in Wien versteckte, halfen ihm die Zwillingsschwestern, u. a. besorgte Matouschek den Ausweis eines verstorbenen Bekannten, sodass Posiles das Versteck zeitweise verlassen konnte.[49] | 1978 |

| Rudolf Moser | 25. Sep. 1902 | 2. Juli 1976 | Innsbruck | Rudolf Moser vermittelte fünf Frauen, die im Polizeigefängnis einsaßen und deren Deportation nach Auschwitz von Wolfgang Neuschmidt, Karl Dickbauer und Erwin Lutz hinausgezögert worden war, die Adresse von Maria Stocker, bei der sich zwei der Frauen nach ihrer Flucht aus dem Gefängnis versteckten.[50] | 1980 |

| Karl Motesiczky | 25. Mai 1904 | 25. Juni 1943 | Wien, Hinterbrühl | Karl Motesiczkys Gut war Treffpunkt von Antifaschisten und Juden; er unterstützte wiederholt von den Repressalien der Nationalsozialisten betroffene Personen, u. a. verhalf er Juden zur Flucht in unbesetzte Gebiete. Nach Denunziation durch einen Bekannten, der vorgab, bei der Flucht zweier jüdischer Ehepaare helfen zu wollen, wurde Motesiczky im Oktober 1942 gemeinsam mit der befreundeten Ella Lingens nach Auschwitz deportiert, wo er an Flecktyphus starb.[51] | 1980 |

| Anna Müller | Wien | Anna Müller unterstützte zusammen mit ihrem Sohn Konstantin während der gesamten Dauer des Zweiten Weltkriegs verfolgte Juden mit Geld, versteckte von der Deportation bedrohte Personen in ihrem Haus oder besorgte ihnen Verstecke. Sowohl Konstantin wie auch Anna Müller ließen sich weder von ihrem schlechten Gesundheitszustand noch von Drohungen seitens Bekannter von den Hilfsaktionen abbringen.[52] | 1974 | ||

| Konstantin Müller | Wien | Konstantin Müller unterstützte zusammen mit seiner Mutter Anna während der gesamten Dauer des Zweiten Weltkriegs verfolgte Juden mit Geld, versteckte von der Deportation bedrohte Personen in seinem Haus oder besorgte ihnen Verstecke; seine guten Kontakte zu Behörden nutzte er in zahlreichen Fällen, um für Juden Lebensmittelmarken und gefälschte Papiere zu bekommen, ihnen zur Flucht zu verhelfen und um die Deportation inhaftierter Juden in Konzentrationslager hinauszuzögern oder zu verhindern. Sowohl Konstantin wie auch Anna Müller ließen sich weder von ihrem schlechten Gesundheitszustand noch von Drohungen seitens Bekannter von den Hilfsaktionen abbringen.[52] | 1974 | ||

| Julius Natali | 21. März 1901 | Bratislava und Svaty Jur | Julius Natali stellte in der von ihm betriebenen Druckerei Juden ein, um sie vor der Deportation zu schützen.[53] | 1966 | |

| Dorothea Neff | 21. Feb. 1903 | 27. Juli 1986 | Wien | Dorothea Neff fingierte einen Abschiedsbrief ihrer von Deportation bedrohten jüdischen Freundin Lili Wolff und versteckte sie anschließend vier Jahre lang in ihrer Wohnung. Sie blieb auch bei Fliegeralarm mit ihr in der Wohnung, da ihre Freundin den Luftschutzkeller nicht aufsuchen konnte.[54] | 1979 |

| Wolfgang Neuschmidt | 7. März 1901 | 9. Feb. 1977 | Innsbruck | Als leitender Beamter eines Polizeigefängnisses behandelte Wolfgang Neuschmidt Juden und Kriegsgefangene besser als erlaubt. Ab März 1944 beschäftigte er fünf Jüdinnen in der Gefängnisküche und zögerte so deren bevorstehende Deportation hinaus. Zusammen mit Erwin Lutz (dem Leiter der Gefängnisküche), Karl Dickbauer, Rudolf Moser und Anton Dietz verhalf er zwei der Frauen zur Flucht. Zwei der Frauen wurden nach Bergen-Belsen gebracht, die fünfte Frau (Ruth Litman) konnte aufgrund der Intervention Neuschmidts wegen gesundheitlichen Problemen vorerst im Gefängnis bleiben. Neuschmidt machte in den Papieren falsche Angaben zu Litmans Herkunft, weswegen sie nach Genesung in ein Internierungslager für Ausländer statt in ein KZ verlegt wurde. Alle fünf Frauen überlebten den Holocaust.[55] | 1980 |

| Friedrich Neustadtl | 1892 | 22. Juli 1966 | Wien | Friedrich Neustadtl versteckte ab Dezember 1941 für mehr als drei Jahre die Jüdin Friederike Raab in seiner Zahnarztpraxis in Wien.[56] | 2013 |

| Franz Niedrist, Maria Niedrist |

Gaisalm | Das Geschwisterpaar Franz und Maria Niedrist aus Gaisalm versteckte abwechselnd mit ihren Geschwistern Hans und Isabella Niedrist aus Pertisau, dem Ehepaar Maria und Michael Prem aus Penning, dem Ehepaar Maria und Heinz Thaler aus Niederau und Anna Hausberger aus Niederau ab Februar 1943 die Jüdin Irma Dann und ihre beiden Töchter Marion Dann und Eva Dann, die vor der Deportation aus Berlin nach Tirol geflohen waren.[57] | 2014 | ||

| Hans Niedrist, Isabella Niedrist |

Pertisau | Das Geschwisterpaar Hans und Isabella Niedrist aus Pertisau versteckte abwechselnd mit ihren Geschwistern Franz und Maria Niedrist aus Gaisalm, dem Ehepaar Maria und Michael Prem aus Penning, dem Ehepaar Maria und Heinz Thaler aus Niederau und Anna Hausberger aus Niederau ab Februar 1943 die Jüdin Irma Dann und ihre beiden Töchter Marion Dann und Eva Dann, die vor der Deportation aus Berlin nach Tirol geflohen waren.[57] | 2014 | ||

| Hilde Ölsinger | 1898 | Wien | Hilde Ölsinger versteckte von September 1943 bis Kriegsende das Ehepaar Storfer in ihrer Wohnung.[58] | 1977 | |

| Maria Petrykiewicz | 20. Feb. 1900 | 9. Jan. 1981 | Innsbruck | Maria Petrykiewicz versteckte gemeinsam mit ihrer Tochter Wanda Bottesi zwei aus dem Innsbrucker Polizeigefängnis geflohene Jüdinnen in ihrer Wohnung (siehe auch Wolfgang Neuschmidt). Zusammen ermöglichten sie den Frauen mit verändertem Aussehen und gefälschten Papieren die Flucht nach Salzburg, wo diese bis Kriegsende überlebten.[59] | 1980 |

| Roman Erich Petsche | 3. Feb. 1907 | 1993 | Novi Sad (Serbien) | Petsche war als Soldat der Wehrmacht bei einer jüdischen Familie in der besetzten Stadt Novi Sad einquartiert. Als er von der bevorstehenden Deportation der Familie erfuhr, schmuggelte er die beiden Töchter sowie das Dienstmädchen über die Grenze nach Budapest, indem er sie als seine Töchter und seine Frau ausgab. Die Mädchen wurden in Budapest in einem Kloster versteckt und überlebten. Den in Novi Sad verbliebenen Familienmitgliedern gab er seine Adresse in Österreich und empfahl ihnen, aus dem Zug nach Auschwitz zu springen und sich zu seinem Heimatort durchzuschlagen, was diesen allerdings nicht gelang. Petsche kümmerte sich in der Folgezeit um die kranke, in Novi Sad zurückgebliebene Großmutter der Familie.[60] | 1982 |

| Luci Pollreis | Wien | Zusammen mit Maria Schauer versteckte Luci Pollreis ab 1942 bis Kriegsende – gegen den Willen ihres Mannes – den Schneider Max Arnold, seine Frau Johanna sowie seine Schwester Leopoldine Stern in Wien und versorgte sie mit lebensnotwendigen Gütern.[61] | 1982 | ||

| Josefa Posch, Rupert Posch |

1911 | Gschmaier | Josefa Posch und ihr Vater Rupert Posch versteckten vom März 1945 bis zur Befreiung fünf ungarische Juden – Joseph Schneider, Abe Spiegel, Zalman Glantz, Yanosh Wayda und Martin Lampert – auf dem Heuboden ihres Bauernhofes.[62] | 2011 | |

| Edeltrud Posiles | 4. Juni 1916 | 23. Juli 2016 | Wien | Edeltrud Posiles (geb. Becher) und ihre Schwester Charlotte versteckten in Wien von 1942 bis Kriegsende Walter Posiles und seine Brüder Hans Posiles und Ludwig Posiles, die – vor der Deportation der Juden des Protektorats Böhmen und Mähren in die Vernichtungslager – nach Wien geflohen waren.[63] | 1978 |

| Maria Potesil | 1894 | 1984 | Wien | Die verwitwete Mutter von zwei Kindern übernahm 1927 die Obsorge von Kurt Martinetz (geb. 1924). In der NS-Zeit wurde ihr Pflegekind als „Volljude“ deklariert. Sie kämpfte jahrelang gegen seine Deportation und konnte 1944 seine Freilassung aus einem Transitlager in der Leopoldstadt erreichen. Danach versteckte sie ihn bis zum Untergang des NS-Regimes unter Gefährdung des eigenen Lebens. In der Nach-NS-Zeit wurden ihr Pflegegelder von 1938 bis 1945 und die Witwenpension verweigert.[64][65] | 1978 |

| Michael und Maria Prem | Penning, Tirol | Das Ehepaar Maria und Michael Prem aus Penning versteckte abwechselnd mit dem Geschwisterpaar Hans und Isabella Niedrist aus Pertisau, ihren Geschwistern Franz und Maria Niedrist aus Gaisalm, dem Ehepaar Maria und Heinz Thaler aus Niederau und Anna Hausberger aus Niederau ab Februar 1943 die Jüdin Irma Dann und ihre beiden Töchter Marion Dann und Eva Dann, die vor der Deportation aus Berlin nach Tirol geflohen waren.[57] | 2014 | ||

| Johann Pscheidt | 8. Aug. 1901 | Zagłębie | Als Bauunternehmer in Czernowitz unterstützte er Juden mit Nahrung und Geld; zudem ermöglichte er zweien seiner Arbeiter durch finanzielle Hilfe, nach Palästina auszuwandern. Ab 1940 war Pscheidt Treuhänder mehrerer von Juden konfiszierten Fabriken in der Provinz Zagłębie. Da ihm als Treuhänder die Beschäftigung von Juden untersagt war, stellte er Juden mit gefälschten Papieren ein. Der lokalen Widerstandsbewegung ermöglichte er die Einrichtung einer Zentrale für Rettungsaktionen sowie von Verstecken in seinen Fabriken; auch war Pscheidt selbst wiederholt an Rettungsmaßnahmen beteiligt und versorgte zahlreiche geflohene und versteckte Juden mit Nahrungsmitteln, Geld und Kleidung.[66] | 1963 | |

| Kurt Reinhard | Besetztes Polen, München | Kurt Reinhard half dem Juden Elieser Thum und dessen Familie die Zeit der deutschen Besatzung Polens zu überleben, indem er sie mit den nötigsten Lebensmitteln versorgte. Als er 1941 nach Österreich versetzt wurde, half er der Familie Thum und der mit ihnen verwandten Familie Scharf, Polen mit falschen Papieren zu verlassen.[67] | 1981 | ||

| Josephine Richter | 13. März 1904 | Wien | Josephine Richter versteckte in Wien mehrere jüdische Mitbürger.[68] | 2018 | |

| Hermine Riss | 1903 | Wien | Hermine Riss versteckte von 1942 bis 1945 die Jüdin Regine Heinrich in ihrer Wohnung in Wien und zeitweise zwei weitere jüdische Verfolgte, Stefanie Zach und Otto Breichenstein, die so die NS-Zeit überlebten.[69] | 2005 | |

| Maria Saidler | 1900 | 1994 | Wien | Nachdem sie bei der jüdischen Familie Fleischer aufgrund der nationalsozialistischen Repressalien nicht mehr als Köchin arbeiten konnte, half Maria Saidler der Familie unentgeltlich. Als die Familie im Oktober 1942 deportiert werden sollte, bot Saidler an, sie bei sich zu verstecken, was diese jedoch ablehnten; die Familie starb später in Auschwitz. In der Folgezeit versteckte Saidler eine andere jüdische Witwe bis zum Kriegsende bei sich und teilte ihre Lebensmittelrationen mit ihr.[70] | |

| Hermine Santrouschitz | 15. Feb. 1909 | 11. Jan. 2010 | Amsterdam | Unter ihrem Ehe-Namen Miep Gies war Hermine Santrouschitz eine der wichtigsten Vertrauenspersonen der Familie von Anne Frank und ihres Umfelds, sie wurde als „Gerechte unter den Völkern aus den Niederlanden“ geehrt.[71][72] | 1972 |

| Maria und Johann Schatz | 6. Nov. 1889 25. April 1889 |

1948 4. Jul. 1956 |

St. Georgen | Maria Schatz und ihr Ehemann Johann Schatz nahmen 1945 die Jüdin Esther Feinkoch bei sich auf, der es mit letzter Kraft gelungen war aus einem der Außenlager des KZ Mauthausen zu fliehen.[73] | 2009 |

| Maria Schauer | 1948 | Wien | Zusammen mit Luci Pollreis versteckte Maria Schauer ab 1942 bis Kriegsende den Schneider Max Arnold, seine Frau Johanna sowie seine Schwester Leopoldine Stern in Wien und versorgte sie mit lebensnotwendigen Gütern.[74] | 1982 | |

| Anton Schmid | 9. Jan. 1900 | 13. Apr. 1942 | Wilna | Anton Schmid rettete hunderte Juden im Wilnaer Ghetto vor dem sicheren Tod und wurde dafür hingerichtet. Schmid stellte für seinen Installationsbetrieb statt der ihm offiziell genehmigten 15 etwa 90 Arbeitsbescheinigungen für jüdische Zwangsarbeiter aus, die so vor dem Zugriff der Einsatzgruppen gerettet wurden. Mehrmals rettete er einige seiner Arbeiter aus dem Lukiszki-Gefängnis, mindestens zwei Personen verschaffte er gefälschte Papiere. 300 Juden rettete er vor der unmittelbar bevorstehenden Ermordung durch selbst ausgefertigte Marschbefehle aus dem Ghetto von Wilna nach Weißrussland. Er versteckte jüdische Widerstandskämpfer in seinem Haus und beteiligte sich an der Vorbereitung des Aufstandes im Warschauer Ghetto.[75] | 1964 |

| Rosa Schreiber-Freissmuth | 1913 | 22. Juni 1996 | Neuhaus am Klausenbach (Burgenland) | Als Apothekerin versorgte Schreiber-Freissmuth Inhaftierte eines Arbeitslagers nahe Neuhaus am Klausenbach mit Medikamenten und Lebensmitteln.[76] | 1997 |

| Ludwig Semrad | 1907 | 7. Dez. 1984 | Jagielnica (bei Czortkow) | Als Verwalter einer von den Nationalsozialisten beschlagnahmten Fabrik sicherte Ludwig Semrad mehreren Dutzend Juden das Überleben, indem er sie in der Fabrik beschäftigte und ihre Arbeit – obwohl unzutreffend – stets als unbedingt notwendig zur Aufrechterhaltung der Produktion darstellte. Die Arbeiter lebten unter relativ guten Bedingungen und wurden für ihre Arbeit bezahlt. Trotz der massiven Einschüchterungsversuche seitens der Gestapo setzte er die Hilfe zusammen mit seiner Frau Wanda Semrad weiterhin fort.[77] | 1979 |

| Wanda Semrad | Jagielnica (bei Czortkow) | Wanda Semrad war zusammen mit ihrem Mann Ludwig an der Rettung mehrerer Dutzend Juden beteiligt, die in der von Ludwig Semrad verwalteten Fabrik beschäftigt wurden und so der Deportation entgingen. Sie brachte u. a. die Frau eines Fabrikangestellten durch die von Wehrmacht- und Gestapopersonal bevölkerte Stadt in die Fabrik, um sie vor der direkt bevorstehenden Deportation zu bewahren.[77] | 1979 | ||

| Pauline Smejkal | Amsterdam | Nachdem ihr jüdischer Verlobter im KZ umgekommen war, nahm Pauline Smejkal 1942 drei jüdische Kinder in ihrer Wohnung auf: Esther Friedmann (damals 6 Jahre alt), deren Schwester Fanny (4) sowie einen kranken Jungen. Pauline sorgte für die drei jüdischen Kinder wie für ihre eigenen Kinder. Fanny blieb über ein Jahr bei ihr, ehe sie sie zu einer weiteren Familie brachte, bei der sie überlebte. Esther hielt sich bis zum Winter 1944/45 in ihrer Wohnung versteckt.[78] | 1979 | ||

| Marie Sokoup | 1882 | 28. Apr. 1955 | Wien | Marie Sokoup versteckte und versorgte in Wien ab 1943 die Jüdin Berta Spinrad bis zur Befreiung 1945.[79] | 2015 |

| Edi Stecher | Wien | Bruder der ebenfalls als „Gerechte“ geehrten Anna Manzer, die die ihr unbekannte, von einem Transport ins KZ Mauthausen geflohene Jüdin Melvine Deutsch versteckte. Stecher nahm Melvine Deutsch in seiner Wohnung auf, als dieser aufgrund der Verfolgung durch die Gestapo in der Wohnung seiner Schwester unmittelbare Gefahr drohte.[22] | 1984 | ||

| Maria Steiner | 1906 | 14. Okt. 1952 | Wien | Maria Steiner holte Hedwig Mendelssohn, deren Mann rechtzeitig nach Argentinien ausgewandert war, von einer Sammelstelle ab, an der sich für den Abtransport in Konzentrationslager bestimmte Juden einfinden mussten. Sie besorgte Mendelssohn einen falschen Ausweis, versteckte sie von Mai 1942 bis Kriegsende in verschiedenen Wohnungen und versorgte sie mit Nahrung und Kleidung. Einem anderen Ehepaar besorgte sie Einreisegenehmigungen für Paraguay, wodurch diesen die Flucht gelang.[80] | 1968 |

| Maria Stocker | 7. Feb. 1885 | 20. Juni 1969 | Innsbruck | Maria Stocker half in den letzten Kriegsmonaten, zwei polnischen jüdischen Mädchen – Lorraine Justman-Visnicki und Mirjam Fuchs – vor dem Abtransport ins KZ Bergen-Belsen zu retten und brachte sie in ihrer Wohnung unter.[81] | 1980 |

| Felicia und Aram Taschdjian | 1907 |

2000 1976 |

Wien | Aram Taschdjian und seine Frau Felicia Taschdjian versteckten und ernährten in ihrer Wohnung in Wien ab 1942 für drei Jahre den jüdischen Bekannten Velentin Skidelsky, den sie durch Aram Taschdjians Schwester kennengelernt hatten und der sich – nach seiner Flucht aus einem Deportationszug – mit Bitte um Hilfe an sie gewandt hatte.[82] | 1992 |

| Heinz und Maria Thaler | Niederau | Das Ehepaar Maria und Heinz Thaler aus Niederau versteckte abwechselnd mit dem Geschwisterpaar Hans und Isabella Niedrist aus Pertisau, ihren Geschwistern Franz und Maria Niedrist aus Gaisalm, dem Ehepaar Maria und Michael Prem aus Penning und Anna Hausberger aus Niederau ab Februar 1943 die Jüdin Irma Dann und ihre beiden Töchter Marion Dann und Eva Dann, die vor der Deportation aus Berlin nach Tirol geflohen waren.[57] | 2014 | ||

| Raimund Titsch[83] | 1897 | Krakau | Raimund Titsch war Fabrikleiter in den Fabriken von Julius Madritsch nahe dem Krakauer Ghetto, der später zudem Fabriken in den Ghettos in Krakaus und Tarnów eröffnete. Madritsch beschäftigte so viele Juden wie möglich (darunter zu großen Teilen ungelernte Arbeiter) und sorgte – u. a. zusammen mit seinem Fabrikleiter Raimund Titsch – für humane Arbeitsbedingungen sowie erhöhte Nahrungsmittelrationen. Zusammen mit Oswald Bosko verhalfen Madritsch und Titsch wiederholt Juden zur Flucht aus dem Ghetto Warschau und schmuggelten Nahrung hinein.

Als Madritsch 1942 von der bevorstehenden Deportation der Kinder aus dem Ghetto nach Auschwitz erfuhr, schmuggelten sie die Kinder ihrer Arbeiter in die Fabriken, von dort wurden sie außer Landes gebracht oder bei polnischen Familien versteckt. Auf dieselbe Weise wurden auch hunderte jüdische Familien gerettet, die sich bei der „Auflösung“ des Ghettos in Kellern und Bunkern auf dem Ghettogelände versteckt hatten. 1943 verlegte Madritsch seine Fabrik in ein Zwangsarbeiterlager, da es den bei ihm beschäftigten Juden nicht mehr gestattet war, das Lager zu verlassen. Als auch dieses Lager aufgelöst wurde, scheiterten alle Bemühungen von Madritsch und Titsch, ihre Arbeiter durch die Einstufung ihrer Fabriken als „kriegswichtige Produktionsstätten“ vor der Deportation zu bewahren; nur ungefähr hundert Personen konnten in der Munitionsfabrik von Oskar Schindler untergebracht werden.[48] |

1964 | |

| Florian Tschögl | 1979 | Molodeczno | Da Tschögl als Wachmann für seine humane Behandlung von Gefangenen im Kriegsgefangenenlager Molodeczno bekannt war, bat ihn die aus dem Ghetto Wilna geflohene Familie Arzichowski ab November 1943 zweimal um Hilfe. Arbeitskollegen hatten ihnen jeweils gedroht, der Gestapo ihre jüdische Herkunft zu verraten. Tschögl bedrohte daraufhin jene Arbeitskollegen und zwang sie, sich bei der Familie zu entschuldigen. Als das Ehepaar Arzichowski schließlich wegen einer falschen Anschuldigung zum Verhör geholt wurde, nahm Tschögl deren Tochter zu sich, um sie für den Fall einer Deportation der Eltern in ein Konzentrationslager zu beschützen.[84] | 1979 | |

| Leo Tschöll | 1893 | Budapest | Zwei Mitglieder der Betar-Widerstandsbewegung, denen bei der Gründung des Ghettos Košice im März 1944 die Flucht gelungen war, versteckte Tschöll zwei Wochen lang in seiner Wohnung. Anschließend erlaubte er den beiden Männern, sein Patentbüro zum Fälschen von Papieren zu verwenden. So entstanden hunderte Dokumente, die an Juden in Budapest verteilt wurden. Ab Juni 1944, als die Juden in Budapest in so genannten „Judenhäusern“ interniert wurden, versteckte Tschöll jüdische Familien in seiner Wohnung und versorgte sie mit Nahrung und Kleidung, bis diese in andere Verstecke umziehen konnten. Unter dem Vorwand, Wohnraum für Arbeiter seines Büros zu benötigen, beanspruchte Tschöll eine leerstehende Villa, die dann der Widerstandsbewegung als Versteck diente. Ende 1944 ermöglichte Tschöll mehreren Juden die Ausreise, indem er ihnen Schutzpässe besorgte. Im Dezember 1944 entdeckte die Polizei Tschölls Aktivitäten, worüber er von Freunden informiert wurde. Obwohl mit einer unmittelbaren Durchsuchung seiner Wohnung zu rechnen war, ging Tschöll in die Wohnung, um eine dort mit ihrem Kind versteckte Jüdin zu warnen, bevor er untertauchte.[85] | 1968 | |

| Irma Maria Turnsek | 8. Jan. 1902 | Wien | Die Köchin Irma Maria Turnsek ermöglichte Franz Leichter einen illegalen Transfer.[86] | 2015 | |

| Anton und Antonia Viehböck | 21. Sep. 1909 bzw. 27. April 1904 |

7. Apr. 1973 bzw. 15. Juli 1997 |

Innsbruck | Anton und Antonia Viehböck versteckten von Oktober 1943 bis zum Kriegsende den Juden David Ballhorn in ihrem Haus und versorgten ihn mit allem Lebensnotwendigen.[87] | 1978 |

| Rudolf Wertz | 1966 | Wien | Der Arzt Rudolf Wertz rettete 1941 viele Juden vor der Deportation in Vernichtungslager in Polen, indem er ihnen Bestätigungen schwerer Krankheiten ausstellte. Als die Gestapo seine Hilfe entdeckte, wurde er in eine Strafkompanie gesteckt, aus der er bei Kriegsende lebend befreit wurde.[88] | 1966 | |

| Anna Wimmer | Niederau | Anna Wimmer aus Niederau versteckte abwechselnd mit dem Geschwisterpaar Hans und Isabella Niedrist aus Pertisau, ihren Geschwistern Franz und Maria Niedrist aus Gaisalm, dem Ehepaar Maria und Michael Prem aus Penning und dem Ehepaar Maria und Heinz Thaler aus Niederau ab Februar 1943 die Jüdin Irma Dann und ihre beiden Töchter Marion Dann und Eva Dann, die vor der Deportation aus Berlin nach Tirol geflohen waren.[57] | 2014 |

Aktion „Allee der Gerechten“

Eine Aktion auf der Wiener Ringstraße, bestehend aus Transparenten in den Alleen des Rings und 3-D-Buchstaben an den Zäunen von Volksgarten, Heldenplatz und Burggarten erinnerte 2011 an „Gerechte unter den Völkern“ aus der Stadt Wien:[89]

Anton Schmid

Anton Schmid Balthasar Linsinger

Balthasar Linsinger Franziska Cechal

Franziska Cechal Karl Dickbauer

Karl Dickbauer Leo Tschöll

Leo Tschöll Ludwig Friessnegg

Ludwig Friessnegg Mina Kuttelwascher

Mina Kuttelwascher Balthasar Linsinger

Balthasar Linsinger Maria Grausenburger

Maria Grausenburger

Eine gleich geartete Aktion fand unter demselben Titel im Juli 2012 im Salzburger Kurgarten hinter dem Schloss Mirabell statt.[90]

Teil der Aktion in Salzburg

Teil der Aktion in Salzburg Ludwig Semrad

Ludwig Semrad Gottfried von Einem

Gottfried von Einem

Literatur

- Daniel Fraenkel, Jakob Borut (Hrsg.): Lexikon der Gerechten unter den Völkern: Deutsche und Österreicher. Wallstein Verlag, Göttingen 2005; ISBN 3-89244-900-7.

Weblinks

- Homepage von Yad Vashem – Internationale Holocaust Gedenkstätte

- Startseite von Yad Vashem – Die Gerechten unter den Völkern

- Übersicht Gerechte unter den Völkern aus Österreich

- Startseite der Righteous Among the Nations Database

- Website des Projekts A Letter To The Stars.

Einzelnachweise

- 92 Österreicher, die in der NS-Zeit Juden retteten. Der Standard; abgerufen am 16. Oktober 2013

- Righteous Among the Nations Honored by Yad Vashem by 1 January 2020. Abgerufen am 13. April 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Beneschek Otto. Abgerufen am 18. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Beran Christa (Denner). Abgerufen am 18. Januar 2021.

- The Righteous Among the Nations Database – Beran Therese. Abgerufen am 18. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Boehm Maria. Abgerufen am 18. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Bosko Oswald. Abgerufen am 19. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Petrykiewicz Maria ; Daughter: Bottesi Wanda (Petrykiewicz). Abgerufen am 19. Januar 2021.

- The Righteous Among the Nations Database – Buchegger Friederike. Abgerufen am 19. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Cechal Franziska. Abgerufen am 19. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Daublebsky Moritz. Abgerufen am 19. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Dickbauer Karl. Abgerufen am 19. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Dietz Anton. Abgerufen am 19. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Duschka Reinhold. Abgerufen am 19. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Edelmann Friedrich & Brigitte ; Daughter: Brigitta. Abgerufen am 19. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Ehn Anna. Abgerufen am 19. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Einem von Gottfried. Abgerufen am 19. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Fasching Maria ; Son: Fritz ; Daughter: Mitzi. Abgerufen am 20. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Fasching Maria. Abgerufen am 20. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Ilse Focke. Abgerufen am 4. Mai 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Forsthofer Georg & Maria. Abgerufen am 21. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Friessnegg Anna (Stecher); Daughter: Manzer Anna (Friessnegg); Brother: Stecher Edi ; Husband: Ludwig. Abgerufen am 20. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Fritz Charlotte (Becher). Abgerufen am 20. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Golz Maria (Belokosztolsky). Abgerufen am 21. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Grausenburger Maria. Abgerufen am 21. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Groeger Karl. Abgerufen am 21. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Grutsch Lambert. Abgerufen am 21. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Haas Maria (Francl). Abgerufen am 21. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Harand Irene. Abgerufen am 21. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Frischmuth Edith (Frischmuth). Abgerufen am 21. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Hoffmann Aloisia. Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Holstein Olga (Kopal). Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Horrak Gottfried & Franziska (Kollar). Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Kleisinger Ewald & Danuta (Czlapinska). Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Knapp Ludwig & Maria. Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Kreiner Alois & Josephine. Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Kuchar Anna. Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Kuttelwascher Otto & Mina. Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Lanc Artur & Maria (Jenewein). Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Langbein Hermann. Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Leder Erwin. Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Legath Gisela ; Son: Martin ; Daughter: Haas Frieda (Legath). Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Leitner Franz. Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Lingens Ella (Reiner); Husband: Kurt. Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Linsinger Balthasar. Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Lutz Erwin. Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Mach Gustav. Abgerufen am 25. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Madritsch Julius. Abgerufen am 17. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Matouschek Lydia (Kopal). Abgerufen am 27. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Moser Rudolf. Abgerufen am 27. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Motesiczky Karl. Abgerufen am 27. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Mueller Anna ; Son: Konstantin. Abgerufen am 27. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Natali Julius. Abgerufen am 27. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Neff Antonie. Abgerufen am 27. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Neuschmid Wolfgang. Abgerufen am 27. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Neustadtl Friedrich. Abgerufen am 4. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Niedrist Franz ; Sister: Maria. Abgerufen am 21. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Olsinger Hilde. Abgerufen am 27. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Petrykiewicz Maria ; Daughter: Bottesi Wanda (Petrykiewicz). Abgerufen am 27. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Petsche Roman. Abgerufen am 27. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Pollreiss Lucia. Abgerufen am 28. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Posch Josefa ; Father: Rupert. Abgerufen am 8. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Posiles Edeltrud (Becher). Abgerufen am 16. Februar 2021 (englisch).

- A Letter To The Stars: Maria Potesil (Memento des Originals vom 4. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., abgerufen am 24. März 2018

- The Righteous Among the Nations Database – Potesil Maria. Abgerufen am 28. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Pscheidt Johann. Abgerufen am 28. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Reinhard Kurt. Abgerufen am 28. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Richter Josephine. Abgerufen am 8. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Riss Hermine. Abgerufen am 29. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Saidler Maria. Abgerufen am 29. Januar 2021 (englisch).

- Hermine Santrouschitz wird in der Righteous Among the Nations Database als Niederländerin geführt

- The Righteous Among the Nations Database – Gies Augustus & Hermine (Santrouschitz). Abgerufen am 29. Januar 2021.

- The Righteous Among the Nations Database – Schatz Johann & Maria. Abgerufen am 12. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Schauer Maria. Abgerufen am 29. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Schmid Anton. Abgerufen am 29. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Freissmuth Rosa (Schreiber). Abgerufen am 29. Januar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Semrad Ludwig & Wanda. Abgerufen am 1. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Smejkal Pauline. Abgerufen am 1. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Sokoup Marie (Michalek). Abgerufen am 9. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Steiner Maria. Abgerufen am 1. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Stocker Maria. Abgerufen am 1. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Taschdjian Aram & Felicia. Abgerufen am 17. Februar 2021 (englisch).

- Eintrag bei Yad Vashem

- The Righteous Among the Nations Database – Tschoegl Florian. Abgerufen am 3. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Tschoell Leo. Abgerufen am 3. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Turnsek Maria. Abgerufen am 9. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Viehboeck Anton & Antonia. Abgerufen am 3. Februar 2021 (englisch).

- The Righteous Among the Nations Database – Wertz Rudolf. Abgerufen am 3. Februar 2021 (englisch).

- „Allee der Gerechten“ am Wiener Ring. In: derStandard.at. 28. April 2011, abgerufen am 8. Dezember 2017.

- NS-Zeit: Erinnerung an Lebensretter. Bei: Salzburg.ORF.at. 13. Juli 2012, abgerufen am 2. August 2012.