Schloss Amboise

Das Schloss Amboise (französisch Château dʼAmboise) steht in der mittelfranzösischen Kleinstadt Amboise im Département Indre-et-Loire der Region Centre-Val de Loire. Das über der Stadt und der Loire auf einem Felsplateau errichtete Schloss zählt kulturhistorisch zu den wichtigsten Schlössern der Loire[1] und war im 15. und 16. Jahrhundert häufig königliche Residenz. Es steht seit 1840 als klassifiziertes Monument historique unter Denkmalschutz.[2]

Erst war die Anlage ein gallisches Oppidum, dann ein römisches castellum, ehe die Befestigung im 10. Jahrhundert ausgebaut und verstärkt wurde. Ihre größte Blütezeit erlebte sie im 15. Jahrhundert unter dem französischen König Karl VIII., der die Grundfläche der Anlage beträchtlich vergrößerte und sie zu seiner Hauptresidenz machte. Durch einen italienischen Landschaftsarchitekten erhielt Amboise ab 1495 den ersten Renaissancegarten Frankreichs. Nachfolgende Monarchen bauten das Schloss weiter aus, sodass es Mitte des 16. Jahrhunderts mit seinen 247 Zimmern und drei Höfen die größte Schlossanlage aus der Zeit des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Renaissance war.[3] Von seiner Bausubstanz ist aber nur noch ein Bruchteil erhalten,[4] und es besteht heute aus einem zweiflügeligen Wohnbau (Logis), einer Schlosskapelle, einigen Räumen auf Niveau der einstigen Kellergeschosse und vier Rundtürmen, die an den Ecken einer langen Ringmauer stehen.

Schon im 17. Jahrhundert zog die Anlage Reisende und Besucher an. Dies waren zum Beispiel der Däne Peter Eisenberg (1614) und der Engländer John Evelyn (1644), aber vor allem viele Franzosen wie Léon Godefroy (1638), François-Nicolas Baudot (1646–1647) oder auch Jean de La Fontaine (1663) und Étienne Mignot de Montigny (1752). Im Gegensatz zu ihnen, die freiwillig nach Amboise kamen, gab es auch viele Bewohner, die als Gefangene des französischen Königs im Schloss Quartier bezogen. Zu diesen zählten unter anderem die Brüder César und Alexandre de Bourbon, Nicolas Fouquet, Antonin Nompar de Caumont und Abd el-Kader. Auch heute noch steht die Anlage Besuchern offen und zählt zu den beliebtesten Touristenzielen im mittleren Loiretal. Im Logis ist ein Interieurmuseum eingerichtet.

Geschichte

Vom keltischen Oppidum zur ersten Burg

Das Promontoir des Châtelliers (deutsch Châtelliers-Felsen) genannte Plateau, auf dem das heutige Schloss steht, war mindestens seit der Jungsteinzeit besiedelt.[5] Für die Latènezeit ist dort ein Oppidum der Turonen verbürgt,[6] das in gallorömischer Zeit unter dem lateinischen Namen Ambacium bekannt war. Der römische Statthalter Anician hatte das Areal durch Anlage eines tiefen Grabens an der Ostseite im 4. Jahrhundert befestigen lassen, denn es lag strategisch günstig an einer Furt der Loire. Diese ließ Anician mit einer hölzernen Brücke überspannen, sodass dem novum castellum eine wichtige Bedeutung zukam. Im Jahr 503 trafen sich der westfränkische König Chlodwig I. und Alarich II., König der Westgoten, auf der vor Amboise liegenden Loire-Insel Saint-Jean (damals Île dʼOr (deutsch Goldinsel) genannt), zu einem Friedensschluss.

853 und 877/878 überfielen Normannen Amboise und zerstörten es.[7] Der Karolinger Ludwig der Stammler beauftragte Ingelger, den Vizegrafen von Angers, mit der Sicherung und Verteidigung von Amboise gegen die normannischen Invasoren, denn der Vizegraf hatte sich bei der Verteidigung der Touraine hervorgetan. Ingelger hatte vorher die ruinöse Befestigung in Amboise von Adalhard, dem Bischof von Tours und Onkel seiner Frau Adelais, erhalten und baute auf dem Felsplateau um 882 eine neue Burg.[7][8] Allerdings hatte Karl der Kahle schon um 840 den Ort Amboise dem Ritter Aymon (auch Haimon geschrieben) de Buzançais als seinem Statthalter übertragen, sodass fortan das erste Haus Anjou und die Familie de Buzançais um die Vorherrschaft in Amboise stritten.

Besitz der Grafen von Anjou und der Familie von Amboise

Ingelgers Sohn Fulko I. wurde erster Graf von Anjou und baute die Burg seines Vaters weiter aus, aber von dieser Anlage ist heute nichts mehr erhalten. Über seinen Sohn Fulko II. kam die Burg um 958 an Gottfried I., der sie durch einen zusätzlichen Graben sichern ließ.[9] Anschließend beauftragte er Landri de Dunois mit der Bewachung der Burg, doch sein Vasall verriet ihn an Odo I., den Grafen von Blois, mit denen Gottfrieds Familie schon geraume Zeit um die Vorherrschaft im Anjou stritt. Landri beabsichtigte, Amboise dem verfeindeten Grafen zu übergeben, was aber Gottfrieds Sohn Fulko III. in Zusammenarbeit mit der Familie de Buzançais verhindern konnte. Fulko III. machte eine Pilgerreise ins Heilige Land und brachte bei seiner Rückkehr Reliquien mit. Als ihren Aufbewahrungsort ließ er ab 1003 oder 1004 vor der Burg die Kollegiatkirche Notre-Dame-Saint-Florentin-du-Château errichten und auch die Gebeine des heiligen Florentins dorthin überführen.[10] Nachdem Fulko den Sakralbau gegen 1030 hatte vergrößern lassen, wurde er 1044 zur Pfarrkirche erhoben.[11] Als Bewacher von Burg und Kirche setzte er Lisois de Bazougers ein. Dieser heiratete Hersende, die Nichte von Sulpice de Buzançais, der um 1015 im Ort zu Füßen der Burg einen steinernen Wohnturm hatte errichten lassen.[12] Durch die Heirat kam Lisois in den Besitz dieses Wohnturms.

Nach dem Tod Fulkos III. setzte sein Sohn Gottfried II. den väterlichen Kampf gegen die Grafen von Blois fort und konnte 1044 schließlich Theobald III. in der Schlacht bei Nouy schlagen. Lisois de Bazougers hatte ihm dabei zur Seite gestanden, und Gottfried II. belohnte ihn dafür mit einem Teil des Ortes Amboise. Weil Lisois durch Heirat und Erbe schon große Teile der Siedlung in seinem Besitz gehabt hatte, war er fortan unumstrittener Herr von Amboise, der von seinem Sohn Sulpice I. beerbt wurde. Dieser nannte sich nicht mehr de Bazougers, sondern dʼAmboise und musste miterleben, wie sich nach dem kinderlosen Tod des Grafen Gottfried II. im Jahr 1060 dessen Neffen aus dem Haus Château-Landon um die Grafschaft Anjou stritten. Bei den Kämpfen wurde die Burg in Amboise in Mitleidenschaft gezogen und 1069 durch Brand stark beschädigt. Sulpices Sohn Hugues I. ließ die Burganlage um 1115[8] wiederaufbauen. Auch die Familie von Amboise lag im Streit mit dem östlichen Nachbarn aus der Grafschaft Blois. Theobald V. von Blois nahm Sohn und Enkel Huguesʼ I. gefangen und besetzte ihre Burg. Sulpice II. dʼAmboise starb in der Gefangenschaft, aber sein Sohn Hugues II. erlangte auf Intervention Heinrich Plantagenets, dem damaligen Grafen von Anjou und zukünftigen englischen König, seine Freiheit wieder. Heinrich nahm Theobald die von ihm eroberte Burg Amboise wieder ab, ließ sie verstärken und 1157 vorübergehend mit eigenen Soldaten besetzen.

Als sich das Haus Amboise zu Beginn des 14. Jahrhunderts in eine ältere und eine jüngere Linie teilte, erhielt Pierre I. Amboise, während sein jüngerer Bruder Hugues die Besitzungen in Chaumont-sur-Loire erhielt. Da Pierres Sohn, Pierre II., bei seinem Tod 1422 keine Kinder hinterließ, gingen Burg und Seigneurie Amboise an seinen Neffen, Louis, einen Sohn von Pierres II. Bruder Ingelger II. Weil sich der neue Burgherr an einem Komplott gegen Georges de La Trémoille, einen Günstling des Königs Karl VII., beteiligte, wurde er 1431 wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und all seine Güter von der Krone konfisziert. Der König begnadigte ihn später und änderte das Urteil in eine Gefängnisstrafe, ehe Louis dʼAmboise 1434 sogar wieder freigelassen wurde und er – mit wenigen Ausnahmen – all seine eingezogenen Besitzungen zurückerhielt. Zu den Ausnahmen zählte die Anlage in Amboise, die der König 1434 endgültig der Krondomäne einverleibte.

Ausbau unter Ludwig XI.

Karl VII. hielt sich nicht häufig in Amboise auf, nur drei Besuche sind von ihm überliefert.[13] Und obwohl die Anlage nun nicht mehr nur militärische Festung, sondern auch königliche Residenz war, ist nicht sicher, ob er Bauarbeiten an den Burggebäuden vornehmen ließ. Fest steht lediglich, dass er das durch ein Feuer 1445 zerstörte Dach und Archiv der Kirche Notre-Dame-Saint-Florentin wiederaufbauen und dabei den Glockenturm mit einem hohen spitzen Helm ausstatten ließ.[14] Erst Karls Nachfolger Ludwig XI. begann mit einem Ausbau der Anlage, obwohl er für sich selbst und seinen Hof Plessis-lès-Tours als Wohnsitz bevorzugte. Zum einen ließ er die Befestigungen verstärken, zum anderen sorgte er für den Bau einer standesgemäßen Unterkunft für seine Frau Charlotte von Savoyen und die gemeinsamen Kinder Karl, Anne und Jeanne. Die Arbeiten dazu begannen um 1463 und endeten 1468.[15] Zuerst wurden alte Gebäude abgerissen, um Platz für Neubauten zu schaffen. Dann entstand am südlichen Rand der Anlage ein neuer Wohnbau nebst einer Kapelle, die direkt mit den Gemächern des Königs verbunden war. Zusätzlich ließ Ludwig XI. 1466[16] mit dem Garçonnet-Turm (Tour Garçonnet) einen Rundturm an der Westspitze des Burgfelsen bauen, in dessen Innerem eine breite Wendeltreppe Fußgängern den bequemen Aufstieg vom Fuß des Felsens zum Burgplateau ermöglichte. Zwischen ihm und dem Logis lag ein Küchentrakt, der – ebenso wie der Wohnbau – an der Hofseite hölzerne Galerien besaß. 1481 ließ der König zudem den offiziellen Zugang zur Residenz an deren Ostseite durch das Löwentor (Porte des Lions) sichern.[17] Zu jener Zeit gab es für die Kanoniker der Kirche Notre-Dame-Saint-Florentin einen weiteren Zugang zum Burgareal, der aus einer durch den Fels getriebenen Rampe mit Zugbrücken bestand. Aus Angst vor Pesterkrankungen seiner Familie ließ Ludwig XI. die Kirche jedoch 1471 für die Bewohner von Amboise sperren und zwang die Geistlichen, das Schloss zu verlassen und in die Stadt umzuziehen. Zwei Jahre früher, am 1. August 1469, hatte er in jener Kirche den Michaelsorden gegründet.

Hauptresidenz unter Karl VIII.

1470 war in Amboise der Thronfolger Karl VIII. zur Welt gekommen und verbrachte dort eine unbeschwerte Kindheit. Nachdem er 1483 den französischen Thron bestiegen hatte, residierte auch seine junge Verlobte Margarete von Österreich in Amboise, ehe sie wieder in die Niederlande zurückkehren musste, weil Karl die Verlobung löste, um 1491 Anne de Bretagne zu heiraten. Schon 1489 hatte der König daran gedacht, Amboise zu seiner Hauptresidenz zu machen und die Anlage entsprechend zu vergrößern sowie umzugestalten. Deshalb begannen in jenem Jahr erste Terrassierungsarbeiten auf dem Felsen.[18] Nach seiner Hochzeit setzte er seine Pläne dann ab etwa 1492 in die Tat um.[19] Die Finanzierung der teuren Bauarbeiten erfolgte zum Teil aus der unpopulären Salzsteuer. 44.000 Livres gab Karl VIII. allein im Jahr 1492 für die Erweiterung des Schlosses aus.[20] Der Monarch wünschte sich schnellstmöglich eine angemessene und repräsentative Residenz und drängte bei den Bauarbeiten zu größter Eile. Selbst in der Nacht und im Winter wurde auf der Baustelle gearbeitet. 1494/1495 waren dort mehr als 170 Maurer beschäftigt, unterstützt von 70 bis 90 Arbeitern.[20] Als Baumeister waren Colin Biart, Guillaume Senault, Louis Armangeart, Pierre Trinqueau und Jacques Sourdeau für den König tätig. Die Bauaufsicht oblag Raymond de Dezest, der seit 1491 Kammerherr Karls VIII. und später auch Baillie von Amboise sowie Schatzmeister von Frankreich im Languedoc war. Als Bildhauer sind die flämischen Künstler Casin dʼUtrecht und Cornille de Nesve verbürgt. Sie zeichneten für die Skulpturen der neuen Hubertuskapelle verantwortlich, die bis 1493[21] über der bisherigen Burgkapelle entstand. Allerdings wurde der neue Sakralbau erst seit dem 19. Jahrhundert so genannt. Bis dahin war er unter den Bezeichnungen Kapelle des Königs (Chapelle du Roi), Donjon-Kapelle (Chapelle du Donjon) oder einfach neue Kapelle (Chapelle Neuve) bekannt.[22][23] Er war direkt mit den Räumen der Königin verbunden, die gemeinsam mit ihrem Mann noch das von ihrem Schwiegervater erbaute Logis bewohnte. Dies wollte Karl VIII. aber ändern und ließ ab 1494 an der Südseite das Haus der sieben Tugenden (Logis des sept Vertus) errichten. Das Gebäude erhielt seinen Namen von allegorischen Terrakotta-Statuen an seiner Fassade.

1494/1495 unternahm Karl VIII. einen politisch nicht besonders erfolgreichen Italien-Feldzug. Der Reichtum der dortigen Patrizierpaläste und der Prunk des Hoflebens in Italien beeindruckten den König so stark, dass er sich entschloss, etwas Vergleichbares in Frankreich zu schaffen. So brachte er bei seiner Rückkehr nach Frankreich nicht nur zahlreiche Kunstwerke und prächtige Ausstattungsstücke für seine Residenz mit nach Amboise, sondern in seinem Gefolge auch 22[24] italienische Künstler, Handwerker, Gelehrte und Architekten, die sich an der weiteren Gestaltung des Schlosses beteiligten. Sie waren verantwortlich für den Beginn der Renaissance in Frankreich. Allerdings war ihr Einfluss auf das Aussehen der Anlage in Amboise relativ gering, weil der Bau schon sehr weit fortgeschritten war. Lediglich an einigen Stellen im Inneren ist der neue Stil bemerkbar. Eine Ausnahme bildete der auf einer zur Loire gelegenen Terrasse angelegte Schlossgarten, mit dessen Gestaltung aller Wahrscheinlichkeit nach Pacello da Mercogliano betraut war. Der Ziergarten nach italienischen Vorbildern war der erste Renaissancegarten Frankreichs, in ihm standen aber auch einige Obstbäume zur Versorgung der Schlossbewohner. Das Haus der sieben Tugenden war zu jener Zeit schon weit fortgeschritten, allerdings war es erst 1498 endgültig bezugsfertig.[25] Ursprünglich als neue Unterkunft für König und Königin sowie für öffentliche Zwecke gedacht, entschied sich Karl nach Baubeginn um und ließ ab etwa 1496[26] am Nordrand des Schlossplateaus an der zur Loire gelegenen Seite ein weiteres Gebäude mit einem großen Saal bauen, der Logis des Königs (Logis du Roi) genannt wurde. Vielleicht verfolgte Karl VIII. damit die Absicht, Privates und Staatsgeschäfte voneinander zu trennen.[27] Außerdem ließ der Monarch ab etwa Herbst 1495 mit dem Minimes-Turm (Tour des Minimes) und ab 1497 mit dem Heurtault-Turm (Tour Heurtault) zwei mächtige Rundtürme errichten. Sie besaßen im Inneren breite Rampen, die sich spiralförmig nach oben wanden, und ermöglichten es, das Schlossplateau zu Pferde und sogar mit Karren zu erreichen. Diese Türme (Tours cavalières) hatten möglicherweise den Turm mit Reiterrampe im Schloss von Urbino zum Vorbild.[28] Karl VIII. plante noch einen dritten Turm dieser Art an der Nordost-Ecke des Schlossgartens, um über diesen bequem den von ihm unterstützten Paulanerkonvent zu Füßen des Schlosses erreichen zu können. Der Turm wurde aber nie fertiggestellt, lediglich einige Steinreste zeugen von dem Vorhaben.

Amboise verliert an Bedeutung

Noch bevor die Arbeiten am Schloss beendet waren, verunglückte der König im Jahr 1498 tödlich. Sein Nachfolger war der Herzog von Orleans, der als Ludwig XII. den Thron bestieg. Er bevorzugte seinen Geburtsort Blois als Residenz, wohin er 1499 nach seiner Hochzeit mit Anne de Bretagne, der Witwe seines Vorgängers, umzog. Das Königspaar hielt sich nur noch selten in Amboise auf. Das Schloss überließ der König Luise von Savoyen und ihren beiden Kindern Margarete und Franz, dem designierten Thronfolger. Während Ludwig XII. in Blois große Umgestaltungen und Erweiterungen vornehmen ließ, beschränkte er sich im Amboise darauf, ab 1500/1501[29] die Pläne seines Vorgängers in vereinfachter Form weiterzuführen. Durch den Baumeister Gatien Fordebraz[30] ließ er das Logis des Königs und bis 1503 den Heurtault-Turm fertigstellen. Außerdem erfolgte unter ihm die Vollendung des Schlossgartens und an dessen Nordseite der Bau einer Galerie.

Erst nach der Thronbesteigung von Franz I. erlebte das Schloss eine neue Blüte. Der junge König war in Amboise aufgewachsen und verbrachte dort gemeinsam mit seiner Frau Claude de France die ersten drei Regierungsjahre, in denen er ab 1515 einen Flügel des Logis des Königs um ein Geschoss aufstocken und ihn im Inneren umgestalten ließ. Das Gebäude beherbergte nach Abschluss der Arbeiten die Appartements des königlichen Paars, während das Haus der sieben Tugenden nur noch dazu genutzt wurde, Gäste und Höflinge unterzubringen. Die Bauaufsicht oblag François de Pontbriant und Antoine de Troyes, die später auch für den Bau des Schlosses Chambord verantwortlich waren. Zugleich veranstaltete der König große Feste, Jagdgesellschaften, Turniere und Maskenbälle, zum Beispiel aus Anlass der Hochzeit Antons II. von Lothringen mit Renée de Bourbon-Montpensier, bei der Taufe des Thronfolgers Franz am 25. April 1518 und bei der Heirat Madeleine de la Tour d’Auvergnes mit dem Herzog von Urbino, Lorenzo de’ Medici. Der König förderte die Kunst und rief berühmte Künstler und Gelehrte an seinen Hof. So kam 1516 Leonardo da Vinci nach Amboise und verbrachte im unweit gelegenen Herrenhaus Le Clos Lucé seine letzten Jahre, ehe er 1519 in der Kirche auf dem Schlossareal bestattet wurde. Dann aber wandte sich das Interesse des Monarchen anderen Königsschlössern zu, zum Beispiel Blois, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye und Chambord. Zwar wohnte die Königinmutter noch bis zu ihrem Tod 1531 in Amboise, aber danach war die Anlage quasi ungenutzt. 1539 ließ Franz I. sämtliche Möbel entfernen und in andere Schlösser bringen, weshalb anlässlich eines Besuchs des Kaisers Karl V. im Dezember desselben Jahres eiligst eine neue Ausstattung herangeschafft werden musste.[31] Das ihm zu Ehren ausgerichtete Fest war zugleich die letzte große Festivität, die das Schloss sah.

Kaum genutzt, dann Staatsgefängnis

Erst mit dem Einzug Katharina von Medicis kam neues Leben in die vernachlässigte Anlage. Nach dem Tod Franzʼ I. war dessen Sohn Heinrich II. neuer König von Frankreich geworden. Seine Frau Katharina entdeckte Amboise für sich und bezog den neuen Flügel des Logis des Königs den sie durch Anbauten vergrößerte. So entstand zum Beispiel an der Hofseite auf Höhe des ersten Obergeschosses ein pavillonartiger Anbau, der auf vier steinernen Pfeilern stand. Für den König und seine Kinder wurde im östlichen Teil des Gartens ein Neubau parallel zu dem von Katharina bewohnten Flügel errichtet. Allerdings sollte die Königin nicht unangefochtene Herrin von Amboise bleiben. Diane de Poitiers, die Mätresse Heinrichs II., plante, sich direkt östlich des Schlosses vor dem Löwentor ein Palais zu errichten und kaufte dafür Land an.[32] Sie setzte das Bauvorhaben aber nie in die Tat um. Genauso verhielt es sich mit dem Plan der Königsfamilie, das gesamte Schloss einheitlicher zu gestalten. Ehe mit der Verwirklichung begonnen werden konnte, starb Heinrich II. im Juli 1559, und die Krone fiel an seinen erst 15-jährigen Sohn Franz II. Während seiner Herrschaft ereignete sich im Verlauf der französischen Religionskriege 1560 die von Hugenotten angezettelte Verschwörung von Amboise, die zum Ziel hatte, den jungen König dem Einfluss seiner katholischen Berater zu entziehen. Die Verschwörer wurden aber in den Wäldern um Amboise gestellt, überwältigt und anschließend ohne Gnade hingerichtet. Die Königsfamilie wohnte den Exekutionen bei, verließ aber unter dem Eindruck des Blutvergießens das Schloss und hielt sich später nur noch selten in Amboise auf. 1563 unterzeichnete dort Katharina von Medici als Regentin für ihren zweiten Sohn Karl IX. das Edikt von Amboise, das den ersten Hugenottenkrieg beendete. Es war allerdings der letzte Regierungsakt der französischen Krone in Amboise, danach diente die Anlage nur noch als militärischer Stützpunkt und als Gefängnis.

Nachdem Heinrich III. von Frankreich im Dezember 1588 während der Generalstände in Blois den Herzog von Guise und dessen Bruder Louis hatte ermorden lassen, ließ er Verwandte von ihnen wie den Herzog von Elbeuf und den Kardinal von Bourbon in Amboise einkerkern. König Heinrich IV. weilte nur zu kurzen Jagdaufenthalten auf dem Schloss, und auch sein Nachfolger Ludwig XIII. hielt sich nur für kurze Jagdausflüge dort auf. Ab Frühjahr 1624 war der Oberintendant der Finanzen, Charles I. de La Vieuville, für 13 Monate in Amboise eingesperrt, und nach der Verschwörung des Grafen von Chalais, Henri de Talleyrand, schickte der König die beiden daran beteiligten Söhne Gabrielle d’Estréesʼ, César und Alexandre de Bourbon, am 10. Juni 1616 in die Gefängnisse, die in den großen Rundtürme untergebracht waren.[33][34] 1627 gab Ludwig XIII. die Anlage als Apanage an seinen Bruder Gaston d’Orléans, doch der kümmerte sich nicht darum. Nach dem Journée des dupes im November 1630, bei dem Gaston der unterlegenen Parti dévot angehört hatte, wurde das Schloss auf Befehl Kardinal Richelieus am 5. April 1631[35] von königlichen Soldaten eingenommen und anschließend geschleift. Möglicherweise erfolgte bei diesen Maßnahmen auch der Abriss der beiden kleineren Rundtürme, des Garçonnet-Turms und des Tour Pleine, bis auf ihr heutiges Niveau auf Höhe des Schlosshofs.[36] Die entfestigte Anlage kam anschließend in die Obhut des Marschalls von Frankreich, Gaspard III. de Coligny, gegeben. Nach dem Tod Gastons 1660 fiel das derweil nicht mehr bewohnbare Schloss wieder der Krondomäne zu und diente erneut als Staatsgefängnis. Die unter Ludwig XI. errichteten Gebäude im westlichen Bereich des Schlossplateaus waren zu jener Zeit schon niedergelegt worden. Zu den prominenten Gefangenen unter Ludwig XIV. zählte dessen ehemaliger Finanzminister Nicolas Fouquet, der im Dezember 1661[37] nach Amboise kam, ehe er in die Festung von Pinerolo verlegt wurde. Später verbrachte dort der Herzog von Lauzun einige Jahre seiner Verbannung vom Hof, ehe der König ihn begnadigte.

Eigentum der Herzöge von Choiseul und Penthièvre

1714 gab Ludwig XIV. die Schlossanlage als Wittum an die Frau seines verstorbenen Enkels Marie Louise Élisabeth d’Orléans, die Herzogin von Berry. Zu jener Zeit waren die Gebäude aber wegen fehlenden Unterhaltes schon in einem schlechten baulichen Zustand und der innere Graben verschwunden. Nach dem Tod des Königs beauftragte der Regent für Ludwig XV., der zugleich Vater Marie Louise Élisabeths war, den Architekten Robert de Cotte mit einer Bestandsaufnahme des Schlosses und einer Bedarfsermittlung für Instandsetzungen und Umbauten. Allein die veranschlagten Reparaturkosten beliefen sich auf 433.000 Livres, die hinzukommenden Umbaukosten lagen bei geschätzten weiteren 454.000 Livres.[38] Entsprechend wurde Schloss Amboise nicht umgebaut, sondern weiter vernachlässigt und der Herzoginwitwe durch Ludwig XV. das Schloss Meudon als Ersatz zugesprochen.[38] Die heruntergekommene Anlage samt Baronie und Wald von Amboise kam am 25. März 1763[39] an den Herzog von Choiseul, der rund zwei Jahre zuvor, am 24. Februar 1761, schon das nahe gelegene Schloss Chanteloup erworben hatte.[39] Er erhielt den Besitz im Tausch gegen andere seiner Ländereien, unter anderem das Marquisat Pompadour sowie Choiseul, und der König erhob ihn am 10. Januar 1764 zum Herzog von Choiseul-Amboise. Allerdings wohnte er niemals im Schloss, sondern residierte in Chanteloup. Die Schlossgebäude von Amboise überließ er zum Teil einigen Unternehmern, die dort eine Manufaktur für Eisenwaren und Schmuck sowie eine Seidenweberei einrichteten.[40] Der Herzog selbst nutzte die westlichen Gebäude zwischen dem Haus der sieben Tugenden und der Hubertuskapelle ab 1772 als Knopfmanufaktur.[40] Auch der Schlossgarten erfuhr eine Umgestaltung durch Abriss seiner Galerie und das Ersetzen der Kompartimente 1779 durch Lindenpflanzungen in Quinconce-Anordnung.[41]

Beim Tod Choiseuls im Mai 1785 kaufte die Krone das gesamte Herzogtum Choiseul-Amboise von seiner Witwe, um es – gemeinsam mit Vernon und Bizy in der Normandie – am 20. Juli 1786 im Austausch gegen das Fürstentum Dombes und zusätzliche 4.060.000 Livres an Louis Jean Marie de Bourbon, den Herzog von Penthièvre, weiterzugeben.[42] Der reichste Edelmann seiner Zeit – ihm gehörten mehr als 20 Schlösser und Herrenhäuser – ließ bis 1790[22] Instandsetzungen und Veränderungen zugunsten des Wohnkomforts an dengo Schlossgebäuden vornehmen. Für den neuen Schlossherrn und seine Familie wurden im Logis des Königs neue Appartements eingerichtet, darunter auch eines für seine verwitwete Schwiegertochter Marie-Louise von Savoyen-Carignan. Im Erdgeschoss des Minimes-Turms entstanden Gemächer für seine Tochter Louise Marie Adélaïde, die durch Heirat mit Louis-Philippe II. Joseph de Bourbon Herzogin von Orléans war. Die Umbauten nahmen wenig Rücksicht auf die vorhandene Bausubstanz: Im großen Saal kam es zum Beispiel zur Entfernung der Säulen und des Gewölbes sowie zur Unterteilung des Raums durch Zwischenwände. In einem Pavillon des Gebäudes wurden Arbeitszimmer eingerichtet und der Bau seit jener Zeit Penthièvre-Pavillon (Pavillon Penthièvre) genannt. Außerdem ließ der Herzog einen englischen Landschaftsgarten im Bereich der ehemaligen Vorburg anlegen, der aber schon 1815 wieder eine Umgestaltung erhielt. Auf dem Garçonnet-Turm wurde ein kleiner Pavillon errichtet und diverse Mauern sowie Mauerreste und Teile der westlichen Wohnbebauung niedergelegt, um eine große Esplanade im Westbereich des Schlossareals zu erhalten.

Teilabriss in napoleonischer Zeit

Die Französische Revolution hatte – im Gegensatz zu vielen anderen Adelssitzen in Frankreich – kaum Auswirkungen auf Schloss Amboise. Ein Feuer im Jahr 1789 beschädigte lediglich einen Teil des Hauses der sieben Tugenden. Beim Tod des Herzogs von Penthièvre im März 1793 erbte seine Tochter Louise Marie Adélaïde den Besitz. Nachdem sie im darauffolgenden April in Paris unter Arrest gestellt worden war, wurde ihr Schloss in Amboise am 22. November 1793[43] konfisziert, um verkauft zu werden. Nach der Schließung der Kollegiatkirche kam es zur Vertreibung der Geistlichen. Weil die Republik die Anlage aber als Gefängnis und Veteranenwohnheim benötigte, ließ die Revolutionsregierung ihre Verkaufspläne wieder fallen. Nachdem die Herzogin von Orléans, nun „Witwe Égalité“ genannt, am 31. August 1795 freigelassen worden war, erhielt sie 1797 sogar das Schloss zurück, allerdings verlor sie es durch den Staatsstreich am 4. September 1797 erneut. Das Logis des Königs ging 1803 an die Stadt, die darin eine weiterführende Schule einrichtete. Noch im gleichen Jahr aber gab Napoleon das Schloss als Sitz einer Senatorie an seinen Konsulatsgefährten Roger Ducos, der es im November 1803 offiziell in Besitz nahm. Der wollte die sehr heruntergekommene Anlage zu seinem Hauptwohnsitz machen, hatte aber nicht ausreichende finanzielle Mittel, um alle baufälligen Gebäude instand setzen zu lassen und unterhalten zu können. Er ließ deshalb in der Zeit von 1806 bis 1810[44] diverse Bauten niederlegen, darunter das Haus der sieben Tugenden (1806/1807), das daneben liegende ehemalige Logis der Königin an der Hubertuskapelle sowie die romanische Stiftskirche mit dem Grab Leonardo da Vincis (1807), weil sie ihm die „Sicht verstellte“.[45] Auch der Flügel Heinrichs II. fiel dem Abbruch zum Opfer. Nur das Logis des Königs ließ Ducos stehen, denn dieses wollte er als Wohnung nutzen, entfernte aber die Anbauten aus der Zeit Katharina von Medicis. Das beim Abbruch gewonnene Material verkaufte er und nutzte den Erlös für Arbeiten an dem erhaltenen Teil des Schlosses. Dazu zählten ab 1808[46] nicht nur Modernisierungen am Logis, sondern auch der Umbau des einstigen Wohnhauses für die Stiftsherren zu Pferdeställen und einer Remise sowie die Erweiterung und Veränderung des Landschaftsgartens durch den Architekten Thomas Pierre Baraguay. Bezugsfertig war Ducos Wohnsitz erst im April 1811. Am Ende des Ersten Kaiserreichs wurden die Senatorien im Juli 1814 aufgelöst, und Ducos verlor den Besitz, den die aus dem spanischen Exil zurückgekehrte Herzogin von Orléans am 1. September[47] zurückerhielt. Allerdings unterbrach Napoleons Herrschaft der Hundert Tage noch einmal die Verfügungsgewalt des Hauses Orléans über die Schlossanlage, die ab April 1815[43] als Waffen- und Munitionslager diente.

Instandsetzungen unter König Louis-Philippe

Louise Marie Adélaïde de Bourbon-Penthièvre konnte erst seit der Restauration durch Verordnung vom 8. Februar 1816 wieder über den Besitz verfügen.[43] Sie ließ das Schloss zwar wieder möblieren, hielt sich aber mit Ausnahme des Julis 1818 niemals dort auf. Nach ihrem Tod im Jahr 1821 erbte ihr Sohn, der spätere König Louis-Philippe, das Schloss mit allen Besitzungen. Allerdings nutzte er es niemals als Wohnsitz. Als 1824 ein Stück Mauer eingestürzt war und die herabstürzenden Trümmer zwei Anwohner von Amboise getötet hatten, wurde der erneute, dringende Reparaturbedarf der Anlage offensichtlich.

Louis-Philippe beauftragte den Architekten Pierre-François-Léonard Fontaine, der schon für Napoleon, Ludwig XVIII. und Karl X. gearbeitet hatte, mit der Restaurierung aller erhaltenen Gebäude. Unter Fontaine und seiner rechten Hand Pierre Bernard Lefranc fanden umfassende Reparaturen und Wiederherstellungsmaßnahmen statt, 1835 beginnend mit der Restaurierung der Schlosskapelle, die zuvor 20 Jahre lang als Dienststelle der schlosseigenen Polizei genutzt worden war.[48] Sie erhielt dabei neue Fenster mit Glasmalereien, die aus Sèvres stammten. Der König ließ nicht nur das Innere des Schlosses nach dem Geschmack der Zeit einrichten, sondern kaufte auch 46 Häuser entlang der Ringmauer auf, um sie abzureißen und der Schlossanlage auf diese Weise ihren freistehenden Charakter wiederzugeben. Die Arbeiten dauerten bis mindestens 1842,[49] wobei der Minimes-Turm einen Aufsatz mit Esszimmer und Salon erhielt und das noch erhaltene Untergeschoss des niedergelegten Hauses der sieben Tugenden zu Pferdeställen umfunktioniert wurde.

Nach der Februarrevolution 1848 musste der König abdanken und ins Exil nach England gehen, seine Güter blieben ihm aber vorerst erhalten. Der Staat mietete das Schloss von Amboise an, um es vier Jahre lang als Gefängnis für den algerischen Widerstandskämpfer Abd el-Kader zu nutzen. Diese Nutzung hatte die Einrichtung einer Moschee im Minimes-Turm zur Folge. Vom 8. November 1848 bis zum 17. Oktober 1852 hielt er sich zusammen mit seiner Entourage, bestehend aus Familie und Bediensteten, im Schloss auf, ehe Napoleon III. ihn begnadigte.[50] Während seines Hausarrests starben mehrere Begleiter Abd el-Kaders, unter anderem eine seiner Frauen. Ein 1853[51] errichtetes Zenotaph im Schlossgarten erinnert an die in französischer Gefangenschaft gestorbenen Mitglieder seines Gefolges.

Umfassende Restaurierung durch die Architekten Ruprich Robert

Zu Beginn des Zweiten Kaiserreichs wurde das Schloss am 22. Januar 1852 als königlicher Besitz wieder konfisziert und ging anschließend in das Eigentum der Stadt über. Unter der Leitung von Arsène Houssaye, dem Inspecteur générale des Beaux-Arts, fanden ab Juni 1863[52] erstmals Ausgrabungen auf dem Schlossareal statt. Dabei stieß man auf dem Areal der abgerissenen Kirche Notre-Dame-Saint-Florentin auf Gebeine, die man für die sterblichen Überreste Leonardo da Vincis hielt und 1874 in ein neues Grab in der Hubertuskapelle umbettete.[53]

In jenem Jahr begannen weitere umfassende Restaurierungsarbeiten, die das Haus Orléans angestoßen hatte, denn 1873 war Schloss Amboise den einstigen Eigentümern erneut zurückgegeben worden. Es war wieder in einem schlechten baulichen Zustand. Schätzungen der Kosten für nötige Reparaturen und Instandsetzungen beliefen sich im Jahr 1868 auf 150.000 Francs geschätzt.[54] Mit den neuerlichen Maßnahmen verfolgte der neue Schlossherr Philippe dʼOrléans allerdings nicht das Ziel, den Originalzustand der Gebäude wiederherzustellen, sondern der erhaltenen Bausubstanz eine einheitliche Erscheinung zu geben. Das bedingte auch, dass die zum Teil sehr phantasievollen neugotischen Ergänzungen der Restaurierungen aus der Zeit Louis-Philippes wieder entfernt wurden. Die Arbeiten in der Manier von Eugène Viollet-le-Duc fanden zunächst nach Entwürfen des Architekten Victor Ruprich-Robert statt. Nach dessen Tod im Jahr 1887 führte sein Sohn Gabriel das Projekt fort. Beide arbeiteten mit dem Bildhauer Eugène Legrain zusammen.[55]

In einer ersten Phase von 1874 bis 1878 fanden Arbeiten im Inneren des loireseitigen Logis-Flügels und am Minimes-Turm statt, bei denen der unter Fontaine gebaute Turmaufsatz durch ein Geschoss mit Zinnenkranz ersetzt wurde. In einer zweiten Phase von 1879 bis 1883 folgten die Überarbeitung und der Rückbau der Hubertuskapelle, bei denen sie ihr heutiges Aussehen erhielt. Die Restaurierung der Anlage fand ein vorläufiges Ende, als Philippe dʼOrléans durch das am 22. Juni 1886 verabschiedete Gesetz zur Exilierung des Hauses Orléans ins Exil nach England gehen musste. Er starb dort im September 1894, und am 13. November 1895 kaufte Henri d’Orléans, Herzog von Aumale, das Schloss Amboise. Er führte die Restaurierung der seit 1895 teilweise als Altersheim genutzten Anlage weiter fort. Die Instandsetzung des Garçonnet-Turms konnte 1896 beendet werden. Danach schloss sich bis 1897 die Restaurierung des zweiten Logis-Flügels an, ehe von 1898 bis 1907 die Loire-Fassade des Schlosses und die Wiederherstellung des dahinter liegenden großen Saals folgten. 1906 erfuhr zudem der Heurtault-Turm eine Überarbeitung. Diese letzte große Phase der Arbeiten erlebte der Herzog von Aumale nicht mehr, denn er starb im Mai 1897. Gemäß seiner testamentarischen Verfügung wurde das Schloss 1901 zu einem Altersruhesitz für ehemalige Bedienstete der Familie Orléans umgewandelt.[56]

Vom 20. Jahrhundert bis heute

Durch Tausch kam die Anlage an die 1886 von Mitgliedern des Hauses Orléans gegründete Société civile du Domaine de Dreux, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die zum Ziel hatte, die wichtigsten Besitzungen der Familie zu bewahren.

Im Zweiten Weltkrieg beschädigten deutsche Bombentreffer am 18. und 19. Juni 1940 die Hubertuskapelle, den Penthièvre-Pavillon und das Logis des Königs. Nachdem deutsche Soldaten das Schloss eingenommen und besetzt hatten, installierten sie einen Funksender auf dem Schlossareal. Um diesen zu zerstören, bombardierten alliierte Truppen das Schloss am 4. Juli 1943 und beschädigten es weiter.[57] Nach Kriegsende begann die Eigentümergesellschaft ab 1952[58] unter dem Architekten Bernard Vitry mit erneuten Restaurierungen, um die Kriegsschäden zu beseitigen. Die zerstörten Kapellenfenster wurden dabei durch Arbeiten des französischen Glasmalers Max Ingrand ersetzt. Seit dem 4. Januar 1974 gehört Schloss Amboise der Stiftung Fondation Saint-Louis, der Nachfolgeorganisation der Société civile du Domaine de Dreux, unter der Schirmherrschaft von Jean d’Orléans, Graf von Paris. Sie ist heute mit der Schlossverwaltung betraut und zuständig für die Fortführung der in der Nachkriegszeit begonnenen Restaurierungen. Zu diesen zählen Arbeiten am Äußeren des Logis des Königs in der Zeit von 1989 bis 1995 und sich anschließende Instandsetzungen einiger Räume im Inneren.[59] 2007 und 2008 erfolgte die Überholung weiterer Zimmer im Logis. 2002 startete zudem eine umfangreiche Restaurierungskampagne im Außen- und Gartenbereich des Schlosses. Sie umfasste Sicherungsarbeiten an der Ringmauer (2002 bis 2015), die Restaurierung der Löwentors (2002), die Umgestaltung des Schlossgartens und die Neuanlage des Orientalischen Gartens in der südöstlichen Ecke der einstigen Vorburg.[59]

Das Schloss Amboise gehört heute zu den Besuchermagneten in der Region Centre-Val de Loire und zählt rund 400.000 Besucher pro Jahr.[60][61] Dabei kann es auf eine sehr lange Tradition als Touristenziel zurückblicken, denn schon vor 1848 öffnete die Anlage ihre Tore für Besucher.[62] 2014 wurde das Untergeschoss des Hauses der sieben Tugenden zu einem Besucherzentrum umgebaut. Die Schlossanlage ist – bis auf wenige Ausnahmen – täglich geöffnet. Die Innenräume des Logis dienen als Interieurmuseum und können entgeltlich besichtigt werden, während der Zutritt zum Schlossgarten und zur Esplanade kostenfrei sind. Im Sommer finden alljährlich im Juli und August zweimal in der Woche nach Einbruch der Dunkelheit Festspiele statt. Darsteller in zeitgenössischen Kostümen zeigen, begleitet von Musik und Lichteffekten, Szenen und Episoden aus dem Leben am Hofe Karls VIII., Ludwigs XII. und Franzʼ I. Das besondere an diesen Aufführungen ist, dass alle Schauspieler Einwohner der Stadt oder der Umgebung sind und zusammen mit den übrigen Beteiligten wie Schneidern, Technikern und Sicherheitspersonal ehrenamtlich ohne Bezahlung arbeiten.[63]

Beschreibung

Lage

Schloss Amboise steht in der östlichen Touraine 22 Kilometer von Tours entfernt. Mit Schloss Chenonceau liegt südöstlich von Amboise ein weiteres bekanntes Loireschloss nur 12 Kilometer entfernt. Gemeinsam Schloss Blois und Schloss Chambord, die 32 und 46 Kilometer nordöstlich von Amboise zu finden sind, bilden diese Anlagen die Gruppe der meistbesuchten Schlösser im Loiretal. Das Königsschloss von Amboise steht 40 Meter über der Loire[64] am linken Ufer des Flusses und am westlichen Ende eines Tuffeaufelsens. Dieser Promontoir des Châtelliers genannte Felsen dominiert nicht nur die rund 25 Meter[65] tiefer liegende Stadt, sondern auch die Mündung der Amasse in die Loire und die Brücke, die seit der Römerzeit dort den breiten Fluss überspannt. Südöstlich der Schlossanlage liegt in etwa einem halben Kilometer Entfernung das Herrenhaus Le Clos Lucé.

Die Schlossanlage bis in das 17. Jahrhundert

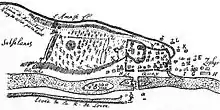

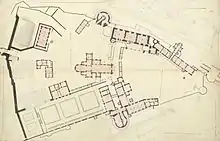

Die Vielgestaltigkeit der einstigen Anlage hat Jacques I. Androuet du Cerceau in mehreren Zeichnungen überliefert. Das Schloss bestand aus insgesamt acht Wohnbauten (Haus der sieben Tugenden, Logis Ludwigs XI., Westlogis, Donjon-Logis mit dem Penthièvre-Pavillon, Grabenlogis, Trommel-Logis, zweiflügeliges Logis Karls VIII., Logis Heinrichs II.), zwei Kapellen, vier runden Ecktürmen und einer Kirche. Im ummauerten Schlossareal befand sich außerdem ein formaler Garten nach italienischen Vorbildern mit mehreren Bauten.

Die Gebäude gruppierten sich um drei Höfe unterschiedlicher Ausdehnung, von denen der östliche – auch äußerer Hof genannt – der mit Abstand größte war. Den nördliche Bereich dieses flachen Areals nahm der renaissancezeitliche Schlossgarten ein, in dem neben einer Orangerie und Vogelvolieren ein achteckiger Pavillon mit Brunnen stand, dessen Kuppeldach eine Statue bekrönte. Der Garten war im Norden, Osten und Süden von eingeschossigen Galerien umgeben. An seiner Südseite stand zudem die Rüstkammer (Logis de lʼArmurerie), in dem seit Karl VIII. die wertvollsten Stücke der königlichen Waffensammlung ausgestellt waren.[66] Das unter Franz I. um ein Geschoss erhöhte Haus diente später den Kapitularen der Kirche Notre-Dame-Saint-Florentin als Wohnhaus. Der auf kreuzförmigem Grundriss errichtete Kirchenbau maß etwa 40 × 8 oder 10 Meter[67] und stand zusammen mit Ställen, Pulvermagazin sowie Gebäuden für die Dienerschaft ebenfalls im Osthof. Seit der Regierungszeit Heinrichs II. war der westliche Teil der Gartens mit dem Logis Heinrichs II. überbaut. Ein schmaler Korridor verband diesen Schlossflügel mit dem Logis Karls VIII.

Im mittleren Hof stand im Norden das Logis Karls VIII., heute Logis des Königs oder Königliches Logis genannt, und daran westlich angrenzend das Trommel-Logis (Logis du Tambour), in dessen oberstem Geschoss sich eine Bibliothek mit über 1100 Büchern befand.[68] Diese hatte Karl VIII. 1495 von seinen Italienfeldzügen mit nach Frankreich gebracht. Am südlichen Rand des mittleren Hofs stand das dreigeschossige Haus der sieben Tugenden. Den Namen trug es wegen allegorischer Statuen an seiner hofseitigen Nordfassade, welche die drei göttlichen Tugenden und die vier Kardinaltugenden darstellten. Weil in ihm zeitweilig die Räume der Königin lagen, war es auch als Logis der Königin (Logis de la Reine) bekannt. Das Gebäude hatte einen 42,2 × 13,3 Meter großen Grundriss und war – vom Schlosshof gemessen – 13 Meter hoch.[69] Im Untergeschoss lagen Wirtschaftsräume, während das Erdgeschoss drei große Küchen aufnahm. Im Obergeschoss, zu dem eine überdachte Rampe hinaufführte, befanden sich die königlichen Wohnräume und ein Saal. Das Dachgeschoss diente als Speicher und beherbergte Räume für Bedienstete. Das Gebäude war über einen langgestreckten, niedrigen Trakt mit dem Ostflügel des Königlichen Logis verbunden. Der Verbindungsflügel begrenzte den mittleren Hof an seiner Ostseite. Von ihm sind nur noch Fundamentspuren im Untergrund vorhanden.

In der Zeit vor 1708 war die westliche Spitze des heutigen Schlossplateaus vollständig von Gebäuden umschlossen und wurde Donjon-Hof (Cour du Donjon) genannt. Zum mittleren Hof war der Bereich durch einen tiefen Trockengraben getrennt, in dem ein Jeu de Paume eingerichtet war. Der Zugang zum Hof geschah über eine Zugbrücke. Entlang des Grabens stand das nach ihm benannte Grabenlogis, das Räume für die Königskinder und die Bediensteten ihrer Haushalte aufnahm. Im östlichen Teil der Nordseite des Hofs stand das mit dem Grabenlogis verbundene Donjon-Logis. Ihm schloss sich nach Westen eine sechs bis acht Meter breite und 25 Meter lange[70] Galerie mit Blick auf die Loire an, die den restlichen Teil der Nordseite einnahm. Ihr Dach diente zugleich als Terrasse. Auf der gegenüberliegenden Südwestseite begrenzte das 50 Meter lange und zehn Meter breite[71] Logis Ludwigs XI. den mittleren Hof. Das zweigeschossige Gebäude schloss sich dem Haus der sieben Tugenden an und war in den Jahren 1493 bis 1494 mit den Appartements des Königs und der Königin belegt. Diese hatten eine direkte Verbindung zu den beiden Schlosskapellen, die südwestlich aus dem Wohnbau hinausragten. Die Hubertuskapelle ist im Gegensatz zu der darunter liegenden Heilig-Grab-Kapelle (Chapelle de Saint-Sépulcre) heute noch erhalten. Die Westseite des Donjon-Hofs war durch einen weiteren, Westlogis genannten Wohnbau belegt. Er beinhaltete unter anderem die persönlichen Küchen des Königspaars. Dieser Flügel verschwand gemeinsam mit dem Donjon-Logis und dem Grabenlogis schon vor dem Jahr 1708.

Heutiger Zustand

Das Schlossareal hat heute noch die gleichen Ausmaße wie zu Hochzeiten der Anlage im 15. und 16. Jahrhundert, allerdings ist von der damaligen Bausubstanz nur ein geringer Teil erhalten. Das rund 24.000 m² große Plateau hat in etwa eine dreieckige Form und misst an der zur Loire gelegenen Nordseite 212 Meter.[72][73] Die Ostseite ist 175 Meter lang, während die Südseite eine Länge von 175 Meter besitzt.[73] Die westliche Spitze des Dreiecks ist etwas abgeflacht und weist eine Länge von 19 Meter auf.[73] Die Höhenlage des Plateaus, das von Osten nach Westen abfällt, variiert zwischen 50 und 62 Metern.[73] Seiner Ostseite ist zum Schutz eine Bastion mit Kasematten vorgelegt, die möglicherweise aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammen.[74] Den heutigen Hauptzugang bildet eine lange Rampe, die am Fuße der Hubertuskapelle beginnt und durch den Burgfelsen am Untergeschoss des Haus der sieben Tugenden vorbei hinauf zur Schlossterrasse führt. Der durch den Felsen führende Teil ist gänzlich überwölbt. Er könnte in seinen Grundzügen aus dem 12./13. Jahrhundert stammen und anschließend im 15. Jahrhundert verändert worden sein.[75]

Architektur

- Löwentor

Das Löwentor an der Ostseite war der älteste Zugang zum Schloss. Eine steinerne Bogenbrücke als Nachfolgerin einer Zugbrücke führt auf das Tor zu und überquert den 40 Meter[76] breiten Trockengraben, der die Ostseite des Schlosses schützt. Das Tor hat seinen Namen vielleicht von Löwen, die früher wahrscheinlich in diesem Graben gehalten wurden.[77] Der Name des Tors ist erstmals für das Jahr 1630 belegt, allerdings erfolgte seine erste schriftliche Erwähnung schon in einer Urkunde aus dem Jahr 1482.[77][78] Der korbbogige Eingang wird von einem Flankierungsturm geschützt, dessen Bausubstanz möglicherweise noch aus dem 13. Jahrhundert stammt.[79] Weitere Wehrelemente sind die noch vorhandenen Maschikulis. Neben dem großen Tordurchgang liegt eine kleine rechteckige Schlupfpforte, zu der früher eine separate Zugbrücke führte.

- Logis des Königs

.jpg.webp)

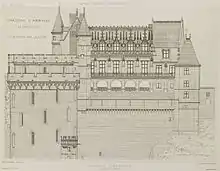

Das Logis des Königs, auch Königliches Logis (Logis Royal) genannt, ist der Mittelpunkt der Anlage. Es ist ein zweiflügeliger Bau, dessen loireseitigen Trakt Karl VIII. errichtete. Wie alle Bauten dieses Königs bestand sein Baumaterial mehrheitlich aus Mauerziegeln und Tuffeau aus dem Loiretal. Der 25,30 × 10,10 Meter[80] messende Trakt besitzt drei Geschosse, die von einem hohen, schiefergedeckten Dach mit Lukarnen abgeschlossen sind. Die Lukarnen sind von Dreiecksgiebeln mit Fialen und Kreuzblumen bekrönt. Ihre Giebelfelder zeigen an der Nordseite die Embleme Karls VIII., das heißt ein Flammenschwert und den Buchstaben C. Die Kreuzstockfenster des Flügels weisen ihn als Bau der Spätgotik an der Schwelle zur Renaissance aus. Während die hofseitige Fassade sehr schlicht gehalten ist, besitzt die zur Loire zeigende Schaufassade ein wesentlich üppigeres Dekor. Auf jener Seite liegt am Fuße des Gebäudes im 19. Jahrhundert ein rekonstruierter gedeckter Wehrgang, der früher Maschikulis besaß. Darüber liegt eine offene Galerie mit sieben Rundbögen, halb verdeckt von einer durchbrochenen, steinernen Brüstung im Flamboyantstil. Deren Muster wiederholt sich am Fuße des Daches. Im ersten Obergeschoss liegt ein großer Saal, deshalb dort die hohen Fenster. Sie führen auf einen großen Balkon, der wegen der Vorkommnisse während der Verschwörung von Amboise auch Balkon der Verschwörer genannt wird. Sein kunstgeschmiedetes Gitter war das erste seiner Art in ganz Frankreich.[81] An der Nordwest-Ecke des Logis steht der Penthièvre-Pavillon, ein kleiner viereckiger Turm, der aus der Fassade vorspringt. Er ist der letzte Rest der mittelalterlichen Vorgängeranlage und wurde später in das Logis integriert. Ein achteckiges Treppentürmchen drängt sich in den zurückspringenden Winkel des Baus.

Dem Flügel Karls VIII. ist im rechten Winkel ein zweiter Flügel im Stil der frühen französischen Renaissance angefügt, und lange Zeit ging die Forschung davon aus, dass er von Karls Sohn Ludwig XII. begonnen worden war. Seit den 1990er Jahren gilt es aber als sicher, dass doch schon Karl VIII. der Initiator war. Trotzdem ist für diesen Trakt immer noch die Bezeichnung Flügel Ludwigs XII. gebräuchlich. Der 29,50 × 10,50 Meter[82] große Flügel besitzt an der östlichen Gartenseite drei oberirdische Geschosse (inklusive Dach), während er an der westlichen Hofseite vier Geschosse hoch ist. Sie werden über zwei runde Treppentürme erschlossen. Der Trakt wurde in drei Phasen errichtet, die alle gut am Mauerwerk des Südgiebels erkennbar sind. Der erste Bauabschnitt umfasst das Erd- und das erste Obergeschoss. Nach Karls Tod vollendete Ludwig XII. den Bau durch ein Dach. Um 1516 ließ Franz I. den Flügel schließlich in einer dritten Bauphase um ein Geschoss erhöhen und mit einem neuen Dach versehen. Entsprechend lässt die Form der Lukarnen deutlich erkennen, dass sie erst im 16. Jahrhundert entstanden. Sie haben Pilaster und Gesimse sowie reich skulptierte Giebel mit Fialen. An der Gartenseite enthalten die Giebelfelder die Wappen Frankreichs und der Bretagne. Die Pilaster wiederholen sich an der Gartenfassade als flankierende Elemente der Fenster im Obergeschoss.

Das Logis des Königs besitzt an seiner nördlichen Ostseite einen niedrigen Galerieanbau, den wohl auch schon Karl VIII. begonnen hat und der ebenfalls ein zwei- oder dreigeschossiger Bau werden sollte.[83] Ludwig XII. führte ihn aber nicht im Sinne der väterlichen Pläne fort.

- Logis des Königs

Loireseitige Fassade mit dem Minimes-Turm

Loireseitige Fassade mit dem Minimes-Turm.jpg.webp) Gartenfassade

Gartenfassade.jpg.webp) Ansicht des Königlichen Logis von Süden, rechts im Bild der Galerieanbau

Ansicht des Königlichen Logis von Süden, rechts im Bild der Galerieanbau

- Türme

Aus der gleichen Zeit wie das Logis des Königs stammt auch der Minimes-Turm, der sich dem königlichen Wohnbau an seiner Nordost-Ecke anschließt. Genauso wie sein Pendant an der Südseite des Schlossareals, der Heurtault-Turm, diente der mächtige Rundturm nicht nur fortifikatorischen Zwecken, sondern auch dazu, das Schlossplateau rasch vom Fuße des Felsens erreichen zu können. Mit ihren spiralförmigen Rampen in ihrem Inneren, die auch von Reitern und kleinen Gefährten genutzt werden konnten, sind sie einzigartig in Frankreich.[84] Der Minimes-Turm erhielt seinen Namen von einem Minimitenkonvent am Fuß des Burgfelsens, der sich in direkter Nachbarschaft zum Turm befand. Über seine gesamte Höhe von 25 Metern[85] verteilen sich Schießscharten. An der Basis ist er von einem fünf Meter[86] breiten Trockengraben umgeben. Sein unterer Eingang, über dem die Wappen Karls VIII. und Anne de Bretagnes prangen, war früher durch eine Zugbrücke und ein Fallgatter gesichert. Der Turm hat einen Außendurchmesser von 23 Metern.[87] Die Rampe in seinem Inneren ist drei Meter[88] breit und besitzt einen Belag aus Haustein und Ziegeln. Sie windet sich mit etwa 15 Prozent Anstieg um einen hohlen Kern mit sechs Metern Durchmesser.[88] Dieser dient zugleich der Belüftung und der Beleuchtung. Der doppelte Zinnenkranz des Turms ist das Ergebnis von Restaurierungen in den 1870er Jahren.

Der Heurtault-Turm (auch Hurtault-Turm geschrieben) steht seit den Abrissen des 19. Jahrhunderts isoliert auf der Südseite der Schlossanlage. Er erhielt seinen Namen von dem Heurtault-Tor genannten und 1787 zerstörten Stadttor in seiner östlichen Nachbarschaft. Auch er besitzt über die gesamte Höhe seiner vier Meter[89] dicken Mauern Schießscharten, ist aber mit 24 Metern[90] Außendurchmesser noch größer als der Minimes-Turm. Die Breite seiner Rampe beträgt 3,15 Meter und windet sich gleichfalls um einen Kern mit sechs Metern Durchmesser.[91] Sein polygonales Inneres ist von einem Kreuzrippengewölbe überspannt, das auf skulptierten Kragsteinen ruht. Im Schlussstein ist ein Stachelschwein zu sehen, während die Kragsteine Tugenden, Laster und Sündige in satirischen und zum Teil obszönen Darstellungen zeigen. Einige von ihnen wurden im 19. Jahrhundert zur Zeit Louis-Philippes durch Akanthusornamente ersetzt, weil der Hof sie für die Damen als zu anzüglich empfand.[92] Vom Fuße des Felsens gelangt der Besucher über ein großes Portal ins Turminnere. Über dem Eingang hängt eine große Steinplatte, die ein Relief mit dem königlichen Wappenschild, den Initialen Karls VIII. und der Kette des Michaelsordens zeigt. Flankiert wird der Eingang von zwei massiven Pfeilern, die über einem Rundbogen eine balkonartige Konstruktion tragen. In der Gestaltung des Turmzugangs auf Höhe des Schlossplateaus sind schon erste Anklänge an die Renaissance zu erkennen. Über der 2,15 Meter breiten und 2,90 Meter hohen[93] Segmentbogentür befindet sich ein Fries mit Rankenrelief und Gesimsen als oberem und unterem Abschluss. An beiden Seiten ist das Relief von korinthischen Pilastern begrenzt, die ein reiches Blumendekor besitzen. Die Ausführung macht deutlich, dass die französischen Handwerker zur Zeit des Turmbaus noch nicht mit renaissancezeitlichen Stilelementen vertraut waren, denn eigentlich müssten die Pilaster den Fries tragen und ihn nicht begrenzen.[62] Das flache Kegeldach des Heurtault-Turms, dessen einzelne Geschosse zwischenzeitlich auch als Futterspeicher dienten,[94] ist von einem 2,6 Meter[93] breiten Wehrgang umgeben. Dieser wird von außergewöhnlich geformten Konsolsteinen getragen und ist von Wasserspeiern umgeben.

An zwei Ecken des Schlossplateaus stehen weitere Rundtürme, die jedoch einen wesentlich kleineren Durchmesser als der Minimes- und der Heurtault-Turm haben. Zum einen handelt es sich um den sogenannten Tour Pleine an der Westseite, dessen Obergeschosse schon vor 1708 niedergelegt wurden und dem heute keinerlei Funktion mehr zukommt. Zum anderen gibt es noch den Garçonnet-Turm an der Nordwest-Ecke des Schlossareals. Weshalb er diesen Namen trägt, ist unbekannt, er wird erst seit 1861 so genannt.[16] Der zwischen 1466 und 1468 errichtete Turm aus Tuffeau und Ziegeln ist bei einem Außendurchmesser von 10 Metern 26 Meter hoch und besitzt zwei Meter dicke Mauern.[95] Er sollte seinerzeit für Fußgänger einen schnellen und einfachen Zugang aus der Stadt schaffen, denn der bis dahin übliche Weg durch das Löwentor an der Ostseite bedeutete einen immensen Umweg. In seinem Inneren besitzt der Turm eine 2,5 Meter breite Wendeltreppe mit 90 Stufen, die sich um eine ein Meter breite Spindel windet.[96][97] Der Turm besaß früher zwei Geschosse mehr als heute, deren Abriss aber schon in der Zeit zwischen 1579 und 1623/1624 erfolgte.[98] Genauso sind sein einstiger Wehrgang und seine Maschikulis nicht mehr erhalten.

- Türme

Rampe im Minimes-Turm

Rampe im Minimes-Turm.jpg.webp) Spindel des Minimes-Turms

Spindel des Minimes-Turms Rampe und Gewölbe des Heurtault-Turms

Rampe und Gewölbe des Heurtault-Turms

- Hubertuskapelle

.jpg.webp)

Die spätgotische Hubertuskapelle steht auf einem stark vorspringenden Außenwerk des Schlosses und gehörte früher zum Logis Ludwigs XI. Seit dessen Abriss steht sie frei auf dem Schlossplateau. Der Bau mit dreiseitigem Chor ist auf einem kreuzförmigen Grundriss erbaut und diente früher als Oratorium. Er ist zwölf Meter lang und 3,75 Meter breit.[99] Der Name des kleinen Sakralbaus rührt von einem Relief über dem Portal, das vom Ende des 15. Jahrhunderts stammt. Wie auch das übrige Skulpturendekor ist es von flämischen Künstlern gefertigt.[100][23] Das 3,20 × 0,60 Meter[99] große Werk stellt die Geschichten des heiligen Hubertus’ mit dem Hirsch, des Sankt Antonius’ mit dem Schwein und des heiligen Christophorus’ dar. Darüber befindet sich im Giebelfeld der Kapelle ein weiteres Relief, das jedoch eine Zutat des 19. Jahrhunderts ist. Es stammt von Geoffroy Dechaumes aus der Zeit um 1860[101] und zeigt Karl VIII. sowie Anne de Bretagne zu Füßen der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind. Das korbbogige Doppelportal besteht aus zwei Holztüren, die reich mit Schnitzwerk verziert sind. Sie sind jeweils 2,55 Meter[99] hoch und von Nischen flankiert, in denen früher Statuen standen. Auch der Mittelpfeiler des Portals besitzt eine reich verzierte Nische, die früher mit einer Madonna besetzt war. Auf einer Banderole steht die Inschrift: „Gloria in excelsis Deo“. Weitere Dekorelemente an der Fassade des Gebäudes sind Fialen und Wasserspeier, ein breiter Gebälkfries mit Disteln, Eichenblättern, Hunden, Ratten, Kröten und Engeln sowie am Fuße des Dachs eine Brüstung in spätgotischen Formen.

Das Innere der Hubertuskapelle ist ebenfalls reich mit skulptiertem Dekor im Stil des Flamboyants ausgestattet. Früher konnte der Bau durch zwei Kamine beheizt werden, jedoch sind von diesen nur noch die Abzüge vorhanden.[102] Das Langhaus und die beiden 2,8 Meter[103] langen Querarme sind von einem einjochigen Kreuzrippengewölbe überspannt, dessen Schlussstein in der Vierung sitzt. Unter dem Gewölbeansatz findet sich ein Fries in Form eines breiten ornamentalen Bandes. Der Chorbereich ist gegenüber dem übrigen Innenraum um eine Stufe erhöht. Er besitzt sechs einbahnige Maßwerkfenster, während alle übrigen Fenster der Kapelle zweibahnig sind. Ihre Verglasung mit Szenen aus dem Leben des heiligen Ludwigs stammt von Max Ingrand. Im südöstlichen Querarm sind seit 1874 jene Gebeine beigesetzt, die infolge recht unsicherer Schlussfolgerungen für diejenigen Leonardo da Vincis gehalten wurden. In einem 2004 von Jean Cardot angefertigten Medaillon auf der Grabplatte ist der italienische Universalgelehrte abgebildet.[104]

- Hubertuskapelle

Hubertuskapelle von der Stadt aus gesehen

Hubertuskapelle von der Stadt aus gesehen.jpg.webp) Kapellenportal mit namensgebendem Türsturz und Giebelrelief

Kapellenportal mit namensgebendem Türsturz und Giebelrelief Südlicher Querarm mit dem Grab Leonardo da Vincis

Südlicher Querarm mit dem Grab Leonardo da Vincis

Schlosspark und -garten

Die unbebauten Flächen des Schlossareals verteilen sich auf eine große Esplanade im Nordwesten, die zur Zeit der Renaissance als Theaterplatz diente,[100] das Areal des ehemaligen Renaissancegartens, einen Landschaftsgarten und einen modernen orientalischen Gartenbereich. Etwa in der Mitte der Freiflächen steht am einstigen Standort der Kirche Notre-Dame-Saint-Florentin eine 1869 durch den Grafen Henri de Veauréal gestiftete Da-Vinci-Büste[105] und erinnert an die abgerissene Schlosskirche sowie das ursprüngliche Grab Leonard da Vincis. Ein kleiner Teil des Trockengrabens, der früher den Donjon-Hof im Westen des Plateaus vom übrigen Schlossareal abtrennte, ist noch als Vertiefung vor dem Flügel Karls VIII. erhalten.

Am Ort der früheren Vorburg liegt im Südosten des Schlossareals heute ein nach Entwürfen des Architekten Pierre-François Leonard Fontaine im 19. Jahrhundert gestalteter Landschaftsgarten mit starkem mediterranem Einschlag. Die Bepflanzung besteht unter anderem aus Steineichen, in Form geschnittenen Buchsbäumen, Zypressen und Muskatellerreben.[106]

In der südöstlichen Ecke des Schlosses liegt der Orientalische Garten (Jardin dʼOrient). Er entstand 2005 nach Entwürfen des algerischen Künstlers Rachid Koraïchi.[107] 25 Stelen aus einem in der Nähe des syrischen Aleppos abgebauten Stein erinnern an die zwischen 1848 und 1852 im Schloss in französischer Gefangenschaft Verstorbenen aus dem Gefolge Abd el-Kaders. Koraïchi bezog das schon 1853 aus gleichem Anlass errichtete Grabdenkmal in die Gestaltung des Gartens mit ein. Es besaß früher ein vergoldetes Bronzekreuz als Bekrönung, das aber preußischen Soldaten im Jahr 1870 stahlen.[108] Heute ist das Denkmal von einem Halbmond bekrönt.

Der 95 × 35 Meter große Schlossgarten östlich des Königlichen Logis geht auf eine Gründung Karls VIII. zurück, es ist aber gut möglich, dass es früher schon einen Schlossgarten gab.[109] Die renaissancezeitlichen Gartenparterres wurden später durch eine Quinconce-Pflanzung von Linden ersetzt. Auch die den Garten umgebenden Galerien gibt es nicht mehr, nur ein Tor an der Nordost-Ecke mit dem stark verwitterten Dekor eines Stachelschweins, dem Emblem Ludwigs XII., existiert noch. Es gehörte möglicherweise zu einer der ehemaligen Gartengalerien.[74] An der Nordseite des Gartens bieten zwei Aussichtsplattformen in der Begrenzungsmauer eine gute Sicht auf die zu Füßen des Schlosses fließende Loire.

Museum

Die Innenräume des Logis des Königs sind museal eingerichtet. Gemeinsam mit der restaurierten oder rekonstruierten architektonischen Innenausstattung ist dort eine große Anzahl an Möbeln im Stil der Gotik und Renaissance, des Empires und aus der Zeit Louis-Philippes zu sehen. Neben dem Schloss Langeais zeigt Amboise die umfangreichste Sammlung an Mobiliar aus Spätgotik und Renaissance, die Besuchern der Loireschlösser präsentiert wird.[110] Vieles davon schaffte das Haus Orléans an.

Das Erdgeschoss des Flügels Karls VIII. diente früher zu Lager- und Wirtschaftszwecken und besteht aus zwei Galerien, von denen die loireseitige offene Arkaden besitzt. Von dort konnte die Doppelbrücke über die Loire und der Verkehr auf dem Fluss überwacht werden. Die geschlossene Galerie an der Hofseite wird Saal der Wachen (Salle des Gardes Nobles) genannt und ist mit einem gotischen Fächergewölbe ausgestattet, das von einer einzigen, zentralen Säule getragen wird. Neben Tapisserien sind in dem Raum Rüstungen zu sehen, die aus der Zeit der Italienfeldzüge Karls VIII. und Franzʼ I. stammen. Eine Wendeltreppe führt zum Saal der Trommler (Salle des Tambourineurs) im ersten Obergeschoss. Dieser war ursprünglich ein Privatraum Karls VIII., ehe er für Feste und Veranstaltungen genutzt wurde. Im Raum sind eine flämische Tapisserie vom Ende des 16. Jahrhunderts[111] und diverse gotische Möbel ausgestellt, darunter ein Stuhl mit reichen Schnitzereien aus dem Besitz des Kardinals Georges d’Amboise.

Der sich anschließende Große Saal ist mit 176 Quadratmetern[112] Grundfläche der größte Raum des Gebäudes. Er wird auch Ständesaal (Salle des États) genannt, obwohl dort niemals eine Ständeversammlung stattgefunden hat. Er erhielt diesen Namen bei seiner Wiederherstellung unter den Architekten Ruprich-Robert, die sich an den Ständesaal des Schlosses Blois erinnert fühlten.[80] Zutreffender ist der ebenfalls gebräuchliche Name Ratssaal (Salle du Conseil), denn dort beriet sich der französische König mit seinem 50 bis 100 Personen umfassenden Stab.[113] Der Saal ist durch eine Reihe fünf schlanker Säulen der Länge nach in zwei Schiffe unterteilt. Die Säulen sind mit den Lilien Frankreichs und den Hermelintupfen der Bretagne verziert und tragen zwei Kreuzrippengewölbe mit den Monogrammen und Emblemen ihrer Erbauer, Karl VIII. und Anne de Bretagne. Die Embleme des Königspaares finden sich auch in den großen Glasfenstern auf der zur Loire weisenden Seite. Erst seit einer umfassenden Wiederherstellung nach einigen, wenigen Originalvorlagen präsentiert sich der Saal in seinem heutigen Zustand. Auch die beiden großen Kamine an den Stirnseiten sind das Ergebnis dieser Rekonstruktion. Bei jenem im Osten erfolgte ein Wiederaufbau in Anlehnung an antike Vorbilder unter Verwendung der damals vorhandenen Reste. So sind Teile des von Ranken umgebenen Medaillons mit dem Kopf Alexanders des Großen und Teile des Frieses original.[114] Der gegenüberliegende Kamin im Westen ist im Stil des Flamboyants gehalten und zeigt die Wappen Anne de Bretagnes und Karls VIII.

- Räume des gotischen Flügels

Loireseitige Galerie im Flügel Karls VIII.

Loireseitige Galerie im Flügel Karls VIII. Saal der Wachen

Saal der Wachen Saal der Trommler

Saal der Trommler Ratssaal, Blick zur westlichen Stirnwand

Ratssaal, Blick zur westlichen Stirnwand

Im Renaissanceflügel des 15./16. Jahrhunderts können Räume im ersten und zweiten Obergeschoss besichtigt werden. Das Erdgeschoss nahm eine Küche und Diensträume auf. Das Zimmer Heinrichs II. (Chambre Henri II) in der ersten Etage nutzte Katharina von Medici als Vorzimmer. Dort hatte zur Zeit des Königs Franz I. die Hochzeit von Lorenzo deʼ Medici und Madeleine de la Tour d’Auvergne stattgefunden.[115] Heute ist er mit Möbeln aus der Zeit der Renaissance ausgestattet, darunter ein großes Himmelbett und eine mit Schnitzereien verzierte Nussbaumtruhe mit einem Geheimfach. Sie stammt aus der Mitgift Katharina von Medicis.[116] An den Wänden hängen Tapisserien aus Brüssel und Tournai, die Ende des 16. Jahrhunderts angefertigt wurden.[117] Auffällig sind die Fenster an der Ostseite, deren Gewände Reliefs mit Lilien und Hermelintüpfel zeigen. Zusätzlich sind die Fenster von skulptierten Pilgerstäben mit Geldkatzen gerahmt. Diese reiche Dekoration wiederholt sich an den Ostfenstern des benachbarten Saal des Mundschenks (Salle de lʼÉchanson). Er war ursprünglich das Schlafzimmer Franzʼ I. Im Raum werden Möbel aus der Zeit der Gotik und der Renaissance gezeigt, darunter eine Anrichte sowie zwei Tische, die verlängert werden können. An den Wänden hängen fünf Tapisserien mit biblischen und antiken Motiven, darunter das Bankett der Königin Ester. Der Wandbehang wurde im 17. Jahrhundert in Aubusson nach Kartons von Charles Le Brun gewebt.[118] Ein breiter Kamin mit geschnitzter Holzverkleidung vervollständigt die Einrichtung dieses Raums.

Im zweiten Obergeschoss sind drei für Louis-Philippe eingerichtete Salons zu besichtigen, die alle eine karminrote Wandbespannung besitzen. Im kleinen Kabinett Louis-Philippes (Cabinet Louis-Philippe) sind Stilmöbel aus der Restaurationszeit zu sehen. Im benachbarten Schlafzimmer wird das Baldachinbett von Adélaïde d’Orléans, der Schwester Louis-Philippes, gezeigt. Zur Ausstattung des daneben liegenden großen Musiksalons (Salon de Musique) gehört ein holzvertäfelter Kamin und ein Klavier der Werkstatt Érard von 1842.[119] In allen drei Räumen sind Porträts von Mitgliedern der Familie Orléans ausgestellt, darunter Werke aus der Werkstatt des Malers Franz Xaver Winterhalter und eine Kopie des bekannten Werks von Élisabeth Vigée-Lebrun, das Louise Marie Adélaïde de Bourbon-Penthièvre zeigt.

- Räume des Renaissanceflügels

Zimmer Heinrichs II.

Zimmer Heinrichs II..jpg.webp) Saal des Mundschenks

Saal des Mundschenks Schlafzimmer

Schlafzimmer.jpg.webp) Musiksalon

Musiksalon

Literatur

- Jean-Pierre Babelon: Châteaux de France au siècle de la Renaissance. Flammarion, Paris 1989, ISBN 2-08-012062-X, S. 23–28, 108–110.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. Actes Sud, Arles 2004, ISBN 2-7427-4746-X.

- Jean-Pierre Babelon (Hrsg.): Le Château dʼAmboise. (= Connaissance des Arts. Sonderheft Nr. 279). Société Française de Promotion Artistique, Paris 2006, ISSN 0293-9274.

- Louis-Augustin Bossebœuf: Amboise. Le château, la ville et le canton. L. Péricat, Tours 1897 (Digitalisat).

- Jean Martin-Demézil: Amboise. In: Jean-Marie Pérouse de Montclos (Hrsg.): Le Guide du Patrimoine. Centre, Val de Loire. Hachette, Paris 1992, ISBN 2-01-018538-2, S. 104–111.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. Presses universitaires de Rennes, Rennes 2014, ISBN 978-2-86906-374-7.

- Bruno Guignard: Amboise. Le palais de Charles VIII. In: Philippe Leclerc (Hrsg.): Lex châteaux de la Loire. Merveilles de lʼart et de lʼhistoire. 1. Auflage. Sélection du Reader’s Digest, Paris 1998, ISBN 2-7098-0909-5, S. 128–137.

- Suzanne dʼHuart: Das Schloss von Amboise. Artaud, Carquefou-Nantes [1980].

- Francis Morel: Château royal dʼAmboise. (= Connaissance des Arts. Sonderheft Nr. 668). Société Française de Promotion Artistique, Paris 2015, ISSN 1242-9198.

- Jean-Marie Pérouse de Montclos: Schlösser im Loiretal. Könemann, Köln 1997, ISBN 3-89508-597-9, S. 42–49.

- Evelyne Thomas: Les logis royaux d’Amboise. In: Revue de lʼArt. Jg. 26, Nr. 100, 1993, ISSN 0035-1326, S. 44–57 (Digitalisat).

- Evelyne Thomas: Recherches sur le château d’Amboise. Sources et méthode. In: Bulletin de la Société Archéologique de Touraine. Band 43. Société Archéologique de Touraine, Tours 1992, S. 553–560 (Digitalisat).

Weblinks

- Website des Schlosses (mehrsprachig)

- Schloss Amboise in der Base Mérimée des französischen Kulturministeriums (französisch)

- Bilder aus der Base Mémoire

Fußnoten

- Andrew Anthony Dumont: À la découverte des châteaux de la Loire. Où lʼhistoire, lʼart et lʼarchitecture sʼentremêlent. University of Maine, Orono 2004, S. 28.

- Eintrag des Schlosses in der Base Mérimée des französischen Kulturministeriums (französisch)

- Lucie Gaugain: Amboise, le château et la ville aux 15e–16e s. In: Elisabeth Zadora-Rio (Hrsg.): Atlas Archéologique de Touraine. FERACF, Tours 2014 (online).

- Die Angaben darüber, wie viel an Bausubstanz erhalten blieb, schwanken in der Literatur zwischen einem Fünftel und einem Drittel.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 17.

- Guillaume Morel: Du Néolithique à Louis XI. In: Francis Morel: Château royal dʼAmboise. 2015, S. 4.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 24.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 35.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 28.

- Angabe nach Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 30. Jean Martin-Demézil nennt in seinem Beitrag in Le Guide du Patrimoine. Centre, Val de Loire 1014 als Baubeginn und gibt darüber hinaus an, dass die Kirche am Ort eines älteren Vorgängers erbaut worden sei. Vgl. Jean Martin-Demézil: Amboise. 1992, S. 105.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 30.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 28–29.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 31.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 37.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 69.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 40.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 71.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 105.

- Die Schlösser der Loire. Amboise. Sun, Paris 1981, ISBN 2-7191-0137-0, S. 7.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 63.

- Jean Martin-Demézil nennt in seinem Beitrag in Le Guide du Patrimoine. Centre, Val de Loire 1496 als Fertigstellungstermin der neuen Kapelle. Vgl. Jean Martin-Demézil: Amboise. 1992, S. 111.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 50.

- Guillaume Morel: Les fastes de la Renaissance. In: Francis Morel: Château royal dʼAmboise.2015, S. 12.

- Dominique de La Tour: Un gout dʼItalie. In: Jean-Pierre Babelon (Hrsg.): Le Château dʼAmboise. 2006, S. 28.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 66.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 128.

- Jean-Marie Pérouse de Montclos: Schlösser im Loiretal. 1997, S. 43.

- Jean-Marie Pérouse de Montclos: Schlösser im Loiretal. 1997, S. 45–46.

- Suzanne dʼHuart: Das Schloss von Amboise. [1980,] S. 12.

- Gérard Denizeau: Châteaux. 2. Auflage. Larousse, Paris 2008, ISBN 978-2-03-583965-7, S. 201.

- Louis-Augustin Bossebœuf: Amboise. Le château, la ville et le canton. 1897, S. 184.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 124.

- Louis-Augustin Bossebœuf: Amboise. Le château, la ville et le canton. 1897, S. 193.

- Jules Loiseleur: Les Résidences Royales de la Loire. E. Dentu, Paris 1863, S. 280 (Digitalisat).

- Jules Loiseleur: Les Résidences Royales de la Loire. E. Dentu, Paris 1863, S. 282 (Digitalisat).

- Lucie Gaugain: Amboise. Le château : la tour Garçonnet, une « tour-poterne ». In: Bulletin Monumental. Jg. 169, Nr. 1, 2011, ISSN 0007-473X S. 72 (Digitalisat).

- Geschichte auf der Website des Schlosses (Memento vom 18. August 2018 im Internet Archive)

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 136.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 138.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 139.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 141.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 140.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 32.

- Angabe gemäß Website des Schlosses (Memento vom 11. Oktober 2017 im Internet Archive). Die Zeiträume variieren in der Literatur. Manche nennen das Jahr 1805 als Beginn der Abrissarbeiten, andere lassen diese schon 1807 oder 1808 enden.

- Guillaume Morel: Du déclin au renouveau. In: F. Morel: Château royal dʼAmboise. 2015, S. 28.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 150.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 151.

- Jules Loiseleur: Les Résidences Royales de la Loire. E. Dentu, Paris 1863, S. 211 (Digitalisat).

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 156.

- Louis-Augustin Bossebœuf: Amboise. Le château, la ville et le canton. 1897, S. 211.

- Guillaume Morel: LʼÉmir Abd e-Kader. In: Francis Morel: Château royal dʼAmboise. 2015, S. 30.

- Jules Loiseleur: Les Résidences Royales de la Loire. E. Dentu, Paris 1863, S. 207 (Digitalisat).

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 120.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 161.

- Suzanne dʼHuart: Das Schloss von Amboise. [1980,] S. 25.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 164.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 167.

- Geschichte des Schlosses im 19. und 20. Jahrhundert, Zugriff am 4. Januar 2020.

- Baugeschichte 1996 bis 2014 auf der Website des Schlosses (Memento vom 11. Oktober 2017 im Internet Archive).

- CCI de l’Indre: La filière tourisme dans l’Indre. CCI de l’Indre, Châteauroux Dezember 2016, S. 1 (PDF; 1,1 MB).

- Amboise : la face cachée enfin dévoilée ! auf france-pittoresque.com, Zugriff am 24. Februar 2017.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 103.

- Suzanne dʼHuart: Das Schloss von Amboise. [1980,] S. 28–29.

- Guillaume Morel: Les fastes de la Renaissance. In: Francis Morel: Château royal dʼAmboise. 2015, S. 10.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 53.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 126.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 31.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 117.

- Evelyne Thomas: Les logis royaux d’Amboise. 1993, S. 46.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 83.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 79.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 59.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 55.

- Jean Martin-Demézil: Amboise. 1992, S. 108.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 65.

- Angabe nach Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 58. Ältere Publikationen geben die Breite des Grabens mit 27 Metern an.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 52.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 60.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 70.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 109.

- Die Schlösser der Loire. Amboise. Sun, Paris 1981, ISBN 2-7191-0137-0, S. 23.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 129.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 130.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 118.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 135.

- Louis-Augustin Bossebœuf: Amboise. Le château, la ville et le canton. 1897, S. 216.

- Angabe nach Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 118. Nach Jean-Pierre Babelon beträgt der Durchmesser des Minimes-Turms 21 Meter. Vgl. Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 70.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 70.

- Bernard Champigneulle: Loire-Schlösser. 6. Auflage. Prestel, München 1980, ISBN 3-7913-0276-0, S. 180.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 75.

- Louis-Augustin Bossebœuf: Amboise. Le château, la ville et le canton. 1897, S. 219.

- Guillaume Morel: Les fastes de la Renaissance. In: Francis Morel: Château royal dʼAmboise. 2015, S. 14.

- Louis-Augustin Bossebœuf: Amboise. Le château, la ville et le canton. 1897, S. 223.

- Bernard Champigneulle: Loire-Schlösser. 6. Auflage. Prestel, München 1980, ISBN 3-7913-0276-0, S. 181.

- Angaben nach Lucie Gaugain: Amboise. Le château : la tour Garçonnet, une « tour-poterne ». In: Bulletin Monumental. Jg. 169, Nr. 1, 2011, ISSN 0007-473X S. 68–69 (Digitalisat). Laut Jean-Pierre Babelon beträgt der Durchmesser des Turms nur acht Meter. Vgl. Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 41.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 73.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 41.

- Lucie Gaugain: Amboise. Le château : la tour Garçonnet, une « tour-poterne ». In: Bulletin Monumental. Jg. 169, Nr. 1, 2011, ISSN 0007-473X S. 68 (Digitalisat).

- Louis-Augustin Bossebœuf: Amboise. Le château, la ville et le canton. 1897, S. 158.

- Die Schlösser der Loire. Amboise. Sun, Paris 1981, ISBN 2-7191-0137-0, S. 20.

- Bruno Guignard: Amboise. Le palais de Charles VIII. 1998, S. 136.

- Ruth Wessel: Die Sainte-Chapelle in Frankreich. Genese, Funktion und Wandel eines sakralen Raumtyps. Dissertation an der Heinrich-Heine-Universität. Düsseldorf 2003, S. 233 (PDF; 10,4 MB).

- Louis-Augustin Bossebœuf: Amboise. Le château, la ville et le canton. 1897, S. 159.

- Dominique de La Tour: Leonardo da Vinci. In: Jean-Pierre Babelon (Hrsg.): Le Château dʼAmboise. 2006, S. 31.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 169.

- Guillaume Morel: Un jardin né à la Renaissance. In: Francis Morel: Château royal dʼAmboise. 2015, S. 16.

- Dominique de La Tour: La prison dʼAbd el-Kader. In: Jean-Pierre Babelon (Hrsg.): Le Château dʼAmboise. 2006, S. 33.

- Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 157.

- Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 73.

- Wilfried Hansmann: Das Tal der Loire. Schlösser, Kirchen und Städte im "Garten Frankreichs". 2. Auflage. DuMont, Köln 2000, ISBN 3-7701-3555-5, S. 115.

- Guillaume Morel: La salle des Tambourineurs. In: Francis Morel: Château royal dʼAmboise. 2015, S. 15.

- Angabe gemäß Jean-Pierre Babelon: Le Château dʼAmboise. 2004, S. 80. Lucie Gaugain nennt eine Grundfläche von 172 m². Vgl. Lucie Gaugain: Amboise. Un château dans la ville. 2014, S. 110.

- Dominique de La Tour: La Grande Salle. In: Jean-Pierre Babelon (Hrsg.): Le Château dʼAmboise. 2006, S. 26.

- Bruno Guignard: Amboise. Le palais de Charles VIII. 1998, S. 134.

- Werner Rau: Loiretal. Auf den schönsten Reisewegen zu Schlösser und Sehenswürdigkeiten an Loire, Indre, Cher, Vienne, Sarthe und Loir. 1. Auflage. Werner Rau, Stuttgart 2004, ISBN 3-926145-27-7, S. 112.

- Die Schlösser der Loire. Komet, Frechen 2001, ISBN 3-89836-200-0, S. 12.

- Guillaume Morel: La chambre Henri II. In: Francis Morel: Château royal dʼAmboise. 2015, S. 21.

- Die Schlösser der Loire. Komet, Frechen 2001, ISBN 3-89836-200-0, S. 13.

- Der grüne Reiseführer. Schlösser an der Loire. Michelin, Landau-Mörlheim 2005, ISBN 2-06-711591-X, S. 89.