Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie [ˈkrɔsnɔ ɔˈdʒaɲskʲɛ] (deutsch Crossen an der Oder, niedersorbisch Krosyn) ist eine Stadt in der polnischen Woiwodschaft Lebus. Sie ist Sitz der gleichnamigen Stadt-und-Land-Gemeinde mit etwa 17.800 Einwohnern sowie Kreisstadt des Powiat Krośnieński.

| Krosno Odrzańskie | |||

|---|---|---|---|

|

| ||

| Basisdaten | |||

| Staat: | Polen | ||

| Woiwodschaft: | Lebus | ||

| Powiat: | Krośnieński | ||

| Gmina: | Krosno Odrzańskie | ||

| Fläche: | 8,11 km² | ||

| Geographische Lage: | 52° 3′ N, 15° 6′ O | ||

| Höhe: | 39 m n.p.m. | ||

| Einwohner: | 11.155 (31. Dezember 2020) | ||

| Postleitzahl: | 66-600 bis 66-603 | ||

| Telefonvorwahl: | (+48) 68 | ||

| Kfz-Kennzeichen: | FKR | ||

| Wirtschaft und Verkehr | |||

| Straße: | Zielona Góra–Berlin | ||

| Eisenbahn: | Gubin–Zbąszynek | ||

| Nächster int. Flughafen: | Poznań-Ławica | ||

Geographische Lage

Die Stadt liegt in Niederschlesien an der Mündung des Bober in die Oder auf 39 m n.p.m.,[1] etwa 50 Kilometer südöstlich der Stadt Frankfurt (Oder), 30 Kilometer westnordwestlich der Stadt Zielona Góra (Grünberg) sowie 30 Kilometer nordöstlich von Guben.

Geschichte

Erste Erwähnungen 1005 und 1015

Der Ort wurde für das Jahr 1005 erstmals in der Chronik des Thietmar von Merseburg als castrum Crosno erwähnt, als der polnische Herzog Bolesław I. von König Heinrich II. belagert wurde.[2] Boleslaws Sohn Mieszko II. besiegte im Jahr 1015 in der Schlacht von Crossen die böhmischen Verbündeten des Kaisers.

Schlesische Herrschaft im 12. und 13. Jahrhundert

Nach der Wiedereinsetzung der Söhne des Herzogs Władyslaw II. des Vertriebenen 1159 in ihre Rechte in Schlesien kam Crossen zum Herzogtum Schlesien. Herzog Heinrich I. der Bärtige ließ das Schloss erweitern, die Marienkirche bauen und eine Wehrbefestigung errichten.[3] In dieser Zeit entstanden wahrscheinlich auch das Dominikanerkloster und erhielt der Ort das Stadtrecht. 1238 starb Heinrich der Bärtige in Crossen. Seine Leiche wurde nach Trebnitz überführt und in der dortigen Klosterkirche beigesetzt. 1241 flüchteten die Trebnitzer Nonnen, unter ihnen die heilige Hedwig und Herzogin Anna, Gemahlin Heinrichs II., vor der mongolischen Invasion aus Trebnitz und Liegnitz nach Crossen. Nach Heinrichs II. Tod folgte ihm in der Regierung der älteste Sohn Boleslaw, der 1251 das Glogauer Gebiet an seinen jüngeren Bruder Konrad abtreten musste.

Brandenburger Pfandbesitz 1277 bis 1314

Crossen wurde 1277 an die Brandenburger Askanier verpfändet und Johann II. führte den Titel Herr von Krossen. 1314 gaben die Askanier Crossen an die Herzöge von Glogau im Austausch gegen Gebiete um Züllichau zurück.

Um 1272 entstand in Crossen ein Kloster des 1210 gegründeten Franziskanerordens, das zur Sächsischen Franziskanerprovinz (Saxonia) gehörte. Es wurde infolge der Reformation um 1540 aufgehoben.[4]

1477 bis 1482

Siehe Glogauer Erbfolgestreit.

Brandenburgische Herrschaft seit 1482

Durch den Frieden zu Kamenz vom 16. September 1482 kam das Herzogtum Crossen zunächst als Pfandbesitz an Brandenburg.[5] Man einigte sich zum Verzicht Barbaras auf Glogau und Crossen, während Kurfürst Albrecht das Herzogtum Crossen mit den Städten Crossen, Züllichau, Bobersberg und Sommerfeld als Pfand übernahm, wofür er der Tochter 50.000 Taler jährlich zahlen sollte.

1537 kamen Stadt und Herzogtum endgültig zum Kurfürstentum Brandenburg, allerdings weiterhin unter böhmischer Lehnshoheit. Die Kurfürsten nannten sich seitdem auch Herzöge von Schlesien und Crossen und nahmen den schlesischen Adler in ihr Wappen auf.

Kriege im 17. Jahrhundert

Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt 1631 von den Schweden in Brand gesetzt und einschließlich Schloss und Marienkirche vernichtet. Die wiederaufgebaute Stadt wurde zwischen 1634 und 1642 in den Gefechten zwischen den Schweden und den Brandenburgern mehrmals geplündert und zerstört.

Im Siebenjährigen Krieg besetzten die Russen nach der Schlacht bei Kay in den Jahren 1759 und 1760 Crossen.

Industrieller Aufschwung im 19. Jahrhundert

Im Jahr 1815 wurde Crossen infolge der preußischen Verwaltungsreform zu einer Kreisstadt im Regierungsbezirk Frankfurt. Zwischen 1830 und 1880 erfolgte ein zögernder und langsamer Aufbau der Industrie, insbesondere der Holz- und Fleischverarbeitungsindustrie. Erst 1870 erhielt Crossen mit der Bahnstrecke Guben–Bentschen der Märkisch-Posener Eisenbahn-Gesellschaft Anschluss an das preußische Eisenbahnnetz. Später folgte noch eine Nebenbahn nach Sommerfeld. 1886 wütete ein Wirbelsturm über der Stadt. Der Architekt Karl Otto Schwatlo errichtet im Auftrag der Reichspostverwaltung 1897 das Postgebäude.

Entwicklung bis 1945

Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Crossen drei evangelische Kirchen, eine katholische Kirche, ein Realprogymnasium, eine Wein- und Obstbauschule und war Sitz eines Amtsgerichts.[1] Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich in Crossen die Metallindustrie, während der bis ins 19. Jahrhundert betriebene Weinbau zur Liebhaberei Einzelner wurde. 1939 hatte Crossen 10.800 Einwohner.

Bis 1945 war Crossen Kreisstadt des Landkreises Crossen im Regierungsbezirk Frankfurt.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs kam es im Februar 1945 in und um Crossen zu heftigen Kämpfen der deutschen Wehrmacht mit der Roten Armee. 499 Häuser und damit 65 Prozent der Bausubstanz der Stadt wurden zerstört. Die Rote Armee stellte die deutschen Gebiete rechts der Oder-Neiße-Grenze – und damit auch Crossen – ab März/April 1945 der Verwaltung der Volksrepublik Polen, eine Maßnahme, die im August 1945 das Potsdamer Abkommen bestätigte.

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai 1945

Nach Kriegsende begann die Zuwanderung von Migranten, die anfangs vorwiegend aus von der Sowjetunion beanspruchten Gebieten östlich der Curzon-Linie kamen, der sogenannten Kresy. In der Folgezeit führte die örtliche polnische Verwaltungsbehörde die „wilde“ Vertreibung der einheimischen Bevölkerung durch, um sie durch Polen zu ersetzen. Ein Jahr später war die Zahl der Polen auf etwa 2000 angewachsen. Crossen wurde in Krosno Odrzańskie umbenannt. Ab 1955 erfolgte ein langsamer Aufbau der Stadt.

Demographie

| Jahr | Einwohnerzahl | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1719 | 2200 | [2] |

| 1750 | 2915 | [6] |

| 1801 | 3279 | darunter zwei Judenfamilien mit zwölf Individuen[6] |

| 1818 | 3524 | [7] |

| 1840 | 6300 | in 662 Wohngebäuden.[8] |

| 1859 | 6546 | darunter 199 Katholiken und 116 Juden[2] |

| 1864 | 6515 | in 696 Wohngebäuden[9] |

| 1867 | 7084 | am 3. Dezember[10] |

| 1871 | 6977 | am 1. Dezember, darunter 6471 Evangelische, 312 Katholiken, ein sonstiger Christ, 193 Juden[10] |

| 1875 | 6786 | [11] |

| 1880 | 6746 | [11] |

| 1890 | 6657 | darunter 327 Katholiken und 148 Juden[11] |

| 1895 | 7910 | darunter 518 Katholiken und 135 Israeliten[5] |

| 1900 | 7369 | mit der Garnison (ein Infanteriebataillon Nr. 52), darunter 401 Katholiken und 112 Juden[1] |

| 1910 | 7595 | am 1. Dezember[12][13] |

| 1933 | 7525 | [11] |

| 1939 | 8633 | davon 7863 Evangelische, 532 Katholiken, 72 sonstige Christen und 21 Juden[11] |

Jüdische Bevölkerung

In Crossen gab es eine jüdische Bevölkerungsgruppe. 1851 wurde eine Synagoge errichtet,[14] die 1938 zerstört wurde.

Slawische Bevölkerung

Die Bevölkerung im Gebiet der Stadt war im Frühmittelalter slawisch bzw. polnisch. Seit dem 13. Jahrhundert vermischte sich diese mit deutschen Zuwanderern und assimilierte sich. Aus den Jahren 1525 und 1605 ist bekannt, dass in der Stadt ein slawischer Kaplan tätig war.[15]

Noch bis ins frühe 18. Jahrhundert wurde insbesondere in den Dörfern um Crossen von einigen Bewohnern ein ostniedersorbischer Dialekt gesprochen.

Gemeinde

Zur Stadt-und-Land-Gemeinde (gmina miejsko-wiejska) Krosno Odrzańskie gehören neben der Stadt 19 Dörfer mit Schulzenamt.

Sehenswürdigkeiten

- Die Stadtpfarrkirche zur Jungfrau Maria aus der Zeit 1450 wurde 1705–1707 barock umgebaut. Sie diente bis 1945 als evangelisches Gotteshaus.

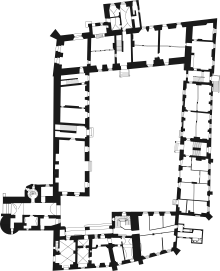

- Ruine des von Heinrich dem Bärtigen errichteten und 1945 zerstörten Piastenschlosses Crossen.

- Die St.-Andreas-Kirche wurde im 19. Jahrhundert nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel im Stil der Neugotik errichtet.

- Im Jahr 2012 hat die Stadt dem deutschen Dichter Klabund an der Straße Poznańska ein Bronze-Denkmal errichtet.

Verkehr

Straßenverkehr

Durch Krosno verläuft die Droga krajowa 29 von Słubice nach Połupin, die südlich der Stadt in die Droga krajowa 32 von Gubin über Zielona Góra nach Stęszew mündet. In der Stadt selber endet die Droga wojewódzka 276 aus Richtung Świebodzin.

Schienenverkehr

Die Stadt liegt an der Bahnstrecke von Guben nach Zbąszynek und hat einen Bahnhof südlich des Stadtzentrums. Personenverkehr gibt es seit 2002 nicht mehr, auch wenn die Wiederaufnahme immer wieder angekündigt wird[16]. Güterverkehr findet jedoch noch regelmäßig statt.

Öffentlicher Nahverkehr

Einen innerstädtischen Nahverkehr gibt es nicht. Regelmäßige Busverbindungen, unter anderem nach Zielona Góra, Gubin oder Słubice, bietet die PKS vom Busbahnhof neben der Stadtpfarrkirche an.

Partnerstädte

- Schwarzheide, Deutschland

- Bremervörde, Deutschland

- Eemsmond, Niederlande

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Martin Benckendorf (1545–1621), kurbrandenburgischer Jurist und Hochschullehrer

- Christoph Benckendorf (1548–1605), kurbrandenburgischer Jurist, Politiker und Diplomat

- Johann Georg von Brandenburg (1598–1637), brandenburgisch-kaiserlicher Obrist

- Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (1699–1753), deutscher Architekt

- Alexander von Knobelsdorff (1723–1799), preußischer Generalfeldmarschall

- Johann Friedrich Schönemann (1704–1782), deutscher Theaterdirektor

- Karl Philipp von Unruh (1731–1805), preußischer Generalleutnant

- Johann Gottfried Kletschke (1748–1806), preußischer Feldpropst

- Johann Christian Gottfried Dressel (1751–1824), Pfarrer und Chronist in Charlottenburg

- Johann Gottfried Bobertag (1770–1830), deutscher evangelischer Geistlicher, ab 1829 Generalsuperintendent für Schlesien in Breslau

- Christiane Becker-Neumann (1778–1797), deutsche Schauspielerin

- August Ludwig Leopold von Fritsche (1780–1855), deutscher Regierungspräsident

- Wilhelm Meydam (1821–1907), Bürgermeister von Landsberg an der Warthe

- Albert Serlo (1824–1898), deutscher Politiker

- Emil Krabler (1839–1909), deutscher Bergbau-Ingenieur

- Eduard Seler (1849–1922), deutscher Altamerikanist und Altmexikanist

- Oscar Wagner (1851–1916), deutscher Dramatiker

- David Holde (1864–1938), deutscher Chemiker

- Carl Gottlob Hermann Scherpe (1869–1930), deutscher Chemiker, Direktor des Lebensmitteluntersuchungsamt Düren

- Margarete Gebhardt (1870–nach 1940), deutsche Autorin und Lehrerin[17]

- Karl Georg Zschaetzsch (1870–unbekannt), deutscher NS-Sippenforscher

- Rudolf Pannwitz (1881–1969), deutscher Schriftsteller

- Arthur Berkun (1888–1954), deutscher Schriftsteller

- Alfred Henschke ps. Klabund (1890–1928), deutscher Schriftsteller

- Hans Egidi (1890–1970), ehemaliger Präsident des Bundesverwaltungsgerichts

- Gerhard Gloege (1901–1970), deutscher ev. Theologe

- Alfred Birnschein (1908–1990), deutscher Maler und Grafiker

- Siegfried Müller (1920–1983), deutscher Söldner, bekannt als Kongo-Müller

- Hans Weber (1937–1987), deutscher Schriftsteller

- Tomasz Kuszczak (* 1982), polnischer Fußballspieler

Mit der Stadt verbundene Persönlichkeiten

- Heinrich I. von Schlesien († 1238), Seniorherzog von Polen, starb in Crossen

- Mrotsek († nach 1263), Kastellan von Crossen

- Konrad II. von Schlesien († 1273), Herzog von Crossen seit 1251

- Katharina von Braunschweig-Wolfenbüttel (1518–1574), Kurfürstin von Brandenburg, starb in Crossen (Witwensitz)

- Elisabeth von Anhalt (1563–1607), Kurfürstin von Brandenburg, starb in Crossen (Witwensitz)

- Elisabeth Charlotte von der Pfalz (1597–1660), Kurfürstin von Brandenburg, Mutter des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm; starb in Crossen (Witwensitz)

- Carl Gottlieb Albrecht (1751–1819), Kriegs- und Domänenrat

- Johann Gottlieb Schulze (um 1805–1870), Orgelbauer.

Literatur

- Heinrich Berghaus: Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz, Band 3, Brandenburg 1856, S. 734–740 (online).

- W. Riehl und J. Scheu (Hrsg.): Berlin und die Mark Brandenburg mit dem Margrafenthum Nieder-Lausitz. Berlin 1861, S. 527–533 (online).

- Eduard Ludwig Wedekind: Geschichte der Stadt und des Herzogthums Crossen. Mit einer lithographirten Ansicht und einem Grundriß der Stadt. Crossen 1839 (Digitalisat).

- Gustav Adolph Matthias: Chronica der Stadt und des ehemaligen Herzogthums Crossen. Von der frühesten Vergangenheit bis auf das Jahr 1848. Im Lichte unserer Zeit geschrieben. Crossen 1853 (Digitalisat).

- Petermann: Beitrag zur Geschichte der Schule in Crossen. In: Jahres-Bericht über die höhere Bürgerschule in Crossen. Crossen 1852, S. 3–16.

- Karl August Müller: Vaterländische Bilder, oder Geschichte und Beschreibung sämmtlicher Burgen und Ritterschlösser Schlesiens beider Antheile und der Grafschaft Glatz. Zweite Auflage, Glogau 1844, S. 210–214.

- Siegismund Justus Ehrhardt: Presbyterologie des Evangelischen Schlesiens. Teil II, 1. Hauptabschnitt: Stadt und Fürstenthum Brieg, Liegnitz 1782, S. 618–654.

- Crossener Tageblatt (Crossener Wochenblatt). Crossen a. O.: 1826 ff.

- Erich Blunck (Hrsg.): Die Kunstdenkmäler des Kreises Crossen. Voss, Berlin 1921 (Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg. Bd. 6, Teil 6), (Neue Ausgabe. Andreas Peter, Guben 2011, ISBN 978-3-935881-77-7).

- Karl Metzdorf: Die Eindeutschung der Ostmark im Mittelalter. Beltz, Langensalza 1925 (Grenzmark-Hefte für Schule und Haus aus allen Gebieten grenzmärkischen Lebens 3, ZDB-ID 2163034-3).

- Karl von Obstfelder: Chronik der Stadt Crossen. Von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1845 im Auszuge, von 1845 bis 1925 selbständig bearbeitet. 2. Auflage. Zeidler, Crossen a. O. 1925.

- Karl Metzdorf: Heimatbuch des Kreises Crossen (Oder). Zeidler, Crossen a. O. 1927.

- 400 Jahre Realgymnasium Crossen an der Oder. Zeidler, Crossen a. O. 1927

- Jan Muszýnski: Krosno Odrzańskie. Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Przeszłość i teraźniejszość. PWN, Warszawa 1972 (Die Stadt Crossen a. d. Oder. Vergangenheit und Gegenwart).

- Beata Halicka: Krosno Odrzańskie. 1005–2005. Wspólne dziedzictwo kultury. = Crossen an der Oder. Das gemeinsame Kulturerbe. 1005–2005. Wydawnictwo Instytutowe, Skórzyn 2005, ISBN 83-922273-0-1

- Heimatkarte des Kreises Crossen. Entworfen und gezeichnet von Knorr. Baron, Liegnitz o. J. (3. Auflage), Reprint. Niederlausitzer Verlag, Guben 2005, ISBN 3-935881-23-1 (vor 1945, mehrfarbig, 53 × 63 cm, 1:100 000).

- Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, 1907, Teil 6, Crossen Digitalisat

Weblinks

- Website von Krosno Odrzańskie

- Website des Heimatkreises Crossen/Oder

- Landkarte Germanien, Brandenburg, Crossen an der Oder südlich von Frankfurt (1616)

Fußnoten

- Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage, Band 8, Leipzig/Wien 1907, S. 741 (online).

- W. Riehl und J. Scheu (Hrsg.): Berlin und die Mark Brandenburg mit dem Margrafenthum Nieder-Lausitz. Berlin 1861, S. 527–533.

- Heinrich Gottfried Philipp Gengler: Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter, Erlangen 1863, S. 676.

- Dieter Berg (Hrsg.): Spuren franziskanischer Geschichte. Werl 1999, S. 65.285.

- Brockhaus' Konversations-Lexikon. 14. Auflage, Band 4, Berlin und Wien 1898, S. 605.

- Friedrich Wilhelm August Bratring: Beschreibung der gesamten Mark Brandenburg. Band 3: Die Neumark Brandenburg, Berlin 1809, S. 299 (online).

- Alexander August Mützell und Leopold Krug: Neues topographisch-statistisch-geographisches Wörterbuch des preußischen Staats, Band 3: Kr–O, Halle 1822, S. 21, Ziffer 5422.

- Topographisch-statistische Uebersicht des Regierungs-Bezirks Frankfurt a. d. O. Gustav Harnecker's Buchhandlung, Frankfurt a. O. 1844, S. 47, Nr. 2 (online).

- Topographisch-statistisches Handbuch des Regierungs-Bezirks Frankfurt a. O. Verlag von Gustav Harnecker u. Co., 1867, S. 50, Nr. 2 (online ).

- Königliches Statistisches Bureau: Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preußischen Staats und ihre Bevölkerung. Teil II: Provinz Brandenburg, Berlin 1873, S. 118–119, Nr. 18 (online).

- M. Rademacher: Deutsche Verwaltungsgeschichte von der Reichseinigung 1871 bis zur Wiedervereinigung 1990. (Online-Material zur Dissertation, Osnabrück 2006)

- Crossen, Landkreis Crossen, in: Meyers Gazetteer (mit Eintrag aus Meyers Orts- und Verkehrslexikon, Ausgabe 1912, sowie einer historischen Landkarte der Umgebung von Crossen)

- Landkreis Crossen - gemeindeverzeichnis.de (U. Schubert, 2021)

- Heinrich Berghaus: Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz. Band 3, Brandenburg 1856, S. 735 (online).

- Frido Mětšk: Serbsko-pólska rěčna hranica w 16. a 17. lětstotku [Die sorbisch-polnische Sprachgrenze im 16. und 17. Jahrhundert]. In: Lětopis, Reihe B, Band III (1958), Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1958, S. 4–25.

- VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH: Weiterer Fortschritt im Deutsch-Polnischen Schienenpersonenverkehr - Kulturzug. (vbb.de [abgerufen am 5. November 2021]).

- Information im Autorenlexikon Literaturport, Historische Autoren, „G“