Erich Blunck

Erich Blunck (* 18. April 1872 in Heide (Holstein); † 14. September 1950 in Berlin) war ein deutscher Architekt, Denkmalpfleger und Hochschullehrer.

Leben

Blunck wuchs als Sohn des Baumeisters Carl Heinrich Friedrich Blunck in Lübeck auf. Er besuchte den Realgymnasium-Zweig am Katharineum zu Lübeck bis zum Abitur Ostern 1891[1] und studierte – nach erfolgreichem Abschluss seiner Maurerlehre[2] – an der Technischen Hochschule Charlottenburg. Nach ausgedehnten Studienreisen nach Italien, Spanien und Frankreich trat er in den preußischen Staatsdienst ein. Ab 1900 war er im preußischen Kultusministerium tätig und wurde 1907 zum Regierungsrat und Stellvertreter des Konservators der Kunstdenkmäler ernannt. 1908 erhielt er den ersten Lehrauftrag für Denkmalpflege an der Technischen Hochschule Charlottenburg. Von 1919 bis 1944 war er als Provinzialkonservator der Provinz Brandenburg Direktor des heutigen Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum. Er eröffnete ein eigenes Büro und war von 1916 bis 1937 sowie von 1947 bis 1950 Professor an der Technischen Hochschule Berlin. 1922 war er ihr Rektor. Ab 1920 war er Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Er war zeitweise Herausgeber der Deutschen Bauzeitung. 1928 gehörte er zu den Mitgründern der konservativen Architektengruppe Der Block.

_Erich_Blunk.jpg.webp)

Blunck war ein wichtiger Vertreter der Heimatschutzarchitektur. Allein zehn seiner Berliner Bauten (Kirchen, Friedhofs-, Büro- und Wohnbauten) stehen unter Denkmalschutz.[3]

Zahlreiche seiner Entwürfe (über 500 Zeichnungen und Lichtpausen) befinden sich in der Sammlung des Architekturmuseums der Technischen Universität Berlin und sind zum Teil digitalisiert zugänglich.

Erich Blunck und seine Frau Karin, geb. Martens, mit der er seit 1900 verheiratet war und fünf Söhne und drei Töchter hatte, sind auf dem Friedhof Steglitz beigesetzt. Nach ihm ist die Blunckstraße in Berlin-Reinickendorf benannt. Er sollte nicht verwechselt werden mit seinem Bruder, Stadtbaudirektor Richard Blunck (* 8. August 1873 in Heide; † 26. Februar 1948 in Berlin), der auf demselben Friedhof begraben ist.

Werk

Bauten und Entwürfe

- 1901–1903: Friedrich-Bergius-Schule in Berlin-Friedenau (mit Paul Engelmann)

- 1903–1904: Bürogebäude Universitätsstraße 3B Georgenstraße 37 & 38 in Berlin-Mitte, Baudenkmal[4]

- 1904–1907: Einfamilienhausgruppe (mit Bluncks eigenem Haus) Burgunder Straße 8/10 in Berlin-Nikolassee, Baudenkmal[5]

- 1905: Landhaus Borsig in Berlin-Tegel, Baudenkmal[6]

- 1906–1907: Wohnhaus Otto-Erich-Straße 9 in Berlin-Wannsee, Baudenkmal[7]

- 1907: Wohnhaus Burgunder Straße 10 in Berlin-Nikolassee, Baudenkmal[8]

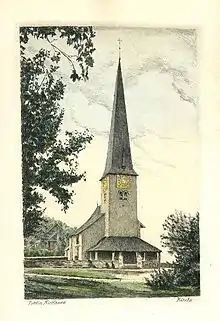

- 1909–1910: evangelische Kirche Nikolassee, Baudenkmal[9]

- 1909: Villa Lindenallee 20 in Berlin-Westend, Baudenkmal[10]

- 1911: Wohn- und Geschäftshaus Steinstraße 38 in Brandenburg an der Havel, Baudenkmal[11]

- 1912: Herrenhaus in Sauen, Baudenkmal[12]

- 1913–1914: Evangelisches Gemeindehaus Erich-Kästner-Platz 1 in Cottbus, Baudenkmal[13]

- 1913–1917: Kaiser-Wilhelm-Volkshaus in Lübeck, nicht ausgeführt

- 1913–1914: Wohnhaus Kleiststraße 21 in Berlin-Zehlendorf, Baudenkmal[14]

- 1921–1922: Änderung des Grabmals für Emil Possehl in Lübeck auf dem Allgemeinen Gottesacker als Gemeinschaftsarbeit mit dem Bildhauer Pagels[15]

- 1921–1924: Hochbauten auf dem Friedhof Heerstraße in Berlin, Baudenkmal[16]

- 1928/29: Pfarrhaus der Evangelischen Kirchengemeinde Kranzallee 13 in Berlin-Westend, Baudenkmal[17]

- 1930–1931: Bahnhofsiedlung Spremberg Bahnhofsvorplatz 1–12 in Spremberg, Baudenkmal[18]

- 1934–1936: Umbau Ehemalige Malzdarre (heute Jugendherberge) Klosterplatz 3 in Cottbus, Baudenkmal[19]

Schriften

- Denkmalpflege und Städtebau. Ernst und Sohn, Berlin 1913. (= Städtebauliche Vorträge, Band 6, Heft 2.)

- Schinkel und die Denkmalpflege. (Festrede, gehalten im Architekten-Verein zu Berlin zum Schinkelfeste am 13. März 1916) Ernst und Sohn, Berlin 1916.

- Über Freiheit in der Erziehung zur Baukunst an der Technischen Hochschule. (Rede, gehalten beim Antritt des Rektorates an der Technischen Hochschule zu Berlin (...) am 1. Juli 1922) Markwart-Verlag, Berlin 1922.

Literatur

- Rudolf Jaeger: Blunck, Erich. In: Olaf Klose (Hrsg.): Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon. Band 1, Wachholtz, Neumünster 1970, S. 79–84.

Weblinks

- Literatur von und über Erich Blunck im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Erich Blunck. In: archINFORM.

- Entwürfe und Projekte von Erich Blunck im Bestand des Architekturmuseums der TU Berlin

Einzelnachweise

- Hermann Genzken: Die Abiturienten des Katharineums zu Lübeck (Gymnasium und Realgymnasium) von Ostern 1807 bis 1907. Borchers, Lübeck 1907. (Digitalisat), S. 91 Nr. 111

- Gesellenbrief liegt der Familie vor.

- Informationen zu Erich Blunck (Memento des Originals vom 9. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf den Seiten der Friedrich-Bergius-Schule

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste

- Eintrag zur Denkmalobjektnummer 09145507 in der Denkmaldatenbank des Landes Brandenburg

- Eintrag zur Denkmalobjektnummer 09115291 in der Denkmaldatenbank des Landes Brandenburg

- Eintrag zur Denkmalobjektnummer 09100004 in der Denkmaldatenbank des Landes Brandenburg

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste

- Chromik. In: Vaterstädtische Blätter, Jahrgang 1921/22, Nummer 7, den 1. Januar 1922, S. 28

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste

- Eintrag zur Denkmalobjektnummer 09125307 in der Denkmaldatenbank des Landes Brandenburg

- Eintrag zur Denkmalobjektnummer 09100063 in der Denkmaldatenbank des Landes Brandenburg