Krementschuk

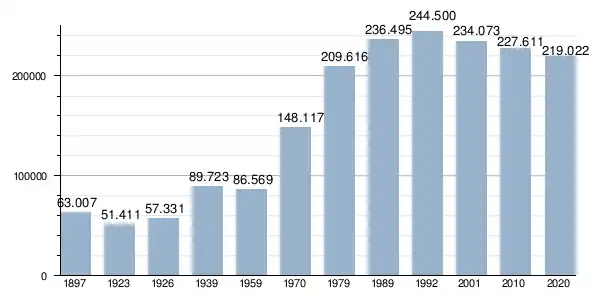

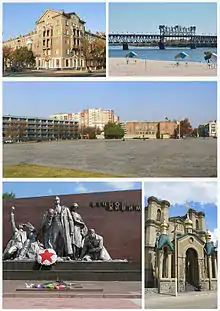

Krementschuk (ukrainisch Кременчук; russisch Кременчуг Krementschug, polnisch Krzemieńczuk) ist eine Handels- und Industriestadt im Süden der zentralukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 220.000 Einwohnern.

| Krementschuk | |||

| Кременчук | |||

|

| ||

| Basisdaten | |||

|---|---|---|---|

| Oblast: | Oblast Poltawa | ||

| Rajon: | Kreisfreie Stadt | ||

| Höhe: | 80 m | ||

| Fläche: | 92,0 km² | ||

| Einwohner: | 219.022 (2020) | ||

| Bevölkerungsdichte: | 2.381 Einwohner je km² | ||

| Postleitzahlen: | 39600–39689 | ||

| Vorwahl: | +380 536 | ||

| Geographische Lage: | 49° 4′ N, 33° 25′ O | ||

| KOATUU: | 5310400000 | ||

| Verwaltungsgliederung: | 2 Stadtrajone | ||

| Adresse: | пл. Перемоги,2 2 39614 м. Кременчук | ||

| Website: | http://kremen.gov.ua/ | ||

| Statistische Informationen | |||

| |||

Sie liegt etwa 300 km südöstlich von Kiew beidseitig des Dnepr und ist administrativ in die zwei Stadtrajone Rajon Awtosawod und Rajon Krjukiw unterteilt. Um das Stadtgebiet herum liegt der Rajon Krementschuk, dessen Verwaltungszentrum die Stadt ist, jedoch selbst kein Teil desselben, sondern direkt der Oblastverwaltung unterstellt. Der Name des Ortes leitet sich von dem ukrainischen Wort kremin (Feuerstein) ab.

Geschichte

Auf dem Gebiet der Stadt Krementschuk lassen sich Siedlungsspuren bis ins 5. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen. Das genaue Gründungsdatum des heutigen Krementschuks ist umstritten. So gibt es zwar ein polnisches Dokument aus dem Jahre 1571, in welchem der polnische König Siegismund II. erlässt, an der Stelle des heutigen Krementschuk ein Fort zu errichten, um diese im östlichen Grenzbereich der polnischen Einflusssphäre liegende Region vor Einfällen der Tataren zu schützen. Historische Untersuchungen lassen aber Zweifel offen, ob dieses Fort tatsächlich errichtet wurde. Möglicherweise wurde die Festung erst 1596 erbaut. Nachdem die Stadt 1625 im Vertrag von Kurukiw unter die Kontrolle der Kosaken gekommen war, wurde 1635 durch den französischen Festungsingenieur Guillaume Levasseur de Boplan die Befestigungsanlage ausgebaut. Im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts wurde die Stadtentwicklung allerdings durch Kriege in der Region behindert.

Im 18. Jahrhundert konnte Krementschuk von seiner günstigen Lage an Handelsstraßen profitieren und deutlich anwachsen. In dieser Zeit kam die Stadt, welche bis dahin im Grenzgebiet zwischen Polen, dem zum Osmanischen Reich gehörenden Krimkhanat, den Kosaken und dem Russischen Reich lag, immer mehr unter den Einfluss des nach Süden expandierenden Russischen Reiches, dem die Stadt schließlich einverleibt wurde. Zwischen 1765 und 1789 war sie Provinzhauptstadt zunächst bis 1783 von der Provinz Neurussland und ab 1784 vom Gouvernement Jekaterinoslaw. Während des Russisch-Türkischen Krieges (1787–91) war die Stadt ein wichtiger Armeestützpunkt. Die politische Bedeutung sank Ende des 18. Jahrhunderts, und die Stadt wurde von einer Provinz- zu einer Kreisstadt heruntergestuft. Ab 1802 gehörte sie zum Gouvernement Poltawa.

Wirtschaftlich nahm die Stadt dagegen in dieser Zeit einen starken Aufschwung als Handels- und Fabrikationszentrum. Dieses verstärkte sich noch mit der Anbindung ans Eisenbahnnetz und dem Bau einer Eisenbahnbrücke über den Dnepr im Jahr 1873. 1897 lebten 63.007 Menschen in der Stadt, wobei Juden mit 46,9 % die größte ethnische Bevölkerungsgruppe stellten. Weitere größere ethnische Bevölkerungsgruppen waren Ukrainer (30,1 %), Russen (19,3 %), Polen (1,7 %) und Deutsche (0,7 %).

Im 20. Jahrhundert musste die Stadt während des Russischen Bürgerkrieges und des Zweiten Weltkriegs schwere Verluste hinnehmen. Während der deutschen Besetzung wurde ein Großteil der jüdischen Bevölkerung umgebracht. Nach dem Krieg und dem Wiederaufbau setzte sich die industrielle Entwicklung der Stadt fort. Nach dem Zerfall der Sowjetunion konnte sich die Industrie in der Transformationskrise relativ gut behaupten.

Wappen

Beschreibung: In Blau ein weißer Balken. Eine dreitürmige silberne Mauerkrone auf mit Goldrand historisierten Schild.

Wirtschaft, Bildung und Verkehr

Wirtschaftlich sind insbesondere der Automobilbau (KrAZ), der Waggonbau Krjukow und die erdölverarbeitende Industrie von Bedeutung. Krementschuk ist auch ein wichtiger Knotenpunkt von Erdöl- und Erdgaspipelines. Oberhalb der Stadt befindet sich ein großer Staudamm, an dem der Dnepr zum Krementschuker Stausee aufgestaut wird. Neben dem an diesem Staudamm befindlichen Wasserkraftwerk verfügt die Stadt noch über ein thermisches Elektrizitätswerk.

In Krementschuk befindet sich zwei Universitäten mit ca. 16.000 Studierenden.

1. Die Staatliche Polytechnische Universität (SPU) Krementschuk

2. Private Universität für Wirtschaft, Informationstechnologien und Management

Des Weiteren ist die Stadt ein wichtiger Eisenbahn- und Verkehrsknotenpunkt in der Zentralukraine.

Städtepartnerschaften

Berdjansk, Ukraine

Berdjansk, Ukraine Bila Zerkwa, Ukraine

Bila Zerkwa, Ukraine Bitola, Mazedonien

Bitola, Mazedonien Baryssau, Weißrussland

Baryssau, Weißrussland Bydgoszcz, Polen

Bydgoszcz, Polen Wenzhou, Volksrepublik China

Wenzhou, Volksrepublik China Kolomyja, Ukraine

Kolomyja, Ukraine Nowomoskowsk, Russland

Nowomoskowsk, Russland Michalovce, Slowakei

Michalovce, Slowakei Providence, Vereinigte Staaten

Providence, Vereinigte Staaten Swischtow, Bulgarien

Swischtow, Bulgarien Snina, Slowakei

Snina, Slowakei Jiayuguan, Volksrepublik China

Jiayuguan, Volksrepublik China

Söhne und Töchter der Stadt

- Alexander Litowtschenko (1835–1890), Kunstmaler

- Pawlo Schytezkyj (1837–1911), Philologe, Linguist, Lexikograf und Ethnograf

- Dmitri Leonidowitsch Horvat (1859–1937), russischer Verkehrsingenieur und Generalleutnant der Kaiserlich Russischen Armee

- Isaak Borissowitsch Feinerman (1863–1925), jüdischer Publizist und Filmdramaturg

- Jehoschua Hankin (1864–1945), zionistischer Pionier

- Echiel Tschlenow (1864–1918), Arzt und Zionist

- Konrad Krzyżanowski (1872–1922), polnischer Maler

- Adolf Edgar Licho (1876–1944), Schauspieler

- Boris Lifschitz (1879–1967), Schweizer Rechtsanwalt

- Eleonora Bloch (1881–1943), Bildhauerin und Hochschullehrerin

- Jekaterina Fleischitz (1888–1968), Rechtswissenschaftlerin

- Boris Gerassimowitsch (1889–1937), Astronom, Astrophysiker und Hochschullehrer

- Wolf Schmuel Borowitzky (1892–1940), Fotograf

- Leo Ornstein (1892–2002), US-amerikanischer Pianist und Komponist

- Emmanuel Mané-Katz (1894–1962), Kunstmaler

- Dimitri Tiomkin (1894–1979), Komponist

- Mischa Levitzki (1898–1941), US-amerikanischer Pianist

- Salomon Smolianoff (1899–1976), russischer Fälscher und Holocaust-Überlebender

- Nico Turoff (1899–1978), Boxer und Schauspieler

- Avraham Shlonsky (1900–1973), israelischer Schriftsteller und Übersetzer

- Alexander Petschjorski (1909–1990), Anführer des Aufstandes von Sobibór

- Tamara Gladenko (1917–1991), sowjetische Architektin und Restauratorin

- Wladimir Samanski (* 1926), sowjetischer Film- und Theaterschauspieler

- Alexander Awdejew (* 1946), russischer Politiker und Diplomat

- Nadija Tkatschenko (* 1948), Fünfkämpferin

- Wolodymyr Kysseljow (1957–2021), sowjetisch-ukrainischer Leichtathlet

- Wjatscheslaw Sentschenko (* 1977), Boxer

- Denys Pojazyka (* 1985), Amateurboxer

- Oleksij Tschytschykow (* 1987), Fußballspieler

- Jehor Dementjew (* 1987), Straßenradrennfahrer

- Roman Besus (* 1990), Fußballspieler

- Anastassija Kowaltschuk (* 1991), Billardspielerin

- Karolina Raskina (* 1992), deutsche Turnerin

- Inna Machno (* 1994), Beachvolleyballspielerin

- Iryna Machno (* 1994), Beachvolleyballspielerin

- Witalij Satschko (1997), Tennisspieler