Jehmlich Orgelbau Dresden

Die Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH ist ein Orgelbaubetrieb, der 1808 im erzgebirgischen Cämmerswalde von den drei Brüdern Gotthelf Friedrich,[2][3] Johann Gotthold[4] und Carl Gottlieb Jehmlich[5] gegründet wurde. Das Alleinstellungsmerkmal als weltweit ältester Orgelbaubetrieb, der immer in Familienhand lag, wurde 2008 offiziell bestätigt.[6]

| Jehmlich Orgelbau Dresden | |

|---|---|

| Rechtsform | GmbH & Co. KG |

| Gründung | 1808 |

| Sitz | Dresden, Deutschland |

| Leitung | Ralf Jehmlich |

| Mitarbeiterzahl | 23 (Februar 2013)[1] |

| Branche | Musikinstrumentenbau |

| Website | www.jehmlich-orgelbau.de |

Geschichte

Alles begann für die Jehmlichs in Neuwernsdorf im Erzgebirge. In einem Zeitungslexikon von 1820 ist in den Mitteilungen über Neu-Wernsdorf oder Neuwarnsdorf über die erste Generation der Orgelbauer Jehmlich zu lesen:

„Uebrigens zeichne ich noch das oberste Haus im Dorfe aus, nicht sowohl wegen seiner Bauart in holländischem Geschmack, sondern als die Wohnung der Mechaniker und Orgelbaumeister, Gebrüder Gämlich, welche ein eminentes Talent auszeichnet. Sie liefern, ohne eigentlichen Unterricht genossen zu haben, Flügel mit Flötenwerken in besondrer Güte, Instrumente und Maschinen von aller Art, und haben auch 1818 eine sehr gute Orgel in Lauenstein zu Stande gebracht…“

1. Generation: Gotthelf Friedrich Jehmlich, Johann Gotthold Jehmlich, Carl Gottlieb Jehmlich

Der Älteste, Gotthelf Friedrich (1779–1827), erlernte das Orgelbauerhandwerk bei Johann Georg Hamann (1758–1835) in Constappel bei Meißen. Johann Gotthold (1781–1862) ging bei Johann Christian Kayser in Dresden in die Lehre, wo er bis 1806 mit seinem Bruder Gotthelf Friedrich als Geselle blieb. Johann Christian Kayser (1750–1830) war Neffe von Andreas Kayser (1699–1768), der vermutlich ein Schüler Silbermanns war. Lust und Liebe zum Handwerklichen ließ die beiden im Dezember des Jahres 1808 den Entschluss fassen, sich in diesem Handwerk selbständig zu machen. Bereits 1806 hatten die Jehmlichs Reparaturen an der Adam-Gottfried-Oehme-Orgel in ihrer Heimatkirche Cämmerswalde und an der Johann-Georg-Schön-Orgel in Clausnitz ausgeführt und waren dabei natürlich auch mit der Bauart dieser Orgeln der beiden Silbermannschüler vertraut geworden.

Der erste Orgelneubau erfolgte 1810 für die Katholische Kirche zu Georgenthal in Böhmen. 1818 erhielt Gotthelf Friedrich den Auftrag zum Bau einer neuen Orgel in der Stadtkirche zu Lauenstein. Dieses Werk war die erste Jehmlich-Orgel in Sachsen. 1825 wurde Gotthelf Friedrich Jehmlich zu einem großen Auftrag nach Dresden gerufen. Man übertrug ihm die Reparatur und den Umbau der Wagner-Orgel in der Kreuzkirche. Diesen Auftrag anzunehmen war für ihn zugleich Anlass nach Dresden überzusiedeln. Noch vor Vollendung der Arbeit starb Gotthelf Friedrich. Sein Bruder Johann Gotthold vollendete das Orgelwerk 1832. Die solide Arbeit der Brüder fand große Anerkennung. 1836 wurde Johann Gotthold Jehmlich zum Königlich Sächsischen Hoforgelbauer ernannt. Zu den Arbeiten eines Hoforgelbauers gehörten Begutachtung, Pflege und Reparaturen von Silbermannorgeln.

Mitte der zwanziger Jahre begann auch der dritte Bruder, Carl Gottlieb (1786–1867), der bisher als Kunsttischler tätig gewesen war, Orgeln zu bauen und stellte sein erstes Werk in Somsdorf bei Freital auf. 1839 erhielt er den Auftrag für den Orgelneubau in der Zwickauer Marienkirche. Daraufhin ließ er sich 1843 in Zwickau nieder. Fortan wurden aus Dresden und Zwickau Jehmlich-Orgeln geliefert. Bei größeren anstehenden Aufträgen halfen sich die Brüder aber weiterhin aus. Sein Sohn Wilhelm Fürchtegott (1826–1874) übernahm 1860 die Werkstatt und führte sie bis zu seinem Tod 1874. Mit ihm endete die Zwickauer Linie der Jehmlichs.

Die Dresdner Linie starb 1861 aus. Johann Gotthold Jehmlichs einziger Sohn Julius Immanuel (1826–1858) war bereits 1858 gestorben.

2. Generation: Carl Eduard Jehmlich

Noch Anfang 1861 bat Johann Gotthold Jehmlich das Königliche Haus, ihn nach 25-jähriger Dienstzeit als Hoforgelbauer zu entlassen und dafür seinen Neffen Carl Eduard (1824–1889), der bereits einige Zeit im Geschäft seines Onkels tätig war, einzustellen. Er hatte bereits Erfahrungen für die Leitung eines Geschäfts bei seinem Vater in Zwickau gesammelt.

Carl Eduard besaß weithin einen guten Ruf, vor allem, weil er alle Orgeln wie seine Vorfahren rein mechanisch baute und somit dem Schleifladensystem treu blieb. Gelobt wurden oft seine sorgfältige Arbeit, sowie sein vorzügliches Material, gepaart mit einer fein ausgeglichenen Intonation.

Ende des 19. Jahrhunderts kamen auch im Orgelbau eine Reihe von technischen Verbesserungen und Erneuerungen. Das Wachstum der Städte mit Errichtung neuer Kirchengebäude führte zu neuen Absatzmöglichkeiten für den Orgelbau. Die Pneumatik hielt Einzug in viele deutsche Orgelbauwerkstätten.

Die 1880er-Jahre waren entscheidend für die Firma. Eine bedeutende Rolle spielte dabei die Bekanntschaft mit dem Orgelbaumeister Ernst Seifert aus Köln. Seifert war bekannt als der Erfinder des pneumatischen Röhrensystems – eine Neuheit, die entscheidend die Entwicklung des deutschen Orgelbaus in den nächsten Jahrzehnten bestimmen sollte. Die Schleiflade galt im Orgelbau als überholt. Auch für Jehmlich hieß es, Neues zu erproben, um mit der Entwicklung im Orgelbau standzuhalten. So schuf im Jahre 1888 Carl Eduard gemeinsam mit seinen Söhnen Bruno (1856–1940) und Emil (1854–1940) die erste pneumatische Orgel im Königreich Sachsen. Sie wurde in der Kirche zu Röhrsdorf bei Wilsdruff aufgestellt, wo sie heute noch erhalten ist.

3. Generation: Gebrüder Jehmlich (Bruno & Emil)

Die Werkstatträume auf der Freiberger Str. 14 in Dresden-Altstadt waren nicht mehr ausreichend für die neue Auftragslage. 1896 wurde beim Rat der Stadt ein Gesuch zum Bau einer neuen Orgelwerkstatt eingereicht. Bereits am 1. Oktober 1897 erfolgte der Umzug in die neuen Werkstatträume auf der Großenhainer Straße 28 (jetzt 32). Im gleichen Jahr konnte eine Konzertorgel mit symphonischem Klang für das Vereinshaus Dresden mit 54 Registern auf drei Manualen und Pedal ausgeliefert werden; erstmals eine große Orgel für eine öffentliche Einrichtung. 1897 vernichtete ein Brand die Wagner-Orgel in der Kreuzkirche. Für die neue Orgel in der Dresdner Kreuzkirche erhielten die Gebrüder Jehmlich den Auftrag. Von 1897 bis 1901 entstand eine pneumatische Orgel mit 91 klingenden Registern.

Um die Jahrhundertwende waren die Hauptaufträge die zeitgemäßen Erweiterungen älterer Orgelwerke. Während des 1. Weltkrieges kam es auch im Orgelbau zu größeren Produktionseinschränkungen. Zwischen 1914 und 1919 verließen etwa 30 Orgeln die Dresdner Werkstatt, darunter eine Orgel für den Dresdner Großindustriellen Karl August Lingner nach Bad Tarasp (Schweiz).

Kleinere Orgelneubauten, Umbauten und technische Veränderungen bestimmten den Jehmlich-Orgelbau der Nachkriegszeit. Zwischen 1924 und 1936 konnten u. a. ungefähr 24 historische Orgeln überholt werden. Unter der Leitung von Bruno und Emil Jehmlich wurden in der Zeit von 1920 bis 1940 ca. 150 neue Orgelwerke errichtet, darunter die ersten Exporte nach Schweden.

4. Generation: Gebrüder Jehmlich (Otto & Rudolf)

Emil Jehmlichs Söhne Otto (1903–1980) und Rudolf (1908–1970) übernahmen 1938 die Firmenleitung mit dem großen Umbau der Silbermannorgel in der Dresdner Frauenkirche. Nach erfolgreichen Arbeiten konnte die Orgel 1942 vom Frauenkirchenorganisten Hanns Ander-Donath wieder in Dienst genommen werden. 1940 wurde auch die große Orgel in der Dresdner Kreuzkirche umgebaut. In den Jahren 1941 bis 1944 gab es nur 25 Aufträge. Im Kriegsjahr 1945 wurden keine Orgeln gebaut.

Ab 1947 begann der Orgelbau in Dresden wieder aufzuleben, wenn auch nur halb so viel Orgeln gebaut werden konnten wie vor dem Krieg. Seit dieser Zeit wandte sich die Firma der traditionellen Fertigung der mechanischen Orgeln zu. Sie bauten wieder Orgeln mit Schleifladen und rein mechanische Traktur. Ende der 1950er-Jahre begann ein Orgelexport auch in weitere skandinavische Länder. Darüber hinaus wurde mit besonderer Sorgfalt die Betreuung, Restaurierung und Überholung wertvoller alter Orgelinstrumente gepflegt. Nach den damaligen Erkenntnissen über die Restaurierung konnten einige Orgeln Gottfried Silbermanns und historische Orgeln anderer Meister restauriert werden. Aus dem Gesamtwerk der Jehmlichs spricht als wesentliche Tatsache, dass man sich immer wieder, selbst dann, wenn man vorübergehend den Zeitströmungen nachgegeben hatte, auf den klassischen Orgelbau und Klang in der Nachfolge Gottfried Silbermanns besann.

Die Dresdner Kreuzkirche erhielt 1963 ein neues Orgelwerk mit 76 Registern, verteilt auf vier Manualen und Pedal. Die Disposition schufen Gerhard Paulik und Frank-Harald Greß. Ende der 1960er-Jahre konnte der Export von Orgeln noch auf Norwegen und die Bundesrepublik Deutschland erweitert werden. In der Wirkungszeit von Otto und Rudolf Jehmlich entstanden rund 450 Orgeln. Das war eine beachtliche Anzahl. Von 1964 bis 1971 wurde die Silbermannorgel der Katholischen Hofkirche in Dresden wieder aufgebaut.

5. Generation: Horst Jehmlich

1972 kam es zur Verstaatlichung des Betriebes. Mit Horst Jehmlich (* 1944) als Geschäftsführer wurden nun in der fünften Generation Orgeln gebaut. Als neue Exportländer kamen Ungarn, die CSSR, und Bulgarien hinzu. In diese Zeit fiel auch der Orgelneubau für das Kloster unser Lieben Frauen in Magdeburg, das Opus 1000, eine viermanualige Orgel mit 63 Registern. 1984 konnte eine neue Orgel für das Schauspielhaus in Berlin gebaut werden. Ein Werk mit 74 Registern, vier Manualen und Pedal. Diese Orgel war der Maßstab für weitere Aufträge. Neben einer Reihe von zahlreichen Neubauten rücken die Pflege und Erhaltung älterer und historischer Orgeln in den Vordergrund. So fand z. B. 1983 eine umfangreiche Orgelrestaurierung an der großen Silbermannorgel im Dom zu Freiberg ihren Abschluss.

Nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten im Jahre 1990 ging die Firma wieder in Privathand über und wurde von Horst Jehmlich als Geschäftsinhaber geleitet. Sie ist der älteste Orgelbaubetrieb in Deutschland. Trotz den geänderten marktwirtschaftlichen Bedingungen konnte der Betrieb sich eine gesicherte Auftragslage erhalten. Neben der Pflege, Erhaltung und Reparatur eigener Orgelwerke stehen Neubauten in klassischer Bauweise weiterhin im Vordergrund. In den 1990er Jahren wurde die Restaurierung erhaltenswerter historischer Orgeln mit übernommen und nach neuen Erkenntnissen und Richtlinien der Denkmalpflege durchgeführt. Erwähnenswert aus dieser Zeit sind die Oehme-Orgel zu Brand-Erbisdorf, die Silbermannorgeln in Helbigsdorf, Lebusa und die kleine Chororgel im Freiberger Dom.

Ein herausragendes Ereignis war der Orgelneubau für den Konzertsaal in der Sumida Triphony Hall 1997 in Tokyo. Eine besondere Herausforderung technisch und organisatorisch, denn bisher wurde noch keine so große Orgel an einen so weit entfernten Ort geliefert. Das Konzertinstrument mit 66 Registern auf drei Manualen und Pedal verließ als Opus 1123 die Werkstatt.

Im Jahr 2000 gelang es erstmals eine Porzellanorgel mit einem klingenden Register aus Porzellanpfeifen zu bauen. Es entstand durch die Zusammenarbeit der Meißner Porzellanmanufaktur mit der Firma Jehmlich. 2005 konnte die älteste Jehmlich-Orgel in Lauenstein nach dem Brand im Jahre 2003 wieder rekonstruiert werden.

6. Generation: Ralf Jehmlich

Seit 2006 ist Ralf Jehmlich (* 1972) als Geschäftsführer tätig.[8] Unter seiner Leitung erfolgte z. B. Entwurf, Planung und Aufstellung der Orgel in Kerville, Fist Presbyterian Church in Texas, USA (III/50). Neubauten u. a. für die Musikakademie in Lodz (II/19); Lexington (USA), Methodistenkirche (II/13); Tokyo (Japan), Joshi-Gakuin-School (III/35), die Kath. Christophoruskirche in Westerland/Sylt (II/27), ein Orgel-Carillon für die Lalaport Mall in Yokohama (II/1), mit Pfeifen und Glocken aus Meissner Porzellan, eine Porzellanorgel nach Taipei (Taiwan) Opulent State Life Corp (I/5) und die große Orgel für das Paulinum der Universitätskirche Leipzig (III/46).

2007 begann die Restaurierung der Michael Engler-Orgel in der Klosterkirche Mariengnade in Grüssau (Krzeszów), Polen, die 2008 wieder in Dienst genommen wurde.

Weitere Restaurierungen erfolgten u. a. in Bardo /Polen, Mariä Verkündigungskirche, F. J. Eberhard 1758; Dresden, Kath. Hofkirche, G. Silbermann 1755; Dresden-Strehlen, Christuskirche, Gebr. Jehmlich 1905; Erfurt-Bindersleben, Ev. St. Lukas Kirche, F. Volckland 1755 und Zittau, Ev. St. Johanniskirche, Schuster & Sohn 1929.

Als besondere Restaurierungen sind erwähnenswert die Kinoorgel in Potsdam, Filmmuseum, M. Welte & Söhne 1929, Leipzig, Grassimuseum, M. Welte & Söhne 1930 und eine Welte Philharmonie-Orgel in Gornsdorf/Erzg.[9][10]

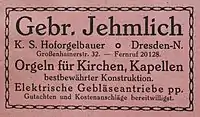

Geschäftsanzeige im sächsischen Amtskalender 1917

Geschäftsanzeige im sächsischen Amtskalender 1917 Firmenplakette an der Orgel in St. Concordia (Ruhla)

Firmenplakette an der Orgel in St. Concordia (Ruhla) Firmengelände in Dresden

Firmengelände in Dresden

Werke (Auswahl)

Im Februar 2013 gab es weltweit 1165 Jehmlich-Orgeln.[1] Die Größe der Instrumente bei der Fertigstellung wird in der sechsten Spalte durch die Anzahl der Manuale und die Anzahl der klingenden Register in der siebten Spalte angezeigt. Ein großes „P“ steht für ein selbstständiges Pedal. Eine Kursivierung zeigt an, dass die betreffende Orgel nicht mehr oder lediglich der Prospekt erhalten ist.

| Jahr | Opus | Ort | Kirche/Bauwerk | Bild | Manuale | Register | Bemerkungen |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1818 | 3 | Lauenstein | Evang. Stadtkirche | II/P | 19 | 2003 durch Brand zerstört, Neubau 2005 → Orgel | |

| 1827 | 5 | Chemnitz-Einsiedel | St. Jacobi | .jpg.webp) |

II/P | 21 | Erbauer: Gotthelf Friedrich und Johann Gotthold Jehmlich; später auf II/P/23 erweitert; 1945 Kriegsverlust → Orgel |

| 1828–1829 | 6a | Weißbach, OT von Amtsberg | Dorfkirche |  |

I/P | 10 | Erbauer: Johann Gotthold Jehmlich, bisher unter Carl Gottlieb Jehmlich Zwickau geführt; später auf II/P/17 erweitert, 2007 überholt → Orgel |

| 1837–1843 | 9 | Zittau | Johanniskirche |  |

III/P | 55 | 1929–1930 durch die Zittauer Orgelbauer A. Schuster und Sohn auf 84 Register erweitert, Spieltisch für 100 Register ausgelegt → Orgel → Orgel |

| 1851 | Oschatz | St.-Aegidien-Kirche |  |

III/P | 57 | 1851 Neubau durch Carl Gottlieb Jehmlich. 1933 Um- und Erweiterungsbau durch Gebrüder Jehmlich (Bruno & Emil), Dresden (III/57 + 1 Tr.) → Orgel | |

| 1859 | Bernsdorf | Dorfkirche |  |

II/P | 26 | → Orgel | |

| 1859 | Lorenzkirch | St.-Laurentius-Kirche | II/P | ? | 1998 von Jehmlich Orgelbau restauriert → Orgel (PDF) | ||

| 1859 | Stützengrün | Dorfkirche | I/P | 14 | |||

| 1866 | 45 | Dahlen (Sachsen) | Unser Lieben Frauen (Dahlen) | _Stadtkirche_Jehmlich-Orgel_(cropped).jpg.webp) |

II/P | 29 | → Orgel |

| 1874 | Niederoderwitz | Kirche Niederoderwitz | III/P | 50 | mehrmals erweitert, überholt und gereinigt | ||

| 1878 | Plauen bei Dresden | Kirche zu Plauen |  |

II/P | 20 | 1902 beim Kirchenneubau abgebrochen und durch eine neue Jehmlich-Orgel ersetzt. | |

| 1885 | Kötzschenbroda | Friedenskirche zu Radebeul |  |

III/P | 51 | → Orgel | |

| 1887 | Dresden (Äußere Neustadt) | Martin-Luther-Kirche | .jpg.webp) |

II/P | 33 | mehrfach erneuert und erweitert, heute III/P (60) | |

| 1890 | Grimma | Frauenkirche | II/P | 25 | 1928 baute die Firma Eule die Jehmlich-Orgel grundlegend auf 30 Register um (Eule-Herstellungsverzeichnis: Opus 167) | ||

| 1891 | Dresden-Pillnitz | Weinbergkirche |  |

II/P | 12 | Auftrag 1889 für 4200 Mark, Weihe 1891, eine der ersten pneumatischen Orgeln Sachsens, 1907 Reparatur, 1918 Abgabe der zinnernen Prospektpfeifen, ab 1976 Verfall, Rekonstruktion 1997 durch Orgelbau Ekkehart Groß und Johannes Soldan. | |

| 1892 | Radebeul | Lutherkirche | |||||

| 1895 | Chemnitz | St. Markus | III/P | ca. 45 | Nicht erhalten. Die Zinnpfeifen der Orgel wurden 1917 als kriegstaugliches Material entfernt und eingeschmolzen. | ||

| 1896 | Augustusburg | Stadtkirche St. Petri |  |

II/P | 40 | → Orgel | |

| 1897 | Riesa | Trinitatiskirche |  |

III/P | 61 | ||

| 1899 | Lößnitz | Johannis-Kirche | III/P | 55 | → Orgel | ||

| 1900 | 159 | Leipzig-Leutzsch | St. Laurentius | II/P | 19 | ||

| 1900 | Hainsberg | Hoffnungskirche | II/P | 31 | |||

| 1901 | Großenhain | Marienkirche | .JPG.webp) |

III/P | 53 | in dem veränderten Gehäuse von Johann Gottlieb Mauer (1778) → Orgel | |

| 1902 | Plauen bei Dresden | Auferstehungskirche |  |

III/P | 47 | Kosten (14.375 RM) trug Familie Bienert, Prospektpfeifen 1917 abgegeben, 1959 technisch erneuert, 1984 abgebrochen und durch Eule-Orgel ersetzt, dabei 9 Register der Orgel von 1902 weiterverwendet. → Orgel | |

| 1902 | Wurzen | Stadtkirche St. Wenceslai |  |

II/P | 40 | Die Orgel wurde 1977 letztmals genutzt; es gibt aktuell (2017) Bestrebungen diese Orgel zu sanieren (Kosten etwa 150.000–200.000 Euro). Musiziert wird in der „Winterkirche“ im Altarraum seit 1999 auf einer Eule-Orgel. → Orgel | |

| 1903 | Tautenhain | St.-Jacobi-Kirche | II/P | 13 | |||

| 1903 | Schönheide | Martin-Luther-Kirche |  |

? | ? | Neubau an Stelle einer Orgel von Johann Gottfried Trampeli[11] | |

| 1904 | Dresden-Bühlau | Ev. St.-Michaels-Kirche | .jpg.webp) |

II/P | 22 | → Orgel | |

| 1904 | Moritzburg | Moritzburger Kirche |  |

II/P | 25 | ||

| 1904/05 | 224 | Dresden-Strehlen | Christuskirche |  |

III/P | 61 | 2015 konsequent auf den Ursprungszustand restauriert/rekonstruiert. → Orgel |

| 1905 | 155 | Annaberg | Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge, Mauersberger-Aula | .jpg.webp) |

II/P | 20 | 2001/2002 durch Jehmlich Orgelbau restauriert → Orgel |

| 1905 | Chemnitz-Altendorf | St.-Matthäus-Kirche | |||||

| 1905 | Dresden-Striesen | Mariä Himmelfahrt | .jpg.webp) |

II/P | 12 | → Orgel | |

| 1905 | 213 | Friedrichswalde | Dorfkirche | _Dorfkirche_Orgel.jpg.webp) |

II/P | 12 | → Orgel |

| 1905 | Lunzenau | St. Jakobus (Lunzenau) | II/P | 27 | restauriert von Vogtländischer Orgelbau Thomas Wolf → Orgel | ||

| 1906 | Pretzschendorf | Ev. Kirche | _Dorfkirche_Altar_Orgel.jpg.webp) |

II/P | 29 | ||

| 1907 | Klotzsche | Christuskirche | .JPG.webp) |

II/P | 21 | 1941 auf 28 Stimmen erweitert | |

| 1908 | 254 | Freital-Deuben | St. Joachim |  |

II/P | 9 | → Orgel |

| 1908 | 258 | Chemnitz-Harthau | Lutherkirche |  |

II/P | 36 | 1992 restauriert (1995 2. Manual) |

| 1909 | 277 | Dresden-Johannstadt | Herz-Jesu-Kirche |  |

III/P | 37 | |

| 1909 | Glauchau | Lutherkirche | .jpg.webp) |

II/P | 25 | → Orgel | |

| 1909 | 269 | Culmitzsch | evangelische Kirche | II/P | 17 | → Orgel | |

| 1910 | Leipzig-Lindenau | Philippuskirche | _(retouched).JPG.webp) |

III/P | 63 | → Orgel | |

| 1911 | Ruhla | Concordiakirche |  |

III/P | 35 | 2011 Restaurierung durch Orgelbau Kutter → Orgel | |

| 1912 | Nerchau, heute Ortsteil von Grimma | St. Martin |  |

II/P | 17 | umfassender Umbau der Orgel der Firma Beyer (1830) → Orgel | |

| 1913 | 344 | Hänichen b. Leipzig | Hainkirche St. Vinzenz |  |

II/P | 16 | Originalzustand, derzeit nicht spielbar |

| 1914 | Aue-Zelle | Friedenskirche |  |

II/P | 32 | → Orgel | |

| 1916 | Scuol | Schloss Tarasp |  |

III/P | 43 | im Nebenraum des Saals aufgestellt | |

| 1917 | Schmölln | Stadtkirche St. Nicolai | III/P | 54 | 2010 in den Ursprungszustand rekonstruiert. → Orgel | ||

| 1918 | Limbach-Oberfrohna | Stadtkirche | |||||

| 1921 | 387 | Chemnitz-Wittgensdorf | Ev. Dorfkirche | II/P | 28 | → Orgel | |

| 1922 | Thalheim/Erzgeb. | Ev. Kirche | %252C_Stadtkirche%252C_Orgel_(1).jpg.webp) |

III/P | 46 | → Orgel | |

| 1925 | Hohenstein-Ernstthal | St. Christophori | .jpg.webp) |

III/P | 58 | restauriert 2010 | |

| 1926 | Wilkau-Haßlau | Michaeliskirche | .jpg.webp) |

II/P | 24 | technischer Neubau einer Orgel von Guido Herman Schäf, 1970 durch Schuster umdisponiert → Orgel | |

| 1926 | Pößneck | Stadtkirche Pößneck | III/P | 54 | Erweiterung der Kreutzbach-Orgel von 39 auf 54 Register, saniert 2015 → Orgel | ||

| 1927 | Bad Schandau | St.-Johannis-Kirche |  |

Ersetzte eine ältere Orgel von Eule von 1876/77 | |||

| 1927+1936 | 420+495 | Dresden Cotta | Heilandskirche |  |

III/P | 44 | Die Orgel entstand 1927 im ersten Bauabschnitt mit 2 Manualen, Pedal und 21 Registern. Spieltisch und technische Anlagen waren vorbereitet für 3 Manuale und Pedal mit 44 Registern. 1936 erfolgte der 2. Bauabschnitt der Orgel. → Orgel |

| 1927/28 | 423 | Kötzschenbroda | Friedenskirche | III/P | 52 | Erweiterung und Umbau einer Orgel von 1885, 1999-2000 Sanierung durch die Erbauerfirma → Orgel | |

| 1928 | Oelsa | Dorfkirche | .jpg.webp) |

II/P | 16 | 1985 renoviert → Orgel | |

| 1929 | Chemnitz | Georgius-Agricola-Gymnasium |  |

II/P | 18 | Ohne Prospekt. Nach notdürftiger Reparatur der Kriegsschäden bis 1970 bespielbar. Rekonstruktion 2000/2001 durch Jehmlich Orgelbau[12] | |

| 1929 | Leipzig | Gnadenkirche Wahren | II/P | 22 | 1958 und 1984/84 sowie 1994 umdisponiert, 2017 saniert → Orgel | ||

| 1929–1930, 1937 | Meißen | Frauenkirche |  |

III/P | 56 | Neubau unter Einbeziehung von 11 Registern der Vorgängerorgel von Johann Christian Kayser (1810), 1937 erweitert und umdisponiert, nach dem Weltkrieg umgebaut, 2017–2021 durch Jehmlich restauriert und auf den Zustand von 1937 rekonstruiert | |

| 1931 | 460 | Oberlungwitz | St. Martin |  |

III/P | 51 | → Orgel |

| 1932 | Wurzen | Dom St. Marien |  |

III/P | 46 | 1998–2001 und 2007 Erneuerung und Erweiterung durch die Orgelwerkstatt Christian Reinhold[13] auf 49 Register und 7 Transmissionen/Auszüge sowie Nebenregister → Orgel | |

| 1936 | Bockwitz | Christus-König-Kirche | 1972 wegen Baufälligkeit abgerissen.[14] | ||||

| 1938 | Chemnitz-Reichenbrand | Johanneskirche | .jpg.webp) |

III/P | 48 | → Orgel | |

| 1942 | 611 | Pirna | Hausorgel Familie Kreysig | .jpg.webp) |

II/P | 7 | seit 2002 in der Friedhofskapelle Pirna (Bild) → Orgel |

| 1949 | 645 | Rosenthal | Wallfahrtskirche |  |

III/P | 40 | |

| 1952 | 678 | Aue | Mater Dolorosa | ||||

| 1953 | 684 | Hoyerswerda | Kath. Pfarrkirche Heilige Familie |  |

III/P | 30 | |

| 1954 | 698 | Plauen | Erlöserkirche | III/P | 32 | → Orgel | |

| 1955/57 | 716 | Ilfeld | St.-Georg-Marien |  |

II/P | 27 | |

| 1956 | 721 | Dresden-Weißer Hirsch | St. Hubertus | _(cropped).jpg.webp) |

II/P | 11 | → Orgel |

| 1956 | 719 | Zwickau | St.-Marien-Kirche | .jpg.webp) |

I | 4 | Positiv in der Kapelle → Orgel |

| 1957 | 729 | Elbingerode | St. Jakobi |  |

II/P | 7 | Kleinorgel |

| 1957 | 737 | Oranienburg | Stadtkirche St. Nicolai | .jpg.webp) |

II/P | 12 | erbaut für Georgenkirche Bad Freienwalde, 1972 Umsetzung durch Orgelbau Fahlenberg → Orgel → Orgel |

| 1958 | 750 | Dresden | St.-Petri |  |

II/P | 27 | → Orgel |

| 1961 | 769 | Friedrichroda | St. Blasius |  |

II/P | 23 | 2011 Restaurierung durch Orgelbau Kutter → Orgel |

| 1961 | 797 | Aue | Nikolaikirche | III/P | 36 | ||

| 1962 | 699 | Glauchau | Mariä Himmelfahrt | .jpg.webp) |

III/P | 26 | → Orgel |

| 1963 | 800 | Dresden | Kreuzkirche |  |

IV/P | 76 | seit 2008 80 Register → Orgel |

| 1965 | 837 | Berlin-Friedrichshain | St.-Antonius-Kirche |  |

II/P | 24 | → Orgel |

| 1965 | 843 | Neustadt (Eichsfeld) | St. Simon und Judas | _St._Simon_und_Judas_05.jpg.webp) |

II/P | 18 | → Orgel (PDF) |

| 1966 | 842 | Dresden-Weißer Hirsch | Ev.-Luth. Kirche | .jpg.webp) |

II/P | 16 | → Orgel |

| 1968 | 806 | Wolgast | Herz-Jesu-Kirche | ||||

| 1968 | 835 | Niederorschel | St. Marien |  |

II/P | 22 | |

| 1968 | 847 | Bad Schmiedeberg | Kath. Kirche | I/P | 7 | ||

| 1970 | 905 | Dresden | Kulturpalast (Großer Saal) | II/P | 24 | Umsetzung durch die Erbauerfirma 2015 nach Cottbus in die Propsteikirche → Orgel | |

| 1971 | 895 | Wustrow | Kirche Wustrow |  |

II/P | 14 | → Orgel |

| 1971 | Bad Liebenstein | Friedenskirche |  |

II/P | 15 | ||

| 1972 | 927 | Meiningen | Katholische Kirche Unsere Liebe Frau |  |

II/P | 21 | Einbau in einer Dekanatskirche, seltener Kirchenbau während der DDR-Zeit |

| 1972 | 916 | Eisenach | St. Elisabeth | II/P | 18 | ||

| 1972 | 907 | Berlin-Baumschulenweg | St. Anna | .jpg.webp) |

II/P | 13 | → Orgel |

| 1973 | 933 | Berlin-Pankow | St. Augustinus | _Orgel_2008_(Alter_Fritz)_01.JPG.webp) |

II/P | 26 | → Orgel |

| 1973 | 936 | Berlin-Prenzlauer Berg | Gethsemanekirche | .jpg.webp) |

II/P | 25 | → Orgel |

| 1974 | 945 | Dirmingen | Evangelische Kirche | .JPG.webp) |

II/P | 15 | → Orgel |

| 1974 | 952 | Berlin-Blankenburg | Dorfkirche | .jpg.webp) |

I/P | 8 | → Orgel |

| 1976 | 964 | Elmenhorst/Lichtenhagen | Dorfkirche | II/P | 16 | ||

| 1976 | 973 | Radebeul | Betsaal der Kath.-Apostol. Gemeinde | II | 7 | ||

| 1976 | 960 | Chemnitz | Stadthalle Chemnitz | IV/P | 80 | 1972–1976 erbaut; 1976 Einbau in die Stadthalle → Orgel | |

| 1979 | 1000 | Magdeburg-Altstadt | Kloster Unser Lieben Frauen | .jpg.webp) |

IV/P | 62 | → Orgel |

| 1980 | 1001 | Blankensee (Trebbin) | Johannische Kirche |  |

II/P | 32 | → Orgel |

| 1981 | 1018 | Mühlhausen/Thüringen | St. Josef |  |

III/P | 35 | Schleiflade, elektrische Ton- und Registertraktursysteme |

| 1982 | 1021 | Lübben (Spreewald) | St. Trinitatis |  |

I/P | 6 | → Orgel |

| 1982 | 1027 | Florø (Westnorwegen) | Kirche von Florø | .jpg.webp) |

III/P | 30 | → Orgel |

| 1984 | 1035 | Berlin-Mitte | Konzerthaus | .jpg.webp) |

IV/P | 74 | 1994 neue Setzeranlage und Zusatzregister |

| 1986 | 1056 | Greifswald | Kath. Kirche St. Joseph | _(retouched).JPG.webp) |

II/P | 17 | → Orgel |

| 1987 | 1068 | Berlin-Mitte | Grand Hotel | II/P | 11 | ||

| 1988 | 1061 | Magdeburg-Altstadt | Sankt-Petri-Kirche | 7_(cropped).JPG.webp) |

II/P | 23 | → Orgel |

| 1988 | 1066 | Greifswald | Dom St. Nikolai |  |

III/P | 51 | Gehäuse von Vorgängerorgel (1832) übernommen → Orgel |

| 1988 | 1075 | Neubrandenburg | St. Josef – St. Lukas | II/P | 17 | → Orgel | |

| 1989 | 1073 | Zwickau | Friedenskirche | .jpg.webp) |

II/P | 20 | → Orgel |

| 1990 | 1084 | Tuttlingen | Maria Königin | .jpg.webp) |

III/P | 33 | |

| 1991 | 1103 | Dresden-Kaditz | Emmauskirche |  |

II/P | 19 | |

| 1992 | 1099 | Leipzig-Schleußig | Bethanienkirche | II/P | 28 | ||

| 1993 | Potsdam | Filmmuseum Potsdam | II/P | 7/44 Auszüge | Kinoorgel 1929 von M. Welte & Söhne bis 1979 im Luxor-Palast Chemnitz, Wiederaufbau und Restaurierung | ||

| 1993 | Rabenau | St.Egidien | %252C_St._Egidien%252C_Orgel_(1).jpg.webp) |

II/P | 15 | → Orgel | |

| 1995 | 1115 | Dresden-Briesnitz | Briesnitzer Kirche | .jpg.webp) |

II/P | 32 | → Orgel |

| 1996 | 1121 | Budapest, Ungarn | Große Synagoge |  |

IV/P | 63 | Neubau[15] |

| 1997 | Oschersleben (Bode) | Pfarrkirche St. Marien Unbefleckte Empfängnis | .JPG.webp) |

22 | |||

| 1997 | 1123 | Sumida, Tokio | Sumida Triphony Hall | .jpg.webp) |

III/P | 66 | |

| 1997 | 1125 | Berlin-Mitte | Nikolaikirche | _%E2%80%93_Orgel.jpg.webp) |

III/P | 44 | |

| 1998 | 1128 | Schneeberg | St.-Wolfgangs-Kirche | .jpg.webp) |

III/P | 56 | → Orgel |

| 2000 | 1140 | Meißen | Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen |  |

I | 4 | 22 Porzellanpfeifen im Prospekt der Porzellanorgel → Orgel |

| 2003 | 1151 | Herøy / Norwegen | Herøy kyrkje | .jpg.webp) |

II/P | 31 | → Orgel |

| 2005 | 1154 | Lauenstein | Evang. Stadtkirche | %252C_Stadtkirche%252C_Orgel_(1).jpg.webp) |

II/P | 19 | als Ersatz für Op.3 erbaut 1818, das durch Brand 2003 verloren ging → Orgel |

| 2005 | 1156 | Łódź / Polen | Akademia Muzyczna | .jpg.webp) |

II/P | 22 | → Orgel |

| 2006 | Leipzig | Museum für Musikinstrumente der Universität | II/P | 7/40 Auszüge | Kinoorgel von M. Welte & Söhne 1931 im UFA Palast-Theater Erfurt, Wiederaufbau und Restaurierung | ||

| 2006 | 1155 | Zittau | Kath. Pfarrkirche Mariä Heimsuchung | II/P | 26 | zum Teil Wiederverwendung vorhandener Register der Schuster-Orgel von 1959/1960[16] → Orgel | |

| 2010 | Chemnitz-Ebersdorf | Stiftskirche | II/P | 15 | mechanische Spiel- und Registertrakturen | ||

| 2014 | 1166 | Titisee-Neustadt | Christkönigkirche | _(cropped).jpg.webp) |

II/P | 19 | → Orgel |

| 2016/17 | 1161 | Leipzig | Paulinum, Aula und Universitätskirche St. Pauli | _gerade.jpg.webp) |

III/P | 46 | Disposition angelehnt an die Vorgängerorgel von Johann Scheibe (1717) → Orgel |

Literatur

- Ulrich Dähnert: Historische Orgeln in Sachsen. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1980.

- Ernst Flade: Leben und Werk der Mitglieder dieser Familie anlässlich der 125-Jahrfeier der Firma. In: Zeitschrift für Kirchenmusiker. Band 16, 1934, S. 2–4.

- Gebrüder Jehmlich, Königlich Sächsische Hoforgelbauer. Dresden 1910 (mit Auswahl von Neubau-Dispositionen 1900-1910).

- Frank-Harald Greß: 200 Jahre Jehmlich-Orgelbau. In: Ars Organi. Band 56, 2008, S. 219–222.

- 150 Jahre Orgelbau Gebrüder Jehmlich, Orgelbaumeister Dresden. 1808-1958. Dresden 1958.

- Hubert Kalix (Red.): Festschrift zur Wiedereinweihung der Jehmlich-Orgel. Herausgeber: Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Lorenzkirch, 1999.

- Marina Lang: Ein sächsischer Orgelbauer. Zum 200. Geburtstag Johann Gotthold Jehmlichs. In: Union. Nr. 270, 17. November 1981.

- Marina Lang: 1897 Wendepunkt für die Orgelwerkstatt. Orgelbau Gebrüder Jehmlich bezog vor 100 Jahren Fabrik an der Großenhainer Straße. In: Dresdner neueste Nachrichten. 29. November 1997.

- Marina Lang: Jubiläum der sächsischen Orgelbaufirma Jehmlich. in: Sächsische Heimatblätter. Zeitschrift für Sächsische Geschichte. Denkmalpflege, Natur und Umwelt. 44. Jahrgang, Heft 6/1998, S. 349–365.

- Marina Langa: 200 Jahre sächsischer Orgelbau Jehmlich. Aus der Geschichte des ältesten Orgelbaubetriebs in Deutschland. In: BIS. 1, 2008, 4, S. 262–263.

- Marina Lang: Orgelbaufirma Jehmlich. In: Instrumentenbau-Zeitschrift. Band 62, Nr. 9–10, 2008, S. 28.

- Wilfried Mai, Marina und Matthias Lang: Drei Brüder gründeten eine Firma. Die Geschichte des VEB Jehmlich Orgelbau Dresden (I). In: Union. 22. Dezember 1983, S. 4.

- Wilfried Mai, Marina und Matthias Lang: „… immer das beste Lob vernommen“. Die Geschichte des VEB Jehmlich Orgelbau Dresden (II). In: Union. 27. Dezember 1983, S. 3.

- Wilfried Mai, Marina und Matthias Lang: „… brachte die Gemeinde in Begeisterung“. Die Geschichte des VEB Jehmlich Orgelbau Dresden (III). In: Union. 20. Januar 1984, S. 4.

- Wilfried Mai, Marina und Matthias Lang: „hat weder Kosten noch Mühe gescheut“. Die Geschichte des VEB Jehmlich Orgelbau Dresden (IV). In: Union. 31. Januar 1984, S. 4.

- Wilfried Mai, Marina und Matthias Lang: „… denn das Werk lobt auch seinen Meister“. Die Geschichte des VEB Jehmlich Orgelbau Dresden (V). In: Union. 8. März 1984, S. 4.

- Wilfried Mai, Marina und Matthias Lang: Neues für den Orgelbau. Die Geschichte des VEB Jehmlich Orgelbau Dresden (VI). In: Union. 13. März 1984, S. 4.

- Fritz Oehme: Handbuch über ältere und neueste Orgelwerke im Königreich Sachsen. Suppl. Hrsg. von Wolfram Hackel. Leipzig 1978, 88 f. (Genealogie und Dispositions-Register).

- Uwe Pape, Wolfram Hackel (Hrsg.): Lexikon norddeutscher Orgelbauer. Bd. 2: Sachsen und Umgebung. Pape-Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-921140-92-5, S. 168–174.

- Sächsischer Orgelbau pflegt barocke Orgelbautradition. In: Das Musikinstrument. Band 18, 1969, S. 1045–1048.

- August Schumann: Neu-Wernsdorf oder Neuwarnsdorf, Mechaniker und Orgelbaumeister Gebrüder Gämlich. in: Vollständiges Staats-, Post- und Zeitungslexikon von Sachsen. Bd. 7, Zwickau 1820, S. 163.

- Otto Türke: Die Künstlerfamilie Jehmlich. In: Centralblatt für Instrumentalmusik, Solo- und Chorgesang. 1897, S. 605.

- Otto Türke: Die Künstlerfamilie Jehmlich. In: Urania. Musik-Zeitschrift für Orgelbau, Orgel- und Harmoniumspiel. Organ für Orgelbauer, Organisten, Kantoren und Freunde der Tonkunst. Jahrgang 54, 1897, S. 86–87.

Weblinks

- Web-Seiten der Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH

- Orgel-Verzeichnis Schmidt: Jehmlich Orgelbau Dresden

- Orgelbewegung in der DDR (PDF; 389 kB)

- Organ index: Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH

- Jehmlich. In: Ludwig Finscher (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite Ausgabe, Personenteil, Band 13 (Paladilhe – Ribera). Bärenreiter/Metzler, Kassel u. a. 2005, ISBN 3-7618-1133-0 (Online-Ausgabe, für Vollzugriff Abonnement erforderlich)

- SLUB, Qucosa, 200 Jahre sächsischer Orgelbau Jehmlich von Marina Lang, 2008

Einzelnachweise

- Jana Mundus: Dresdner Orgelbauer sind weltweit gefragt. In: Sächsische Zeitung. 9. Februar 2013, abgerufen am 9. Februar 2013.

- zu Gotthelf siehe Ulrich Dähnert: Jehmlich, Gotthelf Friedrich. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 10, Duncker & Humblot, Berlin 1974, ISBN 3-428-00191-5, S. 386 (Digitalisat).

- Marina Lang: Gotthelf Friedrich Jehmlich. In: MGG online. GbR MGG, abgerufen am 12. Januar 2022 (deutsch).

- Marina Lang: Johann Gotthold Jehmlich. In: MGG online. Inhalt c 2022 GbR MGG, 2003, abgerufen am 12. Januar 2022 (deutsch).

- Marina Lang: Carl Gottlieb Jehmlich. In: MGG online. GbR MGG, 2003, abgerufen am 12. Januar 2022 (deutsch).

- Kerstin Leiße: Eine Königin: 50 Jahre große Jehmlich-Orgel in der Dresdner Kreuzkirche. In: Dresdner Neueste Nachrichten, 29. Oktober 2013.

- August Schumann: Neu-Wernsdorf oder Neuwarnsdorf. In: August Schumann (Hrsg.): Vollständiges Staats-, Post- und Zeitungslexikon von Sachsen. Band 7. Gebrüder Schumann, Zwickau 1820, S. 163 (digitale-sammlungen.de).

- Jehmlich Orgelbau Dresden: Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH, Firmengeschichte. In: Jehmlich Orgelbau Dresden. 2022, abgerufen am 12. Januar 2022 (deutsch).

- Marina Lang: Jubiläum der sächsischen Orgelbaufirma Jehmlich, in: Sächsische Heimatblätter 44, 1998, S. 349-365. In: Sächsische Heimatblätter (Hrsg.): Sächsische Heimatblätter. Band 44, Nr. 6. SDV-GmbH, Dresden 1998, S. 349–365.

- Marina Lang: 200 Jahre sächsischer Orgelbau Jehmlich: aus der Geschichte des ältesten Orgelbaubetriebs in Deutschland. In: Sächsische Landesbibliothek-Staats-und Universitätsbibliothek [SLUB Dresden] (Hrsg.): BIS. Band 1, Nr. 4. Dresden 2008, S. 262–263.

- Orgel Databank

- Die Orgel. Georgius-Agricola-Gymnasium Chemnitz, abgerufen am 14. November 2013.

- Bemerkenswerte Aufträge gestern, heute, morgen… Orgelwerkstatt Christian Reinhold, abgerufen am 15. November 2019.

- Orgel. Katholische Pfarrgemeinde „St. Hedwig“ Lauchhammer, abgerufen am 15. November 2019.

- Synagoge, Budpest, Ungarn. Jehmlich Orgelbau Dresden, abgerufen am 15. November 2019.

- Kath. Kirche „Maria Heimsuchung“ Zittau. Jehmlich Orgelbau Dresden, abgerufen am 15. November 2019.