Großefehn

Die Gemeinde Großefehn (plattdeutsch Grootfehn) liegt im Landkreis Aurich in Ostfriesland. Den Kern bilden die drei Dörfer Ost-, Mitte- und Westgroßefehn. Verwaltungssitz der Gemeinde ist Ostgroßefehn. Das Adjektiv lautet Großefehntjer mit dem für das Ostfriesische Plattdeutsch üblichen Diminutiv -(t)je.

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Niedersachsen | |

| Landkreis: | Aurich | |

| Höhe: | 4 m ü. NHN | |

| Fläche: | 127,2 km2 | |

| Einwohner: | 14.126 (31. Dez. 2020)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 111 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 26629 | |

| Vorwahlen: | 04943, 04944, 04945, 04946 | |

| Kfz-Kennzeichen: | AUR, NOR | |

| Gemeindeschlüssel: | 03 4 52 006 | |

| Gemeindegliederung: | 14 Ortschaften | |

| Adresse der Gemeindeverwaltung: |

Kanalstraße Süd 54 26629 Großefehn | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Erwin Adams (parteilos) | |

| Lage der Gemeinde Großefehn im Landkreis Aurich | ||

Karte | ||

Großefehn liegt am Südrand des Landkreises Aurich. Mit 14.126 Einwohnern, die sich auf etwas mehr als 127 Quadratkilometer verteilen, ist die Gemeinde dünn besiedelt. Einer Einwohnerdichte von 111 pro Quadratkilometer stehen Vergleichswerte von 148 (Ostfriesland) und 230 (Deutschland) gegenüber. In der Raumordnung des Landes Niedersachsen wird Großefehn als Grundzentrum geführt.

Der Ortsteil Westgroßefehn ist die zweitälteste Fehnsiedlung Deutschlands (nach Papenburg) und die älteste Ostfrieslands. Mehrere Ortsteile auf der Geest sind jedoch deutlich älter, die frühmittelalterliche Besiedlung geht insgesamt auf das 7./8. Jahrhundert zurück. Die heutige Gemeinde Großefehn entstand im Zuge der niedersächsischen Gemeindereform 1972 aus 14 bis dahin selbstständigen Gemeinden, die heute die Ortsteile bilden.

Die Wirtschaft der Gemeinde ist von mittelständischen Betrieben und Tourismus geprägt. Die Gemeinde verzeichnet jährlich mehr als 190.000 Gäste. Landwirtschaft spielt bei der Flächennutzung eine bedeutende Rolle, wobei Milchviehhaltung vorherrscht. Die Kommune ist jedoch eine Auspendlergemeinde.

Zum kulturellen Erbe der Gemeinde zählt neben historischen Kirchen auch der weitenteils erhaltene Fehncharakter mit Kanälen und Brücken. In der Gemeinde sind zudem fünf historische Windmühlen erhalten geblieben, weshalb sich Großefehn auch als Mühlengemeinde oder Fünf-Mühlen-Land bezeichnet.

Aus der Gemeinde Großefehn stammt der Philosoph Wilhelm Schapp. Zu den bedeutenden Söhnen der Gemeinde zählt zudem Rolf Trauernicht, der einer der beiden „Väter“ des vorzeitigen Lückenschlusses der Bundesautobahn 31 war.

Geographie

Lage und Ausdehnung

Großefehn liegt im Süden des Landkreises Aurich in Ostfriesland und sehr zentral innerhalb dieser Region im äußersten Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland. Die Gemeinde grenzt im Norden direkt an Aurich. Weitere größere Städte in der Nähe sind Emden im Westen (etwa 25 Kilometer entfernt) sowie Wilhelmshaven, das sich in nur unwesentlich größerer Entfernung nordöstlich von Großefehn befindet. Die nächstgelegene Großstadt ist Oldenburg, etwas mehr als 50 Kilometer südöstlich vom Zentrum der Gemeinde in Ostgroßefehn gelegen. Innerhalb Ostfrieslands gehört Großefehn zum Landstrich Auricherland. In der Raumordnung des Landes Niedersachsen wird Großefehn als Grundzentrum geführt.

Die Gemeinde erstreckt sich über 127,25 Quadratkilometer, was sie nach Fläche zur siebtgrößten in Ostfriesland macht und zur drittgrößten im Landkreis Aurich nach der Kreisstadt und der Gemeinde Krummhörn. Die größte Ausdehnung beträgt in Nord-Süd-Richtung zwischen dem Ems-Jade-Kanal und Bagband im Süden ungefähr 13,5 Kilometer, in Ost-West-Richtung zwischen der Gemarkung Fiebing im Osten und dem Zusammenfluss von nördlichem und südlichem Fehntjer Tief im Westen etwas mehr als 16 Kilometer.

Geologie und Hydrologie

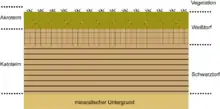

Geologisch wird die Gemeinde Großefehn wie ganz Ostfriesland oberflächlich von Schichten des Pleistozäns und des Holozäns gebildet. Pleistozäne Schichten sind in den Geestgegenden des Gemeindegebiets zu finden, die sich im Süden um die Orte Bagband und Strackholt sowie im Norden um die Orte Holtrop, Wrisse, Felde und Aurich-Oldendorf befinden. Die Böden der ostfriesischen Geest bestehen zumeist aus Decksanden und Geschiebelehm.[2]

Dazwischen befinden sich in der Mitte und insbesondere im Osten des Gemeindegebietes ausgedehnte Hochmoorgebiete, bei denen es sich um Regenmoore, genauer Plateauregenmoore, handelt. Der Beginn ihrer Entstehung erfolgte vor rund 5000 Jahren. Von wenigen kleinen Arealen abgesehen, finden sich jedoch kaum noch ursprüngliche Hochmoorflächen. Im Zuge der Moorkolonisierung wurden die das Hochmoor bildenden Torfschichten bis auf die sandige/mineralische Schicht darunter abgetorft. Der tiefer gelegene Schwarztorf wurde getrocknet und als Brennmaterial genutzt, die zuvor abgeräumte Weißtorfschicht oft mit herbeigeschafftem Düngematerial wie Rinderdung oder Schlick von der Küste vermengt, um den Boden fruchtbarer zu machen.

Im Südwesten des Gemeindegebietes bei Timmel findet sich zudem überschlicktes Niedermoor, eine holozäne Schicht. Im Verlauf des Bagbander Tiefs sowie der Flumm und des Fehntjer Tiefs liegen am Rande dieser Fließgewässer bis zu 30 Zentimeter Schlickboden.[3]

Das Gemeindegebiet ist von einer Vielzahl von Wasserläufen durchzogen, von denen der Großteil künstlich angelegt oder vertieft worden ist. Es handelt sich dabei zumeist um die ab 1633 in einem Zeitraum von fast 300 Jahren angelegten Fehnkanäle, die der Entwässerung der Moore und der Ansiedlung von Kolonisten dienten. Die letzten dieser künstlich angelegten Fehnkanäle waren die Stelzenwieke und die Pallerwieke im äußersten Osten Großefehns, die nach Veränderungen durch die Kommunalreform 1972 jedoch teilweise zur Nachbarstadt Wiesmoor gehören. Sie wurden erst 1934 ausgehoben und zwar trotz inzwischen technisch verbesserter Möglichkeiten wesentlich in Handarbeit: Es handelte sich um eine Maßnahme im Zuge von Arbeitsbeschaffungsprogrammen.[4] Als letzte größere Entwässerungsmaßnahme erfolgte in den 1960er-Jahren der Bau des Sauteler Kanals von Großefehntjer Gemeindegebiet durch die Nachbargemeinde Moormerland zur Ems. Bei ihm handelt es sich jedoch nicht um einen Fehnkanal, der zur Ansiedlung von Moorkolonisten diente. Vielmehr wurde der Sauteler Kanal gegraben, weil die vorhandenen Kanäle für die Entwässerung nicht mehr ausreichten. Er nimmt Wasser aus den anliegenden Fehnkanälen auf, an seinen Ufern befinden sich jedoch (außer den vorhandenen) keine neuen Fehnsiedlungen.

Größere Fließgewässer im Gemeindegebiet sind das Fehntjer Tief und dessen Zufluss Flumm sowie das Bagbander Tief. Das Fehntjer Tief hat einen nördlichen und einen südlichen Arm. Der Zusammenfluss befindet sich im Grenzdreieck der Gemeinden Großefehn, Ihlow und Moormerland, etwas mehr als einen Kilometer nordwestlich von Timmel. Der südliche Arm wird aus dem Spetzerfehnkanal und dem Neuefehnkanal in der Nachbargemeinde Neukamperfehn gespeist. Der nördliche Arm beginnt am Zusammenfluss von Flumm und Großefehnkanal in Westgroßefehn. Die Flumm hat ihren Ursprung in der äußersten Nordostecke des Gemeindegebiets an der Grenze zur Wiesmoorer Ortschaft Marcardsmoor. Das Flüsschen wurde in früheren Zeiten auch Norder Ehe genannt (siehe Abschnitt Entwicklung des Gemeindenamens). Das Bagbander Tief ist ein stark mäandrierendes Flüsschen an der südlichen Gemeindegrenze. Es wird aus der Moorgegend östlich von Strackholt mit Wasser gespeist. Neben den Kanälen und Flüsschen gibt es im Gemeindegebiet zahlreiche Entwässerungsgräben, regional Schloote genannt.

Das größte Gewässer in Großefehn, das Timmeler Meer, wurde ebenfalls künstlich angelegt. Es wurde in den Jahren 1985/1986 gezielt für den Tourismus ausgebaggert. Das Timmeler Meer hat eine Fläche von 25 Hektar. Daneben gibt es nordöstlich von Timmel noch das wesentlich kleinere Frauenmeer, einen See, der während der Weichsel-Kaltzeit entstand. Das Großefehntjer Gemeindegebiet grenzt zudem nahe Timmel an das Boekzeteler Meer, dessen Wasserfläche sich jedoch auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Moormerland befindet.

Gelegentlich kommt es im Großefehntjer Gemeindegebiet bei anhaltendem Winterregen zu Überschwemmungen.[5][6] Die Gemeinde sucht nach Polderflächen, die im Notfall geflutet werden können. Außerdem sollen die Schleusen des Großefehnkanals automatisiert werden, um einen zügigeren Abfluss sicherzustellen.[7]

Die Gemeinde liegt im Durchschnitt etwa fünf Meter über Normalnull.

Flächennutzung

| Nutzung | Fläche in ha |

|---|---|

| Gebäude- und Freifläche | 1.002 |

| davon Wohnfläche | 598 |

| davon Gewerbe- und Industriefläche | 83 |

| Betriebsfläche | 26 |

| davon Abbauflächen (bes. Sand) | 3 |

| Erholungsfläche | 63 |

| davon Grünanlage | 41 |

| Verkehrsfläche | 565 |

| davon Straße, Weg, Platz | 565 |

| Landwirtschaftsfläche | 10.530 |

| davon Moor | 49 |

| Wasserfläche | 242 |

| Waldfläche | 246 |

| Flächen anderer Nutzung | 49 |

| davon Friedhöfe | 6 |

| davon Unland | 3 |

| Gesamtfläche | 12.723 |

Die Flächennutzungstabelle[8] rechts macht den überragenden Anteil der Landwirtschaftsflächen an der Gesamtfläche Großefehns deutlich: Er beträgt fast 83 Prozent und liegt damit noch über dem ostfriesischen Durchschnitt von 75 Prozent,[9] der seinerseits bereits deutlich über dem bundesrepublikanischen Durchschnitt von 52 Prozent liegt. 49 Hektar davon sind noch reines Moorgebiet. Die im Abschnitt unten genannten Natur- und Landschaftsschutzgebiete sind zum größten Teil unter den Landwirtschaftsflächen erfasst und werden teils extensiv genutzt. Gewässer, vor allem das Timmler Meer und die Fehnkanäle, aber auch Entwässerungsgräben, bedecken zirka 1,9 Prozent des Gemeindegebietes. Großefehn ist nur wenig bewaldet – selbst innerhalb des waldarmen Ostfriesland, das im bundesrepublikanischen Vergleich eine extrem unterdurchschnittliche Waldfläche aufweist. Bäume finden sich vor allem rund um die Geestdörfer in Form ausgedehnter Wallheckenlandschaften. Von den Bäumen auf diesen Wallhecken abgesehen, ist die Gemeinde sehr baumarm. Es finden sich nur wenige (und kleinere) aufgeforstete Flächen, die meisten zwischen Westgroßefehn und Timmel. In früheren Jahrhunderten wurde der Baumbestand gerodet, um einerseits Bauholz, andererseits Raum für die Landwirtschaft zu gewinnen.

Gemeindegliederung

Großefehn umfasst 14 Ortsteile. Hier angegeben sind die einzelnen Ortschaften, nach Einwohnerzahl geordnet.[10] Aufgeführt ist zudem die (gerundete) Fläche des Dorfes und seiner zugehörigen Gemarkung.

- Ostgroßefehn (3586 Ew., 930 ha)

- Spetzerfehn (1810 Ew., 817 ha)

- Strackholt (1498 Ew., 2193 ha)

- Aurich-Oldendorf (mit Hooge Brinken und Moorlage) (1468 Ew., 1967 ha)

- Holtrop (1448 Ew., 1346 ha)

- Mittegroßefehn (1054 Ew., 368 ha)

- Timmel (926 Ew., 1186 ha)

- Akelsbarg (517 Ew., 796 ha)

- Bagband (361 Ew., 1314 ha)

- Westgroßefehn (225 Ew., 194 ha)

- Wrisse (202 Ew., 338 ha)

- Felde (194 Ew., 431 ha)

- Ulbargen (193 Ew., 422 ha)

- Fiebing (174 Ew., 413 ha)

Nachbargemeinden

Großefehn grenzt im Westen an die Gemeinde Ihlow, im Norden an die Kreisstadt Aurich (Stadtteile Schirum, Wiesens und Brockzetel) und im Osten an die Stadt Wiesmoor. Diese drei Kommunen sind im Landkreis Aurich gelegen. Südöstlich von Großefehn liegt die Gemeinde Uplengen, und im Süden liegen die Gemeinden Firrel, Hesel und Neukamperfehn (alle Samtgemeinde Hesel). Südwestlich von Großefehn befindet sich die Gemeinde Moormerland. Die letztgenannten Kommunen liegen allesamt im Landkreis Leer.

Ein Teil der Grenze zur Gemeinde Ihlow wird vom nördlichen Arm des Fehntjer Tiefs gebildet, der östlichste Teil der Grenze zur Stadt Aurich vom Ems-Jade-Kanal. Die Grenze zur Stadt Wiesmoor ist äußerst verwinkelt. Auf Fehntjer Seite (Ostgroßefehn, Spetzerfehn) und Wiesmoorer Seite (Wilhelmsfehn I und II, Auricher Wiesmoor II) werden mehrere Fehnkanäle und zugehörige Siedlungen von der Grenze durchschnitten.

Klima

Großefehn liegt in der gemäßigten Klimazone. Das Gemeindegebiet steht generell im Einfluss der Nordsee. Im Sommer sind die Tagestemperaturen tiefer, im Winter häufig höher als im weiteren deutschen Binnenland. Das Klima ist insgesamt von der mitteleuropäischen Westwindzone geprägt.

Klimatisch besondere Verhältnisse herrschen hingegen in den Hochmoor-Gebieten, die Teile des Gemeindegebietes ausmachen. Wegen der Untergrundverhältnisse in einem Regenmoor sind die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht extrem. Im Sommer kann es tagsüber zu sehr hohen Temperaturen am Boden kommen, so dass durch Selbstentzündung Moorbrände entstehen können. Zudem sind Moorgegenden sehr viel nebelintensiver als die Umgebung.

Nach der effektiven Klimaklassifikation von Köppen befindet sich Großefehn in der Einteilung Cfb.

- Klimazone C: Warm-Gemäßigtes Klima

- Klimatyp Cf: Feucht-Gemäßigtes Klima

- Klimauntertyp b: warme Sommer

Die nächstgelegene Wetterstation befindet sich im benachbarten Aurich, das sehr ähnliche klimatische Bedingungen aufweist. Die Klimatabelle der dortigen Station:

|

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Aurich

Quelle: [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schutzgebiete

Großefehn ist reich an Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie Naturdenkmälern. Die Gemeinde hat in unterschiedlich hohem Maße Anteil an fünf Naturschutzgebieten und grenzt an ein sechstes an. Hinzu kommen drei Landschaftsschutzgebiete und mehr als zwei Dutzend Bäume oder Baumgruppen, die als Naturdenkmäler ausgewiesen sind.

Ein winziger Anteil von 2 Hektar an dem 340 Hektar großen Naturschutzgebiet (NSG) Fehntjer Tief-Süd (Unterschutzstellung 1979) entfällt auf Großefehn. Am NSG Fehntjer Tief-Nord, 450 Hektar groß und seit 1990 unter Schutz, hat die Gemeinde ebenfalls Anteil. Nordöstlich dieses Gebietes schließen sich nacheinander die Naturschutzgebiete Feuchtgebiet Westgroßefehn (8 Hektar, seit 1983) sowie Flumm-Niederung (365 Hektar, seit 1995) unmittelbar an. Beide liegen komplett auf Großefehntjer Gebiet. Die vier genannten Schutzgebiete sind Teil des FFH-Gebietes „Fehntjer Tief und Umgebung“ und des EU-Vogelschutzgebietes „Fehntjer Tief“. Es handelt sich bei diesen Schutzgebieten überwiegend um Feuchtwiesenlandschaften. Seit der Unterschutzstellung haben sich die Bestände an Wiesenvögeln erholt. So wurden 2010 insgesamt 278 Kiebitzbrutpaare, 100 Brutpaare der Uferschnepfe sowie 60 Brutpaare des Großen Brachvogels gezählt. Zu den weiteren vorhandenen Arten gehören Braun-, Blau- und Schwarzkehlchen, Schilfrohrsänger, Rohrweihe sowie Löffel- und Schnatterenten.[12] Im Jahr 2006 wurde zudem der Hochmoorkomplex Wiesmoor-Klinge als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Es umfasst 351 Hektar und erstreckt sich teils auf das Gebiet der Nachbargemeinde Wiesmoor. An das NSG Boekzeteler Meer, dessen Seefläche in der Nachbarstadt Moormerland liegt, grenzt Großefehn mit dem Nordostufer an.

Bereits seit 1966 ist das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Boekzeteler Meer und Umgebung nördlich des genannten Sees unter Schutz gestellt (37 Hektar). Das LSG Oldehave südöstlich von Bagband umfasst 741 Hektar und ist seit 1975 geschützt. Hinzu kommt das 12 Hektar große LSG Resthochmoorfläche Kreismoor im äußersten Nordosten des Gemeindegebietes, das seit 1985 geschützt ist. Als kleinere Naturdenkmäler kommen zudem Bäume oder Baumgruppen in fast allen Dörfern der Gemeinde hinzu, in mehreren Dörfern auch zwei bis vier von diesen.[13]

Geschichte

Ur- und Frühgeschichte

„In den Geestgebieten des Auricherlandes spielten früher wegen der hohen Grund- und Stauwasserverhältnisse selbst geringe Höhenunterschiede von nur wenigen Dezimetern eine entscheidende Rolle bei der Anlage von Wohnplätzen und Ackerland. Siedlungsgünstig waren von jeher die flachen, sandigen Geestrücken und -inseln zwischen den von Nordost nach Südwest streichenden Talungen der Geestbäche, zum Beispiel der (…) Flumm. Sie haben seit der Jungsteinzeit wegen ihrer relativen Trockenlage und ihrer mit den einfachen Ackergeräten früherer Zeiten leicht zu bearbeitenden „leichten“ Böden immer wieder auf landnehmende Bevölkerungsgruppen siedlungsanziehend gewirkt. Auf ihnen liegen heute unsere ältesten Geestdörfer, die Gastensiedlungen, deren Wohnplätze sich häufig an den Bachtalrändern reihen […].“

In den Geest-Gegenden des heutigen Gemeindegebietes wurden Funde aus mehreren ur- und frühgeschichtlichen Epochen verzeichnet. Am Rande des Bagbander Tiefs ist ein neolithischer Siedlungsplatz mit zahlreichen Artefakten nachgewiesen, darunter ein Abschlag von der Kante eines geschliffenen Beiles, das wahrscheinlich auf die Trichterbecherkultur zu datieren ist.[15] Ebenfalls nahe Bagband wurde neben Feuersteintrümmern ein Steinbeil der Einzelgrabkultur entdeckt.[16] Ein solcher Fund kam auch im Ortsteil Felde zum Vorschein.[17]

Anhand solcher Funde sowie der Lage von Hügelgräbern wurde das ostfriesische Wegenetz der Bronzezeit rekonstruiert. Einer der wichtigsten Wege führte demnach durch das Gemeindegebiet. Er verband die Geest im Bereich der heutigen Orte Leer und Hesel mit dem Geestbereich um Aurich.[18] Als natürliches Hindernis zwischen diesen Bereichen lag das Moorgebiet um das heutige Spetzerfehn, das mit einem Bohlenweg überquert wurde, die Spetze. Der Begriff stammt von dem mittelniederdeutschen speke und bedeutet so viel wie ‚Knüppel- oder Faschinendamm durch sumpfiges Gelände‘.[19] Die Spetze verband die Gemarkungen der heutigen Orte Strackholt und Aurich-Oldendorf.

Im Gemeindegebiet wurden Keramikscherben der Römischen Kaiserzeit entdeckt. Da die Römer möglicherweise ein Militärlager an der Ems besaßen, lässt dies auf Tauschgeschäfte der damaligen Bewohner des Gebiets mit jenem Lager schließen.

Mittelalter und frühe Neuzeit (bis 1633)

Die ältesten Siedlungen im Gemeindegebiet werden auf das 7./8. Jahrhundert datiert. Dabei handelt es sich in erster Linie um die auf der Geest gelegenen Ortsteile, namentlich Aurich-Oldendorf und Holtrop im Norden sowie Bagband und Strackholt im Süden des Gemeindegebietes. Im Norden ist wahrscheinlich Aurich-Oldendorf der älteste Ortsteil. Dort deuten eine große Zahl von Funden der Stein- und Bronzezeit über die Römische Kaiserzeit bis in das Mittelalter auf eine frühe und ständige Besiedlung des Ortsgebietes hin. Der Ort hieß im Mittelalter vermutlich anders, der Name dürfte allerdings untergegangen sein. Spätere Siedler gaben dem Ort dann den Namen Aldenthorpe, der später zu Oldendörp oder Oldendorf wurde, also das alte Dorf. Das lokale Attribut Aurich- kam erst später hinzu, um es von anderen Oldendorps im Nordwesten zu unterscheiden. Als nächstältere Siedlung im Norden des Gemeindegebietes wird Holtrop vermutet. Wie bei Strackholt im Süden weist Holtrop (früher: Holtdorp, also Holzdorf – o und r haben im Laufe der Zeit den Platz getauscht, eine nicht ungewöhnliche Lautverschiebung, das d entfiel) auf Baumbestände im frühen Mittelalter auf der Geest hin. Diese wurden zum Zwecke der Holzgewinnung aber auch zur Gewinnung von Ackerflächen gerodet. Funde lassen zudem auf die Gewinnung von Raseneisenstein schließen.[20] Die Ortsteile Felde und Wrisse wurden von Aurich-Oldendorf und Holtrop aus im Hochmittelalter bis zum Spätmittelalter besiedelt. Beide Ortsnamen weisen auf geografische Gegebenheiten hin: Bei Felde handelt es sich um ehemalige Heideflächen, bei Wrisse (vom mittelniederdeutschen wrase = Rasen oder Grasland) um Weideflächen. Besiedelt wurden die genannten Ortsteile vermutlich von Süden her, also aus Richtung Leer. Dafür spricht, dass das heutige Großefehntjer Gemeindegebiet im Mittelalter dem Bistum Münster zugeordnet war, während die weiter nördlich gelegene Gegend direkt um Aurich dem Bistum Bremen angehörte.[21]

Als einer der weiteren ältesten Siedlungsorte im Gemeindegebiet gilt Timmel. In dem Dorf am Rande der Geest, nahe dem Flüsschen Flumm und damit an einem Schifffahrtsweg gelegen, wurden Siedlungsspuren mit Häusergrundrissen aus dem 8. Jahrhundert entdeckt.[22] Im 10. Jahrhundert wurde Timmel als erster von allen Ortsteilen urkundlich erwähnt. Vermutlich ließen sich 1121 Zisterzienser in Timmel nieder. Ein Kloster hat es in Timmel jedoch nie gegeben, nur ein Vorwerk mit 250 bis 300 Hektar und einer eigenen Kapelle. Dieses wurde 1469 vom Kloster Klaarkamp in Westfriesland auf 20 Jahre an das Kloster Ihlow verpachtet. Später wurde es dem Kloster Thedinga bei Leer übereignet und fiel nach der Reformation an das ostfriesische Grafenhaus. Im 13. Jahrhundert entstanden die fünf ältesten Kirchen des Gemeindegebietes, die vermutlich alle hölzerne Vorgängerbauten hatten. Bis auf diejenige in Timmel sind die Steinbauten bis heute erhalten (s. Abschnitt Kirchen und Orgeln).

Nach den Wirren der Häuptlingskämpfe zwischen den Familien tom Brok und Ukena, später dann den Cirksena, fiel das Gemeindegebiet schließlich an letztere. Die Cirksena wurden 1464 in den Reichsgrafenstand erhoben und herrschten in den folgenden 280 Jahren über Ostfriesland. Die Reformation erfasste im frühen 16. Jahrhundert Ostfriesland und damit auch das heutige Gemeindegebiet, wobei die Gegend der lutherischen Lehre zuneigte, während im westlichen Ostfriesland der Calvinismus vorherrschte. Dies lag daran, dass die Regelung Cuius regio, eius religio vom schwachen Grafenhaus in Ostfriesland nie durchgesetzt werden konnte. 1599 wurde diese Spaltung in der Emder Konkordate vertraglich festgeschrieben. Darin wurde festgelegt, dass die einzelnen Gemeinden ihre Konfession selbst bestimmen durften.

Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das Gemeindegebiet mehrfach von fremden Truppen heimgesucht. Timmel wurde in dieser Zeit durch die Mansfeldischen Truppen verwüstet. Auch in Strackholt hinterließen die Truppen zwölf zerstörte Häuser.

Vom Beginn der Fehnkolonisierung bis zum Übergang an Preußen (1633 bis 1744)

Die Geschichte des Ortsteils (West-)Großefehn begann im Jahr 1633, als die vier Emder Kaufleute Simon Thebes, Claas Behrends, Cornelius de Rekener und Gerd Lammers von Graf Ulrich II. von Ostfriesland die Erlaubnis erhielten, das noch unkultivierte Hochmoor durch das Anlegen von Fehnkanälen nach niederländischem Vorbild abzutorfen.[23] Diese dienten zum einen der Entwässerung des Moorgebietes, zum anderen als Transportader. Ihre Ufer waren daher ein idealer Siedlungsraum für die Kolonisten. Die vier Emder gründeten zu diesem Zweck die Großefehn-Kompanie (Großefehn-Gesellschaft) als Firma, an der sie die Anteile hielten. Das erste zu kultivierende Areal umfasste eine Fläche von 400 Diemat. Die Kaufleute erhielten die Fläche in Erbpacht und verpachteten sie an die Kolonisten weiter. (West-)Großefehn ist somit die älteste nach diesem Typus angelegte Moorkolonie Ostfrieslands.

Die Hintergründe der Gründung der Fehnsiedlung sind, wie es in der Geschichte Ostfrieslands oft der Fall ist, zu einem Gutteil außerhalb der Landesgrenzen zu suchen. Torf war zu jener Zeit der wichtigste Brennstoff der Ostfriesen. Zudem sorgten verbesserte Entwässerungsmöglichkeiten und damit höhere Ernteerträge in der Marsch für den Aufstieg des Gulfhauses, wofür vermehrt Klinkersteine nötig waren – was wiederum den Brennstoffbedarf der Ziegeleien erhöhte. Obgleich die Region reich am Rohstoff Torf war, bezogen die Städte wie Emden und fruchtbare ländliche Gegenden wie die Marschen den Torf zum größeren Teil aus der benachbarten niederländischen Provinz Groningen, zum kleineren Teil auch aus dem ebenfalls benachbarten Saterland. Die niederländische Regierung hatte 1621 jedoch ein Torfausfuhrverbot verhängt, da das waldarme Land den Brennstoff selbst dringend benötigte. Als in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges auch noch die Lieferung des saterländischen Torfes stockte, gingen die vier Emder Kaufleute daran, beim Landesherrn um die Erlaubnis zur Gründung einer eigenen Fehnkolonie zu bitten. Emden selbst wurde im Dreißigjährigen Krieg wegen seiner kurz zuvor fertiggestellten Festungsanlagen nicht eingenommen und war daher in einer recht komfortablen Lage. Allerdings hatten sich aus dem Umland Flüchtlinge in die Stadt begeben, was den Brennstoffbedarf erhöhte.[24] Das Grafenhaus hingegen war einerseits mit den Folgen der Einquartierung fremder Truppen beschäftigt und andererseits machte die stets knappe Finanzlage die Gründung einer Fehnkolonie aus eigenen Mitteln unmöglich.

Ulrich II. genehmigte schließlich die Gründung der Siedlung, wobei er in erster Linie das Vorantreiben des Landesausbaus im Sinn hatte, also die landwirtschaftliche Nutzung nach dem Abgraben des Torfs. Die Kaufleute hingegen waren ausschließlich an der Rohstoffgewinnung interessiert und kümmerten sich nur schleppend um die nachträgliche Nutzung des Bodens. Bis 1675, als das östliche Ende des heutigen Westgroßefehns erreicht wurde, setzte die Fehngesellschaft ausschließlich Lohnarbeiter zum Graben des Kanals und zum Abtorfen des Moores ein. Erst danach, als das Gebiet des heutigen Mittegroßefehn erreicht war, übernahmen Untererbpächter diese Aufgabe, mit dem Ziel, sich eine landwirtschaftliche Existenz aufzubauen oder Landwirtschaft zumindest im Nebenerwerb zu betreiben. Auf den von den Lohnarbeitern abgetorften Parzellen siedelten sich ab 1647, also 14 Jahre nach dem Anstich, die ersten Kolonisten an. Sie stammten zumeist aus den umliegenden Geestdörfern, einige aber auch aus dem Oldenburger Münsterland.

Interessengleichheit zwischen Graf und Kaufleuten bestand darin, das Kolonat möglichst zügig abtorfen zu lassen. Daher blieben die Flurstücke recht klein und überstiegen kaum wenige Hektar. Dies ist der Grund, warum viele Kolonisten später Berufe außerhalb der Landwirtschaft ergreifen mussten, denn nur ein Teil von ihnen konnte den Besitz vergrößern, um allein von der Landwirtschaft leben zu können. Dementsprechend verlegten sich viele Fehntjer bereits ab dem 18. Jahrhundert ausschließlich auf die Schifffahrt, zunächst die Fehnschifffahrt zwischen den Kolonien und den Städten (zumeist Emden), später auch auf die Seeschifffahrt. Klagen über zu niedrige Wasserstände auf den Fehnkanälen gab es bereits wenige Jahrzehnte nach Gründung der Kolonie. So wurde 1717 eine erste noch hölzerne Schleuse in Westgroßefehn gebaut, die 1786 durch eine steinerne ersetzt wurde.

Die Weihnachtsflut 1717 richtete nicht nur große Schäden an der ostfriesischen Küste an. Da die Landschaft zwischen Westgroßefehn und der Ems/dem Dollart kaum topografische Erhebungen aufweist, drang die Flut bis in die Fehnkolonie vor, wo ebenfalls Verluste von Menschenleben, noch mehr von Nutztieren, zu beklagen waren. Die Orte auf der höher gelegenen Geest hingegen blieben verschont.

Von der ersten zur zweiten preußischen Herrschaft (1744 bis 1871)

Nachdem der letzte Graf von Ostfriesland, Carl Edzard, bereits im frühen Lebensalter kinderlos verstorben war, fiel Ostfriesland im Jahr 1744 durch eine seit dem Ende des 17. Jahrhunderts bestehende Exspektanz an Preußen.

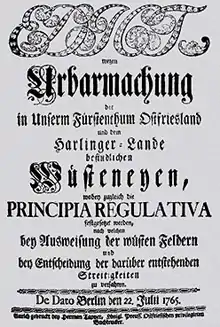

Um 1760, also fast 130 Jahre nach Beginn der Fehngründung, erreichte der Fehnkanal die östliche Grenze des heutigen Mittegroßefehns. Nach dem Urbarmachungsedikt 1765 entstanden auch auf dem heutigen Gemeindegebiet neue Moorkolonien, die nicht nach dem Fehnkanal-Prinzip angelegt wurde. Fiebing entstand ab 1783, als sich der erste Siedler Tamme Fiebing im Moor südöstlich von Strackholt niederließ. Nach ihm wurde der Ort benannt. Für das Jahr 1787 ist ein erster Siedler in Akelsbarg nachgewiesen, der Ort selbst wurde jedoch erst 1798 gegründet. Ebenfalls 1798 entstanden die Siedlungen Wrisser Hammrich und Wrisser Moorlage nordöstlich des namensgebenden Mutterortes Wrisse.

1806 kam das Gebiet gemeinsam mit dem restlichen Ostfriesland an das Königreich Holland, das wiederum 1810 dem Kaiserreich Frankreich angegliedert wurde. In der „Franzosenzeit“ war Timmel der Sitz eines gleichnamigen Kantons, der vom heutigen westlichen Ihlower Gemeindegebiet bis in den Norden des angrenzenden Moormerlands reichte und auch das heutige Gemeindegebiet einschloss. 1811 widersetzten sich Fehntjer Schiffer den Aushebungen des napoleonischen Militärs für die französische Marine. Nahe der Tatjebrücke bei Timmel kam es zu einem Gefecht zwischen den Schiffern und den Soldaten, aus dem letztere siegreich hervorgingen. Zur Strafe wurden 300 Fehntjer Seeleute auf französische Schiffe zwangsversetzt.

Nach der napoleonischen Besetzung war Ostfriesland in den Jahren 1813 bis 1815 erneut Teil Preußens, das die Region nach dem Wiener Kongress jedoch an das Königreich Hannover abtrat.

Mit Beginn des 19. Jahrhunderts kauften wohlhabend gewordene Fehntjer Anteile an der Großefehn-Gesellschaft, so dass diese bis 1840 mehrheitlich im Besitz von Ortsansässigen war.

1830 wurde auf der bereits aus der Urgeschichte bekannten Spetze ein Damm im Moor angelegt, auf dem in den folgenden Jahren die erste steinerne Chaussee Ostfrieslands zwischen Leer und Aurich (heute: B 72) entstand. Zur Ausbildung der Fehntjer Seeleute wurde 1846 vom Königreich Hannover in Timmel eine Seefahrtschule gegründet, die bis 1918 bestand. Dort wurde unter anderen auch Felix Graf von Luckner unterrichtet. Der Standort Timmel hatte den Vorteil, dass er zentral inmitten zweier Fehnkomplexe liegt: zum einen Ost-, Mitte- und Westgroßefehn sowie Spetzerfehn im Osten, zum anderen Warsingsfehn, Jheringsfehn und Boekzetelerfehn (heutige Gemeinde Moormerland) sowie Neuefehn und Stiekelkamperfehn (heutige Samtgemeinde Hesel) im Süden und Südwesten.

Kaiserreich und Weimarer Republik

Im Kaiserreich wurde der Ausbau der Infrastruktur weiter vorangetrieben. Der Straßenverkehr wurde in den Jahren 1870 bis 1872 um eine wichtige Strecke erweitert: Es erfolgte zunächst 1870 der Bau einer geklinkerten Verbindung von Westgroßefehn über Timmel nach Neermoor, 1872 schließlich die Verlängerung von Westgroßefehn über Ostersander nach Schirum bei Aurich. Dabei handelt es sich um den Vorläufer der heutigen Landesstraße 14 (s. Abschnitt Verkehr). Bis dahin waren diese Wege unbefestigt.

Nördlich von Holtrop wurde in den Jahren 1880 bis 1888 der Ems-Jade-Kanal angelegt, der Emden und Wilhelmshaven verbindet. Bereits 1850 hatte die Ostfriesische Landschaft vorgeschlagen, den südlicher gelegenen Großefehnkanal weiter durch das Moor bis an den Jadebusen zu treiben. Dieser Vorschlag war jedoch in der hannoverschen Zeit nicht weiter verfolgt worden.[25]

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wanderten viele Großefehntjer in die USA aus. Dies führte zu einem Rückgang der Einwohnerzahlen und später zu langsamerem Wachstum. Eine wesentliche Ursache ist in der steigenden Kohleförderung zu suchen, die den Torf als Brennstoff zunehmend verdrängte. Außerdem konnten viele Fehntjer Schiffer mit ihren hölzernen Seglern dem Aufstieg der Eisenrumpf-Schiffe auf der Hochsee nur wenig entgegensetzen und litten bei der Binnenschifffahrt unter der zunehmenden Konkurrenz der Eisenbahn.[26] Zuvor selbstständige Schiffer verlegten sich jedoch auch auf den Einsatz als Schiffsbesatzung anderer Reeder. Fehnschifffahrt in die ostfriesischen Städte und Marschensiedlungen wurde jedoch weiterhin betrieben.

Bei der preußischen Kreisreform im Jahre 1885 kam das heutige Gemeindegebiet an den Landkreis Aurich. Seit diesem Zeitpunkt gehört Großefehn dem Landkreis Aurich ununterbrochen an.

Gegen Ende der Weimarer Republik war das heutige Gemeindegebiet eine Hochburg der NSDAP. Bereits bei der Reichstagswahl 1930 erreichte sie in mehreren Gemeinden die absolute Mehrheit. Bei den folgenden Reichstagswahlen im Juli 1932, November 1932 und März 1933 bekam sie noch weit größeren Zuspruch: Die Nationalsozialisten errangen in einigen Ortschaften, etwa Felde, Fiebing oder Akelsbarg, mehr als 90 Prozent der Stimmen, in Wrisse kamen NSDAP und die gleichsam rechtsextreme DNVP zusammen auf 100 Prozent. Die Sozialdemokraten hingegen gingen vereinzelt völlig leer aus, etwa in Felde.

Nationalsozialismus

Einer der Schwerpunkte nationalsozialistischer Aktivitäten war der Ortsteil Mittegroßefehn. Neben dem bereits vor 1933 nationalsozialistischen Bürgermeister agitierte dort der Pastor der Kirchengemeinde, der zugleich aktives Mitglied der Deutschen Christen war, auch auf Ostfrieslandebene.[27] Auch der Bürgermeister Westgroßefehns galt als aktives NSDAP-Mitglied. In seiner Gemeinde waren 1935 sämtliche Kinder und Jugendliche des entsprechenden Alters in der Hitlerjugend organisiert.[28]

Während des Krieges bestanden auf dem heutigen Gemeindegebiet eine Vielzahl von Kriegsgefangenenlagern, die jedes für sich teils dreistellige Gefangenenzahlen aufwiesen. Dabei handelte es sich um Kriegsgefangene von der West- wie von der Ostfront. Eingesetzt wurden die Gefangenen vorrangig in der Landwirtschaft.[29][30][31][32][33]

Gegen Kriegsende drangen kanadische und polnische Truppen Anfang Mai 1945 in Richtung Ems-Jade-Kanal vor, nachdem sie Ende April bei Leer über die Ems übergesetzt und in Richtung Nordosten weitermarschiert waren. Die Besetzung des Großefehntjer Gebiets verlief weitgehend kampflos. Allerdings wurden bei Westgroßefehn von den Wehrmachtssoldaten zwei Brücken gesprengt, was nach dem Krieg den Verkehr stark behinderte. Durch Beschuss kam es zu leichten Häuserschäden.[28]

Nachkriegszeit

Die Ortschaften der Gemeinde Großefehn nahmen nach dem Zweiten Weltkrieg eine Vielzahl Heimatvertriebener aus den Ostgebieten des Deutschen Reiches auf – jede Ortschaft allerdings in unterschiedlich hohem Maße. Insgesamt nahm die Bevölkerung trotz Kriegseinwirkungen (gefallene Soldaten) von etwa 9400 (1939) auf mehr als 12.000 (1946) zu.

Der Tätigkeitsbericht der Auricher Kreisverwaltung für die Wahlperiode 1948–1952 verdeutlicht die damit einhergehenden Probleme (Der Berichtszeitraum beginnt bereits während des Zweiten Weltkriegs):

„Es kamen sogar noch fremde Leute in den Kreis und später viel Militär. Ein großer Teil davon blieb hier, als der Krieg beendet war. Für alle diese Menschen war ausreichende Arbeit und Wohnraum nicht zu schaffen, zumal die Städte Emden und Wilhelmshaven zerschlagen und ihre Einwohner teilweise auch in den Kreis Aurich evakuiert waren. Zu diesem unnatürlichen und dem Leistungsvermögen des Kreises glatt widersprechenden Anwachsen der Bevölkerung wies die Militärregierung noch die Heimatvertriebenen ein. Das bedeutete eine Katastrophe für beide Teile: für den Kreis Aurich und für die Vertriebenen! Die nun wieder andauernde Arbeitslosigkeit trifft die Vertriebenen am meisten. Obwohl sie nur 15 v. H. der Einwohner ausmachen, sind sie mit rund 30 v. H. an der Arbeitslosigkeit beteiligt. Ebenso hart wirkt sich die Wohnungsnot aus. (…) So bekamen die Vertriebenen meistens die schlechten Nebenräume, Sommerküchen, Upkamern, Milchkammern und Backhäuser zugewiesen, die ebenso ungesund wie menschenunwürdig sind wie die Nissenhütten und Baracken. Das Wohnungselend der Vertriebenen im Kreise Aurich wird vom Statistischen Landesamt bestätigt durch die Feststellung, „daß der Regierungsbezirk Aurich bei kleinster durchschnittlicher Wohnungsgröße die höchste Wohndichte in Niedersachsen hat“. (…) Sie (die Heimatvertriebenen, d. Autoren) sind im Kreise wahllos untergebracht worden. Die Großstädter unter ihnen leben sich ohne Arbeit und in elender Wohnung auf dem Lande nicht ein. Sie laufen Gefahr, sozial abzusinken. Die Gebirgler sind im Moor so unglücklich wie die Katholiken in dem rein evangelischen Lande. Mehr als die Hälfte der Vertriebenen beantragte daher eine Umsiedlung.“

Am 1. Juli 1972 schlossen sich die 14 Gemeinden Akelsbarg, Aurich-Oldendorf, Bagband, Felde, Fiebing, Holtrop, Mittegroßefehn, Ostgroßefehn, Spetzerfehn, Strackholt, Timmel, Ulbargen, Westgroßefehn und Wrisse zur heutigen Großgemeinde Großefehn zusammen.[35] Als Gemeindename wurde das zentrale Großefehn bestimmt, zum Hauptort die größte Gemeinde Ostgroßefehn. Am 1. Januar 1973 wurde ein Gebiet mit damals etwa 200 Einwohnern an die Gemeinde Hesel im Landkreis Leer abgetreten.[35] War in früheren Zeiten die Zentrumsbildung in Fehnkanal-Siedlungen aufgrund des extrem langgestreckten Siedlungscharakters schwierig, so ist nach der Kommunalreform durch die Ausweisung neuer Baugebiete auch jenseits der Fehnkanäle Ostgroßefehn zum Zentrum der Gemeinde ausgebaut worden. Die Einwohnerzahl des zu jenem Zeitpunkt bereits größten Ortsteils stieg noch einmal deutlich, so dass der Verwaltungssitz, Haupt-Einkaufsort und Standort eines der drei Gewerbegebiete der Gemeinde heute mit Abstand der größte Ortsteil ist. Weitere gemeindliche Bedeutung haben Mittegroßefehn und Ulbargen als die beiden weiteren Standorte von Gewerbegebieten sowie Westgroßefehn und insbesondere Timmel als touristische Schwerpunktorte. Als Standort der Mülldeponie und des Recycling-Zentrums des Landkreises Aurich hat Mittegroßefehn darüber hinaus übergemeindliche Bedeutung.

Einwohnerentwicklung

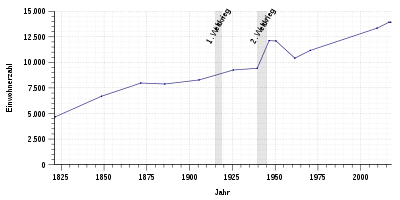

Eine systematische Erfassung der Einwohnerzahlen durch die Obrigkeit fand in Ostfriesland seit dem Beginn der preußischen Zeit (1744) statt. Allerdings sind aus jener Zeit selten offizielle Zahlen für einzelne Dörfer übermittelt, so dass die Heimatforschung sich oftmals auf kirchliche Quellen stützt.[36]

Einzelne Ortschaften der Gemeinde wuchsen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts recht stark, so dass sich insgesamt in den Jahren zwischen etwa 1820 und der Reichseinigung ein deutliches Plus bei der Einwohnerzahl zeigte. Dies trifft beispielsweise auf die seit dem späten 18. Jahrhundert besiedelte Moorkolonie Akelsbarg zu, deren Einwohnerzahl zwischen 1821 und 1871 von 31 auf 224 stieg. Besonders Ostgroßefehn wuchs deutlich. Hatte der Ortsteil 1821 noch einen Einwohner weniger als das alte Geestdorf Strackholt (715 gegenüber 716), so war der heutige Hauptort der Gemeinde 50 Jahre später bereits etwas mehr als doppelt so groß (1932 gegenüber 962).

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, besonders aber nach der Reichseinigung, wanderten viele Fehntjer in die USA aus, so dass sich 1885 bereits ein leichter Rückgang gegenüber 1871 zeigte. Dies machte sich bis zur Jahrhundertwende dann auch in einem viel langsameren Wachstum bemerkbar. Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs lebten auf dem Gemeindegebiet nicht ganz 10.000 Menschen – eine Marke, die bereits 1946 durch die Aufnahme vieler Vertriebener sehr deutlich durchbrochen wurde und auch in den folgenden Jahren nicht abnahm. Dies geschah jedoch in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre: Mangels Berufsperspektiven (oder überhaupt irgendeiner Arbeitsgelegenheit) wanderten viele der Neuankömmlinge wieder in prosperierendere Regionen ab, so dass die Einwohnerzahl auf etwas über 10.000 sank. Beim Zusammenschluss zur Großgemeinde 1972 war die Zahl wieder auf mehr als 11.000 gewachsen. In den 1990er-Jahren wanderten Einwohner aus den neuen Bundesländern, Aussiedler und eine gewisse Zahl von Ruheständlern aus anderen Regionen Deutschlands zu, die sich in der Gemeinde ihren Altersruhesitz suchten. Seit mehreren Jahren liegt die Einwohnerzahl konstant bei etwas mehr als 13.000.

|

|

|

|

Entwicklung des Gemeindenamens

Die heutige Großgemeinde Großefehn ist nach der zentralen Fehnsiedlung benannt, die von den Ortsteilen West-, Mitte- und Ostgroßefehn gebildet wird. Ihren historischen und geografischen Anfang hatte sie in Westgroßefehn. Der Ortsteil war bei seiner Gründung unter mehreren Namen bekannt: Er wurde einerseits als „Norder Ehefehn“ oder „’t Groote Ehefehn“ bezeichnet. Dies bezieht sich auf die Lage am Wasserlauf Norder Ehe, der heute Flumm beziehungsweise Fehntjer Tief genannt wird. Andererseits wurde die Siedlung auch als „Timmeler Große-Veen“ oder „Timmler groote Fehn“ bezeichnet, die geografische Lage nahe dem (südlich gelegenen) Ort Timmel aufnehmend, der der ersten Siedlung am nächsten lag.[37] Die Schreibweise mit „v“ ist dem Niederländischen entlehnt, das im 17. Jahrhundert in Ostfriesland (und namentlich in Emden, woher die vier Fehngründer stammten) weit verbreitet war. Das „Groote Vehn“ oder „Groote Fehn“ setzte sich schließlich durch. Mit der Ausbreitung der standarddeutschen Sprache im Ostfriesland des 19. Jahrhunderts wurde daraus Großefehn.

Religion

Die politische Gemeinde Großefehn ist kirchlich weit überwiegend lutherisch geprägt. Im größtenteils protestantischen Ostfriesland zählt Großefehn zum größeren östlichen, lutherischen Gebiet, während entlang der Ems das reformierte Bekenntnis überwiegt. Die Großefehntjer Kirchengemeinden gehören zum Kirchenkreis Aurich, der mit rund 73.000 Gemeindegliedern der zweitgrößte Kirchenkreis der Hannoverschen Landeskirche ist.[38] Die lutherische Kirche hat in den Landkreisen Aurich und Wittmund die höchsten Anteile von Lutheranern in ganz Deutschland.[39]

Sieben Kirchengemeinden decken das Gebiet der politischen Gemeinde Großefehn und teils auch angrenzende Gebiete ab. Die Kirchengemeinde Bagband ist mit etwa 700 Gemeindegliedern die kleinste des Kirchenkreises und hat auch Angehörige in Spetzerfehn und im bereits im Landkreis Leer gelegenen Heseler Ortsteil Neuemoor.[40] Die Christus-Kirchengemeinde Spetzerfehn ist die jüngste in Großefehn, sie wurde erst 1970 von der Muttergemeinde Strackholt gelöst. Die weiteren Kirchengemeinden sind diejenigen in Timmel, Holtrop, Aurich-Oldendorf, Strackholt, Mittegroßefehn und Ostgroßefehn, wobei diejenige in Strackholt auch das zur Stadt Wiesmoor gehörende Zwischenbergen einschließt.

Neben den lutherischen Gemeinden gibt es in Ostgroßefehn noch eine Neuapostolische Gemeinde, die seit 1926 besteht und 1929 ihre erste Kapelle bezog. Ein Neubau wurde 1985 eingeweiht. Katholische Gemeinden gibt es in Großefehn nicht, Katholiken werden von den nächstgelegenen Kirchengemeinden in den Nachbarstädten Aurich und Wiesmoor aus geistlich betreut.

Politik

Gemeinderat

Der Rat der Gemeinde Großefehn besteht aus 30 Ratsfrauen und Ratsherren, was nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz die festgelegte Anzahl für eine Gemeinde mit einer Einwohnerzahl zwischen 12.001 und 15.000 Einwohnern ist. Die 30 Ratsmitglieder werden durch eine Kommunalwahl für jeweils fünf Jahre gewählt. Die aktuelle Amtszeit begann am 1. November 2016 und endet am 31. Oktober 2021.

Die letzte Kommunalwahl vom 12. September 2021 ergab das folgende Ergebnis:[41]

| Partei | Anteilige Stimmen | Anzahl Sitze |

|---|---|---|

| SPD | 40,57 % | 12 |

| CDU | 25,47 % | 8 |

| Bürgerliste | 14,83 % | 4 |

| Wählerbündnis Timmel-Großefehn | 2,20 % | 1 |

| Bündnis 90/Die Grünen | 6,28 % | 2 |

| Die Linke | 2,63 % | 1 |

| FDP | 3,84 % | 1 |

| Einzelbewerber Jochen Beekhuis | 2,35 % | 1 |

Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 2021 lag mit 57,39 %[41] etwas über dem niedersächsischen Durchschnitt von 57,1 %.[42] Zum Vergleich – bei der vorherigen Kommunalwahl vom 11. September 2016 lag die Wahlbeteiligung bei 57,63 %.

Stimmberechtigt im Gemeinderat ist außerdem der hauptamtliche Bürgermeister.

In den 14 Ortsteilen gibt es darüber hinaus Ortsräte. Diese sind für Belange zuständig, die den Rahmen des Dorfes beziehungsweise der Gemarkung nicht überschreiten. Sie werden zudem in Angelegenheiten gehört, die ihr Dorf betreffen, aber auf Gemeindeebene entschieden werden – etwa, weil der Gemeinderat schon aufgrund des Finanzvolumens zuständig ist.

Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde Großefehn ist seit 2019 der parteilose Erwin Adams. Sein Vorgänger Olaf Meinen hatte das Amt von 2006 bis 2019 inne und gab es anlässlich seiner Wahl zum Landrat des Landkreises Aurich vorzeitig auf.

Adams gewann die Wahl am 3. November 2019 im ersten Wahlgang mit 63,17 Prozent der Stimmen gegen den mit 19,5 Prozent unterlegenen SPD-Kandidaten Friede Schone sowie die parteilose Verena Beermann, die 17,4 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte.[43]

Vertreter in Landtag und Bundestag

Im Niedersächsischen Landtag (Legislaturperiode bis 2022) ist ein Abgeordneter aus dem Wahlkreis 86 Aurich (Aurich, Südbrookmerland, Ihlow, Großefehn, Brookmerland, Großheide) vertreten. Das Direktmandat gewann bei der Wahl 2017 der Auricher Sozialdemokrat Wiard Siebels.[44] Er stellte sich bei der Landtagswahl 2008 erstmals zur Wahl. Über Listenplätze der Parteien zog kein weiterer Politiker aus dem Wahlkreis in den Landtag ein.

Bei Bundestagswahlen gehört Großefehn zum Wahlkreis 24 Aurich – Emden. Dieser umfasst die Stadt Emden und den Landkreis Aurich. Bei der Bundestagswahl 2021 wurde der Sozialdemokrat Johann Saathoff direkt wiedergewählt. Über Listenplätze der Parteien zog kein Kandidat der Parteien aus dem Wahlkreis in den Bundestag ein.[45]

Kommunale Finanzen

Die Gemeinde Großefehn hat das Haushaltsjahr 2010 mit einem Defizit von rund 1,5 Millionen Euro abgeschlossen, nachdem bereits im Vorjahr der Haushalt nicht ausgeglichen werden konnte. In den Jahren 2006 bis 2008 hingegen hatte die Gemeinde noch Schulden abbauen können.[46] Der Gesamtschuldenstand der Kommune betrug Ende 2010 etwa 9,6 Millionen Euro.[47]

Wappen

Wappen von Großefehn |

Blasonierung: „Unter rotem Wellenschildhaupt, darin drei goldene Eicheln, in Gold eine rote Galerieholländermühle.“ |

| Wappenbegründung: Der Rat der 1973 neu gebildeten Großgemeinde Großefehn hat in jenem Jahr die Annahme dieses Wappens beschlossen. Die Welle symbolisiert die zahlreichen Fehnkanäle und Tiefs, während die Mühle für die früher zahlreichen Windmühlen im Gemeindegebiet steht, von denen noch fünf erhalten sind. Die Eicheln (für den Upstalsboom) und die Farben Gold und Rot sind dem Wappen des Landkreises Aurich entnommen. |

Partnerschaften

Die Gemeinde Großefehn ist 2004 eine Partnerschaft mit der niederländischen Gemeinde Pekela in der Provinz Groningen eingegangen. Schon seit Anfang der 1990er-Jahre bestehen Kontakte zwischen der Fehntjer Gesamtschule und dem Dollard-College in Pekela. Besonders in den Bereichen Schule, Sport, Kultur und Landwirtschaft gibt es enge Verbindungen. Alle zwei Jahre finden Sportfeste mit rund 100 Teilnehmern statt, auch Chöre und Musikgruppen besuchen sich gegenseitig.[48] Seit 2009 wird an allen vier Grundschulen in der Gemeinde Niederländisch als Arbeitsgemeinschaft angeboten.[49]

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Museen

In Westgroßefehn gibt es das Fehnmuseum Eiland und ein Webmuseum. Das Fehnmuseum zeigt Exponate der frühen Moorkolonisten wie Bunkspaten, Torfspaten, Stechspaten, Torfkarren und Moorschuhe und informiert über die Geschichte der Besiedlung des Großen Vehns. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der Schifffahrtsgeschichte der Fehntjer mit Modellen von Binnentjalks, Kuffs, Galioten und Schonern. Eine historische Schmiede, ein Sägewerk und ein kleines Hafenbecken gehören ebenfalls zum Museum. Das Webmuseum De Weevstuuv (Die Webstube) wurde Ende der 1990er-Jahre eingerichtet und zeigt Ausstellungsstücke aus der Arbeit der Weber. Außerdem werden im Museum Webkurse angeboten. Untergebracht ist das Museum in der 1883 erbauten und inzwischen nicht mehr als solche genutzten alten Dorfschule. Im Ortsteil Bagband ist an die dortige Brauerei ein Bier-Museum angeschlossen. In Ostgroßefehn ist auf dem Fehnkanal im Ortszentrum das Museumsschiff Frauke vertäut, das besichtigt werden kann. Es handelt sich um eine rund 100 Jahre alte Tjalk, wie sie früher in der Fehnschifffahrt eingesetzt wurde. Das Schiff befindet sich im Besitz der Gemeinde, wird aber von Ehrenamtlichen erhalten. Ihren Heimathafen in Timmel hat die Gretje, eine restaurierte Tjalk, die um 1913 erbaut wurde.

Kirchen und Orgeln

Im Gemeindegebiet von Großefehn gibt es vier Backsteinkirchengebäude aus dem Mittelalter. Die Strackholter Kirche wurde im 13. Jahrhundert als rechteckige Saalkirche mit Gewölbe errichtet, an die noch in der Romanik eine Ostapsis angebaut wurde. Im 15. Jahrhundert wurde die Kreuzigungsgruppe auf dem Balken im Triumphbogen geschaffen, im Jahr 1654 der Flügelaltar und 1801 die Rokoko-Kanzel. Die Orgel von Gerhard Janssen Schmid aus dem Jahr 1798/1799 steht seit 1833 auf der Südempore und hat mehrere Erweiterungsumbauten erfahren. Aufgrund des starken Kirchenbesuchs zur Zeit des Erweckungspredigers Remmer Janssen wurde das Gebäude zur Kreuzkirche ausgebaut. Der frei stehende Glockenturm des Parallelmauer-Typs stammt aus dem 14. Jahrhundert und weist reich gestaltete Giebelseiten auf.[50]

Die Holtroper Kirche hat weitgehend ihre Gestalt seit dem 13. Jahrhundert bewahrt. Allerdings musste die halbrunde Ostapsis bereits nach 50 Jahren abgetragen werden. Stattdessen wurde ein Lettner mit drei großen Rundbögen eingezogen, über dem seit dem 15. Jahrhundert eine Kreuzigungsgruppe angebracht ist. Statt der ursprünglichen Gewölbe schließt heute eine hölzerne Spiegeldecke den Innenraum ab. Das Altarretabel aus dem 17. Jahrhundert stammt aus der Cröpelin-Werkstatt, die Kanzel vermutlich aus derselben Zeit.[51] Hinrich Just Müller schuf 1772 die Orgel auf der Westempore. Das Werk verfügt über acht Register auf einem Manual und angehängtem Pedal und ist noch zum großen Teil original erhalten. Wie viele andere ostfriesische Kirchen verfügt sie über einen freistehenden Glockenturm.

Auf einer Warft entstand im 13. Jahrhundert die Bagbander Kirche, deren Apsis und Gewölbe später abgetragen wurden. Das Taufbecken aus Bentheimer Sandstein ist ältester Einrichtungsgegenstand. Aus dem 15. Jahrhundert stammen die Kreuzigungsgruppe und die Doppelmadonna im Strahlenkranz. Die Kanzel datiert von 1654. Ähnlich wie Müller brachte auch Heinrich Wilhelm Eckmann einen westfälischen Einfluss auf die Orgellandschaft Ostfriesland. Seine weitgehend erhaltene Orgel aus dem Jahr 1775 weist 14 Register auf einem Manual auf. Der Kirchturm im Stil der Neugotik ersetzt seit 1895 den mittelalterlichen Glockenstuhl.

Die St.-Petri-Kirche in Aurich-Oldendorf wurde in der Zeit um 1270–1280 aus gelblichen Backsteinen mit einem rechteckigen Chor und einem separaten Glockenturm des geschlossenen Typs errichtet. Nur im Chor ist das ursprüngliche Gewölbe erhalten. Der kleine Taufstein aus Bentheimer Sandstein ist stark verwittert. Die Kanzel datiert von 1695. Im Chorbogen ist noch der alte Orgelprospekt von Valentin Ulrich Grotian aus dem Jahr 1692 erhalten. Die Orgel stand zuerst in der Reformierten Kirche in Bunde und wurde 1791 nach Aurich-Oldendorf verkauft. Das Innenwerk stammt aus dem Jahr 1973 von Jehmlich Orgelbau Dresden.

Die mittelalterliche Petrus-und-Paulus-Kirche in Timmel wurde im Jahr 1717 Opfer einer Überschwemmung und musste aufgegeben werden. Im Jahr 1736 erfolgte die Fertigstellung der heutigen barocken Kirche. Noch aus dem Vorgängerbau stammen das Retabel aus den 1640er-Jahren; die Kanzel datiert von 1695. Von der Orgel, die Johann Friedrich Constabel im Jahr 1740 erbaute, ist nur noch der Prospekt erhalten. Dahinter befindet sich ein neues Werk der Gebr. Hillebrand aus dem Jahr 1962 mit 18 Registern auf zwei Manualen und Pedal.[52]

Architektonisch vom Historismus geprägt sind die Mittegroßefehner Kirche (1857) und die neugotische Auferstehungskirche (Ostgroßefehn) (1894/95), die beide für die bis dahin deutlich gewachsenen Fehnkolonien errichtet wurden. Die jüngste Kirche der Gemeinde steht in Spetzerfehn. Nachdem dort 1950 eine Kapellengemeinde gegründet wurde, erlangte die Kirchengemeinde mit dem Bau der Christus-Kirche im Jahr 1970 ihre Selbstständigkeit.[53]

Weitere Bauwerke

In Großefehn stehen fünf restaurierte Galerie-Holländerwindmühlen. Großefehn nennt sich deshalb auch „Mühlengemeinde“ und „Fünf-Mühlen-Land“. Die Mühle Steenblock im Ortsteil Spetzerfehn wird als einzige noch bewirtschaftet. Die erste Mühle wurde dort 1818 errichtet und nach einem Brand 1885 durch einen dreistöckigen Galerieholländer ersetzt. Nachdem die Mühle 1953 stillgelegt wurde, fand 1961 eine Renovierung statt. Seitdem betreibt die Familie Steenblock wieder die Mühle. Neben dem Antrieb durch Wind gibt es auch die Möglichkeit, den Mahlbetrieb in Zeiten der Flaute durch einen Motor sicherzustellen.[54] Der einstöckige Galerieholländer in Bagband stammt aus dem Jahre 1812 und wurde 1988 renoviert. Weitere Mühlen befinden sich in den Ortsteilen Ostgroßefehn (erbaut 1804), Westgroßefehn (1898) und Felde (1866). In der Mühle in Ostgroßefehn werden Kunstausstellungen gezeigt, zudem ist dort ein Standesamt untergebracht.

Entlang der Fehnkanäle in West-, Mitte- und Ostgroßefehn sowie in Spetzerfehn stehen zahlreiche historische Holländer-Klappbrücken, die zusammen mit den Kanälen das typische Fehnbild ausmachen. Historische Schleusen werden instand gehalten und dienen auch weiterhin ihrem Zweck: sowohl der Entwässerung des Landstrichs als auch als Durchlass für kleinere Boote.

Im Ortsteil Timmel gibt es eine größere Anzahl historischer Gebäude, darunter aus der Zeit um 1650 die Alte Brauerei Blehs. Weitere historische Gebäude sind das Alte Vogthaus (1794), das Gebäude der 1846 gegründeten Seefahrtschule, die Alte Küsterei (1857) und das Geburtshaus des Philosophen Wilhelm Schapp aus der Zeit um 1850. Ebenfalls finden sich mehrere historische Gebäude im Ortsteil Westgroßefehn. Sie sind dort entlang des Großefehnkanals aufgereiht. Zu den eindrucksvollsten Bauten zählt das Kapitänshaus aus dem Jahr 1835, das von einem zu Wohlstand gekommenen Kapitän erbaut wurde. Die anderen Bauten sind ebenfalls Wohnhäuser und stammen ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert. Einzelne typische Kolonistenhäuser sind noch an den Fehnkanälen in Spetzerfehn und in Ostgroßefehn erhalten.

In der Gemeinde gibt es weiterhin eine Anzahl von Gulfhöfen, die auf der Geest und im Moor zwar in der Regel nicht die Größe der Höfe wie in der fruchtbareren Marsch erreichen, jedoch wie diese aufgebaut sind. Ein historischer Hof aus dem Jahr 1768 steht im Ortskern von Aurich-Oldendorf. Dessen Wohnteil wurde zwar 1950 gründlich verändert, aber unter Beibehaltung der historischen Fassade. Am Alten Postweg zwischen Bagband und Strackholt ist ein baulich kaum veränderter Gulfhof aus dem Jahr 1827 zu sehen. Er gehörte zu einem einst größeren Komplex mit einer (nicht mehr erhaltenen) Mühle. Zu den ältesten erhaltenen Gulfhöfen im Gemeindegebiet zählt der Hof Pleis im Ortskern von Bagband. Das Vorderhaus mit dem Wohnteil wurde 1811 neu erbaut, das Gebälk des Wirtschaftsteils lässt sich jedoch auf die Zeit um 1700 datieren.[55] In Ostgroßefehn und Spetzerfehn stehen Gulfhöfe entlang der Fehnkanäle.

Neben den Kirchen stehen in der Gemeinde Großefehn noch eine ganze Reihe von weiteren Gebäuden unter Denkmalschutz. Allein in Timmel sind neben dem Gebäude der früheren Seefahrtsschule und dessen Nebengebäuden noch sieben Gulfhöfe unter Denkmalschutz gestellt. In Westgroßefehn sind drei Wohnhäuser, sechs Gulfhäuser und die ehemalige Schmiede denkmalgeschützt.

Sport

Der überregional bekannteste Sportverein aus der Gemeinde ist der SuS Timmel: Dessen Frauen-Fußballteam spielte von 2004 bis 2007 in der Zweiten Bundesliga sowie mehrere Jahre in der Regionalliga. Weitere Universalsportvereine sind SV Großefehn, FT Spetzerfehn und SV Spetzerfehn, TSV Holtrop sowie SuS Strackholt. Am Timmeler Meer sind sowohl die dortigen Paddelfreunde als auch ein Bootssportverein beheimatet. Friesensportler sind im Boßelverein Akelsbarg aktiv. Darüber hinaus gibt es einen Schwimmverein, eine Wandergruppe und vier Schützenvereine. Neben dem im RTC beheimateten Fahr- und Reitverein Timmel gibt es einen weiteren im Ortsteil Moorlage.

Neben dem RTC befinden sich weitere Sportstätten in der Gemeinde: Sporthallen in Holtrop, Ostgroßefehn, Mittegroßefehn, Spetzerfehn und Strackholt sowie Tennisanlagen in Ostgroßefehn, Spetzerfehn und Strackholt. Ein beheiztes Freibad ist im Ortsteil Holtrop zu finden, ein Naturfreibad am Timmeler Meer.

Regelmäßige Veranstaltungen

Im 2008 neu eröffneten Reitsport-Touristik-Centrum (RTC, Eigenschreibweise) finden regelmäßig nicht nur Pferdeturniere und -schauen, sondern auch regionale Wirtschaftsmessen, Konzerte und andere Veranstaltungen wie zum Beispiel Theateraufführungen statt.[56] Durch Großefehn verläuft zudem der jährlich stattfindende Ossiloop, ein Langlauf zwischen Leer und Esens, der großenteils der ehemaligen Kleinbahnstrecke Leer-Aurich-Wittmund folgt.

Alljährlich im Mai/Juni finden die Großefehntjer Mühlentage statt. Traditioneller Bestandteil der Mühlentage ist ein Bootrennen auf dem Fehnkanal in Ostgroßefehn.[57] In einer der historischen Kirchen der Gemeinde findet für gewöhnlich eines der Konzerte des alljährlichen Musikalischen Sommers in Ostfriesland statt. In Timmel wird alljährlich das Hafenfest gefeiert, an dem nicht nur die Skipper teilnehmen, die dort ihre Boote vertäut haben, sondern auch solche von außerhalb anreisen.

Sprache

In Großefehn wird neben Hochdeutsch Ostfriesisches Platt gesprochen. Unter Erwachsenen ist es durchaus Alltagssprache. Um auch Kinder und Jugendliche wieder mehr mit dem Ostfriesischen Platt vertraut zu machen, hat Großefehn als eine der ersten beiden Kommunen des Landkreises (die andere ist die Nachbarstadt Wiesmoor) 2009 einen ehrenamtlichen Plattdeutsch-Beauftragten ernannt. Mit dem Spracherwerb soll bereits in Kindergärten angesetzt werden.[58]

Wirtschaft und Infrastruktur

Die Wirtschaft in der Gemeinde Großefehn wird von mittelständischen Betrieben geprägt, worunter jedoch nur wenige Industriebetriebe sind. Der Tourismus ist mit fast 200.000 Übernachtungen im Jahr von einiger Bedeutung, ebenso die Landwirtschaft, die den größten Teil der Gemeindefläche beansprucht.

Großefehn ist eine Auspendler-Gemeinde. 3545 Fehntjer sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt, in der Gemeinde gibt es 2784 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen. 1812 Einpendlern aus anderen Kommunen stehen 2573 Auspendler in andere Kommunen gegenüber, was ein negatives Pendlersaldo von 751 ergibt.[59] Alle ländlichen Gemeinden auf dem Festland des Landkreises Aurich haben ein negatives Pendlersaldo. Unter ihnen hat Großefehn jedoch nach dem Flecken Marienhafe das zweitbeste relative Verhältnis zwischen Auspendlern und Einpendlern.

Separate Arbeitsmarktdaten für Großefehn werden nicht erhoben. Gemeinsam mit den Städten Aurich und Wiesmoor sowie den Gemeinden Ihlow und Südbrookmerland bildet Großefehn den Bereich Geschäftsstelle Aurich innerhalb des Bezirks Emden-Leer der Agentur für Arbeit. Im Geschäftsbereich Aurich lag die Arbeitslosenquote im Februar 2019 bei 7,1 Prozent.[60] Sie lag damit 1,2 Prozentpunkte über dem niedersächsischen Durchschnitt.

Die Gemeinde verfügt über drei Gewerbegebiete in Ostgroßefehn, in Mittegroßefehn an der B 72 sowie in Ulbargen an der B 72. Das letztgenannte, zwölf Hektar große Gewerbegebiet ist das jüngste: Es wurde 2004 eingerichtet, nachdem bereits Ende der 1990er-Jahre Gewerbeflächen in der Gemeinde knapp geworden waren. Angesiedelt haben sich fast ausschließlich Unternehmen aus der Gemeinde, die an ihrem bisherigen Standort nicht expandieren konnten.[61]

Tourismus

Der Tourismus ist ein Standbein der lokalen Wirtschaft mit Schwerpunkt in den im Westen der Gemeinde gelegenen Ortsteilen Timmel und Westgroßefehn. Touristische Infrastruktur befindet sich vor allem am Timmeler Meer, wo auch die Tourist-Info für das gesamte Gemeindegebiet angesiedelt ist. Am Timmeler Meer befinden sich ein Sandstrand, Bootsliegeplätze, ein Campingplatz mit Trekkinghütten und eine Paddel-und-Pedal-Station, an der sich Touristen Boote oder Fahrräder ausleihen und an Stationen in anderen Gemeinden wieder abgeben können. Eine weitere Paddel-und-Pedal-Station liegt am Fehnmuseum Eiland in Westgroßefehn. Neben dem Campingplatz finden sich Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Pensionen sowie eine kleine Anzahl von Hotels in der Gemeinde. Einzelne Bauernhöfe bieten ebenfalls Übernachtungsmöglichkeiten an. Insgesamt stehen in der Gemeinde etwa 900 Betten zur Verfügung, hinzu kommen 180 Stellplätze auf dem Campingplatz. Rund 180 Privatvermieter finden sich in der Gemeinde, die steigende Tourismuszahlen verbucht. Waren es 2008 noch 182.000 Übernachtungen, so zählte die örtliche Tourismus-GmbH ein Jahr später 191.100.[62]

Neben dem Wasser-Tourismus und dem Fahrrad-Tourismus setzt die Gemeinde seit einiger Zeit auch auf den Pferde-Tourismus. So wurde 2008 das Reitsport-Touristik-Centrum in Timmel eröffnet, das sich in Gemeindeeigentum befindet. Dort finden nicht nur Pferdesport-Veranstaltungen statt, für Pferdebesitzer stehen auch Boxen und weitere Infrastruktur bereit, um ihrem Hobby nachgehen zu können. Außerdem werden Schulungen angeboten.

Die Gemeinde verfügt über ein Radwegenetz, das jedoch noch nicht an allen Hauptverkehrsstraßen lückenlos vorhanden ist.[63] Daneben wurde parallel zum Bau des Reitsport-Zentrums auch ein Reiterwegenetz angelegt, das sowohl asphaltierte als auch Sandwege umfasst. Es ist im Gemeindegebiet 114 Kilometer lang.[64] Ein infrastrukturelles Problem für den Bootstourismus in der Gemeinde ist ein zirka acht Kilometer langer Abschnitt des Fehntjer Tiefs, der infolge Verschlammung nur noch eine Wassertiefe von 60 bis 80 Zentimetern aufweist und damit für (größere) Boote kaum noch befahrbar ist.[65] Ein Wechsel der Eigentümerschaft vom Land Niedersachsen an den Entwässerungsverband Oldersum wird angestrebt.[66]

Die Gemeinde Großefehn subventioniert den Tourismus jährlich mit einer sechsstelligen Summe. Im Jahr 2010 wurden die gemeindlichen Einrichtungen mit etwa 327.000 Euro bezuschusst. Darunter waren 236.500 Euro für das Reitsport-Touristik-Centrum, 130.000 Euro für die Tourist-Info und 27.500 Euro für die Schwimmbäder. Lediglich der im Gemeindeeigentum befindliche Campingplatz am Timmeler Meer warf einen Gewinn ab: 59.600 Euro. Im Jahr 2009 lag der Zuschuss mit 573.000 Euro jedoch noch höher.[67]

Landwirtschaft

Die Landwirtschaft in der Gemeinde ist wesentlich von der Milchwirtschaft geprägt. Neben Grünland finden sich auch Anbauflächen für Futterpflanzen wie Mais. Der Landkreis Aurich ist der elftgrößte Milcherzeuger-Landkreis in Deutschland,[68] wozu die Gemeinde Großefehn als der Fläche nach drittgrößte des Landkreises in hohem Maße beiträgt. In jüngerer Zeit litten die Milchbauern der Gemeinde unter zu niedrigen und stärker schwankenden Milchpreisen. Ludwig Soeken, Milchbauer in Timmel, ist einer der Sprecher des Bundes Deutscher Milchbauern, der sich für bessere Marktbedingungen der Milchbauern einsetzt.[69] Milchwirtschaft wird fast ausschließlich mit Kühen betrieben, jedoch haben sich einzelne Landwirte auch auf andere Tiere spezialisiert, etwa das Ostfriesische Milchschaf.[70]

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe hat in den vergangenen Jahrzehnten abgenommen, wohingegen die Betriebsgrößen stiegen. So fanden sich beispielsweise im Ortsteil Timmel 1949 noch 87 landwirtschaftliche Betriebe, von denen allein 53 eine Betriebsfläche von weniger als fünf Hektar besaßen. Im Jahr 2006 waren in Timmel nur noch zwölf Vollerwerbsbetriebe vorhanden.[71]

Zunehmend setzen Landwirte auch auf die Energieproduktion durch Biogas, was vereinzelt jedoch zu Protesten in der Bevölkerung führt.[72] Die Anlagen dienen zur Nahversorgung mit Strom und Wärme. So wird mit einer Biogasanlage in Kombination mit einem Blockheizkraftwerk in Aurich-Oldendorf Strom ins Netz eingespeist und Abwärme über eine 2,7 Kilometer lange Leitung in Ostgroßefehntjer Schulzentrum geleitet.[73] Der Boom bei Biogas-Anlagen führt jedoch zu einer Ausweitung der Anbauflächen für Mais, die in Ostfriesland insgesamt zwischen 2005 und 2010 um 60 Prozent gewachsen sind. Damit einher ging eine Verteuerung der Landwirtschaftsflächen für Ackerland und Grünland um 31 und 40 Prozent.[74] Auf Widerstand der Bevölkerung treffen Pläne zur Errichtung von Ställen zur Massentierhaltung, die zum Teil denn auch nicht umgesetzt wurden.[75]

Landwirtschaftliche Flächen werden darüber hinaus zur Gewinnung von Windenergie genutzt. In der Gemeinde gibt es insgesamt 33 Windkraftanlagen, darunter 18 in einem Windpark nordöstlich von Bagband, Timmeler Kampen. Ein weiteres Gebiet nordwestlich von Bagband mit 14 bis 20 Anlagen soll laut einem Beschluss des Gemeinderats künftig entstehen. Darüber hinaus soll im Windpark Timmeler Kampen durch Repowering mehr Energie gewonnen werden.[76]

Verkehr

Großefehn liegt abseits der Autobahnen und wird durch zwei Bundesstraßen erschlossen. Einen Bahnanschluss gibt es nicht mehr. Durch das Gemeindegebiet verlaufen die Bundesstraßen 72 und 436. Aus Richtung Hesel kommend, benutzen beide Bundesstraßen bis zur Gabelung in Bagband dieselbe Trasse. Die B 72 verläuft ab Bagband über Mittegroßefehn weiter nach Aurich. Die B 436 durchquert zunächst den Ort Bagband selbst, anschließend den Ortsteil Strackholt und führt schließlich weiter über Wiesmoor bis zur A 29 bei Sande. Erschlossen wird die Gemeinde zudem von der Landesstraße 14. Diese führt von Aurich-Schirum über Westgroßefehn und Timmel zur Anschlussstelle Neermoor an der A 31.

Die nächstgelegenen Anschlussstellen sind Neermoor an der A 31 (knapp 16 Kilometer ab dem Ostgroßefehntjer Zentrum), Leer-Ost (etwa 20 Kilometer), Filsum (fast 24 Kilometer) und Apen/Remels (22 Kilometer) an der A 28.[77]

Buslinien bilden den öffentlichen Personennahverkehr. Von großer Wichtigkeit sind dabei zwei Schnellbuslinien zwischen Aurich und Leer durch das Gemeindegebiet, da sie Großefehn nicht nur an die Kreisstadt, sondern zugleich an den Bahnhof Leer anbinden, wo Anschluss an das nationale Intercity-Netz besteht. Die Route der Linie 460 führt auf der B 72 durchs Gemeindegebiet mit Stopps bei Holtrop, in Mittegroßefehn und Bagband, die Linie 481 benutzt die Landesstraße 14 und bindet Westgroßefehn sowie Timmel an. Beide Linien verkehren stündlich. Auf der Linie 460 wurde im Juni 2011 der einmillionste Fahrgast seit Einführung der Linie im Jahr 2001 gezählt.[78] Weitere Busse verkehren mit geringerer Vertaktung zwischen Aurich und Wiesmoor mit Stopps in den östlichen Fehntjer Ortsteilen. Außerdem besteht ein Zubringerverkehr von Wiesmoor über das östliche Großefehntjer Gemeindegebiet zur Schnellbuslinie Aurich-Leer. In Bagband hat der Zubringer Anschluss zum Schnellbus.

Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis 1967/1969 hatte Großefehn Stationen an der Kleinbahn Leer–Aurich–Wittmund, einer Meterspurbahn. Haltepunkte befanden sich in Bagband, Strackholt, Spetzerfehn, Ostgroßefehn, Wrisse und Holtrop (Aufzählung von Süd nach Nord). Die Strecke wurde wegen Unrentabilität stillgelegt.[79] Der letzte Personenzug fuhr 1967, der letzte Güterzug zwei Jahre später. Auf der Trasse befindet sich heute der Ostfriesland-Wanderweg.

Die Fehnkanäle und die natürlichen Tiefs haben heute für die kommerzielle Schifffahrt keine Bedeutung mehr. Allerdings werden sie weiterhin für den Boots- und Paddeltourismus genutzt. Wegen niedriger und starrer Brücken in Mitte- und Ostgroßefehn ist jedoch eine Durchfahrt in West-Ost-Richtung (letztlich von der Ems bis zum Nordgeorgsfehnkanal) nur für Paddelboote oder motorisierte Boote ohne Aufbauten möglich.

Die nächstgelegenen Flugplätze sind diejenigen in Emden und Leer, der nächstgelegene internationale Verkehrsflughafen mit Linienbetrieb ist derjenige in Bremen.

Ansässige Unternehmen

In Großefehn ist das 1949 gegründete Baustoffhandels-Unternehmen Trauco beheimatet, das in den 1970er- und 1980er-Jahren durch Übernahmen im nordwestdeutschen Raum stark gewachsen ist und mittlerweile 23 Tochterunternehmen aufweist.[80] Die Firmengruppe Beekmann hat sich aus einem Fuhrunternehmen einer Schifferfamilie zu einem Transport- und Entsorgungsdienstleister entwickelt. Beekmann übernimmt im Landkreis Aurich die Abfallentsorgung und ist ins Duale System Deutschland integriert. Daraus entstand die 1983 gegründete Tochterfirma Polybeek, ein Unternehmen der Kunststoffrecycling- und der Kunststoffverarbeitungsbranche, das inzwischen auch in Indien auf diesem Sektor aktiv ist.[81] Eine weitere Tochterfirma, Beekmann Umwelttechnik, hat sich auf den Bereich Bausanierung konzentriert. Zur Beekmann-Gruppe gehört darüber hinaus die Aurich-Wiesmoorer Torfverwertungsgesellschaft, die in Wiesmoor und Großheide Torfabbau betreibt. Seit 1954 existiert in Mittegroßefehn der Bekleidungshersteller Hinrichs. Die Kleinst-Brauerei Ostfriesen-Bräu ist seit 1999 im Ortsteil Bagband ansässig, wo zuvor bereits eine alte Brauerei bestanden hatte. Das Unternehmen setzt pro Jahr etwa 1200 Hektoliter dunkles Landbier ab.[82] Die Brauerei ist die einzige Ostfrieslands, da das Jever-Pils in Jever und somit im Oldenburger Land gebraut wird.

Medien

Großefehn liegt im Verbreitungsgebiet zweier Tageszeitungen: zum einen der in Aurich erscheinenden Ostfriesischen Nachrichten, zum anderen der in Leer erscheinenden Ostfriesen-Zeitung. Letztere ist die einzige Tageszeitung Ostfrieslands, die regionsweit erscheint. Redaktionell betreut wird Großefehn von Aurich aus (Ostfriesische Nachrichten) beziehungsweise von Wiesmoor aus (Ostfriesen-Zeitung). Daneben erscheint zweimal pro Woche ein Anzeigenblatt aus dem Verlag der Emder Zeitung: Mittwochs erscheint es als Heimatblatt, sonntags als Sonntagsblatt. Die Redaktion ist in Aurich ansässig. Aus der Gemeinde berichtet zudem der Bürgerrundfunk-Sender Radio Ostfriesland.

Öffentliche Einrichtungen

Die Großefehntjer Gemeindeverwaltung unterhält nicht nur ihre nachgeordneten Einrichtungen wie den Bauhof und die Tourist-Info, sondern ist darüber hinaus auch Eigentümerin des Wirtschaftsbetriebes Reitsport-Touristik-Centrum im Ortsteil Timmel. Im Rathaus ist zudem eine Polizeistation für das Gemeindegebiet untergebracht, die zu den üblichen Bürozeiten besetzt ist. Nach Dienstschluss wird das Gemeindegebiet von der Polizeistation in Wiesmoor betreut.[83]

Die Kreisverwaltung unterhält in Mittegroßefehn als Tochterunternehmen die Recycling-Anlage des Landkreises. Diese firmiert unter Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG. Angeschlossen sind ein Bioabfallkompostwerk, eine Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage für Restabfälle, ein Wertstoffhof, eine stationäre Sonderabfallannahmestelle sowie zwei Lagerhallen für Biomasse, Altholz, Baustellenabfall und Elektro-Altgeräte. Eine Mülldeponie befindet sich dort seit 1993 nicht mehr, Deponieabfall wird seither nach Breinermoor in den Landkreis Leer gebracht. Die Deponie wurde begrünt und ist in der sonst flachen Landschaft eine Landmarke.

Im Mühlenhof in Ostgroßefehn ist eine Außenstelle des Amtes für Kinder, Jugend und Familie der Auricher Kreisverwaltung angesiedelt. Sie ist zuständig für die Gemeinden Großefehn und Ihlow sowie die Stadt Wiesmoor.[84]

Seit Ende November 2007 befindet sich in Spetzerfehn der Standort eines Rettungsfahrzeugs, da die Anfahrtswege aus Aurich zu lang waren.[85] Daraus wurde später eine eigenständige Rettungswache, gemeinsam betrieben von DRK und Landkreis.

Der Brand- und Katastrophenschutz wird von der Freiwilligen Feuerwehr Großefehn übernommen. Nach der Gemeindereform 1972 gliedert sie sich in die folgenden neun Feuerwehren auf Ortsebene: Akelsbarg-Felde-Wrisse, Aurich-Oldendorf, Bagband, Holtrop, Ostgroßefehn, Spetzerfehn, Strackholt, Timmel sowie West-, Mittegroßefehn/Ulbargen.

Im Großefehntjer Ortsteil Bagband befindet sich eine von rund 1800 Messstellen des Radioaktivitätsmessnetzes des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS).[86] Die Messstation misst die Gamma-Ortsdosisleistung (ODL) am Messort und sendet die Daten an das Messnetz. Die über 24 Stunden gemittelten Daten können direkt im Internet abgerufen werden.[87]

Bildung und Erziehung

In der Gemeinde Großefehn gibt es eine Kooperative Gesamtschule im Hauptort Ostgroßefehn und vier Grundschulen in den Ortsteilen Mittegroßefehn, Holtrop, Spetzerfehn und Strackholt. An der KGS wird Gymnasialunterricht bis zur zehnten Klasse angeboten, ihr Abitur müssen Fehntjer Schüler folglich außerhalb der Gemeinde machen. Die nächstgelegenen Möglichkeiten sind das Gymnasium Ulricianum oder die IGS Aurich-West in der Kreisstadt sowie die KGS in Wiesmoor. Für die frühkindliche Bildung stehen in der Gemeinde Kindertagesstätten und -krippen in Mittegroßefehn, Spetzerfehn, Strackholt, Timmel, Holtrop, Moorlage und Ostgroßefehn zur Verfügung. Eine Schule für Lernhilfe, die David Fabricius-Schule, findet sich in Ostgroßefehn. Bildungsangebote für Erwachsene macht eine Außenstelle der Auricher Kreisvolkshochschule. Die nächstgelegene Fachhochschule ist die Hochschule Emden/Leer, die nächstgelegene Universität die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

In Mittegroßefehn ist das Leinerstift beheimatet, eine sozialpädagogische Einrichtung des Diakonischen Werks. Angeschlossen ist eine Schule. Neben der Trägerschaft der Förderschule mit dem Schwerpunkt „Emotionale und Soziale Entwicklung“ ist das Leinerstift in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe tätig.

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Gemeinde

Der Philosoph und Jurist Wilhelm Schapp wurde 1884 in Timmel geboren. Er studierte unter anderem bei Edmund Husserl in Göttingen und promovierte 1909 im Fach Philosophie über die „Phänomenologie der Wahrnehmung“, welche heute zu den Hauptschriften der klassischen Phänomenologie zählt. Schapp starb 1965 in Sanderbusch (Gemeinde Sande bei Wilhelmshaven). Die 1850 ebenfalls in Timmel geborene Schriftstellerin Toni Wübbens machte sich mit auf Plattdeutsch verfassten Erzählungen einen Namen. Sie starb 1907 in Hannover. Auch der Historiker und Heimatforscher Ufke Cremer (1887–1958) ist gebürtiger Timmeler.

Johann Habben (geboren 1875 in Bagband) war Polizeipräsident in Hannover zu Zeiten der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus und trat als Sympathisant (und später Mitglied) der NSDAP in Erscheinung. Die 1899 in Großefehn geborene und 1945 auch dort verstorbene Anna de Wall war eine querschnittsgelähmte Scherenschnitt-Künstlerin. Der 1932 in Aurich-Oldendorf geborene Jurist Johann-Tönjes Cassens gehörte von 1963 bis 1981 der Bremischen Bürgerschaft als CDU-Abgeordneter an und war 1971 Spitzenkandidat bei der Bürgerschaftswahl. Von 1981 bis 1990 fungierte er als Wissenschaftsminister im Kabinett des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht. Der Unternehmer Rolf Trauernicht kam 1924 in Ostgroßefehn zur Welt. Er gründete einen erfolgreichen Baustoffhandel in der Gemeinde, wurde überregional jedoch vor allem durch sein Engagement für den Weiterbau der A 31 bekannt (siehe Abschnitt Ehrenbürger unten). In Mittegroßefehn wurde 1955 der niedersächsische Landespolitiker Hans Bookmeyer geboren, der zweimal als Abgeordneter dem Landtag angehörte. Aus Holtrop stammt die TV- und Radio-Journalistin Mareike Aden, die als Berichterstatterin in Moskau arbeitet. 2011 erhielt sie den Peter-Boenisch-Gedächtnispreis für ihre Arbeit.[88]

Der YouTuber und Rapper Taddl alias TJ_beastboy wurde 1994 in Roth geboren und wuchs in Großefehn auf.[89]

Personen, die vor Ort gewirkt haben

Der ostfriesische Erweckungsprediger Remmer Janssen war 44 Jahre lang Pastor in Strackholt.

Ehrenbürger

Die Gemeinde Großefehn hat dem gebürtigen Fehntjer Rolf (genannt „Tullum“) Trauernicht die Ehrenbürgerschaft verliehen. Damit würdigte die Kommune nicht nur Trauernichts Wirken als Unternehmer in der Gemeinde, unter anderem als Gründer und langjähriger Inhaber der Baustoffhändler-Kette Trauco, sondern auch sein Engagement für den vorzeitigen Lückenschluss der Bundesautobahn 31. Trauernicht hatte gemeinsam mit dem emsländischen Landrat Hermann Bröring eine erfolgreiche Spendenaktion in der regionalen Wirtschaft und bei Privatleuten ins Leben gerufen, um die für die Region wichtige Anbindung nach Nordrhein-Westfalen früher als geplant fertigstellen zu können. Aus seinem Privatvermögen gab Trauernicht 125.000 Euro hinzu. Der Lückenschluss erfolgte 2004, zehn Jahre früher als im Bundesverkehrswegeplan vorgesehen. Die private Vorfinanzierung eines Autobahnabschnitts war bis dahin in Deutschland ohne Beispiel.

Literatur

- Silke Arends-Vernholz: Großefehn – Land sehen! Verlag SKN, Norden, ISBN 3-928327-86-0.

- Kurt Brüning (Hrsg.): Handbuch der historischen Stätten Deutschlands. Band 2: Niedersachsen und Bremen (= Kröners Taschenausgabe. Band 272). Kröner, Stuttgart 1958, DNB 456882812.

- Jürgen Bünstorf: Die ostfriesische Fehnsiedlung als regionaler Siedlungsform-Typus und Träger sozial-funktionaler Berufstradition. Verlag Ostfriesische Landschaft, Aurich 1966.

- Heinrich Gronewold: Großefehn, Erzählungen und Bilder aus der ältesten ostfriesischen Fehnkolonie und ihrer Umgebung. Verkehrs- und Heimatverein Großefehn e. V., Achim 1983.

- Helmut Sanders: Großefehn-Wiesmoor. Sutton, Erfurt 1999, ISBN 3-89702-162-5.

- Helmut Sanders: Die Besiedlung des Großefehns im Rahmen der ostfriesischen Fehnkolonisation. (ungedr. Manuskript im Staatsarchiv Aurich 1948)

- Heinrich Tebbenhoff: Großefehn. Aurich 1963.

- Manfred Wittor: Mühlen in Großefehn – Geschichte aller Korn-, Wasserschöpf- und Sägemühlen Großefehns aus über 400 Jahren. Verkehrs- und Heimatverein Großefehn e. V.

Weblinks

- Großefehn

- Siegfried Lüderitz: Mittegroßefehn. (PDF; 58 kB) Ortschronisten der Ostfriesischen Landschaft

- Siegfried Lüderitz: Westgroßefehn. (PDF; 59 kB) Ortschronisten der Ostfriesischen Landschaft

- Paul Weßels: Ostgroßefehn (PDF; 59 kB) Ortschronisten der Ostfriesischen Landschaft

Einzelnachweise

- Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online Regionaldatenbank, Tabelle A100001G: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Stand 31. Dezember 2020 (Hilfe dazu).

- Eberhard Rack: Kleine Landeskunde Ostfriesland. Isensee Verlag, Oldenburg 1998, ISBN 3-89598-534-1, S. 24.

- Siegfried Lüderitz: Timmel (PDF; 60 kB) Ortschronisten der Ostfriesischen Landschaft; abgerufen am 3. Juli 2011.

- Karl-Heinz Frees: Wiesmoor: Der lange Weg vom Moor zur Blumenstadt. Rautenberg Verlag, Leer, S. 77.

- Land unter in Großefehn. In: Ostfriesen-Zeitung. 12. November 2008, abgerufen am 27. Juni 2011.

- Großefehn: Zu viel Wasser eingeleitet: Spetzerfehnkanal läuft über, Ostfriesische Nachrichten, 4. Januar 2012, abgerufen am 11. September 2012.

- Großefehn sucht Notfall-Flächen. In: Ostfriesen-Zeitung. 18. Dezember 2010, abgerufen am 27. Juni 2011.

- Quelle: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen abgerufen am 9. August 2011.

- Eberhard Rack: Kleine Landeskunde Ostfriesland. Isensee Verlag, Oldenburg 1998, ISBN 3-89598-534-1, S. 115.

- Die Einwohnerzahlen stammen von der Internet-Seite der Gemeinde (Memento vom 1. September 2014 im Internet Archive). Da es sich um eigene Erhebungen der Gemeindeverwaltung handelt, weicht die aggregierte Gesamteinwohnerzahl von derjenigen des Statistischen Landesamtes in Hannover ab.

- Deutscher Wetterdienst