Feldberg (Berg im Schwarzwald)

Der Feldberg ist mit 1493 m ü. NHN[2] der höchste Berg in Baden-Württemberg. Er stellt auch die höchste Erhebung aller deutschen Mittelgebirge dar[3] und ist damit der höchste Berg Deutschlands außerhalb der Alpen. Der Berg im Südschwarzwald dient zudem als Namensgeber der dazugehörigen Gemeinde Feldberg. Da er aus mehreren Gipfeln besteht, sollte man eher vom Feldbergmassiv sprechen.

| Feldberg | ||

|---|---|---|

Luftaufnahme mit Seebuck (vorn) Feldberggipfel (links) und Baldenweger Buck (rechts); weit im Hintergrund, jenseits des Hochnebels im Oberrheingraben, die Vogesen | ||

| Höhe | 1493 m ü. NHN | |

| Lage | Baden-Württemberg, Deutschland | |

| Gebirge | Schwarzwald | |

| Dominanz | 97 km → Rigi | |

| Schartenhöhe | 930 m ↓ nordöstlich von Lippertsweiler[1] | |

| Koordinaten | 47° 52′ 25″ N, 8° 0′ 14″ O | |

| ||

| Besonderheiten | höchster Berg Deutschlands außerhalb der Alpen, Sendeanlagen am Gipfel | |

Geographie

Lage

Der Feldberg liegt südöstlich von Freiburg im Breisgau, im Gebiet der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, umgeben von den Orten Hinterzarten (nordöstlich), Titisee (östlich), Menzenschwand und Bernau (südlich) sowie Todtnau (südwestlich). Etwa 2 km südöstlich des Gipfels liegt in 1277 m Höhe der Ortsteil Feldberg-Ort.

Erreichbar ist der Feldbergfuß per Kfz über die von Titisee nach Lörrach (Basel) über den Feldbergpass führende B 317. Mit der Bahn erreicht man den höchstgelegenen Bahnhof an einer Normalspurstrecke der Deutschen Bahn, die Station Feldberg-Bärental (967 m ü. NN) der Dreiseenbahn. Von dort existiert eine Busverbindung. Den Seebuck erreicht man von Feldberg-Ort aus mit einer kurzen Kabinenseilbahn. Der Gipfel des Feldbergs ist durch eine befestigte Zufahrtsstraße für die dortigen Einrichtungen erschlossen, für Privatleute jedoch nur zu Fuß oder per Fahrrad erreichbar.

Oberflächenformen

Zwischen dem Feldberggipfel, auch der Höchste[4] (früher Höchst) genannt, und seinem knapp zwei Kilometer weiter im Südosten liegenden Vorberg Seebuck (1449 m ü. NHN) fällt das Gelände zunächst zum Mittelbuck (1472 m ü. NHN) ab, von dem der Baldenweger Buck (1460 m ü. NHN) nördlich abzweigt, und weiter zur Senke des Grüble (1419 m ü. NHN). Vom Seebuck aus fällt der Feldberg nach Nordosten steil zum Feldsee ab. Tief eingeschnittene Täler erstrecken sich auch nach Nordwesten Richtung Freiburg (Zastlertal, St. Wilhelmer Tal) und nach Südwesten Richtung Basel (Wiesental).

Berghöhe

Zur Höhe des Feldbergs finden sich in offiziellen Quellen unterschiedliche Angaben. So wird in den topographischen Karten der Geoportale LUBW und BfN in kleinen Maßstäben eine Höhe von 1493 m angegeben, bei mittleren Maßstäben 1494 m und bei großen Maßstäben (unter etwa 1:18.000) 1494,2 m.[5][6] Im Geoportal des LGL findet sich in allen Maßstäben eine Höhe von 1494,2 m.[7]

Die aktuellen Angaben zur Geländehöhe aus dem DGM stammen von Laserbefliegungen in den Jahren 2000–2005 und 2017.[8] Der höchste Geländepunkt liegt auf einem flachen Hügel etwa 20 m westlich des Friedrich-Luise-Turms. Auf dem Hügel befindet sich ein Stein oder ein Pfeiler. Im direkten Umfeld dieses Objekts beträgt die Geländehöhe am Boden 1494,2 m.[8] Außerhalb des Hügels, rund um das Gebäude beträgt die Geländehöhe 1493 m.[8] Der Hügel ist möglicherweise durch künstliche Aufschüttung entstanden und wurde bei der Laserscanning-Vermessung mit berücksichtigt.

Auf dem Gipfelplateau des Feldbergs befindet sich nordöstlich des Friedrich-Luise-Turms ein künstlich angelegtes Rondell (⊙), auf dem mehrere Granitblöcke platziert sind. Auf einem ist eine Gedenktafel des Schwarzwaldvereins angebracht, die hier den Feldberg mit 1493 m als höchsten Punkt Baden-Württembergs markiert.[9] Auf dem etwa einen Meter hohen Granitblock in der Mitte des Rondells befindet sich eine runde Orientierungstafel mit folgender Beschriftung in ihrer Mitte: Feldberg 1495 M.[10]

Nutzung

Insgesamt gibt es auf und um den Feldberg herum mehr als 28 Skilifte und Abfahrten mit alpinen Schwierigkeitsgraden (FIS-Strecke bei Fahl). Der eigentliche Feldberggipfel liegt außerhalb der Skigebiete. Mehrere Loipen um den Feldberggipfel und das dem Feldberg gegenüber liegende Herzogenhorn (1415 m ü. NHN) (Bundesleistungszentrum) bieten sich für den Skilanglauf an. Der Feldberg ist ein beliebtes Skitourengebiet mit Abfahrten alpinen Charakters unter anderem vom Feldberggipfel ins Zastler Loch.

Auf dem Seebuck befindet sich der Feldbergturm, ein ehemaliger Funkturm, der als Aussichtsturm dient und seit 2013 ein Schwarzwälder-Schinken-Museum beherbergt.[11]

Die in Zeiten des Kalten Krieges zahlreichen Richtfunkanlagen von Bundeswehr, französischer und US-Armee sind mittlerweile abgebaut. Erkennbar ist der Feldberg heute am alten und am neuen Fernsehturm sowie am Bismarckdenkmal auf dem Seebuck.

Schutzgebiete

Der größte Teil des Feldberggebietes hat auf Grund seiner subalpinen Vegetation den Status eines Naturschutzgebietes.[12] Das Naturschutzgebiet Feldberg ist das älteste und größte Naturschutzgebiet Baden-Württembergs und wird seit 1989 durch einen hauptamtlichen Naturschutzwart (Feldberg-Ranger) betreut. Seit 2001 obliegt die Schutzgebietsbetreuung dem Naturschutzzentrum Südschwarzwald im Haus der Natur, das zudem als Verwaltungssitz des Naturparks Südschwarzwald dient. Neben einer interaktiven Dauerausstellung dort, gibt es direkt hinter dem Haus seit 2005 den Naturerlebnispfad „Der Wichtelpfad im Auerhahnwald“.

Panorama

Der Feldberg bietet eines der umfassendsten Panoramen in Deutschland, insbesondere im Winter, bei Inversionswetterlage. Im Westen sieht man jenseits des Oberrheingrabens die gesamten Vogesen vom Elsässer Belchen/Ballon d'Alsace bis zum Donon und zum Odilienberg. Dahinter sieht man gelegentlich bis zum südlichen Pfälzerwald beziehungsweise „Vosges du Nord“. Im Norden sieht man die Hornisgrinde, im Nordosten die ganze Kette der Schwäbischen Alb, insbesondere den Lemberg, rechts davon die Hegauvulkane.

Im Süden erstrecken sich die Alpen, von der Alpspitze und der Zugspitze im Osten über die Allgäuer Alpen, das Lechquellengebirge, Verwallgruppe und Silvretta; dann in den Westalpen der Alpstein mit dem Säntis, die Berge um den Walensee, die Glarner Alpen mit Ringelspitz, Glärnisch und Tödi, der Piz Gannaretsch, die Urner Alpen, Berner Alpen, Grand Combin und Mont Blanc bis zu den Freiburger Voralpen im Südwesten. Vor den Westalpen und dann vor allem rechts vom Mont Blanc erstreckt sich der Schweizer Jura mit dem Chasseral als höchstem Punkt. Das Panorama reicht somit von Italien bis nach Südwestdeutschland und von Österreich bis nach Frankreich.

Geologie und Tektonik

Das Grundgebirge des Feldberges besteht aus Gneis. Es ist rund eine Milliarde Jahre alt. Insgesamt wurde der Feldberg, beziehungsweise die Region, in welcher der Feldberg heute steht, im Laufe der Erdgeschichte vier Mal herausgehoben und dreimal wieder abgetragen. Das, was wir heutzutage sehen, kann man als den „dritten Feldberg“ bezeichnen. Der „erste Feldberg“ entstand im Präkambrium als Kollisionsgebirge. Dieses wurde komplett abgetragen. Der „zweite Feldberg“ entstand während des Devons und Karbons im Zuge der variskischen Gebirgsbildung. Dieser wurde abermals abgetragen und im entstehenden Sedimentationsraum lagerten sich während des Mesozoikums Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper, Lias, Dogger und Malm ab. Teile dieser Sedimente sind Meeresablagerungen durch sich bildende innerkontinentale Meere, die anderen festländischen Ursprungs. Das dritte, heutige, Feldbergstadium bildete sich als Fernwirkung der alpidischen Gebirgsbildung während des Tertiärs. Die oben genannten Sedimente wurden nach der Heraushebung nach und nach abgetragen und heute ist fast ausschließlich das Grundgebirge zu finden. Bis heute wird der Feldberg herausgehoben, dies wird jedoch durch die Abtragung aufgewogen. Durch Erosion und äolische Abtragung finden auf dem Feldberg Verebnungen statt, so dass weiträumige Flächen zu beobachten sind.

Glazialmorphologie

Während des Maximums der Würmeiszeit bedeckte ein rund 1000 km² großer Gletscher den Schwarzwald. Deshalb sind im Schwarzwald sehr viele glaziale Einflüsse zu erkennen. Zur Glazialmorphologie des Feldberges gibt es mehrere Anschauungsobjekte. Dazu gehört zunächst der Feldsee. Er ist durch Eis, welches die Kar-Rückwand im Lee herabgeschoben hat, exariert worden. Nach und nach schuf das Eis auf diese Weise den 33 m tiefen Feldsee. Eine Moräne am Ufer des Feldsees zeugt von dieser Entwicklung. Auch das Feldseemoor, ein paar Meter weiter gelegen, ist ein Überbleibsel der Eiszeit. Hier ist die Endmoräne des „Minigletschers“ vom Feldsee zu sehen. Sie hat Wasser aufgestaut und bildete so ein Moor. Die glaziale Geschichte der Würmeiszeit vor 10.000–11.000 Jahren am Feldberg hat folgendermaßen ausgesehen: Die Entstehung des Feldsees geschah bei der Ausbreitung des „Feldberggletschers“. Das anschließende Feldseemoor war die nächste Etappe. Danach bildete der Gletscher eine Endmoräne bei Waldhof. Diese wurde beim Falkau-Vorstoß, welcher das Maximum markiert, noch einmal übertroffen. Danach zog sich der Gletscher wieder zurück.

Klima und Vegetation

Klima

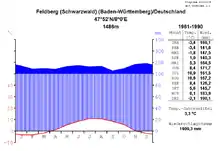

Die Jahresdurchschnittstemperatur auf dem Feldberg liegt bei rund 3,9 °C (30-jähriger Mittelwert der Periode 1981–2010). Sie ist damit um 0,6 °C im Vergleich zur Periode 1961–1990 gestiegen. Das Klima ist subatlantisch getönt, die Temperaturschwankungen sind geringer als im Tal. Im Winter ist die Sonnenscheindauer aufgrund des niedrigen Kondensationspunktes sehr hoch. Auch deshalb ist es auf dem Feldberg im Winter relativ mild, so werden in den umliegenden Hochtälern deutlich niedrigere Tiefsttemperaturen gemessen. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge liegt bei 1637 mm und ist damit im deutschlandweiten Vergleich sehr hoch. An über 97 % der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes werden niedrigere Werte registriert.[13] Ein großer Teil davon fällt als Schnee. In allen Monaten kam es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen schon zu Schneefällen. Im langjährigen Mittel gibt es auf dem Feldberg jährlich 157 Tage eine geschlossene Schneedecke. Aufgrund der exponierten Lage kann es das ganze Jahr über zu orkanartigen Winden kommen.

|

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Feldberg Wetterwarte (1489,6 m) 1981–2010

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Bezugsstandort) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Durch die Wetterwarte wurden folgende extreme Werte gemessen:[14]

- Die höchste Temperatur betrug 27,4 °C am 31. Juli 1983.

- Die tiefste Temperatur betrug −30,7 °C am 10. Februar 1956.

- Die größte Schneehöhe betrug 350 cm am 9. und 10. März 1970.

- Die höchste gemessene Windgeschwindigkeit betrug 217 km/h am 3. Januar 2018 (Sturmtief Burglind)[15]. Am 26. Dezember 1999 (Orkan Lothar) wurde eine Geschwindigkeit von 212 km/h gemessen, allerdings fiel der Windmesser während des Maximums des Orkans aus.[16]

Vegetation

Wie in seinem Namen anklingt, ist der Feldberggipfel nicht bewaldet. Der Name stammt vom mittelhochdeutschen Velt und bedeutet „größere unbewaldete Fläche“. Die scharfen Übergänge zum Wald zeigen, dass es sich nicht um eine natürliche Waldgrenze handelt. Allein aufgrund der Höhe wäre der Feldberg nicht waldfrei; eine Waldgrenze wäre hier, etwa 100 km nördlich der nächstgelegenen Nordalpengipfel, auf einer Höhe von etwa 1650 bis 1700 m zu erwarten.

Dennoch gibt es eine Reihe von Sonderstandorten, die natürlicherweise, ohne menschliche Eingriffe, waldfrei sind, und die meisten Besonderheiten der Feldbergflora beherbergen. Zu diesen Sonderstandorten zählen Flachmoore, Übergangs- und Hochmoore, Felswände, Windheiden, Schneeböden in Nivationsmulden und Lawinenbahnen. Den Gipfelbereich umschließt ein Mischwald aus Buchen, Ebereschen, Bergahorn, Fichten, Weißtannen und Douglasien, wobei die Nadelbäume überwiegen.

Viele Lichtungen sind aber auf menschliches Eingreifen wie die früher verbreitete Waldweide zurückzuführen. Um jedes Gehöft gibt es außerdem große, waldfreie Nutzungsflächen. Dies ist auf die ehemals intensive Viehhaltung in diesen Regionen zurückzuführen. Das Vieh fraß die kleinen Bäume weg und verhinderte so ein Nachwachsen des Waldes. Heute ist dort Pioniervegetation, typischerweise mit Ebereschen, anzutreffen. Auch kleine Büsche und andere niedere Vegetation mit Krüppelwuchs (Magerrasen) ist vorhanden.

Erwähnenswerte Krautpflanzen sind die Arnika, der Alpen-Ampfer, der Alpen-Milch- und Alpen-Brandlattich, der Sumpf- und der Gelbe Enzian.[12] Ferner findet man den Clusius-Enzian, der hier ursprünglich nicht heimisch war. Der Gelbe Enzian hat sich inzwischen jedoch so stark vermehrt, dass einmal im Jahr mit Hilfe des Bergwaldprojektes ein Drittel der Pflanzen entfernt werden und die Wurzeln einem örtlichen Brenner zur Herstellung des Enzian-Schnapses zur Verfügung gestellt werden. Der Grund ist der, dass der Gelbe Enzian wegen seines bitteren Geschmacks von den Rindern verschmäht wird und andere Futterpflanzen verdrängt.[17] Auch bei anderen Arbeiten, wie der Beseitigung von Fichten in einem Feuchtgebiet werden Freiwillige des Bergwaldprojektes eingesetzt.[18]

Die besondere Vegetation in den Mooren bildete sich im Zuge einer typischen Vegetationsabfolge. Nach der glazialen Exaration und der anschließenden Ablagerung von Endmoränen, welche seither, wie besonders am Feldseemoor, das Wasser aufstauen, entstand zunächst ein oligotrophes Niedermoor, in dem Schilfe und Gräser die Nährstoffe noch aus dem Grundwasser aufnehmen können. Aus abgestorbenen Pflanzen (biogene Sedimente) bildet sich Torf, und das Niveau des Moors hebt sich so allmählich über das Grundwasserniveau. Dabei entsteht ein Hochmoor mit ombrotrophen Pflanzen, welche vom Regenwasser abhängig sind und sich von den in der Atmosphäre verfügbaren Nährstoffen versorgen müssen.

Vielerorts wurden Bannwälder eingerichtet, die sich nunmehr naturbelassen entwickeln. An vielen Stellen wird Landschaftspflege betrieben, zum einen, um durch den Tourismus entstandene Erosionsschäden zu beheben und zum anderen, um die Landschaft für oft bestandsgefährdete lichtbedürftige Arten offenzuhalten.

Anthropogeographie

Der Mensch hat sich einige geologische Besonderheiten des Feldberggebiets zu Nutze gemacht. So wurde der Seebach, der aus dem Feldsee ins Tal fließt, für die Schwallflößerei aufgestaut. Die Landschaft wird durch Landschaftspflege offen und touristisch attraktiv gehalten und der üppige Waldbestand wird von der Forstwirtschaft genutzt, wenn auch nicht allzu intensiv.

Die Haupteinkommensquelle der Wirtschaft am Feldberg ist heute der Tourismus. Schätzungen gehen von 1 bis 1,5 Millionen Besuchern jährlich im Feldberggebiet aus.[19] Dabei bestehen Zielkonflikte zwischen der touristischen Nutzung und den Belangen des Naturschutzes.

Sommertourismus

Der Berg ist Wanderern durch zahlreiche bewirtschaftete Berghütten (Baldenweger Hütte, Rinkenhütte, Zastler Hütte, St. Wilhelmer Hütte, Todtnauer Hütte, Naturfreundehaus Feldberg) und Wanderwege erschlossen, darunter der Felsenweg über dem Feldsee und der Alpine Pfad, die durch einige der letzten Landschaften alpinen Charakters im Schwarzwald führen. Der 12 Kilometer lange Feldberg-Steig führt um Gipfel und Feldsee.[20] Daneben gibt es einige asphaltierte Zufahrtsstraßen zu den Gasthäusern und den anderen Einrichtungen am und um den Feldberggipfel.

Wintertourismus

Besonders starke Eingriffe in das Landschaftsbild bewirkte die bauliche Erschließung des Feldberggebietes für den Wintersport seit einigen Jahrzehnten. Das Feldberger Pistenskigebiet umfasst 14 Liftanlagen, fünf davon am Seebuck. Das Gebiet ist beliebt bei Skilangläufern, die unter anderem auf der Stübenwasenspur die Südabhänge von Feldberg und Seebuck zwischen Feldbergpass und Stübenwasen queren. Auch das Winterwandern mit Schneeschuhen ist weit verbreitet, und Snowkiting wird immer populärer. Skialpinismus stellt zwar die älteste Form des Wintersports im Gebiet dar, wird heute aber nur von relativ wenigen Skifahrern betrieben.

Pistenskifahren

Skilanglauf

Im Feldberggebiet befinden sich zwei der höchstgelegenen Loipen Baden-Württembergs:

- Die Köpfleloipe (4 km, zwischen 1260 und 1300 m, 50 Anstiegshöhenmeter, klassisch, mittelschwer)

- Die „Freestyle-Runde Feldberg“ (seit 2006, 1,7 km, am Fuß des Seebucks, gegenüber vom Feldberger Hof, klassisch und Skating, leicht)

Dazu kommen vier Verbindungsloipen:

- Verbindungsloipe vom Feldberger Hof zur Todtnauer Hütte und zur Stübenwasenspur (Teil des Fernskiwanderwegs Schonach–Belchen) und weiter nach Todtnauberg, Muggenbrunn und zum Schauinsland, klassisch und Skating, mittelschwer

- Verbindungsloipe vom Feldbergpass zu den Herzogenhornloipen und weiter nach Bernau, klassisch und Skating, schwer

- Verbindungsloipe Caritashaus–Raimartihof und weiter Richtung Hinterzarten (Teil des Fernskiwanderwegs Hinterzarten–Schluchsee), klassisch und Skating, schwer

- Verbindungsloipe vom Caritashaus zur Äulemer-Kreuz-Loipe (Fortsetzung des Fernskiwanderwegs Hinterzarten–Schluchsee), nach Menzenschwand beziehungsweise nach Altglashütten, klassisch, leicht

Über den Grüblesattel zwischen Feldberg und Seebuck verläuft ein Teilabschnitt des 100 km langen Fernskiwanderwegs Schonach–Belchen (zwischen Rinken und Todtnauer Hütte).

Skialpinismus

Die älteste im Feldberggebiet ausgeübte Wintersportart ist das Skibergsteigen, für das im schneesicheren Hochschwarzwald gute Bedingungen herrschen. Schon lange vor dem Anlegen von Loipen und dem Bau von Liftanlagen wurden die Hänge des Feldbergs und seiner Nachbargipfel befahren.

1891 bestieg der französische Diplomat Raymond Pilet als erster den Feldberg auf Skiern.[21] Nach der Gründung des SC Todtnau, des ältesten noch existierenden deutschen Skiclubs,[22] wurde der Skialpinismus im Hochschwarzwald immer populärer. Pioniere dieser Sportart versuchten sich auch an den wechtenbewehrten Steilhängen des Feldbergs und seiner Nachbargipfel Seebuck und Baldenweger Buck.

Übliche Ausgangspunkte für Skitouren ins Feldberggebiet sind die Parkplätze Rinken (Talort Hinterzarten), Stollenbachlifte (Talort Oberried) oder Rütte (Talort Todtnauberg). Bekannteste Abfahrten im Gebiet sind: (vom Feldberg ins Zastler Loch) Direttissima und Wasserreservat-Abfahrt, (vom Baldeweger Buck) Damenhang und Tännlefriedhof und (vom Seebuck) Sioux-Hang. Eine leichte und heute sehr beliebte Abfahrt führt vom Feldberggipfel nach Nordwesten über den Immisberg und Tote Mann nach Stollenbach. Traditionelle Tourenziele gibt es auch am Belchen, Herzogenhorn, Hinterwaldkopf und Kandel.[23]

Alpine Gefahren

Der Feldberg wird in Bezug auf alpine Gefahren – wie viele Mittelgebirge – oft unterschätzt. Die leichte Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel, Auto und Seilbahn suggeriert Ungefährlichkeit. Oft sind Besucher unpassend ausgerüstet. Hauptgefahren im Feldberggebiet sind Wetterstürze, Sturm oder Ausrutschen auf glattem, vereistem Untergrund. In der Nähe von höheren Strukturen (Sendeanlagen etc.) besteht die Gefahr von Eisschlag. Bei nebligem Wetter kann die Sichtweite bis auf wenige Meter zurückgehen, so dass der Wegverlauf nicht mehr erkennbar ist. An den markierten Wegen außerhalb der Waldgebiete sind deshalb Stangen zur Orientierung aufgestellt.

In jedem Winter gehen mehrmals größere Lawinen im Feldberggebiet ab. Betroffen sind v. a. die Hänge des Zastler Tales, aber auch andere leeseitige Steilhänge wie im Feldseekessel am Seebuck, am Herzogenhorn und am Baldenweger Buck.[24] Durch Schneefall vor allem bei westlichen Winden bilden sich an den windabgewandten Seiten Wechten (z. B. „Zastler Wechte“), die abbrechen können. Mehrere tödliche Lawinenverschüttungen sind bekannt, zuletzt im Januar 2015 mit zwei Toten.[25] Für den Schwarzwald existiert kein spezieller Lawinenlagebericht.

Der Bergrettungsdienst im Feldberggebiet wird durch die Bergwacht Schwarzwald sichergestellt.

Sendeanlage

Wettermessung

_Radarstation_und_Feldbergturm_(cropped).JPG.webp)

Auf dem Gipfel des Feldberges, wo das Wetter seit 1915 gemessen wird, befindet sich seit 1937 eine Wetterbeobachtungsstation des Deutschen Wetterdienstes (WMO Kennziffer: 10908). Neben der Wetterstation befindet sich eine Wetterradaranlage, die ein Teil des Radarverbundes des Deutschen Wetterdienstes darstellt. Sie ist im 21 Meter hohen Friedrich-Luise-Turm untergebracht, der 1913 seinen baufälligen Vorgänger ersetzte und nach Großherzog Friedrich I. und seiner Gemahlin Luise von Preußen benannt worden war. Er musste im Jahr 1959 vom Schwarzwaldverein wegen der strategischen Bedeutung des Feldbergs verkauft werden.[26]

Im Herbst 2012 wurde die Radaranlage im Luisenturm modernisiert. Um währenddessen dennoch Wetterdaten erhalten zu können, wurde im Mai 2012 ein provisorischer Stahlgittermast mit eigenem Radom installiert.[27] Am 20. November 2012 wurde das neu im Luisenturm eingebaute Dual-Polarisations-Radargerät in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurde das Ausfallsicherungsradar am 20. November 2012 wieder außer Betrieb genommen und der Gittermast in der darauffolgenden Woche abgebaut.[28]

Seit 1. Februar 2014 wird die Wetterwarte offiziell automatisch und ohne Personal betrieben.[29]

Rezeption

Viele Künstler malten den Feldberg, darunter Hans Thoma (1839–1924) und Franz Xaver Winterhalter (1805–1873), die in der Nähe des Feldbergs aufwuchsen. Die Maler Franz Eberlin (1896–1930) und Karl Hauptmann (1880–1947) zogen auf das Feldbergmassiv, um sich besser ihrer Arbeit widmen zu können. Zahlreiche Abbildungen stammen ebenfalls vom Lahrer Thoma-Schüler Wilhelm Wickertsheimer (1886–1968) sowie dem späteren Hinterzartener Hermann Dischler.[30]

Darüber hinaus wurde der Hauptgürtelasteroid (10666) Feldberg nach dem Berg benannt.

Literatur

- Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Freiburg (Hrsg.): Natur und Naturschutz – Der Feldberg im Schwarzwald. Waldkircher Verlag, Waldkirch 1992, ISBN 3-87885-258-4.

- Arno Bogenrieder u. a.: Der Feldberg im Schwarzwald. Subalpine Insel im Mittelgebirge. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Institut für Ökologie und Naturschutz, Karlsruhe 1982. (= Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, Band 12). ISBN 3-88251-046-3.

- Karl Müller (Hrsg.), Der Feldberg im Schwarzwald. Naturwissenschaftliche, landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche, geschichtliche und siedlungsgeschichtliche Studien. Im Auftrage des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz, L. Bielefelds Verlag, Freiburg i. Brsg., 1948.

- Regierungspräsidium Freiburg (Hrsg.): Der Feldberg – Subalpine Insel im Schwarzwald. Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2012, ISBN 978-3-7995-0757-8.

- August Vetter: Feldberg im Schwarzwald. Selbstverlag der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald), Feldberg im Schwarzwald 1996.

Einzelnachweise

- Dominanzen und Prominenzen nach Highrisepages.de (Memento vom 19. Oktober 2014 im Internet Archive).

- Karten und Daten des Bundesamtes für Naturschutz (Hinweise)

- Den Titel der höchsten Erhebung aller deutschen Mittelgebirge trug vor den Gebietsverlusten infolge des Zweiten Weltkrieges die Schneekoppe.

- August Vetter: Feldberg im Schwarzwald. Selbstverlag der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald), Feldberg im Schwarzwald 1982, S. 512.

- Topographische Karte 1:5.000. In: Kartendienste des Bundesamtes für Naturschutz - Schutzgebiete in Deutschland. Abgerufen am 5. Mai 2021 (Der Friedrich-Luise-Turm ist auf der Karte falsch gekennzeichnet; der Turm ist das mittlere Gebäude neben dem Höhenpunkt).

- Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) (Hinweise)

- Geoportal Baden-Württemberg (Hinweise)

- Angaben laut Auskunft des Referats 21 Bürgerinformation des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) Baden-Württemberg vom 8. Juli 2020.

- Foto der Gedenktafel auf dem Feldberg, auf commons.wikimedia.org

- Foto der Orientierungstafel auf dem Feldberg, auf commons.wikimedia.org

- Martina Philipp: Feldberg: Tradition: Feldberg-Turm: Schwarzwälder Schinkenmuseum ist eröffnet. Badische Zeitung, 28. Juni 2013, abgerufen am 29. April 2016.

- Steckbrief des Naturschutzgebietes im Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.

- Niederschlag: langjährige Mittelwerte 1981–2010 (Bezugsstandort). Deutscher Wetterdienst, 9. November 2015, abgerufen am 3. Dezember 2015.

- , Nachzulesen im Archiv der Wetterstation Feldberg des DWD.

- https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2018/9/22.html

- https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimastatusbericht/publikationen/ksb1999_pdf/02_1999.pdf?__blob=publicationFile&v=1

- Otto Schnekenburger: Gut für die Kuh – und ein Schnaps dazu. Badische Zeitung, 29. September 2019, abgerufen am 30. September 2019.

- Clara Müller: Naturschutz statt Erholung – Arbeitseinsatz am Feldberg. Badische Zeitung, 21. September 2021, abgerufen am 22. September 2021.

- Regierungspräsidium Freiburg (Hrsg.): Der Feldberg – Subalpine Insel im Schwarzwald. Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2012, ISBN 978-3-7995-0757-8, S. 433.

- Premiumwanderweg Feldberg-Steig am höchsten Berg im Schwarzwald | Wandererlebnis im Hochschwarzwald - Startseite - Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Abgerufen am 15. Juni 2014.

- Günter Baumann: Alpine Skitouren und Variantenabfahrten im Hochschwarzwald. [Selbstverlag], [Balingen-Frommern] 2006, ISBN 3-00-020144-0.

- Todtnau, die Wiege des deutschen Skisports, auf der Homepage des SC Todtnau

- Matthias Schopp: Schwarzwald mit Vogesen. 40 ausgewählte Skitouren. Bergverlag Rother, München 2019, ISBN 978-3-7633-5931-8.

- Roland Weis: Der weiße Tod. In: Badische Zeitung, Ausgabe Hochschwarzwald. 19. Januar 2021, S. 17 (Online [abgerufen am 20. Juni 2021]).

- Zwei Menschen sterben bei Lawinenunglücken im Schwarzwald - badische-zeitung.de. Abgerufen am 1. Februar 2015.

- Chronik des Schwarzwaldverein, schwarzwaldverein.de, abgerufen am 25. August 2012.

- Ralf Morys: Feldberg: Hochschwarzwald: Neuer Turm auf dem Feldberg: Wetterradar auf Zeit, Badische Zeitung, 15. Mai 2012, abgerufen am 25. August 2012.

- E-Mail der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Wetterdienstes vom 2. Januar 2013, dem Support-Team liegt ein entsprechender Nachweis unter Ticket:2013010610003254 vor.

- Südwest: Wetterbeobachtung: Wetterwarte auf dem Feldberg schließt - badische-zeitung.de. Abgerufen am 1. Februar 2014.

- Vetter, S. 469.

Weblinks

- Feldberg auf Peakbagger.com (englisch)

- Liftverbund Feldberg

- Feldbergturm mit Schinkenmuseum

- Naturschutzzentrum Südschwarzwald