Neuromanik

Die Neuromanik, auch Neoromanik genannt, ist ein europäischer Kunststil des 19. Jahrhunderts. Künstler, vor allem Architekten, griffen damals auf Vorbilder der vergangenen zwei Jahrtausende zurück – in diesem Falle auf die Romanik. Daneben gab es jedoch auch Neugotik, Neorenaissance, Neubarock und die Vereinigung mehrerer dieser Stilrichtungen in einem Werk (sog. Eklektizismus), die gemeinsam in der Stilgeschichte als Historismus bezeichnet werden.

Geschichte

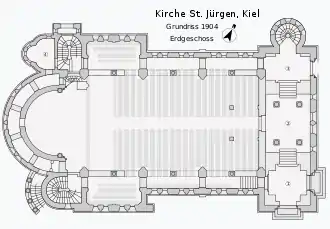

① = Eingangsbereich unter dem Kirchturm ② = große Eingangshalle ③ = kleine Eingangshalle ④ = Sakristei

Wegbereiter der Neuromanik in Deutschland und im europaweiten Rahmen waren in den 1820er-Jahren mit grundlegenden Veröffentlichungen Heinrich Hübsch und Rudolf Wiegmann, welche die Romanik als dem eigenen Land angemessener beurteilten. Zu den ersten Architekten der Neuromanik zählen Johann Claudius von Lassaulx und Friedrich von Gärtner, dessen Rundbogenstil neben der Romanik auch andere Einflüsse zeigte. Da damals der kunstgeschichtliche Begriff der „Romanik“ noch nicht existierte, wurden anfänglich die Bezeichnungen „byzantinischer Stil“, „Rundbogenstil“ oder auch „altchristlicher Stil“ gleichwertig verwendet.

Das 1861 publizierte Eisenacher Regulativ erlaubte als Stil für den protestantischen Kirchenbau neben der altchristlichen Basilika die mittelalterlichen Stile der Romanik und Gotik. Der Höhepunkt der Neuromanik ist 1891 mit dem Wiesbadener Programm über den evangelischen Kirchenbau anzusetzen. Der Stil reicht über das Ende des eigentlichen Historismus um die Jahrhundertwende hinaus bis in die 1920er-Jahre. Die Bautätigkeit der Neuromanik hatte ihren Schwerpunkt im Kirchenbau. Durch die Industrialisierung gab es in den stark wachsenden Städten dazu ein reiches Betätigungsfeld. Im katholischen Süden des deutschsprachigen Raumes ist der Stil dagegen seltener.

Auch im Profanbau ist die Neuromanik zu finden. Beispiele für Renovierungen im Schlösser- und Burgenbau, die Neubauten gleichkamen, sind der Wiederaufbau der romanischen Wartburg bei Eisenach und der Kaiserpfalz Goslar. Als berühmtestes neuromanisches Gebäude überhaupt kann Schloss Neuschwanstein gelten, das jedoch eine eklektizistische Innenausstattung hat. Als die französische Herkunft der lange Zeit als „altdeutsch“ betrachteten Gotik nicht mehr zu bestreiten war, wurde im wilhelminischen Deutschland die Neuromanik als „echter“ deutscher Stil zunehmend auch für öffentliche Profanbauten wie Postämter, Regierungsgebäude oder Verkehrsbauten verwendet. Bekannte Vertreter sind z. B. das Preußische Regierungsgebäude in Koblenz sowie die Bahnhöfe Metz-Ville und Worms Hauptbahnhof.

Stilistisch griff man nicht nur auf die Formelemente der Romanik in Westeuropa zurück, sondern verwendete auch die prächtigeren Formen des byzantinischen Stils. Auch in der Konstruktion der Kirchen blieb man nicht bei romanischen Grundrissen, sondern verwendete die fortschrittlicheren Prinzipien der Gotik, erkennbar an Kreuzrippengewölben und rechteckigen Grundflächen der Joche.

Auch im Altarbau spricht man von Neuromanik. Da in der Romanik jedoch keine Altaraufbauten verwendet wurden, sind „neuromanische“ Hochaltäre oft im Grunde neugotische Altäre, die anstelle von Spitzbögen Rundbögen verwenden und auf Fialen verzichten. Das Fehlen historischer Vorbilder führte immerhin dazu, dass im historistischen Altarbau unter dem Etikett der „Neuromanik“ kreativ mit Formen und Aufbau umgegangen wurde und entsprechende Altäre oftmals spielerischer erscheinen als jene der Neugotik.

Bilder

- Außenansichten von Gebäuden

Herz-Jesu-Kirche in Koblenz, 1900–1903

Herz-Jesu-Kirche in Koblenz, 1900–1903

Synagoge Köln, 1895–1899

Synagoge Köln, 1895–1899 Garnisonkirche St. Martin, Dresden, 1893–1900

Garnisonkirche St. Martin, Dresden, 1893–1900.jpg.webp) Kathedrale von Szeged, Szeged, 1913–1930

Kathedrale von Szeged, Szeged, 1913–1930.jpg.webp)

Erlöserkirche (Mirbach) erbaut 1902

Erlöserkirche (Mirbach) erbaut 1902 Trinity Church (Boston), 1872–1877

Trinity Church (Boston), 1872–1877.jpg.webp) St.-Antonius-Basilika (Rheine), 1899–1905

St.-Antonius-Basilika (Rheine), 1899–1905

- Innenräume

Langhaus der Stadtkirche Glarus

Langhaus der Stadtkirche Glarus Wartburg, neoromanischer Festsaal

Wartburg, neoromanischer Festsaal Gerolstein Inneres der Erlöserkirche

Gerolstein Inneres der Erlöserkirche Thronsaal des Schlosses Neuschwanstein

Thronsaal des Schlosses Neuschwanstein Innenraum der Steglitzer Rosenkranz-Basilika, Berlin-Steglitz

Innenraum der Steglitzer Rosenkranz-Basilika, Berlin-Steglitz

Bedeutende Bauten im neuromanischen Stil

.jpg.webp)

Deutschland

- 1828–1832 Unterbarmer Hauptkirche in Wuppertal, Architekt Heinrich Hübsch

- 1829–1839 Alte Ludwigskirche (1839–1944) in Freiburg, Architekt Heinrich Hübsch

- 1831 Rosenburg in Kessenich (Bonn), Architekt Carl Alexander Heideloff

- 1847–1890 Restaurierung und Wiederaufbau der Wartburg in Eisenach, Architekt Hugo von Ritgen

- 1854–1858 Westbau des Speyerer Doms, Architekt Heinrich Hübsch

- 1868–1879 Renovierung der Kaiserpfalz in Goslar

- 1869 Baubeginn Schloss Neuschwanstein bei Füssen (unvollendet)

- 1876–1881 Matthäuskirche in Stuttgart, Architekt Konrad Dollinger

- 1884–1886 St. Cäcilia in Harsum, Architekt Christoph Hehl

- 1887–1892 St. Anna im Lehel in München, Architekt Gabriel von Seidl

- 1887–1906 Burg Dankwarderode in Braunschweig, Architekt Ludwig Winter

- 1888–1895 St. Benno in München, Architekt Leonhard Romeis

- 1890–1892 Friedenskirche Stuttgart (erhaltener Turm), Architekt Konrad Dollinger

- 1891–1895 Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Charlottenburg (heute Berlin), Architekt Franz Heinrich Schwechten

- 1892–1894 Ringkirche in Wiesbaden, Architekt Johannes Otzen

- 1893–1898 Erlöserkirche in Jerusalem, Architekten Friedrich Adler und Paul Groth

- 1893–1900 Garnisonkirche St. Martin in Dresden, Architekten Hermann Viehweger und William Lossow

- 1894–1897 Johannes-Basilika in Berlin, Architekt August Menken

- 1894–1898 Friedhofskirche in Wuppertal-Elberfeld, Architekt Johannes Otzen

- 1894–1899 Adalberokirche in Würzburg, Architekt Franz Josef Ritter von Denzinger

- 1895–1901 St. Maximilian in München, Architekt Heinrich Freiherr v. Schmidt

- 1896–1899 St.-Anna in Neuenkirchen, Architekt Wilhelm Rincklake

- 1897–1900 Annakirche in Zabrze (Hindenburg O.S.), heute Polen, Architekt Stahl

- 1898–1900 St.-Johannes-Evangelist-Kirche (Berlin) in Berlin, Architekt Max Spitta

- 1899 Synagoge in Baden-Baden, Architekt Ludwig Levy

- 1899 Bismarck-Mausoleum in Friedrichsruh, Architekt Ferdinand Schorbach

- 1899–1905 St.-Antonius-Basilika in Rheine, Architekt Franz Klomp

- 1900–1903 Herz-Jesu-Kirche in Koblenz, Architekt Ludwig Becker

- 1901 Einweihung Christuskirche in Altenmünster, Architekt Rudolf Hofmann

- 1901 Einweihung St.-Elisabeth-Kirche in Stuttgart-West, Architekt Joseph Cades

- 1901–1906 Landgericht Berlin, Architekten Hermann Dernburg und Ernst Petersen

- 1902–1903 Erlöserkirche in Mirbach (Eifel), Architekten Max Spitta und Franz Schwechten

- 1902–1906 Preußisches Regierungsgebäude in Koblenz, Architekt Paul Kieschke

- 1903–1906 Erzbischöfliches Ordinariat in Freiburg im Breisgau, Architekt Raimund Jeblinger

- 1903–1908 Erlöserkirche in Bad Homburg vor der Höhe, Architekt Max Spitta

- 1904 (Einweihung) Hauptbahnhof in Worms, Architekt Karl Hofmann

- 1905–1906 Martinskirche in Hundersingen (mit kompletter historistischer Ausstattung), Architekt Joseph Cades

- 1905–1908 Lutherkirche in Chemnitz (Chemnitz-Lutherviertel), Architekt Otto Kuhlmann

- 1905–1913 Residenzschloss Posen, Architekt Franz Schwechten

- 1906–1908 Dreifaltigkeitskirche in Offenburg, Architekt Johannes Schroth

- 1906–1908 St.-Michael-Kirche in Bremen-Vegesack-Grohn, Architekt Karl Mohrmann

- 1907–1913 Erlöserkirche in Gerolstein, Architekt Franz Heinrich Schwechten

- 1908–1910 Herz-Jesu-Kirche in Aachen-Burtscheid, Architekt Josef Kleesattel

- 1910–1913 „Saardom“ (Pfarrkirche Heilig Sakrament) in Dillingen/Saar, Architekt Peter Marx

- 1911–1915 Mausoleum von Schloss Bückeburg, Architekt Paul Otto August Baumgarten

- 1912–1914 Heilig Kreuz-Kirche in Gladbeck, Architekt Otto Müller-Jena

China

- 1931–1934 St.-Michaels-Kathedrale in Qingdao, Architekt Alfred Fräbel

Dänemark

- 1864–1876 Viborg Domkirke

Frankreich

- 1884–1886 Synagoge Versailles, Architekt Alfred-Philibert Aldrophe

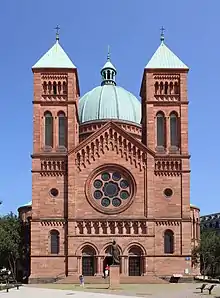

- 1889–1893 Saint-Pierre-le-Jeune catholique in Straßburg, Architekten Skjøld Neckelmann und August Hartel

- 1874–1877 Temple Neuf in Straßburg, Architekt Émile Salomon

- 1896–1898 Hauptsynagoge in Straßburg, Architekt Ludwig Levy

- 1901–1904 Temple Neuf in Metz, Architekt Stadtbaumeister Conrad Wahn

- 1905–1908 Bahnhof Metz-Ville in Metz, Architekt Jürgen Kröger

Großbritannien

- 1873–1881 Natural History Museum in London, Architekt Alfred Waterhouse

Italien

- 1866–1893 San Tommaso di Canterbury in Rom, Architekt Virgilio Vespignani

- 1897–1899 Herz-Jesu-Kirche in Bozen, Architekt Johann Bittner

Kroatien

- 1866–1882 Kathedrale zu Đakovo, Architekten Carl Roesner und Friedrich von Schmidt

Österreich

- 1896–1902 Antonskirche in Wien, Architekt Franz von Neumann

- 1898–1913 Kirche zum heiligen Franz von Assisi (auch: Kaiserjubiläumskirche oder umgangssprachlich Mexikokirche) in Wien, Architekt Victor Luntz

- 1904–1906 Herz-Jesu-Kirche in Wien-Landstraße, Architekt Gustav von Neumann

- 1907–1910 Pfarrkirche Neusimmering in Wien-Simmering, Architekt Johann Schneider

- 1908–1909 Pfarrkirche Hetzendorf in Wien-Meidling, Architekten Hubert Gangl und Eugen Ritter von Felgel

- Pfarrkirche Zum Hl. Kreuz in Zirl (Tirol)

Polen

- 1905–1913 Residenzschloss in Posen, Architekt Franz Schwechten

- 1909–1928 St.-Matthäus-Kirche (św. Mateusz) in Łódź, Architekten Johannes Wende und Franz Schwechten

Rumänien

- 1896–1901 Millenniumskirche in Timișoara, Architekt Ludwig von Ybl

Schweiz

- 1863–1866 Stadtkirche in Glarus, Architekt Ferdinand Stadler

- 1884–1886 Marienkirche in Basel, Architekt Paul Reber

- 1898–1901 Pauluskirche in Basel, Architekt Karl Moser

Südamerika

- 1931 (Weihe) Catedral Metropolitana de Medellín, Kolumbien, Architekt Charles Émile Carré

- La Recoleta, in Arequipa, Peru

Ungarn

- 1895–1902 Fischerbastei in Budapest, Architekt Frigyes Schulek

Vereinigte Staaten

- 1872–1877 Trinity Church, Boston

- 1930 (Fertigstellung) St. Bartholomew’s Church, New York City, Architekt Bertram Goodhue

- University of California, Los Angeles

- 1907 (Baubeginn) neuromanische Krypta der neugotischen National Cathedral Washington

Siehe auch

Literatur

- Kathleen Curran: The Romanesque Revival: Religion, Politics, and Transnational Exchange. Pennsylvania State University Press, University Park 2003, ISBN 978-0-271-02215-4.

- Heinrich Hübsch: In welchem Style sollen wir bauen? Müller, Karlsruhe 1828. (Nachdruck: Müller, Karlsruhe 1984, ISBN 3-7880-9695-0)

- Albrecht Mann: Die Neuromanik. Eine rheinische Komponente im Historismus des 19. Jahrhunderts. Greven, Köln 1966.

- Rudolf Wiegmann: Bemerkungen über die Schrift "In welchem Style sollen wir bauen?" von Heinrich Hübsch. In: Kunstblatt. 10, 1829, S. 173–174, 177–179 und 181–183.