Wiesbadener Programm

Das Wiesbadener Programm bezeichnet Forderungen an den evangelischen Kirchenbau, die der Wiesbadener Pfarrer Emil Veesenmeyer ab 1890 in der nassauischen Kirchenzeitung Das evangelische Gemeindeblatt aus Dillenburg veröffentlichte. In diesem und in anderen Aufsätzen wandte sich Veesenmeyer scharf gegen das Eisenacher Regulativ, in dem die deutschen Kirchenregierungen 1861 festgeschrieben hatten, dass ein evangelischer Kirchenneubau dem romanischen oder gotischen Vorbild zu folgen habe. In der Ausgabe No. 43 vom 30. Mai 1891 der Deutschen Bauzeitung machte deren Herausgeber, Karl Emil Otto Fritsch, in einem Beitrag über die „Dritte evangelische Kirche für Wiesbaden“ dieses Konzept im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt.[1] Verwirklicht wurden die Grundsätze des Wiesbadener Programms in vielen Kirchenbauten in Deutschland und der Schweiz vor allem in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Es entsprach vor allem der Forderung der Reformierten Kirchen, dass nicht eine bestimmte Formensprache, sondern die lebendige Gemeinde und die Predigt im Mittelpunkt zu stehen habe.

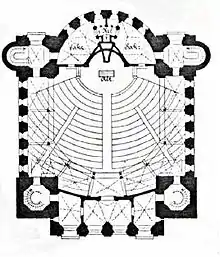

Das Wiesbadener Programm Veesenmeyers wurde von der Wiesbadener Gesamtkirchengemeinde als Leitidee für die Errichtung dieser dritten evangelischen Kirche in Wiesbadens angenommen, für die als Architekt Johannes Otzen, Berlin, gewonnen wurde. Diese erste Kirche nach dem Wiesbadener Programm ist unter dem späteren Namen Wiesbadener Ringkirche bekannt geworden.

Inhalt des Wiesbadener Programms

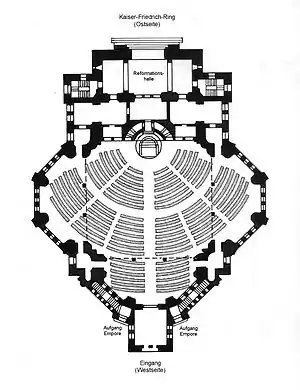

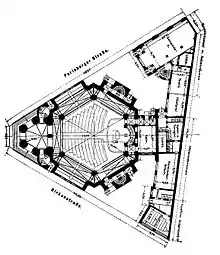

Herausragendes Merkmal von Kirchen, die nach dem Wiesbadener Programm gebaut sind, ist die Einheit von Kanzel, Altar und Orgel mit Kanzel und Altar in der Mittelachse des Innenraumes, in der sich möglichst auch die Orgel und die Chorbühne befinden sollen. Im Gegensatz dazu forderte das Eisenacher Regulativ, wie in den mittelalterlichen Kirchen die Kanzel an einem seitlichen Pfeiler anzubringen und die Orgel im Westen über dem Eingang. Das Eisenacher Regulativ entsprach damit dem Wunsch nach Kontinuität und einer romantischen Begeisterung für ein als Blütezeit verklärtes Mittelalter im Sinne der Vorstellungen Christian Karl Josias von Bunsens, der vom Kirchbau die Imitation des alten Baumusters gefordert hatte.

Von einem solchen nur für eine römisch-katholische Prozessionskirche passenden Muster setzte sich das Wiesbadener Programm ab und erinnerte sich alternativer protestantischer Entwicklungen wie zum Beispiel der barocken Dresdner Frauenkirche. Veesenmeyer forderte einen Einheitsraum, der dem Lutherschen Diktum vom Priestertum aller Gläubigen entsprach; darum solle es weder einen Chor noch Kirchenschiffe geben. Er berief sich dabei auf ähnliche Empfehlungen Leonhard Christoph Sturms aus dem Jahre 1717.

Bei der Formulierung des Wiesbadener Programms stand für Emil Veesenmeyer am Anfang die Frage nach dem Kircheninnenraum. Der Neubau der gewaltigen Hamburger Nikolaikirche (1846–1863) bot nur einer kleinen Gemeinde von etwas über 800 Personen Plätze, die zum Teil unzumutbar weit von Altar und Kanzel entfernt waren. Veesenmeyer forderte demgegenüber, dass „in der Erscheinung des Bauwerks das innere Wesen desselben zum Ausdruck“ kommen müsse, und man habe „sich bei der Herstellung desselben leiten zu lassen von seiner eigentümlichen Bestimmung und der Art seiner Benutzung“. Damit gehört er zu den Vorläufern der Moderne, deren architektonisches Prinzip der amerikanische Architekt Louis Sullivan wenige Jahre später auf die Formel brachte: „Form follows function“.

Während das Eisenacher Regulativ die Fixierung auf einen mittelalterlichen Baustil förderte, befreite das Wiesbadener Programm von Stilfestlegungen: „Die Stilfrage hat ihre frühere grundsätzliche Bedeutung verloren, ist eine Frage des persönlichen Gefühls, der örtlichen Verhältnisse und schließlich der Kosten geworden.“ Veesenmeyer verwies auch zustimmend auf die Arbeiten des Kunsthistorikers Cornelius Gurlitt, der eine Neubewertung des Barock forderte und damit einen Trend vom mittelalterlichen zum neobarocken Stil beförderte.

Veesenmeyers Wiesbadener Programm erlangte Bedeutung nach der Veröffentlichung Fritschs in der Deutschen Bauzeitung. In der Literatur findet sich öfter die Annahme, das Wiesbadener Programm sei aus der Zusammenarbeit von Veesenmeyer mit dem Berliner Architekten Johannes Otzen entstanden. Veesenmeyer hatte seine im Wiesbadener Programm aufgestellten Grundsätze für den evangelischen Kirchenbau aber schon seit dem Jahr 1889 im Evangelischen Gemeindeblatt Dillenburg in Fortsetzungen veröffentlicht; „Bedeutung erhielten sie erst, als es mir 1891 gelang, die kirchliche Gemeindevertretung unserer Stadt [d. h. Wiesbaden] zur Annahme dieses Programms für den Neubau der dritten evangelischen Kirche zu bewegen.“ Für diesen ersten Bau nach dem Wiesbadener Programm konnte Johannes Otzen gewonnen werden, der bereits die Wiesbadener Bergkirche gebaut hatte, an der Veesenmeyer Pfarrer war. Der erste Pfarrer der Wiesbadener Ringkirche, Lothar Friedrich, schrieb 1894: „Professor Otzen überwand seine anfänglichen Bedenken gegen ein solches Projekt und ging bald mit Begeisterung auf das sogenannte Wiesbadener Programm ein.“

Veesenmeyer durfte es 1894 auf dem ersten Kongress für protestantischen Kirchenbau in Berlin vorstellen, den der Architekten-Verein zu Berlin veranstaltete. Die dortigen Diskussionen führten indes nicht zu einer mehrheitlichen Legitimation des Wiesbadener Programms oder auch nur zu einer Abstimmung mit dem Eisenacher Regulativ. Trotzdem setzte Veesenmeyer mit seinen Arbeiten die Verbindlichkeit des Regulativs de facto außer Kraft. Der Basler Architekt Paul Reber hatte sich die Forderungen des Wiesbadener Programms bereits seit der Publikation 1891 zu eigen gemacht. Der schweizerische Denkmalschützer Urs Baur spricht davon, es sei für den Kirchbau der Schweiz fast „ein fünftes Evangelium“ gewesen. Es ermöglichte Architekten wie Friedrich Pützer, mit Jugendstilkünstlern im Kirchenbau neue Stilelemente aufzunehmen. Auch die Moderne folgte zum Teil dem Wiesbadener Raumkonzept, zum Beispiel in Otto Bartnings Einheitsräumen.

Thesen des Wiesbadener Programms

(Vergleiche dazu jeweils die Empfehlung des Eisenacher Regulativs, deren Nummer in Klammern angegeben ist.)

- Die Kirche soll im allgemeinen das Gepräge eines Versammlungshauses der feiernden Gemeinde, nicht dasjenige eines Gotteshauses im katholischen Sinne an sich tragen. (1)

- Der Einheit der Gemeinde und dem Grundsatze des allgemeinen Priesterthums soll durch die Einheitlichkeit des Raums Ausdruck gegeben werden. Eine Theilung des letzteren in mehrere Schiffe sowie eine Scheidung zwischen Schiff und Chor darf nicht stattfinden. (2)

- Die Feier des Abendmahls soll sich nicht in einem abgesonderten Raume, sondern inmitten der Gemeinde vollziehen. Der mit einem Umgang zu versehende Altar muss daher, wenigstens symbolisch, eine entsprechende Stellung erhalten. Alle Sehlinien sollen auf denselben hinleiten. (3)

- Die Kanzel, als derjenige Ort, an welchem Christus als geistige Speise der Gemeinde dargeboten wird, ist mindestens als dem Altar gleichwerthig zu behandeln. Sie soll ihre Stelle hinter dem letzteren erhalten und mit der im Angesicht der Gemeinde anzuordnenden Orgel- und Sängerbühne organisch verbunden werden. (4 und 5)

Kirchenbauten nach dem Wiesbadener Programm (Auswahl)

Sternchen = zerstört oder deutlich verändert

Siehe auch

Weblinks

- Julia Ricker: Konzepte des protestantischen Kirchenbaus:Profan oder sakral? In: Monumente Online. Februar 2017.

- Michael Neumann: Gemeinsame Wege – gemeinsame Räume: Architektonische Verpflichtungen im protestantischen Kirchenbau nach Schmalkalden und nach Eisenach. Vortrag zur Hessisch-Thüringischen Denkmalpflege-Tagung 1996. In: denkmalpflege-hessen.de. 1996, archiviert vom Original am 10. Februar 2013.

Literatur

- Emil Veesenmeyer: Der Kirchenbau des Protestantismus und das sogenannte Wiesbadener Programm. Evangelisches Gemeindeblatt, Dillenburg 1895, in acht Folgen ab Heft Nummer 15. (Zitate von Veesenmeyer entstammen diesem Text.)

- Festschrift Evangelische Hauptkirche zu Rheydt 1902–2002. ISBN 3-00-010531-X. Darin die Artikel

- Peter Seyfried: Johannes Otzens opus ultimum.

- Holger Brülls: Die Modernität rückwärtsgewandten Bauens.

- Gerlinde Gehrig: Friedrich Pützer und der Reformkirchenbau in Darmstadt. In: Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde. Neue Folge, Bd. 73, 2015, S. 349–380.

- Anne Heinig: Die Krise des Historismus in der deutschen Sakraldekoration im späten 19. Jahrhundert. Regensburg 2004.

- Urs Baur: Neugotik im alten Glanz – Zur Restaurierung der Kirche Bühl in den Jahren 1983-1984. In: Kantonal-Zürcher Denkmalpflege, 10. Bericht, 2. Teil. Stadt Zürich, Zürich 1984, S. 96–100.

- Ralf-Andreas Gmelin: Der Dom der kleinen Leute, Kirchenführer und Baugeschichte Wiesbaden, 3. Auflage, 2008.

- Peter Genz: Das Wiesbadener Programm. Johannes Otzen und die Geschichte eines Kirchenbautyps zwischen 1891 und 1930. Kiel 2011, ISBN 978-3-86935-056-1.

Einzelnachweise

- Dritte evangelische Kirche für Wiesbaden. Architekt Johannes Otzen in Berlin. In: Deutsche Bauzeitung. 25. Jg. 1891, No. 43, S. 257-258.260-261. Online: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:co1-opus-24588