Geldmenge

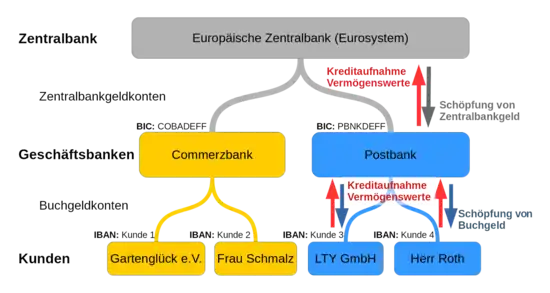

Unter Geldmenge versteht man den Geldbestand einer Volkswirtschaft einer bestimmten Bindungsdauer, der sich in Händen von Nichtbanken befindet.[1] Geldmengen können durch Geldschöpfung im Rahmen der Kreditvergabe durch Geschäftsbanken erhöht und durch die Tilgung von Krediten gesenkt werden. Bargeld oder Giralgeld sind stets Verbindlichkeiten einer Bank oder Zentralbank gegenüber einer Nichtbank. Mit zunehmender Bindungsdauer schwindet der Charakter der Verbindlichkeit als flüssiges Zahlungsmittel für den Nutzer. Daher sind Geldmengen von ihrer Definition abhängig. Diese Definitionen unterscheiden sich zwischen den Währungsräumen.

Allgemeines

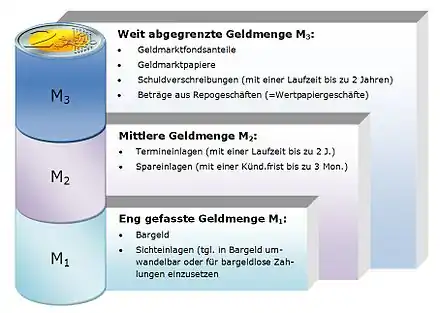

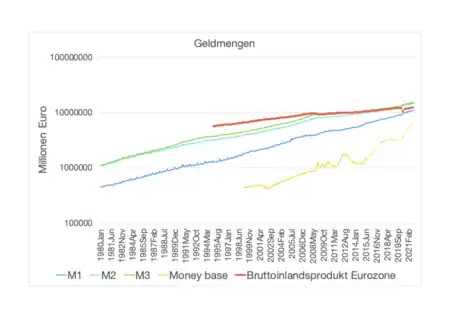

Für die Messung der Geldmenge wird der Geldbestand der Nichtbanken herangezogen, also das sich in Händen von Privathaushalten, Unternehmen (ohne Kreditinstitute), Staat und Ausland (ohne Auslandsbanken) befindet.[2] Volkswirtschaftslehre und Zentralbanken messen die Geldmenge durch Geldmengenaggregate, die durch M (für englisch money) und eine Ziffer bezeichnet werden. Dabei ist das Geldmengenaggregat M1 eine Teilmenge von M2 und letztere eine Teilmenge von M3. Eine niedrigere Ziffer bedeutet eine größere Nähe der betrachteten Geldmenge zu unmittelbaren realwirtschaftlichen Transaktionen, d. h. je kleiner die Ziffer, desto wichtiger ist die Zahlungsmittelfunktion des Geldes.

Die Abgrenzung der einzelnen Aggregate ist konventionell und international nicht einheitlich. Die Geldbasis M0 (auch Zentralbankgeld oder Reserven genannt) nimmt eine Sonderstellung ein. Sie ist gleich der Summe von Bargeldumlauf und Zentralbankgeldbestand der Kreditinstitute (Überschussreserven plus Mindestreserven).[3] M0 ist bis auf den Bargeldanteil bei Nichtbanken nicht Teilmenge von M1 bis M3, da Zentralbankreserven nur zwischen Geschäftsbanken als Zahlungsmittel dienen. Auch steht die Geldbasis in keinem festen Verhältnis zu den Mengen M1 bis M3.[4]

Geldmengendefinitionen

Definitionen der Europäischen Zentralbank:[5]

- M0: Banknoten und Münzen außerhalb der Zentralbank (inklusive Kassenbestände der Geschäftsbanken) plus dem Zentralbankgeldbestand der Kreditinstitute auf Konten bei der Zentralbank;[6]

- M1: Bargeldumlauf bei Nichtbanken (also ohne Kassenbestände der Geschäftsbanken) plus Sichteinlagen der Nichtbanken;

- M2: M1 plus Einlagen mit vereinbarter Laufzeit bis zu zwei Jahren und Einlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist bis zu drei Monaten;

- M3: M2 plus Anteile an Geldmarktfonds, Repoverbindlichkeiten, Geldmarktpapieren und Bankschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren.

Definitionen der Schweizerischen Nationalbank:[7]

- M0: Notenbankgeldmenge, das heißt Notenumlauf plus Giroguthaben inländischer Geschäftsbanken bei der SNB;

- M1: Bargeldumlauf plus Sichteinlagen;

- M2: M1 plus Spareinlagen in Schweizer Franken;

- M3: M2 plus Termineinlagen in Schweizer Franken.

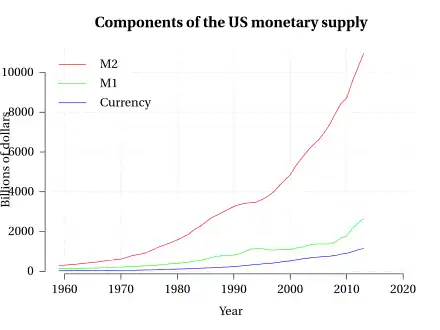

- M0: Bargeldumlauf plus Guthaben der Kreditinstitute bei der Fed;

- M1: Bargeldumlauf plus Sichtguthaben von Nichtbanken bei Kreditinstituten;

- M2: M1 plus Sparguthaben, Terminguthaben bis 100.000 Dollar und bestimmte Geldmarktfondsanteile;

- M3: M2 plus alle größeren Guthaben über 100.000 US-Dollar u. a. die Eurodollar-Reserven, größere übertragbare US-Dollar-Wertpapierbestände, und die US-Dollar-Devisenbestände der meisten nichteuropäischen Länder. Diese Geldmenge wird seit 2006 nicht mehr erfasst.[9]

- MZM: „money of zero maturity“ besteht aus Bargeld plus Giro-, Sparkonten, privaten Geldmarktkonten plus institutionellen Festgeld- und Geldmarktkonten.[10]

Definitionen der Deutschen Bundesbank:

- M1 (1998: 910,2 Mrd. DM): Bargeldumlauf (ohne Kassenbestände der Monetären Finanzinstitute (MFIs)) plus täglich fällige Einlagen der im Währungsgebiet ansässigen Nicht-MFIs (Nichtbanken);

- M2 (1998: 1302,7 Mrd. DM): M1 plus Einlagen mit vereinbarter Laufzeit bis zu zwei Jahren und Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist bis zu drei Monaten;

- M3 (1998: 2239,8 Mrd. DM): M2 plus Anteile an Geldmarktfonds, Repoverbindlichkeiten, Geldmarktpapieren und Bankschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren. Dieses Aggregat steht bei der Geldpolitik des Eurosystems im Vordergrund.

Geldmengen der Europäischen Zentralbank

| Zeitpunkt | Geldmenge in Milliarden Euro | Quelle | ||

|---|---|---|---|---|

| M1 | M2 | M3 | ||

| Januar 2000 | 1.983 | 4.138 | 4.715 | [11] |

| Januar 2001 | 2.084 | 4.349 | 5.027 | [11] |

| Januar 2002 | 2.239 | 4.656 | 5.428 | [11] |

| Januar 2003 | 2.441 | 4.924 | 5.807 | [11] |

| Januar 2004 | 2.703 | 5.271 | 6.164 | [11] |

| Januar 2005 | 2.966 | 5.637 | 6.570 | [11] |

| Januar 2006 | 3.444 | 6.134 | 7.100 | [11] |

| Januar 2007 | 3.686 | 6.704 | 7.813 | [11] |

| Januar 2008 | 3.852 | 7.449 | 8.768 | [12] |

| Januar 2009 | 4.096 | 8.102 | 9.402 | [12] |

| Januar 2010 | 4.554 | 8.235 | 9.326 | [12] |

| Januar 2011 | 4.709 | 8.435 | 9.527 | [12] |

| Januar 2012 | 4.784 | 8.620 | 9.759 | [13] |

| Januar 2013 | 5.113 | 9.003 | 9.769 | [12] |

| Januar 2014 | 5.433 | 9.248 | 9.898 | [12] |

| Januar 2015 | 6.042 | 9.743 | 10.438 | [12] |

| Januar 2016 | 6.667 | 10.272 | 10.909 | [12] |

| Januar 2017 | 7.229 | 10.733 | 11.421 | [14] |

| Januar 2018 | 7.798 | 11.261 | 11.905 | [14] |

| Januar 2019 | 9.234 | 11.631 | 12.272 | [12] |

Geldmengen weltweit

| Land | Geldmenge in Milliarden

US-Dollar |

Zeitpunkt | |

|---|---|---|---|

| M1[15] | M2[16] | ||

| 8.160 | 25.240 | Oktober 2017 | |

| 3.627 | 14.000 | Dezember 2017 | |

| 6.426 | 8.917 | Dezember 2017 | |

| 2.312 | 3.282 | Dezember 2017 | |

| 104,8 | 3.066 | Dezember 2017 | |

| 1.372 | 2.338 | Dezember 2017 | |

| 742,5 | 2.167 | Dezember 2017 | |

| 429,3 | 2.063 | Dezember 2017 | |

| 310,3 | 1.736 | Dezember 2017 | |

| 1.238 | 1.694 | Dezember 2017 | |

| 271,9 | 1.586 | Dezember 2017 | |

| 715,3 | 1.554 | Dezember 2017 | |

| 535,1 | 1.374 | Dezember 2017 | |

| 1.082 | 1.337 | Dezember 2017 | |

| 619,4 | 1.335 | Dezember 2017 | |

| 452,7 | 907,1 | Dezember 2017 | |

| 235,5 | 772,5 | Dezember 2017 | |

| 106,1 | 761,2 | Dezember 2017 | |

| 204,9 | 688,4 | Dezember 2017 | |

Geldmenge, Wachstum und Inflation

Die Reale Geldmenge bezeichnet die preisbereinigte nominale Geldmenge . Sie wird als Quotient von nominaler Geldmenge und Preisniveau dargestellt und ist eine variable Größe, solange die Zentralbank die nominale Geldmenge steuern kann:[17]

Gemäß der Theorie der Zentralbanken zur Geldschöpfung wird die reale Geldmenge endogen aus der Geldnachfrage bei einem gesetzten Leitzins bestimmt. Zunächst führt ein Anstieg der nominalen Geldmenge zu einem Anstieg der realen Geldmenge. Dies bedingt eine höhere Nachfrage nach Gütern, woraus ein Anstieg des Preisniveaus resultiert. Durch die Inflation (Anstieg des Preisniveaus) wird die reale Geldmenge wieder abgesenkt. Dieser Zusammenhang wird als Realkasseneffekt bezeichnet.[18]

Wesentlich ist die Geldmenge auch für die Bestimmung der Wachstumschancen und der Inflationsrisiken der Volkswirtschaft. Ist zu wenig Geld im Umlauf („Geldlücke“), hat dies dämpfende Effekte auf Wirtschaftswachstum und Inflation und umgekehrt.

Demgegenüber hat die Höhe von Zentralbankgeld im Markt (auch Liquidität genannt)[19], das u. a. für die Abwicklung von Transaktionen zwischen Zentralbank und Geschäftsbanken sowie Geschäftsbanken untereinander verwendet wird[20], zwar Einfluss auf das allgemeine Zinsniveau, aber nur indirekte Auswirkungen auf Geldmengenwachstum und realwirtschaftliche Größen.[21]

Siehe auch

- Quantitätstheorie

- Monetarismus

- Giralgeldschöpfung (Erhöhung der Geldmenge durch Kreditvergabe)

- Niedrigzinspolitik

Weblinks

Einzelnachweise

- Deutsche Bundesbank: Glossar: Geldmenge (Memento vom 19. September 2010 im Internet Archive). Ohne Datum. Abgerufen am 16. August 2011.

- Jürgen Pfannmöller, Kreative Volkswirtschaftslehre, 2018, S. 193

- Gabler Wirtschaftslexikon: Geldbasis. Ohne Datum. Abgerufen am 16. August 2011.

- Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April 2017, Die Rolle von Banken, Nichtbanken und Zentralbank im Geldschöpfungsprozess, Seite 16

- Europäische Zentralbank: Monetary aggregates. Abgerufen am 16. August 2011.

- https://www.bundesbank.de, Glossar, Zentralbankgeld

- Definitionen auf den Seiten der SNB (Memento vom 17. Februar 2015 im Internet Archive). Abgerufen am 13. August 2013.

- Geldmengendefinitionen der Fed.

- Federal Reserve: Discontinuance of M3. 3. März 2006. Abgerufen am 13. Februar 2014.

- Die $ 1 Billion Lösung (Memento vom 14. Februar 2009 im Internet Archive). In: calesinvestments.com, 15. März 2008. Abgerufen am 16. August 2011.

- EZB Statistik (Memento vom 3. März 2012 im Internet Archive) (zip; 305 kB), Februar, 2012.

- Historical monetary statistics (Memento vom 6. Februar 2012 im Internet Archive) (PDF; 16 kB), Juli, 2012.

- MONETARY DEVELOPMENTS IN THE EURO AREA: JANUARY 2012 (PDF; 71 kB) 27. Februar 2012.

- The World Factbook — Central Intelligence Agency. Abgerufen am 6. Juli 2018 (englisch).

- The World Factbook — Central Intelligence Agency. Abgerufen am 6. Juli 2018 (englisch).

- Gustav Dieckmann: Makroökonomik: Theorie und Politik. 5. Auflage. Springer, 1992, ISBN 3-540-00564-1, S. 152 ff.

- Michael Heine, Hansjörg Herr: Volkswirtschaftslehre. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2002, ISBN 978-3-486-27293-2, S. 281 ff.

- Deutsche Bundesbank: Glossar - Liquidität. Abgerufen am 10. Juni 2018.

- Deutsche Bundesbank: Glossar - Zentralbankgeld. Abgerufen am 10. Juni 2018.

- Deutsche Bundesbank: Wie Geld entsteht. 25. April 2017, abgerufen am 10. Juni 2018.