Kloster Maulbronn

Das Kloster Maulbronn ist eine ehemalige Zisterzienserabtei in der Ortsmitte von Maulbronn. Kleinstadt und Kloster liegen am Südwestrand des Strombergs, der sich im südlich des Odenwalds und nördlich des Schwarzwalds gelegenen Kraichgau erhebt. Die nächste Großstadt ist das baden-württembergische Pforzheim. Maulbronn gilt als die am besten erhaltene mittelalterliche Klosteranlage nördlich der Alpen. Hier sind alle Stilrichtungen und Entwicklungsstufen von der Romanik bis zur Spätgotik vertreten.

| Klosteranlage Maulbronn | |

|---|---|

| UNESCO-Welterbe | |

| |

| Vertragsstaat(en): | |

| Typ: | Kultur |

| Kriterien: | (ii)(iv) |

| Referenz-Nr.: | 546 |

| UNESCO-Region: | Europa und Nordamerika |

| Geschichte der Einschreibung | |

| Einschreibung: | 1993 (Sitzung 17) |

| Kloster Maulbronn | |

|---|---|

Klosterfront und romanische, später gotisierte Klosterkirche mit Vorhalle | |

| Lage | Deutschland Baden-Württemberg |

| Koordinaten: | 49° 0′ 4″ N, 8° 48′ 46,4″ O |

| Ordnungsnummer nach Janauschek |

139 |

| Patrozinium | Maria |

| Gründungsjahr | 1138/1147 |

| Jahr der Auflösung/ Aufhebung |

1534 |

| Mutterkloster | Kloster Neuburg |

| Primarabtei | Kloster Morimond |

|

Tochterklöster |

Kloster Bronnbach (um 1150) |

Die Anlage, die von einer Mauer umschlossen ist, beherbergt heute unter anderem mehrere Restaurants, die Polizei, das Rathaus von Maulbronn und andere Verwaltungsämter. In den Klostergebäuden befindet sich auch ein evangelisches Gymnasium mit Internat (Evangelische Seminare Maulbronn und Blaubeuren).

Das Kloster Maulbronn ist seit Dezember 1993 UNESCO-Welterbe.

Geschichte

Gründung

Unter der Ägide des Abtes Bernhard von Clairvaux erhielt der Zisterzienserorden auch im heutigen Deutschland großen Zulauf. In Südwestdeutschland ließ sich der Edelfreie Walter von Lomersheim von der Begeisterung anstecken. Er stiftete sein Erbgut Eckenweiher zwischen Mühlacker und Lienzingen zur Gründung eines Zisterzienserklosters, in das er selbst als Laienbruder einzutreten gedachte. Zu diesem Zweck entsandte das Kloster Neuburg im Elsass einen Abt und zwölf Mönche – wie es heißt nach der Zahl der Apostel.

Mit der Neugründung dieses Klosters betraute man Abt Dieter von der Primarabtei Morimond, der am 24. März 1138 eintraf. Die Lage der gestifteten Ländereien scheint jedoch der Klostergründung wenig förderlich gewesen zu sein. Unter anderem scheint es an Wasser gefehlt zu haben.

Um 1146 nahm sich der zuständige Bischof von Speyer Günther von Henneberg persönlich der Sache an. Er erklärte den Ort für untauglich und schenkte dem Kloster das Bischofslehen zu Mulenbrunnen in einem abgeschiedenen Waldtal der Salzach. Vermutlich im Sommer des Jahres 1147 wurde es dorthin verlegt.

Weitere Entwicklung

Die Anlage entwickelte sich schnell zu einem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Zentrum der Region.

Das Kloster stand ab 1156 unter Schirmvogtei des Kaisers Friedrich I. (HRR) (Barbarossa).[1] Im Jahr 1232 wurde die kaiserliche Vogtei bestätigt. Der Konvent wählte dann jedoch den Bischof von Speyer zum Beschützer der Abtei. Dieser scheint die Vogtei als Untervogtei seinem Ministerialen Heinrich von Enzberg verliehen zu haben, der ab 1236 als Schirmer der Abtei urkundlich fassbar wird. Über die folgenden Jahrzehnte kam es immer wieder zu teilweise gewaltsamen Streitigkeiten mit den Herren von Enzberg, die versuchten, ihre Vogtei über das Kloster zum Ausbau der eigenen Position zu nutzen. Ab 1325 wurden die Pfalzgrafen bei Rhein mit der Schirmvogtei betraut.

Während des bayerisch-pfälzischen Erbfolgekrieges belagerte im Jahr 1504 Herzog Ulrich von Württemberg das Kloster, das nach siebentägiger Belagerung fiel.

Im Deutschen Bauernkrieg 1525 wurde das Kloster von aufständischen Bauern geplündert. Der Böckinger Bauernführer Jäcklein Rohrbach hielt sich damals in Maulbronn auf und beklagte sich bei Hans Wunderer über die Unordnung unter den Aufständischen, die sich nicht darauf einigen konnten, ob das Kloster verbrannt, abgerissen oder verkauft werden solle. Der Einmischung Rohrbachs ist es zu verdanken, dass die Gebäude letztlich erhalten blieben.

Innenhof der Klosteranlage

Innenhof der Klosteranlage Klosterbrunnen mit Wappen von Herzog Ludwig Eugen

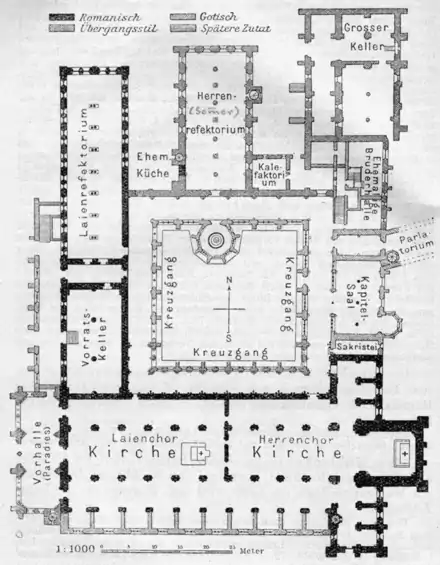

Klosterbrunnen mit Wappen von Herzog Ludwig Eugen Plan der Klausur

Plan der Klausur Ansicht von Osten (Rekonstruktionszeichnung von 1891)

Ansicht von Osten (Rekonstruktionszeichnung von 1891) Marstall (heute Rathaus der Stadt Maulbronn), links die Klosterschmiede

Marstall (heute Rathaus der Stadt Maulbronn), links die Klosterschmiede Pfisterei

Pfisterei

Klosterkirche (Innenansicht)

Klosterkirche (Innenansicht).jpg.webp) Blattmaske Konsole

Blattmaske Konsole Schlussstein Gewölbe mit Blattmaske

Schlussstein Gewölbe mit Blattmaske Schlussstein Figur in Ranken

Schlussstein Figur in Ranken Verkündigung polychrom

Verkündigung polychrom_-_Monk's_church_-_Maulbronn_Monastery_-_Maulbronn_-_Germany_2017_(4).jpg.webp) Chorgestühl Maria mit Kind in Ranken

Chorgestühl Maria mit Kind in Ranken

Vertreibung des Konvents im Zuge der Reformation

Da das Herzogtum Württemberg protestantisch wurde, wurden die Mönche des Klosters von der politischen Autorität im Lande nicht geduldet. Das Kloster war zunächst als Sammelkloster für renitente Mönche aus allen Männerklöstern Württembergs vorgesehen. Abt und Konvent übersiedelten 1537 in ihr Priorat Pairis im Elsass, der Abt starb 1547 in Einsiedeln. Nach der Niederlage im Schmalkaldischen Krieg musste der Herzog das Kloster im Jahr 1546/47 dem Konvent zurückgeben.

Der 1555 beschlossene Augsburger Religionsfrieden gab dem Herzog das Recht, das Bekenntnis seiner Untertanen zu bestimmen. Im Jahr 1556 erließ er die Klosterordnung, die den Grundstein für ein geregeltes Schulwesen in allen verbliebenen Männerklöstern Württembergs legen sollte. Die Umwandlung des Klosters in eine Schule blieb vom juristischen Standpunkt noch lange umstritten. Es gab zwei Versuche des Kaisers, die Entwicklung in Maulbronn rückgängig zu machen. Während des Interims in den Jahren 1548 bis 1555 und von 1630 bis 1649 aufgrund des kaiserlichen Restitutionsedikts konnten Mönche aufgrund der zeitweilig gegebenen Machtverhältnisse wieder in das Kloster einziehen.

Wirtschafts- und Besitzgeschichte

Der Besitz des Klosters wuchs anfangs insbesondere durch fromme Schenkungen und Stiftungen des edelfreien Adels und der Ministerialität. Im 14. und 15. Jahrhundert erfolgte eine planmäßige Arrondierung und Verdichtung des Besitzes durch Güterkäufe. Am Ende der Entwicklung stand ein geschlossenes Klosterterritorium mit über zwanzig Dörfern, den sogenannten „Klosterflecken“ (siehe nächstes Kapitel).

Neben der Eigenbewirtschaftung der unmittelbar um das Kloster gelegenen Güter mit dem Elfinger Hof gab es Eigenbetriebe auch in Illingen, Knittlingen und Unteröwisheim. Außerdem wurden insgesamt etwa 2500 Hektar klösterlichen Waldes, verteilt auf etwa 25 Ortschaften, bewirtschaftet.

Im Übrigen wurden Güter und Privilegien verpachtet, was dem Kloster gemeinsam mit den Zehnteinnahmen erhebliche Einkünfte brachte. Darüber gibt die Größe des erhaltenen klösterlichen Fruchtkastens ein beredtes Zeugnis. Zur Verwaltung der Einkünfte aus den Klostergütern richtete der Konvent mehrere sogenannte Klosterpflegen ein. Insgesamt besaß das Kloster sieben Pfleghöfe, und zwar in Illingen, Kirchheim am Neckar, Knittlingen, Ötisheim, Speyer, Unteröwisheim und Wiernsheim.

Klosterterritorium und Klosteramt Maulbronn

Das zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert entstehende Herrschaftsgebiet des Klosters Maulbronn kam im 14. Jahrhundert unter pfälzische Schutzherrschaft und 1504 unter württembergische Hoheit. Dies und das Folgende gilt für das geschlossene maulbronnische Kernterritorium, nicht für die eine Sonderrolle spielende, etwa 15 km nordwestlich des Kernterritoriums liegende Exklave Unteröwisheim (siehe unten). Im Gefolge der Säkularisation des Klosters 1535 wurde sein Gebiet 1557 in das württembergische Klosteramt Maulbronn umgewandelt. Es hatte eine maximale Nord-Süd-Ausdehnung von etwa 25 km (Knittlingen im Norden und Flacht im Süden) und eine maximale West-Ost-Ausdehnung von etwa 15 km (Ötisheim im Westen und Gündelbach im Osten).

Die Enz teilte das Territorium in eine Nord- und eine Südhälfte. Maulbronn lag im Zentrum der Nordhälfte, die geographische Mitte der Südhälfte wird in etwa von Wiernsheim eingenommen. Einzige Enklave war Mühlhausen an der Enz, welches ein eigenständiges württembergisches Kammerschreibereiamt bildete. Beinahe-Enklaven bildeten die Gemarkungen von Mönsheim (württembergisches Oberamt Leonberg) und Obermönsheim (baden-durlachischer landsässiger Adel). Über die Gemarkungen Freudenstein und Diefenbach hatte Maulbronn nicht die volle Ortsherrschaft erworben – das ebenfalls württembergische Klosteramt Herrenalb besaß jeweils drei Achtel dieser beiden Orte.

Nachbarterritorien waren insbesondere: im Osten und Süden die württembergischen Ämter Güglingen, Vaihingen, Leonberg, Heimsheim und Hirsau, im Westen das badische Amt Pforzheim und das pfälzische Amt Bretten sowie im Norden das Stabsamt Derdingen des württembergischen Klosteramts Herrenalb.

Aufgrund seiner Größe sowie seiner besonderen geopolitischen und geographischen Lage am Übergang vom Neckarbecken zum Kraichgau und an der wichtigen Reichsstraße von Ulm nach Speyer stellte das Klosteramt Maulbronn eine strategisch äußerst bedeutende Bastion Württembergs nach Westen und in Richtung der dort liegenden oberrheinischen Staaten (Pfalz, Baden, Hochstift Speyer) dar. Bereits zu pfälzischer Zeit, als das Klosterterritorium Maulbronn die südöstliche Speerspitze der Pfalz bildete, wurden Maulbronn und viele Klosterorte befestigt, wovon dann später auch Württemberg profitierte.

Im Folgenden eine Liste der 25 Altgemarkungen des Klosteramts Maulbronn. Davon bilden 24 Gemarkungen das geschlossene Kernterritorium. Viele der in Klammern genannten Teilorte sind Waldenserorte, die erst 1699 hinzukamen, und deren Neugemarkungen – sofern welche gebildet wurden – oft aus mehreren Altgemarkungen zusammengesetzt wurden – zugeordnet sind sie im Folgenden derjenigen Gemeinde, auf deren Gemarkung sie hauptsächlich zu liegen kamen.

- Knittlingen (mit dem Südteil von Großvillars), maulbronnisch seit dem 12./13. Jh.

- Freudenstein (mit Hohenklingen), seit 13./14. Jh. maulbronnisch (5/8) und herrenalbisch (3/8)

- Diefenbach (mit Füllmenbacher Hof und Burrainhof), seit 14. Jh. maulbronnisch (5/8) und herrenalbisch (3/8)

- Ruit, seit 14./15. Jh. maulbronnisch, 1810 badisch

- Ölbronn (mit Kleinvillars), seit 1270/85 maulbronnisch

- Maulbronn (1147 war das 1138 gegründete Kloster von Eckenweiher – heute Teil von Mühlacker – nach Maulbronn verlegt worden)

- Zaisersweiher, seit 14. Jh. maulbronnisch

- Schützingen, seit 14./15. Jh. maulbronnisch, nach dem 30-jährigen Krieg von österreichischen Protestanten neubesiedelt

- Gündelbach (mit Steinbachhof), seit 13./14. Jh. maulbronnisch

- Schmie, seit 14. Jh. maulbronnisch

- Lienzingen, seit 14. Jh. maulbronnisch (aus dieser Zeit stammt die Liebfrauenkirche)

- Illingen, seit 14./15. Jh. maulbronnisch

- Roßwag, seit 1394 maulbronnisch

- Lomersheim, seit 14./15. Jh. maulbronnisch

- Dürrmenz (mit Eckenweiher, heute Mühlacker), seit 14./15. Jh. maulbronnisch

- Ötisheim (mit Erlenbach, Corres und Schönenberg), seit 12. Jh. maulbronnisch

- Großglattbach, wohl seit 13./14. Jh. maulbronnisch

- Öschelbronn, seit 14. Jh. maulbronnisch, 1810 badisch

- Wiernsheim (mit Pinache und Serres), seit 12./13. Jh. maulbronnisch

- Iptingen, seit 1194 maulbronnisch

- Wurmberg (mit Neubärental), seit 12./13. Jh. maulbronnisch

- Wimsheim, seit 1232 maulbronnisch

- Weissach, seit 12. Jh. maulbronnisch

- Flacht, seit 13./14. Jh. maulbronnisch

- Unteröwisheim, seit 13./15. Jh. maulbronnisch, seit 16. Jh. württembergische Ortsherrschaft, seit 1747 württembergische Landeshoheit

Naturräumlich können vier landschaftliche Schwerpunkte ausgemacht werden:

- Die Nordhälfte wird vom relativ stark bewaldeten, durch den Keuper gezeichneten Hügelland zwischen Stromberg und Enz dominiert, wobei westliche und nordwestliche Randbereiche bereits leicht in den fruchtbaren Kraichgau hineinreichen.

- Die Südhälfte hingegen wird dominiert von den offenen Landschaften des hochgelegenen Heckengäus.

- Dazwischen bildet das hier oft tief eingeschnittene Enztal eine eigenständige, vom Weinbau geprägte Landschaft.

- Die Exklave Unteröwisheim liegt am Westrand des Kraichgaus, nur etwa vier Kilometer vom Beginn der Oberrheinebene entfernt.

1806 wurde das württembergische Klosteramt Maulbronn in das württembergische Oberamt Maulbronn umgewandelt. Öschelbronn und Ruit wurden 1810 von Württemberg an Baden abgetreten. Das Oberamt Maulbronn wurde 1936 Teil des Landkreises Vaihingen, und 1972 kamen die meisten Gemeinden zum Enzkreis.

Klosterschule

Im Januar 1556 nahm Abt Heinrich wie die anderen Prälaten des Landes die neue Klosterordnung an. Außer Maulbronn wurden gemäß diesen Regelungen noch zwölf weitere Männerklöster im württembergischen Herrschaftsbereich in evangelische Klosterschulen umgewandelt, um dort den Nachwuchs an evangelischen Pfarrern heranzubilden.[2] In Maulbronn existiert die Schule bis heute; mehrere bekannte Absolventen sind aus ihr hervorgegangen, unter ihnen Johannes Kepler, Friedrich Hölderlin und Hermann Hesse. Maulbronn ist eines der wenigen Seminare, die bis heute erhalten blieben. 1807 wurde die Schule in ein evangelisch-theologisches Seminar umgewandelt. Das Seminar ist heute ein staatliches Gymnasium mit Internat ab der 9. Klasse bis zum Abitur in Klasse 12. Circa 100 Schülerinnen und Schüler sind dort.

Filialklöster

- Kloster Bronnbach, um 1150

- Kloster Schöntal, 1157

Chronologische Eckdaten

- 1138 Klosterbau zu Eckenweiher durch Abt Dieter und 12 Mönche aus dem Zisterzienserkloster Neuburg im Elsass

- 1146 Hl. Bernhard von Clairvaux in Speyer

- 1147 Bischof Günther von Speyer übergibt sein Lehen „Mulenbrunnen“ dem Abt Dieter, der das Kloster nach Maulbronn verlegt

- 1148 Papst Eugen III. verleiht dem neuen Kloster einen Schutzbrief

- 1153 Graf Ludwig von Württemberg schenkt dem Kloster das Dorf Elfingen

- 1156 Kaiser Barbarossa nimmt das Kloster in den Schutz des Reichs

- 1178 Erzbischof Arnold von Trier weiht die Klosterkirche

- 1201 Bau der Klosterfront (Keller und Laienrefektorium)

- Um 1210 Bau der Vorhalle (Paradies)

- Um 1215 Bau der Südhalle des Kreuzgangs

- Um 1225 Bau des Herrenrefektoriums und des Kapitelsaals

- Um 1300 Bau der Westhalle des Kreuzgangs

- Um 1350 Bau der Nordhalle des Kreuzgangs mit Brunnenkapelle, der Osthalle mit Kapitelsaal und Johanneskapelle

- 1361 Johann I. von Rottweil wird Abt und ummauert das Kloster

- 1424 gotischer Umbau der Kirche

- 1430 Bau des Pfrundhauses

- 1441 Pfalzgraf als Schirmvogt befestigt das Kloster mit Mauern, Türmen und Zinnen

- 1479 Bau der Vorhalle des Klosters

- 1493 Bau des Parlatoriums

- 1495 Vollendung des Oratoriums

- 1501 Errichtung des Steinbaldachins im Mittelschiff der Laienkirche

- 1504 Herzog Ulrich von Württemberg besetzt das Kloster

- 1512 Johannes VIII. Entenfuß von Unteröwisheim wird Abt und entwickelt rege Bautätigkeit

- 1516 Johann Georg Faust soll vom Abt Entenfuß zum Goldmachen berufen worden sein

- 1517 Umbau des Herrenhauses mit der Wendeltreppe beendet

- 1518 Abt Entenfuß abgesetzt

- 1519 Ritter Franz von Sickingen brandschatzt das Kloster

- 1521 Pfisterei erbaut

- 1525 aufständische Bauern plündern das Kloster

- 1534 Herzog Ulrich von Württemberg säkularisiert das Kloster

- 1537 Abt Johann IX. verlegt nach seiner Flucht nach Speyer die Abtei nach Kloster Pairis im Elsass

- 1547 Durch das Augsburger Interim Kaiser Karls V. kommt das Kloster vorübergehend wieder in den Besitz der Zisterzienser. Abt Heinrich III. führt die katholische Religion und Ordensregel wieder ein und erlangt erneut die Anerkennung der Reichsunmittelbarkeit.

- 1550 Bau des Gesindehauses

- 1556 Herzog Christoph von Württemberg errichtet eine evangelische Klosterschule

- 1558 Valentin Vannius wird erster evangelischer Abt

- 1580 Erweiterung des Fruchtkastens

- 1586–1589 Johannes Kepler von Weil der Stadt wird Schüler im Kloster

- 1588 Bau des Herzoglichen Jagdschlosses

- Um 1600 Bau des Hörsaals über der Brunnenkapelle

- 1630 Rückgabe des Klosters mit Waffengewalt an die Zisterzienser – Christoph Schaller von Sennheim wird Abt

- 1632 Infolge der Siege des Schwedenkönigs Gustav Adolf verlassen die Mönche das Kloster wieder

- 1633 Neueinsetzung eines evangelischen Abts

- 1634 Wiederherstellung der evangelischen Klosterschule – Rückkehr von Abt Schaller mit den Zisterziensern

- 1648 Im Westfälischen Frieden wird Maulbronn dem Protestantismus zugesprochen

- 1649 Abt Buchinger zieht unter Protest ab

- 1651 Wiedereinsetzung eines evangelischen Abts

- 1656 Wiederherstellung der evangelischen Klosterschule

- 1692 Klosterschüler werden vor dem Mordbrenner Ezéchiel de Mélac in Sicherheit gebracht

- 1702 Wiedereröffnung der Klosterschule

- 1751 Abbruch des Abtshauses

- 1786–1788 Friedrich Hölderlin Schüler in der Maulbronn Klosterschule

- 1806 König Friedrich I. von Württemberg säkularisiert das Kloster

- 1807 Zusammenlegung der Klosterschule Maulbronn mit Bebenhausen

- 1818 Maulbronn wird „Evangelisch-theologisches Seminar“

- 1823 Verlegung der Generalsuperintendenz von Maulbronn nach Ludwigsburg

- 1892 Brand des Pfrundhauses

- 1893–1899 Abbruch des Professorhauses vor der Klosterfront und des so genannten Schlösschens (Famulus-Wohnung)

- 1928 Evangelisch-theologisches Seminar Maulbronn geht in den Besitz der Evangelischen Seminarstiftung über

- 1941 Beschlagnahme des Klosters und Schließung der Seminarschule durch nationalsozialistische Regierung

- 1945 Wiedereröffnung des Evangelisch-theologischen Seminars

Heutige Bedeutung des Klosters

Die Klosteranlage ist heute fast ausschließlich im Besitz des Landes Baden-Württemberg und wird von der Einrichtung Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg betreut. Die Stadt Maulbronn nutzt den ehemaligen Marstall als Rathaus. Durch die Aufnahme in die UNESCO-Liste Weltkulturerbe zieht die Bauanlage Besucher aus aller Welt an.

Regelmäßig werden Klosterkonzerte veranstaltet, die die Akustik der Klosterbauten zur Geltung bringen.[3]

Architektur

Klostertor

Vor dem Haupteingang befand sich früher der Klostergraben, über den an Stelle der festen Steinbrücke ursprünglich eine hölzerne Zugbrücke führte. An der Westfront des Torturms sind noch die Öffnungen zu sehen, durch welche die Ketten zum Aufziehen der Brücke liefen.

In einer Zelle neben dem Klostereingang lebte der Pförtner, der Fremde in seiner Zelle Platz nehmen ließ und sie dann dem Abt meldete. Ordensbrüder durfte er sofort einlassen, Frauen überhaupt nicht. Gegen Männer war Gastfreundschaft heilige Pflicht: Arme und Kranke sollten empfangen werden, als ob Christus selbst käme.

Klosterhof

Der Klosterhof zeichnet sich durch sein geschlossenes Bild aus. Gleich hinter dem Tor, an der Stelle der Apotheke, befand sich die Klosterherberge. An die Apotheke schließt sich das Frühmesserhaus an, die Wohnung der Ordensgeistlichen, die in der gegenüber liegenden Kapelle die Messe zu lesen hatten. Diese Torkapelle hatte den Zweck, Frauen, die keinen Zutritt zum Kloster hatten, die Beteiligung am Gottesdienst zu ermöglichen.

Vor dem Renaissance-Rathaus steht eine alte Linde. Hinter der Klosterküferei ragt der Klosterspeicher, der so genannte Fruchtkasten, auf, der auf alten Fundamenten im Jahr 1580 in seiner jetzigen Größe errichtet wurde. Das Fachwerkhaus in der Mitte des Platzes ist die alte Klosterverwaltung. Ursprünglich war der Klosterhof entweder kleiner oder durch eine Mauer in einen äußeren und inneren Teil geschieden. Er wird heute im Osten von der Front des Klosters begrenzt.

Paradies

Die Vorhalle der Klosterkirche hat ihren Namen „Paradies“ von der Sitte, den Vorraum der Kirche mit der Geschichte des Sündenfalls auszumalen. Die letzte Bemalung stammt aus dem Jahr 1522, ist aber bis auf geringe Reste abgefallen.

Das Paradies des Klosters Maulbronn markiert – wie viele Teile der dortigen Architektur – die Übergangszeit von der Romanik zur Gotik und zeigt burgundische Einflüsse. In der Kombination sind hohe, lichte Fenster und weite Gewölbe bereits deutlich gotisch, wohingegen noch keine Spitzbögen, sondern romanische Rundbögen die Fenster zieren. Teilweise werden auch Spitz- und Rundbögen miteinander arrangiert. Diese Form der Kombination ist in Deutschland einzigartig. Der Baumeister ist nicht namentlich bekannt, er wird daher nach dem Maulbronner Paradies Paradies-Baumeister genannt.

Der Meister des Maulbronner Paradieses

Ein in der Frühgotik Nordfrankreichs, zum Beispiel in der Bauhütte von Laon, 1160/70 geschulter Meister erhielt den Auftrag, die Vorkirche, den neuen Kreuzgang und den Speisesaal der Herrenmönche zu bauen. Dieser Baumeister kam über Burgund, das Ursprungsland der Zisterzienserbewegung, nach Maulbronn. Zunächst versah er den Speisesaal der Konversen mit romanischen Doppelstützen und Kreuzgratgewölben. Dann errichtete er mit Kreuzrippengewölben in einem spätromanisch-frühgotischen Übergangsstil das sogenannte „Paradies“ (daher sein Name) vor der Westseite der Kirche, und den Südflügel des Kreuzgang sowie das Herrenrefektorium. Im Paradies sind die Gewölbe vierteilig. Hier verlaufen Rippen wie Schildbögen noch halbkreisförmig, aber sie stützen sich schon auf Dienste, und es gibt außer rundbogigen schon erste Spitzbogenfenster. Im Herrenrefektorium sind die Gewölbe sechsteilig und die Schildbögen spitz, jedoch fehlen die Dienste, und die Fenster sind noch alle rundbogig, die Diagonalrippen ebenfalls. Der Meister begann auch den West- und den Ostflügel des Kreuzgangs mit jeweils dem ersten Joch von Süden und legte damit die Breiten- und Höhenmaße des im Übrigen hochgotischen Kreuzgangs fest.

Laienrefektorium: romanische Doppelsäulen und Kreuzgratgewölbe

Laienrefektorium: romanische Doppelsäulen und Kreuzgratgewölbe Herrenrefektorium: sechsteilige Kreuzrippengewölbe mit gotisch-spitzbogigen Schildbögen

Herrenrefektorium: sechsteilige Kreuzrippengewölbe mit gotisch-spitzbogigen Schildbögen Paradies vor dem Westportal: rundbogige Schildbögen und Rippen auf gotischen Diensten

Paradies vor dem Westportal: rundbogige Schildbögen und Rippen auf gotischen Diensten Eingang und südliche Westarkaden des Paradieses

Eingang und südliche Westarkaden des Paradieses

Im Sinne der Gotik zerlegte er statische Funktionen in Einzelglieder. Typisch für seine Arbeit sind die Summierung der rundstabförmigen, verschieden hohen Dienste und die „Lochform“ der Fenster (romanische und frühgotische Vorformen des Maßwerkes der Hochgotik). Alle Rippen des Gewölbes folgen dem Halbkreis.

Im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts wirkte der Meister des Paradieses an der Michaelskapelle im Kloster Ebrach mit. Später hat er an der Chorempore (dem sogenannten Bischofsgang) des Magdeburger Doms ganz in gotischen Formen gebaut. In Halberstadt wirkte er ebenfalls.

Portale

Bemerkenswert sind auch die Portale, die das Paradies mit dem Kirchenschiff verbinden. Die Türblätter stammen aus dem 12. Jahrhundert und sind original erhalten. Selbst der ehemalige Lederbezug (siehe Detail-Bild) ist noch gut sichtbar. Das zweiflügelige Hauptportal und das einflügelige Südportal mit schmiedeeisernen Zierbeschlägen auf Tannenholz sind die ältesten datierbaren Türen Deutschlands (um 1178). Die Beschläge der Südtür zeigen stilisierte Vogelformen und apotropäische Dreiecksknoten.

Hauptportal vom Paradies in die Kirche

Hauptportal vom Paradies in die Kirche Südliches Westportal

Südliches Westportal Südliches Westportal, Beschläge mit Vogelmotiven

Südliches Westportal, Beschläge mit Vogelmotiven

Klosterkirche

.jpg.webp)

Am Deckengewölbe konnte Joseph Victor von Scheffel noch die Buchstaben „A. v. k. l. W. h.“ (= All voll, keiner leer (oder – wahrscheinlicher – Kanne leer), Wein her!) lesen. Dies inspirierte ihn zu seiner Maulbronner Fuge[4]:

- Im Winterrefektorium zu Maulbronn in dem Kloster,

- Da geht was um den Tisch herum, klingt nicht wie Paternoster.

- Die Martinsgans hat wohlgethan, Eilfinger blinkt im Kruge,

- Nun hebt die nasse Andacht an, und alles singt die Fuge:

- All Voll, Keiner Leer, Wein Her! Complete pocula!

Die Kirche ist eine dreischiffige Basilika, die in den Jahren 1147 bis 1178 zunächst in romanischem Stil erbaut wurde. Verglichen mit derjenigen des Klosters Pontigny ist sie um ein Drittel kürzer aber nur um ein Achtel schmaler. Wie jene (und mehrere andere Zisterzienserkirchen) vereinigt das langgestreckte Gebäude in sich zwei Kirchen, die Laien- und die Mönchskirche. Auch mittelalterliche Kathedralen hatten üblicherweise einen geräumigen Chor, dort für die Domherren. Ein romanischer Lettner trennt die Laienkirche, hier Bruderchor genannt, von der Mönchskirche, dem so genannten Herrenchor. Vor dem Lettner steht ein monumentales Kruzifix. Es ist exakt so ausgerichtet, dass an den längsten Tagen im Jahr nach zehn Uhr die Sonnenstrahlen die Dornenkrone Christi aufleuchten lassen. Es wurde in besonderer Weise erstellt: Das Kreuz und der Körper des Heilands sind aus einem einzigen Steinblock herausgemeißelt.

Weitere Räume im inneren Bereich

Ab etwa 1200 wurde, beginnend mit dem Westtrakt, innerhalb von zehn bis zwanzig Jahren die Klausur um den Kreuzgang nördlich der Kirche errichtet.

Das Laienrefektorium (erbaut um 1201) ist nach der Kirche der umfangreichste überwölbte Raum im Kloster.

Die Tür gegenüber der Brunnenkapelle führt ins Herrenrefektorium (erbaut um 1220–1225), den Speiseraum für die Mönche.

Im Kapitelsaal (13. Jahrhundert) wurden in täglicher Versammlung allen Mönchen Kapitel aus der Ordensregel vorgelesen und eingeschärft. Diesem Zweck dienend, war der Saal an allen vier Seiten mit Steinbänken versehen.

Die Brunnenkapelle aus dem 14. Jahrhundert springt südwärts ins Kreuzgärtchen vor. Der Waschraum im Kreuzgang ist von der Ordensregel vorgeschrieben. Die unterste Brunnenschale ist so alt wie die gotische Kapelle. Die beiden oberen Schalen wurden erst in neuerer Zeit hierher gesetzt.

Das Calefactorium ist ein backofenartiges Gewölbe, dessen Steine noch Spuren von Feuer tragen. Es ist der Raum, von dem aus die darüber liegende Wärmestube der Mönche geheizt wurde, der, abgesehen von der Klosterküche, einzige beheizbare Raum im ganzen Kloster.

Das Parlatorium (um 1493), der Sprechsaal des Klosters, war der Ort, wo die Mönche untereinander und mit den Oberen des Ordens die nötigsten Worte wechseln durften.

Das Kloster besitzt eine Einzeigeruhr.

In der Parkanlage südöstlich außerhalb der Klostermauern wurde 2012 eine Stauferstele eingeweiht, die unter anderem daran erinnert, dass Friedrich I. Barbarossa das Kloster ab 1156 als kaiserliche Schirmvogtei unter seinen Schutz gestellt hat.[5]

Pfisterei (Klosterbäckerei), links

Pfisterei (Klosterbäckerei), links Klostermühle (heute Internatsgebäude des Evang. Seminars), rechts

Klostermühle (heute Internatsgebäude des Evang. Seminars), rechts Wachhaus

Wachhaus

Orgeln

Im Kloster Maulbronn befinden sich zwei Orgeln. Bis zum Jahre 1972 befand sich in der Klosterkirche eine Orgel des Orgelbauers Eberhard Friedrich Walcker aus dem Jahre 1849. Das Kegelladen-Instrument hatte 21 Register auf zwei Manualen und Pedal. Die Trakturen waren mechanisch. Im Jahre 1972 wurde diese Orgel durch ein neues Instrument der Firma Walcker (Ludwigsburg) ersetzt, welches 38 Register auf drei Manualen und Pedal hatte. Das Instrument erwies sich bald als derart anfällig, dass bereits im Jahre 2002 mit den Vorüberlegungen für einen Neubau begonnen wurde. Im Jahre 2010 wurde die Walcker-Orgel abgebaut.[6]

Die heutige Hauptorgel der Klosterkirche wurde 2013 von dem Orgelbauer Gerhard Grenzing (Barcelona) erbaut. Das Schleifladen-Instrument hat 35 Register auf drei Manualen und Pedal.[7]

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Koppeln: II/I, III/I, III/II, III/III (Suboktavkoppel); I/P, II/P, III/P (Normal- und Superoktavkoppel)

Im beheizbaren Winterspeisesaal, der auch als „Winterkirche“ bezeichnet wird, befindet sich eine Orgel der Orgelbaufirma Claudius Winterhalter (Oberharmersbach) aus dem Jahr 2000. Das Instrument hat 20 Register auf zwei Manualen und Pedal.[8]

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Koppeln: II/I (auch als Suboktavkoppel); I/P, II/P (auch als Superoktavkoppel)

Wasserversorgung

Das Klostergelände wird von der Salzach, dem linken Oberlauf des Rheinzuflusses Saalbach, unterquert. Um die Wasserversorgung des Klosters, insbesondere der Klostermühle, sicherzustellen und um Fischzucht zu betreiben, legten die Mönche zahlreiche Seen an. Oberhalb des Klosters lagen Speicherseen, die eine Verstetigung des wechselnden Wasserangebots ermöglichten. Zu ihnen gehörten der direkt an das Klostergelände angrenzende Tiefe See, der Roßweiher und der Hohenackersee. Unterhalb des Klosters lagen weitere Seen, die heute trockengelegt oder verlandet sind; einzig der Aalkistensee ist erhalten geblieben. Zudem wurden zahlreiche Wassergräben gebaut, die teilweise Wasserscheiden überquerten und so das vergleichsweise kleine Einzugsgebiet der Salzach vergrößerten. Neben dieser Versorgung mit Brauchwasser gab es Trinkwasserleitungen, die aus Quellen gespeist wurden und die Brunnen im Kloster speisten.[9] Die Erhaltung des Wasserwirtschaftssystems war einer der Gründe, weshalb das Kloster Maulbronn in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde.[10]

Sondermarken und Sondermünzen

Zur Erhebung des Klosters Maulbronn zum UNESCO-Kultur- und -Naturerbe der Menschheit erschien am 22. Januar 1998 eine Sondermarke der Deutschen Bundespost, auf dem die Klosterkirche und der Grundriss des Klosters gezeigt werden.

Zur Erhebung des Klosters Maulbronn zum UNESCO-Kultur- und -Naturerbe der Menschheit erschien am 22. Januar 1998 eine Sondermarke der Deutschen Bundespost, auf dem die Klosterkirche und der Grundriss des Klosters gezeigt werden.

Seit 2013 ist das Kloster auf der Rückseite einer 2-Euro-Gedenkmünze zu sehen (Bundesländer-Serie)[11]. Das Motiv wurde vom Pforzheimer Flachgraveur Eugen Ruhl (Kürzel er) entworfen und zeigt die Vorhalle der Klosterkirche Maulbronn (Paradies) von 1220 und den dreischaligen Waschbrunnen.[12]

Legenden

Ein Maultier findet den Ort für die Klostergründung

Ein Wappen an der Quellennische zeigt die Gründungslegende, in der es heißt, dass die Mönche unentschlossen waren, wo sie das Kloster bauen sollten. Sie beluden deshalb ein Maultier mit den Klosterschätzen und ließen es laufen. Das Maultier blieb an der Stelle des heutigen Brunnens (= Bronn) stehen, warf den Klosterschatz ab und scharrte mit dem Huf. Dort schoss sogleich eine Wasserfontäne empor, die die Mönche im Brunnen und später im Brunnenhaus fassten. So habe das Kloster Standort und den Namen Maulbronn erhalten.

Erfindung der Maultasche durch die Maulbronner Mönche

Eine von mehreren Legenden, wie die schwäbische Maultasche erfunden wurde, verweist auf das Kloster Maulbronn. Sie ist erst seit dem späten 20. Jahrhundert gängig und geht auf die Autorin und Konservatorin am Stuttgarter Württembergischen Landesmuseum Elke Knittel (1946–2007)[13] zurück. In älteren Lexika des Schwäbischen ist sie nicht belegt. Im Rahmen der Berichterstattung zum Maulbronner Klosterfest 1978 erwähnte die Pforzheimer Zeitung beiläufig, dass die Maultasche „der Sage nach eine Erfindung eines gewitzten und findigen Klostermönches“ sei.[14] 1986 veröffentlichte Knittel im Selbstverlag das Buch Wie Jakob die Maultasche erfand.[15] Knittel gibt darin an, dass ein Laienbruder der im Kloster Maulbronn ansässigen Zisterziensermönche in der Fastenzeit das Fleisch vor dem Herrgott habe verstecken, ihn so also „bescheißen“ wollen. Im Volksmund habe dies zum Beinamen „Herrgottsbscheißerle“ geführt. Das Kloster Maulbronn übernahm diese Darstellung.[16] Das Wort Maultasche sei eine Verkürzung der Bezeichnung Maulbronner Nudeltasche.[17] Die tatsächliche Etymologie leitet sich vom Wort Maultasche als Synonym für Maulschelle ab.

Film-Drehort

Szenen für den Film Der Name der Rose von Jean-Jacques Annaud wurden zwischen 1985 und 1986 in der Klosteranlage gedreht.[18]

Literatur

- Marga Anstett-Janßen: Kloster Maulbronn. Deutscher Kunstverlag München/Berlin 2000, ISBN 3-422-03084-0.

- Friedl Brunckhorst: Maulbronn: Zisterzienserabtei – Klosterschule – Kulturdenkmal. Schimper-Verlag Schwetzingen 2002, ISBN 3-87742-171-7.

- Karl Klunzinger: Urkundliche Geschichte der vormaligen Cisterzienser-Abtei Maulbronn. Stuttgart 1854.

- Ulrich Knapp: Das Kloster Maulbronn. Geschichte und Baugeschichte. Theiss, Stuttgart 1997, ISBN 3-8062-1289-9.

- Katinka Krug, Peter Knoch, Matthias Untermann: Giebelarchitekturen: Neue Beobachtungen zur frühen Baugeschichte der Zisterzienserkirchen in Maulbronn und Bronnbach. In: INSITU. Zeitschrift für Architekturgeschichte, 3 (2/2011), S. 161–172.

- Peter Rückert, Dieter Planck (Hrsg.): Anfänge der Zisterzienser in Südwestdeutschland. Politik, Kunst und Liturgie im Umfeld des Klosters Maulbronn. Oberrheinische Studien, 16. Stuttgart 1999.

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg (Hrsg.): Maulbronn: Zur 850jährigen Geschichte des Zisterzienserklosters. Eigenverlag, Stuttgart 1997, ISBN 3-8062-1283-X.

- Kloster Maulbronn 1178–1978. Ausstellungskatalog. Maulbronn 1978.

- Carla Mueller, Karin Stober: Kloster Maulbronn. Hrsg.: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Staatsanzeiger-Verlag, Stuttgart. Schriftenreihe: Führer Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Deutscher Kunstverlag München/Berlin 2006, ISBN 978-3-422-02053-5.

- Eduard Paulus: Die Cisterzienser-Abtei Maulbronn. Herausgegeben vom Württembergischen Alterthums-Verein. 2. Aufl. Bonz, Stuttgart 1882 (Digitalisat HAAB Weimar); 3., erweiterte Auflage 1889.

- Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg (Hrsg.): UNESCO-Welterbe. Kloster Maulbronn in Baden-Württemberg. Esslingen am Neckar 2013.

- Antje Gillich: Das Wassersystem des Klosters Maulbronn. Ein Projekt zur Bestandserfassung mit hochaufgelösten Laserscandaten. In: Nachrichtenblatt der Denkmalpflege in Baden-Württemberg, 4, 2017, S. 275–281 (Online PDF; 0,8 MB).

- Manfred Rösch, Elske Fischer, Birgit Kury: Die Maulbronner Klosterweiher. Spiegel von vier Jahrtausenden Kulturlandschaftsgeschichte. In: Nachrichtenblatt der Denkmalpflege in Baden-Württemberg, 4, 2017, S. 282–287. (Online PDF; 0,5 MB)

Einzelnachweise

- Zeittafel zur Geschichte des Klosters Maulbronn. Abgerufen am 30. Mai 2019.

- Martin Ehlers: Ortsgeschichte im Überblick, in: Maulbronn Heimatbuch. Maulbronn 2012, ISBN 978-3-933486-75-2, S. 77

- Internetseite der „Klosterkonzerte Maulbronn“, abgerufen am 20. Dezember 2015

- http://de.wikisource.org/wiki/Allgemeines_Deutsches_Kommersbuch:318

- Stauferstele Kloster Maulbronn auf stauferstelen.net. Abgerufen am 22. März 2014.

- Umfassende Informationen zu den Orgeln der Klosterkirche

- Informationen zur Grenzing-Orgel

- Nähere Informationen zur Orgel der Winterkirche

- Ulrich Knapp: Die Zisterzienser und das Wasser. Unter besonderer Berücksichtigung der Abteien Bebenhausen, Maulbronn und Salem. Herausgeber: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2020, ISBN 978-3-7319-0350-5, S. 136–217.

- Maulbronn Monastery Complex bei der UNESCO;

Klosteranlage Maulbronn bei der Deutschen UNESCO-Kommission (abgerufen am 15. Februar 2021). - Bundesbank (Memento des Originals vom 27. März 2009 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Übersicht 2-Euro-Gedenkmünzen

- Susanne Roth: Maulbronn-Motiv mit Auflage von 30 Millionen. Zeitungsartikel von ca. 2013

- Dr. Elke Gerhold-Knittel. Abgerufen am 18. Januar 2021.

- „Historisches Flair beim Klosterfest“, in Pforzheimer Zeitung vom 1. September 1978, S. 26

- Elke Knittel: Wie Jakob die Maultasche erfand, Mamaverlag 1986.

- Bernhard Motzek: Durchgedreht: Von Omas Soßenklopsen, Hascheeknödeln und Boule de feu. Books on Demand, 2018, ISBN 978-3-7481-8607-6, S. 108 (google.de [abgerufen am 18. Januar 2021]).

- Jakobs Maultaschen: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Abgerufen am 18. Januar 2021.

- Mit 007 ins mittelalterliche Krimi-Kloster Spiegel, 11. November 1985

Weblinks

- Offizielle Website zum Kloster Maulbronn

- Informationsseite zum Kloster

- Kloster Maulbronn in der Datenbank Klöster in Baden-Württemberg des Landesarchivs Baden-Württemberg

- 3D-Modell des Klosters Maulbronn (3D-Modell)

- Gebaut.eu: Burgundische Romanik – Pontigny – Zisterziensergotik