Wirtschaftsgeschichte Österreichs

Die Darstellung der Wirtschaftsgeschichte Österreichs wird durch die dramatischen historischen Änderungen des Inhalts und Umfangs des Österreichbegriffes[1] verkompliziert. Die gängige Literatur geht hier rückblickend vom geographischen Raum der heutigen Republik Österreich aus.[2]

Übersicht

Das Gebiet des heutigen Österreich war schon in frühgeschichtlicher Zeit durch seine strategisch wichtige Lage und seine Bodenschätze (Erzvorkommen, Steinsalz) eine wirtschaftlich wichtige Region Zentraleuropas. Nach dem Rückschlag der Völkerwanderungszeit brachten das Früh- und Hochmittelalter eine Periode kontinuierlichen Wachstums, das auch von den jeweiligen Herrschern (Babenberger, Habsburger) bewusst gefördert wurde.

Die europäische Krise um 1350 verlief hier etwas schwächer als in anderen Regionen Europas, und speziell der alpine Erzabbau erreichte im 15. und 16. Jahrhundert seinen Höhepunkt. Der Dreißigjährige Krieg ging zwar von habsburgischem Territorium aus, verschonte allerdings im Wesentlichen das Gebiet des heutigen Österreich. Dafür war der Osten der Region und die Landeshauptstadt Wien im 16. und 17., Jahrhundert durch die immer wiederaufflammenden Türkenkriege gefährdet. Erst nach 1683 endete diese Gefahr und die riesigen Landgewinne auf Kosten des osmanischen Reichs führten zum explosiven Wachstum Wiens als Ort adeliger Zurschaustellung und Konsumation, aber auch zur Etablierung entsprechender Luxusgewerbe.

In der Industrialisierungsperiode des 18. und 19. Jahrhunderts erwies sich das heutige Österreich zunächst eher als Nachzügler. Der gebirgige Charakter des Landes behinderte den Kanal- und später den Eisenbahnbau, die Errichtung der Semmeringbahn überstieg die Kapazitäten privaten Unternehmertums. Die kapitalistische Entwicklung wurde aber in den letzten Jahrzehnten der Donaumonarchie deutlich vorangetrieben, maßgebliche Träger dieser Entwicklung waren häufig zugewanderte Unternehmer.

Nach dem Verlust der Führungsrolle im Deutschen Bund (1867) geriet der Habsburgerstaat in zunehmende wirtschaftliche Abhängigkeit zum 1871 neu gegründeten Deutschen Reich. Nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie im Herbst 1918 führte dies zu weit verbreiteten Zweifeln an der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit des klein gewordenen Reststaates. Allerdings wurde im Friedensvertrag von Versailles ein Anschlussverbot Österreichs an das Deutsche Reich festgehalten. In der Zwischenkriegszeit erwies sich der neue Kleinstaat trotz ungünstigster Voraussetzungen (Rüstungskonversion der Kriegsindustrien im Bereich des Wiener Beckens, „Wasserkopf“ der ehemaligen Reichsbürokratie in Wien, überdimensionierter Bankensektor, Konflikt Rotes Wien, konservative Bundesregierung) als überlebensfähig. Große Produktivitätszuwächse wurden unter anderem in der Landwirtschaft erzielt.

Die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre traf allerdings Österreich besonders stark, nicht zuletzt aufgrund der Maßnahmen des benachbarten NS-Regimes gegen den als Wirtschaftsfaktor bedeutsam werdenden Tourismus.

Die in der Zeit des Nationalsozialismus ab 1938 forciert vorgenommenen kriegswirtschaftlichen Industrialisierungsmaßnahmen und Infrastrukturausbauten (Eisen-, Aluminium- und chemische Industrie, Kraftwerksbauten, Ausbau der Erdölförderung) stärkten nach 1945 paradoxerweise die wirtschaftliche Basis und das Selbstgefühl des neu erstandenen Österreich. Die so genannte „Verstaatlichte Industrie“ bildete bis etwa 1980 einen wesentlichen Faktor der wirtschaftlichen Leistungskraft des Landes, wurde allerdings durch Überforderung als Instrument der Arbeitsplatzsicherung in der Rezession von 1974–75 und durch Politisierung zum Problemfall. In den 1990er Jahren und danach kam es zu einem weitgehenden Abbau gemeinwirtschaftlicher Strukturen. Auch die für das Österreich nach 1945 kennzeichnende (Wirtschafts- und) Sozialpartnerschaft hat in den letzten Jahrzehnten einen Rückgang ihrer Bedeutung erfahren.

Aktuell ist die Lage der österreichischen Wirtschaft in der EU eine im Vergleich der meisten Indikatoren überdurchschnittlich günstige.

Frühgeschichte und Antike

Die Entstehung von Wallanlagen bereits zu Beginn der Bronzezeit dokumentiert die frühe Bedeutung des Abbaus und der Verarbeitung von Kupfer und Zinn im heute zu Österreich gehörigen alpinen Raum. Der entsprechende Handel mit Rohmaterial und Halbprodukten ist durch Gräberfunde in Pitten, Franzhausen, Niederösterreich belegt. In der Urnenfelderzeit begann der Abbau von Steinsalz in Hallstatt. In der älteren Eisenzeit (Hallstattzeit) sind Handelskontakte zu den griechischen Kolonien an der ligurischen Küste und zu den Etruskern, im Osten aber auch zu den Steppenvölkern des Karpatenbeckens nachweisbar. In der Antike florierte das Regnum Noricum vor allem durch den Abbau metallischer Erze. Sein Zentrum war vermutlich die Siedlung auf dem Magdalensberg (später Virunum). Noricum driftete langsam in die Stellung eines Protektorats der römischen Weltmacht und wurde schließlich zur römischen Provinz. Als solche umfasste es ungefähr die heutigen österreichischen Bundesländer Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark sowie den Südosten Bayerns mit dem Chiemgau. Außerdem gehörten Teile Tirols dazu. Auch der westliche Teil der römischen Provinz Pannonien mit der Hauptstadt Carnuntum befand sich auf heute österreichischem Gebiet. Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung war hier der Weinbau und die wintersichere Verbindung zwischen Carnuntum und Aquileia. Diese römische Bernsteinstraße ist in der Tabula Peutingeriana verzeichnet. Nach mehrhundertjähriger Dominanz römischer Zivilisation im Donau- und Alpenraum kam es allerdings im 5. Jahrhundert zum Zusammenbruch Severin von Noricum (um 410 – 8. Januar 482), Einsiedler, Abt von Favianis und vermutlich auch hoher römischer Verwaltungsangestellter verhandelte 488 den Abzug der galloromanischen Bevölkerung aus Noricum Ripense. Auch das besonders während der Severerdynastie (193–235) blühende Carnuntum erlebte in der Spätantike einen dramatischen Niedergang. In der Mitte des 4. Jahrhunderts dürfte es von einer schweren Erdbebenkatastrophe betroffen worden sein. Ammianus Marcellinus beschreibt die einst blühende Provinzhauptstadt gegen Ende des vierten Jahrhunderts bereits als verfallenes und schmutziges Nest. Antike Siedlungsspuren lassen sich in Carnuntum aber noch bis in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts nachweisen.

Die Wachstumsperiode im Früh- und Hochmittelalter (900–1350)

Den historischen Kern des heutigen Österreich bildete die in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts entstandene dem Herzog von Baiern unterstellte Markgrafschaft östlich der Enns. 976 wurde Liutpold (Leopold) aus dem Geschlecht der Babenberger mit dieser Mark belehnt. In einer Urkunde König Ottos III. von 996 fand der Name Ostarrîchi erstmals Erwähnung. Daraus entwickelte sich später die Schreibweise Österreich. Die Babenberger betrieben eine zielbewusste Rodungs- und Kolonisierungspolitik und errichteten eine gefestigte Landesherrschaft mit schrittweiser Ostverlegung der Residenz. Große wirtschaftliche Bedeutung hatten auch die Klostergründungen von Leopold III. (Österreich), der ihretwegen heiliggesprochen wurde.

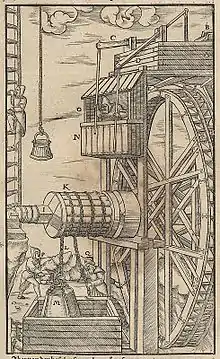

Zwischen dem Ende des 9. Jahrhunderts und dem Beginn des 14. Jahrhunderts stieg die Bevölkerungszahl im heutigen Österreich von etwa einer halben Million auf das Dreifache.[3] Dies wurde ermöglicht durch die mittelalterliche Agrarrevolution, die an die Stelle des Hakenpflugs den die Scholle umstürzenden Beetpflug setzte, und die alpine Viehweidewirtschaft. Die vertikale Wassermühle, ein Erbe der Antike, erlangte im alpinen Bereich mit seinen schnell fließenden Gewässern große Bedeutung als Quelle der Antriebsenergie verschiedenster Maschinen, etwa auch für Hammer-, Säge- und Stampfwerke.[4] Der Burgenbau des 9. bis 12, Jahrhunderts wurde maßgeblich für die Erneuerung des städtischen Lebens.[5] Zwischen 1180 und 1270 kam es zu einer Welle von Städtegründungen. Zu den ökonomisch relevantem Stadtrechten gehörte das Stapelrecht, etwa für Wien 1221. Im 13. und frühem 14. Jahrhundert kam es zu einem „Silberrausch“ im steirischen Oberzeiring, der um 1361 durch eine Katastrophe (massiven Wassereinbruch) zu Ende ging.

Von der Krise des Spätmittelalters zum Frühkapitalismus (1350–1600)

Schon 1317 war auch der Raum des heutigen Österreich von der damals herrschenden europäischen Hungersnot betroffen. Die große europäische Pestepidemie von 1347 bis 1353, die etwa ein Drittel der damaligen europäischen Bevölkerung tötete, hatte weitgehende Auswirkungen. Eine der beiden Ausbreitungswellen ging von Venedig aus. Von dort gelangte die Seuche über den Brenner nach Österreich. Über Tirol kam der schwarze Tod nach Kärnten, anschließend in die Steiermark und erreichte dann erst Wien. Wien war die einzige Stadt, in der jeder Sterbende das letzte Sakrament erhielt, was dafür spricht, dass es in Wien besser als in anderen Städten gelang, die soziale Ordnung angesichts der ausgebrochenen Epidemie aufrechtzuerhalten. Der Bevölkerungsrückgang durch die Pest wirkte sich in der Folge als Arbeitskräftemangel aus – die Löhne stiegen.[6] Andererseits sanken die Agrarpreise: Grenzböden wurden aufgegeben, es kam zu Wüstungen.

Die wirtschaftliche Dynamik jener Zeit hatte ihren Schwerpunkt in den Alpen, speziell in Tirol mit seinem florierenden Bergbau. Während der Blütezeit des Silber- und Kupferbergbaus im 15. und 16. Jahrhundert war der Schwazer Bergbau eine der größten Bergbaumetropolen Europas, mit über 12.000 Einwohnern (heute etwa 13.000) nach Wien, Schwaz war die zweitgrößte Ortschaft im Habsburgerreich. Der Bergsegen hatte allerdings durch Abholzung auch schwere Beeinträchtigungen der örtlichen Umwelt zur Folge[7]

Glaubenskampf, Krisen, Absolutismus (1600–1750)

In den habsburgischen Erblanden, die bis auf Tirol überwiegend protestantisch geworden waren, begann die Gegenreformation im großen Stil schon mit Kaiser Rudolf II. ab 1576 und wurde im 17. Jahrhundert mit besonderer Schärfe durchgeführt. Die zusammengeschlossenen protestantischen Stände Böhmens rebellierten dagegen und setzten mit dem Prager Fenstersturz 1618 den Anlass für den Dreißigjährigen Krieg, der große Teile Deutschlands verwüstete, die Region des heutigen Österreich aber nur marginal betraf. Sandgruber interpretiert die Gegenreformation als landesherrlich-absolutistischen „Angriff gegen Stände und Regionalismus“[8] und vermerkt unter den negativen Folgen die Zurückdrängung des Buchdrucks[9] Wirtschaftlich gesehen gab es im heutigen Österreich im 17. Jahrhundert eine Klimaverschlechterung mit Missernten und in den 1630er Jahren, eine Pestwelle.

Der Landgewinn im Gefolge der 1683 erfolgreich abgewehrten Zweiten Türkenbelagerung hatte allerdings euphorisierende Wirkung. 1684 publizierte Philipp Wilhelm von Hörnigk:

„Oesterreich über alles, wann es nur will. das ist: wohlmeinender Fürschlag, wie mittels einer wolbestellten Lands-Oeconomie, die Kayserl. Erbland in kurzem über alle andere Staat von Europa zu erheben, und mehr als einiger derselben von denen andern independent zu machen;“

Hörnigk setzt in diesem dem Geist des Merkantilismus entsprechenden Traktat auf die Entwicklung des Binnenmarktes und den protektionistischen Schutz vor ausländischer Konkurrenz. Das Werk erlebte im 18. Jahrhundert zahlreiche Neuauflagen und reflektierte die herrschende Wirtschaftsgesinnung.

Ein weiterer Aspekt der deutlichen Vergrößerung des habsburgischen Staatsgebildes war die Errichtung zahlreicher barocker Gartenpaläste des Hochadels rund um die Wiener Stadtmauern und das ihnen vorgelagerte Glacis – mit dem Belvedere des Prinz Eugen als imposantestem Dokument der Bereicherung durch den gewonnenen Türkenkrieg. Diese Konzentration der Konsumkraft in der Haupt- und Residenzstadt Wien stimulierte auch die hauptstädtischen Luxusgewerbe, wie etwa die Seidenverarbeitung.

Aufgeklärter Absolutismus Revolutionsängste und Protoindustrialisierung (1750–1848)

Der aufgeklärte Absolutismus und seine wirtschaftspolitischen Doktrinen strebten eine Vereinheitlichung des beherrschten Wirtschaftsraums an. Diesem Ziel dienten die Aufhebung der Binnenzölle und der Ausbau der Straßenverbindungen[11] Staatsmonopole dienten der Erzielung von Einnahmen, aber zum Teil auch sozialpolitischen Zielen (etwa das 1784 eingeführte staatliche Tabakmonopol mit seiner Begünstigung der Kriegsinvaliden). Zudem setzte man auf die Förderung des Fleißes und der Produktivität der Bevölkerung. Die Gründung und Führung von staatlichen Manufakturen, wie etwa die Linzer Wollzeugfabrik oder die Wiener Porzellanmanufaktur, sowie die Bekämpfung der Bettelei und die Auflösung der kontemplativen Orden durch Joseph II. repräsentieren das gleiche Gedankengut. Sandgruber nennt die Periode 1750–1850 das „Jahrhundert des Fleißes“. Grundkenntnisse des Lesens und Schreibens erschienen nun erforderlich, „Lesewut“ blieb aber Objekt obrigkeitlichen Argwohns.[12] Das Angebot an Höherer Bildung wurde eher gedrosselt, das Misstrauen gegen potentielle „Unruhestifter“ führte auch, speziell im Gefolge der Französischen Revolution zum Verbot von Industrieunternehmungen in der Residenzstadt Wien.[13]

Gravierende Staatsschuldenprobleme gab es ab dem Ende des Siebenjährigen Krieges besonders aber nach den Kriegen gegen das revolutionäre und napoleonische Frankreich[14] 1811 kam es zu einem Staatsbankrott.[15] Der latenten Schwäche des Staates entsprach auch eine gewisse Schwäche der heimischen Unternehmerschaft. Viele führende österreichische Unternehmerfamilien des 19. Jahrhunderts waren Zuwanderer und/oder entsprangen religiösen Minderheiten. Die Geschichte der Eisenbahn in Österreich mit ihrem mehrfachen Wechsel zwischen Privat- und Staatsbahnsystem illustriert dieses Phänomen.

Ein letzter Aufschwung der Donaumonarchie (1848–1914)

Die bäuerliche Grundentlastung gehört zu den bleibenden Errungenschaften des Revolutionsjahres 1848. Nach der Aufhebung der Grundherrschaften wurde in den beiden folgenden Jahren durch mehrere Gesetze geregelt, wie den Grundherren und Zehentempfängern die Dienste und Abgaben ihrer ehemaligen Untertanen abgelöst werden sollten. Der unglücklich ausgegangene Krieg von 1866 gegen Preußen und Italien markierte das Ende einer restriktiven Geldpolitik. Am konjunkturellen Aufschwung beteiligt waren auch einige außergewöhnlich gute Ernten.[16] Das Schienennetz der Bahnen verdoppelte sich zwischen 1867 und 1873. Die missglückte Weltausstellung 1873 und der Börsenkrach markierten freilich das Ende der kurzlebigen Dominanz des Liberalismus. Nach einer ausgeprägten Rezession kam es zwar nochmals zu einem gründerzeitlichen Wachstumsschub, allerdings machten sich unter Karl Lueger deutlich antikapitalistische, aber auch antisemitische Tendenzen bemerkbar, und es kam zur Kommunalisierung von urbanen Versorgungsunternehmen.

Vergleich der pro Kopf-Einkommen österreichischer Kronländer 1911–13 in Kronen (nach Good)[17]

| Land | Einkommen pro Kopf in Kronen | Zum Vergleich | Einkommen pro Kopf in Kronen |

|---|---|---|---|

| Niederösterreich | 850 | Böhmen | 761 |

| Oberösterreich | 626 | Mähren | 648 |

| Salzburg | 641 | Schlesien | 619 |

| Steiermark | 519 | Krain | 439 |

| Kärnten | 556 | Küstenland | 522 |

| Tirol, Vorarlberg | 600 | Galizien | 316 |

Österreichs Wirtschaft im Ersten Weltkrieg

.jpg.webp)

Die Donaumonarchie gab zwar mit dem Ultimatum an Serbien den Anstoß zum Ersten Weltkrieg, war aber de facto bereits ein wirtschaftlicher Satellit des Deutschen Kaiserreichs. Bereits im September 1914 wurde als deutsches Kriegsziel ein mitteleuropäischer Wirtschaftsverband unter deutscher Führung definiert.[18] In weiterer Folge geriet das heterogene Gebilde des Habsburgerstaates immer stärker unter Druck. Ab 1916 verbreiteten sich Streiks und Unruhen.[19] Die immer prekärere Versorgungslage sah die Landwirtschaft als „Kriegsgewinner“. Gegen Kriegsende wurde die Versorgungslage immer dramatischer, 1917 war bereits ein Jahr der „Ersatznahrungsmittel“, 1918–19 war ein regelrechter Hungerwinter, speziell in der Millionenstadt Wien. Die Finanzierung des Krieges erfolgte durch fest verzinste Kriegsanleihen, die infolge der Geldentwertung bis 1922 praktisch wertlos wurden und zur Verarmung der bürgerlichen Mittelschicht führten.

Die Auswirkungen der Kriegswirtschaft waren über die eigentlichen Kriegsjahre hinaus massiv spürbar. Der Kraftaufwand für die Kriegswirtschaft war nur möglich, indem das Land in großem Stil seine wirtschaftliche Substanz aufzehrte: Schätzungen zufolge wurde über ein Viertel des verfügbaren Volksvermögens durch den Krieg verbraucht. Mit Fortdauer des Krieges wurden die Strukturschwächen der österreichischen Wirtschaft offenbar: Die geringe Produktivität der Landwirtschaft, dazu die mangelnde Leistungsfähigkeit vieler Industriezweige und das Überangebot an hochspezialisierten Luxusprodukten vor allem auf dem Gebiet des Nachkriegs-Österreichs. Ab 1916 sanken Produktivität und Produktion deutlich ab, wobei auch die immer mehr zu beobachtende Unterernährung vieler Arbeitskräfte eine wesentliche Rolle spielte. Die Ursache für die Nahrungsmittelknappheit war nicht zuletzt der fehlende Ausgleich zwischen der österreichischen Reichshälfte als Lebensmittel-Zuschussgebiet und der ungarischen Reichshälfte als Überschussgebiet. Hinzu kam, das in der Kriegszeit kaum in neue Anlagen sowie in die Instandhaltung bestehender Infrastruktur investiert wurde, sodass die Erste Republik mit einem deutlichen Investitionsrückstau konfrontiert war.[20]

Die Jahre 1918 bis 1945

Im klein gewordenen Nachkriegsösterreich glaubte man mehrheitlich nicht an die eigenständige Lebensfähigkeit des Landes und suchte den Anschluss ans demokratische Deutschland – oder in Vorarlberg an die Schweiz. Die diesbezügliche Volksabstimmung 1919 in Vorarlberg wurde hinfällig, als das Anschlussverbot an die Weimarer Republik festgelegt wurde. Die unsichere politische Zukunft Österreichs und die vielen sonstigen Probleme verhinderten auch die Stabilisierung der durch die Kriegsschulden schwer belasteten Kronenwährung. Bis 1920 hatte sich der Geldumlauf im Land von 12 auf 30 Milliarden Kronen erhöht. Ab Herbst 1921 geriet der Kursverfall der Krone außer Kontrolle und Ende des Jahres betrug der Geldumlauf bereits 174 Milliarden Kronen. Im August 1922 war schließlich die Billionengrenze überschritten.[21]

Die Preise hatten sich zwischen 1914 und 1922 jährlich zumindest verdoppelt und erreichten in der letzten Phase der Hyperinflation monatliche Steigerungen von 50 Prozent. Insgesamt waren die Lebenshaltungskosten bis Sommer 1922 auf das 14.000-fache der Vorkriegszeit gestiegen. Erst durch eine Anleihe des Völkerbundes und die Gründung der Österreichischen Nationalbank konnte die Inflation schließlich zum Stillstand gebracht werden. Mit dem Schillingrechnungsgesetz vom 20. Dezember 1924 und der Festlegung des Umrechnungskurses von 10.000 Kronen zu einem Schilling begann die Periode stabilen Geldwerts in Österreich.[21]

Das neue Staatsgebilde blieb aber wirtschaftlich und politisch fragil. Schon in den 1920er-Jahren erschütterten eine Reihe von Finanzskandalen das Land (Niederösterreichische Bauernbank, Centralbank der deutschen Sparkassen, Postsparkassenskandal, Bodencreditanstalt), denen in den 1930er Jahren, mit internationalen Auswirkungen, der Zusammenbruch der Creditanstalt und der Phönix-Skandal folgten. Eine Deutsch-österreichische Zollunion scheiterte um 1930.

In der Weltwirtschaftskrise sah sich das kleine Land zu einer drastischen Austeritätspolitik gezwungen, die den Wert der Währung stabil hielt, aber eine expansive Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit unmöglich machte. Dazu war die Mehrzahl der Wähler dem seit 1933 herrschenden Austrofaschismus entfremdet. Halbherzige Versuche der Arbeitsbeschaffung, etwa der Bau der Großglockner-Hochalpenstraße, blieben weitgehend wirkungslos, der Tourismus litt unter der von NS-Deutschland verhängten Tausend-Mark-Sperre.

Nach dem „Anschluss Österreichs“ wurde der gehortete Devisenschatz der österreichischen Nationalbank sofort geplündert, andererseits sog die überhitzte Rüstungskonjunktur in der „Zeit des Nationalsozialismus“ die österreichische Arbeitslosigkeit innerhalb kurzer Zeit auf.

Vom Wiederaufbau zur Eingliederung in die EU (ab 1945)

Nach der totalen Niederlage des NS-Regimes sah sich das wieder erstandene demokratische Österreich mit einer Reihe von halbfertigen und/oder halb zerstörten industriellen und Infrastrukturprojekten konfrontiert, deren Bau im NS-System mit brutalsten Mitteln (Zwangsarbeit von KZ-Insassen) begonnen worden war und über deren Zukunft Uneinigkeit bestand. Man entschied sich, paradoxerweise mit Zustimmung der westlichen Besatzungsmächte und gegen den Widerspruch der Sowjetunion, für den Weiterbau mit Mitteln der öffentlichen Hand. Die Verstaatlichung in Österreich ermöglichte so, abgesichert durch Mittel aus dem Marshallplan unter anderem den Fertigbau der VÖEST, der Aluminiumwerke Ranshofen und des Kraftwerks Kapruns.[22] Das umfassende Konsensualsystem der Sozialpartnerschaft sicherte in der Nachkriegszeit den sozialen Frieden.

Das Anschlussverbot des Staatsvertrags vom 15. Mai 1955 wurde lange Zeit von wichtigen Signatarmächten auch als Beitrittsverbot zur EWG ausgelegt. Österreich schloss sich daher zeitweilig der EFTA an.[23] Dem am 17. Juli 1989 abgegebenen Beitrittsantrag wurde aber schließlich stattgegeben. Seit 1. Jänner 1995 ist das Land Mitglied der EU.[24]

Literatur

- Felix Butschek: Österreichische Wirtschaftsgeschichte – von der Antike bis zur Gegenwart. Böhlau, Wien 2011, ISBN 978-3-205-78643-6.

- Günther Chaloupek, Peter Eigner, Michael Wagner: Wirtschaftsgeschichte der Stadt Wien 1740 bis 1938. 2 Bände. Jugend & Volk, Wien 1991, ISBN 3-224-16051-9.

- Peter Eigner, Andrea Helige: Österreichische Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Brandstätter, Wien 1999, ISBN 3-85447-693-0.

- David F. Good: Der wirtschaftliche Aufstieg des Habsburgerreiches 1750–1914. Böhlau, Wien/Köln/Graz 1986, ISBN 3-205-06390-2.

- Roman Sandgruber: Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ueberreuter, Wien 1995, ISBN 3-8000-3620-7. (Österreichische Geschichte, hg. v. Herwig Wolfram, Bd. 10)

- Dieter Stiefel: Die große Krise in einem kleinen Land. Österreichische Finanz- und Wirtschaftspolitik 1929–1938. Böhlau, Wien 1988, ISBN 3-205-05132-7.

Einzelnachweise

- Roman Sandgruber: Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ueberreuter, Wien 1995, ISBN 3-8000-3620-7, S. 9.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 9.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 16.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 22.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 26.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 50.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 68ff, zur Abholzung S. 82.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 130.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 132.

- Faks.-Ausg. der 1684 ersch. Erstausg., Düsseldorf: Verl. Wirtschaft u. Finanzen, 1997

- Peter Eigner, Andrea Helige: Österreichische Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Brandstätter, Wien 1999, ISBN 3-85447-693-0, S. 13.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 153.

- Eigner, Helige: Österreichische Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 1999, S. 15.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 222.

- Eigner, Helige: Österreichische Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 1999, S. 16.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 243.

- Eigner, Helige: Österreichische Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 1999, S. 13.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 316.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 332.

- Jürgen Nautz: Die österreichische Handelspolitik der Nachkriegszeit 1918 bis 1923. Böhlau Verlag, Wien 1994 ISBN 3-205-98118-9 S. 73ff.

- Angaben nach: Der Schilling. 1924–2001. Ausstellungskatalog. Hrsg. von der Österreichischen Nationalbank, überarbeitete Neuauflage 2011, keine ISBN, S. 5; Informationen der Dauerausstellung im Geldmuseum der Österreichischen Nationalbank.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 460.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 482f.

- Sandgruber: Ökonomie und Politik. 1995, S. 492.