Tonbergwerk Klingenberg

Das Tonbergwerk Klingenberg liegt am östlichen Ortsrand von Klingenberg am Main am Rand des bayerischen Spessarts. Dort wurde seit Mitte des 16. Jahrhunderts Ton sehr hoher Qualität bergmännisch abgebaut. Es zählt zu den ältesten Tonbergwerken in Deutschland.[4] Der Tonabbau verhalf der Stadt zu großem Reichtum. Das Tonbergwerk wurde im Jahr 2011 nach 270 Jahren bergmännischen Abbaus aus Rentabilitätsgründen geschlossen.

| Tonbergwerk der Stadt Klingenberg am Main | |||

|---|---|---|---|

| Allgemeine Informationen zum Bergwerk | |||

| Abbautechnik | Untertagebau, vor Mitte des 18. Jahrhunderts Tagebau[1] | ||

| Förderung/Jahr | 1.000–16.000[2] t | ||

| Förderung/Gesamt | ca. 1,1 Millionen[2] t | ||

| Informationen zum Bergwerksunternehmen | |||

| Betreibende Gesellschaft | Stadt Klingenberg am Main | ||

| Beschäftigte | 5–77[2] | ||

| Betriebsbeginn | 1742 (1567) | ||

| Betriebsende | Dezember 2011[3] | ||

| Nachfolgenutzung | Greifvogelstation und Rückzugsraum für Fledermäuse | ||

| Geförderte Rohstoffe | |||

| Abbau von | Spezialton | ||

| Mächtigkeit | 60 m | ||

| Größte Teufe | 100 m | ||

| Gesamtlänge | ca. 1000 m | ||

| Geographische Lage | |||

| Koordinaten | 49° 47′ 4″ N, 9° 12′ 9,4″ O | ||

| |||

| Standort | Klingenberg am Main | ||

| Gemeinde | Klingenberg am Main | ||

| Landkreis (NUTS3) | Miltenberg | ||

| Land | Freistaat Bayern | ||

| Staat | Deutschland | ||

Lage und Entstehung der Tonlagerstätte

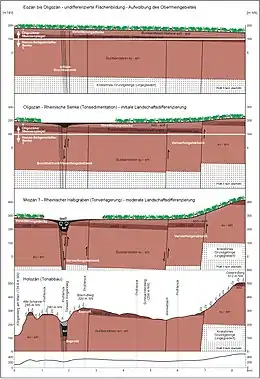

Die Klingenberger Tone sind ein isoliertes Vorkommen tertiärzeitlicher Sedimente inmitten des Buntsandsteins des südwestlichen Spessarts. Es liegt östlich der Stadt Klingenberg nahe der Straßengabelung Mechenhard/Schmachtenberg. In Ost-West-Richtung hat es eine Ausdehnung von etwa 150 Metern, in Nord-Süd-Richtung erstreckt es sich längstens auf etwa einen Kilometer.[5] Die Mächtigkeit des Tonlagers, das nicht oder nur in einigen Hanglagen oberflächlich ausbeißt, wird mit 45 bis 60 Metern angegeben. Seine maximale Basisteufe liegt Bohrungen zufolge bei 100 Meter. Geologie und Bildung der Klingenberger Tone sind eng mit denen der nur wenige Kilometer nördlich lagernden Schippacher Tone verknüpft. Regionalgeologisch befinden sich beide Vorkommen im zentralen Bereich des sogenannten Großwallstadt-Obernburger Grabens, einer Senkungszone im Südwesten des Spessarts, deren Entstehung vermutlich mit der Tektonik des Oberrheingrabens in Zusammenhang steht, und in der, im Gegensatz zum übrigen Spessart, großflächig Schichten des Mittleren und Oberen Buntsandsteins sowie zumindest punktuell känozoische Sedimente erhalten geblieben sind.[6]

Die Klingenberger Tone blieben hierbei in einem vergleichsweise kurzen Abschnitt eines schmalen, mehr oder weniger Nord-Süd (rheinisch) streichenden Grabens oder Halbgrabens innerhalb des Großwallstadt-Obernburger Grabens erhalten. Nach einer neueren (2006)[6] Hypothese, beginnt die geologische Entwicklung mit der allmählichen Einsenkung dieses Grabens in eine tiefgründig tropische Verwitterung erfahrende Buntsandstein-Rumpffläche mit anstehenden Röt-Tonen. In der resultierenden, anfangs relativ flachen Senke, die von Klingenberg bis Schippach reichte, bildete sich ein See. Das Oberflächenwasser der Umgebung wusch Tonpartikel aus der Röt-Verwitterungsdecke aus und trug sie in das Stillgewässer ein, wo sie sich in Form von Tonschlamm am Grund wieder absetzten. Ebendieser Schlamm ist das Ausgangsmaterial der bevorzugt abgebauten Tone der Klingenberger Lagerstätte. Da das Relief zu dieser Zeit nur schwach ausgeprägt war und in der Umgebung der Senke offenbar außer den Röt-Tonen keine grobkörnigeren Gesteine der Abtragung ausgesetzt waren, konnte keine „Verunreinigung“ der Seesedimente durch groberes Material erfolgen. Eine pollenanalytische Untersuchung aus dem Jahr 2004 zeigt für die älteren Schichten der Klingenberger Tone ein spätoligozänes Alter (frühes Chattium, rund 30 Millionen Jahre vor heute). Ab dem Miozän verstärkte sich die Landschaftsdifferenzierung: Die Grabenstruktur mit den oligozänen (und möglicherweise auch noch miozänen) Ablagerungen senkte sich zumindest abschnittsweise zunehmend ein bzw. wurde benachbartes Gelände zunehmend angehoben. Die Verwitterung konnte die tektonischen Bewegungen der Schollen in der Region nun nicht mehr kompensieren, sodass das Relief sich versteilte. Dadurch kam es vermutlich zu Rutschungen von bereits abgesetzten Tonschlämmen aus den flacheren randlicheren Bereichen der Senke in den eigentlichen Graben. Diese Umlagerungen könnten die fehlende Feinschichtung der Tone in der Lagerstätte erklären.[6] Datierungen kohleführender Schichten im höheren Teil der Schippacher Lagerstätte legen nahe, dass die Verlandung des Sees im späten Miozän vor etwa zehn Millionen Jahren stattgefunden haben könnte. Wegen Hebung bzw. nicht ausreichender Absenkung wurden anschließend Teile der Grabenfüllung wieder abgetragen. So fehlt sie zwischen Klingenberg und Schippach vollständig, und das Fehlen von Äquivalenten der „Schippacher Sande“ zwischen den oligozänen Tonen und den groberen, überwiegend quartären Deckschichten (Hangschutt aus Sandsteingeröllen sowie fluviatiler Löss und Lösslehm) in der Klingenberger Lagerstätte gibt dort Hinweise auf eine beträchtliche Schichtlücke.

Geschichte

Nach mündlichen und schriftlichen Überlieferungen legte ein heftiger Gewitterregen in einem Seitental des Seltenbaches Ton im westlichen Bereich der Lagerstätte frei. Dieser einfach abzugrabende Ton diente den Töpfern der Umgebung als Rohstoff. Die erste urkundliche Erwähnung des Tonabbaus erfolgte 1567 im Jurisdiktionalbuch als „Lettongrube“, wobei die Stadt Klingenberg als deren Besitzer ausgewiesen wird. Im Jahr 1685 stellten die für die Abgrabungen gezahlten Pachtgebühren einen Hauptbestandteil des Stadtvermögens dar.[4]

Abgrabungen 1740–1786

Der Abbau des Tons begann zuerst mit einfachen Abgrabungen oberflächennaher Vorkommen. Aus dem Jahr 1740 sind etwa 21 Gruben bekannt, wo im Tagebau Ton gefördert wurde. Die Gruben hatten eine Breite und Länge von etwa drei bis fünf Metern und waren bis zu 16 Meter tief. Regen und Schmelzwasser liefen in die Gruben und die geringe Wasserdurchlässigkeit des Tons verhinderte ein Abfließen. Zusammen mit dem Gebirgsdruck kam es zu Einbrüchen, die aufwändig wiederhergestellt werden mussten. Die Förderung des Tons aus den Gruben erfolgte wahrscheinlich mit Handhaspeln. Um das ständige Zugehen der Gruben zu verhindern, wurde die Grube 16 mit Holz ausgekleidet und im unteren Bereich mit den anderen Gruben verbunden. So entstand der erste Schacht (auch Lichtloch genannt). Der Großteil des bis 1786 geförderten Tons wurde von Töpfern verarbeitet.[4]

Untertägiger Abbau ab 1786

Professor Pfeiffer, Hofrat von Mainz, schlug 1785 vor, auch die tiefer liegenden, feineren Schichten abzubauen und in der Porzellan- und Glasindustrie zu verwenden.[4] 1786 wurde daraufhin am südwestlichen Rand der Lagerstätte ein Hauptstollen zur Entwässerung angelegt, der bis zum Ende des Abbaus zum Einfahren und zur Bewetterung genutzt wurde.[7]

Die Besitzverhältnisse wechselten zu dieser Zeit ständig. Stellenweise beschränkte sich der Abbau auf die Förderung der besten Tonqualitäten, während häufig technische Regeln des Bergbaus für einen geregelten und nachhaltigen Abbau unbeachtet blieben. 1798 entzog die Stadt Klingenberg zwei Pächtern die Pacht und übernahm das Bergwerk in eigener Regie. Durch die Auswirkungen der Napoleonischen Kriege ging der Gewinn jedoch deutlich zurück und die Stadt sah sich gezwungen, die Bergbaurechte erneut zu verpachten.[7]

Mit dem Fortschreiten der Industrialisierung wurde auch der Ton wieder begehrter. Am 26. Juni 1855 verlangte die Stadt in einem Brief an die Königlich Bayerische Regierung die Übernahme des Bergwerkes in eigene Regie. In einem 30-seitigen Bericht warf sie den Pächtern „Raubbau und Verloderung der Grube vor“ und stützte sich dabei hauptsächlich auf Gutachten des Bergamtes Orb.[8] Diesem Gesuch entsprach die Regierung und erteilte am 29. November 1855 die Genehmigung zur Übernahme. Trotzdem dauerte es noch bis 1859, bis nach zahlreichen Rechtsstreitigkeiten mit den Pächtern die Stadt den Betrieb des Tonbergwerks wieder übernehmen konnte.[9]

Schon ein Jahr später begannen für die Stadt die „goldenen Jahre“ des Tonabbaus. Das Bergwerk erwirtschaftete 1860 einen Überschuss von 8.221 Gulden. Dies war mehr als das Doppelte der vorherigen Pachtsumme. Der Reingewinn konnte immer weiter gesteigert werden. 1907 betrug er 220.000 und 1912 sogar 325.000 Mark. Die Einnahmen erlaubten der Stadt, auf die Erhebung von Steuern und Umlagen zu verzichten und den Ort zu modernisieren. So errichtete sie 1866 ein Mainbad, 1874/75 kamen ein Friedhof und ein Leichenhaus hinzu. 1880 reichten die Einnahmen sogar für den Bau einer eigenen Mainbrücke (210.294 Mark). 1882 kam eine neue Schule (27.257 Mark) und 1885/86 ein neues Rathaus (40.205 Mark) hinzu. Der Umbau der Kirche zwischen 1889 und 1892 kostete 162.199 Mark. Außerdem wurden zwischen 1893 und 1899 Wasserleitung und Kanalisation (188.689 Mark), ein eigenes Elektrizitätswerk und ein Schlachthaus (340.436 Mark) gebaut. Kleinere Projekte, wie der Beamtenbau (52.861 Mark), eine Kinderschule (17.111 Mark) und der Umbau des alten Rathauses in ein Postamt (22.137 Mark) folgten zwischen 1901 und 1906. Trotz der immensen Ausgaben wurde zusätzlich jedem Bürger der Stadt ein Bürgergeld zwischen 200 und 400 Mark pro Jahr ausgezahlt.[9]

Nach dem Ersten Weltkrieg hatte der Bergbau in Klingenberg zunächst unter den Folgen des verlorenen Krieges zu leiden. Gleiches galt auch für die Zeit der anschließenden Weltwirtschaftskrise. Ab 1938 gelang dem Tonbergwerk durch konsequente Planungen der Aufschwung. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden viele Arbeitskräfte eingezogen und nur durch den Einsatz von Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion war es möglich, die Tonförderung zu steigern. In den letzten Kriegstagen bot der Bergwerksstollen vielen Klingenbergern Schutz vor Panzergranaten und Tieffliegern.[10]

Nach 1960 ging der Absatz des geförderten Tons merklich zurück. Die Stadt entschloss sich zur Rationalisierung bei gleichzeitiger Reduzierung der Anzahl der Mitarbeiter.[10] Zuletzt zählte die Belegschaft noch neun Personen, von denen sechs unter Tage arbeiteten. Nachdem weitere Rationalisierungen nicht mehr möglich waren, stiegen die Verluste deutlich an, zumal renommierte Kunden wie der Bleistifthersteller Faber-Castell absprangen. Im Krisenjahr 2009 reduzierte sich die Jahresförderung von früher 3000 auf nur noch 960 Tonnen.[8] Der Stadtrat beschloss die Schließung des Bergwerks. Dadurch verdoppelte sich der Absatz kurzfristig, da die verbleibenden Kunden ihre Lager füllten. Im Dezember 2011 wurde der letzte Ton im Bergwerk gefördert. 2012 wurden Sicherungs- und Verwahrungsarbeiten auf dem Betriebsgelände durchgeführt.[3]

Abbautechnik

Fördertechnik bis 1939

Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte die Tongewinnung im reinen Handbetrieb. Die Lagerstätte wurde ausgehend vom westlichen Rand erschlossen, wo der Ton am dichtesten unter der Oberfläche lag, und folgte dem Fallen des Tonlagers in die Teufe. Die Schächte wurden direkt im Tonvorkommen geteuft, verliefen also vollständig in der Tonschicht. Dies hatte den Vorteil, dass bereits bei der Erstellung des Schachtes der wertvolle Ton gefördert wurde. Andererseits erfolgte der Abbau, ohne notwendige Schachtsicherheitspfeiler einzuhalten. Obwohl der Schacht mit Holz ausgebaut war, machten sich bereits nach etwa sechs bis acht Wochen die seitlichen Druckerscheinungen bemerkbar und der Schacht musste nachgearbeitet werden. Wurde die Unterhaltung zu aufwändig, wurde der Schacht stillgelegt und ein neuer errichtet. Die ersten vier Schächte hatten eine Tiefe von etwa 40 m. Bis 1938 waren 20 Schächte niedergebracht, von denen einige bis zu 66 m tief reichten.[5]

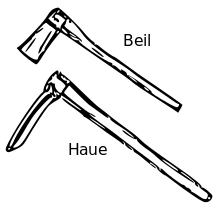

Der Bergmann (Hauer) brachte am Ende einer Abbaustrecke mit seinem Beil vertikale und horizontale Schlitze von etwa 20 cm Tiefe an. Anschließend brach er die etwa 5 kg schweren Tonschollen mit einer Haue aus der Wand. Um ein Anhaften des Tons am Gezähe zu verhindern, wurde das Werkzeug regelmäßig in einen mit Wasser gefüllten Holzeimer getaucht.[4]

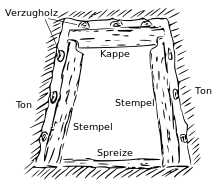

War die Abbaustrecke etwa 80 cm vorgetrieben, erfolgte der Grubenausbau durch Türstöcke aus Holz. Die leicht schräg zueinander stehenden, seitlich angeordneten Stempel hatten eine Länge von etwa 2 m. Auf den Stempeln ruhte die etwa 1,2 m lange Kappe, wobei eine Verblattung an der Kappe sowie eine etwa 1,40 m lange Spreize am Boden ein gegenseitiges Verschieben und damit eine Verengung des Streckenquerschnitts verhinderten. Die Türstöcke wurden in einem Abstand von etwa 50 cm gestellt. Verzughölzer, die in Streckenrichtung hinter den Stempeln bzw. oberhalb der Kappen angeordnet waren, dienten der weiteren Sicherung und sollten ein Hineindringen des Tons durch den Gebirgsdruck reduzieren. Ein Ausbau der Strecke um einen Meter lieferte etwa 15 Tonnen Ton.[10]

Auf ebener Strecke transportierten Fördermänner (auch Karrenläufer genannt) die Schollen mit Schubkarren ab. Eingeengte Streckenquerschnitte mussten in gebückter Haltung tragend überwunden werden oder man warf sich die Schollen rückwärts durch die Beine zu. Die Fördermänner transportierten die Schollen bis etwa 10 m vor den Schacht. Anschläger beluden die Fördertonnen mit bis zu 25 Schollen, die dann über den Schacht an die Oberfläche gezogen wurden. Erst 1902, nach dem Bau des Elektrizitätswerks 1897, wurde die Schachtförderung auf elektrischen Motorbetrieb umgestellt.[4] Tonbruchstücke konnten so nicht gefördert werden. Das Material, die sogenannte Brockenerde, wurde in Versatzorte eingebracht und dort durch den Gebirgsdruck verfestigt. Nach 6 bis 7 Jahren konnte der Ton als Schollen wieder gewonnen werden.[11]

Über Tage sortierten Bergleute und Frauen die Tonschollen an der Hängebank nach Qualitäten. Pferdefuhrwerke und später ein LKW, das „Tonauto“, brachten die Schollen von der Grube zu den Lagerkellern beim Rathaus oder zum Mainufer, wo sie zum Teil in Holzfässer gepackt auf Schiffe verladen wurden. Später wurden die Tonschollen mit der Bahn abtransportiert.[10]

Strategische Änderungen nach 1939

.svg.png.webp)

Durch den enormen Gebirgsdruck entstanden sehr hohe Unterhalts- bzw. Reparaturkosten für Schächte und Strecken. Zur Effizienzsteigerung führte der damalige Betriebsleiter Barthel zahlreiche gravierende Umstellungen durch. Dazu gehörte auch die Umkehrung der Abbaurichtung von Ost nach West. Ein neuer Förder-Blindschacht (Schacht 21) mit einem Querschnitt von 3,5 m × 1,5 m wurde im Osten vollständig im angrenzenden Buntsandstein auf eine Tiefe von 60 Metern geteuft. Von dort führten im Sandstein Richtstrecken nach Süd und Nord. Diese verliefen ebenfalls im Buntsandstein und enthielten zum ersten Mal Gleise (Spurabstand 50 cm), auf denen Förderwagen (Hunte) mit einem Fassungsvermögen von 0,5 Tonnen zum Einsatz kamen. Ausgehend von den Richtstrecken wurden Abbaustrecken in Abständen von 15 bis 20 Metern in den Ton hineingeführt. Hier herrschte bis 1955 weiterhin die Karrenförderung vor.[5]

Die Nachfrage stieg durch den Krieg deutlich an, aber die händisch erreichbare Abbaumenge war begrenzt. Versuche des Abbaus durch Sprengungen wurden nach ersten Tests verworfen, da sich die Erschütterungen negativ auf den Abbau auswirkten und sich das Grubenwetter deutliche verschlechterte. Erfolgreich waren hingegen 1951 Versuche mit druckluftbetriebenen Abbauhämmern, eine Technik, die bis zum Ende der Tonförderung beibehalten wurde. Die Druckluft stammte von Kompressoren über Tage. Mit dem Abbauhammer waren Schichtleistungen von 6 bis 10 Tonnen erreichbar.[10]

Im Jahr 1955 wurde der Blindschacht weitere 12 m abgeteuft. So entstand zusätzlich zur 60 m-Sohle eine 70-m-Sohle. Gleichzeitig wurden die Abbaustrecken mit 15 Grad Steigung gefahren (Profil 1,8 m × 1,5 m). Die herabfallenden Tonschollen glitten über Holzrutschen die Abbaustrecke hinab und wurden an der Grundstrecke direkt in den Förderhunt abgezogen. Das Fördergestell im Blindschacht konnte den vollen Hunt aufnehmen und nach oben transportieren. Von der Hängebank führte ein Gleis im Tagesstollen zum Mundloch und weiter über eine Brücke zum Kopf der Bunkeranlage, in der der Ton getrennt nach Qualitätsstufen abgekippt wurde. Das Beladen der LKW erfolgte direkt an der Bunkeranlage.[5]

Da sich über die Jahre ein sehr hoher Durchbauungsgrad der Lagerstätte ergeben hatte, musste man für eine effektive Gewinnung der Restvorkommen auf der 70-m-Sohle eine neue Abbaumethode anwenden. Der Tonabbau erfolgte nun nach dem Prinzip des Kammerpfeiler-Bruchbaus. Die Hauptförderstrecke, von der seitlich die Abbaustrecke abzweigte, war mit Ringbögen aus Stahl ausgebaut. Sie hatte eine Länge von etwa 15 m und war durch Holztürstöcke mit einem Bauabstand von 50 cm gesichert. Nach Erreichen der vollen Länge wurde die Strecke, ausgehend vom Ende, auf einer Seite im Rückbau auf eine Breite von 3,5 m (Kammer) erweitert. Dabei wurden die Türstöcke geraubt und durch Einzelstempel mit Kopfholz im Abstand von 0,8 bis 1 m ersetzt. Der Kammerbau endete etwa 3 m vor der Förderstrecke. Dieser letzte Bereich diente als Sicherheitspfeiler für die Förderstrecke. Schrittweise wurden beim Rückbau auch die weiter entfernten Stempelbaue geraubt und die ungesicherte Kammer nach und nach zum Einbrechen gebracht. Nach drei bis vier Monaten war der Hohlraum vollständig zugesetzt. Anschließend konnte im Abstand von etwa 6 m die nächste Ausbaustrecke angelegt werden.[5]

Tonsorten und Eigenschaften

Der in Klingenberg geförderte feuerfeste Bindeton zeichnet sich durch eine große Homogenität aus. Die rationellen Analysen der Jahre 1988–2001 ergaben folgende Durchschnittswerte: Tonsubstanz (84 %), Quarz (8,5 %), Feldspat (7,5 %). Die durchschnittliche chemische Analyse des Tons ergab für die Jahre 1992–2001: Tonerde (Aluminiumoxid) Al2O3 30,4 %, Kieselsäure (SiO2) 51,2 %, Magnesiumoxid (MgO) 0,85 %, Calciumoxid (CaO) 0,63 %, Eisenoxid (Fe2O3) 3,03 %, Kalium- und Natriumoxid (Na2O/ K2O) 1,2 %, Titanoxid (TiO2) 1,2 %, Glühverlust 11,3 %.[12]

Der Ton ist hell- bis dunkelgrau, vereinzelt schwarzgrau bis schwarz. Die dunklere Farbe entsteht durch den höheren Humusgehalt. Der Rohstoff ist sehr fett und weicht im Wasser nur langsam auf. Der Ton besitzt eine hohe Plastizität und damit eine hohe Trockenschwindung, so dass er ohne magernde Zusätze zum Reißen neigt. Im Feuer zeigt der Ton eine sehr frühe Sinterung, die bei 1100 °C praktisch abgeschlossen ist. Die Brennfarbe ist je nach Temperatur gelblich-weiß bis gelblich.[12][10]

Der Klingenberger Ton ist in verschiedene Typen eingeteilt, die sich in der Tonsubstanz unterscheiden. Der Grundtyp A verkörpert schwach schluffige Tone mit Tongehalten von 84–94 %, der Grundtyp B verkörpert stark tonig Fein- bis Mittelschluffe mit Tongehalten von 34–47 %. Die verschiedenen Tontypen wurden wiederum in vier Feinheitsstufen angeboten: Rohton, Tonschnitzel, Tongranulat und Tonmehl.

Verwendung

Der Bleistiftton besitzt eine ausgezeichnete Bindung mit Graphit und wurde daher für die Bleistiftproduktion unter anderem nach Europa, Nord- und Südamerika, Japan, Indien, Iran, Korea, Pakistan, Taiwan, Thailand und Mexiko exportiert. Der Typ Spezial war Bestandteil von Edelmetall- und Graphitschmelztiegeln, technischen Keramiken für die Elektroindustrie, Glasuren in der Feinkeramik und einigen Schleifmitteln. Die übrigen Sorten wurden vor allem an keramische Werke, Farbwerke und Modellierschulen verkauft.[10]

Etwa die Hälfte der Ende des 20. Jahrhunderts geförderten Mengen von 3000 Tonnen wurde ins Ausland exportiert.

Schutzstatus und heutige Nutzung

Der unterirdische Tonabbau im Bergwerk ist vom Bayerischen Landesamt für Umwelt unter der Geotop-Nummer: 676G001 als geschütztes Geotop ausgewiesen.[3]

Durch die absinkenden Tonmassen beim jahrhundertelangen Bergbau hatte sich oberirdisch eine bis zu zwölf Meter tiefe Senkungsmulde ausgebildet, in der sich Oberflächenwasser sammelte und ein Weiher entstand. Während des Bergwerkbetriebs wurde das Wasser über Pumpen in den angrenzenden Rauschenbach abgeleitet. Mit der Einstellung des Betriebs wurde ein 145 m langer unterirdischer Wasserüberlauf in das nächste Tal hergestellt. Die Oberfläche des Senkungsgebietes einschließlich des Teiches soll sich zu einem Biotop entwickeln.[5]

Auf dem Gelände des Tonbergwerks wurde die Greifvogelstation Klingenberg errichtet. Das ehemalige Büro und die Aufenthaltsräume der Bergleute wurden vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern zum Informationszentrum umgebaut. 2014 wurden sieben Volieren für die Aufnahme und Pflege von verletzten Greifvögeln geschaffen. Die Greifvogelstation ist zentrale Anlaufstelle für naturkundliche Exkursionen und Erlebniswanderungen. Im eigentlichen Tonbergwerk wurden während des Rückbaues die alten Stolleneingänge und Betriebseinrichtungen mit Öffnungen versehen, so dass Rückzugsräume für Fledermäuse entstanden sind.[13] Eine offizielle Eröffnung der Greifvogelstation erfolgte am 10. April 2016.

Heimatmuseum

Die Ausstellung im Weinbau- und Heimatmuseum der Stadt Klingenberg zeigt zwei Schaustollen. Der rechte Abzweig stellt den Abbau mit Schlitzbeil und Grabhaue sowie den Abtransport über Schubkarren dar. Im linken Abzweig ist der Abtransport der Tonschollen mit Hilfe des Grubenwagens (Hunt) dargestellt. Außerdem enthält die Ausstellung Grafiken und Fotos zur Entstehung des Tonvorkommens.[14]

Literatur

- Eckhard Ehrt: Betriebschronik Tonwerk der Stadt Klingenberg am Main. Hrsg.: BIT Tiefbauplanung GmbH. Klingenberg 2013.

- Eckhard Ehrt: 270 Jahre Tonbergwerk Klingenberg a. Main – ein Überblick zur technischen und historischen Entwicklung. In: Ring Deutscher Bergingenieure e. V. (Hrsg.): Bergbau. 65. Jahrgang, Nr. 5. Makossa Druck und Medien, 2014, ISSN 0342-5681, S. 203–213 (rdb-ev.de [PDF; abgerufen am 6. März 2016]).

- Eckhard Ehrt: Das Tonbergwerk Klingenberg am Main. In: Spessart. Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft. 101. Jahrgang, Heft 12 (Dezember). MainEcho, Aschaffenburg Dezember 2007, S. 17–24.

- D. Melzer, E. Ehrt: Der Ton von Klingenberg am Main – eine Besonderheit der bildsamen Silicatrohstoffe. In: Keramische Zeitschrift. Band 54. Expert Fachmedien, Düsseldorf 2002, S. 952–955.

Weblinks

- Tonwerk der Stadt Klingenberg a. Main, offizielle Internetseite der Stadt Klingenberg, abgerufen am 23. November 2015

- Joachim Lorenz: Das ehemalige Tonbergwerk (untertägig!) (1567) 1742–2011 und die Seltenbachschlucht bei Klingenberg am Main, Beschreibung inklusive Befahrungsbericht, abgerufen am 27. November 2015

- Jürgen Schreiner: Ein letztes Glückauf in 70 Metern Tiefe. (PDF) Main-Echo, 2011, abgerufen am 28. Februar 2016.

Einzelnachweise

- Bleistiftton. (PDF) Arbeitsgemeinschaft Westerwald-Ton e. V, TonLeiter ABC, S. 28; abgerufen am 23. November 2015

- Eckhard Ehrt: Betriebschronik Tonwerk der Stadt Klingenberg am Main. Hrsg.: BIT Tiefbauplanung GmbH. Klingenberg 2013.

- Unterirdischer Tonabbau E von Klingenberg, Geotop-Nummer: 676G001. (PDF) Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 21. Mai 2015.

- Eckhard Ehrt: Das Tonbergwerk Klingenberg am Main. In: Spessart. Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft. 101. Jahrgang, Heft 12 (Dezember). MainEcho, Aschaffenburg Dezember 2007, S. 17–24.

- Eckhard Ehrt: 270 Jahre Tonbergwerk Klingenberg a. Main – ein Überblick zur technischen und historischen Entwicklung. In: bergbau. 65. Jahrgang, Nr. 5, 2014, ISSN 0342-5681, S. 203–213 (kompletter Band [PDF; 11,0 MB]).

- Jürgen Jung: GIS-gestützte Rekonstruktion der neogenen Reliefentwicklung tektonisch beeinflusster Mittelgebirgslandschaften am Beispiel des Spessarts (NW-Bayern, SE-Hessen). Dissertation, Universität Würzburg, 2006, urn:nbn:de:bvb:20-opus-20961

- Eckhard Ehrt: Geschichte des Klingenberger Tonwerkes. Stadt Klingenberg am Main, abgerufen am 29. November 2015.

- Von der Goldgrube zur Schuldenfalle. Rückblick: Die wechselvolle Geschichte des Tonbergbaus in Klingenberg – »Lettongruben« erstmals 1567 bezeugt, Untertagebau seit 1742. In: Quelle: 250 Jahre Tonbergwerk Klingenberg a. Main, Klingenberg 1992. Main-Echo, 7. Dezember 2011, abgerufen am 29. November 2015.

- Chronik der Stadt Klingenberg am Main, Band II. (PDF; 56MB) Stadt Klingenberg am Main, 1995, S. 22–30, abgerufen am 29. November 2015.

- Chronik der Stadt Klingenberg am Main, Band III. (PDF; 56MB) Stadt Klingenberg am Main, 1996, S. 237–253, abgerufen am 29. November 2015.

- Dr. Hohn: Das Städtische Tonbergwerk bei Klingenberg, Betriebsunterlagen. 1876, Archiv der Stadt Klingenberg a.Main: „Wir sehen so mehrere Förderleute, Schollen in den abwärts verschlungenen Armen, an uns vorübereilen. Öfter ist die Förderarbeit recht mühsam, wenn sie nämlich durch verdrückte Stellen geschehen muß. Der Transporteur muß solche in gebückter Stellung passieren oder die Schollen seinem Kameraden durch die enge Öffnung zuwerfen. Zuweilen geschieht letzteres am besten in umgekehrter, gebeugter Körperhaltung rückwärts zwischen den Beinen hindurch. Ein Transporteur kann täglich 2000 Schollen fördern.“

- Eckhard Ehrt: Qualität. Stadt Klingenberg am Main, abgerufen am 29. November 2015.

- Greifvogelstation Klingenberg. (Nicht mehr online verfügbar.) LBV, archiviert vom Original am 17. Dezember 2015; abgerufen am 27. November 2015. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Harald Krug: Klingenberg, Weinbau- und Heimatmuseum. Stadt Klingenberg, abgerufen am 27. November 2015.