Streckenförderung

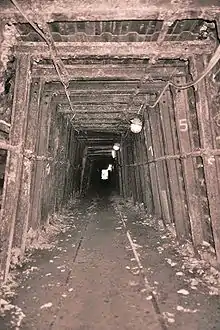

Als Streckenförderung bezeichnet man im Bergbau das annähernd horizontale Bewegen von Materialien, mineralischen Rohstoffen, Produkten und Versatz in untertägigen Strecken und Stollen.[1] Die Streckenförderung beginnt mit dem Befüllen der Fördergefäße und endet am Füllort des Schachtes. Beim Förderstollen endet die Streckenförderung am Stollenmundloch.[2]

Grundlagen

Das Fördern des Fördergutes kann bei der Streckenförderung auf unterschiedliche Art geschehen.[3] Dabei sollte die Streckenförderung nach Möglichkeit unabhängig von der eigentlichen Hauerarbeit erfolgen. auch sollte die Förderung stets auf dem kürzesten Weg erfolgen.[2] Bei der Streckenförderung unterscheidet man zunächst zwischen der Pendel- und der Stetigförderung.[1] Bei der Pendelförderung wird ein Gefäß auf einer bestimmten Wegstrecke hin- und herbewegt, sie ist das ältere Verfahren.[3] Auf dem Transportweg wird mit dem Fördergefäß das zu fördernde Mineral oder Material bewegt oder das Fördergefäß wird leer bewegt.[1] Bei letzterem Verfahren wird ein diskontinuierlicher Förderstrom erreicht. Bei der Stetigförderung wird das Fördergut in einem kontinuierlichen Förderstrom bewegt. Dieses Verfahren findet seine Anwendung bei Förderbändern, bei Kratzkettenförderern oder bei der Wendelrutsche. Bei der Pendelförderung unterscheidet man die tragende, schleppende, schleifende und die rollende Förderung. Die Pendelförderung erfolgt entweder mit menschlicher Muskelkraft, also manuell, mit tierischer Muskelkraft oder maschinell.[3] Anhand der verwendeten Fördergefäße unterscheidet man die Karren-, die Hunte- und die Schlepptrogförderung.[4][5] Bereits ab 1920 wurden im deutschen Steinkohlenbergbau Schüttelrutschen im Streb zur maschinellen Förderung eingesetzt.[3] Sonderformen der Streckenförderung sind die hydraulische und die pneumatische Förderung, bei denen die Förderung des Fördergutes über in den Strecken montierte Rohrleitungen erfolgen.[1]

Manuelle Förderung

Förderung auf dem Rücken

Die tragende Förderung wurde früher in den Bergwerken und in einigen Tagebauen angewendet. Sie wurde nur auf Kurzstrecken angewandt.[6] Hierbei wird das Fördergut in Tragegefäße verladen und von einem Bergmann, dem Schlepper, bis zu den größeren Förderbahnen getragen. Mit dieser Art der Streckenförderung war man in der Lage, zwei bis vier Tonnen pro Mann und Schicht über eine Distanz von einem Kilometer zu fördern. Unter günstigen Bedingungen waren auch mehr Tonnen pro Mann und Schicht möglich.[2] Die manuelle Förderung von Steinkohlen, insbesondere der sogenannten Staubkohlen, erfolgte bis ins 19. Jahrhundert in einigen Bergwerken des Loirebeckens in Frankreich in Leinensäcken. Die Säcke wurden mit Bindfäden verschlossen, diesen Bindfaden nahm der Bergmann in den Mund damit der Sack sich nicht während des Tragens öffnete. Die sogenannten Stückkohlen wurden über den Sack gelegt. Die zu befördernde Last betrug bis zu 60 Kilogramm.

Schlepptrogförderung

Die Förderung mittels Schlepptrog wurde auf kurzen, meist fallenden Förderbahnen angewendet. Zur Förderung wurden speziell geformte Schlitten oder Schlepptröge verwendet. Diese Gefäße waren je nach Bergwerk unterschiedlich groß.[6] In den Steinkohlenbergwerken des Loirebeckens hatten die Schlepptröge einen Inhalt von 125 bis 150 Liter, in den Bergwerken von Rive-de-Gier hatten die Gefäße einen Inhalt von 200 Liter. Die Gefäße wurden von einem Schlepper rückwärts aus dem Abbau gezogen oder mittels Grubenpferd bis zum Füllort gezogen. Dort wurden sie für die Schachtförderung in Fördertonnen mit bis zu 10 Hektoliter Inhalt gefüllt und nach über Tage gefördert. In stark geneigten Strecken wurden die Schlepptröge mit einer einfachen Kettenbahnkonstruktion gefördert.[7]

Karrenförderung

Die Karrenförderung liegt zwischen der tragenden und der rollenden Förderung, da der Bergmann (Karrenläufer) die Last teilweise trägt, aber diese auch teilweise auf das Rad verlagert. In den meisten Bergwerken wurden einrädrige Laufkarren für die Karrenförderung verwendet. Der Rauminhalt der Laufkarren richtet sich nach dem Gewicht des zu bewegenden Fördergutes. Die kleinsten Karren wurden im Erzbergbau verwendet. Die Karren wurden, wenn die Sohle genügend Festigkeit hatte, direkt auf der Sohle gerollt oder, wenn der Untergrund sehr weich war, über etwa 0,366 Meter breite Laufbretter geschoben. Die Karren wurden je nach Streckenhöhe meist in gebückter Haltung geschoben. Die Karrenförderung wurde nur bei geringen Fördermengen in engen oder niedrigen Strecken mit kurzen Förderwegen angewandt. Über kurze Strecken bis zu 100 Metern können damit von einem kräftigen Karrenläufer Lasten von bis zu 64 Kilogramm mit einer Geschwindigkeit von 0,5 Meter pro Sekunde gefördert werden.[8]

Hunteförderung

Bei der Hunteförderung erfolgt das Bewegen des Fördergutes mittels viereckiger Kästen, den sogenannten Hunten. Die Hunteförderung ist geeignet für längere, enge und niedrige, sogar auch für kurvige Strecken. Mit der Hunteförderung lassen sich von allen manuellen Fördermethoden die größten Förderleistungen erzielen.[9] Die Hunteförderung erfolgt durch Transportarbeiter, die man aufgrund der Tätigkeit Huntstößer nennt.[10] Mit der Hunteförderung lassen sich schwerere Lasten fördern. Allerdings muss die Sohle der Förderstrecken für die Hunteförderung mit Führungsgestängen ausgelegt werden.[9] Mit der Hunteförderung lassen sich Nutzlasten von bis zu 500 Kilogramm von einem Mann fördern. Die Hunte werden bis zum Schacht gefördert und dort mittels Gestellförderung zum Entleeren nach über Tage gefördert.[9]

Pferdeförderung

Die Pferdeförderung wurde in den 1850er Jahren in den Steinkohlezechen eingeführt.[11] Anfangs fuhren die Grubenpferde bei Schichtbeginn mit in die Grube und am Schichtende wieder aus. Später wurden unter Tage Pferdeställe gebaut und man ließ die Pferde unter Tage.[12] Die Pferdeförderung wurde dort angewendet, wo große Fördermengen mehrere hundert Meter weit gefördert werden mussten. Pro Pferd wurden Züge von 15 bis 20 Wagen gebildet, die Pferde wurden von einem Pferdeknecht geführt. Damit die Pferde besser laufen konnten, war eine feste Sohle erforderlich, deshalb wurden die Sohlen mit Stein- oder Holzpflastern ausgelegt. Bei stärkeren Streckenneigungen wurden die Wagen durch Grubenjungen mittels sogenannter Hemmprügel abgebremst.[13] Die tägliche Arbeitszeit der Grubenpferde war genauso lang wie die Arbeitszeit der Bergleute.[11] Mit der Pferdeförderung war man in der Lage, pro Schicht eine Förderung von 40 bis 60 Tonnen auf einer einen Kilometer langen Strecke zu fördern.[2] Die Arbeit erfolgte im Gedinge, die geförderte Nutzleistung wurde als Tonnenkilometer bezeichnet.[13] Ab dem 20. Jahrhundert wurde die Pferdeförderung in den nordrheinwestfälischen Bergwerken nur noch in Strecken mit ungünstigen Bedingungen, z. B. Strecken mit quellender Sohlen oder gekrümmten Strecken, eingesetzt.[2]

Wasserförderung

Die Wasserförderung wird auch Navigationsförderung genannt und wurde auf mehreren englischen Kohlenzechen, aber auch in schlesischen und im sächsischen Bergbau angewandt. Diese Art der Förderung wurde eingesetzt, um die hereingewonnenen Mineralien bis zum Förderschacht oder bei Stollenbergwerken bis nach über Tage zu transportieren. Da das Erstellen der erforderlichen Kanäle sehr kostenintensiv war, lohnte sich das Verfahren nur bei sehr großen Fördermengen. Die für die Förderung erforderlichen Kanäle mussten breit ausgehauen und mit einer Ausmauerung versehen werden. An bestimmten Punkten wurden Ausweichstellen für sich begegnende Kähne erstellt. Es wurden lange Kähne verwendet.[14] Die im Mansfelder Bergbau verwendeten Kähne hatten einen Inhalt von ca. 0,665 Kubikmetern. Das Wasser in dem betreffenden Förderabschnitt des Stollens wurde etwa 0,5 m hoch angestaut. Da sich das Be- und Entladen des Kahns als zu aufwendig erwies, wurde die Kahnförderung schon nach einem halben Jahr Betriebszeit wieder eingestellt.[15]

Maschinelle Förderung

Bei der maschinellen Förderung läuft die Förderung von Material und Rohstoff meistens getrennt. Die gewonnenen Bodenschätze werden in den Abbaustrecken über Gurtförderanlagen gefördert.[16] In den Hauptstrecken werden die Materialien und Rohstoffe mittels Grubenlokomotiven bis zum Schacht oder vom Schacht zu den Betriebspunkten gefördert.[17] Zur Förderung der Rohstoffe werden Seiten- oder Bodenentleerer verwendet, die über spezielle Ladestellen befüllt und am Schacht automatisch beim Durchlaufen einer Entladestation entleert werden. Das Material wird mittels gewöhnlicher Muldenwagen oder spezieller Sonderbauarten gefördert.[3] Vielfach wird auch in den Hauptstrecken die Materialförderung von der Produktförderung getrennt und über Bandanlagen, die bis zum Schachtbunker reichen, gefördert.[1] Benötigte Baustoffe werden pneumatisch über Rohrleitungen gefördert. Die Materialförderung in den Strecken wird in verstärktem Maß auch über Einschienenhängebahnen, Batteriekatzen oder Dieselkatzen getätigt. Für die Materialförderung in den Abbaustrecken werden sogenannte Streckenkulis verwendet. Für die Förderung von schweren Lasten werden Flurförderbahnen eingesetzt.[3] In einigen Bergwerken werden auch Gleislosfahrzeuge für die Streckenförderung eingesetzt.[11]

Einzelnachweise

- Carl Hellmut Fritzsche: Lehrbuch der Bergbaukunde. Erster Band, 10. Auflage, Springer Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1961, S. 280–287.

- Hans Bansen (Hrsg.): Die Bergwerksmaschinen. Sechster Band, Die Streckenförderung. Verlag von Julius Springer, Berlin 1921, S. 1–6.

- Ernst-Ulrich Reuther: Einführung in den Bergbau. 1. Auflage, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1982, ISBN 3-7739-0390-1.

- Carl von Scheuchenstuel: IDIOTICON der österreichischen Berg- und Hüttensprache. k. k. Hofbuchhändler Wilhelm Braumüller, Wien 1856.

- Heinrich Veith: Deutsches Bergwörterbuch mit Belegen. Verlag von Wilhelm Gottlieb Korn, Breslau 1871.

- Gustav Köhler: Lehrbuch der Bergbaukunde. 6. Auflage, Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig 1903, S. 346–350.

- Carl Hartmann: Handbuch der Bergbaukunst. Zweiter Band, Verlag Bernhard Friedrich Voigt, Weimar 1852.

- Albert Serlo: Leitfaden der Bergbaukunde. Zweiter Band, 3. Auflage, Verlag von Julius Springer, Berlin 1878.

- J. Niederist: Grundzüge der Bergbaukunde. k.k. Hof-Buch- und Kunsthändler F. A. Credner, Prag 1863.

- C.v.Oeynhausen, H.v.Dechen: Ueber die Förderungs=Methoden auf den Steinkohlengruben im Königl. Preußischen Märkischen Bergamts=Bezirk. In: Carl Johann Bernhard Karsten (Hrsg.): Archiv für Bergbau und Hüttenwesen. Siebenter Band, verlegt bei G. Reimer, Berlin 1823.

- Heinrich Otto Buja: Ingenieurhandbuch Bergbautechnik, Lagerstätten und Gewinnungstechnik. 1. Auflage, Beuth Verlag GmbH Berlin-Wien-Zürich, Berlin 2013, ISBN 978-3-410-22618-5, S. 96, 297–297, 453–454.

- Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr. 4. Auflage, Verlag Karl Robert Langewiesche, Nachfolger Hans Köster KG, Königstein i. Taunus 1994, ISBN 3-7845-6992-7.

- Emil Stöhr, Emil Treptow: Grundzüge der Bergbaukunde einschließlich der Aufbereitung. Verlagsbuchhandlung Spielhagen & Schurich, Wien 1892.

- Wilhelm Leo: Lehrbuch der Bergbaukunde. Druck und Verlag von G Basse, Quedlinburg 1861.

- Stefan König: Mansfelder Kupferspuren, 200 Jahre Schlüssel-Stollen. (Memento vom 2. Februar 2012 im Internet Archive) (zuletzt abgerufen am 30. März 2015).

- Horst Roschlau, Wolfram Heinze, SDAG Wismut (Hrsg.): Wissensspeicher Bergbautechnologie. 1. Auflage. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1974, S. 165.

- Fritz Heise, Fritz Herbst: Lehrbuch der Bergbaukunde mit besonderer Berücksichtigung des Steinkohlenbergbaus. Zweiter Band, Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage, Verlag von Julius Springer, Berlin 1932, S. 397, 398.