Malkasten (Künstlerverein)

Der Malkasten ist ein am 6. August 1848 in Düsseldorf gegründeter Künstlerverein. Seit 1867 hat die künstlerische Vereinigung ihren Sitz im Malkasten-Haus in der Jacobistraße 6a im Stadtteil Pempelfort.

Geschichte

_b_396.jpg.webp)

_b_409.jpg.webp)

.jpg.webp)

Während der als Märzrevolution bezeichneten Unruhen im Jahr 1848, die zur deutschen Nationalversammlung und damit zur Feststellung der Verfassung führten, beteiligten sich auch Düsseldorfer Künstler an den politischen Diskussionen. So fand am 6. August 1848 das vom Düsseldorfer „Verein für demokratische Monarchie“ aufgerufene „Fest der deutschen Einheit“ statt, zu denen Maler und Bildhauer mit ihrer künstlerischen Gestaltung beitrugen. Daraufhin gründeten sie noch am selben Abend im Rahmen der Feierlichkeiten eine Künstlervereinigung, der sie wenige Tage später – auf Vorschlag des Malers Carl Wilhelm Hübner[1] – den Namen „Malkasten“ gaben. Der Name sollte das gleichberechtigte Nebeneinander jeder politischen und künstlerischen Couleur zum Ausdruck bringen. Der später in New York gegründete Künstlerverein Palette Club lehnte sich an diese Namensgebung an.[2]

_in_einem_Gem%C3%A4lde_von_Ernst_Bosch_K%C3%BCnstlerverein_Malkasten%252C_D%C3%BCsseldorf.jpg.webp)

Zu den insgesamt 112 ausschließlich männlichen Gründungsmitgliedern des Vereins zählten nicht nur Akademieprofessoren, wie die Historienmaler Theodor Hildebrandt, Heinrich Mücke und Karl Ferdinand Sohn, sondern auch der Maler und Redakteur der politisch-satirischen „Düsseldorfer Monathefte“ Lorenz Clasen sowie der Maler der Düsseldorfer Malerschule Johann Peter Hasenclever, Joseph Fay, Johann Wilhelm Preyer, Peter Schwingen und der amerikanische Maler Emanuel Leutze, der maßgeblich an der Entwicklung einer von Akademie und Kunstverein unabhängigen „freien“ Künstlerschaft beteiligt war. Einziges Gründungsmitglied, welches nicht zur Bildenden Kunst zählte, war der städtische Musikdirektor Düsseldorfs, Julius Tausch, der das musikalische Leben des Vereins bereicherte und 1852 den Malkasten-Paukenmarsch (op. 7) komponierte. Frauen wurden erst ab 1977 als ordentliche und außerordentliche Mitglieder aufgenommen, wobei diese schon im 19. Jahrhundert aktiv im Künstlerverein tätig waren.

Für die Gründung einer gemeinsamen Organisation fanden sich neben Akademiemitgliedern, Professoren und Schülern, auch außerhalb der Akademie stehende Künstler, wie Carl Friedrich Lessing, zusammen.

Gründung 1848

Am 11. August 1848 wurden die Statuten des Malkasten festgelegt und der erste Vorstand gewählt. In den Statuten wurde festgelegt, dass der „KVM“ als „Verein für geselliges Künstlerleben“ eine sich heterogen zusammensetzende Mitgliederschaft vertreten soll und „keinen anderen Zweck hat, als Interessen der Kunst und Künstler zu besprechen und zu fördern und sich gesellig zu unterhalten“. Schon im Jahr 1849 konnte der Vorstand offiziell bekanntgeben, dass sich dem Verein fast die gesamte männliche Düsseldorfer Künstlerschaft angeschlossen hatte.

Als „Cristallisationspunkt aller geistigen Bestrebungen der gesamten hiesigen Künstlerschaft“ und mit dem Entschluss, dass auch Nichtkünstler beitreten dürfen, gewann der „Malkasten“ schnell eine zentrale Bedeutung im Düsseldorfer Gesellschaftsleben. In verschiedenen Restaurationsbetrieben mietete er hierzu Räume an. Zu seinen Veranstaltungen gehörten verschiedene gesellige Zusammenkünfte, etwa die Karnevalsredoute, auch Malkasten Redoute genannt, und das jährliche Stiftungsfest im Spätsommer. Die Vielseitigkeit des Vereins zeigte sich dabei gerade auch durch das Zusammenwirken von Musikern, Dichtern und Schriftstellern. Robert Schumann wurde Anfang November 1850 zunächst als außerordentliches, dann als ordentliches Mitglied aufgenommen.

Im Jahre 1851 veranstaltete „die hiesige Künstlerschaft“ ein Schadow-Fest aus Anlass des 25-jährigen Dienstjubiläums von Friedrich Wilhelm von Schadow. Siebzig ehemalige Schadow-Schüler, von Andreas Achenbach bis Christian Julius Zielke, beteiligten sich mit jeweils einer Zeichnung oder Skizze, welche dann zu einem Album vereint wurden. Das Album wurde 2009 von Katharina Bott erneut zusammengestellt und als Bildband aufgelegt.

1856 ging vom Malkasten der Aufruf zu einer „ersten Versammlung deutscher bildenden Künstler“ in Bingen am Rhein aus. Die Initiatoren des Aufrufs waren ein Kreis um Hermann Becker und Emanuel Leutze. Das am 28. bis 30. September 1856 abgehaltene Künstlertreffen, zu dem rund 160 Teilnehmer aus 21 Orten Deutschlands anreisten, führte zur Gründung der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft, dem ersten überregionalen Berufsverband für bildende Künstler in Deutschland.[3] [4]

Für die vielen Aktivitäten des Malkastens wurden die verschiedenen angemieteten Räumlichkeiten sehr schnell zu klein. Zuletzt, von 1852 bis 1865, stand ein großer Raum mit Bühne des Gastronoms Eugen Bouverot, in der Ratinger Straße Nr. 3 zur Verfügung.[5] Und so bemühte man sich ab 1857 um den Jacobi’schen Garten in Düsseldorf, auf den dann ein eigenes Haus gebaut werden sollte. Als das an Schloss Jägerhof angrenzende Grundstück in den 1850ern verkauft werden sollte und da der Wohnsitz des Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi nicht in die Hände von Spekulanten fallen sollte, genehmigte die Stadt 1861 den Verkauf an den KVM. Am 17. April 1861 hatte der Künstlerverein das Corporationsrecht erhalten und somit den Rechtsweg zum Erwerb des Grundbesitzes.

Im Malkasten-Haus ab 1867

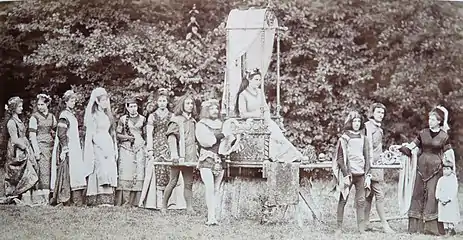

Zur Finanzierung des Gutes organisierte die Kommission des Künstlervereins Malkasten, mit dem Vorsitzenden Otto Euler, eine große Lotterie. Die Künstlerschaft stellten Ölgemälde (alle in Goldrahmen), Aquarelle, Handzeichnungen, Lithografien, Holzschnitte, Drucke und Radierungen, so wie Fotografien und auch eine Marmor Statue und Gips-Sachen im Gesamtwert von 46.000 Talern für die Verlosung zur Verfügung.[6] So konnte das neue Vereinshaus ab 1864 gebaut und im Frühjahr 1867 eingeweiht werden. Die hier durchgeführten Veranstaltungen ließen den Malkasten zum Mittelpunkt kunstinteressierter Angehöriger der Düsseldorfer Gesellschaft werden. Eine besondere Attraktion waren die „dramatisch-malerisch-musikalischen Aufführungen“ der Malkastenbühne, deren dekorativ-szenische Ausstattung oft in den Händen von Malern wie Andreas und Oswald Achenbach, Alexander Michelis, Fritz von Wille und Emanuel Leutze lag[7] und an die Tradition der tableaux vivants anknüpften. Am 6. September 1877 besuchte Kaiser Wilhelm I. eine Aufführung der Malkastenbühne, in der mehrere Tableaux vivants, unter anderem das Bild Blüchers Rheinüberschreitung bei Kaub, festlich inszeniert wurden. Karl Hoff schrieb das Festspiel. Die Musik für den Abend komponierte Julius Tausch. Das anschließende Festbankett fand in der Tonhalle statt. Dieses Ereignis erschien den Düsseldorfern als so bedeutend, dass sie davon ein Wandgemälde im Sitzungssaal ihres 1884 errichteten Neuen Rathauses anfertigen ließen.

Der Garten, die historischen und neuen Gebäude, der Düsselbach und der Venusteich boten Raum und Hintergrund für phantasievolle Künstlerfeste, die über die Grenzen Düsseldorfs hinaus bekannt waren. Der Venusteich hatte seinen Namen von einer inmitten des Teichs aufgestellten Venusfigur, die der Venus von Milo nachgebildet war. Da sie aus dem weichen Metall gesammelter und eingeschmolzener Farbtuben hergestellt war, bekam ihr „Popo“ – wie der Schriftsteller Hanns Heinz Ewers schrieb – schon bald durch den Beschuss mit Armbrüsten, Schleudern und Blasrohren manch schöne „Blötsch“.[8]

Am 24. Juni 1869 fand die „Semisaecular-Feier der Düsseldorfer Kunstakademie“ (der dritte Tag der Veranstaltung) mit Festspiel und Festzug im Malkastengarten statt. Wilhelm Camphausen spielte den Vater Rhein, Albert Bogislav Lüdecke und Otto Erdmann die Maler, Karl Hoff einen Gnom, Schauspielerin Ehrenbaum aus Dessau die Romantik und Albert Baur den Kurfürsten Johann Wilhelm. Andreas Achenbach malte die Dekorationen. Der festliche Zug war ein Tableau vivant von Gemälden der romantischen Periode der Düsseldorfer Malerschule. Die Erträge waren für das Cornelius-Denkmal bestimmt. Damit sollte Peter von Cornelius geehrt werden, der bei der Wiederbegründung der Akademie im Jahre 1819 zu deren Direktor berufen worden war.[9]

In den frühen 1880er Jahren lernten sich im Malkasten der preußische Rittmeister Armand von Ardenne, seine Gemahlin Elisabeth und der Amtsrichter Emil Hartwich kennen. Die publik gewordene Liebesbeziehung zwischen der Offiziersgattin und dem Amtsrichter veranlasste den Offizier, den Amtsrichter zu einem Pistolenduell am 27. November 1886 herauszufordern und dabei tödlich zu verletzen. Diese Begebenheit nutzte der Schriftsteller Theodor Fontane als Stoff für seinen berühmten Gesellschaftsroman Effi Briest.

Der durch den 1844 gegründeten Verein der Düsseldorfer Künstler zur gegenseitiger Unterstützung und Hilfe im Jahre 1898 ins Leben gerufene Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen e. V. residierte im Malkasten-Haus. Nicht wenige Mitglieder des Malkasten waren auch in diesen Vereinen vertreten.

Um 1900 ging von einer Kunstkommission, der vor allem Mitglieder des Malkastens angehörten, die Initiative zur Gründung der Kunst- und Kulturzeitschrift Die Rheinlande aus. Ihre wichtigsten Initiatoren waren damals der Industrielle und Kunstmäzen Fritz Koegel und sein Freund, der Schriftsteller Wilhelm Schäfer.

Zur „Jahrtausendfeier des Rheinlandes“ im Jahr 1925 repräsentierten historisierende Umzüge mit mehreren Hundert kostümierten Teilnehmern die Entwicklung der rheinischen Geschichte, und 1928 führte der KVM zu Ehren Albrecht Dürers eines der letzten großen Festspiele auf, die von den Mitgliedern selbst verfasst und inszeniert wurden. In den 1920er Jahren stand der KVM in engem Kontakt mit prominenten Künstlern Deutschlands. So vermochte er Schriftsteller wie Thomas Mann für Vorträge zu gewinnen.[10]

Während im Zuge der Gleichschaltung viele Düsseldorfer Künstler verfolgt wurden, arrangierte sich der KVM mit den Nationalsozialisten. Gemeinsam mit dem Kampfbund für deutsche Kultur feierte er die „nationale Erhebung“ und pflanzte dem „Retter aus höchster Not“ eine „Hitler-Eiche“.

Die Mitgliederstrukturen erfuhren bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1939 keine wesentlichen Veränderungen; zu einem festen Stamm von durchschnittlich 400 Mitgliedern zählten Künstler und Kunstinteressierte. Durch das große Gemeinschaftsgefühl des KVM und die große Mitgliederzahl konnten die Stagnation in der Weltwirtschaftskrise und die Zeit des Nationalsozialismus überstanden werden. Nach 1945 wurden mit aufopferungsbereiter Unterstützung der Mitglieder die Vereinsgebäude nach den Plänen der Architekten Helmut Hentrich und Hans Heuser wieder aufgebaut. Helmut Hentrich war 1945–1955 Erster Vorsitzender des Vereins.[11] [12]

1977 wurde mit Helga Radener-Blaschke das erste ordentliche weibliche Mitglied aufgenommen.

Aufführungen

- Dramatisch-malerisch-musikalische Aufführungen auf der Malkastenbühne und im Malkastenpark

%252C_Wandgem%C3%A4lde_im_Sitzungssaal_des_Neuen_Rathauses_D%C3%BCsseldorf%252C_Festspiel_vor_Kaiser_Wilhelm_I._im_Malkasten_am_6.9.1877.jpg.webp) Festspiel vor Kaiser Wilhelm I. im Malkasten am 6. September 1877, Wandgemälde von Fritz Neuhaus im Neuen Rathaus (Düsseldorf)

Festspiel vor Kaiser Wilhelm I. im Malkasten am 6. September 1877, Wandgemälde von Fritz Neuhaus im Neuen Rathaus (Düsseldorf)_b_697.jpg.webp) Der Nixenteich aus dem Malkastenfeste zu Düsseldorf, Illustration von Wilhelm Beckmann in der Zeitschrift Die Gartenlaube, 1877

Der Nixenteich aus dem Malkastenfeste zu Düsseldorf, Illustration von Wilhelm Beckmann in der Zeitschrift Die Gartenlaube, 1877

_b_485.jpg.webp) Cornelius-Feier am 24. Juni 1879, Illustration von Max Volkhart in der Zeitschrift Die Gartenlaube, 1879

Cornelius-Feier am 24. Juni 1879, Illustration von Max Volkhart in der Zeitschrift Die Gartenlaube, 1879

Gegenwart

.jpg.webp)

Seit Juni 1992 bemühte sich der KVM mit dem Vorsitzenden Klaus Rinke um eine wirtschaftliche Konsolidierung. Er konnte mit der Sanierung des gesamten Gebäudekomplexes und mit der Entwicklung eines Gastronomiekonzeptes die Grundlage für ein künftiges kulturelles Engagement schaffen und die Räumlichkeiten einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Der Vorsitzende des gewählten und ehrenamtlich arbeitenden Vereinsvorstandes ist seit 2000 Robert Hartmann.

Im Besitz des Malkasten, und damit in Künstlerhand, sind das Jacobihaus mit Gesellschaftsräumen und Archiv, das Hentrichhaus mit Theatersaal, Künstlerkeller, Restaurant und Bar sowie der Malkastenpark (oder Jacobigarten) mit Biergarten (betrieben bis 2014). Hinzu kommen eine Reihe von renovierungsbedürftigen Anbauten (genannt Annexbauten) einschließlich des ehemaligen Gärtnerhaus (1870–1943) und des sogenannten Parkhauses, das seit 1997 von Karl Heinz Rummeny (in den ersten Jahren gemeinsam mit anderen) als Ausstellungsort für junge zeitgenössische Kunst betrieben wurde. Die Annexbauten wurden im Juli 2021 abgerissen (mit Ausnahme des Herz'schen Hauses) und werden zur Zeit durch einen Neubau ersetzt. Das Bauprojekt wird durch die Kooperation des Künstlervereins Malkasten mit der Gerda-Henkel-Stiftung realisiert[13] und von der Stadt Düsseldorf und dem Land NRW gefördert.

Der Künstlerverein hat laut Protokoll der Mitgliederversammlung vom April 2019 302 ordentliche Mitglieder (zumeist Künstler). Laut seiner Internetseite hatte der Verein 2018 ca. 280 ordentliche Mitglieder und ca. 170 außerordentliche Mitglieder (Freunde und Förderer), sowie 5 Ehrenmitglieder. Nach dem letzten gedruckten Mitgliederverzeichnis von 2002 hatte der Künstlerverein damals noch 403 ordentliche Mitglieder.

Der Künstlerverein Malkasten hat vier organisatorische Einheiten: den Künstlerverein, die ihm angegliederte Weinkellerei Malkasten GmbH, deren Pächter der Gastronomie sowie die Stiftung Malkasten.[14] Als Wirtschaftszweige unterhält der Künstlerverein Malkasten die Weinkellerei Malkasten[15] für die Verwaltung und Vermietung des gesamten Objekts und die Gastronomie als Pächterin des Restaurants und der Bar (und des Biergartens, der aber seit der Übernahme der Gastronomie durch das Lido nicht mehr betrieben wird).[16] Die MK-Gastronomie GmbH, die ab September 1995 tätig war, wurde im Dezember 2014 geschlossen. Am 4. Juli 2012 wurde die Stiftung Malkasten von der Bezirksregierung Düsseldorf als gemeinnützige Stiftung anerkannt. Die Stiftung verfolgt das Ziel, den Künstlerverein Malkasten bei dem Erhalt seiner denkmalgeschützten Gebäude und des historischen Malkastenparks zu unterstützen und damit seine Unabhängigkeit zu bewahren. In diesem Sinn sollen ebenfalls die Ausstellungen und Veranstaltungen des KVM als Ort der Begegnung, des Diskurses und der Geselligkeit gefördert werden.

Der Vorstand des Künstlerverein Malkasten und andere aktive Mitglieder organisieren, unterstützt vom Büro des Vereins unter Leitung von Tatjana Tschirnt und Sabine Siegmund, laufend Ausstellungen, Künstlergespräche, Konzerte, Filmvorführungen, Vorträge und andere kulturelle Veranstaltungen in den Gebäuden und im Park. Der Zutritt zu den Veranstaltungen ist jeweils für alle Interessierten offen, meist kostenlos oder zu einem niedrigen Eintrittspreis.

Ehrenmitglieder (Auswahl)

- 1850: Anton Fahne

- 1850: Ferdinand Freiligrath

- Carl Anton von Hohenzollern

- 1857: Adolph Schroedter

- 1874: Otto von Bismarck

- 1885: Adolph von Menzel

- 1886: Andreas Achenbach

- 1888: Helmuth Liesegang

- 1897: Oswald Achenbach

- 1898: Ludwig Knaus

- 1917: Erich Ludendorff, Paul von Hindenburg

- 1946: Paul Clemen

- 1947: Gustav Lindemann

- Theodor Heuss

- 1954: Wilhelm Schmurr

- 1970: Edmund Anton Kohlschein

- 1990: Albert Fürst

- 1998: Klaus Rinke

- 2003: Peter Royen

Dokumente

- Shakspeare[sic!]-Album: sämmtliche Costümfiguren aus dem Shakspearefest … 1864, von der Künstler-Gesellschaft ‚Malkasten‘ in Düsseldorf, photographirt und herausg. von Gebr. G. & A. Overbeck. Düsseldorf 1864, Digitalisat von Google Bücher.

- Sabine Schroyen (Bearb.): Quellen zur Geschichte des Künstlervereins Malkasten. Ein Zentrum bürgerlicher Kunst und Kultur in Düsseldorf seit 1848. LVR-Archivhefte, Band 24, Habelt, Bonn 1992, ISBN 3-7927-1293-8, online-Ausgabe, (PDF; 11 MB).

Literatur

– chronologisch –

- Wolfgang Müller von Königswinter: Aus dem Malkasten zu Düsseldorf. In: Die Gartenlaube. Heft 37, 1863, S. 585–588 (Volltext [Wikisource]).

- Carl Siebel: Dichtungen zur Shakespeare-Feier des Künstlervereins Malkasten in Düsseldorf. Langewiesche, Barmen 1864, Digitalisat der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf.

- N.N.: Zur Vorfeier des Düsseldorfer Jubelfestes. In: Die Gartenlaube. Heft 25, 1869, S. 394–398 (Volltext [Wikisource]).

- Wilhelm Camphausen: Festrede zum fünfundzwanzigjährigen Stiftungsfeste des Künstler-Vereins ‚Malkasten‘ am 9. Juli 1873. Voss, Düsseldorf 1873, digitalisierte Ausgabe.

- Ernst von Schaumburg: Jacobi’s Garten zu Pempelfort: ein historischer Beitrag zur Feier des 25-jährigen Jubiläums des Künstler-Vereins ‚Malkasten‘; nebst einem Plan des Gartens. Jacobi, Aachen 1873, digitalisierte Ausgabe der ULB Düsseldorf.

- Adolph Kohut: Die Kaisertage in Düsseldorf. In: Die Gartenlaube. Heft 39, 41, 1877, S. 657–659, 697–699 (Volltext [Wikisource]).

- Das Düsseldorfer Cornelius-Fest. In: Die Gartenlaube. Heft 29, 1879, S. 495–496 (Volltext [Wikisource]).

- Aus dem Malkasten. Bagel, Düsseldorf 1887, digitalisierte Ausgabe der ULB Düsseldorf.

- Kritischer Katalog der Internationalen Kunst-Ausstellung: Novemberfest 1893. Bagel, Düsseldorf 1893, Digitalisat.

- Andreas Achenbach: Zum 80. Geburtstag unseres Ehrenmitgliedes des Herrn Professor Doctor Andreas Achenbach am 29. September 1895 im Malkasten zu Düsseldorf: 1815–1895. Bagel, Düsseldorf 1895, digitalisierte Ausgabe der ULB Düsseldorf.

- Eduard Daelen: Aus der Geschichte des Künstlervereins Malkasten: zur Jubelfeier seines fünfzigjährigen Bestehens. 1848–1898. Düsseldorf 1898, Digitalisat der ULB Düsseldorf.

- Carl Murdfield: Malkasten-Anekdoten und Künstler-Erinnerungen. Schwann, Düsseldorf 1927.

- Carl Murdfield: Aus der Chronika des „Malkasten“. In: Velhagen & Klasings Monatshefte, 42. Jahrgang, 1927/1928, Band 1, S. 617–632; goethezeitportal.de (PDF; 3,0 MB).

- Werner Alberg (Hrsg.): Düsseldorfer Kunstszene 1933–45. Hrsg. vom Gemeinschaftsprojekt „Düsseldorfer Kulturinstitute 1937. Europa vor dem 2. Weltkrieg“. Düsseldorf 1987.

- Landschaftsverband Rheinland, Archivberatungsstelle: Quellen zur Geschichte des Künstlervereins Malkasten. Archivheft 24, Rheinland-Verlag Köln, 1992, ISBN 3-7927-1293-8.

- Wolfgang Hütt: Die Düsseldorfer Malerschule 1819–1869. E. A. Seemann Verlag, Leipzig 1995, ISBN 3-363-00634-9, S. 195–198.

- Sabine Schroyen (Hrsg.): Hundertfünfzig Jahre Künstlerverein Malkasten. Malkasten Edition. Richter, Düsseldorf 1998, ISBN 3-00-003401-3, Inhaltsverzeichnis.

- Sabine Schroyen: Bildquellen zur Geschichte des Künstlervereins Malkasten in Düsseldorf. Künstler und ihre Werke in den Sammlungen. Grupello Verlag, Düsseldorf 2001, ISBN 3-933749-82-4, Buchanfang, (PDF; 692 kB).

- Rolf Purpar: Kunststadt Düsseldorf. Objekte und Denkmäler im Stadtbild. Grupello, Düsseldorf 2009, ISBN 3-89978-044-2, Buchanfang.

- Katharina Bott: Das Schadow-Album der Düsseldorfer Akademieschüler von 1851. CoCon-Verlag, Hanau 2009, ISBN 978-3-937774-59-6, Besprechung: [17].

Weblinks

- Künstlerverein Malkasten

- Weinkellerei Malkasten GmbH

- Zur Geschichte des Künstlervereins Malkasten. (PDF; 692 kB)

- Der Malkasten (und 3 historische Fotos). (Memento vom 25. November 2012 im Internet Archive). In: Stadtarchiv Düsseldorf

Einzelnachweise

- Bernhard Endrulat: Ein Kaiserfest im „Malkasten“ zu Düsseldorf mit dem Festspiel von Carl Hoff und 11 in Holzschnitt ausgeführten Originalzeichnungen. Düsseldorf 1878, S. 13, Digitalisat der ULB Düsseldorf.

- Lilian Landes: „… ein neues Fach des Genres“. Das sozialkritische Genrebild der Düsseldorfer Malerschule im internationalen Vergleich. In: Bettina Baumgärtel (Hrsg.): Die Düsseldorfer Malerschule und ihre internationale Ausstrahlung 1819–1918. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2011, ISBN 978-3-86568-702-9, Band 1, S. 207, Inhaltsverzeichnis.

- Die erste Versammlung deutscher bildender Künstler. In: Friedrich Wilhelm Hackländer: Erlebtes. Zweiter Band, Kapitel 5, 1856, im Portal Projekt Gutenberg-DE.

- Eleonore Sent: Hermann Heinrich Becker (28. September 1817 – 3. Mai 1885). (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive). (PDF; 73 S.) In: Stadtarchiv Düsseldorf, 16. März 2001.

- Wilhelm Camphausen: Zum letzten Feste des „Malkasten“ im alten Vereinslokale, Ratingerstraße Nr. 3. 1865, Digitalisat der ULB Düsseldorf.

- Gewinnliste zur Verloosung für die Erwerbung des Jakobi’schen Gartens. 1861, Digitalisat der ULB Düsseldorf.

- N.N.: Zur Vorfeier des Düsseldorfer Jubelfestes. In: Die Gartenlaube. Heft 25, 1869, S. 394 (Volltext [Wikisource])..

- Hans Heinz Ewers: Der Popo der Venus. In: Beatrix Müller, Marianne Tilch (Hrsg.): Düsseldorf. Texte und Bilder aus vier Jahrhunderten. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1991, ISBN 3-476-00784-7, S. 264 f.

- Wilhelm Camphausen (Programmheft): Festspiel im Malkasten-Garten bei Gelegenheit der Semisaecular-Feier der Düsseldorfer Kunst-Academie am 24. Juni 1869. Digitalisat der ULB Düsseldorf.

- Joachim Lilia: Thomas Manns letzter Besuch im Rheinland. In: Rheinische Post, 20. August 1994; darin ein Foto von Thomas Mann am 26. August 1954 im Malkasten, mit seinen Zuhörern Till und Hedda Eulenberg, Viktor Achter, Katia Mann, Gustav Lindemann, Mira Heuser (Gattin von Werner Heuser).

vgl. Joachim Lilia: Thomas Mann und die Rheinlande. In: Portal Rheinische Geschichte, 2017, aufgerufen am 25. März 2021. - 1848–1998. Hundertfünfzig Jahre Künstlerverein Malkasten, hrsg. vom Künstlerverein Malkasten, Düsseldorf 1998, ISBN 3-00-003401-3, S. 153, Inhaltsverzeichnis.

- Sabine Schroyen (Bearb.): Quellen zur Geschichte des Künstlervereins Malkasten. Ein Zentrum bürgerlicher Kunst und Kultur in Düsseldorf seit 1848. In: LVR Archivheft 24, 1992, S. 56, (PDF).

- Bauprojekt in Düsseldorf: Das hat die Gerda-Henkel-Stiftung im Malkasten-Park vor, von Uwe-Jens Ruhnau, Rheinische Post Düsseldorf / RP Online, 10. Juli 2021.

- Struktur des Künstlervereins Malkasten. In: malkasten.org, aufgerufen am 25. März 2021.

- Der Name Weinkellerei stammt noch aus Zeiten, in denen der Malkasten mit Wein handelte.

- (nic): Malkasten: Gastronomie trifft Kunst. [Das neue Restaurant Lido.] In: Rheinische Post, 12. August 2015, aufgerufen am 25. März 2021.

- Helga Meister: Schadow-Album: Ein Spiegelbild der Malerschule. Katharina Botts Buch über die Düsseldorfer Akademie. In: Westdeutsche Zeitung, 29. Dezember 2009.