Gymnasium Altona

Das Gymnasium Altona ist ein Gymnasium in Hamburg mit den Schwerpunkten Naturwissenschaft, Sprache, Medien und Musik. Die Schule wurde 1882 in Ottensen als Realschule gegründet. Nach Umwandlung in ein Gymnasium galt die Schule als eine Alternative zum altsprachlichen Christianeum. 1968 wurde das „mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium für Jungen Altona“ auch für Mädchen geöffnet. Bis dahin waren Mädchen auf das Gymnasium Allee im benachbarten Stadtteil Altona-Altstadt angewiesen. 2020 wurde das Gymnasium von etwa 1000 Schülern in den Klassenstufen 5 bis 12 besucht. Die Schule bietet seit 1978 die Möglichkeit, parallel zum Abitur die Berufsqualifikation zum Chemisch-Technischen Assistenten zu erwerben.[2]

| Gymnasium Altona | |

|---|---|

| |

| Das Hauptgebäude des Gymnasium Altona im Winter 2015 | |

| Schulform | Gymnasium |

| Gründung | 1882 |

| Adresse |

Hohenzollernring 57–61 |

| Ort | Hamburg |

| Land | Hamburg |

| Staat | Deutschland |

| Koordinaten | 53° 33′ 6″ N, 9° 54′ 57″ O |

| Träger | Freie und Hansestadt Hamburg |

| Schüler | 1000 (Schuljahr 2021/22[1]) |

| Lehrkräfte | 105 Stand: 2020 |

| Leitung | Anja Lindenau |

| Website | www.gymaltona.de |

Seit der Einführung der Profiloberstufe im Jahr 2009 können die Schüler in der Oberstufe zwischen fünf Profilen mit unterschiedlicher Schwerpunktausrichtung wählen.

Gebäude

Das Schulgebäude am Hohenzollernring wurde von dem Stadtbaumeister Emil Brandt konzipiert. Der Bau begann 1908, das fertig gestellte Gebäude wurde 1910 eingeweiht.[3] Zu dieser Zeit war es das teuerste und prunkvollste Schulgebäude Deutschlands. Das Bauwerk kann wegen seiner prunkvollen Ornamente und der allgemeinen Konzeption der wilhelminischen Bauweise zugeordnet werden. Das Gebäude ist in 3 Stockwerke unterteilt. Die Aula liegt im 2. Stock und weist eine auffällige, tempelartige Kuppel auf, die den Eindruck erwecken soll, eine nach traditioneller Bauweise gebaute, selbsttragende Steinkonstruktion zu sein. Tatsächlich besteht diese aber aus einem dünnen, gedämmten Material, das mit Stahlseilen an der Dachkonstruktion befestigt ist und so getragen wird. In der Sandsteinverkleidung der Fassade des Gebäudes finden sich zahlreiche Reliefs, die auf die naturwissenschaftliche, handwerkliche und protestantische Orientierung der Schule hinweisen sollen. Als Beispiel sind die lebensgroßen Figuren zu nennen, die den Haupteingang schmücken. Auf der rechten Seite befindet sich Kopernikus, der die naturwissenschaftliche Orientierung symbolisiert und auf der linken Seite Luther, stellvertretend für die protestantische Ausrichtung.[4]

Zentrales Treppenhaus

Zentrales Treppenhaus Tragende Konstruktion über der Kuppel der Aula

Tragende Konstruktion über der Kuppel der Aula Aula des Hauptgebäudes

Aula des Hauptgebäudes

Profiloberstufe

Das Gymnasium Altona bietet für die Oberstufe fünf verschiedene Profile[5] mit unterschiedlichen Schwerpunkten an.

- Das Profil Kulturwelten spezialisiert sich auf Spanisch und ist mit einem gesellschaftlichen Fach kombiniert.

- Das Profil Materie, Mensch, Technik arbeitet hauptsächlich im Chemielabor der Schule und ist kombiniert mit dem Fach Geschichte.

- Das Profil Mensch und Umwelt setzt den Schwerpunkt auf Biologie, kombiniert mit Geographie.

- Das Profil Politik und vernetztes Gestalten fokussiert sich auf Politik-Gesellschaft-Wirtschaft, kombiniert mit den Fächern Kunst und Musik.

- Das Profil Wirklichkeiten und Visionen ermöglicht eine vertiefte fächerübergreifende praktische und wissenschaftliche Arbeit an den Inhalten der beteiligten Fächer Kunst und Geschichte.

Neben den profilgebenden Fächern können die Schüler andere Kurse frei dazu wählen. Die einzige Bedingung ist, dass die folgenden Aufgabenfelder durch mindestens ein Fach abgedeckt sind:

- Aufgabenfeld I: sprachlich-literarisch-künstlerisch-musisch

- Aufgabenfeld II: gesellschaftswissenschaftlich

- Aufgabenfeld III: mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch

Chemisch-Technische Assistenz

Seit 1978 bietet das Gymnasium Altona die Möglichkeit eines doppelt qualifizierten Ausbildungsganges. Neben dem Abitur erhalten die Schüler eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Chemisch-Technischen-Assistenten (CTA). An der Ausbildung können Schüler der gymnasialen Oberstufen in Hamburg teilnehmen. Die theoretische Ausbildung findet im Gymnasium Altona und die praktische Ausbildung in den Chemielaboren im angeschlossenen „Haus der Chemie“ statt.

Mit Ausbildungsbeginn in der 10. Klasse wird ein praktisch orientierter Methodenkurs im Chemielabor absolviert, dem anschließend, in der Studienstufe, die chemische Analytik und der physikalisch-technischen Analytik folgt. Das 5. Semester beinhaltet die Fächer organische Synthese, Umweltanalytik, instrumentelle Analytik und Lebensmittelanalytik und dient der Vertiefung der chemischen Kenntnisse sowie der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Die CTA-Ausbildung dauert insgesamt dreieinhalb Jahre.[2]

Projekte

Basar

Fast jedes Jahr veranstaltet das Gymnasium Altona Ende November einen Weihnachtsbasar, bei dem die Schüler selbstgemachte weihnachtliche Kleinigkeiten verkaufen. Der gesamte Erlös wird grundsätzlich an soziale Einrichtungen gespendet, in den Jahren 2012 bis 2016 für die Organisation Basis & Woge e.V., welche sich für Straßenkinder in Hamburg einsetzt und mit dem Geld unter anderem Möbel, Spiele und den Ausbau von Räumlichkeiten finanziert.[6]

Erasmus+

Das Gymnasium Altona ist seit 2009 Teil einer internationalen Schulpartnerschaft und hat zwei Mal an dem Projekt Erasmus+teilgenommen. Das letzte Projekt im Rahmen des Comenius-Programms lief 2015 aus.

Ein Ziel des jetzigen Projektes war unter anderem, europäische Fördergelder für 2015–2016 zu sichern und so Ressourcen für einen interkulturellen Austausch zu haben. 2016 war das Gymnasium Altona Gastgeber für Schüler und Lehrer aus den jeweiligen Partnerschulen. Zudem sollen 2017 zwei Treffen mit Schülern und Lehrern in Frankreich und Süditalien stattfinden.

Es gibt vier Partnerschulen: Das „Lycée général et technologique Jean-Baptiste De Baudre“ (Frankreich), die „IES San Sebastián“(Spanien), die „IS Benedetti Tommaseo“(Venedig, Italien) und die „Majorana Laterza“ (Putignano, Italien). Die Kommunikation erfolgt über E-Mail und soziale Netzwerke. In den 2010er Jahren gab es drei Themen, zu denen die Schüler gearbeitet haben. Das Ziel sind internationale Produkte. Das erste Projekt trug den Namen „Das Meer“ mit dem Unterpunkt „Städte und Kulturen“. Als nächstes folgte das Thema „Die Zukunft, deine/meine/unsere Angelegenheit.“ Hierzu widmeten sich die Biologie- und Physik-Kurse der Frage „Leben auf dem Mars?“ und haben mit Unterstützung durch Fördergelder einen Mars Rover gebaut. Schüler der französischen Schule haben sich mit dem Thema „Können Autos fliegen?“ auseinandergesetzt. Das Thema des aktuellen Erasmus-Projektes ist „The Art of Recycling“. Das Ziel dieses Projekts ist, das Umweltbewusstsein der Schulen zu stärken, z. B. durch Mülltrennung und Müllvermeidung, Wiederverwertung, Upcycling, und dass die teilnehmenden Schüler und Lehrer dazu angeregt werden, ihr Konsumverhalten zu überdenken und bewusster zu leben. Spanien möchte hierzu eine Tauschplattform entwickeln, auf der Güter getauscht werden können, um die massive Verschwendung zu senken. Des Weiteren gab es bei jedem der Projekte Geschichten-, Foto, -Illustrations- und Logowettbewerbe.

Es gibt jedoch auch einige Unterschiede zwischen Comenius und Erasmus+. Bei den Comeniusprojekten wurde den Beteiligten eine Geldpauschalen Unterstützung von 20.000 bis 22.000 Euro zugesprochen. Von dem Geld mussten in den zwei Jahren mindestens 24 Mobilitäten geschaffen werden. Hierbei stand vor allem der europäische Gedanke im Vordergrund.

Bei Erasmus+ gab es 2018 einige kleine Änderungen. Die Geldpauschale wurde verringert und es gibt nur noch acht Reisen für Lehrer und sechs für die Schüler. Dafür werden für das Projektmanagement 6.000 Euro zur Verfügung gestellt. Hierbei stehen vor allem die internationalen Projekte im Vordergrund.[7][8]

WLAN-Projekt und Digitalisierung

2014 war das Gymnasium Altona Teil des Pilotprojekts „Start in die nächste Generation“ der Behörde für Schule und Berufsbildung und verfügte als eine von sechs Schulen in Hamburg (Stand Oktober 2015) über flächendeckendes WLAN. Ziel der Schulentwicklung ist eine umfassende digitale Lernkultur gemäß den KMK-Kompetenzen in der Digitalen Welt. Seit März 2020 wird als zentrale Kommunikationsplattform der Schulserver IServ verwendet.[9][10]

Sozialpraktikum

Seit 2016 besteht für die 10. Klassen die Möglichkeit, ein zweiwöchiges Sozialpraktikum vor den Sommerferien zu absolvieren. Die Schüler sind selbst für die Suche eines Praktikumsplatzes verantwortlich, zum Beispiel in den Bereichen Altenpflege, Arbeit mit Behinderten oder in der Flüchtlingshilfe. Das Sozialpraktikum soll helfen, gesellschaftliche Erfahrungen zu sammeln, die Empathiefähigkeit zu steigern, Bewusstsein für ehrenamtliches Engagement zu entwickeln und andere Menschen zu unterstützen.[11]

Saftladen im Gymnasium Altona

Einen zentralen Treffpunkt bietet der sogenannte „Saftladen“ im Kellergeschoss des Hauptgebäudes. Dieser wurde im Jahr 1977 im Oberstufengebäude der Schule von Eltern gegründet, um Schülern erschwingliche Snacks anbieten zu können. Außerdem dient dieser Ort als Entspannungsraum für Schüler und Lehrer. Inzwischen ist der Saftladen in das Hauptgebäude verlegt worden. Er wird von einem Bäcker mit Brötchen beliefert, die dann von Eltern und Großeltern belegt und verkauft werden. Der „Saftladen“ arbeitet zum Selbstkostenpreis.[4]

Geschichte des Gymnasiums Altona von 1858 bis 2016

Gründungsphase

Die Schule führt ihr Bestehen spätestens seit der Fünfzigjahrfeier 1932 auf die Gründung der staatlichen Realschule im Jahr 1882 zurück. Im Lauf der Zeit wechselte sie im Zusammenhang mit der Entwicklung der allgemeinen Schulpolitik mehrfach ihren Namen, ihren Bildungsauftrag und ihren Standort, nicht aber ihren Charakter als Bildungsstätte für die aufstrebenden mittleren und zum Teil auch unteren Schichten Ottensens und seiner weiteren Umgebung.

Die tatsächlichen Wurzeln der Schule gehen zurück bis ins Jahr 1858, als der Privatlehrer Friedrich Fischer in der Kirchentwiete eine private Lehranstalt gründete. Zwar gab es zu Fischers Zeit bereits eine öffentliche Schule in der Nähe der Christianskirche, wo Lesen und Schreiben gelehrt wurde. Auch existierten für höhere Söhne und Töchter bereits mehrere private Schulen. Die Schulgründung von Friedrich Fischer erwies sich aber als besonders erfolgreich, so dass wohl in den ersten zehn Jahren alle in Ottensen und Neumühlen wohnenden einigermaßen vermögenden Eltern ihre Söhne mit Ausnahme der wenigen, die sich auf die Hochschule vorbereiten wollten, in diese Anstalt schickten. Der Unterricht begann im Jahr 1859 mit 13 acht- bis vierzehnjährigen Schülern, aufgeteilt in drei Klassen, in den Fächern Religion, Geschichte, Mathematik, gewöhnliches Rechnen, Deutsch, Französisch, Englisch, Schönschreiben, Zeichnen, Gesang, Gymnastik und auf Wunsch Dänisch, Spanisch, Latein.

Das „Einjährige“ machte der Einrichtung von Friedrich Fischer schwer zu schaffen. Wer in Preußen das staatliche Examen der Mittleren Reife besaß und seinen Unterhalt selbst bezahlen konnte, unterlag der Wehrpflicht nicht die üblichen zwei bis drei Jahre, sondern nur ein Jahr und verließ die Armee als Offizier der Reserve. Als die Nachfrage nach einer eigenen staatlichen Realschule, die die Mittlere Reife vergeben durfte, immer größer wurde, weil die Schüler nach Altona abwanderten, erklärte die Verwaltung der Stadt Ottensen-Neumühlen sich schließlich bereit, die Privatschule von Fritz Fischer aufzukaufen und zu einer Realschule auszubauen. Fischer sollte ihr Leiter werden. Dieser starb jedoch kurz vor Vertragsunterzeichnung an Herzversagen. Den Verkauf vollzog dann seine Witwe im Jahr 1875.

In kurzer Folge wurden nach dem Kauf der Schule durch die Stadt Ottensen auch staatlich geprüfte Lehrer eingestellt. Zum Jahresbeginn 1876 wurde August Strehlow als Leiter der beiden neuen Mittelschulen (für Jungen und für Mädchen) eingesetzt, die nach einer Übergangszeit in gemieteten Wohnräumen am Ottenser Marktplatz 1878 in ihr neues Gebäude in der Rothestraße einzogen (Gebäude der heutigen Grundschule Rothestraße). Mit großem Einsatz betrieb er den Ausbau der Mittelschule zu einer lateinlosen höheren Bürgerschule. Schon bald ließ er nach dem Lehrplan der Realschule unterrichten. In zähen Verhandlungen mit der örtlichen Verwaltung über Fragen der Finanzierung und nach einer Qualitätsprüfung durch das preußische Schulamt in Pinneberg erreichte er 1882 die Anerkennung als Realschule i. E. (in der Entwicklung). Die Schule hatte ca. 230 Schüler. Nach den erfolgreichen ersten Abschlussprüfungen der Realschule wurde die Anstalt 1885 als vollwertige Realschule anerkannt. Sie erhielt die Berechtigung, ein Zeugnis für den einjährigen Militärdienst auszustellen.

Wilhelminische Zeit

Vor 1889 bezog die anerkannte Realschule einen Neubau an der Treskowallee (heute Bleickenallee) und bis 1914 stieg die Schülerzahl auf über 700 an. Die schulpolitische Ausrichtung des seit 1876 amtierenden Schulleiters August Strehlow war modern, an Handel und Industrie orientiert, gleichzeitig christlich-nationalistisch geprägt und der Monarchie ergeben. Strehlow hatte Theologie studiert, aber ohne pädagogisches Examen, und konnte daher nur mit einer Ausnahmegenehmigung, die er für seine Verdienste vom zuständigen Minister erhalten hatte, die Leitung einer höheren Schule übernehmen.

Zur Jahrhundertwende wurde der Schule eine handelswissenschaftliche Abteilung zugeordnet mit den Fächern Kaufmännisches Rechnen, Chemie, Spanisch, Gesetzeskunde und Stenographie. Damit wurde die reformerische Ausrichtung der Schule gegenüber den altsprachlichen Gymnasien gestärkt. 1905 erteilte das preußische Bildungsministerium die Genehmigung zum Ausbau der Schule als Vollanstalt (Oberrealschule). Das Abitur einer Oberrealschule berechtigte zur Aufnahme eines Universitätsstudiums.

Im Jahr 1910 wurde das von Stadtbaumeister Emil Brandt im wilhelminischen Stil errichtete heutige Hauptgebäude der Schule am Hohenzollernring eingeweiht. Die eindrucksvolle Eingangsfassade des Zentralgebäudes wurde im Laufe der Jahre zu einem Identifikationsobjekt der Schulgemeinde. Sie findet sich auf fast allen Titeln von Schülerzeitungen, Plakaten zu Veranstaltungen und heute auch im stilisierten Logo der Schule.

Die Einrichtung mit naturwissenschaftlichen Labors erlaubte einen modernen naturwissenschaftlichen Unterricht, in dem die Schüler an eigenen Plätzen selbst experimentieren konnten.

August Strehlow leitete die Schule noch bis zu seiner Pensionierung 1917. Der wilhelminische Geist der Schule war so ausgeprägt, dass sich bei Kriegsbeginn 1914 alle Schüler der beiden obersten Klassen freiwillig zum Kriegsdienst meldeten. Die beiden Klassen der Oberprima wurden aufgelöst. Im Laufe der Kriegsjahre organisierte die Schule eine rege Kriegs- und Heldenpropaganda. 221 ehemalige Schüler fanden im Weltkrieg den Tod, der allgemein im nationalistischen Sinn als vaterländisches Opfer betrachtet wurde. Die deutschnationale und republikfeindliche Grundeinstellung an der Schule wurde auch deutlich, als 1919 nach der Revolution der neue preußische Kultusminister die Schüler aufforderte, dem Vorbild der Arbeiter- und Soldatenräte zu folgen und einen Schülerrat zu bilden. Die Mehrheit der Schülerschaft wies dieses Ansinnen zurück. Auch die Aufforderung der sozialdemokratisch geführten Regierung an die Lehrer, sich im Geiste der neuen Freiheit nicht als Vorgesetzte, sondern als ältere Kameraden ihrer Schüler zu begreifen, stieß auf Unverständnis und Ablehnung.

Weimarer Jahre

Die zu Beginn der Zeit von Fritz Breucker, dem Nachfolger Strehlows im Amt des Schulleiters, stattfindenden Staatsumwälzungen hatten keinen Einfluss auf den Schulbetrieb.

Zunächst als Stellvertreter Breuckers, ab 1931 dann hauptverantwortlich, wurde Peter Meyer, Sohn eines Altenwerder Fischers, bestellt. Meyer hatte in Kiel und Göttingen Mathematik und Physik studiert und sich in Hamburg und Altona intensiv mit reformpädagogischer Didaktik und Methodik der Naturwissenschaften beschäftigt. Seit 1920 unterrichtete er an der OJA. Seine Ernennung zum Direktor begründete die Behörde mit seinem natürlichen Führungsgeschick und seinem klaren Urteil über Menschen und Dinge. Das erklärte Erziehungsziel Meyers waren gehorsame Schüler, die als freie Staatsbürger ihr Bestes darin sehen, dem Vaterland in guten und bösen Tagen treu zu dienen.

Ebenso wie sein Vorgänger engagierte sich Peter Meyer in Leitungsgremien der evangelischen Kirche. Als Konservativer und bekennender Christ weigerte er sich bis zum Ende der der Naziherrschaft, der NSDAP und ihren Gliederungen beizutreten. Im Mai 1930, zu einem Zeitpunkt, als die Phase der Auflösung der Weimarer Republik begann, wurde in der Aula der OJA ein Denkmal des Altonaer Künstlers Friedrich Westphal enthüllt. Das Denkmal zeigte einen nackten jungen Mann als Idealgestalt eines deutschen Jünglings, mit ausgebreiteten Armen in opferbereiter Hingebung. Bis 1945 legten alle Abiturienten der Schule vor dem Denkmal Kränze nieder.

Opferbereitschaft und Hingabe für die Nation wurden leitende Erziehungsziele der Schule. Ehemalige Schüler formulierten es so: Als Oberrealschüler war man eben einfach rechts und gegen die Weimarer Republik. Die wenigen, die dieses rechtskonservative und nationalistische Elitedenken nicht teilten, hatten keine Stimme. Im Archiv der Schule, in den zur Verfügung stehenden Dokumenten und in den Erinnerungen der Ehemaligen kommen andere Einstellungen so gut wie nicht vor. So ließ auch der spätere Kommunist und ermordete trotzkistische Funktionär Rudolf Klement, der 1927 die Reifeprüfung an der OJA ablegte, kaum Spuren zurück. Auch die katholische Zentrumspartei war im evangelischen Altona bedeutungslos.

Schule im Nationalsozialismus

Die nationalsozialistische Ideologie konnte sich an der Schule insgesamt erfolgreich durchsetzen. Es gab keinen bewussten politischen Widerstand.

Die erste Aktion des Nationalsozialismus in Zusammenwirken mit der Schule war die Trauerfeier für den Lehrer und SS-Sturmführer Ernst-Wilhelm Chemnitz. Am 26. Februar 1933 erlitt dieser während der Vorbereitung einer Demonstration einen Herzschlag. In Absprache mit der Familie, der SS, der NSDAP und der Schule wurde ein gemeinsamer Trauerzug in Altona durchgeführt.

Der Hausmeister Raloff, Mitglied der SPD und Angehöriger des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, zeigte aktiv seinen Widerstand gegen den sich ausbreitenden Nationalsozialismus. Er weigerte sich die Hakenkreuzfahne zu setzen und wurde aufgrund dessen aus dem Dienst entlassen.

Von 1927 bis 1943 war Peter Meyer Schulleiter der Schule. Er duldete inmitten der gleichgeschalteten Gesellschaft individuelle Lebensäußerungen seiner Schüler und Kollegen und ging gegen Eingriffe von Seiten der Schulbehörde oder der Hitlerjugend in die Leitung seiner Schule vor. Mit Übernahme der Schulverwaltung durch Albert Henze 1941 änderte sich die Situation. Mit verstärkten Aktionen der Gestapo vor allen gegen die sogenannte Swing-Jugend konnten Oberschulrat Herbert Saß und Albert Henze 1943 eine Strafversetzung durchsetzen. Meyer sei nicht in der Lage gewesen, das Kollegium ausreichend straff zu führen, um unter den Kollegen Einigkeit bezüglich der Weltanschauung der Nationalsozialisten herbeizuführen, so die Begründung der Maßnahme. Neuer Schulleiter wurde bis zum Ende des Krieges Leo Lüders.

In den Schularchiven gibt es keine Daten über Deportationen von Schülern bzw. besondere Ausprägungen von Antisemitismus oder Judenverfolgung. Der Biologieunterricht wurde um das Themengebiet der Rassentheorie erweitert.

Besatzung und Entnazifizierung

Am 7. Juli 1945 wurde Peter Meyer von der Britischen Militärregierung wieder als Schulleiter eingesetzt. Das Schulgebäude war aber von dieser unter Beschlag genommen, sodass der Unterricht im Schichtsystem im Gemeindehaus der Christianskirche stattfinden musste. Hier wurde auch das erste Nachkriegsabitur abgenommen.

Im Unterricht wurden nur vereinzelt Themen der Gegenwart behandelt, wie etwa die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki oder der Zusammentritt der ersten gewählten Bürgerschaft. Die gerade erst beendete nationalsozialistische Vergangenheit wurde weitestgehend nicht behandelt. Außer in Randnotizen von Bildungsberichten der Abiturienten wurde die NS-Zeit nicht aufgearbeitet. Diese Randnotizen umfassten nur Aussagen, wie z. B. der unbedachte Eintritt in die Hitlerjugend, die Herrlichkeit an Bord eines Kriegsschiffs oder die Erfahrungen des Kriegs als Bereicherung des Lebens. Der Geschichtsunterricht der ersten Jahre durfte sogar nach behördlicher Anordnung ausdrücklich nur die Antike behandeln. Nur diese historische Epoche galt als unverfänglich.

Die Lehrer mussten sich den von den Besatzungsmächten angeordneten Entnazifizierungsverfahren stellen. Einzelne wurden durch die britisch geführte Verwaltung zunächst entlassen und mussten dann vor dem Beratenden Ausschuss der Behörde für ihre Wiedereinstellung plädieren. Sie waren auf entlastende Aussagen von Bekannten und Kollegen angewiesen. Diese sogenannten Persilscheine kamen fast alle von Peter Meyer oder Robert Grosse. Diese Fürsprache führte in den meisten Fällen zur Rehabilitierung der betroffenen Person.

Vergangenheitsbewältigung

Peter Meyer ging 1954 in Pension. Die vollständige Rückgewinnung des Schulgebäudes von der englischen Besatzungsmacht gelang erst ein Jahr später. Zwei weitere Jahre später feierte die Schule, die inzwischen „Gymnasium für Jungen Altona“ hieß, unter der Leitung von Wilhelm Hübener, seit 1927 Mitglied des Kollegiums, ihr 75-jähriges Bestehen. In einem Artikel von der Länge einer Seite schrieb der neue Schulleiter in der Festschrift über die vergangenen 25 Jahre, ohne auf die schulpolitische Vergangenheit der Anstalt oder die Probleme der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus einzugehen. Es ging nur um die Geschicke des Gebäudes, das man 1939 verlassen musste und erst jüngst wieder beziehen konnte, nicht um die Schicksale der Menschen. Nicht einmal von Peter Meyer wurde berichtet. Aber die Vergangenheit wurde nicht vollständig ausgeklammert. Rechtzeitig vor dem Jubiläum wurden dem oben beschriebenen Denkmal („Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen!“) noch die Jahreszahlen 1939 und 1945 hinzugefügt. Wieder hatten über 200 Schüler in einem Weltkrieg nur den Tod gefunden. Aber es fand nicht nur keine Bewältigung der Vergangenheit statt, diese Vergangenheit wurde ideell sogar fortgesetzt, vielleicht weil man gar nicht anders konnte und einfach so weitermachte wie bisher. – Daran wenigstens sollte sich in den folgenden Jahren eine schulinterne Diskussion entwickeln, die zur Politisierung der Schülerschaft und zur Demokratisierung des schulischen Lebens beitrug. Die Bewältigung der Vergangenheit oder doch wenigstens der Versuch dazu blieb auch am Gymnasium Altona weitgehend den Nachgeborenen vorbehalten.

Ein Jahr nach dem Jubiläum und dem Hinzufügen der Jahreszahlen des verbrecherischen Zweiten Weltkriegs zum Kriegerdenkmal der Schule fand im Mai 1958 eine öffentliche Podiumsdiskussion in der Aula der Schule statt. Neun Schüler hatten sich zu dem Gespräch gemeldet, die unterschiedliche Positionen vertraten. Die Kritiker des Denkmals blieben mit ihrer Argumentation, der Spruch von Lersch klinge nach dem sinnlosen Sterben hohl, das Vermächtnis der Toten bestehe vielmehr in einer Warnung vor weiteren Kriegen, zunächst in einer Minderheit. Aber an sich stellte das Ereignis einer Podiumsdiskussion schon den Beginn eines demokratischen Kulturbruchs dar, der sich in den folgenden Jahren vertiefte.

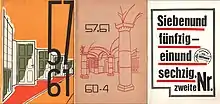

Der neue Weg, der mit der Durchführung einer offenen und öffentlichen Podiumsdiskussion eingeschlagen wurde, setzte sich mit der Schaffung einer Schülerzeitung fort. Von 1960 bis 1967 erschienen in loser Folge jährlich einige Ausgaben von „57-61“, benannt nach der Hausnummer der Schule am Hohenzollernring. Es war die erste, aber auch die letzte Schülerpublikation, die über einen längeren Zeitraum von wechselnden Schülerredakteuren herausgegeben wurde. Vorher gab es lediglich sogenannte Bierzeitungen von Abiturienten, in denen die Lehrer und Mitschüler verulkt wurden. Nachher gab es immer wieder Neugründungen, die sich aber jeweils nur kurz halten konnten. „57-61“ war das schulpolitische Diskussionsforum der sechziger Jahre am Gymnasium Altona. Jede Ausgabe wurde mit künstlerischen Grafiken, meist mit Motiven des Gebäudes, im kleinen A5-Format als Zeitschrift aufwändig gestaltet. Bereits im ersten Erscheinungsjahr wurde die Diskussion über das Denkmal aufgegriffen. Der Oberstufenschüler Heiko Peters schrieb, der Krieg der deutschen Wehrmacht sei gegen Deutschland geführt worden, nämlich für eine Verbrecherclique. Die einzigen, die für Deutschland kämpften, seien die Leute im Widerstand gewesen. Diese hellsichtige Position sollte sich in der ganzen deutschen Gesellschaft erst Jahrzehnte später nach der Weizsäcker-Rede und nach der Wehrmachtsausstellung durchsetzen. Auch im Unterricht wurde nun über das Denkmal gesprochen. Als sich die Stimmen des Protestes in der Schülerzeitung, in einzelnen Resolutionen, im Elternrat und im Kollegium mehrten, wurde es, nachdem ein Gutachten des Denkmalpflegers nur einen geringen künstlerischen Wert festgestellt hatte, 1968 entfernt. Es hieß auch, man könne den neu an die Schule kommenden Mädchen den nackten Jüngling nicht zumuten. – Einer der Redakteure im letzten Jahrgang 1967 war der Neuntklässler Peter Zamory, der in der Oberstufe Schulsprecher wurde und in der Schülerorganisation des SDS mitarbeitete. Von 1992 bis 2001 war Zamory für die GAL Mitglied der Bürgerschaft und ihr gesundheitspolitischer Sprecher.

Schulreform und antiautoritäre Phase

Entscheidenden Anteil an der allgemeinen Öffnung der Schule hatte ab 1965 der neue Schulleiter Hans-Peter Jorzick. Schon sein Vater war Lehrer in Ostpreußen gewesen. Die Kriegsereignisse verschlugen ihn nach Hamburg, wo er auch studierte. Nach zwölf Jahren an der Schlee-Schule wurde er zum Schulleiter am Gymnasium Altona befördert. Obwohl er die Schule nur bis Ende der 1960er Jahre leitete, setzte er maßgebliche Akzente. Als er mit Beginn seines Amtes neu an die Schule kam, erlebte er eine sozial gemischte Schülerschaft, teils aus den Fabrik- und Gewerbegebieten Ottensens, teils aus Fluss- und Hafennähe, teils aus den Wohnvierteln im Westen. Jorzicks Ziel war, die Schule näher an die soziale, berufliche und politische Lebenswirklichkeit heranzuführen. Er öffnete die Schule 1968 den Mädchen (Koedukation), holte die erste Lehrerin an seine Schule und nahm in Kooperation mit der Gewerbeschule für Energietechnik in der Museumstraße zwei Klassen der einjährigen Fachoberschule für Elektrotechniker als eigene Abteilung am Gymnasium auf. Sein besonderes Interesse galt der Entwicklung von angemessenen Lern- und Unterrichtsformen. Er ließ differenzierten Unterricht in der Beobachtungsstufe erproben, bot nachmittägliche Schularbeitshilfe an. Ebenso modern und von aktueller Bedeutung war sein Schnellzug in der Mittelstufe (in acht Jahren zum Abitur). Den Höhepunkt seiner Reformen stellte sein besonderes Altonaer Modell der reformierten Oberstufe dar, für das er dank wachsender Schülerzahlen ein eigenes Gebäude bekam, die ehemalige Fachschule für Ernährung und Hauswirtschaft in der Bleickenallee 5. Kennzeichen waren beweglicher Blockunterricht, jahrgangsübergreifende Gruppen, studienbezogene Arbeitsformen, Wahlmöglichkeiten für die Schüler, team-teaching. Jorzick tolerierte auch von Schülern angebotene und durchgeführte Unterrichtsvorhaben z. B. über Marxismus und Revolution. Das Hauptgebäude am Hohenzollernring wurde mit Fach- und Differenzierungsräumen umgestaltet. Schnell wurde er als Oberschulrat mit dem Schwerpunkt „Entwicklung der reformierten Oberstufe“ in die Behörde geholt.

In den 1960er Jahren erlebte die Schule durch viele Initiativen von Schülern und Lehrern und mit Zustimmung der Eltern im Kleinen den Wandel zu einem offenen und demokratischen Leben. Zu Verwerfungen und Eruptionen kam es allerdings in den 1970er Jahren.

Infolge des Baby-Booms wuchs die Schule auf eine Größe von über 1000 Schüler an. Immer mehr junge Lehrer wurden eingestellt. Die räumliche Enge nahm so zu, dass die Aula mit ihrer eingebauten Orgel als Sportstätte genutzt wurde. In den beiden Gebäuden der Schule herrschte eine körperlich spürbare Enge. Als existenzielle Bedrohung nahmen die Jugendlichen im Hintergrund den Vietnamkrieg, den Kalten Krieg und die Energiekrise (Ölschock und Atomkraftwerke) wahr. In ihrer unmittelbaren Umgebung erlebten sie den Abriss und die Umsiedlungsmaßnahmen für ihre Wohnquartiere, weil der Senat der Stadt Hamburg von der Reeperbahn bis zum geplanten Elbtunnel eine Schneise für einen Autobahnzubringer schlagen wollte. Vor dieser Kulisse spielte sich in der Schülerschaft eine nie gekannte linke Radikalisierung ab. Die wichtigsten Protagonisten dieser Schülerbewegung kamen aus Familien mit einer ausgeprägten liberalen, sozialdemokratischen oder kommunistischen Tradition. Linksorientierte Lehrer und Eltern verstärkten die besondere Stimmung. Die Auseinandersetzungen mit und in der Lehrerschaft und besonders mit der Schulleitung nahmen teilweise Formen eines sehr persönlich und hart geführten Kulturkampfs an, in dem maoistische und antiautoritäre Zeichen der Gewaltbereitschaft und modische Accessoires für eine radikale Ablehnung der etablierten sozialen Ordnung standen. Die dominante linke Radikalität in der Schülerschaft, keineswegs ihre Mehrheit, ging einher mit einer hohen Leistungsbereitschaft und einem großen sozialen und politischen Einsatz außerhalb der Schule. Die Konflikte entzündeten sich an allem, was als autoritär erlebt wurde. Die Schüler forderten ein unzensiertes Schwarzes Brett, unkontrollierte Schülerzeitungen, Freiheit des Rauchens, genehmigungslose Vollversammlungen. Viele Auseinandersetzungen eskalierten an der Person des neuen Schulleiters.

Für Gerhard Hahn, der nach elfjähriger Zugehörigkeit zum Kollegium 1970 als Schulleiter eingesetzt wurde, war es eine schwere Zeit. Viele radikalisierte Schüler (auch einige Lehrer und Eltern) suchten und sehen teilweise bis heute in seiner Korrektheit und in seiner Bereitschaft zur Erziehung ein reaktionäres Feindbild. Am Ende seiner Dienstzeit bedauerte Gerhard Hahn, dass es ihm nicht gelungen war, die auseinanderstrebenden Teile des Kollegiums zusammenzuhalten. Von den Auseinandersetzungen zermürbt, ließ er sich an eine andere Schule versetzen. 1975 begann Gerhard Hahn neue Kommunikationswege zu beschreiten. Mehrmals jährlich nach Bedarf gab er „Informationen“ aus der Schulleitung im hektographierten A4-Format heraus. Themen waren unter anderem die personellen Veränderungen, Beschlüsse der schulischen Mitbestimmungsgremien, aber auch Meinungsartikel wie über die Gefahren des Rauchens. Nun standen auch und vor allem die besonderen Unterrichtsprojekte, Veranstaltungen und Reisen im Vordergrund. Erst nach 2005 wurde diese Publikation durch vergleichbare Online-Formate abgelöst.

1976 öffnete im Keller des Oberstufenhauses die „Cafeteria“. Viele Jahre später wurde aus dieser Einrichtung der „Saftladen“ im Souterrain des Hauptgebäudes.

Nach langer Vorbereitung, eigenen Untersuchungen und Aktionen im Stadtteil zeigte das Altonaer Rathaus 1977 eine große Ausstellung mit Vorträgen zum Thema „Ottensen“. Unter Federführung von Hans-Peter Patten brachten einige Oberstufenlehrer ihre Schüler mit der Wirklichkeit der verantwortlichen Stadtplaner und der Sanierungsbeauftragten in Altona zusammen. Die Schule leistete einen Beitrag, die vollständige Zerstörung Ottensens zu verhindern und den Stadtteil so zu gestalten, dass er sich zu einem der beliebtesten Wohnquartiere Hamburgs entwickelte.

Im Schuljahr 1977/78 startete die doppelqualifizierende Ausbildung CTA, in der interessierte Schüler neben dem Abitur noch eine Berufsausbildung zum chemisch-technischen Assistenten ablegen können. Dieser Versuch war erfolgreich; dieser Ausbildungsgang existiert bis heute. Seine Bedeutung im Bildungsangebot der Stadt gab 30 Jahre später den Ausschlag für den Bau eines eigenen Gebäudes.

Schule in der offenen Gesellschaft

Als Gunter Kleist 1981 neu an die Schule kam und deren Leitung übernahm, fand er ein gespaltenes Kollegium vor. Schon bei der Bestellung des neuen Schulleiters hatten sich die Lehrer kaum verständigen können. Die Lehrerschaft zerfiel in eine Gruppe der Älteren, die sich, ihre beachtlichen Verdienste aus den sechziger Jahren im Blick, als konservative Reformer verstanden, und in eine Gruppe der Jüngeren, die sich als die fortschrittlichen Pädagogen sahen. Dazwischen einige wenige liberale Persönlichkeiten, die sich keiner Gruppe zugehörig fühlten. Generationenkonflikt und Politik verhakten sich fast unauflösbar. Man hatte sich in den Lagern eingerichtet und war es gewohnt, dass der Schulleiter zwischen allen Stühlen saß. Als Gunter Kleist nach 24 Jahren pensioniert wurde, war von der alten Zerrissenheit nichts mehr zu spüren. Was war geschehen? Natürlich hatten sich ganz allgemein die Zeiten geändert: Das Politische hatte sich als entscheidende Kategorie der Beurteilung abgenutzt. Der antiautoritäre Reflex in der Schülerschaft wurde nicht mehr gepflegt. Allmählich sanken die Schülerzahlen, die Schule wurde kleiner (einige Jahre in den Neunzigern sogar nur zweizügig), überschaubarer, persönlicher. Gleichzeitig nahm der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund zu, bereicherte die kulturelle Vielfalt der Schule, stellte sie aber auch vor neue Herausforderungen.

Trotz der einsetzenden Sparmaßnahmen in der Bildungspolitik, spürbar im gekürzten Budget der Schule, in den erhöhten Klassenfrequenzen und in der verlängerten Arbeitszeit der Lehrer, nahm das innerschulische Konfliktpotential ab. Nun hätte man sich an der konkreten Verwaltungsarbeit eines Schulleiters immer reiben können. Das geschah auch. Die Lehrer gaben weder ihre internen Differenzen noch ihre oppositionelle Streitlust über Nacht auf. Gunter Kleist erwies sich aber als zu klug, um Machtworte zu sprechen, wozu man ihn von allen Seiten drängte. Er entschied von Fall zu Fall und setzte nicht auf ein Lagerdenken. Ihm ging es immer darum, die Initiativen und Vorhaben der einzelnen Schüler und Lehrer zu unterstützen, zum Beispiel die Initiative von Helga Fischer, Italienisch als dritte Fremdsprache anzubieten, was nicht einfach nur das Fächerprogramm für Sprachinteressierte erweiterte, sondern der Schule insgesamt zu vielen neuen kulturellen Impulsen verhalf. So entwickelte er mit langem Atem ein ganz normales, aber besonders aktives demokratisches Gymnasium, dessen hervorstechendes Merkmal kein systemisches Programm, sondern auf der Grundlage einer fast idealen sozialen Mischung der Schülerschaft die individuelle und kulturelle Vielfalt war. Diese Vielfalt der Einzelnen, der Erziehungsstile, der Nationen und kulturellen Strömungen wurde und wird bis heute gepflegt. – Zeitgleich mit dem neuen Schulleiter kamen die ersten Computer an die Schule, die Dr. Dieter Prümm anschaffte und mit denen er im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft in die erste Programmiersprache einführte. Ein Ereignis von epochaler Bedeutung, das damals kaum beachtet wurde.

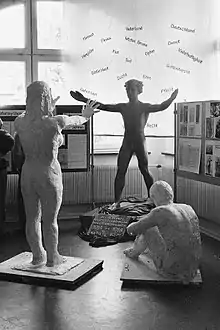

Als erstes großes Ereignis in seiner Amtszeit ist 1982 das 100-jährige Schuljubiläum zu nennen, das groß gefeiert wurde. Im Mittelpunkt stand die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Schule in der Zeit des Nationalsozialismus. Auf Initiative des ehemaligen Schülers und damaligen Referendars Dierk Joachim hatten dieser und sein Anleiter, der junge Lehrer Reinhard Dargel, einen vielbeachteten Artikel für die Festschrift geschrieben, eine der ersten Arbeiten, die sich in Hamburg mit diesem Thema so konkret beschäftigten (siehe Literaturverzeichnis). Im ganzen Erdgeschoss wurde eine Ausstellung mit Fundstücken aus dem Schularchiv präsentiert und im Foyer wurde der bronzene Jüngling, der im Palmenhaus des Jenischparks unter Taubendreck ausfindig gemacht worden war, gezeigt – im Rahmen einer Installation, an der sich der Leistungskurs Kunst von Klaus Waschk und seine Frau, die Bildhauerin Doris Waschk-Balz, mit einem Gegendenkmal beteiligten. Diese Beschäftigung mit der Nazi-Zeit der eigenen Schule traf einen Nerv und sorgte für ein riesiges Echo unter den Ehemaligen, in der Geschichtsforschung und in der Presse. Erst nach dem Tod der Hauptbeteiligten und in einer neuen Generation wurde die Geschichte des Nationalsozialismus aufgearbeitet. Das Denkmal, das mit der Geschichte der Schule so eng verbunden ist, befindet sich heute im Hamburger Schulmuseum.

Der Höhepunkt der mehrtägigen Feierlichkeiten zum einhundertjährigen Jubiläum war der Ball im Curio-Haus. Kleist konnte und mochte feiern. Und so gab es in seiner Zeit noch etliche andere Feste in der eigenen Aula, bei denen er immer zu den Ersten und zu den Letzten gehörte, zum Beispiel noch eine 111-Jahre-Feier als Maskenball an einem Rosenmontag und einen riesigen Budenzauber zum 120-Jährigen und ungezählte Oberstufenfeste in der Bleickenallee.

Zu einer geradezu identitätsstiftenden Institution, die bis heute mit beseeltem Einsatz gepflegt wird, entwickelte sich der jährlich am letzten Freitag vor dem 1. Advent stattfindende Weihnachtsbasar. Der erste Impuls ging 1980 von Wolf Lüders aus. Er nutzte den Kontakt zu dem aus Peru stammenden Sportlehrer Gilberto Agüero, in der Schule nur bekannt als „Agu“, um ein Hilfsprojekt in einem Entwicklungsland direkt zu unterstützen. In den folgenden Jahren von 1984 bis 2000 machte Birgit Scholing dieses Entwicklungshilfeprojekt zu ihrer Herzensangelegenheit. Mit unvorstellbarer Energie fuhr sie mehrfach nach Huari in Peru, knüpfte Verbindungen, sammelte und übermittelte Gelder, überwand alle Ermüdungserscheinungen im Kollegium und stellte Jahr für Jahr wieder einen Basar auf die Beine. Seine Besonderheit war, dass nicht einfach nur alter Ramsch verkauft wurde, sondern dass in den Klassen für den Verkauf gebastelt und produziert wurde. Und Agu machte mit unzähligen Schülern im wörtlichen Sinn die südamerikanische Musik dazu. Seine Folklorekonzerte und die vielen einzelnen Auftritte mit seiner Band trugen zu diesem einmaligen Projekt entscheidend bei. Die mitfinanzierten Einrichtungen in Huari (eine Schule, ein Mädchenheim und ein Lehrlingsprogramm) existieren bis heute. – In den letzten Jahren gingen die Einnahmen des Basars für einige Zeit an ein Entwicklungshilfeprojekt in Nepal und später an andere soziale Vorhaben, aber an der besonderen Atmosphäre des Weihnachtsbasars und seiner Wirkung auf die ganze Schulgemeinde hatte sich nichts geändert. Der jährliche Basar entwickelte sich in den Jahren sogar zum wichtigsten Treffpunkt der Ehemaligen.

Unter der Ägide Kleist entwickelte die Schule nicht nur ihre besondere Leidenschaft zum Feiern, sondern auch zum Reisen weiter. Halbjährliche Wandertage galten als Selbstverständlichkeit und Pflicht, Klassenreisen konnten jedes Jahr angesetzt werden, Studien- und Projektfahrten in der Oberstufe gingen ins Ausland (von Israel bis Norwegen, von Spanien bis Ungarn, auch in die DDR) und dauerten zwei Wochen (Selbst eine Yachtsegelreise auf der Ostsee mit 7 Schülern war keine wirkliche Besonderheit). Auch zusätzliche Kurzreisen übers Wochenende ermöglichte die Schulleitung sehr großzügig. Dazu kamen verschiedene internationale Begegnungsprogramme mit italienischen, französischen, spanischen, englischen und schottischen Schulen. 1999 unternahm die ganze Schule eine Ausfahrt auf mehreren Barkassen nach Krautsand. In einem neunjährigen Gymnasium geht die Zeit selbstverständlich anders, als wenn das Abitur nach acht Jahren abgelegt werden muss. Aber es galt auch die Überzeugung, dass Reisen ganz besonders einprägsame Erfahrungen und Erkenntnisse vermittelt und dass die eigentliche Bedeutung der Schulzeit als Lebenszeit eines Menschen sich keineswegs ausschließlich auf den Unterricht im Klassenzimmer bezieht.

Aus dem reichhaltigen sportlichen Leben, zu dem auch Volkstanzgruppen (Gerd Steinbrincker gestaltete vielbeachtete Auftritte mit Kosaken- und Zigeunertänzen), Segelkurse und Kampfsportarten gehörten, müssen die besonders erfolgreichen Disziplinen und ihre Lehrer, die die Hamburger Meisterschaften gewannen, hervorgehoben werden: Fußball (Harald Koyro), Volleyball (Claus-Jürgen Johannsen) und Badminton (Harald Koyro).

Wie viele andere Schulen auch führte das Gymnasium Altona fast jedes Jahr besondere Projekttage durch, die zu einem aktuellen Anlass (z. B. Golfkrieg), themengebunden (z. B. Auto) oder mit freier Themenwahl stattfanden. Das Millenniumsjahr 2000 war von dem Projekt „Schöpfung“ bestimmt. In zweijähriger Vorbereitung wurde die Aufführung von Haydns Schöpfung durch die Altonaer Singakademie in der Musikhalle mit eigenen Darbietungen und Ausstellungen aller Jahrgänge begleitet und unterstützt, die anschließend noch auf dem Deutschen Katholikentag und anlässlich eines Symposiums im Pädagogischen Institut der Universität Hamburg präsentiert wurden. Einige Ausstellungsstücke blieben der Schule über viele Jahre erhalten, so die in Ton gebrannten indianischen Schöpfungsmythen von Agüero und ein Kranz mit Puppen von Agnete Basedow, deren Arbeit mit einem Preis des International Puppet Festival in Krakau ausgezeichnet wurde. Diese Kunstwerke schmückten das Foyer der Schule bis ins Jahr 2016.

Die vielen kleineren und auch größeren Reformen von Ausbildung und Prüfung (in den Aufnahmebedingungen, in der reformierten Oberstufe, in der Stundentafel, in den Versetzungsregelungen), die es in den letzten vierzig Jahren gab, können an dieser Stelle nicht behandelt werden. Viele hatten auch kaum Auswirkungen auf das Schulleben. Eine Maßnahme jedoch hatte gravierende strukturelle Folgen für die Schule, nämlich die Einführung des achtjährigen Gymnasiums. Das erste G8-Abitur wurde in Hamburg in 2010 abgelegt. Die Planungen für die damit verbundene Umstellung auf einen Ganztagsbetrieb, mit Mittagessen usw. begannen entsprechend vorher. Die Schule brauchte eine Mensa. Parallel mit der Planung einer Mensa verlief die Vorbereitung einer Totalsanierung der Chemie-Labors. Die Behörde konnte überzeugt werden, beide Vorhaben in einem Neubau auf dem Schulgartengelände in der Bülowstraße zusammenzuführen. Joachim Reimer, in dessen Händen u. a. die Leitung der CTA-Ausbildung und die Hausverwaltung lagen, betreute dieses Vorhaben in enger Abstimmung mit dem Architektenbüro Möller und Seiffert, so dass die Schule zum Jubiläum 2007 ein drittes Gebäude bekam, das sehr repräsentable „Haus der Chemie“ mit einer Mensa für alle. Seitdem ist das Gymnasium Altona eine Schule an drei Standorten.

Die vielen Veranstaltungen und Vorhaben in diesen Jahren wurden erst durch die unermüdliche Hilfe des Hausmeisterehepaars Jens und Geli Baumhöfner möglich. Sie waren verliebt ins Gelingen und machten die Schule zum Ort ihres Lebens. Er spielte sogar viele Jahre lang mit Oberstufenschülern in einer Band. Sie war die Kraft, die im Hintergrund Cafeteria und Saftladen in Gang hielt. Sie kamen wenige Jahre nach G. Kleist und gingen kurze Zeit nach ihm. Ihre Verbindung mit der Schule kann man ein wenig ermessen, wenn man weiß, dass eine Schülerin, die dem Schulbetrieb sehr nahe stand, sich über den Auszug des Hausmeisters aus der Dienstwohnung wunderte, dachte sie doch, die Schule sei sein persönliches Eigentum.[4]

Schule auf der Suche nach neuen Wegen

Als Georg Kerl 2005 die Schulleitung übernahm, traf er auf einen sehr vielfältigen, lebendigen initiativreichen Betrieb, dessen Schülerzahlen im allgemeinen Trend auch schon wieder leicht anstiegen. Von Beginn an war ihm die Entwicklung von Unterrichtsmethoden wichtig, die in dieser Zeit allgemein als Antwort auf den PISA-Schock galten: die individuellen Lernverfahren. Das Kollegium unterstützte diese Ausrichtung, indem es zum Beispiel im Rahmen des 125-jährigen Schuljubiläums 2007 eine „gläserne Schule“ anbot. Eltern, Nachbarn, Journalisten und Erziehungswissenschaftlern der Universität Hamburg wurde ein ganzer Unterrichtstag angeboten, an dem die Gäste von außen nach Wunsch hospitieren und am Nachmittag in der Aula über das Erlebte diskutieren konnten. Georg Kerl mobilisierte die Kräfte der Schule und konzentrierte sie auf die Entwicklung des individuellen Lernens, das gleichwohl sozial und kooperativ gestaltet werden sollte. Seine engagierte Darstellung dieses Programms der Schule nach außen kam in der interessierten Elternschaft der umliegenden Stadtteile gut an. Mit vielen Maßnahmen straffte er die organisatorischen Abläufe und modernisierte er den Ruf der Schule. So wurde etwa auch ein schuleigenes Curriculum erarbeitet. Die neuen datengestützten Untersuchungen und Tests (Bildungsmonitoring) wurden öffentlichkeitswirksam einbezogen. Die erste im Auftrag der Schulbehörde durchgeführte Schulinspektion kam in ihrem Bericht zu einem sehr erfreulichen Ergebnis. Sein systemischer Leitungsstil und die zusätzlichen Anstrengungen, die er dem Kollegium abverlangte, blieben allerdings in der Schulgemeinde nicht ohne Konflikte. Die programmatische Neuorientierung, die Verjüngung des Kollegiums und der Wunsch der Eltern nach Urbanität beendeten einen gewissen Drang nach Westen in die vermeintlich besseren Schulen und führten zu einer wachsenden Akzeptanz des Gymnasium Altona weit über den Kreis der Nachbarschaft hinaus. Am Ende von Georg Kerls Dienstzeit hatte es sich, gemessen an den Anmeldewünschen, zu einer der beliebtesten Schulen des ganzen Schulbezirks entwickelt.

Im Zusammenhang der besonderen Vorhaben seit Anfang der Zweitausender Jahre sind noch einige zu nennen, die das kulturelle Schulleben nachhaltig bereicherten. Da ist zum einen der Neuaufbau eines Schulorchesters, das in den sechziger Jahren eingegangen war, durch Julia Saucke, der es seit 2010 in relativ kurzer Zeit gelungen ist, ein sehr respektables Bigbandorchester auf die Beine zu stellen. Außerdem gibt es seit 2003 einen „Literaturtee“, den Veronika Pilscheur zusammen mit Eltern über die Jahre zu einer festen Einrichtung mit Auftritten bzw. Lesungen namhafter Autoren (u. a. David Chotjewitz, Jens Huckeriede mit seinem Tüdelband-Projekt, Dirk Kurbjuweit, Claudia Kühn) entwickelte – regelmäßig auch im Programm der Altonale. Der Literaturtee hat ein an kulturellen Höhepunkten so reichhaltiges Leben entwickelt, dass seine Geschichte an eigener Stelle erzählt werden müsste. – Diese beiden Einrichtungen und die später von der Schulleitung ausgesprochenen Garantien für die Fächer Französisch und Latein als gleichberechtigte zweite Fremdsprachen neben Spanisch erleichterten es den bildungsbürgerlich orientierten Eltern in Ottensen, ihre Kinder am Gymnasium Altona anzumelden.

Zu einer ganz besonderen Sache entwickelte sich die im Jahr 2003 gegründete Schülerfirma FairChoc. Dass Schüler im Rahmen von Schule kommerziell ausgerichtete Firmen gründen, war keine neue Idee. Aber einem solchen unternehmerischen Projekt eine soziale Zielrichtung zu geben, ist in gewisser Weise typisch für das Milieu am Gymnasium Altona. Inspiriert und angeleitet von Jürgen Reisner von der kirchlichen „Arbeitsstelle Weitblick“ in Ottensen, an der der Schüler Ibrahim Özdemir ein Praktikum gemacht hatte, gründete dieser zusammen mit seinen Freunden eine Schülerfirma mit dem Ziel, die Idee des fairen Handels zu vertreiben. Die jungen Unternehmer ließen sich als Referenten ausbilden und für ihre Vorträge, die von interessierten Klassen, Vereinen und anderen Schulen gebucht werden konnten, bezahlen. Dieses Projekt kam in der Schülerschaft sehr gut an, fand über die Jahre immer neue Beteiligte und wurde von den Schulleitungen von Anfang an gefördert. Mit der Markteinführung eines eigenen Schokoriegels und besonders im Zusammenhang mit einer von dem jungen Lehrer Jan Raddatz begleiteten Reise der Schülerfirma im Jahr 2009 an den Ursprungsort ihrer Schokolade, nämlich zu ihren Partnern in die Dominikanische Republik, erhielt diese Firma großen Auftrieb und eine unüberhörbare Resonanz in der Öffentlichkeit.

Wegen des wachsenden Bedarfs an gymnasialen Schulplätzen im Stadtteil dachten Politik und Verwaltung für einige Zeit sogar über einen Ausbau des Gymnasium Altonas zu einer sechszügigen Schule nach. In den politischen Abstimmungsprozessen, an denen die Schule beteiligt wurde, konnte sich dieser Plan allerdings nicht durchsetzen. Stattdessen wurde in Altona ein drittes Gymnasium eröffnet. Vor dem gewaltigen Bauvolumen, das die Folge am Hohenzollernring gewesen wäre, bleibt die Schule also bewahrt.

Stefan Grübel, der neue Leiter begann nach der Pensionierung von Georg Kerl sein Amt 2014 in der Zeit der o. g. Planungen, von denen dann die immer wieder aufgeschobene Sanierung der beiden Gebäude an der Bleickenallee und am Hohenzollernring und ein Anbau an der Bülowstraße blieben. Aus dem „Haus der Chemie“ wird ein „Haus der Naturwissenschaften“. Von 2014 bis 2016 wechselten auch alle anderen Mitglieder der Schulleitung.[4]

Bekannte Schüler und Lehrer

- Carl F. W. Borgward (1890–1963), Ingenieur und Unternehmer

- Wilhelm Roloff (1900–1979), Kaufmann, NS-Gegner

- Rudolf Klement (1908–1938), deutscher Kommunist, Sekretär Leo Trotzkis

- Oswald Hauser (1910–1987), Philologe und Historiker, Hochschullehrer in Kiel und Aachen

- Hans Paulsen (* 1922), deutscher Chemiker und ehemaliger Professor für organische Chemie an der Universität Hamburg

- Rolf Boysen (1920–2014), deutscher Schauspieler

- Nikolaus W. Schües (* 1936), deutscher Reeder

- Reimer Gronemeyer (* 1939), deutscher Theologe, Soziologe und Hochschullehrer

- Klaus Waschk (* 1941), deutscher Zeichner und Buchillustrator

- Stephan Reimers (* 1944), evangelischer Theologe und deutscher Politiker

- Dietmar Schünicke (* 1944), deutscher Chorleiter und Musiklehrer

- Friedrich-Karl Praetorius (* 1952), deutscher Schriftsteller, Theater- und Filmschauspieler

- Klaus-Peter Siegloch (* 1946), deutscher Politiker, Journalist und Lobbyist

- Peter Zamory (* 1952), deutscher Politiker und Arzt

- Bettina Eistel (* 1961), deutsche Dressurreiterin, Moderatorin und Autorin

- Frank Trentmann (* 1965), deutscher Historiker und Professor für Geschichte am Birkbeck College

- Rüdiger Kruse (* 1961), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Bundestages

- Katja Haß (* 1968), deutsche Bühnenbildnerin

- Tanja Rübcke (* 1969), deutsche Sängerin und Schauspielerin

- Gregor Törzs (* 1970), deutscher Regisseur und Fotograf

- Johanna Christine Gehlen (* 1970), deutsche Schauspielerin

- Christian Rahn (* 1979), ehemaliger deutscher Fußballnationalspieler

- Samantha Viana (* 1982), deutsche Schauspielerin

- İhsan Ay (* 1987), deutsch-türkischer Schauspieler

- Eric Maxim Choupo-Moting (* 1989), deutsch-kamerunischer Fußball- und Nationalspieler

Literatur

- Otto Roll: Die Vorgeschichte der Oberrealschule zu Altona-Ottensen. Festschrift 50 Jahre. Eigenverlag, Hamburg 1932.

- Georg Wilhelm Rost: Die Geschichte unserer Schule von ihrer Anerkennung als Realschule i. E. bis zur Gegenwart. Festschrift 50 Jahre. Eigenverlag, Hamburg 1932.

- Wilhelm Hübener: Zur Geschichte der Schule in den letzten 25 Jahren. Festschrift 75 Jahre. Eigenverlag, Hamburg 1957.

- Hans-Peter Jorzick: Gymnasium Altona – unsere Schule im Umbruch. Festschrift 100 Jahre. Eigenverlag, Hamburg 1982.

- Gerhard Hahn: Gymnasium Altona, Reformschule 1970–1980. Festschrift 100 Jahre. Eigenverlag, Hamburg 1982.

- Reinhard Dargel, Joachim Dierk: „Deutschland muß leben, und wenn wir sterben müssen!“ – Zur Geschichte der Oberrealschule für Jungen Altona im Faschismus.Festschrift 100 Jahre. Eigenverlag, Hamburg 1982.

- Reinhard Dargel u. a.: Die wilden 70er Jahre am Gymnasium Altona. Protokolle von Interviews mit Ehemaligen. Hamburg 2007.

- Uwe Schmidt: Meyer, Peter. In: Franklin Kopitzsch, Dirk Brietzke (Hrsg.): Hamburgische Biografie. Band 4. Wallstein, Göttingen 2008, ISBN 978-3-8353-0229-7, S. 240–241.

- Hans-Peter Lorent: Täterprofile, Band 1. Landeszentrale für politische Bildung, Hamburg 2016, ISBN 978-3-929728-92-7.

Weblinks

Einzelnachweise

- Behörde für Schule und Berufsbildung zusammen mit dem Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ): Schulinfosystem SISy, Angaben zum Gymnasium Altona aus dem Schuljahr 2021/22. (Abgerufen im Januar 2022)

- CTA-Ausbildung Ausbildung zum CTA auf der Website der Schule. Abgerufen am 15. Februar 2018.

- Baudenkmal Gymnasium Altona Beschreibung auf Seite des Bezirksamtes Altona. Abgerufen am 15. Februar 2018.

- Schulgeschichte Geschichte der Schule auf der Webseite der Schule. Abgerufen am 15. Februar 2018.

- Die Oberstufe Beschreibung auf der Webseite der Schule. Abgerufen am 15. Februar 2018.

- Ein Riesenscheck für Basis&Woge.e.V. Artikel von Dorothea Grusnick vom 1. Februar 2017 auf der Webseite der Schule. Abgerufen am 15. Februar 2018.

- Internationale Schulprojekte Erasmus+ auf der Webseite der Schule. Abgerufen am 15. Februar 2018.

- Erasmus+ - Das Programm im Überblick Programmübersicht auf der offiziellen Webseite. Abgerufen am 15. Februar 2018.

- Mobiles Lernen: Start in die nächste Generation Projektbeschreibung auf Seite der Behörde für Schule und Berufsbildung. Abgerufen am 15. Februar 2018.

- Laptop-WLAN-Pilotprojekt ist gestartet Pressemitteilung der Schulbehörde vom 2. Dezember 2014. Abgerufen am 15. Februar 2018.

- Berufsorientierung Beschreibung des Konzepts Berufsorientierung auf der Webseite der Schule. Abgerufen am 15. Februar 2018.