Wengen (Südtirol)

Wengen (ladinisch La Val, italienisch La Valle) ist eine italienische Gemeinde mit 1398 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019) in Südtirol. Zusammen mit St. Martin in Thurn, Abtei, Corvara und Enneberg gehört Wengen zu den fünf ladinischen Gemeinden des Gadertals.

| Wengen | |

|---|---|

| (lad.: La Val, ital.:La Valle) | |

Wappen

Wappen von Wengen |

Karte  |

| Staat: | Italien |

| Region: | Trentino-Südtirol |

| Provinz: | Bozen – Südtirol |

| Bezirksgemeinschaft: | Pustertal |

| Einwohner: (VZ 2011/31.12.2019) |

1.299/1.398 |

| Sprachgruppen: (laut Volkszählung 2011) |

1,53 % deutsch 0,81 % italienisch 97,66 % ladinisch |

| Koordinaten | 46° 39′ N, 11° 55′ O |

| Meereshöhe: | 1.106–3026 m s.l.m. (Zentrum: 1353 m s.l.m.) |

| Fläche: | 39,03 km² |

| Dauersiedlungsraum: | 7,1 km² |

| Nachbargemeinden: | Abtei, Enneberg, St. Martin in Thurn |

| Postleitzahl: | 39030 |

| Vorwahl: | 0471 |

| ISTAT-Nummer: | 021117 |

| Steuernummer: | 81005390216 |

| Bürgermeister (2020): | Angel Miribung |

Geografie

Die Gemeinde Wengen ist 39,03 km² groß und befindet sich grob in der Mitte des von Norden nach Süden verlaufenden Gadertals (ladinisch Val Badia) in Ladinien. Die größten Siedlungsflächen, darunter der kleine Dorfkern St. Genesius (1320–1400 m s.l.m., San Senese) sowie zahlreiche kleinere Weiler (viles), befinden sich im nach Osten vom Haupttal abzweigenden Wengental (Val de Spëscia) das vom Wengener Bach (Rü de Ćiampló) durchflossen wird.

Im Osten und Südosten wird das Wengental von schroffen Gebirgskämmen der Fanesgruppe, einer Untergruppe der Dolomiten, begrenzt. Zu den bedeutendsten Bergen Wengens zählen (von Süden nach Norden) der Heiligkreuzkofel (2907 m, Sas dla Crusc), der Zehner (3026 m, Sas dles Diesc), der Neuner (2968 m, Sas dles Nü) sowie durch das Antonijoch (Ju de Sant’Antone) und das kleine Fanestal von den vorhergehenden getrennt die Antonispitze (2655 m, Piz de Sant’Antone) und der Pares (2396 m, Sas de Crosta). Große Teile des Wengener Anteils an der Fanesgruppe sind im Naturpark Fanes-Sennes-Prags unter Schutz gestellt. Im Norden trennt ein sanfter Höhenzug, der die Kreuzspitze (2021 m, Crusc de Rit) trägt, das Wengental von Enneberg. An den Südhängen dieser bewaldeten Kette befinden sich die meisten viles mit ihren landwirtschaftlichen Nutzflächen. Im Süden begrenzen die Armentara-Wiesen (Pra d’Armentara) das Wengental nach Abtei hin.

Der Anteil Wengens am Gadertaler Haupttal ist relativ klein. Hier befindet sich direkt an der Gader (Gran Ega) gelegen das Dorf Pederoa (1150–1200 m, Pidrô), wo die ganzjährig befahrbare Gadertalstraße Richtung Norden nach St. Martin in Thurn und weiter ins Pustertal in der Gegend von Bruneck führt, und wo die Straße zum Wengener Siedlungskern Richtung Osten abzweigt. An der westlichen Talseite des Gadertals befinden sich noch auf Wengener Gemeindegebiet Teile der nordöstlichen Ausläufer der Puezgruppe, die das Gadertal vom Campilltal trennen.

Geologie

Der Name Wengener Schichten oder Wengen-Formation, auf Italienisch Formazione di La Valle, stammt von diesem Dorf.

Geschichte

Eisenzeit

Auf den Almen der Ritwiesen und von Armentara finden sich viele kleine einfach gebaute Heu-Hütten. Es wird vermutet, dass diese in der Bauart bis auf die Latènezeit (300 bis 100 vor Christus) zurückgehen. Inzwischen sind auch diese Hütten vom technischen Fortschritt eingeholt worden, da das Heu jetzt in Plastiksäcken eingeschweißt wird (Ballen-Silage). Die alten Hütten dienen noch als Gerätehütte oder werden zu kleinen Freizeithütten umgebaut.

Mittelalter

Bereits in den Jahren 1039–1041 übertrug Graf Volkhold das obere Gadertal beiderseits des Gaderbaches dem von ihm gestifteten Kloster Sonnenburg (bei St. Lorenzen) im Zuge von dessen Gründungsausstattung.[1] Im sogenannten Calendarium Wintheri, einem Nekrolog des Brixner Domkapitels, aus der Zeit um 1225/30 ist erstmals Wengen selbst als Twenge genannt.[2] Aus dem Jahr 1296 stammt ein Sonnenburger Urbar, das einzelne Orte aufführt. Von Wengen werden Runch, „Pitzedatze“ (Picedac auf der westlichen Wengenseite) und Promperch (ebenfalls auf der westlichen Seite) und Rü genannt.[3]

Als ältestes Gehöft (oder Weiler) gilt Tolpëi hinter der Barbarakapelle und Alt-Wengen. 1382 wird die alte Kirche Hl. Genesius in Alt-Wengen erwähnt. Die Weiheurkunde der St.-Barbara-Kapelle, derer zweiten Schutzpatron der Hl. Florian ist, stammt aus dem Jahr 1491. Die Hl. Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute. Es wird vermutet, dass die Kapelle von Bergknappen aus dem Tal von Buchenstein (lad. Fodom) erbaut wurde. Einer lokalen Überlieferung zur Folge soll im nahen Tolpëi früher Silber abgebaut worden sein, was ebenfalls erklären könnte, weshalb die Schutzpatronin der Bergleute hier eine Kapelle hat. Für die Überlieferung spricht, dass der Schürfbau von Bleierzen und Silber für das 16. Jahrhundert nachgewiesen ist, also auch schon früher im 15. Jahrhundert betrieben worden sein könnte.

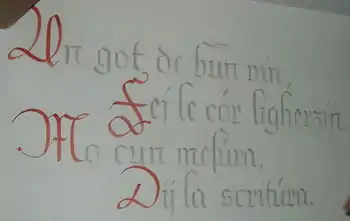

Die Abbildung links zeigt einen kleinen Ausschnitt aus dem Altarbild der Kapelle, das von „Giachomo Kolz anno 1806“ angefertigt wurde. Den Weg, der nach links unten führt, gibt es heute immer noch, er hat aber keine große Bedeutung mehr. Die Kapelle hatte die Funktion, mit ihrem Geläut und Glockenschlag akustisch das westliche Tal und die andere Wengenseite zu erreichen, da die alte Kirche ungünstig in einem Talwinkel gebaut wurde.

Im Mittelalter entstanden in Wengen ladinische Haustypen vom Typ „romanisches Haus“ (z. B. Furnacia) und dem späteren „gotisches Haus“ (Runch).

Neuzeit

Im 16. Jahrhundert Schürfbau von Eisenerzen und Silber in Tolpei unweit der Barbarakapelle, die der Schutzpatronin der Bergleute geweiht ist.

Im Jahre 1785 wurden unter Kaiser Joseph II. im Zuge des nach ihm benannten Josephinismus dem Kloster Sonnenburg seine Grundherrenrechte, die es bis dahin immer noch im Gadertal hatte, genommen. Im Zuge dieser Säkularisation wurde auch die Barbarakapelle 1786 (ähnlich wie die Heilig-Kreuz-Kirche (Abtei)) für eine nicht mehr bekannte Anzahl von Jahren gesperrt.

Im Jahr 1874 war die Einweihung der heutigen neuromanischen Hl.-Genesius-Kirche auf dem „Plan da Murin“ (Mühlplatz). Am Rande einer der Deckengemälde ist die Kirche selbst mit dem Neuner im Hintergrund abgebildet. 1933 wird dann die alte Hl.-Genesius-Kirche, die zu klein geworden war und seit der Einweihung der neuen Kirche kaum noch benutzt wurde, bis auf den Glockenturm und ein paar Fundament- und Mauerreste abgetragen. Durch die zentrale Lage der neuen Kirche ist auch die alte Barbarakapelle sozusagen funktionslos geworden.

Im Ersten Weltkrieg war Wengen gar nicht so weit von der Front entfernt. Die Dolomitenfront verlief südöstlich der Gader. Die Fanes war österreichisches Nachschubgebiet. Die Militärstraße dorthin verlief von der Nachbargemeinde Enneberg durch das Rautal. Wengen gehörte bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zum Gerichtsbezirk Enneberg und war Teil des Bezirks Bruneck.

Mit Ende des Ersten Weltkrieges kam Südtirol an Italien, so auch Wengen. Nach dem Ersten Weltkrieg versuchte Mussolini Südtirol zu italienisieren. Jeder Ort, auch die ladinischen, bekam eine italienische Bezeichnung, so wurde aus Wengen bzw. La Val wurde La Valle. (Das Gehöft oberhalb von La Val wird allerdings schon auf österreichischen Karten italienisch „Campo“ (Feld) genannt. Heute heißt es ladinisch Ćians.) Die ladinische Sprache wurde während des italienischen Faschismus (vgl. ausführlicher Questione Ladina) zum italienischen Dialekt erklärt. 1928 wurde das bis dato eigenständige Wengen der Gemeinde St. Martin in Thurn zugeschlagen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der „Befreiungsausschuss Südtirol“ aktiv. Strommasten wurden gesprengt, auch Polizisten wurden umgebracht, wobei die Täterfrage hier umstritten ist (Geschichte Südtirols). In Wengen wurde jedenfalls das Böllern verboten, das sonst an Feiertagen stattfand. Auch war eine Zeit lang das Andreas-Hofer-Lied für die Blaskapellen verboten. Einige alte Fotos von Wengen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts finden sich im Museum Ladin auf Schloss Thurn.

1951 wurde in Wengen die Sage vom Reich der Fanes von der Bevölkerung in szenischer Darbietung aufgeführt.

1964 wurde Wengen wieder aus St. Martin herausgelöst und erneut eine eigenständige Gemeinde.

1968 brannte das Gehöft „Costa“ ab und wurde neu aufgebaut.

Letztendlich brach die moderne Zeit in den 80er Jahren in Wengen herein, als alle Gehöfte an asphaltierte Fahrwege angeschlossen wurden. Nicht zuletzt machte dies das Zweite Autonomiestatut für die Autonomen Provinz Bozen – Südtirol möglich. Wie schon vorher andere Gemeinden Südtirols erlebt jetzt auch Wengen starkes Wachstum. In den 1950er Jahren bestand der Hauptort noch aus der Kirche, dem Haus des Messners, einem Wohnhaus und einem Gasthaus. Eine Ausdehnung erschien auch schwierig, weil talabwärts und bergaufwärts das Gelände wieder rasch steil wurde. Doch in den 1960er Jahren entstand am Abhang ein zweites Gasthaus, das inzwischen schon oft umgebaut und erweitert worden ist. Dies war nur der Anfang. Seitdem ist unterhalb und oberhalb von Wengen eine (noch) kleine Siedlung entstanden mit einigen Geschäften, zahlreichen Pensionen und Wohnhäusern. Eine Zersiedelung des Tales konnte bis jetzt aber vermieden werden.

Auch Wengen steht jetzt vor der Schwierigkeit, wie die alte gewachsene Kultur bewahrt bleiben kann. Die alten Bauernhäuser genügen nicht mehr modernen Anforderungen, sie werden verlassen, einige teuer und gelungen modernisiert, manche einfach abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Zum Teil werden neue Häuser in Anlehnung an ladinische Stilelemente errichtet, billigere Häuser werden einfach im „Tiroler Stil“ errichtet.

Pläne, Wengen dem Skisport zu erschließen, wurden nicht verwirklicht, auch aus Sorge um die Tradition. Trotzdem sind im Winter mehr Gäste in Wengen als im Sommer. Ein Shuttle-Bus befördert die Touristen in die nahen Skigebiete.

Rumestluns

Im neunzehnten Jahrhundert war Wengen mit seinem Heilbad (Al Bagn) in Rumestluns („Rumschlungs“, Bad Rumustluns, 1412 m s.l.m.) überregional bekannt. Rumestluns liegt südlich des Wengenbaches etwas schattig an der Mündung des von der Armentara kommenden Baches „Rü da la Gana“ (Bach zur wilden Frau) in den Wengenbach. Das Heilbad war ein Schwefelbad mit radioaktivem Wasser (3,1 Mache-Einheiten). Es soll gegen zahlreiche Krankheiten wie Geschlechtskrankheiten, Skorbut und skrofulöse Geschwülste geholfen und Rheuma, Rotlauf und Podagra vorgebeugt haben.

Als bekanntester Gast gilt Max Planck. Auf alten Fotos im Burgmuseum in Sankt Martin in Thurn sind englische Touristen mit einheimischen Fremdenführern in Rumestluns abgebildet. Das alte Bad wurde 1978 durch einen Neubau ersetzt und wird inzwischen nur noch als Gasthof betrieben. Die Quelle (Kieselsäure, Schwefelsäure, Schwefelwasserstoff und andere Stoffe) gilt als zu unergiebig bzw. die medizinischen Auflagen sind zu streng und damit zu teuer geworden, um den Betrieb zu lohnen.

Wirtschaft

Viele Einwohner verdienen ihren Lebensunterhalt im Tourismus (Wengen ist Mitglied des Tourismusverbands Alta Badia) und mit dem (Kunst-)Handwerk. Auch die Landwirtschaft spielt eine wirtschaftliche Rolle. Im etwas sonnenarmen Talort Pederoa ist an der Gadertalstraße ein kleines Gewerbegebiet entstanden mit (kunst-)handwerklichen Betrieben.

Bildung

In Wengen befindet sich eine Grundschule für die ladinische Sprachgruppe, die dem Schulsprengel der Nachbargemeinde Abtei angeschlossen ist.[4]

Politik

Bürgermeister seit 1965:[5]

- Giuseppe Videsott: 1965–1969

- Carlo Miribung: 1969–2000

- Franz Complojer: 2000–2015

- Angel Miribung: seit 2015

Religiöse Monumente und Sehenswürdigkeiten

Die bedeutendsten kirchlichen Gebäude sind die Pfarrkirche Hl. Genesius, die alte Kirche, von der noch in Alt-Wengen der Turm steht, und die Barbarakapelle, die zum Wahrzeichen des Ortes geworden ist.

Daneben gibt es weitere Kapellen in Rumestluns, in Pederoa, in Aiarei und eine neuere in Ćiampëi über dem Gadertal.

Schließlich gibt es kleine Wegekapellen bei Runch und Tolpei, auch die Prozessionsstationen um den Hauptort könnte man dazu zählen.

Zahlreich sind die Wegekreuze, die früher Wegegabelungen und gefährliche Stellen markierten oder als Orientierungshilfe dienten.

Bemerkenswert sind schließlich kleine Heiligtümer, die wohl noch auf heidnische Zeiten zurückgehen. Zwischen Baumwurzeln oder in kleinen Steinhöhlen finden sich noch gelegentlich kleine Madonnenaltäre. Unterhalb des Neuners im Gebiet des Naturparks Fanes-Sennes-Prags wurde an einem Felsblock auf einer einsamen Lichtung jüngst eine bronzene Tafel zu Ehren des heiligen Hubertus angebracht.

Ortsbezeichnungen

Neben den ladinischen Ortsbezeichnungen gibt es deutsche oder deutsch ausgesprochene ladinische Namen sowie italienische Ortsbezeichnungen.

Die Aussprache des Ladinischen folgt den Gepflogenheiten romanischer Sprachen, also Cians heißt Tschans und nicht "Zieans", Spëscia heißt Spescha ("Spessa"), j ist ein stimmhaftes "sch".

Einen Hinweis geben auch die einheimischen Familiennamen wie Colz, Comploier, Frenes, Miribung, Moling, Tavella mit den ladinischen Ortsnamen Côz, Frëines, Miribun, Morin, Taéla.

Künstler

- Dominikus Moling (* um 28. August 1691 in Wengen, Südtirol; † 27. Mai 1761 ebenda), Bildhauer

- Franz Tavella (* 10. Oktober 1844 in Wengen; † 12. Dezember 1931 in Brixen)

- die drei Musikerinnen von Ganes

Literatur

- Stefania A. Pitscheider: Die sakrale Kunst in La Val/Wengen. Pluristamp, Bozen 2003.

- Rudolf Schwindl: Die Eisenbergwerke und die Eisenhüttenwerke des Bischofs von Brixen in Buchenstein und im Gadertal. Istitut Ladin „Micurá de Rü“

- Karl Felix Wolff: Dolomitensagen. Sagen und Überlieferungen, Märchen und Erzählungen der ladinischen und deutschen Dolomitenbewohner. Mit zwei Exkursen Berner Klause und Gardasee. Unveränderter Nachdruck der 1989 in der Verlagsanstalt Tyrolia erschienenen sechzehnten Auflage. Verlagsanstalt Athesia Bozen 2003 [1913]. ISBN 88-8266-216-0 S. 462ff. werden Wengen und die Wengener erwähnt.

Tondokumente

- Kirchturmuhr:

Weblinks

- Offizielle Website der Gemeinde Wengen

- Landschaftsplan der Gemeinde Wengen. Amt für Landschaftsökologie, Autonome Provinz Bozen – Südtirol (PDF-Datei)

- Eintrag im Tirol Atlas des Instituts für Geographie an der Universität Innsbruck

Einzelnachweise

- Martin Bitschnau, Hannes Obermair: Tiroler Urkundenbuch, II. Abteilung: Die Urkunden zur Geschichte des Inn-, Eisack- und Pustertals. Band 1: Bis zum Jahr 1140. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 2009, ISBN 978-3-7030-0469-8, S. XXXI ff., 174–182 Nr. 201 (Einleitung und Gründungsbericht).

- Bertha Richter-Santifaller: Die Ortsnamen von Ladinien (Schlern-Schriften 36). Innsbruck: Wagner 1937, S. 1.

- Karl Wolfsgruber: Die ältesten Urbare des Benediktinerinnenstiftes Sonnenburg im Pustertal (Die mittelalterlichen Stiftsurbare des Bistums Brixen 1). Wien: Böhlau 1968.

- Schulsprengel Abtei. Südtiroler Bürgernetz, abgerufen am 25. Oktober 2014.

- Die Bürgermeister der Gemeinden Südtirols seit 1952. (PDF; 15 MB) In: Festschrift 50 Jahre Südtiroler Gemeindeverband 1954–2004. Südtiroler Gemeindenverband, S. 139–159, abgerufen am 16. November 2015.