Stiwoll

Stiwoll ist eine Gemeinde westlich von Graz im österreichischen Bundesland Steiermark mit 708 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2021).

Stiwoll | ||

|---|---|---|

| Wappen | Österreichkarte | |

|

| |

| Basisdaten | ||

| Staat: | Österreich | |

| Bundesland: | Steiermark | |

| Politischer Bezirk: | Graz-Umgebung | |

| Kfz-Kennzeichen: | GU | |

| Fläche: | 12,96 km² | |

| Koordinaten: | 47° 6′ N, 15° 13′ O | |

| Höhe: | 495 m ü. A. | |

| Einwohner: | 708 (1. Jän. 2021) | |

| Bevölkerungsdichte: | 55 Einw. pro km² | |

| Postleitzahl: | 8113 | |

| Vorwahl: | 03142 | |

| Gemeindekennziffer: | 6 06 47 | |

| Adresse der Gemeindeverwaltung: |

Stiwoll 24 8113 Stiwoll | |

| Website: | ||

| Politik | ||

| Bürgermeister: | Alfred Brettenthaler (ÖVP) | |

| Gemeinderat: (Wahljahr: 2020) (9 Mitglieder) |

||

| Lage von Stiwoll im Bezirk Graz-Umgebung | ||

Lage der Gemeinde Stiwoll im Bezirk Graz-Umgebung (anklickbare Karte) | ||

Blick von Westen auf Stiwoll | ||

| Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria | ||

Geografie

Geografische Lage

Stiwoll liegt in der Weststeiermark im Bezirk Graz-Umgebung ca. 15 km westlich der Landeshauptstadt Graz. Die Gemeinde liegt an der Lieboch, einem Nebenfluss der Kainach.

Gemeindegliederung

Die Gemeinde umfasst außer Stiwoll keine weiteren Ortschaften. Ortsteile sind Fallentsch, Farmegg, Kornberg, Weizberg sowie zahlreiche Einzellagen.

Nachbargemeinden

| Gschnaidt | Gschnaidt | Eisbach |

| Södingberg | .svg.png.webp) |

Eisbach |

| Södingberg | Stallhofen | Sankt Bartholomä |

Geschichte von Stiwoll und des oberen Liebochtals

Jungsteinzeit bis Völkerwanderung

Mit 3000 v. Chr. ist der Fund (um 1991) einer Rundnackenaxt aus der Jungsteinzeit datiert. Um 500 v. Chr. siedeln die Kelten wie die Taurisker dazu. Sie kennen bereits die Herstellung von Eisen. Aus der Römerzeit (15 v. Chr.–484 n. Chr.) war im Södingtal eine Brücke erhalten, welche erst 1980 von einem Hochwasser weggerissen wurde. In Stallhofen wurde eine Villa freigelegt und erforscht. Nach der Herrschaft Roms fielen um 500 die Stämme der Langobarden und Goten vorübergehend in die Steiermark ein. Neunzig Jahre später (ca. 590) folgten die Slawen.

Mittelalter

Im Jahr 743 beginnt die Christianisierung und Besiedelung unbewohnter Gegenden auf dem heutigen Gemeindegebiet. 860 schenkt der ostfränkische König Ludwig der Deutsche dem Erzbischof von Salzburg im Gratkorner Becken zwei Königshufen, die in der Folge zur Gründung der Kirche und Mutterpfarre Gratwein führen.

Magyaren fallen 894 in die ungarische Tiefebene ein und verwüsten von dort aus deutsche und slawische Siedlungen. Der spätere Kaiser Otto I. besiegt 955 die Magyaren am Lechfeld. In der Folge werden wieder Marken gegründet. Als Keimzelle der Steiermark wird die Mark an der Mur, später auch Karantanische oder Kärntner Mark, genannt. 970 erfolgt die erste Nennung der Grafschaft des Markgrafen Marquart, eines Eppensteiner Grafen aus dem oberen Murtal (Judenburg). Wenige Jahre später (976) teilt Kaiser Otto II. das Herzogtum Baiern. Kärnten wird erstes Herzogtum in Österreich und Marquart dessen Herzog.

Um 1200 wird die Knappenkapelle im Dorf errichtet. Zwanzig Jahre später (1220) erfolgt die erste urkundliche Nennung von Stiwoll. Der romanische Taufstein in der Kirche dürfte ebenfalls aus dieser Zeit stammen. Nach den Heimsuchungen der Pest werden im Södingtal komplette Dörfer ausgerottet und Landstriche von wenigen Überlebenden bewirtschaftet (1496 bewirtschaftet ein Überlebender in der Prunleithen alleine acht Gehöfte). Im 16. Jahrhundert wird nach der Reformation die Steiermark mehrheitlich protestantisch. Es kommt zu Aufständen der Bauern im Raum Graz wegen der drückenden Steuerlast.

Beginn der Neuzeit bis 19. Jahrhundert

Die nächste Katastrophe nach der Pest folgt mit dem Dreißigjährigen Krieg (1618–1648). Dieser bringt Verarmung, Leid und Tod. Über hundert Jahre später (um 1760) wird eine Kleinorgel mit vier Registern in der Kirche renoviert, welche seit den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts im Einsatz ist. 1786 wird die Pfarre zu Burgstall (St. Pankrazen und Stiwoll) mit der Filialkirche eine eigene Pfarre und erhält einen Lokalkuraten und eine Pfarrschule. Früher werden mehrere Höfe einer Herrschaft in näherer Umgebung zu einem Amt zusammengeschlossen. Ein Bauer wird von seiner Herrschaft zum Amtmann bestellt. Er dient als Mittelsmann zwischen Grundherren und Bauern und auch als Richter unter den Nachbarn. Dafür werden ihm einige Abgaben, das „Amtrecht“, erlassen. Er vertritt mit einem zweiten Amtmann die Herrschaft bei Verlassenschaftsabhandlungen als Schätzer. Ab 1771 führt ein Ortsrichter die Verwaltung der Katastralgemeinde. Er wird bereits von männlichen Steuerträgern gewählt und dann als Ortsrichter von der Bezirksobrigkeit Rein mit dem Sitz in Gratwein bestätigt. Damit beginnt auf dem Land eine kleine Mitbestimmung durch Einzelbefragung und Zuruf. Ab 1850 wird der Gemeindevorsteher zum Bürgermeister ernannt. Bis 1897 sind jedoch nur Männer mit einem entsprechenden Steueraufkommen wahlberechtigt; nach dem Ersten Weltkrieg sind alle wahlberechtigt.

1869 wird die Pfarrschule an die Schulgemeinde übergeben. 1876 erfolgt erstmals eine tägliche Postzustellung aus St. Bartholomä. Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, ab 1890, gibt es eine Agrarkrise. Die Folge ist eine erzwungene Umstellung auf Viehwirtschaft nach 1900.

1900 bis 1945

Im Jahr 1900 wird zwecks Selbsthilfe der Bauern eine Raiffeisenkasse gegründet. 1906 folgt die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr. Am 5. August 1925 gibt es erstmals elektrisches Licht in St. Oswald. 1938 erfolgt der Anschluss an das Deutsche Reich. In der Hoffnung auf das Ende der Not stimmen 100 % mit Ja zu Adolf Hitler als Führer (als Reichspräsident und Reichskanzler). Für die verarmten und gepfändeten Landwirte erfolgt eine Umschuldung. Der Gemeinderat erhielt einen politisch straff gelenkten zusätzlichen Verwaltungsapparat, der mit dem Einsetzen des totalen Krieges ab 1943 den Gemeinderat kaum in Aktion treten ließ. Durch die Einberufungen der Männer zur Wehrmacht gab es keine geordnete Arbeit in der Gemeindestube.

Seit 1946

Nach der Kapitulation 1945 besetzen die Russen die Weststeiermark und damit auch Stiwoll. Die Steiermark wird ab Juni 1945 bis 1955 der Britischen Besatzungszone zugeteilt. Der ehemalige Bürgermeister aus dem Jahr 1938 wird 1945 provisorisch wieder eingesetzt.

1948 erhält die Freiwillige Feuerwehr erstmals ein eigenes Rüstfahrzeug. Mit 10. März 1951 ist elektrisches Licht im Dorf und in der Schule verfügbar. Ende desselben Jahres, am 24. Dezember 1951, gibt es einen Telefonanschluss im Gemeindeamt. Ab den 1950er Jahren kommt es nach und nach zur Asphaltierung der Landesstraßen, zu Neubau von Gemeindestraßen und Hofzufahrten. 1955 wird für den Ortskern eine private Wasserleitung gebaut und zugleich eine Gemeinschaftswaschmaschine angeschafft. Ein Jahr später (1956) ist der Baubeginn der Gemeindewasserleitung vom Fallentsch bis zum Oswaldeck und in das Dorf, mit gleichzeitiger Verlegung der Telefonkabel. 1959 gibt es den ersten Fernseher bei vulgo Baderweber, dem Kirchenwirt, und zwei Tiefkühlhäuser werden errichtet. Am 3. September 1978 wird der Sportverein Stiwoll gegründet. Kurz vor der Jahrtausendwende, am 31. Dezember 1999, wird die im Krieg zerstörte große Glocke ersetzt und läutet das neue Jahrtausend ein. Im Jahr 2000 wird der Bau der Kanalisation begonnen.

Einer breiteren Öffentlichkeit wurde der Ort ab dem 29. Oktober 2017 bekannt, als der Gemeindebürger Friedrich Felzmann zwei Nachbarn im Zuge von Grundstückstreitigkeiten mittels eines Kleinkalibergewehrs erschossen und eine Frau verletzt haben soll. Er flüchtete vermutlich mit seiner Waffe. Am Folgetag wurde vom Polizei-Hubschrauber (mit FLIR) aus sein Flucht-Kfz wenige Kilometer entfernt versperrt gefunden. Umfangreiche Durchsuchungen mit erheblichem Personaleinsatz durch die Polizei assistiert durch zwei gepanzerte Wägen IVECO-„Husar“ des Bundesheers verliefen ohne weiteren Erfolg.[1] Kräfte des Einsatzkommandos Cobra untersuchten „unter widrigsten Bedingungen“ die Stollen des ehemaligen „Silberbergwerks“ und andere Höhlen.[2] Am 7. Dezember 2017 wird Felzmann als Flüchtiger in die Liste „Europe's Most Wanted Fugitives“ aufgenommen. Am 26. Jänner 2018 wird berichtet, dass die 20-köpfige Sonderkommission Friedrich der Polizei, die rund 400 Hinweise abgearbeitet hat, Anfang Februar aufgelöst wird. 5000 Euro Belohnung werden für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung von Felzmann führen. In der Zeit nach der Tat blieben Schulen und Kindergärten geschlossen und die Allerheiligen-Prozession wurde abgesagt.[3]

Tätigkeiten

Jede Familie muss im Mittelalter neben Pachtzins, Steuern, Zehent für die Pfarre und etlichen anderen Verpflichtungen auch nicht erwerbstätige Familienmitglieder versorgen. Die Bauern sind den Adeligen unterworfen, das zeigt ein Ansuchen eines ehemaligen studierten 69-jährigen mittellosen Schreibers (Notars), der aus Stiwoll stammt. Er ist aus Not gezwungen Hilfe zu suchen und schreibt an die Obrigkeit, den Sohn seines ehemaligen Dienstgebers, in dem er – erblindet, gehörlos und stark pflegebedürftig – um die Aufnahme in das Kaiserspital oder bei der Herrschaft selbst, zusammen mit seinem ihn versorgenden Sohn, bittet. Er erhält keine Antwort! Die damals herrschende Schicht zeigt kein Verständnis für Untergebene.

Das Leben in diesem eher abgeschiedenen Tal war auch damals sehr bescheiden. Es gab nur sehr wenige Berufe, denn das Gebiet bot keine besonderen Möglichkeiten. Hauptberuflich arbeiteten so gut wie alle als Kleinbauern, doch sie brauchten einen Nebenerwerb um überleben zu können. Wer handwerklich geschickt war, spezialisierte sich als Schuster, Weber, Wagner, Schmied oder Müller. Noch heute findet man viele Nachnamen oder Hausnamen, die auf diese Zeit zurückgehen. Erst im 19. Jh. finden wir in der Landgemeinde ausgebildete Handwerker, die dann auf die Stör gingen und so lange auf einem Hof blieben, bis sie nicht mehr gebraucht wurden. Mit der Technisierung, der besseren Ausbildung und steigenden Mobilität nach dem Zweiten Weltkrieg endete diese Art des Erwerbs.

Bergbau

Sehr wichtig war der Bergbau in diesem Gebiet. Vermutlich begannen die Bayern damit. Doch der Name des Hügels, wo geschürft wurde, Raudnerkogel, leitet sich vom slawischen „ruda“ ab, was auf Deutsch Erz heißt. Das deutet darauf hin, dass schon die Karantaner davor vom Erzvorkommen wussten.

Mit Sicherheit weiß man, dass der Bergbau in der Zeit zwischen 1752 und 1768 wegen ausbleibender Erträge eingestellt worden ist. Auch hierzu gibt es eine Sage, die erzählt, dass einmal eine Frau mit ihrem Sohn bei den kegelnden Knappen vorbeikam. Die übermütigen Männer rissen dem Knaben den Kopf ab, benutzten ihn als Kugel, und seine Füße verwendeten sie als Kegel. Die Frau leerte daraufhin einen Sack Grieß aus und rief: „So viele Jahre, wie hier Körner liegen, soll es kein Erz mehr geben!“ Am nächsten Tag fanden die Knappen tatsächlich keines mehr. Eine andere Erzählung besagt, dass Wasser in den Bergbau eingebrochen sei. Die Stollen sind zum Großteil noch erhalten, das ganze System der Gänge ist sehr weit verzweigt. Über die Verarbeitung der Erze weiß man nichts, doch in der näheren Umgebung des Bergwerkes gibt es Namen wie z. B. Schmelzer, den Münzgraben oder die Kohlwiese, die auf Erzverarbeitung hindeuten.

Als der vermutete Hauptstolleneingang 1900 von einem Lehrer geöffnet wurde, konnte er damals noch Reste von hölzernen Schienen erkennen, ein Deckeneinbruch verhinderte das weitere Erforschen. Im Laufe der Zeit wurden immer mehr Stollen geöffnet. Bei der Erkundung der Gänge und Schurfe durch Fachleute (1950) fällt auf, dass der gesamte Bergbau unter einer mächtigen Schieferplatte liegt, wo alle Erz führenden Schichten ausgeschürft worden sind.

Die Erzlagerstätten gehören zu jenen des Grazer Paläozoikums, die eingehend untersucht sind.[4]

Schule

Bereits im Jahre 1786 gab es mit der Errichtung einer selbständigen Pfarre bei vulgo Dorfpeter 3 Jahre hindurch Unterricht, während das Messnerhäusel zum Schulhaus ausgebaut worden war. Ab 1789 wohnte der Lehrer im Schulhaus. Er war auch Messner und Organist. Schulbücher waren schon vorhanden. Anfangs gingen von 32 schulfähigen Kindern nur 15 zum Unterricht. Als höchste Schülerzahl waren 1875 203 Kinder als schulpflichtig erhoben. Davon aber besuchten nur 165 Schüler in 3 Klassen zeitweise den Unterricht (der Schulsprengel reichte bis zur Söding, nach Schirning, mit Teilen von Jaritzberg und Rassberg). 1963 wurde das neue Schulhaus mit 3 Klassenzimmern, einem Gymnastikraum und einer Schulküche, anfangs auch die Berufsschule für Mädchen, in Betrieb genommen. Bei Einführung der Hauptschulpflicht wurde 1986 die Küche in einen Kindergarten umfunktioniert. Das alte Schulhaus wurde 1973 abgerissen. Derzeit nehmen jährlich rund 40 Grundschüler in zwei Klassen am Unterricht in Stiwoll teil.

Landwirtschaft

Die Landwirtschaft war die wichtigste Lebensgrundlage der hiesigen Bevölkerung. Jahrhundertelang veränderte sie sich kaum. Landwirte verwendeten statt Ochsen Zugkühe, denn Kühe konnten kalben und lieferten Milch. Die Wiesen wurden erst nach der Grasblüte gemäht, damit Samen vorher ausfallen konnten. Die Knechte trugen den ganzen Sommer lang dieselbe unverwüstliche Lederhose und genagelte Schuhe. Um 1890 brachte der Handel billiges Getreide per Bahn aus dem Ausland. Für die Bergbauern lohnte sich der Getreideanbau nicht mehr, bald waren sie ohne Einnahmen so verschuldet, dass Grundstücke und Höfe zerstückt immer wieder versteigert werden mussten. Bauern konnten sich auch Knechte und Mägde kaum mehr leisten. Schuhe trug man nur am Feiertag, zur Arbeit genagelte Bergschuhe. Kinder liefen bis zum ersten Schnee bloßfüßig in die Schule.

Nach 1950: Landwirtschaftslehrer schulen Bäuerinnen und Bauern. Bewusste Viehzucht und Düngewirtschaft führt zur Milchleistungssteigerung von 2000 Liter bis über 8000 Liter pro Jahr. Die ersten Traktoren werden nach 1950 angeschafft. Dadurch wird Zeit gespart und der Ertrag erhöht. Durch die Technisierung und die Lebensumstände veränderte sich die Nutzung der zur Verfügung stehenden Flächen. Wurden sie früher zum Ackerbau genutzt, um die eigene Ernährung sicherzustellen, dienen sie heute großteils als Wiesen und Weiden, um das Vieh zu versorgen, um dadurch Milch und Fleisch zu erzeugen.

Die bessere Ausbildung ermöglicht auch den kleinen Landwirten als Facharbeiter mit eigenen Fahrzeugen zur Arbeit zu pendeln. Viele Jugendliche studieren nun und verlassen ihre Heimat. Das Tal vergreist zunehmend, wird aber als Zweitwohnsitz immer begehrter.

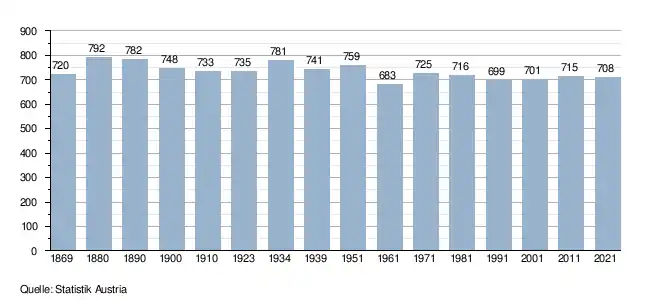

Bevölkerungsentwicklung

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Bauwerke

Zur Entstehung der Pfarrkirche Stiwoll gibt es folgende Sage: Ursprünglich wollte man diese auf der Hochebene des Kornberges erbauen (Kornberg und Weizberg sind die beiden Hügel zwischen denen das Dorf liegt). Der Grund wurde eingefriedet, ein Bild der Mutter Gottes aufgestellt, auch drei Leichname waren dort bereits beerdigt worden. Doch am nächsten Tag war das Bild verschwunden, man fand es in einem Dorngebüsch im Tal. Es wurde wieder auf den Berg gebracht. Als man es dann ein drittes Mal im Dorngebüsch gefunden hatte, glaubte man an eine Fügung Gottes und erbaute die Kirche an der Fundstelle. Alte Leute kennen noch den Steig, die „Hale Stiagn“ (Heilige Stiege), den das Bildnis genommen haben soll. Doch dieser Weg kam nach dem Ausbau der Straßen ab. Das Baudatum der Kirche, die zuerst nur eine Kapelle der Knappen (dazu später) gewesen sein soll, ist unbekannt. Um 1300 stiften die Bergleute der Sage nach die „silberne“ Barbara Glocke. Sie ist eine der ältesten Glocken der Steiermark, die heute noch in Verwendung steht.

Das Langschiff mit einer ursprünglich gezimmerten, wahrscheinlich bemalten Decke ist spätromanisch. Innen an der Nordseite wird ein romanisches Fresko des heiligen Christophorus freigelegt, das von Pfeilern des nachträglich eingezogenen frühgotischen Tonnengewölbes teilweise verdeckt ist. Der Taufstein mit dem Becken ist aus dem heimischen Konglomerat. Vor dem Altar wurde ein Skelett (vermutlich des Stifters der Kapelle) entdeckt und tiefer gelegt. Unter dem 5/8 Chorschluss (1422) wurde ein fast quadratisch angelegter Mauerrest eines früheren Ostturmes gefunden. Der Westturm datiert aus 1539, trägt 4 Glocken: vor 1300 (Barbaraglocke), 1555, 1694 und 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, die im Ersten Weltkrieg zerstört und 1999 zur Jahrtausendwende erneuert wurde. Die Generalsanierung erfolgt 1970 bis 1972.

Rund einen Kilometer westlich der Ortsmitte findet sich die Lourdes Grotte. Ihr Wasser soll heilsam gegen Augenkrankheiten wirken.

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr

Stiwoll liegt abseits der Hauptverkehrsstraßen. Die Pyhrn Autobahn (A9) ist ca. 17 km entfernt und über die Anschlussstelle Gratkorn (173) erreichbar, die Süd Autobahn ca. 24 km und über die Anschlussstelle Mooskirchen (200) erreichbar.

In Stiwoll befindet sich kein Bahnhof. Der nächstgelegene Bahnhof ist Gratwein-Gratkorn und liegt ca. 13 km entfernt. Er bietet Zugang zur Südbahn mit stündlichen Regionalzug-Verbindungen nach Graz und Bruck an der Mur.

Der Flughafen Graz ist etwa 30 km entfernt.

Politik

Bürgermeister

Bürgermeister der Gemeinde ist Alfred Brettenthaler (ÖVP).

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus neun Mitgliedern und setzt sich nach der Gemeinderatswahl 2020 aus Mandataren folgender Parteien zusammen:[5]

Die letzten Gemeinderatswahlen brachten die folgenden Ergebnisse:

| Partei | 2020[5] | 2015[6] | 2010[7] | 2005[8] | 2000 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Stimmen | % | Mandate | Sti. | % | M. | Sti. | % | M. | Sti. | % | M. | Sti. | % | M. | |

| ÖVP | 332 | 68 | 6 | 299 | 60 | 6 | 289 | 56 | 5 | 284 | 54 | 5 | 282 | 56 | 5 |

| SPÖ | 153 | 32 | 3 | 196 | 40 | 3 | 231 | 44 | 4 | 246 | 46 | 4 | 220 | 44 | 4 |

| Wahlbeteiligung | 81 % | 83 % | 89 % | 91 % | 90 % | ||||||||||

Literatur

- Erich Fink: Stiwoll und das obere Liebochtal. Eine Chronik. Gemeinde Stiwoll (Hrsg.), Graz 2005.

Weblinks

- 60647 – Stiwoll. Gemeindedaten, Statistik Austria.

Einzelnachweise

- derstandard.at – "Nach Doppelmord in Stiwoll: Verdächtiger nun auf „Most-Wanted-Liste“

- Nach Doppelmord: Stollensystem durchsucht orf.at, 1. November 2017, abgerufen 1. November 2017

- Soko Friedrich wird eingestellt, jetzt 5000 Euro „Kopfgeld“ kleinezeitung.at, 26. Jänner 2018, abgerufen 26. Jänner 2018. – Bildbericht, Chronologie.

- Leopold Weber: Die Blei-Zinkerzlagerstätten des Grazer Paläozoikums und ihr geologischer Rahmen. Archiv für Lagerstättenforschung der Geologischen Bundesanstalt Band 12, Wien 1990. ISBN 978-3-900312-72-5. (PDF; 29 MB)

- Wahlen 2020. Land Steiermark, abgerufen am 1. November 2021.

- Wahlen 2015. Land Steiermark, abgerufen am 1. November 2021.

- Wahlen 2010. Land Steiermark, abgerufen am 1. November 2021.

- Wahlen 2005. Land Steiermark, abgerufen am 1. November 2021.