Stift Sankt Florian

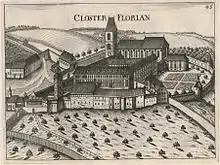

Das Stift Sankt Florian, eines der größten und bekanntesten Klöster aus der Barockzeit in Österreich, steht in der Marktgemeinde St. Florian nahe Linz in Oberösterreich. Die römisch-katholische Stiftskirche Mariä Himmelfahrt ist Pfarrkirche und Basilica minor. Sie gehört zum Dekanat Enns-Lorch in der Diözese Linz. Die Stiftsbasilika und das Kloster als Gesamtanlage stehen unter Denkmalschutz.

.JPG.webp)

Seit dem Jahr 1071 besteht hier eine Gemeinschaft der Augustiner-Chorherren, der jetzigen Kongregation der österreichischen Augustiner-Chorherren. Die prachtvollen, nahezu unversehrt erhaltenen Barockgebäude mit der Stiftsbasilika sind unter den Baumeistern Carlo Antonio Carlone, Jakob Prandtauer und Johann Gotthard Hayberger von 1686 bis 1750 entstanden.

Geschichte

.JPG.webp)

Der Ursprung des Stiftes St. Florian ist durch Quellen nicht belegt. Eine Überlieferung aus dem 9. Jahrhundert, die Passio Floriani, erzählt vom Märtyrertod des ersten namentlich bekannten Christen auf dem heutigen Gebiet Österreichs: des Heiligen Florian. Nach der Passio Floriani wurde Florian nach seinem Tod im Jahre 304 an der Stelle, wo sich heute das Stift St. Florian erhebt, bestattet. Damit lässt sich eine Verehrungtradition des heiligen Florian ab dem 4. Jahrhundert an der Stelle des heutigen Stiftes vermuten. Das erste schriftliche Zeugnis einer Klosteranlage geht auf karolingische Zeit im Jahr 819 zurück.[1] 1071 wurden im Stift St. Florian die Augustiner-Chorherren als Reformgemeinschaft durch Bischof Altmann von Passau eingeführt. Sie versehen seither klösterliche und seelsorgliche Aufgaben (das Stift betreut 33 inkorporierte Pfarren).

1140/50 entstand im Scriptorium des Stiftes die Riesenbibel von St. Florian, ein Kunstwerk der romanischen Buchmalerei.

Im Dezember 1162 erwarb das Stift die erste Pfarre außerhalb von Oberösterreich.[2] Mit der Wachauer Mutterpfarre St. Michael wurden auch deren Filialen St. Margareta und St. Ulrich in Mühldorf sowie St. Florian in Wösendorf übernommen. In der Wachau kamen 1258 noch die Filiale Weißenkirchen und später der Lesehof samt Weingärten in Weinzierl im östlichen Gemeindegebiet von Krems hinzu.[3]

1686 begann der barocke Neubau der Stiftsgebäude durch Carlo Antonio Carlone, der bis zu seinem Tod (1708) als Baumeister hier wirkte. In seiner Zeit entstanden Kirche und Westtrakt mit der eindrucksvollen Hauptfassade. Nach Carlones Tod 1708 übernahm Jakob Prandtauer die Baustelle, der sie im Wesentlichen in Carlones Sinn weiterführte, zugleich aber auch seine Handschrift hinterließ und von hier entscheidende Anregungen für Stift Melk empfing. In seiner Zeit entstanden der Südtrakt mit dem prachtvollen Marmorsaal, das Sommerrefektorium als Annexbau an der Ostseite des Stiftes, der Konventbau und vieles mehr.

Nach dem Tod Prandtauers 1726 führte der Florianer Baupolier Jakob Steinhueber seine Pläne fort. Nur zum Bau der Stiftsbibliothek zog man einen weiteren Baumeister, den Steyrer Gotthard Hayberger, heran (1744). Ca. 1750 wurden die Bauarbeiten am Stift beendet. Das Stift St. Florian konnte im Wesentlichen nach den Plänen verwirklicht werden und stellt eine barocke Einheit dar.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das Stift zum Zentrum der oberösterreichischen Geschichtsforschung, als dessen wichtigste Vertreter Franz Xaver Pritz und Jodocus Stülz zu nennen sind. Von 1848 bis 1855 wirkte Anton Bruckner als Stiftsorganist; er ist direkt unter der von Franz Xaver Krisman erbauten Brucknerorgel bestattet.

Im Jänner 1941 wurde das Stift durch die Gestapo beschlagnahmt und enteignet. Die Chorherren und ihr Propst Vinzenz Hartl wurden ausgewiesen, konnten aber ihr klösterliches Leben in Kloster Pulgarn bei Steyregg fortsetzen. Ab 1942 hatte die Reichsrundfunkgesellschaft unter ihrem Generaldirektor Heinrich Glasmeier hier ihren Sitz. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges konnten die Chorherren wieder ins Stift zurückkehren.

Nach Leopold Hager, Johannes Zauner (* 1913 Walding; † 24. September 1977 in St. Florian) und Wilhelm Neuwirth (1977–2005) ist seit 2005 Johannes Holzinger der 57. Propst von Sankt Florian. Aktuell gehören ihm 30 Chorherren an. (Stand Jänner 2021)[4]

Liste der Pröpste

Die folgende Liste der Prälaten basiert großteils auf der Prachthandschrift, die im Auftrag von Probst Johann Georg Wiesmayr im Jahr 1740 vom Florianer Chorherren Johann Evangelist Pachl (1677–1744) erstellt und vom Kammerdiener Karl Anselm Heiß in Zierschrift auf Pergament übertragen wurde.[5]

- Hartmann, amtierte 1071–1099, erster Probst des 1071 reformierten Klosters

- Isimbert, amtierte 1099–1123

- Dietmar I., amtierte 1124–1152

- Heinrich I., amtierte 1153–1172

- Engelbert I., amtierte 1172–1202

- Otto, amtierte 1203–1213, ab 1214 Bischof zu Gurk

- Altmann, amtierte 1213–1223

- Bernhard, amtierte 1224–1240

- Dietmar II., amtierte 1240–1250

- Arnold I., amtierte 1250–1256

- Sibito, amtierte 1257–1258

- Arnold II., amtierte 1258–1271

- Konrad, amtierte 1272–1277

- Ulschalk, amtierte 1277–1283

- Ulrich von Patnanger (* in Enns), amtierte 1283–1295

- Einwik Weizlan (* in Enns), amtierte 1295–1313

- Heinrich II. von Marsbach, amtierte 1314–1321

- Wernher von Winkel, amtierte 1322–1331

- Heinrich III. Piber, amtierte 1331–1350

- Johannes I., amtierte 1350–1353

- Weigand Mosinger, amtierte 1354–1372

- Albert von Rana, amtierte 1372–1381

- Stephan Zainkgraben (Zeingraben), amtierte 1382–1407

- Jodok I. Pernschlag, amtierte 1407–1417

- Kaspar I. Seisenecker, amtierte 1417–1436

- Lukas Fridensteiner von Maur, amtierte 1436–1459, bekam 1458 von Papst Pius II. Piccolomini (1458–1464) das Recht der Pontifikalien

- Johann II. Stieger, amtierte 1459–1467

- Kaspar II. Vorster, amtierte 1467–1481

- Peter II. Sieghartner, amtierte 1481–1483

- Leonhard Riesenschmied (* in Lembach im Mühlkreis), amtierte 1483–1508

- Peter III. Maurer (* in St. Florian), amtierte 1508–1545, resignierte

- Florian Muth (* 1491 in St. Florian), amtierte 1545–1553

- Siegmund Pfaffenhofer (* in St. Florian), amtierte 1553–1572

- Georg I. Freuter (* in Coburg), amtierte 1573–1598

- Vitus (Veit) Widmann († 20. Jänner 1612), amtierte 1599–1612

- Leopold I. Zehetner (* 1573 in St. Florian; † 30. September 1646), amtierte als Propst 1612–1646

- Mathias Gotter (* in Krummau), amtierte als Propst 1646–1666

- David Fuhrmann (* 1621 in Straubing; † 6. Oktober 1689 in Linz), amtierte 1667–1689, erster Lateranischer Abt

- Matthäus I. von Weißenberg (* 1644 in Steyr; † 1700 in St. Florian), amtierte als Propst 1689–1700

- Franz Klausius (Clausius) Kröll, amtierte als Propst 1700–1716

- Johann III. Födermayr, amtierte als Propst 1716–1732, ließ Schloss Hohenbrunn errichten

- Johann Georg II. Wiesmayr (* 4. April 1695), amtierte als Propst 1732–1755

- Engelbert II. Hofmann, amtierte als Propst 1755–1766

- Matthäus II. Gogl, amtierte als Propst 1766–1777

- Leopold II. Trulley, amtierte als Propst 1777–1793

- Michael I. Ziegler, amtierte als Propst 1793–1823

- Michael II. Arneth, amtierte als Propst 1823–1854

- Friedrich Mayer, amtierte als Propst 1854–1858

- Jodok II. Stülz, amtierte als Propst 1859–1872

- Ferdinand Moser, amtierte als Propst 1872–1901

- Josef Sailer, amtierte als Propst 1901–1920, Generalabt der österreichischen Augustiner-Chorherrenkongregation 1907–1920

- Vinzenz Hartl, amtierte als Propst 1920–1944

- Leopold Hager, amtierte als Propst 1944–1968, resignierte 1968

- Johannes Zauner, amtierte als Propst 1968–1977

- Wilhelm Neuwirth, amtierte als Propst 1977–2005, 1987–2002 Generalabt der österreichischen Augustiner-Chorherrenkongregation

- Johannes Holzinger (* 12. April 1951), amtiert als Propst seit 2005

Rundgang im Stift

Stiftsbibliothek

Die Bibliothek umfasst ca. 150.000 Bände. Ein wahres barockes Juwel ist der Hauptsaal der Stiftsbibliothek, der zahlreiche wunderschöne Tischlerarbeiten und ein berühmtes Fresko von Bartolomeo Altomonte zeigt. Die Bibliothek birgt viele wertvolle mittelalterliche Handschriften und Frühdrucke, von denen viele nach dem Zweiten Weltkrieg von Eleonore Klee sachgerecht restauriert wurden. Zum Bibliotheksbestand gehörte bis 1931 auch der Florianer Psalter.

Kunstsammlungen

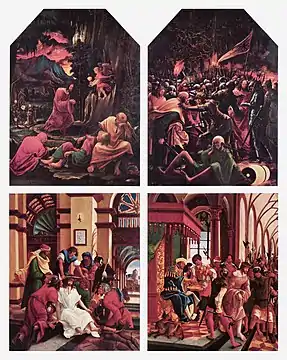

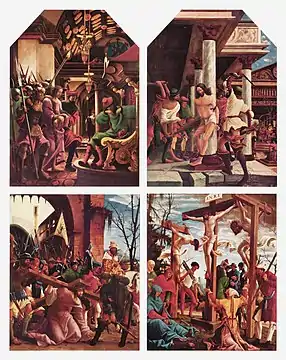

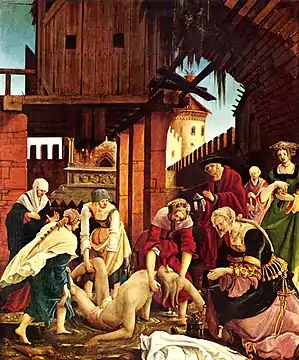

Im Stift gibt es eine gotische und barocke Galerie. Am bekanntesten sind die gotischen Tafelbilder des Sebastianaltares von Albrecht Altdorfer (Donauschule).[6] Das Stift birgt noch weitere Kunstschätze aus vielen Bereichen.

- Der Sebastiansaltar von Albrecht Altdorfer

Linker Innenflügel, Szenen oben: Christus am Ölberg, Gefangennahme Christi, Szenen unten: Dornenkrönung, Handwaschung des Pilatus

Linker Innenflügel, Szenen oben: Christus am Ölberg, Gefangennahme Christi, Szenen unten: Dornenkrönung, Handwaschung des Pilatus Rechter Innenflügel, Szenen oben: Christus vor Kaiphas, Geißelung Christi, Szenen unten: Kreuztragung, Kreuzigung Christi

Rechter Innenflügel, Szenen oben: Christus vor Kaiphas, Geißelung Christi, Szenen unten: Kreuztragung, Kreuzigung Christi Rechter Außenflügel, Szene oben: Martyrium des hl. Sebastian

Rechter Außenflügel, Szene oben: Martyrium des hl. Sebastian Rechter Außenflügel, Szene unten: Bergung des Leichnams des hl. Sebastian

Rechter Außenflügel, Szene unten: Bergung des Leichnams des hl. Sebastian

Marmorsaal

Der Marmorsaal ist einer der schönsten Saalbauten aus der Zeit des Barocks und trägt die deutliche Handschrift von Jakob Prandtauer. Die künstlerische Ausgestaltung spielt auf die Zeit der Türkenkriege an. Kaiser Karl VI. und Prinz Eugen finden darin ihre Verherrlichung. Das Deckengemälde von Bartolomeo Altomonte zeigt eine Apotheose Karls VI. als Türkensieger und drückt die Hoffnung auf eine neu anbrechende Friedenszeit aus. Die Stuckierung stammt von dem in St. Florian lebenden Franz Josef Holzinger, der von 1719 bis 1750 zahlreiche Räume des Klosters ausstattete.

Kaiserzimmer

Die 14 Kaiserzimmer im Stift waren für den Besuch des Kaisers und seiner Begleitung eingerichtet. Neben den prunkvollen Räume für den Kaiser und die Kaiserin finden sich noch weitere Räume wie z. B. das Soldatenzimmer, das ein kurioses Bett birgt. Das Soldatenzimmer sowie das Alexanderzimmer wurden vom Winterthurer Maler Felix Meyer (und seinem Sohn) gefertigt und ist eines seiner bedeutendsten Werke.

Stiftsbasilika

Die Stiftskirche ist Mariä Himmelfahrt geweiht. Weitere Patrone sind der heilige Florian und der heilige Augustinus. Im Jahr 1999 ist die Kirche durch Papst Johannes Paul II. zur Basilika minor erhoben worden. An dieses Ereignis erinnert ein Papstwappen von Klaus Wedenig links hinter dem Abschlussgitter.

Chorgestühl

Besondere Prunkstücke im Kuppelraum sind die reichgeschnitzten Chorstühle, die von den beiden Chororgeln bekrönt werden. Das Chorgestühl ist ein Gemeinschaftswerk des Linzer Bildhauers Adam Franz und des Bozners Jakob Auer (1702), der die vier Figuren der lateinischen Kirchenväter sowie die Statuen Mariens und des Verkündigungsengels mit ihren begleitenden kleinen Engeln auf der Spitze der Chororgeln schuf.

Kanzel

Die Kanzel aus schwarzem Lilienfelder Marmor und der Schalldeckel aus Lindenholz stammen vom Wiener Hofbildhauer Josef Ressler (1755). Der Ordensvater Augustinus hält sein brennendes Herz – das Symbol der Liebe – zur Kirchenkuppel hinauf, in der die Krönung Marias dargestellt ist. Zwei Putti versuchen zwei Irrlehrer von der Kanzel zu stürzen.

Krypta

Unter dem Hochaltar der Stiftsbasilika befindet sich der älteste Sakralraum des Stiftes mit romanischen und gotischen Elementen. Hier war die erste Begräbnisstätte des heiligen Florian. Weiters findet sich auch der Steinsarg der Klausnerin Wilbirg, die 41 Jahre lang in einer Klause neben der alten Stiftskirche lebte und 1289 im Ruf der Heiligkeit starb. Sie wird als Schutzpatronin des Stiftes verehrt.

Kirchenbänke

Ein Schmuckstück der Stiftsbasilika sind die alten Kirchenbänke aus der Hand des Stiftstischlers Stefan Jegg (1701–1703). Thomas Auer schuf die Bildhauerarbeiten an den Bankseiten.

Seitenkapellen

In den acht Seitenkapellen stehen barocke Altäre aus Marmor. Das vorderste Kapellenpaar ist vom Titel her das bedeutendste: links die Abendmahlskapelle (Altarbild von Leopold Schulz 1848) und rechts die Kreuzkapelle (Altarbild von Peter Strudel vor 1699). Den Kirchenpatronen Florian und Augustinus ist das nächste Kapellenpaar geweiht: links hl. Florian (Leopold Schulz 1837), rechts hl. Augustinus (Johann Michael Rottmayr 1719). Die Steinfiguren auf beiden Altären schuf Leonhard Sattler (1719). Das dritte Kapellenpaar, von vorne gesehen, stellt links die hl. Anna (Michael Willmann 1700) und rechts den Schutzengel (Michael Willmann 1700) dar. Für die letzten beiden Altäre schuf links Wenzel Halbax 1694 das Barbarabild und rechts Andrea Celesti um 1700 das Bild der Maria Magdalena, die Jesus die Füße wäscht.

Hochaltar

Der 20 m hohe Hochaltar besteht aus dem typisch roten Untersberger Marmor und hat eine Masse von ca. 700 Tonnen. Das Hochaltarbild zeigt die Aufnahme Marias in den Himmel (von Giuseppe Ghezzi aus Lamone).

Abschlussgitter

Das Langhaus wird mit einem herausragenden Zeugnis der Schmiedekunst abgeschlossen, das der Passauer Meister Hans Messner 1698/99 schuf.

Hinter dem Abschlussgitter erinnert rechts ein modernes Monument (von Herbert Friedl 1997) an die Klausnerin Wilbirg, gestorben 1289, die im Kloster als Schutzpatronin verehrt wird.

Deckenfresken

Eine weitere Besonderheit diese Kirche ist die vollständige Freskierung der Decke durch die Hände des Münchner Hofmalers Johann Anton Gumpp und seines Schülers Melchior Steidl. Die Bilder zeigen Symbole der Lauretanischen Litanei sowie die Krönung Marias und Szenen aus dem Leben des heiligen Florians.

Brucknerorgel

Bekannt ist die Orgel in der Basilika, die so genannte Brucknerorgel, auf der regelmäßig Konzerte gespielt werden. Das Instrument wurde in den Jahren 1770 bis 1774 von dem slowenischen Orgelbauer Franz Xaver Krismann mit 74 Stimmen auf drei Manualwerken und Pedal erbaut[7]. Im Laufe der Zeit wurde die Orgel mehrfach umgebaut, u. a. durch die Orgelbauer Johann Georg Fischer, Matthäus Mauracher, Gebrüder Mauracher und Wilhelm Zika. Zunächst beschränkten sich die Umbauten auf die Balganlage, um die Probleme bei der Windversorgung zu beseitigen. 1873 wurde das Instrument durch den Orgelbauer Matthäus Mauracher (Salzburg) nachhaltig verändert; im Interesse eines eher romantischen Klangbildes wurde etwa ein Drittel der Register ersetzt und wurden einige Register umintoniert; das Instrument erhielt ein viertes Manualwerk, die Disposition wurde auf 78 Register erweitert; außerdem wurde die Mittelfront des Prospektes von 8′- auf 16′-Länge umgebaut. Im Jahre 1932 wurde das Instrument von den Orgelbauern Dreher & Flamm (Salzburg) und Gebr. Mauracher (Linz) überarbeitet; dabei wurden die Schleifladen gegen Kegelladen ausgetauscht, wurde das Instrument mit elektropneumatischen Spieltrakturen ausgestattet und auf insgesamt 92 Register erweitert; außerdem wurden die Chororgeln an die Hauptorgel angeschlossen. 1951 wurde die Orgel durch den Orgelbauer Wilhelm Zika überarbeitet und in Teilen auf den Ursprungszustand zurückgeführt; das Instrument wurde wieder mit Schleifladen ausgestattet, und etliche Register von Krismann wurden rekonstruiert; außerdem wurde die Disposition erneut erweitert auf nunmehr 103 Stimmen; hinzugefügt wurden das Trompeten- und das Regalwerk, und das Labialwerk wurde in einem Schwellkasten aufgestellt. 1996 führte die OÖ-Orgelbauanstalt Kögler (St.Florian) eine Restaurierung durch. Das Instrument erhielt elektrische Trakturen und einen neuen Spieltisch mit zahlreichen Spielhilfen (u. a. einer elektronischen 4x640-fachen Setzeranlage, einem Diskettenspeicherwerk und einer automatischen Abspielanlage per Magnetband). Die Bruckner-Orgel hat 103 Register (7.386 Pfeifen) und war, von der 1960 erbauten und zwischenzeitlich fast 30 Jahre ausgefallenen Riesenorgel im Stephansdom abgesehen, die größte spielbare Kirchenorgel Österreichs. Die Spiel- und Registertrakturen sind elektrisch.[8]

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Koppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P; Labialwerk an I, II, III, IV, P; Trompetenwerk an II, III, IV, P; Regalwerk an I, II, III, IV, P

- Enge Mensur.

- Weite Mensur.

Chororgel

Neben der großen Orgel gibt es in der Stiftskirche auch noch eine Chororgel, die auf beide Seiten des Presbyteriums aufgeteilt ist. In den beiden Römer-Orgelgehäusen von 1691 steht ein Werk der Gebr. Mauracher von 1931 mit 43 Registern.

Glocken

Die Stiftskirche verfügt über einen historisch gewachsenen sowie musikalisch und künstlerisch wertvollen Kirchenglockenbestand, der sich in zwei Geläutegruppen aufteilt: das Hauptgeläut und das Chor- oder Nebengeläut.

Hauptgeläut

Zwölf Glocken sind auf die beiden Westtürme verteilt, wobei die Große Glocke separat im Nordwestturm hängt. Sie zählt zu den größten Glocken Österreichs und läutet jeden Donnerstagabend zur Erinnerung an die Todesangst Christi auf dem Ölberg; daher rührt ihr Beiname Angstglocke. Im Zuge der Sanierung im Jahre 2003 kamen die beiden Schlagglocken des Bläserturmes mit hinzu. Das eigentliche und zusammenläutende Hauptgeläut besteht aus den sieben größten Glocken. Die Glocken des 14. Jahrhunderts, insbesondere die Zwölferin, Elferin, Sechserin und die Erste Chorglocke, zeugen von der hohen Glockengießkunst, die einer St. Florianer Gießerwerkstatt entstammen. Sie sind auf die Jahre 1318 und 1319 datiert.[9]

| Nr. | Name | Gussjahr | Gießer | Gewicht (kg) |

Durchmesser (mm) |

Nominal (HT-1/16) |

Turm |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Angst-, Prälaten- oder Große Glocke | 1717 | Mathias Prininger | 8643 | 2440 | f0 –5 | Nord |

| 2 | Frauen- oder Dechantglocke | 1648 | Martin Fitler | 5376 | 1810 | h0 –5 | Süd |

| 3 | Zwölferin oder Marienglocke | 1318 | St. Florianer Werkstätte | 1560 | 1250 | fis1 +5 | Süd |

| 4 | Elferin oder Florianiglocke | 1318 | St. Florianer Werkstätte | 800 | 1060 | a1 +2 | Süd |

| 5 | Sechserin oder Augustiniglocke | 1319 | St. Florianer Werkstätte | 550 | 910 | cis2 –4 | Süd |

| 6 | Geburtsglocke (Gabriel) | 2000 | Rudolf Perner, Passau | 238 | 729 | d2 +1 | Süd |

| 7 | Erste Chor- oder Gregoriiglocke | 1319 | St. Florianer Werkstätte | 300 | 760 | e2 +1 | Süd |

| 8 | − | 14. Jh. | St. Florianer Werkstätte | 230 | 680 | fis2 –4 | Süd |

| 9 | Zügenglocke | 1689 | Johann Gordian Schelchshorn | 90 | 530 | g2 –6 | Süd |

| 10 | Zweite Chorglocke | 1471 | Jörg Golpitscher | 112 | 550 | gis2 +4 | Süd |

| 11 | Evangelistenglocke | 14. Jh. | St. Florianer Werkstätte | 60 | 440 | d3 –6 | Süd |

| 12 | Loreto-Glöcklein | 1690 | italienischer Gießer | 15 | 300 | ~gis3 | Süd |

Chor- oder Nebengeläut

Ferner existiert ein achtstimmiges Chorgeläut. Es soll als Nebengeläut für den täglichen Gebrauch (dreimaliges Chorgebet im Oratorium) dienen. Die Disposition folgt einer reinen C-Dur-Tonleiter. Musikalisch und technisch ist es als ein sogenanntes Zimbelgeläut angelegt: Die Wandungsstärke (Rippe) der Glocken wird mit zunehmender Tonhöhe stärker, die Tonlage geht bis in die dreigestrichene Oktave (c3). Die Glocken tragen aufsteigend die Anrufung und die sieben Bitten des Vaterunsers.[10]

| Nr. | Nominal (HT-1/16) |

Gussjahr | Gießer | Gewicht (kg) |

Durchmesser (mm) |

Inschrift |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | c2 ±0 | 2000 | Karlsruher Glocken- und Kunstgießerei | 320 | 768 | „Vater unser“ |

| 2 | d2 –2 | 2000 | Karlsruher Glocken- und Kunstgießerei | 268 | 723 | „Geheiligt werde dein Name“ |

| 3 | e2 –2 | 2000 | Karlsruher Glocken- und Kunstgießerei | 223 | 665 | „Dein Reich komme“ |

| 4 | f2 +1 | 2000 | Karlsruher Glocken- und Kunstgießerei | 178 | 627 | „Dein Wille geschehe“ |

| 5 | g2 ±0 | 2000 | Karlsruher Glocken- und Kunstgießerei | 146 | 571 | „Unser tägliches Brot gib uns heute“ |

| 6 | a2 –1 | 2000 | Karlsruher Glocken- und Kunstgießerei | 102 | 511 | „Vergib uns unsere Schuld“ |

| 7 | h2 –1 | 2000 | Karlsruher Glocken- und Kunstgießerei | 82 | 470 | „Führe uns nicht in Versuchung“ |

| 8 | c3 +2 | 2000 | Karlsruher Glocken- und Kunstgießerei | 64 | 446 | „Erlöse uns von dem Bösen“ |

Besonderheiten

Florianer Sängerknaben

Das Stift beherbergt ein Internat für die Florianer Sängerknaben, einem bekannten Knabenchor, der weltweit Konzerte aufführt. Der Knabenchor hat eine lange Tradition. Bereits 1071 ist ein solcher Chor nachgewiesen. Heutzutage umfasst der Chor etwa 50 Sänger. Die Ausbildung der Knaben ist ähnlich professionell wie die der Wiener Sängerknaben.

Internationale Brucknertage St. Florian

Seit 1997 finden die Brucknertage St. Florian statt und eröffnen einen unmittelbaren Zugang zur Welt und zum Werk Anton Bruckners am Ort seines Schaffens.

Um die weitere Entwicklung dieses Festivals zu gewährleisten, wurde mit der Saison 2007 der Verein Brucknertage St. Florian ins Leben gerufen. Die Mitglieder sind für die Organisation und Durchführung der BrucknerTage verantwortlich. Damit wird die Musiktradition des Stiftes St. Florian weitergeführt. 2015 wurde die 9. Symphonie von Anton Bruckner unter der Leitung von Rémy Ballot aufgeführt.

Feuerwehrmuseum

In einem Teil der architektonisch als doppelter Vierkanthof errichteten barocken Stiftsmeierei, befindet sich seit 1984 das Oberösterreichische Feuerwehrmuseum St. Florian (auch Historisches Feuerwehrzeughaus St. Florian genannt).

Stiftspfarrkirchen

Das Stift hat 33 inkorporierte Pfarren. Die Pfarrkirche Spitz war in ihren Anfängen inkorporiert.

- Pfarrkirche Ansfelden

- Pfarrkirche Asten

- Pfarrkirche Berg an der Krems

- Pfarrkirche Ebelsberg

- Pfarrkirche Grünbach

- Pfarrkirche Hargelsberg

- Pfarrkirche Hofkirchen im Traunkreis

- Pfarrkirche Katsdorf

- Pfarrkirche Kleinmünchen

- Pfarrkirche Lasberg

- Pfarrkirche Regau

- Pfarrkirche Ried in der Riedmark

- Pfarrkirche St. Marienkirchen an der Polsenz

- Pfarrkirche St. Oswald bei Freistadt

- Pfarrkirche Vöcklabruck

Literatur

- Othmar Hageneder: Das Kloster St. Florian im Rahmen der spätmittelalterlichen Gerichtsverfassung des Landes ob der Enns. In: Mitteilungen des oberösterreichischen Landesarchivs. Band 10 (= Sankt Florian. Erbe und Vermächtnis. Festschrift zur 900-Jahr-Feier). Böhlau, Wien/Köln/Graz 1971, S. 123–161 (S. 123–140 (ooegeschichte.at [PDF]), S. 141–161 (ooegeschichte.at [PDF])).

- Johann Holzinger, Friedrich Buchmayr (Hrsg.): Augustiner-Chorherrenstift St. Florian (= Große Kunstführer. Nr. 239). Mit Beiträgen von Karl Rehberger, Ferdinand Reisinger, Thomas Korth und Klaus Sonnleitner. Schnell & Steiner, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7954-2130-4.

- Franz Karl Praßl: St. Florian. In: Oesterreichisches Musiklexikon. Online-Ausgabe, Wien 2002 ff., ISBN 3-7001-3077-5; Druckausgabe: Band 5, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2006, ISBN 3-7001-3067-8.

- Ferdinand Reisinger, Katharina Brandes: St. Florian, in: Die ehemaligen Stifte der Augustiner-Chorherren in Österreich und Südtirol, hrsg. vom Propst-Gebhard-Koberger-Institut für die Erforschung der Geschichte der Augustiner-Chorherren unter der Leitung von Floridus Röhrig, Klosterneuburg 2005, ISBN 3-902177-22-5, S. 337–384.

- Günter Merz: Fröhliche Auferstehung: Von der Reformation geprägte Grabdenkmäler in Oberösterreich. Hrsg. vom Evangelischen Museum Oberösterreich, Rutzenmoos. Salzburg/Wien 2010, ISBN 978-3902606105, S. 29 (über das Epitaphfragment des Hans Kasar von Volkenstorf, Gruft der Stiftskirche St. Florian, 1596).

Weblinks

- Stift St. Florian

- Stiftspfarre St. Florian

- Florianer Sängerknaben

- Internationale Brucknertage St.Florian

- Lebensläufe einiger Chorherren, aufgerufen am 19. September 2015.

- Wappen des Stifts Sankt Florian und seiner Äbte bei Welt-der-Wappen: Heraldik des Stifts Sankt Florian

Einzelnachweise

- Johannes Ebner, Monika Würthinger (Hrsg.): Der Heilige Florian. Tradition und Botschaft. In: Neues Archiv für die Geschichte der Diözese Linz. 2003, S. 82 (ooegeschichte.at [PDF]; der Regensburger Schreiber Ellenhart notierte, dass er am 12. September 819 bei seinem Rückweg aus dem Hunnenland eines seiner Bücher „apud sanctum Florianum“ fertigstellte).

- Erich Trinks (Bearb.): Urkunden-Buch des Landes ob der Enns. Band 2. Wien 1856, CCXIX, S. 321 (archive.org – mit der Pfarre St. Michael kamen auch deren Filialen St. Margareta in Prandhof/Niederranna, St. Ulrich in Trandorf (beide Gemeinde Mühldorf) und die spätere Pfarrkirche Wösendorf an das Stift St. Florian): „1162. 1. Dezember. Kremsmünster. — Conrad, Bischof von Passau, überlässt dem Kloster St. Florian die Pfarre St. Michael in der Wachau gegen 14 Höfe in Ebelsberg.“

- Johann Evangelist Pachl: Topographia Florianensis seu structurae canoniae ad sanctum Florianum annexae (Topographie St. Florian oder Gebäude, die zum Kloster St. Florian gehören). St. Florian 1743. Neu herausgegeben von Karl Rehberger und Christiane Wunschheim, Wagner Verlag, Linz 2009, S. 102, 126, 138, 158–161 und 166.

- Stift st. Florian: Die Chorherren. Abgerufen am 3. Januar 2021.

- Karl Rehberger, Christiane Wunschheim (Hrsg.): Series Praelatorum (1740). Hs 79a aus dem Stiftsarchiv St. Florian. Wagner Verlag, Linz 2010.

- Georg Heilingsetzer: Der Sebastiansaltar Albrecht Altdorfers. In: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines. Band 136a, Linz 1991, S. 189–195 (zobodat.at [PDF]).

- Die Bruckner-Orgel im Augustiner-Chorherrenstift St. Florian. In: Internetpräsenz Edition Lade. Günter Lade, abgerufen am 22. April 2019.

- Zur Disposition

- Jörg Wernisch: Glockenkunde von Österreich, Journal-Verlag, Lienz 2006, S. 804–809.

- Jörg Wernisch: Glockenkunde von Österreich, Journal-Verlag, Lienz 2006, S. 810–811.