Schloss Rheda

Das Schloss Rheda ist eine ehemalige Wasserburg in Rheda-Wiedenbrück, Kreis Gütersloh (Nordrhein-Westfalen). International bekannt ist Schloss Rheda wegen seiner Doppelkapelle aus der Stauferzeit und der wertvollen Musikbibliothek.[1]

Schloss Rheda zählt zu den mächtigen frühen Wasserburgen in Westfalen, die zugleich Mittelpunkt einer reichsunmittelbaren Herrschaft waren und den Wandel vom Wehrbau des Mittelalters zur barocken Residenz des Landesherrn durchmachten. Im Schutze der Burg erfolgte im 14. Jahrhundert die Gründung der Stadt Rheda als wirtschaftlicher Mittelpunkt der kleinen Herrschaft Rheda.

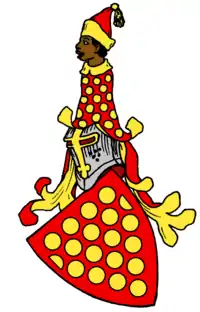

Das Schloss ist seit 1557 Stammsitz des Fürstenhauses zu Bentheim-Tecklenburg.[2] Die Schloss- und Parkanlage Rheda ist Teil der 100-Schlösser-Route.[3]

Vorburg und Steinweg

Die von der Ems umflossene Vorburg von Schloss Rheda bewahrt mit ihren Fachwerkbauten noch weitgehend das Bild des 18. Jahrhunderts.

Dem Ackergebäude (Ökonomie) von 1732 im Süden folgt auf der Westseite in einem langen zweigeschossigen geraden Trakt der Marstall von 1760 mit Pferdestall und Remise. Der zu Seiten der Auffahrt in Fachwerk errichteten Wache und Kanzlei von 1780/81 im Norden entspricht auf der Südseite das Komödienhaus, erbaut 1790 als Hoftheater. Mit dem weiten Überstand ihrer Dachwalme rahmen sie die Werksteinpfeiler mit den reichen schmiedeeisernen Flügeln des Schlosstores.

Die Kornmühle (Schlossmühle), ein stattlicher Fachwerkbau von 1772, und gegenüber einst die Ölmühle nutzen die Kraft des gestauten Wassers. Weiter westlich am Steinweg liegt die Orangerie inmitten des schon 1623 angelegten Schlossgartens. 1988 wurde er nach Plänen aus dem 19. Jahrhundert restauriert und spiegelt die neobarocke Gartenkunst wider. Der schlichte Backsteinbau der Orangerie in klassizistisch strengen Formen wird durch die zweiflügelige Tür im übergiebelten Risalit betont und beiderseits durch je drei hohe Fenster gegliedert.[4]

Im 1988 eröffneten Kutschenmuseum im Marstall sind eine stattliche Anzahl von Kutschwagen, Schlitten und die 1788 in Gütersloh für das Schloss Rheda gebaute Feuerwehrspritze ausgestellt. Das zeitgleich eröffnete Museum im Komödienhaus zeigt eine Spielzeug- und Kostümsammlung.

Baubeschreibung

.jpg.webp)

Die Burg Rheda bzw. das heutige Schloss Rheda liegt auf einer Sanddüne inmitten der sumpfiger Niederung der oberen Ems nahe der Straße von Münster nach Paderborn. Die künstlich erhöhte Erdaufschüttung hebt die Kernburg mit dem zur Gräfte steil abgeböschten Burgplatz auf mehr als sechs Meter über dem Wasserspiegel der Ems. Höhe und Masse des Bodenaushubs deuten auf die Entwicklung aus einer mächtigen Hochmotte, einer besonders stattlichen Erdhügelburg. Sie bot den überhöht hinter Holz-Erde-Wällen oder Mauern stehenden Verteidigern sicheren Schutz gegen die Waffen der Zeit und war mit den damaligen Mitteln nur schwer zu erobern. Ihre große Fläche dürfte durch nachträgliche Abtragung des ursprünglich wesentlich höheren Erdkegels erweitert worden sein.

Als bedeutendes Zeugnis des 13. Jahrhunderts ist der Kapellenturm, die Vereinigung von Torturm, Doppelkapelle und Wohnturm in einem einzigen Bauwerk, bis heute erhalten. Dieser mächtige, nahezu quadratische Turm von etwa 16 Meter Seitenlänge steht am westlichen Rand der überhöhten Oberburg. Wie bei fast allen Wasserburgen schützt auch hier eine Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden auf einer eigenen Insel in einer Schleife der Ems den Zugang zur Oberburg. Und das Wehr der Emsmühle (Schlossmühle) regelt die Wasserhaltung der zusätzlich ausgehobenen breiten Gräben. Die locker gruppierten Bauten mit der Mühle reichen nur bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück und lassen die einstige Sicherung der Zufahrt nur noch ahnen. Auch die Oberburg hat ihren wehrhaften Mauermantel abgelegt. An dem Kapellenturm schließen sich heute im weiten Bogen am Böschungsrand nach Südosten die neue Tordurchfahrt von 1719 und ein Renaissancetrakt von 1612 an. Im rechten Winkel nach Nordosten folgt ein langgestreckter zweigeschossiger barocker Schlossbau von 1745–47. Er lehnt sich an einen hohen Wohnturm (Bibliotheksturm) an, der dem Kapellenturm in seinen Ausmaßen entspricht. Hofseitig links am Wohnturm bzw. Bibliotheksturm angebaut ist der zweigeschossige barocke Küchentrakt. Damit bleiben der Kapellenturm und der Unterbau des zuletzt als Bibliotheksturm bezeichneten östlichen Wohnturmes die einzigen noch erhaltenen Bauwerke aus romanischer Zeit.[4]

Das Schloss Rheda ist umgeben von einer weitläufigen historischen Parkanlage.[2]

Oberburg

Kapellenturm

Der blockhaft hohe Bau des Tor- oder Kapellenturmes mit Lisenen aus Buckelquadern an der Außenfront ist auf drei Seiten mit Bruchsteinen verblendet, während die vierte Seite zum Hof Mauerflächen aus Backsteinen zeigt. Sowohl die Buckelquader als auch im 13. Jahrhundert der Backstein sind für Westfalen außergewöhnlich.

Die ursprüngliche Durchfahrt ist heute an beiden Seiten vermauert. Sie birgt heute das Archiv. Stattliche Kreisfenster an den Stirnseiten des dritten Geschosses verdeutlichen einen Sakralbau. Doppelkapellen als Wehrkirchen und Kirchen mit profanem Obergeschoss gibt es auch andernorts, aber für Westfalen und als Kern einer Schlossanlage ist diese Kombination unüblich. Die Kapellengeschosse entstanden weitgehend im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts, belegt durch ein Fensterholz von 1223 (d). Darüber wurden noch im selben Jahrhundert zwei Wohngeschosse errichtet, belegt durch einen Abortsitz von 1273/1274 (d). Dort sind die Lisenen nicht mehr mit Buckelquadern verziert. Seine heutige Gestalt erhielt das jetzt nur noch eine Wohngeschoss allerdings erst durch einen Umbau Anfang des 17. Jahrhunderts (zusammen mit der calvinistischen Umgestaltung der Kapelle) und die Wiederherstellung nach einem Brand im frühen 18. Jahrhundert.

Im Innern des Kapellenturmes wird das Erdgeschoss durch zwei Tonnengewölbe quer zur früheren Durchfahrt nach beiden Seiten räumlich erweitert. Die beiden folgenden Stockwerke nehmen die Burgkapelle auf. In ihrem Untergeschoss, dem zweiten des Turmes, ist sie nach Süden, Osten und Norden durch einen umlaufenden Verbindungsgang eingeengt. Von der Nordseite dieses Ganges her bietet ein reiches Portal mit flankierenden Säulen den Zugang zum Kapellenraum. Das entsprechende Außenportal gibt sich durch seine neuromanischen Formen als nachträgliche Zutat zu erkennen. Am Ende dieses nördlichen Ganges liegt eine Wendeltreppe in der Mauerecke zwischen Außen- und Innenportal als einziger Zugang zum vierten Geschoss. Im Innern rahmt eine Dreibogenstellung vor der Westwand auf hohen, schlanken, von Löwen getragenen Säulen die doppelläufige Treppe zum Obergeschoss der Kapelle, dem dritten des Turmes. Hier bietet der Platz über dem Umgang eine emporenartige Raumausweitung zu den Seiten und in geringerem Umfang nach Osten. Bündelpfeiler geben der Kapelle die innere hallenartige Untergliederung in zwei Mittelschiffjoche mit kuppeligen Kreuzrippengewölben, die durch rechteckig profilierte Längsgurte von den schmalen, tonnengewölbten Abseiten getrennt werden. Diese domikalen Kreuzrippengewölbe folgen dem Vorbild der angevinischen Gotik Westfrankreichs, das um 1200 in Westfalen übernommen wurde. Wie in der von 1184 bis 1222 errichteten Kirche des Zisterzienserklosters Marienfeld sind zwar die Bögen und Gewölberippen aus Sandstein, aber die Gewölbeschalen aus Backstein.

Die Tonnengewölbe unter den Emporen und über den Seitenschiffen gehören ebenso wie die berühmte Kapitellgruppe mit der Drachensäugerin noch der Romanik an, die spitzbogigen Rippengewölbe der Mitteljoche aber schon der Gotik. Derartige Kombinationen sind wiederum typisch für die Spätromanik. Zur ausklingenden Romanik wie zur beginnenden Gotik passen auch die beiden großen gelappten Kreisfenster, im Osten als Sechspass in besonders reicher Rahmung, im Westen als Vierpass. Dem bevorzugten Platz für den Burgherrn über der sog. Sakristei fehlt die architektonische Betonung, die andere Doppelkapellen in der Achse des oberen Raumes gegenüber dem Altar bieten. Das Portal und die obere Altarnische der Kapelle zeigen ähnliche flankierende Dreisäulengruppen wie die Klosterkirche von Marienfeld. Das heutige Fehlen von Heiligenbildnissen erklärt sich aus der Umgestaltung nach calvinistischen Prinzipien.

Schmale, vermauerte Öffnungen außen an der Südwand dieses Geschosses und der Ostwand können nur als Zugänge zu einem bis zu dieser Höhe reichenden Mauerkranz mit Wehrgang gedeutet werden.

Alle füllenden Mauern des Turmes sind wie die Gewölbeschalen aus Backsteinen gemauert, während die Mauerecken und Architekturglieder aus dem gelben Sandstein des nahen Teutoburger Waldes gearbeitet wurden. Diese für Westfalen auffallend frühe Verwendung des Backsteins und die Beschränkung seiner Anwendung auf verputzte Mauern hat der Kapellenturm zu Rheda mit der nahen Abteikirche zu Marienfeld gemeinsam. In Marienfeld war der Backstein allerdings zunächst, veredelt durch eine Farbfassung, sichtbar. Die gleichzeitig mit Marienfeld errichtete Große Marienkirche in Lippstadt besteht hingegen ganz aus Naturstein, auch ihre Gewölbeschalen. Die gleiche Materialkombination der Gewölbe wie Marienfeld und Rheda weisen die Bremer Liebfrauenkirche (deren Backsteinmauern bis in Traufenhöhe mit Sandstein verblendet sind) und St. Aegidius in Berne auf, wohingegen die etwa gleichzeitig entstandene Stiftskirche Bassum südlich von Bremen, abgesehen von den Portalen und ein paar Eckquadern, ganz aus Backstein errichtet wurde.

Angesichts der engen Beziehungen der Burgherrn in Rheda zum Kloster wird allgemein angenommen, dass er nach der Vollendung der Klosterkirche im Jahre 1222 die Bauleute von dort her übernommen und den Turm im dritten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts ausgeführt hat. In ihm sind Torbau und Kapelle, Wehrbau und Sakralraum in einem bis ins letzte durchdachten System von Grundriss und Aufriss miteinander vereint.

Der Kapellenturm zu Rheda gilt als eines der großen Bauwerke der späten Stauferzeit.[4]

Renaissancetrakt

Der schlichte Renaissancetrakt von 1612 ersetzt einen Vorgängerbau, der weiter westlich stand, wie an Spuren eines früheren Dachanschlusses am Kapellenturm zu erkennen ist. Die heutige Westwand hat etwa den Verlauf der früheren Ostwand, mit leichter Knickung parallel zur inneren Gräfte. Er reicht wohl über die einstige Wehrmauer hinaus, auf die Reste eines breiten Fundamentes im Keller deuten, und zeigt nach Süden einen Dreistaffelgiebel mit Kaminkopf in der Firststaffel. Die Bauzier konzentriert sich auf der Hofseite, wo ein kleiner zweigeschossiger Erker mit Wappenfries zwischen Unter- und Obergeschoss die mittlere Einknickung der Front betont. Sechs säulengerahmte Portale – die beiden südlich durch das barocke Schloss verdeckt – und die bandartig aufgereihten, abwechselnd breiten und schmaleren Fenstern gliedern die Front und betonen mit einem Sims zwischen den Geschossen die Horizontale. Vor dem dritten Geschoss zieht sich unter dem Schutz des weit ausladenden Daches eine steinerne Galerie hin. Die Formenwelt der Bauzier und vor allem die Galerie auf weit ausladenden Kragsteinen verwenden Motive der Weserrenaissance, ohne eine nähere Einordnung zu erlauben.

Wie ein Ölgemälde von Rheda aus der Zeit vor dem großen Brande am 8. August 1718 zeigt, lag zwischen dem Renaissancetrakt und dem östlichen Turm an der Stelle des barocken Schlosses ein wohl noch mittelalterlicher Baukörper von zwei Geschossen mit Fachwerkgiebel; der östliche Turm hatte eine steile Spitze mit Ecktürmchen und der Kapellenturm eine hohe Laterne auf geschweiften Haube.

Nach den Ratsprotokoll war das Feuer im alten Backhaus ausgebrochen:

„und ist das alte und neue gebau in Asche gelegt mit dem Tempel Heren Thurm, deren Spitze völlig mit den zwey Klocken verschmoltzen.“

Nun zeigt die Topographia Westphaliae (siehe Bild oben) des Matthäus Merian von 1647 noch einen dritten, gleich mächtigen Turm, der bei aller Ungenauigkeit der Darstellung auf der Vorburg gelegen haben müsste. Sein schwerer rechteckiger Baukörper mit Rundtürmen auf den Ecken noch romanischen Fensteröffnungen wirkt wie einer der als Donjon bezeichneten, von Frankreich her übernommenen Wohntürme.[4]

Barocktrakt

Der Brand von 1718 war wohl der Anlass, die Gebäude auf der Südseite durch einen Neubau des Barock abzulösen. Während sonst Planungen des 18. Jahrhunderts in zeitgenössischer Prachtentfaltung vielfach bis an die Grenze der wirtschaftlichen Möglichkeiten oder darüber hinaus gingen, ließ hier der Landesherr Graf Moritz Casimir I. von Bentheim-Tecklenburg einen auffallend schlichten zweigeschossigen Backsteinbau mit Werksteingliederungen errichten. Nach den Plänen des Ingenieuroffiziers Treu ist eine lange Hoffront nur durch einen fünfachsigen Mittelrisalit mit segmentförmigen Giebel gegliedert. Der Haupteingang wird von einer breiten Freitreppe und einer großen Uhr im Giebel betont. Der große Saal (weißer Saal) im Erdgeschoss hat zur Parkseite einen Ausgang mit Loggia und Terrasse.

Der ausführende Baumeister Schrader aus Gildehaus in der Grafschaft Bentheim korrigierte die Proportion und gab der Front mit dem Portal durch die krönende Schriftkartusche einen zeitgemäßen Akzent. Das groß angelegte Stiegenhaus mit doppelläufiger Eichen-Treppe, das sich in der Formensprache des späten 19. Jahrhunderts zeigt, bietet die gleiche Schlichtheit.

Die Stukkaturen des großen Saales, die der Münsteraner Joseph Geitner, ein Mitarbeiter Johann Conrad Schlauns, 1754 fertigstellte, spiegeln den eleganten Geschmack der Zeit wieder. Sehr gute Stuckdecken dieser Zeit sind auch in den östlich anschließenden Wohnräumen erhalten. So zeigt eine Stuckdecke in der Voute bewegte Rocaillen, eine andere Decke die Heilige Elisabeth in einem Kranz von Rosen. Dadurch erinnerte der reformierte Bauherr den Beschauer daran, dass er mit den Landgrafen von Hessen und somit auch mit ihr verwandt war.

Die vier Wohnräume im Anschluss an den großen Saal haben die Decken bewahrt, aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Neuausstattung mit Tapeten, Öfen und Möbeln erfahren. Während der zwischenzeitlichen Nutzung des Schlosses als Heim für pflegebedürftige Kinder waren sie sorgfältig abgekleidet. Eine dieser Tapeten, die Alpenlandschaften mit Matterhorn und Teufelsbrücke unter dem Thema „vue de la suisse“ aus der Zeit um 1810 zeigt, ist in ihrer Art einmalig. Sie wurde in der Manufaktur Zuber et Cie in Rixheim bei Mülhausen (Elsass) vom Chefdessinateur A. B. Mongin entworfen.

Der besondere Reiz der Räume liegt in der Einheit, die die starkfarbenen Tapeten mit den gusseisernen Öfen und Möbeln der Zeit bilden. Bei aller klassizistischen Strenge der Formen überrascht der Einfallsreichtum der Ornamente.[4]

Bibliotheksturm

Dieser Turm auf der Ostseite der Oberburg wurde bisher wegen seiner spätgotischen Obergeschosse meist in das 14. Jahrhundert datiert. Doch ist der völlig ungegliederte Kern mit zwei rundbogigen Zugängen vom Hof her in das mehr als einen halben Meter unter dem heutigen Platzniveau liegende Erdgeschoss wesentlich älter. Einbauten jüngerer Zeit in die nördlichen Hälfte des Erdgeschosses und Holzdecken in diesem bis auf spärliche Lichtschlitze dunklen Kern lassen im Innern nur einen schweren, senkrechten Holzstiel erkennen. Er stützt in der Mitte die von Wand zu Wand durchlaufenden Holzdecken. Dem Erdgeschoss folgt ein niedriger Zwischenboden und darüber ein höherer, heute vom Schloss her zugänglicher fensterloser Raum. Der Kern des Turms überragt die Traufe des heutigen Schlossbaus und reicht unzweifelhaft noch in das Hochmittelalter zurück, lässt sich aber wegen seiner Schlichtheit zeitlich nicht näher datieren.

In der Zeit des Spätmittelalters muss man die beiden oberen Geschosse des Turmes datieren. Über dem hohen ungegliederten Stumpf der Romanik lassen sie mit ihren durch Wasserschläge abgesetzten Geschossen und schlanken Steinkreuzfenstern den Wohnbau aus der Zeit ohne schwere Feuerwaffen erkennen. Das untere, das vom Dachraum des barocken Schlosses zugänglich ist, birgt seit dem Ende des 18. Jahrhunderts die Bibliothek. Die tiefen Fensternischen haben seitlich steinerne Sitzbänke. In der Nordwestecke führen fünf steinerne Stufen in der Nische zu einer Tür, die heute in das Spitzdach der angebauten Küche führt, letztlich aber ein Beleg für den frühen Wehrgang in dieser Höhe ist. Während der steinerne Kaminsturz dieses Raumes die Formen des frühen 17. Jahrhunderts zeigt, weist der holzgeschnitzte des darüberliegenden Raumes mit seiner Ornamentik in die Mitte des 16. Jahrhunderts. Es ist die Zeit des Grafen Konrad von Tecklenburg und seiner Erbtochter Anna, die durch Heirat auch die Herrschaft Rheda an die Grafen von Bentheim brachte.[4]

Ende des 18. Jahrhunderts wurde im alten Wohnturm die Musikbibliothek untergebracht, die wertvolle Sammlung ist seit 1966 als Leihgabe in der Universitäts- und Landesbibliothek Münster.

Schlosspark

Der Schlosspark Rheda ist eine, schon 1623 nachweisbare, historische Garten- und Parkanlage die seit 1842 öffentlich zugängliche ist. Die Anlage ist eingebunden in das European Garden Heritage Network.[2]

Geschichte

Eine Burganlage wurde erstmals 1170 erwähnt. Die Herrschaft geht auf das Freigericht Rheda mit Vogteirechten an den Klöstern Liesborn und Freckenhorst zurück, die um 1170 in den Händen des Widukind von Rheda lagen. Widukind errichtete am Emsübergang zwischen Münster und Paderborn eine Wasserburg, das heutige Schloss Rheda. Nach dem Tod Widukinds auf dem Kreuzzug Barbarossas kam die Herrschaft nach 1190 an die Edelherren zur Lippe unter Bernhard II. zur Lippe. Bernhards Nachfolger Hermann II. baute die Burg Rheda zu einer der größten Burgen Norddeutschlands aus. Zugleich verlegte er den Sitz der Freiherren zur Lippe von Lippstadt nach Rheda.

Nach dem Tod Simon I. zur Lippe 1344 kam Rheda in der Zweiten Lippischen Teilung an Bernhard V. zur Lippe. Nach dessen söhnelosen Tod 1364 entstand eine Fehde zwischen dem eigentlichen Erben Simon III. zur Lippe sowie Bernhards Schwiegersohn Otto VI. von Tecklenburg, der sich der Herrschaft bemächtigte. Die Fehde wurde erst 1491 durch Zahlung einer Geldsumme endgültig beigelegt, die Herrschaft Rheda blieb aber seit Otto unter der Herrschaft der Grafen von Tecklenburg.

Durch Heirat gelangten Burg und die Herrschaft Rheda 1557 in den Besitz der Grafen von Bentheim. Das Schloss wird bis heute als Wohnsitz von der Familie des Fürsten zu Bentheim-Tecklenburg genutzt und ist in Teilen als Museum zugänglich.

Im Sommer finden Führungen statt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen ein Kutschenmuseum im Fürstlichen Marstall und eine Spielzeug- und Kostümsammlung im Komödienhaus. Die Orangerie im historischen Schlossgarten wird für kulturelle Veranstaltungen genutzt, kann aber auch gemietet werden. Von 2003 bis 2016 fanden alljährlich auf dem Gelände des Schlosses das Gartenfestival „Frühling im Park“ statt. Ab 2017 wurde die Veranstaltung in den Schloss- und Klostergarten Clarholz verlegt und ein Jahr später eingestellt.

Das Café Schlossmühle, mit Kaffee- und Biergarten an der Ems, ist nur in den Sommermonaten geöffnet.[5]

Neben dem Schloss Rheda befindet sich auch das Rötteken-Palais, das Haus Bosfeld (6 km von Rheda), das Schloss Hohenlimburg, sowie die ehemaligen Klöster in Herzebrock und Clarholz im Besitz des Fürstenhauses zu Bentheim-Tecklenburg.

Die Schlossanlage Rheda ist Teil der 100-Schlösser-Route.[6]

Trivia

1979 wurde vom Collegium Aureum auf Originalinstrumenten eine Schallplatte nach Manuskripten aus der Fürstlich zu Bentheim-Tecklenburgischen Musikbibliothek Rheda eingespielt.

2004 besuchte die englische Autorin Rosamunde Pilcher (1924–2019) ihre Großnichte Marissa auf Schloss Rheda. Marissa ist die Ehefrau von Maximilian zu Bentheim-Tecklenburg. Damals wurde eine Rose nach ihr benannt.[7]

Schon mehrmals drehte der WDR[8] oder die ARD[9] sowie ZDFzeit[10] für das Fernsehen auf Schloss Rheda Reportagen.

2012 berichtete die Zeitschrift stern in seinem Artikel: Adel in Deutschland – Die neue Macht eines alten Standes. Mit Text und Bildern u. a. auch von Schloss Rheda.[11]

Siehe auch

Literatur

- Adolf zu Bentheim-Tecklenburg: Schönes Altes Rheda. Erinnerungen des Fürsten Adolf zu Bentheim-Tecklenburg, Selbstverlag, 1975.

- Hans-Joachim Böckenholt: Schloß und Herrschaft Rheda. Harsewinkel 1979. (Historische Kurzmonographien westfälischer Schlösser Bd. 1)

- Horst Conrad: Bemerkungen zur Baugeschichte des Schlosses Rheda. In: Westfälische Zeitschrift, Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde. 139, 1989, S. 239–273.

- Dehio Nordrhein-Westfalen. Band 2: Westfalen. bearbeitet von Dorothea Kluge und Wilfried Hansmann. München/Berlin 1969, S. 478–82.

- Karl Kennepohl: Die Münzen der Grafschaften Bentheim und Tecklenburg sowie der Herrschaft Rheda. Frankfurt 1927.

- Jürgen Kindler, Wolfgang-A. Lewe: Die Schlossmühle in Rheda. Rhedaer Schriften, Heft 11, Rheda-Wiedenbrück 2009.

- Hermann Maué: Rheinisch-staufische Bauformen und Bauornamentik in der Architektur Westfalens. Köln 1975, S. 101–108. (Dissertation Münster 1975, 7. Veröffentlichung der Abteilung Architektur des Kunsthistorischen Instituts der Universität Köln)

- Franz Mühlen: Schloß und Kapellenturm zu Rheda, Beobachtungen bei den Restaurierungsarbeiten. In: Westfalen. 46, 1968, S. 62–76.

- Franz Mühlen: Schloß und Residenz Rheda. Münster 1979. (Westfälische Kunststätten, Heft 6)

- Helmut Platte: Das Haus Bentheim-Tecklenburg in Vergangenheit und Gegenwart. Werl 2003.

- Hermann Schaub: Die Herrschaft Rheda und ihre Residenzstadt. Von den Anfängen bis zum Ende des Alte Reiches. Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2006, ISBN 978-3-89534-610-1.

- Heinrich Schmidt: Hermann II. zur Lippe und seine geistlichen Brüder, Zum Verhältnis von adeligem Selbstverständnis und norddeutscher Bauernfreiheit im 13. Jahrhundert. In: Westfälische Zeitschrift, Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde. 140, 1990, S. 209–232.

- Oskar Schürer: Romanische Doppelkapellen, Eine typengeschichtliche Untersuchung. In: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 5, 1929, S. 99–192.

- Bernhard Schütz, Wolfgang Müller: Deutsche Romanik, Die Kirchenbauten der Kaiser, Bischöfe und Klöster. Freiburg/ Basel/ Wien 1989, S. 549.

- Ulrich Stevens: Burgkapellen im deutschen Sprachraum. Köln 1978, S. 176–189. (Diss. Köln 1978, 14. Veröffentlichung der Abteilung Architektur des Kunsthistorischen Instituts der Universität Köln)

- Hans Thümmler: Die Bedeutung der Edelherren zur Lippe für die Ausbreitung der westfälischen Baukunst im 13. Jahrhundert. In: Westfalen – Hanse - Ostseeraum. Münster 1955, S. 161–169. (Veröffentlichungen des Provinzialinstituts für Westfälische Landes- und Volkskunde Heft 7)

Weblinks

- Fürstenhaus zu Bentheim-Tecklenburg

- Website von Schloss Rheda

- Schlossgärten Rheda auf: Gärten & Parks in Westfalen-Lippe

- Schlosspark Rheda PDF

- Fürstlicher Marstall Schloss Rheda auf: Tradition Fahrkunst Private Internet-Seite

- Horst Conrad: Bemerkungen zur Baugeschichte des Schlosses Rheda Westfälische Geschichte In: Westfälische Zeitschrift. 139, 1989 (lwl.org, PDF)

- Schönes Altes Rheda. Erinnerungen des Fürsten Adolf zu Bentheim-Tecklenburg (Selbstverlag 1975)

- Bildarchiv für Westfalen: Schloss Rheda. In: LWL-Medienzentrum. Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), abgerufen am 24. November 2018.

- Eintrag zu Schloss Rheda in der wissenschaftlichen Datenbank „EBIDAT“ des Europäischen Burgeninstituts

- Urkundenregesten aus dem Fürstlichen Archiv Rheda / Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank (DWUD)

Einzelnachweise und Anmerkungen

- Die Sammlung ist seit 1966 als Leihgabe in der Universitäts- und Landesbibliothek Münster

- Schlosspark Rheda, Rheda-Wiedenbrück Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Münster 2008

- 100-Schlösser-Route (Ostkurs)

- Franz Mühlen: Schloß und Residenz Rheda. (= Westfälische Kunststätten. Heft 6). Westfälischer Heimatbund, Münster 1979, DNB 800711343

- Schlossmühle Rheda auf: Facebook

- Umgeben von historischen Altstädten – Schloss Rheda

- Erinnerungen an Rosamunde Pilcher. Die Glocke.online, abgerufen am 18. Mai 2020

- Beikirchers Entdeckungen: 2. Der Meuchelmord Fernsehserien.de WDR 2009

- Dynastien in NRW – Die Fürsten zu Bentheim-Tecklenburg Tagesschau24 ARD 2010

- (Neue Doku!) Der deutsche Adel (2) Von Fürsten, Schlössern und Manieren Phoenix - Doku auf YouTube 6. März 2017

- Stern (Zeitschrift) Nr. 48, Ausgabe 22. November 2012, Seite 68–81