Romanische Landkirche mit profanem Obergeschoss

Romanische Landkirchen mit profanem Obergeschoss, meist errichtet in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, finden sich regional gehäuft in bestimmten Regionen Altbayerns. Es handelt sich um einen seltenen Kirchentypus, der sich durch ein zusätzliches Geschoss für profane Zwecke über einem romanischen Kirchenraum auszeichnet. Die Kirchen sind vermutlich Teil eines Landerschließungsplanes der Burggrafen von Regensburg und der Landgrafen von Stefling, aus der Familie der Pabonen.

Nicht verwechselt werden dürfen diese Kirchen mit romanischen Doppelkapellen oder Doppelkirchen, wie sie sich nicht selten als Burgkapellen oder Beinhäuser und gehäuft auch im Alpenraum nachweisen lassen.

Bautypus

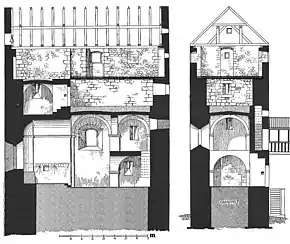

Es handelt sich meist um kleine, aber oft sehr hohe, einschiffige Saalkirchen mit Westempore und eingezogener Rundapsis im Osten, seltener mit einem Rechteckchor bzw. einem Chorturm. Letztere Variante findet sich vor allem im westlichen Verbreitungsgebiet. Die oft sehr dicken Mauern dieser Kirchen sind meist in sorgfältiger Technik aus Großquadern errichtet, welche das Niveau sonstiger Landkirchen und auch profaner Gebäude der Romanik bei weitem überschreitet,[1] dagegen finden sich an ihnen nur vereinzelt romanische Zierelemente. Als Baumaterial diente das Gestein der näheren Umgebung, d. h. je nach Region Granit, Sandstein, Dolomit oder Kalkstein. Dort, wo kein entsprechendes Naturgestein zur Verfügung stand, wurde auch Ziegelstein verwendet.

Als konstruktive, typenbestimmende Gemeinsamkeit besitzen die Kirchen über dem romanischen Kirchenraum ein profanes Obergeschoss, welches zum Teil über einen schmalen Innenaufgang innerhalb der Mauer, zum größeren Teil über einen Außenzugang in mehreren Metern Höhe (ohne Treppenkonstruktion) erreicht werden kann. Dieser Außeneingang, der heute meistens zugesetzt ist, erschließt zunächst die Westempore und gestattet den weiteren Aufgang zum Obergeschoss, welches mitunter nur einen Kniestock, oft aber auch komplette Geschosswände aufweist und dem Gesamtbau zu eindrucksvoller Höhe verhilft. Später wurde diese Höhe oft wieder aufgegeben oder durch neuere Dachkonstruktionen ersetzt, vereinzelt wurde auch nachträglich ein weiteres Obergeschoss aufgesetzt. Wenige Kirchen wurden zu Doppelkapellen umgewandelt.[2]

In kleineren Kirchen der genannten Bauart finden sich auch profane Obergeschosse im Chorturm, selten auch in einem westlichen Querbau oder Westturm.[3]

Bauzeit

Über die Entstehungszeitpunkte und -umstände gibt es nur sehr selten urkundliche Informationen.[4] Aufgrund der in Süddeutschland gerade eingeführten Quadertechnik und stilistischer Merkmale werden mit wenigen Ausnahmen alle Kirchen in die 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert.

Ortslage

Die Kirchen liegen meistens in Einzellage oder sind von einem sehr kleinen Dorfensemble umringt, sie finden sich nie in Städten oder bei Klöstern. Die meisten Kirchen sind heute Filialkirchen. Nur wenige sind heute Zentrum eines größeren Dorfensembles oder dienen als Pfarrkirchen.

Neben ausgesprochenen Tallagen[5] kommen des Öfteren auch Hanglagen,[6] Geländeterrassen,[7] sehr selten auch Gipfellagen[8] vor. Ein Teil der Kirchen war einst von einer ringförmigen Wall-Graben-Anlage umgeben,[9] wovon sich heute oft nur noch geringe oder gar keine Spuren finden. Häufig lagen die Kirchen im Mittelalter an einem Gutshof, der später nicht selten in mehrere Hofstellen geteilt wurde.[10]

Die allermeisten Kirchen finden sich in Sichtweite einer größeren Burganlage, deren Ursprung in dieselbe Zeit zurückdatiert,[11] ganz wenige sind in eine solche nachträglich integriert worden.[12] Häufig ist ein unmittelbar an der Kirche gelegener Edelsitz nachweisbar, allerdings meistens nur indirekt erschlossen aus der späteren, urkundlichen Nennung von Aftervasallen, die zu dem Kapellenort gehörten. In wenigen Fällen wurde eine Kirche mit Aufsatz von zwei Obergeschossen zu einer förmlichen Turmburg erweitert.

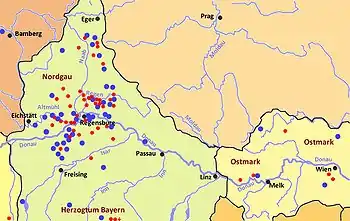

Geographische Verbreitung

Die Kirchen finden sich überwiegend in Altbayern. In auffallender Häufung trifft man sie im Hügelland der östlichen Oberpfalz und des bayerischen Vorwaldes an, z. T. in der Nähe alter Heer- und Handelsstraßen. Weitere Schwerpunkte sind das mittlere Altmühltal, die Donauniederungen östlich und südwestlich von Regensburg und die Hallertau. Vereinzelt finden sich die Kirchen auch in der westlichen Oberpfalz, im Alpenvorland, in der ehemaligen Ostmark (im heutigen Niederösterreich), singulär auch in Oberfranken, bei Bamberg.

Beispiele

Burgkapelle der Burgruine Breitenstein bei Königstein

Burgkapelle der Burgruine Breitenstein bei Königstein St. Ägidius in Türkenfeld bei Hohenthann

St. Ägidius in Türkenfeld bei Hohenthann St. Johann Baptist in Piesenkofen bei Egglkofen

St. Johann Baptist in Piesenkofen bei Egglkofen St. Ulrich in Tiefenthal, Wörth an der Donau

St. Ulrich in Tiefenthal, Wörth an der Donau

Burgkapelle der Burg Hof am Regen

Burgkapelle der Burg Hof am Regen

St. Ulrich in Wilchenreuth bei Weiden

St. Ulrich in Wilchenreuth bei Weiden

Die Kirchengebäude im Einzelnen

- St. Ägidius im Kreuzhof bei Regensburg: Hoher Saalbau mit Rundapsis. Einst Ausgangsort der Kreuzzüge, erst kürzlich vor dem Verfall gerettet. Zugang ins Obergeschoss durch einen Mauergang, erreichbar über die einst von außen durch eine Tür in der Westwand betretbare Westempore.

- St. Johann Baptist in Rinkam bei Straubing: Kirche mit Rechteckchor und eingezogenem Westturm, hier mit Zugang zum Obergeschoss. Edelsitz neben der Kirche nicht sicher nachgewiesen.

- St. Ulrich in Wilchenreuth bei Weiden: Hohe Saalkirche mit romanischer Rundapsis, letztere mit seltener Darstellung des Christus Pantokrator. Lage an einem Edelsitz angenommen, aber nicht sicher. Verputztes Obergeschoss, Zugang durch einen heute vermauerten Einstieg in der Westwand.

- St. Nikolaus in Bernstein bei Erbendorf: Durch spätere Umbauten stark verändert. Die einzige Kirche mit Westwerk, darin ein Profanraum ohne Bezug zum Kirchenraum.

- St. Michael in Schönkirch bei Plößberg: Sehr hohe, im oberen Teil verputzte Saalkirche aus Granitgroßquadern, mit profanem Obergeschoss, hergerichtet zu Wohnzwecken (Sitzbänke an Schlitzfenstern, Innenverputz). Weiteres Obergeschoss über Balkenlage. Ein drittes OG mündlich überliefert. Lage an einem Edelsitz, heute abgegangen, auf dem Urkataster noch Ringgraben erkennbar.

- St. Martin in Aicholding bei Riedenburg: Einschiffiger Saalbau mit eingezogenem Chor im Chorturm. Profanraum vormals vom benachbarten Herrenhaus über eine Holzbrücke zu erreichen (Pfostenlöcher), heutiger Schlossbau wesentlich jünger. Bauliche Bezüge zu Deising und Baiersdorf (Kragstein mit Stab).

- St. Peter in Deising bei Riedenburg: Romanische Chorturmanlage. Unter dem Verputz sorgfältiges Kalksteinquadermauerwerk. An der Südseite des Turmes Einstiegsöffnung in ein profanes Obergeschoss. Gehörte als Filialkirche zu Altmühlmünster. Bauliche Bezüge zu Aicholding und Baiersdorf (Kragstein mit Stab).

- St. Johann Baptist in Baiersdorf bei Riedenburg: Romanische Chorturmanlage, verputzter Quaderbau. Einstiegsöffnung zu einem profanen Turmraum. Bauliche Bezüge zu Deising und Aicholding (Kragstein mit Stab).

- St. Nikolaus in Unteremmendorf bei Kinding: Romanische Chorturmanlage, profanes Obergeschoss über dem Langhaus. Barocke Umbauten.

- St. Gallus in Sandharlanden bei Abensberg: Hohe Saalkirche aus sorgfältig behauenen Quadern, Chorturm, profanes Obergeschoss, einstiger Aufgang an der Westwand (inzwischen umgebaut). Romanisches Rundbogenportal an der Südseite zugesetzt.

- St. Georg in Neukirchen bei Train: Kleine romanische Chorturmkirche auf einer Terrasse, durch Ringwassergraben der vorbeifließenden Abens umgeben (heute trockengelegt). Im Turm Einstiegsöffnung in profanes Obergeschoss mit erhaltener Holzklapptür und Möglichkeit zur Barrikade. Romanisches Fresko an der linken Chorseite.

- St. Ägidius in Türkenfeld bei Hohenthann: Romanische Saalkirche mit hoher Rundapsis aus dem 12. Jh., teilweise barockisiert. Mögliche Verbindung mit einem nicht erhaltenen Edelsitz. Aufgang zum Obergeschoss über dem Langhaus und zu diesem Raum durch in der Mauerstärke ausgeführte Treppen.

- St. Jakobus in Schondorf am Ammersee: Bestens erhaltene Saalkirche mit Rundapsis und profanem Obergeschoss, über die Empore in einer Mauertreppe erreichbar, sorgfältige Quadertechnik aus Tuffstein.

- St. Georg in Thal bei Tuntenhausen: Tuffquaderbau vor 1200, einst von einem Wassergraben umgeben, beide Geschosse flachgedeckt. Das Obergeschoss nur von außen zu zugänglich.

- Burgkapelle in Hof am Regen bei Stefling: Hoher rechteckiger Turmbau aus Granitquadern, vor 1200, auf einer Anhöhe über dem Regen. Im Untergeschoss romanische Kapelle mit schmalem Langhaus und enger, eingezogener Apsis. Obereingang in die Westempore von außen, hier Balkenlöcher für Herrenbrücke nachträglich eingebrochen. Von dort Aufgang in der Mauerstärke in zwei profane Obergeschosse, z. T. aus späterer Zeit. Durchgang zu einem über der Apsis liegenden, zusätzlich verriegelbaren Raum. Stammsitz der Hofer. In Sichtweite des Stammsitzes der Pabonen, Burg Stefling (siehe unten).

- St. Peter und Paul in Obertrübenbach: Vormals mit einer Ringmauer umgeben und wohl einst zum Edelsitz der „Trübenbecker“ gehörig. Gotischer Choranbau. Vermutlich zwei profane Obergeschosse, eines inzwischen abgegangen, beide von einer gefassten Einstiegsöffnung in der Westempore aus erreichbar.

- Unsere Liebe Frau in Gasseltshausen: Dreigeschossiger Turmbau aus Backstein (vereinzelt mit Ornamentprägung), von beeindruckender Höhe. Eingangsbau aus jüngerer Zeit. Über der hohen Obergeschosskapelle weiteres Profangeschoss, nur über sehr schmale Mauerschächte neben der Apsis zu erreichen.

- St. Johann Baptist in Piesenkofen: Turmartiger Backstein-Kirchenbau mit sehr hoher Rundapsis. Gelegen an drei Bauernhöfen, an einem alten Salweg von Salzburg nach Regensburg. Einstiger Edelsitz vermutet, nicht sicher nachgewiesen. Vermauerter Obereingang in zwei profane Obergeschosse, erreichbar über schmale Mauertreppe, einst getrennt durch eine Balkendecke. Ebenmäßige Ausführung des harten Backsteinmauerwerks. Tiefe Fundamentierung.

- St. Ägidius in Schönfeld bei Wald: Aus sorgfältig behauenen Granitblöcken errichtete Saalkirche mit zwei überwölbten Jochen und einer Rundapsis. Zahlreiche Steinmetzzeichen. In der Mauerstärke aufgeführter Aufgang in ein vormaliges profanes Obergeschoss, in Emporenhöhe zusätzlich durch einen westlichen Außenaufgang erreichbar. Niedriges, durch Mauerschlitze belüftetes Kellergeschoss unter dem Kirchenraum, von diesem durch eine eichene Balkendecke getrennt. Einsame Lage an 3 Bauernhöfen. Früherer Edelsitz nicht sicher nachweisbar.

- Heilige Drei Könige und St. Matthäus in Friedersried bei Stamsried: Romanische Landkirche aus Sandstein, einst wohl zweischiffig, mit einem schön gestuften Gewändeportal, erst kürzlich freigelegt. Statische Probleme um 1720, Abtragung des Gewölbes und des profanen Obergeschosses, auf welches heute noch hohe Langhausfenster hinweisen, Errichtung starker Stützpfeiler an der südlichen Außenwand.

- St. Ägidius in Hof bei Oberviechtach: Älteste Kirche des Landkreises Oberviechtach, einst Saalbau mit einem quadratischen eingezogenem Chor, an einer Hangkante bei einem ehemaligen Meierhof gelegen. Errichtet aus massiven Granitquadern, an der Westfront vermauerter Obereingang und Treppenaufgang als Hinweis auf ein früheres Obergeschoss.

- St. Matthäus in Altentreswitz bei Vohenstrauß: Kleine, malerisch auf einer Anhöhe beim Ort gelegene Kirche aus dem 12. Jahrhundert mit im Vergleich zur Länge unverhältnismäßiger Höhe. Anfang der 90er Jahre Freilegung hoher Fenster, weitere Hinweise auf ein vormaliges Obergeschoss über einer Gewölbetonne. Vormals gemauerte Westempore mit zwei Jochen. Granitgefasster Durchlass vom heutigen Dachboden in einen kleinen Raum über der Apsis.

- Burgkapelle Hl. Dreifaltigkeit und Hl. Johannes von Nepomuk in Breitenstein bei Königstein: Hoher Bau aus Granitquadern, mit Rundapsis und drei Geschossen, an exponierter Stelle über einem Felsabgrund. Untergeschoss ursprünglich Durchgang zu einem mit Holzbrücke verbundenen Ansitz, erst später in einen Sakralraum umgewandelt. Über der Oberkapelle weiteres Obergeschoss, erkennbar an einer Fensteröffnung. Erst nachträglich Integration in die sogenannte Vorburg der späteren Burg Breitenstein. Starke bauliche Ähnlichkeit mit den Kirchen in Schönfeld, Türkenfeld, Hof am Regen.

- St. Benedikt in Landershofen bei Eichstätt: Romanische Anlage mit Turm zwischen Apsis und Langhaus, um 1190 geweiht. Romanische Oberfenster an der Langhaussüdseite weisen auf eine Westempore und ein profanes Obergeschoss hin.

- St. Oswald in Hepberg: Kleine romanische Saalkirche mit hochsitzenden Fenstern unter den Traufkanten. Auf der Empore zugemauerte Türöffnung. Beides Hinweise für ein profanes Obergeschoss. In der Nähe auch unterirdischer Fluchtgang.

- St. Nikolaus in Haugenried bei Nittendorf: Kleine flachdeckte Chorturmkirche außerhalb des Dorfes. Großquaderbau. An der Südseite in 4 m Höhe vermauerte romanische Eingangsöffnung in ein inzwischen abgetragenes Obergeschoss. Benachbart den Rammelsteinern, Erbauer der Burg Loch und Ministerialen der Pabonen (siehe unten).

- Unsere Liebe Frau in Oberammerthal: Starke bauliche Veränderungen im 15. und 16. Jh. Überhöhung des Langhauses und 2 kleine romanische Trauffenster in der Nordwand als Hinweis auf ein einstiges Obergeschoss.

- St. Maria in Oberweiling bei Velburg: Romanische Chorturmanlage mit einem in Emporenhöhe liegenden Zugang und einer in der Mauerstärke ausgeführten Steintreppe in ein vormaliges Obergeschoss. Emporenzugang von außen vermutlich vorhanden, jedoch zugesetzt und verputzt.

- St. Ulrich in Ainau: Kapelle eines früheren Edelsitzs, auf einer Anhöhe mit Ring-Wassergraben. Romanische Apsiden-Saal-Anlage in Gußmauerwerk, mit regelmäßigen Quadern verblendet, um 1220/30 erbaut und später mehrfach umgebaut. Von hohem künstlerischen Rang die romanischen Skulpturen am Südportal. Vorgängerbau (Ainau I) durch Grabung erschlossen, ein von außen zugängliches Obergeschoss in diesem Bau vermutet. Möglicher Hinweis hierzu auch ein erhaltener Mauersprung an der inneren Nordwand.

- St. Nikolaus in Piedendorf bei Au in der Hallertau: Romanischer Backsteinbau des 12. Jh., ehemals mit einem jetzt weitgehend abgetragenen Obergeschoss. An der Chorsüdseite ehemaliger Einstieg ins Obergeschoss, heute zugesetzt.

- Heilig Kreuz in Haunsbach bei Elsendorf: Von der romanischen, vormals doppelgeschossigen Anlage aus Großquadern ist die hohe Chorapsis erhalten. In halber Höhe umlaufendes Deutsches Band. Romanisches Südportal zugesetzt. Über der Apsis schlichter quadratischer Turm aus nachmittelalterlicher Zeit.

- St. Koloman in Thonhausen bei Freising: Romanische Chorturmkirche aus Backstein, im 17. Jh. verändert und angebaut. Auf das profane Obergeschoss deuten hohe Schlitzfenster an der Südseite hin. Unter dem Dachansatz des romanischen Langhausteils Deutsches Band und andere Zierelemente. Innen heute massive Überwölbung, der Westteil mit einer Leibung aus Holz.

- St. Jakobus in Hebrontshausen: Auf einer Anhöhe gelegene Chorturmkirche; der ehem. Chor (Sakristei) spätromanisch, der jetzige Chor das spätromanische Langhaus, das heutige Langhaus von 1856. Apsisgliederung durch Rundbogenarkaden mit Lisenen und Kämpfern, darüber Rundbogenfries und Deutsches Band. Ehedem zweigeschossige Anlage. Der Turm mit Satteldach nachmittelalterlich.

- St. Stephan in Unterwangenbach: Romanische Saalkirche mit Chorturm. Obergeschoss einst betretbar durch eine heute zugesetzte Tür im Turm, auch erkennbar an hoch angesetzten romanischen Schlitzfenstern.

- St. Katharina in Rannertshofen: Romanische Chorturmkirche mit hohem Langhaus. Obergeschoss anekdotisch überliefert, 1732 aufgelassen und mit dem Kirchenraum vereinigt.

Geschichtliche Einordnung

Die Erbauung der Kirchen, z. T. in erstaunlicher Größe und in sorgfältigster Quadertechnik ausgeführt, war so kosten- und aufwandintensiv, dass die Mittel eines einzelnen Landsassen nicht ausreichten. Die flächendeckende Errichtung der Kirchen – in Teilen der Oberpfalz und Niederbayerns kann man geradezu von einem Netz sprechen – erforderte ein Raumkonzept, welches nur von den Größen des Landes erarbeitet und umgesetzt werden konnte. Doch genau darüber herrscht bei den allermeisten Kirchen dokumentarische Stille. Nur im Fall einer typengleichen Kirche in St. Oswald in Niederösterreich wurde Gründungszweck, Gründungsdatum und Gründungsperson urkundlich festgehalten. Diese Kirche wurde von den Burggrafen von Regensburg erbaut und im Jahr 1160 mitsamt allen Besitzungen als Zentrum eines neuen Kirchdorfes und Pfarrsprengels dem Bistum Passau unterstellt.

Auffallenderweise liegen nahezu alle hier aufgeführten Kirchen im Einflussgebiet der Burggrafen von Regensburg, wie obenstehende Karte verdeutlicht. Ihre Hauptsitze lagen in Regensburg, Riedenburg an der Altmühl und Stefling am Regen und – in kognatischen Seitenlinien – auch in Abensberg und auf Burg Rotteneck in der Hallertau. In deren Umfeld lassen sich die Kirchen in besonderer Dichte und Häufigkeit nachweisen. Nur vereinzelt finden sich Kirchen dieser Bauart außerhalb ihrer Einflusssphäre. Es liegt deshalb auf der Hand, in den Vertretern dieses hochadeligen Geschlechts die Initiatoren der Doppelkirchen zu sehen. Die Burggrafen von Regensburg sind genealogisch der Familie der Pabonen zuzurechnen.[13] Noch deutlicher wird der Zusammenhang der Kirchen mit dem Geschlecht der Pabonen, wenn man den herben Kontrast zu Nachbar-Grafschaften in Betracht zieht: So ist zum Beispiel im Gebiet der Grafen von Bogen, die traditionsgemäß die Domvogtei von Regensburg innehatten, nicht eine einzige Kirche des angesprochenen Bautypus anzutreffen, und auch im Machtbereich der Diepoldinger, mit Sitz in Cham, findet sich nur eine Kirche mit potentiellen Obergeschoss. Dasselbe gilt auch für die noch recht umschriebenen Einflusszonen der Wittelsbacher, die zur Erbauungszeit der Kirchen kurz vor der Übernahme der Herzogsmacht in Altbayern standen (im Jahr 1180), und anderer Grafengeschlechter Bayerns.

Zu beachten ist, dass die Kirchen in einem zeitlich eng gesteckten Rahmen erbaut wurden, der sich wiederum in auffallender Weise mit dem Geschick der Burggrafen von Regensburg deckt. Entstanden sind sie überwiegend unter der Herrschaft Burggraf Heinrichs III. und Friedrichs II. und sie fallen in eine Zeit, als diese auch zahlreiche Großprojekte anderer Art förderten und finanzierten. Das Geschlecht, welches sich 1143 in eine burggräfliche und eine landgräfliche Linie aufgespaltete, erlosch in der burggräflichen Linie 1185 und in der landgräflichen Linie 1196. Zu diesem Zeitpunkt kam auch die Entwicklung der doppelgeschossigen Landkirchen vollständig zum Erliegen.

Sog. „Doppelkapelle am Herrensitz“

Der geschichtliche Rahmen erklärt plausibel, dass in den Standardwerken der Kunstgeschichte[14] ein Großteil dieser Kirchen bautypologisch auch als „Doppelkapelle an einem Herrensitz“ angesehen wird. Demnach sei in unmittelbarer Nachbarschaft der jeweiligen Kirche ein Herrenbau zu postulieren. Die ansässige Ministerialen-Familie habe zum Gottesdienst die Westempore der Kirche über eine Brückenkonstruktion, die vom Burggebäude zum oberen Außeneingang der Kirche führte, betreten, während das Gesinde und Landvolk den unteren Eingang und den unteren Kirchenraum benutzen mussten.

Theorien über die primäre Zweckbestimmung der profanen Obergeschosse

Mangels dokumentarischer Hinweise ist die eigentliche Funktion der profanen Obergeschosse nicht abschließend geklärt. Es existieren mehrere Theorien über ihre primäre Zweckbestimmung.

Speicherräume

Die historische Ansicht F. Maders, dass die profanen Obergeschosse als permanente Speicherräume für die beiliegenden Höfe, quasi als Scheune, gedient haben könnten, gilt inzwischen als widerlegt. Wie an den überkommenen Beispielen zu erkennen ist, verfügten die Kirchen nicht über Giebeltore und Flaschenzüge, die das Einbringen von Heu und Getreide o. ä. ermöglicht hätten, sondern nur über relativ enge und für den Gütertransport ungeeignete Innentreppen.

Herberge für Landfahrer und Pilger

Eine weitere Erklärung fanden die Obergeschossräume in der Vergangenheit als Beherbergungsort für Landfahrer und Pilger, die für eine Übernachtung die jeweiligen Obergeschosse aufgesucht hätten, ohne den Kirchenraum selbst betreten zu müssen. Die Pilgerstätten-Theorie wurde von A. Trapp vehement in Abrede gestellt, weil hier ein Konflikt mit dem sehr privaten Herrschaftstrakt auf der Westempore bestünde.

Asylort für abtrünnige Kleriker

Nach A. Trapp handelt es sich bei den Obergeschossen um Räume des Kirchenasyls, welches in der Zeit des Schismas zwischen 1160 und 1177 und des weiter schwelenden Konflikts zwischen Regnum und Sacerdotium besondere Bedeutung erlangte. Demnach sollen sich verfolgte Geistliche, die offen der Papstkirche in Rom (vor allem unter Papst Alexander III.) anhingen, in die Kirchen geflüchtet haben. Die Schergen seien insofern abgehalten worden, als sie zum Betreten der profanen Asylgeschosse immer den Sakralraum über die Westempore durchkreuzen und dadurch entweihen mussten.

Zufluchtsort und Versteck in unsicheren Zeiten

Dass bei den allermeisten Kirchen die Obergeschossräume den örtlichen Adelsfamilien auf Dauer als Wohn- und Residenzräume dienten, ist nicht anzunehmen, denn mit wenigen Ausnahmen[15] sind sie zu einfach in ihrer Ausführung und zu umständlich und unbequem im Aufstieg. Man kann jedoch annehmen, dass die profanen Oberräume primär als passagerer Zufluchtsort im Angriffsfall dienten. Für eine aktive Verteidigung waren die Kirchen in keinem Fall ausgelegt.

Stützpunkte der Ritterorden

Für einen Teil der profanen Obergeschossräume muss eine Nutzung als Stützpunkte der großen Ritterorden, der Templer und Johanniter, ins Auge gefasst werden, benötigt für deren weitläufige Unternehmungen.

Kreuzfahrerstationen und -unterkünfte

Zum Teil liegen die Kirchen entlang der vormaligen Aufmarschrouten der Ritterheere nach Regensburg, in Tagesritt-Abständen entlang der Täler von Donau und Altmühl und an den alten Handels- und Heerstraßen, so dass eine Nutzung durch die Kreuzfahrer selbst in Frage kommt, als Übernachtungsort und Zwischenstation.

Zusammenfassung

Trotz Abwägung aller möglichen Gesichtspunkte gelingt es heute nicht, eine primäre Einzelfunktion der profanen Obergeschosse eindeutig festzulegen. Wahrscheinlich konnten die Oberräume allen möglichen profanen Zwecken dienen und mal für den einen, mal für den anderen Bedarf genutzt werden, als Übernachtungsort, als Rückzugs- und Zufluchtsraum, als Asylraum für Verfolgte. In jedem Fall ging es jedoch, wie die Konstruktionsart aufzeigt, um Befriedigung eines Sicherheitsbedürfnisses.

Dominierend und für die Errichtung ausschlaggebend war der Sakralraum der Kirchen. Es ist wenigstens in einem Einzelfall eindeutig urkundlich belegt, dass die Kirchen dazu ausersehen waren, den künftigen Entwicklungskern von Pfarrgemeinden darzustellen und in ihrer Multifunktionalität die geistliche und weltliche Erschließung Altbayerns und der Ostmark voranzutreiben.

Davon unabhängig repräsentierten die hohen Steinbauten neben dem geistlichen auch den weltlichen Herrschaftsanspruch, den Status und Nimbus der übergeordneten Landesherren. In der Regel war es den ansässigen Landedelleuten möglich, alsbald größere Herrenhäuser an den Kirchen zu errichten oder die Kirchen in Burganlagen zu integrieren. Ein anderer Teil der Kirchen nahm an dieser gewünschten Entwicklung nicht teil, d. h. eine Dorfgemeinschaft kam nicht in Entwicklung, die Edelsitze und Burgen wurden zerstört oder zerfielen, nur die Kirchengebäude blieben zurück.

Hinter dem ehrgeizigen Projekt standen vorwiegend die Pabonen, die Burggrafen von Regensburg und Landgrafen von Stefling, die über fast zwei Jahrhunderte die Geschicke des Landes entscheidend mitbestimmten, ehe sie zum Ende des 12. Jahrhunderts plötzlich ausstarben.

Literatur

Zum Bestand

- Georg Dehio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bayern V, Regensburg und die Oberpfalz, Bayern II, Niederbayern, Bayern IV, München und Oberbayern, Bayern I, Franken. Berlin 1999–2008.

- Denkmäler in Bayern. Band III, Oberpfalz, Band II, Niederbayern, München 1986.

- F. H. Hofmann, F. Mader u. a.: Die Kunstdenkmäler von Bayern, Oberbayern, Band I (1895), II (1902), III (1905), Niederbayern, Bd. VII (Kelheim, 1922), XII (Straubing, 1925), XVII (Deggendorf, 1927), XVIII (Mainburg, 1928), XXII (Rottenburg, 1930), Oberpfalz I (Roding 1905), IV (Parsberg 1906), VII (Oberviechtach 1906), VIII (Vohenstrauß 1907), IX (Neustadt/WN, 1907), X (Kemnath, 1907), XIII (Beilngries II, 1908), XIV (Tirschenreuth 1908), XV (Amberg, 1908), XIX (Sulzbach 1910), XX (Stadtamhof, 1914), XXI (Regensburg 1910), XXII (Regensburg 1933), München.

Zu den Kirchen mit profanen Obergeschossen

- Christian Frank: Pilgerherbergen des 12. und 13. Jahrhunderts. In: Deutsche Gaue. 29, 1928, ISSN 0070-4016, S. 177–184.

- Eberhard Grunsky: Doppelgeschossige Johanniterkirchen und verwandte Bauten. Studien zur Typengeschichte mittelalterlicher Hospitalarchitektur. Stehle, Düsseldorf 1970 (Tübingen, Phil. Fak., Diss., 7. Oktober 1970).

- Rolf Jakob: Zur Problematik mittelalterlicher Asylkapellen (Replik auf A. Trapp). In: Oberpfälzer Heimat. 26, 1982, ZDB-ID 214218-1, S. 7–24.

- Karl Kafka: Kirchen mit wehrhaften Obergeschossen. In: Deutsche Gaue. 40, 1939, S. 9–13.

- Karl Kafka: Die Pilgerherberge in Alt-Weitra. In: Deutsche Gaue. 42, 1950, S. 67–70.

- Karl Kafka: Wehrkirche und Pilgerherberge (Michelstetten). In: Unsere Heimat. 25, 1954, ISSN 1017-2696, S. 141–152.

- Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern. Band 2: Regierungsbezirk Oberpfalz und Regensburg. Teilband 10: Felix Mader: Bezirksamt Kemnath. Oldenbourg, München 1907, S. 15ff.

- Andreas Trapp: Romanische Kapellen mit profanem Obergeschoss in Oberpfalz und Niederbayern. Erlangen 1953 (Erlangen, Phil. Fak., Diss., 20. März 1953).

- Manfred Weikmann: Mehrgeschossige Kirchen. Zu den Pilgerherbergen in Michelstetten und Alt-Weitra. In: Deutsche Gaue. 48, 1957, S. 68–74.

Über die Burggrafen von Regensburg

- Manfred Mayer: Geschichte der Burggrafen von Regensburg. Rieger'sche Universitätsbuchhandlung, München 1883 (Zugleich: München, Univ., Diss., 1883).

- Manfred Mayer: Regesten zur Geschichte der Burggrafen von Regensburg. In: Verhandlungen des Historischen Vereins für die Oberpfalz und Regensburg 43, 1889, ISSN 0342-2518, S. 1–55.

- Joachim Friedl: Die Burggrafschaft Regensburg. Militärkommando oder Stadtgrafschaft? In: Verhandlungen des Historischen Vereins für die Oberpfalz und Regensburg 146, 2008, S. 7–58.

- Alois Schmid: Die Burggrafschaft Regensburg. Verfassungsgeschichtliche Beobachtungen zu einer hochmittelalterlichen Adelsherrschaft. In: Julius Schmatz (Hg.): 1000 Jahre Stefling 996-1996. Kallmünz 1996, S. 9–23.

- Peter Schmid: Die Herrschaftsträger und ihre Einflußsphären im früh- und hochmittelalterlichen Regensburg. In: Martin Angerer und Heinrich Wanderwitz (Hg.): Regensburg im Mittelalter, Bd. 1, 5. Aufl., Regensburg 1998, S. 45–56.

Weblinks

- Romanische Kirche in Aicholding (online)

- St. Ulrich in Wilchenreuth – Luftaufnahmen (online)

- Burg Hof am Regen (online)

- Kirche in Michelstetten (online)

- St. Ägidius Türkenfeld (online)

- Kirche von Altweitra in Niederösterreich (online)

- St. Katharina in Rannertshofen (online)

- Pfarrkirche St. Oswald in Niederösterreich(online)

- „Burgkapelle“ Breitenstein (online) und (online2)

- Mariä Himmelfahrt in Oberndorf an der Donau (online)

- „Burgkapelle“ Dobl (online)

- Heilige Drei Könige und St. Matthäus in Friedersried (online)

- St. Johann Baptist in Piesenkofen (online)

- St Nikolaus in Emmereis (online)

- St. Michael in Schönkirch (online)

- St. Nikolaus in Ossenzhausen (online)

- St. Nikolaus in Bernstein (online)

- St. Jakobus in Urschalling (online)

- St. Oswald in Hepberg (online)

- St. Nikolaus in Haugenried (online)

- Unsere Liebe Frau in Oberammerthal (online)

- St. Ulrich in Ainau (online)

- St. Leonhard in Allersburg (online)

- Pabonen – Übersicht (online)

- Pabonen – Familienmitglieder (online)

- Die Pabonen in Riedenburg (online)

- Kirchengründungsurkunde der Pabonen on St. Oswald (online)

- Johanniterhaus Neckarelz (online)

- Burgendatenbank des Europäischen Burgeninstitutes:

- Schönfeld (online)

- Kalsing (zur Burgkapelle Kalsing) (online)

- Obertrübenbach (online)

Anmerkungen

- Besonders deutlich an der Kirche St. Ägidius in Schönfeld. Die mörtellose Reibungsmauerei stammte aus der Zeit der Römer, sie wurde schon von dem Zeitgenossen Bischof Otto von Freising ausdrücklich bewundert: „… da stand ein sehr fester turmartiger Bau, aus Quadersteinen in gediegener Arbeit zusammengefügt. Staunenswert aber war die Größe der Steine. Denn er bestand nicht aus gewöhnlichen Felsblöcken oder solchen, die Menschen tragen konnten. Er war vielmehr von Künstlerhänden so gestaltet, dass er, auf vier Pfeilern ruhend, einem römischen Bauwerk ähnelnd, kaum oder nie eine Fuge aufwies…“ Siehe Otto von Freising: Gesta Friderici, z. B. Edition F.-J. Schmale, Darmstadt 1974, S. 487f.

- z. B. in Breitenstein, Gasseltshausen.

- z. B. in Bernstein, hier eine Art Westwerk mit nachträglich aufgesetztem Turm, in Rinkam und Urschalling mit einem Westturm.

- Errichtung von St. Jakob in Schondorf 1150, Weihe von St. Oswald in Niederösterreich im Jahr 1160.

- z. B. Piesenkofen, Türkenfeld.

- z. B. Schönfeld, Aicholding, Wilchenreuth.

- z. B. Rannertshofen, Obertrübenbach, Rinkam, Hof bei Oberviechtach, Haugenried.

- z. B. Breitenstein, Tiefenthal.

- z. B. Schönkirch, Türkenfeld, Ainau.

- z. B. Schönfeld, Piesenkofen, Gasseltshausen.

- So haben z. B. die bei Schönfeld gelegene Burg Siegenstein oder die bei Türkenfeld gelegene Burg Altenburg eigene Burgkapellen.

- Dass die Integration nicht zum Erbauungszeitpunkt geschah, erkennt man an Mauernähten oder nachträglichen Bodenabsenkungen, zur Bildung eines Burghofes, weshalb die Eingänge der Kapellen mit einer Freitreppe ergänzt werden mussten.

- So benannt nach dem Stammvater Pabo I., Graf im Donaugau. Über mehr als 2 Jahrhunderte, von ca. 970 bis 1180, gaben sie ihr Amt in der Erbfolge von einer zur nächsten Generation weiter.

- z. B. Dehios „Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler“ oder „Die Kunstdenkmäler von Bayern“.

- z. B. in Hof am Regen, Schönkirch, Gasseltshausen, Piesenkofen.